2017—2018学年语文(语文版)九年级上册检测题:第三单元检测题

文档属性

| 名称 | 2017—2018学年语文(语文版)九年级上册检测题:第三单元检测题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 152.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元检测题

(时间:120分钟 满分:120分)

一、积累与运用(24分)

1.下列加点字注音无误的一项是(

B

)(2分)

A.篡位(cuàn)

记载(zài)

自刎(wěn) 无稽之谈(jī)

B.诓骗(kuānɡ)

瞥见(piē)

爵士(jué)

前仆(pū)后继

C.祠堂(cí)

典籍(jí)

渺茫(miǎo)

虎视眈眈(chěn)

D.校定(xiào)

捏造(niē)

莽莽(mǎnɡ)

埋头苦干(mái)

2.找出并改正下列词语中的错别字。(2分)

无理谩骂 自刎而死 虎视耽耽 死心踏地 历史典藉

自欺欺人 自我批叛 各有所得 无独有偶

错别字

耽耽

踏

藉

叛

改正

眈眈

塌

籍

判

3.下列句子中加点成语使用不正确的一项是(

A

)(2分)

A.参观者对任意一件作品感兴趣,驻足观看一下,孩子们就会夸夸其谈地向参观者介绍创意来源、原理以及应用效果。

B.2014年频频出现的“断崖式降级”,让违纪官员从出门前呼后拥、专车接送的省级、厅级“一降到底”成为“坐冷板凳”的科员。

C.两名女大学生被传销分子以“会网友”的名义骗到南昌,之后她们便被“洗脑”,从而死心塌地干起传销。

D.他们不等不靠,埋头苦干,对现有的机械化炒茶的主要方式进了反复地对比研究,精心地尝试每一种可行的方案。

4.下列句子有语病的一项是(

B

)(2分)

A.在波澜壮阔的中国人民抗日战争进程中,来自许多国家的反法西斯战士也和中国军民并肩战斗,其中就包括不少日本友人。

B.电梯安全问题,最忌讳的就是“紧一阵,松一阵”的麻痹思想,假如头脑中时刻紧绷安全弦,肯定会减少或者避免悲剧的不再发生。

C.建设优良家风,应该继承古人的智慧,同时将核心价值观贯穿其中。

D.《北京控制吸烟条例》实施一个月来,民众的控烟意识空前高涨,宣传覆盖之广泛、监督处罚之坚决都是前所未有的。

【点拨】“不再”应改为“再次”

5.(资阳中考)下面句子横线处所填序号正确的一项是(

B

)(2分)

观点,在议论文中就是“论点”,即作者对议论的问题提出的见解和主张。________

①论文总要提出问题、分析问题、解决问题,以达到说服别人的目的。

②所以,在议论文中论述观点的文字必须简明、确切,不能含混、啰嗦。

③要做到这一点,作者的观点首先要正确、鲜明。

④所谓“正确”,就是要符合客观实际,符合马克思列宁主义科学真理。

⑤所谓“鲜明”,就是立场、态度要分明,不能似是而非,模棱两可。

A.③④①⑤② B.①③④⑤② C.⑤②①③④ D.⑤②③④①

【点拨】③承接①,引出④⑤,②是结论句

6.(咸宁中考)名著阅读。(4分)

蜚声中外的原苏联小说《钢铁是怎样炼成的》被誉为“青年一代的教科书”。该书的作者是尼古拉·奥斯特洛夫斯基。作品最大的成功之处在于塑造了保尔·柯察金这一无产阶级英雄形象,表现了那个时代最美好的精神品质。小说的主人公对人的一生应该怎样度过的问题作出了响亮的回答。

7.下列说法正确的一项是(

A

)(2分)

A.《中国人失掉自信力了吗》是一篇驳论文,文章运用了驳论点和驳论证两种反驳方式。

B.《吴汉何尝杀妻》批驳了“吴汉杀妻”的说法,其中四则史料的引用是重复的,可以删去某一则。

C.《大小猫洞》是一篇驳论文,它告诉读者考虑问题要从人的实际需要出发。

D.《世上没有傻问题》是一篇散文化议论文,其中的大量描述可以更简洁些。

8.(2015,盐城)学校正开展“传统文化伴我成长”的语文实践系列活动,请你参与,并完成相关任务。(8分)

【活动一】文化论坛。活动中,大家对习近平总书记就古代经典的一番讲话展开了热议。请阅读下面材料,结合自己的理解,说说“去中国化”将会带来怎样的后果。(2分)

新闻链接:2014年9月9日,习近平总书记在北大参观时说:“我很不赞成把古代经典诗词和散文从课本中去掉,‘去中国化’是很悲哀的,应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因。”

中华民族优秀文化得不到有效地传承和发扬,青少年的成长就缺少营养丰富的文化食粮,中华民族的文化基因就会有所缺失。

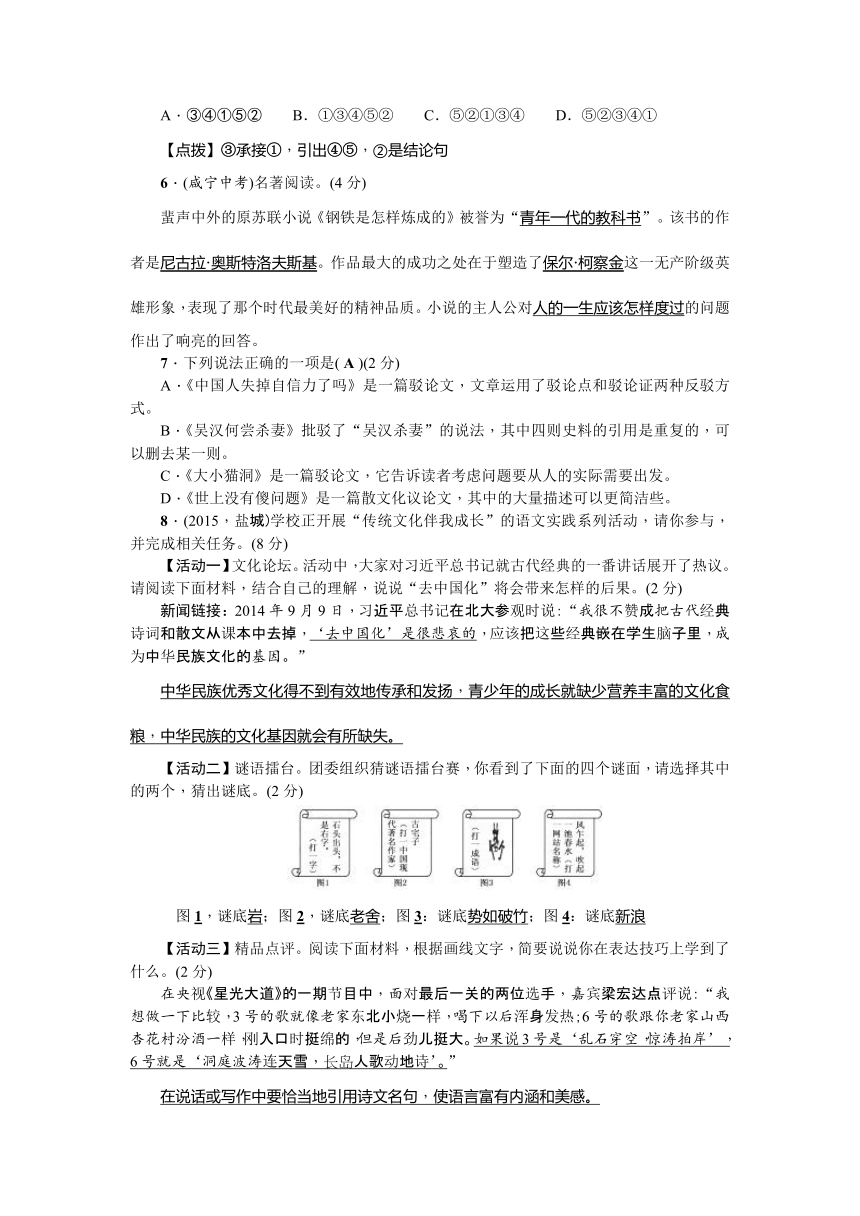

【活动二】谜语擂台。团委组织猜谜语擂台赛,你看到了下面的四个谜面,请选择其中的两个,猜出谜底。(2分)

图1,谜底岩;图2,谜底老舍;图3:谜底势如破竹;图4:谜底新浪

【活动三】精品点评。阅读下面材料,根据画线文字,简要说说你在表达技巧上学到了什么。(2分)

在央视《星光大道》的一期节目中,面对最后一关的两位选手,嘉宾梁宏达点评说:“我想做一下比较,3号的歌就像老家东北小烧一样,喝下以后浑身发热;6号的歌跟你老家山西杏花村汾酒一样,刚入口时挺绵的,但是后劲儿挺大。如果说3号是‘乱石穿空,惊涛拍岸’,6号就是‘洞庭波涛连天雪,长岛人歌动地诗’。”

在说话或写作中要恰当地引用诗文名句,使语言富有内涵和美感。

【活动四】建言献策。请你就如何更好地传承文化这个话题,向学校李校长提一条建议,你会怎么说呢?(2分)

李校长,您好!建议学校开展“传统文化伴我成长”主题征文活动,这对同学们学习传统文化会有促进作用,您看行吗?

二、阅读理解(46分)

(一)(15分)

①从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

②于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

③如果单据这一点现象而论,自信其实是早就失掉了的。先前信“地”,信“物”,后来信“国联”,都没有相信过“自己”。假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把他信力都失掉了。

④失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路,但不幸的是逐渐玄虚起来了。信“地”和“物”,还是切实的东西,国联就渺茫,不过这可以令人不久就省悟到依赖它的不可靠。一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时就找不出分明的结果来,它可以令人更长久地麻醉着自己。

⑤中国人现在是发展着“自欺力”。

⑥“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

⑦我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

⑧这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继地战斗,不过一面总在被摧残,被抺杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。说中国人失掉自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

⑨要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

9.文章③~⑤段,作者层层剥茧,直接批驳论敌的论点和论据,并分析推导论敌的论证得出与之相反的结论,即:失掉的是他信力,发展着的是自欺力。第④段中画波浪线的句子在文中起着什么作用?(4分)

将论敌自欺欺人、自我麻醉的嘴脸刻画得入木三分,显示了语言艺术的魅力。

10.第⑥段作者提出了一个怎样的针锋相对的论点?(2分)

我们有并不失掉自信力的中国人在。

11.阅读第⑨段,简要回答下面问题。(4分)

(1)分析作者提出了怎样的结论?

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

(2)画线的“筋骨和脊梁”指的是什么?

“筋骨和脊梁”借喻有骨气、有自信力的中坚力量,就是指中国共产党领导下的革命力量。

12.本文的语言既有辛辣嘲讽,又有热烈赞颂,试着找出文章中一两个例子加以剖析。(5分)

例如第①段中的“一味求神拜佛”,“一味”揭露了国民党官僚、社会名流愚陋成习、顽固不化;再如第⑦段“往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁”,第⑧段“他们有确信,不自欺;他们在前仆后继地战斗”等,都热情地讴歌了从古到今前仆后继、不屈不挠地进行斗争的中国的革命力量。

(二)(16分)

人生需要“压舱石”

伍德庚

①没开过船的人,不太可能了解“压舱石”所承载的意义。听一位船老大讲,船舱底部有一舱室,空船状态时专门用来装水或石头,装上水就叫“压舱水”,装上石就叫“压舱石”。有了它,船吃水深了,即使遇上大风大浪,也可以避免大幅摇晃和翻沉。

②船要稳行离不开“压舱石”,人生也都需要装填几块“压舱石”。负载“压舱石”可能会降低船速,却可以让人生之舟安稳驶过暗礁密布、激流纵横的水域。

③1935年2月,瞿秋白从中央苏区突围时被俘,国民党多次劝降无果,最后判处他死刑。临刑时,他神情自若地走出囚室,沿途高唱国际歌;刑场上他自选一处草坡盘足而坐,直面刽子手微笑点头,说:“此地甚好。”瞿秋白不畏强敌,临死不屈,展现了追求真理、信仰坚定的钢铁般的意志。意志坚定,是立身做人的“压舱石”。

④“一根肠子走到底”的黎介寿院士,在南京军区南京总医院的医疗岗位上战斗了一辈子,用毕生精力不停地做试验、做手术,身上满是药水味、汗水味。他不仅在肠功能障碍领域取得突破性成果,也用无私的情怀、精湛的医术挽救了无数患者的生命。有人问黎院士成功的秘诀是什么,他一语道出真谛:“关键就一条,亲民、务实。”在他看来,没有亲民务实的情怀,本事再大事业也只会是空袋子,立不起来。亲民务实,是干事创业的“压舱石”。

⑤被当地百姓赞誉为“谷公”的谷文昌,始终坚持心存人民、廉洁为政,“不带私心搞革命,一心一意为人民”。孩子偷着骑公家配发的自行车,他大发脾气:“谁叫你们用车子?这是公家的车,你们没有权利使用!”________,是为官从政的“压舱石”。

⑥人活一世,总是要有点精神追求的。缺少理想信念的“压舱石”,犹如沙地上起高楼、云彩里织罗裳,虽有一时的美好,到头来皆会因基础不牢而化作泡影。现实生活中,有些人把“压舱石”当成负担和累赘弃置一旁,固然可以步履轻盈、速度激增,然而一旦风浪袭来,便可能因交友不慎而“摔跤”,因顶不住物欲诱惑而犯错,因扛不住改革攻坚的重压而颓废。莫因一时的舒适而放纵,莫为小我的得失而纠结,意义不言而喻。

⑦“最丰满的稻穗,最贴近地面。”心中有磐石,脚底定生根;信念多坚毅,品行自崇高。为兴趣爱好上把锁,任凭灯红酒绿、莺歌燕舞,我自岿然不动;给为官从政设道岗,任凭香风阵阵、金光闪闪,我自目不斜视;控制好人生航程的重心,任凭风大浪急、泰山压顶,都能从容向前。

⑧哲人说:“一切重压与负担,人都可以承受,它会使人坦荡而充实地活着,而最不能承受的恰恰是轻松。”生命的意义在于负重前行,权力的价值在于责任担当。沉潜下去,永远比虚浮其表令人受益。抱持好自己的“压舱石”,是一种对己负责也对他人负责的积极态度,更包含了“浮舟沧海、立马昆仑”的人生乐趣。让人生每一步都沉稳而有力,先从打磨“压舱石”开始吧。

(选自《人民日报》2015年5月13日)

13.从文章看,人生需要怎样的“压舱石”?

(3分)

坚定的理想信念,高雅的兴趣爱好,有进取精神和责任担当意识。

14.本文开头介绍行船需要“压舱石”一事有何作用?(3分)

由行船需要“压舱石”引出人生也需要“压舱石”这一观点。

15.结合上下文,在第⑤段横线上填写恰当的内容,限4字。(3分)

公私分明

16.(原创题)结尾一段作者告诉我们拥有人生的“压舱石”有什么重要意义?(3分)

是一种对己负责也对他人负责的积极态度,更包含了“浮舟沧海、立马昆仑”的人生乐趣。

17.(原创题)第⑥段画线句用了什么论证方法?有什么作用?(4分)

比喻论证。作者运用沙地上起高楼、云彩里织罗裳这两个形象化的比喻来论证人生缺少理想信念这一“压舱石”,只会有一时的美好,到头来皆会因基础不牢而化作泡影的道理。

(三)(15分)

①古往今来的中国文学是中华优秀传统文化的重要组成部分,肩负着构建民族精神的使命。它不仅对个人品行养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用。

②文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手。我国第一部诗歌总集《诗经》,既是“饥者歌其食,劳者歌其事”,更有“智者歌其思”寓于其间,所思的重要内容之一,就是运用文学的手段,塑造当时社会朴实的理想人格。如《诗经》涉及玉的篇目多达三十余首,以玉之高洁,比附人品之典范。人品之如玉,不唯高贵,更体现为不容玷污,拒绝同流合污。周敦颐的《爱莲说》更是将这种文学手段进一步升华:真正高尚之人格,恰似莲花,出淤泥而不染。这种人格,经得起各种挫折和磨难,在任何威逼利诱前都不变节,永葆本色。翻看上下几千年的文学作品,赞美梅、兰、竹、菊四君子等的篇章随处可见。这种文学实践及其对民族精神的构建,既是上古到当代的中国文学中的艺术要素,更是融入文学活动全过程的经纬线。

③中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合。像“斯是陋室,惟吾德馨”的刘禹锡、“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”的于谦,他们千百年来之所以为后人景仰,就在于人格的高尚与坚定:无论何时何地,无论面对怎样的威胁和诱惑,他们心中的信念决不动摇,自身节操稳如磐石。

④文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。民族意志是众多个体精神品格的凝聚。历史上,中华民族面临强敌入侵时,总能升华坚韧的民族意志。可歌可泣的人物与事迹不计其数,相伴而生的诗篇,惊天地动鬼神。岳飞的《满江红》所代表的民族意志就是面对强敌,毫不畏惧,精忠报国。文天祥的《正气歌》千古传唱,它所代表的民族意志则是身陷囹圄,决不屈服,视死如归。历史发展到今天,我们的视野与思维,足以在高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释。金庸的武侠小说正是在继续传统文化的基础上,将评价历史人物与事件的角度,转到对天下苍生是否真正脱离苦难、是否得到休养生息、是否能够安居乐业的关注和思考。这些文学作品都是在铸造民族精神,通过感召广大民众,化育普通百姓,为熔铸民族意志,打下广泛而坚实的基础。

⑤中华民族的精神构建,已绵延数千年。文学在新世纪履行构建使命时,应为我们的民族精神注入新内涵,既要弘扬传统文学之精华,又要符合我们国家在当今世界格局中的身份地位。我们要让文学顺应潮流,大展身手,勇挑民族精神构建使命的重担。

(选自《人民日报》,有删改)

18.选文的中心论点是什么?(3分)

中国文学肩负着构建民族精神的使命。

19.请分析选文第②段与第④段不能调换的原因。(3分)

第②段论述了文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手;第④段论述了文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。两段是递进关系,所以不能调换(或第②段和第④段的内容与第①段中“它不仅对个人品行养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用”的句子相对应)。

20.选文第④段画线句运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)

举例论证;具体论证了“历史发展到今天,我们的视野与思维,足以在高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释”的观点。

21.对选文内容理解有误的一项是(

B

)(3分)

A.《诗经》中,智者所思的重要内容之一是运用文学手段塑造当时社会朴实的理想人格。

B.在中国历史上,文学作品中所有人物的品行,无不与文学构建的要旨相契相合。

C.选文中“面对强敌,精忠报国”“身陷囹圄,视死如归”是中华民族意志的体现。

D.选文最后一段号召我们,要让文学顺应潮流,肩负起构建中华民族精神的使命。

【点拨】本题考查对文章内容的理解能力,难度中等。扩大范围,原文是“中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合”。

22.请从下面备选人物中,任选两个,结合其作品,仿照下面例句的句式,为选文第③段补充论据。(3分)

例句:“斯是陋室,惟吾德馨”的刘禹锡

“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”的于谦

备选人物:杜甫 范仲淹 辛弃疾

示例:“安得广厦千万间,大庇大下寒士俱欢颜”的杜甫;“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹;“了却君王天下事,赢得生前身后名”的辛弃疾。

三、作文(50分)

23.一档“爸爸去哪儿”的电视节目火爆了,一首《时间都去哪儿了》的歌曲唱响了,“……去哪儿了”由此走红一时,它成为人们对自身、对家庭、对社会的一种反思,这种反思是对现代文明的呼唤,是对美好精神生活的追求,是对不健康生活方式的警醒……

请以“________去哪儿了”为题写一篇作文。要求:先把题目补充完整,文体不限,不少于600字。

(时间:120分钟 满分:120分)

一、积累与运用(24分)

1.下列加点字注音无误的一项是(

B

)(2分)

A.篡位(cuàn)

记载(zài)

自刎(wěn) 无稽之谈(jī)

B.诓骗(kuānɡ)

瞥见(piē)

爵士(jué)

前仆(pū)后继

C.祠堂(cí)

典籍(jí)

渺茫(miǎo)

虎视眈眈(chěn)

D.校定(xiào)

捏造(niē)

莽莽(mǎnɡ)

埋头苦干(mái)

2.找出并改正下列词语中的错别字。(2分)

无理谩骂 自刎而死 虎视耽耽 死心踏地 历史典藉

自欺欺人 自我批叛 各有所得 无独有偶

错别字

耽耽

踏

藉

叛

改正

眈眈

塌

籍

判

3.下列句子中加点成语使用不正确的一项是(

A

)(2分)

A.参观者对任意一件作品感兴趣,驻足观看一下,孩子们就会夸夸其谈地向参观者介绍创意来源、原理以及应用效果。

B.2014年频频出现的“断崖式降级”,让违纪官员从出门前呼后拥、专车接送的省级、厅级“一降到底”成为“坐冷板凳”的科员。

C.两名女大学生被传销分子以“会网友”的名义骗到南昌,之后她们便被“洗脑”,从而死心塌地干起传销。

D.他们不等不靠,埋头苦干,对现有的机械化炒茶的主要方式进了反复地对比研究,精心地尝试每一种可行的方案。

4.下列句子有语病的一项是(

B

)(2分)

A.在波澜壮阔的中国人民抗日战争进程中,来自许多国家的反法西斯战士也和中国军民并肩战斗,其中就包括不少日本友人。

B.电梯安全问题,最忌讳的就是“紧一阵,松一阵”的麻痹思想,假如头脑中时刻紧绷安全弦,肯定会减少或者避免悲剧的不再发生。

C.建设优良家风,应该继承古人的智慧,同时将核心价值观贯穿其中。

D.《北京控制吸烟条例》实施一个月来,民众的控烟意识空前高涨,宣传覆盖之广泛、监督处罚之坚决都是前所未有的。

【点拨】“不再”应改为“再次”

5.(资阳中考)下面句子横线处所填序号正确的一项是(

B

)(2分)

观点,在议论文中就是“论点”,即作者对议论的问题提出的见解和主张。________

①论文总要提出问题、分析问题、解决问题,以达到说服别人的目的。

②所以,在议论文中论述观点的文字必须简明、确切,不能含混、啰嗦。

③要做到这一点,作者的观点首先要正确、鲜明。

④所谓“正确”,就是要符合客观实际,符合马克思列宁主义科学真理。

⑤所谓“鲜明”,就是立场、态度要分明,不能似是而非,模棱两可。

A.③④①⑤② B.①③④⑤② C.⑤②①③④ D.⑤②③④①

【点拨】③承接①,引出④⑤,②是结论句

6.(咸宁中考)名著阅读。(4分)

蜚声中外的原苏联小说《钢铁是怎样炼成的》被誉为“青年一代的教科书”。该书的作者是尼古拉·奥斯特洛夫斯基。作品最大的成功之处在于塑造了保尔·柯察金这一无产阶级英雄形象,表现了那个时代最美好的精神品质。小说的主人公对人的一生应该怎样度过的问题作出了响亮的回答。

7.下列说法正确的一项是(

A

)(2分)

A.《中国人失掉自信力了吗》是一篇驳论文,文章运用了驳论点和驳论证两种反驳方式。

B.《吴汉何尝杀妻》批驳了“吴汉杀妻”的说法,其中四则史料的引用是重复的,可以删去某一则。

C.《大小猫洞》是一篇驳论文,它告诉读者考虑问题要从人的实际需要出发。

D.《世上没有傻问题》是一篇散文化议论文,其中的大量描述可以更简洁些。

8.(2015,盐城)学校正开展“传统文化伴我成长”的语文实践系列活动,请你参与,并完成相关任务。(8分)

【活动一】文化论坛。活动中,大家对习近平总书记就古代经典的一番讲话展开了热议。请阅读下面材料,结合自己的理解,说说“去中国化”将会带来怎样的后果。(2分)

新闻链接:2014年9月9日,习近平总书记在北大参观时说:“我很不赞成把古代经典诗词和散文从课本中去掉,‘去中国化’是很悲哀的,应该把这些经典嵌在学生脑子里,成为中华民族文化的基因。”

中华民族优秀文化得不到有效地传承和发扬,青少年的成长就缺少营养丰富的文化食粮,中华民族的文化基因就会有所缺失。

【活动二】谜语擂台。团委组织猜谜语擂台赛,你看到了下面的四个谜面,请选择其中的两个,猜出谜底。(2分)

图1,谜底岩;图2,谜底老舍;图3:谜底势如破竹;图4:谜底新浪

【活动三】精品点评。阅读下面材料,根据画线文字,简要说说你在表达技巧上学到了什么。(2分)

在央视《星光大道》的一期节目中,面对最后一关的两位选手,嘉宾梁宏达点评说:“我想做一下比较,3号的歌就像老家东北小烧一样,喝下以后浑身发热;6号的歌跟你老家山西杏花村汾酒一样,刚入口时挺绵的,但是后劲儿挺大。如果说3号是‘乱石穿空,惊涛拍岸’,6号就是‘洞庭波涛连天雪,长岛人歌动地诗’。”

在说话或写作中要恰当地引用诗文名句,使语言富有内涵和美感。

【活动四】建言献策。请你就如何更好地传承文化这个话题,向学校李校长提一条建议,你会怎么说呢?(2分)

李校长,您好!建议学校开展“传统文化伴我成长”主题征文活动,这对同学们学习传统文化会有促进作用,您看行吗?

二、阅读理解(46分)

(一)(15分)

①从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

②于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

③如果单据这一点现象而论,自信其实是早就失掉了的。先前信“地”,信“物”,后来信“国联”,都没有相信过“自己”。假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把他信力都失掉了。

④失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路,但不幸的是逐渐玄虚起来了。信“地”和“物”,还是切实的东西,国联就渺茫,不过这可以令人不久就省悟到依赖它的不可靠。一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时就找不出分明的结果来,它可以令人更长久地麻醉着自己。

⑤中国人现在是发展着“自欺力”。

⑥“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

⑦我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

⑧这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继地战斗,不过一面总在被摧残,被抺杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。说中国人失掉自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

⑨要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

9.文章③~⑤段,作者层层剥茧,直接批驳论敌的论点和论据,并分析推导论敌的论证得出与之相反的结论,即:失掉的是他信力,发展着的是自欺力。第④段中画波浪线的句子在文中起着什么作用?(4分)

将论敌自欺欺人、自我麻醉的嘴脸刻画得入木三分,显示了语言艺术的魅力。

10.第⑥段作者提出了一个怎样的针锋相对的论点?(2分)

我们有并不失掉自信力的中国人在。

11.阅读第⑨段,简要回答下面问题。(4分)

(1)分析作者提出了怎样的结论?

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

(2)画线的“筋骨和脊梁”指的是什么?

“筋骨和脊梁”借喻有骨气、有自信力的中坚力量,就是指中国共产党领导下的革命力量。

12.本文的语言既有辛辣嘲讽,又有热烈赞颂,试着找出文章中一两个例子加以剖析。(5分)

例如第①段中的“一味求神拜佛”,“一味”揭露了国民党官僚、社会名流愚陋成习、顽固不化;再如第⑦段“往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁”,第⑧段“他们有确信,不自欺;他们在前仆后继地战斗”等,都热情地讴歌了从古到今前仆后继、不屈不挠地进行斗争的中国的革命力量。

(二)(16分)

人生需要“压舱石”

伍德庚

①没开过船的人,不太可能了解“压舱石”所承载的意义。听一位船老大讲,船舱底部有一舱室,空船状态时专门用来装水或石头,装上水就叫“压舱水”,装上石就叫“压舱石”。有了它,船吃水深了,即使遇上大风大浪,也可以避免大幅摇晃和翻沉。

②船要稳行离不开“压舱石”,人生也都需要装填几块“压舱石”。负载“压舱石”可能会降低船速,却可以让人生之舟安稳驶过暗礁密布、激流纵横的水域。

③1935年2月,瞿秋白从中央苏区突围时被俘,国民党多次劝降无果,最后判处他死刑。临刑时,他神情自若地走出囚室,沿途高唱国际歌;刑场上他自选一处草坡盘足而坐,直面刽子手微笑点头,说:“此地甚好。”瞿秋白不畏强敌,临死不屈,展现了追求真理、信仰坚定的钢铁般的意志。意志坚定,是立身做人的“压舱石”。

④“一根肠子走到底”的黎介寿院士,在南京军区南京总医院的医疗岗位上战斗了一辈子,用毕生精力不停地做试验、做手术,身上满是药水味、汗水味。他不仅在肠功能障碍领域取得突破性成果,也用无私的情怀、精湛的医术挽救了无数患者的生命。有人问黎院士成功的秘诀是什么,他一语道出真谛:“关键就一条,亲民、务实。”在他看来,没有亲民务实的情怀,本事再大事业也只会是空袋子,立不起来。亲民务实,是干事创业的“压舱石”。

⑤被当地百姓赞誉为“谷公”的谷文昌,始终坚持心存人民、廉洁为政,“不带私心搞革命,一心一意为人民”。孩子偷着骑公家配发的自行车,他大发脾气:“谁叫你们用车子?这是公家的车,你们没有权利使用!”________,是为官从政的“压舱石”。

⑥人活一世,总是要有点精神追求的。缺少理想信念的“压舱石”,犹如沙地上起高楼、云彩里织罗裳,虽有一时的美好,到头来皆会因基础不牢而化作泡影。现实生活中,有些人把“压舱石”当成负担和累赘弃置一旁,固然可以步履轻盈、速度激增,然而一旦风浪袭来,便可能因交友不慎而“摔跤”,因顶不住物欲诱惑而犯错,因扛不住改革攻坚的重压而颓废。莫因一时的舒适而放纵,莫为小我的得失而纠结,意义不言而喻。

⑦“最丰满的稻穗,最贴近地面。”心中有磐石,脚底定生根;信念多坚毅,品行自崇高。为兴趣爱好上把锁,任凭灯红酒绿、莺歌燕舞,我自岿然不动;给为官从政设道岗,任凭香风阵阵、金光闪闪,我自目不斜视;控制好人生航程的重心,任凭风大浪急、泰山压顶,都能从容向前。

⑧哲人说:“一切重压与负担,人都可以承受,它会使人坦荡而充实地活着,而最不能承受的恰恰是轻松。”生命的意义在于负重前行,权力的价值在于责任担当。沉潜下去,永远比虚浮其表令人受益。抱持好自己的“压舱石”,是一种对己负责也对他人负责的积极态度,更包含了“浮舟沧海、立马昆仑”的人生乐趣。让人生每一步都沉稳而有力,先从打磨“压舱石”开始吧。

(选自《人民日报》2015年5月13日)

13.从文章看,人生需要怎样的“压舱石”?

(3分)

坚定的理想信念,高雅的兴趣爱好,有进取精神和责任担当意识。

14.本文开头介绍行船需要“压舱石”一事有何作用?(3分)

由行船需要“压舱石”引出人生也需要“压舱石”这一观点。

15.结合上下文,在第⑤段横线上填写恰当的内容,限4字。(3分)

公私分明

16.(原创题)结尾一段作者告诉我们拥有人生的“压舱石”有什么重要意义?(3分)

是一种对己负责也对他人负责的积极态度,更包含了“浮舟沧海、立马昆仑”的人生乐趣。

17.(原创题)第⑥段画线句用了什么论证方法?有什么作用?(4分)

比喻论证。作者运用沙地上起高楼、云彩里织罗裳这两个形象化的比喻来论证人生缺少理想信念这一“压舱石”,只会有一时的美好,到头来皆会因基础不牢而化作泡影的道理。

(三)(15分)

①古往今来的中国文学是中华优秀传统文化的重要组成部分,肩负着构建民族精神的使命。它不仅对个人品行养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用。

②文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手。我国第一部诗歌总集《诗经》,既是“饥者歌其食,劳者歌其事”,更有“智者歌其思”寓于其间,所思的重要内容之一,就是运用文学的手段,塑造当时社会朴实的理想人格。如《诗经》涉及玉的篇目多达三十余首,以玉之高洁,比附人品之典范。人品之如玉,不唯高贵,更体现为不容玷污,拒绝同流合污。周敦颐的《爱莲说》更是将这种文学手段进一步升华:真正高尚之人格,恰似莲花,出淤泥而不染。这种人格,经得起各种挫折和磨难,在任何威逼利诱前都不变节,永葆本色。翻看上下几千年的文学作品,赞美梅、兰、竹、菊四君子等的篇章随处可见。这种文学实践及其对民族精神的构建,既是上古到当代的中国文学中的艺术要素,更是融入文学活动全过程的经纬线。

③中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合。像“斯是陋室,惟吾德馨”的刘禹锡、“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”的于谦,他们千百年来之所以为后人景仰,就在于人格的高尚与坚定:无论何时何地,无论面对怎样的威胁和诱惑,他们心中的信念决不动摇,自身节操稳如磐石。

④文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。民族意志是众多个体精神品格的凝聚。历史上,中华民族面临强敌入侵时,总能升华坚韧的民族意志。可歌可泣的人物与事迹不计其数,相伴而生的诗篇,惊天地动鬼神。岳飞的《满江红》所代表的民族意志就是面对强敌,毫不畏惧,精忠报国。文天祥的《正气歌》千古传唱,它所代表的民族意志则是身陷囹圄,决不屈服,视死如归。历史发展到今天,我们的视野与思维,足以在高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释。金庸的武侠小说正是在继续传统文化的基础上,将评价历史人物与事件的角度,转到对天下苍生是否真正脱离苦难、是否得到休养生息、是否能够安居乐业的关注和思考。这些文学作品都是在铸造民族精神,通过感召广大民众,化育普通百姓,为熔铸民族意志,打下广泛而坚实的基础。

⑤中华民族的精神构建,已绵延数千年。文学在新世纪履行构建使命时,应为我们的民族精神注入新内涵,既要弘扬传统文学之精华,又要符合我们国家在当今世界格局中的身份地位。我们要让文学顺应潮流,大展身手,勇挑民族精神构建使命的重担。

(选自《人民日报》,有删改)

18.选文的中心论点是什么?(3分)

中国文学肩负着构建民族精神的使命。

19.请分析选文第②段与第④段不能调换的原因。(3分)

第②段论述了文学对民族精神的构建,要从个人品行的养成和提高入手;第④段论述了文学对民族精神的构建,更体现在对民族意志的锻造上。两段是递进关系,所以不能调换(或第②段和第④段的内容与第①段中“它不仅对个人品行养成发挥了不可或缺的重要作用,更对我们民族意志的锻造,起到价值观的奠基与导引作用”的句子相对应)。

20.选文第④段画线句运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)

举例论证;具体论证了“历史发展到今天,我们的视野与思维,足以在高度肯定历史人物的同时,对其当代意义予以重新阐释”的观点。

21.对选文内容理解有误的一项是(

B

)(3分)

A.《诗经》中,智者所思的重要内容之一是运用文学手段塑造当时社会朴实的理想人格。

B.在中国历史上,文学作品中所有人物的品行,无不与文学构建的要旨相契相合。

C.选文中“面对强敌,精忠报国”“身陷囹圄,视死如归”是中华民族意志的体现。

D.选文最后一段号召我们,要让文学顺应潮流,肩负起构建中华民族精神的使命。

【点拨】本题考查对文章内容的理解能力,难度中等。扩大范围,原文是“中华文明史上的典范人物,其品行无不与文学构建的要旨相契相合”。

22.请从下面备选人物中,任选两个,结合其作品,仿照下面例句的句式,为选文第③段补充论据。(3分)

例句:“斯是陋室,惟吾德馨”的刘禹锡

“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”的于谦

备选人物:杜甫 范仲淹 辛弃疾

示例:“安得广厦千万间,大庇大下寒士俱欢颜”的杜甫;“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹;“了却君王天下事,赢得生前身后名”的辛弃疾。

三、作文(50分)

23.一档“爸爸去哪儿”的电视节目火爆了,一首《时间都去哪儿了》的歌曲唱响了,“……去哪儿了”由此走红一时,它成为人们对自身、对家庭、对社会的一种反思,这种反思是对现代文明的呼唤,是对美好精神生活的追求,是对不健康生活方式的警醒……

请以“________去哪儿了”为题写一篇作文。要求:先把题目补充完整,文体不限,不少于600字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首