人教版初中物理八年级上册第二章第一节【教学设计】《声音的产生与传播》

文档属性

| 名称 | 人教版初中物理八年级上册第二章第一节【教学设计】《声音的产生与传播》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 519.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2017-09-16 23:05:37 | ||

图片预览

文档简介

《声音的产生与传播》

在学习机械运动的基础上,本节让学生接触声学的初步知识。声现象是自然界中的常见现象,而对声的了解则可以通过有趣的、易操作的探究活动来进行。让学生在探究物理现象的同时,激发他们学习物理的兴趣,初步培养他们观察物理现象、应用物理知识解释现象的能力,为后续的科学探究活动打下基础。

【知识与能力目标】

1.通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件;

2.知道声音是由物体振动发生的;

3.知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

【过程与方法目标】

1.通过观察和实验的方法探究声音是如何产生的?声音是如何传播的?

2.通过探究活动,培养学生初步的观察能力和掌握初步研究问题的方法。

【情感态度价值观目标】

1.通过教师、学生双边的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理;

2.注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识;

3.学会用物理知识来描述生活中声现象。

【教学重点】

1.发声的物体在振动;

2.声音的传播需要介质。

【教学难点】

引导学生观察、探究声音传播的条件以及解释生活中的声传播现象。

多媒体课件、橡皮筋、塑料尺、军鼓、小提琴、口琴、气球、闹钟、接有抽气机的玻璃罩等。

。

一、问题导入:

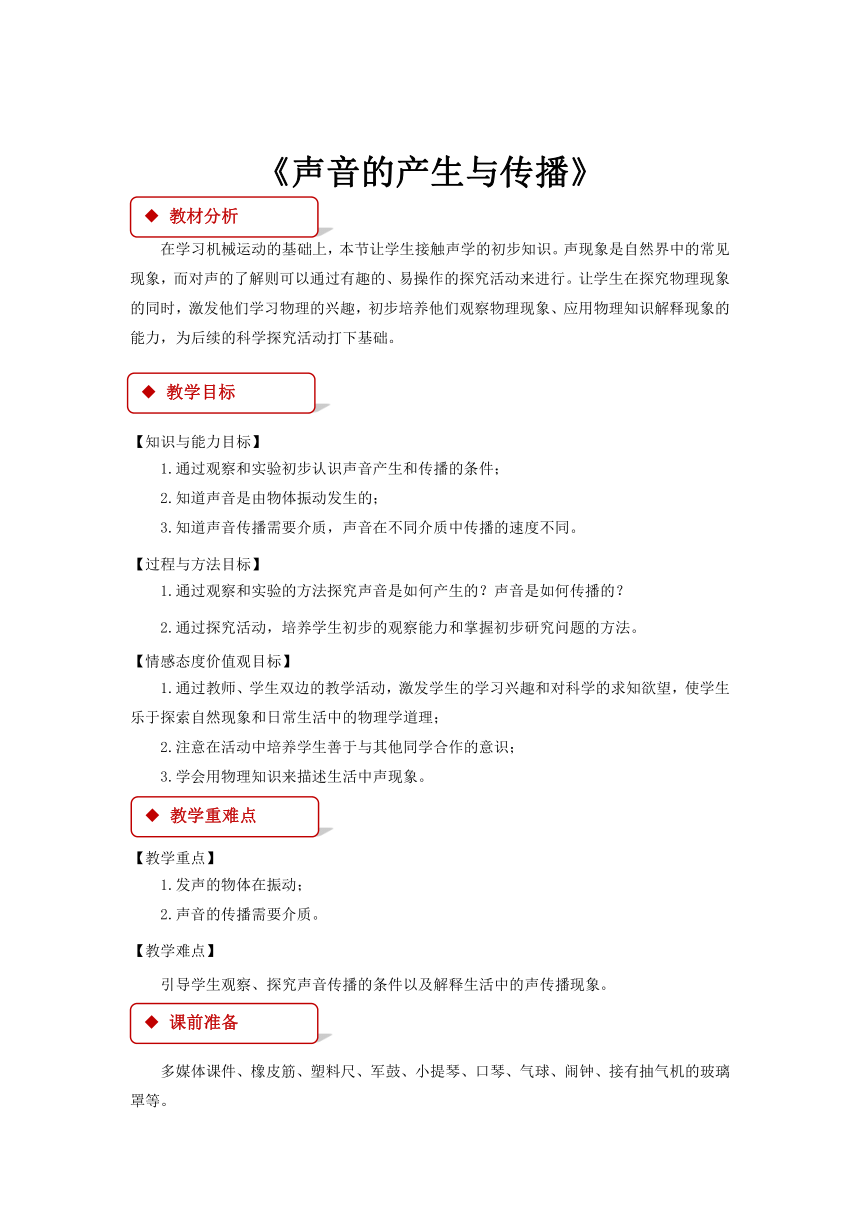

教师事先录制好自然界以及生活中常见的某些声音。例如:潺潺的流水、清脆的鸟鸣、悠扬的琴声、朗朗的书声、汽车的喇叭声、飞机的轰鸣声等。

提出问题:能听出刚才都是什么声音吗?是哪些物体在发出声音?

二、新课教学:

(一)声音的产生

利用准备的器材进行实验:小鼓或吉他、薄纸片或树叶、音叉、橡皮筋、梳子、刻度尺、纸屑或泡沫颗粒、水盆等,怎样让它们发出声音,并探究物体发声时的共同特征。

方案1:让学生用橡皮筋做实验。两人一组,一人将橡皮筋拉长拉紧,另一人用手拨动橡皮筋,观察橡皮筋:(1)能听到声音吗?此时橡皮筋处于什么状态?(2)当橡皮筋停止振动的时候,还能听到声音吗?

边说话,边用手摸颈前喉头的部分。

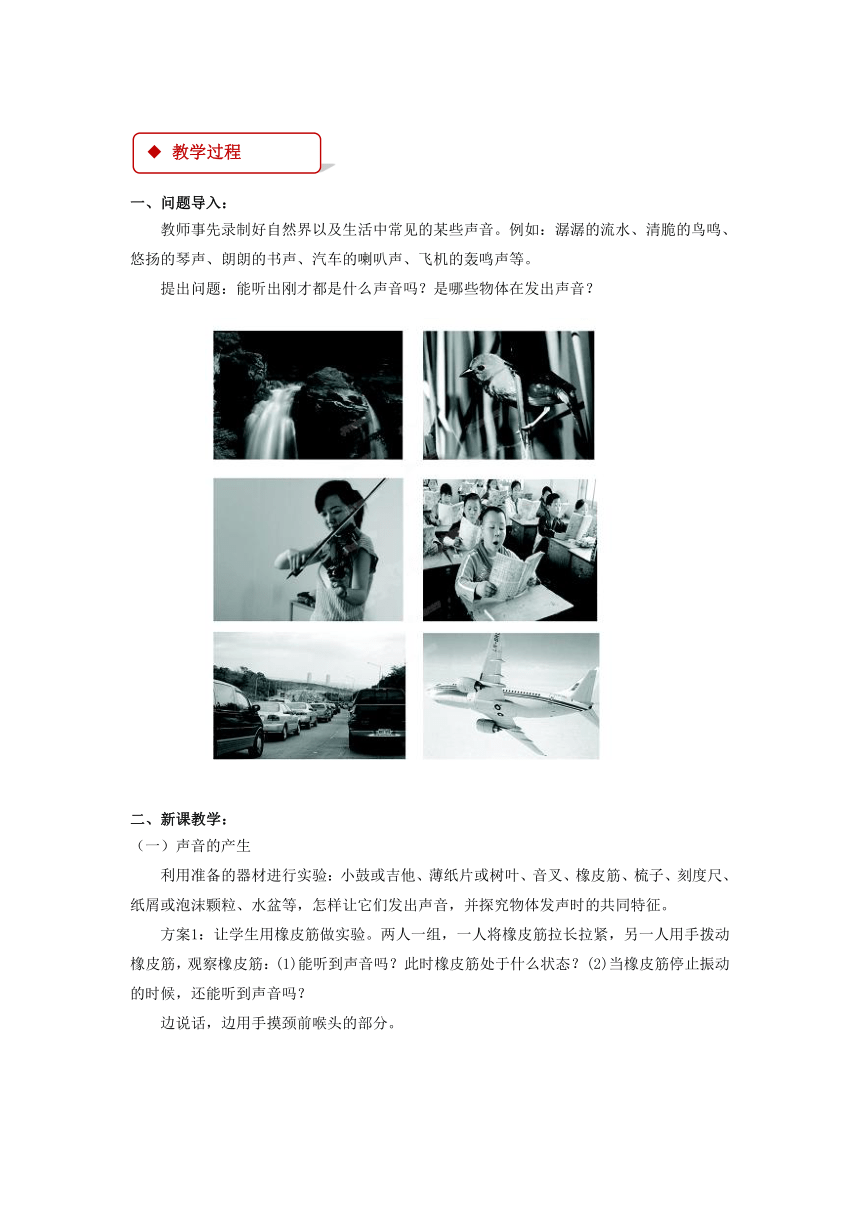

方案2:将纸屑放在发声的鼓皮上、发声的喇叭上,你发现了什么?

再将发声的音叉放入水中,你又有什么发现?

归纳总结得到结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止,物体就停止发声。

此处的探究方法为转换法。

(二)声音的传播

思考:花样游泳运动员,当她们的耳朵在水中时还要靠音乐的节奏,才能使自己的动作和其他队员保持协调一致,声音是如何传到耳朵的?宇航员在太空中近在咫尺为什么还要靠无线电波而不直接交谈呢?

提示:声音是怎样从发声体传播到远处人的耳朵里的,是否需要什么媒介?有物体在振动我们就一定可以听到声音吗?太空比地球表面缺少了什么?

可以将学生分成几个小组,分别探究固体、液体、气体能否传声。

实验1:气体传声实验(演示)

我们可以听到身边同学的讲话,可以听到美妙动听的音乐,打雷时我们和雷电没有接触,但我们却能听到隆隆的雷声。说明此声音是由空气传播的。进一步猜想:如果连空气都没有呢?声音能不能传播呢?

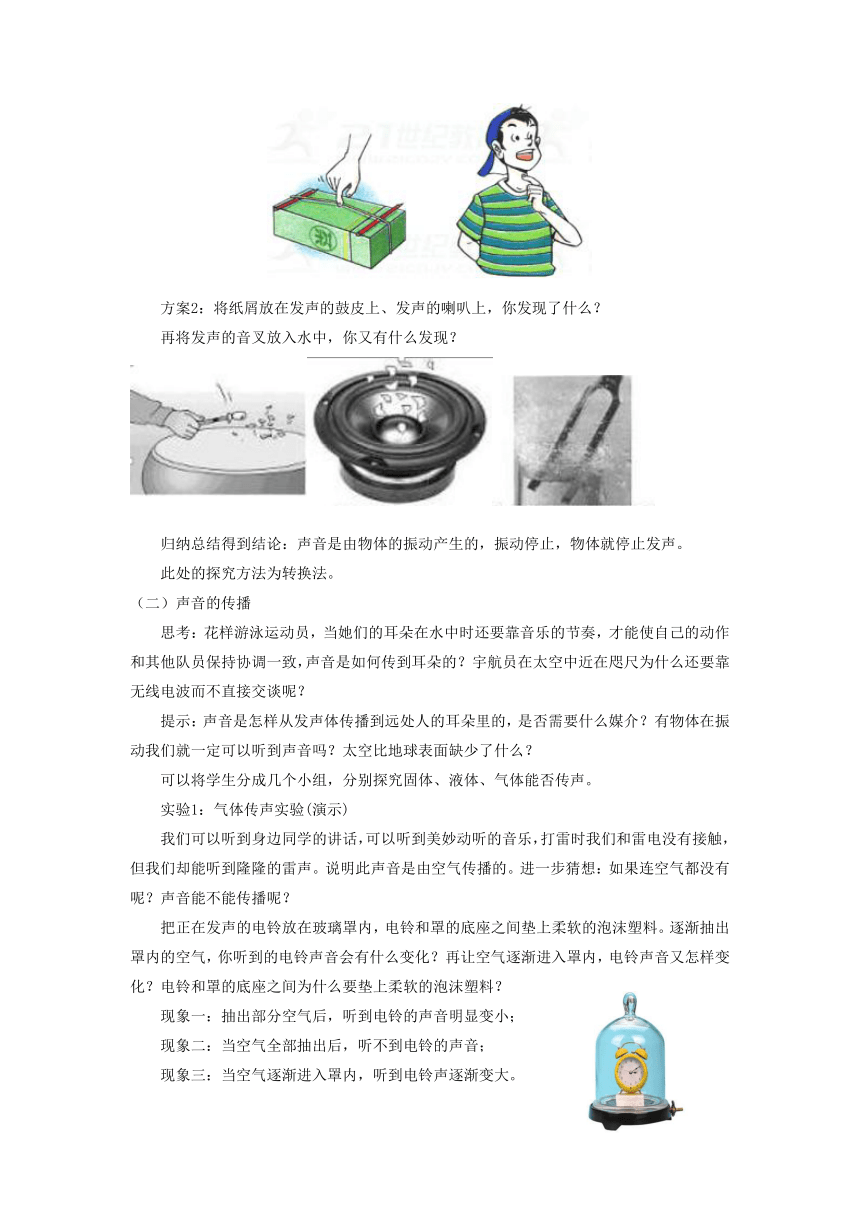

把正在发声的电铃放在玻璃罩内,电铃和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,你听到的电铃声音会有什么变化?再让空气逐渐进入罩内,电铃声音又怎样变化?电铃和罩的底座之间为什么要垫上柔软的泡沫塑料?

现象一:抽出部分空气后,听到电铃的声音明显变小;

现象二:当空气全部抽出后,听不到电铃的声音;

现象三:当空气逐渐进入罩内,听到电铃声逐渐变大。

结论:声音传播需要介质。声音不能在真空中传播。

声音在空气中如何传播呢?

多媒体演示水波的运动。水滴使水面振动,发出声音,以水波的形式传播。

音叉振动时,附近空气随音叉振动,形成一系列疏密相间的形状向四周传播,这就是声波。

结论:声以波的形式传播着,我们把它叫作声波。

实验2:液体传声实验

将能发声的物体(如音乐卡、手机、闹铃等)放在密封的塑料袋中,塑料袋浸没在水里后,仍能听到发声体发出的声音,说明液体能够传声。

也可以在水槽里装水,然后在水里敲打石头,耳朵贴在容器壁上听。

结论:声音可以在液体中传播。

实验3:固体传声实验

(1)两个学生合作,同学甲在长条桌的一端用铅笔在白纸上用力均匀地写字,同时同学乙在桌子的另一端把耳朵贴在桌面上听。

(2)同学乙将耳朵离开桌面(注意调整耳朵与笔的距离,保证与上次实验时耳朵与笔的距离相同),同学甲在相同的条件下继续写字,与上次实验进行比较,有什么不同?说明了什么?

师生归纳总结,得出结论:

(1)声音传播需要物质,声音不能在真空中传播,传播声音的物质可以是固体、液体、气体。

(2)物理学中把能传播声音的物质叫介质。

(3)声音以波的形式传播。

(三)声速

发生雷电时,总是先看到闪电,后听到雷声;田径比赛时,远处的人先看到发令枪的烟雾,后听到发令枪的声音。这些现象说明声音的传播需要时间。

我们把声音在每秒传播的距离叫声速。

声音在固体、液体、气体中传播的速度是否一样快?学生阅读一些介质中的声速表。熟悉声音在空气、水、钢铁中的传播速度。

小结:(1)声音在不同介质中的传播速度一般不同。

(2)声速与介质的温度有关。15℃时空气中的声速为340m·s-1。

(3)声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢。

(四)回声

1.定义:声音在传播过程中遇到障碍物反射回来的现象。

2.回音反射前后的传播速度不改变。

3.产生条件:原声与回声的时间间隔为0.1秒以上或者声源与障碍物的距离大于17米。

4.应用:测定海底深度、敌方潜水艇的远近、探测鱼群等。

典例精析:

例1.古代士兵为了及时发现敌人的骑兵,常把耳朵贴在地面上听,下列说法正确的是(

)

A.马蹄踏在地面上时,地面发声较轻

B.马蹄声不能沿地面传播

C.马蹄声不能沿空气传播

D.大地传声速度比空气传声速度快

答案:D

解析:马蹄踏在地面上时,马蹄和地面振动而发声,声音可以通过固体和气体向远方传播,故B、C错误。声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢,所以D正确。

例2.将一只闹钟放在密闭的玻璃罩内,接通电路,可清楚地听到铃声,用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发现(

)

A.听到的声音越来越响

B.听到的声音越来越轻

C.听到的声音保持不变

D.电铃逐渐停止振动

答案:B

解析:用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发现随着罩内空气减少,听到的声音越来越轻,抽成真空后,声音几乎听不到了,这个实验说明真空不能传声。

例3.钓鱼时不能大声喧哗,因为鱼听到人声就会被吓走,这说明(

)

A.只有空气能传播声音

B.空气和水都能传播声音

C.声音在水中的速度比在空气中的速度大

D.以上说法都正确

答案:B

解析:在水中的鱼能听到岸上人的声音而被吓走,说明声音由空气传入了水中,即空气和水都能传播声音,这不能说明声音在水中的速度比在空气中的速度大。

四、课堂总结:

通过这节课你学到了什么?学生回答或与同学们进行交流,老师恰当总结。

五、布置作业:

课后“动手动脑学物理”第1-5小题。

六、板书设计:

第一节:声音的发声和传播

一、声音的发生:声音是由物体的振动产生的

二、声音的传播:

1.声音可以在固体、液体、气体中的传播

2.声音靠介质传播,真空不能传声

三、声速:声音在空气中的传播速度为340m/s

略

教材分析

教学目标

教学重难点

课前准备

教学过程

教学反思

在学习机械运动的基础上,本节让学生接触声学的初步知识。声现象是自然界中的常见现象,而对声的了解则可以通过有趣的、易操作的探究活动来进行。让学生在探究物理现象的同时,激发他们学习物理的兴趣,初步培养他们观察物理现象、应用物理知识解释现象的能力,为后续的科学探究活动打下基础。

【知识与能力目标】

1.通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件;

2.知道声音是由物体振动发生的;

3.知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

【过程与方法目标】

1.通过观察和实验的方法探究声音是如何产生的?声音是如何传播的?

2.通过探究活动,培养学生初步的观察能力和掌握初步研究问题的方法。

【情感态度价值观目标】

1.通过教师、学生双边的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理;

2.注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识;

3.学会用物理知识来描述生活中声现象。

【教学重点】

1.发声的物体在振动;

2.声音的传播需要介质。

【教学难点】

引导学生观察、探究声音传播的条件以及解释生活中的声传播现象。

多媒体课件、橡皮筋、塑料尺、军鼓、小提琴、口琴、气球、闹钟、接有抽气机的玻璃罩等。

。

一、问题导入:

教师事先录制好自然界以及生活中常见的某些声音。例如:潺潺的流水、清脆的鸟鸣、悠扬的琴声、朗朗的书声、汽车的喇叭声、飞机的轰鸣声等。

提出问题:能听出刚才都是什么声音吗?是哪些物体在发出声音?

二、新课教学:

(一)声音的产生

利用准备的器材进行实验:小鼓或吉他、薄纸片或树叶、音叉、橡皮筋、梳子、刻度尺、纸屑或泡沫颗粒、水盆等,怎样让它们发出声音,并探究物体发声时的共同特征。

方案1:让学生用橡皮筋做实验。两人一组,一人将橡皮筋拉长拉紧,另一人用手拨动橡皮筋,观察橡皮筋:(1)能听到声音吗?此时橡皮筋处于什么状态?(2)当橡皮筋停止振动的时候,还能听到声音吗?

边说话,边用手摸颈前喉头的部分。

方案2:将纸屑放在发声的鼓皮上、发声的喇叭上,你发现了什么?

再将发声的音叉放入水中,你又有什么发现?

归纳总结得到结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止,物体就停止发声。

此处的探究方法为转换法。

(二)声音的传播

思考:花样游泳运动员,当她们的耳朵在水中时还要靠音乐的节奏,才能使自己的动作和其他队员保持协调一致,声音是如何传到耳朵的?宇航员在太空中近在咫尺为什么还要靠无线电波而不直接交谈呢?

提示:声音是怎样从发声体传播到远处人的耳朵里的,是否需要什么媒介?有物体在振动我们就一定可以听到声音吗?太空比地球表面缺少了什么?

可以将学生分成几个小组,分别探究固体、液体、气体能否传声。

实验1:气体传声实验(演示)

我们可以听到身边同学的讲话,可以听到美妙动听的音乐,打雷时我们和雷电没有接触,但我们却能听到隆隆的雷声。说明此声音是由空气传播的。进一步猜想:如果连空气都没有呢?声音能不能传播呢?

把正在发声的电铃放在玻璃罩内,电铃和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,你听到的电铃声音会有什么变化?再让空气逐渐进入罩内,电铃声音又怎样变化?电铃和罩的底座之间为什么要垫上柔软的泡沫塑料?

现象一:抽出部分空气后,听到电铃的声音明显变小;

现象二:当空气全部抽出后,听不到电铃的声音;

现象三:当空气逐渐进入罩内,听到电铃声逐渐变大。

结论:声音传播需要介质。声音不能在真空中传播。

声音在空气中如何传播呢?

多媒体演示水波的运动。水滴使水面振动,发出声音,以水波的形式传播。

音叉振动时,附近空气随音叉振动,形成一系列疏密相间的形状向四周传播,这就是声波。

结论:声以波的形式传播着,我们把它叫作声波。

实验2:液体传声实验

将能发声的物体(如音乐卡、手机、闹铃等)放在密封的塑料袋中,塑料袋浸没在水里后,仍能听到发声体发出的声音,说明液体能够传声。

也可以在水槽里装水,然后在水里敲打石头,耳朵贴在容器壁上听。

结论:声音可以在液体中传播。

实验3:固体传声实验

(1)两个学生合作,同学甲在长条桌的一端用铅笔在白纸上用力均匀地写字,同时同学乙在桌子的另一端把耳朵贴在桌面上听。

(2)同学乙将耳朵离开桌面(注意调整耳朵与笔的距离,保证与上次实验时耳朵与笔的距离相同),同学甲在相同的条件下继续写字,与上次实验进行比较,有什么不同?说明了什么?

师生归纳总结,得出结论:

(1)声音传播需要物质,声音不能在真空中传播,传播声音的物质可以是固体、液体、气体。

(2)物理学中把能传播声音的物质叫介质。

(3)声音以波的形式传播。

(三)声速

发生雷电时,总是先看到闪电,后听到雷声;田径比赛时,远处的人先看到发令枪的烟雾,后听到发令枪的声音。这些现象说明声音的传播需要时间。

我们把声音在每秒传播的距离叫声速。

声音在固体、液体、气体中传播的速度是否一样快?学生阅读一些介质中的声速表。熟悉声音在空气、水、钢铁中的传播速度。

小结:(1)声音在不同介质中的传播速度一般不同。

(2)声速与介质的温度有关。15℃时空气中的声速为340m·s-1。

(3)声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢。

(四)回声

1.定义:声音在传播过程中遇到障碍物反射回来的现象。

2.回音反射前后的传播速度不改变。

3.产生条件:原声与回声的时间间隔为0.1秒以上或者声源与障碍物的距离大于17米。

4.应用:测定海底深度、敌方潜水艇的远近、探测鱼群等。

典例精析:

例1.古代士兵为了及时发现敌人的骑兵,常把耳朵贴在地面上听,下列说法正确的是(

)

A.马蹄踏在地面上时,地面发声较轻

B.马蹄声不能沿地面传播

C.马蹄声不能沿空气传播

D.大地传声速度比空气传声速度快

答案:D

解析:马蹄踏在地面上时,马蹄和地面振动而发声,声音可以通过固体和气体向远方传播,故B、C错误。声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢,所以D正确。

例2.将一只闹钟放在密闭的玻璃罩内,接通电路,可清楚地听到铃声,用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发现(

)

A.听到的声音越来越响

B.听到的声音越来越轻

C.听到的声音保持不变

D.电铃逐渐停止振动

答案:B

解析:用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发现随着罩内空气减少,听到的声音越来越轻,抽成真空后,声音几乎听不到了,这个实验说明真空不能传声。

例3.钓鱼时不能大声喧哗,因为鱼听到人声就会被吓走,这说明(

)

A.只有空气能传播声音

B.空气和水都能传播声音

C.声音在水中的速度比在空气中的速度大

D.以上说法都正确

答案:B

解析:在水中的鱼能听到岸上人的声音而被吓走,说明声音由空气传入了水中,即空气和水都能传播声音,这不能说明声音在水中的速度比在空气中的速度大。

四、课堂总结:

通过这节课你学到了什么?学生回答或与同学们进行交流,老师恰当总结。

五、布置作业:

课后“动手动脑学物理”第1-5小题。

六、板书设计:

第一节:声音的发声和传播

一、声音的发生:声音是由物体的振动产生的

二、声音的传播:

1.声音可以在固体、液体、气体中的传播

2.声音靠介质传播,真空不能传声

三、声速:声音在空气中的传播速度为340m/s

略

教材分析

教学目标

教学重难点

课前准备

教学过程

教学反思

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活