鲁教版(五四制)七年级数学上册全册教案(学期备课+单元备课+课时备课)

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)七年级数学上册全册教案(学期备课+单元备课+课时备课) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-09-16 21:04:55 | ||

图片预览

文档简介

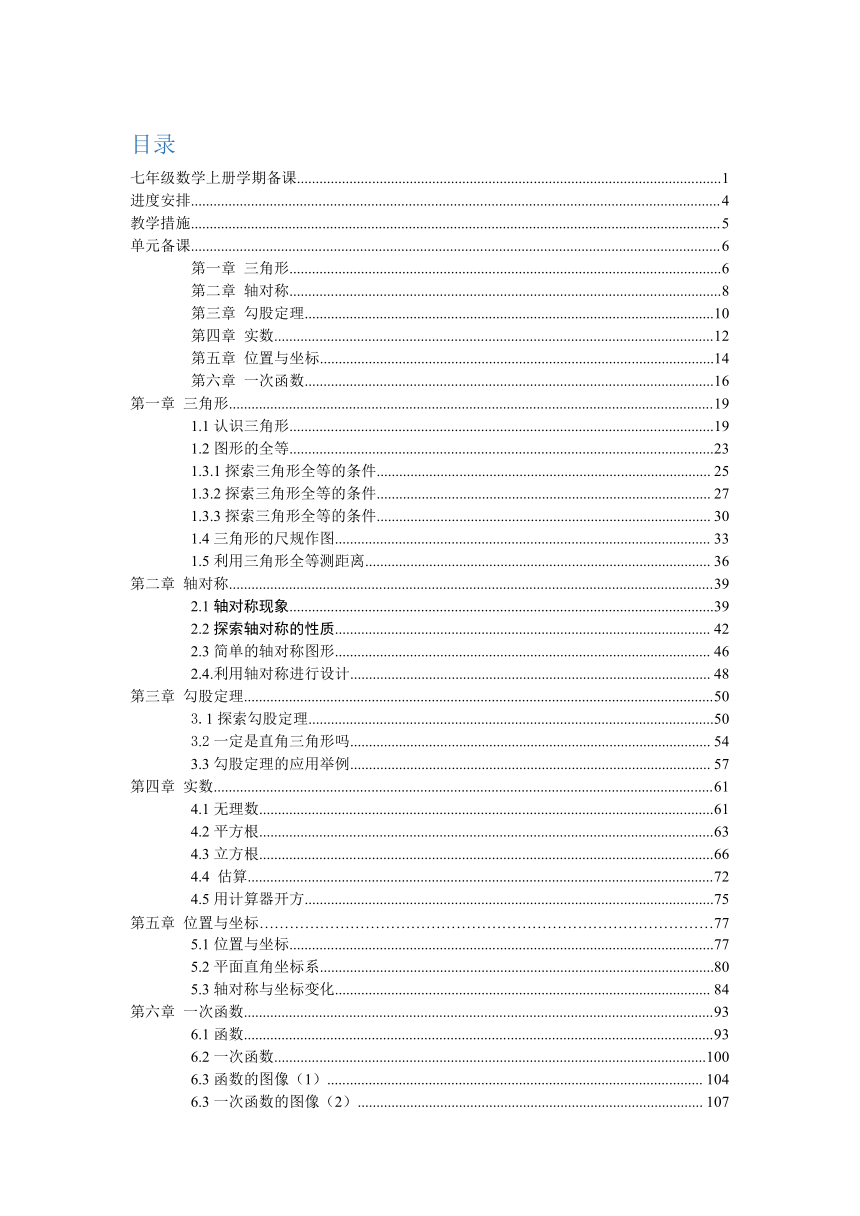

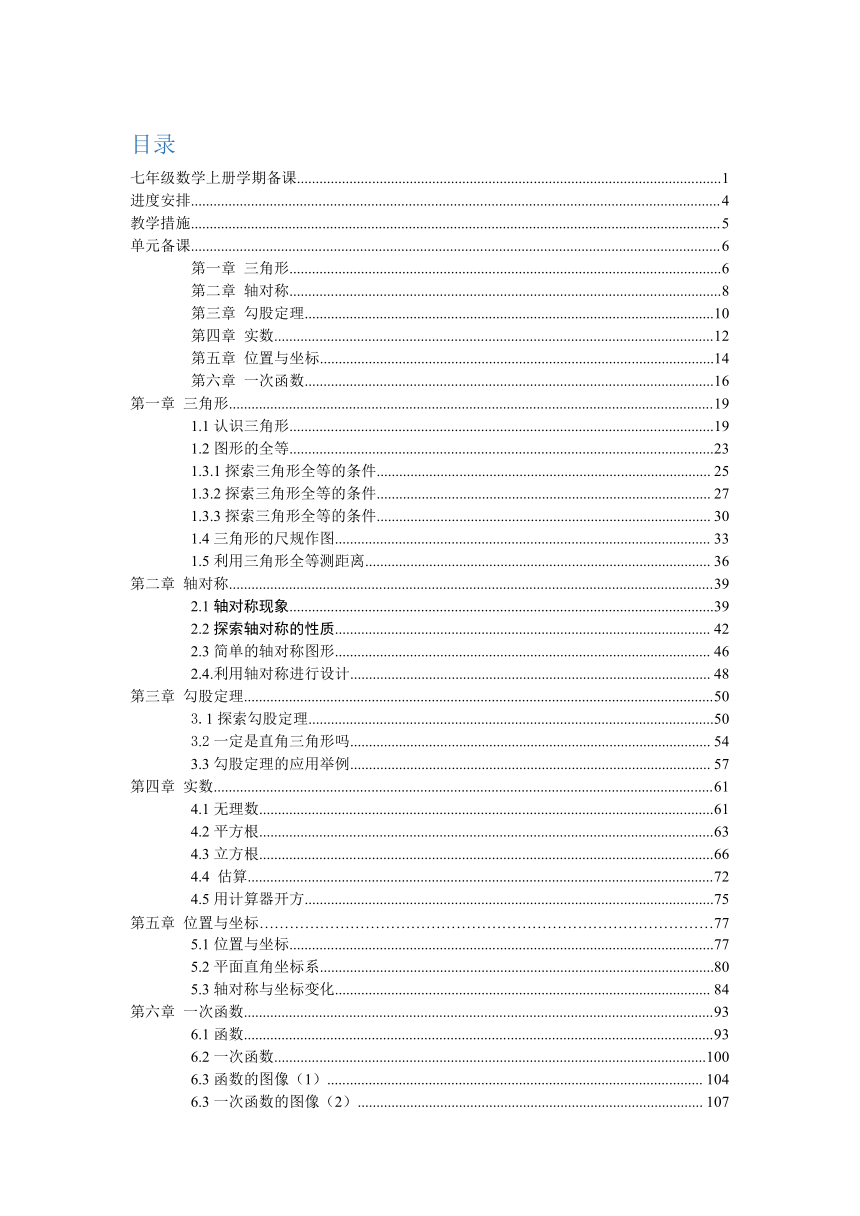

目录

七年级数学上册学期备课

1进度安排

4教学措施

5单元备课

6第一章

三角形

6第二章

轴对称

8第三章

勾股定理

10第四章

实数

12第五章

位置与坐标

14第六章

一次函数

16第一章

三角形

19

1.1认识三角形

191.2图形的全等

231.3.1探索三角形全等的条件

251.3.2探索三角形全等的条件

271.3.3探索三角形全等的条件

30

1.4三角形的尺规作图

33

1.5利用三角形全等测距离

36第二章

轴对称

392.1轴对称现象

392.2探索轴对称的性质

422.3简单的轴对称图形

462.4.利用轴对称进行设计

48第三章

勾股定理

503.1探索勾股定理

503.2一定是直角三角形吗

543.3勾股定理的应用举例

57第四章

实数

614.1无理数

614.2平方根

634.3立方根

664.4

估算

724.5用计算器开方

75第五章

位置与坐标………………………………………………………………………………775.1位置与坐标

775.2平面直角坐标系

805.3轴对称与坐标变化

84第六章

一次函数

936.1函数

936.2一次函数

1006.3函数的图像(1)

1046.3一次函数的图像(2)

1076.4

确定一次函数的表达式

1106.5一次函数的应用

119

进度安排

4

教学措施

5

单元备课

6

第一章

三角形

6

第二章

轴对称

8

第三章

勾股定理

10

第四章

实数

12

第五章

位置与坐标

14

第六章

一次函数

16

第一章

三角形

19

1.1认识三角形

19

1.2图形的全等

23

1.3.1探索三角形全等的条件

25

1.3.2探索三角形全等的条件

27

1.3.3探索三角形全等的条件

30

1.4三角形的尺规作图

33

1.5利用三角形全等测距离

36

第二章

轴对称

39

2.1轴对称现象

39

2.2探索轴对称的性质

42

2.3简单的轴对称图形

46

2.4.利用轴对称进行设计

48

第三章

勾股定理

50

3.1探索勾股定理

50

3.2一定是直角三角形吗

54

3.3勾股定理的应用举例

57

第四章

实数

61

4.1无理数

61

4.2平方根

63

4.3立方根

66

4.4

估算

72

4.5用计算器开方

75

第五章

位置与坐标………………………………………………………………………………77

5.1位置与坐标

77

5.2平面直角坐标系

80

5.3轴对称与坐标变化

84

第六章

一次函数

93

6.1函数

93

6.2一次函数

100

6.3函数的图像(1)

104

6.3一次函数的图像(2)

107

6.4

确定一次函数的表达式

110

6.5一次函数的应用

119

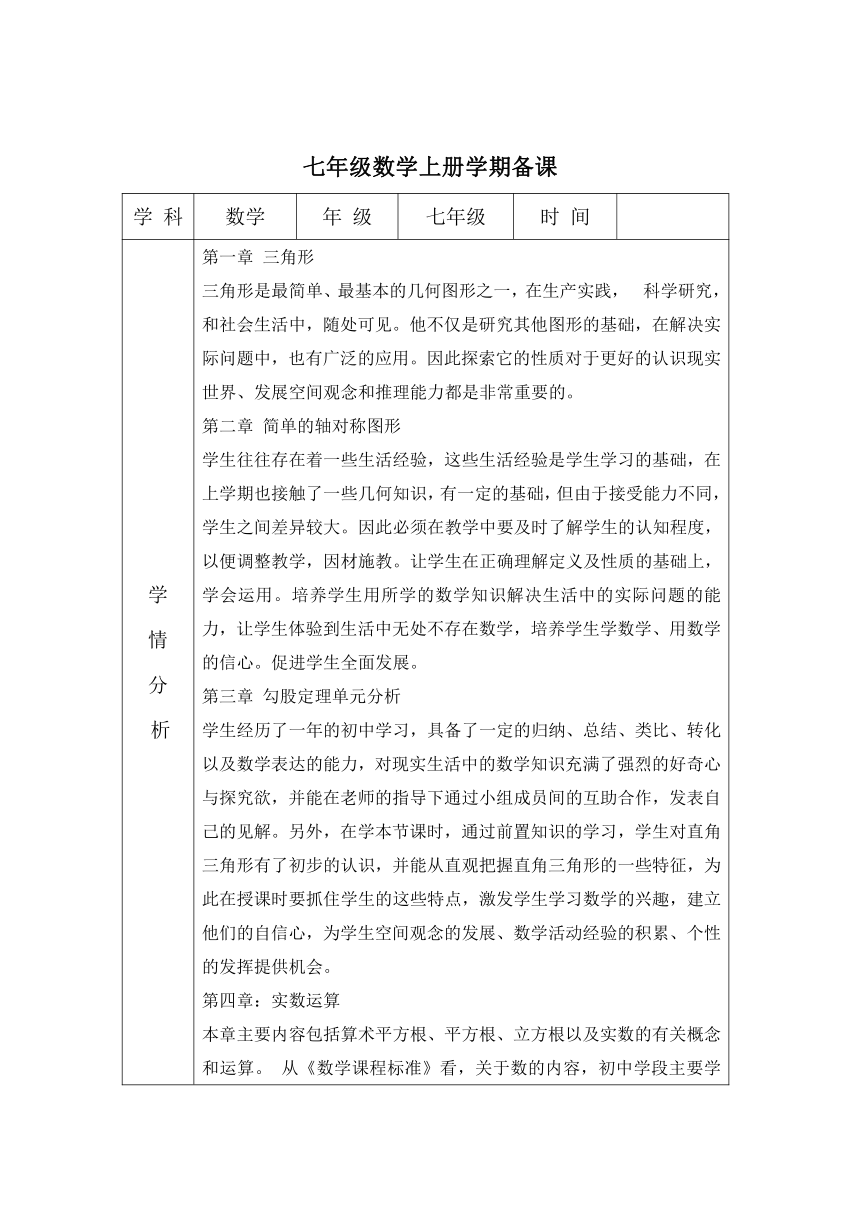

七年级数学上册学期备课

学

科

数学

年

级

七年级

时

间

学情分

析

第一章

三角形

三角形是最简单、最基本的几何图形之一,在生产实践,

科学研究,和社会生活中,随处可见。他不仅是研究其他图形的基础,在解决实际问题中,也有广泛的应用。因此探索它的性质对于更好的认识现实世界、发展空间观念和推理能力都是非常重要的。

第二章 简单的轴对称图形学生往往存在着一些生活经验,这些生活经验是学生学习的基础,在上学期也接触了一些几何知识,有一定的基础,但由于接受能力不同,学生之间差异较大。因此必须在教学中要及时了解学生的认知程度,以便调整教学,因材施教。让学生在正确理解定义及性质的基础上,学会运用。培养学生用所学的数学知识解决生活中的实际问题的能力,让学生体验到生活中无处不存在数学,培养学生学数学、用数学的信心。促进学生全面发展。第三章 勾股定理单元分析学生经历了一年的初中学习,具备了一定的归纳、总结、类比、转化以及数学表达的能力,对现实生活中的数学知识充满了强烈的好奇心与探究欲,并能在老师的指导下通过小组成员间的互助合作,发表自己的见解。另外,在学本节课时,通过前置知识的学习,学生对直角三角形有了初步的认识,并能从直观把握直角三角形的一些特征,为此在授课时要抓住学生的这些特点,激发学生学习数学的兴趣,建立他们的自信心,为学生空间观念的发展、数学活动经验的积累、个性的发挥提供机会。第四章:实数运算 本章主要内容包括算术平方根、平方根、立方根以及实数的有关概念和运算。 从《数学课程标准》看,关于数的内容,初中学段主要学习有理数和实数,它们是“数与代数”领域的重要内容。对于有理数和实数,初中学段共有安排三个章节的内容,分别是七年级上册第一章《有理数》,八年级上册第十三《实数》和九年级上册第二十一章《二次根式》。本章可以看成其后的代数内容的起始章,本章是在有理数的基础上认识实数,对于实数的学习,除本章外,还要在“二次根式”一章中通过研究二次根式的运算,进一步认识实数的运算。 本章的主要内容是平方根、立方根的概念和求法,实数的有关概念和运算。通过本章的学习,学生对数的认识就由有理数范围扩大到实数范围,本章之前的数学内容都是在有理数范围内讨论的,学习本章之后,将在实数范围内研究问题。虽然本章的内容不多,篇幅不大,但在中学数学中占有重要的地位,它不仅是后面学习二次根式、一元二次方程以及解三角形等知识的基础,也为学习高中数学中不等式、函数以及解析几何等的大部分知识作好准备。 第五章 位置与坐标 理解一对数表示物体的位置,会用多中方式表示物体位置,经历把网格抽象为直角坐标系的好处及方法,掌握其坐标特点,会用坐标表示物体的位置及位置与坐标之间的关系,体验轴对称与坐标变化的关系,会用轴对称表示物体的坐标及坐标变化和轴对称的关系。 第六章一次函数知识技能 经历数与代数的抽象、运算与建模等过程,掌握数与代数的基础知识和基本技能。 建立数感、符号意识,初步形成运算能力,发展形象思维与抽象思维。 学会独立思考,体会数学的基本思想和思维方式。

学期教学目标

本学期所任七年级的数学科教学,从上学年期末考试

的总体来看,这个班学生的学习成绩在前面的基础上都有所进步。但在学生所学知识的掌握程度上,形成了两极分化,对优生来说,能够透彻理解知识,知识间的内在联系也较为清楚,而对后进生来说,简单的基础知识还不能有效的掌握,成绩较差。六年级是初中学习过程中的关键时期,学生基础的好坏,直接影响到将来是否能升学。根据上学年学生学习的分析情况来看,有部分学生基础特差,问题较严重。要在本期获得理想成绩,作为老师必须要付出更大努力,进一步查漏补缺,充分发挥学生学习的主体作用,注重教学方法,培养能力。

进度安排

教学进度

周

次

时

间

进

度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

教学措施

教学措施

1、加强学生的思想品德素质教育,转变学生的学习态度。2、认真备课、精心授课,抓紧课堂四十五分钟,努力提高教学效果。

3、教学中抓住关键、分散难点、突出重点,在培养学生能力上下功夫。4、课堂内讲授与练习相结合,及时根据反馈信息,扫除学习中的障碍点。

5、认真研读教材,不断改进教学方法,提高教学水平及自身业务素养。

6、教学中注重自主学习、合作学习、探究学习。

单元备课

第一章

三角形

年级

七

学科

数学

单元

一

主备人

单元教学目标

1、使学生在观察、操作、画图和实验等活动中,发现并认识三角形的特征,知道三角形的底和高,认识三角形的分类方法及三角形的内角和。 2、能按要求画三角形,并画出和量出三角形的高,能灵活应用知识解决实际问题。 3、使学生通过学习和实践,进一步体会数学与现实生活的密切联系,感受与同学合作交流的意义和价值,增强用数学眼光观察生活现象、解决生活问题的意识。 4、使学生在探索图形特征和相关结论的活动中,发展空间观念,锻炼思维能力。 5、增强学生学习数学的兴趣和学好数学的自信心。

单元教学重难点

重点:1、认识三角形的特征及分类。 2、认识三角形的内角和及底、画高。 3、知道三角形任意两边之和大于第三边。 教学难点: 1、画不同三角形的高。 2、灵活应用三角形两边之和大于第三边的规律解决实际问题。

课时划分

认识三角形

……

5课时图像的全等

……

1课时探索三角形全等的条件

……

4课时用尺规作三角形

……

1课时5、利用三角形全等测距

……

1课时

教材分析及教学建议

教材分析: 本单元教材是教学分三段安排:第一段认识三角形的基本特征。包括认识三角形的底和高,了解三角形;两边大于第三边。第二段,学习三角形的分类与内角和;第三段认识等腰三角形、等边三角形及其特征,教材编排特点是1、让学生联系现实情境认识三角形;2、让学生在丰富的活动中探索并发现三角形的一些特征;3、在动手实践和解释交流中加深对所学内容的认识。 教学理念: 1、设计有效的实践活动。有效的实践活动是学生获取数学知识的重要途径,尤其是本节课的教学内容,必须使学生有充分的实践活动机会,通过量一量、画一画、比一比等操作过程,学生在亲身经历数学知识的探究与发现的过程中学习数学,在观察中思考,在思考中猜测,在操作中验证。 2、创设有效的教学情境。“兴趣是最好的老师。”低年级学生活泼好动,注意力时间短,喜欢有趣的事物,针对学生的特点,在教学中创设有效的符合学生实际、符合教学需要的教学情境是非常有必要的,通过创设情境,引发学生的认知冲突,使他们体会到分米、毫米知识产生的必要性,从而产生探究新知的愿望。3、提供丰富的生活资源。数学源于生活,生活中处处离不开数学。本节课中学生需要大量的实践操作,教学中要努力提供丰富的生活资源,使学生充分的体验中深切感受到数学与生活的密切联系。在学生掌握知识的基础上提供一些有趣味性、综合性的题目对知识进行巩固,提高学生学习数学的热情。 4、让不同的学生都历经探索知识的过程,人人学有价值的数学,并通过观察、动手实践,合作交流、不断感悟知识的生成及迁移,让学生在愉快中探究知识、应用知识。

第二章

轴对称

年级

七

学科

数学

单元

二

主备人

单元教学目标

1.通过具体实例认识轴对称、轴对称图形,探索轴对称的基本性质,理解对应点连线被对称轴垂直平分的性质; 2.探索简单图形之间的轴对称关系,能够按照要求作出简单图形经过一次或两次轴对称后的图形;认识和欣赏轴对称在现实生活中的应用,能利用轴对称进行简单的图案设计; 3.了解线段垂直平分线的概念,探索并掌握其性质;了解等腰三角形、等边三角的有关概念,探索并掌握它们的性质以及判定方法; 4.能初步应用本章所学的知识解释生活中的现象及解决简单的实际问题,在观察、操作、想象、论证、交流的过程中,发展空间观念,激发学习空间与图形的兴趣。

单元教学重难点

1.教学重点:线段的垂直平分线的性质,角的平分线的性质,等腰三角形的性质,关于一条直线成轴对称的图形的性质。 2.难点:轴对称图形以及两个图形关于某条直线成轴对称的概念,等腰三角形的理解 3.关键: (1)要引导学生认识到,“轴对称图形”是对一个图形而言的,是这个图形本身的属性,而“两个关于某条直线成轴对称”是两个图形之间的一种关系。 (2)为了理解等腰三角形的性质,要组织好学生的实验与探究活动,使他们亲自发现这些性质。

课时划分

2.1轴对称现象

…………1课时2.2探索轴对称的性质

…………1课时2.3简单的轴对称图形

…………4课时2.4利用轴对称进行设计

…………1课时回顾与思考

…………1课时

教材分析及教学建议

轴对称是现实世界中广泛存在的一种现象。学习轴对称的性质,体验轴对称在现实生活中的广泛应用,是本章的学习的主要目标,轴对称现象与轴对称图形的性质是“空间与图形”的重要内容。 本章在研究轴对称图形的性质的基础上,研究线段的垂直平分线与角的平分线的性质、等腰三角形的性质,这些内容不仅是对已学过的线段、角、三角形等内容的补充和完善,而且是进一步研究全等三角形、四边形和圆等知识的基础,对学生的后继学习具有重要的作用。 本章立足对生活中轴对称现象的分析,由此概括出轴对称图形的一般性质。学习本章,不仅可以引导学生观察现实生活中的现象并自觉进行数学分析,还能够通过生活中的轴对称现象,进一步丰富学生的数学活动经验和体验,培养学生积极的情感、态度,促进学生观察、分析、归纳、概括等一般能力的发展。 本章的主要内容是轴对称图形及其性质,线段的垂直平分线及其性质,角的平分线及其性质。

第三章

勾股定理

年级

七

学科

数学

单元

三

主备人

单元教学目标

1. 体验勾股定理的探索过程,会运用勾股定理解决简单问题; 2. 会运用勾股定理的逆定理判定直角三角形; 3.通过具体的例子,了解定理的含义,了解逆命题、逆定理的概念,知道原命题成立其逆命 题不一定成立。

单元教学重难点

重点:体验勾股定理的探索过程,会运用勾股定理解决简单问题; 会运用勾股定理的逆定理判定直角三角形;难点:难点是勾股定理的探索过程的掌握及勾股定理和逆定理的应用。

课时划分

3.1探索勾股定理

…………2课时3.2一定是直角三角形吗

…………1课时3.3勾股定理的应用举例

…………2课时回顾与思考

…………1课时

教材分析及教学建议

直角三角形是一种特殊的三角形,它有许多重要的性质,如两个锐角互余,30°的角所对的直角边等于斜边的一半。本章所研究的勾股定理,也是直角三角形的性质,而且是一条非常重要的性质。 勾股定理是几何中几个最重要的定理之一,它揭示了一个直角三角形三条边之间的数量关系,它可以解决许多直角三角形中的计算问题,是解直角三角形的主要依据之一,在生产生活实际中用途很大。它不 仅在数学中,而且在其他自然科学中也被广泛地应用。 在第一节中,教科书让学生通过观察计算一些直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积与以斜边为边长的正方形的面积的关系,发现两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形 的面积,从而发现勾股定理。由勾股定理可知,已知两条直角边的长a,b,就可以求出斜边c的长。也就是说,在直 角三角形中,已知两条边的长,就可以求出第三条边的长。 在第二节中,教科书让学生画出一些两边的平方和等于第三边的平方的三角形,可以发现画出的三角形是直角三角形。从而猜想如果三角形的三边满足两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直 角三角形。这个猜想可以利用全等三角形证明,得到勾股定理的逆定理。 几何中有许多互逆的命题,互逆的定理,它们从正反两个方面揭示了图形的特征性质,所以互逆 命题和互逆定理是几何中的重要概念。

第四章

实数

年级

七

学科

数学

单元

四

主备人

单元教学目标

1.经历无理数发现的过程,了解无理数的概念和意义。 2.了解算术平方根、平方根、立方根的概念,会用根号表示数的平方根、立方根;能用平方运算与立方运算求某些数的平方根与立方根;会用计算器求平方根和立方根,并能探索一些有趣的数学规律。 3.能用有理数估计一个无理数的大致范围,包括通过估算比较大小,检验计算结果的合理性等等。 4、实数与数轴上的点具有一一对应的关系,了解有理数的运算法则与运算律对实数仍然适用。 5.能对带根号的数进行化简,并能利用化简进行有关实数的简单四则运算。 6.能运用实数的运算解决简单的实际问题。

单元教学重难点

重点:了解算术平方根、平方根、立方根的意义,勾股定理及逆定理。 难点:算术平方根、平方根、立方根的区别与联系,无理数和实数的概念。

课时划分

4.1无理数

…………2课时4.2平方根

…………2课时4.3立方根

…………1课时4.4估算

…………1课时4.5用计算器开方

…………1课时4.6实数

…………2课时回顾与思考

…………1课时

教材分析及教学建议

本章对概念的处理上,抓住主要概念,注重概念的形成过程,让学生在具体的活动中获得认识,增强理解;对内容的安排上,联系实际情境,导入新知识,注意前后知识间的对比,同时让学生在运用中促进对知识的理解和掌握。 本章先通过具体的活动求面积为2的正方形的边长,提出问题:让学生亲身经历这些活动,在讨论中引起认知冲突,感知生活中确实存在不同与有理数的数,产生探求的欲望:它不是有理数,那它是什么数?再让学生进一步借助计算器充分探索,得出它是一个无限不循环小数,从而给出无理数的概念。无理数有很多,开方开不尽的数是其中的一种,也是我们计算中经常接触到的。教科书选取了一些生动的素材,引入平方根和立方根的概念和开方运算。由于在实际情境中的开平方运算结果取的都是算术平方根,而且正数有两个平方根与学生长期的经验不符,学生不易接受,因此教科书先引入算术平方根的概念,然后再引入一般的平方根的概念。

第五章

位置与坐标

年级

七

学科

数学

单元

五

主备人

单元教学目标

知识与技能: 1、能利用有序数对来表示点的位置;2会画出平面直角坐标系,能建立适当的直角坐标系描述物体的位置;3、在给定的直角坐标系中,会根据坐标描出点的位置,由点的位置写出它的坐标。 过程与方法: 1、经历画坐标系、描点,由点找坐标的过程和图形的坐标变化与图形平移之间关系的探索过程,发展学生的形象思维能力与数形结合意识;2、通过平面直角坐标确定地理位置,提高学生解决问题的能力。 情感、态度与价值观: 明确数学理论来源于实践,反过来又能指导实践,数与形是可以相互转化的,进一步发展学生的辩证唯物主义思想。

单元教学重难点

在平面直角坐标糸中,由已知点的坐标确定这一点的位置,由已知点的位置确定这一点的坐标和平面直角坐标系的应用是重点;建立坐标平面内点与有序实数对之间的一一对应关系和由坐标变化探求图形之间的变化是难点。

课时划分

5.1确定位置 ……………………………………1课时 5.2平面直角坐标系 ……………………………3课时 5.3轴对称与坐标变化 …………………………2课时 单元回顾与思考

……………………………………1课时

教材分析及教学建议

经历无本章内容包括平面直角坐标系及有关概念,点的坐标,用坐标表示地理位置和平移等。 实际生活中常用有序实数对表示位置,由此引出平面直角坐标系,建立点与有序实数对的对应关系,从而把数和形结合起来。用坐标法表示地理位置体现了直角坐标系在实际生活中的应用。用坐标表示地理位置,可以通过建立直角坐标系,绘制出一个区域内地点分布的平面示意图来完成。

第六章

一次函数

年级

七

学科

数学

单元

六

主备人

单元教学目标

本章内容的设计与编写以下列目标为出发点: 1.以探索实际问题中的数量关系和变化规律为背景,经历“找出常量和变量,建立并表示函数模型,讨论函数模型,解决实际问题”的过程,体会函数是刻画现实世界中变化规律的重要数学模型; 2.结合实例,了解常量、变量和函数的概念,体会“变化与对应”的思想,了解函数的三种表示方法(列表法、解析式法和图象法),能利用图象数形结合地分析简单的函数关系; 3.理解正比例函数和一次函数的概念,会画它们的图象,能结合图象讨论这些函数的基本性质,能利用这些函数分析和解决简单实际问题;

单元教学重难点

重点:一次函数及其图像的性质难点:自主探究与合作交流

课时划分

1.函数

1课时 2.一次函数

1课时 3.一次函数的图像

3课时 4.确定一次函数的表达式 1课时5.

一次函数的应用

2课时 回顾与思考

1课时

教材分析及教学建议

内容定位:让学生初步体会函数的概念, 明确变量之间的变化关系就是函数;掌握有关一次函数的基本概念;通过解剖一次函数这一“麻雀”,使学生了解研究函数基本性质的一些方法,并初步形成利用函数的观点认识现实世界的意识和能力。第1节,分别以图象、表格、代数表达式三种形式呈现了几个生活化的场景,通过对这三个问题中变量之间的关系的研究,使学生明确“给定其中某一个变量的值,相应的就确定了另一个变量的值”这一共性,从而归纳出函数的概念,同时也暗示了函数的三种表示方式。 第2节,通过对实例考察,抽象出一次函数的概念,并能根据所给条件写出简单的一次函数表达式,发展学生初步的数学应用能力。 第3节,用两课时研究一次函数的图象及其有关性质,希望学生能熟练作出一次函数的图象,掌握一次函数及其图象的简单性质,同时经历作图过程,初步了解作函数图象的一般步骤,为后续学习其他函数(如反比例函数、二次函数等)的图象作好必要的知识准备。 第4节,确定一次函数的表达式。第2节已经通过一些实际背景研究了简单的一次函数,第3节研究了一次函数的图象,实现了代数表达式向图象的转化,本节进一步结合实际问题背景研究稍复杂的代数表达式,同时要求学生通过图象信息获得一次函数的代数表达式,实现图象向代数表达式的转化,这样通过2、3、4这3节的学习,学生将从数、形不同的侧面认识一次函数,形成对函数较为全面的认识。 第5节《一次函数图象的应用》。通过图象的形式呈现了日常生活中的几个问题情境,要求学生通过图象的观察与分析获取有用的信息,并据此逐步回答有关问题。这样在图象信息的识别与分析中,提高学生的识图能力,进一步培养学生的数形结合能力和数学应用能力,发展形象思维。

第一章

三角形

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

1.1认识三角形

教学目标

1、了解三角形中线、高线、角平分线的概念及性质。2、能画出三角形中线、高线、角平分线3,会运用三角形中线、高线、角平分线解决问题

教学重点

能画出三角形中线、高线、角平分线

教学难点

深入理解中线、高线、角平分线

教具准备

导

学

过

程

二次备课

活动一:数学活动

激发兴趣 用铅笔支起一张均匀的三角形卡片教师活动:你知道怎样确定这个支撑点的位置吗?【设计意图】通过从小游戏活动入手,激发学生的探求欲望;同时经过小游戏创设一种宽松、和谐的学习氛围,让学生以轻松、愉快的心态进入探究新知的过程,同时也能感受到数学来源于生活。活动二:揭示本质、归纳定义在三角形中,连接一个顶点与它对边的中点的线段,叫做这个三角形的中线.如图3,连接△ABC的顶点A和它所对的边BC的中点D,所得线段AD叫做△ABC的边BC上的中线.

注:三角形的中线是线段.

由定义知:如果AD是△ABC的中线,那么有BD=DC=BC.活动三:

通过画图折纸等方法在教师为其准备的各类三角形上画出它

们的中线,你会发现什么?师生行为:

学生动手操作、讨论、教师巡视指导,画中线时,可以让学生折纸,也可以让他们用刻度尺.活动结论:

三角形的三条中线交于一点.三角形三条中线的交点叫做三角形的重心.【设计意图】

通过本活动,进一步培养学生的动手、动脑能力,发展其空间观察.活动四:在一张薄纸上画一个三角形,然后画出它的一个内角的平分线.

想一相:

1.什么是三角形的角平分线?

2.三角形的角平分线与一个角的平分线有何区别?你能通过折纸的方法得到它吗 师生行为:学生动手做,讨论,归纳,教师指导.【设计意图】通过其活动,一来让学生理解三角形的角平分线的定义,二来使学生能进一步准确画出一角的平分线活动结论:在三角形中,一个内角的角平分线与它的对边相交,这个角的顶点与交点之间的线段叫三角形的角平分线

注意:1.三角形的角平分线是一条线段而不是射线,它与一个角的平分线不同.

2.一个内角的平分线与它的对边是相交的,这个角的顶点与交点之间的线段才是这个内角的平分线,即三角形的角平分线.

如图4,AD是△ABC的角平分线.那么有∠BAD=∠DAC=∠BAC.活动五:1.四个同学为一个合作小组;每个小组学生分别画出锐角三角形、钝角三角形、直角三角形的三条角平分线.

2.讨论在每个三角形中,这三条角平分线之间有怎样的位置关系.

【

设计意图】培养学生的动手能力、归纳能力.师生行为:学生动手操作,教师指导.活动结论:1、任一个三角形都有三条角平分线,且它们都在三角形的内部;

2.任一个三角形的三条角平分线相交于一点。(我们把这点叫三角形的内心)活动六:学习三角形的高的概念.

从三角形的一个顶点向它的对边所在的直线作垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高线,简称三角形的高.如图2,从△ABC的顶点A向它所对的边BC所在直线画垂线,垂足为

G,所得的线段AG叫做△ABC的边BC上的高。

注意:三角形的高是线段.由定义可知:AG是△ABC的高.那么有∠AGC=90°,∠AGB=90°,∠AGC=∠AGB.活动七:四个同学为一个合作小组;每个小组利用教师为其准备的各类三角形,作出它们的高.

比一比,看哪一个小组做得最快,发现的结论多.

师生行为:学生操作、讨论,教师巡视、指导,使学生理解【设计意图】通过让学生操作、观察、推理、交流等活动,来培养学生的动手、动脑能力,发展其空间观察.活动结论:1.锐角三角形的三条高都在三角形内;

2.直角三角形的一条高在三角形内(即斜边上的高),而另两条高恰是它的两条直角边;

3.钝角三角形的一条高在三角形内,而另两条高在三角形外.(这是难点,需多加说明)

总之:任何三角形都有三条高,且三条高所在的直线相交于一点.(我们把这一点叫垂心)课堂小结

1.三角形中三条重要线段:三角形的高、中线和角平分线的概念.

2.学会画三角形的高、中线和角平分线.布置作业:

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.2图形的全等

教学目标

1.

了解图形全等的意义,了解全等图形的特征。掌握全等三角形对应边相等、对应角相等的性质,并能进行简单的推理计算。2.

借助具体情境和图案,经历观察、发现和实践操作重叠图形等过程,并能识别图形的全等。3.

培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

掌握图形的全等与全等图形的特征,会看图,会找到三角形的对应边、对应角。

教学难点

掌握全等三角形的对应边相等、对应角相等的性质。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

新授:全等图形的概念全等图形的性质,并会判断全等图形全等三角形的概念,全等三角形的书写全等图形的性质重点问题图形经过平移、旋转、翻折的图形运动,位置发生了变化,但形状和大小却没有改变,图形运动前后的两个图形是全等的;反过来,也就是说,两个全等的图形经过图形运动一定能重合全等多边形对应边、对应角分别相等.重点要解决问题利用全等三角形的性质,找出三角形的对应边和对应角的实际应用是本节课学生必须掌握的问题,为下节全等三角形的证明做好铺垫当堂练习布置作业

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.3.1探索三角形全等的条件

教学目标

知识与能力经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程在探索三角形全等条件及其运用的过程中,能够进行有条理的思考并进行简单的推理,。过程与方法掌握三角形的“边边边”条件,了解三角形的稳定性,训练学生分析问题和解决问题的能力。情感态度与价值观培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

理解掌握全等三角形的判定。

教学难点

提高分析问题和解决问题的能力。

教具准备

一、知识回顾1、全等三角形的判定有哪些?2、全等三角形的性质有哪些?二、典例分析:例1如图,已知AB=AC,AD=AE,BDCE,那么△ABD与△ACE全等吗?△ABE与△ACD全等吗?请说明理由。△ABD与△ACE全等.

理由:AB=AC,AD=AE,BD=CE

∴△ABD≌△ACE;

△ABE≌△ACD

理由:∵BD=EC,DE=ED

∴BE=CE

又AB=AC,AE=AD

∴△ABE≌△ACD。例2

如图,AB=CD,AF=CE,BE=DF,试说你认为本题还可以得到哪些结论?尽可能多地写△ABF≌△CDE∠C=∠A

∠D=∠B

∠CED=∠AFB例3如图,△ABC是等边三角形,AD=AE,BD=CE,求∠ACE的度数。因为:AD=AE,BD=CE,AB=AC,所以:△ABD和△ACE全等,故∠ACE=∠ABD,又因为△ABC为等边三角形,所以,∠ACE=∠ABD=60度强化练习:1、如图,AB=AC,

BD=DC;求证:△ABD≌△ACD证明:在△ABD和△ACD中∴

△ABD

△ACD(

)

小结小结时可以围绕以下几个问题进行: 今天你们学到了什么数学知识?(根据学生回答,教师给予补充.)

二次备课

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.3.2探索三角形全等的条件

教学目标

知识与能力掌握三角形的“角边角”“角角边”条件。在探索三角形全等条件及其运用的过程中,能够进行有条理的思考并进行简单的推理。过程与方法经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程情感态度与价值观培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

三角形“角边角”“角角边”的全等条件。

教学难点

用三角形的“角边角”“角角边”条件进行有条理的思考并进行简单的推理。

教具准备

教学过程

二次备课

一、情境导入1.小明用板挡住了两位同学所画的两个三角形,你能画出这两个三角形吗?请同学仔细观察,并将画出的三角形剪下来与同伴进行交流。二、探究活动 1.做一做如果“两角及一边”条件中的边是两角所夹的边,比如三角形的两个内角分别是60°和80°,它们所夹的边为2cm,你能画出这个三角形吗?你画的三角形与同伴画的一定全等吗?2.

议一议如果“两角及一边”条件中的边是其中一角的对边,比如三角形两个内角分别是60°和45°,一条边长为3cm。你画的三角形与同伴画的一定全等吗?三、发现知识 同学交流,发现知识: 两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等,简写成“角边角”或“ASA”。 教师强调对应关系,如:有两角和一边分别相等的两个三角形一定全等吗?1、三角形全等的判定2两边及其夹角分别相等的两个三角形全等。简写成“角边角”或“ASA”2、三角形全等的判定3两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等。简写成“角角边”或“AAS”四、知识应用:导学案第二页巩固练习小结: 本节课你有哪些收获: 你还有哪些疑问

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.3.3探索三角形全等的条件

教学目标

知识与能力掌握三角形的“边角边”条件。在探索三角形全等条件及其运用的过程中,能够进行有条理的思考并进行简单的推理。过程与方法经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程情感态度与价值观培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

三角形“边角边”的全等条件。

教学难点

用三角形的“边角边”条件进行有条理的思考并进行简单的推理。

教具准备

一、复习回顾: (1).我们在前面学过______ _______ _______方法判定两个三角形全等。 (2).从三角形的判定方法知,判定两个三角形至少须_______个条件,其中必有 。二、情境引入,导入新课: (出示三角形模具)

有一块三角形模具碎成了两块,要去剪一块新的,如果你手头没有测量的仪器,带哪个去你能保证新剪的纸片形状、大小和原来的一样吗 要解决这个问题,我们就要继续学习“探索三角形全等的条件”。

提出问题:如果已知一个三角形的两边及一角,那么有几种可能的情况,每种情况下得到的三角形都全等吗? (学生经过讨论交流后回答:已知两边及一角的情况有两种分别是“两边及夹角”与“两边及其中一边的对角”。)探究新知:(1)让学生画一个三角形,使它满足两条边长分别为2.5

cm和3.5

cm,且它们的夹角为40°。画完后用剪刀剪下来,和其他同学剪的三角形比较,看看是否能够重合。 由实践操作可知:当两个三角形的两条边的长度确定,且它们所夹的角的度数也确定时,这个三角形的形状也就确定了。(2)让学生画一个三角形,使它满足两条边长分别为2.5

cm和3.5

cm,且其中一条边的对角是40°。画完后,用剪刀剪下来与其他同学进行比较,看是否能够重合。(3)满足条件的三角形出现了两种形状完全不同的三角形(如图)。

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125607680.bmp"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125607680.bmp"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125609294.gif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125609294.gif"

\

MERGEFORMATINET

结论:如果两个三角形两边和它们的_______对应相等,那么这两个三角形________。简记为“__________”或“____________”。几何语言:在△ABC与△DEF中 AB=DE(已知) ∠B=∠E(已知) BC=EF(已知) ∴△ABC≌△DEF(SAS) 当堂练习:随堂练习1、2小结:这节课你学到了什么?体会到了什么?还有什么疑问?

二次备课

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.4三角形的尺规作图

教学目标

1.在分别给出的两角夹边.两边夹角和三边的条件下,能够利用尺规作三角形.2.能结合三角形全等的条件与同伴交流作图过程和结果的合理性.

教学重点

根据题目的条件作三角形.

教学难点

探索作图过程.

教具准备

圆规、直尺.

准备活动:计算已知线段a,求作线段AB,使得AB=a.已知:∠求作:∠AOB,使∠AOB=∠

(3)

已知:M为∠AOB边上的一点,如图所示,过M作直线CD,使得CD//OA.

教学过程:内容一:(根据简单图形书写作法)如图,使用直尺作图,看图填空.

①

②

③

④过点____和_______作直线AB;连结线段___________;以点_______为端点,过点_______作射线___________;延长线段__________到_________,使得BC=2AB.如图,使用圆规作图,看图填空:在射线AM上__________线段________=___________.以点______为圆心,以线段______为半径作弧交_________于点___________.以点______为圆心,以任意长为半径作弧,分别交∠AOB两边,交_________于点___________,

交________于点__________.这部分内容是为让学生熟悉作法的语言表达而设的.教师应该让学生慢慢理解这种语言表达的意思.逐步学会自己口述表达自己的作图过程.内容二

:(作一个三角形与已知三角形全等)1.已知三角形的两边及其夹角,求作这个三角形.已知:线段a,c,∠α.求作:ΔABC,使得BC=

a,AB=c,∠ABC=∠α.

作法与过程:(1)作一条线段BC=a,(2)以B为顶点,BC为一边,作角∠DBC=∠a;(3)在射线BD上截取线段BA=c;(4)连接AC,ΔABC就是所求作的三角形.给出示范和作法,让学生模仿,教师可以在黑板上做一次示范,让学生跟着一起操作,并在画完图后,让学生再自己操作一遍.而在下面的作图中,就让学生小组内讨论.交流,通过集体的力量完成,教师再给以一定的指导.2.已知三角形的两角及其夹边,求作这个三角形.已知:线段∠α,∠β,线段c

.求作:ΔABC,使得∠A=∠α,∠B=∠β,AB=c.

作法:(1)作____________=∠α;在射线______上截取线段_________=c;以______为顶点,以_________为一边,作∠______=∠β,________交_______于点_______.ΔABC就是所求作的三角形.先让学生独立思考,探索作图的过程,对可以自己作出图形的学生,要求他们在小组内交流,用自己的语言表述作图过程.教师要注意提醒学生在作图过程中,是以哪个点为圆心,什么长度为半径作图.课堂练习:已知三角形的三边,求作这个三角形.已知:线段a,b,c.求作:ΔABC,使得AB=c,AC=b,BC=a.

在完成三个作图后,要鼓励学生比较各自所作的三角形,利用重合等直观的方法观察所作的三角形是否全等.在此机会上,引导学生利用已经获得的三角形全等的条件来说明大家所作的三角形一定是全等的,即说明作法的合理性.

课后小结:能根据题目给出的条件作出三角形.能口述作图过程.

课后作业:课后作业.教学后记:本节课的内容比较多,学生对作图的步骤有混淆的情况发生,学生对于自己探索“已知三角形三边作三角形”的作图过程存在一定的难度.用自己的语言表达作图过程也是不大理想.有待练习巩固.

二次备课

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.5利用三角形全等测距离

教学目标

1.能利用三角形的全等解决实际问题,体会数学于实际生活的联系;2.能在解决问题的过程中进行有条理的思考和表达.

教学重点

能利用三角形的全等解决实际问题.

教学难点

能在解决问题的过程中进行有条理的思考和表达.

教具准备

练习卷,投影仪.

教学过程:准备活动:1.三边对应相等的两个三角形全等,简写为

或

.2.两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等,简写成

或

.3.两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等,简写成

或

.

4.两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等,简写成

或

.5.全等三角形的性质:两三角形全等,对应边

,对应角

.6.如图;△ADC≌△CBA,那么,7.如图;△ABD≌△ACE,那么,探索练习:如图:A.B两点分别位于一个池塘的两端,小明想用绳子测量A,B间的距离,但绳子不够长.他叔叔帮他出了一个这样的主意:先在地上取一个可以直接到达A点和B点的点C,连接AC并延长到E,使CD=AC;连接BC并延长到E,使CE=CB;连接DE并测量出它的长度;DE=AB吗?请说明理由.如果DE的长度是8m,则AB的长度是多少?课堂练习:如图,山脚下有A.B两点,要测出A.B两点的距离.(1)在地上取一个可以直接到达A.B点的点O,连接AO并延长到C,使AO=CO,你能完成下面的图形?说明你是如何求AB的距离.2.如图,要量河两岸相对两点A.B的距离,可以在AB的垂线BF上取两点C.D,使CD=BC,再定出BF的垂线DF,使A.C.E在一条直线上,这时测得DE的长就是AB的长,试说明理由.3.如图,A,B两点分别位于一个池塘的两端,完成下图并求出A.B的距离拓展提高:1.在一座楼相邻两面墙的外部有两点A.C,如图所示,请设计方案测量A.C两点间的距离.2.如图,一池塘的边缘有A.B两点,试设计两种方案测量A.B两点间的距离课后小结:能利用三角形的全等解决实际问题,能在解决问题的过程中进行有条理的思考和表达.课后作业:课后习题.教学后记:大部分学生能利用三角形的全等解决实际问题,但对解决问题的过程中进行有条理的思考和表达较薄弱.

二次备课

板书设计

教学反思

第二章

轴对称

课

题

2.1轴对称现象

周

次

课

型

新授

主备人

教学目标

1.了解轴对称图形和两个图形成轴对称的概念.2.能识别简单的轴对称图形及其对称轴(直线),能找出成轴对称的两个图形的对称点.

3.了解轴对称图形与两个图形关于某直线对称的区别和联系.

教学重点

轴对称图形和两个图形成轴对称的概念.

教学难点

轴对称图形与两个图形关于某直线对称的区别和联系.

教具准备

ppt

导

学

过

程

二次备课

1.阅读教材P40“做一做”之前的内容,完成下列问题:

(1)如果一个_________沿一条_____折叠后,直线两旁的部分能够_________,那么这个图形叫做轴对称图形,这条_____叫做对称轴.(2)完成议一议后归纳:有些轴对称图形的对称轴只有__条,但有的轴对称图形的对称轴却不止一条,有的轴对称图形的对称轴甚至有_____条.

对称轴通常画成____线,是_____线.2.阅读教材P40“做一做”,让学生自主创作,呈现自己对生活的美意.3.

阅读教材P41“议一议”,完成下列问题(1)如果___个平面图形沿一条直线对折后能够_____

___,那么称这两个图形成轴对称,这条直线叫做这两个图形的________.折叠后重合的点是对应点,叫做对称点.

(2)(3)举出生活中成轴对称的实例.

【自学检测】1.下面这些图形是轴对称图形吗?如果是,有几条对称轴?并作出其对称轴..

2.填空:(1)成轴对称的两个图形全等吗 (

)(2)如果把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形,那么这两个图形全等吗 (

)这两个图形对称吗 (

)3.完成教材P41随堂练习.4.归纳轴对称图形和两个图形成轴对称的联系与区别.轴对称图形两个图形成轴对称区别____个图形____个图形联系1.沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够________.2.都有________.3.如果把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形,那么这两个图形关于对称轴_______;如果把两个成轴对称的图形看成一个图形,那么这个图形就是____________.【巩固训练】

1.

国旗是国家的一个象征,观察下面的国旗,哪些是轴对称图形?试找出它们的对称轴.2.

已知图中的两个三角形关于直线m对称,请说出下列点的对称点:

A的对称点是_____.B的对称点是_____.

C的对称点是_____

.

3.

把一圆形纸片两次对折后,得到右图,然后沿虚线剪开,得到两部分,其中一部分展开后的平面图形是(

)

4.

已知以下四个汽车标志图案:其中是轴对称图形的图案是

(只需填入图案代号)【拓展延伸】1.判断:哪一面镜子里是他的像?2.

3.

动手制作一轴对称标志(省运会).

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

2.2探索轴对称的性质

教学目标

1.

探索轴对称的基本性质2.

理解对应点所连的线段被对称轴垂直平分、对应线段相等、对应角相等的性质。

教学重点

轴对称的基本性质

教学难点

线段被对称轴垂直平分、对应线段相等、对应角相等的性质。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

【问题导学】问题1:两个图形成轴对称有哪些性质

请阅读课本P43页1.如图(1),将一张矩形纸对折,然后用笔尖扎出“14”这个数学,将纸打开后铺平.(1)在上图中,两个“14”有什么关系?

(2)在上面扎字的过程中,点E与点

重合,点F与点

重合

(互相重合的点叫对应点)设折痕所在直线为,连接点E和点的线段与直线

有什么关系?

连接点F和点的线段与直线有什么关系?

(3)线段AB与线段有什么关系?

;线段CD与线段呢?

.理由是

(4)与有什么关系?

与呢?

;理由是

问题2:轴对称图形有哪些性质

请阅读课本P1182.如图(2)的轴对称图形,回答下列问题:(1)请在图中画出它的对称轴;(2)连接点和点,线段与对称轴有什么关系?

.

连接点和,线段与对称轴有什么关系?

理由是:

(3)线段AD与线段有什么关系?

;线段BC与线段呢?

.

理由是:

.(4)与有什么关系?

;与呢?

;理由是:

.相关名词:在图(2)中,沿对称轴对折后,点与点重合,称点关于对称轴的

是点.类似地,线段AD关于对称轴的

是线段;关于对称轴的

是.6、归纳总结:由第1题、第2题可以得出:在轴对称图形或两个成轴对称图形中,

①

;②

;③

【自学检测】7、课本P44做一做:图(3)是一个图案的一半,其中的虚线是

这个图案的对称轴,画出这个图案的另一半8、如图(4)是轴对称图形,则相等的线段有

,相等的角是

9.轴对称图形沿对称轴对折后,对称轴两旁的部分(

)A.完全重合

B.不完全重合

C.两者都有10.

如图(5),△ABC与△A′B′C′关于直线对称,

则∠B的度数为

。【巩固训练】1.填空;(1)在轴对称图形中对应点所连的线段被对称轴_______。(2)对应线段_______,对应角_______。(3)轴对称图形变换的特征是不改变图形的_______和_______,只改变图形的_______。(4)成轴对称的两个图形,它们的对应线段或其延长线相交,交点在_______上。2.已知Rt△ABC中,斜边AB=2BC,以直线AC为对称轴,点B的对称点是B′,如图所示,则与线段BC相等的线段是______,与线段AB相等的线段是_______和_______.与∠B相等的角是_______和_______,因此,∠B=________.3.如图,牧童在A处放牛,其家在B处。A、B到河岸的距离分别为AC、BD,且AC=BD,已知A到河岸CD的中点的距离为500m。牧童从A处把牛牵到河边饮水后再回家,试问在何处饮水,所走的路程最短?在图中作出该处并说出理由。最短路程是多少m?变式练习

如图,在金水河的同一侧居住两个村庄A、B,要从河边同一点修两条水渠到A、B两村浇灌蔬菜,问抽水站应修在金水河MN何处两条水渠最短?4.如图,矩形ABCD沿AE折叠,使点D落在BC边上的点F处,如果∠BAF=60°,那么∠DAE=_________.

变式练习

如图,把一张长方形纸片ABCD沿BD对折,使C点落在E处,BE与AD交于点O,写出一组相等的线段________(不含AB=CD,AD=BC)。【拓展延伸】5.如图,∠AOB内一点P,分别画出P关于OA、OB的对称点P1、P2,连接P1P2交OA于M,

交OB于N,若P1P2=5cm,则△PMN的周长为多少?回顾小结:对应点所连的线段被对称轴

、

、

.

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

2.3简单的轴对称图形

教学目标

知识与能力掌握在直角三角形中30度角所对的直角边等于斜边的一半过程与方法探索并了解直角三角形中30度角所对的直角边等于斜边的一半情感态度与价值观经历探索简单图形轴对称性的过程,进一步体会轴对称的特征,发展空间观念

教学重点

直角三角形中30°的角所对的直角边是斜边的一半

教学难点

直角三角形中30°的角所对的直角边是斜边的一半的应用

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、复习回顾:1、等腰三角形的性质2、等边三角形的性质二、自主学习预习课本53了解直角三角形的性质三.合作探究:

1、探索:直角三角形的性质将两个含有30度角的三角尺放在一起所拼成的三角形是什么三角形?借助这个图形找到30°角所对直角边与斜边之间的关系引导学生将两个含30o

角的全等三角尺放在一起,让两个30o

角合在一起成60o

角,探究30o

所对的直角边与斜边的关系。学生经过拼凑、观察、思考,探究出“直角三角形中30o

角所对的直角边等于斜边的一半”结论结论:在直角三角形中30度角所对的直角边等于斜边的一半的性质2、几何语言:在Rt△ABC中,∵∠B=300,

∴

四、学以致用练习:1、已知在△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,CD⊥AB,

且AB=8,则BC=

,∠DCB=

,BD=

,AD=

.2、已知在△ABC中,∠BAC=90°,∠C=30°,

AD⊥BC,

DE⊥AB,

且BE=1,则BC=

3、将长方形纸片ABCD按图示折叠,且已知AE=1,∠DCB=4、如图所示,∠AOP=∠BOP=15°,PC∥OA,PD⊥OA,若PC=4.

求PD的长五、小结与反馈:本节课你收获了什么?

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

2.4.利用轴对称进行设计

教学目标

知识与能力理解轴对称及其性质,发展空间观念;过程与方法在制作剪纸和镶边的过程中,进一步理解轴对称及其性质情感态度与价值观欣赏中国民间剪纸艺术、镶边中的一些图案,体验轴对称在现实生活中的广泛应用和丰富的文化价值。

教学重点

在剪纸的过程中理解轴对称及其性质

教学难点

体验轴对称在现实生活中的丰富应用和文化价值

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、复习回顾:轴对称的性质二、自主学习预习课本55-56理解轴对称及其性质,发展空间观念三.合作探究:

取一张长30厘米、宽6厘米的纸条,将它每3厘米一段,一反一正像“手风琴”那样折叠起来,并在折叠好的纸上画出字母E。用小刀把画出的字母E挖去,拉开“手风琴”,你就可以得到一条以字母E为图案的花边。(1)在你所得的花边中,相邻两个图案有什么关系?相间的两个图案又有什么关系?说说你的理由。(2)如果以相邻两个图案为一组,每个图案之间有什么关系?三个图案为一组呢?为什么?(3)在上面的活动中,如果先把纸条纵向对折,再折成“手风琴”,然后继续上面的步骤,此时会得到怎样的花边?它是轴对称图形吗?先猜一猜?再做一做。

四、学以致用练习:请你将一张长方形的纸片对折,并在上面画出以下图形,然后将其轮廓剪下来展开,看看它是什么图形?你能仿此方法剪出一个蜻蜓或其他的图案吗?五、小结与反馈:本节课你收获了什么?

板书设计

教学反思

第三章

勾股定理

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

3.1探索勾股定理

教学目标

1、知识与技能目标让学生体验勾股定理的探索过程并理解勾股定理反映的直角三角形的三边之间的数量关系,会初步运用勾股定理进行简单的计算和实际运用2、过程与方法目标在探索勾股定理的过程中,让学生经历“观察——猜想——归纳——验证”的数学过程,并体会数形结合和从特殊到一般的数学思想方法。3、情感态度与价值观目标在探索勾股定理的过程中,培养学生的合作交流意识和探索精神。利用中国古代勾股方面的教育资源介绍,体现数学的文化价值。

教学重点

勾股定理的验证与简单运用

教学难点

勾股定理的验证

教具准备

导

学

过

程

二次备课

(一):创设情境,引入新课上课开始,先和同学们交流一个实际问题;如图所示,一棵大树在一次强烈台风中于离地面10米处折断倒下,树顶落在离树根24米处.

大树在折断之前高多少要想解决这个问题,就需要学习勾股定理。引出课题交代目标。(二):猜测结论,获取新知1.探究活动一:(1)课件显示如下地板砖示意图,让学生初步观察:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EC/CgAAjFPSRMqAK1tvAAAX9KQ3Eps013.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EC/CgAAjFPSRMqAK1tvAAAX9KQ3Eps013.jpg"

\

MERGEFORMATINET

(2)引导学生从面积角度观察图形:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/ED/CgAAiVPSRdyATT4TAAAq3FAvCCQ124.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/ED/CgAAiVPSRdyATT4TAAAq3FAvCCQ124.jpg"

\

MERGEFORMATINET

问:你能发现各图中三个正方形的面积之间有何关系吗?学生通过观察,归纳发现:结论1

以等腰直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.意图:从观察实际生活中常见的地板砖入手,让学生感受到数学就在我们身边.通过对特殊情形的探究得到结论1,为探究活动二作铺垫.2.探究活动二:由结论1我们自然产生联想:一般的直角三角形是否也具有该性质呢?(1)观察下面两幅图:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EE/CgAAiVPSRh6AQEQmAABFVQcqbs4136.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EE/CgAAiVPSRh6AQEQmAABFVQcqbs4136.jpg"

\

MERGEFORMATINET

(3)你是怎样得到正方形C的面积的?与同伴交流.(学生可能会做出多种方法,教师应给予充分肯定.)

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EF/CgAAilPSR1CAK8G9AAA6BUAAnD0774.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EF/CgAAilPSR1CAK8G9AAA6BUAAnD0774.jpg"

\

MERGEFORMATINET

4)分析填表的数据,你发现了什么?学生通过分析数据,归纳出:结论2

以直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.意图:探究活动二意在让学生通过观察、计算、探讨、归纳进一步发现一般直角三角形的性质.由于正方形C的面积计算是一个难点,为此设计了一个交流环节.议一议:(1)你能用直角三角形的边长a、b、c来表示上图中正方形的面积吗?(2)你能发现直角三角形三边长度之间存在什么关系吗?(3)分别以5厘米、12厘米为直角边作出一个直角三角形,并测量斜边的长度.2中发现的规律对这个三角形仍然成立吗?第三环节:归纳验证,完善新知;用几何画板验证任意一个直角三角形三边的数量关系并验证斜三角形的情形。在此基础上让学生尝试归纳:直角三角形三边的数量关系得到:勾股定理(gou-gu

theorem):如果直角三角形两直角边长分别为a、b,斜边长为c,那么

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

即直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.数学小史:勾股定理是我国最早发现的,中国古代把直角三角形中较短的直角边称为勾,较长的直角边称为股,斜边称为弦,“勾股定理”因此而得名.(在西方称为毕达哥拉斯定理)意图:议一议意在让学生在结论2的基础上,进一步发现直角三角形三边关系,得到勾股定理.第四环节:解决问题,应用新知;练习:1、基础巩固练习:(口答)求下列图形中未知正方形的面积或未知边的长度:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAiVPSSU-ALekHAAAQAT79_DY382.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAiVPSSU-ALekHAAAQAT79_DY382.jpg"

\

MERGEFORMATINET

2、直角三角形中,一条边长为3,另一条边长为4,则第三边长的平方是多少?解决开始上课时的问题:例

如图所示,一棵大树在一次强烈台风中于离地面10m处折断倒下,树顶落在离树根24m处.

大树在折断之前高多少?(教师板演解题过程)练习:2、生活中的应用1:小明妈妈买了一部29英寸(74厘米)的电视机.

小明量了电视机的屏幕后,发现屏幕只有58厘米长和46厘米宽,他觉得一定是售货员搞错了.你同意他的想法吗?你能解释这是为什么吗?应用2:有两棵树,一棵高10米,另一棵高4米,两树相距8米,一只小鸟从一棵树的树梢飞到另一棵树的树梢,问小鸟至少要飞行多少米?意图:练习第1题是勾股定理的直接运用,练习第2题是勾股定理的实际生活运用,意在巩固基础知识.第五环节:课堂小结,巩固新知.教师提问:这一节课你有哪些收获?在学生自由发言的基础上,师生共同总结:1.知识:勾股定理:如果直角三角形两直角边长分别为a、b,斜边长为c,那么

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

.2.方法:观察—探索—猜想—验证—归纳—应用;

3.思想:①

特殊—一般—特殊; ②

数形结合思想.意图:鼓励学生积极大胆发言,可增进师生、生生之间的交流、互动.第六环节:布置作业,拓展新知作业:1.教科书习题及配套练习册的习题;2.搜集勾股定理的有关资料;意图:作业1是为了巩固基础知识而设计;作业2是为了扩展学生的知识面而设计。

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

3.2一定是直角三角形吗

教学目标

知识与技能:掌握直角三角形的判别条件,并能进行简单应用;

教学思考:进一步发展数感,增加对勾股数的直观体验,培养从实际问题抽象出数学问题的能力,建立数学模型.解决问题:会通过边长判断一个三角形是否是直角三角形,并会辨析哪些问题应用哪个结论.情感态度与价值观.敢于面对数学学习中的困难,并有独立克服困难和运用知识解决问题的成功经验,进一步体会数学的应用价值,发展运用数学的信心和能力,初步形成积极参与数学活动的意识.

教学重点

探索并掌握直角三角形的判别条件.

教学难点

运用直角三角形判别条件解题.

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、创设情境,激发学生兴趣、导入课题展示一根用13个等距的结把它分成等长的12

段的绳子,请三个同学上台,按老师的要求操作.甲:同时握住绳子的第一个结和第十三个结.乙:握住第四个结.

丙:握住第八个结.拉紧绳子,让一个同学用量角器,测出这三角形其中的最大角.问:发现这个角是多少?(直角.)展示投影

1.

教师道白:古埃及人曾经用过这种方法得到直角,这个三角形三边长分别为多少?(

3、4、5

)

,这三边满足了哪些条件?

(

),是不是只有三边长为3、4、

5的三角形才可以成为直角三角形呢?现在请同学们做一做.二、做一做下面的三组数分别是一个三角形的三边a、b、c.5,12,13;7,24,25;8,15,17.1.这三组数都满足吗?同学们在运算、交流形成共识后,教师要学生完成.2.分别用每组数为三边作三角形,用量角器量一量,它们都是直角三角形吗?同学们在在形成共识后板书:如果三角形的三边长a、b、c满足

,那么这个三角形是直角三角形.满足的三个正整数,称为勾股数.大家可以想这样的勾股数是很多的.今后我们可以利用“三角形三边a、b、c满足时,三角形为直角形”来判断三角形的形状,同时也是用来判定两条直线是否垂直的方法.三、讲解例题例

一个零件的形状如图,按规定这个零件中∠A

与∠DBC都应为直角,工人师傅量得零件各边尺寸:AD

=

4,AB

=

3,

BD=5,DC

=

13

,

BC=12,这个零件符合要求吗?分析:要检验这个零件是否符合要求,只要判断△ADB和△DBC

是否为直角三角形,这样直角三角形的判别方法就可派上用场了.解:在△ABD中,.所以△ABD为直角三角形,∠A

=90°.在△BDC中,

所以△BDC是直角三角形,∠DBC

=90°.因此这个零件符合要求.课堂练习:⒈

下列几组数能否作为直角三角形的三边长?说说你的理由.⑴9,12,15;

⑵15,36,39;⑶12,35,36;

⑷12,18,22.⒉

已知 ABC中,BC=41,

AC=40,

AB=9,

则此三角形为_______三角形,

______是最大角.⒊

四边形ABCD中,已知AB=3,BC=4,CD=12,DA=13,且∠ABC=900,求这个四边形的面积.课后小结:直角三角形判定定理:如果三角形的三边长a,b,c.

1.满足a2

+b2=c2

,那么这个三角形是直角三角形.2.满足a2

+b2=c2的三个正整数,称为勾股数.勾股数扩大相同倍数后,仍为勾股数.课后作业:

课后习题.教学反思:这是勾股定理的逆应用.大部分的同学只要能正确掌握勾股定理的话,都不难理解.当然勾股定理的理解掌握是关键.

板书设计

教学反思

周

次

课

型

复习课

主备人

课

题

3.3勾股定理的应用举例

教学目标

知识与技能目标:将实际问题抽象成数学问题,利用数学中的建模思想构造直角三角形,会用勾股定理解决实际问题;已知直角三角形一条边的长和另外两条边的关系,能用勾股定理列出方程。能力与情感目标:培养学生的观察能力、动手能力自学能力、计算能力、逻辑思维能力;通过运用勾股定理知识解决具体问题,提高分析能力和观察能力。数学思考:在利用勾股定理解决实际问题的过程中,体验数学学习的实用性.经历将实际问题抽象成数学问题的过程,在操作、观察、分析过程中培养学生主动探究的习惯。

教学重点

勾股定理的应用。

教学难点

将实际问题转化为数学问题。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、巧设问题,引入课题:

“大家喜欢旅游吗?”与学生的对话激发学生对勾股定理的应用探知的需求!本节课带领学生到烟台的一座小城去游玩,由第一站护城河引出芦苇题,第二站到博物馆引出旗杆练习题,第三站到美食一条街引出汽车过单行道拱门的题。小热身砸金蛋游戏环节复习常见的勾股数:10以内数字打头的勾股数你知道有谁吗?夯实基础,为应用题的计算快捷提供依据。二、新知学习:1、第一站:

河边上有一个水池,水面是一个边长为10尺的正方形,在水池正中央有一根新生的芦苇,它高出水面1尺.如果把这根芦苇拉向岸边,它的顶端恰好到达岸边的水面,请问这个水池的深度和这根芦苇的长度各是多少 解:设水池的水深AC为x尺,则这根芦苇长为AD=AB=(x+1)尺,在直角三角形ABC中,BC=5尺.由勾股定理得:BC2+AC2=AB2.即

52+

x2=(x+1)2.25+x2=

x2+2x+1.2x=24.∴

x=12,x+1=13.答:水池的水深12尺,这根芦苇长13尺.2、第二站:

(学生自做,计时5分钟竞赛)

你想知道博物馆旗杆的高度,而又不能把旗杆放倒测量,当地工作人员发现旗杆顶端的绳子垂到地面还多2米,当他们把绳子下端拉开8米后,绳子刚好斜着拉直下端接触地面,你能算算旗杆的高度吗 3、第三站:

美食街是个单行车道,你乘坐的车要通过一个拱门,此拱门的截面是一个半径为3.9m的半圆形,你乘坐的车高3.5m、宽3m,你能顺利通过该拱门吗?(本环节是教学重点:1、我通过演示拱门和汽车模型进行分析,通过演示,让学生明白汽车过拱门单行道走中间。2、学生会根据立体图形画出几何图形,进行合理探究。)利用三种方法进行探究,方法一、先引导学生通过已知汽车宽度、半径、求出能通过的汽车的最大高度,与已知高度进行比较进行决策;方法二、利用已知高、宽求能通过的最小拱门的半径,再与已知半径进行比较进行决策(这是课本的方法);方法三、利用已知高、半径求能通过的汽车的最大宽度,与已知宽度进行比较进行决策(学生自己总结此方法)。本环节主要探究第一种,其他两种孩子自然就很容易想到。三、巩固练习,反馈矫正

---------我就是最棒的!当堂小测验(

为选作题)1.一根旗杆在离地面6米处折裂,旗杆顶部落在离旗杆底部8米处.旗杆原来有(

)米

(A类)2.一根16米高的旗杆在某处折裂,旗杆顶部落在离旗杆底部8米处.求断裂处距离地面的高度

(B类)

3.老师想用一条36cm长的绳子围成一个直角三角形,期中一条边长度为12cm,求另外两边的长度?四、感悟与反思(学生来结本节课的内容即学有所得)通过这节课的学习活动你有哪些收获?师生相互交流总结:1.解决实际问题的方法是建立数学模型求解.五、

布置异步作业1、(A)基础达标:(1)在一棵树的10米高的D处有两只猴子,其中一只猴子爬下树走到离树20米的池塘A处,另一只爬到树顶后直接跃向池塘A处,如果两只猴子所经过的直线距离相等,试问这棵树有多高 (2)一大楼发生火灾,消防车立即赶到距大楼9米处,升起云梯到失火的窗口,已知云梯长15米,云梯底部距地面2.2米,则发生火灾的窗口距地面有多少米 2、(B)拓展延伸:自编一道与勾股定理有关的应用题向与你水平相当的同学发出挑战。六、教学设计反思本节从生动有趣的问题情景出发,通过学生自主探究,运用勾股定理及其逆定理解决简单的实际问题,既巩固了基本知识点,又在将实际问题抽象成几何图形过程中,学会观察,提高分析能力,渗透数学建摸思想.在设计中,我注重以下两点:

1.要创造性的利用好教材提供的素材教材是“汽车过隧道”,我将它改为“汽车如何过拱门”,是一个生动有趣的问题,让学生充满了探究的欲望,对发展学生的空间观念很有好处.

2.合理使用教材提供的练习本节课通过“第二站”和“第三站”把教材中的练习与例题重组,使练习有梯度,既巩固了基本知识点,又训练了学生的应用能力.

3.突破重点、突破难点的策略在教学过程中教师应通过情景创设,激发兴趣,鼓励引导学生经历探索过程,得出结论,从而发展学生的数学应用能力,提高学生解决实际问题的能力.

4.分层教学根据本班学生实际情况可在教学过程中选择:当堂测试和异步作业都分出A、B组,差异教学渗透每一个环节!

5.评价方式根据新课标的评价理念,在教学过程中应关注学生的参与程度,关注活动中所反映出的思维水平,关注对实际问题的理解水平,关注学生对基本知识的掌握情况和应用勾股定理及逆定理解决实际问题的意识和能力.在教学过程中尊重学生的个体差异,对于学生的回答教师应给予恰当的评价与鼓励,并帮助学生树立学习数学的自信,充分发挥教育的价值.因此我设立了男孩女孩pk台,事实鼓励评价。

板书设计

教学反思

第四章

实数

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

4.1无理数

教学目标

1.知识与技能: 了解无理数产生的实际背景和引入的必要性;会判断一个数是有理数还是无理数.2.过程与方法: 让学生亲自动手做拼图活动,培养学生动手能力和合作精神,发展学生的抽象概括能力,在活动中进一步发展学生独立思考合作交流的意识和能力.3.情感、态度与价值观: 引导学生充分进行探索,交流与讨论等教学活动,培养他们的合作与钻研精神.

教学重点

1、通过拼图活动让学生感受无理数产生的实际背景和引入的必要性.2判断一个数是不是有理数

教学难点

探究一个数是不是有理数

教具准备

导

学

过

程

二次备课

多媒体向学生播放一个视频回顾以前学过的数,然后介绍毕达哥拉斯及其学派.

提出

“毕达哥拉斯的一个学生却有了一个意外

的发现,

因而站出来反对毕达哥拉斯的这一主张,究竟谁对谁错呢?”1.发现新数【折纸游戏】让学生用准备好的一个边长为2的正方形纸片,通过折叠设法得到一个小的正方形,小正方形的面积是多少?

教师在整个过程中巡回指导,帮助学生正确的分工合作,对有困难的小组及时点拨.2.提出问题:设小正方形的边长为a,

a满足什么条件? a可能是整数吗?a可能是分数吗?

教师给学生一定的时间讨论合作,在活动中观察学生是否乐意与他人合作交流,是否主动探究,并且给于及时的肯定和鼓励。得出结论:a既不是整数,也不是分数1、举例而生活还有类似的例子吗?2、为了加固一个高2米、宽1米的大门,需要在对角线位置加固一条木板,设木板长为a米,a的值可能是整数吗 a的值可能是分数吗?3、2.如下图B,C是一个生活小区的两个路口,BC长为2千米,A处是一个花园,从A到B,C两路口的距离都是2千米,现要从花园到生活小区修一条最短的路,这条路的长可能是整数吗?可能是分数吗?说明理由.4、上图是由16个边长是1的小正方形拼成,任意连接小正方形的若干个顶点,得到一些线段.试分别找出长度是有理数的线段和长度不是有理数的线段.你还能找到其他长度不是有理数的线段吗?分享收获或感悟?

板书设计

教学反思

第五章

位置与坐标

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

5.1位置与坐标

教学目标

1.能在具体的情境中,探索确定位置的方法,说出某一物体的位置。

2.能在方格纸上用“数对”确定位置

教学重点

能在具体的情境中,探索确定位置的方法,说出某一物体的位置。

教学难点

能在方格纸上用“数对”表示位置

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、开门见山,揭示课题

同学们,在我们的身边有很多的数学问题,今天就来讨论一下我们身边的数学问题。(确定位置)

二、层层深入,直奔主题

3.说一说:说说自己的座位。

4.总结引导:引出“数对”表示方法。

举例说明:××同学的位置是第三组第二个可以简单的表示为(3,2)

说一说:3,2分别表示什么?

说一说:自己的位置如何用简单的方法表示?

引导学生小结“数对”的表示方法。

5.确定位置:引导学生根据数对确定位置。

三、及时练习,巩固新知

1.填空:(课本63页)

观察情境图后完成填空。

2.看地图,说位置(课本65页第1题)

3.了解感知

展示地球仪:在地球仪上有横线和竖线,连接两极点的竖线叫经线,垂直于经线的横线圈为纬线。根据经纬线可以确定地球上任何一点的正确位置,如北京在北纬40o,东经116o。

6.课后作业:65页第2题剪下附页2,摆出游

乐场的平面图。并回答图下问题。

四、评价

这节课你有什么收获?对自己课中的表现做一个评价。

教学内容:数学游戏

教学目标:通过学生喜爱的游戏,巩固对“数对”的认识。

教学重点:通过学生喜爱的游戏,巩固对“数对”的认识。

教学难点:在想象与推理中巩固对“数对”的认识。

教学过程:

一、创设情境,激发兴趣

同学们,这节课我们来做几个数学游戏。

二、连棋子游戏

游戏规则:两人互玩,准备两种颜色的棋子和两颗

骰子,一张方格纸做的坐标图。第一个小朋友先投投两次骰子。假如第一次是2,第二次是4,就将自己的棋子放入(2,4)位置上。第二个小朋友接着同样操作,按所掷的点数放棋子。如果位置已经被其他棋子占了,可以重新再掷。每放对一个棋子,可以得1分。如果你将两个棋子连在一起,就得两分。谁先得8分 ,谁就赢了。

三、寻找秘密点游戏

游戏规则:两人互玩。第一个小朋友在心里先想好一个秘密点的位置,并记录下来。第二个小朋友开始猜秘密点的位置,猜的不正确可以提醒相差的格数。

三次以内(包括三次)猜中的即位赢者,反之则为输者。

四、总结评价

做玩游戏,你有什么感受?

确定位置(二)

教学目标:

1、通过具体的活动,认识方向与距离对确定位置的作用。

2、能根据方向(任意方向)和距离确定物体的位置。

3。能描述简单的路线图

教学重点:通过具体的活动,认识方向与距离对确定位置的作用。

教学难点:能根据方向(任意方向)和距离确定物体的位置。

教学过程:

一、创设情境,激发兴趣

同学们知道勘探考察吗?这节课我们将随森林考察队去大鸣山考察。

二、动手时践、探索新知(多媒体出示情境图)

1.提出问题、组织讨论

(1)你有什么方法确定大鸣山在大本营的什么方向?

(2)量一量,说一说小青山在大本营的什么方向。

2.测量填空,确定位置

(见课本64页第2题)活动要求:引导学生仔细观察坐标图后填写空格。

三、及时练习、巩固新知

1.引导学生体会两物体的方向是相对的。

体验思考:小芳看小丽在北偏东50o的方向上,小丽看小芳在什么方向上?

观察坐标图、确定位置(课本64页得2题) 引导学生观察坐标图根据方向和距离确定物体的位置。

四、总结评价

这节课你有什么收获?心情如何?

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

5.2平面直角坐标系

教学目标

知识与技能:认识并会画平面直角坐标系,能由点的位置写出其坐标;在给定的直角坐标系中能根据坐标描出点,了解点与坐标的一一对应关系。过程与方法:1.在找点的坐标和通过坐标找点的过程中,发展学生的自学、思考能力。2.通过“合作交流”等数学活动,培养起合作交流意识与探究精神。情感态度与价值观:通过同学之间的交流与游戏,激发学生学习数学的兴趣;通过相同的点在不同的坐标系中有不同的坐标的认识,让学生懂得事物是相对的,是变化的辩证唯物主义观。

教学重点

平面直角坐标系概念。

教学难点

在平面直角坐标系中根据点的位置写出点的坐标,由坐标描出点。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、创设情境,导入新课:1.出示图片,学生欣赏风景。2.向学生提出问题:如何确定小鸟在直线上的位置?3.引导学生明确数轴上点的坐标概念。4.提问:如何确定平面上点的位置?5.引出课题:7.1.2平面直角坐标系。 二、探索新知,解决问题 活动一:学生阅读笛卡尔的简介,了解平面直角坐标系的由来及意义,增强其学习的目的性。 活动二:明确概念1. 学生自学课本66页倒数第二段。2. 出示检测题: 3.引出平面直角坐标系、横轴、纵轴、原点、象限的概念。 4.学生动手画平面直角坐标系。 5.展示学生作品,强调画平面直角坐标系的注意事项: ①互相垂直②标明正方向③原点重合 活动三:表示平面内点的坐标。1. 学生自学课本66页最后一段。2. 学生以A点为例回答如何找点的坐标。 3. 以B、C、D、E、F、G、H为例,同为之间互相说一说。 4.教师在学生中间适当点拨。 5.师生一起总结找点坐标的方法:过一点作x轴的垂线,垂足在x轴上对应的数就是点A的横坐标;作y轴的垂线,垂足在y轴上对应的数就是点A的纵坐标。两数组成有序数对就是点A的坐标。写坐标时要加括号,括号内先横后纵,中间用逗号隔开。6.观察各象限内点的坐标特点,学生之间交流讨论并完成下表:根据点所在的位置,用“+“,”-”,或“0“填下表。点的位置横坐标符号纵坐标符号在第一象限++在第二象限 在第三象限 在第四象限 在x轴上在正半轴上 在负半轴上 在y轴上在正半轴上 在负半轴上 原点 活动四:知道坐标描点。 1.问题:给你点A的坐标(3,-2)你会在平面直角坐标系中找出相应的点吗?2.学生讨论回答:先找到表示横坐标与纵坐标的点,然后过这两点分别作x轴与y轴的垂线,垂线的交点就是该坐标对应的点。3.学生在坐标纸上练习,教师巡视。 活动五:游戏 1.通过游戏让学生感知数学的乐趣,体验在平面直角坐标系中,知道点找坐标和知道坐标找点的过程。2.建立不同的坐标系,让学生感知同一个同学会有不同的坐标。 三、课堂总结。 通过今天的学习,你有什么收获 1、平面直角坐标系的有关概念;2、怎样画平面直角坐标系;3、由点写出坐标,由坐标找出点;4、平面直角坐标系中坐标轴和各个象限上的点的坐标的特征。5、数形结合思想与辨证观。 四、达标测试1.考察学生的课堂掌握情况,让下节的教学有的放矢。2.结合本节课所学的知识让学生学以致用。 五、体会数学中的人生哲理:生活中往往会存在一些看似不可能被解决的问题,当你遇到时不应该选择逃避,也许你多思考一段时间,困难就会迎刃而解。 六、作业:课本68页练习题1、2题。 教学反思:

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

5.3轴对称与坐标变化

教学目标

1.经历图形坐标变化与图形的平移,轴对称,伸长,压缩之间的关系的探索过程,发展学生的形象思维能力和数形结合意识。 2.能将图形坐标的变化与图形形状的变化之间的关系巧妙的结合在一起。 3.在探究的过程中培养学生独立思考的习惯,在交流的过程中学会向别人清晰地表达自己的思维和想法,在解决问题的过程中让学生深刻感受到“数学是有用的”.

教学重点

经历图形坐标变化与图形轴对称之间的探索过程,明确图形坐标变化与图形轴对称之间的关系。

教学难点

由坐标的变化探索新旧图形之间的变化探索过程,发展形象思维能力和数形结合的思想。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、创设情境,导入新课活动内容:回答下列问题.『师』:在前几节课中我们学面直角坐标系的有关知识,会画平面直角坐标系;能在方格纸上建立适当的直角坐标系,描述物体的位置;在给定的直角坐标系下,会根据坐标描出点的位置,由点的位置写出它的坐标。我们知道点的位置不同写出的坐标就不同,反过来,不同的坐标确定不同的点。如果坐标中的横(纵)坐标不变,纵(横)坐标按一定的规律变化,或者横纵坐标都按一定的规律变化,那么图形是否会变化,变化的规律是怎样的,这将是本节课中我们要研究的问题。

探索两个关于坐标轴对称的图形的坐标关系1.在如图所示的平面直角坐标系中,第一、二象限内各有一面小旗。两面小旗之间有怎样的位置关系?对应点A与A1的坐标又有什么特点?其它对应的点也有这个特点吗?2.在右边的坐标系内,任取一点,做出这个点关于y轴对称的点,看看两个点的坐标有什么样的位置关系,说说其中的道理。3.如果关于x轴对称呢?在这个坐标系里作出小旗ABCD关于x轴的对称图形,它的各个顶点的坐标与原来的点的坐标有什么关系?4.关于x轴对称的两点,它们的横坐标

,纵坐标

;关于y轴对称的两点,它们的横坐标

,纵坐标

。生1:两面小旗是关于y轴对称。生2:关于x轴对称的两点,它们的横坐标相同,纵坐标互为相反数;关于y轴对称的两点,它们的横坐标相同,纵坐标互为相反数。处理方式:问题1、2由学生口答完成.对于问题3、4学生以小组为单位展开思考讨论交流,经过探索之后,选小组代表展示本组成果。

设计意图:本部分内容要讲清、讲透,学生多数能从直观中观察到关于y轴对称的图形坐标之间的关系,但对其中的数学原理可能解释不清,教师要根据实际情况合理的加以引导,以培养学生的学习兴趣,激发学生的求知欲,让学生在不知不觉中感受学习数学的乐趣,同时也让学生进一步体会了轴对称与坐标变化的过程,这也为新课的学习做好铺垫.二、探究学习,感悟新知活动内容1:(多媒体出示)将上图中的点(0,0),(5,4),(3,0),(5,1),(5,-1),(3,0),(4,-2),(0,0)做以下变化:(1)纵坐标保持不变,横坐标分别变成原来的2倍,再将所得的点用线段依次连接起来,所得的图案与原来的图案相比有什么变化?(2)纵坐标保持不变,横坐标分别加3,再将所得的点用线段依次连接起来,所得的图案与原来的图案相比有什么变化?先根据题意把变化前后的坐标作一对比.如下:(1)(0,1),(5,4),(3,0),(5,1),(5,-1),(3,0),(4,-2),(0,0),(0,0),(10,4),(6,0),(10,1),(10,-1),(6,0),(8,-2),(0,0).(2)(0,0),(5,4),(3,0),(5,1),(5,-1),(3,0),(4,-2),(0,0),(3,0),(8,4),(6,0),(8,1),(8,-1),(6,0),(7,-2),(3,0).根据变化后的坐标,把变化后的图形在自己准备的坐标纸上画出来.第一问你们画出的图形与下面的图形相同吗?所得图案与原图案相比,整条鱼横向拉长为原来的2倍.即鱼变长了.第二问请同学们画一下。图案与原图案相比,鱼的形状、大小不变,整条鱼向右平移了3个长度单位.从上面的两种变化情况来看,当横坐标分别加3,纵坐标不变时,整个图案向右平移了3个单位;当横坐标分别变成原来的2倍,纵坐标不变时,整条鱼被横向拉长为原来的2倍.这两种情况都是横坐标变化,纵坐标不变,图形是被拉长或向右移动,当纵坐标发生变化,横坐标不变时,鱼会怎样变化呢?好。再看例2:例2将第一个图形中的点(0,0),(5,4),(3,0),(5,1),(5,-1),(3,0),(4,-2),(0,0)做如下变化:(1)横坐标保持不变,纵坐标分别乘-1,所得的图案与原来的图案相比有什么变化?(2)纵、横坐标分别变成原来的2倍,所得的图案与原来的图案相比有什么变化?首先描述一下坐标的变化.变化为(0,0),(5,-4),(3,0),(5,-1),(5,1),(3,0),(4,2),(0,0).图形应变成什么图形呢?如下图所示.图形和原来的图形相比,好像鱼沿x轴翻了个身.所得的图案与原图案关于横轴成轴对称.再做第(2)题.纵、横坐标分别变成原来的2倍,所得各个点的坐标依次是:(0,0),(10,8),(6,0),(10,2),(10,-2),(6,0),(8,-4),(0,0).如下图所示:所得的图案与原图案相比,形状不变、大小放大了一倍.也就是鱼长大长胖了.下面我们一齐来探讨一下,当坐标如何变化时,鱼就长大了,什么情况下,鱼就长胖了,什么情况下鱼既长长又长胖.请大家按小组讨论后回答.2.议一议:(1)当横坐标同时加上一个相同的数,纵坐标不变时,鱼向右移动.(2)当横坐标变为原来的2倍,纵坐标不变时,鱼长长了,没胖.(3)当横坐标不变,纵坐标分别乘以-1时,鱼翻身了,即后来的鱼和原来的鱼关于x轴对称.(4)当横坐标,纵坐标分别变成原来的2倍时,鱼既长长了,又长胖了.下面我们一起来探讨.当横坐标不变,纵坐标同时加上某一个数时,图形整体向上或下移动;当纵坐标不变,横坐标同时加某一个数时,图形整体向左或向右移动,即鱼的形状、大小都不变,只是位置发生变化,即鱼没长长也没长胖.(5)当横坐标变成原来的整数倍,纵坐标不变时,例题中已知做过讨论,鱼长长了,整条鱼被横向拉长为原来的几倍.当纵坐标变成原来的整数倍,横坐标不变时,鱼将怎样变化呢?请大家猜想一下.当横坐标变成原来的几倍,纵坐标不变时,鱼长长了没长胖;当横坐标不变,纵坐标变成原来的几倍时,鱼长胖了没长长.那如果横坐标、纵坐标都变成原来的几倍时,鱼将怎样变化?三、例题解析,应用新知例题1.已知点P(2a-3,3),点A(-1,3b+2),(1)如果点P与点A关于x轴对称,那么a+b=

;(2)如果点P与点A关于y轴对称,那么a+b=

。

练习:拿出方格纸,并在方格纸上建立直角坐标系,根据我读出的点的坐标在纸上找到相应的点,并依次用线段将这些点连接起来。坐标是(0,0),(5,4),(3,0),(5,1),(5,-1),(3,0),(4,-2),(0,0)。

师:你们画出的图形和我这里的图形(挂图)是否相同?生:相同。

师:观察所得的图形,你们觉得它像什么?

生:像“鱼”。

师:鱼是营养价值极高的食物,大家肯定愿意吃鱼,但上面的这条鱼太小了,下面我们把坐标适当地作些变化,这条鱼就能变大或变胖,即变化的鱼。处理方式:先给学生10秒钟时间观察例1两式的特点,再分别口述解题过程,教师板书.在学生口述过程中,教师可进行有针对性的提问,学生理解完成。练习让三名学生主动到黑板板演,其他学生在练习本上完成.教师巡视,适时点拨.学生完成后及时点评,借助多媒体展示学生出现的问题进行矫正.对于练习题,可展示学生解法的多样性,拓展学生的思路.活动内容2:1.点

A(2,-

3)关

于

x

轴

对

称

的

点

的

坐

标

是(

).

2.点

B(

-

2,1)关

于

y

轴

对

称

的

点

的

坐

标

是(

).

3.点(4,3)与点(4,-

3)的关系是(

)

.

A.关于原点对称

B.关于

x轴对称

C.关于

y轴对称

D.不能构成对称关系

4.点(m,-

1)和点(2,n)关于

x轴对称,则

mn等于(

)

A.-

2

B.2

C.1

D.-

15.(1)若

mn

=

0,则点

P(m,n)必定在

上.

(2)已知点

P(

a,b),Q(3,6),且

PQ

∥

x轴,则b的值为

.

6.点

A

在第一象限,当

m

为

时,点

A(

m

+

1,3m

-

5)到

x轴的距离是它到y轴距离的一半

.

7.

已知A、B两点的坐标分别是(-2,3)和(2,3),则下面四个结论:①A、B关于x轴对称;②A、B关于y轴对称;③A、B关于原点对称;④A、B之间的距离为4,其中正确的有(

)A.1个

B.2个

C.3个

D.4个8.一束光线从点A(3,3)出发,经过y轴上点C反射后经过点B(1,0)则光线从A点到B点经过的路线长是(

)

A.4

B.5

C.6

D.7处理方式:让学生先根据多媒体展示的例1解题过程,进一步巩固轴对称图形与坐标变化,然后让同学活动任务2.完成后,让学生进行评价.对于出现的问题及时强调,

设计意图:通过回顾,让学生对本节课所学知识结构有一个清晰的认识,对学习有一个新的领悟,教师能够理解学生是否真正的掌握本节课所学知识。及时反馈,让学生独立自主理解问题的过程,进一步巩固所学知识,教师根据学生完成情况有针对性的进行讲解。四、回顾反思,提炼升华师:同学们,竹子每生长一步,必做小结,所以它是世界上长的最快的植物,数学的学习也是如此.通过这节课的学习,你有哪些收获?有何感想?学会了哪些方法?先想一想,再分享给大家.图形坐标变化与图形的轴对称之间的关系?可以用什么来表示?表示时注意什么?生对本节课所学进行总结.教师活动:教师提问,引导学生回答,注意学生回答时数学语言的准确性.得出结论后板书:在平面上确定物体位置的方法多样性和实质统一性:1、关于y轴对称的两个图形上点的坐标特征:(x

,

y)——(-

x

,

y)2、关于x轴对称的两个图形上点的坐标特征:(x

,

y)——(x

,

-

y)3、关于原点对称的两个图形上点的坐标特征:(x

,

y)——(-

x

,

-y)学生活动:小结由学生来完成,同时其他学生进行补充.学生自主发言畅谈收获!设计意图:课堂总结是知识沉淀的过程,使学生对本节课所学进行梳理,养成反思与总结的习惯,培养自我反馈,自主发展的意识.让学生用自己的语言来总结出今天探索的知识点,让学生养成善于总结的好习惯,有利于帮助学生理清知识脉络,这就是常说的“读书要把厚书变薄”的方法.五、达标检测,反馈提高师:通过本节课的学习,同学们的收获真多!收获的质量如何呢?请完成导学案中的达标检测题.

处理方式:学生做完后,教师出示答案,指导学生校对,并统计学生答题情况.学生根据答案进行纠错.设计意图:学以致用,当堂检测及时获知学生对所学知识掌握情况,并最大限度地调动全体学生学习数学的积极性,使每个学生都能有所收益、有所提高,明确哪些学生需要在课后加强辅导,达到全面提高的目的.六、布置作业,课堂延伸必做题:课本69页,习题3.5第1题第2题。选做题:1.课本101页,习题3.5第3题第4题任选一题.结束语:师:

同学们,很多数学知识都是相互联系,相互贯通的。我们在学习时要做到举一反三,运用旧知识来学到更多的新知识

板书设计

教学反思

第六章

一次函数

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

6.1函数

教学目标

1.初步掌握函数概念,能判断两个变量间的关系是不是函数关系,初步形成利用函数的观点认识生产生活的意识和能力.2.经历从具体实例中抽象出函数的过程,进一步发展学生的抽象

七年级数学上册学期备课

1进度安排

4教学措施

5单元备课

6第一章

三角形

6第二章

轴对称

8第三章

勾股定理

10第四章

实数

12第五章

位置与坐标

14第六章

一次函数

16第一章

三角形

19

1.1认识三角形

191.2图形的全等

231.3.1探索三角形全等的条件

251.3.2探索三角形全等的条件

271.3.3探索三角形全等的条件

30

1.4三角形的尺规作图

33

1.5利用三角形全等测距离

36第二章

轴对称

392.1轴对称现象

392.2探索轴对称的性质

422.3简单的轴对称图形

462.4.利用轴对称进行设计

48第三章

勾股定理

503.1探索勾股定理

503.2一定是直角三角形吗

543.3勾股定理的应用举例

57第四章

实数

614.1无理数

614.2平方根

634.3立方根

664.4

估算

724.5用计算器开方

75第五章

位置与坐标………………………………………………………………………………775.1位置与坐标

775.2平面直角坐标系

805.3轴对称与坐标变化

84第六章

一次函数

936.1函数

936.2一次函数

1006.3函数的图像(1)

1046.3一次函数的图像(2)

1076.4

确定一次函数的表达式

1106.5一次函数的应用

119

进度安排

4

教学措施

5

单元备课

6

第一章

三角形

6

第二章

轴对称

8

第三章

勾股定理

10

第四章

实数

12

第五章

位置与坐标

14

第六章

一次函数

16

第一章

三角形

19

1.1认识三角形

19

1.2图形的全等

23

1.3.1探索三角形全等的条件

25

1.3.2探索三角形全等的条件

27

1.3.3探索三角形全等的条件

30

1.4三角形的尺规作图

33

1.5利用三角形全等测距离

36

第二章

轴对称

39

2.1轴对称现象

39

2.2探索轴对称的性质

42

2.3简单的轴对称图形

46

2.4.利用轴对称进行设计

48

第三章

勾股定理

50

3.1探索勾股定理

50

3.2一定是直角三角形吗

54

3.3勾股定理的应用举例

57

第四章

实数

61

4.1无理数

61

4.2平方根

63

4.3立方根

66

4.4

估算

72

4.5用计算器开方

75

第五章

位置与坐标………………………………………………………………………………77

5.1位置与坐标

77

5.2平面直角坐标系

80

5.3轴对称与坐标变化

84

第六章

一次函数

93

6.1函数

93

6.2一次函数

100

6.3函数的图像(1)

104

6.3一次函数的图像(2)

107

6.4

确定一次函数的表达式

110

6.5一次函数的应用

119

七年级数学上册学期备课

学

科

数学

年

级

七年级

时

间

学情分

析

第一章

三角形

三角形是最简单、最基本的几何图形之一,在生产实践,

科学研究,和社会生活中,随处可见。他不仅是研究其他图形的基础,在解决实际问题中,也有广泛的应用。因此探索它的性质对于更好的认识现实世界、发展空间观念和推理能力都是非常重要的。

第二章 简单的轴对称图形学生往往存在着一些生活经验,这些生活经验是学生学习的基础,在上学期也接触了一些几何知识,有一定的基础,但由于接受能力不同,学生之间差异较大。因此必须在教学中要及时了解学生的认知程度,以便调整教学,因材施教。让学生在正确理解定义及性质的基础上,学会运用。培养学生用所学的数学知识解决生活中的实际问题的能力,让学生体验到生活中无处不存在数学,培养学生学数学、用数学的信心。促进学生全面发展。第三章 勾股定理单元分析学生经历了一年的初中学习,具备了一定的归纳、总结、类比、转化以及数学表达的能力,对现实生活中的数学知识充满了强烈的好奇心与探究欲,并能在老师的指导下通过小组成员间的互助合作,发表自己的见解。另外,在学本节课时,通过前置知识的学习,学生对直角三角形有了初步的认识,并能从直观把握直角三角形的一些特征,为此在授课时要抓住学生的这些特点,激发学生学习数学的兴趣,建立他们的自信心,为学生空间观念的发展、数学活动经验的积累、个性的发挥提供机会。第四章:实数运算 本章主要内容包括算术平方根、平方根、立方根以及实数的有关概念和运算。 从《数学课程标准》看,关于数的内容,初中学段主要学习有理数和实数,它们是“数与代数”领域的重要内容。对于有理数和实数,初中学段共有安排三个章节的内容,分别是七年级上册第一章《有理数》,八年级上册第十三《实数》和九年级上册第二十一章《二次根式》。本章可以看成其后的代数内容的起始章,本章是在有理数的基础上认识实数,对于实数的学习,除本章外,还要在“二次根式”一章中通过研究二次根式的运算,进一步认识实数的运算。 本章的主要内容是平方根、立方根的概念和求法,实数的有关概念和运算。通过本章的学习,学生对数的认识就由有理数范围扩大到实数范围,本章之前的数学内容都是在有理数范围内讨论的,学习本章之后,将在实数范围内研究问题。虽然本章的内容不多,篇幅不大,但在中学数学中占有重要的地位,它不仅是后面学习二次根式、一元二次方程以及解三角形等知识的基础,也为学习高中数学中不等式、函数以及解析几何等的大部分知识作好准备。 第五章 位置与坐标 理解一对数表示物体的位置,会用多中方式表示物体位置,经历把网格抽象为直角坐标系的好处及方法,掌握其坐标特点,会用坐标表示物体的位置及位置与坐标之间的关系,体验轴对称与坐标变化的关系,会用轴对称表示物体的坐标及坐标变化和轴对称的关系。 第六章一次函数知识技能 经历数与代数的抽象、运算与建模等过程,掌握数与代数的基础知识和基本技能。 建立数感、符号意识,初步形成运算能力,发展形象思维与抽象思维。 学会独立思考,体会数学的基本思想和思维方式。

学期教学目标

本学期所任七年级的数学科教学,从上学年期末考试

的总体来看,这个班学生的学习成绩在前面的基础上都有所进步。但在学生所学知识的掌握程度上,形成了两极分化,对优生来说,能够透彻理解知识,知识间的内在联系也较为清楚,而对后进生来说,简单的基础知识还不能有效的掌握,成绩较差。六年级是初中学习过程中的关键时期,学生基础的好坏,直接影响到将来是否能升学。根据上学年学生学习的分析情况来看,有部分学生基础特差,问题较严重。要在本期获得理想成绩,作为老师必须要付出更大努力,进一步查漏补缺,充分发挥学生学习的主体作用,注重教学方法,培养能力。

进度安排

教学进度

周

次

时

间

进

度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

教学措施

教学措施

1、加强学生的思想品德素质教育,转变学生的学习态度。2、认真备课、精心授课,抓紧课堂四十五分钟,努力提高教学效果。

3、教学中抓住关键、分散难点、突出重点,在培养学生能力上下功夫。4、课堂内讲授与练习相结合,及时根据反馈信息,扫除学习中的障碍点。

5、认真研读教材,不断改进教学方法,提高教学水平及自身业务素养。

6、教学中注重自主学习、合作学习、探究学习。

单元备课

第一章

三角形

年级

七

学科

数学

单元

一

主备人

单元教学目标

1、使学生在观察、操作、画图和实验等活动中,发现并认识三角形的特征,知道三角形的底和高,认识三角形的分类方法及三角形的内角和。 2、能按要求画三角形,并画出和量出三角形的高,能灵活应用知识解决实际问题。 3、使学生通过学习和实践,进一步体会数学与现实生活的密切联系,感受与同学合作交流的意义和价值,增强用数学眼光观察生活现象、解决生活问题的意识。 4、使学生在探索图形特征和相关结论的活动中,发展空间观念,锻炼思维能力。 5、增强学生学习数学的兴趣和学好数学的自信心。

单元教学重难点

重点:1、认识三角形的特征及分类。 2、认识三角形的内角和及底、画高。 3、知道三角形任意两边之和大于第三边。 教学难点: 1、画不同三角形的高。 2、灵活应用三角形两边之和大于第三边的规律解决实际问题。

课时划分

认识三角形

……

5课时图像的全等

……

1课时探索三角形全等的条件

……

4课时用尺规作三角形

……

1课时5、利用三角形全等测距

……

1课时

教材分析及教学建议

教材分析: 本单元教材是教学分三段安排:第一段认识三角形的基本特征。包括认识三角形的底和高,了解三角形;两边大于第三边。第二段,学习三角形的分类与内角和;第三段认识等腰三角形、等边三角形及其特征,教材编排特点是1、让学生联系现实情境认识三角形;2、让学生在丰富的活动中探索并发现三角形的一些特征;3、在动手实践和解释交流中加深对所学内容的认识。 教学理念: 1、设计有效的实践活动。有效的实践活动是学生获取数学知识的重要途径,尤其是本节课的教学内容,必须使学生有充分的实践活动机会,通过量一量、画一画、比一比等操作过程,学生在亲身经历数学知识的探究与发现的过程中学习数学,在观察中思考,在思考中猜测,在操作中验证。 2、创设有效的教学情境。“兴趣是最好的老师。”低年级学生活泼好动,注意力时间短,喜欢有趣的事物,针对学生的特点,在教学中创设有效的符合学生实际、符合教学需要的教学情境是非常有必要的,通过创设情境,引发学生的认知冲突,使他们体会到分米、毫米知识产生的必要性,从而产生探究新知的愿望。3、提供丰富的生活资源。数学源于生活,生活中处处离不开数学。本节课中学生需要大量的实践操作,教学中要努力提供丰富的生活资源,使学生充分的体验中深切感受到数学与生活的密切联系。在学生掌握知识的基础上提供一些有趣味性、综合性的题目对知识进行巩固,提高学生学习数学的热情。 4、让不同的学生都历经探索知识的过程,人人学有价值的数学,并通过观察、动手实践,合作交流、不断感悟知识的生成及迁移,让学生在愉快中探究知识、应用知识。

第二章

轴对称

年级

七

学科

数学

单元

二

主备人

单元教学目标

1.通过具体实例认识轴对称、轴对称图形,探索轴对称的基本性质,理解对应点连线被对称轴垂直平分的性质; 2.探索简单图形之间的轴对称关系,能够按照要求作出简单图形经过一次或两次轴对称后的图形;认识和欣赏轴对称在现实生活中的应用,能利用轴对称进行简单的图案设计; 3.了解线段垂直平分线的概念,探索并掌握其性质;了解等腰三角形、等边三角的有关概念,探索并掌握它们的性质以及判定方法; 4.能初步应用本章所学的知识解释生活中的现象及解决简单的实际问题,在观察、操作、想象、论证、交流的过程中,发展空间观念,激发学习空间与图形的兴趣。

单元教学重难点

1.教学重点:线段的垂直平分线的性质,角的平分线的性质,等腰三角形的性质,关于一条直线成轴对称的图形的性质。 2.难点:轴对称图形以及两个图形关于某条直线成轴对称的概念,等腰三角形的理解 3.关键: (1)要引导学生认识到,“轴对称图形”是对一个图形而言的,是这个图形本身的属性,而“两个关于某条直线成轴对称”是两个图形之间的一种关系。 (2)为了理解等腰三角形的性质,要组织好学生的实验与探究活动,使他们亲自发现这些性质。

课时划分

2.1轴对称现象

…………1课时2.2探索轴对称的性质

…………1课时2.3简单的轴对称图形

…………4课时2.4利用轴对称进行设计

…………1课时回顾与思考

…………1课时

教材分析及教学建议

轴对称是现实世界中广泛存在的一种现象。学习轴对称的性质,体验轴对称在现实生活中的广泛应用,是本章的学习的主要目标,轴对称现象与轴对称图形的性质是“空间与图形”的重要内容。 本章在研究轴对称图形的性质的基础上,研究线段的垂直平分线与角的平分线的性质、等腰三角形的性质,这些内容不仅是对已学过的线段、角、三角形等内容的补充和完善,而且是进一步研究全等三角形、四边形和圆等知识的基础,对学生的后继学习具有重要的作用。 本章立足对生活中轴对称现象的分析,由此概括出轴对称图形的一般性质。学习本章,不仅可以引导学生观察现实生活中的现象并自觉进行数学分析,还能够通过生活中的轴对称现象,进一步丰富学生的数学活动经验和体验,培养学生积极的情感、态度,促进学生观察、分析、归纳、概括等一般能力的发展。 本章的主要内容是轴对称图形及其性质,线段的垂直平分线及其性质,角的平分线及其性质。

第三章

勾股定理

年级

七

学科

数学

单元

三

主备人

单元教学目标

1. 体验勾股定理的探索过程,会运用勾股定理解决简单问题; 2. 会运用勾股定理的逆定理判定直角三角形; 3.通过具体的例子,了解定理的含义,了解逆命题、逆定理的概念,知道原命题成立其逆命 题不一定成立。

单元教学重难点

重点:体验勾股定理的探索过程,会运用勾股定理解决简单问题; 会运用勾股定理的逆定理判定直角三角形;难点:难点是勾股定理的探索过程的掌握及勾股定理和逆定理的应用。

课时划分

3.1探索勾股定理

…………2课时3.2一定是直角三角形吗

…………1课时3.3勾股定理的应用举例

…………2课时回顾与思考

…………1课时

教材分析及教学建议

直角三角形是一种特殊的三角形,它有许多重要的性质,如两个锐角互余,30°的角所对的直角边等于斜边的一半。本章所研究的勾股定理,也是直角三角形的性质,而且是一条非常重要的性质。 勾股定理是几何中几个最重要的定理之一,它揭示了一个直角三角形三条边之间的数量关系,它可以解决许多直角三角形中的计算问题,是解直角三角形的主要依据之一,在生产生活实际中用途很大。它不 仅在数学中,而且在其他自然科学中也被广泛地应用。 在第一节中,教科书让学生通过观察计算一些直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积与以斜边为边长的正方形的面积的关系,发现两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形 的面积,从而发现勾股定理。由勾股定理可知,已知两条直角边的长a,b,就可以求出斜边c的长。也就是说,在直 角三角形中,已知两条边的长,就可以求出第三条边的长。 在第二节中,教科书让学生画出一些两边的平方和等于第三边的平方的三角形,可以发现画出的三角形是直角三角形。从而猜想如果三角形的三边满足两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直 角三角形。这个猜想可以利用全等三角形证明,得到勾股定理的逆定理。 几何中有许多互逆的命题,互逆的定理,它们从正反两个方面揭示了图形的特征性质,所以互逆 命题和互逆定理是几何中的重要概念。

第四章

实数

年级

七

学科

数学

单元

四

主备人

单元教学目标

1.经历无理数发现的过程,了解无理数的概念和意义。 2.了解算术平方根、平方根、立方根的概念,会用根号表示数的平方根、立方根;能用平方运算与立方运算求某些数的平方根与立方根;会用计算器求平方根和立方根,并能探索一些有趣的数学规律。 3.能用有理数估计一个无理数的大致范围,包括通过估算比较大小,检验计算结果的合理性等等。 4、实数与数轴上的点具有一一对应的关系,了解有理数的运算法则与运算律对实数仍然适用。 5.能对带根号的数进行化简,并能利用化简进行有关实数的简单四则运算。 6.能运用实数的运算解决简单的实际问题。

单元教学重难点

重点:了解算术平方根、平方根、立方根的意义,勾股定理及逆定理。 难点:算术平方根、平方根、立方根的区别与联系,无理数和实数的概念。

课时划分

4.1无理数

…………2课时4.2平方根

…………2课时4.3立方根

…………1课时4.4估算

…………1课时4.5用计算器开方

…………1课时4.6实数

…………2课时回顾与思考

…………1课时

教材分析及教学建议

本章对概念的处理上,抓住主要概念,注重概念的形成过程,让学生在具体的活动中获得认识,增强理解;对内容的安排上,联系实际情境,导入新知识,注意前后知识间的对比,同时让学生在运用中促进对知识的理解和掌握。 本章先通过具体的活动求面积为2的正方形的边长,提出问题:让学生亲身经历这些活动,在讨论中引起认知冲突,感知生活中确实存在不同与有理数的数,产生探求的欲望:它不是有理数,那它是什么数?再让学生进一步借助计算器充分探索,得出它是一个无限不循环小数,从而给出无理数的概念。无理数有很多,开方开不尽的数是其中的一种,也是我们计算中经常接触到的。教科书选取了一些生动的素材,引入平方根和立方根的概念和开方运算。由于在实际情境中的开平方运算结果取的都是算术平方根,而且正数有两个平方根与学生长期的经验不符,学生不易接受,因此教科书先引入算术平方根的概念,然后再引入一般的平方根的概念。

第五章

位置与坐标

年级

七

学科

数学

单元

五

主备人

单元教学目标

知识与技能: 1、能利用有序数对来表示点的位置;2会画出平面直角坐标系,能建立适当的直角坐标系描述物体的位置;3、在给定的直角坐标系中,会根据坐标描出点的位置,由点的位置写出它的坐标。 过程与方法: 1、经历画坐标系、描点,由点找坐标的过程和图形的坐标变化与图形平移之间关系的探索过程,发展学生的形象思维能力与数形结合意识;2、通过平面直角坐标确定地理位置,提高学生解决问题的能力。 情感、态度与价值观: 明确数学理论来源于实践,反过来又能指导实践,数与形是可以相互转化的,进一步发展学生的辩证唯物主义思想。

单元教学重难点

在平面直角坐标糸中,由已知点的坐标确定这一点的位置,由已知点的位置确定这一点的坐标和平面直角坐标系的应用是重点;建立坐标平面内点与有序实数对之间的一一对应关系和由坐标变化探求图形之间的变化是难点。

课时划分

5.1确定位置 ……………………………………1课时 5.2平面直角坐标系 ……………………………3课时 5.3轴对称与坐标变化 …………………………2课时 单元回顾与思考

……………………………………1课时

教材分析及教学建议

经历无本章内容包括平面直角坐标系及有关概念,点的坐标,用坐标表示地理位置和平移等。 实际生活中常用有序实数对表示位置,由此引出平面直角坐标系,建立点与有序实数对的对应关系,从而把数和形结合起来。用坐标法表示地理位置体现了直角坐标系在实际生活中的应用。用坐标表示地理位置,可以通过建立直角坐标系,绘制出一个区域内地点分布的平面示意图来完成。

第六章

一次函数

年级

七

学科

数学

单元

六

主备人

单元教学目标

本章内容的设计与编写以下列目标为出发点: 1.以探索实际问题中的数量关系和变化规律为背景,经历“找出常量和变量,建立并表示函数模型,讨论函数模型,解决实际问题”的过程,体会函数是刻画现实世界中变化规律的重要数学模型; 2.结合实例,了解常量、变量和函数的概念,体会“变化与对应”的思想,了解函数的三种表示方法(列表法、解析式法和图象法),能利用图象数形结合地分析简单的函数关系; 3.理解正比例函数和一次函数的概念,会画它们的图象,能结合图象讨论这些函数的基本性质,能利用这些函数分析和解决简单实际问题;

单元教学重难点

重点:一次函数及其图像的性质难点:自主探究与合作交流

课时划分

1.函数

1课时 2.一次函数

1课时 3.一次函数的图像

3课时 4.确定一次函数的表达式 1课时5.

一次函数的应用

2课时 回顾与思考

1课时

教材分析及教学建议

内容定位:让学生初步体会函数的概念, 明确变量之间的变化关系就是函数;掌握有关一次函数的基本概念;通过解剖一次函数这一“麻雀”,使学生了解研究函数基本性质的一些方法,并初步形成利用函数的观点认识现实世界的意识和能力。第1节,分别以图象、表格、代数表达式三种形式呈现了几个生活化的场景,通过对这三个问题中变量之间的关系的研究,使学生明确“给定其中某一个变量的值,相应的就确定了另一个变量的值”这一共性,从而归纳出函数的概念,同时也暗示了函数的三种表示方式。 第2节,通过对实例考察,抽象出一次函数的概念,并能根据所给条件写出简单的一次函数表达式,发展学生初步的数学应用能力。 第3节,用两课时研究一次函数的图象及其有关性质,希望学生能熟练作出一次函数的图象,掌握一次函数及其图象的简单性质,同时经历作图过程,初步了解作函数图象的一般步骤,为后续学习其他函数(如反比例函数、二次函数等)的图象作好必要的知识准备。 第4节,确定一次函数的表达式。第2节已经通过一些实际背景研究了简单的一次函数,第3节研究了一次函数的图象,实现了代数表达式向图象的转化,本节进一步结合实际问题背景研究稍复杂的代数表达式,同时要求学生通过图象信息获得一次函数的代数表达式,实现图象向代数表达式的转化,这样通过2、3、4这3节的学习,学生将从数、形不同的侧面认识一次函数,形成对函数较为全面的认识。 第5节《一次函数图象的应用》。通过图象的形式呈现了日常生活中的几个问题情境,要求学生通过图象的观察与分析获取有用的信息,并据此逐步回答有关问题。这样在图象信息的识别与分析中,提高学生的识图能力,进一步培养学生的数形结合能力和数学应用能力,发展形象思维。

第一章

三角形

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

1.1认识三角形

教学目标

1、了解三角形中线、高线、角平分线的概念及性质。2、能画出三角形中线、高线、角平分线3,会运用三角形中线、高线、角平分线解决问题

教学重点

能画出三角形中线、高线、角平分线

教学难点

深入理解中线、高线、角平分线

教具准备

导

学

过

程

二次备课

活动一:数学活动

激发兴趣 用铅笔支起一张均匀的三角形卡片教师活动:你知道怎样确定这个支撑点的位置吗?【设计意图】通过从小游戏活动入手,激发学生的探求欲望;同时经过小游戏创设一种宽松、和谐的学习氛围,让学生以轻松、愉快的心态进入探究新知的过程,同时也能感受到数学来源于生活。活动二:揭示本质、归纳定义在三角形中,连接一个顶点与它对边的中点的线段,叫做这个三角形的中线.如图3,连接△ABC的顶点A和它所对的边BC的中点D,所得线段AD叫做△ABC的边BC上的中线.

注:三角形的中线是线段.

由定义知:如果AD是△ABC的中线,那么有BD=DC=BC.活动三:

通过画图折纸等方法在教师为其准备的各类三角形上画出它

们的中线,你会发现什么?师生行为:

学生动手操作、讨论、教师巡视指导,画中线时,可以让学生折纸,也可以让他们用刻度尺.活动结论:

三角形的三条中线交于一点.三角形三条中线的交点叫做三角形的重心.【设计意图】

通过本活动,进一步培养学生的动手、动脑能力,发展其空间观察.活动四:在一张薄纸上画一个三角形,然后画出它的一个内角的平分线.

想一相:

1.什么是三角形的角平分线?

2.三角形的角平分线与一个角的平分线有何区别?你能通过折纸的方法得到它吗 师生行为:学生动手做,讨论,归纳,教师指导.【设计意图】通过其活动,一来让学生理解三角形的角平分线的定义,二来使学生能进一步准确画出一角的平分线活动结论:在三角形中,一个内角的角平分线与它的对边相交,这个角的顶点与交点之间的线段叫三角形的角平分线

注意:1.三角形的角平分线是一条线段而不是射线,它与一个角的平分线不同.

2.一个内角的平分线与它的对边是相交的,这个角的顶点与交点之间的线段才是这个内角的平分线,即三角形的角平分线.

如图4,AD是△ABC的角平分线.那么有∠BAD=∠DAC=∠BAC.活动五:1.四个同学为一个合作小组;每个小组学生分别画出锐角三角形、钝角三角形、直角三角形的三条角平分线.

2.讨论在每个三角形中,这三条角平分线之间有怎样的位置关系.

【

设计意图】培养学生的动手能力、归纳能力.师生行为:学生动手操作,教师指导.活动结论:1、任一个三角形都有三条角平分线,且它们都在三角形的内部;

2.任一个三角形的三条角平分线相交于一点。(我们把这点叫三角形的内心)活动六:学习三角形的高的概念.

从三角形的一个顶点向它的对边所在的直线作垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高线,简称三角形的高.如图2,从△ABC的顶点A向它所对的边BC所在直线画垂线,垂足为

G,所得的线段AG叫做△ABC的边BC上的高。

注意:三角形的高是线段.由定义可知:AG是△ABC的高.那么有∠AGC=90°,∠AGB=90°,∠AGC=∠AGB.活动七:四个同学为一个合作小组;每个小组利用教师为其准备的各类三角形,作出它们的高.

比一比,看哪一个小组做得最快,发现的结论多.

师生行为:学生操作、讨论,教师巡视、指导,使学生理解【设计意图】通过让学生操作、观察、推理、交流等活动,来培养学生的动手、动脑能力,发展其空间观察.活动结论:1.锐角三角形的三条高都在三角形内;

2.直角三角形的一条高在三角形内(即斜边上的高),而另两条高恰是它的两条直角边;

3.钝角三角形的一条高在三角形内,而另两条高在三角形外.(这是难点,需多加说明)

总之:任何三角形都有三条高,且三条高所在的直线相交于一点.(我们把这一点叫垂心)课堂小结

1.三角形中三条重要线段:三角形的高、中线和角平分线的概念.

2.学会画三角形的高、中线和角平分线.布置作业:

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.2图形的全等

教学目标

1.

了解图形全等的意义,了解全等图形的特征。掌握全等三角形对应边相等、对应角相等的性质,并能进行简单的推理计算。2.

借助具体情境和图案,经历观察、发现和实践操作重叠图形等过程,并能识别图形的全等。3.

培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

掌握图形的全等与全等图形的特征,会看图,会找到三角形的对应边、对应角。

教学难点

掌握全等三角形的对应边相等、对应角相等的性质。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

新授:全等图形的概念全等图形的性质,并会判断全等图形全等三角形的概念,全等三角形的书写全等图形的性质重点问题图形经过平移、旋转、翻折的图形运动,位置发生了变化,但形状和大小却没有改变,图形运动前后的两个图形是全等的;反过来,也就是说,两个全等的图形经过图形运动一定能重合全等多边形对应边、对应角分别相等.重点要解决问题利用全等三角形的性质,找出三角形的对应边和对应角的实际应用是本节课学生必须掌握的问题,为下节全等三角形的证明做好铺垫当堂练习布置作业

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.3.1探索三角形全等的条件

教学目标

知识与能力经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程在探索三角形全等条件及其运用的过程中,能够进行有条理的思考并进行简单的推理,。过程与方法掌握三角形的“边边边”条件,了解三角形的稳定性,训练学生分析问题和解决问题的能力。情感态度与价值观培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

理解掌握全等三角形的判定。

教学难点

提高分析问题和解决问题的能力。

教具准备

一、知识回顾1、全等三角形的判定有哪些?2、全等三角形的性质有哪些?二、典例分析:例1如图,已知AB=AC,AD=AE,BDCE,那么△ABD与△ACE全等吗?△ABE与△ACD全等吗?请说明理由。△ABD与△ACE全等.

理由:AB=AC,AD=AE,BD=CE

∴△ABD≌△ACE;

△ABE≌△ACD

理由:∵BD=EC,DE=ED

∴BE=CE

又AB=AC,AE=AD

∴△ABE≌△ACD。例2

如图,AB=CD,AF=CE,BE=DF,试说你认为本题还可以得到哪些结论?尽可能多地写△ABF≌△CDE∠C=∠A

∠D=∠B

∠CED=∠AFB例3如图,△ABC是等边三角形,AD=AE,BD=CE,求∠ACE的度数。因为:AD=AE,BD=CE,AB=AC,所以:△ABD和△ACE全等,故∠ACE=∠ABD,又因为△ABC为等边三角形,所以,∠ACE=∠ABD=60度强化练习:1、如图,AB=AC,

BD=DC;求证:△ABD≌△ACD证明:在△ABD和△ACD中∴

△ABD

△ACD(

)

小结小结时可以围绕以下几个问题进行: 今天你们学到了什么数学知识?(根据学生回答,教师给予补充.)

二次备课

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.3.2探索三角形全等的条件

教学目标

知识与能力掌握三角形的“角边角”“角角边”条件。在探索三角形全等条件及其运用的过程中,能够进行有条理的思考并进行简单的推理。过程与方法经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程情感态度与价值观培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

三角形“角边角”“角角边”的全等条件。

教学难点

用三角形的“角边角”“角角边”条件进行有条理的思考并进行简单的推理。

教具准备

教学过程

二次备课

一、情境导入1.小明用板挡住了两位同学所画的两个三角形,你能画出这两个三角形吗?请同学仔细观察,并将画出的三角形剪下来与同伴进行交流。二、探究活动 1.做一做如果“两角及一边”条件中的边是两角所夹的边,比如三角形的两个内角分别是60°和80°,它们所夹的边为2cm,你能画出这个三角形吗?你画的三角形与同伴画的一定全等吗?2.

议一议如果“两角及一边”条件中的边是其中一角的对边,比如三角形两个内角分别是60°和45°,一条边长为3cm。你画的三角形与同伴画的一定全等吗?三、发现知识 同学交流,发现知识: 两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等,简写成“角边角”或“ASA”。 教师强调对应关系,如:有两角和一边分别相等的两个三角形一定全等吗?1、三角形全等的判定2两边及其夹角分别相等的两个三角形全等。简写成“角边角”或“ASA”2、三角形全等的判定3两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等。简写成“角角边”或“AAS”四、知识应用:导学案第二页巩固练习小结: 本节课你有哪些收获: 你还有哪些疑问

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.3.3探索三角形全等的条件

教学目标

知识与能力掌握三角形的“边角边”条件。在探索三角形全等条件及其运用的过程中,能够进行有条理的思考并进行简单的推理。过程与方法经历探索三角形全等条件的过程,体会利用操作、归纳获得数学结论的过程情感态度与价值观培养学生倾听他人见解的习惯,养成善于吸收别人优点的能力。

教学重点

三角形“边角边”的全等条件。

教学难点

用三角形的“边角边”条件进行有条理的思考并进行简单的推理。

教具准备

一、复习回顾: (1).我们在前面学过______ _______ _______方法判定两个三角形全等。 (2).从三角形的判定方法知,判定两个三角形至少须_______个条件,其中必有 。二、情境引入,导入新课: (出示三角形模具)

有一块三角形模具碎成了两块,要去剪一块新的,如果你手头没有测量的仪器,带哪个去你能保证新剪的纸片形状、大小和原来的一样吗 要解决这个问题,我们就要继续学习“探索三角形全等的条件”。

提出问题:如果已知一个三角形的两边及一角,那么有几种可能的情况,每种情况下得到的三角形都全等吗? (学生经过讨论交流后回答:已知两边及一角的情况有两种分别是“两边及夹角”与“两边及其中一边的对角”。)探究新知:(1)让学生画一个三角形,使它满足两条边长分别为2.5

cm和3.5

cm,且它们的夹角为40°。画完后用剪刀剪下来,和其他同学剪的三角形比较,看看是否能够重合。 由实践操作可知:当两个三角形的两条边的长度确定,且它们所夹的角的度数也确定时,这个三角形的形状也就确定了。(2)让学生画一个三角形,使它满足两条边长分别为2.5

cm和3.5

cm,且其中一条边的对角是40°。画完后,用剪刀剪下来与其他同学进行比较,看是否能够重合。(3)满足条件的三角形出现了两种形状完全不同的三角形(如图)。

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125607680.bmp"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125607680.bmp"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125609294.gif"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://www.1230.org/Article/UploadFiles/200609/20060902125609294.gif"

\

MERGEFORMATINET

结论:如果两个三角形两边和它们的_______对应相等,那么这两个三角形________。简记为“__________”或“____________”。几何语言:在△ABC与△DEF中 AB=DE(已知) ∠B=∠E(已知) BC=EF(已知) ∴△ABC≌△DEF(SAS) 当堂练习:随堂练习1、2小结:这节课你学到了什么?体会到了什么?还有什么疑问?

二次备课

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.4三角形的尺规作图

教学目标

1.在分别给出的两角夹边.两边夹角和三边的条件下,能够利用尺规作三角形.2.能结合三角形全等的条件与同伴交流作图过程和结果的合理性.

教学重点

根据题目的条件作三角形.

教学难点

探索作图过程.

教具准备

圆规、直尺.

准备活动:计算已知线段a,求作线段AB,使得AB=a.已知:∠求作:∠AOB,使∠AOB=∠

(3)

已知:M为∠AOB边上的一点,如图所示,过M作直线CD,使得CD//OA.

教学过程:内容一:(根据简单图形书写作法)如图,使用直尺作图,看图填空.

①

②

③

④过点____和_______作直线AB;连结线段___________;以点_______为端点,过点_______作射线___________;延长线段__________到_________,使得BC=2AB.如图,使用圆规作图,看图填空:在射线AM上__________线段________=___________.以点______为圆心,以线段______为半径作弧交_________于点___________.以点______为圆心,以任意长为半径作弧,分别交∠AOB两边,交_________于点___________,

交________于点__________.这部分内容是为让学生熟悉作法的语言表达而设的.教师应该让学生慢慢理解这种语言表达的意思.逐步学会自己口述表达自己的作图过程.内容二

:(作一个三角形与已知三角形全等)1.已知三角形的两边及其夹角,求作这个三角形.已知:线段a,c,∠α.求作:ΔABC,使得BC=

a,AB=c,∠ABC=∠α.

作法与过程:(1)作一条线段BC=a,(2)以B为顶点,BC为一边,作角∠DBC=∠a;(3)在射线BD上截取线段BA=c;(4)连接AC,ΔABC就是所求作的三角形.给出示范和作法,让学生模仿,教师可以在黑板上做一次示范,让学生跟着一起操作,并在画完图后,让学生再自己操作一遍.而在下面的作图中,就让学生小组内讨论.交流,通过集体的力量完成,教师再给以一定的指导.2.已知三角形的两角及其夹边,求作这个三角形.已知:线段∠α,∠β,线段c

.求作:ΔABC,使得∠A=∠α,∠B=∠β,AB=c.

作法:(1)作____________=∠α;在射线______上截取线段_________=c;以______为顶点,以_________为一边,作∠______=∠β,________交_______于点_______.ΔABC就是所求作的三角形.先让学生独立思考,探索作图的过程,对可以自己作出图形的学生,要求他们在小组内交流,用自己的语言表述作图过程.教师要注意提醒学生在作图过程中,是以哪个点为圆心,什么长度为半径作图.课堂练习:已知三角形的三边,求作这个三角形.已知:线段a,b,c.求作:ΔABC,使得AB=c,AC=b,BC=a.

在完成三个作图后,要鼓励学生比较各自所作的三角形,利用重合等直观的方法观察所作的三角形是否全等.在此机会上,引导学生利用已经获得的三角形全等的条件来说明大家所作的三角形一定是全等的,即说明作法的合理性.

课后小结:能根据题目给出的条件作出三角形.能口述作图过程.

课后作业:课后作业.教学后记:本节课的内容比较多,学生对作图的步骤有混淆的情况发生,学生对于自己探索“已知三角形三边作三角形”的作图过程存在一定的难度.用自己的语言表达作图过程也是不大理想.有待练习巩固.

二次备课

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

1.5利用三角形全等测距离

教学目标

1.能利用三角形的全等解决实际问题,体会数学于实际生活的联系;2.能在解决问题的过程中进行有条理的思考和表达.

教学重点

能利用三角形的全等解决实际问题.

教学难点

能在解决问题的过程中进行有条理的思考和表达.

教具准备

练习卷,投影仪.

教学过程:准备活动:1.三边对应相等的两个三角形全等,简写为

或

.2.两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等,简写成

或

.3.两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等,简写成

或

.

4.两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等,简写成

或

.5.全等三角形的性质:两三角形全等,对应边

,对应角

.6.如图;△ADC≌△CBA,那么,7.如图;△ABD≌△ACE,那么,探索练习:如图:A.B两点分别位于一个池塘的两端,小明想用绳子测量A,B间的距离,但绳子不够长.他叔叔帮他出了一个这样的主意:先在地上取一个可以直接到达A点和B点的点C,连接AC并延长到E,使CD=AC;连接BC并延长到E,使CE=CB;连接DE并测量出它的长度;DE=AB吗?请说明理由.如果DE的长度是8m,则AB的长度是多少?课堂练习:如图,山脚下有A.B两点,要测出A.B两点的距离.(1)在地上取一个可以直接到达A.B点的点O,连接AO并延长到C,使AO=CO,你能完成下面的图形?说明你是如何求AB的距离.2.如图,要量河两岸相对两点A.B的距离,可以在AB的垂线BF上取两点C.D,使CD=BC,再定出BF的垂线DF,使A.C.E在一条直线上,这时测得DE的长就是AB的长,试说明理由.3.如图,A,B两点分别位于一个池塘的两端,完成下图并求出A.B的距离拓展提高:1.在一座楼相邻两面墙的外部有两点A.C,如图所示,请设计方案测量A.C两点间的距离.2.如图,一池塘的边缘有A.B两点,试设计两种方案测量A.B两点间的距离课后小结:能利用三角形的全等解决实际问题,能在解决问题的过程中进行有条理的思考和表达.课后作业:课后习题.教学后记:大部分学生能利用三角形的全等解决实际问题,但对解决问题的过程中进行有条理的思考和表达较薄弱.

二次备课

板书设计

教学反思

第二章

轴对称

课

题

2.1轴对称现象

周

次

课

型

新授

主备人

教学目标

1.了解轴对称图形和两个图形成轴对称的概念.2.能识别简单的轴对称图形及其对称轴(直线),能找出成轴对称的两个图形的对称点.

3.了解轴对称图形与两个图形关于某直线对称的区别和联系.

教学重点

轴对称图形和两个图形成轴对称的概念.

教学难点

轴对称图形与两个图形关于某直线对称的区别和联系.

教具准备

ppt

导

学

过

程

二次备课

1.阅读教材P40“做一做”之前的内容,完成下列问题:

(1)如果一个_________沿一条_____折叠后,直线两旁的部分能够_________,那么这个图形叫做轴对称图形,这条_____叫做对称轴.(2)完成议一议后归纳:有些轴对称图形的对称轴只有__条,但有的轴对称图形的对称轴却不止一条,有的轴对称图形的对称轴甚至有_____条.

对称轴通常画成____线,是_____线.2.阅读教材P40“做一做”,让学生自主创作,呈现自己对生活的美意.3.

阅读教材P41“议一议”,完成下列问题(1)如果___个平面图形沿一条直线对折后能够_____

___,那么称这两个图形成轴对称,这条直线叫做这两个图形的________.折叠后重合的点是对应点,叫做对称点.

(2)(3)举出生活中成轴对称的实例.

【自学检测】1.下面这些图形是轴对称图形吗?如果是,有几条对称轴?并作出其对称轴..

2.填空:(1)成轴对称的两个图形全等吗 (

)(2)如果把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形,那么这两个图形全等吗 (

)这两个图形对称吗 (

)3.完成教材P41随堂练习.4.归纳轴对称图形和两个图形成轴对称的联系与区别.轴对称图形两个图形成轴对称区别____个图形____个图形联系1.沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够________.2.都有________.3.如果把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形,那么这两个图形关于对称轴_______;如果把两个成轴对称的图形看成一个图形,那么这个图形就是____________.【巩固训练】

1.

国旗是国家的一个象征,观察下面的国旗,哪些是轴对称图形?试找出它们的对称轴.2.

已知图中的两个三角形关于直线m对称,请说出下列点的对称点:

A的对称点是_____.B的对称点是_____.

C的对称点是_____

.

3.

把一圆形纸片两次对折后,得到右图,然后沿虚线剪开,得到两部分,其中一部分展开后的平面图形是(

)

4.

已知以下四个汽车标志图案:其中是轴对称图形的图案是

(只需填入图案代号)【拓展延伸】1.判断:哪一面镜子里是他的像?2.

3.

动手制作一轴对称标志(省运会).

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

2.2探索轴对称的性质

教学目标

1.

探索轴对称的基本性质2.

理解对应点所连的线段被对称轴垂直平分、对应线段相等、对应角相等的性质。

教学重点

轴对称的基本性质

教学难点

线段被对称轴垂直平分、对应线段相等、对应角相等的性质。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

【问题导学】问题1:两个图形成轴对称有哪些性质

请阅读课本P43页1.如图(1),将一张矩形纸对折,然后用笔尖扎出“14”这个数学,将纸打开后铺平.(1)在上图中,两个“14”有什么关系?

(2)在上面扎字的过程中,点E与点

重合,点F与点

重合

(互相重合的点叫对应点)设折痕所在直线为,连接点E和点的线段与直线

有什么关系?

连接点F和点的线段与直线有什么关系?

(3)线段AB与线段有什么关系?

;线段CD与线段呢?

.理由是

(4)与有什么关系?

与呢?

;理由是

问题2:轴对称图形有哪些性质

请阅读课本P1182.如图(2)的轴对称图形,回答下列问题:(1)请在图中画出它的对称轴;(2)连接点和点,线段与对称轴有什么关系?

.

连接点和,线段与对称轴有什么关系?

理由是:

(3)线段AD与线段有什么关系?

;线段BC与线段呢?

.

理由是:

.(4)与有什么关系?

;与呢?

;理由是:

.相关名词:在图(2)中,沿对称轴对折后,点与点重合,称点关于对称轴的

是点.类似地,线段AD关于对称轴的

是线段;关于对称轴的

是.6、归纳总结:由第1题、第2题可以得出:在轴对称图形或两个成轴对称图形中,

①

;②

;③

【自学检测】7、课本P44做一做:图(3)是一个图案的一半,其中的虚线是

这个图案的对称轴,画出这个图案的另一半8、如图(4)是轴对称图形,则相等的线段有

,相等的角是

9.轴对称图形沿对称轴对折后,对称轴两旁的部分(

)A.完全重合

B.不完全重合

C.两者都有10.

如图(5),△ABC与△A′B′C′关于直线对称,

则∠B的度数为

。【巩固训练】1.填空;(1)在轴对称图形中对应点所连的线段被对称轴_______。(2)对应线段_______,对应角_______。(3)轴对称图形变换的特征是不改变图形的_______和_______,只改变图形的_______。(4)成轴对称的两个图形,它们的对应线段或其延长线相交,交点在_______上。2.已知Rt△ABC中,斜边AB=2BC,以直线AC为对称轴,点B的对称点是B′,如图所示,则与线段BC相等的线段是______,与线段AB相等的线段是_______和_______.与∠B相等的角是_______和_______,因此,∠B=________.3.如图,牧童在A处放牛,其家在B处。A、B到河岸的距离分别为AC、BD,且AC=BD,已知A到河岸CD的中点的距离为500m。牧童从A处把牛牵到河边饮水后再回家,试问在何处饮水,所走的路程最短?在图中作出该处并说出理由。最短路程是多少m?变式练习

如图,在金水河的同一侧居住两个村庄A、B,要从河边同一点修两条水渠到A、B两村浇灌蔬菜,问抽水站应修在金水河MN何处两条水渠最短?4.如图,矩形ABCD沿AE折叠,使点D落在BC边上的点F处,如果∠BAF=60°,那么∠DAE=_________.

变式练习

如图,把一张长方形纸片ABCD沿BD对折,使C点落在E处,BE与AD交于点O,写出一组相等的线段________(不含AB=CD,AD=BC)。【拓展延伸】5.如图,∠AOB内一点P,分别画出P关于OA、OB的对称点P1、P2,连接P1P2交OA于M,

交OB于N,若P1P2=5cm,则△PMN的周长为多少?回顾小结:对应点所连的线段被对称轴

、

、

.

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

2.3简单的轴对称图形

教学目标

知识与能力掌握在直角三角形中30度角所对的直角边等于斜边的一半过程与方法探索并了解直角三角形中30度角所对的直角边等于斜边的一半情感态度与价值观经历探索简单图形轴对称性的过程,进一步体会轴对称的特征,发展空间观念

教学重点

直角三角形中30°的角所对的直角边是斜边的一半

教学难点

直角三角形中30°的角所对的直角边是斜边的一半的应用

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、复习回顾:1、等腰三角形的性质2、等边三角形的性质二、自主学习预习课本53了解直角三角形的性质三.合作探究:

1、探索:直角三角形的性质将两个含有30度角的三角尺放在一起所拼成的三角形是什么三角形?借助这个图形找到30°角所对直角边与斜边之间的关系引导学生将两个含30o

角的全等三角尺放在一起,让两个30o

角合在一起成60o

角,探究30o

所对的直角边与斜边的关系。学生经过拼凑、观察、思考,探究出“直角三角形中30o

角所对的直角边等于斜边的一半”结论结论:在直角三角形中30度角所对的直角边等于斜边的一半的性质2、几何语言:在Rt△ABC中,∵∠B=300,

∴

四、学以致用练习:1、已知在△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,CD⊥AB,

且AB=8,则BC=

,∠DCB=

,BD=

,AD=

.2、已知在△ABC中,∠BAC=90°,∠C=30°,

AD⊥BC,

DE⊥AB,

且BE=1,则BC=

3、将长方形纸片ABCD按图示折叠,且已知AE=1,∠DCB=4、如图所示,∠AOP=∠BOP=15°,PC∥OA,PD⊥OA,若PC=4.

求PD的长五、小结与反馈:本节课你收获了什么?

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授

主备人

课

题

2.4.利用轴对称进行设计

教学目标

知识与能力理解轴对称及其性质,发展空间观念;过程与方法在制作剪纸和镶边的过程中,进一步理解轴对称及其性质情感态度与价值观欣赏中国民间剪纸艺术、镶边中的一些图案,体验轴对称在现实生活中的广泛应用和丰富的文化价值。

教学重点

在剪纸的过程中理解轴对称及其性质

教学难点

体验轴对称在现实生活中的丰富应用和文化价值

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、复习回顾:轴对称的性质二、自主学习预习课本55-56理解轴对称及其性质,发展空间观念三.合作探究:

取一张长30厘米、宽6厘米的纸条,将它每3厘米一段,一反一正像“手风琴”那样折叠起来,并在折叠好的纸上画出字母E。用小刀把画出的字母E挖去,拉开“手风琴”,你就可以得到一条以字母E为图案的花边。(1)在你所得的花边中,相邻两个图案有什么关系?相间的两个图案又有什么关系?说说你的理由。(2)如果以相邻两个图案为一组,每个图案之间有什么关系?三个图案为一组呢?为什么?(3)在上面的活动中,如果先把纸条纵向对折,再折成“手风琴”,然后继续上面的步骤,此时会得到怎样的花边?它是轴对称图形吗?先猜一猜?再做一做。

四、学以致用练习:请你将一张长方形的纸片对折,并在上面画出以下图形,然后将其轮廓剪下来展开,看看它是什么图形?你能仿此方法剪出一个蜻蜓或其他的图案吗?五、小结与反馈:本节课你收获了什么?

板书设计

教学反思

第三章

勾股定理

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

3.1探索勾股定理

教学目标

1、知识与技能目标让学生体验勾股定理的探索过程并理解勾股定理反映的直角三角形的三边之间的数量关系,会初步运用勾股定理进行简单的计算和实际运用2、过程与方法目标在探索勾股定理的过程中,让学生经历“观察——猜想——归纳——验证”的数学过程,并体会数形结合和从特殊到一般的数学思想方法。3、情感态度与价值观目标在探索勾股定理的过程中,培养学生的合作交流意识和探索精神。利用中国古代勾股方面的教育资源介绍,体现数学的文化价值。

教学重点

勾股定理的验证与简单运用

教学难点

勾股定理的验证

教具准备

导

学

过

程

二次备课

(一):创设情境,引入新课上课开始,先和同学们交流一个实际问题;如图所示,一棵大树在一次强烈台风中于离地面10米处折断倒下,树顶落在离树根24米处.

大树在折断之前高多少要想解决这个问题,就需要学习勾股定理。引出课题交代目标。(二):猜测结论,获取新知1.探究活动一:(1)课件显示如下地板砖示意图,让学生初步观察:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EC/CgAAjFPSRMqAK1tvAAAX9KQ3Eps013.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EC/CgAAjFPSRMqAK1tvAAAX9KQ3Eps013.jpg"

\

MERGEFORMATINET

(2)引导学生从面积角度观察图形:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/ED/CgAAiVPSRdyATT4TAAAq3FAvCCQ124.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/ED/CgAAiVPSRdyATT4TAAAq3FAvCCQ124.jpg"

\

MERGEFORMATINET

问:你能发现各图中三个正方形的面积之间有何关系吗?学生通过观察,归纳发现:结论1

以等腰直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.意图:从观察实际生活中常见的地板砖入手,让学生感受到数学就在我们身边.通过对特殊情形的探究得到结论1,为探究活动二作铺垫.2.探究活动二:由结论1我们自然产生联想:一般的直角三角形是否也具有该性质呢?(1)观察下面两幅图:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EE/CgAAiVPSRh6AQEQmAABFVQcqbs4136.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EE/CgAAiVPSRh6AQEQmAABFVQcqbs4136.jpg"

\

MERGEFORMATINET

(3)你是怎样得到正方形C的面积的?与同伴交流.(学生可能会做出多种方法,教师应给予充分肯定.)

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EF/CgAAilPSR1CAK8G9AAA6BUAAnD0774.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/EF/CgAAilPSR1CAK8G9AAA6BUAAnD0774.jpg"

\

MERGEFORMATINET

4)分析填表的数据,你发现了什么?学生通过分析数据,归纳出:结论2

以直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.意图:探究活动二意在让学生通过观察、计算、探讨、归纳进一步发现一般直角三角形的性质.由于正方形C的面积计算是一个难点,为此设计了一个交流环节.议一议:(1)你能用直角三角形的边长a、b、c来表示上图中正方形的面积吗?(2)你能发现直角三角形三边长度之间存在什么关系吗?(3)分别以5厘米、12厘米为直角边作出一个直角三角形,并测量斜边的长度.2中发现的规律对这个三角形仍然成立吗?第三环节:归纳验证,完善新知;用几何画板验证任意一个直角三角形三边的数量关系并验证斜三角形的情形。在此基础上让学生尝试归纳:直角三角形三边的数量关系得到:勾股定理(gou-gu

theorem):如果直角三角形两直角边长分别为a、b,斜边长为c,那么

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAjFPSSTmAK4rzAAAExG3ZNIU148.jpg"

\

MERGEFORMATINET

即直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.数学小史:勾股定理是我国最早发现的,中国古代把直角三角形中较短的直角边称为勾,较长的直角边称为股,斜边称为弦,“勾股定理”因此而得名.(在西方称为毕达哥拉斯定理)意图:议一议意在让学生在结论2的基础上,进一步发现直角三角形三边关系,得到勾股定理.第四环节:解决问题,应用新知;练习:1、基础巩固练习:(口答)求下列图形中未知正方形的面积或未知边的长度:

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAiVPSSU-ALekHAAAQAT79_DY382.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/04/F2/CgAAiVPSSU-ALekHAAAQAT79_DY382.jpg"

\

MERGEFORMATINET

2、直角三角形中,一条边长为3,另一条边长为4,则第三边长的平方是多少?解决开始上课时的问题:例

如图所示,一棵大树在一次强烈台风中于离地面10m处折断倒下,树顶落在离树根24m处.

大树在折断之前高多少?(教师板演解题过程)练习:2、生活中的应用1:小明妈妈买了一部29英寸(74厘米)的电视机.

小明量了电视机的屏幕后,发现屏幕只有58厘米长和46厘米宽,他觉得一定是售货员搞错了.你同意他的想法吗?你能解释这是为什么吗?应用2:有两棵树,一棵高10米,另一棵高4米,两树相距8米,一只小鸟从一棵树的树梢飞到另一棵树的树梢,问小鸟至少要飞行多少米?意图:练习第1题是勾股定理的直接运用,练习第2题是勾股定理的实际生活运用,意在巩固基础知识.第五环节:课堂小结,巩固新知.教师提问:这一节课你有哪些收获?在学生自由发言的基础上,师生共同总结:1.知识:勾股定理:如果直角三角形两直角边长分别为a、b,斜边长为c,那么

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"http://upload3./file/M00/05/76/CgAAh1PSSa-AOD9WAAAExG3ZNIU462.jpg"

\

MERGEFORMATINET

.2.方法:观察—探索—猜想—验证—归纳—应用;

3.思想:①

特殊—一般—特殊; ②

数形结合思想.意图:鼓励学生积极大胆发言,可增进师生、生生之间的交流、互动.第六环节:布置作业,拓展新知作业:1.教科书习题及配套练习册的习题;2.搜集勾股定理的有关资料;意图:作业1是为了巩固基础知识而设计;作业2是为了扩展学生的知识面而设计。

板书设计

教学反思

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

3.2一定是直角三角形吗

教学目标

知识与技能:掌握直角三角形的判别条件,并能进行简单应用;

教学思考:进一步发展数感,增加对勾股数的直观体验,培养从实际问题抽象出数学问题的能力,建立数学模型.解决问题:会通过边长判断一个三角形是否是直角三角形,并会辨析哪些问题应用哪个结论.情感态度与价值观.敢于面对数学学习中的困难,并有独立克服困难和运用知识解决问题的成功经验,进一步体会数学的应用价值,发展运用数学的信心和能力,初步形成积极参与数学活动的意识.

教学重点

探索并掌握直角三角形的判别条件.

教学难点

运用直角三角形判别条件解题.

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、创设情境,激发学生兴趣、导入课题展示一根用13个等距的结把它分成等长的12

段的绳子,请三个同学上台,按老师的要求操作.甲:同时握住绳子的第一个结和第十三个结.乙:握住第四个结.

丙:握住第八个结.拉紧绳子,让一个同学用量角器,测出这三角形其中的最大角.问:发现这个角是多少?(直角.)展示投影

1.

教师道白:古埃及人曾经用过这种方法得到直角,这个三角形三边长分别为多少?(

3、4、5

)

,这三边满足了哪些条件?

(

),是不是只有三边长为3、4、

5的三角形才可以成为直角三角形呢?现在请同学们做一做.二、做一做下面的三组数分别是一个三角形的三边a、b、c.5,12,13;7,24,25;8,15,17.1.这三组数都满足吗?同学们在运算、交流形成共识后,教师要学生完成.2.分别用每组数为三边作三角形,用量角器量一量,它们都是直角三角形吗?同学们在在形成共识后板书:如果三角形的三边长a、b、c满足

,那么这个三角形是直角三角形.满足的三个正整数,称为勾股数.大家可以想这样的勾股数是很多的.今后我们可以利用“三角形三边a、b、c满足时,三角形为直角形”来判断三角形的形状,同时也是用来判定两条直线是否垂直的方法.三、讲解例题例

一个零件的形状如图,按规定这个零件中∠A

与∠DBC都应为直角,工人师傅量得零件各边尺寸:AD

=

4,AB

=

3,

BD=5,DC

=

13

,

BC=12,这个零件符合要求吗?分析:要检验这个零件是否符合要求,只要判断△ADB和△DBC

是否为直角三角形,这样直角三角形的判别方法就可派上用场了.解:在△ABD中,.所以△ABD为直角三角形,∠A

=90°.在△BDC中,

所以△BDC是直角三角形,∠DBC

=90°.因此这个零件符合要求.课堂练习:⒈

下列几组数能否作为直角三角形的三边长?说说你的理由.⑴9,12,15;

⑵15,36,39;⑶12,35,36;

⑷12,18,22.⒉

已知 ABC中,BC=41,

AC=40,

AB=9,

则此三角形为_______三角形,

______是最大角.⒊

四边形ABCD中,已知AB=3,BC=4,CD=12,DA=13,且∠ABC=900,求这个四边形的面积.课后小结:直角三角形判定定理:如果三角形的三边长a,b,c.

1.满足a2

+b2=c2

,那么这个三角形是直角三角形.2.满足a2

+b2=c2的三个正整数,称为勾股数.勾股数扩大相同倍数后,仍为勾股数.课后作业:

课后习题.教学反思:这是勾股定理的逆应用.大部分的同学只要能正确掌握勾股定理的话,都不难理解.当然勾股定理的理解掌握是关键.

板书设计

教学反思

周

次

课

型

复习课

主备人

课

题

3.3勾股定理的应用举例

教学目标

知识与技能目标:将实际问题抽象成数学问题,利用数学中的建模思想构造直角三角形,会用勾股定理解决实际问题;已知直角三角形一条边的长和另外两条边的关系,能用勾股定理列出方程。能力与情感目标:培养学生的观察能力、动手能力自学能力、计算能力、逻辑思维能力;通过运用勾股定理知识解决具体问题,提高分析能力和观察能力。数学思考:在利用勾股定理解决实际问题的过程中,体验数学学习的实用性.经历将实际问题抽象成数学问题的过程,在操作、观察、分析过程中培养学生主动探究的习惯。

教学重点

勾股定理的应用。

教学难点

将实际问题转化为数学问题。

教具准备

导

学

过

程

二次备课

一、巧设问题,引入课题:

“大家喜欢旅游吗?”与学生的对话激发学生对勾股定理的应用探知的需求!本节课带领学生到烟台的一座小城去游玩,由第一站护城河引出芦苇题,第二站到博物馆引出旗杆练习题,第三站到美食一条街引出汽车过单行道拱门的题。小热身砸金蛋游戏环节复习常见的勾股数:10以内数字打头的勾股数你知道有谁吗?夯实基础,为应用题的计算快捷提供依据。二、新知学习:1、第一站:

河边上有一个水池,水面是一个边长为10尺的正方形,在水池正中央有一根新生的芦苇,它高出水面1尺.如果把这根芦苇拉向岸边,它的顶端恰好到达岸边的水面,请问这个水池的深度和这根芦苇的长度各是多少 解:设水池的水深AC为x尺,则这根芦苇长为AD=AB=(x+1)尺,在直角三角形ABC中,BC=5尺.由勾股定理得:BC2+AC2=AB2.即

52+

x2=(x+1)2.25+x2=

x2+2x+1.2x=24.∴

x=12,x+1=13.答:水池的水深12尺,这根芦苇长13尺.2、第二站:

(学生自做,计时5分钟竞赛)

你想知道博物馆旗杆的高度,而又不能把旗杆放倒测量,当地工作人员发现旗杆顶端的绳子垂到地面还多2米,当他们把绳子下端拉开8米后,绳子刚好斜着拉直下端接触地面,你能算算旗杆的高度吗 3、第三站:

美食街是个单行车道,你乘坐的车要通过一个拱门,此拱门的截面是一个半径为3.9m的半圆形,你乘坐的车高3.5m、宽3m,你能顺利通过该拱门吗?(本环节是教学重点:1、我通过演示拱门和汽车模型进行分析,通过演示,让学生明白汽车过拱门单行道走中间。2、学生会根据立体图形画出几何图形,进行合理探究。)利用三种方法进行探究,方法一、先引导学生通过已知汽车宽度、半径、求出能通过的汽车的最大高度,与已知高度进行比较进行决策;方法二、利用已知高、宽求能通过的最小拱门的半径,再与已知半径进行比较进行决策(这是课本的方法);方法三、利用已知高、半径求能通过的汽车的最大宽度,与已知宽度进行比较进行决策(学生自己总结此方法)。本环节主要探究第一种,其他两种孩子自然就很容易想到。三、巩固练习,反馈矫正

---------我就是最棒的!当堂小测验(

为选作题)1.一根旗杆在离地面6米处折裂,旗杆顶部落在离旗杆底部8米处.旗杆原来有(

)米

(A类)2.一根16米高的旗杆在某处折裂,旗杆顶部落在离旗杆底部8米处.求断裂处距离地面的高度

(B类)

3.老师想用一条36cm长的绳子围成一个直角三角形,期中一条边长度为12cm,求另外两边的长度?四、感悟与反思(学生来结本节课的内容即学有所得)通过这节课的学习活动你有哪些收获?师生相互交流总结:1.解决实际问题的方法是建立数学模型求解.五、

布置异步作业1、(A)基础达标:(1)在一棵树的10米高的D处有两只猴子,其中一只猴子爬下树走到离树20米的池塘A处,另一只爬到树顶后直接跃向池塘A处,如果两只猴子所经过的直线距离相等,试问这棵树有多高 (2)一大楼发生火灾,消防车立即赶到距大楼9米处,升起云梯到失火的窗口,已知云梯长15米,云梯底部距地面2.2米,则发生火灾的窗口距地面有多少米 2、(B)拓展延伸:自编一道与勾股定理有关的应用题向与你水平相当的同学发出挑战。六、教学设计反思本节从生动有趣的问题情景出发,通过学生自主探究,运用勾股定理及其逆定理解决简单的实际问题,既巩固了基本知识点,又在将实际问题抽象成几何图形过程中,学会观察,提高分析能力,渗透数学建摸思想.在设计中,我注重以下两点:

1.要创造性的利用好教材提供的素材教材是“汽车过隧道”,我将它改为“汽车如何过拱门”,是一个生动有趣的问题,让学生充满了探究的欲望,对发展学生的空间观念很有好处.

2.合理使用教材提供的练习本节课通过“第二站”和“第三站”把教材中的练习与例题重组,使练习有梯度,既巩固了基本知识点,又训练了学生的应用能力.

3.突破重点、突破难点的策略在教学过程中教师应通过情景创设,激发兴趣,鼓励引导学生经历探索过程,得出结论,从而发展学生的数学应用能力,提高学生解决实际问题的能力.

4.分层教学根据本班学生实际情况可在教学过程中选择:当堂测试和异步作业都分出A、B组,差异教学渗透每一个环节!

5.评价方式根据新课标的评价理念,在教学过程中应关注学生的参与程度,关注活动中所反映出的思维水平,关注对实际问题的理解水平,关注学生对基本知识的掌握情况和应用勾股定理及逆定理解决实际问题的意识和能力.在教学过程中尊重学生的个体差异,对于学生的回答教师应给予恰当的评价与鼓励,并帮助学生树立学习数学的自信,充分发挥教育的价值.因此我设立了男孩女孩pk台,事实鼓励评价。

板书设计

教学反思

第四章

实数

周

次

课

型

新授课

主备人

课

题

4.1无理数

教学目标

1.知识与技能: 了解无理数产生的实际背景和引入的必要性;会判断一个数是有理数还是无理数.2.过程与方法: 让学生亲自动手做拼图活动,培养学生动手能力和合作精神,发展学生的抽象概括能力,在活动中进一步发展学生独立思考合作交流的意识和能力.3.情感、态度与价值观: 引导学生充分进行探索,交流与讨论等教学活动,培养他们的合作与钻研精神.

教学重点

1、通过拼图活动让学生感受无理数产生的实际背景和引入的必要性.2判断一个数是不是有理数