今生今世的证据教案

图片预览

文档简介

今生今世的证据

课题

今生今世的证据

课型

现代文新授课

课时

1课时

教具

多媒体

教学目标

知识点

给词语注音,积累字词,把握文章结构。

能力点

反复研读,与文本、编者对话,深刻体会作者在作品中流露出的观点。

了解文中对场景细致描写的方法。

教育点

作者字里行间的表达中透露出物与场景的个性化,体验作者的感情。

重难点

1.通过阅读,训练学生通过点评来深入理解课文。2.

文章富含哲理,需要仔细品味,课堂上可让学生充分讨论,集思广益,通过评点理解课文。

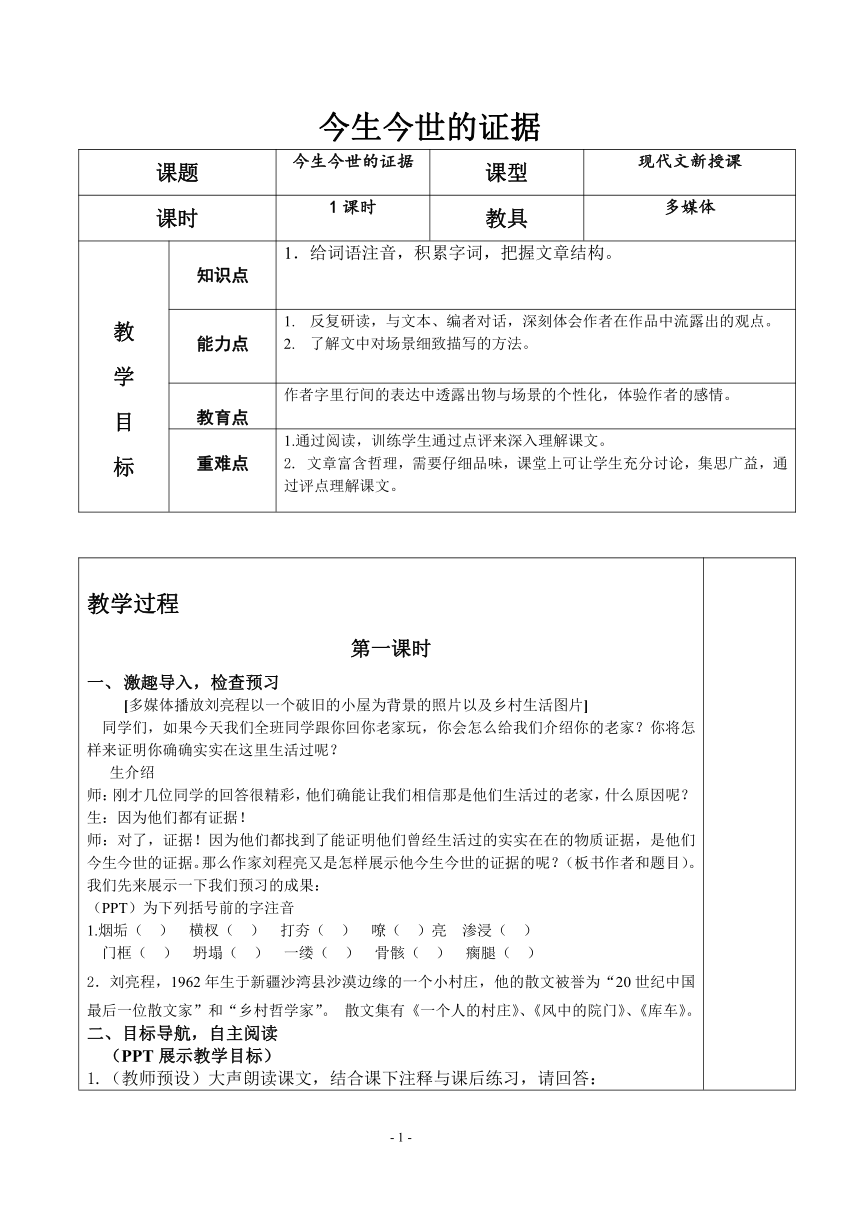

教学过程第一课时激趣导入,检查预习[多媒体播放刘亮程以一个破旧的小屋为背景的照片以及乡村生活图片]同学们,如果今天我们全班同学跟你回你老家玩,你会怎么给我们介绍你的老家?你将怎样来证明你确确实实在这里生活过呢?

生介绍

师:刚才几位同学的回答很精彩,他们确能让我们相信那是他们生活过的老家,什么原因呢?

生:因为他们都有证据!

师:对了,证据!因为他们都找到了能证明他们曾经生活过的实实在在的物质证据,是他们今生今世的证据。那么作家刘程亮又是怎样展示他今生今世的证据的呢?(板书作者和题目)。我们先来展示一下我们预习的成果:(PPT)为下列括号前的字注音1.烟垢(

)

横杈(

)

打夯(

)

嘹(

)亮

渗浸(

)门框(

)

坍塌(

)

一缕(

)

骨骸(

)

瘸腿(

)2.刘亮程,1962年生于新疆沙湾县沙漠边缘的一个小村庄,他的散文被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。

散文集有《一个人的村庄》、《风中的院门》、《库车》。二、目标导航,自主阅读(PPT展示教学目标)1.(教师预设)大声朗读课文,结合课下注释与课后练习,请回答:

你觉得这篇文章写了什么

作者今生今世的证据是什么

(积累知识,走进文本,触摸语言,形成语感)

提示自读要求:用铅笔在不认识的生字词下面画上三角号,借助工具书查出字音或字义,如果词语的义项很多,要依据语境,选出适合于语境的义项。标清自然节序号。三、合作学习,交流探究【学生活动:小组讨论、交流合作】(PPT展示问题)1、文章的题目是“今生今世的证据”,那么证据是什么?

学生1:故乡的具体事物,

即自己生活的村庄的一切。

学生2:

草、土墙、房子、门洞、窗口、烟道、锅头、破瓦片、泥皮、烟垢、灰、划痕、木和铁钉等。(段二)2、作者为什么要找寻证据?(用原文句子回答)关键句:我走的时候,我还不知道曾经的生活,有一天会需要证明。关键段(段六):

这一切,难道不是一场一场的梦?如果没有那些旧房子和路,没有扬起又落下的尘土,没有与我一同长大仍旧活在村里的人、牲畜,没有还在吹刮着的那一场一场的风,谁会证实以往的生活——即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证。

总结:证实曾经的生活

(

以往的生活)

见证内心的生存3、面对这些证据,“我走的时候”

,“我们想它没用处了”

;面对这些证据,“我走的时候,”以为“我们搬去的地方会有许多新东西,一切都会再有的”;所以我走的时候,我还不懂得怜惜曾经拥有的事物;所以我走的时候,还不知道向那些熟悉的东西去告别;

所以我走的时候,我还不知道曾经的生活有一天,会需要证明。面对是已经失去的这些今生今世的证据,作者的内心有着怎样的心绪呢?

请大家重点读一读第二段,并说说。

明确感情:

怀念、遗憾、自责、悲伤、期待……四、重点讲解,深度研习

(ppt展示问题)1、当证据消失了的时候,我已“踏踏实实地踏上虚无之途”,这句话如何理解?(先每组找一个同学回答学生讨论的结果,教师再做总结。)生1:家园没有了,失去了,我对家乡的寻找都成了徒劳。也意味着我失去了精神的家园,真正地无家可归,没有人生的归宿,人成了精神的流浪者。生2:故乡,也就是当一个人的生命印记不复存在时,他的生命,他的历史也就成了一片空虚,他没有根,也就没有了寄托和归宿,没有通向未来的方向。这样,想“回家”,却只能走向“空虚”。

明确(显示)故乡≠家 故乡≠出生地 故乡≠旅游景区

故乡是恒久的烙印,是精神家园,是精神的归宿地,是根

2、本文的写作特色是什么?(1)形象的事物表达了抽象的感情。(2)细腻的场景描写。五、课堂小结《今生今世的证据》越过人与故乡的依恋之情这种感情去进一步追问这种感情何以会产生,人与故乡的关系到底是什么,故乡对一个人来说又意味着什么,人在家乡,人离开家乡,家乡成为故乡,这其间都发生了什么事情,有什么变化深藏其中。

故乡,人出生、成长、生活与劳作的地方,不管它今后是否有用,也不管人是不是永远永远与它相伴,它都是有意义的,因为它烙上了人的印记,是人生活的物化。六、体验与表达

1、 请同学们讨论讨论在你十几年的生活,哪些最值得你回忆的“今生今世的证据”,和同学做个交流。2、结合实际以“今生今世的证据”为题写一篇随笔,要有一定的真情实感。附:板书设计那时候,我不懂得热爱故乡→反衬故乡的可爱我生活中熟悉的东西:

榆树、夕阳、牲畜、盖房、公鸡、黑狗家园失去,才觉出它的价值,表达对故乡的难忘(照应开头)教后记此文篇幅不长,难度不大,掌握作者的思想感情并不难,可以通过朗读训练等环节来帮助学生理解主题。课堂教学重点应放在品味语言上,可以通过学生讨论,教师引导等方式进行学习。

-

1

-

课题

今生今世的证据

课型

现代文新授课

课时

1课时

教具

多媒体

教学目标

知识点

给词语注音,积累字词,把握文章结构。

能力点

反复研读,与文本、编者对话,深刻体会作者在作品中流露出的观点。

了解文中对场景细致描写的方法。

教育点

作者字里行间的表达中透露出物与场景的个性化,体验作者的感情。

重难点

1.通过阅读,训练学生通过点评来深入理解课文。2.

文章富含哲理,需要仔细品味,课堂上可让学生充分讨论,集思广益,通过评点理解课文。

教学过程第一课时激趣导入,检查预习[多媒体播放刘亮程以一个破旧的小屋为背景的照片以及乡村生活图片]同学们,如果今天我们全班同学跟你回你老家玩,你会怎么给我们介绍你的老家?你将怎样来证明你确确实实在这里生活过呢?

生介绍

师:刚才几位同学的回答很精彩,他们确能让我们相信那是他们生活过的老家,什么原因呢?

生:因为他们都有证据!

师:对了,证据!因为他们都找到了能证明他们曾经生活过的实实在在的物质证据,是他们今生今世的证据。那么作家刘程亮又是怎样展示他今生今世的证据的呢?(板书作者和题目)。我们先来展示一下我们预习的成果:(PPT)为下列括号前的字注音1.烟垢(

)

横杈(

)

打夯(

)

嘹(

)亮

渗浸(

)门框(

)

坍塌(

)

一缕(

)

骨骸(

)

瘸腿(

)2.刘亮程,1962年生于新疆沙湾县沙漠边缘的一个小村庄,他的散文被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。

散文集有《一个人的村庄》、《风中的院门》、《库车》。二、目标导航,自主阅读(PPT展示教学目标)1.(教师预设)大声朗读课文,结合课下注释与课后练习,请回答:

你觉得这篇文章写了什么

作者今生今世的证据是什么

(积累知识,走进文本,触摸语言,形成语感)

提示自读要求:用铅笔在不认识的生字词下面画上三角号,借助工具书查出字音或字义,如果词语的义项很多,要依据语境,选出适合于语境的义项。标清自然节序号。三、合作学习,交流探究【学生活动:小组讨论、交流合作】(PPT展示问题)1、文章的题目是“今生今世的证据”,那么证据是什么?

学生1:故乡的具体事物,

即自己生活的村庄的一切。

学生2:

草、土墙、房子、门洞、窗口、烟道、锅头、破瓦片、泥皮、烟垢、灰、划痕、木和铁钉等。(段二)2、作者为什么要找寻证据?(用原文句子回答)关键句:我走的时候,我还不知道曾经的生活,有一天会需要证明。关键段(段六):

这一切,难道不是一场一场的梦?如果没有那些旧房子和路,没有扬起又落下的尘土,没有与我一同长大仍旧活在村里的人、牲畜,没有还在吹刮着的那一场一场的风,谁会证实以往的生活——即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证。

总结:证实曾经的生活

(

以往的生活)

见证内心的生存3、面对这些证据,“我走的时候”

,“我们想它没用处了”

;面对这些证据,“我走的时候,”以为“我们搬去的地方会有许多新东西,一切都会再有的”;所以我走的时候,我还不懂得怜惜曾经拥有的事物;所以我走的时候,还不知道向那些熟悉的东西去告别;

所以我走的时候,我还不知道曾经的生活有一天,会需要证明。面对是已经失去的这些今生今世的证据,作者的内心有着怎样的心绪呢?

请大家重点读一读第二段,并说说。

明确感情:

怀念、遗憾、自责、悲伤、期待……四、重点讲解,深度研习

(ppt展示问题)1、当证据消失了的时候,我已“踏踏实实地踏上虚无之途”,这句话如何理解?(先每组找一个同学回答学生讨论的结果,教师再做总结。)生1:家园没有了,失去了,我对家乡的寻找都成了徒劳。也意味着我失去了精神的家园,真正地无家可归,没有人生的归宿,人成了精神的流浪者。生2:故乡,也就是当一个人的生命印记不复存在时,他的生命,他的历史也就成了一片空虚,他没有根,也就没有了寄托和归宿,没有通向未来的方向。这样,想“回家”,却只能走向“空虚”。

明确(显示)故乡≠家 故乡≠出生地 故乡≠旅游景区

故乡是恒久的烙印,是精神家园,是精神的归宿地,是根

2、本文的写作特色是什么?(1)形象的事物表达了抽象的感情。(2)细腻的场景描写。五、课堂小结《今生今世的证据》越过人与故乡的依恋之情这种感情去进一步追问这种感情何以会产生,人与故乡的关系到底是什么,故乡对一个人来说又意味着什么,人在家乡,人离开家乡,家乡成为故乡,这其间都发生了什么事情,有什么变化深藏其中。

故乡,人出生、成长、生活与劳作的地方,不管它今后是否有用,也不管人是不是永远永远与它相伴,它都是有意义的,因为它烙上了人的印记,是人生活的物化。六、体验与表达

1、 请同学们讨论讨论在你十几年的生活,哪些最值得你回忆的“今生今世的证据”,和同学做个交流。2、结合实际以“今生今世的证据”为题写一篇随笔,要有一定的真情实感。附:板书设计那时候,我不懂得热爱故乡→反衬故乡的可爱我生活中熟悉的东西:

榆树、夕阳、牲畜、盖房、公鸡、黑狗家园失去,才觉出它的价值,表达对故乡的难忘(照应开头)教后记此文篇幅不长,难度不大,掌握作者的思想感情并不难,可以通过朗读训练等环节来帮助学生理解主题。课堂教学重点应放在品味语言上,可以通过学生讨论,教师引导等方式进行学习。

-

1

-