我心归去教学设计

图片预览

文档简介

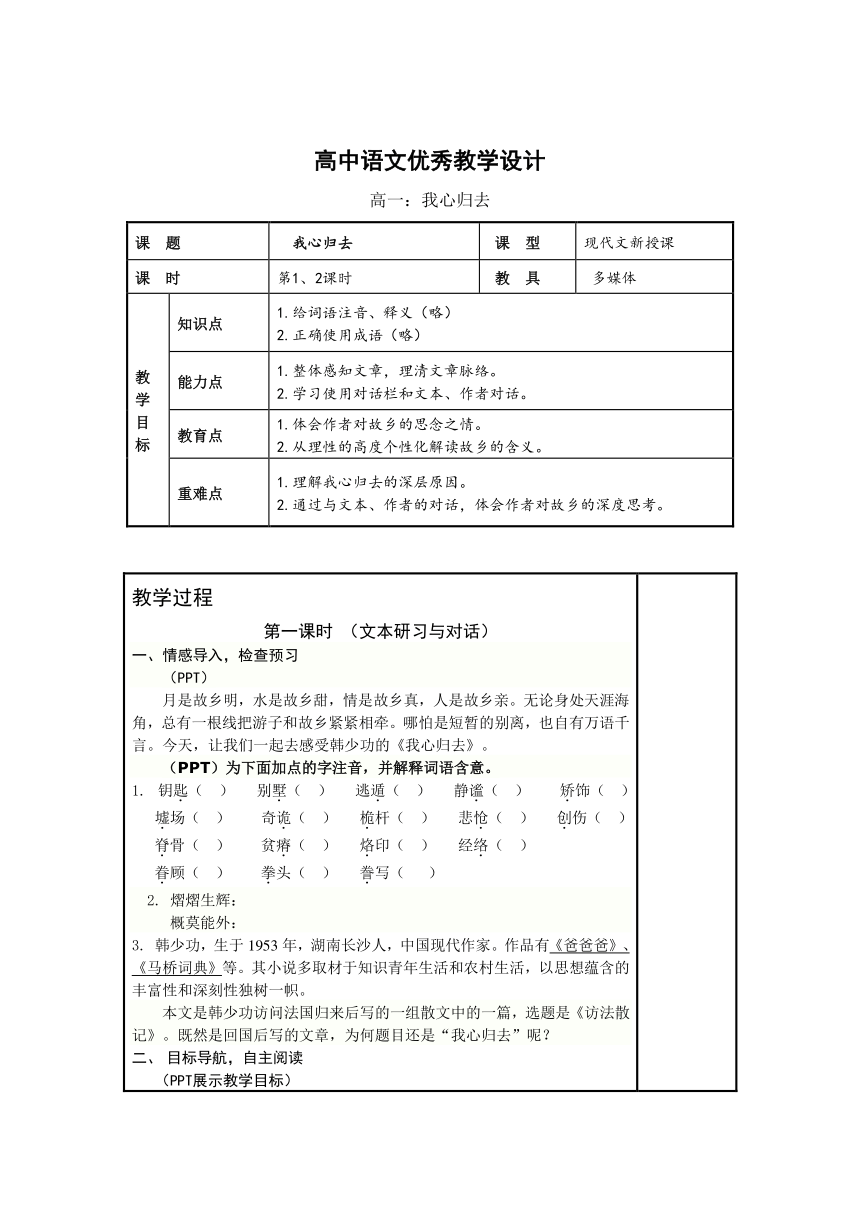

高中语文优秀教学设计

高一:我心归去

课

题

我心归去

课

型

现代文新授课

课

时

第1、2课时

教

具

多媒体

教学目标

知识点

1.给词语注音、释义(略)2.正确使用成语(略)

能力点

1.整体感知文章,理清文章脉络。2.学习使用对话栏和文本、作者对话。

教育点

1.体会作者对故乡的思念之情。2.从理性的高度个性化解读故乡的含义。

重难点

1.理解我心归去的深层原因。2.通过与文本、作者的对话,体会作者对故乡的深度思考。

教学过程第一课时

(文本研习与对话)一、情感导入,检查预习(PPT)月是故乡明,水是故乡甜,情是故乡真,人是故乡亲。无论身处天涯海角,总有一根线把游子和故乡紧紧相牵。哪怕是短暂的别离,也自有万语千言。今天,让我们一起去感受韩少功的《我心归去》。(PPT)为下面加点的字注音,并解释词语含意。钥匙(

)

别墅(

)

逃遁(

)

静谧(

)

矫饰(

)

墟场(

)

奇诡(

)

桅杆(

)

悲怆(

)

创伤(

)

脊骨(

)

贫瘠(

)

烙印(

)

经络(

)眷顾(

)

拳头(

)

誊写(

)

2.

熠熠生辉:

概莫能外:3.

韩少功,生于1953年,湖南长沙人,中国现代作家。作品有《爸爸爸》、《马桥词典》等。其小说多取材于知识青年生活和农村生活,以思想蕴含的丰富性和深刻性独树一帜。本文是韩少功访问法国归来后写的一组散文中的一篇,选题是《访法散记》。既然是回国后写的文章,为何题目还是“我心归去”呢?目标导航,自主阅读

(PPT展示教学目标)1.(教师预设)快速浏览全文,注意字词和课下注释,请回答:为何是我心“归去”?理由:

。

。

(积累知识,走进文本,触摸语言,形成语感)提示自读要求:随时用横线标注掌握不熟练的字词,注意点评栏所给的提示和问题,寻找课文原句给出问题的理由。明确:第一段:“我在圣纳赛尔市为时一个月的‘家’,是一幢雅静的别墅。”第八段:“我已来过法国三次……我的心却在一次次偷偷归去。”(遵循文本自然界顺序回答,逐段解决相关问题。)由此可见,作者身在异乡的土地上,所谓“归去”,就是“我心”从法国归向故乡。三、合作学习,交流探究

(对话文本,学会审美)1、然而,异乡的景色与生活难道不如家乡的吗,让作者的心“一次次偷偷归去”?(注:迅速阅读1-4段,寻找关键的词语)明确:学生(1):法国的生活:“雅静的别墅”“两层楼的六个房间四张床三个厕所全属于我”“房子前面是蓝海,旁边是绿公园”。(2)在法国时的心情:寂寞、孤独、空虚。

2、作者是如何渲染身在异乡的心情的?(1)、你拿起电话不知道要打向哪里,你拿着门钥匙不知道出门要去向何方。(2)、你到了悬崖的边缘……那不是深谷,那里什么也没有,你跳下去不会有任何声音和光影,只有虚空。(3)、你对吊灯作第六或六十次研究,这时候你就可以知道,你差不多开始发疯了。移民的日子是能让人发疯的。优越的生活和作者的心情形成了强烈的对比,因此,作者的心会一次次“归去”,追寻着他熟悉的生活,熟悉的声音,熟悉的朋友,那个地方就是—故乡。3、对家、对亲人的思念,让作者执意于“我心归去”,作者又是如何表现这种强烈的思念之情的?(注:找两个同学朗读5-6段)明确读出原文中的句子,加以体会:学生(1):“我坐在柔和的灯雾里,听窗外的海涛和海鸥的鸣叫,想像母亲、妻子、女儿现在熟睡的模样,隔着万里守候她们睡到天明。”学生感受:对家人的一种思念之情。老师补充:充满温情的想象:远隔千里,想象着亲人熟睡的模样,那是对家的思念,也是对身后远远的那一片热土的感怀。那里有自己的亲友,更有自己的过去。补充知识:感受一下相同的思念,不同的表达。月夜(杜甫)

今夜鄜(fū)州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。学生(2):“我的故乡没有繁华酥骨的都会,没有静谧侵肌的湖泊,没有悲剧般幽深奇诡的城堡,没有绿得能融化你所有思绪的大森林。故乡甚至是贫瘠而脏乱的。”异域他乡------------故乡

对

比

手法:排比、欲扬先抑故乡在作者的心中有着独一无二的位置,故乡的小径,未归家的小羊,插在地边的犁头,都会让作者的心忍不住“归去”。因此,作者“归去”的深层原因在于对故乡深深地眷恋之情。

四、重点讲解,深度研习问题探究:然而,到底什么是故乡?(阅读7-9段,重点解读一下作者对“故乡”的独特思考。可以让学生选择喜欢的语句进行讨论,进行个性化的解读。老师预设了对下列语句的解读,共同寻求“故乡”深刻的含义。)(1)故乡比任何旅游景区多了一些东西:你的血、泪,还有汗水。故乡的美丽总是含着悲伤。

对于旅游景区而言,“我们”都是过客,而对于故乡而言,我们留下的是情感,是付出,故乡哪怕“贫瘠而脏乱”,在“我们”心中也是美丽的,即使是含着悲伤。(2)那种失望不同于对旅泊之地的失望,那种失望能滴血。血沃之地将真正生长出金麦穗和赶车谣。因为满含希望,才会有失望之情。发自内心的情感与付出必能让故乡焕发生机,拥有物质和精神上的双重丰收。“金麦穗”象征物质财富,“赶车谣”象征精神财富。(3)故乡意味着我们的付出—它与出生地不是一回事。只有艰辛劳动奉献过的人,才真正拥有故乡……因为付出过,故乡会留下我们深深地脚印,我们与故乡拥有了共同的记忆。人,可以不止一个故乡,奉献越多的人越富有,因为故乡让它心有所属。学生小结:因为付出过,所以我们幸福着;因为失望过,所以我们奋斗着;因为劳动过奉献过,所以我们心有所属,心有所归。师生共同总结:故乡是生命的密不可分的一部分,那个地方意味着我们的付出与奉献,也因此回馈给我们的心灵的归宿与无价的财富。板书设计:

临时的“家”

有亲友,有过去异

难耐的冷清

故

亲切、激动

无聊的发疯

有血、泪、汗水乡

移民的“追问”

乡

有希望

心有所归

第二课时(练习与反馈)五、当堂达标,拓展提高1.搜集关于“故乡”的文章,感受“家园之思”的永恒魅力。2.课堂达标

(1).下列词语中加点字的读音有误的一项是(

)

A.矫饰(jiǎo)

眷顾(juàn)

草坂(bǎn)

湖泊(bō)

B.逃遁(dùn)

惦念(diàn)

潦倒(liáo)

酥骨(sū)

C.别墅(shù)

贫瘠(jí)

奇诡(guǐ)

熠熠(yì)

D.静谧(mì)

悲怆(chuàng)

模样(mú)

烙印(lào)

(2).下列词语中书写有误的一项是(

)

A.雅静

缺乏

孤寂

概莫能外

B.融化

家具

矫饰

拥挤不堪

C.依靠

车厢

消迁

阴沉连日

D.艰辛

风雅

按照

幽深奇诡

(3).依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是(

)

(1)深谷还可以使你粉身碎骨,使你头破血流,使你感触到实在,那不是深谷,那里什么也没有,你跳下去不会有任何声音和光影,只有

。

(2)在这个意义上来说,任何旅游景区的美都多少有点不够格,只是失血的

。

(3)尽管你渴望见到你的妻子,你一直对她深怀______。

A.虚空

掩饰

眷顾

B.虚空

矫饰

眷念

C.虚无

矫饰

眷顾

D.虚无

掩饰

眷念

(4).下列句子中有语病的一项是(

)

A.你到了悬崖的边缘,前面是寂静的深谷,不,连深谷也不是。

B.也许舒伯特在歌颂宫廷或爱情,但我相信所有雄浑的男声独唱都应该是给故乡的。

C.我这才明白,为什么各种异国的旅游景区都不能使我像故乡一样感到亲切和激动。

D.只有艰辛劳动过奉献过的人,才真正拥有故乡。阅读下文,完成(5)-(8)(题。阳台上的遗憾

韩少功

从某种意义上来说,建筑是人心的外化和物化。南方在古代为蛮,化外之地,建筑上也就多有蛮风的留影。尤其到海口一看,尽管这里地势平坦并无重庆式的山峦起伏,但前人留下的老街几乎很少有直的,正的,这些随意和即兴的作品,呈礼崩乐坏纲纪不存之象,种种偏门和曲道。很合适隐藏神话、巫术和反叛,要展示天子威仪和官府阵仗,却不那么方便。留存在这些破壁残阶上的,是一种天高皇帝远的自由和活泼,是一种帝国文化道统的稀薄和涣散。但是,建筑外观上的南北之异,并不妨碍南方的宅院,与北方的四合院一样,也是很见等级的,很讲究家族封闭与合和的。有东西两厢,甚至有前后几进,在那正厅大堂里正襟入座,上下分明,主次分明.三纲五常的感觉便油然而生。倘若在院中春日观花,夏日听蝉,箫吹秋月,酒饮冬霜,也就免不了一种陶潜式的冲淡和曹雪芹式的伤感,汉文化一直也在这样的南国宅院里咳血和低吟。

这一类宅院,在现代化的潮流面前一一倾颓,当然是无可避免的结局。金钱成了比血缘更为强有力的社会纽带,个人成了比家族更为重要的社会单元,大家族开始向小家庭解体,小家庭又正在被独身风气蚕食,加上都市生育一胎化,已使旧式宅院的三进两厢之类十分多余。要是多家合住一院,又不大方便保护现代人的隐私,谁愿意起居出入喜怒哀乐都在邻居的众目睽睽之下

更为重要的是,都市化使地价狂升,尤其中国突然冒出十二亿人,很难容忍旧式宅院那样奢侈的建筑容积率。稍微明了国情的人,就不难理解高楼大厦是我们唯一现实的选择。看到某些洋人对四合院之类津津乐道,不必去过分地凑热闹。

这种高楼大厦正在显现着新的社会结构,展拓着新的心理空间,但一般来说缺少个性,以其水泥和玻璃,正在统一着每一个城市的面容和表情,正在不分南北地制定出彼此相似的生活图景。人们走入同样的电梯,推开同样的窗户,坐上同样的马桶,在同一时刻关闭电视并在同一时刻打出哈欠。长此下去,环境也可以反过来侵染人心,会不会使它的居民们产生同样的流行话题,同样的购物计划,同样的恋爱经历以及同样的怀旧情结 以前有一些人说,儒家造成文化的大一统,其实,现代工业对文化趋同的推动作用,来得更加猛烈和广泛,行将把世界上任何一个天涯海角,都制作成建筑的仿纽约,服装的假巴黎,家用电器的赝品东京——所有的城市,越来越成为一个城市。

这种高楼大厦的新神话拔地升天,也正把我们的天空挤压和分割得狭窄零碎,正在使四季在隔热玻璃外变得暧昧不清,正在使田野和鸟语变得十分稀罕和遥远。清代张潮在《幽梦三影》中说:“因雪想高士,因花想美人,因酒想侠客,因月想好友,因山水想得意诗文。”如此清心和雅趣,似乎连同产生它的旧式宅院,已经永远被高楼大厦埋葬在地基下面了。全球的高楼居民和大厦房客们,相当多已习惯于一边吃快餐食品,一边因雪想堵车,因花想开业,因酒想公关,因月想星球大战,因山水想开发区批文。当然,在某一天,我们也可以步入阳台,在铁笼般的防盗网里,或者在汽车急驰而过的沙沙声里,一如既往地观花或听蝉,月下吹箫或霜中饮酒,但那毕竟有点像勉勉强强的代用品,有点像用二胡拉贝多芬,或者是在泳池里远航,少了一些真趣。这不能不使人遗憾。遗憾是历史进步身后寂寞的影子。

(5).如何理解“汉文化一直也在这样的南国宅院里咳血和低吟”

(6).文章第一段写到了南北建筑与文化,这样写对全文结构安排有什么作用

(7).“所有的城市,越来越成为一个城市”,这说明现代城市有什么样的发展趋势 表现在哪些方面?请根据文章内容加以概括。

(8).根据全文,分析作者对旧式宅院和高楼大厦的态度,并就文末“遗憾是历史进步身后寂寞的影子”所蕴含的作者观点作出简要评价。

参考答案:

(1).提示:A项中“湖泊”的“泊”应读为“pō”。

答案:A

(2).提示:C项中“消迁”的“迁”应写作“遣”。

答案:C

(3).提示:虚空:空虚。虚无:有而若无,实而若虚,道家用来指“道”(真理)的本体无所不在,但无形象可见。掩饰:设法掩盖(真实的情况)。矫饰:故意造作来掩饰。眷顾:关心照顾。眷念:想念。B项与语境相符。

答案:B

(4).提示:C

项中“使我”应放在“感到亲切和激动”之前。

答案:C(5).提示:首先注意题干句子中的关键词“汉文化”“南国宅院”“咳血和低吟”,

然后根据这些关键词去文中寻找有关信息。此题的主要信息在第一段中。

参考答案:即使在这样的宅院里,也有三纲五常的专制和文人雅士的伤感。

(6).提示:南北建筑与文化形成对照,这比较容易看出;再看以下各段的内容,

不难看出其铺垫作用。

参考答案:(1)铺垫作用

;(2)对照作用

。

(7).提示:解答问题(1),其信息就在句子所在的段落中。细读本段,不难发现能开阔本段所写内容的词语“文化趋同”,因问题是“发展趋势”,故可概括为“趋同化”。解答问题(2),要对本句所在段落的内容作一总结。

参考答案:(1)

趋同化

(2)

①生活空间的一致。

②生活方式的相似。

③思想感情的相近。

(8).提示:通读全文,不难发现文中写了传统旧式宅院和现代的高楼大厦的优缺点,故可总结为“无论是传统旧式宅院,还是现代的高楼大厦都有它们的长处和短处”。第二问需要对课文内容进行总结,根据对文章内容的理解作出自己的评价。

参考答案:(1)

无论是传统旧式宅院,还是现代的高楼大厦都有它们的长处和短处。(2)

历史是发展进步的,但在进步的同时也会留下不少遗憾。

①辨证的态度

;②时代的眼光;

③深刻的反思。教后记:此文结构比较清晰,可以通过对比手法的解读切入文本,作者的情感也是思乡之情。但是对于故乡的定义多了作者的解读,因此,教学应重点放在品味语句上,特别是表现作者对故乡情感的语句。拓展部分,是课文的必要补充,是学生思维训练的自然延伸,注重基础,适当扩展。设计亮点:这篇文章本身并不复杂,作为第三专题思乡主题应该是很明显的。设计上很容易空洞的解读情感,而忽视了语句的深刻品读。在设计上,我们立足于以学生为主体,教师为主导的思想,把精力更多的放在对语言的个性化解读上面,让学生在理解作者观点的基础上,学会自己和文本、作者进行对话,让学生感受到一篇不一样的文章。

高一:我心归去

课

题

我心归去

课

型

现代文新授课

课

时

第1、2课时

教

具

多媒体

教学目标

知识点

1.给词语注音、释义(略)2.正确使用成语(略)

能力点

1.整体感知文章,理清文章脉络。2.学习使用对话栏和文本、作者对话。

教育点

1.体会作者对故乡的思念之情。2.从理性的高度个性化解读故乡的含义。

重难点

1.理解我心归去的深层原因。2.通过与文本、作者的对话,体会作者对故乡的深度思考。

教学过程第一课时

(文本研习与对话)一、情感导入,检查预习(PPT)月是故乡明,水是故乡甜,情是故乡真,人是故乡亲。无论身处天涯海角,总有一根线把游子和故乡紧紧相牵。哪怕是短暂的别离,也自有万语千言。今天,让我们一起去感受韩少功的《我心归去》。(PPT)为下面加点的字注音,并解释词语含意。钥匙(

)

别墅(

)

逃遁(

)

静谧(

)

矫饰(

)

墟场(

)

奇诡(

)

桅杆(

)

悲怆(

)

创伤(

)

脊骨(

)

贫瘠(

)

烙印(

)

经络(

)眷顾(

)

拳头(

)

誊写(

)

2.

熠熠生辉:

概莫能外:3.

韩少功,生于1953年,湖南长沙人,中国现代作家。作品有《爸爸爸》、《马桥词典》等。其小说多取材于知识青年生活和农村生活,以思想蕴含的丰富性和深刻性独树一帜。本文是韩少功访问法国归来后写的一组散文中的一篇,选题是《访法散记》。既然是回国后写的文章,为何题目还是“我心归去”呢?目标导航,自主阅读

(PPT展示教学目标)1.(教师预设)快速浏览全文,注意字词和课下注释,请回答:为何是我心“归去”?理由:

。

。

(积累知识,走进文本,触摸语言,形成语感)提示自读要求:随时用横线标注掌握不熟练的字词,注意点评栏所给的提示和问题,寻找课文原句给出问题的理由。明确:第一段:“我在圣纳赛尔市为时一个月的‘家’,是一幢雅静的别墅。”第八段:“我已来过法国三次……我的心却在一次次偷偷归去。”(遵循文本自然界顺序回答,逐段解决相关问题。)由此可见,作者身在异乡的土地上,所谓“归去”,就是“我心”从法国归向故乡。三、合作学习,交流探究

(对话文本,学会审美)1、然而,异乡的景色与生活难道不如家乡的吗,让作者的心“一次次偷偷归去”?(注:迅速阅读1-4段,寻找关键的词语)明确:学生(1):法国的生活:“雅静的别墅”“两层楼的六个房间四张床三个厕所全属于我”“房子前面是蓝海,旁边是绿公园”。(2)在法国时的心情:寂寞、孤独、空虚。

2、作者是如何渲染身在异乡的心情的?(1)、你拿起电话不知道要打向哪里,你拿着门钥匙不知道出门要去向何方。(2)、你到了悬崖的边缘……那不是深谷,那里什么也没有,你跳下去不会有任何声音和光影,只有虚空。(3)、你对吊灯作第六或六十次研究,这时候你就可以知道,你差不多开始发疯了。移民的日子是能让人发疯的。优越的生活和作者的心情形成了强烈的对比,因此,作者的心会一次次“归去”,追寻着他熟悉的生活,熟悉的声音,熟悉的朋友,那个地方就是—故乡。3、对家、对亲人的思念,让作者执意于“我心归去”,作者又是如何表现这种强烈的思念之情的?(注:找两个同学朗读5-6段)明确读出原文中的句子,加以体会:学生(1):“我坐在柔和的灯雾里,听窗外的海涛和海鸥的鸣叫,想像母亲、妻子、女儿现在熟睡的模样,隔着万里守候她们睡到天明。”学生感受:对家人的一种思念之情。老师补充:充满温情的想象:远隔千里,想象着亲人熟睡的模样,那是对家的思念,也是对身后远远的那一片热土的感怀。那里有自己的亲友,更有自己的过去。补充知识:感受一下相同的思念,不同的表达。月夜(杜甫)

今夜鄜(fū)州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。学生(2):“我的故乡没有繁华酥骨的都会,没有静谧侵肌的湖泊,没有悲剧般幽深奇诡的城堡,没有绿得能融化你所有思绪的大森林。故乡甚至是贫瘠而脏乱的。”异域他乡------------故乡

对

比

手法:排比、欲扬先抑故乡在作者的心中有着独一无二的位置,故乡的小径,未归家的小羊,插在地边的犁头,都会让作者的心忍不住“归去”。因此,作者“归去”的深层原因在于对故乡深深地眷恋之情。

四、重点讲解,深度研习问题探究:然而,到底什么是故乡?(阅读7-9段,重点解读一下作者对“故乡”的独特思考。可以让学生选择喜欢的语句进行讨论,进行个性化的解读。老师预设了对下列语句的解读,共同寻求“故乡”深刻的含义。)(1)故乡比任何旅游景区多了一些东西:你的血、泪,还有汗水。故乡的美丽总是含着悲伤。

对于旅游景区而言,“我们”都是过客,而对于故乡而言,我们留下的是情感,是付出,故乡哪怕“贫瘠而脏乱”,在“我们”心中也是美丽的,即使是含着悲伤。(2)那种失望不同于对旅泊之地的失望,那种失望能滴血。血沃之地将真正生长出金麦穗和赶车谣。因为满含希望,才会有失望之情。发自内心的情感与付出必能让故乡焕发生机,拥有物质和精神上的双重丰收。“金麦穗”象征物质财富,“赶车谣”象征精神财富。(3)故乡意味着我们的付出—它与出生地不是一回事。只有艰辛劳动奉献过的人,才真正拥有故乡……因为付出过,故乡会留下我们深深地脚印,我们与故乡拥有了共同的记忆。人,可以不止一个故乡,奉献越多的人越富有,因为故乡让它心有所属。学生小结:因为付出过,所以我们幸福着;因为失望过,所以我们奋斗着;因为劳动过奉献过,所以我们心有所属,心有所归。师生共同总结:故乡是生命的密不可分的一部分,那个地方意味着我们的付出与奉献,也因此回馈给我们的心灵的归宿与无价的财富。板书设计:

临时的“家”

有亲友,有过去异

难耐的冷清

故

亲切、激动

无聊的发疯

有血、泪、汗水乡

移民的“追问”

乡

有希望

心有所归

第二课时(练习与反馈)五、当堂达标,拓展提高1.搜集关于“故乡”的文章,感受“家园之思”的永恒魅力。2.课堂达标

(1).下列词语中加点字的读音有误的一项是(

)

A.矫饰(jiǎo)

眷顾(juàn)

草坂(bǎn)

湖泊(bō)

B.逃遁(dùn)

惦念(diàn)

潦倒(liáo)

酥骨(sū)

C.别墅(shù)

贫瘠(jí)

奇诡(guǐ)

熠熠(yì)

D.静谧(mì)

悲怆(chuàng)

模样(mú)

烙印(lào)

(2).下列词语中书写有误的一项是(

)

A.雅静

缺乏

孤寂

概莫能外

B.融化

家具

矫饰

拥挤不堪

C.依靠

车厢

消迁

阴沉连日

D.艰辛

风雅

按照

幽深奇诡

(3).依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是(

)

(1)深谷还可以使你粉身碎骨,使你头破血流,使你感触到实在,那不是深谷,那里什么也没有,你跳下去不会有任何声音和光影,只有

。

(2)在这个意义上来说,任何旅游景区的美都多少有点不够格,只是失血的

。

(3)尽管你渴望见到你的妻子,你一直对她深怀______。

A.虚空

掩饰

眷顾

B.虚空

矫饰

眷念

C.虚无

矫饰

眷顾

D.虚无

掩饰

眷念

(4).下列句子中有语病的一项是(

)

A.你到了悬崖的边缘,前面是寂静的深谷,不,连深谷也不是。

B.也许舒伯特在歌颂宫廷或爱情,但我相信所有雄浑的男声独唱都应该是给故乡的。

C.我这才明白,为什么各种异国的旅游景区都不能使我像故乡一样感到亲切和激动。

D.只有艰辛劳动过奉献过的人,才真正拥有故乡。阅读下文,完成(5)-(8)(题。阳台上的遗憾

韩少功

从某种意义上来说,建筑是人心的外化和物化。南方在古代为蛮,化外之地,建筑上也就多有蛮风的留影。尤其到海口一看,尽管这里地势平坦并无重庆式的山峦起伏,但前人留下的老街几乎很少有直的,正的,这些随意和即兴的作品,呈礼崩乐坏纲纪不存之象,种种偏门和曲道。很合适隐藏神话、巫术和反叛,要展示天子威仪和官府阵仗,却不那么方便。留存在这些破壁残阶上的,是一种天高皇帝远的自由和活泼,是一种帝国文化道统的稀薄和涣散。但是,建筑外观上的南北之异,并不妨碍南方的宅院,与北方的四合院一样,也是很见等级的,很讲究家族封闭与合和的。有东西两厢,甚至有前后几进,在那正厅大堂里正襟入座,上下分明,主次分明.三纲五常的感觉便油然而生。倘若在院中春日观花,夏日听蝉,箫吹秋月,酒饮冬霜,也就免不了一种陶潜式的冲淡和曹雪芹式的伤感,汉文化一直也在这样的南国宅院里咳血和低吟。

这一类宅院,在现代化的潮流面前一一倾颓,当然是无可避免的结局。金钱成了比血缘更为强有力的社会纽带,个人成了比家族更为重要的社会单元,大家族开始向小家庭解体,小家庭又正在被独身风气蚕食,加上都市生育一胎化,已使旧式宅院的三进两厢之类十分多余。要是多家合住一院,又不大方便保护现代人的隐私,谁愿意起居出入喜怒哀乐都在邻居的众目睽睽之下

更为重要的是,都市化使地价狂升,尤其中国突然冒出十二亿人,很难容忍旧式宅院那样奢侈的建筑容积率。稍微明了国情的人,就不难理解高楼大厦是我们唯一现实的选择。看到某些洋人对四合院之类津津乐道,不必去过分地凑热闹。

这种高楼大厦正在显现着新的社会结构,展拓着新的心理空间,但一般来说缺少个性,以其水泥和玻璃,正在统一着每一个城市的面容和表情,正在不分南北地制定出彼此相似的生活图景。人们走入同样的电梯,推开同样的窗户,坐上同样的马桶,在同一时刻关闭电视并在同一时刻打出哈欠。长此下去,环境也可以反过来侵染人心,会不会使它的居民们产生同样的流行话题,同样的购物计划,同样的恋爱经历以及同样的怀旧情结 以前有一些人说,儒家造成文化的大一统,其实,现代工业对文化趋同的推动作用,来得更加猛烈和广泛,行将把世界上任何一个天涯海角,都制作成建筑的仿纽约,服装的假巴黎,家用电器的赝品东京——所有的城市,越来越成为一个城市。

这种高楼大厦的新神话拔地升天,也正把我们的天空挤压和分割得狭窄零碎,正在使四季在隔热玻璃外变得暧昧不清,正在使田野和鸟语变得十分稀罕和遥远。清代张潮在《幽梦三影》中说:“因雪想高士,因花想美人,因酒想侠客,因月想好友,因山水想得意诗文。”如此清心和雅趣,似乎连同产生它的旧式宅院,已经永远被高楼大厦埋葬在地基下面了。全球的高楼居民和大厦房客们,相当多已习惯于一边吃快餐食品,一边因雪想堵车,因花想开业,因酒想公关,因月想星球大战,因山水想开发区批文。当然,在某一天,我们也可以步入阳台,在铁笼般的防盗网里,或者在汽车急驰而过的沙沙声里,一如既往地观花或听蝉,月下吹箫或霜中饮酒,但那毕竟有点像勉勉强强的代用品,有点像用二胡拉贝多芬,或者是在泳池里远航,少了一些真趣。这不能不使人遗憾。遗憾是历史进步身后寂寞的影子。

(5).如何理解“汉文化一直也在这样的南国宅院里咳血和低吟”

(6).文章第一段写到了南北建筑与文化,这样写对全文结构安排有什么作用

(7).“所有的城市,越来越成为一个城市”,这说明现代城市有什么样的发展趋势 表现在哪些方面?请根据文章内容加以概括。

(8).根据全文,分析作者对旧式宅院和高楼大厦的态度,并就文末“遗憾是历史进步身后寂寞的影子”所蕴含的作者观点作出简要评价。

参考答案:

(1).提示:A项中“湖泊”的“泊”应读为“pō”。

答案:A

(2).提示:C项中“消迁”的“迁”应写作“遣”。

答案:C

(3).提示:虚空:空虚。虚无:有而若无,实而若虚,道家用来指“道”(真理)的本体无所不在,但无形象可见。掩饰:设法掩盖(真实的情况)。矫饰:故意造作来掩饰。眷顾:关心照顾。眷念:想念。B项与语境相符。

答案:B

(4).提示:C

项中“使我”应放在“感到亲切和激动”之前。

答案:C(5).提示:首先注意题干句子中的关键词“汉文化”“南国宅院”“咳血和低吟”,

然后根据这些关键词去文中寻找有关信息。此题的主要信息在第一段中。

参考答案:即使在这样的宅院里,也有三纲五常的专制和文人雅士的伤感。

(6).提示:南北建筑与文化形成对照,这比较容易看出;再看以下各段的内容,

不难看出其铺垫作用。

参考答案:(1)铺垫作用

;(2)对照作用

。

(7).提示:解答问题(1),其信息就在句子所在的段落中。细读本段,不难发现能开阔本段所写内容的词语“文化趋同”,因问题是“发展趋势”,故可概括为“趋同化”。解答问题(2),要对本句所在段落的内容作一总结。

参考答案:(1)

趋同化

(2)

①生活空间的一致。

②生活方式的相似。

③思想感情的相近。

(8).提示:通读全文,不难发现文中写了传统旧式宅院和现代的高楼大厦的优缺点,故可总结为“无论是传统旧式宅院,还是现代的高楼大厦都有它们的长处和短处”。第二问需要对课文内容进行总结,根据对文章内容的理解作出自己的评价。

参考答案:(1)

无论是传统旧式宅院,还是现代的高楼大厦都有它们的长处和短处。(2)

历史是发展进步的,但在进步的同时也会留下不少遗憾。

①辨证的态度

;②时代的眼光;

③深刻的反思。教后记:此文结构比较清晰,可以通过对比手法的解读切入文本,作者的情感也是思乡之情。但是对于故乡的定义多了作者的解读,因此,教学应重点放在品味语句上,特别是表现作者对故乡情感的语句。拓展部分,是课文的必要补充,是学生思维训练的自然延伸,注重基础,适当扩展。设计亮点:这篇文章本身并不复杂,作为第三专题思乡主题应该是很明显的。设计上很容易空洞的解读情感,而忽视了语句的深刻品读。在设计上,我们立足于以学生为主体,教师为主导的思想,把精力更多的放在对语言的个性化解读上面,让学生在理解作者观点的基础上,学会自己和文本、作者进行对话,让学生感受到一篇不一样的文章。