高中语文人教版必修1 第四单元第10课短新闻两篇 课件

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修1 第四单元第10课短新闻两篇 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-24 21:47:18 | ||

图片预览

文档简介

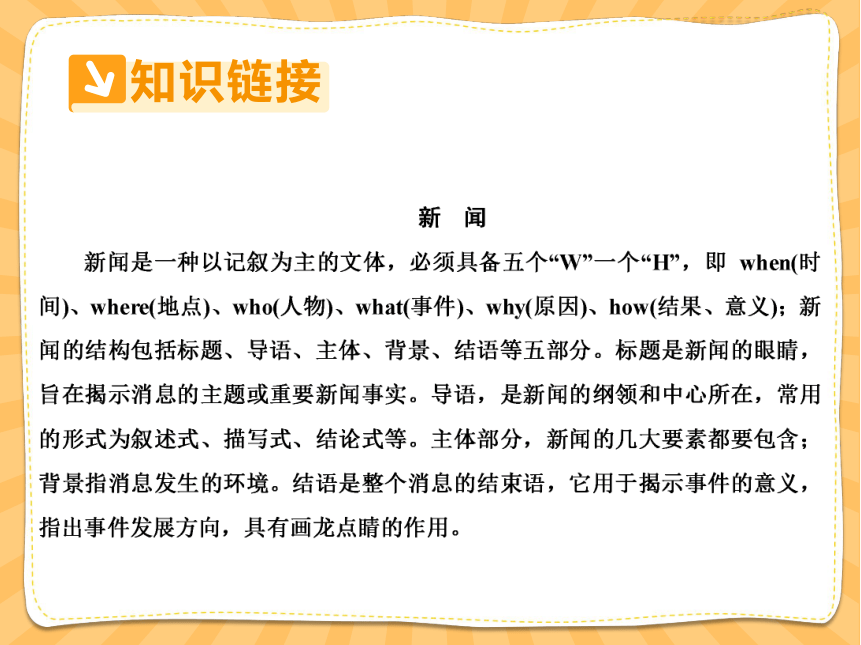

课件50张PPT。人教版 必修一第10课 短新闻两篇第四单元一、小组研讨

1.《别了,“不列颠尼亚”》文中写了三次降旗,各有什么意义?2.读过这两篇新闻后,概括文章告诉我们的主要信息是什么?

参考答案: (1)《别了,“不列颠尼亚”》:第一段是导语部分。它告诉我们,香港末任港督乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,这标志着长达150多年的英国对香港的殖民统治的终结。下面的主体部分按照时间顺序,具体叙述了英国管治结束的告别仪式。

(2)《奥斯维辛没有什么新闻》:作者写了自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受,引入了一些背景材料,介绍了奥斯维辛集中营可怕的历史。二、师生探究

1.《别了,“不列颠尼亚”》一文是一篇特写。主要运用类似于电影特写镜头的手法反映事实,使某些精彩的场景生动形象地再现在读者面前。文章是由哪四个主要场景构成的?

参考答案: (1)第一个场景:下午4时30分,末任港督告别港督府,降下港督旗帜。

(2)第二个场景:晚上6时15分,在添马舰东面广场举行象征英国管治结束的告别仪式。

(3)第三个场景:子夜时分,举行中英香港政权交接仪式。米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起。2.参观者在奥斯维辛集中营参观了哪些地方?参观者的感受是怎样的?这样写有何作用?3.本文的标题是“奥斯维辛没有什么新闻”,作者为什么说没有新闻呢?既然没有新闻,作者为什么还要写这篇文章呢?

参考答案: (1)奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确没有什么新闻可以报道了。

(2)“记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。”4.《奥斯维辛没有什么新闻》这一作品本身的价值在哪里?社会价值又在哪里?

参考答案: 《奥斯维辛没有什么新闻》突破了新闻“零度写作”的原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地体现了一个新闻记者的使命感,更以逼人的力量震撼着生者的心灵。本文虽然没有报道新闻事件,却成为了新闻史上不朽的名篇。三、观点争鸣

《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息不同,有些人认为这不符合消息的写法,但它却成了新闻史上的名作,你知道原因吗?

观点一:记者对于所报道的事件主要有两种写法:一种是记者作为旁观者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;另一种是记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情。本文则不符合这两种情况。答案: (示例)因为责任 勃兰特虔诚一跪 表达了德国清除法西斯势力的决心 因为责任 吴斌忍住剧疼 保住了一车人的生命安全“长五”是我国首型全新研制的新一代运载火箭,能够将我国进入空间的能力提升2.5倍以上,有力提升了我国液体火箭动力技术发展,大幅提升了运载火箭总体技术水平,为进一步完善运载火箭能力布局提供了有力保障。 同时,“长五”的研制,为我国新型高强度、轻质化材料的深化应用奠定了基础。

_________________________________________________________________

答案: “长征五号”成功进行点火试验,运载能力提升2.5倍以上。

1.《别了,“不列颠尼亚”》文中写了三次降旗,各有什么意义?2.读过这两篇新闻后,概括文章告诉我们的主要信息是什么?

参考答案: (1)《别了,“不列颠尼亚”》:第一段是导语部分。它告诉我们,香港末任港督乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,这标志着长达150多年的英国对香港的殖民统治的终结。下面的主体部分按照时间顺序,具体叙述了英国管治结束的告别仪式。

(2)《奥斯维辛没有什么新闻》:作者写了自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受,引入了一些背景材料,介绍了奥斯维辛集中营可怕的历史。二、师生探究

1.《别了,“不列颠尼亚”》一文是一篇特写。主要运用类似于电影特写镜头的手法反映事实,使某些精彩的场景生动形象地再现在读者面前。文章是由哪四个主要场景构成的?

参考答案: (1)第一个场景:下午4时30分,末任港督告别港督府,降下港督旗帜。

(2)第二个场景:晚上6时15分,在添马舰东面广场举行象征英国管治结束的告别仪式。

(3)第三个场景:子夜时分,举行中英香港政权交接仪式。米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起。2.参观者在奥斯维辛集中营参观了哪些地方?参观者的感受是怎样的?这样写有何作用?3.本文的标题是“奥斯维辛没有什么新闻”,作者为什么说没有新闻呢?既然没有新闻,作者为什么还要写这篇文章呢?

参考答案: (1)奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确没有什么新闻可以报道了。

(2)“记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。”4.《奥斯维辛没有什么新闻》这一作品本身的价值在哪里?社会价值又在哪里?

参考答案: 《奥斯维辛没有什么新闻》突破了新闻“零度写作”的原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地体现了一个新闻记者的使命感,更以逼人的力量震撼着生者的心灵。本文虽然没有报道新闻事件,却成为了新闻史上不朽的名篇。三、观点争鸣

《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息不同,有些人认为这不符合消息的写法,但它却成了新闻史上的名作,你知道原因吗?

观点一:记者对于所报道的事件主要有两种写法:一种是记者作为旁观者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;另一种是记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情。本文则不符合这两种情况。答案: (示例)因为责任 勃兰特虔诚一跪 表达了德国清除法西斯势力的决心 因为责任 吴斌忍住剧疼 保住了一车人的生命安全“长五”是我国首型全新研制的新一代运载火箭,能够将我国进入空间的能力提升2.5倍以上,有力提升了我国液体火箭动力技术发展,大幅提升了运载火箭总体技术水平,为进一步完善运载火箭能力布局提供了有力保障。 同时,“长五”的研制,为我国新型高强度、轻质化材料的深化应用奠定了基础。

_________________________________________________________________

答案: “长征五号”成功进行点火试验,运载能力提升2.5倍以上。