第十三课 东汉的兴亡 同步练习(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第十三课 东汉的兴亡 同步练习(含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 147.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-09-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《东汉的兴亡》

同步练习

1.黄河是我国的母亲河,西汉和东汉时,大规模治理黄河的皇帝是( )

A.汉高祖

光武帝 B.汉武帝

汉明帝

C.汉文帝

汉明帝 D.汉武帝

光武帝

2.

东汉初年刘秀采取一系列稳定社会局面的措施,减轻徭役赋税负担,惩处贪官污吏;又注重发展生产;允许少数民族内迁,缓和民族矛盾。使东汉初年出现了繁荣稳定的局面,史称(

)

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

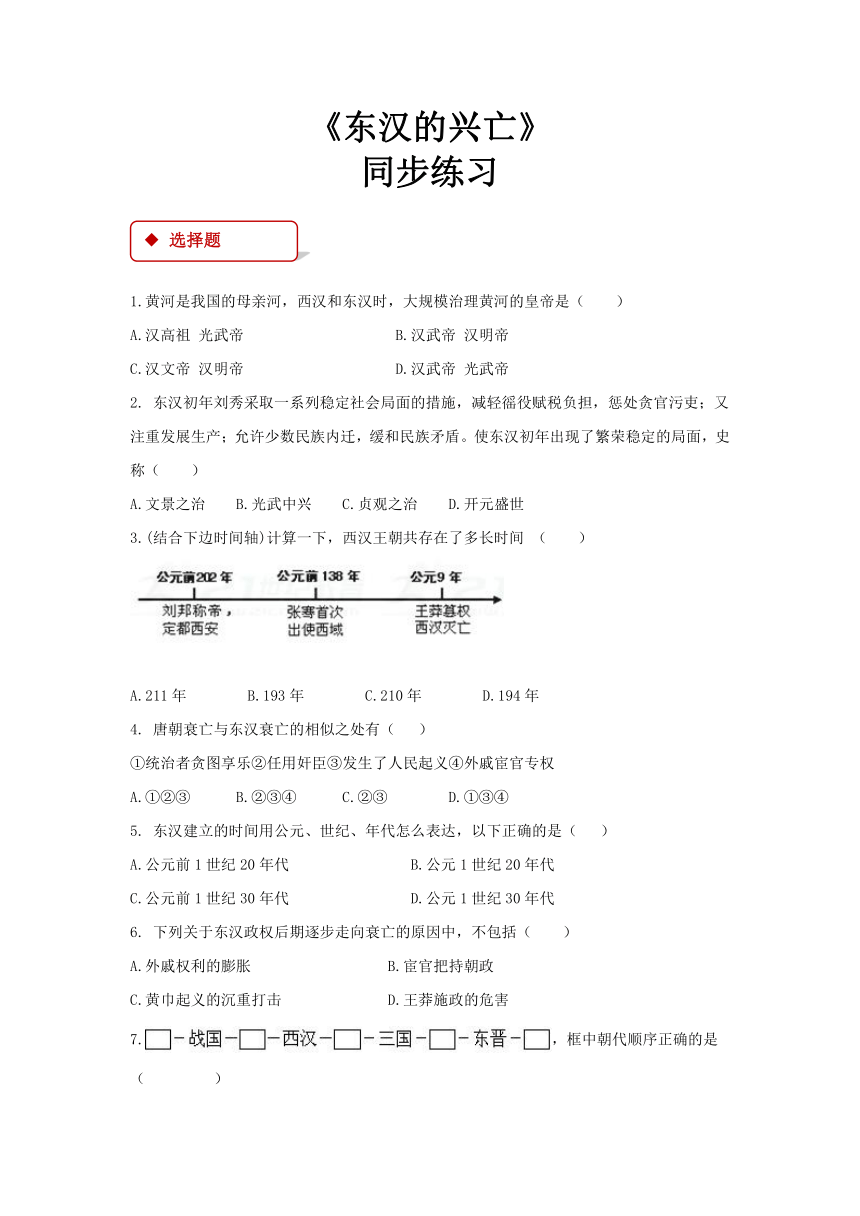

3.(结合下边时间轴)计算一下,西汉王朝共存在了多长时间

(

)

A.211年 B.193年 C.210年 D.194年

4.

唐朝衰亡与东汉衰亡的相似之处有(

)

①统治者贪图享乐②任用奸臣③发生了人民起义④外戚宦官专权

A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①③④

5.

东汉建立的时间用公元、世纪、年代怎么表达,以下正确的是(

)

A.公元前1世纪20年代 B.公元1世纪20年代

C.公元前1世纪30年代 D.公元1世纪30年代

6.

下列关于东汉政权后期逐步走向衰亡的原因中,不包括(

)

A.外戚权利的膨胀 B.宦官把持朝政

C.黄巾起义的沉重打击 D.王莽施政的危害

7.,框中朝代顺序正确的是(

)

A.秦、春秋、西晋、南北朝、东汉 B.春秋、秦、南北朝、西晋、东汉

C.春秋、秦、东汉、西晋、南北朝 D.春秋、秦、东汉、南北朝、西晋

8.

要拍一部关于东汉的电视剧,由你担任导演,你会选择下列素材中的(

)

①刘秀参加了绿林军起义

②中国古代史上的又一个盛世———光武中兴

③外戚、宦官争权夺利、互相争斗、政局混乱

④张角领导的黄巾起义推翻了东汉的统治

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

9.

下列关于东汉时期的史实,错误的一项是(

)

A.东汉初年,出现了“文景之治”的繁荣局面

B.东汉中期,开始出现外戚宦官交替专权的现象

C.东汉末年,爆发了声势浩大的黄巾起义

D.东汉末年,出现了华佗和张仲景两位名医

材料题

10.

国家政权的稳固离不开统治者的治国措施。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一《汉书》记载(武帝)下推恩之令,使诸侯王得分户邑以封子弟,不行黜陟(chuzhi废除、取消),而藩国自析。自此以来,齐分为七,赵分为六,梁分为五,淮南分为三……

董仲舒对汉武帝说过这样一段话,“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之道者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”——《汉书·董仲舒传》

材料二 光武帝为了巩固统治,多次下令释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑法;还合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。——摘自部编七年级教材

材料三 白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。——曹操《蒿里行》

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。——曹操《步出夏门行》

材料四 北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族贵族在内的北方各族人民迁到中原。他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑族姓为汉姓;鼓励鲜卑族与汉人贵族联姻等。——摘自部编七年级教材

(1)从政治、思想方面,说明材料一中汉武帝治理国家采取的措施及作用。

(2)材料二中光武帝的举措,使当时的社会出现了怎样的局面?

(3)材料三《蒿里行》描绘了东汉末期的社会状况,针对这样的状况,曹操采取了什么措施?《步出夏门行》中曹操表达了自己的雄心壮志,为实现远大理想,他做了怎样的努力?

(4)根据材料四,谈谈你对北魏孝文帝的看法。

(5)综上所述,你认为这些政治家们在治理国家的过程中有何共同之处?

答案和解析

【答案】

1.B 2.B 3.C 4.A 5.B 6.D 7.C 8.C 9.A

10.

(1)政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯国势力,加强中央集权。思想上,实行“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱;

(2)出现“光武中兴”;

(3)采取屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,解决大批流民的生计。在官渡打败袁绍,为统一北方打下基础,又挥师南下想要统一全国,与刘孙进行赤壁之战;

(4)北魏孝文帝是中国古代史上一位杰出的少数民族政治家、改革家。孝文帝下令鲜卑族采用汉姓,改穿汉服,学说汉话,提倡同汉族通婚,这就从姓氏、服装、语言、婚姻等方面清除了鲜卑族和汉族的隔阂,达到鲜卑族和汉族进一步融合的目的。他顺应历史发展潮流,锐意改革,采取了一系列促进民族融合的措施,加速了北方各族封建化的进程;促进了北方民族的大融合;

(5)适时调整统治政策,缓和社会矛盾;勇于改革,大胆创新;理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

【解析】

1.

汉武帝治理黄河使黄河有八十多年没有决口;东汉明帝令水利专家王景主修河道,以后八百多年,黄河没有改道。

故选B.

本题考查的是治理黄河.汉武帝命随从百官武将都去背柴草,堵塞决口;

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记汉武帝和汉明帝大规模治理黄河。

2.

本题考查光武中兴的史实。刘秀是东汉的开国皇帝,即汉光武帝。刘秀建立东汉后,采取了一系列稳定社会局面的措施,他注意减轻人民的徭役、赋税负担;惩处贪官污吏;注重发展生产;允许少数民族内迁,缓和民族矛盾。这些措施,使得东汉的社会稳定下来,经济得到恢复和发展,出现了繁荣稳定的局面,史称“光武中心”;A项是西汉文帝、景帝统治时期出现的治世局面;C项是唐太宗统治时期出现的治世局面;D项是唐玄宗开元年间出现的盛世局面。故选B。

3.

本题考查的是西汉的持续时间,要求学生能够根据时间轴进行推算,公元前202年建国,公元9年结束,时间是:202+9=210,故选C。

4.

略

5.

本题主要考查了东汉建立和公元纪年法的相关内容。公元25年,光武帝刘秀在西汉王朝灭亡后,利用农民起义重建了汉朝政权,建都洛阳。一百年为一个世纪,十年为一个年代,年代则根据十位上的数字,是几就是几十年代,公元1年至100年是公元1世纪。因此公元25年是公元1世纪20年代。故选B。

6.

本题主要考查东汉统治的相关内容。根据所学可知,东汉中后期,由于皇帝多年幼继位,形成了外戚、宦官交替擅权的局面。一些官僚宗族世代把持政权,在地方上左右推举官员的舆论;并不断兼并土地,加强其私人武装。东汉末年黄巾起义的沉重打击;而D项王莽施政是在东汉成立之前,不符合题意。故选D。

7.

本题考查的是我国朝代的先后顺序。中国历史朝代顺序如下:夏、商、西周、东周(春秋和战国)、秦、西汉、东汉、三国(魏、蜀、吴)、晋(西晋和东晋)、南北朝、隋、唐、五代十国、宋(北宋和南宋)、元、明、清、中华民国、中华人民共和国。分析后发现C项内容符合中国历史朝代顺序,故选C。

8.

本题考查东汉的相关史实。西汉后期,外戚王莽逐渐掌握了政权。公元9年,王莽篡汉,建立新朝,史称新莽政权,西汉灭亡。但新朝并不得人心,激起了农民大起义,刘秀就参加了绿林军起义,并逐渐壮大势力;25年,刘秀建立东汉政权,励精图治,开创了“光武中兴”的局面;东汉中后期出现了外戚和宦官交替专权的严重弊政,他们争权夺利,排斥异己,打压忠良,政治十分黑暗;184年,张角领导了著名的黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,但最终被镇压。所以①②③正确,排除④,故选C。

9.

本题考查文景之治的时间。西汉初年统治者吸取秦亡教训,减轻农民的赋税徭役、兵役和赋税负担,注重农业生产发展。文帝和景帝奖励努力耕作的农民劝诫百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则,重视“以德化民”。文景时期,社会比较安定,百姓富裕,社会比较安定,国家的粮仓丰满,历史上称这一时期的统治为“文景之治”。东汉中期,开始出现外戚宦官交替专权的现象;东汉末年,爆发了声势浩大的黄巾起义;东汉末年,出现了华佗和张仲景两位名医。都不符合题意。故选A。

10.

(1)本题主要考查汉武帝在政治思想上大一统的政策及作用。在政治上:接受主父偃的建议,下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,并找借口削掉侯国,加强中央集权;在思想文化上:接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,排斥法家、道家等各家学说的读书人,把儒家学说作为正统思想。大力推行儒学教育,在长安举办太学。儒家被立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱;

(2)本题主要考查"光武中兴"的相关知识。光武帝在位三十三年,采取了一系列措施,曾颁布6道释放奴婢诏令。复西汉较轻的田税制,实行三十税一。遣散地方军队,废除更役制度,组织军队屯垦。简政减吏,裁并400多县。放免刑徒为庶民,用于边郡屯田。大兴儒学,推崇气节,

由于以上种种措施,使东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,史称“光武中兴”;

(3)本题主要考查曹操统治北方的措施。曹操在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产恢复有一定作用;用人唯才,打破世族门第观念,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。所统治的地区社会经济得到恢复和发展。在官渡打败袁绍,为统一北方打下基础,又挥师南下想要统一全国,与刘孙进行赤壁之战;

(4)本题主要考查学生对孝文帝的评价。孝文帝是我国历史上杰出的少数民族政治家,有胆识的改革家.他的改革顺应历史潮流,促进中原文化与少数民族文化的水乳交融,传统的汉文化得到更大发展,促进了民族融合。北魏孝文帝的促进民族融合的措施,使少数民族在语言、服饰、风俗习惯上逐渐与汉族趋同;同时使中原文化得到丰富。汉族和各少数民族彼此影响,少数民族的风俗习惯等逐渐融入汉族人民的生活之中;

(5)本题主要考查学生对材料的理解。是开放性试题,言之有理即可。适时调整统治政策,缓和社会矛盾,勇于改革,大胆创新,理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

选择题

综合题

同步练习

1.黄河是我国的母亲河,西汉和东汉时,大规模治理黄河的皇帝是( )

A.汉高祖

光武帝 B.汉武帝

汉明帝

C.汉文帝

汉明帝 D.汉武帝

光武帝

2.

东汉初年刘秀采取一系列稳定社会局面的措施,减轻徭役赋税负担,惩处贪官污吏;又注重发展生产;允许少数民族内迁,缓和民族矛盾。使东汉初年出现了繁荣稳定的局面,史称(

)

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

3.(结合下边时间轴)计算一下,西汉王朝共存在了多长时间

(

)

A.211年 B.193年 C.210年 D.194年

4.

唐朝衰亡与东汉衰亡的相似之处有(

)

①统治者贪图享乐②任用奸臣③发生了人民起义④外戚宦官专权

A.①②③ B.②③④ C.②③ D.①③④

5.

东汉建立的时间用公元、世纪、年代怎么表达,以下正确的是(

)

A.公元前1世纪20年代 B.公元1世纪20年代

C.公元前1世纪30年代 D.公元1世纪30年代

6.

下列关于东汉政权后期逐步走向衰亡的原因中,不包括(

)

A.外戚权利的膨胀 B.宦官把持朝政

C.黄巾起义的沉重打击 D.王莽施政的危害

7.,框中朝代顺序正确的是(

)

A.秦、春秋、西晋、南北朝、东汉 B.春秋、秦、南北朝、西晋、东汉

C.春秋、秦、东汉、西晋、南北朝 D.春秋、秦、东汉、南北朝、西晋

8.

要拍一部关于东汉的电视剧,由你担任导演,你会选择下列素材中的(

)

①刘秀参加了绿林军起义

②中国古代史上的又一个盛世———光武中兴

③外戚、宦官争权夺利、互相争斗、政局混乱

④张角领导的黄巾起义推翻了东汉的统治

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

9.

下列关于东汉时期的史实,错误的一项是(

)

A.东汉初年,出现了“文景之治”的繁荣局面

B.东汉中期,开始出现外戚宦官交替专权的现象

C.东汉末年,爆发了声势浩大的黄巾起义

D.东汉末年,出现了华佗和张仲景两位名医

材料题

10.

国家政权的稳固离不开统治者的治国措施。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一《汉书》记载(武帝)下推恩之令,使诸侯王得分户邑以封子弟,不行黜陟(chuzhi废除、取消),而藩国自析。自此以来,齐分为七,赵分为六,梁分为五,淮南分为三……

董仲舒对汉武帝说过这样一段话,“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之道者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”——《汉书·董仲舒传》

材料二 光武帝为了巩固统治,多次下令释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑法;还合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。——摘自部编七年级教材

材料三 白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。——曹操《蒿里行》

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。——曹操《步出夏门行》

材料四 北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族贵族在内的北方各族人民迁到中原。他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑族姓为汉姓;鼓励鲜卑族与汉人贵族联姻等。——摘自部编七年级教材

(1)从政治、思想方面,说明材料一中汉武帝治理国家采取的措施及作用。

(2)材料二中光武帝的举措,使当时的社会出现了怎样的局面?

(3)材料三《蒿里行》描绘了东汉末期的社会状况,针对这样的状况,曹操采取了什么措施?《步出夏门行》中曹操表达了自己的雄心壮志,为实现远大理想,他做了怎样的努力?

(4)根据材料四,谈谈你对北魏孝文帝的看法。

(5)综上所述,你认为这些政治家们在治理国家的过程中有何共同之处?

答案和解析

【答案】

1.B 2.B 3.C 4.A 5.B 6.D 7.C 8.C 9.A

10.

(1)政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯国势力,加强中央集权。思想上,实行“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱;

(2)出现“光武中兴”;

(3)采取屯田的措施,组织军队和流亡的民众从事农业生产,解决大批流民的生计。在官渡打败袁绍,为统一北方打下基础,又挥师南下想要统一全国,与刘孙进行赤壁之战;

(4)北魏孝文帝是中国古代史上一位杰出的少数民族政治家、改革家。孝文帝下令鲜卑族采用汉姓,改穿汉服,学说汉话,提倡同汉族通婚,这就从姓氏、服装、语言、婚姻等方面清除了鲜卑族和汉族的隔阂,达到鲜卑族和汉族进一步融合的目的。他顺应历史发展潮流,锐意改革,采取了一系列促进民族融合的措施,加速了北方各族封建化的进程;促进了北方民族的大融合;

(5)适时调整统治政策,缓和社会矛盾;勇于改革,大胆创新;理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

【解析】

1.

汉武帝治理黄河使黄河有八十多年没有决口;东汉明帝令水利专家王景主修河道,以后八百多年,黄河没有改道。

故选B.

本题考查的是治理黄河.汉武帝命随从百官武将都去背柴草,堵塞决口;

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记汉武帝和汉明帝大规模治理黄河。

2.

本题考查光武中兴的史实。刘秀是东汉的开国皇帝,即汉光武帝。刘秀建立东汉后,采取了一系列稳定社会局面的措施,他注意减轻人民的徭役、赋税负担;惩处贪官污吏;注重发展生产;允许少数民族内迁,缓和民族矛盾。这些措施,使得东汉的社会稳定下来,经济得到恢复和发展,出现了繁荣稳定的局面,史称“光武中心”;A项是西汉文帝、景帝统治时期出现的治世局面;C项是唐太宗统治时期出现的治世局面;D项是唐玄宗开元年间出现的盛世局面。故选B。

3.

本题考查的是西汉的持续时间,要求学生能够根据时间轴进行推算,公元前202年建国,公元9年结束,时间是:202+9=210,故选C。

4.

略

5.

本题主要考查了东汉建立和公元纪年法的相关内容。公元25年,光武帝刘秀在西汉王朝灭亡后,利用农民起义重建了汉朝政权,建都洛阳。一百年为一个世纪,十年为一个年代,年代则根据十位上的数字,是几就是几十年代,公元1年至100年是公元1世纪。因此公元25年是公元1世纪20年代。故选B。

6.

本题主要考查东汉统治的相关内容。根据所学可知,东汉中后期,由于皇帝多年幼继位,形成了外戚、宦官交替擅权的局面。一些官僚宗族世代把持政权,在地方上左右推举官员的舆论;并不断兼并土地,加强其私人武装。东汉末年黄巾起义的沉重打击;而D项王莽施政是在东汉成立之前,不符合题意。故选D。

7.

本题考查的是我国朝代的先后顺序。中国历史朝代顺序如下:夏、商、西周、东周(春秋和战国)、秦、西汉、东汉、三国(魏、蜀、吴)、晋(西晋和东晋)、南北朝、隋、唐、五代十国、宋(北宋和南宋)、元、明、清、中华民国、中华人民共和国。分析后发现C项内容符合中国历史朝代顺序,故选C。

8.

本题考查东汉的相关史实。西汉后期,外戚王莽逐渐掌握了政权。公元9年,王莽篡汉,建立新朝,史称新莽政权,西汉灭亡。但新朝并不得人心,激起了农民大起义,刘秀就参加了绿林军起义,并逐渐壮大势力;25年,刘秀建立东汉政权,励精图治,开创了“光武中兴”的局面;东汉中后期出现了外戚和宦官交替专权的严重弊政,他们争权夺利,排斥异己,打压忠良,政治十分黑暗;184年,张角领导了著名的黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,但最终被镇压。所以①②③正确,排除④,故选C。

9.

本题考查文景之治的时间。西汉初年统治者吸取秦亡教训,减轻农民的赋税徭役、兵役和赋税负担,注重农业生产发展。文帝和景帝奖励努力耕作的农民劝诫百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则,重视“以德化民”。文景时期,社会比较安定,百姓富裕,社会比较安定,国家的粮仓丰满,历史上称这一时期的统治为“文景之治”。东汉中期,开始出现外戚宦官交替专权的现象;东汉末年,爆发了声势浩大的黄巾起义;东汉末年,出现了华佗和张仲景两位名医。都不符合题意。故选A。

10.

(1)本题主要考查汉武帝在政治思想上大一统的政策及作用。在政治上:接受主父偃的建议,下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,并找借口削掉侯国,加强中央集权;在思想文化上:接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,排斥法家、道家等各家学说的读书人,把儒家学说作为正统思想。大力推行儒学教育,在长安举办太学。儒家被立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱;

(2)本题主要考查"光武中兴"的相关知识。光武帝在位三十三年,采取了一系列措施,曾颁布6道释放奴婢诏令。复西汉较轻的田税制,实行三十税一。遣散地方军队,废除更役制度,组织军队屯垦。简政减吏,裁并400多县。放免刑徒为庶民,用于边郡屯田。大兴儒学,推崇气节,

由于以上种种措施,使东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,史称“光武中兴”;

(3)本题主要考查曹操统治北方的措施。曹操在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产恢复有一定作用;用人唯才,打破世族门第观念,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。所统治的地区社会经济得到恢复和发展。在官渡打败袁绍,为统一北方打下基础,又挥师南下想要统一全国,与刘孙进行赤壁之战;

(4)本题主要考查学生对孝文帝的评价。孝文帝是我国历史上杰出的少数民族政治家,有胆识的改革家.他的改革顺应历史潮流,促进中原文化与少数民族文化的水乳交融,传统的汉文化得到更大发展,促进了民族融合。北魏孝文帝的促进民族融合的措施,使少数民族在语言、服饰、风俗习惯上逐渐与汉族趋同;同时使中原文化得到丰富。汉族和各少数民族彼此影响,少数民族的风俗习惯等逐渐融入汉族人民的生活之中;

(5)本题主要考查学生对材料的理解。是开放性试题,言之有理即可。适时调整统治政策,缓和社会矛盾,勇于改革,大胆创新,理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

选择题

综合题

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史