重庆市秀山高级中学人教版高中语文必修三课件:第8课 寡人之于国也 (共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 重庆市秀山高级中学人教版高中语文必修三课件:第8课 寡人之于国也 (共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 164.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-09-28 21:09:12 | ||

图片预览

文档简介

课件22张PPT。寡人之于国也《孟 子》孟子简介孟子(约前372——前289),名轲,字子舆,战国时邹(现在山东省邹县)人,古代著名的思想家,教育家,是继孔子之后最大的儒学大师,后世将他与孔子并称“孔孟”。他维护和发展了儒家学说,对当时和后世思想界影响很大。 孟子的思想在人性问题上,提出“性善”论。视性善为人之所以为人的根本。

政治上倡导“仁政”推行王道,反对霸道。

“仁政”思想:强调“民贵君轻”,重视民心的向背。 退而著述他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。《孟子》简介《孟子》是先秦儒家学派的著作, 内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。记录了孟子的言行,全面反映了孟子的思想,由孟子的弟子编辑,共七篇, 与《论语》同是语录体散文。本文节选自《孟子·梁惠王上》,题目是编者加的。

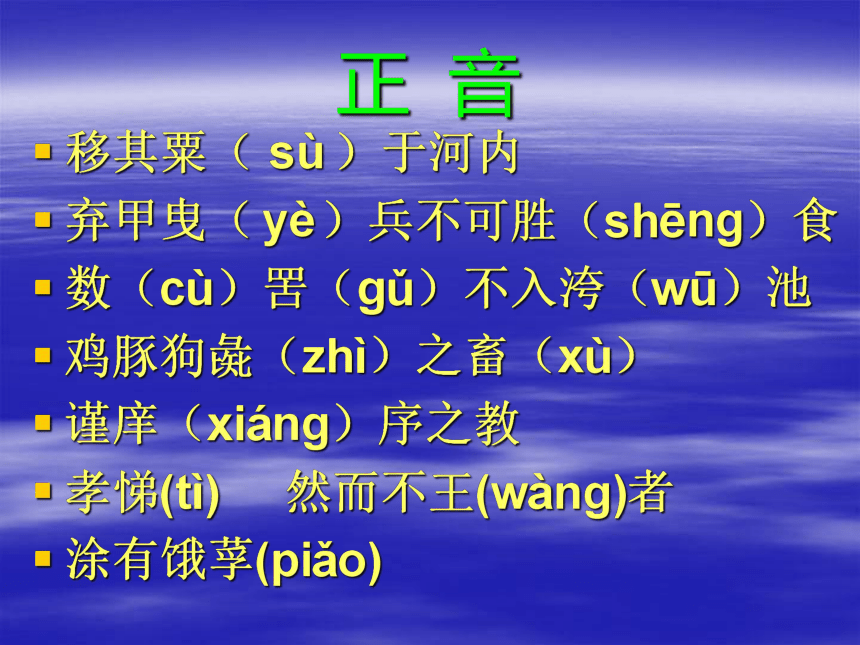

正 音移其粟( )于河内

弃甲曳( )兵不可胜(shēng)食

数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池

鸡豚狗彘(zhì)之畜(xù)

谨庠(xiáng)序之教

孝悌(tì) 然而不王(wàng)者

涂有饿莩(piǎo) sùyè字词(一词多义) 凶:年成不好/凶狠、残暴 接:交锋/接触

喻:打比方以说明/比喻 直:只是/笔直

时:季节、或时机/时间 违:耽误/违背

树:种植/树木 夺:丧失/夺取

谨:认真从事/谨慎 检:约束/检点

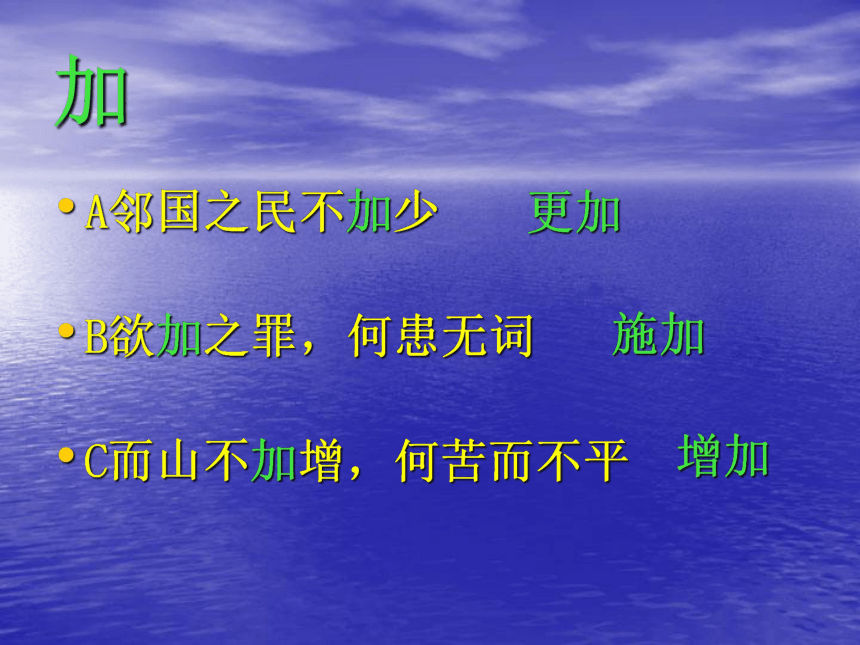

涂:路途/涂抹 发:开仓赈济/开发加A邻国之民不加少

B欲加之罪,何患无词

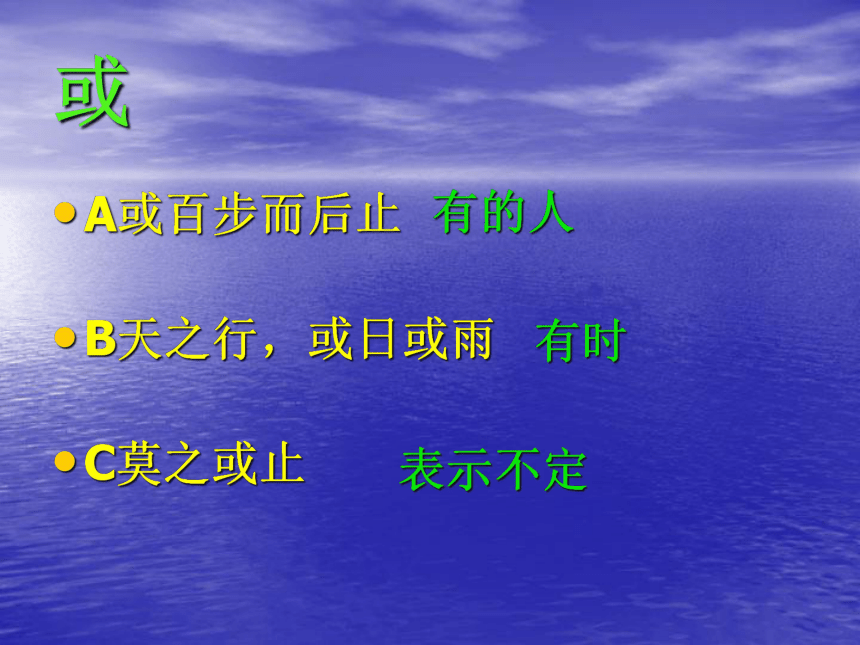

C而山不加增,何苦而不平更加施加增加或A或百步而后止

B天之行,或日或雨

C莫之或止有的人有时表示不定直(1)

“中通外直,不蔓不枝”

(2)

“蓬生麻中,不扶而直”(3)

直不百步耳, 是亦走也

(4)

系向牛头充炭直不弯曲伸,伸直仅,只是“值”价值胜1、驴不胜怒,蹄之

2、不违农时,谷不可胜食也

3、此所谓战胜于朝廷

4、日出江花红胜火, 春来江水绿如蓝

5、予观夫巴陵胜状, 在洞庭一湖

能承受尽胜利超过优美的数Shù

(1)

愿令得补黑衣之数

(2)

数口之家 可以无饥矣

(3)

则胜负之数,存亡之理,(《六国论》)

Cù

(4)

数罟不入洿池

Shǔ

(5)

蒙冲斗舰乃以千数(《赤壁之战》)

Shuò

(6)

扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》)

数目、数量几,若干命运密,与“疏”相对计算屡次

以申之以孝悌之义

斧斤以时入山林

以五十步笑百步

王好战,请以战喻 介词,把介词,按照介词,凭借介词,用发百发百中发闾左谪戍渔阳九百人涂有饿莩而不知发野花发而幽香发射派遣打开花开兵 (1)

兵刃既接(《寡人之于国也》)

斩木为兵,揭竿为旗(《过秦论》)

(2)

兵者,国之大事(《孙子兵法》)

(3)

质于齐,齐兵乃出。

(《触龙说赵太后》)

(4)

可汗大点兵(《木兰诗》)

兵器、武器军队士兵军事、战争讨论1 核心话题 民不加多 讨论2 王之问与子之辩 梁惠王问 民不加多,何也 孟子 辩 请以战喻五十步笑百步 无望民之多 答以养生养生丧死无憾 王道之始王无罪岁 天下之民至 梁惠王自认为治国比邻国国君尽心,政策比邻国好,邻国之民,应该主动投奔归顺他,但他的目的并没有达到。这是因为他的目的在于增加兵员,强化战备,老百姓看穿了他的小恩小惠背后的好大喜功和穷兵黩武。孟子投其所好,不直接回答“民不加多”的问题,而是以梁惠王“好战”为喻,启迪对方思考。“五十步笑百步”,巧妙地指出梁惠王所谓“尽心”于国,其实与邻国之政相差无几,本质上都是虐民暴政。评点 孟子认为梁惠王要想使民“加多”,称雄诸侯,必须施仁政,行王道。才能得民心,进而得天下。而施行仁政的措施就是关注民生,休养生息,因地制宜地发展生产,不征调百姓服役于农时,不滥捕捞,不忽视时令以伐木,不误牲畜繁殖,不误粮食播收和种桑养蚕织布,“使民养生丧死无憾”,解除后顾之忧,百姓衣食安则心安,从而稳定人心,巩固政权。然后再兴办教育,使人人知廉耻,人人讲礼义,引人向善,倾心归附。百姓安居乐业,社会长治久安,“王道可成”。此外,国君要常自省,革除虐政、苛政、酷政。孟子始终围绕仁民、富民、养民、教民、利民、保民,抓住百姓和“王道”形成的关系,体现出民为国本的思想。 课堂练习下列画线字解释正确的一项是

A.河内凶(有战乱)

B.邻国之民不加(增加)少

C.填然鼓之(代词,代“鼓”)

D.弃甲曳 (拖着)兵而走

答案 D下列各句中有词类活用现象的一句

A.请以战喻

B.寡人之于国也

C.王无罪岁

D.是何异于刺人而杀之

答案 C

政治上倡导“仁政”推行王道,反对霸道。

“仁政”思想:强调“民贵君轻”,重视民心的向背。 退而著述他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。《孟子》简介《孟子》是先秦儒家学派的著作, 内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。记录了孟子的言行,全面反映了孟子的思想,由孟子的弟子编辑,共七篇, 与《论语》同是语录体散文。本文节选自《孟子·梁惠王上》,题目是编者加的。

正 音移其粟( )于河内

弃甲曳( )兵不可胜(shēng)食

数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池

鸡豚狗彘(zhì)之畜(xù)

谨庠(xiáng)序之教

孝悌(tì) 然而不王(wàng)者

涂有饿莩(piǎo) sùyè字词(一词多义) 凶:年成不好/凶狠、残暴 接:交锋/接触

喻:打比方以说明/比喻 直:只是/笔直

时:季节、或时机/时间 违:耽误/违背

树:种植/树木 夺:丧失/夺取

谨:认真从事/谨慎 检:约束/检点

涂:路途/涂抹 发:开仓赈济/开发加A邻国之民不加少

B欲加之罪,何患无词

C而山不加增,何苦而不平更加施加增加或A或百步而后止

B天之行,或日或雨

C莫之或止有的人有时表示不定直(1)

“中通外直,不蔓不枝”

(2)

“蓬生麻中,不扶而直”(3)

直不百步耳, 是亦走也

(4)

系向牛头充炭直不弯曲伸,伸直仅,只是“值”价值胜1、驴不胜怒,蹄之

2、不违农时,谷不可胜食也

3、此所谓战胜于朝廷

4、日出江花红胜火, 春来江水绿如蓝

5、予观夫巴陵胜状, 在洞庭一湖

能承受尽胜利超过优美的数Shù

(1)

愿令得补黑衣之数

(2)

数口之家 可以无饥矣

(3)

则胜负之数,存亡之理,(《六国论》)

Cù

(4)

数罟不入洿池

Shǔ

(5)

蒙冲斗舰乃以千数(《赤壁之战》)

Shuò

(6)

扶苏以数谏故,上使外将兵(《陈涉世家》)

数目、数量几,若干命运密,与“疏”相对计算屡次

以申之以孝悌之义

斧斤以时入山林

以五十步笑百步

王好战,请以战喻 介词,把介词,按照介词,凭借介词,用发百发百中发闾左谪戍渔阳九百人涂有饿莩而不知发野花发而幽香发射派遣打开花开兵 (1)

兵刃既接(《寡人之于国也》)

斩木为兵,揭竿为旗(《过秦论》)

(2)

兵者,国之大事(《孙子兵法》)

(3)

质于齐,齐兵乃出。

(《触龙说赵太后》)

(4)

可汗大点兵(《木兰诗》)

兵器、武器军队士兵军事、战争讨论1 核心话题 民不加多 讨论2 王之问与子之辩 梁惠王问 民不加多,何也 孟子 辩 请以战喻五十步笑百步 无望民之多 答以养生养生丧死无憾 王道之始王无罪岁 天下之民至 梁惠王自认为治国比邻国国君尽心,政策比邻国好,邻国之民,应该主动投奔归顺他,但他的目的并没有达到。这是因为他的目的在于增加兵员,强化战备,老百姓看穿了他的小恩小惠背后的好大喜功和穷兵黩武。孟子投其所好,不直接回答“民不加多”的问题,而是以梁惠王“好战”为喻,启迪对方思考。“五十步笑百步”,巧妙地指出梁惠王所谓“尽心”于国,其实与邻国之政相差无几,本质上都是虐民暴政。评点 孟子认为梁惠王要想使民“加多”,称雄诸侯,必须施仁政,行王道。才能得民心,进而得天下。而施行仁政的措施就是关注民生,休养生息,因地制宜地发展生产,不征调百姓服役于农时,不滥捕捞,不忽视时令以伐木,不误牲畜繁殖,不误粮食播收和种桑养蚕织布,“使民养生丧死无憾”,解除后顾之忧,百姓衣食安则心安,从而稳定人心,巩固政权。然后再兴办教育,使人人知廉耻,人人讲礼义,引人向善,倾心归附。百姓安居乐业,社会长治久安,“王道可成”。此外,国君要常自省,革除虐政、苛政、酷政。孟子始终围绕仁民、富民、养民、教民、利民、保民,抓住百姓和“王道”形成的关系,体现出民为国本的思想。 课堂练习下列画线字解释正确的一项是

A.河内凶(有战乱)

B.邻国之民不加(增加)少

C.填然鼓之(代词,代“鼓”)

D.弃甲曳 (拖着)兵而走

答案 D下列各句中有词类活用现象的一句

A.请以战喻

B.寡人之于国也

C.王无罪岁

D.是何异于刺人而杀之

答案 C