人教版九年级上册语文 第8课《故乡》课件 (共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级上册语文 第8课《故乡》课件 (共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 674.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-03 12:48:52 | ||

图片预览

文档简介

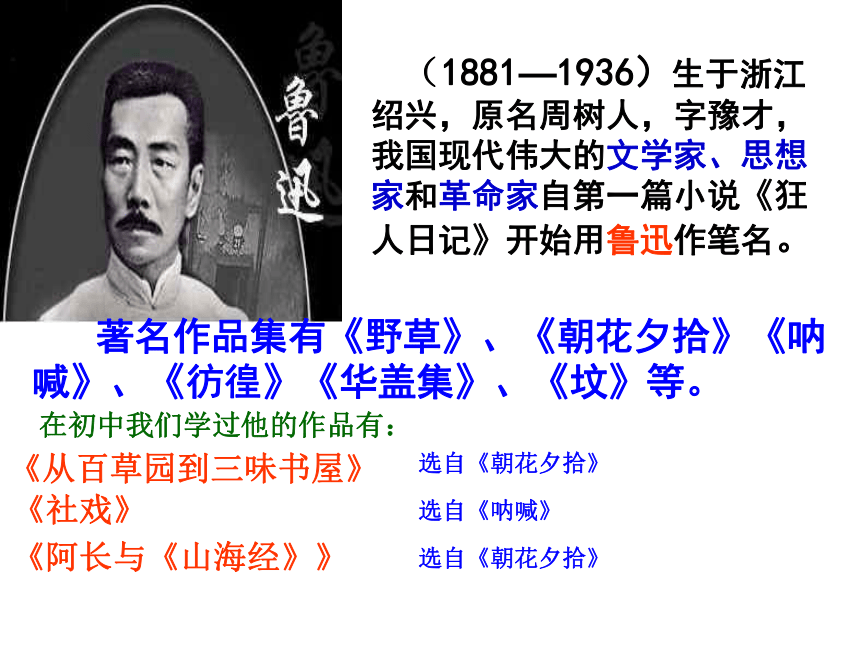

课件25张PPT。故乡 鲁迅 (1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,我国现代伟大的文学家、思想家和革命家自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。 著名作品集有《野草》、《朝花夕拾》《呐喊》、《彷徨》《华盖集》、《坟》等。在初中我们学过他的作品有:《从百草园到三味书屋》《社戏》《阿长与《山海经》》选自《朝花夕拾》选自《呐喊》选自《朝花夕拾》 辛亥革命后,封建王朝的专制政权是被推翻了,但代之而起的是地主阶级的军阀官僚的统治。帝国主义不但操纵了中国的财政和经济的命脉,而且?操纵了中国的政治和军事力量。由于这双重的压迫,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的和毫无政治权利的生活。1919年12月初,鲁迅从北京回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。写作背景:

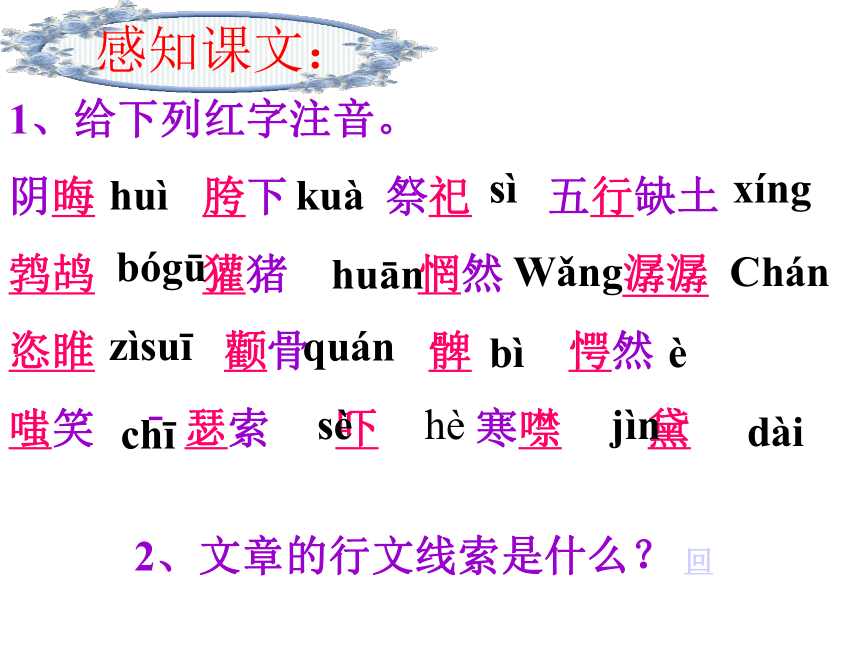

1、给下列红字注音。

阴晦 胯下 祭祀 五行缺土

鹁鸪 獾猪 惘然 潺潺

恣睢 颧骨 髀 愕然

嗤笑 ˉ 瑟索 吓 寒噤 黛2、文章的行文线索是什么? 回huì kuàsìxíngbógūhuānWǎngChánzìsuīquánbìèchīsèhèjìndài感知课文: 线索“我”在故乡

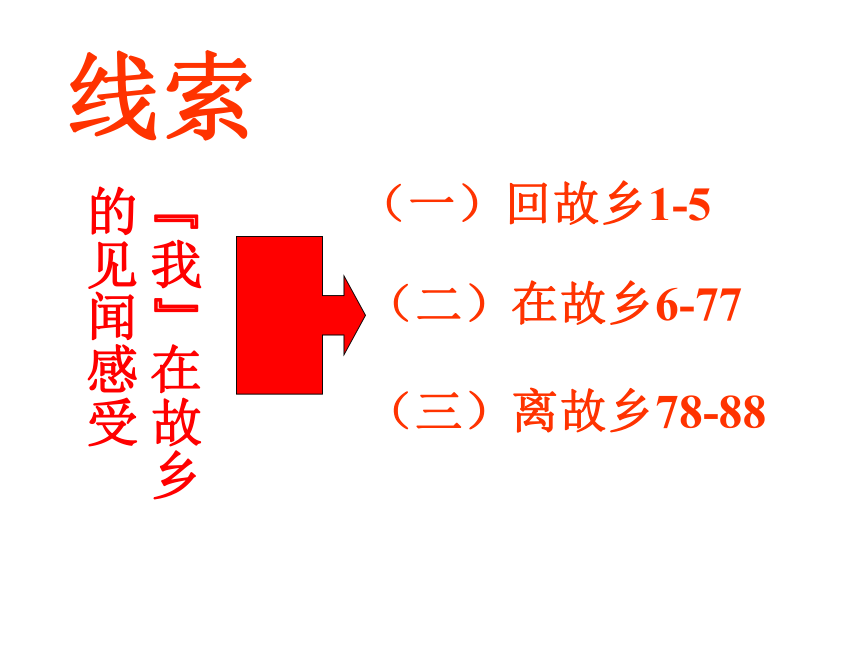

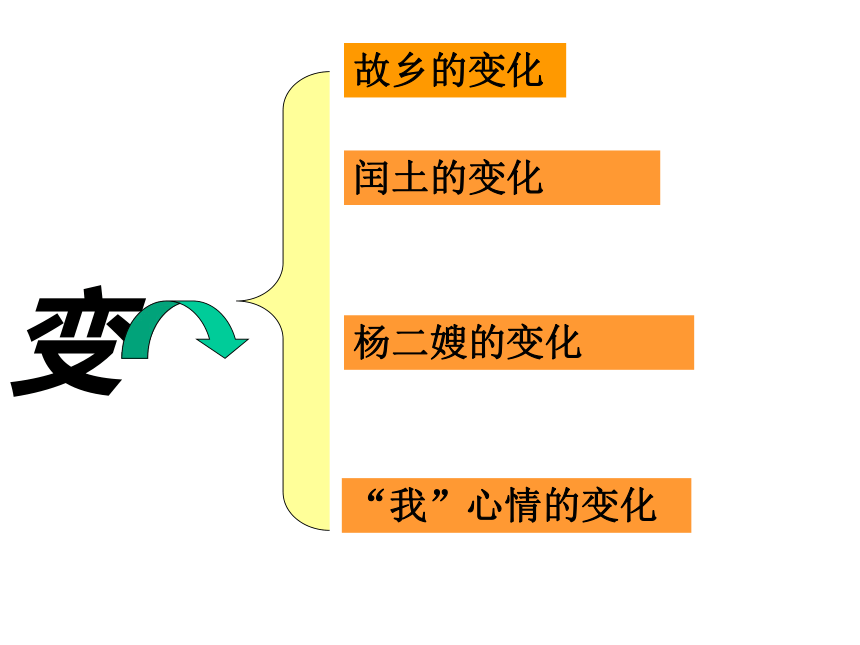

的见闻感受(一)回故乡1-5(二)在故乡6-77(三)离故乡78-881、请你用一个字来概括“我”回故乡最大的感受.2、再读课文说说都有哪些变化?变闰土的变化杨二嫂的变化“我”心情的变化故乡的变化萧索的荒村神异的图画(一)故乡的变化记忆中的故乡眼前的故乡对比及作用(三)回故乡观故人 ——感人非 比较阅读12-28段与50-69段,试比较二十年前后的闰土有何区别。(二)闰土的变化对比及作用少年闰土中年闰土对比及作用闰土二十多年来为什么发生这么大的变化?(三)杨二嫂的变化对比及作用杨二嫂为什么也发生这么大的变化?农村经济衰败、生活的贫困、小市民势利贪婪小说通过对比手法的运用,表现闰土和杨二嫂在二十多年里发生的巨大变化,说明辛亥革命前后农村经济衰败,农民和小市民生活的贫困,封建社会传统观念对人们的精神毒害,造成人们纯真的人性被扭曲。作者塑造这两个人物形象,真切地抒发了对现实社会的不满,希望有新的生活的炽热感情。分析人物,从三个方面入手:

一是概括文章的情节。即人物在故事中都有哪些活动,做了些什么?

二是描写。找出作者所采用的刻画人物的角度和方法,体会这些方法所产生的作用。

三是分析人物形象。结合时代背景和文章主旨,分析人物代表的典型意义。

人物评价三、在文中找出描写“我”的心情的句子,分析“我”的心情是如何变化的?回故乡——

见故乡——

忆闰土——

见杨二嫂——

见闰土——

离故乡——急切悲凉高兴、佩服、依依不舍惊吓、困窘兴奋、惊异、悲哀失望、气闷、悲哀、憧憬未来人物分析闰土:是一个勤劳善良,质朴老实,痛苦麻木,但不觉悟的农民形象。杨二嫂:是一个贪婪、尖刻、鄙俗,自私庸俗的小市民典型。“我”:是一个对现实不满正在追求进步的知识分子形象。哀其不幸,怒其不争。既可恨、可鄙又可怜。寄希望于未来,却又对前途感到渺茫。揭示帝国主义、封建社会给中国人民带来的灾害。在三座大山压榨下乡镇小市民也逃不了日益贫困的厄运。串联全文。(故乡及故乡人的变化都是通过“我”的观察与感受表现出来的。)作者对其态度作者对其态度

作者对其态度塑造其目的塑造其目的塑造其目的三种生活辛苦展转:生活不安定,到处奔波辛苦麻木:崇拜偶像,苦苦挣扎辛苦恣睢:挖空心思,唯利是图2 “他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”句中的“新的生活”是指什么样的生活?自由、平等、幸福的生活。(五)离故乡畅未来 ——寄希望 齐读课文最后三段,解析“地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

明确:

希望的有无,正像路的有无一样。路,是人们走出来的,是勇敢的人们开拓出来的。敢于奋战而前行的人多了,世界上也就有了路。也就是说,要实现自己的希望,要创建希望中的新生活,就要脚踏实地,奋然前进。

中心思想: 小说通过描写故乡和闰土、杨二嫂的前后变化,反映了辛亥革命前后农村破产、农民生活痛苦的社会现实;同时深刻揭示出封建传统对人民大众精神的束缚和影响,深切地抒发了作者对现实的强烈不满和对新生活的热切希望。

1、给下列红字注音。

阴晦 胯下 祭祀 五行缺土

鹁鸪 獾猪 惘然 潺潺

恣睢 颧骨 髀 愕然

嗤笑 ˉ 瑟索 吓 寒噤 黛2、文章的行文线索是什么? 回huì kuàsìxíngbógūhuānWǎngChánzìsuīquánbìèchīsèhèjìndài感知课文: 线索“我”在故乡

的见闻感受(一)回故乡1-5(二)在故乡6-77(三)离故乡78-881、请你用一个字来概括“我”回故乡最大的感受.2、再读课文说说都有哪些变化?变闰土的变化杨二嫂的变化“我”心情的变化故乡的变化萧索的荒村神异的图画(一)故乡的变化记忆中的故乡眼前的故乡对比及作用(三)回故乡观故人 ——感人非 比较阅读12-28段与50-69段,试比较二十年前后的闰土有何区别。(二)闰土的变化对比及作用少年闰土中年闰土对比及作用闰土二十多年来为什么发生这么大的变化?(三)杨二嫂的变化对比及作用杨二嫂为什么也发生这么大的变化?农村经济衰败、生活的贫困、小市民势利贪婪小说通过对比手法的运用,表现闰土和杨二嫂在二十多年里发生的巨大变化,说明辛亥革命前后农村经济衰败,农民和小市民生活的贫困,封建社会传统观念对人们的精神毒害,造成人们纯真的人性被扭曲。作者塑造这两个人物形象,真切地抒发了对现实社会的不满,希望有新的生活的炽热感情。分析人物,从三个方面入手:

一是概括文章的情节。即人物在故事中都有哪些活动,做了些什么?

二是描写。找出作者所采用的刻画人物的角度和方法,体会这些方法所产生的作用。

三是分析人物形象。结合时代背景和文章主旨,分析人物代表的典型意义。

人物评价三、在文中找出描写“我”的心情的句子,分析“我”的心情是如何变化的?回故乡——

见故乡——

忆闰土——

见杨二嫂——

见闰土——

离故乡——急切悲凉高兴、佩服、依依不舍惊吓、困窘兴奋、惊异、悲哀失望、气闷、悲哀、憧憬未来人物分析闰土:是一个勤劳善良,质朴老实,痛苦麻木,但不觉悟的农民形象。杨二嫂:是一个贪婪、尖刻、鄙俗,自私庸俗的小市民典型。“我”:是一个对现实不满正在追求进步的知识分子形象。哀其不幸,怒其不争。既可恨、可鄙又可怜。寄希望于未来,却又对前途感到渺茫。揭示帝国主义、封建社会给中国人民带来的灾害。在三座大山压榨下乡镇小市民也逃不了日益贫困的厄运。串联全文。(故乡及故乡人的变化都是通过“我”的观察与感受表现出来的。)作者对其态度作者对其态度

作者对其态度塑造其目的塑造其目的塑造其目的三种生活辛苦展转:生活不安定,到处奔波辛苦麻木:崇拜偶像,苦苦挣扎辛苦恣睢:挖空心思,唯利是图2 “他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”句中的“新的生活”是指什么样的生活?自由、平等、幸福的生活。(五)离故乡畅未来 ——寄希望 齐读课文最后三段,解析“地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

明确:

希望的有无,正像路的有无一样。路,是人们走出来的,是勇敢的人们开拓出来的。敢于奋战而前行的人多了,世界上也就有了路。也就是说,要实现自己的希望,要创建希望中的新生活,就要脚踏实地,奋然前进。

中心思想: 小说通过描写故乡和闰土、杨二嫂的前后变化,反映了辛亥革命前后农村破产、农民生活痛苦的社会现实;同时深刻揭示出封建传统对人民大众精神的束缚和影响,深切地抒发了作者对现实的强烈不满和对新生活的热切希望。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》