前方 PPT课件1

图片预览

文档简介

课件25张PPT。

曹文轩 前 方 曹 文 轩1954年生于江苏盐城。当代著名作家、学者。

1974年进入北京大学中文系。现为该校教授、博士生导师。

精擅儿童文学,长篇儿童小说《山羊不吃天堂草》、《草房子》、《红瓦》等

主要文学作品集: 《忧郁的田园》、《红葫芦》、《蔷薇谷》等。作品翻译为英、法、日、韩等文字

摄影散文“摄影散文”,是摄影文学的一种。这种文体兼具两种表达手段的审美特点,即摄影的视觉性、直观性、对瞬间画面逼真的再现能力和散文的自由联想。两者互相影响,互相补充,成为一个有机的艺术整体。

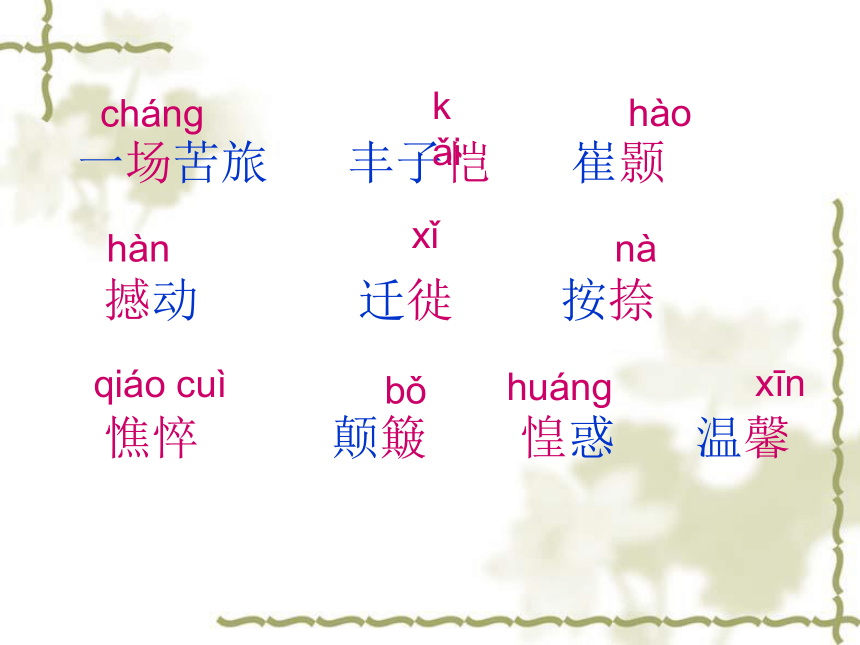

一场苦旅 丰子恺 崔颢

撼动 迁徙 按捺

憔悴 颠簸 惶惑 温馨 chángk ǎihàohànxǐnàqiáo cuìbǒhuángxīn将课文划分成三个层次第一部分(1) 画面切入

第二部分(2~11) 展开联想,写感触

第三部分(12) 回到照片归家远行问题画面切入基于离家表达作者主要观点的句子人有克制不住的离家的欲望。

人们早已发现,人生实质上是一场苦旅。

人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地,而在于走向前方、到处流浪时,又时时刻刻惦念着正在远去和久已不远的家、家园和家乡。先前的习性与欲望没有寂灭。(3-4)

外面的世界能够开阔视野,它总在诱惑着人走出家门。 (5)

离家也许是出自无奈。他受着家的压迫。(6)

前方使他们行动,使他们陷入如痴如醉的状态。(7) 欲望习性

外界诱惑

无奈压迫

召唤向往为什么要“离家”?离 家 如何理解第7段中“人的眼中、心里,总有一个前方”?这个“前方”指的是什么?课文题目“前方”指的又是什么? “前方”在第七段中更多的不是空间上的概念,而是具有了一种象征性,象征人的理想,是理想的召唤。

课文题目前方既实指路的前方,旅途的前方,又虚指人的理想,理想的召唤。虚实结合。第8节有什么作用?过渡作用。由“前方”到“路”到“汽车”,完成了从联想到摄影作品的思维过程。第9段中的“路”和“家”是实指吗?双关意义:既实指现实生活中的事物,更是虚指,兼有哲学思考的意味。人生实质上是一场苦旅。

作者从哪些方面来进一步说明“人生实质上是一场苦旅的?”

这句话中的“实质”能不能去掉?

(1)先通过对照片的描述“车吼叫着,在坑洼不平的路面上颠簸,把一车人摇得东歪西倒,使人一路受着皮肉之苦”、继而通过钱钟书的《围城》和丰子恺的散文的例子来阐述旅途的艰辛和苦不堪言(身体上的苦);

(2)通过描写照片中的男子“眼神中流露出一个将要开始艰难旅程人所有的惶惑与茫然”和猜测旅途中物质条件好,免受身体之苦的人不一定能免于精神之苦来说明精神上的“苦旅” 。

作者通过哪些方面来进一步说明“人生实质上是一场苦旅”的?

人生“实质”上是一场苦旅的“实质”能删去吗?为什么?不能删去。苦旅具体的说是境遇之苦和精神之苦,文中说在路上也并非都是苦旅,有人坐的是豪华的游艇,有人坐的是舒适的汽车或飞机,但从本质上讲他们同样是想达到理想上的目的地而不能达到,想实现理想而不能实现自己所有的理想,所以实质上还是一场苦旅。11节中“人的悲剧性”具体内容是什么?

问题探究①走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡;

②人无法还家;

③即便还了家,依然在无家的感觉之中。

文章的11自然段,写法上给你印象最深的特点是什么大量引用古典诗词日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

——崔颢《黄鹤楼》

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

——《古诗十九首》

近乡情更怯,不敢问来人。

——宋之问《渡汉江》

家在梦中何日到,春来江上几人还?

——卢纶《长安春望》

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

——李益《夜上受降城闻笛》

未老莫还乡,还乡须断肠。

——韦庄《菩萨蛮·人人尽说江南好》

文章在第二段中写道“人有克制不住的离家的欲望”,而在第11段中却又写道“人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地,而在于走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡”。作者这样写矛盾吗?为什么?

这是一种什么写作手法?有什么作用?(1)不矛盾。本文的主题涉及的是对“家”的追寻。“家”已不是普通的生养之地,那个可遮风避雨的实在的“家”,而是精神的栖息之所,人的精神家园。

(2)这种写法是“反弹琵琶”。作者一改前人“恋家”“归家”的思绪和呐喊,非常理性地分析了人类远行的原因和出走与乡愁的关系。阐述了“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”这一观点,这样使作品主旨深刻,内蕴更加丰厚。突出强调了人苦苦追寻的“家园”是“精神家园”。 反弹琵琶法反弹琵琶,即逆向思维。突破思维定势,从人们淡忘甚至遗忘的角度切入,或从常规的反面入手,往往会别有洞天,使你的文章独辟蹊径,熠熠生辉。写出见解新颖独特的文章。“路” “家” “前方” “旅行” “旷野”请同学们找一下,课文中虚实结合的意象有哪些?首尾呼应、再次点题又给人无穷思考 比较文章的首尾发问:

他们去哪儿?归家还是远行?

这坐在车上的人们,前方到底是家还是无边的旷野呢?

从浅层次的生活经历上升到深层次的对人生哲理的发问。

全文总结

作者从一幅照片写到了人们的离家,从离家看到了人们在精神受到的折磨(思乡)。虚实结合,这种折磨已不仅仅是单纯的乡愁,而更是一种对某种精神的追求,是一种寻求精神上的依托感、依靠感,这种对家园的眷恋与追求是为了使人不再有精神上的孤独感。“家”实际上已成为离家人们的精神寄托、精神归宿。课后思考 想一想你应该如何回答作者最后的发问。

曹文轩 前 方 曹 文 轩1954年生于江苏盐城。当代著名作家、学者。

1974年进入北京大学中文系。现为该校教授、博士生导师。

精擅儿童文学,长篇儿童小说《山羊不吃天堂草》、《草房子》、《红瓦》等

主要文学作品集: 《忧郁的田园》、《红葫芦》、《蔷薇谷》等。作品翻译为英、法、日、韩等文字

摄影散文“摄影散文”,是摄影文学的一种。这种文体兼具两种表达手段的审美特点,即摄影的视觉性、直观性、对瞬间画面逼真的再现能力和散文的自由联想。两者互相影响,互相补充,成为一个有机的艺术整体。

一场苦旅 丰子恺 崔颢

撼动 迁徙 按捺

憔悴 颠簸 惶惑 温馨 chángk ǎihàohànxǐnàqiáo cuìbǒhuángxīn将课文划分成三个层次第一部分(1) 画面切入

第二部分(2~11) 展开联想,写感触

第三部分(12) 回到照片归家远行问题画面切入基于离家表达作者主要观点的句子人有克制不住的离家的欲望。

人们早已发现,人生实质上是一场苦旅。

人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地,而在于走向前方、到处流浪时,又时时刻刻惦念着正在远去和久已不远的家、家园和家乡。先前的习性与欲望没有寂灭。(3-4)

外面的世界能够开阔视野,它总在诱惑着人走出家门。 (5)

离家也许是出自无奈。他受着家的压迫。(6)

前方使他们行动,使他们陷入如痴如醉的状态。(7) 欲望习性

外界诱惑

无奈压迫

召唤向往为什么要“离家”?离 家 如何理解第7段中“人的眼中、心里,总有一个前方”?这个“前方”指的是什么?课文题目“前方”指的又是什么? “前方”在第七段中更多的不是空间上的概念,而是具有了一种象征性,象征人的理想,是理想的召唤。

课文题目前方既实指路的前方,旅途的前方,又虚指人的理想,理想的召唤。虚实结合。第8节有什么作用?过渡作用。由“前方”到“路”到“汽车”,完成了从联想到摄影作品的思维过程。第9段中的“路”和“家”是实指吗?双关意义:既实指现实生活中的事物,更是虚指,兼有哲学思考的意味。人生实质上是一场苦旅。

作者从哪些方面来进一步说明“人生实质上是一场苦旅的?”

这句话中的“实质”能不能去掉?

(1)先通过对照片的描述“车吼叫着,在坑洼不平的路面上颠簸,把一车人摇得东歪西倒,使人一路受着皮肉之苦”、继而通过钱钟书的《围城》和丰子恺的散文的例子来阐述旅途的艰辛和苦不堪言(身体上的苦);

(2)通过描写照片中的男子“眼神中流露出一个将要开始艰难旅程人所有的惶惑与茫然”和猜测旅途中物质条件好,免受身体之苦的人不一定能免于精神之苦来说明精神上的“苦旅” 。

作者通过哪些方面来进一步说明“人生实质上是一场苦旅”的?

人生“实质”上是一场苦旅的“实质”能删去吗?为什么?不能删去。苦旅具体的说是境遇之苦和精神之苦,文中说在路上也并非都是苦旅,有人坐的是豪华的游艇,有人坐的是舒适的汽车或飞机,但从本质上讲他们同样是想达到理想上的目的地而不能达到,想实现理想而不能实现自己所有的理想,所以实质上还是一场苦旅。11节中“人的悲剧性”具体内容是什么?

问题探究①走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡;

②人无法还家;

③即便还了家,依然在无家的感觉之中。

文章的11自然段,写法上给你印象最深的特点是什么大量引用古典诗词日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

——崔颢《黄鹤楼》

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

——《古诗十九首》

近乡情更怯,不敢问来人。

——宋之问《渡汉江》

家在梦中何日到,春来江上几人还?

——卢纶《长安春望》

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

——李益《夜上受降城闻笛》

未老莫还乡,还乡须断肠。

——韦庄《菩萨蛮·人人尽说江南好》

文章在第二段中写道“人有克制不住的离家的欲望”,而在第11段中却又写道“人的悲剧性实质,还不完全在于总想到达目的地却总不能到达目的地,而在于走向前方、到处流浪时,又时时刻刻地惦念着正在远去和久已不见的家、家园和家乡”。作者这样写矛盾吗?为什么?

这是一种什么写作手法?有什么作用?(1)不矛盾。本文的主题涉及的是对“家”的追寻。“家”已不是普通的生养之地,那个可遮风避雨的实在的“家”,而是精神的栖息之所,人的精神家园。

(2)这种写法是“反弹琵琶”。作者一改前人“恋家”“归家”的思绪和呐喊,非常理性地分析了人类远行的原因和出走与乡愁的关系。阐述了“即便是还了家,依然还在无家的感觉之中”这一观点,这样使作品主旨深刻,内蕴更加丰厚。突出强调了人苦苦追寻的“家园”是“精神家园”。 反弹琵琶法反弹琵琶,即逆向思维。突破思维定势,从人们淡忘甚至遗忘的角度切入,或从常规的反面入手,往往会别有洞天,使你的文章独辟蹊径,熠熠生辉。写出见解新颖独特的文章。“路” “家” “前方” “旅行” “旷野”请同学们找一下,课文中虚实结合的意象有哪些?首尾呼应、再次点题又给人无穷思考 比较文章的首尾发问:

他们去哪儿?归家还是远行?

这坐在车上的人们,前方到底是家还是无边的旷野呢?

从浅层次的生活经历上升到深层次的对人生哲理的发问。

全文总结

作者从一幅照片写到了人们的离家,从离家看到了人们在精神受到的折磨(思乡)。虚实结合,这种折磨已不仅仅是单纯的乡愁,而更是一种对某种精神的追求,是一种寻求精神上的依托感、依靠感,这种对家园的眷恋与追求是为了使人不再有精神上的孤独感。“家”实际上已成为离家人们的精神寄托、精神归宿。课后思考 想一想你应该如何回答作者最后的发问。