9长亭送别

图片预览

文档简介

课件31张PPT。作者简介

王实甫名德信,字实甫。大都(北京)人,元代著名杂剧作家。但是关于他生平情况的历史记载却很少,后人推测他的生卒年大约是1260-1336年,主要创作活动大约在元成宗元贞、大德年间(1295年-1307年),这正是元杂剧的鼎盛时期。

王实甫早年曾经为官,宦途坎坷,他常在演出杂剧及歌舞的游艺场所出入,是个不为封建礼法所拘、与倡优(当时的演员)有密切交往的文人。晚年弃官归隐,过着吟风弄月,纵游园林的生活。作者与作品 王实甫一生共创作了14部杂剧,除《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》、《四丞相歌舞丽春堂》留有全本外,还有《苏小卿月夜贩茶船》、《韩彩云丝竹芙蓉亭》各一折。他的代表作《西厢记》,在戏剧结构、矛盾冲突、人物塑造等方面,都取得了很高的艺术成就,无论是思想性,还是艺术性,都达到了元杂剧的一个高峰,成为最具舞台生命力的一部佳作。《西厢记》所表达的“愿普天下有情人都成眷属”的思想,在中国文学史上还是第一次。《西厢记》突破了元杂剧一本四折的格式,长达五本21折,不因篇幅限制而造成剧情简单化和模式化的缺点。这一形式上的大胆革新,对后来的戏剧创作起到了引领作用。 一、内容梗概,体会故事之美 书生张珙在普救寺和前相国的女儿崔莺莺相遇,彼此一见倾心。为了能与莺莺亲近,他寓居于普救寺的西厢房。叛将孙飞虎率兵包围普救寺,要抢莺莺。老夫人当众宣布:谁能退贼兵,就把女儿莺莺嫁给谁。张珙挺身而出,写信请好友白马将军杜确来营救。杜将军杀退孙飞虎,老夫人却违约赖婚。张珙因失望而病倒。莺莺在侍女红娘的 帮助下,毅然与他私下结为夫妻。夫人得知后大怒,却无计可施,被迫许嫁,但须张珙应试得官才能成亲。最后,张珙中了状元,与莺莺正式结婚。

《西厢记》的创作主题 《西厢记》结尾曲词:“愿普天下有情的都成了眷属”是该剧的点睛之笔。传统的封建婚姻讲究门当户对、父母之命,金钱权势是婚姻的基础,父母作主是婚姻的缔结方式。而此剧

强调婚姻的基础是“有情的”,而不是“有钱的”、“有权的”,而

“有情”只能由婚姻双方的当事人才能完成,这样,就将婚姻的决定权从局外人手里夺回到当事人的手里,具有鲜明的反封建婚姻的色彩。

《西厢记》所宣扬的爱情、婚姻上的进步观点,显然是与理

学的道德教条相对立的。但《西厢记》以大团圆为结局,它

最后描写张生考中状元,终于迁就了老夫人的招婿原则。这

种剧情处理同弥漫在全剧的重爱情轻功名的思想是不协调的。

但杂剧中的大团圆结局也还受到当时演出上的其他因素的制

约,王实甫也未能免俗。或许在当时观众看来,王实甫已为他剧中的痴男怨女找到了最好的归宿。通读课文用心体会 二、 把握剧情,分析文章的情节结构:

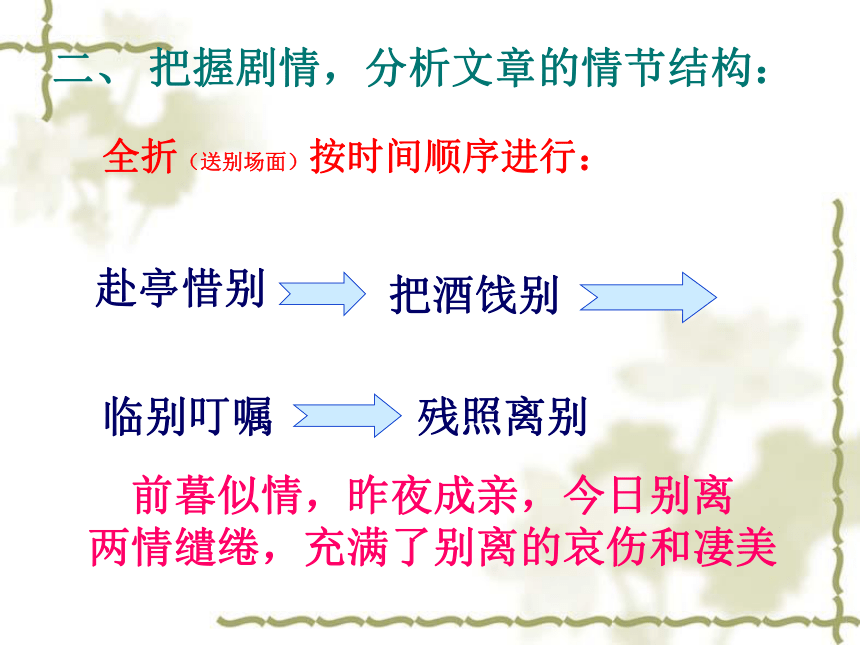

全折(送别场面)按时间顺序进行:

赴亭惜别 第一部分把酒饯别 临别叮嘱 残照离别 前暮似情,昨夜成亲,今日别离

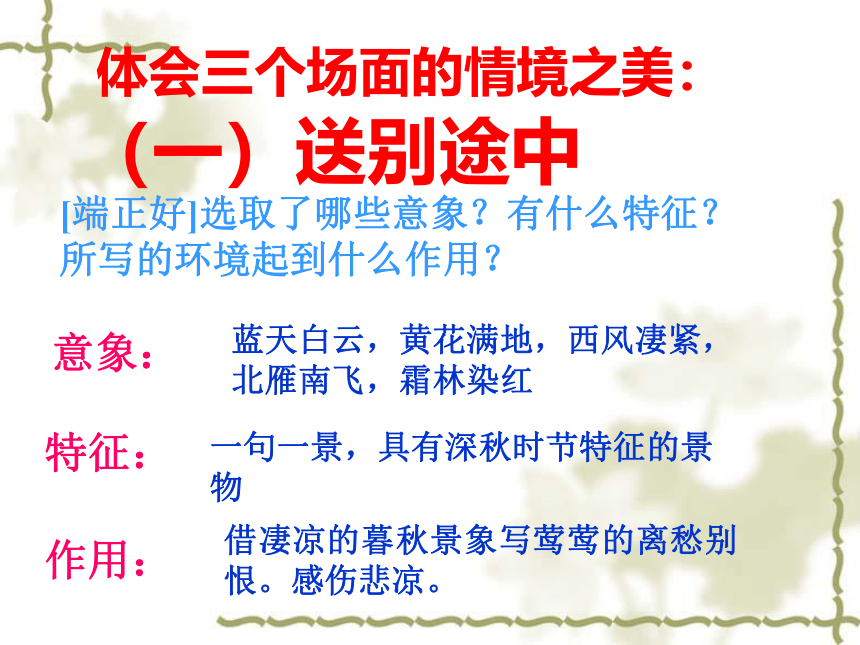

两情缱绻,充满了别离的哀伤和凄美 体会三个场面的情境之美: (一)送别途中[端正好]选取了哪些意象?有什么特征?所写的环境起到什么作用?意象:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红

特征:一句一景,具有深秋时节特征的景物作用:借凄凉的暮秋景象写莺莺的离愁别恨。感伤悲凉。

提问:“晓来谁染霜林醉,总是离人泪”你认为哪几个字用的好?“染”用得好!枫林红本是自然现象,在充满着离愁别绪的莺莺眼里,尽是离人的斑斑血泪。

“泪”字,这段曲词句句是景,只一“泪”字是情。只一“泪”字, ,就使全篇景物都闪耀出别离的泪光,它们都成了传情之物 “醉”也用的好!既写出了枫林的色彩,更赋予了在离愁的重压下不能自持的人的情态。

(借景言情,情景交融)提问:这首曲子化用了谁的词?有何作用?苏幕遮 (范仲淹) 碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在余阳外。 黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人醉。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 (以绮丽开阔之景写浓挚深长之情 )作用:化用诗词加深了意境(二)长亭饯别

【脱布衫】也有环境描写,写了一幅什么图?在这里有何作用?

飒飒秋风、纷飞黄叶,袅袅烟气、凋零野草。

作用:黄叶衰草图

渲染因离别而产

生惆怅凄凉之情。

意象:(三)惜别目送[一煞]选取了那些意象?描写了怎样一幅画面?有何作用?意象:青山疏林,淡烟暮霭,夕阳古道,禾黍秋风

画面:构成一幅深秋郊外黄昏的画面。

作用:表现崔莺莺目送张生远去时那种凄怆悲苦的眷恋之情。 “夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶”这两句话写出了莺莺怎样的心境?“无人语”不仅是写在寂寞的夕阳古道上听不到一点人说话的声音,而且是写莺莺感叹张生离去,欲语无人。马鸣之处,正是张生所在之地!听到马的叫声而见不到骑马远去的亲人, “无声”和“有声”两相映衬,更加烘托出当时环境的凄凉和莺莺痛不欲生的悲哀。(以情衬景)艺术之美 以情衬景

借景言情

情景交融三 品味赏析通过整体感知课文,我们看看女主人公在别离的感伤情景中,表现了什么样的性格特征?体会曲词中反映的莺莺心理活动,并理解人物的思想性格和反封建的社会意义。 提问:在对待上京赶考的问题上,莺莺的态度是怎么样的?从文中找出相关语句加以体会。[幺篇]:“但得一个并头莲,煞强如状元及第”[朝天子]:“‘蜗角虚名,蝇头微利’,拆鸳鸯在

两下里。”科白:张生,此一行得官不得官,疾便回来[二煞]:“你休忧‘文齐福不齐’,我只怕你‘停妻再娶妻’。休要‘一春鱼雁无消息’!我这里青鸾有信频须寄,你却休‘金榜无名誓不归’。”

[滚绣球]: 选取了哪些意象?抒发了莺莺的什么感情?这支曲子运用了哪些艺术手法,其艺术效果如何 柳丝 玉骢

疏林 斜晖

马儿 车儿

松了金钏 减了玉肌借景抒情夸张,身心交瘁

1恨归去得疾

2恨不倩疏林挂住斜晖

(马儿忳忳的行

车儿快快的随)

3此恨谁知

(松了金钏减了玉肌)恨恨,念,怕一结:担心张生落第。怨功名

二结:担心张生安危。念羁旅

三结:担心张生变心。忧重娶四结:担心今后的人生。愁别离

夸张,比喻,写离别之情,达到愁极恨绝 、无以复加的地步解读莺莺的心情:从以上他们对于上京赶考的不同态度上,可以看出莺莺这个人物的思想感情和性格特珍重爱情

从以上赏析,可以看出莺莺这个人物的思想感情和性格特征是什么?

莺莺珍重爱情轻视功名叛逆性格和对爱情的执著,闪耀着反抗封建礼教的思想光辉

四、拓展延伸悲· 恨 ·离别—— 自古是墨客笔下文思的源泉。

一首送别诗,触动多少人的心弦。感受离愁的断肠之悲。理解不同时空下,人情之绝唱。送 别 李叔同 长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。[正宫][端正好]碧云天,黄花地,西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

[滚绣球]恨相见得迟,怨归去得疾。柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍的行,车儿快快的随,却告了相思回避,破题儿又早别离。听得道一声去也,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知?

[四边静]霎时间杯盘狼籍,车儿投东,马儿向西,两意徘徊,落日山横翠。知他今宵宿在那里?在梦也难寻觅。

四煞]这忧愁诉与谁?相思只自知,老天不管人憔悴。泪添九曲黄河溢,恨压三峰华岳低。到晚来闷把西楼倚,见了些夕阳古道,衰柳长堤。

【三煞]笑吟吟一处来,哭啼啼独自归。归家若到罗帏里,昨宵个绣衾香暖留春住,今夜个翠被生寒有梦知。留恋你别无意,见据鞍上马,阁不住泪眼愁眉。

[一煞]青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟?

[收尾]四围山色中,一鞭残照里。遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

李叔同在这首歌的创作上,无论在遣词造句上,还是在意境上,都受到

《长亭送别》的影响。我们不妨将《西厢记》有关段落引证如下:一曲长叹 《送别》曲调取自约翰·p·奥德威作曲的美国歌曲《梦见家和母亲》。李叔同在日本留学时,日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词。而李叔同作的《送别》,则取调于犬童球溪的《旅愁》。

《送别》不涉教化,意蕴悠长,音乐与文学的结合堪称完美。歌词以长短句结构写成,语言精练,感情真挚,意境深邃。歌曲为单三部曲式结构,每个乐段由两个乐句构成。第一、三乐段完全相同,音乐起伏平缓,描绘了长亭、古道、夕阳、笛声等晚景,衬托出寂静冷落的气氛。第二乐段第一乐句与前形成鲜明对比,情绪变成激动,似为深沉的感叹。第二乐句略有变化地再现了第一乐段的第二乐句,恰当地表现了告别友人的离愁情绪。这些相近甚至重复的乐句在歌曲中并未给人以繁琐、絮叨的印象,反而加强了作品的完整性和统一性,赋予它一种特别的美感。

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山……”淡淡的笛音吹出了离愁,幽美的歌词写出了别绪,听来让人百感交集。首尾呼应,诗人的感悟:看破红尘。

临别叮嘱

曲终人散,只剩他俩和红娘,莺莺和张生终于可以互诉私情,试想,你就是莺莺或张生,你会对他或她说些什么?作业? 杜牧在《赠别》诗中说:“门外若无南北路,人间始免别离愁。”可以说我们生活之中虽不一定有如莺莺和张生这样令人感动的离别,但长长短短、大大小小的分别亦是经常遇到的。选取你感受较深的分别,作200字左右的场景描写 谢 谢

王实甫早年曾经为官,宦途坎坷,他常在演出杂剧及歌舞的游艺场所出入,是个不为封建礼法所拘、与倡优(当时的演员)有密切交往的文人。晚年弃官归隐,过着吟风弄月,纵游园林的生活。作者与作品 王实甫一生共创作了14部杂剧,除《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》、《四丞相歌舞丽春堂》留有全本外,还有《苏小卿月夜贩茶船》、《韩彩云丝竹芙蓉亭》各一折。他的代表作《西厢记》,在戏剧结构、矛盾冲突、人物塑造等方面,都取得了很高的艺术成就,无论是思想性,还是艺术性,都达到了元杂剧的一个高峰,成为最具舞台生命力的一部佳作。《西厢记》所表达的“愿普天下有情人都成眷属”的思想,在中国文学史上还是第一次。《西厢记》突破了元杂剧一本四折的格式,长达五本21折,不因篇幅限制而造成剧情简单化和模式化的缺点。这一形式上的大胆革新,对后来的戏剧创作起到了引领作用。 一、内容梗概,体会故事之美 书生张珙在普救寺和前相国的女儿崔莺莺相遇,彼此一见倾心。为了能与莺莺亲近,他寓居于普救寺的西厢房。叛将孙飞虎率兵包围普救寺,要抢莺莺。老夫人当众宣布:谁能退贼兵,就把女儿莺莺嫁给谁。张珙挺身而出,写信请好友白马将军杜确来营救。杜将军杀退孙飞虎,老夫人却违约赖婚。张珙因失望而病倒。莺莺在侍女红娘的 帮助下,毅然与他私下结为夫妻。夫人得知后大怒,却无计可施,被迫许嫁,但须张珙应试得官才能成亲。最后,张珙中了状元,与莺莺正式结婚。

《西厢记》的创作主题 《西厢记》结尾曲词:“愿普天下有情的都成了眷属”是该剧的点睛之笔。传统的封建婚姻讲究门当户对、父母之命,金钱权势是婚姻的基础,父母作主是婚姻的缔结方式。而此剧

强调婚姻的基础是“有情的”,而不是“有钱的”、“有权的”,而

“有情”只能由婚姻双方的当事人才能完成,这样,就将婚姻的决定权从局外人手里夺回到当事人的手里,具有鲜明的反封建婚姻的色彩。

《西厢记》所宣扬的爱情、婚姻上的进步观点,显然是与理

学的道德教条相对立的。但《西厢记》以大团圆为结局,它

最后描写张生考中状元,终于迁就了老夫人的招婿原则。这

种剧情处理同弥漫在全剧的重爱情轻功名的思想是不协调的。

但杂剧中的大团圆结局也还受到当时演出上的其他因素的制

约,王实甫也未能免俗。或许在当时观众看来,王实甫已为他剧中的痴男怨女找到了最好的归宿。通读课文用心体会 二、 把握剧情,分析文章的情节结构:

全折(送别场面)按时间顺序进行:

赴亭惜别 第一部分把酒饯别 临别叮嘱 残照离别 前暮似情,昨夜成亲,今日别离

两情缱绻,充满了别离的哀伤和凄美 体会三个场面的情境之美: (一)送别途中[端正好]选取了哪些意象?有什么特征?所写的环境起到什么作用?意象:蓝天白云,黄花满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红

特征:一句一景,具有深秋时节特征的景物作用:借凄凉的暮秋景象写莺莺的离愁别恨。感伤悲凉。

提问:“晓来谁染霜林醉,总是离人泪”你认为哪几个字用的好?“染”用得好!枫林红本是自然现象,在充满着离愁别绪的莺莺眼里,尽是离人的斑斑血泪。

“泪”字,这段曲词句句是景,只一“泪”字是情。只一“泪”字, ,就使全篇景物都闪耀出别离的泪光,它们都成了传情之物 “醉”也用的好!既写出了枫林的色彩,更赋予了在离愁的重压下不能自持的人的情态。

(借景言情,情景交融)提问:这首曲子化用了谁的词?有何作用?苏幕遮 (范仲淹) 碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在余阳外。 黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人醉。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 (以绮丽开阔之景写浓挚深长之情 )作用:化用诗词加深了意境(二)长亭饯别

【脱布衫】也有环境描写,写了一幅什么图?在这里有何作用?

飒飒秋风、纷飞黄叶,袅袅烟气、凋零野草。

作用:黄叶衰草图

渲染因离别而产

生惆怅凄凉之情。

意象:(三)惜别目送[一煞]选取了那些意象?描写了怎样一幅画面?有何作用?意象:青山疏林,淡烟暮霭,夕阳古道,禾黍秋风

画面:构成一幅深秋郊外黄昏的画面。

作用:表现崔莺莺目送张生远去时那种凄怆悲苦的眷恋之情。 “夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶”这两句话写出了莺莺怎样的心境?“无人语”不仅是写在寂寞的夕阳古道上听不到一点人说话的声音,而且是写莺莺感叹张生离去,欲语无人。马鸣之处,正是张生所在之地!听到马的叫声而见不到骑马远去的亲人, “无声”和“有声”两相映衬,更加烘托出当时环境的凄凉和莺莺痛不欲生的悲哀。(以情衬景)艺术之美 以情衬景

借景言情

情景交融三 品味赏析通过整体感知课文,我们看看女主人公在别离的感伤情景中,表现了什么样的性格特征?体会曲词中反映的莺莺心理活动,并理解人物的思想性格和反封建的社会意义。 提问:在对待上京赶考的问题上,莺莺的态度是怎么样的?从文中找出相关语句加以体会。[幺篇]:“但得一个并头莲,煞强如状元及第”[朝天子]:“‘蜗角虚名,蝇头微利’,拆鸳鸯在

两下里。”科白:张生,此一行得官不得官,疾便回来[二煞]:“你休忧‘文齐福不齐’,我只怕你‘停妻再娶妻’。休要‘一春鱼雁无消息’!我这里青鸾有信频须寄,你却休‘金榜无名誓不归’。”

[滚绣球]: 选取了哪些意象?抒发了莺莺的什么感情?这支曲子运用了哪些艺术手法,其艺术效果如何 柳丝 玉骢

疏林 斜晖

马儿 车儿

松了金钏 减了玉肌借景抒情夸张,身心交瘁

1恨归去得疾

2恨不倩疏林挂住斜晖

(马儿忳忳的行

车儿快快的随)

3此恨谁知

(松了金钏减了玉肌)恨恨,念,怕一结:担心张生落第。怨功名

二结:担心张生安危。念羁旅

三结:担心张生变心。忧重娶四结:担心今后的人生。愁别离

夸张,比喻,写离别之情,达到愁极恨绝 、无以复加的地步解读莺莺的心情:从以上他们对于上京赶考的不同态度上,可以看出莺莺这个人物的思想感情和性格特珍重爱情

从以上赏析,可以看出莺莺这个人物的思想感情和性格特征是什么?

莺莺珍重爱情轻视功名叛逆性格和对爱情的执著,闪耀着反抗封建礼教的思想光辉

四、拓展延伸悲· 恨 ·离别—— 自古是墨客笔下文思的源泉。

一首送别诗,触动多少人的心弦。感受离愁的断肠之悲。理解不同时空下,人情之绝唱。送 别 李叔同 长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。[正宫][端正好]碧云天,黄花地,西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

[滚绣球]恨相见得迟,怨归去得疾。柳丝长玉骢难系,恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍的行,车儿快快的随,却告了相思回避,破题儿又早别离。听得道一声去也,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌:此恨谁知?

[四边静]霎时间杯盘狼籍,车儿投东,马儿向西,两意徘徊,落日山横翠。知他今宵宿在那里?在梦也难寻觅。

四煞]这忧愁诉与谁?相思只自知,老天不管人憔悴。泪添九曲黄河溢,恨压三峰华岳低。到晚来闷把西楼倚,见了些夕阳古道,衰柳长堤。

【三煞]笑吟吟一处来,哭啼啼独自归。归家若到罗帏里,昨宵个绣衾香暖留春住,今夜个翠被生寒有梦知。留恋你别无意,见据鞍上马,阁不住泪眼愁眉。

[一煞]青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽。夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶。我为甚么懒上车儿内,来时甚急,去后何迟?

[收尾]四围山色中,一鞭残照里。遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

李叔同在这首歌的创作上,无论在遣词造句上,还是在意境上,都受到

《长亭送别》的影响。我们不妨将《西厢记》有关段落引证如下:一曲长叹 《送别》曲调取自约翰·p·奥德威作曲的美国歌曲《梦见家和母亲》。李叔同在日本留学时,日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词。而李叔同作的《送别》,则取调于犬童球溪的《旅愁》。

《送别》不涉教化,意蕴悠长,音乐与文学的结合堪称完美。歌词以长短句结构写成,语言精练,感情真挚,意境深邃。歌曲为单三部曲式结构,每个乐段由两个乐句构成。第一、三乐段完全相同,音乐起伏平缓,描绘了长亭、古道、夕阳、笛声等晚景,衬托出寂静冷落的气氛。第二乐段第一乐句与前形成鲜明对比,情绪变成激动,似为深沉的感叹。第二乐句略有变化地再现了第一乐段的第二乐句,恰当地表现了告别友人的离愁情绪。这些相近甚至重复的乐句在歌曲中并未给人以繁琐、絮叨的印象,反而加强了作品的完整性和统一性,赋予它一种特别的美感。

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山……”淡淡的笛音吹出了离愁,幽美的歌词写出了别绪,听来让人百感交集。首尾呼应,诗人的感悟:看破红尘。

临别叮嘱

曲终人散,只剩他俩和红娘,莺莺和张生终于可以互诉私情,试想,你就是莺莺或张生,你会对他或她说些什么?作业? 杜牧在《赠别》诗中说:“门外若无南北路,人间始免别离愁。”可以说我们生活之中虽不一定有如莺莺和张生这样令人感动的离别,但长长短短、大大小小的分别亦是经常遇到的。选取你感受较深的分别,作200字左右的场景描写 谢 谢