16记念刘和珍君

图片预览

文档简介

课件37张PPT。记念刘和珍君

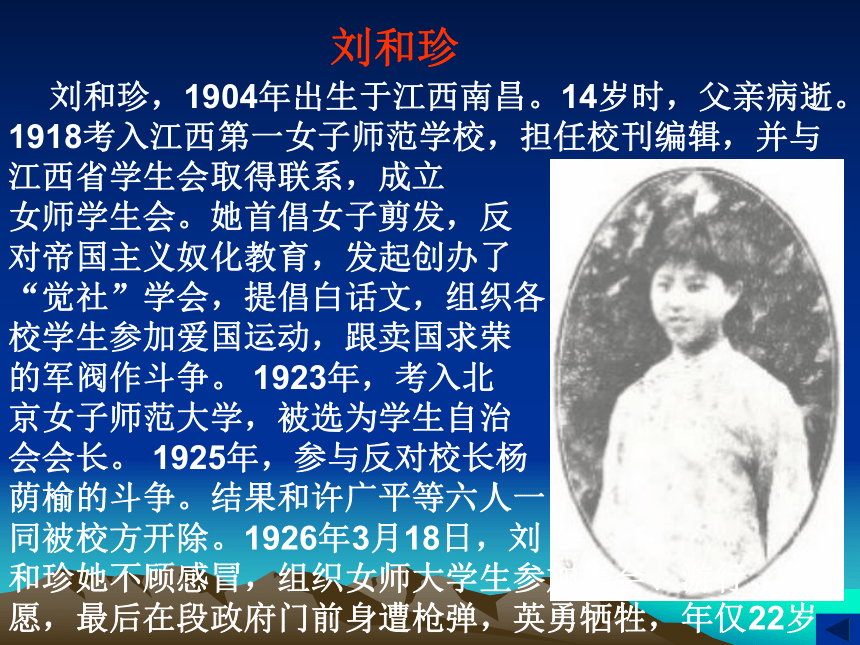

鲁迅 刘和珍,1904年出生于江西南昌。14岁时,父亲病逝。1918考入江西第一女子师范学校,担任校刊编辑,并与江西省学生会取得联系,成立 女师学生会。她首倡女子剪发,反 对帝国主义奴化教育,发起创办了 “觉社”学会,提倡白话文,组织各 校学生参加爱国运动,跟卖国求荣 的军阀作斗争。 1923年,考入北 京女子师范大学,被选为学生自治 会会长。 1925年,参与反对校长杨 荫榆的斗争。结果和许广平等六人一 同被校方开除。1926年3月18日,刘 和珍她不顾感冒,组织女师大学生参加集会、游行、请愿,最后在段政府门前身遭枪弹,英勇牺牲,年仅22岁 刘和珍 鲁迅(1881-1936)

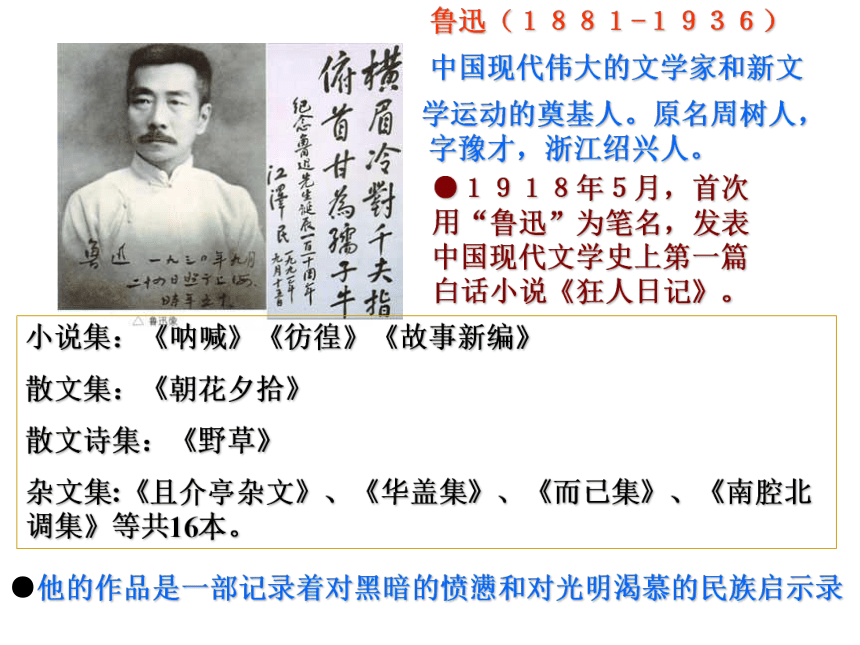

中国现代伟大的文学家和新文

学运动的奠基人。原名周树人, 字豫才,浙江绍兴人。●1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北 调集》等共16本。●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录 鲁迅在书房鲁迅和青年谈话无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫 胆小鬼选择逃避,勇士选择直面。

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?知否兴风狂啸者,回眸时看小於菟 ” ----鲁迅

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领( )

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感( )鲁 迅 逝 世“忘记我,管自己的生活!” 鲁迅的遗嘱

我只想到过写遗嘱,以为我倘曾贵为宫保,富有千万,儿子和女婿及其他一定早已逼我写好遗嘱了,现在却谁也不提起。但是,我也留下一张罢。当时好像很想定了一些,都是写给亲属的,其中有的是:1.不是因为丧事,收受任何一文钱——但老朋友的,不在此例。2.赶快收敛、埋掉、拉倒 3.不要做任何关于纪念的事。4.忘掉我,管自己的生活。——倘不,那就真是胡涂虫。5.孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。6.别人应许给你的事物,不可当真。7.损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。此外自然还有,现在忘记了。只还记得在发热时,又曾想到欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢?我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。 1926年初,亲日本的奉系军阀进兵关内,军舰驶入天津大沽口。冯玉祥将军率领国民军封锁大沽口,不准船只驶入。3月12日,日本军舰掩护两艘奉系舰驶入大沽口,炮轰国民军,国民军奋起还击。第二天,日本公使向当时执政的段祺瑞政府提出抗议。北平、天津人民举行集会,督促政府抗议外国侵略。恼羞成怒的日本帝国主义,纠合英、美、法、意、荷、比、西班牙等八国公使,向中国政府提交“最后通牒”,要求国民军撤去大沽口防御设施,否则,“决采取必要之手段”。同时,各帝国主义国家在大沽海面集结了20多艘军舰,对中国政府实行武力威胁。帝国主义的这种野蛮行径,激起了北京人民的愤怒。3月18日上午10时,北京各界5000多人在天安门举行“反对八国通牒国民示威大会”,会后,由2000多人组成请愿团,赴执政府请愿,要求驳回“最后通牒”,驱逐八国公使。 段祺瑞政府竟下令军警用棍棒殴打、挥刀砍杀手无寸铁的爱国学生,甚至向他们开枪射击。在这场血腥的大屠杀中,北京女子师范大学的刘和珍、杨德群和燕大的魏士毅等47人被打死,近200人受伤。这就是历史上著名的“三·一八惨案”。鲁迅称这一天是“民国以来最黑暗的一天”。

“三·一八”事变发生以后,一些政府的御用文人不是同情请愿者,指责反动派,而是写文章散布谣言说被害的学生是受共产党利用的,是上了共产党的当、受了共产党的骗。 1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。三·一八天安门前集会1932年11月27日摄于北京师范大学操场惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请愿的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》,后收在《华盖集续编》。寥落(liáo)长歌当(dàng)哭 菲(fěi)薄 桀骜(ào) 赁(lìn)屋 黯(àn)然 喋(dié)血 尸骸(hái) 转辗 攒(cuán)射 惩创(chuāng) 浸渍(jìnzì) 山阿(ē) 殒(yǔn)身不恤(xù) 总结、思考、鉴赏

1、文中出现了几种人,可分为几类?真的猛士庸人无恶意的闲人有恶意的闲人苟活者真正勇猛的革命者一般庸俗的市民反动文人有一定是非观念,不忘怀烈士的死而又没有行动起来的人们麻木冷漠的国民全文结构

各用一句话概括每一段的内容,不超过十个字。一.交代写作的缘由。二.交代写作的目的。三.回忆和刘和珍的交往。四.追述请愿经过.五.叙述死难现场。六.总结经验教训。七.概括死难意义。(一).说明为刘和珍写一点东西的缘由。(二)记叙烈士事迹。(三)请愿事件的意义。梳理情感脉络的语句线索1、“我也早觉得有写一点东西的必要了”2、“可是我实在无话可说”3、“我也早觉得有写一点东西的必要了”

4、“我还有什么话可说呢?”5、“我还有要说的话”6、“呜呼,我说不出话”

如何理解作者“不说”与“说”感情?

纵观全文,作者对学生有爱,对段政府有恨,对流言家也有恨,对大众庸人有失望,这些感情混杂在一起,也就是哀痛的、悲愤的、激昂的、仇恨的、失望的,但作者在表达时处于要说和说不出话来之间。作者说不出话来,也许是太痛苦、太愤怒,有太多的话,不知从何说起;但最终还是要说,责任感、正义感和复仇意识充塞于作者的心胸,情不自禁要张口说出。

这里,主要体现了作者悲、愤的感情。文章的感情线索基调: 悲 愤(痛惜爱国青年死难)(愤慨反动政府之残忍、反动

文人之下劣)揭露敌人,激励猛士,唤醒庸人,呼唤革命。我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。悼念遇害者刘和珍和其他死难烈士,表达作者最大的悲哀和尊敬 控诉段政府的暴行和抨击反动文人的阴险论调 唤醒麻木的国民,要人们牢记血债 悼念死者 揭露敌人唤醒庸人写作缘由 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?真正的革命者直接面对,不回避看到黑暗腐败的政局而忧国忧民英勇斗争,以能为人民谋幸福而感到幸福

这两句话的含义是:真正的革命者,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实、以勇往直前奋斗献身为最大的幸福。

反动派统治下的黑暗现实 刘和珍事迹? 神情举止的词语? 品质、精神、性格?●预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想●参加师大学潮斗争责任感强●前往执政府请愿,被杀害——“欣然”前往爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有正义感,有责任感,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 斗争精神温和善良“微笑”、“温和”“反抗”;“黯然”、“泣下” 精读第三、四、五节作者为什么反复强调刘和珍的微笑?“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

1.突出她的“始终微笑”,强调了“确是死掉了,这是真的”,流露了一种他脑海中永存刘和珍始终微笑的面容,不相信不愿意她死、却真的死掉了的极度伤痛之感。

2.为了突出敌人的凶残。刘和珍作为一个品行良好的学生,具有正义感和责任感,作者反复写她的“微笑”“和蔼”,侧面写明请愿群众的身份、形象,让人了解这是怎样可爱的青年。段政府杀害的就是这样一批可爱的青年,流言家污蔑的就是这样一批可爱的青年,其凶残、下劣便不言而喻,什么“暴徒”什么“受人利用”,无耻谰言都不攻自破。刘和珍有哪些特点?为什么称她为“真的猛士”? 刘和珍是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有正义感,有责任感,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

称她为“真的猛士”,是赞扬她勇敢面对残酷的现实,英勇清醒、永不回避的精神,赞扬她在生死面前的勇敢选择。无话可说?默无声息的缘由?沉默:爆发,灭亡?反动政府:残忍走狗文人:无耻白色恐怖武力镇压+思想控制物极必反警告反动派呼唤后死者 两种沉默,两种前途:不在沉默中爆发革命,摧毁这似人非人的世界,就在沉默中被奴役,被黑暗统治,被灭亡。作者启示人们:对中外反动派说什么都没有用,必须起来和凶残的敌人作殊死的斗争。中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。__反语,旨在讽刺揭露段祺瑞政府“三一八”大屠杀的野蛮、残暴,使历史上“中国军人屠戮妇婴”、“八国联军惩创学生”都相形逊色。分析第六节

1、鲁迅支不支持徒手请愿?从哪些句子可以看出来? 有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。 人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手? 有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。______1、在反动派眼里不算什么

2、少数人的请愿对黑暗的中国起不了作用

3、唤不醒庸人的觉悟指陈西滢之流的走狗文人指一般庸俗的市民,他们是对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人,烈士的鲜血不过给他们当茶余饭后的谈资。 人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?巨大的流血牺牲历史只前进一小步人类历史发展 改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。……但愿这样的请愿,从此停止就好。…… 这回死者的遗给后来的功德,是在撕去了许多东西的人相,露出那出于意料之外的阴毒的心,教给继续战斗者以别种方法的战斗。 (《空谈》)徒手请愿流了大量的血,却只换得“街市依旧太平”的结局,于历史进步没有作用。敌人是残酷的,革命的胜利需要许多人流血牺牲来换取,徒手请愿是对敌人还存有幻想,所以要认清敌人的本质,唤醒庸人起来斗争,以牙还牙、血债血偿。鲁迅沉痛地告诫青年们,要用“别种方法的战斗”打破这黑暗的世界!

分析第七节:

怎样理解“苟活者……看见微茫的希望;正的猛士将更奋然而前行”?

作者恰当的评价了“3.18”惨案中死难烈士对于将来的意义。尽管在“并非人间”的世上活着,有许多是“苟活者”,但“苟活者”也将从烈士壮烈的牺牲中看到一些希望,哪怕是“依稀”“微茫”的希望,而“真的猛士”将在先驱者的壮烈精神鼓励、鼓舞下,更加勇猛坚定的去斗争,前进。文中“庸人”的主要特点是什么? 鲁迅对“庸人”的态度是怎样的? 庸人具有不敢正视现实,浑浑噩噩,麻木健忘,苟安满足等特点。他们靠“忘却的救主”“洗涤旧迹”,“给人以暂得偷生,维持着这似人非人的世界”,于是,“时间永是流驶,街市依旧太平”。

鲁迅对庸人的分析是深刻的,他不仅指出了庸人的特点,而且指出庸人的普遍存在是“维持这似人非人的世界”的基础。唤醒他们,才能使“似人非人的世界”走向尽头。鲁迅对庸人持强烈的批判态度。

鲁迅 刘和珍,1904年出生于江西南昌。14岁时,父亲病逝。1918考入江西第一女子师范学校,担任校刊编辑,并与江西省学生会取得联系,成立 女师学生会。她首倡女子剪发,反 对帝国主义奴化教育,发起创办了 “觉社”学会,提倡白话文,组织各 校学生参加爱国运动,跟卖国求荣 的军阀作斗争。 1923年,考入北 京女子师范大学,被选为学生自治 会会长。 1925年,参与反对校长杨 荫榆的斗争。结果和许广平等六人一 同被校方开除。1926年3月18日,刘 和珍她不顾感冒,组织女师大学生参加集会、游行、请愿,最后在段政府门前身遭枪弹,英勇牺牲,年仅22岁 刘和珍 鲁迅(1881-1936)

中国现代伟大的文学家和新文

学运动的奠基人。原名周树人, 字豫才,浙江绍兴人。●1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》、《华盖集》、《而已集》、《南腔北 调集》等共16本。●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录 鲁迅在书房鲁迅和青年谈话无情未必真豪杰

怜子如何不丈夫 胆小鬼选择逃避,勇士选择直面。

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?知否兴风狂啸者,回眸时看小於菟 ” ----鲁迅

译书尚未成功,惊闻殒星,中国何人领( )

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感( )鲁 迅 逝 世“忘记我,管自己的生活!” 鲁迅的遗嘱

我只想到过写遗嘱,以为我倘曾贵为宫保,富有千万,儿子和女婿及其他一定早已逼我写好遗嘱了,现在却谁也不提起。但是,我也留下一张罢。当时好像很想定了一些,都是写给亲属的,其中有的是:1.不是因为丧事,收受任何一文钱——但老朋友的,不在此例。2.赶快收敛、埋掉、拉倒 3.不要做任何关于纪念的事。4.忘掉我,管自己的生活。——倘不,那就真是胡涂虫。5.孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。6.别人应许给你的事物,不可当真。7.损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。此外自然还有,现在忘记了。只还记得在发热时,又曾想到欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢?我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。 1926年初,亲日本的奉系军阀进兵关内,军舰驶入天津大沽口。冯玉祥将军率领国民军封锁大沽口,不准船只驶入。3月12日,日本军舰掩护两艘奉系舰驶入大沽口,炮轰国民军,国民军奋起还击。第二天,日本公使向当时执政的段祺瑞政府提出抗议。北平、天津人民举行集会,督促政府抗议外国侵略。恼羞成怒的日本帝国主义,纠合英、美、法、意、荷、比、西班牙等八国公使,向中国政府提交“最后通牒”,要求国民军撤去大沽口防御设施,否则,“决采取必要之手段”。同时,各帝国主义国家在大沽海面集结了20多艘军舰,对中国政府实行武力威胁。帝国主义的这种野蛮行径,激起了北京人民的愤怒。3月18日上午10时,北京各界5000多人在天安门举行“反对八国通牒国民示威大会”,会后,由2000多人组成请愿团,赴执政府请愿,要求驳回“最后通牒”,驱逐八国公使。 段祺瑞政府竟下令军警用棍棒殴打、挥刀砍杀手无寸铁的爱国学生,甚至向他们开枪射击。在这场血腥的大屠杀中,北京女子师范大学的刘和珍、杨德群和燕大的魏士毅等47人被打死,近200人受伤。这就是历史上著名的“三·一八惨案”。鲁迅称这一天是“民国以来最黑暗的一天”。

“三·一八”事变发生以后,一些政府的御用文人不是同情请愿者,指责反动派,而是写文章散布谣言说被害的学生是受共产党利用的,是上了共产党的当、受了共产党的骗。 1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。三·一八天安门前集会1932年11月27日摄于北京师范大学操场惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请愿的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》,后收在《华盖集续编》。寥落(liáo)长歌当(dàng)哭 菲(fěi)薄 桀骜(ào) 赁(lìn)屋 黯(àn)然 喋(dié)血 尸骸(hái) 转辗 攒(cuán)射 惩创(chuāng) 浸渍(jìnzì) 山阿(ē) 殒(yǔn)身不恤(xù) 总结、思考、鉴赏

1、文中出现了几种人,可分为几类?真的猛士庸人无恶意的闲人有恶意的闲人苟活者真正勇猛的革命者一般庸俗的市民反动文人有一定是非观念,不忘怀烈士的死而又没有行动起来的人们麻木冷漠的国民全文结构

各用一句话概括每一段的内容,不超过十个字。一.交代写作的缘由。二.交代写作的目的。三.回忆和刘和珍的交往。四.追述请愿经过.五.叙述死难现场。六.总结经验教训。七.概括死难意义。(一).说明为刘和珍写一点东西的缘由。(二)记叙烈士事迹。(三)请愿事件的意义。梳理情感脉络的语句线索1、“我也早觉得有写一点东西的必要了”2、“可是我实在无话可说”3、“我也早觉得有写一点东西的必要了”

4、“我还有什么话可说呢?”5、“我还有要说的话”6、“呜呼,我说不出话”

如何理解作者“不说”与“说”感情?

纵观全文,作者对学生有爱,对段政府有恨,对流言家也有恨,对大众庸人有失望,这些感情混杂在一起,也就是哀痛的、悲愤的、激昂的、仇恨的、失望的,但作者在表达时处于要说和说不出话来之间。作者说不出话来,也许是太痛苦、太愤怒,有太多的话,不知从何说起;但最终还是要说,责任感、正义感和复仇意识充塞于作者的心胸,情不自禁要张口说出。

这里,主要体现了作者悲、愤的感情。文章的感情线索基调: 悲 愤(痛惜爱国青年死难)(愤慨反动政府之残忍、反动

文人之下劣)揭露敌人,激励猛士,唤醒庸人,呼唤革命。我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。悼念遇害者刘和珍和其他死难烈士,表达作者最大的悲哀和尊敬 控诉段政府的暴行和抨击反动文人的阴险论调 唤醒麻木的国民,要人们牢记血债 悼念死者 揭露敌人唤醒庸人写作缘由 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?真正的革命者直接面对,不回避看到黑暗腐败的政局而忧国忧民英勇斗争,以能为人民谋幸福而感到幸福

这两句话的含义是:真正的革命者,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实、以勇往直前奋斗献身为最大的幸福。

反动派统治下的黑暗现实 刘和珍事迹? 神情举止的词语? 品质、精神、性格?●预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想●参加师大学潮斗争责任感强●前往执政府请愿,被杀害——“欣然”前往爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有正义感,有责任感,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 斗争精神温和善良“微笑”、“温和”“反抗”;“黯然”、“泣下” 精读第三、四、五节作者为什么反复强调刘和珍的微笑?“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证。”

1.突出她的“始终微笑”,强调了“确是死掉了,这是真的”,流露了一种他脑海中永存刘和珍始终微笑的面容,不相信不愿意她死、却真的死掉了的极度伤痛之感。

2.为了突出敌人的凶残。刘和珍作为一个品行良好的学生,具有正义感和责任感,作者反复写她的“微笑”“和蔼”,侧面写明请愿群众的身份、形象,让人了解这是怎样可爱的青年。段政府杀害的就是这样一批可爱的青年,流言家污蔑的就是这样一批可爱的青年,其凶残、下劣便不言而喻,什么“暴徒”什么“受人利用”,无耻谰言都不攻自破。刘和珍有哪些特点?为什么称她为“真的猛士”? 刘和珍是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有正义感,有责任感,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

称她为“真的猛士”,是赞扬她勇敢面对残酷的现实,英勇清醒、永不回避的精神,赞扬她在生死面前的勇敢选择。无话可说?默无声息的缘由?沉默:爆发,灭亡?反动政府:残忍走狗文人:无耻白色恐怖武力镇压+思想控制物极必反警告反动派呼唤后死者 两种沉默,两种前途:不在沉默中爆发革命,摧毁这似人非人的世界,就在沉默中被奴役,被黑暗统治,被灭亡。作者启示人们:对中外反动派说什么都没有用,必须起来和凶残的敌人作殊死的斗争。中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。__反语,旨在讽刺揭露段祺瑞政府“三一八”大屠杀的野蛮、残暴,使历史上“中国军人屠戮妇婴”、“八国联军惩创学生”都相形逊色。分析第六节

1、鲁迅支不支持徒手请愿?从哪些句子可以看出来? 有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。 人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手? 有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。______1、在反动派眼里不算什么

2、少数人的请愿对黑暗的中国起不了作用

3、唤不醒庸人的觉悟指陈西滢之流的走狗文人指一般庸俗的市民,他们是对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人,烈士的鲜血不过给他们当茶余饭后的谈资。 人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?巨大的流血牺牲历史只前进一小步人类历史发展 改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。……但愿这样的请愿,从此停止就好。…… 这回死者的遗给后来的功德,是在撕去了许多东西的人相,露出那出于意料之外的阴毒的心,教给继续战斗者以别种方法的战斗。 (《空谈》)徒手请愿流了大量的血,却只换得“街市依旧太平”的结局,于历史进步没有作用。敌人是残酷的,革命的胜利需要许多人流血牺牲来换取,徒手请愿是对敌人还存有幻想,所以要认清敌人的本质,唤醒庸人起来斗争,以牙还牙、血债血偿。鲁迅沉痛地告诫青年们,要用“别种方法的战斗”打破这黑暗的世界!

分析第七节:

怎样理解“苟活者……看见微茫的希望;正的猛士将更奋然而前行”?

作者恰当的评价了“3.18”惨案中死难烈士对于将来的意义。尽管在“并非人间”的世上活着,有许多是“苟活者”,但“苟活者”也将从烈士壮烈的牺牲中看到一些希望,哪怕是“依稀”“微茫”的希望,而“真的猛士”将在先驱者的壮烈精神鼓励、鼓舞下,更加勇猛坚定的去斗争,前进。文中“庸人”的主要特点是什么? 鲁迅对“庸人”的态度是怎样的? 庸人具有不敢正视现实,浑浑噩噩,麻木健忘,苟安满足等特点。他们靠“忘却的救主”“洗涤旧迹”,“给人以暂得偷生,维持着这似人非人的世界”,于是,“时间永是流驶,街市依旧太平”。

鲁迅对庸人的分析是深刻的,他不仅指出了庸人的特点,而且指出庸人的普遍存在是“维持这似人非人的世界”的基础。唤醒他们,才能使“似人非人的世界”走向尽头。鲁迅对庸人持强烈的批判态度。