20《兰亭集序》

图片预览

文档简介

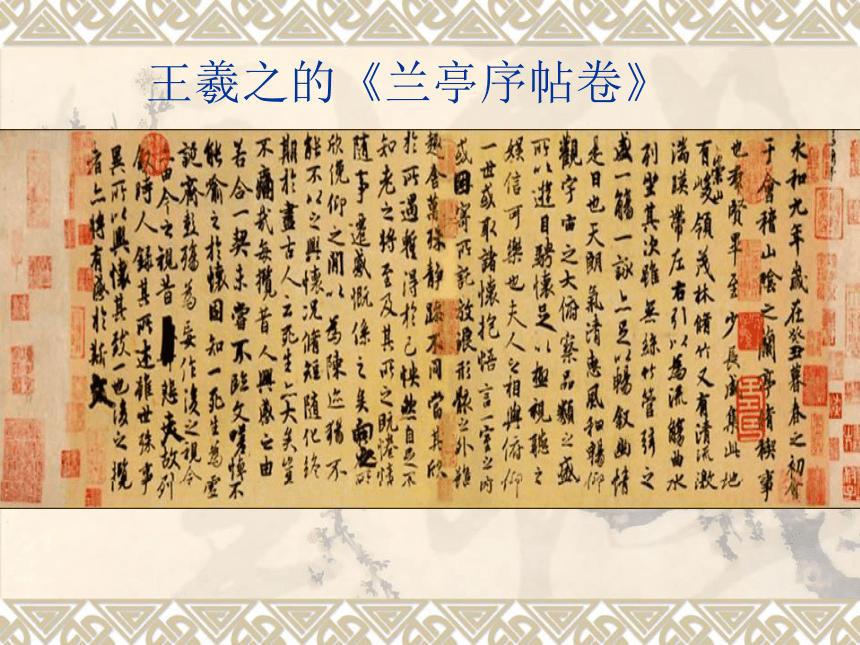

课件76张PPT。王羲之的《兰亭序帖卷》

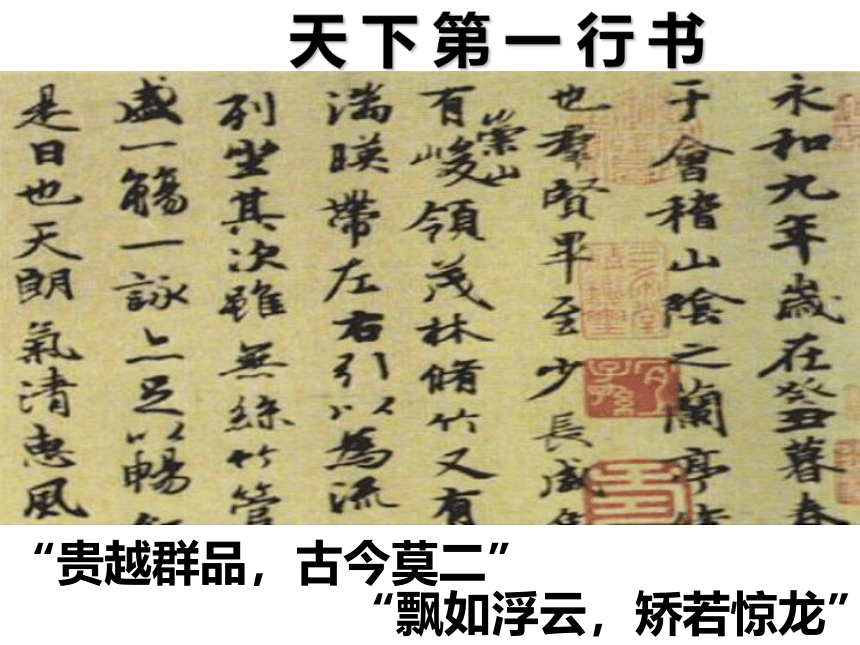

天 下 第 一 行 书“飘如浮云,矫若惊龙”“贵越群品,古今莫二”王羲之,字___,善书法,有___之称,曾任右军将军,世称____。也长于诗文,字和文任意而行,得自然之妙,风格潇洒放脱。王羲之曾经一度做官,他关怀国事,在政治上曾有积极用世的一面,后辞官归田,以山水为娱,好服食养性,胸怀旷达,为时人敬重。 逸 少“书圣”“王右军”王羲之诗意的文

兰亭集序习俗和写作背景——

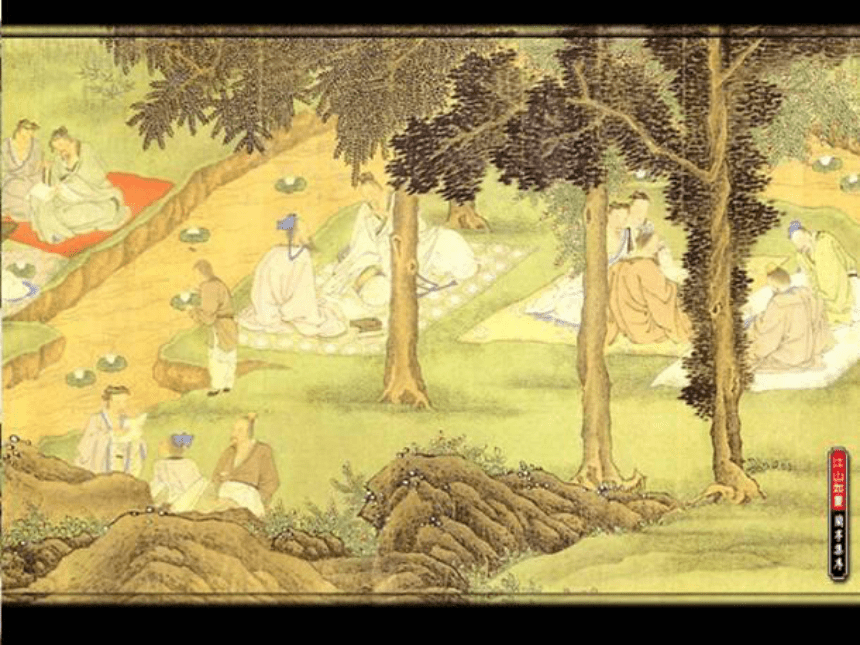

古人每年三月初三,为消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋穆帝永和九年三月初三,王羲之和谢安、孙绰等社会名士41人至此修禊。一群名人雅士,列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,顺水任游,停于谁前,则赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、谢、孙等11人各成诗两首,另有郗昙等15人各成一首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首,合为《兰亭集》,由王作序325字,以记之。

岁在癸丑 会稽

流觞 激湍

骋怀 静躁

感慨系之 xì

嗟悼

guǐKuài jīxì shāngtuānháijiē dàoshāng 一读课文,读准字音,掌握文中的字词读音,语句节奏,初步感知课文内容。chěngzào修禊形骸彭殇趣舍qǔ1.《古文观止》中吴楚材的评价“当时(东晋)士大夫务清谈,鲜实效,一死生而齐彭殇,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余痛。然逸少旷达人,故(此文)于苍凉感叹之中,亦有无穷意趣。”请思考:哪些段落为“苍凉感叹”,哪些段落为“无穷意趣”?

“无穷意趣”为1,2段; “ 苍凉感叹”为3,4段。

2.作者的情感是怎样变化的?试从 每段中找出最能表现作者情感的字眼。

乐痛悲(文章的思路)学习第一段疏通字词:

:年时 :都、全

:高 :环绕、映衬

:引招 :以之为,把~做为~

:旁边 :虽然

:喝酒(名词用做动词)

:能够可以 岁毕 、咸修

映 带引

以为次

虽觞

足以学习第一段疏通字词:

(介宾短语后置)

(定语后置)

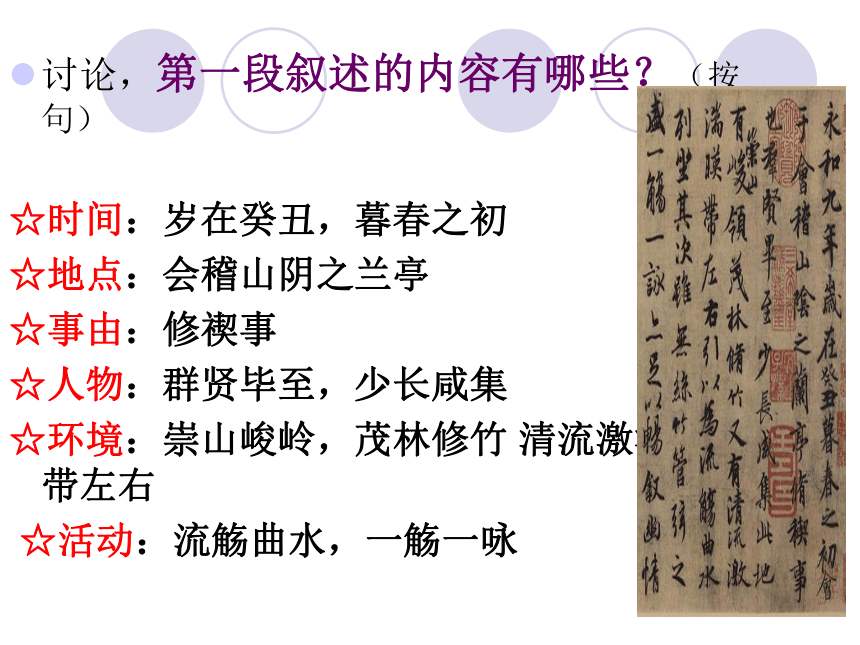

句 式: 会于会稽山阴之兰亭 虽无丝竹管弦之盛 翻译:虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。讨论,第一段叙述的内容有哪些?(按句)

☆时间:岁在癸丑,暮春之初

☆地点:会稽山阴之兰亭

☆事由:修禊事

☆人物:群贤毕至,少长咸集

☆环境:崇山峻岭,茂林修竹 清流激湍,映带左右

☆活动:流觞曲水,一觞一咏学习第二段疏通字词:

:这 :和风

:广阔 :繁盛

: 纵展 :开畅

:用来 :的确

(定语后置 )

大盛游骋所以宇宙之大,品类之盛句式:是惠风信讨论,第二段叙述了哪些内容?

☆天气 :天朗气清,惠风和畅

☆感慨 :游目骋怀,极视听之娱

翻译:仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 ☆时间:岁在癸丑,暮春之初 时节难得

☆地点:会稽山阴之兰亭 聚地清雅

☆事由:修禊事 欢欣之事

☆人物:群贤毕至,少长咸集 名士相聚

☆环境:崇山峻岭,茂林修竹 环境

清流激湍,映带左右 优美

☆活动:流觞曲水,一觞一咏 诗酒相聚

☆天气:天朗气清,惠风和畅 气候宜人

☆感慨:游目骋怀,极视听之娱 悦目赏心良辰

美景

赏心

悦事乐 “山水”是我们这个民族长期以来精心塑造的人格精神或人格理想的标尺。当我们在现实中受到尘世生活缰绳枷锁束缚之时,“山水”便成为我们心灵世界的最后皈依。在这个意义上本文之“乐”,固然在于良辰、美景、赏心、乐事,更在于兰亭雅集这样一种简洁、宁静的诗意人生的逼真呈现——这才是作者“乐”之根源。本部分文字在写法上有

什么特点?——写景抒情,叙议结合“永和九年…列坐其次”——叙

“虽无丝竹管…畅叙幽情”——议“是日也…惠风和畅”——叙

“仰观宇宙之大…信可乐也”——议学习第三段疏通字词

相互交往 有的人

通“晤”,面对面 寄托

所爱好的事物 “取”,趋向取向

差别 附着

引起 至、及

因为 虽然

更何况相与:或: 悟:寄:所托:趣:殊:系:兴: 虽:以之兴怀:况:期:学习第三段

介宾短语后置

句式:欣于所遇翻译:及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。本段中最能体现作者情感的词语是哪个?

痛痛惜???痛苦? ??痛心? ??悲痛???☆作者因何而痛呢? ☆在文中找出能引起作者“痛”的词句。 人之相与

俯仰一世当其欣于所遇

不知老之将至痛悟言一室之内(静)

放浪形骸之外(躁)快然自足,老之将至:人生短暂之痛所之既倦,情随事迁:世事无常之痛向之所欣,已为陈迹:往事不再之痛修短随化,终期于尽:生死无常之痛死生亦大矣惜!其一:生命欲望永不满足 其二:人生美好却短暂其三:时间无情,生命归于毁灭第三自然段的内容要点答:抒发人生感慨。人之相与,俯仰一世(境界扩大)两种人静者:晤言一室之内;动者:放浪形骸之外欣于所遇,快然自足;所之既倦,情随事迁俯仰之间,化为陈迹修短随化,“死生亦大矣”生死乐痛(沉重 、悲痛)作者的情绪为何会由乐转为悲痛? 第一节写行修禊事,是为了祈福消灾。人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡、生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事了。

王羲之所处的时代政治极为严酷,社会极剧动荡,因此有人谈玄悟道,“悟言一室之内”,有人归隐山林,“放浪形骸”之外。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。但时光飘忽,人生短促,即使明了“修短随化,终期于尽”,也无法摆脱“死”给内心带来的煎熬。此处之“痛”,痛在人生无常,欢乐短暂。学习第四段疏通字词

兴: 嗟悼:

一:

齐:

致: 喻:

未尝:

虽:

所以:

引起叹息、哀伤把······看做一样,数词用作动词把······看做相等,形容词用作动词 明白情趣、情致置于否定词前,成双重否定,委婉的表示肯定。即使表原因学习第四段疏通字词

句式:喻之于怀

有感于斯文

翻译:每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

☆本段最能体现作者情感的词语是哪个?

(介宾短语后置)悲!★在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说什么意思?

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

★对于作者的人生观,还有哪些人与之相同?

本文的写作意图?

“后之览者,亦将有感于斯文”

悲!古人 每览昔人兴感之由,若合一契时人 以作者为代表的一类文人雅士后人 后之视今,亦犹今之视昔 千古同悲为什么说“一生死”、“齐彭殇”是“虚诞”、“妄作”。 这一观点出自《庄子·齐物论》,庄子认为生和死是相对的,“方生方死,方死方生”,像细胞的新陈代谢。但他夸大了这个相对,否定了生和死的区别,所以,生死相等说是荒谬的。他又认为活了八百岁的彭祖和未成年就死去的人没什么差别,因为长短是相对的,但他同样夸大这种相对性,否定了寿夭的区别,所以是胡说。其次从第三段的内容看,作者先引用孔子的话说生死是人生的大事,接着分别写古人、今人和后人无不对生死这一人生大事感慨万端,对人生无常悲恨不已,那么既然古往今来人们无一例外都为人生无常兴叹生悲,庄子的死生一样、寿夭等同的说法还是虚妄荒诞之辞吗? “固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。” 晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。对此,作者作了委婉的批评。

在作者看来,生和死是两码事,不能等同起来。生有各种各样的生,有的人活得窝窝囊囊,有的人活得志得意足;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”臧克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”——生与死怎么可以等同呢?正如作者所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”作者这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

这是对当时在士大夫阶层盛行的庄子虚无主义思想的批判,对老庄“一死生”、“齐彭觞”的否定,表现出王羲之抗拒人生虚幻的执著努力。我们来看作者为何而悲?“悲”是什么意思?悲伤?悲哀?悲叹? 一悲古人生死感慨,“我”深有同感:死生亦大矣;

二悲今人一死生齐彭殇的虚妄:士大夫们大多意志消沉,不求进取 ,崇尚虚无;

三悲后人叩问今人:作者推测未来人的感情变化也必和古今人一样,等到现在的一切成为历史的陈迹,未来人也会像我们现在一样临今人之文而感叹,如此无情的变迁再次引起作者的感慨。古人、今人、后人同悲,可谓千古一悲!

文章由“我”的个体之“痛”和“悲”,推己及人更加深刻感人。人类社会从古到今,迈进了多少年,然而人类对生命本质(生命、青春、痛苦等)的体验何其相似!真是古今同痛,千古同悲!这里的“悲”不同于上一段的“痛”, 痛的是人生短暂,好景不长;悲的是人生代代相痛,永无休止,这是对个体之痛的理性思考。因此,这里的悲是“悲叹”。“悲”=消极? 作者在慨叹“修短随化,终期于尽”时,没有走向消极无为,而是在一定程度上批判了当时盛行的“一死生”、“齐彭殇”的虚无主义的哲学观点,于悲伤感慨中透露出对现实生活的流连珍惜。“未知死,焉知生?”正因为生命有尽头,所以我们才要珍惜生命;正因为人生无奈,所以我们才要创造价值。所以,我们可以悲叹生命,因为生命的可悲、人生的悲剧性才会让我们懂得珍惜!王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里”,王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

这种思想认识,在崇尚玄学、老庄思想的东晋时代,是难能可贵的。我们无法延长生命的长度,于是就设法增加它的密度。

第四自然段的内容要点?对生命进行再反思、阐明写作事由。(共鸣昔人)“每览昔人兴感之由,若合一契。”“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”“后之览者,亦将有感于斯文。”(启示后人)悲 夫( 批判今人 ) 作者将心中所思所感推及人类:昔人兴感,已契我心,“后之视今,亦犹今之视昔”。对生命的思考是人类永无止境的话题,也是人类永远无法克服的矛盾,而玄学家的所谓“一死生”、“齐彭殇”,不过是些虚妄无稽之谈。热爱生命情缘事发乐兰亭盛会(人杰 地灵 良辰美景赏心乐事)痛人生感慨 (人生苦短 命运难测)悲 死生之辩 (千古同悲 作序目的) 作者对时光飞逝、人生短促大发感慨,但深沉的慨叹之中,暗含着对人生的眷恋和热爱之情。既然“修短随化,终期于尽”,就应该追求真正的人生之乐。那么,人生的真正之乐在哪里?文章开头所写的会稽雅集,实际上就形象地回答了这一问题。正因为如此,作者才对这次集会的“成果”倍加珍惜,列叙时人,录其所述”,以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。序:是古代文体的一种,是写在书籍或诗文的前边的说明性文字。(相当于现在的前言或引言) 一般的书序介绍成书的经过、出版或写作的意旨、 作者情况等,也可以包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。 本文由宴游活动谈到生死观,善于借题发挥,论及人生的意义。这便是《兰亭集序》与一般书序不同之处。问:1.这篇文章是一篇序文,是一篇关于什么内容的序文?请在文中找出与其相关的句子。文章的脉 络诗 的 产 生: 诗集的产生: 编集的意义:一觞一咏列叙时人,录其所述后之览者,亦将有感于斯文写作目的?与昔人共鸣

对今人批判

于后人有感每览昔人……固知……后之视今……

故……虽……

后之览者……?“悲”与“痛”是一样的情感吗?我“悲”古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;我亦“悲”后人,“后之视今,亦由今之视昔”,后人读我的文章,犹如我读古人的文章一样,他询问古今,发出悲叹。这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。 ????两种人生态度:一死生齐彭觞 死生亦大矣三种不同心境:乐---痛---悲一篇奇文传世:后之览者,亦将有感于斯文四种表达方式:叙事 写景 抒情 议论群贤毕至 少长咸集 崇山峻岭 茂林修竹 天朗气清 惠风和畅 流殇曲水 放浪形骸 情随事迁 游目骋怀 感慨系之 常 用 语 [延伸阅读]将王羲之《兰亭诗》和《兰亭集序》对读,《兰亭集序》中的自然之景和诗中的自然之景诗如何对应的,这些自然之景是纯粹客观的自然之物吗?

《兰亭诗》其一

仰视碧天际,俯瞰渌水滨。

寂阒无涯观,寓目理自陈。

大哉造化工,万殊莫不均。

群籁虽参差,适我无非新。

诗中的“仰视碧天际”对应《序》中“仰观宇宙之大”“天朗气清”。诗中“俯瞰渌水滨”对应《序》中“俯查品类之盛”“清流激湍”。诗中“无涯观”“万殊”“群籁”对应《序》中“崇领峻岭,茂林修竹,清流激湍,惠风暖日”。

这些景物并非客观存在之景,而是贯注了诗人心性的情致化景物,从诗中最后一句来看,宇宙万物虽有差别,但它们给作者的感受都是崭新的、可爱的。《人,诗意的栖居》 荷尔德林

如果人生纯属辛劳,∕人就会∕仰天而问:

难道我 ∕所求太多以至无法生存?∕

是的。∕只要良善∕和纯真尚与人心相伴,

他就会欣喜地拿神性∕来度测自己。

神莫测而不可知?∕神∕湛若青天?

我宁愿相信后者。∕这是人的尺规。

人充满劳绩,∕但还∕

诗意的栖居在这片大地上。

我真想证明,∕就连璀璨的星空也不比人纯洁,∕人被称作神明的形象。

大地之上可有尺规? 绝无。 德国诗人荷尔德林曾高唱到:“人充满劳绩,但还诗意地栖居在大地之上。”出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。诗意的景 相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献?之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两?字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著名的“父子碑”。父子碑诗意的景书圣王羲之像王羲之(321--379),字逸少琅琊临祁人,生于一个书法世家,曾官至右军将军、领会稽内史,故世人又称王右军。

留传于世的作品主要有《兰亭集序》、《乐毅论》、《黄庭经》、《画赞》《快雪时晴帖》《奉橘帖》等,《丧乱帖》、《孔侍中帖》在唐玄宗时流入日本。 在中国书法艺术发展史上,魏晋时期具有承前启后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。 就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家,被后世誉为“书圣”,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书被称为“书之圣”,他的行草书被尊为“草之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉为“行书第一”,他就是王羲之。 诗意的人

在童年时代,王羲之就对书法有浓厚的兴趣,他在练字的时候,往往废寝忘食。 据说有一次,他想书法入了迷,居然把手中拿着的面包当毛笔,用来沾墨想写字! 他经常到屋外的小池塘洗毛笔,结果池里的水都变黑了。 王羲之父子一生勤学书法,他们的专心与毅力,以及他们在书法上的成就, 得到了世人的推崇和景仰。每当人们提到他们的名字时,都会联想到他们的耐心和勤劳。 其人其事

墨池 郗太傅在京口,遣门生与王丞相书,求女婿。丞相语郗信:“君往东厢,任意选之。”门生归,白郗曰:“王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在床上坦腹卧,如不闻。” 郗公云:“正此好!”访之,乃是逸少,因嫁女与焉。

——南朝宋·刘义庆《世说新语》东床快婿(坦腹东床)王羲之故事入木三分 晋王羲之,字逸少,旷子也。七岁善书,十二见前代《笔说》于其父枕中, 窃而读之。父曰:“尔何来窃吾所秘”羲之笑而不答。母曰:“尔看用笔法?” 父见其小,恐不能秘之。语羲之曰:“待尔成人,吾授也。”羲之拜请,今而用之,使待成人,恐蔽儿之幼令也。父喜,遂与之。不盈期月,书便大进。卫夫人见,语太常王策曰:“此儿必见《用笔诀》,近见其书,便有老成之智。”流涕曰:“此子必蔽吾名。”晋帝时祭北郊,更祝版,工人削之,笔入木三分。三十三书《兰亭序》。三十七书《黄庭经》。书讫,空中有语:“卿书感我而况人乎!吾是天台丈人”。自言真胜钟繇。羲之书多不一体。

——(唐 张怀瓘)《书断》天 下 第 一 行 书“飘如浮云,矫若惊龙” 诗意的字

“贵越群品,古今莫二” 晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),王羲之与谢安、孙绰、谢万之遁、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做流殇曲水之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。 兰亭佳会诗意的事

良辰天朗气清 暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞,咏而归。暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。 暮春之初群贤毕至,

少长咸集。崇山峻岭,清流激湍茂林修竹流觞曲水 当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(“觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折,觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前,谁就得赋诗,否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 流觞曲水古之“流觞曲水”处第一段译文:永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。 这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,广大无边的天空,向下看,如此繁多的地上事物,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!第二段译文 人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?第三段译文 每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们引发感慨的原因,他们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。第四段译文一、一词多义

1、修

例句 出处 释义

乃重修岳阳楼,增其旧制《岳阳楼记》

内立法度、务耕织、修守战之具

《过秦论》

议法度而修之于朝廷《答司马谏议书》

邹忌修八尺有余《邹忌讽齐王纳谏》

况修短随化、终期于尽《兰亭集序》高长治理、整治修建、修造修订、修改2、期

例句 出处 释义

会天大雨,道不通,度已失期

今夜半,方期我决斗某所

上不顺天,下不惠民,征敛无期,求索无厌

良马期乎千里,不期乎骥骜

期年之后,虽欲言,无可进者

况修短随化、终期于尽《史记·陈涉世家》期限《大铁椎传》约定时限《吕氏春秋》限度《察今》期望、企求《战国策》(jī)满、周,一周年《兰亭集序》至、及、到3、次

例句 出处 释义

1.贤能不待次而举 《荀子·王制》

2.陈胜吴广皆次而行 《陈涉世家》

3.凡用兵之法……全军位上,破军次之

《孙子兵法》

4.师退,次于召陵 《左传·僖公》

5.又间令吴广之次所旁丛祠,夜篝火 《陈涉世家》

6.列座其次 《兰亭集序》等次按次序在排列上次一等临时驻扎行军途中的驻地旁边4、致

例句 出处 释义

皖师欲结欢于宁南,致敬亭于幕府《柳敬亭传》

一篇之中,三致意焉《屈原贾生列传》

假舆马者,非利足也,而致千里《劝学》

家贫,无以致书以观《送东阳马生序》

不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士《过秦论》 v

女行无偏斜,何意致不厚《孔雀东南飞》

专心致志 (成语)

所以兴怀,其致一也《兰亭集序》送、送达表示、表达到达获得、得到招致、引来致使、使得极、尽情趣、情致 5、俯仰 a仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

(?表示抬头与低头的动作)

b夫人之相与,俯仰一世。

c向之所欣,俯仰之间,已为旧迹。?

(一俯一仰之间,表示时间很短?) 6、所以 a所以游目骋怀,是以极视听之娱。???

(用来……,表凭借)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。?

(……的原因,表原因) 7、虽 ?a虽无丝竹管弦之盛??????????????????

(?虽然)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。????

(?纵使、尽管) 8、之

a所之既倦????????????

b感慨系之矣????????? c宇宙之大,

品类之盛。

d形骸之外??????????????

e后之视今??????????? (?往、到达、往到)(代词、它)(?定语前置的标志词) (的??助词)(取消句子独立性)二、古今异义: 1:群贤毕至,少长咸集

(古义:全、都。今义:有盐味)

2:列坐其次

(古义:水边。今义:居于次一等的)

3:俯察品类之盛

(古义:自然界。今义:种类)

4:或取诸怀抱

(古义:胸怀抱负。今义:抱在怀里)6、茂林修竹

7、 或取诸怀抱

8、 曾不知老之将至

9、 向之所欣

10、 终期于尽

11、 亦将有感于斯文 古:长;今:常用义为修理、修饰古:“之于”合音; 今:常用义为众 古:竟; 今:无此义古:过去; 今:常用义为方向 古:至,及 今:无此义 古:这些文章;

今:常用为文雅,又指文化或文人5:所以游目骋怀

(古义:用来。今义:连词,表因果关系)三、词类活用1、固知一死生2、所以兴怀,其致一也3、齐彭殇为妄作数词的意动用法,把……看作一样数词作动词,是一样的

形容词的意动用法,把……相等同四、其他1、映带左右2、因寄所托3、喻之于怀映衬,围绕随着明白 4、与“信可乐也”中的“信”相同的一句是: [ ?]

A.信言不美,美言不信

B.言必信,行必果

C.文信美矣

D.世儒学者好信师而是古

C言语真实讲信用实在,的确相信

兰亭集序习俗和写作背景——

古人每年三月初三,为消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋穆帝永和九年三月初三,王羲之和谢安、孙绰等社会名士41人至此修禊。一群名人雅士,列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,顺水任游,停于谁前,则赋四、五言诗各一首,否则罚酒。据载,王、谢、孙等11人各成诗两首,另有郗昙等15人各成一首,余人诗不成,罚酒三巨觥,共成诗37首,合为《兰亭集》,由王作序325字,以记之。

岁在癸丑 会稽

流觞 激湍

骋怀 静躁

感慨系之 xì

嗟悼

guǐKuài jīxì shāngtuānháijiē dàoshāng 一读课文,读准字音,掌握文中的字词读音,语句节奏,初步感知课文内容。chěngzào修禊形骸彭殇趣舍qǔ1.《古文观止》中吴楚材的评价“当时(东晋)士大夫务清谈,鲜实效,一死生而齐彭殇,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余痛。然逸少旷达人,故(此文)于苍凉感叹之中,亦有无穷意趣。”请思考:哪些段落为“苍凉感叹”,哪些段落为“无穷意趣”?

“无穷意趣”为1,2段; “ 苍凉感叹”为3,4段。

2.作者的情感是怎样变化的?试从 每段中找出最能表现作者情感的字眼。

乐痛悲(文章的思路)学习第一段疏通字词:

:年时 :都、全

:高 :环绕、映衬

:引招 :以之为,把~做为~

:旁边 :虽然

:喝酒(名词用做动词)

:能够可以 岁毕 、咸修

映 带引

以为次

虽觞

足以学习第一段疏通字词:

(介宾短语后置)

(定语后置)

句 式: 会于会稽山阴之兰亭 虽无丝竹管弦之盛 翻译:虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。讨论,第一段叙述的内容有哪些?(按句)

☆时间:岁在癸丑,暮春之初

☆地点:会稽山阴之兰亭

☆事由:修禊事

☆人物:群贤毕至,少长咸集

☆环境:崇山峻岭,茂林修竹 清流激湍,映带左右

☆活动:流觞曲水,一觞一咏学习第二段疏通字词:

:这 :和风

:广阔 :繁盛

: 纵展 :开畅

:用来 :的确

(定语后置 )

大盛游骋所以宇宙之大,品类之盛句式:是惠风信讨论,第二段叙述了哪些内容?

☆天气 :天朗气清,惠风和畅

☆感慨 :游目骋怀,极视听之娱

翻译:仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 ☆时间:岁在癸丑,暮春之初 时节难得

☆地点:会稽山阴之兰亭 聚地清雅

☆事由:修禊事 欢欣之事

☆人物:群贤毕至,少长咸集 名士相聚

☆环境:崇山峻岭,茂林修竹 环境

清流激湍,映带左右 优美

☆活动:流觞曲水,一觞一咏 诗酒相聚

☆天气:天朗气清,惠风和畅 气候宜人

☆感慨:游目骋怀,极视听之娱 悦目赏心良辰

美景

赏心

悦事乐 “山水”是我们这个民族长期以来精心塑造的人格精神或人格理想的标尺。当我们在现实中受到尘世生活缰绳枷锁束缚之时,“山水”便成为我们心灵世界的最后皈依。在这个意义上本文之“乐”,固然在于良辰、美景、赏心、乐事,更在于兰亭雅集这样一种简洁、宁静的诗意人生的逼真呈现——这才是作者“乐”之根源。本部分文字在写法上有

什么特点?——写景抒情,叙议结合“永和九年…列坐其次”——叙

“虽无丝竹管…畅叙幽情”——议“是日也…惠风和畅”——叙

“仰观宇宙之大…信可乐也”——议学习第三段疏通字词

相互交往 有的人

通“晤”,面对面 寄托

所爱好的事物 “取”,趋向取向

差别 附着

引起 至、及

因为 虽然

更何况相与:或: 悟:寄:所托:趣:殊:系:兴: 虽:以之兴怀:况:期:学习第三段

介宾短语后置

句式:欣于所遇翻译:及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。本段中最能体现作者情感的词语是哪个?

痛痛惜???痛苦? ??痛心? ??悲痛???☆作者因何而痛呢? ☆在文中找出能引起作者“痛”的词句。 人之相与

俯仰一世当其欣于所遇

不知老之将至痛悟言一室之内(静)

放浪形骸之外(躁)快然自足,老之将至:人生短暂之痛所之既倦,情随事迁:世事无常之痛向之所欣,已为陈迹:往事不再之痛修短随化,终期于尽:生死无常之痛死生亦大矣惜!其一:生命欲望永不满足 其二:人生美好却短暂其三:时间无情,生命归于毁灭第三自然段的内容要点答:抒发人生感慨。人之相与,俯仰一世(境界扩大)两种人静者:晤言一室之内;动者:放浪形骸之外欣于所遇,快然自足;所之既倦,情随事迁俯仰之间,化为陈迹修短随化,“死生亦大矣”生死乐痛(沉重 、悲痛)作者的情绪为何会由乐转为悲痛? 第一节写行修禊事,是为了祈福消灾。人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡、生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事了。

王羲之所处的时代政治极为严酷,社会极剧动荡,因此有人谈玄悟道,“悟言一室之内”,有人归隐山林,“放浪形骸”之外。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。但时光飘忽,人生短促,即使明了“修短随化,终期于尽”,也无法摆脱“死”给内心带来的煎熬。此处之“痛”,痛在人生无常,欢乐短暂。学习第四段疏通字词

兴: 嗟悼:

一:

齐:

致: 喻:

未尝:

虽:

所以:

引起叹息、哀伤把······看做一样,数词用作动词把······看做相等,形容词用作动词 明白情趣、情致置于否定词前,成双重否定,委婉的表示肯定。即使表原因学习第四段疏通字词

句式:喻之于怀

有感于斯文

翻译:每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

☆本段最能体现作者情感的词语是哪个?

(介宾短语后置)悲!★在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说什么意思?

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

★对于作者的人生观,还有哪些人与之相同?

本文的写作意图?

“后之览者,亦将有感于斯文”

悲!古人 每览昔人兴感之由,若合一契时人 以作者为代表的一类文人雅士后人 后之视今,亦犹今之视昔 千古同悲为什么说“一生死”、“齐彭殇”是“虚诞”、“妄作”。 这一观点出自《庄子·齐物论》,庄子认为生和死是相对的,“方生方死,方死方生”,像细胞的新陈代谢。但他夸大了这个相对,否定了生和死的区别,所以,生死相等说是荒谬的。他又认为活了八百岁的彭祖和未成年就死去的人没什么差别,因为长短是相对的,但他同样夸大这种相对性,否定了寿夭的区别,所以是胡说。其次从第三段的内容看,作者先引用孔子的话说生死是人生的大事,接着分别写古人、今人和后人无不对生死这一人生大事感慨万端,对人生无常悲恨不已,那么既然古往今来人们无一例外都为人生无常兴叹生悲,庄子的死生一样、寿夭等同的说法还是虚妄荒诞之辞吗? “固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。” 晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。对此,作者作了委婉的批评。

在作者看来,生和死是两码事,不能等同起来。生有各种各样的生,有的人活得窝窝囊囊,有的人活得志得意足;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”臧克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”——生与死怎么可以等同呢?正如作者所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”作者这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

这是对当时在士大夫阶层盛行的庄子虚无主义思想的批判,对老庄“一死生”、“齐彭觞”的否定,表现出王羲之抗拒人生虚幻的执著努力。我们来看作者为何而悲?“悲”是什么意思?悲伤?悲哀?悲叹? 一悲古人生死感慨,“我”深有同感:死生亦大矣;

二悲今人一死生齐彭殇的虚妄:士大夫们大多意志消沉,不求进取 ,崇尚虚无;

三悲后人叩问今人:作者推测未来人的感情变化也必和古今人一样,等到现在的一切成为历史的陈迹,未来人也会像我们现在一样临今人之文而感叹,如此无情的变迁再次引起作者的感慨。古人、今人、后人同悲,可谓千古一悲!

文章由“我”的个体之“痛”和“悲”,推己及人更加深刻感人。人类社会从古到今,迈进了多少年,然而人类对生命本质(生命、青春、痛苦等)的体验何其相似!真是古今同痛,千古同悲!这里的“悲”不同于上一段的“痛”, 痛的是人生短暂,好景不长;悲的是人生代代相痛,永无休止,这是对个体之痛的理性思考。因此,这里的悲是“悲叹”。“悲”=消极? 作者在慨叹“修短随化,终期于尽”时,没有走向消极无为,而是在一定程度上批判了当时盛行的“一死生”、“齐彭殇”的虚无主义的哲学观点,于悲伤感慨中透露出对现实生活的流连珍惜。“未知死,焉知生?”正因为生命有尽头,所以我们才要珍惜生命;正因为人生无奈,所以我们才要创造价值。所以,我们可以悲叹生命,因为生命的可悲、人生的悲剧性才会让我们懂得珍惜!王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里”,王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

这种思想认识,在崇尚玄学、老庄思想的东晋时代,是难能可贵的。我们无法延长生命的长度,于是就设法增加它的密度。

第四自然段的内容要点?对生命进行再反思、阐明写作事由。(共鸣昔人)“每览昔人兴感之由,若合一契。”“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”“后之览者,亦将有感于斯文。”(启示后人)悲 夫( 批判今人 ) 作者将心中所思所感推及人类:昔人兴感,已契我心,“后之视今,亦犹今之视昔”。对生命的思考是人类永无止境的话题,也是人类永远无法克服的矛盾,而玄学家的所谓“一死生”、“齐彭殇”,不过是些虚妄无稽之谈。热爱生命情缘事发乐兰亭盛会(人杰 地灵 良辰美景赏心乐事)痛人生感慨 (人生苦短 命运难测)悲 死生之辩 (千古同悲 作序目的) 作者对时光飞逝、人生短促大发感慨,但深沉的慨叹之中,暗含着对人生的眷恋和热爱之情。既然“修短随化,终期于尽”,就应该追求真正的人生之乐。那么,人生的真正之乐在哪里?文章开头所写的会稽雅集,实际上就形象地回答了这一问题。正因为如此,作者才对这次集会的“成果”倍加珍惜,列叙时人,录其所述”,以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。序:是古代文体的一种,是写在书籍或诗文的前边的说明性文字。(相当于现在的前言或引言) 一般的书序介绍成书的经过、出版或写作的意旨、 作者情况等,也可以包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。 本文由宴游活动谈到生死观,善于借题发挥,论及人生的意义。这便是《兰亭集序》与一般书序不同之处。问:1.这篇文章是一篇序文,是一篇关于什么内容的序文?请在文中找出与其相关的句子。文章的脉 络诗 的 产 生: 诗集的产生: 编集的意义:一觞一咏列叙时人,录其所述后之览者,亦将有感于斯文写作目的?与昔人共鸣

对今人批判

于后人有感每览昔人……固知……后之视今……

故……虽……

后之览者……?“悲”与“痛”是一样的情感吗?我“悲”古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;我亦“悲”后人,“后之视今,亦由今之视昔”,后人读我的文章,犹如我读古人的文章一样,他询问古今,发出悲叹。这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。 ????两种人生态度:一死生齐彭觞 死生亦大矣三种不同心境:乐---痛---悲一篇奇文传世:后之览者,亦将有感于斯文四种表达方式:叙事 写景 抒情 议论群贤毕至 少长咸集 崇山峻岭 茂林修竹 天朗气清 惠风和畅 流殇曲水 放浪形骸 情随事迁 游目骋怀 感慨系之 常 用 语 [延伸阅读]将王羲之《兰亭诗》和《兰亭集序》对读,《兰亭集序》中的自然之景和诗中的自然之景诗如何对应的,这些自然之景是纯粹客观的自然之物吗?

《兰亭诗》其一

仰视碧天际,俯瞰渌水滨。

寂阒无涯观,寓目理自陈。

大哉造化工,万殊莫不均。

群籁虽参差,适我无非新。

诗中的“仰视碧天际”对应《序》中“仰观宇宙之大”“天朗气清”。诗中“俯瞰渌水滨”对应《序》中“俯查品类之盛”“清流激湍”。诗中“无涯观”“万殊”“群籁”对应《序》中“崇领峻岭,茂林修竹,清流激湍,惠风暖日”。

这些景物并非客观存在之景,而是贯注了诗人心性的情致化景物,从诗中最后一句来看,宇宙万物虽有差别,但它们给作者的感受都是崭新的、可爱的。《人,诗意的栖居》 荷尔德林

如果人生纯属辛劳,∕人就会∕仰天而问:

难道我 ∕所求太多以至无法生存?∕

是的。∕只要良善∕和纯真尚与人心相伴,

他就会欣喜地拿神性∕来度测自己。

神莫测而不可知?∕神∕湛若青天?

我宁愿相信后者。∕这是人的尺规。

人充满劳绩,∕但还∕

诗意的栖居在这片大地上。

我真想证明,∕就连璀璨的星空也不比人纯洁,∕人被称作神明的形象。

大地之上可有尺规? 绝无。 德国诗人荷尔德林曾高唱到:“人充满劳绩,但还诗意地栖居在大地之上。”出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。诗意的景 相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献?之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两?字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著名的“父子碑”。父子碑诗意的景书圣王羲之像王羲之(321--379),字逸少琅琊临祁人,生于一个书法世家,曾官至右军将军、领会稽内史,故世人又称王右军。

留传于世的作品主要有《兰亭集序》、《乐毅论》、《黄庭经》、《画赞》《快雪时晴帖》《奉橘帖》等,《丧乱帖》、《孔侍中帖》在唐玄宗时流入日本。 在中国书法艺术发展史上,魏晋时期具有承前启后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。 就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家,被后世誉为“书圣”,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书被称为“书之圣”,他的行草书被尊为“草之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉为“行书第一”,他就是王羲之。 诗意的人

在童年时代,王羲之就对书法有浓厚的兴趣,他在练字的时候,往往废寝忘食。 据说有一次,他想书法入了迷,居然把手中拿着的面包当毛笔,用来沾墨想写字! 他经常到屋外的小池塘洗毛笔,结果池里的水都变黑了。 王羲之父子一生勤学书法,他们的专心与毅力,以及他们在书法上的成就, 得到了世人的推崇和景仰。每当人们提到他们的名字时,都会联想到他们的耐心和勤劳。 其人其事

墨池 郗太傅在京口,遣门生与王丞相书,求女婿。丞相语郗信:“君往东厢,任意选之。”门生归,白郗曰:“王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在床上坦腹卧,如不闻。” 郗公云:“正此好!”访之,乃是逸少,因嫁女与焉。

——南朝宋·刘义庆《世说新语》东床快婿(坦腹东床)王羲之故事入木三分 晋王羲之,字逸少,旷子也。七岁善书,十二见前代《笔说》于其父枕中, 窃而读之。父曰:“尔何来窃吾所秘”羲之笑而不答。母曰:“尔看用笔法?” 父见其小,恐不能秘之。语羲之曰:“待尔成人,吾授也。”羲之拜请,今而用之,使待成人,恐蔽儿之幼令也。父喜,遂与之。不盈期月,书便大进。卫夫人见,语太常王策曰:“此儿必见《用笔诀》,近见其书,便有老成之智。”流涕曰:“此子必蔽吾名。”晋帝时祭北郊,更祝版,工人削之,笔入木三分。三十三书《兰亭序》。三十七书《黄庭经》。书讫,空中有语:“卿书感我而况人乎!吾是天台丈人”。自言真胜钟繇。羲之书多不一体。

——(唐 张怀瓘)《书断》天 下 第 一 行 书“飘如浮云,矫若惊龙” 诗意的字

“贵越群品,古今莫二” 晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),王羲之与谢安、孙绰、谢万之遁、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做流殇曲水之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。 兰亭佳会诗意的事

良辰天朗气清 暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞,咏而归。暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。 暮春之初群贤毕至,

少长咸集。崇山峻岭,清流激湍茂林修竹流觞曲水 当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(“觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折,觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前,谁就得赋诗,否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 流觞曲水古之“流觞曲水”处第一段译文:永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。 这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,广大无边的天空,向下看,如此繁多的地上事物,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!第二段译文 人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?第三段译文 每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们引发感慨的原因,他们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。第四段译文一、一词多义

1、修

例句 出处 释义

乃重修岳阳楼,增其旧制《岳阳楼记》

内立法度、务耕织、修守战之具

《过秦论》

议法度而修之于朝廷《答司马谏议书》

邹忌修八尺有余《邹忌讽齐王纳谏》

况修短随化、终期于尽《兰亭集序》高长治理、整治修建、修造修订、修改2、期

例句 出处 释义

会天大雨,道不通,度已失期

今夜半,方期我决斗某所

上不顺天,下不惠民,征敛无期,求索无厌

良马期乎千里,不期乎骥骜

期年之后,虽欲言,无可进者

况修短随化、终期于尽《史记·陈涉世家》期限《大铁椎传》约定时限《吕氏春秋》限度《察今》期望、企求《战国策》(jī)满、周,一周年《兰亭集序》至、及、到3、次

例句 出处 释义

1.贤能不待次而举 《荀子·王制》

2.陈胜吴广皆次而行 《陈涉世家》

3.凡用兵之法……全军位上,破军次之

《孙子兵法》

4.师退,次于召陵 《左传·僖公》

5.又间令吴广之次所旁丛祠,夜篝火 《陈涉世家》

6.列座其次 《兰亭集序》等次按次序在排列上次一等临时驻扎行军途中的驻地旁边4、致

例句 出处 释义

皖师欲结欢于宁南,致敬亭于幕府《柳敬亭传》

一篇之中,三致意焉《屈原贾生列传》

假舆马者,非利足也,而致千里《劝学》

家贫,无以致书以观《送东阳马生序》

不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士《过秦论》 v

女行无偏斜,何意致不厚《孔雀东南飞》

专心致志 (成语)

所以兴怀,其致一也《兰亭集序》送、送达表示、表达到达获得、得到招致、引来致使、使得极、尽情趣、情致 5、俯仰 a仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

(?表示抬头与低头的动作)

b夫人之相与,俯仰一世。

c向之所欣,俯仰之间,已为旧迹。?

(一俯一仰之间,表示时间很短?) 6、所以 a所以游目骋怀,是以极视听之娱。???

(用来……,表凭借)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。?

(……的原因,表原因) 7、虽 ?a虽无丝竹管弦之盛??????????????????

(?虽然)

b虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。????

(?纵使、尽管) 8、之

a所之既倦????????????

b感慨系之矣????????? c宇宙之大,

品类之盛。

d形骸之外??????????????

e后之视今??????????? (?往、到达、往到)(代词、它)(?定语前置的标志词) (的??助词)(取消句子独立性)二、古今异义: 1:群贤毕至,少长咸集

(古义:全、都。今义:有盐味)

2:列坐其次

(古义:水边。今义:居于次一等的)

3:俯察品类之盛

(古义:自然界。今义:种类)

4:或取诸怀抱

(古义:胸怀抱负。今义:抱在怀里)6、茂林修竹

7、 或取诸怀抱

8、 曾不知老之将至

9、 向之所欣

10、 终期于尽

11、 亦将有感于斯文 古:长;今:常用义为修理、修饰古:“之于”合音; 今:常用义为众 古:竟; 今:无此义古:过去; 今:常用义为方向 古:至,及 今:无此义 古:这些文章;

今:常用为文雅,又指文化或文人5:所以游目骋怀

(古义:用来。今义:连词,表因果关系)三、词类活用1、固知一死生2、所以兴怀,其致一也3、齐彭殇为妄作数词的意动用法,把……看作一样数词作动词,是一样的

形容词的意动用法,把……相等同四、其他1、映带左右2、因寄所托3、喻之于怀映衬,围绕随着明白 4、与“信可乐也”中的“信”相同的一句是: [ ?]

A.信言不美,美言不信

B.言必信,行必果

C.文信美矣

D.世儒学者好信师而是古

C言语真实讲信用实在,的确相信