2017-2018学年高二地理湘教版必修3学案:第1章 第1节 区域的基本含义

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年高二地理湘教版必修3学案:第1章 第1节 区域的基本含义 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 625.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2017-10-07 19:49:45 | ||

图片预览

文档简介

第一章 区域地理环境与人类活动

第一节 区域的基本含义

1.了解区域的概念,掌握区域的基本特征。

2.了解区域空间结构的概念及其分布形式,理解影响区域空间结构的主要因素。

3.了解区域产业结构的概念及其影响因素,理解区域产业结构的差异性。(重点)

4.了解我国三次产业的划分,掌握比较区域差异的一般方法。(难点)

[基础·初探]

教材整理1 区域的主要特征

阅读教材P2内容,完成下列问题:

1.区域的概念

通常是指一定的地域空间。

2.主要特征

界线

是进行区域划分、确定具体区域的基本依据。有的明确,有的模糊

内外

内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间有显著的差异性

特性

具有一定的优势、特色和功能

关系

区域之间相互联系,一个区域的发展变化会影响周边和相关地区

正误判断:

(1)区域的界线一定很明确。( )

(2)美国的金融危机对我国进出口贸易产生重大影响,说明区域具有相似性。( )

(3)上海世界博览会的展馆中,黑龙江馆展示了冰雪世界风光,内蒙古馆展示了草原风光,海南馆展示了热带沿海风光。三省区展馆的差异反映了区域的差异性特征。( )

【提示】 (1)× 区域有自然区域,也有人为划分的区域,区域有的有明确界线,如行政区,有的界线模糊,如干湿区。

(2)× 区域之间是相互联系的,一个区域的变化会影响到周边和相关地区。

(3)√ 反映了区域之间具有显著的差异性;这样设计可以展示各省区独特的优势和特色。

教材整理2 区域空间结构和产业结构

阅读教材P4~P7图文资料,完成下列问题:

1.区域空间结构

(1)概念:一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。

(2)影响因素:自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。

(3)区域划分

分类

乡村地域

城镇地域

范围

大

较小

产业活动

以农业生产活动为主

以非农业生产活动为主

相互关系

是城镇地域发展的基础和依托

对乡村地域产生广泛和持续的带动作用

(4)区域空间分布形式(连线)

2.区域产业结构

(1)我国三次产业的划分

产业

内容

第一产业

指农业,包括种植业、林业、牧业和渔业

第二产业

指工业和建筑业

第三产业

指除第一、二产业以外的其他各业

(2)产业结构的概念和影响因素

①产业结构是指三次产业及其内部的比例关系。

②影响产业结构的因素:

(3)产业结构的差异

区域产业结构的差异,主要表现为三次产业占国内生产总值的比重、三次产业的就业比重、三次产业的内部构成等。

区域

产业比重

传统的农业区域,或发展水平较低的区域

第一产业所占的比重比较大

工业区域,或加速推进工业化的区域

第二产业所占的比重比较大

发展水平较高的区域

第三产业和第二产业所占的比重比较大

正误判断:

(1)乡村地域的范围比城镇地域的范围大得多,其重要性也就更大。( )

(2)上海是我国城市化水平最高的省级行政区,那么上海市今后的发展只关注城镇地域就可以了。( )

(3)我国有些地区第一产业比重小,说明农业不发达。( )

(4)第二产业比重越大,则经济越发达。( )

【提示】 (1)× 区域的范围有大有小,其重要性与区域的大小没有必然的关系,区域重要性的标准不同,其重要性也就不同。例如:从区域发展角度上来说,城镇地域是区域发展的核心,带动区域发展、重要性比乡村地域大,从环境效益上说,乡村地域的环境污染小,要比城镇地域重要性大。

(2)× 从总体上看,上海市包括乡村地域和城镇地域,由于乡村地域是城镇地域发展的基础和依托,因此上海市今后的发展不应忽略乡村地域。

(3)× 产业结构一般代表比例关系和产业地位,并不代表发达程度。

(4)× 一般情况下,第一产业比重大,说明城市化水平低,区域经济发展水平低,第二产业比重大,说明该区域正加速推进工业化,区域经济发展水平迅速提高,第三产业比重大,说明经济发展水平高。

[质疑·手记]

预习完成后,请将你的疑问记录,并与“小伙伴们”探讨交流:

疑问1:

解惑:

疑问2:

解惑:

疑问3:

解惑:

区域的主要特征

十里不同风,百里不同俗。在不同的区域,由于气候、地貌、经济、文化等多方面原因的影响,人们在衣、食、住、行、娱等方面,形成了一些独特的方式。外地人对此十分好奇,经过汇集,形成独具特色的“几大怪”。例如,“重庆十八怪”中有“房如积木顺山盖,坐车没得走路快”之说,“关中十大怪”有“房子半边盖”的说法。

探讨:你知道什么是区域吗?

【提示】 区域通常是指一定的地域空间。

探讨: 区域的边界有何特征?

【提示】 有的边界是明确的,有的边界是模糊的。

1.世界上的区域形形色色、有大有小,其基本特征有以下几个方面:

特征

作用

举例

界线有虚有实

进行区域划分、确定具体区域的基本依据

行政区域界线明确,气候区、植被区界线模糊

内部相对一致,区域之间差异明显

因地制宜发展经济、开发区域优势资源的依据

热带雨林气候区区内气候基本一致,与热带沙漠气候区有明显差异

区域具有

一定特色

区域发展方向确定的依据

季风气候区的特色和优势是雨热同期

区域之间

相互联系

综合考虑不同区域之间的联系,正确评估区域发展对其他区域的影响

西北的荒漠化地区以沙尘暴的形式影响华北地区

2.区域特征的形成

区域的众多特征中,最重要的是相似性(整体性)、差异性和联系性(开放性)三大特征,形成分析如下:

1.右图为某区域示意图。读图,完成(1)~(2)题。

(1)图中甲、乙、丙、丁四区域( )

A.是按照综合指标划分的

B.边界有实有虚

C.属不同层次的区域

D.相互间的区域特征差异较大

(2)下列有关四区域自然环境特征的叙述,正确的是( )

A.甲区域光照充足而热量不足

B.乙区域降水少但季节变化大

C.丙区域河流长而流量变化小

D.丁区域土层厚但土壤肥力低

【解析】 第(1)题,由图中信息可知,该图为非洲西部地区的植被分布图,图中四区域是以单一要素(植被)来划分的,属于同一层次的区域;四区域之间存在一定的过渡区,没有明确的边界;四区域内部特征具有相对一致性,而区域间差异较大。第(2)题,甲区域为地中海气候区,夏季炎热干燥,光照和热量条件都非常充足;乙区域为热带沙漠气候区,降水少且季节变化不大;丙区域有著名的尼日尔河,因热带草原气候干湿季分明,故河流的流量变化明显;丁区域为热带雨林气候区,水热充足,土层深厚,但因流水的冲刷和淋失以及植物的吸收,土壤中养分含量较少,肥力较低。

【答案】 (1)D (2)D

2.我国地理诗词、谚语众多,如①“清明时节雨纷纷”、②“黄梅时节家家雨”、③“三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死”、④“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”、⑤“山北黄牛下地,山南水牛犁田”等。据此回答(1)~(2)题。

(1)①②③④依次反映的是我国哪几个地区的地理特征( )

A.青藏高原、黄土高原、黄淮海平原、青藏高原

B.东南沿海地区、长江中下游地区、华北平原、西北地区

C.云贵高原、长江中下游地区、华北平原、青藏高原

D.江淮地区、华北平原、西北地区、四川盆地

(2)属于谚语⑤所描述山脉以南区域特征的有( )

①地带性土壤肥力较高 ②河流众多 ③植被以落叶阔叶林为主 ④水热条件优越,盛产甜菜、油菜 ⑤有全国最大的综合性工业基地

A.①②③ B.④⑤

C.①③④ D.②⑤

【解析】 第(1)题,材料中诗词、谚语①“清明时节雨纷纷”,这种景观多出现在东南沿海地区,由于雨季开始早;②“黄梅时节家家雨”描述的是我国长江中下游地区的“梅雨”现象;③“三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死”描述的是华北平原地区的“春旱”景象;④“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”描述的是我国西北地区的昼夜温差大的现象。第(2)题,谚语⑤“山北黄牛下地,山南水牛犁田”描述的山脉为秦岭,该山脉以北为旱地,以南为水田,秦岭以南区域为我国南方地区,地带性土壤为红壤,酸性、贫瘠,河流众多,植被以亚热带常绿阔叶林为主,水热条件优越,盛产油菜,有全国最大的综合性工业基地——沪宁杭工业基地。

【答案】 (1)B (2)D

区域空间结构和产业结构

上海世博会的瑞士国家馆主体结构由两个承重的大小圆柱组成,左为“城市空间”,右是“自然空间”,主题构思为“城市与乡村的互动”。

探讨:城镇地域和乡村地域有何不同?

【提示】 城镇地域以非农业生产活动为主,乡村地域以农业生产活动为主。

探讨:区域空间结构的影响因素有哪些?

【提示】 影响区域空间结构的因素主要有自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。

1.结合实例理解各因素对区域空间结构的影响

影响因素

举例

自然地理条件

山区呈条带状或组团式,平原区多集中式

社会经济活动

农业表现为面状,交通运输线路表现为线状和网络状

人口状况

人口稠密的城市群表现为岛状,人口稀少的城市表现为点状

城市化水平

长江三角洲城市化水平高,城市表现为岛状的城市群

区域开放程度

东南沿海地区开放程度高,经济发达,工业集中,工业区呈岛状

对外联系

交通发达区交通线呈网络状

2.乡村地域和城镇地域

从总体上看,一个区域大致上可划分为乡村地域和城镇地域,二者的区别和联系如下图所示:

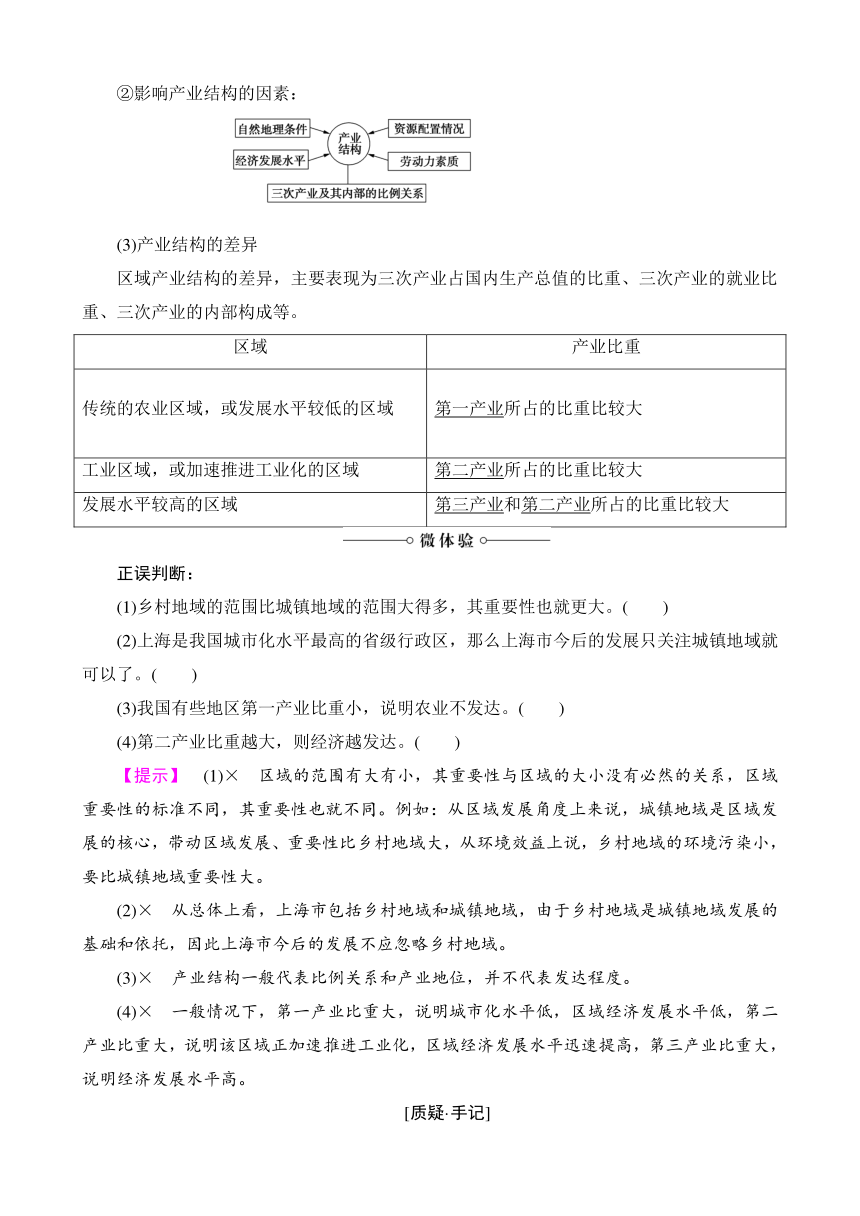

3.结合图示理解区域产业结构

3.下列关于城镇与乡村之间的联系和区别的叙述,正确的是( )

①乡村景观复杂,城市景观简单 ②乡村功能多样,城市功能单一 ③乡村为城市居民提供基本的生活资料 ④城市为乡村提供丰富多样的服务

A.①② B.②③

C.③④ D.②④

【解析】 乡村景观简单,建筑物密度小,道路系统单一;城市景观复杂,建筑物密度大,交通线路纵横交错,甚至连地下也利用了起来。乡村功能单一,以种植业、林业、牧业、渔业等第一产业为主;城市功能多样,以工业、建筑业、运输业、商业、服务业等第二、三产业为主,是区域的政治、经济、文化、交通中心。乡村为城市居民提供粮食、蔬菜、鲜鱼、牛奶、家禽家畜、水果等基本生活资料;城镇为乡村提供丰富多样的服务,包括教育、娱乐、医疗、通信、金融和保险等。城市还通过多种传播媒介向乡村扩散文化。

【答案】 C

读下图,回答下题。

4.若图中甲、乙、丙表示三地三次产业就业人口比重,某汽车跨国企业总部和制造中心的最佳选址分别是( )

A.乙 甲 B.乙 丙

C.丙 乙 D.丙 甲

【解析】 丙的第三产业人口比重最大,说明经济发展水平最高。乙的第二产业人口比重最大,说明工业基础最好,制造业最发达。甲的第一产业人口比重最大,说明甲的经济发展水平最低。因此某汽车跨国公司总部可能在丙地,制造业中心在乙地,故选C。

【答案】 C

下图为某地区经济水平与劳动力分布状况图,①、②、③是三次产业劳动力比重随经济发展水平的变化曲线。读图,回答下题。

5.随着经济水平的不断提高,该地区就业结构的变化情况是( )

A.第一产业就业人数比重不断上升

B.第二产业就业人数比重快速上升

C.第三产业就业人数比重持续增长

D.第二、三产业对剩余劳动力的吸收有限

【解析】 三次产业劳动力比重随经济发展水平变化是有规律的。第一产业的劳动力比重随经济发展水平提高而逐渐降低,如图中③曲线所示;第二产业的劳动力比重随经济发展水平提高先增后减,如图中②曲线所示;第三产业的劳动力比重随经济发展水平提高持续上升,如图中①曲线所示。

【答案】 C

[课堂·小结]

对点训练1 区域的主要特征

我国许多古诗词中描述了不同区域地理环境的特点,请根据图甲、图乙及其中的古诗回答1~2题。

1.甲、乙两图反映出的地理环境分别是( )

A.甲:山高水深,常绿阔叶林茂密 乙:河口地带,鱼米之乡

B.甲:春寒料峭,野渡无人 乙:山高坡陡,水土流失严重

C.甲:北雁南飞,叶落草枯 乙:一种喀斯特地貌

D.甲:丘陵春深,溪水奔流 乙:江南水乡,丘陵广布

2.形成甲、乙两地区域特征差异的最主要原因是( )

A.海陆位置不同 B.气候和地质作用不同

C.海拔不同 D.人类活动不同

【解析】 第1题,利用古诗词及相关景观图考查学生对区域地理环境特点的掌握,图甲诗为《送兄》,诗中描述“离亭叶正稀”及雁飞可判断为秋季树叶稀疏,北雁南飞的景象;图乙诗为《由桂林朔漓江至兴安》,诗中描述的为桂林山水的景观,桂林山水为我国最典型的喀斯特地貌之一。第2题,考查影响区域差异的因素,图甲反映的为深秋季节的景观,主要受气候影响,图乙反映的为喀斯特地貌景观,主要受流水的溶蚀和侵蚀作用影响,即受地质作用影响。

【答案】 1.C 2.B

对点训练2 区域空间结构与产业结构

读某区域劳动力职业构成表,回答3~4题。

职业

劳动力职业构成比重(%)

合计

100

机关企事业单位负责人

3.4

各类专业技术人员

12.8

商业服务人员

22.4

农林牧渔业生产人员

11.3

生产运输设备操作人员

50.0

不便分类的其他劳动者

0.1

3.当前,该区域城市化水平不断提高,主要得益于( )

A.第一产业的结构调整

B.工业化的加速推进

C.服务业的发展

D.乡村地域的支撑

4.今后,该区域发展的主导力量是( )

A.农业发展 B.服务业的发展

C.工业化进程加快 D.先进的科技和信息、金融

【解析】 第3题,从该区域的劳动力职业构成看,从事第二产业的比重最大,从事第一产业的比重最小,可以推测,该区域的产业产值构成是“二、三、一”;随着工业化的加速推进,城市化进程不断加快。第4题,“今后”是关键词,随着先进的科技和信息、金融的发展,该区域第三产业的增长速度将超过第二产业,使该区域三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局,区域经济达到较高的水平。

【答案】 3.B 4.D

我还有这些不足:

(1)

(2)

我的课下提升方案:

(1)

(2)

第一节 区域的基本含义

1.了解区域的概念,掌握区域的基本特征。

2.了解区域空间结构的概念及其分布形式,理解影响区域空间结构的主要因素。

3.了解区域产业结构的概念及其影响因素,理解区域产业结构的差异性。(重点)

4.了解我国三次产业的划分,掌握比较区域差异的一般方法。(难点)

[基础·初探]

教材整理1 区域的主要特征

阅读教材P2内容,完成下列问题:

1.区域的概念

通常是指一定的地域空间。

2.主要特征

界线

是进行区域划分、确定具体区域的基本依据。有的明确,有的模糊

内外

内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间有显著的差异性

特性

具有一定的优势、特色和功能

关系

区域之间相互联系,一个区域的发展变化会影响周边和相关地区

正误判断:

(1)区域的界线一定很明确。( )

(2)美国的金融危机对我国进出口贸易产生重大影响,说明区域具有相似性。( )

(3)上海世界博览会的展馆中,黑龙江馆展示了冰雪世界风光,内蒙古馆展示了草原风光,海南馆展示了热带沿海风光。三省区展馆的差异反映了区域的差异性特征。( )

【提示】 (1)× 区域有自然区域,也有人为划分的区域,区域有的有明确界线,如行政区,有的界线模糊,如干湿区。

(2)× 区域之间是相互联系的,一个区域的变化会影响到周边和相关地区。

(3)√ 反映了区域之间具有显著的差异性;这样设计可以展示各省区独特的优势和特色。

教材整理2 区域空间结构和产业结构

阅读教材P4~P7图文资料,完成下列问题:

1.区域空间结构

(1)概念:一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。

(2)影响因素:自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。

(3)区域划分

分类

乡村地域

城镇地域

范围

大

较小

产业活动

以农业生产活动为主

以非农业生产活动为主

相互关系

是城镇地域发展的基础和依托

对乡村地域产生广泛和持续的带动作用

(4)区域空间分布形式(连线)

2.区域产业结构

(1)我国三次产业的划分

产业

内容

第一产业

指农业,包括种植业、林业、牧业和渔业

第二产业

指工业和建筑业

第三产业

指除第一、二产业以外的其他各业

(2)产业结构的概念和影响因素

①产业结构是指三次产业及其内部的比例关系。

②影响产业结构的因素:

(3)产业结构的差异

区域产业结构的差异,主要表现为三次产业占国内生产总值的比重、三次产业的就业比重、三次产业的内部构成等。

区域

产业比重

传统的农业区域,或发展水平较低的区域

第一产业所占的比重比较大

工业区域,或加速推进工业化的区域

第二产业所占的比重比较大

发展水平较高的区域

第三产业和第二产业所占的比重比较大

正误判断:

(1)乡村地域的范围比城镇地域的范围大得多,其重要性也就更大。( )

(2)上海是我国城市化水平最高的省级行政区,那么上海市今后的发展只关注城镇地域就可以了。( )

(3)我国有些地区第一产业比重小,说明农业不发达。( )

(4)第二产业比重越大,则经济越发达。( )

【提示】 (1)× 区域的范围有大有小,其重要性与区域的大小没有必然的关系,区域重要性的标准不同,其重要性也就不同。例如:从区域发展角度上来说,城镇地域是区域发展的核心,带动区域发展、重要性比乡村地域大,从环境效益上说,乡村地域的环境污染小,要比城镇地域重要性大。

(2)× 从总体上看,上海市包括乡村地域和城镇地域,由于乡村地域是城镇地域发展的基础和依托,因此上海市今后的发展不应忽略乡村地域。

(3)× 产业结构一般代表比例关系和产业地位,并不代表发达程度。

(4)× 一般情况下,第一产业比重大,说明城市化水平低,区域经济发展水平低,第二产业比重大,说明该区域正加速推进工业化,区域经济发展水平迅速提高,第三产业比重大,说明经济发展水平高。

[质疑·手记]

预习完成后,请将你的疑问记录,并与“小伙伴们”探讨交流:

疑问1:

解惑:

疑问2:

解惑:

疑问3:

解惑:

区域的主要特征

十里不同风,百里不同俗。在不同的区域,由于气候、地貌、经济、文化等多方面原因的影响,人们在衣、食、住、行、娱等方面,形成了一些独特的方式。外地人对此十分好奇,经过汇集,形成独具特色的“几大怪”。例如,“重庆十八怪”中有“房如积木顺山盖,坐车没得走路快”之说,“关中十大怪”有“房子半边盖”的说法。

探讨:你知道什么是区域吗?

【提示】 区域通常是指一定的地域空间。

探讨: 区域的边界有何特征?

【提示】 有的边界是明确的,有的边界是模糊的。

1.世界上的区域形形色色、有大有小,其基本特征有以下几个方面:

特征

作用

举例

界线有虚有实

进行区域划分、确定具体区域的基本依据

行政区域界线明确,气候区、植被区界线模糊

内部相对一致,区域之间差异明显

因地制宜发展经济、开发区域优势资源的依据

热带雨林气候区区内气候基本一致,与热带沙漠气候区有明显差异

区域具有

一定特色

区域发展方向确定的依据

季风气候区的特色和优势是雨热同期

区域之间

相互联系

综合考虑不同区域之间的联系,正确评估区域发展对其他区域的影响

西北的荒漠化地区以沙尘暴的形式影响华北地区

2.区域特征的形成

区域的众多特征中,最重要的是相似性(整体性)、差异性和联系性(开放性)三大特征,形成分析如下:

1.右图为某区域示意图。读图,完成(1)~(2)题。

(1)图中甲、乙、丙、丁四区域( )

A.是按照综合指标划分的

B.边界有实有虚

C.属不同层次的区域

D.相互间的区域特征差异较大

(2)下列有关四区域自然环境特征的叙述,正确的是( )

A.甲区域光照充足而热量不足

B.乙区域降水少但季节变化大

C.丙区域河流长而流量变化小

D.丁区域土层厚但土壤肥力低

【解析】 第(1)题,由图中信息可知,该图为非洲西部地区的植被分布图,图中四区域是以单一要素(植被)来划分的,属于同一层次的区域;四区域之间存在一定的过渡区,没有明确的边界;四区域内部特征具有相对一致性,而区域间差异较大。第(2)题,甲区域为地中海气候区,夏季炎热干燥,光照和热量条件都非常充足;乙区域为热带沙漠气候区,降水少且季节变化不大;丙区域有著名的尼日尔河,因热带草原气候干湿季分明,故河流的流量变化明显;丁区域为热带雨林气候区,水热充足,土层深厚,但因流水的冲刷和淋失以及植物的吸收,土壤中养分含量较少,肥力较低。

【答案】 (1)D (2)D

2.我国地理诗词、谚语众多,如①“清明时节雨纷纷”、②“黄梅时节家家雨”、③“三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死”、④“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”、⑤“山北黄牛下地,山南水牛犁田”等。据此回答(1)~(2)题。

(1)①②③④依次反映的是我国哪几个地区的地理特征( )

A.青藏高原、黄土高原、黄淮海平原、青藏高原

B.东南沿海地区、长江中下游地区、华北平原、西北地区

C.云贵高原、长江中下游地区、华北平原、青藏高原

D.江淮地区、华北平原、西北地区、四川盆地

(2)属于谚语⑤所描述山脉以南区域特征的有( )

①地带性土壤肥力较高 ②河流众多 ③植被以落叶阔叶林为主 ④水热条件优越,盛产甜菜、油菜 ⑤有全国最大的综合性工业基地

A.①②③ B.④⑤

C.①③④ D.②⑤

【解析】 第(1)题,材料中诗词、谚语①“清明时节雨纷纷”,这种景观多出现在东南沿海地区,由于雨季开始早;②“黄梅时节家家雨”描述的是我国长江中下游地区的“梅雨”现象;③“三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死”描述的是华北平原地区的“春旱”景象;④“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”描述的是我国西北地区的昼夜温差大的现象。第(2)题,谚语⑤“山北黄牛下地,山南水牛犁田”描述的山脉为秦岭,该山脉以北为旱地,以南为水田,秦岭以南区域为我国南方地区,地带性土壤为红壤,酸性、贫瘠,河流众多,植被以亚热带常绿阔叶林为主,水热条件优越,盛产油菜,有全国最大的综合性工业基地——沪宁杭工业基地。

【答案】 (1)B (2)D

区域空间结构和产业结构

上海世博会的瑞士国家馆主体结构由两个承重的大小圆柱组成,左为“城市空间”,右是“自然空间”,主题构思为“城市与乡村的互动”。

探讨:城镇地域和乡村地域有何不同?

【提示】 城镇地域以非农业生产活动为主,乡村地域以农业生产活动为主。

探讨:区域空间结构的影响因素有哪些?

【提示】 影响区域空间结构的因素主要有自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。

1.结合实例理解各因素对区域空间结构的影响

影响因素

举例

自然地理条件

山区呈条带状或组团式,平原区多集中式

社会经济活动

农业表现为面状,交通运输线路表现为线状和网络状

人口状况

人口稠密的城市群表现为岛状,人口稀少的城市表现为点状

城市化水平

长江三角洲城市化水平高,城市表现为岛状的城市群

区域开放程度

东南沿海地区开放程度高,经济发达,工业集中,工业区呈岛状

对外联系

交通发达区交通线呈网络状

2.乡村地域和城镇地域

从总体上看,一个区域大致上可划分为乡村地域和城镇地域,二者的区别和联系如下图所示:

3.结合图示理解区域产业结构

3.下列关于城镇与乡村之间的联系和区别的叙述,正确的是( )

①乡村景观复杂,城市景观简单 ②乡村功能多样,城市功能单一 ③乡村为城市居民提供基本的生活资料 ④城市为乡村提供丰富多样的服务

A.①② B.②③

C.③④ D.②④

【解析】 乡村景观简单,建筑物密度小,道路系统单一;城市景观复杂,建筑物密度大,交通线路纵横交错,甚至连地下也利用了起来。乡村功能单一,以种植业、林业、牧业、渔业等第一产业为主;城市功能多样,以工业、建筑业、运输业、商业、服务业等第二、三产业为主,是区域的政治、经济、文化、交通中心。乡村为城市居民提供粮食、蔬菜、鲜鱼、牛奶、家禽家畜、水果等基本生活资料;城镇为乡村提供丰富多样的服务,包括教育、娱乐、医疗、通信、金融和保险等。城市还通过多种传播媒介向乡村扩散文化。

【答案】 C

读下图,回答下题。

4.若图中甲、乙、丙表示三地三次产业就业人口比重,某汽车跨国企业总部和制造中心的最佳选址分别是( )

A.乙 甲 B.乙 丙

C.丙 乙 D.丙 甲

【解析】 丙的第三产业人口比重最大,说明经济发展水平最高。乙的第二产业人口比重最大,说明工业基础最好,制造业最发达。甲的第一产业人口比重最大,说明甲的经济发展水平最低。因此某汽车跨国公司总部可能在丙地,制造业中心在乙地,故选C。

【答案】 C

下图为某地区经济水平与劳动力分布状况图,①、②、③是三次产业劳动力比重随经济发展水平的变化曲线。读图,回答下题。

5.随着经济水平的不断提高,该地区就业结构的变化情况是( )

A.第一产业就业人数比重不断上升

B.第二产业就业人数比重快速上升

C.第三产业就业人数比重持续增长

D.第二、三产业对剩余劳动力的吸收有限

【解析】 三次产业劳动力比重随经济发展水平变化是有规律的。第一产业的劳动力比重随经济发展水平提高而逐渐降低,如图中③曲线所示;第二产业的劳动力比重随经济发展水平提高先增后减,如图中②曲线所示;第三产业的劳动力比重随经济发展水平提高持续上升,如图中①曲线所示。

【答案】 C

[课堂·小结]

对点训练1 区域的主要特征

我国许多古诗词中描述了不同区域地理环境的特点,请根据图甲、图乙及其中的古诗回答1~2题。

1.甲、乙两图反映出的地理环境分别是( )

A.甲:山高水深,常绿阔叶林茂密 乙:河口地带,鱼米之乡

B.甲:春寒料峭,野渡无人 乙:山高坡陡,水土流失严重

C.甲:北雁南飞,叶落草枯 乙:一种喀斯特地貌

D.甲:丘陵春深,溪水奔流 乙:江南水乡,丘陵广布

2.形成甲、乙两地区域特征差异的最主要原因是( )

A.海陆位置不同 B.气候和地质作用不同

C.海拔不同 D.人类活动不同

【解析】 第1题,利用古诗词及相关景观图考查学生对区域地理环境特点的掌握,图甲诗为《送兄》,诗中描述“离亭叶正稀”及雁飞可判断为秋季树叶稀疏,北雁南飞的景象;图乙诗为《由桂林朔漓江至兴安》,诗中描述的为桂林山水的景观,桂林山水为我国最典型的喀斯特地貌之一。第2题,考查影响区域差异的因素,图甲反映的为深秋季节的景观,主要受气候影响,图乙反映的为喀斯特地貌景观,主要受流水的溶蚀和侵蚀作用影响,即受地质作用影响。

【答案】 1.C 2.B

对点训练2 区域空间结构与产业结构

读某区域劳动力职业构成表,回答3~4题。

职业

劳动力职业构成比重(%)

合计

100

机关企事业单位负责人

3.4

各类专业技术人员

12.8

商业服务人员

22.4

农林牧渔业生产人员

11.3

生产运输设备操作人员

50.0

不便分类的其他劳动者

0.1

3.当前,该区域城市化水平不断提高,主要得益于( )

A.第一产业的结构调整

B.工业化的加速推进

C.服务业的发展

D.乡村地域的支撑

4.今后,该区域发展的主导力量是( )

A.农业发展 B.服务业的发展

C.工业化进程加快 D.先进的科技和信息、金融

【解析】 第3题,从该区域的劳动力职业构成看,从事第二产业的比重最大,从事第一产业的比重最小,可以推测,该区域的产业产值构成是“二、三、一”;随着工业化的加速推进,城市化进程不断加快。第4题,“今后”是关键词,随着先进的科技和信息、金融的发展,该区域第三产业的增长速度将超过第二产业,使该区域三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局,区域经济达到较高的水平。

【答案】 3.B 4.D

我还有这些不足:

(1)

(2)

我的课下提升方案:

(1)

(2)