2017-2018学年粤教版必修五 2.7访李政道博士 课件

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年粤教版必修五 2.7访李政道博士 课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。第7课 访李政道博士第二单元 新 闻 第一单元 走近经济长久以来,在公众心目中,李政道只是一个脸谱式的科学大师,甚至连脸谱都没有,只是与一个著名的名字——诺贝尔物理学奖联系在一起。

1926年,李政道生于上海,祖籍江苏省苏州市。抗战期间曾在浙江大学、西南联合大学学习。1946年赴美国芝加哥大学学习,师从物理学大师费米教授。因发现宇称不守恒定律与杨振宁共获1957年诺贝尔物理学奖。1971年当选为美国科学院院士。第二单元 新 闻李政道在统计力学方面做出了开创性的重大贡献。鉴于他对核物理学相当广泛领域的巨大贡献,他被授予“爱因斯坦科学奖”,“意大利共和国最高骑士”勋章,当选为美国艺术科学学会成员等,意大利Lincei国家科学院院士等。 第一单元 走近经济第二单元 新 闻◆ 作者卡片 ◆◆ 背景呈现 ◆

2002年12月10日,是诺贝尔奖设立100周年纪念日。《北京青年报》与《发现图形科普》杂志社联合推出了大型采访活动——到诺贝尔奖获得者的所在国家或地区,与大师们面对面访谈。本篇课文是《北京青年报》特约记者闵捷对李政道博士的采访。◆ 知识链接 ◆

访 谈

访谈,又称访问法或谈话法。是一种研究性谈话,指通过与被访者的口头交流来收集资料的研究方法。在新闻中,访谈是一种常见的新闻文体。访谈中主持人(记者)要注意“三要六不要”。

三要: (1)主导场面,善于引导;(2)语速控制好;(3)谁来执笔说清楚。

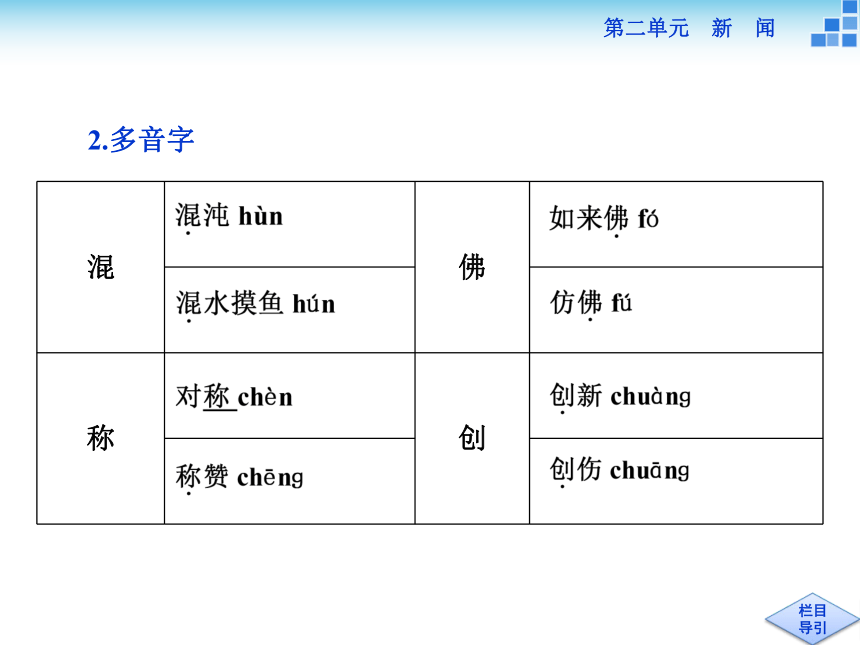

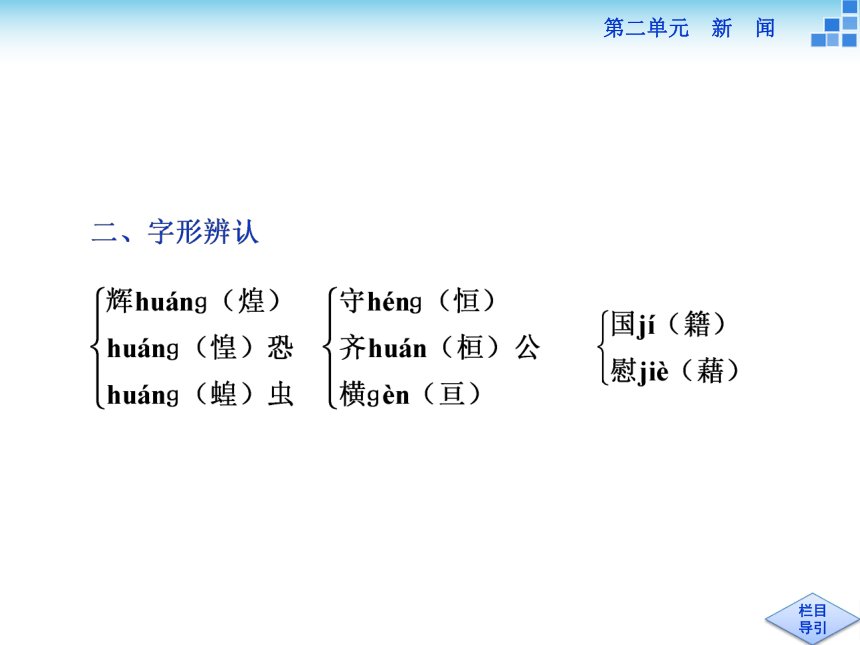

六不要:(1)不要过于主动;(2)不要啰唆;(3)自己不要帮忙下结论;(4)不要一开始过高抬高被访谈者的地位;(5)介绍自己的意见的时候不要模棱两可;(6)不要过于自信。2.多音字三、词语辨析

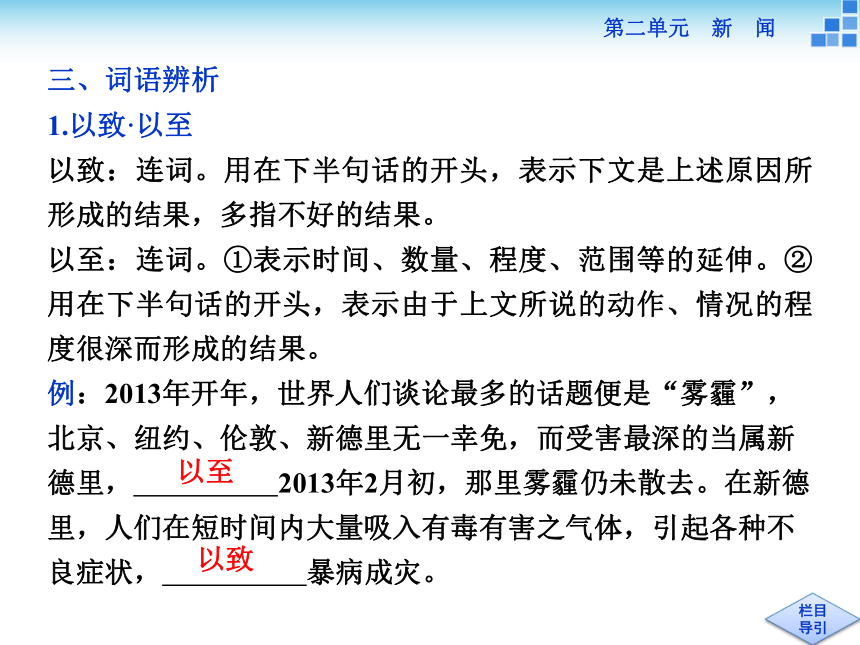

1.以致·以至

以致:连词。用在下半句话的开头,表示下文是上述原因所形成的结果,多指不好的结果。

以至:连词。①表示时间、数量、程度、范围等的延伸。②用在下半句话的开头,表示由于上文所说的动作、情况的程度很深而形成的结果。

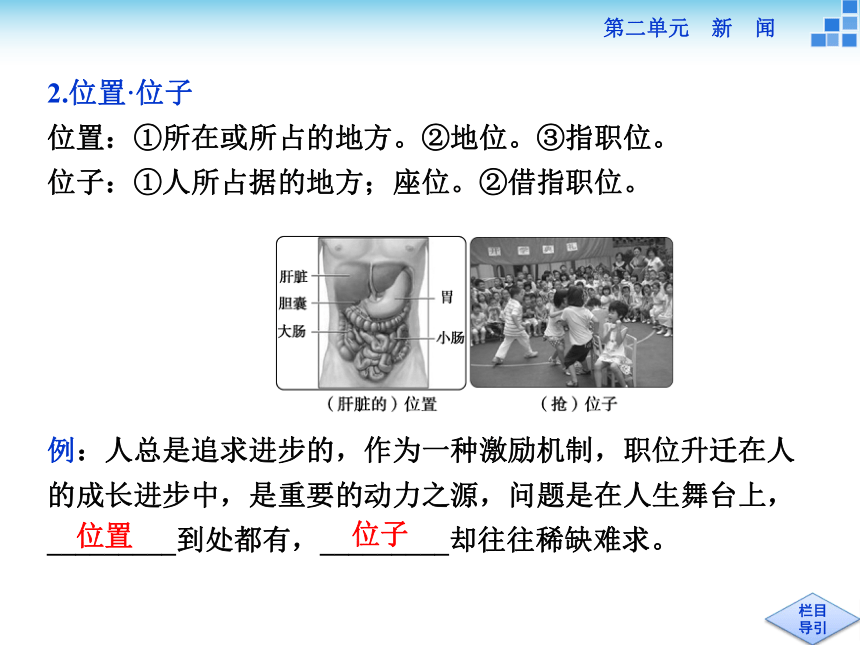

例:2013年开年,世界人们谈论最多的话题便是“雾霾”,北京、纽约、伦敦、新德里无一幸免,而受害最深的当属新德里, 2013年2月初,那里雾霾仍未散去。在新德里,人们在短时间内大量吸入有毒有害之气体,引起各种不良症状, 暴病成灾。以致以至2.位置·位子

位置:①所在或所占的地方。②地位。③指职位。

位子:①人所占据的地方;座位。②借指职位。

例:人总是追求进步的,作为一种激励机制,职位升迁在人的成长进步中,是重要的动力之源,问题是在人生舞台上, _________到处都有,_________却往往稀缺难求。

位置位子参考答案:1.倡导:带头提倡。褒义词。此处使用错误应该用“蛊惑”。2.乃至:侧重于表示事情所达到的范围。此处表示更进一层和强调,应该用“甚至”。此处使用错误。3.欢欣鼓舞:形容非常高兴振奋。此处使用正确。1.在访谈前,作者特意描绘了一幅有李政道先生题诗的色彩斑斓的双面绣,这样写有何用意?请简要分析。

[名师指津]从交代访谈现场气氛、引出受访人物、暗示受访人身份方面思考。

我的理解:①交代访谈现场——渲染轻松气氛;

②交代并引出受访人物——李政道;

③暗示受访人的身份——物理学家。2.李政道在回答关于“获诺贝尔奖后的演说”这一问题时,给大学生们讲了一个孙悟空的故事,这是运用了什么样的说理方法?说明了什么道理?

[名师指津]注意比喻以及喻指的内容。

我的理解:(1)这里运用了比喻说理的方法。

(2)说明的道理:用孙悟空拥有七十二般变化,感觉“神通广大”却跳不出如来佛的手掌这一神话故事,来喻指我们做科学的人也被自然界所掌握,说明了我们觉得对科学的了解广而且深其实相对来说,与科学的真理还相差很远这一深刻的道理。3.请你根据“艺术是创造力与情感的结合,是人类创新的动力。‘天地之义物之道’,就是宇宙之道,宇宙的艺术,所以人文与自然有着很密切的关系”这句话,谈谈“艺术和科学”的关系。

[名师指津]从艺术与科学的相通之处作答。

我的理解:①科学和艺术有相通的地方,艺术中蕴含着科学的因子,科学从大的方面来说就是宇宙的艺术。②艺术能反映科学的现象和规律,科学也就成为艺术的内容和表现对象。4.李政道博士对“本土科学家什么时候能够获得诺贝尔奖”的回答意在说明什么?

[名师指津]从科学家的国籍和科学的目的方面思考。

我的理解:说明科学家的国籍不重要,获诺贝尔奖不是目的,实质是说科学无国界,科学本身是目的。

5.访谈提问的方式有很多,在本文中运用了哪些提问方式?结合课文内容简要分析。

[名师指津]激趣、推问、旁问。我的理解:本文提问方式主要有:(1)激发兴趣的提问:开头“您在获诺贝尔奖后的演说中,给瑞典的大学生们讲了一个孙悟空的故事,您还记得当时的情景吗?”(2)推问:运用逻辑推理,提出问题。毛泽东主席向李政道博士提问“对称为什么重要?”时,采用的就属于推问的方式:“对称为什么重要?对称就是平衡。平衡就是静止。静止不重要,动才是重要的。”(3)旁问:访问者不顺着原来的话题说下去,而是有意岔开,先说点别的事情,以此来制造轻松的气氛,调节被访者的情绪。本文在采访李政道博士关于创新意识在科研中的意义后转到1974年5月新华社发的新闻稿上,让李政道博士回忆一下当时的交谈情况,调动其情绪。6.从这篇访谈中,你能够总结出作为一个真正的科学家应该具备哪些素质吗?请简要分析说明。

[名师指津]可从政治素养和个人及业务素养等方面思考。

我的理解:①热爱祖国,献身科学。“以他独特的影响力为中国科技发展乃至现代化建设作出了重大的贡献”;他说“工作对我来说跟呼吸一样”。

②虚怀若谷,从不满足。如他在获奖演讲中讲到的孙悟空的故事,正是其虚怀若谷这一精神品质的表现。

③淡泊名利,努力工作。他在获奖后不接受采访,专心研究。

④博学创新,善于分析。他认为人文与自然有着很密切的关系;认为“创新不光要大胆,还要具备分析能力”。一、写法归纳

1.比喻论证

本文中,李政道通过孙悟空的故事告诉我们,我们所了解的科学知识还很少,就像孙悟空对于“七十二般变化”这种本领的认知与拥有一样,真正的科学真理恰似无边的佛法,还有很多是我们尚未了解的。将抽象的道理具体化,深入浅出,平易生动。2.访谈式结构组材

本文是典型的访谈式结构。文章一开始有一个概述,后面的内容主要是以访谈笔录的形式写成。首先,问诺贝尔奖时讲孙悟空故事的情景,使专家容易回答,比较随便有趣。接着主要采用直问的方式,不拐弯抹角,把想了解的问题直截了当地提出来,具有逻辑性,适应科学家的谈话思路。然后按逻辑顺序,把9个方面的内容依次展开,做到了思路清晰,内容清楚,让读者也如身临现场,易于接受。二、技法指导

比喻论证

比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。喻证法的一般思路是:提出观点(或分论点)→建立比喻→在比喻中分析、阐发→得出普遍性结论印证观点。使用比喻论证要注意这样几个问题:

1.用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。2.比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点。可以把教师比喻成蜡烛、春蚕,说明他们无私地献出自己的一切,却不能将他们比喻成能使别人干净起来,可他们自己却越来越脏的抹布、扫帚,这样运用比喻法,叫“引喻义”,应当注意。

3.因为比喻的双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠几个比喻,应把它和例证法、分析法等结合起来使用。三、随堂练笔

俗话说,“礼尚往来”,“来而不往非礼也”。在中国这个充满人情味的国度里,每逢过节,以公款送礼来维系关系或者谋取利益,已成为国家政府机关、事业单位的公开“秘密”。盛久不衰的公款送礼之风,就这样为民众广为诟病。尤其是现在年关临近,中央出台的各项禁令,是否能真正铲除公款送礼这个社会“毒瘤”?

请你运用比喻论证的方法,写一则新闻短评。

四、他山之石

公款送礼之风盛行,归根结底是地方政府“官本位”思想的作怪,亦反映出当今社会对官员权力制约机制的不健全。试想,如果下级部门都能勤勤恳恳、兢兢业业致力于当地百姓的民生发展,做忠实的老黄牛,上级领导能够受制于监督机制的约束,不再任意行使支配权力,从而公平、客观地考核下属政绩,做知人善任的伯乐,那么这种公款送礼之风,又如何能大张旗鼓地盛行于官场呢?

又一个春节将至,面对中央新出台的各项禁令,地方政府如若铲除不了民众广为诟病的公款送礼“毒瘤”,就很难称得上是不折不扣地执行。其实,“打铁还要自身硬”,下级部门只要明白“成绩不是靠送出来,而是靠干出来”的浅显道理,上级部门权力被“关进笼子里”,公款送礼“毒瘤”或就可消矣!这篇访谈录介绍了李博士对中国科技发展和现代化建设做出的重大贡献及其在物理学领域的突出成就,展现了李博士虚怀若谷的人格魅力和献身科学的崇高精神,李博士的谈话,使人们认识到作为科学家应具有的素质和能力。

[适用话题]

这则材料适用于“天才”“奋斗”“责任”“正确对待成功”等相关话题的作文中。李政道:做科学是我的呼吸

1957年两位中国人第一次站在了诺贝尔领奖台上,他们就是物理学家李政道和杨振宁。当时李政道年仅31岁,他和杨振宁成为全世界华人心目中的骄傲。近半个世纪过去了,李政道教授仍在世界物理学前沿忘我探索,他说“做科学就是我的呼吸”。2001年10月7日李政道教授在人民大会堂举行一场大型报告会,题为“物理的挑战”,包括一百多位部级干部和20多位院士,有上万人聆听了李政道教授的精彩演讲,会后,74岁的李政道教授接受了东方之子记者的独家专访。李政道:尊敬的领导们,尊敬的来宾

们,尊敬的同学们,我一生从事物理

的研究,我觉得生命的活力就是来自

物理的挑战。

记者:这一次演讲真的很精彩,而且我发现您讲的时候特别有激情,您不断在走动,在这个时候您是不是自己也特别兴奋?

李政道:这就等于我的一生了。

记者:我听说为了这个演讲,您准备了很长时间,5号的那天我看您专门到大会堂去试了一下。李政道:6号也去了,两天都去了。

记者:而且您还叫一个同志到最后一排去听您讲?

李政道:对,这必须要试一试。因为你在上面根本不知道到底怎么样?

记者:您是不是做什么事都这么认真?

李政道:我想每件事情做嘛总是要做一遍,再一遍,再一遍,总是这样的。

记者:我知道您现在手头的工作有很多,而且您完全可以让您的助手或者让别人来帮助您做,为什么自己要亲自去做?

李政道:我想每一个事情你不亲自做一遍的话,你就没有充分地的把握从事这个科学研究。 记者:是不是也是这样一个道理?

李政道:科学研究必须这样,就是做一遍,再一遍,再一遍。我想做科学跟人的呼吸一样。你说你呼吸你累不累?为什么每一个人都要自己呼吸,你自己不呼吸怎么生活呢?做科学工作也一样。

记者:您把它看作是您的呼吸?

李政道:对。

记者:实际上就呼吸来讲是没有负担的,不是很累。

李政道:对,我实际上是没有什么娱乐的,根本没有。做科学工作就是我的呼吸,也是我的一生的享受。

记者:您在演讲的时候谈到了您的三位老师。李政道:是的,一位是束星北先生,一位是吴大猷先生,还有一位是费米。

记者:作为一个学生,在一生当中会遇到很多的选择,也会有很多的转折。遇到这三位先生是不是您在一生中的三个重大的转折?

李政道:三个人每一位都对我有重大的影响。我遇见费米教授的时候是1946年,那个时候我还不到20岁。他那个时候早就是全世界最主要的一个物理学家。我那时刚到美国,英文也不会讲的,可是他还是每星期跟我花整个半天聊天。不光是聊天,他最主要把他自己做事的精神传递给我。

记者:什么精神?李政道:要独立思考,设法克服困难然后解决问题的兴趣,每个问题都可以解决的。

记者:是不是同时还有一个不能轻信的这样一种精神?

李政道:就是全部没有,每个都要自己经历一遍这个精神。我很幸运就在19岁、20岁、21岁,在那个时候对我影响、接受的那个时候,就等于看一个人怎么生活的,怎么解决问题的。所以一生我就用这个办法,我自己带学生也一样,都是一对一的。也是每星期花半天,他把他自己的生活方法传给我。我的生活方法,这一点是必须要有的。这样才可以不断地追求新的问题的解答,也不会盲从,每个都要自己经历一下。 记者:您今天在演讲当中讲到了internet也好,包括现在的互联网也好,掌握了信息并不一定就理解了信息。

李政道:对,这是非常重要的。信息不是理解,理解是人的脑子去理解。不通过自己的脑子,实际上是不属于你的,知识不是你自己的,要自己捋过一下,再变成自己的,是一个很重要的环节。所以要独立思考,把这些知识都变成你自己的一部分,要变成自己的一部分,它需要一个情况,你得看,你有很多,这有食品什么,可它并不变成你的肌肉。

记者:您是从事基础理论物理,就是基础理论研究的?李政道:对。

记者:基础理论研究可以说需要耐得住寂寞,很可能很长时间看不到一个结果。

李政道:你的对象是整个大自然界,它总有结果的,因为是有一个规律在里边的,所以是可以找得到的,所以我自己运气很好。当然有时候找不到很苦闷,不过这个找不到,可能找到另外一个,今天找不到,明天可能找到另外一个。因为自然界它有很多我们不能了解的。

记者:您有没有苦闷的时候,就是看不到希望,看不到结果。

李政道:苦闷当然是有的,不过我想,你说你这个人是不是有时候身体不好?那你有时候有些疼,每个人总有病痛,你说一有病疼就不生活?记者:你在演讲当中提到在20世纪的时候,科学的文明是微观的文明,同时你也对21世纪文明作了一个预见。就是21世纪将是微观和宏观相结合。那么从总的宏观、从科学技术的角度讲,您认为我们在21世纪面临的最大挑战是什么?

李政道:最大挑战就是怎么把宏观能够有控制,用微观联起来,就是挑战的问题在于怎么解,很难解。

记者:迎接挑战其实也是一种竞赛,你觉得中国在这个竞赛当中会跑在前面吗?

李政道:我想中国我们是有全世界1/4的人口,我们的文化悠久,我们是必须要保住一席之地。上个月底,中科院研究生院为3 000多名研究生实行的“李政道系列讲座”开课,因为工作忙,李政道教授送来了录像讲话,他在录像中说全世界中国人同根同源,中华民族是世界上最大的一棵树,也是世界上最“大”的一个人。李政道教授一直相信:21世纪世界物理学的领袖人物必将出现在中国他对中国的青年充满信心,因为他自己的科学经历就是最好的证明。[赏评] 本文是一篇访谈。这次访谈的主题在题目上已经提到,也是采访者涉及的第一个问题。但不仅这些,还有老师对李政道的影响,以及他对中国的科学事业所做的贡献。通过李政道的回答,我们看到了他身上的优秀品质,对当今的年轻人有很好的指导意义。

另外,本文在写法上与课文的写法有所不同,最突出的是在采访前有一段话,表明下面所要访谈的内容,这样让读者就很容易地抓住了中心。绵谷回寄蔡氏昆仲

罗 隐

一年两度锦江游,

前值东风后值秋。

芳草有情皆碍马,

好云无处不遮楼。

山牵别恨和肠断,

水带离声入梦流。

今日因君试回首,

淡烟乔木隔绵州。[赏评]诗题中的“蔡氏昆仲”,是罗隐游锦江时认识的两兄弟。在罗隐离开锦江,经过绵州回到绵谷以后,蔡氏兄弟还在成都。这首诗追忆昔游,抒发对友人的怀念之情。首联以赋体叙事,字里行间流露喜悦之情。两个“值”字,蕴含际此春秋佳日之意。这两句所携带的感情,直灌全篇。颔联具体写锦江游踪,极写所见之美,写景之笔濡染着浓烈的感彩。“芳草有情皆碍马,好云无处不遮楼”,深得锦江美景的神韵,是全诗中最富有诗意的句子。颈联写告别锦江山水的离愁别恨,极言别去之难。末联又因寄书蔡氏兄弟之便再抒发对锦江的留恋之情。整首诗感情真挚,形象新颖,结构严整工巧,堪称是一件精雕细琢、玲珑剔透的艺术精品。[思考] 首联运用了什么表达方式?两个“值”字连用有何作用?

[提示] 画线部分为思考答案。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

1926年,李政道生于上海,祖籍江苏省苏州市。抗战期间曾在浙江大学、西南联合大学学习。1946年赴美国芝加哥大学学习,师从物理学大师费米教授。因发现宇称不守恒定律与杨振宁共获1957年诺贝尔物理学奖。1971年当选为美国科学院院士。第二单元 新 闻李政道在统计力学方面做出了开创性的重大贡献。鉴于他对核物理学相当广泛领域的巨大贡献,他被授予“爱因斯坦科学奖”,“意大利共和国最高骑士”勋章,当选为美国艺术科学学会成员等,意大利Lincei国家科学院院士等。 第一单元 走近经济第二单元 新 闻◆ 作者卡片 ◆◆ 背景呈现 ◆

2002年12月10日,是诺贝尔奖设立100周年纪念日。《北京青年报》与《发现图形科普》杂志社联合推出了大型采访活动——到诺贝尔奖获得者的所在国家或地区,与大师们面对面访谈。本篇课文是《北京青年报》特约记者闵捷对李政道博士的采访。◆ 知识链接 ◆

访 谈

访谈,又称访问法或谈话法。是一种研究性谈话,指通过与被访者的口头交流来收集资料的研究方法。在新闻中,访谈是一种常见的新闻文体。访谈中主持人(记者)要注意“三要六不要”。

三要: (1)主导场面,善于引导;(2)语速控制好;(3)谁来执笔说清楚。

六不要:(1)不要过于主动;(2)不要啰唆;(3)自己不要帮忙下结论;(4)不要一开始过高抬高被访谈者的地位;(5)介绍自己的意见的时候不要模棱两可;(6)不要过于自信。2.多音字三、词语辨析

1.以致·以至

以致:连词。用在下半句话的开头,表示下文是上述原因所形成的结果,多指不好的结果。

以至:连词。①表示时间、数量、程度、范围等的延伸。②用在下半句话的开头,表示由于上文所说的动作、情况的程度很深而形成的结果。

例:2013年开年,世界人们谈论最多的话题便是“雾霾”,北京、纽约、伦敦、新德里无一幸免,而受害最深的当属新德里, 2013年2月初,那里雾霾仍未散去。在新德里,人们在短时间内大量吸入有毒有害之气体,引起各种不良症状, 暴病成灾。以致以至2.位置·位子

位置:①所在或所占的地方。②地位。③指职位。

位子:①人所占据的地方;座位。②借指职位。

例:人总是追求进步的,作为一种激励机制,职位升迁在人的成长进步中,是重要的动力之源,问题是在人生舞台上, _________到处都有,_________却往往稀缺难求。

位置位子参考答案:1.倡导:带头提倡。褒义词。此处使用错误应该用“蛊惑”。2.乃至:侧重于表示事情所达到的范围。此处表示更进一层和强调,应该用“甚至”。此处使用错误。3.欢欣鼓舞:形容非常高兴振奋。此处使用正确。1.在访谈前,作者特意描绘了一幅有李政道先生题诗的色彩斑斓的双面绣,这样写有何用意?请简要分析。

[名师指津]从交代访谈现场气氛、引出受访人物、暗示受访人身份方面思考。

我的理解:①交代访谈现场——渲染轻松气氛;

②交代并引出受访人物——李政道;

③暗示受访人的身份——物理学家。2.李政道在回答关于“获诺贝尔奖后的演说”这一问题时,给大学生们讲了一个孙悟空的故事,这是运用了什么样的说理方法?说明了什么道理?

[名师指津]注意比喻以及喻指的内容。

我的理解:(1)这里运用了比喻说理的方法。

(2)说明的道理:用孙悟空拥有七十二般变化,感觉“神通广大”却跳不出如来佛的手掌这一神话故事,来喻指我们做科学的人也被自然界所掌握,说明了我们觉得对科学的了解广而且深其实相对来说,与科学的真理还相差很远这一深刻的道理。3.请你根据“艺术是创造力与情感的结合,是人类创新的动力。‘天地之义物之道’,就是宇宙之道,宇宙的艺术,所以人文与自然有着很密切的关系”这句话,谈谈“艺术和科学”的关系。

[名师指津]从艺术与科学的相通之处作答。

我的理解:①科学和艺术有相通的地方,艺术中蕴含着科学的因子,科学从大的方面来说就是宇宙的艺术。②艺术能反映科学的现象和规律,科学也就成为艺术的内容和表现对象。4.李政道博士对“本土科学家什么时候能够获得诺贝尔奖”的回答意在说明什么?

[名师指津]从科学家的国籍和科学的目的方面思考。

我的理解:说明科学家的国籍不重要,获诺贝尔奖不是目的,实质是说科学无国界,科学本身是目的。

5.访谈提问的方式有很多,在本文中运用了哪些提问方式?结合课文内容简要分析。

[名师指津]激趣、推问、旁问。我的理解:本文提问方式主要有:(1)激发兴趣的提问:开头“您在获诺贝尔奖后的演说中,给瑞典的大学生们讲了一个孙悟空的故事,您还记得当时的情景吗?”(2)推问:运用逻辑推理,提出问题。毛泽东主席向李政道博士提问“对称为什么重要?”时,采用的就属于推问的方式:“对称为什么重要?对称就是平衡。平衡就是静止。静止不重要,动才是重要的。”(3)旁问:访问者不顺着原来的话题说下去,而是有意岔开,先说点别的事情,以此来制造轻松的气氛,调节被访者的情绪。本文在采访李政道博士关于创新意识在科研中的意义后转到1974年5月新华社发的新闻稿上,让李政道博士回忆一下当时的交谈情况,调动其情绪。6.从这篇访谈中,你能够总结出作为一个真正的科学家应该具备哪些素质吗?请简要分析说明。

[名师指津]可从政治素养和个人及业务素养等方面思考。

我的理解:①热爱祖国,献身科学。“以他独特的影响力为中国科技发展乃至现代化建设作出了重大的贡献”;他说“工作对我来说跟呼吸一样”。

②虚怀若谷,从不满足。如他在获奖演讲中讲到的孙悟空的故事,正是其虚怀若谷这一精神品质的表现。

③淡泊名利,努力工作。他在获奖后不接受采访,专心研究。

④博学创新,善于分析。他认为人文与自然有着很密切的关系;认为“创新不光要大胆,还要具备分析能力”。一、写法归纳

1.比喻论证

本文中,李政道通过孙悟空的故事告诉我们,我们所了解的科学知识还很少,就像孙悟空对于“七十二般变化”这种本领的认知与拥有一样,真正的科学真理恰似无边的佛法,还有很多是我们尚未了解的。将抽象的道理具体化,深入浅出,平易生动。2.访谈式结构组材

本文是典型的访谈式结构。文章一开始有一个概述,后面的内容主要是以访谈笔录的形式写成。首先,问诺贝尔奖时讲孙悟空故事的情景,使专家容易回答,比较随便有趣。接着主要采用直问的方式,不拐弯抹角,把想了解的问题直截了当地提出来,具有逻辑性,适应科学家的谈话思路。然后按逻辑顺序,把9个方面的内容依次展开,做到了思路清晰,内容清楚,让读者也如身临现场,易于接受。二、技法指导

比喻论证

比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。喻证法的一般思路是:提出观点(或分论点)→建立比喻→在比喻中分析、阐发→得出普遍性结论印证观点。使用比喻论证要注意这样几个问题:

1.用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。2.比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点。可以把教师比喻成蜡烛、春蚕,说明他们无私地献出自己的一切,却不能将他们比喻成能使别人干净起来,可他们自己却越来越脏的抹布、扫帚,这样运用比喻法,叫“引喻义”,应当注意。

3.因为比喻的双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠几个比喻,应把它和例证法、分析法等结合起来使用。三、随堂练笔

俗话说,“礼尚往来”,“来而不往非礼也”。在中国这个充满人情味的国度里,每逢过节,以公款送礼来维系关系或者谋取利益,已成为国家政府机关、事业单位的公开“秘密”。盛久不衰的公款送礼之风,就这样为民众广为诟病。尤其是现在年关临近,中央出台的各项禁令,是否能真正铲除公款送礼这个社会“毒瘤”?

请你运用比喻论证的方法,写一则新闻短评。

四、他山之石

公款送礼之风盛行,归根结底是地方政府“官本位”思想的作怪,亦反映出当今社会对官员权力制约机制的不健全。试想,如果下级部门都能勤勤恳恳、兢兢业业致力于当地百姓的民生发展,做忠实的老黄牛,上级领导能够受制于监督机制的约束,不再任意行使支配权力,从而公平、客观地考核下属政绩,做知人善任的伯乐,那么这种公款送礼之风,又如何能大张旗鼓地盛行于官场呢?

又一个春节将至,面对中央新出台的各项禁令,地方政府如若铲除不了民众广为诟病的公款送礼“毒瘤”,就很难称得上是不折不扣地执行。其实,“打铁还要自身硬”,下级部门只要明白“成绩不是靠送出来,而是靠干出来”的浅显道理,上级部门权力被“关进笼子里”,公款送礼“毒瘤”或就可消矣!这篇访谈录介绍了李博士对中国科技发展和现代化建设做出的重大贡献及其在物理学领域的突出成就,展现了李博士虚怀若谷的人格魅力和献身科学的崇高精神,李博士的谈话,使人们认识到作为科学家应具有的素质和能力。

[适用话题]

这则材料适用于“天才”“奋斗”“责任”“正确对待成功”等相关话题的作文中。李政道:做科学是我的呼吸

1957年两位中国人第一次站在了诺贝尔领奖台上,他们就是物理学家李政道和杨振宁。当时李政道年仅31岁,他和杨振宁成为全世界华人心目中的骄傲。近半个世纪过去了,李政道教授仍在世界物理学前沿忘我探索,他说“做科学就是我的呼吸”。2001年10月7日李政道教授在人民大会堂举行一场大型报告会,题为“物理的挑战”,包括一百多位部级干部和20多位院士,有上万人聆听了李政道教授的精彩演讲,会后,74岁的李政道教授接受了东方之子记者的独家专访。李政道:尊敬的领导们,尊敬的来宾

们,尊敬的同学们,我一生从事物理

的研究,我觉得生命的活力就是来自

物理的挑战。

记者:这一次演讲真的很精彩,而且我发现您讲的时候特别有激情,您不断在走动,在这个时候您是不是自己也特别兴奋?

李政道:这就等于我的一生了。

记者:我听说为了这个演讲,您准备了很长时间,5号的那天我看您专门到大会堂去试了一下。李政道:6号也去了,两天都去了。

记者:而且您还叫一个同志到最后一排去听您讲?

李政道:对,这必须要试一试。因为你在上面根本不知道到底怎么样?

记者:您是不是做什么事都这么认真?

李政道:我想每件事情做嘛总是要做一遍,再一遍,再一遍,总是这样的。

记者:我知道您现在手头的工作有很多,而且您完全可以让您的助手或者让别人来帮助您做,为什么自己要亲自去做?

李政道:我想每一个事情你不亲自做一遍的话,你就没有充分地的把握从事这个科学研究。 记者:是不是也是这样一个道理?

李政道:科学研究必须这样,就是做一遍,再一遍,再一遍。我想做科学跟人的呼吸一样。你说你呼吸你累不累?为什么每一个人都要自己呼吸,你自己不呼吸怎么生活呢?做科学工作也一样。

记者:您把它看作是您的呼吸?

李政道:对。

记者:实际上就呼吸来讲是没有负担的,不是很累。

李政道:对,我实际上是没有什么娱乐的,根本没有。做科学工作就是我的呼吸,也是我的一生的享受。

记者:您在演讲的时候谈到了您的三位老师。李政道:是的,一位是束星北先生,一位是吴大猷先生,还有一位是费米。

记者:作为一个学生,在一生当中会遇到很多的选择,也会有很多的转折。遇到这三位先生是不是您在一生中的三个重大的转折?

李政道:三个人每一位都对我有重大的影响。我遇见费米教授的时候是1946年,那个时候我还不到20岁。他那个时候早就是全世界最主要的一个物理学家。我那时刚到美国,英文也不会讲的,可是他还是每星期跟我花整个半天聊天。不光是聊天,他最主要把他自己做事的精神传递给我。

记者:什么精神?李政道:要独立思考,设法克服困难然后解决问题的兴趣,每个问题都可以解决的。

记者:是不是同时还有一个不能轻信的这样一种精神?

李政道:就是全部没有,每个都要自己经历一遍这个精神。我很幸运就在19岁、20岁、21岁,在那个时候对我影响、接受的那个时候,就等于看一个人怎么生活的,怎么解决问题的。所以一生我就用这个办法,我自己带学生也一样,都是一对一的。也是每星期花半天,他把他自己的生活方法传给我。我的生活方法,这一点是必须要有的。这样才可以不断地追求新的问题的解答,也不会盲从,每个都要自己经历一下。 记者:您今天在演讲当中讲到了internet也好,包括现在的互联网也好,掌握了信息并不一定就理解了信息。

李政道:对,这是非常重要的。信息不是理解,理解是人的脑子去理解。不通过自己的脑子,实际上是不属于你的,知识不是你自己的,要自己捋过一下,再变成自己的,是一个很重要的环节。所以要独立思考,把这些知识都变成你自己的一部分,要变成自己的一部分,它需要一个情况,你得看,你有很多,这有食品什么,可它并不变成你的肌肉。

记者:您是从事基础理论物理,就是基础理论研究的?李政道:对。

记者:基础理论研究可以说需要耐得住寂寞,很可能很长时间看不到一个结果。

李政道:你的对象是整个大自然界,它总有结果的,因为是有一个规律在里边的,所以是可以找得到的,所以我自己运气很好。当然有时候找不到很苦闷,不过这个找不到,可能找到另外一个,今天找不到,明天可能找到另外一个。因为自然界它有很多我们不能了解的。

记者:您有没有苦闷的时候,就是看不到希望,看不到结果。

李政道:苦闷当然是有的,不过我想,你说你这个人是不是有时候身体不好?那你有时候有些疼,每个人总有病痛,你说一有病疼就不生活?记者:你在演讲当中提到在20世纪的时候,科学的文明是微观的文明,同时你也对21世纪文明作了一个预见。就是21世纪将是微观和宏观相结合。那么从总的宏观、从科学技术的角度讲,您认为我们在21世纪面临的最大挑战是什么?

李政道:最大挑战就是怎么把宏观能够有控制,用微观联起来,就是挑战的问题在于怎么解,很难解。

记者:迎接挑战其实也是一种竞赛,你觉得中国在这个竞赛当中会跑在前面吗?

李政道:我想中国我们是有全世界1/4的人口,我们的文化悠久,我们是必须要保住一席之地。上个月底,中科院研究生院为3 000多名研究生实行的“李政道系列讲座”开课,因为工作忙,李政道教授送来了录像讲话,他在录像中说全世界中国人同根同源,中华民族是世界上最大的一棵树,也是世界上最“大”的一个人。李政道教授一直相信:21世纪世界物理学的领袖人物必将出现在中国他对中国的青年充满信心,因为他自己的科学经历就是最好的证明。[赏评] 本文是一篇访谈。这次访谈的主题在题目上已经提到,也是采访者涉及的第一个问题。但不仅这些,还有老师对李政道的影响,以及他对中国的科学事业所做的贡献。通过李政道的回答,我们看到了他身上的优秀品质,对当今的年轻人有很好的指导意义。

另外,本文在写法上与课文的写法有所不同,最突出的是在采访前有一段话,表明下面所要访谈的内容,这样让读者就很容易地抓住了中心。绵谷回寄蔡氏昆仲

罗 隐

一年两度锦江游,

前值东风后值秋。

芳草有情皆碍马,

好云无处不遮楼。

山牵别恨和肠断,

水带离声入梦流。

今日因君试回首,

淡烟乔木隔绵州。[赏评]诗题中的“蔡氏昆仲”,是罗隐游锦江时认识的两兄弟。在罗隐离开锦江,经过绵州回到绵谷以后,蔡氏兄弟还在成都。这首诗追忆昔游,抒发对友人的怀念之情。首联以赋体叙事,字里行间流露喜悦之情。两个“值”字,蕴含际此春秋佳日之意。这两句所携带的感情,直灌全篇。颔联具体写锦江游踪,极写所见之美,写景之笔濡染着浓烈的感彩。“芳草有情皆碍马,好云无处不遮楼”,深得锦江美景的神韵,是全诗中最富有诗意的句子。颈联写告别锦江山水的离愁别恨,极言别去之难。末联又因寄书蔡氏兄弟之便再抒发对锦江的留恋之情。整首诗感情真挚,形象新颖,结构严整工巧,堪称是一件精雕细琢、玲珑剔透的艺术精品。[思考] 首联运用了什么表达方式?两个“值”字连用有何作用?

[提示] 画线部分为思考答案。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒