2017-2018学年粤教版必修五 2.6喜看稻菽千重浪 课件

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年粤教版必修五 2.6喜看稻菽千重浪 课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。第6课 喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平第二单元 新 闻 第一单元 走近经济20世纪70年代,我国农业科技界的一项重大发明——杂交水稻,掀开了水稻生产史上崭新的一页,并使我国成为世界上第一个成功培育杂交水稻并大面积应用于生产的国家。该项成果于1981年获得了我国迄今为止唯一的国家特等发明奖。杂交水稻的广泛应用大幅度地提高了水稻产量,为解决我国十几亿人口大国的粮食自给难题做出了不可磨灭的贡献。第二单元 新 闻袁隆平,生于北京,汉族,江西人,无党派人士,现居湖南长沙。中国杂交水稻育种专家。中国工程院院士。美国科学院外籍院士,曾获得马哈蒂尔科学奖。2001年和2014年两次获得国家最高科技奖。现任联合国粮农组织首席顾问。

第一单元 走近经济第二单元 新 闻◆ 作者卡片 ◆◆ 背景呈现 ◆

联合国粮农组织日前公布的一份报告称,世界上36个国家和地区由于内战或气候恶劣等原因,面临严重粮食短缺。在发展中国家,有1/5的人无法获得足够的粮食,全世界每年有600万学龄前儿童因饥饿而夭折。在解决粮食紧缺问题的过程中科技进步无疑发挥着重要的作用。而我国率先培育成功的增产20%的超级水稻必将造福世界。“杂交水稻之父”袁隆平也因此得到了世界的认可和尊敬。◆ 知识链接 ◆

特 写

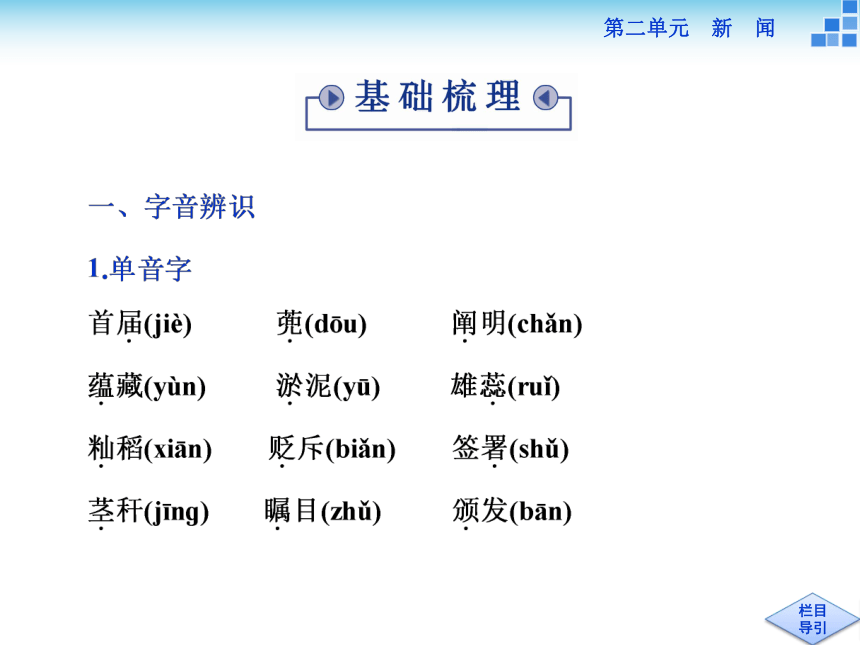

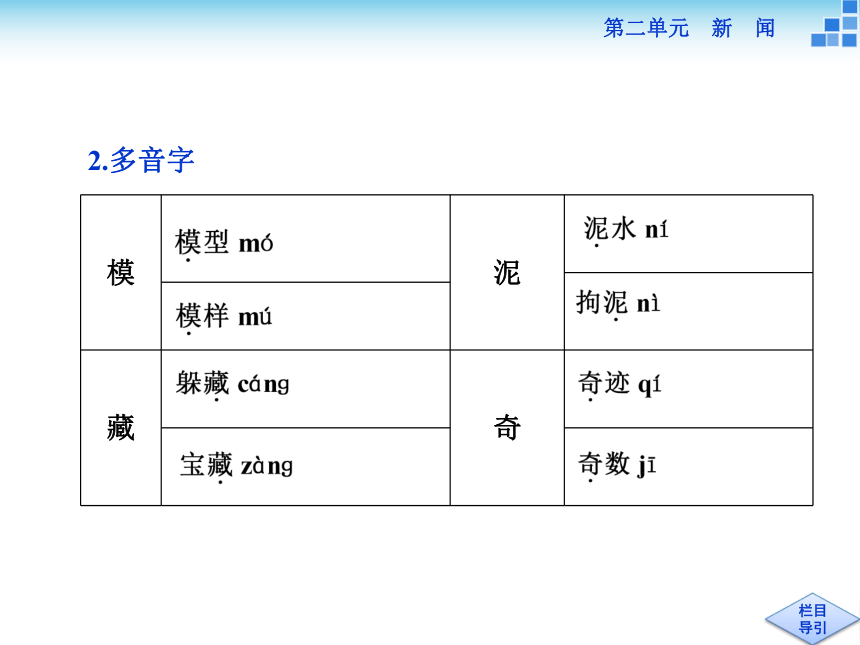

特写,是报告文学的一种。其特点是抓住显示生活中人物的事件的某一富有特征性的部分,作集中的、精细的、突出的描绘和刻画,使文章具有高度的真实性和强烈的艺术感染力。2.多音字三、词语辨析

1.协作·合作

协作:互相配合,共同完成任务,侧重于协助。

合作:互相配合做某事或共同完成某项任务,侧重于相互配合。

例:多一些安宁,少一些动荡,无疑是国际社会绝大多数人对2013年的共同期盼。多国专家认为应通过大国对话与___________消除2013年不稳定因素。俄罗斯与中国处于国力上升期,两国在国际舞台上密切__________,都支持联合国在解决国际事务中的重要地位,对于维护全球安全稳定起到积极作用。合作协作2.退化·蜕化

退化:泛指事物由优变劣,由好变坏。

蜕化:像虫类脱皮那样发生质变的意思,多用来比喻腐化堕落。

例:原来我们曾经引以为豪的文明传统都在国外发扬光大,而在其发源地却逐渐地__________成了可有可无、被人漠视的东西。我们国人再经过千百年的__________之后,谁能料到会冷漠到何种程度?退化蜕化参考答案:1.力排众议:竭力驳斥排除各种不同的议论,坚持自认为正确的意见。褒义词,此处应该用“自作主张”。2.义无反顾:从道义上只有勇往直前,绝对不能退缩回头。此处没有“道义”上的意思,属于误用。3.刻骨铭心:比喻牢记在心上,永远不忘(多用于对别人的感激)。此处使用正确。4.挺身而出:挺直身体站出来。形容面对艰难或危险的事情,勇敢地站出来。褒义词,此处属于误用。1.作为一篇通讯,本文的标题有什么特点?

[名师指津]从标题的形式和标题的内容两方面作答。

我的理解:①正标题:引用了毛泽东《七律·到韶山》中的诗句,突出主人公的卓越贡献,表现了作者的真挚赞叹。

②副标题:点明报道中心人物。2. “中国的稻田里为什么能够走出袁隆平这样一位世界级的农业科学家?”请简述。作者这样设问的作用是什么?

[名师指津]第一问:从客观和主观两方面总结原因。第二问:从内容、结构、表达效果方面思考。

我的理解:(1)中国的稻田里能够走出袁隆平这样一位世界级的农业科学家是因为:①客观原因:中国出现袁隆平这样的科学家,是由中国的国情决定的。中国是一个农业大国,自古以来就有“民以食为天”的说法,是历史赋予这位知识分子、伟大的农业科学家的责任;②主观原因:20世纪五六十年代的灾荒给袁隆平留下的刻骨铭心的印象,使他产生了不畏艰难攀登科学高峰的勇气和胆量。

(2)作用:①内容上,肯定了袁隆平对中国乃至世界做出的巨大贡献;②结构上,承上启下,具有过渡作用;③表达效果上,这句话有设置悬念,吸引读者的作用。3.文中哪些事体现了袁隆平“创新是他的灵魂和本质”?

[名师指津]从袁隆平的理论认识和亲身实践角度来概括。

我的理解:①美国科学家早就提出了“自花授粉作物自交不衰退,因而杂交无优势”的论断。面对“提出杂交水稻课题是对遗传学的无知”的嘲笑,袁隆平尊重权威,但不迷信权威,勇敢地向“无优势”论挑战。②经过几年的潜心钻研,他写成了《水稻雄性不孕性》一文,证明自己的杂交水稻的理论假设是科学的,是切实可行的。4.作者为什么说“袁隆平是世界上最有影响的中国科学家之一,他正在引导一场新的‘绿色革命’”?

[名师指津]前文有相应的语段分别记述其“最有影响”和“引导”“绿色革命”,找出对应点总结即可。

我的理解:①前一分句是对袁隆平的高度评价,将这位伟大的科学家和世界上产生过很大影响的其他科学家相提并论,这也是对这位杰出的科学家的赞美。②他所做出的贡献与其他最优秀的科学家的发现一样,堪称一场“革命”,这场革命正由他引导着,向贫穷与饥饿开战,并一定会取得辉煌的胜利。5.课文写了哪几件事?这些事分别体现了袁隆平哪些方面的品质?

[名师指津]按时间顺序找出事例,以事例中叙议结合的句子中的某些关键词语作为归纳“品质”的提示和依据。我的理解:6.本文在篇章结构上体现出了哪些特点?请简要分析。

[名师指津]从叙事线索和小标题的内容及作用方面思考。

我的理解:本文在篇章结构上体现出了叙事条理,结构严谨的特点。

①线索清晰。文章以第一段(导语部分)中“这位杂交水稻专家的研究成果,不仅使中国率先在世界上实现‘超级稻’目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题也具有重大意义”这句话为线索,来组织写作素材,使文章线索清晰,叙事条理。②结构严谨。文章第一段统领全文,后面四个小标题按人物的品质和事迹分类组织材料,分别写了他的工作态度、方法,学术精神、品格,道德操守、准则,个人理想、志向。这样导语部分和这四个方面构成明显的总分关系,使全文结构非常严谨。

一、写法归纳

1.细节描写

本文多处运用细节描写,使人物形象活生生地“立”在了我们面前。如袁隆平深入田间地头的三个片段的描写。又如袁隆平谈梦的细节描写,生动地展现了袁隆平的高尚品德以及他为中国人民乃至世界人民的幸福而努力奋斗的精神。2.选材典型,结构清晰

本文在宏观上做了仔细的考虑,围绕主题,选取可以突出人物个性的事例,把袁隆平对科学的追求分成了几个方面,选材典型,多角度刻画人物。作者在分开几个方面来写袁隆平之后,在写每一个方面时又都选取了比较典型的材料。虽然材料众多,但安排得井井有条。二、技法指导

细节描写

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘。它具体渗透在对人物、景物或场面的描写之中。好的细节描写,能起到画龙点睛的作用,可以增强作品的真实性,深化文章的主题,让文章生动、形象、富有表现力,给读者留下深刻的印象。运用细节描写应注意以下几点:

1.要抓住特征。细节描写要善于抓住事物、人物的特征,开展区别性思维,“求小同而存大异”,小题大做,小处见大,写出令人眼前为之一亮、精神为之一振的“闪光点”来。如《背影》文章抓住父亲肥胖艰难翻越月台买橘子的背影,同时,作者在文中多次重复这一细节,既在结构上前后照应,也使情感更加强烈。

2.要用语精工。抓住细节还要善于用语言勾勒描摹。福斯特《小说面面观》曾例举“五分钱硬币在地上滚着”不如“五分钱硬币在地上叮叮当当地滚着”来得好。3.要能深刻地揭示主题。不能为了写细节而写细节,要看所写的细节对中心主题有没有用,有多大的用处,然后才确定是否采用细节描写。

总之,细节描写应该做到真实、新颖、典型、符合表达需要。要做到熟练运用细节描写,需要经常阅读优秀作品、留心观察生活、用心总结写作经验、勤奋练笔等。三、随堂练笔

重庆巴士有限公司江北分公司825路公交车上,一名老太呵斥身旁风尘仆仆的农民工,指责其影响市容,不该坐公交车。当时车上的其他乘客无不对这名老太的话感到愤怒。

请你展开想象,运用细节描写的手法,描写这一个生活片段.四、他山之石

公交车到站了,一位农民工上了825路公交车。这名农民工年龄在40岁左右,衣上沾有尘土和涂料。在他面前就有个空位,但他并没有立即坐下,而是等车辆行驶后,见没有人去坐,他才小心翼翼地在座位上坐了下来,并且只坐了一半身子。

然而,农民工如此小心的行动,却没能躲过身边一名穿着时髦、年龄在60岁左右的老太的指责。老太看到农民工后皱起了眉头,只见她先将身体向车窗外倾斜,做呕吐状,然后突然对农民工说道:“你身上这么脏,就不应该坐公交车。”开始,农民工听闻后并未作答。可该老太却继续说:“你应该自己走路回家!”这话引起了农民工的不满,他小声回应说:“你没权利要求我这么做。”但该老太见状,立即提高音量称:“你这样影响市容!”两人此后便吵了起来。

这时,一位10岁左右、背着书包的小学生向这名老太大声吼道:“如果没有农民工,就不会有我们城市里的一切,你这么瞧不起他们,他们以后不来建设城市了怎么办?”一个青年人也加入到论战的队伍中来了。对老太太数落道:“这位农民工大哥只坐一半身子,就是想与您保持一段距离,怕把您的衣服弄脏,这是替您着想呀。他是城市的建设者,他们理应得到尊重,伤了他们也就伤了城市的心!”

这时坐在车后面的一个中年人,站起了身,走向这位农民工,说:“兄弟,来我这儿坐!”

车里爆发了一阵整齐划一的掌声……

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威宣战、大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿。高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现“超级稻”的目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题也具有重大意义。文章也表达了对袁隆平的崇敬之情。他志向高远,开拓奉献,品格高尚,富有创新精神和坚韧不拔的意志,值得我们学习。

[适用话题]

这则材料适用于“创新”“坚韧”“奉献”“淡泊”“勤奋”“名利”等相关话题的作文中。农民“稻痴”王志生

秋收时节,记者来到庄河市大郑镇姜窑村官地屯,见到了70岁的老农王志生,目睹了他20多年痴心研究出来的杂交黏米水稻成果。在年复一年的播种与收获之间,农民王志生的水稻丰产梦想逐渐变成了现实,他说自己很满足。1988年春天,在庄河一家建筑公司干了20多年施工员的王志生辞职回到老家官地屯种地。不足百户的官地屯西面紧靠一座小型水库,尽管小,但大旱之年也从不干涸。多年来,屯里50多亩稻田依靠小水库灌溉。王志生家的稻田地就在水库边上,平时爱琢磨、爱鼓捣家什的他把心思放在了研究黏米水稻丰产上。从此,稻田地里总能出现王志生的身影。他把长势较好的带毛刺和不带毛刺的黏米水稻进行筛选培育,再利用自家的两亩稻田地大面积播种。1992年秋天,经过4年精心的培育,王志生终于获得了丰收,亩产达到了600公斤,而当时屯里相邻地块的黏米水稻亩产最高才300多公斤。

尝到丰收甜头的王志生并没有停止杂交黏米水稻的试验。黏米水稻产量逐年升高,王志生的知名度也在十里八村传开了。稻农们纷纷登门拜访,想购买种子,但王志生拒绝了,他知道国家法律不允许农民销售个人培育的种子。王志生不卖自己培育的稻种,宁可磨成米,也不高价卖种子,亲戚们说他是“死脑筋”。

在王志生家的稻垛上,记者随手拔出几株稻穗,每株都在180粒以上。王志生老伴儿抢过话茬:“这不算多,俺家房梁上挂着好多400多粒的稻种呢。”继而转身进屋取来几捆今年收割水稻时精选的稻种。其中一株434粒,粒粒饱满。王志生说今年丰收,试验稻田中有一亩预计能达800公斤。

官地屯的稻农说:王志生多年来一直在琢磨杂交黏米水稻的繁育,他研究出来的黏米水稻分蘖比别人家的少,抗倒伏、产量高、米质好,去年每公斤比别人家的多卖5毛钱。可他就是不卖水稻种,每到水稻成熟期,他就蹲在稻田旁守着水稻,防止别人偷种子。记者离开官地屯时,王志生和老伴儿一直送到屯口。老人紧握记者的手,说他有两个心愿:第一个是20多年辛勤培育每亩稳产600公斤的杂交黏米水稻能得到政府种子部门的支持,扩大地域和面积试种,把高产黏米水稻种献给国家;第二个是盼望在有生之年能见到“杂交水稻之父”袁隆平老师,和袁隆平老师拍张合影。

[赏评] 世界上有一种人,在我们身边过着平淡的生活。他从我们身边擦肩而过,我们不会多看他一眼,很快就会消失在茫茫的人海。但是突然有一天,他们站在了那个属于他的舞台上,就在一瞬间爆发出闪耀的巨星般光芒。也许外表是如此的平凡,也许曾经的生活是那样的渺小,但是,不管什么人哪怕只有一瞬间的光华,就足以点亮世界!小人物,却有着大梦想,感动着我们,让我们肃然起敬!

病 牛

李 纲

耕犁千亩实千箱,

力尽筋疲谁复伤?

但得众生皆得饱,

不辞羸病卧残阳。[赏评] 这是李纲罢相后在鄂州流放地写下的一首小诗。诗的前两句“耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤”,写病牛耕耘千亩,换来了劳动成果装满千座粮仓的结果。作者从揭示病牛“耕犁千亩”与“实千箱”之间的因果关系上落笔,将病牛“力尽筋疲”与“谁复伤”加以对照,集中描写了病牛劳苦功高、筋疲力尽及其不为人所同情的境遇。诗的后两句笔锋陡地一转,转为述其志:“但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。”病牛劳苦功高,筋疲力尽,却无人怜惜,但它没有怨天尤人,更未消极沉沦。诗人赞颂牛不辞羸病、任劳任怨、志在众生、唯有奉献、别无他求的性格,其实是借牛写自己的胸怀。诗人疲惫不堪,却耿耿不忘抗金报国,想着社稷,念着众生,因此其笔下力尽筋疲、无人怜惜而不辞羸病、志在众生的老牛即诗人形象的化身。

[思考] 这首诗通过写病牛的什么性格展现作者何种感情?

[提示] 画线部分为思考答案。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平第二单元 新 闻 第一单元 走近经济20世纪70年代,我国农业科技界的一项重大发明——杂交水稻,掀开了水稻生产史上崭新的一页,并使我国成为世界上第一个成功培育杂交水稻并大面积应用于生产的国家。该项成果于1981年获得了我国迄今为止唯一的国家特等发明奖。杂交水稻的广泛应用大幅度地提高了水稻产量,为解决我国十几亿人口大国的粮食自给难题做出了不可磨灭的贡献。第二单元 新 闻袁隆平,生于北京,汉族,江西人,无党派人士,现居湖南长沙。中国杂交水稻育种专家。中国工程院院士。美国科学院外籍院士,曾获得马哈蒂尔科学奖。2001年和2014年两次获得国家最高科技奖。现任联合国粮农组织首席顾问。

第一单元 走近经济第二单元 新 闻◆ 作者卡片 ◆◆ 背景呈现 ◆

联合国粮农组织日前公布的一份报告称,世界上36个国家和地区由于内战或气候恶劣等原因,面临严重粮食短缺。在发展中国家,有1/5的人无法获得足够的粮食,全世界每年有600万学龄前儿童因饥饿而夭折。在解决粮食紧缺问题的过程中科技进步无疑发挥着重要的作用。而我国率先培育成功的增产20%的超级水稻必将造福世界。“杂交水稻之父”袁隆平也因此得到了世界的认可和尊敬。◆ 知识链接 ◆

特 写

特写,是报告文学的一种。其特点是抓住显示生活中人物的事件的某一富有特征性的部分,作集中的、精细的、突出的描绘和刻画,使文章具有高度的真实性和强烈的艺术感染力。2.多音字三、词语辨析

1.协作·合作

协作:互相配合,共同完成任务,侧重于协助。

合作:互相配合做某事或共同完成某项任务,侧重于相互配合。

例:多一些安宁,少一些动荡,无疑是国际社会绝大多数人对2013年的共同期盼。多国专家认为应通过大国对话与___________消除2013年不稳定因素。俄罗斯与中国处于国力上升期,两国在国际舞台上密切__________,都支持联合国在解决国际事务中的重要地位,对于维护全球安全稳定起到积极作用。合作协作2.退化·蜕化

退化:泛指事物由优变劣,由好变坏。

蜕化:像虫类脱皮那样发生质变的意思,多用来比喻腐化堕落。

例:原来我们曾经引以为豪的文明传统都在国外发扬光大,而在其发源地却逐渐地__________成了可有可无、被人漠视的东西。我们国人再经过千百年的__________之后,谁能料到会冷漠到何种程度?退化蜕化参考答案:1.力排众议:竭力驳斥排除各种不同的议论,坚持自认为正确的意见。褒义词,此处应该用“自作主张”。2.义无反顾:从道义上只有勇往直前,绝对不能退缩回头。此处没有“道义”上的意思,属于误用。3.刻骨铭心:比喻牢记在心上,永远不忘(多用于对别人的感激)。此处使用正确。4.挺身而出:挺直身体站出来。形容面对艰难或危险的事情,勇敢地站出来。褒义词,此处属于误用。1.作为一篇通讯,本文的标题有什么特点?

[名师指津]从标题的形式和标题的内容两方面作答。

我的理解:①正标题:引用了毛泽东《七律·到韶山》中的诗句,突出主人公的卓越贡献,表现了作者的真挚赞叹。

②副标题:点明报道中心人物。2. “中国的稻田里为什么能够走出袁隆平这样一位世界级的农业科学家?”请简述。作者这样设问的作用是什么?

[名师指津]第一问:从客观和主观两方面总结原因。第二问:从内容、结构、表达效果方面思考。

我的理解:(1)中国的稻田里能够走出袁隆平这样一位世界级的农业科学家是因为:①客观原因:中国出现袁隆平这样的科学家,是由中国的国情决定的。中国是一个农业大国,自古以来就有“民以食为天”的说法,是历史赋予这位知识分子、伟大的农业科学家的责任;②主观原因:20世纪五六十年代的灾荒给袁隆平留下的刻骨铭心的印象,使他产生了不畏艰难攀登科学高峰的勇气和胆量。

(2)作用:①内容上,肯定了袁隆平对中国乃至世界做出的巨大贡献;②结构上,承上启下,具有过渡作用;③表达效果上,这句话有设置悬念,吸引读者的作用。3.文中哪些事体现了袁隆平“创新是他的灵魂和本质”?

[名师指津]从袁隆平的理论认识和亲身实践角度来概括。

我的理解:①美国科学家早就提出了“自花授粉作物自交不衰退,因而杂交无优势”的论断。面对“提出杂交水稻课题是对遗传学的无知”的嘲笑,袁隆平尊重权威,但不迷信权威,勇敢地向“无优势”论挑战。②经过几年的潜心钻研,他写成了《水稻雄性不孕性》一文,证明自己的杂交水稻的理论假设是科学的,是切实可行的。4.作者为什么说“袁隆平是世界上最有影响的中国科学家之一,他正在引导一场新的‘绿色革命’”?

[名师指津]前文有相应的语段分别记述其“最有影响”和“引导”“绿色革命”,找出对应点总结即可。

我的理解:①前一分句是对袁隆平的高度评价,将这位伟大的科学家和世界上产生过很大影响的其他科学家相提并论,这也是对这位杰出的科学家的赞美。②他所做出的贡献与其他最优秀的科学家的发现一样,堪称一场“革命”,这场革命正由他引导着,向贫穷与饥饿开战,并一定会取得辉煌的胜利。5.课文写了哪几件事?这些事分别体现了袁隆平哪些方面的品质?

[名师指津]按时间顺序找出事例,以事例中叙议结合的句子中的某些关键词语作为归纳“品质”的提示和依据。我的理解:6.本文在篇章结构上体现出了哪些特点?请简要分析。

[名师指津]从叙事线索和小标题的内容及作用方面思考。

我的理解:本文在篇章结构上体现出了叙事条理,结构严谨的特点。

①线索清晰。文章以第一段(导语部分)中“这位杂交水稻专家的研究成果,不仅使中国率先在世界上实现‘超级稻’目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题也具有重大意义”这句话为线索,来组织写作素材,使文章线索清晰,叙事条理。②结构严谨。文章第一段统领全文,后面四个小标题按人物的品质和事迹分类组织材料,分别写了他的工作态度、方法,学术精神、品格,道德操守、准则,个人理想、志向。这样导语部分和这四个方面构成明显的总分关系,使全文结构非常严谨。

一、写法归纳

1.细节描写

本文多处运用细节描写,使人物形象活生生地“立”在了我们面前。如袁隆平深入田间地头的三个片段的描写。又如袁隆平谈梦的细节描写,生动地展现了袁隆平的高尚品德以及他为中国人民乃至世界人民的幸福而努力奋斗的精神。2.选材典型,结构清晰

本文在宏观上做了仔细的考虑,围绕主题,选取可以突出人物个性的事例,把袁隆平对科学的追求分成了几个方面,选材典型,多角度刻画人物。作者在分开几个方面来写袁隆平之后,在写每一个方面时又都选取了比较典型的材料。虽然材料众多,但安排得井井有条。二、技法指导

细节描写

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘。它具体渗透在对人物、景物或场面的描写之中。好的细节描写,能起到画龙点睛的作用,可以增强作品的真实性,深化文章的主题,让文章生动、形象、富有表现力,给读者留下深刻的印象。运用细节描写应注意以下几点:

1.要抓住特征。细节描写要善于抓住事物、人物的特征,开展区别性思维,“求小同而存大异”,小题大做,小处见大,写出令人眼前为之一亮、精神为之一振的“闪光点”来。如《背影》文章抓住父亲肥胖艰难翻越月台买橘子的背影,同时,作者在文中多次重复这一细节,既在结构上前后照应,也使情感更加强烈。

2.要用语精工。抓住细节还要善于用语言勾勒描摹。福斯特《小说面面观》曾例举“五分钱硬币在地上滚着”不如“五分钱硬币在地上叮叮当当地滚着”来得好。3.要能深刻地揭示主题。不能为了写细节而写细节,要看所写的细节对中心主题有没有用,有多大的用处,然后才确定是否采用细节描写。

总之,细节描写应该做到真实、新颖、典型、符合表达需要。要做到熟练运用细节描写,需要经常阅读优秀作品、留心观察生活、用心总结写作经验、勤奋练笔等。三、随堂练笔

重庆巴士有限公司江北分公司825路公交车上,一名老太呵斥身旁风尘仆仆的农民工,指责其影响市容,不该坐公交车。当时车上的其他乘客无不对这名老太的话感到愤怒。

请你展开想象,运用细节描写的手法,描写这一个生活片段.四、他山之石

公交车到站了,一位农民工上了825路公交车。这名农民工年龄在40岁左右,衣上沾有尘土和涂料。在他面前就有个空位,但他并没有立即坐下,而是等车辆行驶后,见没有人去坐,他才小心翼翼地在座位上坐了下来,并且只坐了一半身子。

然而,农民工如此小心的行动,却没能躲过身边一名穿着时髦、年龄在60岁左右的老太的指责。老太看到农民工后皱起了眉头,只见她先将身体向车窗外倾斜,做呕吐状,然后突然对农民工说道:“你身上这么脏,就不应该坐公交车。”开始,农民工听闻后并未作答。可该老太却继续说:“你应该自己走路回家!”这话引起了农民工的不满,他小声回应说:“你没权利要求我这么做。”但该老太见状,立即提高音量称:“你这样影响市容!”两人此后便吵了起来。

这时,一位10岁左右、背着书包的小学生向这名老太大声吼道:“如果没有农民工,就不会有我们城市里的一切,你这么瞧不起他们,他们以后不来建设城市了怎么办?”一个青年人也加入到论战的队伍中来了。对老太太数落道:“这位农民工大哥只坐一半身子,就是想与您保持一段距离,怕把您的衣服弄脏,这是替您着想呀。他是城市的建设者,他们理应得到尊重,伤了他们也就伤了城市的心!”

这时坐在车后面的一个中年人,站起了身,走向这位农民工,说:“兄弟,来我这儿坐!”

车里爆发了一阵整齐划一的掌声……

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威宣战、大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿。高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现“超级稻”的目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题也具有重大意义。文章也表达了对袁隆平的崇敬之情。他志向高远,开拓奉献,品格高尚,富有创新精神和坚韧不拔的意志,值得我们学习。

[适用话题]

这则材料适用于“创新”“坚韧”“奉献”“淡泊”“勤奋”“名利”等相关话题的作文中。农民“稻痴”王志生

秋收时节,记者来到庄河市大郑镇姜窑村官地屯,见到了70岁的老农王志生,目睹了他20多年痴心研究出来的杂交黏米水稻成果。在年复一年的播种与收获之间,农民王志生的水稻丰产梦想逐渐变成了现实,他说自己很满足。1988年春天,在庄河一家建筑公司干了20多年施工员的王志生辞职回到老家官地屯种地。不足百户的官地屯西面紧靠一座小型水库,尽管小,但大旱之年也从不干涸。多年来,屯里50多亩稻田依靠小水库灌溉。王志生家的稻田地就在水库边上,平时爱琢磨、爱鼓捣家什的他把心思放在了研究黏米水稻丰产上。从此,稻田地里总能出现王志生的身影。他把长势较好的带毛刺和不带毛刺的黏米水稻进行筛选培育,再利用自家的两亩稻田地大面积播种。1992年秋天,经过4年精心的培育,王志生终于获得了丰收,亩产达到了600公斤,而当时屯里相邻地块的黏米水稻亩产最高才300多公斤。

尝到丰收甜头的王志生并没有停止杂交黏米水稻的试验。黏米水稻产量逐年升高,王志生的知名度也在十里八村传开了。稻农们纷纷登门拜访,想购买种子,但王志生拒绝了,他知道国家法律不允许农民销售个人培育的种子。王志生不卖自己培育的稻种,宁可磨成米,也不高价卖种子,亲戚们说他是“死脑筋”。

在王志生家的稻垛上,记者随手拔出几株稻穗,每株都在180粒以上。王志生老伴儿抢过话茬:“这不算多,俺家房梁上挂着好多400多粒的稻种呢。”继而转身进屋取来几捆今年收割水稻时精选的稻种。其中一株434粒,粒粒饱满。王志生说今年丰收,试验稻田中有一亩预计能达800公斤。

官地屯的稻农说:王志生多年来一直在琢磨杂交黏米水稻的繁育,他研究出来的黏米水稻分蘖比别人家的少,抗倒伏、产量高、米质好,去年每公斤比别人家的多卖5毛钱。可他就是不卖水稻种,每到水稻成熟期,他就蹲在稻田旁守着水稻,防止别人偷种子。记者离开官地屯时,王志生和老伴儿一直送到屯口。老人紧握记者的手,说他有两个心愿:第一个是20多年辛勤培育每亩稳产600公斤的杂交黏米水稻能得到政府种子部门的支持,扩大地域和面积试种,把高产黏米水稻种献给国家;第二个是盼望在有生之年能见到“杂交水稻之父”袁隆平老师,和袁隆平老师拍张合影。

[赏评] 世界上有一种人,在我们身边过着平淡的生活。他从我们身边擦肩而过,我们不会多看他一眼,很快就会消失在茫茫的人海。但是突然有一天,他们站在了那个属于他的舞台上,就在一瞬间爆发出闪耀的巨星般光芒。也许外表是如此的平凡,也许曾经的生活是那样的渺小,但是,不管什么人哪怕只有一瞬间的光华,就足以点亮世界!小人物,却有着大梦想,感动着我们,让我们肃然起敬!

病 牛

李 纲

耕犁千亩实千箱,

力尽筋疲谁复伤?

但得众生皆得饱,

不辞羸病卧残阳。[赏评] 这是李纲罢相后在鄂州流放地写下的一首小诗。诗的前两句“耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤”,写病牛耕耘千亩,换来了劳动成果装满千座粮仓的结果。作者从揭示病牛“耕犁千亩”与“实千箱”之间的因果关系上落笔,将病牛“力尽筋疲”与“谁复伤”加以对照,集中描写了病牛劳苦功高、筋疲力尽及其不为人所同情的境遇。诗的后两句笔锋陡地一转,转为述其志:“但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。”病牛劳苦功高,筋疲力尽,却无人怜惜,但它没有怨天尤人,更未消极沉沦。诗人赞颂牛不辞羸病、任劳任怨、志在众生、唯有奉献、别无他求的性格,其实是借牛写自己的胸怀。诗人疲惫不堪,却耿耿不忘抗金报国,想着社稷,念着众生,因此其笔下力尽筋疲、无人怜惜而不辞羸病、志在众生的老牛即诗人形象的化身。

[思考] 这首诗通过写病牛的什么性格展现作者何种感情?

[提示] 画线部分为思考答案。本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒