2017-2018学年粤教版必修一 2.8 我的回顾 课件

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年粤教版必修一 2.8 我的回顾 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-11 17:07:22 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。第二单元 传 记第8课 我的回顾诗海拾贝

小 松

[唐]杜荀鹤

自小刺头深草里,

而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,

直待凌云始道高。【赏析】 这首小诗借松写人,托物讽喻,寓意深长。“自小刺头深草里”描写小松刚出土,的确小得可怜,路边野草都比它高,以至被淹没在“深草里”。“而今渐觉出蓬蒿”描写小松原先被百草踩在脚底下,可现在它已超出蓬蒿的高度。 “出”字用得精当,不仅显示了小松由小

转大、生长变化的情景,而且在结构上也起到了承前启后的作用。最后两句连说两个“凌云”,前一个指小松,后一个指大松。大松“凌云”,已成事实,称赞它高,并不说明有眼力,也毫无意义。小松尚幼小,和小草一样貌不惊人,如能识别出它就是“凌云木”,而加以爱护、培养,那才是有识见,才有意义。然而世俗之人所缺少的正是这个“识”字。联系杜荀鹤的身世看,埋没深草里的“小松”,也正是诗人的自我写照。

【思考】 联系整首诗的内容看,“出”字在诗中具有怎样的表达效果和作用?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

爱因斯坦名言

1.一个人的价值,应该看他贡献什么,而不应当看他取得什么。

2.人只有献身于社会,才能找出那短暂而有风险的生命的意义。

3.我从来不把安逸和快乐看作是生活目的本身——这种伦理基础,我叫它猪栏的理想。

4.只要你有一件合理的事去做,你的生活就会显得特别美好。5.人们所努力追求的庸俗的目标——财产、虚荣、奢侈的生活——我总觉得都是可鄙的。

6.成功=艰苦的劳动+正确的方法+少谈空话。

7.对一切来说,只有热爱才是最好的老师,它远远胜过责任感。

8.凡在小事上对真理持轻率态度的人,在大事上也是不可信任的。

9.只有为别人而活的生命才是值得的。10.在真理的认识方面,任何以权威者自居的人,必将在上帝的嬉笑中垮台!

11.探索真理比占有真理更为可贵。

12.我要做的只是以我微薄的力量为真理和正义服务,即使不为人喜欢也在所不惜。

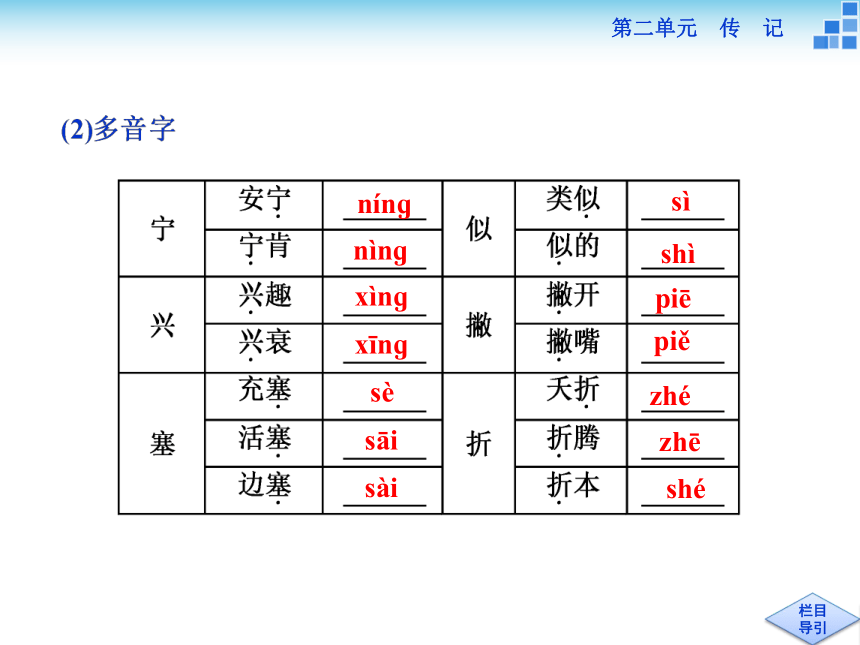

13.不要努力成为一个成功者,要努力成为一个有价值的人。nínɡnìnɡxìnɡxīnɡsèsāisàisìshìpiēpiězhézhēshé3.词语辨析

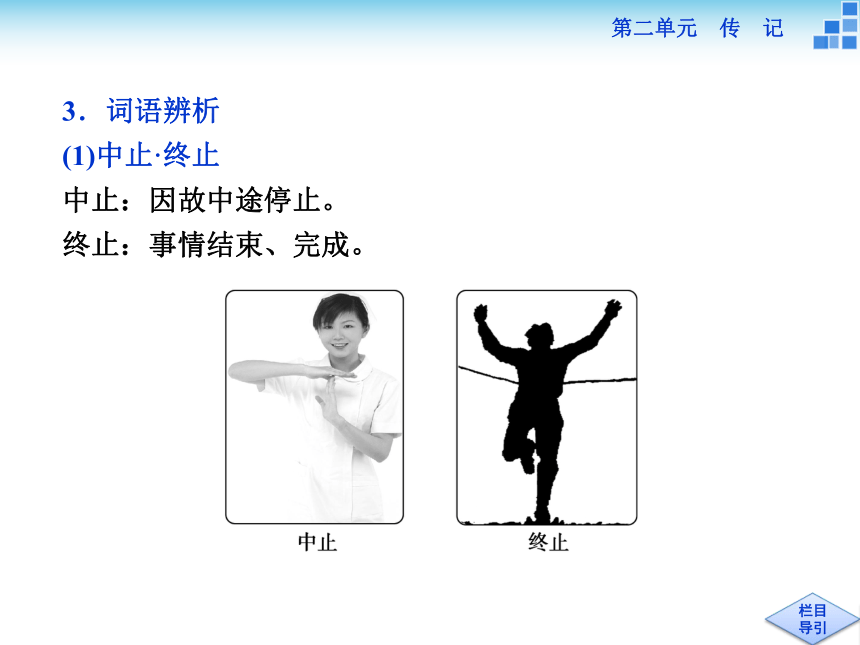

(1)中止·终止

中止:因故中途停止。

终止:事情结束、完成。填一填:

阿盟外长在16日通过的一项公报中表示,正式确认_______叙利亚的阿盟成员国资格,但这并不认为是阿盟对叙利亚问题调解的_______。

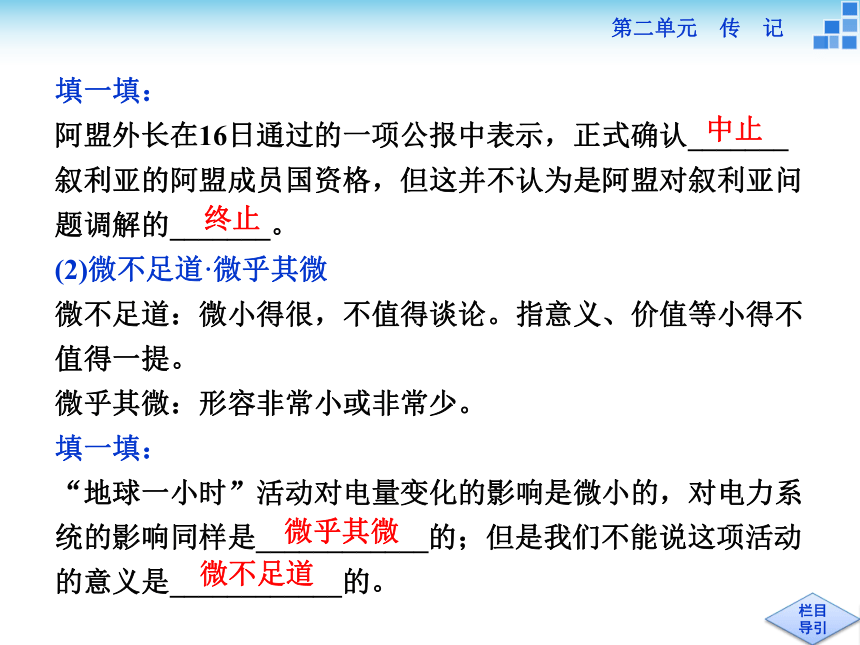

(2)微不足道·微乎其微

微不足道:微小得很,不值得谈论。指意义、价值等小得不值得一提。

微乎其微:形容非常小或非常少。

填一填:

“地球一小时”活动对电量变化的影响是微小的,对电力系统的影响同样是____________的;但是我们不能说这项活动的意义是____________的。中止终止微乎其微微不足道辨一辨:___________________________________________

____________________________________________________辨一辨:___________________________________________ 目瞪口呆:形容因吃惊或害怕而发愣的样子。使用正确。真知灼见:正确而透彻的见解。使用正确。辨一辨:___________________________________________辨一辨:___________________________________________

____________________________________________________毋庸置疑:不用怀疑。使用正确。 显而易见:形容事情或道理很明显,极容易看清楚。使用对象错误,可改为“清晰”。[作者卡片][背景呈现]

爱因斯坦在67岁的时候,应一位编辑的邀请写了一篇《自述》。课文即选自这篇《自述》。爱因斯坦把自述当成讣告来写,开篇语就是“我已经67岁了,坐在这里,为的是要写点类似自己的讣告那样的东西”。与那些叙写自己一生中科学之外的事件的自传不同,爱因斯坦几乎只谈到自己的科学思想的形成和发展过程。爱因斯坦认为科学发现的基本动力在于好奇心,在这篇自述中多次使用“惊奇”一词。惊奇是人的经验与现实中固定的概念世界发生冲突时产生的思维活动。课文编者删除了《自述》原文中一些表达作者对物理学与哲学观点的段落。这样使得文章“传记”特色更加鲜明,更利于同学们学习与理解。[知识链接]

1.自传,主要叙述自己的生平事迹和著作等。一般用第一人称,也有用第三人称的。自传不是简单的记人,它要反映出人物的成长变化经历,要有一定的时间感。自传中有时也要有感情的流露和对事情的看法,也要写生活中的经验教训,但这些不同于其他文艺作品中的直接抒情、议论,而是寓

情、理于叙事之中,让读者感觉出来,即间接表露出来。

2.相对论:相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,依据研究对象的不同分为狭义相对论和广义相对论。相对论极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”“四维时空”“弯曲时空”等全新的概念。1.爱因斯坦回顾了自己青少年时代的思想变化,他是如何走上研究物理学的道路的?

我的答案:_________________________________________

____________________________________________________

2.三、四、五段各主要讲什么内容?

我的答案:_________________________________________

____________________________________________________ 12岁那年,中止了宗教信仰,确立了探索客观世界规律的宏大志向。 三、四段主要阐述好奇心,第五段主要讲惊奇平面几何证明科学定理。1.文中说:“我做这件事,不仅因为希耳普博士已经说服了我,而且我自己也确实相信,向共同奋斗着的人们讲一讲自己努力过和探索过的事情在回顾中看起来是怎样的,那该是一件好事。”你是怎样理解这句话的?

[名师指津] 从写作原因和文章选材的角度回答。

[我的理解] 这句话表明写自传的原因,并为全文选取材料定向。表达一种谦虚的情感,把自己对社会的贡献、在科学上的成就一笔带过,主要写自己思想和世界观的变化。2.当爱因斯坦还是一个早熟的少年时,他有没有一下子就决定走科学之路?他是如何由数学转向物理的?

[名师指津] 从他刚开始的选择上回答第一问;从他对数学学科和自身情况的认识上回答第二问。

[我的理解] 没有,刚开始他选择了宗教,后来思想转变,才转向科学。由宗教到物理学他的人生经历了两个转折:从宗教向科学的转变;从数学到物理学的转变。他十七岁进入苏黎世工业大学时,“在一定程度上忽视了数学”,因为他觉得数学的每一个领域都可以费去我们短暂的一生,认为自己对数学领域的直觉能力不够。但后来他也认识到了,通向更深入的物理学基本知识的道路是和最精密的数学方法联系着的。3.作者在文中讲述了他“在一定程度上忽视了数学”“热衷于物理”的原因,这些原因有哪些?

[名师指津] 根据最后一段的前半部分内容提炼归纳。

[我的理解] 4.“通向这个天堂的道路,并不像通向宗教天堂的道路那样舒坦和诱人;但是,它已证明是可以信赖的,而且我从来也没有为选择了这条道路而后悔过。”其中,“这个天堂”指什么?

[名师指津] 从爱因斯坦日后从事的科学事业及他的探究精神来理解。

[我的理解] “这个天堂”指“科学的殿堂”。5.如何理解文章结尾“我想,即使是一头健康的猛兽,

当它不饿的时候,如果有可能用鞭子强迫它不断地吞食,

特别是,当人们强迫喂给它吃的食物是经过适当选择的时候,也会使它丧失其贪吃的习性的”这句话?

[名师指津] 结合上文理解这句话的喻指义:传统教育教学方法的错误之处。

[我的理解] 这句话用比喻形象生动地说明了传统教育教学方式的错误之处:无视受教育者的身心状态,违背受教育者的兴趣,用强迫的办法,用生硬灌输的方式,即使是出于“好心”或责任感,也只会扼杀受教育者的天性,使他们变得孱弱甚至病态,毫无求知的乐趣可言。试分析这篇传记的写作特点。

[名师指津] 从传记的类型、组织材料的手法、语言表达的方式等角度分析。

[我的理解] 本文是当代伟大的物理学家爱因斯坦晚年的回忆录,是一篇自传体式的作品。文章起首交代了自传的写作体式。爱因斯坦并没有按照自己成长的时间顺序全面地叙述自己的一生,而是以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,将回忆与感受、自己生活的叙述和对于科学学科的哲理认识结合起来,生动而深入地坦陈了自己所经历过的科学之路和人生观念。传记以第一人称手法写出,叙述活泼流畅,用语朴素。某些比喻、反语的修辞手法,增加了文章的趣味。巧用第一人称

写法指导

传记类文学运用第一人称写法的好处:

(1)第一人称是一种直接表达的方式,作者所叙述的都像是自己亲身的经历或者是亲眼看到、亲耳听到的事情。它的优点是能使读者产生一种真实、亲切的感觉;从作者方面来说,它更便于直接表达作者自己的思想感情。(2)第一人称以“我”的口吻传达出来,使文章的主观色彩更为浓厚,人物心理刻画更为细腻,情感也更为动人;由于“我”的叙事视角,又使作品情节的叙述杂而不乱,故事的完整性和统一性很好地结合在一起,能给读者营造一个故事性与可读性都很浓烈的阅读氛围。

(3)第一人称便于主观的心理的描写,代入感强烈,易于抒情,可充分展现“我”的内心世界。阅读时,好像不仅作者就是“我”,连读者也变成了作品中的“我”。能缩短作者与读者的距离。随堂练笔

请以第一人称“我”为叙事对象,写一段文字,表达自己的一段思想历程。(200字左右)范文示例

一个星期似一阵烟,轻飘飘地从我的脑后远去,在这阳光明媚的时候,我真的很想问自己,我究竟留下了什么?当奔波于操场与教室之间,游走在作业与卷子之中的时候,只有那不经意间滴下的墨水,还在幽幽地对我诉说学习的快乐。可是,在晚自习后的深夜,我的心是怎么也静不下来的,我眷恋着床铺,幻想着闲适,身心疲惫。在这艰难重要的时刻,杂乱的事情却越来越多地占据了我的头脑,我时而清醒,时而迷惘,时而充满信心,时而局促不安。我真的很希望这考试赶快结束。怀疑是科学之母

爱因斯坦在《自述》中说过,从少年时代起,“对所有权威的怀疑,对任何社会环境里都会存在的信念完全抱一种怀疑态度,这种态度再也没有离开过我”。在本文节选的部分中,爱因斯坦也因早年对宗教的怀疑而走向了科学的道路。其实,怀疑精神是由求实精神引申而来的,它要求人们凡事都要问一个“为什么”,追问它“究竟有什么根据”,而决不轻易相信任何结论,不迷信权威。合理怀疑是科学理性的表现,著名的科学方法论学者波普尔也曾说:正是怀疑和问题激发我们去学习,去发展知

识,去实践,去观察。从这个意义上可以说,科学的历史就是通过怀疑,提出问题并解答问题的历史。在科学理性面前,不存在终极真理,不存在认识上的独断和绝对“权威”。怀疑精神是破除轻信和迷信,冲破旧传统观念束缚的一把利剑。没有合理怀疑,就没有科学创新。爱因斯坦成功的例子就是最好的明证。[适用话题]1905年的奇迹 1905年,爱因斯坦在科学史上创造了一个史无前例的奇迹。这一年他写了六篇论文,在三月到九月这半年中,利用在专利局每天八小时工作以外的业余时间,在三个领域做出了四个有划时代意义的贡献,他发表了关于光量子说、分子大小测定法、布朗运动理论和狭义相对论这四篇重要论文。 1905年3月,爱因斯坦将自己认为正确无误的论文送给了德国《物理年报》编辑部。他腼腆地对编辑说:“如果您能在你们的年报中找到篇幅为我刊出这篇论文,我将感到很愉快。”这篇“被不好意思”送出的论文名叫“关于光的产生和转化的一个推测性观点”。

这篇论文把普朗克1900年提出的量子概念推广到光在空间中的传播情况,提出光量子假说。认为:对于时间平均值,光表现为波动;而对于瞬时值,光则表现为粒子性。

这是历史上第一次提出了微观客体的波动性和粒子性的统一,即波粒二象性。 在这篇文章的结尾,他用光量子概念轻而易举地解释了经典物理学无法解释的光电效应,推导出光电子的最大能量同入射光的频率之间的关系。这一关系10年后才由密立根给予实验证实。1921年,爱因斯坦因为“光电效应定律的发现”获得了诺贝尔物理学奖。

这才仅仅是开始,阿尔伯特·爱因斯坦在光、热、电物理学的三个领域中齐头并进,一发不可收。1905年4月,爱因斯坦完成了《分子大小的新测定法》,5月完成了《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》。这是两篇关于布朗运动的研究论文。爱因斯坦当时的目的是要通过观测由分子运动的涨落现象所产生的悬浮粒子的无规则运动,来测定分子的实际大小,以解决半个多世纪以来科学界和哲学界争论不休的原子是否存在的问题。 三年后,法国物理学家佩兰以精密的实验证实了爱因斯坦的理论预测,从而无可非议地证明了原子和分子的客观存在。这使最坚决反对原子论的德国化学家、唯能论的创始人奥斯特瓦尔德于1908年主动宣布:“原子假说已经成为一种基础巩固的科学理论。”

1905年6月,爱因斯坦完成了开创物理学新纪元的长论文《论动体的电动力学》,完整地提出了狭义相对论。这是爱因斯坦10年酝酿和探索的结果,它在很大程度上解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,改变了牛顿力学的时空观念,揭露了物质和能量的相对性,创立了一个全新的物理学世界,是近代物理学领域最伟大的革命。 狭义相对论不但可以解释经典物理学所能解释的全部现象,还可以解释一些经典物理学所不能解释的物理现象,并且预言了不少新的效应。狭义相对论最重要的结论是质量守恒原理失去了独立性,它和能量守恒定律融合在一起,质量和能量是可以相互转化的。其他还有比较常讲到的钟慢尺

缩、光速不变、光子的静止质量是零等等。而古典力学就成为相对论力学在低速运动时的一种极限情况。这样,力学和电磁学也就在运动学的基础上统一起来。

1905年9月,爱因斯坦写了一篇短文《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》,作为相对论的一个推论。质能相当性是原子核物理学和粒子物理学的理论基础,也为20世纪40年代实现的核能的释放和利用开辟了道路。 在这短短的半年时间内,爱因斯坦在科学上的突破性成就,可以说是“石破天惊,前无古人”。即使他就此放弃物理学研究,即使他只完成了上述三方面成就的任何一方面,爱因斯坦都会在物理学发展史上留下极其重要的一笔。爱因斯坦拨散了笼罩在“物理学晴空上的乌云”,迎来了物理学更加光辉灿烂的新纪元。

【赏评】 作者用“奇迹”二字来评价爱因斯坦在1905年的成就,绝对不为过。正是由于爱因斯坦革命性的学说,彻底改变了人类对太空、时间、光和物质的理解方法,才有了今天科学技术的飞速发展。他不愧于“伟大科学家”的称号,让我们由衷地感谢他为人类发展而做的一切。

小 松

[唐]杜荀鹤

自小刺头深草里,

而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,

直待凌云始道高。【赏析】 这首小诗借松写人,托物讽喻,寓意深长。“自小刺头深草里”描写小松刚出土,的确小得可怜,路边野草都比它高,以至被淹没在“深草里”。“而今渐觉出蓬蒿”描写小松原先被百草踩在脚底下,可现在它已超出蓬蒿的高度。 “出”字用得精当,不仅显示了小松由小

转大、生长变化的情景,而且在结构上也起到了承前启后的作用。最后两句连说两个“凌云”,前一个指小松,后一个指大松。大松“凌云”,已成事实,称赞它高,并不说明有眼力,也毫无意义。小松尚幼小,和小草一样貌不惊人,如能识别出它就是“凌云木”,而加以爱护、培养,那才是有识见,才有意义。然而世俗之人所缺少的正是这个“识”字。联系杜荀鹤的身世看,埋没深草里的“小松”,也正是诗人的自我写照。

【思考】 联系整首诗的内容看,“出”字在诗中具有怎样的表达效果和作用?

【提示】 画线部分为思考答案。语林撷英

爱因斯坦名言

1.一个人的价值,应该看他贡献什么,而不应当看他取得什么。

2.人只有献身于社会,才能找出那短暂而有风险的生命的意义。

3.我从来不把安逸和快乐看作是生活目的本身——这种伦理基础,我叫它猪栏的理想。

4.只要你有一件合理的事去做,你的生活就会显得特别美好。5.人们所努力追求的庸俗的目标——财产、虚荣、奢侈的生活——我总觉得都是可鄙的。

6.成功=艰苦的劳动+正确的方法+少谈空话。

7.对一切来说,只有热爱才是最好的老师,它远远胜过责任感。

8.凡在小事上对真理持轻率态度的人,在大事上也是不可信任的。

9.只有为别人而活的生命才是值得的。10.在真理的认识方面,任何以权威者自居的人,必将在上帝的嬉笑中垮台!

11.探索真理比占有真理更为可贵。

12.我要做的只是以我微薄的力量为真理和正义服务,即使不为人喜欢也在所不惜。

13.不要努力成为一个成功者,要努力成为一个有价值的人。nínɡnìnɡxìnɡxīnɡsèsāisàisìshìpiēpiězhézhēshé3.词语辨析

(1)中止·终止

中止:因故中途停止。

终止:事情结束、完成。填一填:

阿盟外长在16日通过的一项公报中表示,正式确认_______叙利亚的阿盟成员国资格,但这并不认为是阿盟对叙利亚问题调解的_______。

(2)微不足道·微乎其微

微不足道:微小得很,不值得谈论。指意义、价值等小得不值得一提。

微乎其微:形容非常小或非常少。

填一填:

“地球一小时”活动对电量变化的影响是微小的,对电力系统的影响同样是____________的;但是我们不能说这项活动的意义是____________的。中止终止微乎其微微不足道辨一辨:___________________________________________

____________________________________________________辨一辨:___________________________________________ 目瞪口呆:形容因吃惊或害怕而发愣的样子。使用正确。真知灼见:正确而透彻的见解。使用正确。辨一辨:___________________________________________辨一辨:___________________________________________

____________________________________________________毋庸置疑:不用怀疑。使用正确。 显而易见:形容事情或道理很明显,极容易看清楚。使用对象错误,可改为“清晰”。[作者卡片][背景呈现]

爱因斯坦在67岁的时候,应一位编辑的邀请写了一篇《自述》。课文即选自这篇《自述》。爱因斯坦把自述当成讣告来写,开篇语就是“我已经67岁了,坐在这里,为的是要写点类似自己的讣告那样的东西”。与那些叙写自己一生中科学之外的事件的自传不同,爱因斯坦几乎只谈到自己的科学思想的形成和发展过程。爱因斯坦认为科学发现的基本动力在于好奇心,在这篇自述中多次使用“惊奇”一词。惊奇是人的经验与现实中固定的概念世界发生冲突时产生的思维活动。课文编者删除了《自述》原文中一些表达作者对物理学与哲学观点的段落。这样使得文章“传记”特色更加鲜明,更利于同学们学习与理解。[知识链接]

1.自传,主要叙述自己的生平事迹和著作等。一般用第一人称,也有用第三人称的。自传不是简单的记人,它要反映出人物的成长变化经历,要有一定的时间感。自传中有时也要有感情的流露和对事情的看法,也要写生活中的经验教训,但这些不同于其他文艺作品中的直接抒情、议论,而是寓

情、理于叙事之中,让读者感觉出来,即间接表露出来。

2.相对论:相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,依据研究对象的不同分为狭义相对论和广义相对论。相对论极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”“四维时空”“弯曲时空”等全新的概念。1.爱因斯坦回顾了自己青少年时代的思想变化,他是如何走上研究物理学的道路的?

我的答案:_________________________________________

____________________________________________________

2.三、四、五段各主要讲什么内容?

我的答案:_________________________________________

____________________________________________________ 12岁那年,中止了宗教信仰,确立了探索客观世界规律的宏大志向。 三、四段主要阐述好奇心,第五段主要讲惊奇平面几何证明科学定理。1.文中说:“我做这件事,不仅因为希耳普博士已经说服了我,而且我自己也确实相信,向共同奋斗着的人们讲一讲自己努力过和探索过的事情在回顾中看起来是怎样的,那该是一件好事。”你是怎样理解这句话的?

[名师指津] 从写作原因和文章选材的角度回答。

[我的理解] 这句话表明写自传的原因,并为全文选取材料定向。表达一种谦虚的情感,把自己对社会的贡献、在科学上的成就一笔带过,主要写自己思想和世界观的变化。2.当爱因斯坦还是一个早熟的少年时,他有没有一下子就决定走科学之路?他是如何由数学转向物理的?

[名师指津] 从他刚开始的选择上回答第一问;从他对数学学科和自身情况的认识上回答第二问。

[我的理解] 没有,刚开始他选择了宗教,后来思想转变,才转向科学。由宗教到物理学他的人生经历了两个转折:从宗教向科学的转变;从数学到物理学的转变。他十七岁进入苏黎世工业大学时,“在一定程度上忽视了数学”,因为他觉得数学的每一个领域都可以费去我们短暂的一生,认为自己对数学领域的直觉能力不够。但后来他也认识到了,通向更深入的物理学基本知识的道路是和最精密的数学方法联系着的。3.作者在文中讲述了他“在一定程度上忽视了数学”“热衷于物理”的原因,这些原因有哪些?

[名师指津] 根据最后一段的前半部分内容提炼归纳。

[我的理解] 4.“通向这个天堂的道路,并不像通向宗教天堂的道路那样舒坦和诱人;但是,它已证明是可以信赖的,而且我从来也没有为选择了这条道路而后悔过。”其中,“这个天堂”指什么?

[名师指津] 从爱因斯坦日后从事的科学事业及他的探究精神来理解。

[我的理解] “这个天堂”指“科学的殿堂”。5.如何理解文章结尾“我想,即使是一头健康的猛兽,

当它不饿的时候,如果有可能用鞭子强迫它不断地吞食,

特别是,当人们强迫喂给它吃的食物是经过适当选择的时候,也会使它丧失其贪吃的习性的”这句话?

[名师指津] 结合上文理解这句话的喻指义:传统教育教学方法的错误之处。

[我的理解] 这句话用比喻形象生动地说明了传统教育教学方式的错误之处:无视受教育者的身心状态,违背受教育者的兴趣,用强迫的办法,用生硬灌输的方式,即使是出于“好心”或责任感,也只会扼杀受教育者的天性,使他们变得孱弱甚至病态,毫无求知的乐趣可言。试分析这篇传记的写作特点。

[名师指津] 从传记的类型、组织材料的手法、语言表达的方式等角度分析。

[我的理解] 本文是当代伟大的物理学家爱因斯坦晚年的回忆录,是一篇自传体式的作品。文章起首交代了自传的写作体式。爱因斯坦并没有按照自己成长的时间顺序全面地叙述自己的一生,而是以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,将回忆与感受、自己生活的叙述和对于科学学科的哲理认识结合起来,生动而深入地坦陈了自己所经历过的科学之路和人生观念。传记以第一人称手法写出,叙述活泼流畅,用语朴素。某些比喻、反语的修辞手法,增加了文章的趣味。巧用第一人称

写法指导

传记类文学运用第一人称写法的好处:

(1)第一人称是一种直接表达的方式,作者所叙述的都像是自己亲身的经历或者是亲眼看到、亲耳听到的事情。它的优点是能使读者产生一种真实、亲切的感觉;从作者方面来说,它更便于直接表达作者自己的思想感情。(2)第一人称以“我”的口吻传达出来,使文章的主观色彩更为浓厚,人物心理刻画更为细腻,情感也更为动人;由于“我”的叙事视角,又使作品情节的叙述杂而不乱,故事的完整性和统一性很好地结合在一起,能给读者营造一个故事性与可读性都很浓烈的阅读氛围。

(3)第一人称便于主观的心理的描写,代入感强烈,易于抒情,可充分展现“我”的内心世界。阅读时,好像不仅作者就是“我”,连读者也变成了作品中的“我”。能缩短作者与读者的距离。随堂练笔

请以第一人称“我”为叙事对象,写一段文字,表达自己的一段思想历程。(200字左右)范文示例

一个星期似一阵烟,轻飘飘地从我的脑后远去,在这阳光明媚的时候,我真的很想问自己,我究竟留下了什么?当奔波于操场与教室之间,游走在作业与卷子之中的时候,只有那不经意间滴下的墨水,还在幽幽地对我诉说学习的快乐。可是,在晚自习后的深夜,我的心是怎么也静不下来的,我眷恋着床铺,幻想着闲适,身心疲惫。在这艰难重要的时刻,杂乱的事情却越来越多地占据了我的头脑,我时而清醒,时而迷惘,时而充满信心,时而局促不安。我真的很希望这考试赶快结束。怀疑是科学之母

爱因斯坦在《自述》中说过,从少年时代起,“对所有权威的怀疑,对任何社会环境里都会存在的信念完全抱一种怀疑态度,这种态度再也没有离开过我”。在本文节选的部分中,爱因斯坦也因早年对宗教的怀疑而走向了科学的道路。其实,怀疑精神是由求实精神引申而来的,它要求人们凡事都要问一个“为什么”,追问它“究竟有什么根据”,而决不轻易相信任何结论,不迷信权威。合理怀疑是科学理性的表现,著名的科学方法论学者波普尔也曾说:正是怀疑和问题激发我们去学习,去发展知

识,去实践,去观察。从这个意义上可以说,科学的历史就是通过怀疑,提出问题并解答问题的历史。在科学理性面前,不存在终极真理,不存在认识上的独断和绝对“权威”。怀疑精神是破除轻信和迷信,冲破旧传统观念束缚的一把利剑。没有合理怀疑,就没有科学创新。爱因斯坦成功的例子就是最好的明证。[适用话题]1905年的奇迹 1905年,爱因斯坦在科学史上创造了一个史无前例的奇迹。这一年他写了六篇论文,在三月到九月这半年中,利用在专利局每天八小时工作以外的业余时间,在三个领域做出了四个有划时代意义的贡献,他发表了关于光量子说、分子大小测定法、布朗运动理论和狭义相对论这四篇重要论文。 1905年3月,爱因斯坦将自己认为正确无误的论文送给了德国《物理年报》编辑部。他腼腆地对编辑说:“如果您能在你们的年报中找到篇幅为我刊出这篇论文,我将感到很愉快。”这篇“被不好意思”送出的论文名叫“关于光的产生和转化的一个推测性观点”。

这篇论文把普朗克1900年提出的量子概念推广到光在空间中的传播情况,提出光量子假说。认为:对于时间平均值,光表现为波动;而对于瞬时值,光则表现为粒子性。

这是历史上第一次提出了微观客体的波动性和粒子性的统一,即波粒二象性。 在这篇文章的结尾,他用光量子概念轻而易举地解释了经典物理学无法解释的光电效应,推导出光电子的最大能量同入射光的频率之间的关系。这一关系10年后才由密立根给予实验证实。1921年,爱因斯坦因为“光电效应定律的发现”获得了诺贝尔物理学奖。

这才仅仅是开始,阿尔伯特·爱因斯坦在光、热、电物理学的三个领域中齐头并进,一发不可收。1905年4月,爱因斯坦完成了《分子大小的新测定法》,5月完成了《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》。这是两篇关于布朗运动的研究论文。爱因斯坦当时的目的是要通过观测由分子运动的涨落现象所产生的悬浮粒子的无规则运动,来测定分子的实际大小,以解决半个多世纪以来科学界和哲学界争论不休的原子是否存在的问题。 三年后,法国物理学家佩兰以精密的实验证实了爱因斯坦的理论预测,从而无可非议地证明了原子和分子的客观存在。这使最坚决反对原子论的德国化学家、唯能论的创始人奥斯特瓦尔德于1908年主动宣布:“原子假说已经成为一种基础巩固的科学理论。”

1905年6月,爱因斯坦完成了开创物理学新纪元的长论文《论动体的电动力学》,完整地提出了狭义相对论。这是爱因斯坦10年酝酿和探索的结果,它在很大程度上解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,改变了牛顿力学的时空观念,揭露了物质和能量的相对性,创立了一个全新的物理学世界,是近代物理学领域最伟大的革命。 狭义相对论不但可以解释经典物理学所能解释的全部现象,还可以解释一些经典物理学所不能解释的物理现象,并且预言了不少新的效应。狭义相对论最重要的结论是质量守恒原理失去了独立性,它和能量守恒定律融合在一起,质量和能量是可以相互转化的。其他还有比较常讲到的钟慢尺

缩、光速不变、光子的静止质量是零等等。而古典力学就成为相对论力学在低速运动时的一种极限情况。这样,力学和电磁学也就在运动学的基础上统一起来。

1905年9月,爱因斯坦写了一篇短文《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》,作为相对论的一个推论。质能相当性是原子核物理学和粒子物理学的理论基础,也为20世纪40年代实现的核能的释放和利用开辟了道路。 在这短短的半年时间内,爱因斯坦在科学上的突破性成就,可以说是“石破天惊,前无古人”。即使他就此放弃物理学研究,即使他只完成了上述三方面成就的任何一方面,爱因斯坦都会在物理学发展史上留下极其重要的一笔。爱因斯坦拨散了笼罩在“物理学晴空上的乌云”,迎来了物理学更加光辉灿烂的新纪元。

【赏评】 作者用“奇迹”二字来评价爱因斯坦在1905年的成就,绝对不为过。正是由于爱因斯坦革命性的学说,彻底改变了人类对太空、时间、光和物质的理解方法,才有了今天科学技术的飞速发展。他不愧于“伟大科学家”的称号,让我们由衷地感谢他为人类发展而做的一切。

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》