浙江省杭州市西湖高级中学(苏教版)高一语文必修三课件:第二专题 《指南录后序》

文档属性

| 名称 | 浙江省杭州市西湖高级中学(苏教版)高一语文必修三课件:第二专题 《指南录后序》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 265.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-12 11:53:10 | ||

图片预览

文档简介

课件73张PPT。指南录后序

文天祥 浙江温州文信国①祠联:

久要不忘平生之言,古谊若龟鉴②,忠胆若铁石;敢问何为浩然正气③,镇地为河岳,丽天为日星④。

花外予规⑤燕市⑥冷;柳边精卫⑦浙江潮。①文信国:文天祥曾被封为信国公。

②龟鉴:龟,龟卜;鉴,镜子。龟鉴,借鉴。

③浩然正气:《孟子·公孙丑上》:“我善养吾浩然之气。”

④镇地为河岳,丽天为日星:文天祥《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。”

⑤子规:鸟名。又名杜鹃,鸣声悲切,从夜鸣叫到天明,声似“不如归去”。有“杜鹃啼血”之说。李白《蜀道难》:“又见子规啼夜月,愁空山。”

⑥燕市:元大都,今北京。

⑦精卫:神话中的鸟。“精卫填海”,常指按照已定目标,奋斗不止。有关文天祥的祠联 浙江温州文信国①祠联:

久要不忘平生之言,古谊若龟鉴②,忠胆若铁石;敢问何为浩然正气③,镇地为河岳,丽天为日星④。

花外予规⑤燕市⑥冷;柳边精卫⑦浙江潮。①文信国:文天祥曾被封为信国公。

②龟鉴:龟,龟卜;鉴,镜子。龟鉴,借鉴。

③浩然正气:《孟子·公孙丑上》:“我善养吾浩然之气。”

④镇地为河岳,丽天为日星:文天祥《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。”

⑤子规:鸟名。又名杜鹃,鸣声悲切,从夜鸣叫到天明,声似“不如归去”。有“杜鹃啼血”之说。李白《蜀道难》:“又见子规啼夜月,愁空山。”

⑥燕市:元大都,今北京。

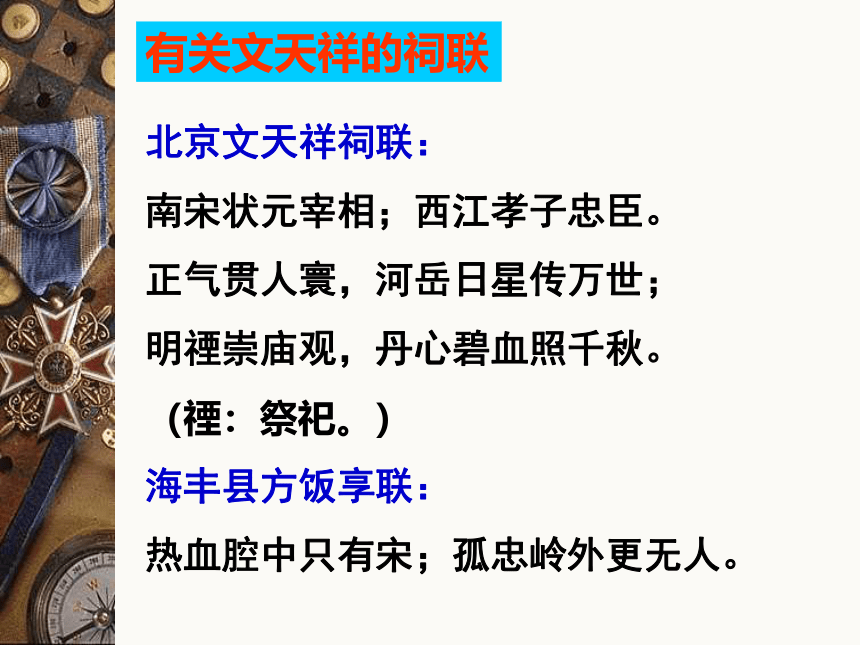

⑦精卫:神话中的鸟。“精卫填海”,常指按照已定目标,奋斗不止。有关文天祥的祠联 北京文天祥祠联:

南宋状元宰相;西江孝子忠臣。

正气贯人寰,河岳日星传万世;

明禋崇庙观,丹心碧血照千秋。

(禋:祭祀。)

海丰县方饭享联:

热血腔中只有宋;孤忠岭外更无人。人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——文天祥臣心一片磁针石

不指南方不肯休

——文天祥 文天祥 (1236~1283)南宋大臣,杰出的民族英雄、文学家、诗人。字履善,又字宋瑞,号文山。宋吉州庐陵(今江西吉安县)人。宋理宗祐宝四年(1256)考取进士第一名。曾任湖南提刑,知赣州(现江西赣州市)。德祐元年(1275),元军进迫宋都临安(今浙江杭州),文天祥应勤王诏,捐家产作军费,率义军万余人起兵抗元。不久元军大举南下,驻军于皋亭山,文天祥以资政殿学士身份出使元军议和,被扣,后在北解途中逃脱,经海路转至福州,拥立端宗,图谋恢复,转战东南,终兵败被俘。次年送至大都(北京)宁死不屈,从容就义。时年仅46岁,遗有《文山先生全集》二十七卷。作者介绍文化常识

序、跋:序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”“前言”,是说明书籍著作或出版意旨,编作体例和作者情况的文章。也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在书籍或文章前面,列于书后的称为“跋”或“后序”。这类文章,按不同的内容分别属于说明文或议论文。说明编写目的,简介编写体例和内容的属于说明文,对作品进行评论或对问题进行阐发的属于议论文。

正音(1)德祐( ) (2)缙绅( )

(3)纾祸( ) (4)觇北( )

(5)献谄( ) (6)诟虏帅( )

(7)贵酋( ) (8)羁縻( )( )

(9)二阃( ) (10)渚洲( )

(11)自刭( ) (12)殆例( )

(13)巡徼( ) (14)檄文( )

(15)毗陵( ) (16)邂逅( )( )

(17)余僇( ) (18)愧怍( )

(19)号呼靡及( ) ( )正音(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

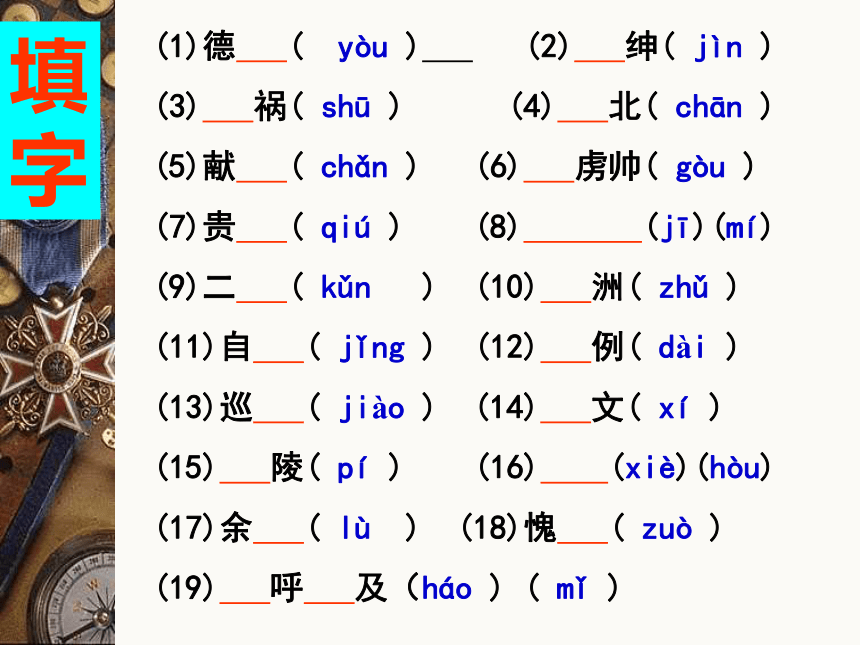

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )填字(1)德 ( yòu ) (2) 绅( jìn )

(3) 祸( shū ) (4) 北( chān )

(5)献 ( chǎn ) (6) 虏帅( gòu )

(7)贵 ( qiú ) (8) (jī)(mí)

(9)二 ( kǔn ) (10) 洲( zhǔ )

(11)自 ( jǐng ) (12) 例( dài )

(13)巡 ( jiào ) (14) 文( xí )

(15) 陵( pí ) (16) (xiè)(hòu)

(17)余 ( lù ) (18)愧 ( zuò )

(19) 呼 及(háo ) ( mǐ )填字(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

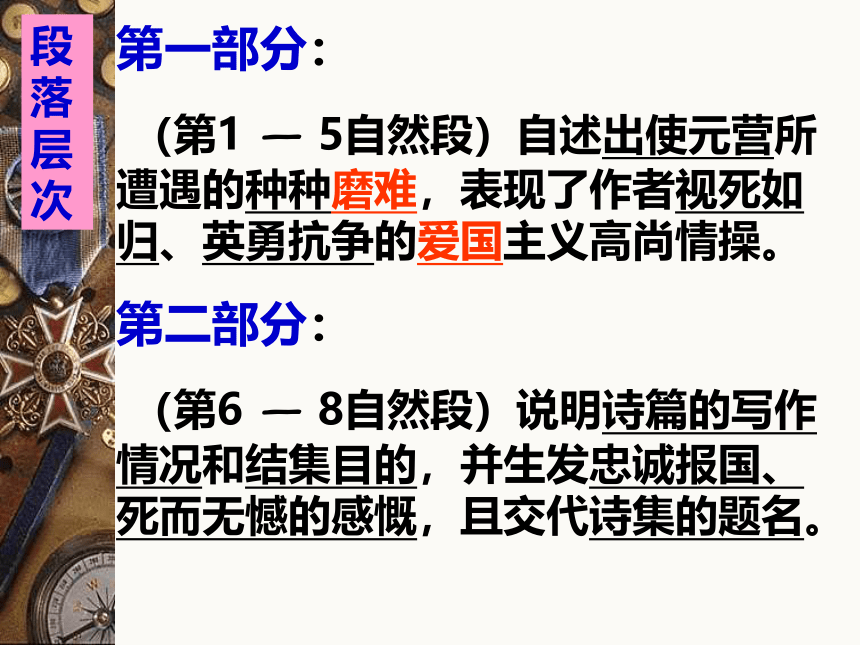

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )段落层次 第一部分:

(第1 — 5自然段)自述出使元营所遭遇的种种磨难,表现了作者视死如归、英勇抗争的爱国主义高尚情操。

第二部分:

(第6 — 8自然段)说明诗篇的写作情况和结集目的,并生发忠诚报国、死而无憾的感慨,且交代诗集的题名。疏通第1自然段字词除:授官。

都督:统率。

北兵:元兵。

萃: 聚集

所出:所字结构,“所┼动词”一种名词结构。

会:适逢。

当国者:掌管国务的人,如丞相。

纾:缓和,解除。

意:估计,料想。

以口舌动:用言语打动。

探讨提问:文天祥是在怎样的形势下出使北营的?明确:文天祥是在“时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施”(当时元兵已迫近国都门外,出战、坚守、迁都全都来不及实施)的严重形势下出使北营的。探讨提问:文天祥当时的心情和意图怎样?明确:心情是:“予不得爱身”(我不能只顾爱惜自己),即已抱定了为国捐躯的决心。其意图是:一方面“意北亦尚可以口舌动也”(估计元军方面还是可以用言语说动的),企图以外交手段来挽回败局;另一方面是“更欲一觇北,归而求救国之策”(更希望去观察一下元军的情况,回来后好寻求挽救国家的策略)。探讨提问:文天祥辞相印不拜而出使元营这件事说明了什么? 明确:

不计个人利害—无私,图救国之策。 小结第1节段意: 叙写 出使北营的背景、心情与意图,表达了作者在国事危急之际挺身自任的思想感情。疏通第2--3自然段字词遽 :立刻,马上。轻:轻视。?

慷慨,意气激昂。 羁縻 :束缚,这里是软禁、扣留的意思。

?度 :估量

?前:向前。直:直接,径直。诟 :耻辱,怒骂。当时元军统帅为伯颜,据《指南录》载:本来说定事完后便让文天祥回去,但元军却把贾余庆等放回,扣留了文天祥,文天祥当场怒骂伯颜失信,伯颜无词以对。

数列举罪状。

貌:表面?

探讨提问:文天祥至北营大致经历了三个阶段,这三个阶段是怎样的?明确:

第一阶段是:“初至北营……北亦未敢遽轻吾国。”

第二阶段是:“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后……予不得归矣。”

第三阶段是:“未几……北驱予并往,而不在使者之目。”探讨提问:文天祥既然“分当引决”(按理应当自杀),为什么却又“隐忍以行”(含垢忍辱地前往)?明确:将以有为也探讨提问:文天祥被拘留时“但欲求死”后来随祈请使北行,理当自杀而“隐忍以行”,这两种做法是否相互矛盾? 明确:不矛盾。“求死”是因为“不得脱”,以死保全名节;“隐忍以行”,是因为有机会逃脱,还可以有所作为,图救国之策。 探讨提问:“昔人云:‘将以有为也。’”这句话是否可以删去? 明确:删去后并不影响上下文的连贯性,但此句是下文的纲,作者历尽限险而不死,就因为他有这样一个坚强的信念。 小结第2、3节段意: 出使北营,震慑敌方,身受羁縻和被驱北上,表达了他忍辱负重,图谋再举的思想。疏通第4自然段第四段至京口,得间奔真州,即具以北虚实告东西二阃,约以连兵大举。中兴机会,庶几在此。留二日,维扬帅下逐客之令。不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。已而得舟,避()渚洲,出()北海,然后渡扬子江,入苏州洋,展转()四明、天台,以至于永嘉。

探讨提问:第4段写了哪几层意思? 明确:

第1层,得脱后的喜悦;

第2层,受误会后的困境;

第3层,得舟后急于南下的急迫心情。 探讨提问:能表达作者急切、紧张的心情,以及连续所经历的坎坷的动词有哪些?领会作者用词灵活多样的特点及其表达效果。 明确:极富表现力的动词有:“奔”写出了当时迫不择路的极快速度;“变”“诡”二字反映了形势突变以及自己采取的果敢行动;“避”“出”“渡”“入”“展转”“至于”等一连串动词,反映了作者迅速离开险境的情况,同时也表现了作者急于南下组织力量抗元以报效国家的急切心情。小结第4节段意:写出京口抵永嘉的苦难历程,表现了作者经历艰险,仍力图中兴的心愿。疏通第5自然段呜呼!予之及于死者不知其几矣!诋大酋当死;骂逆贼当死;与贵酋处二十日,争曲直,屡当死;去京口,挟匕首以备不测,几自刭死;经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死;真州逐之城门外,几徬徨死;如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;坐()桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死;贾家庄几为巡徼所陵迫死;夜趋高邮,迷失道,几陷死;质明,避哨()竹林中,逻者数十骑,几无所救死;至高邮,制府檄下,几以捕系死;行()城子河,出入()乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死;至海陵,如高沙,常恐无辜死;道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来()其间,无日而非可死;至通州,几以不纳死;以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死固付之度外矣!呜呼!死生,昼夜事也,死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉! 第五段探讨提问:在第5节中,两次使用“呜呼 ”一词,它在体现层次和表达感情方面起什么作用?明确:第一个“呜呼”引出种种“及于死 ”的危难,说明作者自己将生死置之度外;第二个“呜呼”把思想感情向前推进一步,抒发对于出生入死而国事难为的伤痛。“痛何如哉! ”主要是为国事而痛惜,是脱离险境后的伤痛。探讨提问:这段文字中连用了多少个“死”字?这样写是用了什么修辞手法?表达了作者怎样的思想感情?明确:连用了21个“死”字,构成了生动有力的排比句式,说明环境险恶,表现了为解救国难 而视死如归的思想感情。探讨提问:这段文字和全文有什么关系?明确:这段文字是全文抒发感慨、表达心态的高潮,是前一部分的深化与后一部分的提引。小结第5节段意: 以抒情为主,兼用叙述、说明和议论,抒发饱经痛苦以后的无限感慨和为国赴难的大无畏精神。疏通第6自然段第六段予在患难中,间以诗记所遭,今存其本,不忍废,道中手自抄录。使北营,留()北关外,为一卷;发()北关外,历吴门、毗陵,渡瓜洲,复还京口,为一卷;脱京口,趋真州、扬州、高邮、泰州、通州,为一卷;自海道至永嘉、来三山,为一卷。将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。

探讨提问:

诗集的由来是怎样的?明确:文天祥“在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废,……”(在患难当中,有时用诗来记录所遭遇的事情,现在保存着那些稿本不忍心丢掉……)。探讨提问:

结集的目的是什么?明确:目的是“将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。”(打算把它藏在家里,使后世人阅读它,同情我的志向啊。)(文天祥的志向是什么?中兴复国。)小结第6节段意: 说明诗集中卷次的划分情况和结集的目的。疏通第7自然段呜呼!予之生也幸,而幸生也何所为?求乎为臣,主辱,臣死有余僇;所求乎为子,以父母之遗体行殆,而死有余责。将请罪于君,君不许;请罪于母,母不许;请罪于先人之墓。生无以救国,死犹为厉鬼以击贼,义也;赖天之灵、宗庙之福,修我戈矛,从王于师,以为前驱,雪九庙之耻,复高祖之业,所谓“誓不与贼俱生”,所谓“鞠躬尽力,死而后已”,亦义也。嗟夫!若予者,将无往而不得死所矣。向也,使予委骨于草莽,予虽浩然无所愧怍,然微以自文于君亲,君亲其谓予何?诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!复何憾哉! 第七段探讨提问:第7段主要写什么内容?明确:这一段作者感慨自身尽忠尽孝,“誓不与贼俱生”的决心以及“鞠躬尽力,死而后已”的顽强意志。小结第7节段意: 写出作者忠诚报国、死而无憾的感慨。疏通第8自然段第八段是年夏五,改元景炎,庐陵文天祥自序其诗,名曰《指南录》。

探讨提问:为什么要以《指南录》命名?明确:取诗集中《扬子江》一诗“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”句意命名,表达了作者心指南宋、冒死南归的一片忠贞爱国之情。

小结第8节段意: 说明作序的时间和诗集的题名。总结提问:课文第5节连用22个“死”字,历来受到读者关注。这一段的内容与后文“予之生也幸,而幸生也何所为”一段的议论有什么样的关系?(见课本41页“文本研习2”)明确:第4段痛定思痛,扣住一个“死”字,概括九死一生的经历,表现出“生”之不易。作者万死不辞,是为了“将以有为也”。\第6段“予之生也幸,而幸生也何所为”,从当时社会的君臣父子伦理角度阐述报国之志,论述为臣者为子者的人生选择。\前面说“死”,这里说“生”,二者关系是什么?自己活下来的意义在哪里呢?\这段议论,理性地述说生的目的,表明自己死里逃生正是要为国家作出新的牺牲。这一段表白性的议论在前面叙述的基础上展开,对自己克服万难坚定南归的目的作进一步说明,阐述自己为国牺牲的决心,文章的主旨在此得以提升。研习:

《指南录后序》的二十二个“死” 南宋爱国政治家、民族英雄文天祥的《指南录后序》,以自述抒怀的形式, 历数作者自己出使北营被扣及伺机脱逃九死一生的艰险历程。文章气宇轩昂,慷慨悲歌,尤其是一连串地集中运用“死”字句,气断声吞,扣人弦心,爱国之志,充满字里行间,舍生取义的崇高品格跃然纸上。 呜呼!予之及于死(1)者不知其几矣!诋大酋当死(2);骂逆贼当死(3); 与贵酋处二十日,争曲直,屡当死(4);去京口,挟匕首以备不测,几自到死(5); 经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死(6);真州逐之城门外,几彷徨死(7);如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死(8);扬州城下,进退不由,殆例送死(9);坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死(10);贾家庄几为巡徼所陵迫死(11);夜趋高邮,迷失道,几陷死(12);质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死(13);至高邮,制府檄下,几以捕系死(14);行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死(15);至海陵,如高沙,常恐无辜死(16);道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来其间,无日而非可死(17);至通州,几以不纳死(18);以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死(19)固付之度外矣!呜呼!死(20)生,昼夜事也,死(21) 而死(22)矣;而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉! 凡“死”字共二十二处。这些“死”字,各司其职,各尽其能,既准确鲜明,又形象生动,可谓妙语纷呈,出神入化! 从这段文字的结构来分析,

“死”①为总述“死”的境地及危险性,具有提领下文的作用

“死”②至“死”(19)共十八个“死”字的作用。这十八个“死”字句,以并列排比形式出现,每句均以分号隔开。

“死”(20)至(22)三个“死”字归纳以上十八种“死”的可能性,表明作者对“死”的看法和态度,“死而死矣”,铿锵有力,掷地有声,充分显示其以“死”报国的宏伟决心和凛然正气。 从“死”的词性划分,

一、作名词的“死”有①、⑨、(12)、(19)、(20)、(21),共六个,或作主语,或作宾语; 二、作动词的“死”有②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、(10)、(11)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(22),共十六个。 从“死”的危险划分:

一、有的来自敌方(元营),如②、③、④、⑥、⑧、(10)、(13)、(15)等,用以揭露元军的凶狠和残暴;二、有的来自内部(南宋),如⑦、⑨、 (11)、(14)、(18)等,用以披露南宋的混乱和腐败;

三、有的来自环境的险恶,如(12)、(16)、(17)、(19)、等,用以透露社会的动荡和不安。 从“死”的方式划分:

主动(自杀)的“死”仅有⑤、⑥、⑦三个,表明作者自己的赤胆忠心;被动(他杀)的“死”有其余十四个( 即所有来自敌方和南宋的“死”的威胁),显示文天祥的高风亮节。 至于“死”的次数多寡,“死”前有“屡”、“几”等词加以限定,真是“层见错出”,不计其数,这里就不赘述了。 主题 本文表达了作者在国难当头时刻锐身自任的气概、坚贞不渝的节操和以死报国的决心。写作特点1.本文记叙,抒情,议论很完美地结合。表现在:

①在记叙的基础上抒情。例如第2段,写被驱北上时,指出“予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:‘将以有为也。’”这里包含着克制内心无限痛苦的强烈感情。这是在记叙基础上的抒情,而抒情中又带有议论成分。

②在叙事的前后,用有强烈感彩的词句直接抒情。例如第4段关于生与死的问题,文中用大段抒情与描写相结合的文字表达心境。

③有时将感情融入叙事。如第3段,既写出了当时由中兴有望到无可投奔的处境,又反映出作者由兴奋而悲愤的急剧变化的感情。写作特点 2.语言生动而准确,特别是动词的使用。

如文中表现行踪的动词,表示离开某地用“去(京口)”表示前往某地用“如(杨州)”“趋(高邮)”;表示到达某地用“至(海陵)”,“来(三山)”;表示经由某处用“过(瓜州扬子桥)”,“道(海安、如皋)”,“历(吴门毗陵)”。此外,动词“奔”“变”“诡”“行”“宿”“出”“没”“穷饿”“呼号”“避”“渡”“入”“展转”都准确地表明了活动地点,也表达了作者心情急切、紧张和经历的坎坷。 作者通过自身的艰险经历表达以身许国的决心和奔走报国的心志,抒发了自己在九死一生情况下的爱国情怀。

文天祥作为一位历史上的爱国志士,他的报国行为是感人的,在强敌面前威武不屈,表现了高度的民族气节。当然他企图以言辞说动敌人是对敌方估计不足。总 结[教学目的]

1、了解序言的写法。

2、认知、识记某些实词的形、音、义,理解有关的几个虚词和“……为……所……”格式在文中的用法。

3.理解本文在叙述中间用议论、抒情等表达方式的作用,及长短句、排比句、对偶句交错使用的表达效果。

4.理解文天祥以死报国的爱国精神。

[教学方法]

导读法,比较阅读法。 词性活用A.名词作状语

北虽貌敬(貌:表面上)

予分当引决(分:按名份)

草行露宿(草:在荒野里。露:在露天下。)

日与北骑相出没(日:每天)

B.形容词作动词

北亦未敢遽轻吾国(轻:轻视) 词性活用(二)C.动词作名词

贾家庄几为巡徼所陵迫死

B.名词作动词

道海安、如皋(道:取道)

则直前诟虏帅失信(前:走上前)

庐陵文天祥自序其诗,名曰《指南录》。

维扬帅下逐客之令(下:下达)

古今异义穷饿无聊,追购又急(古:没有依托。今:单调,没有价值。)

以至于永嘉(古:到达。今:表示退一步的副词。)

初至北营,抗辞慷慨(古:十分激烈。今:大方。)

为巡船所物色(古:搜寻。今:寻找需要的人才或东西。)

几彷徨死(古:走投无路。今:犹豫不定,不知往哪里去好。)

众谓予一行为可以纾祸(古:出使一次。今:一群人)

是年夏五(古:指示代词,这。今:判断动词)

不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后

约以连兵大举

避哨(于)竹林中/出入(于)乱尸中请罪于先人之墓

将请罪于君/请罪于母

日与北骑相出没于长淮间。

介宾短语后置介词短语后置 1、介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,这类补语按现代汉语习惯是放在谓语动词前作状语翻译是就把它作了状语。

例:事急矣,请奉命求救于孙将军

公与之乘,占于长勺

2、介词结构“以……”多置于动词前作状语

例:形似酒尊饰以篆文山龟鸟兽之形 予羁縻不得还

真州逐之城门外

贾家庄几为巡徼所陵迫死

被动句式☆初,奉使往来,无留北者被动句:主语是谓语动词所表示行为的被动者的句式叫被动句。1、用“于”表被动

例:而君幸于赵王……

李氏子蟠……不拘于时,学于余。

2、用“见”“见……于……”“受……于……”表被动

例:秦城恐不可得,徒见欺……

臣诚恐见欺于王而负赵……

吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣。

3、用“为”“为……所……”“……为所……”表被动

例:兔不可得 ,而身为宋国笑

赢闻如姬父为人所杀……

不者,若属皆且为所虏!

4、用“被”字表被动

例:予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

5、无语法标志的被动句,只能从句意及上下文判断。

例:洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。定语后置

骑数千过其门

文天祥 浙江温州文信国①祠联:

久要不忘平生之言,古谊若龟鉴②,忠胆若铁石;敢问何为浩然正气③,镇地为河岳,丽天为日星④。

花外予规⑤燕市⑥冷;柳边精卫⑦浙江潮。①文信国:文天祥曾被封为信国公。

②龟鉴:龟,龟卜;鉴,镜子。龟鉴,借鉴。

③浩然正气:《孟子·公孙丑上》:“我善养吾浩然之气。”

④镇地为河岳,丽天为日星:文天祥《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。”

⑤子规:鸟名。又名杜鹃,鸣声悲切,从夜鸣叫到天明,声似“不如归去”。有“杜鹃啼血”之说。李白《蜀道难》:“又见子规啼夜月,愁空山。”

⑥燕市:元大都,今北京。

⑦精卫:神话中的鸟。“精卫填海”,常指按照已定目标,奋斗不止。有关文天祥的祠联 浙江温州文信国①祠联:

久要不忘平生之言,古谊若龟鉴②,忠胆若铁石;敢问何为浩然正气③,镇地为河岳,丽天为日星④。

花外予规⑤燕市⑥冷;柳边精卫⑦浙江潮。①文信国:文天祥曾被封为信国公。

②龟鉴:龟,龟卜;鉴,镜子。龟鉴,借鉴。

③浩然正气:《孟子·公孙丑上》:“我善养吾浩然之气。”

④镇地为河岳,丽天为日星:文天祥《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。”

⑤子规:鸟名。又名杜鹃,鸣声悲切,从夜鸣叫到天明,声似“不如归去”。有“杜鹃啼血”之说。李白《蜀道难》:“又见子规啼夜月,愁空山。”

⑥燕市:元大都,今北京。

⑦精卫:神话中的鸟。“精卫填海”,常指按照已定目标,奋斗不止。有关文天祥的祠联 北京文天祥祠联:

南宋状元宰相;西江孝子忠臣。

正气贯人寰,河岳日星传万世;

明禋崇庙观,丹心碧血照千秋。

(禋:祭祀。)

海丰县方饭享联:

热血腔中只有宋;孤忠岭外更无人。人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——文天祥臣心一片磁针石

不指南方不肯休

——文天祥 文天祥 (1236~1283)南宋大臣,杰出的民族英雄、文学家、诗人。字履善,又字宋瑞,号文山。宋吉州庐陵(今江西吉安县)人。宋理宗祐宝四年(1256)考取进士第一名。曾任湖南提刑,知赣州(现江西赣州市)。德祐元年(1275),元军进迫宋都临安(今浙江杭州),文天祥应勤王诏,捐家产作军费,率义军万余人起兵抗元。不久元军大举南下,驻军于皋亭山,文天祥以资政殿学士身份出使元军议和,被扣,后在北解途中逃脱,经海路转至福州,拥立端宗,图谋恢复,转战东南,终兵败被俘。次年送至大都(北京)宁死不屈,从容就义。时年仅46岁,遗有《文山先生全集》二十七卷。作者介绍文化常识

序、跋:序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”“前言”,是说明书籍著作或出版意旨,编作体例和作者情况的文章。也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在书籍或文章前面,列于书后的称为“跋”或“后序”。这类文章,按不同的内容分别属于说明文或议论文。说明编写目的,简介编写体例和内容的属于说明文,对作品进行评论或对问题进行阐发的属于议论文。

正音(1)德祐( ) (2)缙绅( )

(3)纾祸( ) (4)觇北( )

(5)献谄( ) (6)诟虏帅( )

(7)贵酋( ) (8)羁縻( )( )

(9)二阃( ) (10)渚洲( )

(11)自刭( ) (12)殆例( )

(13)巡徼( ) (14)檄文( )

(15)毗陵( ) (16)邂逅( )( )

(17)余僇( ) (18)愧怍( )

(19)号呼靡及( ) ( )正音(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )填字(1)德 ( yòu ) (2) 绅( jìn )

(3) 祸( shū ) (4) 北( chān )

(5)献 ( chǎn ) (6) 虏帅( gòu )

(7)贵 ( qiú ) (8) (jī)(mí)

(9)二 ( kǔn ) (10) 洲( zhǔ )

(11)自 ( jǐng ) (12) 例( dài )

(13)巡 ( jiào ) (14) 文( xí )

(15) 陵( pí ) (16) (xiè)(hòu)

(17)余 ( lù ) (18)愧 ( zuò )

(19) 呼 及(háo ) ( mǐ )填字(1)德祐( yòu ) (2)缙绅( jìn )

(3)纾祸( shū ) (4)觇北( chān )

(5)献谄( chǎn ) (6)诟虏帅( gòu )

(7)贵酋( qiú ) (8)羁縻( jī )( mí )

(9)二阃( kǔn ) (10)渚洲( zhǔ )

(11)自刭( jǐng ) (12)殆例( dài )

(13)巡徼( jiào ) (14)檄文( xí )

(15)毗陵( pí ) (16)邂逅( xiè )( hòu )

(17)余僇( lù ) (18)愧怍( zuò )

(19)号呼靡及(háo ) ( mǐ )段落层次 第一部分:

(第1 — 5自然段)自述出使元营所遭遇的种种磨难,表现了作者视死如归、英勇抗争的爱国主义高尚情操。

第二部分:

(第6 — 8自然段)说明诗篇的写作情况和结集目的,并生发忠诚报国、死而无憾的感慨,且交代诗集的题名。疏通第1自然段字词除:授官。

都督:统率。

北兵:元兵。

萃: 聚集

所出:所字结构,“所┼动词”一种名词结构。

会:适逢。

当国者:掌管国务的人,如丞相。

纾:缓和,解除。

意:估计,料想。

以口舌动:用言语打动。

探讨提问:文天祥是在怎样的形势下出使北营的?明确:文天祥是在“时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施”(当时元兵已迫近国都门外,出战、坚守、迁都全都来不及实施)的严重形势下出使北营的。探讨提问:文天祥当时的心情和意图怎样?明确:心情是:“予不得爱身”(我不能只顾爱惜自己),即已抱定了为国捐躯的决心。其意图是:一方面“意北亦尚可以口舌动也”(估计元军方面还是可以用言语说动的),企图以外交手段来挽回败局;另一方面是“更欲一觇北,归而求救国之策”(更希望去观察一下元军的情况,回来后好寻求挽救国家的策略)。探讨提问:文天祥辞相印不拜而出使元营这件事说明了什么? 明确:

不计个人利害—无私,图救国之策。 小结第1节段意: 叙写 出使北营的背景、心情与意图,表达了作者在国事危急之际挺身自任的思想感情。疏通第2--3自然段字词遽 :立刻,马上。轻:轻视。?

慷慨,意气激昂。 羁縻 :束缚,这里是软禁、扣留的意思。

?度 :估量

?前:向前。直:直接,径直。诟 :耻辱,怒骂。当时元军统帅为伯颜,据《指南录》载:本来说定事完后便让文天祥回去,但元军却把贾余庆等放回,扣留了文天祥,文天祥当场怒骂伯颜失信,伯颜无词以对。

数列举罪状。

貌:表面?

探讨提问:文天祥至北营大致经历了三个阶段,这三个阶段是怎样的?明确:

第一阶段是:“初至北营……北亦未敢遽轻吾国。”

第二阶段是:“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后……予不得归矣。”

第三阶段是:“未几……北驱予并往,而不在使者之目。”探讨提问:文天祥既然“分当引决”(按理应当自杀),为什么却又“隐忍以行”(含垢忍辱地前往)?明确:将以有为也探讨提问:文天祥被拘留时“但欲求死”后来随祈请使北行,理当自杀而“隐忍以行”,这两种做法是否相互矛盾? 明确:不矛盾。“求死”是因为“不得脱”,以死保全名节;“隐忍以行”,是因为有机会逃脱,还可以有所作为,图救国之策。 探讨提问:“昔人云:‘将以有为也。’”这句话是否可以删去? 明确:删去后并不影响上下文的连贯性,但此句是下文的纲,作者历尽限险而不死,就因为他有这样一个坚强的信念。 小结第2、3节段意: 出使北营,震慑敌方,身受羁縻和被驱北上,表达了他忍辱负重,图谋再举的思想。疏通第4自然段第四段至京口,得间奔真州,即具以北虚实告东西二阃,约以连兵大举。中兴机会,庶几在此。留二日,维扬帅下逐客之令。不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。已而得舟,避()渚洲,出()北海,然后渡扬子江,入苏州洋,展转()四明、天台,以至于永嘉。

探讨提问:第4段写了哪几层意思? 明确:

第1层,得脱后的喜悦;

第2层,受误会后的困境;

第3层,得舟后急于南下的急迫心情。 探讨提问:能表达作者急切、紧张的心情,以及连续所经历的坎坷的动词有哪些?领会作者用词灵活多样的特点及其表达效果。 明确:极富表现力的动词有:“奔”写出了当时迫不择路的极快速度;“变”“诡”二字反映了形势突变以及自己采取的果敢行动;“避”“出”“渡”“入”“展转”“至于”等一连串动词,反映了作者迅速离开险境的情况,同时也表现了作者急于南下组织力量抗元以报效国家的急切心情。小结第4节段意:写出京口抵永嘉的苦难历程,表现了作者经历艰险,仍力图中兴的心愿。疏通第5自然段呜呼!予之及于死者不知其几矣!诋大酋当死;骂逆贼当死;与贵酋处二十日,争曲直,屡当死;去京口,挟匕首以备不测,几自刭死;经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死;真州逐之城门外,几徬徨死;如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;坐()桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死;贾家庄几为巡徼所陵迫死;夜趋高邮,迷失道,几陷死;质明,避哨()竹林中,逻者数十骑,几无所救死;至高邮,制府檄下,几以捕系死;行()城子河,出入()乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死;至海陵,如高沙,常恐无辜死;道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来()其间,无日而非可死;至通州,几以不纳死;以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死固付之度外矣!呜呼!死生,昼夜事也,死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉! 第五段探讨提问:在第5节中,两次使用“呜呼 ”一词,它在体现层次和表达感情方面起什么作用?明确:第一个“呜呼”引出种种“及于死 ”的危难,说明作者自己将生死置之度外;第二个“呜呼”把思想感情向前推进一步,抒发对于出生入死而国事难为的伤痛。“痛何如哉! ”主要是为国事而痛惜,是脱离险境后的伤痛。探讨提问:这段文字中连用了多少个“死”字?这样写是用了什么修辞手法?表达了作者怎样的思想感情?明确:连用了21个“死”字,构成了生动有力的排比句式,说明环境险恶,表现了为解救国难 而视死如归的思想感情。探讨提问:这段文字和全文有什么关系?明确:这段文字是全文抒发感慨、表达心态的高潮,是前一部分的深化与后一部分的提引。小结第5节段意: 以抒情为主,兼用叙述、说明和议论,抒发饱经痛苦以后的无限感慨和为国赴难的大无畏精神。疏通第6自然段第六段予在患难中,间以诗记所遭,今存其本,不忍废,道中手自抄录。使北营,留()北关外,为一卷;发()北关外,历吴门、毗陵,渡瓜洲,复还京口,为一卷;脱京口,趋真州、扬州、高邮、泰州、通州,为一卷;自海道至永嘉、来三山,为一卷。将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。

探讨提问:

诗集的由来是怎样的?明确:文天祥“在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废,……”(在患难当中,有时用诗来记录所遭遇的事情,现在保存着那些稿本不忍心丢掉……)。探讨提问:

结集的目的是什么?明确:目的是“将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。”(打算把它藏在家里,使后世人阅读它,同情我的志向啊。)(文天祥的志向是什么?中兴复国。)小结第6节段意: 说明诗集中卷次的划分情况和结集的目的。疏通第7自然段呜呼!予之生也幸,而幸生也何所为?求乎为臣,主辱,臣死有余僇;所求乎为子,以父母之遗体行殆,而死有余责。将请罪于君,君不许;请罪于母,母不许;请罪于先人之墓。生无以救国,死犹为厉鬼以击贼,义也;赖天之灵、宗庙之福,修我戈矛,从王于师,以为前驱,雪九庙之耻,复高祖之业,所谓“誓不与贼俱生”,所谓“鞠躬尽力,死而后已”,亦义也。嗟夫!若予者,将无往而不得死所矣。向也,使予委骨于草莽,予虽浩然无所愧怍,然微以自文于君亲,君亲其谓予何?诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!复何憾哉! 第七段探讨提问:第7段主要写什么内容?明确:这一段作者感慨自身尽忠尽孝,“誓不与贼俱生”的决心以及“鞠躬尽力,死而后已”的顽强意志。小结第7节段意: 写出作者忠诚报国、死而无憾的感慨。疏通第8自然段第八段是年夏五,改元景炎,庐陵文天祥自序其诗,名曰《指南录》。

探讨提问:为什么要以《指南录》命名?明确:取诗集中《扬子江》一诗“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”句意命名,表达了作者心指南宋、冒死南归的一片忠贞爱国之情。

小结第8节段意: 说明作序的时间和诗集的题名。总结提问:课文第5节连用22个“死”字,历来受到读者关注。这一段的内容与后文“予之生也幸,而幸生也何所为”一段的议论有什么样的关系?(见课本41页“文本研习2”)明确:第4段痛定思痛,扣住一个“死”字,概括九死一生的经历,表现出“生”之不易。作者万死不辞,是为了“将以有为也”。\第6段“予之生也幸,而幸生也何所为”,从当时社会的君臣父子伦理角度阐述报国之志,论述为臣者为子者的人生选择。\前面说“死”,这里说“生”,二者关系是什么?自己活下来的意义在哪里呢?\这段议论,理性地述说生的目的,表明自己死里逃生正是要为国家作出新的牺牲。这一段表白性的议论在前面叙述的基础上展开,对自己克服万难坚定南归的目的作进一步说明,阐述自己为国牺牲的决心,文章的主旨在此得以提升。研习:

《指南录后序》的二十二个“死” 南宋爱国政治家、民族英雄文天祥的《指南录后序》,以自述抒怀的形式, 历数作者自己出使北营被扣及伺机脱逃九死一生的艰险历程。文章气宇轩昂,慷慨悲歌,尤其是一连串地集中运用“死”字句,气断声吞,扣人弦心,爱国之志,充满字里行间,舍生取义的崇高品格跃然纸上。 呜呼!予之及于死(1)者不知其几矣!诋大酋当死(2);骂逆贼当死(3); 与贵酋处二十日,争曲直,屡当死(4);去京口,挟匕首以备不测,几自到死(5); 经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死(6);真州逐之城门外,几彷徨死(7);如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死(8);扬州城下,进退不由,殆例送死(9);坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死(10);贾家庄几为巡徼所陵迫死(11);夜趋高邮,迷失道,几陷死(12);质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死(13);至高邮,制府檄下,几以捕系死(14);行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死(15);至海陵,如高沙,常恐无辜死(16);道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来其间,无日而非可死(17);至通州,几以不纳死(18);以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死(19)固付之度外矣!呜呼!死(20)生,昼夜事也,死(21) 而死(22)矣;而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉! 凡“死”字共二十二处。这些“死”字,各司其职,各尽其能,既准确鲜明,又形象生动,可谓妙语纷呈,出神入化! 从这段文字的结构来分析,

“死”①为总述“死”的境地及危险性,具有提领下文的作用

“死”②至“死”(19)共十八个“死”字的作用。这十八个“死”字句,以并列排比形式出现,每句均以分号隔开。

“死”(20)至(22)三个“死”字归纳以上十八种“死”的可能性,表明作者对“死”的看法和态度,“死而死矣”,铿锵有力,掷地有声,充分显示其以“死”报国的宏伟决心和凛然正气。 从“死”的词性划分,

一、作名词的“死”有①、⑨、(12)、(19)、(20)、(21),共六个,或作主语,或作宾语; 二、作动词的“死”有②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、(10)、(11)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(22),共十六个。 从“死”的危险划分:

一、有的来自敌方(元营),如②、③、④、⑥、⑧、(10)、(13)、(15)等,用以揭露元军的凶狠和残暴;二、有的来自内部(南宋),如⑦、⑨、 (11)、(14)、(18)等,用以披露南宋的混乱和腐败;

三、有的来自环境的险恶,如(12)、(16)、(17)、(19)、等,用以透露社会的动荡和不安。 从“死”的方式划分:

主动(自杀)的“死”仅有⑤、⑥、⑦三个,表明作者自己的赤胆忠心;被动(他杀)的“死”有其余十四个( 即所有来自敌方和南宋的“死”的威胁),显示文天祥的高风亮节。 至于“死”的次数多寡,“死”前有“屡”、“几”等词加以限定,真是“层见错出”,不计其数,这里就不赘述了。 主题 本文表达了作者在国难当头时刻锐身自任的气概、坚贞不渝的节操和以死报国的决心。写作特点1.本文记叙,抒情,议论很完美地结合。表现在:

①在记叙的基础上抒情。例如第2段,写被驱北上时,指出“予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:‘将以有为也。’”这里包含着克制内心无限痛苦的强烈感情。这是在记叙基础上的抒情,而抒情中又带有议论成分。

②在叙事的前后,用有强烈感彩的词句直接抒情。例如第4段关于生与死的问题,文中用大段抒情与描写相结合的文字表达心境。

③有时将感情融入叙事。如第3段,既写出了当时由中兴有望到无可投奔的处境,又反映出作者由兴奋而悲愤的急剧变化的感情。写作特点 2.语言生动而准确,特别是动词的使用。

如文中表现行踪的动词,表示离开某地用“去(京口)”表示前往某地用“如(杨州)”“趋(高邮)”;表示到达某地用“至(海陵)”,“来(三山)”;表示经由某处用“过(瓜州扬子桥)”,“道(海安、如皋)”,“历(吴门毗陵)”。此外,动词“奔”“变”“诡”“行”“宿”“出”“没”“穷饿”“呼号”“避”“渡”“入”“展转”都准确地表明了活动地点,也表达了作者心情急切、紧张和经历的坎坷。 作者通过自身的艰险经历表达以身许国的决心和奔走报国的心志,抒发了自己在九死一生情况下的爱国情怀。

文天祥作为一位历史上的爱国志士,他的报国行为是感人的,在强敌面前威武不屈,表现了高度的民族气节。当然他企图以言辞说动敌人是对敌方估计不足。总 结[教学目的]

1、了解序言的写法。

2、认知、识记某些实词的形、音、义,理解有关的几个虚词和“……为……所……”格式在文中的用法。

3.理解本文在叙述中间用议论、抒情等表达方式的作用,及长短句、排比句、对偶句交错使用的表达效果。

4.理解文天祥以死报国的爱国精神。

[教学方法]

导读法,比较阅读法。 词性活用A.名词作状语

北虽貌敬(貌:表面上)

予分当引决(分:按名份)

草行露宿(草:在荒野里。露:在露天下。)

日与北骑相出没(日:每天)

B.形容词作动词

北亦未敢遽轻吾国(轻:轻视) 词性活用(二)C.动词作名词

贾家庄几为巡徼所陵迫死

B.名词作动词

道海安、如皋(道:取道)

则直前诟虏帅失信(前:走上前)

庐陵文天祥自序其诗,名曰《指南录》。

维扬帅下逐客之令(下:下达)

古今异义穷饿无聊,追购又急(古:没有依托。今:单调,没有价值。)

以至于永嘉(古:到达。今:表示退一步的副词。)

初至北营,抗辞慷慨(古:十分激烈。今:大方。)

为巡船所物色(古:搜寻。今:寻找需要的人才或东西。)

几彷徨死(古:走投无路。今:犹豫不定,不知往哪里去好。)

众谓予一行为可以纾祸(古:出使一次。今:一群人)

是年夏五(古:指示代词,这。今:判断动词)

不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后

约以连兵大举

避哨(于)竹林中/出入(于)乱尸中请罪于先人之墓

将请罪于君/请罪于母

日与北骑相出没于长淮间。

介宾短语后置介词短语后置 1、介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,这类补语按现代汉语习惯是放在谓语动词前作状语翻译是就把它作了状语。

例:事急矣,请奉命求救于孙将军

公与之乘,占于长勺

2、介词结构“以……”多置于动词前作状语

例:形似酒尊饰以篆文山龟鸟兽之形 予羁縻不得还

真州逐之城门外

贾家庄几为巡徼所陵迫死

被动句式☆初,奉使往来,无留北者被动句:主语是谓语动词所表示行为的被动者的句式叫被动句。1、用“于”表被动

例:而君幸于赵王……

李氏子蟠……不拘于时,学于余。

2、用“见”“见……于……”“受……于……”表被动

例:秦城恐不可得,徒见欺……

臣诚恐见欺于王而负赵……

吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人,吾计决矣。

3、用“为”“为……所……”“……为所……”表被动

例:兔不可得 ,而身为宋国笑

赢闻如姬父为人所杀……

不者,若属皆且为所虏!

4、用“被”字表被动

例:予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

5、无语法标志的被动句,只能从句意及上下文判断。

例:洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。定语后置

骑数千过其门