四 “土耳其之父”凯末尔 学案(含答案) (1)

文档属性

| 名称 | 四 “土耳其之父”凯末尔 学案(含答案) (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 128.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-13 09:51:23 | ||

图片预览

文档简介

专题四

“亚洲觉醒”的先驱

一、中国民族民主革命的先行者——孙中山

【课程标准】

概述孙中山领导推翻清王朝君主专制制度、建立资产阶级共和国的主要史实,评价其在二十世纪中国社会巨变中的历史作用。

【知识梳理】

一

、追寻救国之路

1、主要背景:⑴西方列强的政治、经济压迫。⑵清王朝的反动腐朽统治。⑶孙中山上书李鸿章提出革新政治遭冷遇。

2、革命活动:⑴建立兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山建立。性质:中国第一个资产阶级革命团体。口号:提出“振兴中华”。革命主张(纲领):驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府。意义:它的建立标志着孙中山开始踏上民主革命道路

。

⑵举行广州起义:1895年10月,因计划泄露,起义未发动就失败。这次起义表明以孙中山为代表的资产阶级革命者已同清王朝彻底决裂,以武装起义迈出中国民主革命的第一步。

二、组建革命同盟

1、历史背景:⑴八国联军侵华后,清政府已完全蜕变为“洋人的朝廷”。⑵民主革命思想的广泛传播。⑶华兴会、光复会等资产阶级革命团体的相继建立,但小团体无力领导全国的反清革命。

2、创立政党——同盟会。⑴成立:1905年8月,中国同盟会在日本东京成立。⑵政治纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。⑶机关报:《民报》。⑷性质:近代中国第一个全国性的资产阶级革命政党。

3、确立指导思想——三民主义。⑴内容:孙中山在《民报》“发刊词”中,第一次把同盟会的政治纲领阐发为“民族”、“民权”、“民生”三大主义,确立了民族独立、民权自由和民生幸福的三民主义奋斗目标,并提出用革命的手段去实现它。⑵意义:三民主义的提出,表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,有力地推动了资产阶级民主革命运动的发展,成为革命党人的战斗口号和团结旗帜。

三、缔造中华民国

1、发动武昌起义:1911年10月10日爆发,全国响应,清政府统治土崩瓦解。

2、成立中华民国:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任临时大总统,中华民国成立,成立临时参议院,以孙中山为首的中国第一个以选举形式产生的民主共和国政府宣告组成。

3、结束清朝统治:1912年2月12日,溥仪被迫下诏退位,统治中国两千多年的封建君主专制制度被推翻。

4、颁布《中华民国临时约法》:①颁布:1912年3月,由参议院制定、孙中山在南京颁布。②内容:主权在民;人民享有各种权利;实施三权分立;实行责任内阁制。③性质:资产阶级共和国宪法。④意义:用法律形式确立了民主共和政体,并确保建立实行议会民主和责任内阁制的资产阶级共和国。民主共和的观念深入人心,促进了民族觉醒和民主精神的高涨。推动了中国社会的发展。

四、捍卫民主共和

1、1913年,发动二次革命,因革命党人纪律涣散而失败。

2、1914年,在东京成立中华革命党,规定党的宗旨是“实行民权民生两主义”、“扫除专制政府,建设完全民国”。

3、1916年,倡导护国运动,先后发表《讨袁宣言》、《第二次讨袁宣言》,袁世凯复辟失败。

4、1917年,领导护法运动,借助西南军阀反对段祺瑞废弃《临时约法》、拒绝召开国会、破坏共和制度。因南北军阀串通勾结而失败。

5、1922年,领导第二次护法运动讨伐北洋军阀,因陈炯明的叛变而失败。

五、开创新三民主义时代

1、历史背景:⑴孙中山捍卫共和斗争的屡次失败,使得他认识到依靠军阀捍卫共和的不可能,认识到革命缺乏真正的群众基础和革命力量。⑵十月革命成功对他的影响,以及苏俄和共产国际的帮助。⑶中共的帮助。

2、提出新三民主义:⑴会议:1924年1月,国民党一大在广州举行。大会通过了《中国国民党第一次全国代表大会宣言》草案,对三民主义做了适应时代潮流的新解释,后人称之为新三民主义。⑵新内容:提出反帝要求;民族提倡各民族一律平等;民权为一般平民所有;民生节制资本;耕者有其田。⑶意义:它成为国共合作的共同纲领,也标志着国民党联俄、联共、扶助农工三大政策的正式确立。(国民党一大的召开标志第一次国共合作的形成,是孙中山晚年推进中国革命的一大历史功绩。后来组建黄埔军校和新式革命武装,推动了国民大革命的发展。)

【合作探究】

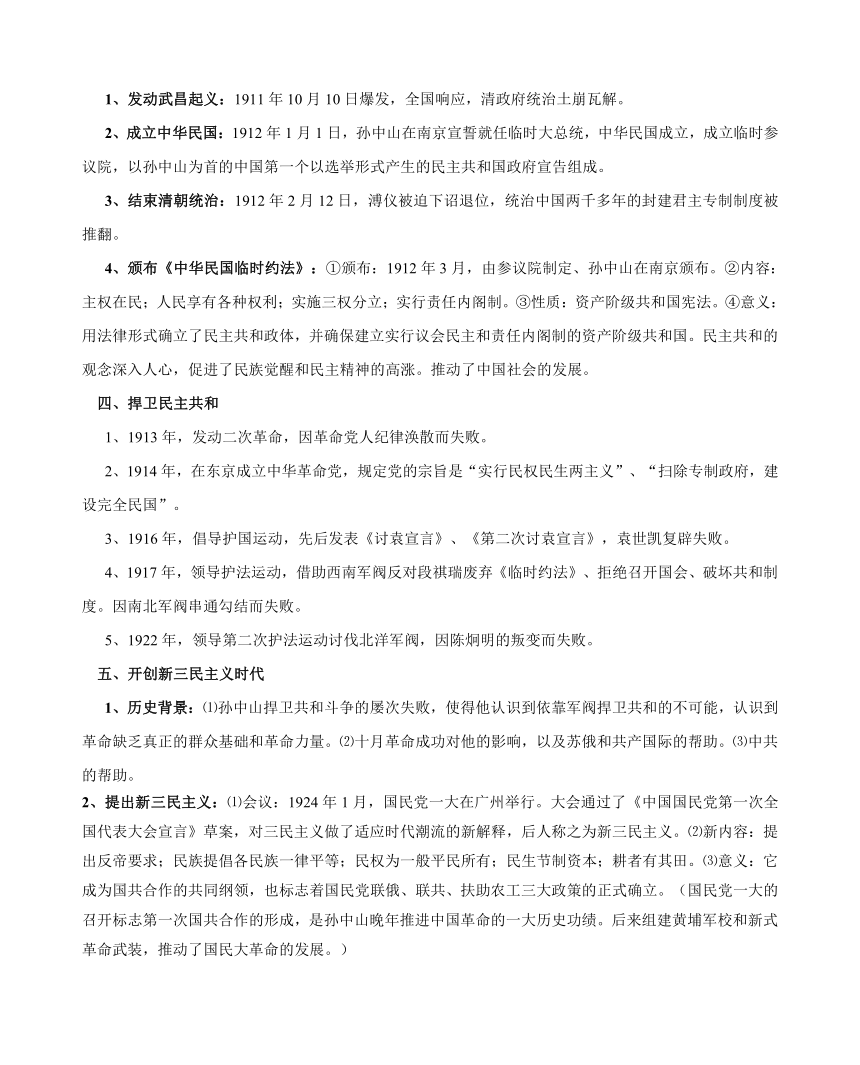

孙中山捍卫民主共和的斗争及其失败原因

名称

时间

起因

经过

结果

二次革命

1913

宋教仁遇刺及“善后借款”

1913年7月,孙中山组织发动讨袁

由于力量对比悬殊和革命力量分而失败

护国运动

1916

袁世凯复辟帝制

发表《讨袁宣言》《第二次讨袁宣言》

袁世凯被迫取消帝制

第一次护法运动

1917

段祺瑞拒绝恢复《临时约法》和国会

借助西南军阀,在广州成立护法军政府

遭到西南军阀的排挤而失败

第二次护法运动

1921-1922

为了恢复《临时约法》和国会

当选非常大总统,准备组织北伐

因陈炯明在广州发动叛乱而失败

孙中山维护民主共和的斗争大都失败的原因是什么?(1)主观:资产阶级革命派的局限性。①政党:革命党组织涣散,缺乏凝聚力。②纲领:三民主义有重大缺陷。③军队:利用军阀打军阀,没有自己的武装。④群众:脱离工农,缺乏群众基础。(2)客观:帝国主义和封建势力相勾结,力量强大。(3)根源:半殖民地半封建的中国资本主义发展不充分。→说明资产阶级领导的旧民主主义革命已走到了尽头。

【巩固练习】

1、孙中山先生是伟大的民主革命先行者,他殚精竭虑地勾画中国社会的发展蓝图,并为之进行不懈的奋斗。

材料一

文明越发达,社会问题越着紧,……英国财富多于前代不止数千倍,人民的贫穷甚于前代也不止数千倍,并且富者极少,贫者极多。……美国官吏有由选举得来的,有由委任得来的。……无论是选举、是委任,皆有很大的流弊,就选举上说……美国代表院中,往往有愚蠢无知的夹杂在内。

——孙中山《民族的、国民的、社会的国家》(1906年)

材料二

政是众人之事,集合众人之事的大力量,便叫做政权;政权就可以说是民权。治是管理众人之事,集合管理众人之事的大力量,便叫做治权;治权就可以说是政府权。所以政治之中,包含有两个力量:一个是政权,一个是治权。这两个力量,一个是管理政府的力量,一个是政府自身的力量。

——孙中山《三民主义·民权主义》

材料三

(欧、美)没有解决土地问题……解决的法子,社会学者所见不一,兄弟所最信的是定地价的法,比方地主有地价值一千元,可定价为一千,或多至二千,就算那地将来因交通发达价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损;赢利八千,当归国家。这于国计民生,皆有大益。少数富人把持垄断的弊端自然永绝,这是最简便易行之法。

——孙中山《民族的、国民的、社会的国家》(1906年)

材料四

国家当给佃农以土地,资其耕种……凡本国人及外国人之企业,或有独占的性质,或规模过大为私人之力所不能办者,如银行、铁道、航路之属,由国家经营管理之,使私有资本制度不能操纵国民之生计,此则节制资本之要旨也。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》

请回答:

(1)依据材料一、二、三指出,孙中山认为资本主义国家存在哪些弊端 为此,孙中山提出了哪些政治、经济主张 (5分)

(2)材料四与材料三相比,孙中山提出了哪些新的经济主张 结合所学知识分析这些新的经济主张在当时产生的政治意义。(5分)

2、最近几年民生问题是社会各界关注的焦点,“民生”一词成为出现频率最高的话语之一。

材料一

世界开化,人智益蒸,物质发舒,百年锐于千载,经济问题继政治问题之后,则民生主义跃跃然动,二十世纪不得不为民生主义之擅场(压倒全场)时代也。……然而欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党之日炽,社会革命其将不远。吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次之革命,而况追逐于人已然之末轨者之终无成耶!夫欧美社会之祸,伏之数十年,及今而后发见之,又不能使之遽去。吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。

——1905年10月20日孙中山《民报》发刊词

材料二

固于中国两种革命必须同时并举,既废手工采机器,又统一而国有之。于斯际,中国正需机器,以营其巨大之农业,以出其丰富之矿产,以建其无数之工厂,以扩张公共运输,以发展其公用事业。……凡夫事物之可以委诸个人,或其较国家经营为适宜者,应任个人为之,由国家奖励,而以法律保护之。……至其不能委诸个人及有独占性质者,应由国家经营之。

——孙中山《建国方略之二

物质建设》即《实业计划》(1917—1919)

材料三

国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一曰平均地权;二曰节制资本。盖酿成经济组织之不平均者,莫大于土地权之为少数人所操纵。……私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税,并于必要时依报价收买之,此则平均地权之旨也。凡本国人及外国人之企业,或有独占的性质,或规模过大为私人之力所不能办者,如银行、铁路、航路之属,由国家经营管理之,使私有资本制度不能操纵国计民生。此则节制资本之要旨也。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》(1924年)

材料四

民生主义是孙中山最具前瞻性的思想遗产,也是当时最为曲高和寡的政治主张。

——2010年11月章开沅《革命不是制造出来的》

请回答:

(1)概括材料一中孙中山主张“民生主义”的原因。(2分)

(2)材料二的“两种革命”的含义是什么?(2分)

(3)材料三中孙中山的“民生主义”内容有什么新发展?其目的是什么?材料二、三中关于所有制形式的主张有何相同之处?(5分)

(4)综合上述材料,并结合所学知识,指出材料四中孙中山的民生主义思想“曲高和寡”的主要社会原因。(1分)

【史论共享】

1.评价孙中山在二十世纪中国社会巨变中的历史作用?

孙中山是中国民族民主革命的先行者,并且毕生致力于中国民主革命事业。他高举三民主义大旗,推翻了君主专制制度,有力地促进了民族的觉醒和民主精神的高涨,开启了中国进步的闸门,求新求变的历史潮流推动着中国社会向前发展。此后他开创了新三民主义时代,继续推进中国革命,为中华民族的解放和振兴,建立了不可磨灭的历史功绩。他是站在时代潮流前面,领导中国人民结束旧时代,开拓新时代的伟大革命家。

人物传孙中山参考答案

1、(1)弊端:官员产生方式不合理、贫富悬殊、垄断资本操纵国计民生。(3分)政治主张:政权和治权分立。(1分)经济主张:平均地权。(1分)

(2)新的主张:耕者有其田;节制资本。(2分)意义:调动工农群众反帝反封建积极性;推动国共合作;促进国民革命运动的开展。(3分)

2、(1)原因:民生主义是时代潮流;避免出现欧美的社会问题(贫富悬殊)。(2分)

(2)含义:工业革命;国有化。(2分)

(3)发展:节制资本。(1分)

目的:为了国计民生;发展经济;避免贫富不均;稳定社会秩序。(任答两点,共2分)

共同:国有与私有(或国家资本和私人资本)相结合。(2分)

(4)原因:半殖民地半封建的社会性质没有改变(或民族、民主革命任务没有真正完成)。(1分)

二、圣雄甘地

【课程标准】

讲述甘地领导印度国民大会党进行“非暴力不合作运动”的主要事迹,认识其在印度民族解放运动中的历史作用。

【知识梳理】

一、“非暴力主义”思想的形成

1、形成原因:⑴反对殖民主义统治、争取民族解放运动潮流的影响。⑵在南非的22年,甘地将印度教的仁爱和基督教、伊斯兰教的仁爱思想相结合。

2、主要主张:非暴力抵抗;暴力导致人类丧失理智;以仁慈改造人类;1909年,他出版《印度自治》,阐述了争取印度自由的思想。

二、土布运动

1、主要原因:甘地认为英国殖民者用机器生产取代传统的印度手工织布,致使印度人民陷于失业和贫困之中,恢复传统的手工织布劳动是振兴广大农村的关键。

2、历史影响:甘地倡导土布运动,宣传非暴力抵抗的思想,进一步提高了他在国内的政治威望和影响。

三、“非暴力不合作”运动

1、开展的原因:⑴一战给印度造成了巨大损失。⑵阿姆利则惨案激起了印度反帝运动的进一步高涨,也促使甘地对英国的态度发生了根本性变化。

2、“非暴力不合作”计划的提出和通过:⑴1919年11月,甘地第一次提出了对英国的“不合作”主张,号召开展不合作运动,并呼吁国大党响应。⑵1920年9月,国大党正式通过了甘地提出的非暴力不合作计划及甘地起草的党纲,使非暴力不合作成为国大党的指导思想。

3、“非暴力不合作”运动的步骤:

⑴印度人放弃英国人授予的官衔、爵位和荣誉;⑵拒绝在殖民当局工作,以手工纺纱抵制洋布;⑶拒绝纳税。

4、运动的开展和发展:⑴第一次:1920年在甘地的发动和领导下,运动迅速席卷印度次大陆,英国在印度的殖民统治完全陷入瘫痪。但因1922年的乔里乔拉事件而终止。(随后,甘地又发动了“土布运动”,号召全印度拒绝使用洋布,以抵制英国的盘剥。)

⑵第二次:1930年的食盐长征揭开了第二次非暴力不合作运动的序幕,也在“食盐进军”中达到了高潮。甘地号召印度人民用海水煮盐,自制食盐,以抵制当局的食盐专营法。英国殖民当局逮捕了甘地和国大党其他领导人,并下令取缔国大党,引起了更强烈的反抗,印度的民族独立运动脱离“非暴力”的轨道,走向了暴力革命。1931年,英国殖民当局被迫释放甘地,撤销了取缔国大党的禁令。随后,与甘地达成了《甘地—艾尔文协定》——甘地停止不合作运动;当局释放政治犯,允许人民煮盐。此后,甘地继续为印度独立而奋斗,他多次入狱,多次绝食祈祷,印度民族独立运动不断向前发展。

⑶第三次:二战爆发后甘地发起,但遭到英国政府的严厉镇压,甘地发起让英国人滚出印度的运动。二战期间,甘地多次入狱,多次进行绝食斗争。

四、为消除种姓制度、消弭印度教和伊斯兰教之间的纷争、为避免印度分裂而努力

1、多次与穆斯林联盟领导人会谈,试图消除分歧,避免印度分裂。

2、1947年6月,《蒙巴顿方案》公布,面对印、巴分治以及印度教徒和穆斯林之间有增无减的冲突,甘地多次为印度的团结与和平而绝食祈祷。

3、1948年1月30日晚,“圣雄”甘地被一名狂热的印度教徒开枪刺杀。

【合作探究】

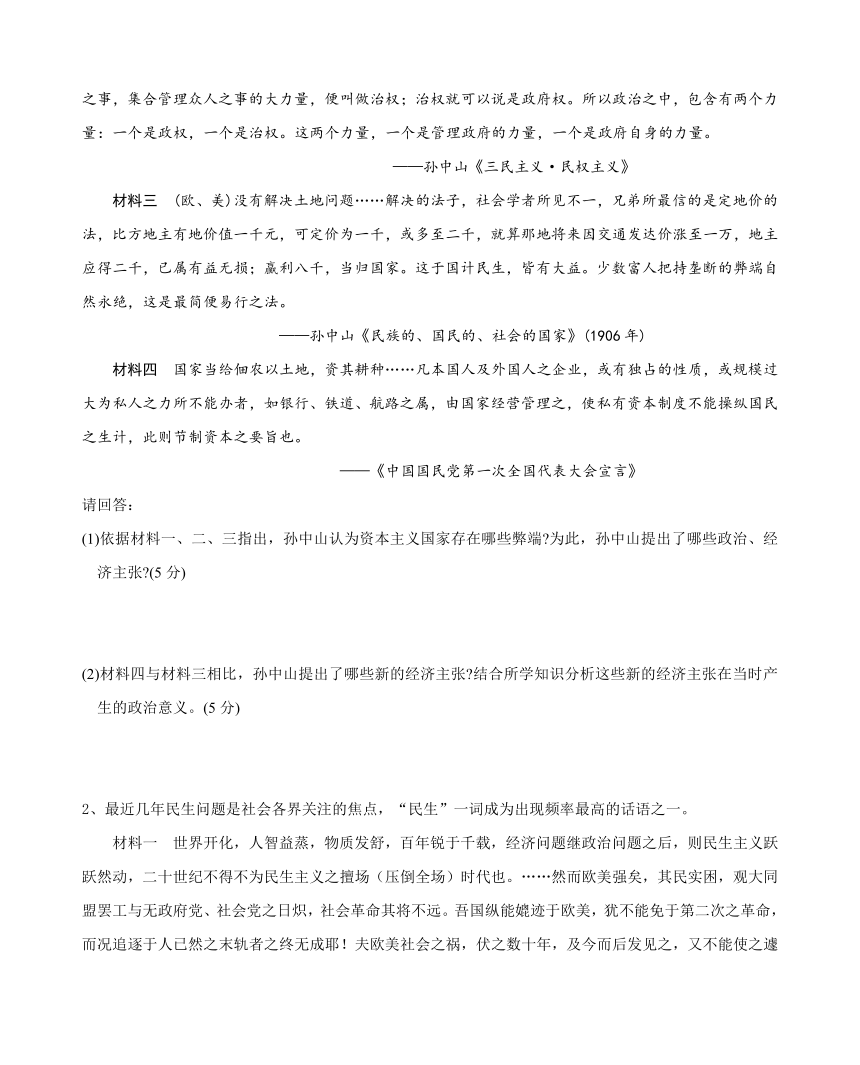

1、甘地发动三次不合作运动:

第一次非暴力不合作运动

第二次非暴力不合作运动

第三次非暴力不合作运动

时间

一战后(1919-1922)

1930年

二战爆发后

原因

阿姆利则惨案(导火线)

1929经济危机,英国在印度实行“食盐专卖法”

二战爆发后,英国殖民势力的衰落,印度人民强烈反抗

经过

基拉法特会议:第一次提出“不合作”的主张。三步走:①印度人放弃英国人授予的官衔、爵位、荣誉;②拒绝为殖民当局工作;③抵制洋布,拒绝纳税

1930年的“食盐进军”,标志非暴力不合作运动达到高潮。

甘地提出“英国退出印度”——争取印度的统一与独立

结果

(1)不合作运动打击了英国的殖民统治,抵制了其经济势力的侵略。(2)1922年,发生乔里乔拉村暴力事件后,甘地宣布终止运动

相互妥协:《甘地——艾尔文协定》,甘地停止不合作运动;当局释放政治犯;允许沿海人民煮盐。

印度的独立:二战结束后,英国被迫同意印度独立。1947年英国提出《蒙巴顿方案》,印度分为印度、巴基斯坦两个独立国家。

2.甘地在印度民族解放运动中的历史作用。

甘地是20世纪世界民族独立和解放运动的历史潮流中涌现出来的印度民族英雄,他持之以恒地发动不合作运动,反抗英国殖民统治,把他的一生都献给了印度的民族独立事业,被称为印度之魂。

⑴功绩:

①创立并宣传甘地主义思想,指导了民族解放运动;

②领导非暴力不合作运动,沉重打击了英国的殖民统治,增强印度人民的自信心。

③晚年致力于调解教派矛盾,直至为印度的团结献出生命,伟大的人格受到世人的尊敬。

⑵局限:

①政治:把民族运动局限于非暴力的框架内,影响了民族运动的进一步发展,反映了印度资产阶级在斗争中的动摇性与妥协性;

②经济:抵制西方物质文明,崇尚印度传统文明,抛弃先进技术,是历史的倒退

③对外:甘地始终对英国政府抱有幻想,体现了资产阶级局限性

总之,甘地是印度民族解放时期杰出的资产阶级革命家,民族独立运动先驱,无愧“圣雄”、“国父”称号。

【巩固练习】

马克思认为:“在经济学上是错误的东西,在世界历史上却可以是正确的。”甘地的经济思想复杂而独特,又充满矛盾。阅读下列材料:

【材料一】正是由于机器使印度赤贫遍野。曼彻斯特给我们造成的伤害难以估量。由于曼彻斯特,印度的手工业差不多消亡了。但是我犯了一个错误。怎么能责怪曼彻斯特呢?我们穿着曼彻斯特的衣服,所以曼彻斯特才生产它们。当我觉察到孟加拉人的勇敢时,我由衷地感到高兴。在该管辖区内,没有纺织厂。因此,他们能够恢复原始的手工纺织业。

——甘地《印度自治》

【材料二】自治是一座伟大的机构,……但中心始终是纺纱车,所有活动都要围绕它旋转。

——止默《甘地论》第79页

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,甘地认为印度贫困的根源是什么?应采取怎样的对策和斗争形式?(5分)

(2)据材料二,甘地认为印度自治的中心是什么?(1分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,论证马克思的观点。(4分)

阅读下列材料:

材料一

正是由于机器使印度赤贫遍野。曼彻斯特给我们造成的伤害难以估量。由于曼彻斯特,印度的手工业差不多消亡了。但是我犯了一个错误。怎么能责怪曼彻斯特呢?我们穿着曼彻斯特的衣服,所以曼彻斯特才生产它们。

——甘地《印度自治》

材料二

自治是一座伟大的机构,……但中心始终是纺纱车,所有活动都要围绕它旋转。

——止默《甘地论》

请回答:

(1)据材料一,指出甘地认为印度贫困的根源是什么?结合所学知识,归纳导致材料一历史现象的主要原因。(3分)

(2)据材料二,指出甘地认为印度实现自治的中心是什么?结合所学知识,概括甘地为实现印度自治采取的斗争对策和形式。(3分)

(3)综合上述材料和所学知识,从斗争形式和目标两个方面,谈谈你对甘地的看法。(4分)

【史论共享】

认识甘地在印度民族解放运动中的历史作用?

甘地是20世纪世界民族独立和解放运动的历史潮流中涌现出来的印度民族英雄,他持之以恒地发动不合作运动,反抗英国殖民统治,把他的一生都献给了印度的民族独立事业,被称为印度之魂。

人物传甘地参考答案

1、(1)根源:英国殖民者用机器大生产取代传统的印度手工织布。(2分)

对策:恢复传统手工织布劳动。(2分)

斗争形式:非暴力抵抗。(1分,答“暴力不合作”不给分)

(2)中心:手纺车(纺纱车)(1分)

(3)甘地主张用手工劳动抵制机器大生产,具有反工业化倾向;甘地倡导的“土布运动”(或手纺车运动)运用非暴力抵抗以振兴民族经济,培养民族自尊、自信和合作奉献精神,在争取印度民族自治中发挥不可低估的作用。(4分)

2、英国殖民统治(用机器大生产取代传统的印度手工织布)。(1分)。背景:印度沦为殖民地;工业革命(2分)

手纺车(纺纱车)(1分)对策:恢复传统手工织布劳动。(1分)形式:非暴力抵抗。(1分答“暴力不合作”不给分)

(3)用手工劳动抵制机器大生产,具有反工业倾向;(2分)非暴力不合作运动,增强了民族自信与合作,在争取民族自治中发挥了作用。(2分)

“亚洲觉醒”的先驱

一、中国民族民主革命的先行者——孙中山

【课程标准】

概述孙中山领导推翻清王朝君主专制制度、建立资产阶级共和国的主要史实,评价其在二十世纪中国社会巨变中的历史作用。

【知识梳理】

一

、追寻救国之路

1、主要背景:⑴西方列强的政治、经济压迫。⑵清王朝的反动腐朽统治。⑶孙中山上书李鸿章提出革新政治遭冷遇。

2、革命活动:⑴建立兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山建立。性质:中国第一个资产阶级革命团体。口号:提出“振兴中华”。革命主张(纲领):驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府。意义:它的建立标志着孙中山开始踏上民主革命道路

。

⑵举行广州起义:1895年10月,因计划泄露,起义未发动就失败。这次起义表明以孙中山为代表的资产阶级革命者已同清王朝彻底决裂,以武装起义迈出中国民主革命的第一步。

二、组建革命同盟

1、历史背景:⑴八国联军侵华后,清政府已完全蜕变为“洋人的朝廷”。⑵民主革命思想的广泛传播。⑶华兴会、光复会等资产阶级革命团体的相继建立,但小团体无力领导全国的反清革命。

2、创立政党——同盟会。⑴成立:1905年8月,中国同盟会在日本东京成立。⑵政治纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。⑶机关报:《民报》。⑷性质:近代中国第一个全国性的资产阶级革命政党。

3、确立指导思想——三民主义。⑴内容:孙中山在《民报》“发刊词”中,第一次把同盟会的政治纲领阐发为“民族”、“民权”、“民生”三大主义,确立了民族独立、民权自由和民生幸福的三民主义奋斗目标,并提出用革命的手段去实现它。⑵意义:三民主义的提出,表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,有力地推动了资产阶级民主革命运动的发展,成为革命党人的战斗口号和团结旗帜。

三、缔造中华民国

1、发动武昌起义:1911年10月10日爆发,全国响应,清政府统治土崩瓦解。

2、成立中华民国:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任临时大总统,中华民国成立,成立临时参议院,以孙中山为首的中国第一个以选举形式产生的民主共和国政府宣告组成。

3、结束清朝统治:1912年2月12日,溥仪被迫下诏退位,统治中国两千多年的封建君主专制制度被推翻。

4、颁布《中华民国临时约法》:①颁布:1912年3月,由参议院制定、孙中山在南京颁布。②内容:主权在民;人民享有各种权利;实施三权分立;实行责任内阁制。③性质:资产阶级共和国宪法。④意义:用法律形式确立了民主共和政体,并确保建立实行议会民主和责任内阁制的资产阶级共和国。民主共和的观念深入人心,促进了民族觉醒和民主精神的高涨。推动了中国社会的发展。

四、捍卫民主共和

1、1913年,发动二次革命,因革命党人纪律涣散而失败。

2、1914年,在东京成立中华革命党,规定党的宗旨是“实行民权民生两主义”、“扫除专制政府,建设完全民国”。

3、1916年,倡导护国运动,先后发表《讨袁宣言》、《第二次讨袁宣言》,袁世凯复辟失败。

4、1917年,领导护法运动,借助西南军阀反对段祺瑞废弃《临时约法》、拒绝召开国会、破坏共和制度。因南北军阀串通勾结而失败。

5、1922年,领导第二次护法运动讨伐北洋军阀,因陈炯明的叛变而失败。

五、开创新三民主义时代

1、历史背景:⑴孙中山捍卫共和斗争的屡次失败,使得他认识到依靠军阀捍卫共和的不可能,认识到革命缺乏真正的群众基础和革命力量。⑵十月革命成功对他的影响,以及苏俄和共产国际的帮助。⑶中共的帮助。

2、提出新三民主义:⑴会议:1924年1月,国民党一大在广州举行。大会通过了《中国国民党第一次全国代表大会宣言》草案,对三民主义做了适应时代潮流的新解释,后人称之为新三民主义。⑵新内容:提出反帝要求;民族提倡各民族一律平等;民权为一般平民所有;民生节制资本;耕者有其田。⑶意义:它成为国共合作的共同纲领,也标志着国民党联俄、联共、扶助农工三大政策的正式确立。(国民党一大的召开标志第一次国共合作的形成,是孙中山晚年推进中国革命的一大历史功绩。后来组建黄埔军校和新式革命武装,推动了国民大革命的发展。)

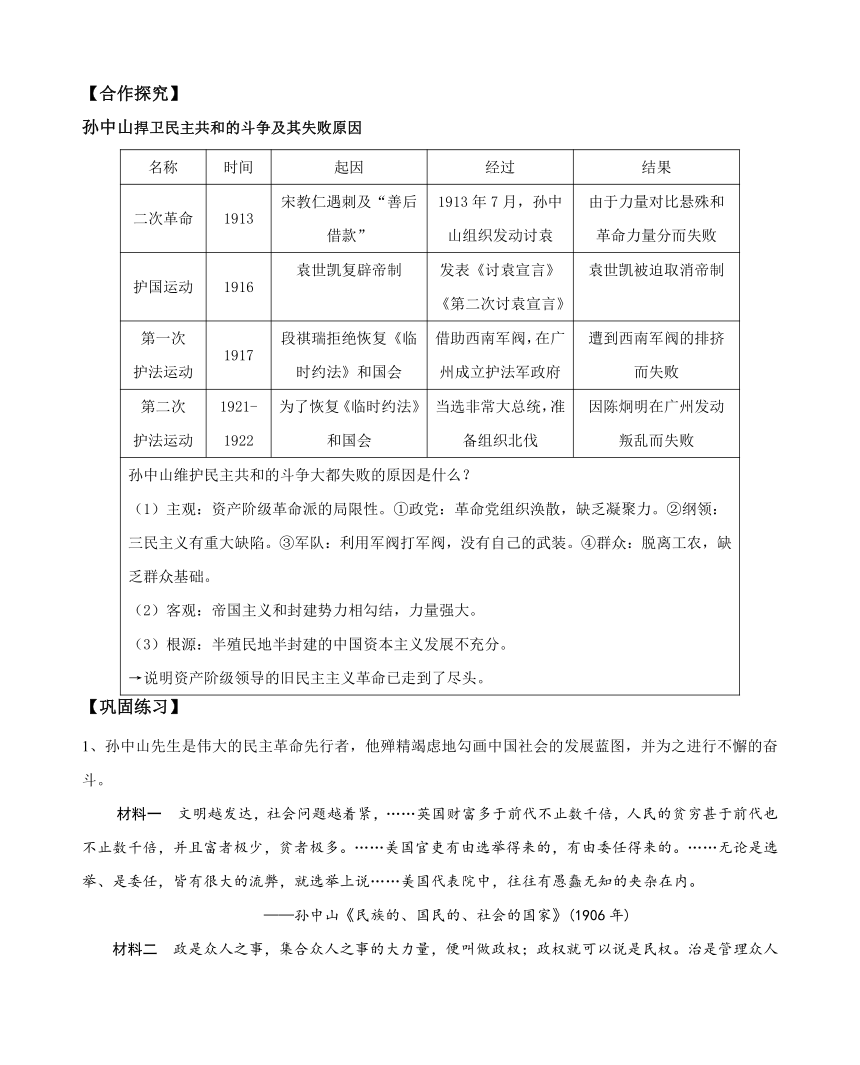

【合作探究】

孙中山捍卫民主共和的斗争及其失败原因

名称

时间

起因

经过

结果

二次革命

1913

宋教仁遇刺及“善后借款”

1913年7月,孙中山组织发动讨袁

由于力量对比悬殊和革命力量分而失败

护国运动

1916

袁世凯复辟帝制

发表《讨袁宣言》《第二次讨袁宣言》

袁世凯被迫取消帝制

第一次护法运动

1917

段祺瑞拒绝恢复《临时约法》和国会

借助西南军阀,在广州成立护法军政府

遭到西南军阀的排挤而失败

第二次护法运动

1921-1922

为了恢复《临时约法》和国会

当选非常大总统,准备组织北伐

因陈炯明在广州发动叛乱而失败

孙中山维护民主共和的斗争大都失败的原因是什么?(1)主观:资产阶级革命派的局限性。①政党:革命党组织涣散,缺乏凝聚力。②纲领:三民主义有重大缺陷。③军队:利用军阀打军阀,没有自己的武装。④群众:脱离工农,缺乏群众基础。(2)客观:帝国主义和封建势力相勾结,力量强大。(3)根源:半殖民地半封建的中国资本主义发展不充分。→说明资产阶级领导的旧民主主义革命已走到了尽头。

【巩固练习】

1、孙中山先生是伟大的民主革命先行者,他殚精竭虑地勾画中国社会的发展蓝图,并为之进行不懈的奋斗。

材料一

文明越发达,社会问题越着紧,……英国财富多于前代不止数千倍,人民的贫穷甚于前代也不止数千倍,并且富者极少,贫者极多。……美国官吏有由选举得来的,有由委任得来的。……无论是选举、是委任,皆有很大的流弊,就选举上说……美国代表院中,往往有愚蠢无知的夹杂在内。

——孙中山《民族的、国民的、社会的国家》(1906年)

材料二

政是众人之事,集合众人之事的大力量,便叫做政权;政权就可以说是民权。治是管理众人之事,集合管理众人之事的大力量,便叫做治权;治权就可以说是政府权。所以政治之中,包含有两个力量:一个是政权,一个是治权。这两个力量,一个是管理政府的力量,一个是政府自身的力量。

——孙中山《三民主义·民权主义》

材料三

(欧、美)没有解决土地问题……解决的法子,社会学者所见不一,兄弟所最信的是定地价的法,比方地主有地价值一千元,可定价为一千,或多至二千,就算那地将来因交通发达价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损;赢利八千,当归国家。这于国计民生,皆有大益。少数富人把持垄断的弊端自然永绝,这是最简便易行之法。

——孙中山《民族的、国民的、社会的国家》(1906年)

材料四

国家当给佃农以土地,资其耕种……凡本国人及外国人之企业,或有独占的性质,或规模过大为私人之力所不能办者,如银行、铁道、航路之属,由国家经营管理之,使私有资本制度不能操纵国民之生计,此则节制资本之要旨也。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》

请回答:

(1)依据材料一、二、三指出,孙中山认为资本主义国家存在哪些弊端 为此,孙中山提出了哪些政治、经济主张 (5分)

(2)材料四与材料三相比,孙中山提出了哪些新的经济主张 结合所学知识分析这些新的经济主张在当时产生的政治意义。(5分)

2、最近几年民生问题是社会各界关注的焦点,“民生”一词成为出现频率最高的话语之一。

材料一

世界开化,人智益蒸,物质发舒,百年锐于千载,经济问题继政治问题之后,则民生主义跃跃然动,二十世纪不得不为民生主义之擅场(压倒全场)时代也。……然而欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党之日炽,社会革命其将不远。吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次之革命,而况追逐于人已然之末轨者之终无成耶!夫欧美社会之祸,伏之数十年,及今而后发见之,又不能使之遽去。吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。

——1905年10月20日孙中山《民报》发刊词

材料二

固于中国两种革命必须同时并举,既废手工采机器,又统一而国有之。于斯际,中国正需机器,以营其巨大之农业,以出其丰富之矿产,以建其无数之工厂,以扩张公共运输,以发展其公用事业。……凡夫事物之可以委诸个人,或其较国家经营为适宜者,应任个人为之,由国家奖励,而以法律保护之。……至其不能委诸个人及有独占性质者,应由国家经营之。

——孙中山《建国方略之二

物质建设》即《实业计划》(1917—1919)

材料三

国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一曰平均地权;二曰节制资本。盖酿成经济组织之不平均者,莫大于土地权之为少数人所操纵。……私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税,并于必要时依报价收买之,此则平均地权之旨也。凡本国人及外国人之企业,或有独占的性质,或规模过大为私人之力所不能办者,如银行、铁路、航路之属,由国家经营管理之,使私有资本制度不能操纵国计民生。此则节制资本之要旨也。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》(1924年)

材料四

民生主义是孙中山最具前瞻性的思想遗产,也是当时最为曲高和寡的政治主张。

——2010年11月章开沅《革命不是制造出来的》

请回答:

(1)概括材料一中孙中山主张“民生主义”的原因。(2分)

(2)材料二的“两种革命”的含义是什么?(2分)

(3)材料三中孙中山的“民生主义”内容有什么新发展?其目的是什么?材料二、三中关于所有制形式的主张有何相同之处?(5分)

(4)综合上述材料,并结合所学知识,指出材料四中孙中山的民生主义思想“曲高和寡”的主要社会原因。(1分)

【史论共享】

1.评价孙中山在二十世纪中国社会巨变中的历史作用?

孙中山是中国民族民主革命的先行者,并且毕生致力于中国民主革命事业。他高举三民主义大旗,推翻了君主专制制度,有力地促进了民族的觉醒和民主精神的高涨,开启了中国进步的闸门,求新求变的历史潮流推动着中国社会向前发展。此后他开创了新三民主义时代,继续推进中国革命,为中华民族的解放和振兴,建立了不可磨灭的历史功绩。他是站在时代潮流前面,领导中国人民结束旧时代,开拓新时代的伟大革命家。

人物传孙中山参考答案

1、(1)弊端:官员产生方式不合理、贫富悬殊、垄断资本操纵国计民生。(3分)政治主张:政权和治权分立。(1分)经济主张:平均地权。(1分)

(2)新的主张:耕者有其田;节制资本。(2分)意义:调动工农群众反帝反封建积极性;推动国共合作;促进国民革命运动的开展。(3分)

2、(1)原因:民生主义是时代潮流;避免出现欧美的社会问题(贫富悬殊)。(2分)

(2)含义:工业革命;国有化。(2分)

(3)发展:节制资本。(1分)

目的:为了国计民生;发展经济;避免贫富不均;稳定社会秩序。(任答两点,共2分)

共同:国有与私有(或国家资本和私人资本)相结合。(2分)

(4)原因:半殖民地半封建的社会性质没有改变(或民族、民主革命任务没有真正完成)。(1分)

二、圣雄甘地

【课程标准】

讲述甘地领导印度国民大会党进行“非暴力不合作运动”的主要事迹,认识其在印度民族解放运动中的历史作用。

【知识梳理】

一、“非暴力主义”思想的形成

1、形成原因:⑴反对殖民主义统治、争取民族解放运动潮流的影响。⑵在南非的22年,甘地将印度教的仁爱和基督教、伊斯兰教的仁爱思想相结合。

2、主要主张:非暴力抵抗;暴力导致人类丧失理智;以仁慈改造人类;1909年,他出版《印度自治》,阐述了争取印度自由的思想。

二、土布运动

1、主要原因:甘地认为英国殖民者用机器生产取代传统的印度手工织布,致使印度人民陷于失业和贫困之中,恢复传统的手工织布劳动是振兴广大农村的关键。

2、历史影响:甘地倡导土布运动,宣传非暴力抵抗的思想,进一步提高了他在国内的政治威望和影响。

三、“非暴力不合作”运动

1、开展的原因:⑴一战给印度造成了巨大损失。⑵阿姆利则惨案激起了印度反帝运动的进一步高涨,也促使甘地对英国的态度发生了根本性变化。

2、“非暴力不合作”计划的提出和通过:⑴1919年11月,甘地第一次提出了对英国的“不合作”主张,号召开展不合作运动,并呼吁国大党响应。⑵1920年9月,国大党正式通过了甘地提出的非暴力不合作计划及甘地起草的党纲,使非暴力不合作成为国大党的指导思想。

3、“非暴力不合作”运动的步骤:

⑴印度人放弃英国人授予的官衔、爵位和荣誉;⑵拒绝在殖民当局工作,以手工纺纱抵制洋布;⑶拒绝纳税。

4、运动的开展和发展:⑴第一次:1920年在甘地的发动和领导下,运动迅速席卷印度次大陆,英国在印度的殖民统治完全陷入瘫痪。但因1922年的乔里乔拉事件而终止。(随后,甘地又发动了“土布运动”,号召全印度拒绝使用洋布,以抵制英国的盘剥。)

⑵第二次:1930年的食盐长征揭开了第二次非暴力不合作运动的序幕,也在“食盐进军”中达到了高潮。甘地号召印度人民用海水煮盐,自制食盐,以抵制当局的食盐专营法。英国殖民当局逮捕了甘地和国大党其他领导人,并下令取缔国大党,引起了更强烈的反抗,印度的民族独立运动脱离“非暴力”的轨道,走向了暴力革命。1931年,英国殖民当局被迫释放甘地,撤销了取缔国大党的禁令。随后,与甘地达成了《甘地—艾尔文协定》——甘地停止不合作运动;当局释放政治犯,允许人民煮盐。此后,甘地继续为印度独立而奋斗,他多次入狱,多次绝食祈祷,印度民族独立运动不断向前发展。

⑶第三次:二战爆发后甘地发起,但遭到英国政府的严厉镇压,甘地发起让英国人滚出印度的运动。二战期间,甘地多次入狱,多次进行绝食斗争。

四、为消除种姓制度、消弭印度教和伊斯兰教之间的纷争、为避免印度分裂而努力

1、多次与穆斯林联盟领导人会谈,试图消除分歧,避免印度分裂。

2、1947年6月,《蒙巴顿方案》公布,面对印、巴分治以及印度教徒和穆斯林之间有增无减的冲突,甘地多次为印度的团结与和平而绝食祈祷。

3、1948年1月30日晚,“圣雄”甘地被一名狂热的印度教徒开枪刺杀。

【合作探究】

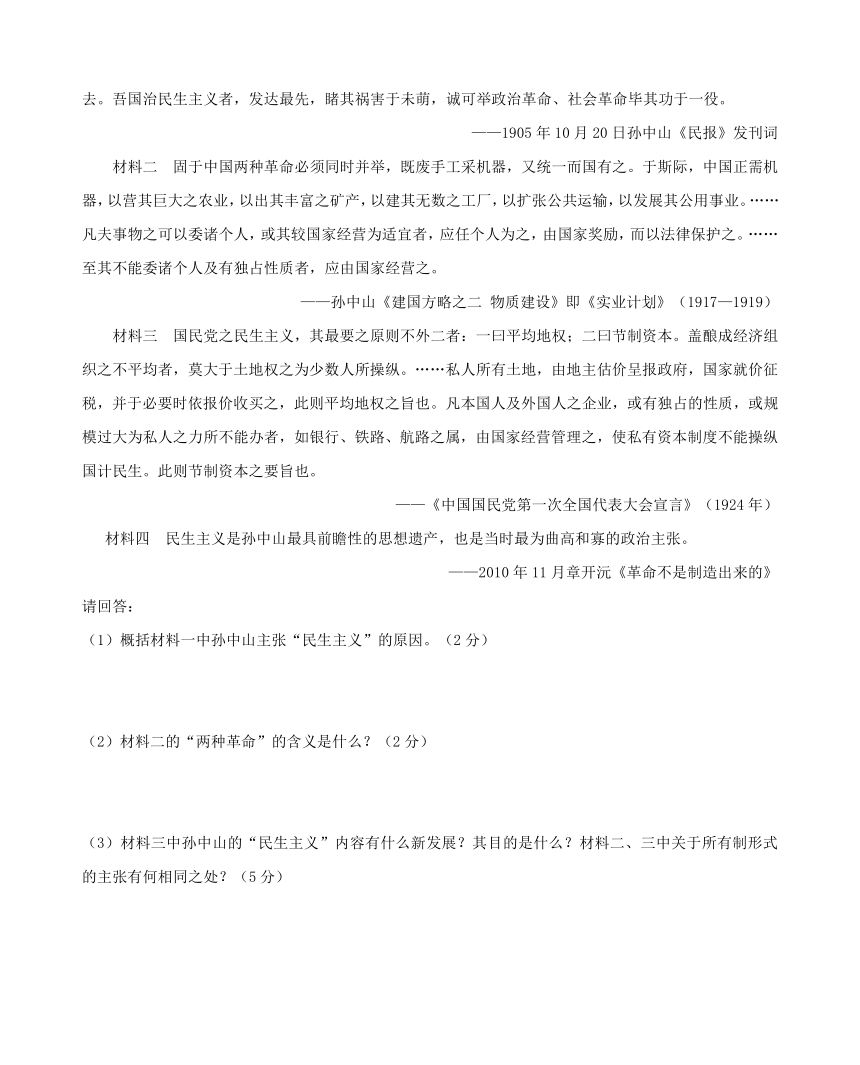

1、甘地发动三次不合作运动:

第一次非暴力不合作运动

第二次非暴力不合作运动

第三次非暴力不合作运动

时间

一战后(1919-1922)

1930年

二战爆发后

原因

阿姆利则惨案(导火线)

1929经济危机,英国在印度实行“食盐专卖法”

二战爆发后,英国殖民势力的衰落,印度人民强烈反抗

经过

基拉法特会议:第一次提出“不合作”的主张。三步走:①印度人放弃英国人授予的官衔、爵位、荣誉;②拒绝为殖民当局工作;③抵制洋布,拒绝纳税

1930年的“食盐进军”,标志非暴力不合作运动达到高潮。

甘地提出“英国退出印度”——争取印度的统一与独立

结果

(1)不合作运动打击了英国的殖民统治,抵制了其经济势力的侵略。(2)1922年,发生乔里乔拉村暴力事件后,甘地宣布终止运动

相互妥协:《甘地——艾尔文协定》,甘地停止不合作运动;当局释放政治犯;允许沿海人民煮盐。

印度的独立:二战结束后,英国被迫同意印度独立。1947年英国提出《蒙巴顿方案》,印度分为印度、巴基斯坦两个独立国家。

2.甘地在印度民族解放运动中的历史作用。

甘地是20世纪世界民族独立和解放运动的历史潮流中涌现出来的印度民族英雄,他持之以恒地发动不合作运动,反抗英国殖民统治,把他的一生都献给了印度的民族独立事业,被称为印度之魂。

⑴功绩:

①创立并宣传甘地主义思想,指导了民族解放运动;

②领导非暴力不合作运动,沉重打击了英国的殖民统治,增强印度人民的自信心。

③晚年致力于调解教派矛盾,直至为印度的团结献出生命,伟大的人格受到世人的尊敬。

⑵局限:

①政治:把民族运动局限于非暴力的框架内,影响了民族运动的进一步发展,反映了印度资产阶级在斗争中的动摇性与妥协性;

②经济:抵制西方物质文明,崇尚印度传统文明,抛弃先进技术,是历史的倒退

③对外:甘地始终对英国政府抱有幻想,体现了资产阶级局限性

总之,甘地是印度民族解放时期杰出的资产阶级革命家,民族独立运动先驱,无愧“圣雄”、“国父”称号。

【巩固练习】

马克思认为:“在经济学上是错误的东西,在世界历史上却可以是正确的。”甘地的经济思想复杂而独特,又充满矛盾。阅读下列材料:

【材料一】正是由于机器使印度赤贫遍野。曼彻斯特给我们造成的伤害难以估量。由于曼彻斯特,印度的手工业差不多消亡了。但是我犯了一个错误。怎么能责怪曼彻斯特呢?我们穿着曼彻斯特的衣服,所以曼彻斯特才生产它们。当我觉察到孟加拉人的勇敢时,我由衷地感到高兴。在该管辖区内,没有纺织厂。因此,他们能够恢复原始的手工纺织业。

——甘地《印度自治》

【材料二】自治是一座伟大的机构,……但中心始终是纺纱车,所有活动都要围绕它旋转。

——止默《甘地论》第79页

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,甘地认为印度贫困的根源是什么?应采取怎样的对策和斗争形式?(5分)

(2)据材料二,甘地认为印度自治的中心是什么?(1分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,论证马克思的观点。(4分)

阅读下列材料:

材料一

正是由于机器使印度赤贫遍野。曼彻斯特给我们造成的伤害难以估量。由于曼彻斯特,印度的手工业差不多消亡了。但是我犯了一个错误。怎么能责怪曼彻斯特呢?我们穿着曼彻斯特的衣服,所以曼彻斯特才生产它们。

——甘地《印度自治》

材料二

自治是一座伟大的机构,……但中心始终是纺纱车,所有活动都要围绕它旋转。

——止默《甘地论》

请回答:

(1)据材料一,指出甘地认为印度贫困的根源是什么?结合所学知识,归纳导致材料一历史现象的主要原因。(3分)

(2)据材料二,指出甘地认为印度实现自治的中心是什么?结合所学知识,概括甘地为实现印度自治采取的斗争对策和形式。(3分)

(3)综合上述材料和所学知识,从斗争形式和目标两个方面,谈谈你对甘地的看法。(4分)

【史论共享】

认识甘地在印度民族解放运动中的历史作用?

甘地是20世纪世界民族独立和解放运动的历史潮流中涌现出来的印度民族英雄,他持之以恒地发动不合作运动,反抗英国殖民统治,把他的一生都献给了印度的民族独立事业,被称为印度之魂。

人物传甘地参考答案

1、(1)根源:英国殖民者用机器大生产取代传统的印度手工织布。(2分)

对策:恢复传统手工织布劳动。(2分)

斗争形式:非暴力抵抗。(1分,答“暴力不合作”不给分)

(2)中心:手纺车(纺纱车)(1分)

(3)甘地主张用手工劳动抵制机器大生产,具有反工业化倾向;甘地倡导的“土布运动”(或手纺车运动)运用非暴力抵抗以振兴民族经济,培养民族自尊、自信和合作奉献精神,在争取印度民族自治中发挥不可低估的作用。(4分)

2、英国殖民统治(用机器大生产取代传统的印度手工织布)。(1分)。背景:印度沦为殖民地;工业革命(2分)

手纺车(纺纱车)(1分)对策:恢复传统手工织布劳动。(1分)形式:非暴力抵抗。(1分答“暴力不合作”不给分)

(3)用手工劳动抵制机器大生产,具有反工业倾向;(2分)非暴力不合作运动,增强了民族自信与合作,在争取民族自治中发挥了作用。(2分)

同课章节目录

- 专题一 古代中国的政治家

- 一 千秋功过秦始皇

- 二 盛唐伟业的奠基人——唐太宗

- 三 “康乾盛世”的开创者——康熙

- 专题二 东西方的先哲

- 一 儒家学派的创始人——孔子

- 二 古希腊的先哲

- 专题三 欧美资产阶级革命时候的杰出人物

- 一 英国资产阶级革命与克伦威尔

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(一)

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(二)

- 四 “军事天才”拿破仑.波拿巴(一)

- 五 “军事天才”拿破仑.波拿巴(二)

- 专题四 “亚洲觉醒”的先驱

- 一 中国民族民主革命的先行者——孙中山(一)

- 二 中国民族民主革命的先行者——孙中山(二)

- 三 圣雄甘地

- 四 “土耳其之父”凯末尔

- 专题五 无产阶级革命家

- 一 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(一)

- 二 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(二)

- 三 俄国无产阶级革命的导师——列宁(一)

- 四 俄国无产阶级革命的导师——列宁(二)

- 五 新中国的缔造者——毛泽东(一)

- 六 新中国的缔造者——毛泽东(二)

- 七 中国改革开放的总设计师(一)

- 八 中国改革开放的总设计师——邓小平(二)

- 专题六 杰出的中外科学家

- 一 中国科技之光

- 二 影响世界发展进程的科学巨人