人教版八年级物理上册 3.3 汽化和液化教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理上册 3.3 汽化和液化教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 421.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2017-10-16 10:57:19 | ||

图片预览

文档简介

SEQ

MTChap

\r

1

\h

\

MERGEFORMAT

“汽化和液化”教学设计

一、教学课题

初中物理八年级上册第三章“物态变化”第3节“汽化和液化”。

二、教学对象

初中二年级(八年级)。

三、教材分析

《汽化和液化》是人教版第三章第3节的内容,通过前两节课的学习,同学们知道了温度的概念、温度计的正确使用方法,知道了自然界的物质通常存在的三种状态,以及什么是熔化、什么是凝固。这些知识都为这一节课的学习作了充分的准备。本节讲述汽化和液化的方法及条件,这些内容与生产、生活息息相关,充分体现了新课程标准“从生活走向物理,从物理走向社会”这一发展理念。从生活中的现象引入汽化与液化概念,通过实验探究汽化与液化的特点,总结规律,及时引导学生走向社会,了解汽化与液化的应用。在合作探究过程中,引导学生充分认识液体沸腾时的特点,并培养学生的动手能力和利用实验数据绘制图象分析问题的能力。

在教学中应用视频等多媒体手段,让学生感受生活中的物态变化,激发学生对科学的好奇心和求知欲,培养学生探究未知世界的科学素养和科学精神。

四、学情分析

由于八年级学生的思维正处于从形象思维向抽象思维的过渡阶段,这就要求我们教师课前要设计好实验,预测出在实验过程中可能出现的问题,引导学生观察实验的关键部分,从实验现象中总结出物理规律是非常重要的。沸腾和蒸发是学生生活中经常见到的现象之一,学生已经产生了比较丰富的感性认识,了解沸腾的特点和蒸发的影响因素,对于学生来说都不是什么困难的事情。但是控制变量的研究方法学生还是比较不熟练,教学中要不断强化。在这个阶段学生活泼好动、好奇心强,教师要积极引导学生课后多动手设计小实验、多观察周围的物理现象,提高学生学习物理的兴趣。在注重学生理论联系实际的教学中,更要注重学生的科学探究能力的培养。

五、教学目标

1、知识和技能目标

(1)知道什么是汽化、液化,理解液化是汽化的逆过程。

(2)了解沸腾现象,知道什么是沸点、沸腾的条件。

(3)掌握影响蒸发快慢的因素,以及蒸发过程中吸热(蒸发可以致冷)。

2、过程与方法目标

(1)观察沸腾是液体内部和表面同时发生的汽化现象。

(2)通过研究影响蒸发快慢的因素,学会比较的研究方法。

(3)通过探究活动了解液体沸腾的温度特点。

3、情感、态度与价值观目标

(1)通过列举大量的生活实例,可以感觉到物理和生活的密切相关,通过教学活动,激发学生的兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象,乐于了解日常生活中的物理道理。

(2)通过交流,能够产生将自己的见解与他人交流的愿望,认识交流的重要性。

六、教学重、难点

(一)教学重点

(1)探究影响蒸发快慢的因素,以及蒸发的过程是吸热的。

(2)蒸发和沸腾的相同点和不同点。

(二)教学难点

(1)理解沸点的概念。

(2)通过与实际相结合,理解影响沸点的因素。

七、教法学法及教学手段

(一)教法学法

针对以上的教学重难点,同时根据教材内容及编写的特点,以学生的发展为主,本课时主要采用了以启发式教学法和实验探究法相结合的教学方式,并运用多媒体,化静为动。与之对应的学法有实验观察、合作交流和结合生活的方法。使学生通过亲自参与探究蒸发过程吸热以及水沸腾的特点,学习科学探究的方法,使他们在创新精神和实践能力方面得到发展和提高。

教学用具

铁架台、酒精灯、铁圈、石棉网、烧杯、温度计、中心有孔的玻璃板、水、秒表、注射器、橡皮塞、乙醚。

八、教学过程及时间分配

(一)教学课时数

2个课时(80分钟)。

(二)教学过程

教学环节

教师行为

学生行为

教学设计思路

汽化引入新课

提问学生上节课学过的从固态到液态以及从液态到固态的过程有哪些特点。请学生思考气态与液态之间能否相互转化。3、提出本节课的研究内容从液态到气态以及从气态到液态的过程。教师在黑板上用沾有水的湿布写两个字,如“好学”过一会儿黑板上的字迹逐渐消失。教师提问:黑板上用水写的字怎么没有了 这些水到哪里去了

学生回顾上节课所学的知识,积极回答。学生带着疑问进行接下来的新课学习。仔细观察现象,学生进行思考讨论回答:变成气体跑到空气中了。

通过回顾上节课知识点,温故而知新。

设置疑问激发同学们思考。

实验简单,现象明显,能够培养学生迁移能力,引导学生透过简单的现象来探究其本质的能力。激发学生的学习兴趣,同时提出问题,引入课题。

概念建立

引出概念:物质从液态变成气态的过程叫做汽化。让学生经过思考举出生活中汽化的现象。根据学生的回答进行分类,引导学生说出汽化有两种方式:蒸发和沸腾。

理解汽化的概念。学生进行交流讨论列举出若干个生活中的汽化现象。

通过实验,引出汽化的概念。通过学生交流讨论,引导学生说出汽化的两种方式:蒸发和沸腾。

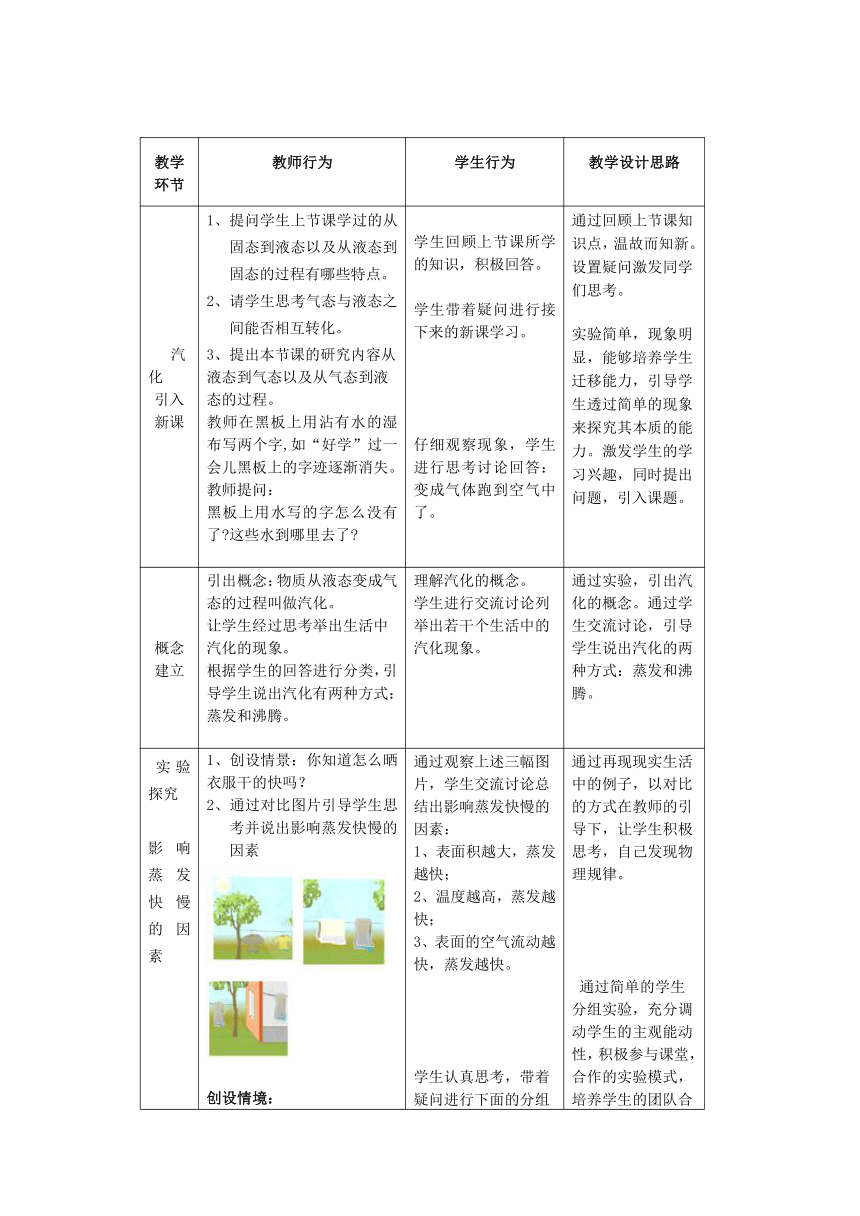

实验探究影响蒸发快慢的因素实验探究蒸发吸热

1、创设情景:你知道怎么晒衣服干的快吗?2、通过对比图片引导学生思考并说出影响蒸发快慢的因素创设情境:高烧病人可用酒精帮助降温,这是为什么?在夏日的都市,洒水车给人们带来一阵阵的清凉,是什么原因

1、教师引导学生进行自主实验;

2、帮助学生分析得出结论。

通过观察上述三幅图片,学生交流讨论总结出影响蒸发快慢的因素:1、表面积越大,蒸发越快;2、温度越高,蒸发越快;3、表面的空气流动越快,蒸发越快。学生认真思考,带着疑问进行下面的分组实验。1、学生分组实验:取两支温度计放在教室中,观察它们的示数;在其中一支温度计的玻璃泡涂上酒精,过一会儿,再同时观察两支温度计的示数。2、现象:发现涂酒精的温度计示数降低了。分析得出结论:蒸发的过程是吸热过程(蒸发可以制冷)。

通过再现现实生活中的例子,以对比的方式在教师的引导下,让学生积极思考,自己发现物理规律。

通过简单的学生分组实验,充分调动学生的主观能动性,积极参与课堂,合作的实验模式,培养学生的团队合作能力以及与人沟通交流的能力。

实验探究水沸腾的特点

实验探究水沸腾的特点

1、利用水壶烧水的生活经验引入,引导学生积极思考。2、教师进行演示实验:教师演示水沸腾的实验,并且引导学生仔细观察实验现象,带领同学填如下表格:

学生仔细观察实验现象,分析总结实验现象:杯中水的温度变化情况:烧沸腾前,水的温度不断上升;沸腾时,水的温度不变。2、烧杯中水的状态的变化情况:沸腾前,烧杯口有少量“白气”出现;沸腾时,烧杯口有大量“白气”出现。3、水中气泡的变化情况:沸腾前,水中有少量的气泡产生,且在上升过程中逐渐变小,消失;沸腾时,水中有大量的气泡产生,且在上升过程中逐渐变大,升至水面后破裂消失。水的声音在沸腾前较大;沸腾时较小。将上述实验现象填入表格。

通过该实验引导学生认真仔细观察实验现象,并且让学生自己讨论总结实验现象,这样更有利于学生对实验现象的理解和把握。

蒸发和沸腾的对比分析

液化引入新课

对比蒸发和沸腾两个实验,引导学生总结它们的异同点,填到下面的表格中:1、创设情境:首先播放一段冰棒冒“白气”的视频,创设教学情境,引发学生思考,激发学生的求知欲,顺利导入新课。2、列举生活中的一些常见现象,让学生积极思考,带着疑问进行下面的新课教学。例如:1、做饭时,经常在锅盖上附着一些小水珠。3、从冰箱取出的可乐瓶上有一些小水珠。3、冬天,从户外走进暖和的屋子里,眼镜片上也有一层水珠。

积极思考讨论,在老师的引导下总结它们的异同点,填入表中。

仔细观看视频,体味其中蕴含的物理知识。并思考生活中这些常见现象产生的原因。

通过对比分析,总结它们的异同点,使学生对其印象更加深刻,对知识点把握更加牢固。通过播放视频,创设教学情境,激发学生运用物理知识解决实际问题的浓厚兴趣。

概念建立

通过物质由液态变成气态的汽化现象引出它的逆过程即由气态变成液态的过程即液化现象。从汽化过程吸热引出液化过程放热。

学生初步理解液化现象是汽化现象的逆过程。液化过程是放热过程。

通过从汽化现象的逆过程引出液化现象,让学生更容易接受消化知识,深刻理解它们的内在联系。

情境设置

生活现象:秋天的早上,窗玻璃上有一层水雾,仔细看是一些小水珠。教师提问:怎样可以使气体液化?

学生讨论回答:降低温度

通过日常的生活现象设置疑问引发学生思考,同时也体现了物理源于生活的理念。

实验探究

拓展应用

教师演示乙醚的液化实验,引导学生观察、思考、解释现象,提出问题。

观察、分析实验现象,得出结论:液化的第二种方式,即压缩体积。学生记住常见的应用实例

通过演示实验,引导学生积极思考。通过列举生活中的应用实例,充分体现了新课标从生活走向物理,从物理走向社会的发展理念。

板书设计

十、教学反思

§3.3汽化和液化

一、汽化

1、汽化的概念:物质由液态变成气态的过程。(吸热过程)

2、汽化的两种方式:蒸发和沸腾。

(1)蒸发:在液体表面进行的汽化现象,在任何温度下都能发生。

①影响蒸发快慢的因素:液体表面积、温度、表面附近的空气流动快慢

②蒸发吸热(蒸发制冷)

(2)沸腾:在液体表面和内部同时进行的剧烈的汽化现象。

沸腾的条件:达到沸点;继续吸热。

二、液化

液化的概念:物质由气态变成液态的过程。(放热过程)

MTChap

\r

1

\h

\

MERGEFORMAT

“汽化和液化”教学设计

一、教学课题

初中物理八年级上册第三章“物态变化”第3节“汽化和液化”。

二、教学对象

初中二年级(八年级)。

三、教材分析

《汽化和液化》是人教版第三章第3节的内容,通过前两节课的学习,同学们知道了温度的概念、温度计的正确使用方法,知道了自然界的物质通常存在的三种状态,以及什么是熔化、什么是凝固。这些知识都为这一节课的学习作了充分的准备。本节讲述汽化和液化的方法及条件,这些内容与生产、生活息息相关,充分体现了新课程标准“从生活走向物理,从物理走向社会”这一发展理念。从生活中的现象引入汽化与液化概念,通过实验探究汽化与液化的特点,总结规律,及时引导学生走向社会,了解汽化与液化的应用。在合作探究过程中,引导学生充分认识液体沸腾时的特点,并培养学生的动手能力和利用实验数据绘制图象分析问题的能力。

在教学中应用视频等多媒体手段,让学生感受生活中的物态变化,激发学生对科学的好奇心和求知欲,培养学生探究未知世界的科学素养和科学精神。

四、学情分析

由于八年级学生的思维正处于从形象思维向抽象思维的过渡阶段,这就要求我们教师课前要设计好实验,预测出在实验过程中可能出现的问题,引导学生观察实验的关键部分,从实验现象中总结出物理规律是非常重要的。沸腾和蒸发是学生生活中经常见到的现象之一,学生已经产生了比较丰富的感性认识,了解沸腾的特点和蒸发的影响因素,对于学生来说都不是什么困难的事情。但是控制变量的研究方法学生还是比较不熟练,教学中要不断强化。在这个阶段学生活泼好动、好奇心强,教师要积极引导学生课后多动手设计小实验、多观察周围的物理现象,提高学生学习物理的兴趣。在注重学生理论联系实际的教学中,更要注重学生的科学探究能力的培养。

五、教学目标

1、知识和技能目标

(1)知道什么是汽化、液化,理解液化是汽化的逆过程。

(2)了解沸腾现象,知道什么是沸点、沸腾的条件。

(3)掌握影响蒸发快慢的因素,以及蒸发过程中吸热(蒸发可以致冷)。

2、过程与方法目标

(1)观察沸腾是液体内部和表面同时发生的汽化现象。

(2)通过研究影响蒸发快慢的因素,学会比较的研究方法。

(3)通过探究活动了解液体沸腾的温度特点。

3、情感、态度与价值观目标

(1)通过列举大量的生活实例,可以感觉到物理和生活的密切相关,通过教学活动,激发学生的兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象,乐于了解日常生活中的物理道理。

(2)通过交流,能够产生将自己的见解与他人交流的愿望,认识交流的重要性。

六、教学重、难点

(一)教学重点

(1)探究影响蒸发快慢的因素,以及蒸发的过程是吸热的。

(2)蒸发和沸腾的相同点和不同点。

(二)教学难点

(1)理解沸点的概念。

(2)通过与实际相结合,理解影响沸点的因素。

七、教法学法及教学手段

(一)教法学法

针对以上的教学重难点,同时根据教材内容及编写的特点,以学生的发展为主,本课时主要采用了以启发式教学法和实验探究法相结合的教学方式,并运用多媒体,化静为动。与之对应的学法有实验观察、合作交流和结合生活的方法。使学生通过亲自参与探究蒸发过程吸热以及水沸腾的特点,学习科学探究的方法,使他们在创新精神和实践能力方面得到发展和提高。

教学用具

铁架台、酒精灯、铁圈、石棉网、烧杯、温度计、中心有孔的玻璃板、水、秒表、注射器、橡皮塞、乙醚。

八、教学过程及时间分配

(一)教学课时数

2个课时(80分钟)。

(二)教学过程

教学环节

教师行为

学生行为

教学设计思路

汽化引入新课

提问学生上节课学过的从固态到液态以及从液态到固态的过程有哪些特点。请学生思考气态与液态之间能否相互转化。3、提出本节课的研究内容从液态到气态以及从气态到液态的过程。教师在黑板上用沾有水的湿布写两个字,如“好学”过一会儿黑板上的字迹逐渐消失。教师提问:黑板上用水写的字怎么没有了 这些水到哪里去了

学生回顾上节课所学的知识,积极回答。学生带着疑问进行接下来的新课学习。仔细观察现象,学生进行思考讨论回答:变成气体跑到空气中了。

通过回顾上节课知识点,温故而知新。

设置疑问激发同学们思考。

实验简单,现象明显,能够培养学生迁移能力,引导学生透过简单的现象来探究其本质的能力。激发学生的学习兴趣,同时提出问题,引入课题。

概念建立

引出概念:物质从液态变成气态的过程叫做汽化。让学生经过思考举出生活中汽化的现象。根据学生的回答进行分类,引导学生说出汽化有两种方式:蒸发和沸腾。

理解汽化的概念。学生进行交流讨论列举出若干个生活中的汽化现象。

通过实验,引出汽化的概念。通过学生交流讨论,引导学生说出汽化的两种方式:蒸发和沸腾。

实验探究影响蒸发快慢的因素实验探究蒸发吸热

1、创设情景:你知道怎么晒衣服干的快吗?2、通过对比图片引导学生思考并说出影响蒸发快慢的因素创设情境:高烧病人可用酒精帮助降温,这是为什么?在夏日的都市,洒水车给人们带来一阵阵的清凉,是什么原因

1、教师引导学生进行自主实验;

2、帮助学生分析得出结论。

通过观察上述三幅图片,学生交流讨论总结出影响蒸发快慢的因素:1、表面积越大,蒸发越快;2、温度越高,蒸发越快;3、表面的空气流动越快,蒸发越快。学生认真思考,带着疑问进行下面的分组实验。1、学生分组实验:取两支温度计放在教室中,观察它们的示数;在其中一支温度计的玻璃泡涂上酒精,过一会儿,再同时观察两支温度计的示数。2、现象:发现涂酒精的温度计示数降低了。分析得出结论:蒸发的过程是吸热过程(蒸发可以制冷)。

通过再现现实生活中的例子,以对比的方式在教师的引导下,让学生积极思考,自己发现物理规律。

通过简单的学生分组实验,充分调动学生的主观能动性,积极参与课堂,合作的实验模式,培养学生的团队合作能力以及与人沟通交流的能力。

实验探究水沸腾的特点

实验探究水沸腾的特点

1、利用水壶烧水的生活经验引入,引导学生积极思考。2、教师进行演示实验:教师演示水沸腾的实验,并且引导学生仔细观察实验现象,带领同学填如下表格:

学生仔细观察实验现象,分析总结实验现象:杯中水的温度变化情况:烧沸腾前,水的温度不断上升;沸腾时,水的温度不变。2、烧杯中水的状态的变化情况:沸腾前,烧杯口有少量“白气”出现;沸腾时,烧杯口有大量“白气”出现。3、水中气泡的变化情况:沸腾前,水中有少量的气泡产生,且在上升过程中逐渐变小,消失;沸腾时,水中有大量的气泡产生,且在上升过程中逐渐变大,升至水面后破裂消失。水的声音在沸腾前较大;沸腾时较小。将上述实验现象填入表格。

通过该实验引导学生认真仔细观察实验现象,并且让学生自己讨论总结实验现象,这样更有利于学生对实验现象的理解和把握。

蒸发和沸腾的对比分析

液化引入新课

对比蒸发和沸腾两个实验,引导学生总结它们的异同点,填到下面的表格中:1、创设情境:首先播放一段冰棒冒“白气”的视频,创设教学情境,引发学生思考,激发学生的求知欲,顺利导入新课。2、列举生活中的一些常见现象,让学生积极思考,带着疑问进行下面的新课教学。例如:1、做饭时,经常在锅盖上附着一些小水珠。3、从冰箱取出的可乐瓶上有一些小水珠。3、冬天,从户外走进暖和的屋子里,眼镜片上也有一层水珠。

积极思考讨论,在老师的引导下总结它们的异同点,填入表中。

仔细观看视频,体味其中蕴含的物理知识。并思考生活中这些常见现象产生的原因。

通过对比分析,总结它们的异同点,使学生对其印象更加深刻,对知识点把握更加牢固。通过播放视频,创设教学情境,激发学生运用物理知识解决实际问题的浓厚兴趣。

概念建立

通过物质由液态变成气态的汽化现象引出它的逆过程即由气态变成液态的过程即液化现象。从汽化过程吸热引出液化过程放热。

学生初步理解液化现象是汽化现象的逆过程。液化过程是放热过程。

通过从汽化现象的逆过程引出液化现象,让学生更容易接受消化知识,深刻理解它们的内在联系。

情境设置

生活现象:秋天的早上,窗玻璃上有一层水雾,仔细看是一些小水珠。教师提问:怎样可以使气体液化?

学生讨论回答:降低温度

通过日常的生活现象设置疑问引发学生思考,同时也体现了物理源于生活的理念。

实验探究

拓展应用

教师演示乙醚的液化实验,引导学生观察、思考、解释现象,提出问题。

观察、分析实验现象,得出结论:液化的第二种方式,即压缩体积。学生记住常见的应用实例

通过演示实验,引导学生积极思考。通过列举生活中的应用实例,充分体现了新课标从生活走向物理,从物理走向社会的发展理念。

板书设计

十、教学反思

§3.3汽化和液化

一、汽化

1、汽化的概念:物质由液态变成气态的过程。(吸热过程)

2、汽化的两种方式:蒸发和沸腾。

(1)蒸发:在液体表面进行的汽化现象,在任何温度下都能发生。

①影响蒸发快慢的因素:液体表面积、温度、表面附近的空气流动快慢

②蒸发吸热(蒸发制冷)

(2)沸腾:在液体表面和内部同时进行的剧烈的汽化现象。

沸腾的条件:达到沸点;继续吸热。

二、液化

液化的概念:物质由气态变成液态的过程。(放热过程)

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活