数学四年级下西师大版第五单元 小数 同步教案

文档属性

| 名称 | 数学四年级下西师大版第五单元 小数 同步教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 161.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 西师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-10-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五单元

小数

教材分析

小数的意义是本单元重要的基础知识,是学生认数范围的一次扩充。教材在加强小数与分数练习的同时结合涂方格,认识米、分米、厘米、毫米的关系等,让学生明确小数表示的时坟墓为10,100,1000……的分数。同时还要认识小数的计数单位,掌握小数读、写的方法。

小数的性质是小数的一个重要特性,是本单元又一个非常重要的基础知识,学生知道了在小数的末尾添上“0”或去掉“0”,不改变小数的大小,更能加深对小数意义的理解。同时,小数的性质也是小数四则运算的基础,引用这一知识,可以化简末尾有“0”的小数,也可以根据具体情况,在小数末尾添上“0”或把整数改写成小数的形式,由于小数的性质已涉及小数大小的比较问题,因此,教材把小数的性质与大小比较合并为一个小节。小数的性质知识说明在什么情况下两个小数是相等,而小数大小的比较则是全面研究小数的相等于不等,它与小数的性质有一定的联系。

小数点位置引动引起小数大小的变化,是小数的又一重要特性,研究小数点位置移动是如何改变小数的大小。它是小数乘除法计算的基础,同时也是学习小数与复名数相互换算的基础。虽然这部分内容涉及乘或除以10,100,1000……但并不需要乘除法计算的法则,而是直接应用小数点位置移动引起小数大小变化的规律来解决。小数的性质与小数点位置移动引起小数大小变化的规律,两者综合起来,有助于让学生完整地认识小数大小的“变与不变”。

生活中的小数,主要涉及小数与十进复名数的相互改写(换算)。教材主要涉及的生活中的量是长度、质量、面积等。这种换算或改写实际上就是用不同的数——整数或小数,与不同的单位——较大的单位(或称高级单位)与较小的单位(或称低级单位)来表示同一个量。这就成了小数与十进复名数的改写或换算。

求一个小数的近似数,教材安排了两个内容:一个是求小数的近似数;另一个是把较大的整数改写成用“万”或“亿”作单位的小数。求一个小数的近似数在实际生活中有广泛的运用,求小数近似数要用到的“四舍五入”法,在整数近似数中,学生已有初步的认识,教材比较注意选用学生熟悉的素材,以便调动学生的生活经验,帮助学生认识小数的近似数。在研究“四舍五入”法求小数的近似数时,让学生联系已有的在整数中用“四舍五入”法求近似数的方法,结合“议一议”,让学生认识和掌握求一个小数的近似数的方法。

本单元的内容较多,在新课内容结束后,安排了“整理与复习”。以提高学生综合运用知识,解决实际问题的能力。

教学目标

1.进一步认识小数及小数的计数单位,理解相邻两个计数单位的十进制关系,会读、写小数,会比较小数的大小,进一步体会小数在日常生活中的作用。

2.结合具体材料理解小数的性质和小数点位置的移动引起小数大小的变化,会按要求求一个小数的近似数,会用小数表示生活中的量。

3.让学生经历在方格纸上涂阴影,用直线上的点表示小数等操作活动认识小数,用小数表达生活中的有关信息。通过观察、实验、推理等思维活动,归纳小数的性质及大小变化的规律,培养学生的推理能力和应用意识。

4.感受数学与生活的密切联系,结合小数的性质与大小的变化,感受数学知识的严谨,养成认真、仔细的习惯。

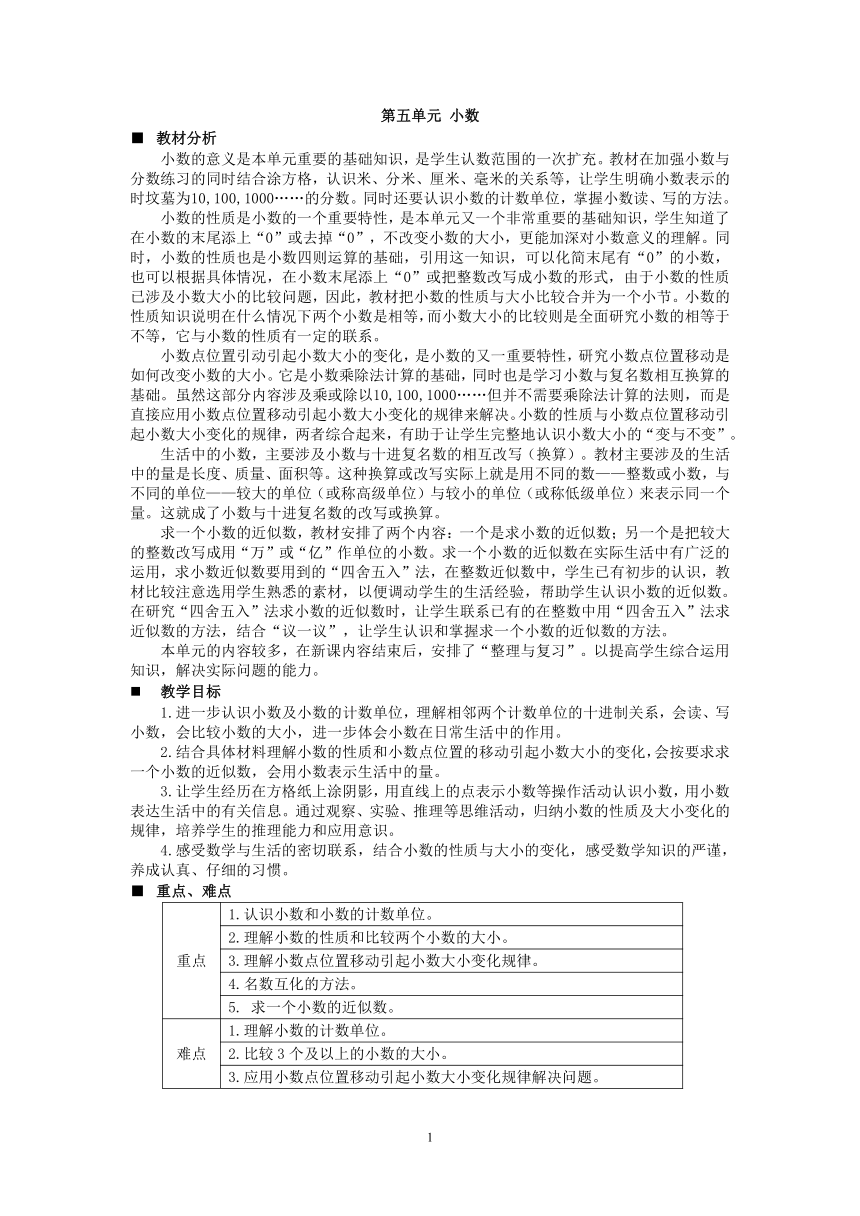

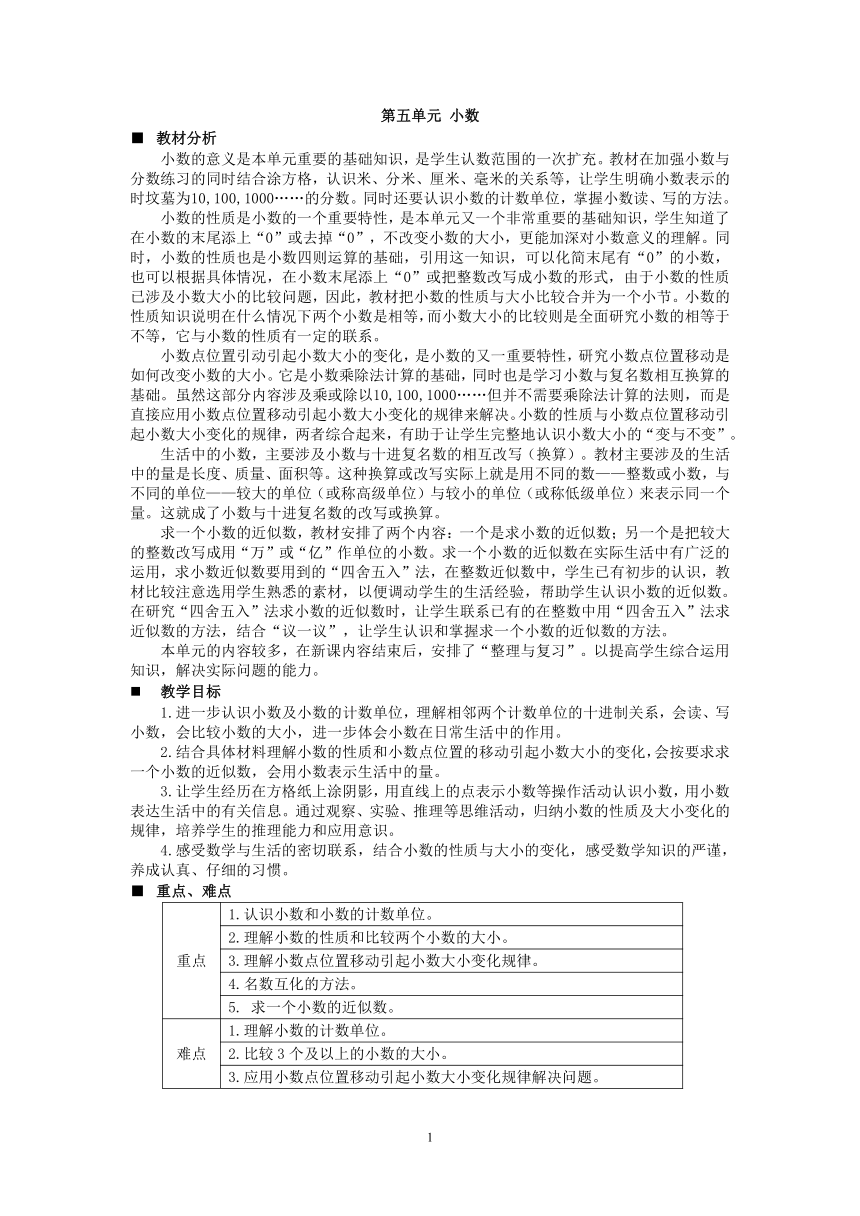

重点、难点

重点

1.认识小数和小数的计数单位。

2.理解小数的性质和比较两个小数的大小。

3.理解小数点位置移动引起小数大小变化规律。

4.名数互化的方法。

5.

求一个小数的近似数。

难点

1.理解小数的计数单位。

2.比较3个及以上的小数的大小。

3.应用小数点位置移动引起小数大小变化规律解决问题。

4.能正确地进行名数的相互改写。

5.把一个较大数改写成“万”或“亿”作单位的小数。

教材建议

1.让学生结合现实情境,进一步认识小数

在本单元的教学中,要尽量创设与学生生活环境、知识背景密切联系的学习情境,以有利于调动学生的学习兴趣,有利于学生的观察、操作、猜想、推理等思维活动,有利于学生进一步认识小数。通过量黑板、量课桌凳操作活动,引入小数,结合具体的生活情境,熟悉的图形,在逐步抽象概括的过程中,理解小数。教学时还可以根据学生实际和教学需要,作必要的补充,让学生在应用中加深对知识的理解,培养学生的应用意识。

2.加强操作活动,引导学生主动获取知识

教学小数的意义时,充分运用方条图,正方形图,正方体图,让学生看一看,涂一涂,填一填以及把1m平均分成10份、100份、1000份……通过直观操作活动,让学生主动获取,充分认识。同样,小数的性质,小数大小的比较,小数点位置的移动引起小数大小的变化,也可以在这样的操作活动中,在学生的观察、比较中逐步概括,主动获取。

3.充分调动学生的旧知,促进知识的正迁移

学生在三年级(上)学过“分数的初步认识”,三年级(下)学过“小数的初步认识”,本单元就是在这些已有基础上来学习的,充分调动学生已有的知识基础,为学好新知识服务。

4.注意相关知识的联系与区别,使知识融会贯通

小数的认识与整数、分数的认识有很紧密的联系,教学时要注意沟通整数、小数、分数的联系与区别。

本单元学习了小数的意义、性质、大小比较、大小变化,小数的近似数,生活中的小数等,可以说是系统、完整地认识小数,教学时要注意沟通知识之间的内在联系。注意知识之间的异同与联系,注重举一反三,融会贯通。

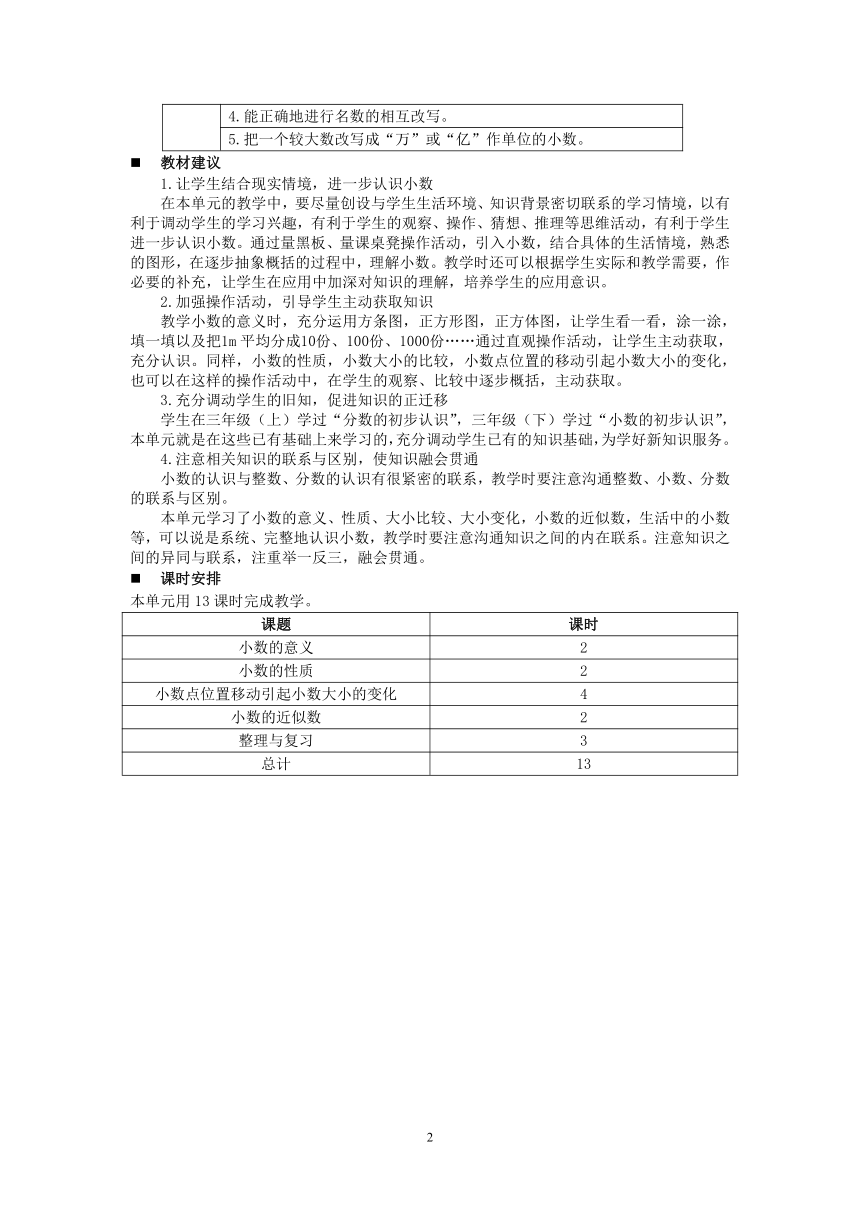

课时安排

本单元用13课时完成教学。

课题

课时

小数的意义

2

小数的性质

2

小数点位置移动引起小数大小的变化

4

小数的近似数

2

整理与复习

3

总计

13

1

小数的产生和意义

教学内容

知识点:小数的意义。

教材第47~51页,例1,例2,课堂活动1、2、3,练习十三1,2,3。

教学提示

本单元一开始就为学生提供了一个学生喜爱的“运动会”情境图,通过校运会纪录表,跳远跳高比赛的成绩等提供的信息,让学生体会到小数在日常生活中的广泛应用,学习小数是生产和生活的需要。目的是激发学生去探究小数的求知欲,使学生们都以一种积极的心态投入到本单元的学习中。

新课之前教材的两幅简单的图,几句简短的话语介绍了小数的产生:“在测量和计算中,有时不能得到整数的结果,通常可以用小数表示”,而接下来的准备题是为了唤起学生对旧知的回忆,沟通新旧知识的联系。

例1利用每个图中的阴影部分建立了图形、十进分数、小数之间的联系,主要认识一位小数和两位小数,例题安排的形式由上到下是由熟悉到陌生,由直观到抽象,由旧知到新知。

例2是将两位小数的认识扩展到三位小数的认识,如果说三年级(下)学生在学习“小数的初步认识”时主要是一位小数,两位小数,例1是巩固、加深旧知,例2是认识三位小数学习新知。

教学目标

知识与技能:

(1)了解小数的产生,理解和掌握小数的意义。

(2)初步理解整数、小数、分数之间的联系,掌握相邻两个计数单位间的进率。

过程与方法:

在用小数进行表达的过程,感受小数的意义及其与日常生活的密切联系,经历探索小数意义的过程,培养学生的观察能力、分析能力和概括能力。

情感与态度:

了解数学知识的产生过程,受到历史唯物主义的教育,激发学习的兴趣,培养动手实践、合作探究的学习习惯。

重点、难点

重点

理解和掌握小数的意义。

难点

理解小数的计算单位以及它们之间的进率。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.猜一猜老师的身高。老师的身高可不可以用整数表示?

2.量一量,黑板的长、宽,课桌的高。这些数是不是都是整米数?

学生猜一猜,量一量,想一想这些数是不是都是整数?

3.回忆、练习。

1角=元=(

)元

5角=元=(

)元

1cm=m=(

)m

3cm=m=(

)m

回忆、练习,独立完成,再全班汇报交流。

4.在三年级我们对小数已经有了初步认识,关于小数,同学们还想知道什么?

学生自由提出关于小数,还想知道些什么?

板书课题:小数的产生和意义

设计意图:通过对三年级知识的回忆和整理,为正式学习小数的意义做好铺垫。

(二)探究新知:

1.出示教材第47页情境图。让学生感受到生活中应用小数的情境。

2.了解小数的产生。

(1)用米尺,量一量黑板、课桌凳物体的长度。

组织学生动手测量,并要求记录下测量的结果,然后分组汇报。

(2)教师:刚才同学们测量的很认真。如果在记录测量结果时,要求用米作单位,不够1米怎么办呢?学生有的可能会感到困惑,有的可能会想到用分数来表示。

(3)教师指出:在进行测量和计算时,结果有可能不是整数,在实际应用中,人们发明了一种新的数,可以用它来表示,这就是小数。

设计意图:通过实际测量,发现不能得到用米作单位的整数,为小数的产生寻找现实情境。

3.教学教材第48页,例1。

(1)填一填,说一说。(出示例1第一幅图)

学生看图(例1第一幅图),填出分数和小数,再交流,并得出一位小数表示十分之几。

①此图用分数、小数该怎样表示?

②说一说:0.7表示把一个正方形平均分成(

)份,

取其中(

)份。0.7里面有(

)个0.1。

一位小数表示十分之几

(2)同理涂一涂(后面两幅图)

生涂例1后面两幅图,填出分数和小数,并讨论归纳百分之几写成几位小数?两位小数表示几分之几?

①第1个涂一个小格,第2个涂45个小格。再用分数、小数来表示。

②讨论并归纳:百分之几写成几位小数?两位小数表示几分之几?

4.教学教材第49页,例2(认识三位小数)

(1)看一看,填一填。

①把1m平均分成10份,其中1份是1dm;平均分成100份,其中1份是1cm;平均分成1000份,其中1份是1mm。(课件出示直尺图)生填分数和小数表示。

②把一个正方体平均分成1000份。(教材第49页,例2图)

其中1份、25份、107份用分数和小数怎样表示?

(2)说一说0.025、0.107表示什么以及它的组成。

想一想,说一说这几个小数表示什么?是由几个0.001组成?

(3)归纳:表示千分之几用几位小数?三位小数表示几分之几?

5.讨论归纳小数的意义、计数单位和数位顺序表。

归纳:表示千分之几用几位小数?三位小数表示几分之几?

6.讨论并归纳小数的意义和计数单位。

设计意图:利用长度单位之间的进率关系,归纳出分数与小数之间联系,建立数学模型。

(三)巩固新知:

1.教材第50页,课堂活动1。

2.教材第50页,课堂活动2。

小组内互相说一说,再集体汇报。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第50页,课堂活动3。

2.教材第50页,练习十三,第1题。

3.教材第51页,练习十三,第2题。

4.教材第51页,练习十三,第3题。

答案:

1.

2.,0.5;,0.118;,0.63。

3.0.01;0.46;0.83。

4.十分;0.1;百分;0.01;千分;0.001。

(五)课堂小结

通过今天这节课的学习,你知道了什么,学会了什么?有哪些收获,还有什么不懂的问题?

(六)布置作业

第1课时:

1.填空。

(1)0.5里面有(

)个十分之一。

(2)0.06里面有(

)个百分之一。

(3)0.032里面有(

)个(

)。

(4)0.51是(

)位小数,它的计数单位是(

),它有(

)个这样的计数单位。

(5)的计数单位是(

),写成小数是(

)。的计数单位是(

),写成小数是(

)。

2.写出与下面各数相等的小数或分数。

0.38

0.02

0.9

0.798

答案:

1.(1)5;(2)6;(3)32,千分之一;(4)两;百分之一或0.01;51;(5)0.1,0.4;0.001,0.056。

2.0.7;0.09;0.114;0.23;;;;。

板书设计

小数的产生和意义

1角=元=(0.1)元

5角=元=(0.5)元1cm=m=(0.01)m

3cm=m=(0.03)m

教学反思

新课程标准指出:“数学课程不仅要考虑教学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发……数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有知识经验基础之上。学生的数学学习应当是一个生动活泼、主动而富有个性的过程,更让学生经历数学知识的形成过程。”

小学四年级的学生对小数并不是全然不知的,在日常生活中已经有所接触。但由于小数的意义具有一定程度的抽象性,学生理解小数的意义还有一定困难。针对这一现状,在教学中充分考虑学生的生活经验,找出生活与数学知识的契合点,让学生亲身经历小数的产生的过程。

教学资料包

资料链接

世界第一位女数学家

1850年1月15日,莫斯科一个贵族家庭里诞生了一个女孩——索菲

柯瓦列夫斯卡娅。

小索菲的叔叔有丰富的数学知识,经常给她讲许多有趣的数学故事,使她对数学产生了深厚的兴趣。

后来,她来到柏林大学,向数学家魏斯特拉斯教授请教,恳请教授收她做学生,教授出了几道难题考验她,她不仅答得正确,方法还很有创造性,教授终于收她为学生。

经过刻苦学习,1874年,德国的数学家中心——哥廷根大学授予她“最高荣誉博士”学位,她成为世界上第一个数学女博士。

2

小数的读法和写法

教学内容

知识点:小数的读法与写法。

教材第49~52页,例3,议一议,课堂活动3,练习十三4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。

教学提示

小数的读写相对于整数的读写较简单,而且学生已有生活经验和三年级(下)的小数读写的基础。因此,在教学中让学生先尝试读一读整数部分为0的小数及整数部分不为0的小数,然后让学生讨论一下“读小数要注意什么?”让学生区别整数部分和小数部分读法的不同。学生已有相当的基础,小数的写法比较简单,教学时让学生知道,小数部分怎么读,就怎么写。

教学目标

知识与技能:

掌握小数数位顺序表,会正确读、写小数。并进一步理解小数的意义。

过程与方法:

通过知识迁移学习小数的读、写,使学生学会综合运用所学的知识和技能解决新问题,发展应用意识。

情感与态度:

让学生根据已有的生活经验尝试读小数,体验小数与日常生活的密切联系,感受生活中处处有数学,培养学生自主学习的意识和创新精神。

重点、难点

重点

会正确读、写小数。

难点

进一步理解小数的意义。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.读出下面各数:234,7093,31,10000,38950。

2.回忆整数的读法,整数的数位顺序,计数单位。

3.导入。

师:小数和整数一样,也有计数单位,也按一定的顺序排列,这节课我们就来研究一下小数的读法和写法。(板书课题)

设计意图:明确学习任务,揭示学习重要内容。

(二)探究新知:

1.认识小数的数位顺序表。

(1)师:同学们,我们以前学过整数、分数和小数。像1.8这样的数是什么数呢?

(2)师:它与我们以前学习的整数有什么区别呢?(多了一个小数点)是啊,这个小数点把小数分成了几部分?

小数就是由整数部分、小数点和小数部分构成的。

(3)师:请大家观察这个小数(课件出示6.23),想一想:它的整数部分是什么?小数部分又是什么?

(4)师:请大家观察15.39这个小数中的2表示什么?(表示2个一,是“个位”)这个小数中的3呢?(表示3个十分之一,是“十分位”)

(5)师:请大家自己试着说出其他数位表示什么,是什么数位,再与同桌互相说一说。

(6)指名汇报。

(7)师,我们在四年级上册的时候学习了整数的数位顺序表,其实小数也有它的数位顺序表。

课件出示教材第49页,数位顺序表。

数位顺序表

小数点

数位名称

……

万位

千位

百位

十位

个位

·

十分位

百分位

千分位

万分位

……

计数单位

……

万

千

百

十

一(个)

0.1

0.01

0.001

0.0001

……

组织学生观察小数数位顺序表,提问:你发现了什么

师:小数由整数部分、小数点、小数部分构成,小数也是按照一定的顺序排列起来的,它们所占的位置叫小数的数位;一个数所在的数位不同,表示的含义也不同。小数的数位有十分位、百分位、千分位、万分位……,计数单位有十分之一、百分之一、千分之一、万分之一……小数像整数一样,相邻两个计数单位间的进率都是10。

设计意图:通过对比发现整数部分和小数部分的区别与联系。

2.小数的读法。

(1)师:刚才我们认识了小数的数位顺序表,下面我们来学习小数的读法。

组织学生动手测量,并要求记录下测量的结果,然后分组汇报。

(2)师:出示教材49页,例3。请学生自己读一读。

(3)指名读。

(4)同桌之间互相交流小数的读法。(教师巡视,并作相应的指导)

(5)课件出示0.008,这个小数应该怎么读?(指名读一读)

师:这个小数的小数部分有两个零,要怎么读呢?(小数部分有几个零就读几个零)

依据学生们的汇报,板书小数的读法:整数部分是“0”的就读作“零”;整数部分不是“0”的按照整数读法来读;小数点读作“点”;小数部分通常顺次读出每一个数位上的数字。

3.小数的写法。

(1)师:同学们都会读小数了,那你们能把听到的小数写出来吗?

(2)写出下列小数(教材第51页,练习十三,第6题)

世界上最短的地铁只有零点六一千米。

西藏布达拉宫已有1300多年历史,

宫殿高一百一十七点一九米。

我国最大的九龙壁——大同九龙壁长四十五点五米,高八米,厚二点零二米。

(3)学生试着写出小数。(请两位学生板演)

(4)小组讨论,归纳小结小数的写法。(教师巡视)

(5)根据小组汇报,总结出小数的写法:整数部分按照整数的写法来写(整数部分是零的写作“0”)小数点写在个位右下角,小数部分顺次写出每一个数位上的数字。(板书)

4.教学教材第52页,练习十三,第9题。

(1)帮助学生理解5.6-5.7之间的含义。(两数之间被平均分分成10份,其中的一份是0.01)

(2)帮助学生理解2.25-2.26之间的含义。(两数之间被平均分分成10份,其中的一份是0.001)

设计意图:分层次的学习,让学生在新知学习中,通过讲练结合,让学生牢固掌握所学知识。

(三)巩固新知:

1.教材第50页,课堂活动3。

2.教材第51页,练习十三,第4题。

3.教材第51页,练习十三,第5题。

小组内互相说一说。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第51页,练习十三,第7题。

2.教材第51页,练习十三,第8题。

3.教材第52页,练习十三,第10题。

答案:

1.3个十,7个一,1个十分之一,3个百分之一,9个千分之一。

2.一或个;十分之一;10。

3.(1)5,3;(2)0.127;(3)0.001;(4)0.72;(5)10,1000。

(五)课堂小结

通过今天这节课的学习,你知道了什么,学会了什么?有哪些收获,还有什么不懂的问题?

(六)布置作业

第2课时:

1.教材第52页,练习十三,第11题。

2.教材第52页,练习十三,第12题。

3.教材第52页,练习十三,第13题。

答案:

1.小兔戴红花,其他的都不对。

2.(1)200.5,500.2;(2)0.025,0.205,0.250,0.052,0.502,0.520。

3.答案略。

板书设计

小数的读法和写法

小数的读法:整数部分是“0”的就读作“零”;整数部分不是“0”的按照整数读法来读;小数点读作“点”;小数部分通常顺次读出每一个数位上的数字。小数的写法:整数部分按照整数的写法来写(整数部分是零的写作“0”)小数点写在个位右下角,小数部分顺次写出每一个数位上的数字。0.7读作:零点七

0.19读作:零点一九3.08读作三点零八

103.503读作一百零三点五零三

教学反思

本节课是在学生掌握了整数的数位、计数单位、读法、写法以及小数的意义的基础上来学习的。教学目标是是:掌握小数数位顺序表,会正确读、写小数。培养学生知识迁移,归纳概括的能力。在教学时教师注意以下几点:

1.由复习旧知唤醒学生对于整数数位和计数单位的记忆和小数的意义,为新知作好铺垫。便于学生把新旧知识产生联系,利用旧知的迁移学习新知,培养学生知识迁移的能力。

2.教学中充分发挥学生的主体作用,在教师引导、点拨的同时,把必要的知识点放手让学生自主探索,让学生试着进行总结归纳,锻炼了学生自主学习的能力和归纳总结的能力,学生在自己获取知识,总结结论的同时,提高了学习数学的兴趣。

3.整节课采用小组很作、同桌讨论、说一说、猜一猜等多种学习方式来提高学生的积极性。

不足之处:本节课偏重知识学习,与现实生活联系的方面设计较少。

教学资料包

资料链接

爱迪生和灯泡的体积

爱迪生是个大发明家,他发明了灯泡,给千家万户带来了光明,有一天,爱迪生把一个灯泡交给他的助手阿普顿,让他算出这个灯泡的体积,阿普顿看不起只上过三个月学校的爱迪生,他决定半小时内算出来羞辱羞辱爱迪生,他套用各种公式,用各种工具来测量,结果忙得焦头烂额还是算不出来,一个小时过去了……爱迪生走过来,惊奇地发现他还没有算出来。于是拿起灯泡,往里面注满水,然后把水倒进量筒,就这样,灯泡的体积就求出来了。从此以后,这个阿普顿对爱迪生的态度发生了转变,成为爱迪生的好帮手。

3

小数的性质

教学内容

知识点:小数的性质。

教材第53~55页,例1,议一议,试一试,例2,课堂活动1,2,练习十四1,2,3,4,5。

教学提示

教学例1前可创设买书的情境,两个小朋友用不同的方式表示价格5.1元,5.10元,请学生进行判断,并说明自己的理由。要突出5.1元与5.10元都表示5元1角,都是对的,即5.1元=5.10元。接着出示例1,并引导学生进行讨论,用自己的方式来说明0.3与0.30是相等的。教学时最好先不要作提示,让学生自己思考,选择自己熟悉的材料或者方式来加以说明。

例2的教学可完全放手让学生去尝试,然后请学生说一说,是怎样改写的?为什么可以这样改写?尤其要注意“10”这个整数是怎样改写成两位小数的,要突出“10”这个整数是否可以写成小数形式,小数点的位置写在哪里?这个知识的掌握与否,直接影响到小数的四则运算的教学。

教学目标

知识与技能:

使学生理解和掌握小数的性质并会抽象概括出小数的性质,学会利用小数的性质对小数进行化简和改写。

过程与方法:

让学生通过比较、分析,掌握小数的性质,培养学生自主提出问题、解决问题的能力以及合作实践能力和创新能力。

情感与态度:

激发学生对数学的兴趣,引导学生体会数学与生活的密切联系。

重点、难点

重点

让学生理解并掌握小数的性质。

难点

能应用小数的性质解决实际问题。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.师:同学们喜欢逛商店买东西吗?你到商店买东西时看见过价格牌吗?商品上的价格牌是怎么写的?(课件出示:一本故事书价格牌的两种写法,5.1元和5.10元)

2.两人都写对了吗?学生讨论5.1与5.10有什么不同,相等吗?

明确两种表示方法都是表示5元1角,5.1元=5.10元。

3.师:今天我们就一起学习关于小数新的知识。(板书课题:小数的性质)

设计意图:通过情境创设,利用生活经验引出新知学习。

(二)探究新知:

1.教学教材第52页,例1。

(1)填一填,比一比。

①在0.3的末尾添上1个0后是(

)。

生独立思考,同桌互相交流。

②这两个小数相等吗?为什么?

猜想验证结论。讨论自己的发现。

2.实验验证,说明道理。

从以下几个方面加以论证说明。

(1)人民币:0.3元=(

)角,0.30=(

)分=(

)角

(2)长度:0.3m=(

)dm,0.30m=(

)cm=(

)dm

(3)正方形纸片。

(4)计数单位。

(5)直线上的点表示数。

讨论归纳:你发现了什么?

3.议一议。(从不同方向观察小数的变化规律)

(1)在0.3的末尾添上两个0是(

)。

(2)0.3○0.30○0.300这三个数相等吗?

(3)从左往右看,小数末尾有什么变化?从右往左看,小数末尾有什么变化?

归纳小数的性质:在小数的末尾添上“0”或者去掉“0”,小数的大小不变.这叫做小数的性质。(板书)

4.教材第53页,试一试。讨论哪些0去掉后小数大小不变。

5.教学教材第53页,例2。

(1)学生先运用小数的性质进行小数的改写。

(2)讨论小数的改写方法。

小结小数的改写方法:整数变小数,打“点”再添0。

设计意图:通过练一练、说一说、画一画、说一说等多种学习方式,让学生掌握小数的性质

(三)巩固新知:

1.教材第54页,课堂活动1。

2.教材第54页,课堂活动2。

小组内互相说一说,议一议,然后再全班交流。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第55页,练习十四,第1题。

2.教材第55页,练习十四,第2题。

3.教材第55页,练习十四,第3题。

答案:

1.

。

2.

9.030,0.800,37.00这三个小数末尾的0可以去掉。

3.

1.8,1.80,123.4,10.01不改变大小;18和120改变大小。

(五)课堂小结

1.今天我们学习了什么知识?你学会了什么?

2.这节课学习的知识,在生活中哪些地方常用到,课余时间搜集一下这方面知识的例子。

(六)布置作业

第3课时:

1.教材第55页,练习十四,第4题。

2.教材第55页,练习十四,第5题。

3.判断:

(1)在一个数的末尾添上0或者去掉0,数的大小不变。(

)

(2)在小数点的后面添上或去掉0,小数的大小不变。(

)

(3)在小数的末尾添上或者去掉0,小数的大小不变。(

)

(4)把小数中的0去掉或者在小数中添上0,小数的大小不变。(

)

(5)0.8=0.80,且计数单位相同。(

)

答案:

1.0.420;7.200;4.306;1.200;3.000;1.009。

2.(1)30,0.001;(2)0.01,590。

3.(1)×;(2)×;(3)√;(4)×;(5)×。

板书设计

小数的性质

0.3=0.30=0.300在小数的末尾添上“0”或者去掉“0”,小数的大小不变.这叫做小数的性质。小数的改写方法:整数变小数,先打“点”再添0。

教学反思

本课用把感性的经验与理性的思考相结合的形式进行教学,突破对小数的性质这一难点知识的理解,教师从学生学过的知识入手,通过组织学生比较5.1和5.10,引导学生探究小数的性质。学生通过对0.3,0.30,0.300的观察、对比,对小数性质进行概括。考虑到学生无法用语言完整地描述出来,本课教学中用对比和类推的引导方式让学生从左到右和从右到左观察小数的特点,使学生初步了解了小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。通过这些教学活动,不仅重视了知识教学,更注重了能力的培养以及知识形成的过程,让学生在学习过程中观察、比较,语言表达能力得到提高。最后通过与生活相联系,让学生感受到数学就在身边。

教学资料包

说课设计:

<<小数的性质>>说课稿

武警希望小学

陈秋莲

(1)教材分析

教材的地位与作用:

人教版小学数学四年级下册第四单元《小数的性质》。小数的性质是一节概念教学课,是在学习了“小数的意义”的基础上深入学习小数有关知识的开始。掌握小数的性质,不但可以加深对小数意义的理解,而且它是小数四则运算的基础。

(2)教学目标

1)知识与技能目标:

使学生理解、掌握小数的性质,并且会运用小数的性质对小数进行化简和改写。

2)过程与方法目标:

利用知识的迁移规律,让学生在自主探究、合作交流中理解和掌握小数的性质,提高学生运用知识进行判断、推理的能力。

3)情感与态度目标:

让学生进一步体验数学与日常生活的密切联系,感受学习数学的价值和意义,从而激发学习数学的兴趣。

(3)重点、难点

重点:掌握小数性质的含义。

突破方法:通过比较、归纳、自主探究等多种方法让学生经历探索学习的过程。

难点:理解小数性质归纳的过程。

突破方法:让学生在大量感性体验的基础上,自己试着归纳总结。

(4)教法、学法

教法:利用情境教学法导入新课;在抽象、概括小数的性质的过程中,主要运用了直观教学法,;在应用小数的性质进行化简和改写(即教学例2、例3)的教学中,主要采用了讲练结合的方法。

学法:通过本节教学,要使学生掌握一些基本的学习方法:

1.学会通过比较、归纳,最后概括出事物的本质属性,培养学生发现数学规律的方法。

2.引导学生利用知识迁移、自主探究,培养他们用已有知识解决新问题的能力。

(5)说教学过程

这节课为了体现学生是学习的主体,设计了如下四个的教学程序:导入新课,探究新知,巩固运用,反思总结。

(一)创设情景,导入新课

(课件出示)以超市购物的话题引入,同一件物品在不同超市价格标示方法不同,让学生根据信息猜测哪里卖的贵,从而提出关于小数大小比较的问题。

【设计意图】这样设计从学生的生活经验入手,使学生切身体会数学来源于生活,感受数学与生活的密切联系,引发学生的探究欲望,为主动探究新知识聚集动力。(板书:小数的性质)

(二)探索新知

1.教学例1。

(1)出示米尺投影图,比较0.1米、0.10米和0.100米大小

(2)学生观察米尺图,(引导学生根据小数的意义)思考

A.0.1米是几分之几米(1/10米)?用整数表示就是多少分米?(l分米)

B.0.10米是几个几分之一米?(10个1/100米)1/100米用整数表示是几厘米(1厘米)?10个1/100米就是多少毫米?(10厘米)

C.0.100米就是几个几分之一米(100个1/1000米)?1/1000米用整数表示是几毫米(1毫米)?那么100个1/1000米就是多少毫米?(100毫米)

结合学生回答,例1图上的标注应改为:

0.1米是1/10米,就是1分米

0.10米是10个1/100米,就是10厘米

0.100米就是100个1/1000米,就是100毫米

因为1分米=10厘米=100毫米

所以0.l米=0.10米=0.100米

【设计意图】这样,学生根据小数的意义,主动从“0.l米、0.10米、0.100米”出发研究问题。在问题得以解决的过程中,学生锻炼了运用已有知识解答新问题的能力,培养了运用数学知识的意识。

接着教师指着“0.l米=0.10米=0.100米"这个等式,并标上思考符号“→”,先让学生从左往右观察、比较,提问三个小数0.1、0.10、0.100有什么不同 (小数的位数不同,但在0.l米的末尾添上一个“0”或两个“0”,表示的实际长度不变,板书在小数的末尾添上0,小数的大小不变)。再标出思考箭头“→”,让学生从右往左观察,发现什么规律,补充板书小数的末尾去掉“0”。

【设计意图】这样教学,把静态的知识结论转化动态的求知过程,让学生真正成为学习的主人,对所学的内容理解深刻,记忆牢固,不但知其然,而且知其所以然。同时还培养了学生归纳概括事物本质属性的能力。

2.为了让学生进一步理解小数的性质形成过程,突破教学难点安排例2教学。

比较0.3和0.30的大小

教师指导学生自学例2。

教师指示,学生思考:

①左图是把一个正方形平均分成几份?(100份)阴影部分占几分之几?(30/100)用小数怎样表示?(0.30)

②右图是把一个正方形平均分成几份?(10份)阴影部分占几分之几?(3/10)用小数怎样表示?(0.3)

③引导学生小结:从图上可以看出:0.30是30个1/100,也是3个1/10。0.3是3个1/10。所以得出:0.30=0.3。

④由此,你发现了什么规律?

讨论归纳:引导学生完整归纳出小数的性质。

板书:小数的性质:小数的末尾添上"0"或去掉"0",小数的大小不变

【设计意图】

通过学生的思考,交流,动手操作,培养了学生的自学能力和合作意识。让学生进一步理解小数的性质。使学生的思维从形象思维逐步过渡到抽象思维,进一步达到突破难点的目的。

为了帮助学生对小数性质的理解,突破教学重点,教师强调指出:为什么在小数的末尾添"0"或去"0",小数的大小就不变呢?(因为这样做,其余的数所在数位不变,所以小数的大小也就不变。举例说明)小数中间的零能不能去掉?能不能在小数中间添零?(都不能,因为这样做,其余的数所在数位都变了,所以小数大小也就变了。举例说明)整数是否具有这个性质?(没有,理由同上第二点)

(三)巩固深化、应用结论

教师谈话:根据这个性质,遇到小数末尾有"0"的时候,一般地可以去掉末尾的"0",把小数化简。

(1)化简小数

出示例3:把0.70和105.0900化简。

提问:这样做的根据是什么?(把小数末尾的"0"去掉,小数的大小不变)弄清题意后,学生回答,教师板书:0.70=0.7;105.0900=105.09。通过这组练习巩固新知,为以后小数作结果要化简作准备。

口答:课本“做一做”第1题。

(2)把整数或小数改写成指定数位的小数

教师谈话:有时根据需要,可以在小数的末尾添上"0";还可以在整数的个位右下角点上小数点,再添上"0",把整数写成小数的形式。

如:2.5元=2.50元3元=3.00元

出示例4:不改变小数的大小,把0.2、4.08、3改写成小数部分是三位的小数。

小组讨论后,2人板演,其余学生齐练,订正,表扬。

0.2=0.2004.08=4.0803=3.00

练习:口答课本第65页的“做一做”第2题。

【设计意图】

本环节是学生巩固知识,形成技能技巧,发展智力的重要过程。学生在解决问题的过程中归纳总结出化简和改写时应注意的问题,加深对小数性质的理解,体会小数性质的价值。

(课件出示)改写和化简小数时应注意:

1)不能改变原数的大小;

2)只能在小数的末尾添“0”;

3)把整数改写成小数时,一定要先在整数个位右下角点上小数点后再添“0”。

出示“找朋友”练习题,要求把价格相同的物品连在一起。

【设计意图】目的是使学生意识到数学与生活的密切联系。此时可以呼应课始,揭示奥秘:两超市货物价格是一样的,标价为2.50元,没有改变小数的大小,而是为了让顾客很清楚地知道货物是几元几角几分。

(四)反思小结

1、通过本课的学习,你有什么收获和大家分享?

2、我们是怎样探索小数的性质的?

3、应用小数性质时要注意什么?

【设计意图】总结反思是为了帮助学生梳理新知识,总结学习方法,有效的巩固和掌握要点。

4

小数的大小比较

教学内容

知识点:小数的大小比较。

教材第54~56页,例3,课堂活动1,2,练习十四6,7,8,9,10,11,思考题。

教学提示

教学例3前,可以先复习整数大小的比较方法。例3可以让师生共同讨论该怎样比较,然后学生分小组进行讨论、比较,也可以看书,最后请学生自己归纳出小数大小的比较方法。同时要强调位数不同时的比较方法,该怎样处理。不要与整数大小比较中比位数的多少想混。例3后的课堂活动主要是巩固小数大小的比较方法,可让学生直接填在书上,注意小数位数不同的情况。

教学目标

知识与技能:

使学生掌握小数大小比较的方法,会正确比较小数的大小,加深对小数意义的理解。

过程与方法:

通过引导学生解决实际问题,培养迁移类推能力和探究意识,渗透合作学习的方法。

情感与态度:

使学生体验数学与生活的紧密联系,提高学习数学的兴趣。

重点、难点

重点

使学生掌握比较小数大小的方法。

难点

能较熟练地比较小数的大小。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.师:大家喜欢运动吗?最喜欢的项目是什么?运动有什么好处呢?

学生交流活动,教师加以鼓励评价。

2.小结:运动有益于健康,运动中,还藏着很多数学问题。(板书课题:小数的大小比较)

设计意图:通过对运动项目的讨论,创设学生喜欢的生活情境,为接下来的学习做好铺垫。

(二)探究新知:

1.教学教材第54页,例3。

(1)运动会上,小刚和小明参加跳远比赛,他们的成绩分别如下:

小刚:3.2米,小明:2.8米。

师:根据这两个信息,你能提出哪些数学问题?

2.问:谁跳得最远?

3.师生共同探究。

(1)比较3.2米和2.8米的大小。

引导学生利用小数意义中例1的方法画图比较,也可以想成3.2元和2.8元进行比较。

师:大家怎样比较这两个数的大小?看哪部分比较?

引导学生明确:整数部分2比3小,小数部分就不用比了,所以比较小数的大小要先看“整数部分”,从而得出3.2米>2.8米。

引导学生概括:比较两个小数的大小,先看它们的整数部分,整数部分大的那个数就大。

4.比较整数部分相同,十分位不同的小数。

0.31○

0.5

(1)学生小组合作交流,比较讨论。

(2)师:这两个小数和刚才的小数有什么不同?(整数部分相同,不能比较大小)

(3)师:那么大家在比较小数大小的时候,如果整数部分相同了怎么比较呢?(十分位)

(4)十分位上的数各是多少?代表什么?(3和5,代表3个0.1和5个0.1)

(5)师:十分位上的数哪个大?(5大)

(6)师:还用比百分位上的吗?(不用比了)

(7)师:那么可以判断哪个数大?(引导学生说出:0.31<0.5)

提问:在什么情况下看十分位上的数比较大小?

引导学生明确,当整数部分相同时,看十分位,十分位上的数大的那个数就大。

5.比较整数部分和十分位相同,百分位不同的小数。

7.58○

7.52

(1)讨论:说一说,怎样比较这两个小数的大小?

引导学生根据前两个例题类推出:整数部分和十分位的数相同,就要看百分位,百分位上的8,表示8个0.01,2表示2个0.01,因此,7.58>7.52.

引导学生概括,整数部分和十分位上的数都相同,要看百分位上的数,百分位上数大的那个数就大。

8.质疑讨论。

师:小数数位多的数一定大吗?

比较小数大小与整数的大小的异同。

学生举例论证:小数比大小不能像整数比大小那样看数位。小数数位多的数不一定大。

相同点:从高位比起,一位一位地比较。

设计意图:学生在讨论交流中,利用整数大小的比较方法,迁移到小数的大小比较,培养学生归纳整理的能力。

(三)巩固新知:

1.教材第54页,课堂活动1。

学生独立计算,然后集体订正。

2.教材第55页,课堂活动2。

小组内互相说一说,议一议。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第55页,练习十四,第6题。

2.教材第56页,练习十四,第7题。

3.教材第56页,练习十四,第8题。

答案:

1.0.09<0.13;0.13<0.2;0.09<0.2。

2.<;<;=;>;>;<。

3.跳高:①李云②林山③王海;60m跑:①林山②王海③李云。

(五)课堂小结

今天我们学习了什么知识?你学会了什么?

(六)布置作业

第4课时:

1.教材第56页,练习十四,第9题。

2.教材第56页,练习十四,第10题。

3.教材第56页,练习十四,第11题。

4.教材第56页,练习十四,思考题。

答案:

1.1,2;13,12;3,4;91,90。

2.>;>;=;<。

3.答案不唯一,参考答案:0.2;1.55;0.051;2.153。

4.0.12<0.21<1.02<1.20<2.01<2.10。

板书设计

小数的大小比较

比较两个小数的大小,先看它们的整数部分,整数部分大的那个数就大。当整数部分相同时,看十分位,十分位上的数大的那个数就大。整数部分和十分位上的数都相同,要看百分位上的数,百分位上数大的那个数就大。

教学反思

牛顿说:“没有大胆的猜想,就不会有伟大的发现。”猜想是一个多向思维的心理过程,是培养创新萌芽的好办法。

在这节数学课上,为了让孩子们自己总结出“小数的大小比较”的方法,教师在教学中假设了一个跳远的情境,并给出了跳远的成绩。教师先引导学生依次说一说;再组织学生小组合作探究,谁跳的远;接着引导学生大胆总结比较方法,最后得出结论。

授人以鱼,不如授人以渔,说明“方法比知识更重要”。在教学中重视学生知识获取的过程,在充分相信学生能力的基础上,放开手脚,主动去操作探索,给予学生自主思维的空间和实践,从“经历过程”的视角设计教学过程,想方设法让学生经历知识的发生、发展过程。

教学资料包

资料链接

游戏——抓珠子。

介绍游戏规则:

下面我们要进行一个很在意思的活动——抓珠子游戏,这盒子里有红珠子和蓝珠子和绿珠子,一个红珠子代表1元钱,一个蓝珠子代表1角钱,一个绿珠子代表1分钱。你们任意从里面抓出一把珠子,看看可能会得到多少钱?

小组活动,每个小组都有一个这样的盒子,小组同学轮流从里面抓一把珠子,并填写在统计表中。

填完统计表之后,在小组里比一比谁抓出的钱多。红珠子几个蓝珠子几个绿珠子几个共几元几角用小数表示(几元)请各小组抓出的钱最多的同学向大家汇报自己抓了多少钱,我们最后来比一比全班的冠军是谁?

想一想,抓到多少钱跟什么有关?

5

小数点移动引起小数大小的变化

教学内容

知识点:小数点移动引起小数的变化。

教材第57~58页,例1,说一说,例2,例3,课堂活动1,2,练习十五1,2。

教学提示

教学例1时,,可先出示教材上的4个图,这4个图都是“10×10×10”的正方体图,首先让学生认真看图,明确这4个图都是把1个正方体平均分成1000份。这4个正方体涂色的分别是1个、10个、100个、1000个小正方体。在对图有较充分的认识后再填一填,即分别添上0.001,0.01,0.1,1.也可以让学生先填出小数,再说一说这样填的理由,通过说来强化对图形的理解。“比一比”,首先要对4幅图进行比较,抓住从图中看出什么?让学生结合图形,直观得出:第1图是1个小方块,第2图是10个小方块即1个长方条,第3图是10个长方条即1个正方形块,第4图是10个正方形块即1个正方体。从而得出第2图是第1图的10倍,第3图是第2图的10倍,第4图是第3图的10倍。

例1在观察图形的基础上,再按照教材上出示的两个问题进行讨论、探索。例2和例3以学生的观察、比较、推理为主,学生应有足够的讨论和汇报的时间和机会。

教学目标

知识与技能:

使学生理解并掌握小数点位置的移动一起小数大小变化的规律。

过程与方法:

使学生经历探究小数点位置移动引起小数点大小变化的规律的过程,培养学生观察、比较、抽象概括及逻辑推理的能力。

情感与态度:

初步培养学生用联系变化的观点认识事物。

重点、难点

重点

掌握小数点位置移动引起小数大小变化的规律。

难点

理解并概括小数点移动的规律。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.比较下面各数的大小。

12.34

1.234

1234

123.4

指名回答,集体订正。

2.师:这四个数有什么相同点?有什么不同点?

指名学生回答。(每个数的数字相同,小数点的位置不同)

师:可见小数点的位置可以影响小数的大小,今天我们就来研究这个问题。(板书课题)

设计意图:整理回顾上一节课内容,通过对四个小数的比较发现小数点位置的不同。

(二)探究新知:

1.教学教材第57页,例1。

(1)出示教材上的4个“10×10×10”的正方体图。

①师:请大家仔细看这四个正方体图。

让学生从整体感知,得出4个图都是把1个正方体平均分成1000份。

②师:在这4个正方体中涂色的小正方体分别是多少?

(涂色的分别是1个、10个、100个、1000个小正方体。)

③师:请同学们用小数表示涂色的小正方体在4个正方体中分别表示是多少。

(0.001,0.01,0.1,1)

④师:为什么可以用这四个小数来分别表示呢?

学生“比一比”,首先要对4幅图进行比较,抓住从图中看出什么?结合图形,直观得出:第1图是1个小方块,第2图是10个小方块即1个长方条,第3图是10个长方条即1个正方形块,第4图是10个正方形块即1个正方体。从而得出第2图是第1图的10倍,第3图是第2图的10倍,第4图是第3图的10倍。

⑤师:这4

个数的小数点的位置有什么变化?

从左往右观察,小数点向右移动一位、两位、三位。

从右往左观察,小数点向左移动一位、两位、三位。

⑥师:小数点位置的移动与小数大小的变化有什么关系?

从左往右观察,小数点向右移动一位、两位、三位……小数就扩大到原数的

10

倍、100

倍、1000

倍……

从右往左观察,小数点向左移动一位、两位、三位……小数就缩小到原数的,,…

2.说一说:把

5.1

的小数点向左移动一位、两位、三位后各是多少?小数的大小有什么变化?

小组内互相交流,引导学生注意:

位数不够用“0”补足。

3.教学教材第57页,例2,第58页,例3。

(1)放手让学生独立思考,填写在书上,然后集体汇报。

(2)讨论:当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……或缩小它的,,……时,这个数的小数点怎样变化?

组织学生讨论,然后汇报。

当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……时,就将其小数点分别向右移动一位、两位、三位……

当一个数分别缩小它的,,……时,就将其小数点分别向左移动一位、两位、三位……

设计意图:通过对正方体图的等分情况,建立分数与小数的比较方法,发现涂色正方体在整体中的变化规律,发现小数点在不同位置上引起小数大小的变化规律。

(三)巩固新知:

1.教材第58页,课堂活动1。

老师与一名学生作示范后,同桌之间互相练习。

2.教材第58页,课堂活动2。

仔细观察,然后再互相说一说。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第58页,练习十五,第1题。

2.教材第58页,练习十五,第2题。

答案:

1.10倍;100倍;10000倍;1000倍。

2.

;;;。

(五)课堂小结

这节课你的收获是什么?还有什么疑问?

(六)布置作业

第5课时:

1.填空。

(1)把0.54的小数点向右移动一位,原来的数就(

)到它的(

),得(

)。

(2)把6.829的小数点向右移动两位,这个数就(

)到它的(

)。

(3)把5.36的小数点去掉,这个数就(

)到它的(

);要把5.36缩小为它的,就把小数点向(

)移动(

)位。

2.下面的数和53.69比较,各是怎样变化的?

5.369

0.5369

5369

536.9

3.直接写得数。

0.57×10=

0.05×100=

4.63÷10=

3.5×100=

6.1÷100=

70÷1000=

5÷100=

4.62×100=

答案:

1.(1)扩大,10倍,5.4;(2)扩大,100倍;(3)扩大,100倍,左,一。

2.小数点向左移动一位,小数就缩小到原数的;小数点向左移动两位,小数就缩小到原数的;小数点向右移动两位,小数就扩大到原数的100倍;小数点向右移动一位,小数就扩大到原数的10倍。

3.5.7;5;0.463;350;0.061;0.07;0.05;462。

板书设计

小数点移动引起小数大小的变化

从左往右观察,小数点向右移动一位、两位、三位……小数就扩大到原数的

10

倍、100

倍、1000

倍……从右往左观察,小数点向左移动一位、两位、三位……小数就缩小到原数的,,…当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……时,就将其小数点分别向右移动一位、两位、三位……当一个数分别缩小它的,,……时,就将其小数点分别向左移动一位、两位、三位……

教学反思

牛顿说:“没有大胆的猜想,就不会有伟大的发现。”猜想是一个多向思维的心理过程,是培养创新萌芽的好办法。

在这节数学课上,为了让孩子们自己总结出“小数的大小比较”的方法,教师在教学中假设了一个跳远的情境,并给出了跳远的成绩。教师先引导学生依次说一说;再组织学生小组合作探究,谁跳的远;接着引导学生大胆总结比较方法,最后得出结论。

授人以鱼,不如授人以渔,说明“方法比知识更重要”。在教学中重视学生知识获取的过程,在充分相信学生能力的基础上,放开手脚,主动去操作探索,给予学生自主思维的空间和实践,从“经历过程”的视角设计教学过程,想方设法让学生经历知识的发生、发展过程。

教学资料包

资料链接

陈省身和他的小黑板

陈省身是我国著名的数学家。他从小酷爱数学,年经时,他总是在办公室挂着小黑板,年迈时,他又把小黑板挂在自己的卧室里,此外,他还要求他所在的南开大学数学研究所的每一位老师的家里都要挂一块小黑板,以方便记录即时的想法。他认为,数学中的发明创造就是始于一念之间,如果你能捕捉到有用的东西记录下来,并进行刻苦钻研,就可能获得新的发明创造。

陈省身的成功,得益于他的小黑板,小黑板帮他记下灵感和问题,引发思维和创新。小黑板使他获得了世界数学界最高荣誉“沃尔夫奖”,成为最伟大的数学家之一。

6

练习课

教学内容

知识点:小数的性质、小数的大小比较和小数点移动的变化规律。

教材第58~59页,练习十五3,4,5,6,7,8,9,10。

教学提示

小数点位置移动引起小数大小变化时教学中的一个难点。教师一定要让学生养成认真、细致的习惯,尤其是小数点的左右移动的方法及移动几位,让学生完成后要认真检查,避免粗心引起的失误。

教学目标

知识与技能:

(1)进一步理解小数的性质。

(2)熟练掌握小数的大小比较方法和小数点移动的变化规律。

(3)会正确解决有关实际问题。

过程与方法:

经历应用知识的过程,体验数学知识的应用价值。

情感与态度:

体味数学知识的乐趣,培养热爱数学、学习数学的情感,体验数学知识的应用价值。

重点、难点

重点

运动小数点移动时,位数不够会正确添“0”。。

难点

掌握小数点移动时补“0”的方法。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.小数的性质是怎样的?

引导学生回顾:小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。

2.小数的大小怎样比较?

引导学生回顾:先比较整数部分,再比较小数部分,从高位起,一位一位往下比。

3.小数点移动的变化规律是怎样的?

组织学生先在小组中议一议,再指名汇报。

教师质疑:移动小数点时,当位数不够时怎么办?(添“0”补足)

设计意图:复习小数的性质、小数的大小比较和小数点移动的变化规律,明确练习课学习任务。

(二)基本练习:

1.教学教材第59页,练习十五,第5题。

5.37×10=

0.03÷10=

78.5÷10=

0.4×100=

6÷100=

0.7×100=

0.19×1000=

1.3÷1000=

1.8÷1000=

学生独立计算,同桌之间互相订正。

2.教材第59页,练习十五,第4题。

(1)在小数的末尾添上1

个0,这个小数大小(

)。

(2)把7.06扩大到它的

1000倍,小数点向(

)移动(

)位。

(3)把0.3

缩小到它的后是(

)。

(4)把一个小数的小数点先向右移动三位,

再向左移动两位,

这个数是原数的(

)。

小组中完成,并指名口答。

3.教材第59页,练习十五,第7题。

在○

里填“>

”“<

”或“=”。

0.85×10○8.5

0.125×10○1.25÷10

24.05÷10○240.5

3.2÷100○32÷100

设计意图:通过多种方式的练习,让学生牢固掌握所学知识。

(三)指导练习:

1.教材第58页,练习十五,第3题。

2.教材第59页,练习十五,第6题。

先组织学生独立思考,在练习本上练一练,再在小组中议一议,然后集体订正。

2.教材第55页,课堂活动2。

小组内互相说一说,议一议。

(四)达标反馈。

习题:

1.教材第59页,练习十五,第8题。

2.教材第59页,练习十五,第10题。

答案:

1.0.75;1000。

2.138000米到63000米之间。

(五)课堂小结

今天我们学习了什么知识?你学会了什么?

(六)布置作业

第6课时:

1.教材第59页,练习十五,第9题。

2.填一填,在○里填“×”或“÷”,在□里填数。

4.5○□=45

1.03○□=103

1.5○□=0.015

0.36○□=0.036

0.47○□=0.047

0.01○□=10

41.5○□=0.415

10.63○□=106.3

3.解决问题。

(1)某地海水100千克含盐1.5千克。1千克海水含盐多少千克?

(2)一块正方形地的边长是50米。如果把边长缩小到它的,把它画在纸上,边长应画多少?请把平面图画出来。

答案:

1.课后调查,然后再进行计算。

2.×10;×100;÷100;÷10;÷10;×1000;÷100;×10。

3.(1)0.015千克;(2)5厘米;图略。

板书设计

练习课

小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。比较两个小数的大小,先看它们的整数部分,整数部分大的那个数就大。当整数部分相同时,看十分位,十分位上的数大的那个数就大。整数部分和十分位上的数都相同,要看百分位上的数,百分位上数大的那个数就大。当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……时,就将其小数点分别向右移动一位、两位、三位……当一个数分别缩小它的,,……时,就将其小数点分别向左移动一位、两位、三位……

教学反思

本节课是在学生理解小数的性质、小数的大小比较、小数点位置移动引起小数大小变化规律的基础上进行的练习课教学。在教学中教师先作了适当的铺垫,让学生进行复习回顾,然后再进行基础练习、指导练习和达标反馈练习三个层次的训练。这个过程是教师引领学生完成的,在练习过程突出学生的主体地位。这样有利于提高学生的积极性,提高学习兴趣。

不足之处:在教学过程中把实际问题和数学算式脱节,在探究一个数扩大或缩小两个问题时,没有利用好教材的实际情境,只是单纯地分析知识曾铭,没有提高的实际层面,显得有些枯燥。

教学资料包

资料链接

《小数点的悲剧》

有一位宇航员驾驶飞船在太空作业。他完成任务返航途,飞船出了故障。原因是由于检察员的疏忽,点错了数据中的小数点。在人生最后的两小时里,他没有悲伤,而是坚持工作着,他在于女儿决别时说:“我要告诉您,我亲爱的女儿,我也要告诉全世界的小朋友,一定要对待学习中每一个小数、每一个小数点,不要再让小数点的悲剧发生了!”飞船消失了。这场小数点的悲剧结束了。

7

生活中的小数

教学内容

知识点:单名数和复名数及互化。

教材第60~61页,例4,例5,试一试,课堂活动1,2,练习十六1,2,3。

教学提示

生活中的小数就要联系实际,从儿童熟悉的现实生活入手,充分运用儿童看得见、摸得着、体会深的素材。例1就是运用在学校体育课中跳远这一素材,采用厘米作单位的整数,米作单位的小数,让学生在简单应用中认识名数之间的互化是一种生活上的需要。通过对话框结合米与厘米的进率让学生知识把厘米单位的数化成用米作单位的数。

例2是把千克和克作单位的复名数化成用千克或克作单位的单名数,教学时强调名数、复名数的概念。单名数与复名数的互化实际上是单名数与单名数的互化(一般情况复名数中有一个单位与单名数单位相同)。

教学目标

知识与技能:

(1)理解什么是名数,单名数和复名数。

(2)掌握大单位名数与小单位名数互化的方法,会正确地进行名数改写。

过程与方法:

(1)经历名数换算转化过程,体验迁移学习的方法和解决问题思路多样化。

(2)经历将单名数与复名数互化的过程。

情感与态度:

感悟数学知识的魅力,体会数学知识之间的相互联系,培养合作探究的学习方法。

重点、难点

重点

掌握小数点位置移动引起小数大小变化的规律。

难点

理解并概括小数点移动的规律。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.口答。

师:我们学过的时间单位有哪些?长度单位有哪些?面积单位有哪些?重量单位有哪些?

6千米=(

)米

9000克=(

)千克

4米=(

)厘米

7吨=(

)千克

120分=(

)时

2分=

(

)秒

8平方米=

(

)平方分米

70分米=(

)米

高级单位的数改写成低级单位的数要(

)进率。

低级单位的数改写成高级单位的数要(

)进率。

设计意图:复习时间单位、长度单位、面积单位、重量单位及互化(整数互化)

(二)探究新知:

1.学习名数、单名数、复名数。

(1)出示教材第60页,例1,例2。

课件出示:跳远成绩254厘米,2.36米,1袋玉米重1kg500g。

(2)认识名数。

师:像这样既有数字又有单位名称的我们就叫它名数。(板书:名数)

(3)单名数。

师(指着254厘米,2.36米):像这样只带有一个单位名称的名数,我们就叫它单名数。(板书:单名数)

学生举单名数的例子。

(4)复名数。

师(指着1kg500g):那么带有两个或两个以上单位名称的我们就叫它复名数。(板书:复名数)

学生举复名数的例子。

设计意图:引导学生对名数、单名数、复名数的概念学习,掌握三者之间的联系与区别。

2.探究名数的改写。

(1)单名数改写(高级单位和低级单位互化)

小红跳了254厘米,张兵跳了2.36米,到底谁跳的远呢?怎么比较?

①学生分组探究。

②小组汇报:

统一以米为单位,进行比较。

方法一:直接利用计量单位的关系,如1厘米=0.01米,254厘米中有254个1厘米,所以254厘米=2.54米。2.54米>2.36米。

方法二:直接利用低级单位改写高级单位的数要除以它们之间的进率,因为1米=100厘米,所以254厘米=(254÷100)米。2.54米>2.36米。

统一以厘米为单位,进行比较。

方法一:直接利用计量单位的关系,如1米=100厘米,2.36米中有236个1厘米,所以2.36米=236厘米。254厘米>236厘米。

方法二:直接利用高级单位改写低级单位的数要除以它们之间的进率,因为1米=100厘米,所以2.36米=(2.36×100)厘米。254厘米>236厘米。

(2)复名数改写单名数。

探究:1kg500g=(

)kg;1kg500g=(

)g(板书)

根据上面的改写方法,让学生讨论,合作完成。

小结:把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有高级单位的单名数,复名数中高级单位的数不动,作为小数的整数部分,再把复名数中低级单位的数改写成高级单位的数,作为小数部分。(板书)

把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有低级单位的单名数,复名数中低级单位的数不动,作为其中的一个整数部分,再把复名数中高级单位的数改写成低级单位的数,作为另一个整数部分,将两部分相加,就是结果。(板书)

设计意图:在单名数与复名数之间的互化中,重点让学生理解和掌握小数点的变化,明白小数点的移动规律应用到新知识的学习。

(三)巩固新知:

1.教材第60页,试一试。

学生独立尝试,然后集体订正汇报。

师:单位换算的时候要注意什么?

归纳:一是先分清是低级单位的数改写成高级单位的数,还是高级单位的数改写成低级单位的数,从而决定怎么计算。二是要清楚两个单位之间的进率,是10、100还是1000。三是根据上述两个方面判断确定小数点应该向左还是右移动,移动几位。

2.教材第61页,课堂活动1。

师生示范,同桌之间互相对口令。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第61页,课堂活动2。

2.教材第61页,练习十六,第1题。

3.教材第61页,练习十六,第2题。

4.教材第61页,练习十六,第3题。

答案:

1.小欣高;小兵重。

2.2.45;530;1050;4.5。

3.(1)400;(2)1.28。

4.21.35。

(五)课堂小结

这节课你的收获是什么?还有什么疑问?

(六)布置作业

第7课时:

1.填空。

5厘米=(

)米

40分=(

)元

950克=(

)千克

4.5米=(

)分米

0.75平方米=(

)平方分米

1288千克=(

)吨

456平方分米=(

)平方米

7.2米=(

)厘米

2.填上合适的单位名称,使等式成立。

30(

)+70(

)=1(

)

20(

)+40(

)=1(

)

800(

)+200(

)=1(

)

1(

)-20(

)=80(

)

3.排列大小。

154厘米,2.79米,25厘米,30米,3.7米

答案:

1.0.05;0.4;0.95;45;75;1.288;4.56;720。

2.答案不唯一,参考答案:厘米,厘米,米;分,分,时;米,米,千米;米,厘米,厘米。

3.从大到小排列:30米>3.7米>2.79米>154厘米>25厘米。

板书设计

生活中的小数

名数单名数

2.36米=236厘米

254厘米=2.54米复名数

1kg500g=(

)kg

1kg500g=(

)g把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有高级单位的单名数,复名数中高级单位的数不动,作为小数的整数部分,再把复名数中低级单位的数改写成高级单位的数,作为小数部分。把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有低级单位的单名数,复名数中低级单位的数不动,作为其中的一个整数部分,再把复名数中高级单位的数改写成低级单位的数,作为另一个整数部分,将两部分相加,就是结果。

教学反思

本课教学中,教师先复习一些常见单位间的进率,为小数点移动的规律作铺垫,然后教学例题,例题中都是一些不同单位、不同形式的数据,不便于比较,从而引出统一单位进行比较的必要性。接着从学生的认知结构的实际出发,以自主探索的方式引导学生通过有目的地观察、操作、交流、讨论,掌握了名数改写的方法,从直观到抽象,让学生主动建构自己的认知结构。为以后的学习内容打下基础。

教学资料包

资料链接

阿基米德的纸和笔

阿基米德11岁那年,还没有印刷术,因此,他上学没有纸和笔,就把书本上学到的定理和公式,一点一点地牢记在脑子里。

没有纸,就用小树枝当笔,把大地当纸,因为地面太硬,写上去的字迹看不清楚,阿基米德苦想了几天,又发明了一种"纸",他把炉灰扒出来,均匀地铺在地面上,然后在上面演算。

一天,阿基米德来到海滨散步,他一边走一边思考着数学问题。无边无垠的沙滩,细密而柔软的沙粒平平整整地铺展在脚下,又伸向远方。他习惯地蹲下来,顺手捡起一个贝壳,便在沙滩上演算起来,又好又便捷。

回到住地,阿基米德十分兴奋地告诉他的朋友们说:"沙滩,我发现沙滩是最好的学习地方,它是那么广阔,又是那么安静,你的思想可以飞翔到很远的地方,就象是飞翔在海面上的海鸥一样。"

8

练习课

教学内容

知识点:名数互化。

教材第61~62页,练习十六4,5,6,7,8,9,10。

教学提示

第4~6题是名数互化,第7题是比较两个名称不相同的名数,必须先统一单位后才便于比较,第8~10题是生活情境中的名数互化,有一定的综合性。

教学目标

知识与技能:

(1)会正确进行名数之间的互化。

(2)培养学生解决问题的能力和创新能力。

过程与方法:

经历运用数学知识的过程,体验用数学知识解决实际问题的方法。

情感与态度:

在学习活动中,感受生活中处处有数学,培养认真仔细的良好学习习惯。

重点、难点

重点

会正确进行名数互化并利用这一知识熟练解决生活中的问题。

难点

会正确进行名数互化并利用这一知识熟练解决生活中的问题。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

(1)一个数扩大10倍、100倍、1000倍,该用什么什么方法计算?就是小数点向哪个方向移动几位?

(2)如果把一个数缩小10倍、100倍、1000倍,该用什么什么方法计算?那么小数点该向哪个方向移动几位?

设计意图:学生回忆小数点位置移动引起小数大小变化的规律。

(二)基本练习:

1.教材第61页,练习十六,第4题。

组织学生独立完成,并在小组中交流转化过程,说一说改写的方法。

教师分别指名说一说。

2.教材第62页,练习十六,第7题。

教师:要比较数据的大小,必须统一计量单位。统一计量单位时,既可以改写成较大的计量单位,也可以改写成较小的计量单位。

3.教材第62页,练习十六,第8题。

组织学生在小组中议一议,说一说,然后集体汇报。

4.教材第62页,练习十六,第9题。

组织学生根据题目要求独立改写数据,然后在小组中进行交流。

5.教材第62页,练习十六,第10题。

引导学生弄清题意,再进行计算,对结果进行转化。

设计意图:通过多种练习,让学生牢固掌握名数之间的互化知识。

(三)巩固新知:

1.教材第62页,练习十六,第5题。

老师与一名学生作示范后,同桌之间互相练习。

2.教材第62页,练习十六,第6题。

学生独立完成,集体交流订正。

(四)达标反馈

习题:

1.填一填。

3千米75米=(

)千米

10米15厘米=(

)米

5千克600克=(

)千克

4.6吨=(

)千克

0.9米=(

)分米

7.25千米=(

)米

2.把下列数据按从小到大的顺序排列起来。

①4.75吨

4吨75千克

4070千克

②16.80元

16元8角5分

16.08元

答案:

1.3.075;10.15;5.6;4600;9;7250。

2.①4070千克<4吨7千克<4.75吨②16.08元<16.80元<16元8角5分。

(五)课堂小结

通过这节课的学习,你有什么收获?

(六)布置作业

第8课时:

1.填空。

350千克=(

)吨

4.2吨=(

)千克

5.05千克=(

)千克(

)克

1.05千米=(

)米

150平方分米=(

)平方米

5分米3毫米=(

)分米

2.在○里填上“>”“<”或“=”。

3.61米○362厘米

1480米○1.5千米

285克○0.234千克

532厘米○5.3米

5.369

0.5369

5369

536.9

3.按要求改写数据。

(1)一只老虎身长2.6米。(用分米作单位)

(2)珠穆朗玛峰海拔8844.43米。(用千米作单位)

答案:

1.0.35;4200;5,50;1050;1.5;5.03。

2.<;<;=;>。

3.26分米;8.84443千米。

板书设计

练习课

略

教学反思

在教学过程中要多培养学生的口头表达能力,提高学生的学习兴趣,多动脑;另外还要加强教学组织能力,其中要注意加强教师与学生之间的互动,营造一个轻松愉快的气氛;三是要注意教师语言的规范性,从而引导学生规范地使用数学语言。

教学资料包

资料链接

牛顿忘记吃饭

英国大物理学家牛顿有一次请朋友来家里吃饭,饭菜做好了,可朋友还没到,他就进实验室专心致志地做实验去了。朋友来后找不着牛顿,因急于上班,就独个儿把饭菜吃了,并把吃剩的鸡骨头放在盒子里,然后走了。傍晚时,牛顿做完实验,准备吃饭。但当他看见盒子里的鸡骨头时,显出恍然大悟的样子,哈哈大笑地说:“我以为自己还没吃饭呢,原来早就吃过了。”

9

求一个小数的近似数

教学内容

知识点:小数的近似数。

教材第63~65页,例1,议一议,例2,议一议,课堂活动1,2,练习十七1。

教学提示

例1通过鲸鱼的自述给出了四位小数表示的鲸鱼的重量后,求这个小数保留两位小数、一位小数及整数3种近似数,结合提示语,帮助学生回忆、巩固“四舍五入”法,通过议一议,结合讨论,归纳“四舍五入”法。

例2结合1.396保留两位小数、一位小数巩固应用“四舍五入”法。接着,教材提出近似数1.40末尾的0能去掉吗?通过对这个问题的讨论,让学生进一步了解近似数中保留的位数不一样,就表示要求的精确度不同。

教学目标

知识与技能:

(1)理解求近似数时,精确度的意义。

(2)理解和掌握用“四舍五入”法求一个小数的近似数的方法。

过程与方法:

经历求小数的近似数的过程,体验利用旧知识迁移学习的方法。

情感与态度:

感悟数学知识与日常生活的密切联系,激发学习数学的兴趣,培养学生的数感和数学意识。

重点、难点

重点

理解并掌握求一个小数的近似数的方法。

难点

理解表示近似数时,小数末尾的0不能去掉。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

师:同学们知道我国现在有多少人口吗?

学生根据了解,知道大约是14亿人。

师:为什么说大约是14亿人口

引导学生了解:14亿人口是反映我国人口的近似数,不是准确数。

指出:在日常生活和计算中,有时也需要求一个数的近似数。

(板书课题:求一个小数的近似数)

设计意图:通过阅读生活中的材料,接触近似数,为学习新知做好准备。

(二)探究新知:

1.教学教材第63页,例1。

(1)课件出示例1图。

师:鲸鱼的体重是100.9465吨,在实际应用小数时,往往没有必要说出它的准确数,只要它的近似数就可以了。

(2)学生小组谈论如何求一个数的近似数。

思考:整数是如何求近似数的?小数能不能用同样的方法来求近似数?

师(小结):求一个小数的近似数,同求一个整数的近似数相似,都可以根据“四舍五入”法保留一定的小数数位。(板书)

(3)思考:100.9465保留两位小数,要看哪一位?怎样取近似数?

使学生明确:100.9465保留两位小数,就要看千分位,千分位满5,向百分位进1,求得近似数是100.95。

(4)议一议:用“四舍五入”法怎样求一个小数的近似数?

小结:用“四舍五入”法求一个小数的近似数,要根据题目的要求取近似数,如果保留整数,就看十分位是几;要保留一位小数,就看百分位是几……然后按“四舍五入”法决定是舍还是入。

2.教学教材第63页,例2。

(1)小组学习:1.396保留两位小数、一位小数,它的近似数各是多少?

分组讨论:保留两位小数1.40百分位上“0”能不能去掉?为什么?

教师要使学生明确保留两位小数是1.40,取近似数时,在保留的小数位数里,小数末一位或末几位是0的,0应当保留,不能丢掉。

设计意图:利用四舍五入的方法,按照要求保留一位数或两位数时,如果出现进位后为“0”是本节课的难点,在设计中让学生通过分组讨论,再集体归纳,解决本节课的难点。

(三)巩固新知:

1.教材第64页,课堂活动1。

师生示范,同桌之间互相对口令。

2.教材第64页,课堂活动2。

利用“四舍五入”法,逆向思考,哪些两位数保留一位小数可以得到3.5。将所有可能答案找出来,并在数轴上表示出来。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第65页,练习十七,第1题。

2.近似数的结果一般地说6.0要比6精确,因为6.0表示精确到了(

)位,6表示精确到了(

)位,所以6.0后面的“0”不能丢掉。

答案:

1.

;0.08≈0.8;0.14≈0.1;0.26≈0.3。

2.十分;个。

(五)课堂小结

这节课学习了什么?你有哪些收获?还有什么疑问?

(六)布置作业

第9课时:

1.把下面的小数四舍五入。

(1)精确到十分位:3.47

0.337

40.09

(2)精确到百分位:5.336

6.267

0.298

2.按要求填表。

保留整数

保留一位小数

保留两位小数

2.953

0.897

1.098

3.下面各数在哪两个整数之间?它们各近似于哪个整数?

□<5.78<□

□<12.71<□

□<4.86<□

□<7.05<□

答案:

1.(1)3.5;0.3;40.1;(2)5.34;6.27;0.30。

2.3,3.0,2.95;1,0.9,0.90;1,1.1,1.10。

3.5,6,6;12,13,13;4,5,5;7,8,7。

板书设计

求一个小数的近似数

四舍五入法用“四舍五入”法求一个小数的近似数,要根据题目的要求取近似数,如果保留整数,就看十分位是几;要保留一位小数,就看百分位是几……然后按“四舍五入”法决定是舍还是入。取近似数时,在保留的小数位数里,小数末一位或末几位是0的,0应当保留,不能丢掉。

教学反思

本节课的教学内容是在学生掌握了整数求近似数的基础上展开的,围绕求小数的近似数这个重点,知识点不复杂,两者都是用四舍五入法求近似数,基于这一共同点,利用知识点迁移,教师引导学生首先复习整数求近似数的方法并举例说明用相同的方法求小数的近似数。而在知识点的获取时,让学生主观发现,分析比较,概括出一个小数的近似数的方法,体现了教师的主导作用和学生的主体地位。

教学资料包

资料连接

近似数及其截取方法

在人类的实践活动中,常常遇到各种各样的数据。有的数据是与实际完全符合的准确数。例如,某班有学生45人,一个乡有15个村庄,一个星期有7天……这里的45,15,7等数就是准确数。

还有些数据只是与实际大体符合,或者说只是接近实际的数,这样的数叫做近似数。

测定物体的长度、重量等时,由于工具的限制必然产生误差,所得的结果都是近似数。例如,用直尺量得课桌面的长是1.12米,用秤称出某物体的质量是8.4千克……这里的1.12,8.4等数就是近似数。

对大的数目进行统计时,一般也都是取近似数。例如,某城市有65万人,某工厂上半年完成全年生产计划的58.3%……这里的65万,58.3%等也是近似数。

计算中也常常遇到近似数。例如,1÷3≈0.33,

≈1.41(“≈”是约等于符号,读作“约等于”)。这里的0.33,1.41也是近似数。

这些近似数都是把某一个数截取到一个指定的数位而得到的。近似数的截取方法,一般有下面三种:

1.四舍五入法。这是截取近似数的最常用的方法。具体做法是:按需要截取到指定数位后,如果其余部分最高位上的数是4或者比4小,就把它舍去;如果其余部分最高位上的数是5或者比5大,就要向它的前一位进1。显然,四舍时近似数比准确值小,五入时近似数比准确值大。

2.进一法。在截取近似数时,不管其余部分上的数是多少,都向前一位进1。这种方法叫做进一法。例如,一个油桶装油100千克,425千克油需要多少个油桶?

425÷100=4.25就是说,装满4个油桶还余25千克。余下的油还需要1个油桶,所以商中的0?25应改为向前一位进1,

425÷100≈5(桶)

用进一法得到的近似数总是比准确值大。

3.去尾法。在截取近似数时,不管其余部分上的数是多少,一概去掉。这种方法叫做去尾法。例如:制一台机器用1?2吨钢材,现有38吨钢材,可以制造多少台机器?

38÷1.2=31.6…就是说,制造31台还余下0?8吨。余下的钢材不够制造一台机器,所以商中的0?6应去掉,

38÷1.2≈31(台)

用去尾法得到的近似数总比准确值小。

这三种截取近似数的方法,各自适用于不同的情况。一般来说,如果没有特殊要求或其他条件限制时,我们都采用四舍五入法。

10

数的改写

教学内容

知识点:大数的改写。

教材第64~65页,例3,试一试,练习十七1,2,3,4,5,6,思考题。

教学提示

例3是把较大数改写成“万”或“亿”作单位的小数。在“多位数的认识”时,学生已经学习整万、整亿数改写为用“万”或“亿”作单位的数,也学过不是整万、整亿的数改写或用“万”或“亿”作单位的时,要用小数表示。这种改写只改变计数单位,不改变数的大小,得到的时准确数。这种改写关键是改写成小数时,确定小数点的位置。然后再介绍把较大整数改写成用“万”或“亿”作单位的小数,小数的位数较多,根据需要,可以用“四舍五入”法,保留一定的位数,取它的近似数。

教学目标

知识与技能:

(1)掌握将一个数改写成用“万”或“亿”作单位的数的方法。

(2)培养学生综合运用知识的能力。

过程与方法:

经历将一个数改写成用“万”或“亿”作单位的数的过程,体验数据记法的多样性。

情感与态度:

感悟数学知识在日常生活中的应用,激发学生学习数学兴趣和热爱科学的热情。

重点、难点

重点

掌握数的改写方法。

难点

确定小数点的位置。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.填一填。

90000=(

)万

1200000=(

)万

4520000=(

)万

100000000=(

)亿

600000000=(

)亿

1400000000=(

)亿

教师出示问题,学生口答。

教师:怎样将整万数或整亿数改写成用“万”或“亿”作单位的数?

引导学生回顾整万数和整亿数的改写方法:将万位或亿位后面的“0”直接舍去,添上计数单位“万”或“亿”。

2.省略万位后面的尾数,求近似数。

84380≈(

)万

726310≈(

)万

指导口答近似数的过程。

3.教师:在日常生活中,为了读写方便,常常把不是整万或整亿的数改写成用“万”或“亿”作单位的数。

(板书课题:数的改写)

设计意图:通过对整万数、整亿数的改写,为继续学习不是整万或整亿的数的改写做好铺垫。

(二)探究新知:

1.教学教材第64页,例3。

(1)2011年,我国大中型拖拉机的产量是402000台,把它改写成用“万”作单位的数。

教师:用“万台”作单位,怎样表示呢?

组织学生根据学过的知识和经验,在小组中议一议,然后指名汇报。

教师根据学生的汇报引导学生理解。

402000台=40.2万台

在万位的右边,点上小数点,在数的后面加上“万”字。

小数点在个位的右边,改写成用“万台”作单位时,将小数点移至万位的右边,同时在数的后面加上“万”字。

完成试一试填空第(1)题。

学生独立尝试,然后集体订正。

(2)2011年,我国粮食产量为

571210000

吨,把它改写成用“亿”作单位的数,再保留整数。

组织学生独立思考,在练习本上练一练,并在小组中相互交流。

然后教师指名汇报,根据学生的汇报板书:

571210000吨=5.7121亿吨

≈6亿吨

在亿位的右边,点上小数点,在数的后面加上“亿”字。

完成试一试填空第(2)题。

学生独立尝试,然后集体订正。

2.总结归纳数的改写方法。

教师:怎样把不是整万或整亿的数改写成用“万”或“亿”作单位的数呢?

组织学生在小组中议一议,说一说。

设计意图:老师在改写以“万”为单位的数时,采用讲授法,让学生掌握后,再让学利用知识迁移的方法独立解决以“亿”为单位的数的改写。培养学生独立思考的能力。

(三)巩固新知:

1.教材第65页,练习十七,第3题。

2.教材第65页,练习十七,第4题。

学生先独立尝试计算,然后小组交流讨论,最后集体汇报订正。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第65页,练习十七,第5题。

2.教材第65页,练习十七,第6题。

3.教材第65页,练习十七,思考题。

答案:

1.(1)1841.6,1842;(2)9.8625,9.9。

2.3,4,3;18,19,19。

3.4.304;4.295。

(五)课堂小结

这节课学习了什么?你有哪些收获?还有什么疑问?

(六)布置作业

第10课时:

1.教材第65页,练习十七,第2题。

2.将下面的数先改写成用“万”作单位的数,再保留一位小数。

19500

2564300

3.将下面的数先改写成用“亿”作单位的数,再保留两位小数。

35498500

49746300

答案:

1.0.2;0.5;0.2;0.4;2.2;3.8。

2.1.95万,2.0万;256.43万,256.4万。

3.0.354985亿,0.35亿;0.497463亿,0.50亿。

板书设计

数的改写

402000台=40.2万台571210000吨=5.7121亿吨

≈6亿吨

教学反思

从学生上课的反映来看,大家对这部分知识的理解是比较轻松的。本课从学生的生活经验和已有知识出发,紧密联系学生的生活实际,让学生成为学习的主人,使学生通过动手实践,掌握基本的数学知识和技能。学生是在充分地的时间操作和自主思考的基础上,感知知识和发现知识的。实践证明,这样的教学切实有效。

教学资料包

资料连接

中国数学界唯一的女院士

1922年,复旦大学教授胡和生当选为中国科学院院士,成为中国数学界唯一的女院士。

1950年,大学刚刚毕业的胡和生考上了浙江大学数学专业的研究生,成为了著名数学家苏步青教授的学生。这一年,胡和生22岁。

苏步青教授是一位非常严厉的老师。有一次,苏教授把德文版的《黎曼空间曲面论》交给胡和生,让她研读这本高深抽象的书,并且要求她每星期报告一次。胡和生的德文不太好,她便对照德汉词典一页页地啃。一天早上,胡和生没有准时来报告,苏教授等了又等,仍不见人影,便很生气地赶到学生宿舍。“咚、咚、咚”,重重的敲门声把胡和生从睡梦中惊醒了。她打开门,看到苏老师用严厉的眼光看着自己,知道自己误了报告的时间。但是苏教授没有批评她,因为教授从亮着的灯、摊开的书和桌上摆着的笔记本中知道,她为了把报告准备得充实精彩,又熬了一个通宵。

胡和生始终这样刻苦学习,为自己打下了坚实的数学基础。辛勤的劳动换来了丰硕的成果,胡和生成为院士后,在长期的微分几何研究中取得了许多重要成果,在基础数学领域作出了杰出的贡献。

11

整理与复习一

教学内容

教材第66~67页,整理与复习1,2,练习十八1,2第(1)小题。

教学提示

进行本单元基础知识的整理,可让学生分小组进行,可以结合看书,想一想,议一议,本单元学习的主要内容,要求学生将这些内容整理一下,用一定的形式将学习内容清楚、明确的反映出来,表达的形式尽可能有特色。学生回忆的知识点可能有小数的意义、小数的性质……这些知识点的名称相当于单元标题下的课题标题。有的学生可能把知识的具体内容表述出来,或者回忆整理的知识更细、更小,这些都是可以的。至于整理的形式可各不相同。

在小组整理的基础上,可组织交流评价,让学生经历整理的过程,感受整理的优越,体验整理的方法。第1课时,在整理之后还要复习小数的意义,单位组成、读写、大小比较等。并处理相应的习题。

教学目标

知识与技能:

(1)进一步理解掌握小数的意义。

(2)熟练掌握小数相邻计数单位的十进关系,熟记小数数位顺序表。

(3)会读、写小数,会比较小数的大小。

过程与方法:

经历运用知识的过程,体验数学知识的广泛应用。

情感与态度:

在练习中,感受数学知识之间的联系,体验运用知识解决问题的乐趣,受到热爱祖国的思想教育。

重点、难点

重点

会运用小数的知识解决实际问题。

难点

会运用小数的知识解决实际问题。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)整理单元所学内容:

1.揭示本节课学习内容:进行第四单元整理与复习。

2.让学生分小组结合看书,想一想,议一议,本单元学习的主要内容,并将这些内容整理一下,用自己喜欢的形式将学习内容清楚、明确的反映出来。

3.分组交流汇报并展示本组的整理内容。

4.师根据学生的回答并板书:

小数的意义和性质

小

小

小移数

生

求的

数

数

数动大

活

一近

的

的

点引小

中

个似

意

性

位起的

的

小数

义

质

置小变

小

数

化

数

5.本节课主要复习小数的意义。

(二)整理复习加强练习:

1.完成教材第66页,整理与复习第1题,并指名说出每个小数表示的意义。

说一说什么是小数,小数的计数单位有哪些,小数的数位顺序表是怎样的。

2.完成教材第66页,整理与复习第2题,生先看懂此题图。

师问:0——0.1中间平均分成了几格?每一格该怎样表示,它的计数单位是多少?然后学生在书上标出0.05、0.16、0.24这几个数,并按照从大到小的顺序排列出来。

(三)达标反馈

习题:

1.教材第67页,练习十八,第1题。

2.教材第67页,练习十八,第2题,第(1)小题。

3.补充:

(1)一个三位小数的整数部分是最大的两位数,十分位上是4,千分位是8,其余数位上没有,这个小数是(

)。

(2)一个两位小数的十分位上是最大的一位数,其余各个数位上都为0,这个小数是(

)。

答案:

1.0.02;0.17;0.3。

2.2在百分位,表示2个0.01;5在千分位,表示5个0.001。

3.(1)99.408;(2)0.90。

(四)课堂小结

这节课复习了什么?你有哪些收获?还有哪些疑惑?

(五)布置作业

第11课时:

1.填一填。

(1)0.6里面有(

)个0.1,(

)个0.01。

(2)3个百、7个百分之一组成的数是(

),读作(

)。

2.写出下面各数中8所在的数位。

8.16

0.87

0.08

7.208

3.读出下列各数。

5.83

6.429

0.75

0.8

100.37

4.写出下列各数。

七十点八

五点六二

零点七八

十五点六三

二十五点九

答案:

1.(1)6,60;(2)300.07,三百点零七。

2.个位;十分位;百分位;千分位。

3.五点八三;六点四二九;零点七五;零点八;一百点三七。

4.70.8;5.62;0.78;15.63;25.9

板书设计

整理与复习一

略

教学反思

通过教师引导学生先对本单元的知识进行了一个知识框的概括,然后让学生自己翻阅课本来补充小的知识点;通过这个环节让学生的思维得到了训练,又培养学生的理解和概括能力,对于这样的整理和复习课有很好的作用。边讲边练,让学生对于知识点一个一个的回顾,通过学生对知识点的理解的基础上,出示相应的练习让学生进一步加以理解。这样对于学生来说虽然和以往的课堂上一样,需要做很多的题,但是这样是通过学生一点一点的来完成的,而不是学生一下子做很多题,这样学生的兴趣也比较高,而且也不觉得枯燥和乏味。而且也能够更一步的帮助学生对知识的巩固加深理解。

教学资料包

资料连接

值得敬佩的数学家——拉玛努杨

拉玛努扬出生在印度一个贫穷的家庭,出生贫寒的他从小就显露出对数学的非凡才智。在拉玛努扬的生活中,他没有一天放松对数学的钻研,即使在生活漂泊、衣食堪忧的情况下,他还常常思考数学问题,由于拉玛努扬对数学的执着,后来成为了印度数学界一颗灿烂的星星。

有一次,一位同学好奇地问拉玛努扬:“人们都称赞你是数学天才,是这样的吗?”拉玛努扬听了淡淡一笑:“我根本不是什么

数学天才,我只是比别人努力罢了。”说着,他挽起袖子,同学看到了拉玛努扬的臂肘黝黑黝黑的,而且还结了厚厚的一层老茧。

原来,家境贫寒的拉玛努扬因为经济困难,舍不得买纸,只能在石板上演算数学题目,并用臂肘直接涂抹石板上的字迹,日久天长竟磨出了厚厚的老茧。同学惊呆了,他为拉玛努扬的执着和在艰苦环境下的坚韧不拔而深深感动!

12

整理与复习二

教学内容

教材第66~68页,整理与复习3,5,练习十八2第(2)小题,3,4,9。

教学提示

复习小数的性质,小数点位置移动引起小数大小的变化。建议复习时,将两个知识点综合起来,用“变与不变”的观点让学生充分讨论,在什么情况下,小数的大小不变?在什么情况下,小数的大小要变?怎样变化?通过这样的讨论、研究,发展学生的思维能力。

教学目标

知识与技能:

(1)进一步理解掌握小数的性质。

(2)进一步理解掌握小数点位置移动引起小数大小的变化的规律。

过程与方法:

经历运用知识的过程,体验数学知识的广泛应用。

情感与态度:

在练习中,感受数学知识之间的联系,体验运用知识解决问题的乐趣,受到热爱祖国的思想教育。

重点、难点

重点

会运用小数的知识解决实际问题。

难点

会运用小数的知识解决实际问题。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)整理复习:

1.师问:什么是小数的性质?小数点位置移动引起小数大小的变化的规律是什么?

2.指名说一说。

3.议一议。(教材第66页,整理与复习,第3题)

(1)小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小怎样?

(2)移动5.07的小数点位置,小数的大小会有怎样的变化?

师:在什么情况下小数的大小不变?在什

小数

教材分析

小数的意义是本单元重要的基础知识,是学生认数范围的一次扩充。教材在加强小数与分数练习的同时结合涂方格,认识米、分米、厘米、毫米的关系等,让学生明确小数表示的时坟墓为10,100,1000……的分数。同时还要认识小数的计数单位,掌握小数读、写的方法。

小数的性质是小数的一个重要特性,是本单元又一个非常重要的基础知识,学生知道了在小数的末尾添上“0”或去掉“0”,不改变小数的大小,更能加深对小数意义的理解。同时,小数的性质也是小数四则运算的基础,引用这一知识,可以化简末尾有“0”的小数,也可以根据具体情况,在小数末尾添上“0”或把整数改写成小数的形式,由于小数的性质已涉及小数大小的比较问题,因此,教材把小数的性质与大小比较合并为一个小节。小数的性质知识说明在什么情况下两个小数是相等,而小数大小的比较则是全面研究小数的相等于不等,它与小数的性质有一定的联系。

小数点位置引动引起小数大小的变化,是小数的又一重要特性,研究小数点位置移动是如何改变小数的大小。它是小数乘除法计算的基础,同时也是学习小数与复名数相互换算的基础。虽然这部分内容涉及乘或除以10,100,1000……但并不需要乘除法计算的法则,而是直接应用小数点位置移动引起小数大小变化的规律来解决。小数的性质与小数点位置移动引起小数大小变化的规律,两者综合起来,有助于让学生完整地认识小数大小的“变与不变”。

生活中的小数,主要涉及小数与十进复名数的相互改写(换算)。教材主要涉及的生活中的量是长度、质量、面积等。这种换算或改写实际上就是用不同的数——整数或小数,与不同的单位——较大的单位(或称高级单位)与较小的单位(或称低级单位)来表示同一个量。这就成了小数与十进复名数的改写或换算。

求一个小数的近似数,教材安排了两个内容:一个是求小数的近似数;另一个是把较大的整数改写成用“万”或“亿”作单位的小数。求一个小数的近似数在实际生活中有广泛的运用,求小数近似数要用到的“四舍五入”法,在整数近似数中,学生已有初步的认识,教材比较注意选用学生熟悉的素材,以便调动学生的生活经验,帮助学生认识小数的近似数。在研究“四舍五入”法求小数的近似数时,让学生联系已有的在整数中用“四舍五入”法求近似数的方法,结合“议一议”,让学生认识和掌握求一个小数的近似数的方法。

本单元的内容较多,在新课内容结束后,安排了“整理与复习”。以提高学生综合运用知识,解决实际问题的能力。

教学目标

1.进一步认识小数及小数的计数单位,理解相邻两个计数单位的十进制关系,会读、写小数,会比较小数的大小,进一步体会小数在日常生活中的作用。

2.结合具体材料理解小数的性质和小数点位置的移动引起小数大小的变化,会按要求求一个小数的近似数,会用小数表示生活中的量。

3.让学生经历在方格纸上涂阴影,用直线上的点表示小数等操作活动认识小数,用小数表达生活中的有关信息。通过观察、实验、推理等思维活动,归纳小数的性质及大小变化的规律,培养学生的推理能力和应用意识。

4.感受数学与生活的密切联系,结合小数的性质与大小的变化,感受数学知识的严谨,养成认真、仔细的习惯。

重点、难点

重点

1.认识小数和小数的计数单位。

2.理解小数的性质和比较两个小数的大小。

3.理解小数点位置移动引起小数大小变化规律。

4.名数互化的方法。

5.

求一个小数的近似数。

难点

1.理解小数的计数单位。

2.比较3个及以上的小数的大小。

3.应用小数点位置移动引起小数大小变化规律解决问题。

4.能正确地进行名数的相互改写。

5.把一个较大数改写成“万”或“亿”作单位的小数。

教材建议

1.让学生结合现实情境,进一步认识小数

在本单元的教学中,要尽量创设与学生生活环境、知识背景密切联系的学习情境,以有利于调动学生的学习兴趣,有利于学生的观察、操作、猜想、推理等思维活动,有利于学生进一步认识小数。通过量黑板、量课桌凳操作活动,引入小数,结合具体的生活情境,熟悉的图形,在逐步抽象概括的过程中,理解小数。教学时还可以根据学生实际和教学需要,作必要的补充,让学生在应用中加深对知识的理解,培养学生的应用意识。

2.加强操作活动,引导学生主动获取知识

教学小数的意义时,充分运用方条图,正方形图,正方体图,让学生看一看,涂一涂,填一填以及把1m平均分成10份、100份、1000份……通过直观操作活动,让学生主动获取,充分认识。同样,小数的性质,小数大小的比较,小数点位置的移动引起小数大小的变化,也可以在这样的操作活动中,在学生的观察、比较中逐步概括,主动获取。

3.充分调动学生的旧知,促进知识的正迁移

学生在三年级(上)学过“分数的初步认识”,三年级(下)学过“小数的初步认识”,本单元就是在这些已有基础上来学习的,充分调动学生已有的知识基础,为学好新知识服务。

4.注意相关知识的联系与区别,使知识融会贯通

小数的认识与整数、分数的认识有很紧密的联系,教学时要注意沟通整数、小数、分数的联系与区别。

本单元学习了小数的意义、性质、大小比较、大小变化,小数的近似数,生活中的小数等,可以说是系统、完整地认识小数,教学时要注意沟通知识之间的内在联系。注意知识之间的异同与联系,注重举一反三,融会贯通。

课时安排

本单元用13课时完成教学。

课题

课时

小数的意义

2

小数的性质

2

小数点位置移动引起小数大小的变化

4

小数的近似数

2

整理与复习

3

总计

13

1

小数的产生和意义

教学内容

知识点:小数的意义。

教材第47~51页,例1,例2,课堂活动1、2、3,练习十三1,2,3。

教学提示

本单元一开始就为学生提供了一个学生喜爱的“运动会”情境图,通过校运会纪录表,跳远跳高比赛的成绩等提供的信息,让学生体会到小数在日常生活中的广泛应用,学习小数是生产和生活的需要。目的是激发学生去探究小数的求知欲,使学生们都以一种积极的心态投入到本单元的学习中。

新课之前教材的两幅简单的图,几句简短的话语介绍了小数的产生:“在测量和计算中,有时不能得到整数的结果,通常可以用小数表示”,而接下来的准备题是为了唤起学生对旧知的回忆,沟通新旧知识的联系。

例1利用每个图中的阴影部分建立了图形、十进分数、小数之间的联系,主要认识一位小数和两位小数,例题安排的形式由上到下是由熟悉到陌生,由直观到抽象,由旧知到新知。

例2是将两位小数的认识扩展到三位小数的认识,如果说三年级(下)学生在学习“小数的初步认识”时主要是一位小数,两位小数,例1是巩固、加深旧知,例2是认识三位小数学习新知。

教学目标

知识与技能:

(1)了解小数的产生,理解和掌握小数的意义。

(2)初步理解整数、小数、分数之间的联系,掌握相邻两个计数单位间的进率。

过程与方法:

在用小数进行表达的过程,感受小数的意义及其与日常生活的密切联系,经历探索小数意义的过程,培养学生的观察能力、分析能力和概括能力。

情感与态度:

了解数学知识的产生过程,受到历史唯物主义的教育,激发学习的兴趣,培养动手实践、合作探究的学习习惯。

重点、难点

重点

理解和掌握小数的意义。

难点

理解小数的计算单位以及它们之间的进率。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.猜一猜老师的身高。老师的身高可不可以用整数表示?

2.量一量,黑板的长、宽,课桌的高。这些数是不是都是整米数?

学生猜一猜,量一量,想一想这些数是不是都是整数?

3.回忆、练习。

1角=元=(

)元

5角=元=(

)元

1cm=m=(

)m

3cm=m=(

)m

回忆、练习,独立完成,再全班汇报交流。

4.在三年级我们对小数已经有了初步认识,关于小数,同学们还想知道什么?

学生自由提出关于小数,还想知道些什么?

板书课题:小数的产生和意义

设计意图:通过对三年级知识的回忆和整理,为正式学习小数的意义做好铺垫。

(二)探究新知:

1.出示教材第47页情境图。让学生感受到生活中应用小数的情境。

2.了解小数的产生。

(1)用米尺,量一量黑板、课桌凳物体的长度。

组织学生动手测量,并要求记录下测量的结果,然后分组汇报。

(2)教师:刚才同学们测量的很认真。如果在记录测量结果时,要求用米作单位,不够1米怎么办呢?学生有的可能会感到困惑,有的可能会想到用分数来表示。

(3)教师指出:在进行测量和计算时,结果有可能不是整数,在实际应用中,人们发明了一种新的数,可以用它来表示,这就是小数。

设计意图:通过实际测量,发现不能得到用米作单位的整数,为小数的产生寻找现实情境。

3.教学教材第48页,例1。

(1)填一填,说一说。(出示例1第一幅图)

学生看图(例1第一幅图),填出分数和小数,再交流,并得出一位小数表示十分之几。

①此图用分数、小数该怎样表示?

②说一说:0.7表示把一个正方形平均分成(

)份,

取其中(

)份。0.7里面有(

)个0.1。

一位小数表示十分之几

(2)同理涂一涂(后面两幅图)

生涂例1后面两幅图,填出分数和小数,并讨论归纳百分之几写成几位小数?两位小数表示几分之几?

①第1个涂一个小格,第2个涂45个小格。再用分数、小数来表示。

②讨论并归纳:百分之几写成几位小数?两位小数表示几分之几?

4.教学教材第49页,例2(认识三位小数)

(1)看一看,填一填。

①把1m平均分成10份,其中1份是1dm;平均分成100份,其中1份是1cm;平均分成1000份,其中1份是1mm。(课件出示直尺图)生填分数和小数表示。

②把一个正方体平均分成1000份。(教材第49页,例2图)

其中1份、25份、107份用分数和小数怎样表示?

(2)说一说0.025、0.107表示什么以及它的组成。

想一想,说一说这几个小数表示什么?是由几个0.001组成?

(3)归纳:表示千分之几用几位小数?三位小数表示几分之几?

5.讨论归纳小数的意义、计数单位和数位顺序表。

归纳:表示千分之几用几位小数?三位小数表示几分之几?

6.讨论并归纳小数的意义和计数单位。

设计意图:利用长度单位之间的进率关系,归纳出分数与小数之间联系,建立数学模型。

(三)巩固新知:

1.教材第50页,课堂活动1。

2.教材第50页,课堂活动2。

小组内互相说一说,再集体汇报。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第50页,课堂活动3。

2.教材第50页,练习十三,第1题。

3.教材第51页,练习十三,第2题。

4.教材第51页,练习十三,第3题。

答案:

1.

2.,0.5;,0.118;,0.63。

3.0.01;0.46;0.83。

4.十分;0.1;百分;0.01;千分;0.001。

(五)课堂小结

通过今天这节课的学习,你知道了什么,学会了什么?有哪些收获,还有什么不懂的问题?

(六)布置作业

第1课时:

1.填空。

(1)0.5里面有(

)个十分之一。

(2)0.06里面有(

)个百分之一。

(3)0.032里面有(

)个(

)。

(4)0.51是(

)位小数,它的计数单位是(

),它有(

)个这样的计数单位。

(5)的计数单位是(

),写成小数是(

)。的计数单位是(

),写成小数是(

)。

2.写出与下面各数相等的小数或分数。

0.38

0.02

0.9

0.798

答案:

1.(1)5;(2)6;(3)32,千分之一;(4)两;百分之一或0.01;51;(5)0.1,0.4;0.001,0.056。

2.0.7;0.09;0.114;0.23;;;;。

板书设计

小数的产生和意义

1角=元=(0.1)元

5角=元=(0.5)元1cm=m=(0.01)m

3cm=m=(0.03)m

教学反思

新课程标准指出:“数学课程不仅要考虑教学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发……数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有知识经验基础之上。学生的数学学习应当是一个生动活泼、主动而富有个性的过程,更让学生经历数学知识的形成过程。”

小学四年级的学生对小数并不是全然不知的,在日常生活中已经有所接触。但由于小数的意义具有一定程度的抽象性,学生理解小数的意义还有一定困难。针对这一现状,在教学中充分考虑学生的生活经验,找出生活与数学知识的契合点,让学生亲身经历小数的产生的过程。

教学资料包

资料链接

世界第一位女数学家

1850年1月15日,莫斯科一个贵族家庭里诞生了一个女孩——索菲

柯瓦列夫斯卡娅。

小索菲的叔叔有丰富的数学知识,经常给她讲许多有趣的数学故事,使她对数学产生了深厚的兴趣。

后来,她来到柏林大学,向数学家魏斯特拉斯教授请教,恳请教授收她做学生,教授出了几道难题考验她,她不仅答得正确,方法还很有创造性,教授终于收她为学生。

经过刻苦学习,1874年,德国的数学家中心——哥廷根大学授予她“最高荣誉博士”学位,她成为世界上第一个数学女博士。

2

小数的读法和写法

教学内容

知识点:小数的读法与写法。

教材第49~52页,例3,议一议,课堂活动3,练习十三4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。

教学提示

小数的读写相对于整数的读写较简单,而且学生已有生活经验和三年级(下)的小数读写的基础。因此,在教学中让学生先尝试读一读整数部分为0的小数及整数部分不为0的小数,然后让学生讨论一下“读小数要注意什么?”让学生区别整数部分和小数部分读法的不同。学生已有相当的基础,小数的写法比较简单,教学时让学生知道,小数部分怎么读,就怎么写。

教学目标

知识与技能:

掌握小数数位顺序表,会正确读、写小数。并进一步理解小数的意义。

过程与方法:

通过知识迁移学习小数的读、写,使学生学会综合运用所学的知识和技能解决新问题,发展应用意识。

情感与态度:

让学生根据已有的生活经验尝试读小数,体验小数与日常生活的密切联系,感受生活中处处有数学,培养学生自主学习的意识和创新精神。

重点、难点

重点

会正确读、写小数。

难点

进一步理解小数的意义。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.读出下面各数:234,7093,31,10000,38950。

2.回忆整数的读法,整数的数位顺序,计数单位。

3.导入。

师:小数和整数一样,也有计数单位,也按一定的顺序排列,这节课我们就来研究一下小数的读法和写法。(板书课题)

设计意图:明确学习任务,揭示学习重要内容。

(二)探究新知:

1.认识小数的数位顺序表。

(1)师:同学们,我们以前学过整数、分数和小数。像1.8这样的数是什么数呢?

(2)师:它与我们以前学习的整数有什么区别呢?(多了一个小数点)是啊,这个小数点把小数分成了几部分?

小数就是由整数部分、小数点和小数部分构成的。

(3)师:请大家观察这个小数(课件出示6.23),想一想:它的整数部分是什么?小数部分又是什么?

(4)师:请大家观察15.39这个小数中的2表示什么?(表示2个一,是“个位”)这个小数中的3呢?(表示3个十分之一,是“十分位”)

(5)师:请大家自己试着说出其他数位表示什么,是什么数位,再与同桌互相说一说。

(6)指名汇报。

(7)师,我们在四年级上册的时候学习了整数的数位顺序表,其实小数也有它的数位顺序表。

课件出示教材第49页,数位顺序表。

数位顺序表

小数点

数位名称

……

万位

千位

百位

十位

个位

·

十分位

百分位

千分位

万分位

……

计数单位

……

万

千

百

十

一(个)

0.1

0.01

0.001

0.0001

……

组织学生观察小数数位顺序表,提问:你发现了什么

师:小数由整数部分、小数点、小数部分构成,小数也是按照一定的顺序排列起来的,它们所占的位置叫小数的数位;一个数所在的数位不同,表示的含义也不同。小数的数位有十分位、百分位、千分位、万分位……,计数单位有十分之一、百分之一、千分之一、万分之一……小数像整数一样,相邻两个计数单位间的进率都是10。

设计意图:通过对比发现整数部分和小数部分的区别与联系。

2.小数的读法。

(1)师:刚才我们认识了小数的数位顺序表,下面我们来学习小数的读法。

组织学生动手测量,并要求记录下测量的结果,然后分组汇报。

(2)师:出示教材49页,例3。请学生自己读一读。

(3)指名读。

(4)同桌之间互相交流小数的读法。(教师巡视,并作相应的指导)

(5)课件出示0.008,这个小数应该怎么读?(指名读一读)

师:这个小数的小数部分有两个零,要怎么读呢?(小数部分有几个零就读几个零)

依据学生们的汇报,板书小数的读法:整数部分是“0”的就读作“零”;整数部分不是“0”的按照整数读法来读;小数点读作“点”;小数部分通常顺次读出每一个数位上的数字。

3.小数的写法。

(1)师:同学们都会读小数了,那你们能把听到的小数写出来吗?

(2)写出下列小数(教材第51页,练习十三,第6题)

世界上最短的地铁只有零点六一千米。

西藏布达拉宫已有1300多年历史,

宫殿高一百一十七点一九米。

我国最大的九龙壁——大同九龙壁长四十五点五米,高八米,厚二点零二米。

(3)学生试着写出小数。(请两位学生板演)

(4)小组讨论,归纳小结小数的写法。(教师巡视)

(5)根据小组汇报,总结出小数的写法:整数部分按照整数的写法来写(整数部分是零的写作“0”)小数点写在个位右下角,小数部分顺次写出每一个数位上的数字。(板书)

4.教学教材第52页,练习十三,第9题。

(1)帮助学生理解5.6-5.7之间的含义。(两数之间被平均分分成10份,其中的一份是0.01)

(2)帮助学生理解2.25-2.26之间的含义。(两数之间被平均分分成10份,其中的一份是0.001)

设计意图:分层次的学习,让学生在新知学习中,通过讲练结合,让学生牢固掌握所学知识。

(三)巩固新知:

1.教材第50页,课堂活动3。

2.教材第51页,练习十三,第4题。

3.教材第51页,练习十三,第5题。

小组内互相说一说。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第51页,练习十三,第7题。

2.教材第51页,练习十三,第8题。

3.教材第52页,练习十三,第10题。

答案:

1.3个十,7个一,1个十分之一,3个百分之一,9个千分之一。

2.一或个;十分之一;10。

3.(1)5,3;(2)0.127;(3)0.001;(4)0.72;(5)10,1000。

(五)课堂小结

通过今天这节课的学习,你知道了什么,学会了什么?有哪些收获,还有什么不懂的问题?

(六)布置作业

第2课时:

1.教材第52页,练习十三,第11题。

2.教材第52页,练习十三,第12题。

3.教材第52页,练习十三,第13题。

答案:

1.小兔戴红花,其他的都不对。

2.(1)200.5,500.2;(2)0.025,0.205,0.250,0.052,0.502,0.520。

3.答案略。

板书设计

小数的读法和写法

小数的读法:整数部分是“0”的就读作“零”;整数部分不是“0”的按照整数读法来读;小数点读作“点”;小数部分通常顺次读出每一个数位上的数字。小数的写法:整数部分按照整数的写法来写(整数部分是零的写作“0”)小数点写在个位右下角,小数部分顺次写出每一个数位上的数字。0.7读作:零点七

0.19读作:零点一九3.08读作三点零八

103.503读作一百零三点五零三

教学反思

本节课是在学生掌握了整数的数位、计数单位、读法、写法以及小数的意义的基础上来学习的。教学目标是是:掌握小数数位顺序表,会正确读、写小数。培养学生知识迁移,归纳概括的能力。在教学时教师注意以下几点:

1.由复习旧知唤醒学生对于整数数位和计数单位的记忆和小数的意义,为新知作好铺垫。便于学生把新旧知识产生联系,利用旧知的迁移学习新知,培养学生知识迁移的能力。

2.教学中充分发挥学生的主体作用,在教师引导、点拨的同时,把必要的知识点放手让学生自主探索,让学生试着进行总结归纳,锻炼了学生自主学习的能力和归纳总结的能力,学生在自己获取知识,总结结论的同时,提高了学习数学的兴趣。

3.整节课采用小组很作、同桌讨论、说一说、猜一猜等多种学习方式来提高学生的积极性。

不足之处:本节课偏重知识学习,与现实生活联系的方面设计较少。

教学资料包

资料链接

爱迪生和灯泡的体积

爱迪生是个大发明家,他发明了灯泡,给千家万户带来了光明,有一天,爱迪生把一个灯泡交给他的助手阿普顿,让他算出这个灯泡的体积,阿普顿看不起只上过三个月学校的爱迪生,他决定半小时内算出来羞辱羞辱爱迪生,他套用各种公式,用各种工具来测量,结果忙得焦头烂额还是算不出来,一个小时过去了……爱迪生走过来,惊奇地发现他还没有算出来。于是拿起灯泡,往里面注满水,然后把水倒进量筒,就这样,灯泡的体积就求出来了。从此以后,这个阿普顿对爱迪生的态度发生了转变,成为爱迪生的好帮手。

3

小数的性质

教学内容

知识点:小数的性质。

教材第53~55页,例1,议一议,试一试,例2,课堂活动1,2,练习十四1,2,3,4,5。

教学提示

教学例1前可创设买书的情境,两个小朋友用不同的方式表示价格5.1元,5.10元,请学生进行判断,并说明自己的理由。要突出5.1元与5.10元都表示5元1角,都是对的,即5.1元=5.10元。接着出示例1,并引导学生进行讨论,用自己的方式来说明0.3与0.30是相等的。教学时最好先不要作提示,让学生自己思考,选择自己熟悉的材料或者方式来加以说明。

例2的教学可完全放手让学生去尝试,然后请学生说一说,是怎样改写的?为什么可以这样改写?尤其要注意“10”这个整数是怎样改写成两位小数的,要突出“10”这个整数是否可以写成小数形式,小数点的位置写在哪里?这个知识的掌握与否,直接影响到小数的四则运算的教学。

教学目标

知识与技能:

使学生理解和掌握小数的性质并会抽象概括出小数的性质,学会利用小数的性质对小数进行化简和改写。

过程与方法:

让学生通过比较、分析,掌握小数的性质,培养学生自主提出问题、解决问题的能力以及合作实践能力和创新能力。

情感与态度:

激发学生对数学的兴趣,引导学生体会数学与生活的密切联系。

重点、难点

重点

让学生理解并掌握小数的性质。

难点

能应用小数的性质解决实际问题。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.师:同学们喜欢逛商店买东西吗?你到商店买东西时看见过价格牌吗?商品上的价格牌是怎么写的?(课件出示:一本故事书价格牌的两种写法,5.1元和5.10元)

2.两人都写对了吗?学生讨论5.1与5.10有什么不同,相等吗?

明确两种表示方法都是表示5元1角,5.1元=5.10元。

3.师:今天我们就一起学习关于小数新的知识。(板书课题:小数的性质)

设计意图:通过情境创设,利用生活经验引出新知学习。

(二)探究新知:

1.教学教材第52页,例1。

(1)填一填,比一比。

①在0.3的末尾添上1个0后是(

)。

生独立思考,同桌互相交流。

②这两个小数相等吗?为什么?

猜想验证结论。讨论自己的发现。

2.实验验证,说明道理。

从以下几个方面加以论证说明。

(1)人民币:0.3元=(

)角,0.30=(

)分=(

)角

(2)长度:0.3m=(

)dm,0.30m=(

)cm=(

)dm

(3)正方形纸片。

(4)计数单位。

(5)直线上的点表示数。

讨论归纳:你发现了什么?

3.议一议。(从不同方向观察小数的变化规律)

(1)在0.3的末尾添上两个0是(

)。

(2)0.3○0.30○0.300这三个数相等吗?

(3)从左往右看,小数末尾有什么变化?从右往左看,小数末尾有什么变化?

归纳小数的性质:在小数的末尾添上“0”或者去掉“0”,小数的大小不变.这叫做小数的性质。(板书)

4.教材第53页,试一试。讨论哪些0去掉后小数大小不变。

5.教学教材第53页,例2。

(1)学生先运用小数的性质进行小数的改写。

(2)讨论小数的改写方法。

小结小数的改写方法:整数变小数,打“点”再添0。

设计意图:通过练一练、说一说、画一画、说一说等多种学习方式,让学生掌握小数的性质

(三)巩固新知:

1.教材第54页,课堂活动1。

2.教材第54页,课堂活动2。

小组内互相说一说,议一议,然后再全班交流。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第55页,练习十四,第1题。

2.教材第55页,练习十四,第2题。

3.教材第55页,练习十四,第3题。

答案:

1.

。

2.

9.030,0.800,37.00这三个小数末尾的0可以去掉。

3.

1.8,1.80,123.4,10.01不改变大小;18和120改变大小。

(五)课堂小结

1.今天我们学习了什么知识?你学会了什么?

2.这节课学习的知识,在生活中哪些地方常用到,课余时间搜集一下这方面知识的例子。

(六)布置作业

第3课时:

1.教材第55页,练习十四,第4题。

2.教材第55页,练习十四,第5题。

3.判断:

(1)在一个数的末尾添上0或者去掉0,数的大小不变。(

)

(2)在小数点的后面添上或去掉0,小数的大小不变。(

)

(3)在小数的末尾添上或者去掉0,小数的大小不变。(

)

(4)把小数中的0去掉或者在小数中添上0,小数的大小不变。(

)

(5)0.8=0.80,且计数单位相同。(

)

答案:

1.0.420;7.200;4.306;1.200;3.000;1.009。

2.(1)30,0.001;(2)0.01,590。

3.(1)×;(2)×;(3)√;(4)×;(5)×。

板书设计

小数的性质

0.3=0.30=0.300在小数的末尾添上“0”或者去掉“0”,小数的大小不变.这叫做小数的性质。小数的改写方法:整数变小数,先打“点”再添0。

教学反思

本课用把感性的经验与理性的思考相结合的形式进行教学,突破对小数的性质这一难点知识的理解,教师从学生学过的知识入手,通过组织学生比较5.1和5.10,引导学生探究小数的性质。学生通过对0.3,0.30,0.300的观察、对比,对小数性质进行概括。考虑到学生无法用语言完整地描述出来,本课教学中用对比和类推的引导方式让学生从左到右和从右到左观察小数的特点,使学生初步了解了小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。通过这些教学活动,不仅重视了知识教学,更注重了能力的培养以及知识形成的过程,让学生在学习过程中观察、比较,语言表达能力得到提高。最后通过与生活相联系,让学生感受到数学就在身边。

教学资料包

说课设计:

<<小数的性质>>说课稿

武警希望小学

陈秋莲

(1)教材分析

教材的地位与作用:

人教版小学数学四年级下册第四单元《小数的性质》。小数的性质是一节概念教学课,是在学习了“小数的意义”的基础上深入学习小数有关知识的开始。掌握小数的性质,不但可以加深对小数意义的理解,而且它是小数四则运算的基础。

(2)教学目标

1)知识与技能目标:

使学生理解、掌握小数的性质,并且会运用小数的性质对小数进行化简和改写。

2)过程与方法目标:

利用知识的迁移规律,让学生在自主探究、合作交流中理解和掌握小数的性质,提高学生运用知识进行判断、推理的能力。

3)情感与态度目标:

让学生进一步体验数学与日常生活的密切联系,感受学习数学的价值和意义,从而激发学习数学的兴趣。

(3)重点、难点

重点:掌握小数性质的含义。

突破方法:通过比较、归纳、自主探究等多种方法让学生经历探索学习的过程。

难点:理解小数性质归纳的过程。

突破方法:让学生在大量感性体验的基础上,自己试着归纳总结。

(4)教法、学法

教法:利用情境教学法导入新课;在抽象、概括小数的性质的过程中,主要运用了直观教学法,;在应用小数的性质进行化简和改写(即教学例2、例3)的教学中,主要采用了讲练结合的方法。

学法:通过本节教学,要使学生掌握一些基本的学习方法:

1.学会通过比较、归纳,最后概括出事物的本质属性,培养学生发现数学规律的方法。

2.引导学生利用知识迁移、自主探究,培养他们用已有知识解决新问题的能力。

(5)说教学过程

这节课为了体现学生是学习的主体,设计了如下四个的教学程序:导入新课,探究新知,巩固运用,反思总结。

(一)创设情景,导入新课

(课件出示)以超市购物的话题引入,同一件物品在不同超市价格标示方法不同,让学生根据信息猜测哪里卖的贵,从而提出关于小数大小比较的问题。

【设计意图】这样设计从学生的生活经验入手,使学生切身体会数学来源于生活,感受数学与生活的密切联系,引发学生的探究欲望,为主动探究新知识聚集动力。(板书:小数的性质)

(二)探索新知

1.教学例1。

(1)出示米尺投影图,比较0.1米、0.10米和0.100米大小

(2)学生观察米尺图,(引导学生根据小数的意义)思考

A.0.1米是几分之几米(1/10米)?用整数表示就是多少分米?(l分米)

B.0.10米是几个几分之一米?(10个1/100米)1/100米用整数表示是几厘米(1厘米)?10个1/100米就是多少毫米?(10厘米)

C.0.100米就是几个几分之一米(100个1/1000米)?1/1000米用整数表示是几毫米(1毫米)?那么100个1/1000米就是多少毫米?(100毫米)

结合学生回答,例1图上的标注应改为:

0.1米是1/10米,就是1分米

0.10米是10个1/100米,就是10厘米

0.100米就是100个1/1000米,就是100毫米

因为1分米=10厘米=100毫米

所以0.l米=0.10米=0.100米

【设计意图】这样,学生根据小数的意义,主动从“0.l米、0.10米、0.100米”出发研究问题。在问题得以解决的过程中,学生锻炼了运用已有知识解答新问题的能力,培养了运用数学知识的意识。

接着教师指着“0.l米=0.10米=0.100米"这个等式,并标上思考符号“→”,先让学生从左往右观察、比较,提问三个小数0.1、0.10、0.100有什么不同 (小数的位数不同,但在0.l米的末尾添上一个“0”或两个“0”,表示的实际长度不变,板书在小数的末尾添上0,小数的大小不变)。再标出思考箭头“→”,让学生从右往左观察,发现什么规律,补充板书小数的末尾去掉“0”。

【设计意图】这样教学,把静态的知识结论转化动态的求知过程,让学生真正成为学习的主人,对所学的内容理解深刻,记忆牢固,不但知其然,而且知其所以然。同时还培养了学生归纳概括事物本质属性的能力。

2.为了让学生进一步理解小数的性质形成过程,突破教学难点安排例2教学。

比较0.3和0.30的大小

教师指导学生自学例2。

教师指示,学生思考:

①左图是把一个正方形平均分成几份?(100份)阴影部分占几分之几?(30/100)用小数怎样表示?(0.30)

②右图是把一个正方形平均分成几份?(10份)阴影部分占几分之几?(3/10)用小数怎样表示?(0.3)

③引导学生小结:从图上可以看出:0.30是30个1/100,也是3个1/10。0.3是3个1/10。所以得出:0.30=0.3。

④由此,你发现了什么规律?

讨论归纳:引导学生完整归纳出小数的性质。

板书:小数的性质:小数的末尾添上"0"或去掉"0",小数的大小不变

【设计意图】

通过学生的思考,交流,动手操作,培养了学生的自学能力和合作意识。让学生进一步理解小数的性质。使学生的思维从形象思维逐步过渡到抽象思维,进一步达到突破难点的目的。

为了帮助学生对小数性质的理解,突破教学重点,教师强调指出:为什么在小数的末尾添"0"或去"0",小数的大小就不变呢?(因为这样做,其余的数所在数位不变,所以小数的大小也就不变。举例说明)小数中间的零能不能去掉?能不能在小数中间添零?(都不能,因为这样做,其余的数所在数位都变了,所以小数大小也就变了。举例说明)整数是否具有这个性质?(没有,理由同上第二点)

(三)巩固深化、应用结论

教师谈话:根据这个性质,遇到小数末尾有"0"的时候,一般地可以去掉末尾的"0",把小数化简。

(1)化简小数

出示例3:把0.70和105.0900化简。

提问:这样做的根据是什么?(把小数末尾的"0"去掉,小数的大小不变)弄清题意后,学生回答,教师板书:0.70=0.7;105.0900=105.09。通过这组练习巩固新知,为以后小数作结果要化简作准备。

口答:课本“做一做”第1题。

(2)把整数或小数改写成指定数位的小数

教师谈话:有时根据需要,可以在小数的末尾添上"0";还可以在整数的个位右下角点上小数点,再添上"0",把整数写成小数的形式。

如:2.5元=2.50元3元=3.00元

出示例4:不改变小数的大小,把0.2、4.08、3改写成小数部分是三位的小数。

小组讨论后,2人板演,其余学生齐练,订正,表扬。

0.2=0.2004.08=4.0803=3.00

练习:口答课本第65页的“做一做”第2题。

【设计意图】

本环节是学生巩固知识,形成技能技巧,发展智力的重要过程。学生在解决问题的过程中归纳总结出化简和改写时应注意的问题,加深对小数性质的理解,体会小数性质的价值。

(课件出示)改写和化简小数时应注意:

1)不能改变原数的大小;

2)只能在小数的末尾添“0”;

3)把整数改写成小数时,一定要先在整数个位右下角点上小数点后再添“0”。

出示“找朋友”练习题,要求把价格相同的物品连在一起。

【设计意图】目的是使学生意识到数学与生活的密切联系。此时可以呼应课始,揭示奥秘:两超市货物价格是一样的,标价为2.50元,没有改变小数的大小,而是为了让顾客很清楚地知道货物是几元几角几分。

(四)反思小结

1、通过本课的学习,你有什么收获和大家分享?

2、我们是怎样探索小数的性质的?

3、应用小数性质时要注意什么?

【设计意图】总结反思是为了帮助学生梳理新知识,总结学习方法,有效的巩固和掌握要点。

4

小数的大小比较

教学内容

知识点:小数的大小比较。

教材第54~56页,例3,课堂活动1,2,练习十四6,7,8,9,10,11,思考题。

教学提示

教学例3前,可以先复习整数大小的比较方法。例3可以让师生共同讨论该怎样比较,然后学生分小组进行讨论、比较,也可以看书,最后请学生自己归纳出小数大小的比较方法。同时要强调位数不同时的比较方法,该怎样处理。不要与整数大小比较中比位数的多少想混。例3后的课堂活动主要是巩固小数大小的比较方法,可让学生直接填在书上,注意小数位数不同的情况。

教学目标

知识与技能:

使学生掌握小数大小比较的方法,会正确比较小数的大小,加深对小数意义的理解。

过程与方法:

通过引导学生解决实际问题,培养迁移类推能力和探究意识,渗透合作学习的方法。

情感与态度:

使学生体验数学与生活的紧密联系,提高学习数学的兴趣。

重点、难点

重点

使学生掌握比较小数大小的方法。

难点

能较熟练地比较小数的大小。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.师:大家喜欢运动吗?最喜欢的项目是什么?运动有什么好处呢?

学生交流活动,教师加以鼓励评价。

2.小结:运动有益于健康,运动中,还藏着很多数学问题。(板书课题:小数的大小比较)

设计意图:通过对运动项目的讨论,创设学生喜欢的生活情境,为接下来的学习做好铺垫。

(二)探究新知:

1.教学教材第54页,例3。

(1)运动会上,小刚和小明参加跳远比赛,他们的成绩分别如下:

小刚:3.2米,小明:2.8米。

师:根据这两个信息,你能提出哪些数学问题?

2.问:谁跳得最远?

3.师生共同探究。

(1)比较3.2米和2.8米的大小。

引导学生利用小数意义中例1的方法画图比较,也可以想成3.2元和2.8元进行比较。

师:大家怎样比较这两个数的大小?看哪部分比较?

引导学生明确:整数部分2比3小,小数部分就不用比了,所以比较小数的大小要先看“整数部分”,从而得出3.2米>2.8米。

引导学生概括:比较两个小数的大小,先看它们的整数部分,整数部分大的那个数就大。

4.比较整数部分相同,十分位不同的小数。

0.31○

0.5

(1)学生小组合作交流,比较讨论。

(2)师:这两个小数和刚才的小数有什么不同?(整数部分相同,不能比较大小)

(3)师:那么大家在比较小数大小的时候,如果整数部分相同了怎么比较呢?(十分位)

(4)十分位上的数各是多少?代表什么?(3和5,代表3个0.1和5个0.1)

(5)师:十分位上的数哪个大?(5大)

(6)师:还用比百分位上的吗?(不用比了)

(7)师:那么可以判断哪个数大?(引导学生说出:0.31<0.5)

提问:在什么情况下看十分位上的数比较大小?

引导学生明确,当整数部分相同时,看十分位,十分位上的数大的那个数就大。

5.比较整数部分和十分位相同,百分位不同的小数。

7.58○

7.52

(1)讨论:说一说,怎样比较这两个小数的大小?

引导学生根据前两个例题类推出:整数部分和十分位的数相同,就要看百分位,百分位上的8,表示8个0.01,2表示2个0.01,因此,7.58>7.52.

引导学生概括,整数部分和十分位上的数都相同,要看百分位上的数,百分位上数大的那个数就大。

8.质疑讨论。

师:小数数位多的数一定大吗?

比较小数大小与整数的大小的异同。

学生举例论证:小数比大小不能像整数比大小那样看数位。小数数位多的数不一定大。

相同点:从高位比起,一位一位地比较。

设计意图:学生在讨论交流中,利用整数大小的比较方法,迁移到小数的大小比较,培养学生归纳整理的能力。

(三)巩固新知:

1.教材第54页,课堂活动1。

学生独立计算,然后集体订正。

2.教材第55页,课堂活动2。

小组内互相说一说,议一议。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第55页,练习十四,第6题。

2.教材第56页,练习十四,第7题。

3.教材第56页,练习十四,第8题。

答案:

1.0.09<0.13;0.13<0.2;0.09<0.2。

2.<;<;=;>;>;<。

3.跳高:①李云②林山③王海;60m跑:①林山②王海③李云。

(五)课堂小结

今天我们学习了什么知识?你学会了什么?

(六)布置作业

第4课时:

1.教材第56页,练习十四,第9题。

2.教材第56页,练习十四,第10题。

3.教材第56页,练习十四,第11题。

4.教材第56页,练习十四,思考题。

答案:

1.1,2;13,12;3,4;91,90。

2.>;>;=;<。

3.答案不唯一,参考答案:0.2;1.55;0.051;2.153。

4.0.12<0.21<1.02<1.20<2.01<2.10。

板书设计

小数的大小比较

比较两个小数的大小,先看它们的整数部分,整数部分大的那个数就大。当整数部分相同时,看十分位,十分位上的数大的那个数就大。整数部分和十分位上的数都相同,要看百分位上的数,百分位上数大的那个数就大。

教学反思

牛顿说:“没有大胆的猜想,就不会有伟大的发现。”猜想是一个多向思维的心理过程,是培养创新萌芽的好办法。

在这节数学课上,为了让孩子们自己总结出“小数的大小比较”的方法,教师在教学中假设了一个跳远的情境,并给出了跳远的成绩。教师先引导学生依次说一说;再组织学生小组合作探究,谁跳的远;接着引导学生大胆总结比较方法,最后得出结论。

授人以鱼,不如授人以渔,说明“方法比知识更重要”。在教学中重视学生知识获取的过程,在充分相信学生能力的基础上,放开手脚,主动去操作探索,给予学生自主思维的空间和实践,从“经历过程”的视角设计教学过程,想方设法让学生经历知识的发生、发展过程。

教学资料包

资料链接

游戏——抓珠子。

介绍游戏规则:

下面我们要进行一个很在意思的活动——抓珠子游戏,这盒子里有红珠子和蓝珠子和绿珠子,一个红珠子代表1元钱,一个蓝珠子代表1角钱,一个绿珠子代表1分钱。你们任意从里面抓出一把珠子,看看可能会得到多少钱?

小组活动,每个小组都有一个这样的盒子,小组同学轮流从里面抓一把珠子,并填写在统计表中。

填完统计表之后,在小组里比一比谁抓出的钱多。红珠子几个蓝珠子几个绿珠子几个共几元几角用小数表示(几元)请各小组抓出的钱最多的同学向大家汇报自己抓了多少钱,我们最后来比一比全班的冠军是谁?

想一想,抓到多少钱跟什么有关?

5

小数点移动引起小数大小的变化

教学内容

知识点:小数点移动引起小数的变化。

教材第57~58页,例1,说一说,例2,例3,课堂活动1,2,练习十五1,2。

教学提示

教学例1时,,可先出示教材上的4个图,这4个图都是“10×10×10”的正方体图,首先让学生认真看图,明确这4个图都是把1个正方体平均分成1000份。这4个正方体涂色的分别是1个、10个、100个、1000个小正方体。在对图有较充分的认识后再填一填,即分别添上0.001,0.01,0.1,1.也可以让学生先填出小数,再说一说这样填的理由,通过说来强化对图形的理解。“比一比”,首先要对4幅图进行比较,抓住从图中看出什么?让学生结合图形,直观得出:第1图是1个小方块,第2图是10个小方块即1个长方条,第3图是10个长方条即1个正方形块,第4图是10个正方形块即1个正方体。从而得出第2图是第1图的10倍,第3图是第2图的10倍,第4图是第3图的10倍。

例1在观察图形的基础上,再按照教材上出示的两个问题进行讨论、探索。例2和例3以学生的观察、比较、推理为主,学生应有足够的讨论和汇报的时间和机会。

教学目标

知识与技能:

使学生理解并掌握小数点位置的移动一起小数大小变化的规律。

过程与方法:

使学生经历探究小数点位置移动引起小数点大小变化的规律的过程,培养学生观察、比较、抽象概括及逻辑推理的能力。

情感与态度:

初步培养学生用联系变化的观点认识事物。

重点、难点

重点

掌握小数点位置移动引起小数大小变化的规律。

难点

理解并概括小数点移动的规律。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.比较下面各数的大小。

12.34

1.234

1234

123.4

指名回答,集体订正。

2.师:这四个数有什么相同点?有什么不同点?

指名学生回答。(每个数的数字相同,小数点的位置不同)

师:可见小数点的位置可以影响小数的大小,今天我们就来研究这个问题。(板书课题)

设计意图:整理回顾上一节课内容,通过对四个小数的比较发现小数点位置的不同。

(二)探究新知:

1.教学教材第57页,例1。

(1)出示教材上的4个“10×10×10”的正方体图。

①师:请大家仔细看这四个正方体图。

让学生从整体感知,得出4个图都是把1个正方体平均分成1000份。

②师:在这4个正方体中涂色的小正方体分别是多少?

(涂色的分别是1个、10个、100个、1000个小正方体。)

③师:请同学们用小数表示涂色的小正方体在4个正方体中分别表示是多少。

(0.001,0.01,0.1,1)

④师:为什么可以用这四个小数来分别表示呢?

学生“比一比”,首先要对4幅图进行比较,抓住从图中看出什么?结合图形,直观得出:第1图是1个小方块,第2图是10个小方块即1个长方条,第3图是10个长方条即1个正方形块,第4图是10个正方形块即1个正方体。从而得出第2图是第1图的10倍,第3图是第2图的10倍,第4图是第3图的10倍。

⑤师:这4

个数的小数点的位置有什么变化?

从左往右观察,小数点向右移动一位、两位、三位。

从右往左观察,小数点向左移动一位、两位、三位。

⑥师:小数点位置的移动与小数大小的变化有什么关系?

从左往右观察,小数点向右移动一位、两位、三位……小数就扩大到原数的

10

倍、100

倍、1000

倍……

从右往左观察,小数点向左移动一位、两位、三位……小数就缩小到原数的,,…

2.说一说:把

5.1

的小数点向左移动一位、两位、三位后各是多少?小数的大小有什么变化?

小组内互相交流,引导学生注意:

位数不够用“0”补足。

3.教学教材第57页,例2,第58页,例3。

(1)放手让学生独立思考,填写在书上,然后集体汇报。

(2)讨论:当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……或缩小它的,,……时,这个数的小数点怎样变化?

组织学生讨论,然后汇报。

当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……时,就将其小数点分别向右移动一位、两位、三位……

当一个数分别缩小它的,,……时,就将其小数点分别向左移动一位、两位、三位……

设计意图:通过对正方体图的等分情况,建立分数与小数的比较方法,发现涂色正方体在整体中的变化规律,发现小数点在不同位置上引起小数大小的变化规律。

(三)巩固新知:

1.教材第58页,课堂活动1。

老师与一名学生作示范后,同桌之间互相练习。

2.教材第58页,课堂活动2。

仔细观察,然后再互相说一说。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第58页,练习十五,第1题。

2.教材第58页,练习十五,第2题。

答案:

1.10倍;100倍;10000倍;1000倍。

2.

;;;。

(五)课堂小结

这节课你的收获是什么?还有什么疑问?

(六)布置作业

第5课时:

1.填空。

(1)把0.54的小数点向右移动一位,原来的数就(

)到它的(

),得(

)。

(2)把6.829的小数点向右移动两位,这个数就(

)到它的(

)。

(3)把5.36的小数点去掉,这个数就(

)到它的(

);要把5.36缩小为它的,就把小数点向(

)移动(

)位。

2.下面的数和53.69比较,各是怎样变化的?

5.369

0.5369

5369

536.9

3.直接写得数。

0.57×10=

0.05×100=

4.63÷10=

3.5×100=

6.1÷100=

70÷1000=

5÷100=

4.62×100=

答案:

1.(1)扩大,10倍,5.4;(2)扩大,100倍;(3)扩大,100倍,左,一。

2.小数点向左移动一位,小数就缩小到原数的;小数点向左移动两位,小数就缩小到原数的;小数点向右移动两位,小数就扩大到原数的100倍;小数点向右移动一位,小数就扩大到原数的10倍。

3.5.7;5;0.463;350;0.061;0.07;0.05;462。

板书设计

小数点移动引起小数大小的变化

从左往右观察,小数点向右移动一位、两位、三位……小数就扩大到原数的

10

倍、100

倍、1000

倍……从右往左观察,小数点向左移动一位、两位、三位……小数就缩小到原数的,,…当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……时,就将其小数点分别向右移动一位、两位、三位……当一个数分别缩小它的,,……时,就将其小数点分别向左移动一位、两位、三位……

教学反思

牛顿说:“没有大胆的猜想,就不会有伟大的发现。”猜想是一个多向思维的心理过程,是培养创新萌芽的好办法。

在这节数学课上,为了让孩子们自己总结出“小数的大小比较”的方法,教师在教学中假设了一个跳远的情境,并给出了跳远的成绩。教师先引导学生依次说一说;再组织学生小组合作探究,谁跳的远;接着引导学生大胆总结比较方法,最后得出结论。

授人以鱼,不如授人以渔,说明“方法比知识更重要”。在教学中重视学生知识获取的过程,在充分相信学生能力的基础上,放开手脚,主动去操作探索,给予学生自主思维的空间和实践,从“经历过程”的视角设计教学过程,想方设法让学生经历知识的发生、发展过程。

教学资料包

资料链接

陈省身和他的小黑板

陈省身是我国著名的数学家。他从小酷爱数学,年经时,他总是在办公室挂着小黑板,年迈时,他又把小黑板挂在自己的卧室里,此外,他还要求他所在的南开大学数学研究所的每一位老师的家里都要挂一块小黑板,以方便记录即时的想法。他认为,数学中的发明创造就是始于一念之间,如果你能捕捉到有用的东西记录下来,并进行刻苦钻研,就可能获得新的发明创造。

陈省身的成功,得益于他的小黑板,小黑板帮他记下灵感和问题,引发思维和创新。小黑板使他获得了世界数学界最高荣誉“沃尔夫奖”,成为最伟大的数学家之一。

6

练习课

教学内容

知识点:小数的性质、小数的大小比较和小数点移动的变化规律。

教材第58~59页,练习十五3,4,5,6,7,8,9,10。

教学提示

小数点位置移动引起小数大小变化时教学中的一个难点。教师一定要让学生养成认真、细致的习惯,尤其是小数点的左右移动的方法及移动几位,让学生完成后要认真检查,避免粗心引起的失误。

教学目标

知识与技能:

(1)进一步理解小数的性质。

(2)熟练掌握小数的大小比较方法和小数点移动的变化规律。

(3)会正确解决有关实际问题。

过程与方法:

经历应用知识的过程,体验数学知识的应用价值。

情感与态度:

体味数学知识的乐趣,培养热爱数学、学习数学的情感,体验数学知识的应用价值。

重点、难点

重点

运动小数点移动时,位数不够会正确添“0”。。

难点

掌握小数点移动时补“0”的方法。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.小数的性质是怎样的?

引导学生回顾:小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。

2.小数的大小怎样比较?

引导学生回顾:先比较整数部分,再比较小数部分,从高位起,一位一位往下比。

3.小数点移动的变化规律是怎样的?

组织学生先在小组中议一议,再指名汇报。

教师质疑:移动小数点时,当位数不够时怎么办?(添“0”补足)

设计意图:复习小数的性质、小数的大小比较和小数点移动的变化规律,明确练习课学习任务。

(二)基本练习:

1.教学教材第59页,练习十五,第5题。

5.37×10=

0.03÷10=

78.5÷10=

0.4×100=

6÷100=

0.7×100=

0.19×1000=

1.3÷1000=

1.8÷1000=

学生独立计算,同桌之间互相订正。

2.教材第59页,练习十五,第4题。

(1)在小数的末尾添上1

个0,这个小数大小(

)。

(2)把7.06扩大到它的

1000倍,小数点向(

)移动(

)位。

(3)把0.3

缩小到它的后是(

)。

(4)把一个小数的小数点先向右移动三位,

再向左移动两位,

这个数是原数的(

)。

小组中完成,并指名口答。

3.教材第59页,练习十五,第7题。

在○

里填“>

”“<

”或“=”。

0.85×10○8.5

0.125×10○1.25÷10

24.05÷10○240.5

3.2÷100○32÷100

设计意图:通过多种方式的练习,让学生牢固掌握所学知识。

(三)指导练习:

1.教材第58页,练习十五,第3题。

2.教材第59页,练习十五,第6题。

先组织学生独立思考,在练习本上练一练,再在小组中议一议,然后集体订正。

2.教材第55页,课堂活动2。

小组内互相说一说,议一议。

(四)达标反馈。

习题:

1.教材第59页,练习十五,第8题。

2.教材第59页,练习十五,第10题。

答案:

1.0.75;1000。

2.138000米到63000米之间。

(五)课堂小结

今天我们学习了什么知识?你学会了什么?

(六)布置作业

第6课时:

1.教材第59页,练习十五,第9题。

2.填一填,在○里填“×”或“÷”,在□里填数。

4.5○□=45

1.03○□=103

1.5○□=0.015

0.36○□=0.036

0.47○□=0.047

0.01○□=10

41.5○□=0.415

10.63○□=106.3

3.解决问题。

(1)某地海水100千克含盐1.5千克。1千克海水含盐多少千克?

(2)一块正方形地的边长是50米。如果把边长缩小到它的,把它画在纸上,边长应画多少?请把平面图画出来。

答案:

1.课后调查,然后再进行计算。

2.×10;×100;÷100;÷10;÷10;×1000;÷100;×10。

3.(1)0.015千克;(2)5厘米;图略。

板书设计

练习课

小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。比较两个小数的大小,先看它们的整数部分,整数部分大的那个数就大。当整数部分相同时,看十分位,十分位上的数大的那个数就大。整数部分和十分位上的数都相同,要看百分位上的数,百分位上数大的那个数就大。当一个数分别扩大10倍、100倍、1000倍……时,就将其小数点分别向右移动一位、两位、三位……当一个数分别缩小它的,,……时,就将其小数点分别向左移动一位、两位、三位……

教学反思

本节课是在学生理解小数的性质、小数的大小比较、小数点位置移动引起小数大小变化规律的基础上进行的练习课教学。在教学中教师先作了适当的铺垫,让学生进行复习回顾,然后再进行基础练习、指导练习和达标反馈练习三个层次的训练。这个过程是教师引领学生完成的,在练习过程突出学生的主体地位。这样有利于提高学生的积极性,提高学习兴趣。

不足之处:在教学过程中把实际问题和数学算式脱节,在探究一个数扩大或缩小两个问题时,没有利用好教材的实际情境,只是单纯地分析知识曾铭,没有提高的实际层面,显得有些枯燥。

教学资料包

资料链接

《小数点的悲剧》

有一位宇航员驾驶飞船在太空作业。他完成任务返航途,飞船出了故障。原因是由于检察员的疏忽,点错了数据中的小数点。在人生最后的两小时里,他没有悲伤,而是坚持工作着,他在于女儿决别时说:“我要告诉您,我亲爱的女儿,我也要告诉全世界的小朋友,一定要对待学习中每一个小数、每一个小数点,不要再让小数点的悲剧发生了!”飞船消失了。这场小数点的悲剧结束了。

7

生活中的小数

教学内容

知识点:单名数和复名数及互化。

教材第60~61页,例4,例5,试一试,课堂活动1,2,练习十六1,2,3。

教学提示

生活中的小数就要联系实际,从儿童熟悉的现实生活入手,充分运用儿童看得见、摸得着、体会深的素材。例1就是运用在学校体育课中跳远这一素材,采用厘米作单位的整数,米作单位的小数,让学生在简单应用中认识名数之间的互化是一种生活上的需要。通过对话框结合米与厘米的进率让学生知识把厘米单位的数化成用米作单位的数。

例2是把千克和克作单位的复名数化成用千克或克作单位的单名数,教学时强调名数、复名数的概念。单名数与复名数的互化实际上是单名数与单名数的互化(一般情况复名数中有一个单位与单名数单位相同)。

教学目标

知识与技能:

(1)理解什么是名数,单名数和复名数。

(2)掌握大单位名数与小单位名数互化的方法,会正确地进行名数改写。

过程与方法:

(1)经历名数换算转化过程,体验迁移学习的方法和解决问题思路多样化。

(2)经历将单名数与复名数互化的过程。

情感与态度:

感悟数学知识的魅力,体会数学知识之间的相互联系,培养合作探究的学习方法。

重点、难点

重点

掌握小数点位置移动引起小数大小变化的规律。

难点

理解并概括小数点移动的规律。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

1.口答。

师:我们学过的时间单位有哪些?长度单位有哪些?面积单位有哪些?重量单位有哪些?

6千米=(

)米

9000克=(

)千克

4米=(

)厘米

7吨=(

)千克

120分=(

)时

2分=

(

)秒

8平方米=

(

)平方分米

70分米=(

)米

高级单位的数改写成低级单位的数要(

)进率。

低级单位的数改写成高级单位的数要(

)进率。

设计意图:复习时间单位、长度单位、面积单位、重量单位及互化(整数互化)

(二)探究新知:

1.学习名数、单名数、复名数。

(1)出示教材第60页,例1,例2。

课件出示:跳远成绩254厘米,2.36米,1袋玉米重1kg500g。

(2)认识名数。

师:像这样既有数字又有单位名称的我们就叫它名数。(板书:名数)

(3)单名数。

师(指着254厘米,2.36米):像这样只带有一个单位名称的名数,我们就叫它单名数。(板书:单名数)

学生举单名数的例子。

(4)复名数。

师(指着1kg500g):那么带有两个或两个以上单位名称的我们就叫它复名数。(板书:复名数)

学生举复名数的例子。

设计意图:引导学生对名数、单名数、复名数的概念学习,掌握三者之间的联系与区别。

2.探究名数的改写。

(1)单名数改写(高级单位和低级单位互化)

小红跳了254厘米,张兵跳了2.36米,到底谁跳的远呢?怎么比较?

①学生分组探究。

②小组汇报:

统一以米为单位,进行比较。

方法一:直接利用计量单位的关系,如1厘米=0.01米,254厘米中有254个1厘米,所以254厘米=2.54米。2.54米>2.36米。

方法二:直接利用低级单位改写高级单位的数要除以它们之间的进率,因为1米=100厘米,所以254厘米=(254÷100)米。2.54米>2.36米。

统一以厘米为单位,进行比较。

方法一:直接利用计量单位的关系,如1米=100厘米,2.36米中有236个1厘米,所以2.36米=236厘米。254厘米>236厘米。

方法二:直接利用高级单位改写低级单位的数要除以它们之间的进率,因为1米=100厘米,所以2.36米=(2.36×100)厘米。254厘米>236厘米。

(2)复名数改写单名数。

探究:1kg500g=(

)kg;1kg500g=(

)g(板书)

根据上面的改写方法,让学生讨论,合作完成。

小结:把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有高级单位的单名数,复名数中高级单位的数不动,作为小数的整数部分,再把复名数中低级单位的数改写成高级单位的数,作为小数部分。(板书)

把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有低级单位的单名数,复名数中低级单位的数不动,作为其中的一个整数部分,再把复名数中高级单位的数改写成低级单位的数,作为另一个整数部分,将两部分相加,就是结果。(板书)

设计意图:在单名数与复名数之间的互化中,重点让学生理解和掌握小数点的变化,明白小数点的移动规律应用到新知识的学习。

(三)巩固新知:

1.教材第60页,试一试。

学生独立尝试,然后集体订正汇报。

师:单位换算的时候要注意什么?

归纳:一是先分清是低级单位的数改写成高级单位的数,还是高级单位的数改写成低级单位的数,从而决定怎么计算。二是要清楚两个单位之间的进率,是10、100还是1000。三是根据上述两个方面判断确定小数点应该向左还是右移动,移动几位。

2.教材第61页,课堂活动1。

师生示范,同桌之间互相对口令。

(四)达标反馈

习题:

1.教材第61页,课堂活动2。

2.教材第61页,练习十六,第1题。

3.教材第61页,练习十六,第2题。

4.教材第61页,练习十六,第3题。

答案:

1.小欣高;小兵重。

2.2.45;530;1050;4.5。

3.(1)400;(2)1.28。

4.21.35。

(五)课堂小结

这节课你的收获是什么?还有什么疑问?

(六)布置作业

第7课时:

1.填空。

5厘米=(

)米

40分=(

)元

950克=(

)千克

4.5米=(

)分米

0.75平方米=(

)平方分米

1288千克=(

)吨

456平方分米=(

)平方米

7.2米=(

)厘米

2.填上合适的单位名称,使等式成立。

30(

)+70(

)=1(

)

20(

)+40(

)=1(

)

800(

)+200(

)=1(

)

1(

)-20(

)=80(

)

3.排列大小。

154厘米,2.79米,25厘米,30米,3.7米

答案:

1.0.05;0.4;0.95;45;75;1.288;4.56;720。

2.答案不唯一,参考答案:厘米,厘米,米;分,分,时;米,米,千米;米,厘米,厘米。

3.从大到小排列:30米>3.7米>2.79米>154厘米>25厘米。

板书设计

生活中的小数

名数单名数

2.36米=236厘米

254厘米=2.54米复名数

1kg500g=(

)kg

1kg500g=(

)g把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有高级单位的单名数,复名数中高级单位的数不动,作为小数的整数部分,再把复名数中低级单位的数改写成高级单位的数,作为小数部分。把含有高级单位的单名数或复名数改写成含有低级单位的单名数,复名数中低级单位的数不动,作为其中的一个整数部分,再把复名数中高级单位的数改写成低级单位的数,作为另一个整数部分,将两部分相加,就是结果。

教学反思

本课教学中,教师先复习一些常见单位间的进率,为小数点移动的规律作铺垫,然后教学例题,例题中都是一些不同单位、不同形式的数据,不便于比较,从而引出统一单位进行比较的必要性。接着从学生的认知结构的实际出发,以自主探索的方式引导学生通过有目的地观察、操作、交流、讨论,掌握了名数改写的方法,从直观到抽象,让学生主动建构自己的认知结构。为以后的学习内容打下基础。

教学资料包

资料链接

阿基米德的纸和笔

阿基米德11岁那年,还没有印刷术,因此,他上学没有纸和笔,就把书本上学到的定理和公式,一点一点地牢记在脑子里。

没有纸,就用小树枝当笔,把大地当纸,因为地面太硬,写上去的字迹看不清楚,阿基米德苦想了几天,又发明了一种"纸",他把炉灰扒出来,均匀地铺在地面上,然后在上面演算。

一天,阿基米德来到海滨散步,他一边走一边思考着数学问题。无边无垠的沙滩,细密而柔软的沙粒平平整整地铺展在脚下,又伸向远方。他习惯地蹲下来,顺手捡起一个贝壳,便在沙滩上演算起来,又好又便捷。

回到住地,阿基米德十分兴奋地告诉他的朋友们说:"沙滩,我发现沙滩是最好的学习地方,它是那么广阔,又是那么安静,你的思想可以飞翔到很远的地方,就象是飞翔在海面上的海鸥一样。"

8

练习课

教学内容

知识点:名数互化。

教材第61~62页,练习十六4,5,6,7,8,9,10。

教学提示

第4~6题是名数互化,第7题是比较两个名称不相同的名数,必须先统一单位后才便于比较,第8~10题是生活情境中的名数互化,有一定的综合性。

教学目标

知识与技能:

(1)会正确进行名数之间的互化。

(2)培养学生解决问题的能力和创新能力。

过程与方法:

经历运用数学知识的过程,体验用数学知识解决实际问题的方法。

情感与态度:

在学习活动中,感受生活中处处有数学,培养认真仔细的良好学习习惯。

重点、难点

重点

会正确进行名数互化并利用这一知识熟练解决生活中的问题。

难点

会正确进行名数互化并利用这一知识熟练解决生活中的问题。

教学准备

教师准备:投影仪;多媒体课件。

学生准备:练习本;草稿本。

教学过程

(一)复习导入:

(1)一个数扩大10倍、100倍、1000倍,该用什么什么方法计算?就是小数点向哪个方向移动几位?

(2)如果把一个数缩小10倍、100倍、1000倍,该用什么什么方法计算?那么小数点该向哪个方向移动几位?

设计意图:学生回忆小数点位置移动引起小数大小变化的规律。

(二)基本练习:

1.教材第61页,练习十六,第4题。

组织学生独立完成,并在小组中交流转化过程,说一说改写的方法。

教师分别指名说一说。

2.教材第62页,练习十六,第7题。

教师:要比较数据的大小,必须统一计量单位。统一计量单位时,既可以改写成较大的计量单位,也可以改写成较小的计量单位。

3.教材第62页,练习十六,第8题。

组织学生在小组中议一议,说一说,然后集体汇报。

4.教材第62页,练习十六,第9题。

组织学生根据题目要求独立改写数据,然后在小组中进行交流。

5.教材第62页,练习十六,第10题。

引导学生弄清题意,再进行计算,对结果进行转化。

设计意图:通过多种练习,让学生牢固掌握名数之间的互化知识。

(三)巩固新知:

1.教材第62页,练习十六,第5题。

老师与一名学生作示范后,同桌之间互相练习。

2.教材第62页,练习十六,第6题。

学生独立完成,集体交流订正。

(四)达标反馈

习题:

1.填一填。

3千米75米=(

)千米

10米15厘米=(

)米

5千克600克=(

)千克

4.6吨=(

)千克

0.9米=(

)分米

7.25千米=(

)米

2.把下列数据按从小到大的顺序排列起来。

①4.75吨

4吨75千克

4070千克

②16.80元

16元8角5分

16.08元

答案:

1.3.075;10.15;5.6;4600;9;7250。

2.①4070千克<4吨7千克<4.75吨②16.08元<16.80元<16元8角5分。

(五)课堂小结

通过这节课的学习,你有什么收获?

(六)布置作业