数学二年级下苏教版第六单元两、三位数的加法和减法 精编教案

文档属性

| 名称 | 数学二年级下苏教版第六单元两、三位数的加法和减法 精编教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-10-17 20:06:08 | ||

图片预览

文档简介

本单元是在学生能比较熟练地计算100以内的两位数加、减两位数的基础上教学的。这部分内容主要包括口算两位数加法和减法,加减混合两步运算,笔算两、三位数加法的进位加和连续进位加,笔算三位数减两、三位数的退位减和连续退位减。

学生已经掌握了两位数的加减法计算,也就是说学生基本掌握了竖式计算的法则,本单元的教学是对以前学过的计算法则的延伸,因此培养学生的迁移类推能力就能很好地解决类似的教学问题。

1.使学生经历探索两、三位数加、减法的计算方法的过程,能计算两、三位数的加法和减法,会用竖式计算并验算。

2.使学生了解验算的重要意义,学会用交换加数的位置再相加进行验算的方法,并初步培养检查和验算的习惯。

3.使学生结合具体情境进行估算,能解释估算的过程,发展估算的策略;使学生体会到估算在日常生活中的应用,能结合具体情境进行估算,增强估算的意识和能力。

4.使学生在解决简单的实际问题的过程中,学会独立地进行简单的、有条理的思考,进一步体验数学与生活的联系,交流解决问题的方法,进一步发展解决问题的策略,增强应用数学的意识。

5.使学生在与他人交流算法的过程中,获得成功的体验,培养学生学习的主动性以及合作、交流的意识,产生对数学的积极情感,初步形成独立思考的习惯

1.鼓励学生独立思考,提倡算法多样化。让学生运用已有的知识、方法、经验,探索多种算法,促使他们在学习计算的过程中得到多方面的发展。

2.重视计算与现实生活的联系。创设情境,由日常生活中的实际问题引出新的计算,探索算法,并将计算的练习和解决问题融合在一起。如乘车问题与加减混合运算融合,这样有利于学生感受数学的价值,增强应用数学的意识,增进对数学学习的兴趣。

3.重视估计的现实应用,让学生在实际的情境中进行估算。培养学生的估计意识,发展学生的估算策略,是数与代数领域教学的一个重要内容。

1 口算两位数的加法

1课时

2 口算两位数的减法

1课时

3 加减混合两步运算

1课时

4 练习六

1课时

5 笔算两、三位数的加法

1课时

6 笔算两、三位数的加法(连续进位)

1课时

7 练习七

1课时

8 笔算两、三位数的减法

1课时

9 笔算两、三位数的减法(连续退位)

1课时

10 练习八

1课时

11 复习

1课时

口算两位数的加法。(教材第59、第60页)

1.探索并掌握两位数加法的口算方法,能正确地进行计算。

2.结合具体情境,发展提出问题和解决问题的意识和能力,体会到数学与实际生活的密切联系。

重难点:掌握两位数加法的口算方法。

课件。

师:同学们,你们喜欢跳绳吗 看这三个小朋友跳得多起劲儿啊!说说你知道了什么 (课件出示:教材第59页例1题)

生1:我知道了跳绳的三个小朋友跳得不一样多。

生2:我知道小华跳得最少。

……

师:你想知道小红和小明分别跳了多少下吗 这就是我们今天要讨论的问题。看谁最聪明能想出好办法来解决问题。

【设计意图:用学生喜欢的形式引发学生学习的兴趣,了解数学信息,引起学生的探索欲望,自然而然地引入新课】

师:小红跳了多少下 该怎样列式呢 为什么

生:因为小红比小华多跳23下,就是求比45多23的数,所以用加法计算,列式为45+23。

师:你能口算出得数吗 和小组同学说说你是怎样算的。

学生在小组内交流算法,教师巡视了解情况。

师:谁愿意把你的想法告诉大家

学生可能会说:

·先算整十数和整十数相加,即40+20=60,再算5+3=8,最后把两次相加的结果合起来60+8=68。

·把23分成整十数20和3,先算45+20=65,再算65+3=68。

……

师:你喜欢哪种方法就用哪种方法计算,再想想小军跳了多少下 你是怎样算的 先在小组内讨论交流。

学生进行小组讨论交流,教师巡视了解情况。

师:说说你的算法。

生1:先算40+20=60,再算5+8=13,最后算60+13=73。

生2:先算45+20=65,再算65+8=73。

师:比较上面两道题在口算时有什么相同 有什么不同 可以与同学商量商量。

学生交流看法,教师巡视了解情况。

师:把你的看法说一说。

学生可能会说:

·第一题在计算时,没有进位。第二题在计算时,个位相加满十,向十位进1。

·这两道题在口算时,都可以先算整十数加整十数,再算个位上的数加个位上的数,最后再相加。

·这两道题在口算时,都可以先把其中一个数拆成整十数和一位数相加,然后让另一个数先加整十数,再加一位数。

……

只要学生说得合理,教师就要给予肯定,鼓励学生积极发言。

【设计意图:学生已有计算这方面的经验,可以放手让学生自己尝试并交流。在教学过程中,教师给学生充分的时间和机会去探索交流,鼓励算法多样化,在交流中促使学生优化算法】

师:通过今天的学习,你知道了什么

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

口算两位数的加法

45+23=68(下)

想:

40+20=60 想:45+20=65

5+3=8 65+3=68

60+8=68

答:

小红跳了68下。

45+28=73(下)

答:

小军跳了73下。

让学生口述算法和算理,学生能从不同的角度讲清楚为什么这样算,这是本节课的成功之处。教学开放了,学生怎样想就怎样算,使学生的能力展示出来了。教学方式改变了,课堂上不是教师一讲到底,而是把思考的空间和学习的主动权完全交给了学生,学生的潜能被激发,学生的想法就大胆地被表现出来,有利于精彩课堂的生成。

A类

(考查知识点:口算两位数的加法;能力要求:能正确口算两位数的加法)

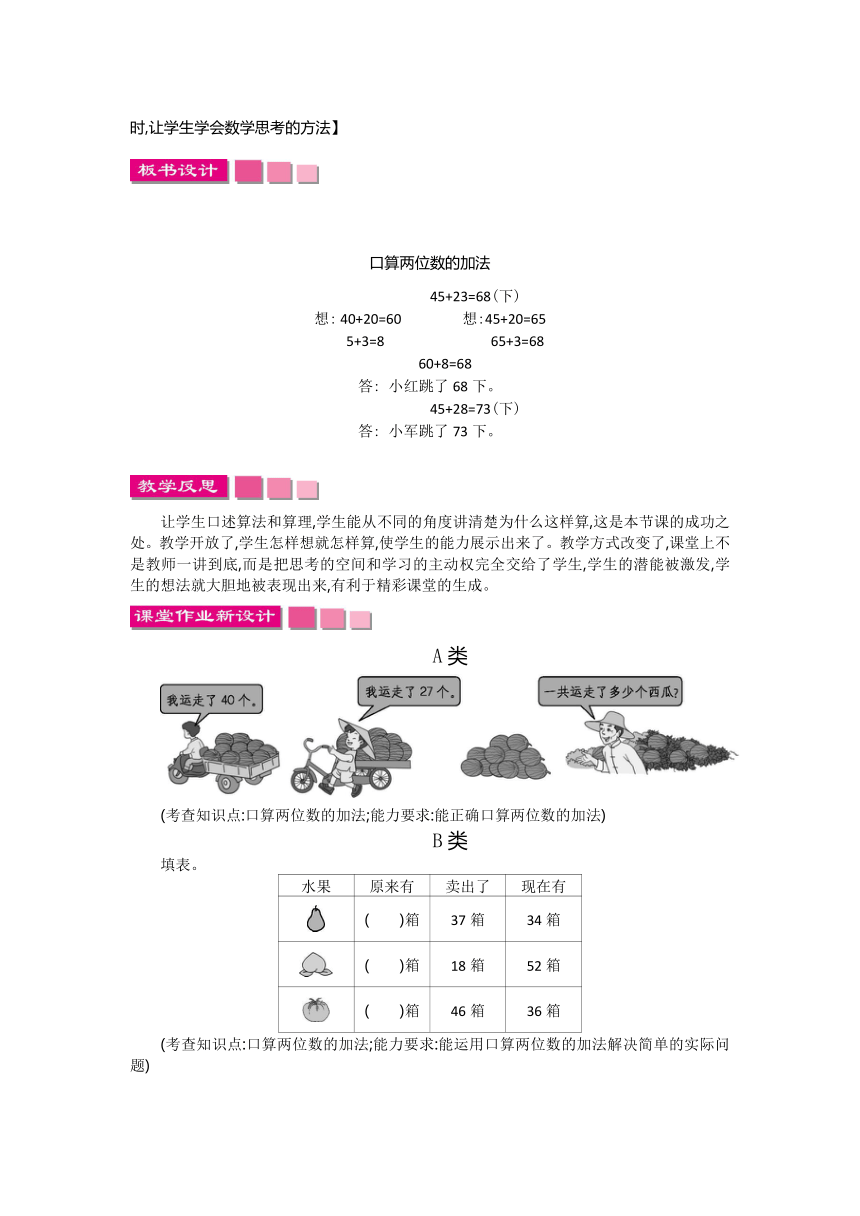

B类

填表。

水果

原来有

卖出了

现在有

( )箱

37箱

34箱

( )箱

18箱

52箱

( )箱

46箱

36箱

(考查知识点:口算两位数的加法;能力要求:能运用口算两位数的加法解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

40+27=67(个)

B类:

71

70

82

教材习题

第60页“想想做做”

1.

82

89 89 66 75 75 64 70 70

2.

59 64 87 94 68 70

3.

68

92 94 86

55 77

4.

61

70 75 三年级喜欢集邮的人数最多。

5.

小军需要付多少钱 37+42=79(元)(答案不唯一)

口算两位数的减法。(教材第61、第62页)

1.探索并掌握两位数减法的口算方法,并能正确地计算。

2.结合具体情境,发展提出问题和解决问题的意识和能力,体会到数学与生活的密切联系。

重难点:掌握两位数减法的口算方法,并能正确地计算。

课件。

师:同学们,你们不是很喜欢看图画吗 谁能看懂老师这幅图画呢 (课件出示:教材第61页例2题)

学生可能会说:

·小明、小宁和小芳他们三个都很喜欢集邮,正在讨论集邮的事。

·我知道了小明的邮票数最多,其余两人都比他少。

·我知道小明有56枚邮票,小宁比小明少27枚,小芳比小明少24枚。

……

师:同学们知道的信息真不少,并且还都是跟数学有关的信息。利用这些信息可以帮助我们解决很多问题。

【设计意图:用学生喜欢的形式激发学生学习的兴趣,了解数学信息,引起学生的探索欲望,自然而然地进入新课】

师:根据这些信息,你能提出哪些问题

学生可能会说:

·小芳有多少枚邮票

师:你觉得该怎样列式呢 为什么

生:因为小芳比小明少24枚,也就是从小明的邮票数里面减去24,所以列式是56-24。

师:你能口算出得数吗 在小组里和同学说说你是怎样算的。

学生在小组里交流各自的想法,教师巡视了解情况。

师:谁愿意把自己的想法告诉大家

生1:我们可以先算整十数减整十数50-20=30,再算一位数减一位数6-4=2,最后把两次相减的差合起来就是30+2=32。

生2:我们也可以先从56里面去掉整十数20,剩36,再从36里面减去4,还剩32。这样就是分两次减,一共还是减去了24,最后得32。

师:这两种算法都对,你可以选择自己喜欢的。

师:再来看看小宁有多少枚邮票 该怎样列式呢

生:同样是比小明少,也就是求比56少的数,用减法计算,列式为56-27。

师:你是怎样算的 和同学交流一下。

学生在小组里交流算法,教师巡视了解情况。

师:说说你的算法吧。

生1:我们可以先计算从56里面减去20,剩36,再计算36减7剩29。

生2:我们也可以让十位上的数减十位上的数50-20=30;个位上的数减个位上的数,不够减,就要从十位上借,这样就成了16-7=9,再加上十位上剩下的2个十,所以就是29。

师:上面的两道题在口算时有什么不同

生:第一题在口算时不用考虑退位,第二题个位上不够减,口算时要考虑十位上要退位。

【设计意图:学生自主学习并进行结果的交流,既是对计算结果的检查,也是同学间相互学台,更是教师进行学习指导的机会。两位数加减法的口算是数学计算的基本技能,教师要重视指导】

师:通过今天的学习,你有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

口算两位数的减法

1.教师要尽量去引导学生自己多思考、多表达。学生做得对,就让他们自己说说是怎么想的;学生做得不对,教师就要把错误指出来,让全体学生引以为戒,从而使犯错误的同学对错误的认识更加深刻。

2.当课堂上出现多种算法时,教师不要急于去优化哪一种,而是让学生经过选择、比较,自己实现算法的优化,让他们经过自己的切身体会,选出最佳方法。

A类

向日葵高81厘米,小草比向日葵矮65厘米,小草高多少厘米

(考查知识点:口算两位数的减法;能力要求:能正确口算两位数的减法)

B类

你能自己提出哪些问题并解答。

13元 27元 33元 23元

(考查知识点:口算两位数的加减法;能力要求:能正确口算两位数的减法)

课堂作业新设计

A类:

81-65=16(厘米)

B类:

玩具列车比玩具坦克贵多少元 33-27=6(元)(答案不唯一)

教材习题

第62页“想想做做”

1.

27 25 25 16 8 8 20 17 17

2.

40

36

52

46

23

26

3.

32

56

57

19

68

35

4.

24

21

14

5.

足球最贵 排球:50-14=36(元)

篮球:40-12=28(元)

足球:70-18=52(元)

加减混合两步运算。(教材第63、第64页)

1.结合具体情境,经历探索加减混合运算的计算方法的过程。

2.掌握加减混合运算的计算方法,并能正确地计算。

3.在解决简单问题的过程中,体会数学与生活的密切联系。

重点:正确计算加减混合式题。

难点:优化算法,正确计算加减混合式题。

课件。

师:同学们,你们坐过公共汽车吗 坐公共汽车与坐小轿车有什么不同呢

学生可能会说:

·坐公共汽车的人比较多,小轿车能坐的人比较少。

·坐公共汽车到站就要停车,有上车的人,也有下车的人。

·坐小轿车比较舒服,就是不够节约。

……

师:同学们说得很好!可是,你们注意过吗 乘车也有数学问题哟!今天我们就一起来研究一番吧!

【设计意图:用学生喜欢的形式激发学生学习的兴趣,了解数学信息,引起学生的探索欲望,自然而然地进入新课】

师:先看看从图中你知道了哪些数学信息 (课件出示:教材第63页例3题)

生:车上原来有34人,到站后有15人下车,又有18人上车。

师:你想知道什么问题

生:离站时车上有多少人

师:可以怎样解答呢 在小组里和同学说一说你的想法吧。

学生在小组内进行讨论交流,教师巡视了解情况。

师:谁愿意给大家汇报一下

学生可能会说:

·先减去下车的人数,再加上上车的人数,就是离站时车上的最终人数,算式是34-15+18=37(人)。

·也可以先加上上车的人数,再减去下车的人数,就是离站时车上的最终人数,算式是34+18-15=37(人)。

·我们还可以直接看到站后上下车的人数变化,上车18人,下车15人,说明车上人数比原来多了3人,所以离站时车上的最终人数是34+3=37(人)。

只要学生的说法合理,教师就要给予肯定,鼓励学生积极发言。

师:你有什么方法来检查解答得是否正确呢

生1:我们可以倒着往回推算。

生2:我们可以换一种方法再算一次,如果两次解答结果相同,也就可以证明我们的解答是正确的。

【设计意图:让学生经历知识的建构、形成过程,掌握加减混合运算的技能。通过生活中的实际问题,使学生体会数学与生活的密切联系】

师:这节课你学会了什么呢 有什么感受

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

加减混合两步运算

(1)34-15+18=37(人)

(2)34+18-15=37(人)

(3)18-15=3(人)

34+3=37(人)

答:离站时车上有37人。

1.当学生提出了不同的想法,遭遇“心求通而未达,口欲言而不能”的时候,教师就要以引导者、合作者的身份恰当点拨、引导,使学生对自己发现的结论进一步反思,澄清认识,找到正确的方法和答案。

2.学习任何知识的最佳途径是自己去发现,因为这种发现理解最深刻,也最容易掌握其中的规律、性质、联系。教师要相信学生的认知潜能,不必做过多的铺垫,不用多余地提问引导。

A类

在里填上合适的数。

(考查知识点:加减混合运算;能力要求:能正确计算加减混合运算式题)

B类

操场上有26名同学在跳绳,36名同学在拍球。刚刚走了45名同学,还剩多少名同学

(考查知识点:加减混合运算;能力要求:能运用加减混合运算解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

84

26

11

64

B类:

26+36-45=17(名)

教材习题

第63页“想想做做”

1.

37+13-15=35(张)

2.

42-25+37=54(人)

3.

45+54-88=11(袋)

4.

120-60+80=140(个)

5.

24+26=50(人)

不会游泳的:50-32=18(人)

不会溜冰的:50-29=21(人)

练习六。(教材第65~67页)

1.掌握两位数加减法的口算方法及两步混合运算的计算方法,能正确熟练地进行计算。

2.能运用所学知识解决简单的实际问题,逐步提高解决问题的能力。

3.培养学生发现数学信息,解决问题的能力。

重点:能正确熟练地进行计算,逐步提高解决问题的能力。

难点:培养学生发现数学信息,解决问题的能力。

课件。

师:同学们,口算两位数的加减法及相关的两步混合运算的计算,你们学会了吗 有什么收获

【设计意图:开门见山,引导学生整理相关的知识点】

师:先在小组内与同学交流一下,把意见梳理好了,请一个代表汇报,与大家分享。

学生在小组内交流,教师巡视,了解学生的想法。

组织交流,学生可能会说:

·在口算两位数的加减法时,我们可以把两个数都分成整十数和一位数,然后分别相加减,最后再把结果合起来。

·在口算两位数的加减法时,我们可以把第二个数拆分成一个整十数和一个一位数,然后让第一个数依次加或减去拆成的两个数。

·混合运算可以帮助我们解决日常生活中的问题。

……

师:学习了加减混合运算,在解决实际问题时,我们应该注意什么呢

生:运用加减混合运算解决实际问题时,有时根据具体情况可以先算加法,再算减法;也可以先算减法再算加法,要具体情况具体分析。

师:说得非常好!把我们所学的知识灵活运用才能更好地解决问题。现在我们就来试试吧!(课件出示:教材第65页第6题)

师:说说你知道了什么 我们要求什么问题

生:我们已经知道小英看的故事书是72页,第一天看了26页,第二天看了28页。要求再看多少页才能看完

师:先尝试自己解决问题,然后在小组里交流想法。

学生独立解答后交流想法,教师巡视了解情况。

师:谁愿意把自己的想法与大家分享

学生可能会说:

·我们可以先从72页里面减去第一天看的页数,再减去第二天看的页数,剩下的页数就是需要再看的页数,算式是72-26-28=18(页)。

·我们还可以先计算出两天一共看了多少页,再从72页里面把看过的页数都去掉,剩下的页数就是需要再看的页数,算式是26+28=54(页),72-54=18(页)。

只要学生的解法正确,叙述合理,教师就要给予肯定,并且鼓励学生算法多样化。

【设计意图:在学生讨论得出规律后,要适时进行练习,使学生在练习中能够学以致用,体会到数学的应用价值】

师:通过这节课的学习,你有什么收获呢

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

练 习

(1)72-26-28=18(页)

答:再看18页才能看完。

学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者和合作者。教师不再是知识的权威和单纯的知识传授者,教师的作用,特别要体现在引导学生思考和寻找眼前的问题与自己已有的知识体验之间的关联方面,在于提供把学生置于问题情境的机会,在于为学生创设一个自主探究的情境与空间。

A类

小东家有母鸡22只,公鸡比母鸡少9只,小东家一共养了多少只鸡

(考查知识点:加减混合运算;能力要求:能应用所学知识解决生活中的实际问题)

B类

购物满100元就能获奖。

28元

49元 56元

22元

(1)买一本、一件和一个能获奖吗

(2)买一件和一个能获奖吗

(3)你还想买些什么 大约需要多少钱

(考查知识点:口算两位数的加减法、混合运算;能力要求:能正确口算两位数的加减法及混合运算,并能解决相关问题)

课堂作业新设计

A类:

22-9+22=35(只)

B类:

(1)28+49+22=99(元) 99<100

不能获奖

(2)49+56=105(元) 能获奖

(3)略(答案不唯一)

教材习题

第65页“练习六”

1.

87 93

23 17

90 55

2.

50+24=74 16+38=54 52+45=97 48+13=61

50-24=26

38-16=22

52-45=7

48-13=35

3.

51

42 52 43 56

47

4.

68

31 90 46

17

23

77 18 51

83

5.

35-15+11=31(人)

6.

72-26-28=18(页)

7.

15

150 1500

8 80

800

8.

900

1100 1400

200

600

800

9.

140

40 1700

40

130

90

200

900

1100

10.

60+50=110(个)

11.

80

60

160

110

12.

400+400+400=1200(厘米)

13.

700-400+500=800(米)

14.

60

55 120

70

15 30

90

5

90

15.

99

85 140

74

26

34 25 60

16.

42

52 71 81 150

11

55

90

17.

三年级:54+19=73(人) 一年级:54-25=29(人)

18.

500+300+500=1300(个)

19.

妈妈现在银行卡上有多少钱 800+500-700=600(元)

思考题:45-30=15(只)

30-15=15(只) 鸡多,多15只。

笔算两、三位数的加法。(教材第68、第69页)

1.让学生结合生活情境,在解决问题的过程中探索两、三位数加法的计算方法,掌握加法的笔算方法。

2.让学生进一步养成检查和验算的习惯。

3.让学生在解决简单的实际问题的过程中,进一步体会数学与生活的密切联系,增强应用数学的意识,增进对数学学习的兴趣。

重点:探索两、三位数的加法的计算方法,掌握加法的笔算方法。

难点:掌握加法的笔算方法,进一步养成检查和验算的习惯。

课件。

师:同学们,你们参加课外兴趣活动小组了吗 瞧,这些是课外兴趣活动小组的同学用自己灵巧的小手,做出的作品,多么漂亮啊!(课件出示:教材第68页例4题)

师:从中你知道了什么数学信息

生:从制作的这批树叶粘贴画中选出了142幅放进橱窗展览,还剩86幅。

【设计意图:用学生喜欢的形式引发学生的学习兴趣,了解数学信息,激起学生的探索欲望,自然而然地引入新课】

师:你想知道什么

生:一共制作了多少幅树叶粘贴画

师:该用什么方法计算呢

生:求一共制作了多少幅树叶粘贴画,用加法计算。因为树叶粘贴画的总数包括放进橱窗的数量和剩下的数量,所以要把这两部分相加。

师:说得对!你能用竖式计算吗 先算一算,再和小组里的同学交流一下。

学生尝试笔算后在小组里交流,教师巡视了解情况。

请一名学生到黑板上板演竖式:

1

4

2

+

1

8

6

2

2

8

师:给大家讲一讲百位上的数是怎么得到的

生:因为十位上的4和8相加得12,“满十进1”,所以要向前一位也就是百位进1,这样百位上就是1加1得2。

师:要知道算得对不对,可以怎样做

生:可以交换两个加数的位置再算一遍。

师:那就试一试吧,看看你之前算得对不对呢 如果正确,就把算式和答语写完整。

学生进行验算并完善解答过程。

师:用竖式计算643+752,并验算。看谁算得又对又快。

学生尝试自己计算并验算,教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

组织学生交流汇报计算结果。

师:笔算加法要注意什么 相互说一说。

·相同数位对齐,从个位加起。

·哪一位上的数相加满10,就向前一位进1。

【设计意图:教学过程中给学生充分的时间和机会去探索交流,在交流中促使学生优化并掌握算法】

师:同学们,今天的学习你知道了什么

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的加法

142+86=228(幅)

1

4

2

+

1

8

6

2

2

8

验算:

8

6

+

11

4

2

2

2

8

答:一共制作了228幅。

1.由于学生已经掌握了个位上的数相加满十向十位进1的方法,这种方法可以向两、三位数的加法迁移,因此在笔算两位数加法时,采用了让学生自己尝试并交流的方式。两、三位数的加法与两位数的加法相比,有许多相同的地方,也有发展和提高的方面,所以又在反馈交流时提出问题让学生回答,以引起学生对“发展和提高方面”的重视。这样既使学生在探索的过程中发展了创新意识,获得了成功的体验,又使学生在充分理解的基础上完成了对加法技能的掌握。

2.笔算加法是有法则的。但计算法则不是对学生作的规定,而是学生对计算方法、要领的理解与把握。在学生探索出加法笔算方法并做了练习之后,安排学生用自己的语言交流总结加法的计算方法,可以帮助学生进一步领悟用竖式计算时,数位对齐从个位加起的合理性,以及哪一位上相加满10要向前一位进1的必要性,从较为抽象的层面上理解和掌握计算方法,同时培养了学生的语言表达能力,促进了思维发展。

A类

用竖式计算。

162+234 718+120 456+307

(考查知识点:笔算两、三位数的加法;能力要求:能正确笔算两、三位数的加法并会验算)

B类

如果让你买两件商品,你会怎么买 算一算。

电话机358元 微波炉329元 台灯170元 电风扇358元

(考查知识点:笔算两、三位数的加法;能力要求:能正确运用笔算两、三位的加法来解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

162+234=396

1

6

2

+

2

3

4

3

9

6

718+120=838

7

1

8

+

1

2

0

8

3

8

456+307=763

4

5

6

+

3

01

7

7

6

3

B类:

买电话机和微波炉:358+329=687(元)(答案不唯一)

教材习题

第69页“想想做做”

1.

326 492 1469

2.

918 918 339 339 1097 1097

3.

947 868 331

1497 竖式和验算略

4.

243+175=418(元)

笔算两、三位数的加法(连续进位)。(教材第70、第71页)

1.让学生经历探索两、三位数的连续进位加法的计算方法的过程,能笔算两、三位数的连续进位加法。

2.继续培养学生的探索意识、验算习惯和用数学方法解决现实问题的意识。

3.让学生在交流与合作中获得成功的体验,培养自主意识和合作意识,初步形成独立思考的习惯。

重点:探索两、三位数的连续进位加法的计算方法。

难点:能正确笔算两、三位数的连续进位加法。

课件。

师:“六一”儿童节快到了,小明和同学们都收到了节日礼物,可他们想起了山区的小朋友们很可能没有节日礼物。于是,他们提出倡议要开展“献爱心”活动,给山区的小朋友们捐书。你们想知道他们捐书的情况吗

【设计意图:创设向山区小朋友捐书这一生活情境,提出问题,让学生产生探索计算方法,从而解决问题的欲望和兴趣。同时对学生进行“爱心”教育,唤起他们内心最诚挚的爱】

师:请仔细看,说说你知道了什么 (课件出示:教材第70页例5题)

生:知道了一、二年级捐书的情况,一年级捐书298本,二年级捐书405本。

师:你能帮他们算一算两个年级一共捐书多少本吗

生:用加法计算,列式为298+405。

师:先估计一下,一共捐了多少本书,说说你的想法。

生:298接近300,405接近400,这样300+400=700,所以一共大约捐了700本。

师:用竖式计算试试,然后和同学说一说。

学生尝试自己计算后在小组里交流,教师巡视了解情况。

组织学生交流竖式计算:

2

9

8

+

41

01

5

7

0

3

师:和的十位上是几 百位呢 为什么

生:因为个位上的数相加满十向十位进1,这样十位上就是9+1=10,十位上满十向百位进1,这样十位上写0,百位上是2+4+1=7,所以百位上写7。

师:验算一下,看做对了没有,然后把解答过程写完整。

学生验算后完善解答过程。

师:用竖式计算954+383,并验算。看谁算得又对又快。

学生尝试独立计算并验算,教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

组织学生交流订正。

【设计意图:通过讨论,通过学生间不同思维的碰撞,让学生在交流的过程中掌握计算方法,同时思维又可以不断地得到发展】

师:这节课你学会了什么

(让学生举出生活中的实际例子来说一说)

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的加法(连续进位)

298+405=703(本)

2

9

8

+

41

01

5

7

0

3

答:两个年级一共捐了703本

1.注重知识前后之间的内在联系,充分尊重学生的主体地位,注意调动学生已有的知识经验,运用知识的迁移使学生自己探索计算方法,总结规律,解决问题。这样不但使学生很好地掌握了两、三位数连续进位加的计算方法,形成一定的计算技能,而且通过学生的学习活动很好地落实了过程性目标。

2.教学活动中启发学生自主解决问题和探索连续进位加法的计算方法,有机地培养了学生数学思考能力和解决问题的能力,充分体现了学生主动参与、积极探索的教学风格,形成了良好的学习心理环境。

A类

淘气和笑笑收集旧电池。

笑笑

淘气

〔考查知识点:笔算两、三位数的加法(连续进位);能力要求:会运用两、三位数的加法(连续进位)解决简单的实际问题〕

B类

京广中心大厦是北京市目前较高的摩天大楼,它比中央电视塔约低196米。

京广中心大厦209米 中央电视塔

〔考查知识点:笔算两、三位数的加法(连续进位);能力要求:会运用两、三位数的加法(连续进位)解决简单的实际问题〕

课堂作业新设计

A类:

413+387=800(节)

B类:

209+196=405(米)

教材习题

第71页“想想做做”

1.

741 1007 1571

2.

6

5

+

21

4

3

3

0

8

7

6

+

61

41

6

7

2

2

6

3

4

+

1

51

61

9

1

2

0

3

3.

624 1145 1000 1000 竖式和验算略

4.

235+85=320(米)

5.

够坐。因为两个年级的人数都是接近200,却少于200,所以他们的和一定小于400。

练习七。(教材第72、第73页)

1.使学生进一步熟练掌握笔算两、三位数加法的计算方法。

2.在练习中逐步提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

3.让学生在解决实际问题的过程中,进一步体验数学与生活的联系,增强学生的数学应用意识,激发学习数学的兴趣。

重点:进一步熟练掌握笔算两、三位数加法的计算方法。

难点:逐步提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

课件。

师:你学会笔算两、三位数的加法了吗 笔算加法要注意什么呢

学生可能会说:

·把相同数位对齐,从个位加起。

·哪一位上的数相加满10,就向前一位进1。

……

师:今天这节课,我们就一起来进行这方面的练习,希望你们在原来的基础上能有所提高,进一步熟练掌握笔算加法的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

【设计意图:“温故而知新”,引导学生总结相关的知识点,既帮助学生整理所学的知识,又为顺利地进行练习做好了准备】

师:我们先一起来看这道题,说说你知道了什么 (课件出示:教材第73页第11题)

生:我知道了第一天用电线468米,第二天比第一天多用235米。

师:你想知道什么问题

·第二天用电线多少米

师:第二天比第一天多用235米,第二天用电线多少米 该怎样解答呢 自己试试看看。

学生尝试独立解答,教师巡视了解情况。

指定学生汇报:第二天比第一天多用235米,就是计算468+235是多少,用竖式计算,把相同数位对齐,从个位加起,满十向前一位进1,最后结果是703米。

·两天一共用电线多少米

师:两天一共用电线多少米 该怎样算呢

生:应该把第一天用的长度加上第二天用的长度,就是两天用电线的总长度。

师:自己试着算一算。

学生计算完成后,组织交流汇报。

【设计意图:结合具体情境,引导学生运用所学知识解决简单的实际问题,使学生感受到数学知识的应用价值,激发学生学习数学的动力】

师:学完这节课,你收获了点什么呢 跟大家说说吧!

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

练习

1.练习时要紧扣教学重点,并且组织学生自评、互评,充分体现出了学生是学习的主人。

2.在教学中,联系学生的生活实际,把握学生学习情绪的切入点,引导学生将新旧知识进行联系,大胆放手让学生自己去探索、交流。学生在捕捉联系和发现窍门的“顿悟”过程中,经历了知识经验的迁移与同化,使学生的认知结构得以拓展。通过这样的学习方式,学生既获得了知识,又发展了思维,培养了自主学习、自主探索的意识,同时也体验了成功的快乐。

A类

用竖式计算并验算。

310+534= 139+312= 302+355=

(考查知识点:笔算两、三位数的加法;能力要求:能正确笔算两、三位数的加法并会验算)

B类

想一想,填一填。

240+3 0

不进位的可填(

),进位的可填( )。

(考查知识点:两、三位数的加法;能力要求:会计算两、三位数的加法)

课堂作业新设计

A类:

844

451

657

竖式和验算略

B类:

0~5

6~9

教材习题

第72页“练习七”

1.

789 429

749 1249 819 1125

2.

600 801

761 1176 竖式和验算略

3.

658+342=1000 567+433=1000

4.

135+95=230(棵)

5.

黄鸡:227+85=312(只) 黑鸡:312+159=471(只)

6.

1200 150

67

93 700 170

7.

790

673

1191

548

1202

8.

1126 1091

9.

198+268+74=540(人)

10.

300根 203+98=301(根)

11.

468+235=703(米)

703+468=1171(米)

思考题:发现和是相同的。

笔算两、三位数的减法。(教材第74~76页)

1.让学生经历两、三位数减法的计算方法和验算方法的探索过程,掌握其笔算和验算方法,能正确进行笔算和验算,并且培养验算的习惯。

2.能结合具体情境提出问题,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

3.在学习过程中,培养学生的探索意识,发展学生的思维能力,让学生进一步体会数学与现实生活的联系,增强数学应用意识。

重点:掌握两、三位数减法的笔算方法和验算方法。

难点:运用所学知识解决一些简单的实际问题。

课件。

师:同学们,你们喜欢看书吗 你们从学校图书室里借过书吗 咱们学校图书室里有许许多多我们喜欢看的书。(课件出示:教材第74页例6题)

师:这是学校图书室的一角,你从中能了解到哪些信息

生:图书室中有儿童小说215本,借出93本。

师:同学们发现的数学信息很有价值啊!

【设计意图:用学生熟悉的情境引发学生的兴趣,了解数学信息,激起学生的探索欲望,自然而然地引入新课】

师:根据这些数学信息,你能提出什么数学问题

生:借出以后还剩多少本

师:这个问题该怎样解决呢 同学们会列算式吗

生:只要从总本数里面去掉已经借出的本数,就是剩下的本数,所以用减法计算,列式为215-93。

师:你能用竖式计算吗 先算一算,再和小组里的同学交流。

学生尝试计算并交流,教师巡视了解情况。

组织学生交流用竖式计算:

·

2

1

5

-

9

3

1

2

2

师:差的百位上是几 为什么

生:差的百位上是1,因为十位上的数不够减,要向百位借1,这样百位上只剩下1。

师:减法可以怎样验算

学生可能会说:

·可以用加法验算减法。剩下的本数与借出的本数合起来,应该等于原来的本数。

·也可以用总本数减去剩下的本数,应该等于借出的本数。

……

师:说得很好!同学们验算一下,看看结果是否正确,然后把解答过程写完整。

学生尝试进行验算,完善解答过程。教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

师:用竖式计算643-580、764-429,并验算。

学生尝试独立解答后,组织交流订正。

师:笔算减法时要注意什么 互相说一说。

·把相同数位对齐,从个位减起。

·哪一位上的数不够减,要从前一位退1。

……

【设计意图:既要鼓励学生自主探索算法,又要合理优化计算方法。借助原有的笔算两位数减法的计算方法,引导学生总结笔算减法的计算方法,培养学生的迁移类推能力】

师:这节课我们学习的内容是什么 你掌握了哪些方法 还有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的减法

215-93=122(本)

·

2

1

5

-

9

3

1

2

2

验算:

1

2

2

+

1

9

3

2

1

5

答:还剩122本。

1.本课教学提倡学生个性化的学习,在整个教学过程中,由于创设了生活情境,极大地激发了学生的学习兴趣,使学生积极主动地投入到学习中去。在对新知识的探究中,采用以旧带新,由浅入深、循序渐进的结构,符合学生思维活动的特点,同时运用合理、多样化的学习方法,把独立思考与合作交流有机结合,激发了学生的主体意识,使学生获得成功的体验。

2.在整个教学过程中,教师应始终把自己放在组织者和引导者的位置,加强对学生学习方法的指导。

A类

小军、小兰和小宁星期天帮王大爷拾鸭蛋。小军拾了126个,小兰拾了114个,小宁比小军少拾了20个。

(1)小军比小兰多拾多少个

(2)小宁拾了多少个

(考查知识点:笔算两、三位数的减法;能力要求:能运用笔算两、三位数的减法解决简单的实际问题)

B类

仔细看图,你能提出哪些数学问题 试着解答出来。

(考查知识点:笔算两、三位数的减法;能力要求:能运用笔算两、三位数的减法解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

(1)126-114=12(个) (2)126-20=106(个)

B类:

裤子比原来便宜多少元 154-110=44(元)(答案不唯一)

教材习题

第75页“想想做做”

1.

185

307

80

2.

213

574

73

355

628

936

3.

134

621

184

92

竖式和验算略

4.

195-188=7(天)

5.

70 400

70

9 700 33

60

16 700

6.

384

379

106 94 384>379 106>94

7.

379

427

193

94

竖式和验算略

8.

610-375=235(厘米)

9.

月季比海棠多多少盆 316-248=68(盆)(答案不唯一)

笔算两、三位数的减法(连续退位)。(教材第77、第78页)

1.让学生在具体情境中,经历探索笔算两、三位数的减法中连续退位减的计算方法的过程,并能正确地进行计算。

2.能结合具体情境进行估算,判断计算结果的对错,逐步养成验算的习惯。

3.进一步发展学生自主探索以及与人合作、交流的意识,让学生体验数学与日常生活的密切联系。

重点:探索并掌握两、三位数连续退位减的计算方法。

难点:理解连续退位减的算理。

课件、计数器。

师:同学们,你们喜欢画画吗 看图中的同学们在讨论什么 你们从中知道了什么 (课件出示:教材第77页例7题)

生:二年级同学画了204幅儿童画,一年级同学比二年级同学少画108幅。

【设计意图:引导学生收集数学信息,为进一步探索新知奠定基础】

师:根据这些数学信息,你能提出什么数学问题

生:一年级同学画了多少幅儿童画

师:该怎样解答呢

生:因为一年级的同学比二年级的同学画得少,所以用减法计算,列式为204-108。

师:大家看,如果用竖式计算,你发现了什么问题

2

0

4

-

1

0

8

生:个位上不够减,要从十位退1。可十位上是0,该怎么办呢

师:我们先用计数器拨一拨,然后在小组里说一说你的想法。

学生尝试用计数器拨珠计算并在小组里交流,教师巡视了解情况。

师:你们找到解决问题的办法了吗

生:十位上是0,可以继续向前一位借1,即从百位上退1,这样十位上就相当于是10,借给个位1还剩9,这样个位上相当于是14-8=6;十位上相当于10-1-0=9;百位上是2-1-1=0。

师:结合我们以前学过的笔算方法,你用竖式计算试一试,然后在小组里跟同学交流一下。

学生尝试计算并交流算法,教师巡视了解情况。

组织学生交流竖式计算:

·

·

2

0

4

-

1

0

8

9

6

师:把解答过程写完整,注意竖式上的连续退位哟!

学生完整地解答。教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

【设计意图:在学生借助用计数器拨珠计算的基础上,放手让学生自己尝试用竖式计算,既可以促使学生掌握笔算连续退位减法的计算方法,又可以引导学生学会探究解决问题的思路】

师:通过今天的学习,你有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的减法(连续退位)

204-108=96(幅)

·

·

2

0

4

-

1

0

8

9

6

答:一年级同学画了96幅儿童画。

1.两、三位数的连续退位减法是笔算教学中的难点,本节课是在学生已经学习了一次退位减法,连续进位加法的基础上来进行教学的。本节课的教学重点是理解连续退位减法的算理,使学生能正确计算两、三位数的减法。

2.注重算理的讲解。学生尝试用计数器拨珠计算完后,让学生交流算法,用竖式计算,说一说自己的计算过程。帮助学生深入理解被减数连续两位不够减时,要两次连续从前一位退1,在第二次退位后除了加上本位上的数,还要减去上次退的1,又加又减,计算上的思维过程较为复杂,容易出错。

A类

用竖式计算下面各题。

914-867= 602-189= 900-678=

〔考查知识点:笔算两、三位数的减法(连续退位);能力要求:能正确计算两、三位数的减法(连续退位)〕

B类

妈妈要买一件478元的衣服,付给售货员500元,应该找回多少元

〔考查知识点:笔算两、三位数的减法(连续退位);能力要求:能运用两、三位数的减法(连续退位)解决简单的实际问题〕

课堂作业新设计

A类:

47

413

222

竖式略

B类:

500-478=22(元)

教材习题

第78页“想想做做”

1.

223

219

310

306 223>219 310>306

2.

·

·

6

0

2

-

1

7

8

4

2

4

·

·

4

0

5

-

3

1

9

8

6

·

·

8

0

0

-

1

7

5

6

2

5

3.

358 318

84 105 竖式和验算略

4.

200-73=127(人)

5.

不够

练习八。(教材第79、第80页)

1.使学生进一步熟练掌握笔算两、三位数减法的计算方法。

2.在练习中逐步提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

3.让学生在解决实际问题的过程中,进一步体验数学与生活的联系,增强数学应用意识,激发学习数学的兴趣。

重点:熟练掌握笔算两、三位数减法的计算方法。

难点:提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

课件。

师:你学会了笔算两、三位数的减法了吗 笔算减法时要注意什么呢

学生可能会说:

·把相同数位对齐,从个位减起。

·哪一位上的数不够减,要从前一位退

1……

……

师:今天这节课,我们就一起来进行这方面的练习,希望你们在原来的基础上能有所提高,进一步熟练掌握笔算减法的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

【设计意图:“温故而知新”,首先引导学生总结相关的知识点,既帮助学生整理所学的知识,又为顺利进行练习做好了准备】

师:我们先一起来看看新桥小学的同学们遇到了什么问题 (课件出示:教材第80页第10题)

师:说说你从中知道了什么 要我们解决什么问题

生:我知道了新桥小学504名学生分三批去参观科技馆,第一批有145人,第二批有169人。要求第三批去了多少人

师:该怎么解答呢 好好分析题意,尝试用我们所学的知识解决问题。

学生尝试解决问题,教师巡视了解情况。

师:把你的想法跟大家说一说吧。

学生可能会说:

·我们可以从总人数504人里面去掉第一批的人数145人,再去掉第二批的人数169人,就能算出第三批的人数,算式是504-145-169=190(人)。计算的时候可以用我们学过的减法竖式计算。

·我们还可以先计算出前两批一共去了多少人,145+169=314(人)。总人数是504人,去掉前两批的人数,剩下的就是第三批的人数,504-314=190(人),同样用竖式计算并验算是否正确。

学生只要思路正确、叙述合理,教师就要给予肯定,鼓励学生用不同的方法解答。

【设计意图:通过这样一节课,提醒学生灵活运用所学知识解决生活中的实际问题,并且计算后要验算,要认真,逐步养成良好的学习习惯,同时提倡学生解决方法的多样化】

师:在今天的学习中,你有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

练 习

·把相同数位对齐,从个位减起

·哪一位上的数不够减,要从前一位退1

1.在小学数学教学中,教师不能只是强调运算法则的教学,而忽视了培养学生算法的收敛思维等综合性思维能力的训练,并不是说学生只要记牢并按法则的程序进行计算,就是掌握了计算技能。不能让学生局限于掌握一种运算方法,要引导学生开拓思维,善于运用概念灵活运算,才能有助于发展学生的数学思维。

2.尊重学生的独立思考,鼓励学生要探索不同的方法,用自己的方法解题。由于这是一节练习课,学生对知识已经基本掌握,所以,在教学时,教师要大胆放手,真正做到把时间、空间留给学生,让学生自己解答,说解题思路、解题方法。让学生尽情展示,知识的巩固也就水到渠成。但是,个别学生还是有搭便车的不良习惯,如何调动他们的积极主动性,这是教师在以后的教学中要解决的首要问题。

A类

啄木鸟捉害虫。(苹果树上有许多害虫,请同学们来当啄木鸟为苹果树捉害虫)

1

4

7

-

2

8

1

2

9

7

8

0

-

5

1

1

2

9

4

6

4

-

2

7

5

2

9

9

(考查知识点:三位数减法;能力要求:能正确计算三位数减法)

B类

1.

2.

(考查知识点:笔算两、三位数的减法;能力要求:能运用两、三位数的减法解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

·

1

4

7

-

2

8

1

1

9

·

7

8

0

-

5

1

7

2

9

·

·

4

6

4

-

2

7

5

1

8

9

B类:

1.

517-348=169(千米)

2.

206-128=78(辆)

78+47=125(辆)

教材习题

第79页“练习八”

1.

354 324 304

2.

230 275 1

227 277 811

207 295 891

3.

387 256 66 115 竖式和验算略

4.

504-466=38(元) 172-158=14(元)

900-835=65(元)

5.

205-67=138(份) 138-39=99(份)

6.

600 35

28

90 63

60

7.

295 389 421 95 204

8.

277 165 435 287

9.

广州塔比中央广播电视塔高多少米 600-405=195(米)(答案不唯一)

10.

504-145-169=190(人)

思考题:小芳看的页数最多,小华看的页数最少。相差:43-26=17(页)

复习。(教材第81~83页)

1.巩固三位数加减法的计算方法,能正确笔算三位数的加减法,提高学生的计算能力。

2.掌握验算的方法,培养学生良好的学习习惯。

3.能运用三位数加减法的计算方法,解决生活中简单的实际问题。

重点:巩固三位数加减法的计算方法。

难点:能运用三位数加减法的计算方法,解决生活中简单的实际问题。

课件。

师:同学们,本单元的学习就要结束了,通过学习两、三位数加法和减法的计算方法,你们有什么收获

学生可能会说:

·我知道了不管计算两、三位数加法还是两、三位数减法,都要把相同数位对齐,从个位算起。

·我知道了两、三位数加法的计算方法和两位数加法的计算方法一样,都是满十进1。

·我知道了两、三位数减法的计算方法和两位数减法的计算方法一样,都是不够减时,向前一位借1。

……

师:同学们说得很好!真正计算的时候会怎样呢 我们来接受检查吧!

【设计意图:“温故而知新”,引导学生总结相关的知识点,既帮助学生整理所学的知识,又为顺利进行练习做好了准备】

师:先来看看我们身边的数学问题吧!告诉大家你知道了什么 (课件出示:教材第82页第6题)

学生可能会说:

·我知道了张丽家到刘阳家有285米,到学校有458米。结合看图,我发现根据这两个条件可以计算出刘阳家到学校的距离。因为“到学校有458米”是指张丽家到学校的距离,从中去掉张丽家到刘阳家的距离就是刘阳家到学校的距离。

·我知道了李乙家到学校的距离有360米。

·我从图中知道他们三家和学校都在同一条直线上,只不过张丽家和刘阳家在学校的同一侧,李乙家在学校的另一侧。

……

师:同学们观察得都很仔细,还能结合图画进行分析,这样知道的信息就更多了。可见画图可以帮助我们分析问题,这是解决问题的有效方法和途径,今后我们也可以尝试应用。现在请大家尝试自己算一算,李乙家到刘阳家有多少米 到张丽家呢

学生尝试自己解决问题,教师巡视了解情况,指导个别学习有困难的学生。

组织学生交流想法和算法:

·从图中容易看出来,李乙家到刘阳家的距离就是李乙家到学校的距离与刘阳家到学校距离的和,所以我们要先计算出刘阳家到学校的距离是458-285=173(米),再计算李乙家到刘阳家的距离是173+360=533(米)。

·从图中容易看出来,李乙家到张丽家的距离就是李乙家到学校的距离与张丽家到学校距离的和,所以用加法计算是458+360=818(米)。

……

只要学生分析得合理,解法正确,教师就要给予肯定,鼓励学生从不同角度思考。

【设计意图:结合具体情境,引导学生运用所学知识解决简单的实际问题,使学生感受到数学知识的应用价值,激发学生学习数学的动力】

师:对今天的学习你有什么体会

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

复 习

两、三位数加减法

1.通过本节课的学习,使学生进一步巩固掌握两、三位数加减法的计算方法,熟练用列竖式的方法进行计算。能根据具体情境运用所学知识解决问题,培养并发展学生发现问题、解决问题的能力。

2.在教学中,教师要注重放手让学生自己去做,不过在评价中还应更注重细节,比如书写及学生学习习惯的培养。在学生自己练习的时候,教师应该及时了解学生的困难,加强教学的针对性。

A类

(考查知识点:两、三位数的加减法;能力要求:能运用两、三位数的加减法解决简单的实际问题)

B类

一种电视机原价是1000元,

现价是798元,现在的价格比原来便宜多少元

(考查知识点:两、三位数的加减法;能力要求:能运用两、三位数的加减法解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

987-398=589(米)

B类:

1000-798=202(元)

教材习题

第81页“复习”

1.

59

35

1100 2 60 600 150 85 700

2.

619 228 531

622

178 504

1022

158 9 比一比略

3.

774 1300

82

141

竖式和验算略

4.

751 144

1390

517

5.

(1)254-69=185(本)

(2)185+254=439(本)

6.

458-285+360=533(米)

360+458=818(米)

7.

388 416 925

152 89

387

236 327 538 发现略

8.

379

578 483

515

138 612

9.

78+279=357

509-226=283

411-103=308

10.

略

11.

610-51-498=61(个)

12.

258-95+174=337(人)

258+174=432(人)

13.

一、三、六年级:289+351+355=995(人)

二、四、五年级:319+328+346=993(人)

思考题:最大:698-129=569 最小:305-292=13

学生已经掌握了两位数的加减法计算,也就是说学生基本掌握了竖式计算的法则,本单元的教学是对以前学过的计算法则的延伸,因此培养学生的迁移类推能力就能很好地解决类似的教学问题。

1.使学生经历探索两、三位数加、减法的计算方法的过程,能计算两、三位数的加法和减法,会用竖式计算并验算。

2.使学生了解验算的重要意义,学会用交换加数的位置再相加进行验算的方法,并初步培养检查和验算的习惯。

3.使学生结合具体情境进行估算,能解释估算的过程,发展估算的策略;使学生体会到估算在日常生活中的应用,能结合具体情境进行估算,增强估算的意识和能力。

4.使学生在解决简单的实际问题的过程中,学会独立地进行简单的、有条理的思考,进一步体验数学与生活的联系,交流解决问题的方法,进一步发展解决问题的策略,增强应用数学的意识。

5.使学生在与他人交流算法的过程中,获得成功的体验,培养学生学习的主动性以及合作、交流的意识,产生对数学的积极情感,初步形成独立思考的习惯

1.鼓励学生独立思考,提倡算法多样化。让学生运用已有的知识、方法、经验,探索多种算法,促使他们在学习计算的过程中得到多方面的发展。

2.重视计算与现实生活的联系。创设情境,由日常生活中的实际问题引出新的计算,探索算法,并将计算的练习和解决问题融合在一起。如乘车问题与加减混合运算融合,这样有利于学生感受数学的价值,增强应用数学的意识,增进对数学学习的兴趣。

3.重视估计的现实应用,让学生在实际的情境中进行估算。培养学生的估计意识,发展学生的估算策略,是数与代数领域教学的一个重要内容。

1 口算两位数的加法

1课时

2 口算两位数的减法

1课时

3 加减混合两步运算

1课时

4 练习六

1课时

5 笔算两、三位数的加法

1课时

6 笔算两、三位数的加法(连续进位)

1课时

7 练习七

1课时

8 笔算两、三位数的减法

1课时

9 笔算两、三位数的减法(连续退位)

1课时

10 练习八

1课时

11 复习

1课时

口算两位数的加法。(教材第59、第60页)

1.探索并掌握两位数加法的口算方法,能正确地进行计算。

2.结合具体情境,发展提出问题和解决问题的意识和能力,体会到数学与实际生活的密切联系。

重难点:掌握两位数加法的口算方法。

课件。

师:同学们,你们喜欢跳绳吗 看这三个小朋友跳得多起劲儿啊!说说你知道了什么 (课件出示:教材第59页例1题)

生1:我知道了跳绳的三个小朋友跳得不一样多。

生2:我知道小华跳得最少。

……

师:你想知道小红和小明分别跳了多少下吗 这就是我们今天要讨论的问题。看谁最聪明能想出好办法来解决问题。

【设计意图:用学生喜欢的形式引发学生学习的兴趣,了解数学信息,引起学生的探索欲望,自然而然地引入新课】

师:小红跳了多少下 该怎样列式呢 为什么

生:因为小红比小华多跳23下,就是求比45多23的数,所以用加法计算,列式为45+23。

师:你能口算出得数吗 和小组同学说说你是怎样算的。

学生在小组内交流算法,教师巡视了解情况。

师:谁愿意把你的想法告诉大家

学生可能会说:

·先算整十数和整十数相加,即40+20=60,再算5+3=8,最后把两次相加的结果合起来60+8=68。

·把23分成整十数20和3,先算45+20=65,再算65+3=68。

……

师:你喜欢哪种方法就用哪种方法计算,再想想小军跳了多少下 你是怎样算的 先在小组内讨论交流。

学生进行小组讨论交流,教师巡视了解情况。

师:说说你的算法。

生1:先算40+20=60,再算5+8=13,最后算60+13=73。

生2:先算45+20=65,再算65+8=73。

师:比较上面两道题在口算时有什么相同 有什么不同 可以与同学商量商量。

学生交流看法,教师巡视了解情况。

师:把你的看法说一说。

学生可能会说:

·第一题在计算时,没有进位。第二题在计算时,个位相加满十,向十位进1。

·这两道题在口算时,都可以先算整十数加整十数,再算个位上的数加个位上的数,最后再相加。

·这两道题在口算时,都可以先把其中一个数拆成整十数和一位数相加,然后让另一个数先加整十数,再加一位数。

……

只要学生说得合理,教师就要给予肯定,鼓励学生积极发言。

【设计意图:学生已有计算这方面的经验,可以放手让学生自己尝试并交流。在教学过程中,教师给学生充分的时间和机会去探索交流,鼓励算法多样化,在交流中促使学生优化算法】

师:通过今天的学习,你知道了什么

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

口算两位数的加法

45+23=68(下)

想:

40+20=60 想:45+20=65

5+3=8 65+3=68

60+8=68

答:

小红跳了68下。

45+28=73(下)

答:

小军跳了73下。

让学生口述算法和算理,学生能从不同的角度讲清楚为什么这样算,这是本节课的成功之处。教学开放了,学生怎样想就怎样算,使学生的能力展示出来了。教学方式改变了,课堂上不是教师一讲到底,而是把思考的空间和学习的主动权完全交给了学生,学生的潜能被激发,学生的想法就大胆地被表现出来,有利于精彩课堂的生成。

A类

(考查知识点:口算两位数的加法;能力要求:能正确口算两位数的加法)

B类

填表。

水果

原来有

卖出了

现在有

( )箱

37箱

34箱

( )箱

18箱

52箱

( )箱

46箱

36箱

(考查知识点:口算两位数的加法;能力要求:能运用口算两位数的加法解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

40+27=67(个)

B类:

71

70

82

教材习题

第60页“想想做做”

1.

82

89 89 66 75 75 64 70 70

2.

59 64 87 94 68 70

3.

68

92 94 86

55 77

4.

61

70 75 三年级喜欢集邮的人数最多。

5.

小军需要付多少钱 37+42=79(元)(答案不唯一)

口算两位数的减法。(教材第61、第62页)

1.探索并掌握两位数减法的口算方法,并能正确地计算。

2.结合具体情境,发展提出问题和解决问题的意识和能力,体会到数学与生活的密切联系。

重难点:掌握两位数减法的口算方法,并能正确地计算。

课件。

师:同学们,你们不是很喜欢看图画吗 谁能看懂老师这幅图画呢 (课件出示:教材第61页例2题)

学生可能会说:

·小明、小宁和小芳他们三个都很喜欢集邮,正在讨论集邮的事。

·我知道了小明的邮票数最多,其余两人都比他少。

·我知道小明有56枚邮票,小宁比小明少27枚,小芳比小明少24枚。

……

师:同学们知道的信息真不少,并且还都是跟数学有关的信息。利用这些信息可以帮助我们解决很多问题。

【设计意图:用学生喜欢的形式激发学生学习的兴趣,了解数学信息,引起学生的探索欲望,自然而然地进入新课】

师:根据这些信息,你能提出哪些问题

学生可能会说:

·小芳有多少枚邮票

师:你觉得该怎样列式呢 为什么

生:因为小芳比小明少24枚,也就是从小明的邮票数里面减去24,所以列式是56-24。

师:你能口算出得数吗 在小组里和同学说说你是怎样算的。

学生在小组里交流各自的想法,教师巡视了解情况。

师:谁愿意把自己的想法告诉大家

生1:我们可以先算整十数减整十数50-20=30,再算一位数减一位数6-4=2,最后把两次相减的差合起来就是30+2=32。

生2:我们也可以先从56里面去掉整十数20,剩36,再从36里面减去4,还剩32。这样就是分两次减,一共还是减去了24,最后得32。

师:这两种算法都对,你可以选择自己喜欢的。

师:再来看看小宁有多少枚邮票 该怎样列式呢

生:同样是比小明少,也就是求比56少的数,用减法计算,列式为56-27。

师:你是怎样算的 和同学交流一下。

学生在小组里交流算法,教师巡视了解情况。

师:说说你的算法吧。

生1:我们可以先计算从56里面减去20,剩36,再计算36减7剩29。

生2:我们也可以让十位上的数减十位上的数50-20=30;个位上的数减个位上的数,不够减,就要从十位上借,这样就成了16-7=9,再加上十位上剩下的2个十,所以就是29。

师:上面的两道题在口算时有什么不同

生:第一题在口算时不用考虑退位,第二题个位上不够减,口算时要考虑十位上要退位。

【设计意图:学生自主学习并进行结果的交流,既是对计算结果的检查,也是同学间相互学台,更是教师进行学习指导的机会。两位数加减法的口算是数学计算的基本技能,教师要重视指导】

师:通过今天的学习,你有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

口算两位数的减法

1.教师要尽量去引导学生自己多思考、多表达。学生做得对,就让他们自己说说是怎么想的;学生做得不对,教师就要把错误指出来,让全体学生引以为戒,从而使犯错误的同学对错误的认识更加深刻。

2.当课堂上出现多种算法时,教师不要急于去优化哪一种,而是让学生经过选择、比较,自己实现算法的优化,让他们经过自己的切身体会,选出最佳方法。

A类

向日葵高81厘米,小草比向日葵矮65厘米,小草高多少厘米

(考查知识点:口算两位数的减法;能力要求:能正确口算两位数的减法)

B类

你能自己提出哪些问题并解答。

13元 27元 33元 23元

(考查知识点:口算两位数的加减法;能力要求:能正确口算两位数的减法)

课堂作业新设计

A类:

81-65=16(厘米)

B类:

玩具列车比玩具坦克贵多少元 33-27=6(元)(答案不唯一)

教材习题

第62页“想想做做”

1.

27 25 25 16 8 8 20 17 17

2.

40

36

52

46

23

26

3.

32

56

57

19

68

35

4.

24

21

14

5.

足球最贵 排球:50-14=36(元)

篮球:40-12=28(元)

足球:70-18=52(元)

加减混合两步运算。(教材第63、第64页)

1.结合具体情境,经历探索加减混合运算的计算方法的过程。

2.掌握加减混合运算的计算方法,并能正确地计算。

3.在解决简单问题的过程中,体会数学与生活的密切联系。

重点:正确计算加减混合式题。

难点:优化算法,正确计算加减混合式题。

课件。

师:同学们,你们坐过公共汽车吗 坐公共汽车与坐小轿车有什么不同呢

学生可能会说:

·坐公共汽车的人比较多,小轿车能坐的人比较少。

·坐公共汽车到站就要停车,有上车的人,也有下车的人。

·坐小轿车比较舒服,就是不够节约。

……

师:同学们说得很好!可是,你们注意过吗 乘车也有数学问题哟!今天我们就一起来研究一番吧!

【设计意图:用学生喜欢的形式激发学生学习的兴趣,了解数学信息,引起学生的探索欲望,自然而然地进入新课】

师:先看看从图中你知道了哪些数学信息 (课件出示:教材第63页例3题)

生:车上原来有34人,到站后有15人下车,又有18人上车。

师:你想知道什么问题

生:离站时车上有多少人

师:可以怎样解答呢 在小组里和同学说一说你的想法吧。

学生在小组内进行讨论交流,教师巡视了解情况。

师:谁愿意给大家汇报一下

学生可能会说:

·先减去下车的人数,再加上上车的人数,就是离站时车上的最终人数,算式是34-15+18=37(人)。

·也可以先加上上车的人数,再减去下车的人数,就是离站时车上的最终人数,算式是34+18-15=37(人)。

·我们还可以直接看到站后上下车的人数变化,上车18人,下车15人,说明车上人数比原来多了3人,所以离站时车上的最终人数是34+3=37(人)。

只要学生的说法合理,教师就要给予肯定,鼓励学生积极发言。

师:你有什么方法来检查解答得是否正确呢

生1:我们可以倒着往回推算。

生2:我们可以换一种方法再算一次,如果两次解答结果相同,也就可以证明我们的解答是正确的。

【设计意图:让学生经历知识的建构、形成过程,掌握加减混合运算的技能。通过生活中的实际问题,使学生体会数学与生活的密切联系】

师:这节课你学会了什么呢 有什么感受

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

加减混合两步运算

(1)34-15+18=37(人)

(2)34+18-15=37(人)

(3)18-15=3(人)

34+3=37(人)

答:离站时车上有37人。

1.当学生提出了不同的想法,遭遇“心求通而未达,口欲言而不能”的时候,教师就要以引导者、合作者的身份恰当点拨、引导,使学生对自己发现的结论进一步反思,澄清认识,找到正确的方法和答案。

2.学习任何知识的最佳途径是自己去发现,因为这种发现理解最深刻,也最容易掌握其中的规律、性质、联系。教师要相信学生的认知潜能,不必做过多的铺垫,不用多余地提问引导。

A类

在里填上合适的数。

(考查知识点:加减混合运算;能力要求:能正确计算加减混合运算式题)

B类

操场上有26名同学在跳绳,36名同学在拍球。刚刚走了45名同学,还剩多少名同学

(考查知识点:加减混合运算;能力要求:能运用加减混合运算解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

84

26

11

64

B类:

26+36-45=17(名)

教材习题

第63页“想想做做”

1.

37+13-15=35(张)

2.

42-25+37=54(人)

3.

45+54-88=11(袋)

4.

120-60+80=140(个)

5.

24+26=50(人)

不会游泳的:50-32=18(人)

不会溜冰的:50-29=21(人)

练习六。(教材第65~67页)

1.掌握两位数加减法的口算方法及两步混合运算的计算方法,能正确熟练地进行计算。

2.能运用所学知识解决简单的实际问题,逐步提高解决问题的能力。

3.培养学生发现数学信息,解决问题的能力。

重点:能正确熟练地进行计算,逐步提高解决问题的能力。

难点:培养学生发现数学信息,解决问题的能力。

课件。

师:同学们,口算两位数的加减法及相关的两步混合运算的计算,你们学会了吗 有什么收获

【设计意图:开门见山,引导学生整理相关的知识点】

师:先在小组内与同学交流一下,把意见梳理好了,请一个代表汇报,与大家分享。

学生在小组内交流,教师巡视,了解学生的想法。

组织交流,学生可能会说:

·在口算两位数的加减法时,我们可以把两个数都分成整十数和一位数,然后分别相加减,最后再把结果合起来。

·在口算两位数的加减法时,我们可以把第二个数拆分成一个整十数和一个一位数,然后让第一个数依次加或减去拆成的两个数。

·混合运算可以帮助我们解决日常生活中的问题。

……

师:学习了加减混合运算,在解决实际问题时,我们应该注意什么呢

生:运用加减混合运算解决实际问题时,有时根据具体情况可以先算加法,再算减法;也可以先算减法再算加法,要具体情况具体分析。

师:说得非常好!把我们所学的知识灵活运用才能更好地解决问题。现在我们就来试试吧!(课件出示:教材第65页第6题)

师:说说你知道了什么 我们要求什么问题

生:我们已经知道小英看的故事书是72页,第一天看了26页,第二天看了28页。要求再看多少页才能看完

师:先尝试自己解决问题,然后在小组里交流想法。

学生独立解答后交流想法,教师巡视了解情况。

师:谁愿意把自己的想法与大家分享

学生可能会说:

·我们可以先从72页里面减去第一天看的页数,再减去第二天看的页数,剩下的页数就是需要再看的页数,算式是72-26-28=18(页)。

·我们还可以先计算出两天一共看了多少页,再从72页里面把看过的页数都去掉,剩下的页数就是需要再看的页数,算式是26+28=54(页),72-54=18(页)。

只要学生的解法正确,叙述合理,教师就要给予肯定,并且鼓励学生算法多样化。

【设计意图:在学生讨论得出规律后,要适时进行练习,使学生在练习中能够学以致用,体会到数学的应用价值】

师:通过这节课的学习,你有什么收获呢

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

练 习

(1)72-26-28=18(页)

答:再看18页才能看完。

学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者和合作者。教师不再是知识的权威和单纯的知识传授者,教师的作用,特别要体现在引导学生思考和寻找眼前的问题与自己已有的知识体验之间的关联方面,在于提供把学生置于问题情境的机会,在于为学生创设一个自主探究的情境与空间。

A类

小东家有母鸡22只,公鸡比母鸡少9只,小东家一共养了多少只鸡

(考查知识点:加减混合运算;能力要求:能应用所学知识解决生活中的实际问题)

B类

购物满100元就能获奖。

28元

49元 56元

22元

(1)买一本、一件和一个能获奖吗

(2)买一件和一个能获奖吗

(3)你还想买些什么 大约需要多少钱

(考查知识点:口算两位数的加减法、混合运算;能力要求:能正确口算两位数的加减法及混合运算,并能解决相关问题)

课堂作业新设计

A类:

22-9+22=35(只)

B类:

(1)28+49+22=99(元) 99<100

不能获奖

(2)49+56=105(元) 能获奖

(3)略(答案不唯一)

教材习题

第65页“练习六”

1.

87 93

23 17

90 55

2.

50+24=74 16+38=54 52+45=97 48+13=61

50-24=26

38-16=22

52-45=7

48-13=35

3.

51

42 52 43 56

47

4.

68

31 90 46

17

23

77 18 51

83

5.

35-15+11=31(人)

6.

72-26-28=18(页)

7.

15

150 1500

8 80

800

8.

900

1100 1400

200

600

800

9.

140

40 1700

40

130

90

200

900

1100

10.

60+50=110(个)

11.

80

60

160

110

12.

400+400+400=1200(厘米)

13.

700-400+500=800(米)

14.

60

55 120

70

15 30

90

5

90

15.

99

85 140

74

26

34 25 60

16.

42

52 71 81 150

11

55

90

17.

三年级:54+19=73(人) 一年级:54-25=29(人)

18.

500+300+500=1300(个)

19.

妈妈现在银行卡上有多少钱 800+500-700=600(元)

思考题:45-30=15(只)

30-15=15(只) 鸡多,多15只。

笔算两、三位数的加法。(教材第68、第69页)

1.让学生结合生活情境,在解决问题的过程中探索两、三位数加法的计算方法,掌握加法的笔算方法。

2.让学生进一步养成检查和验算的习惯。

3.让学生在解决简单的实际问题的过程中,进一步体会数学与生活的密切联系,增强应用数学的意识,增进对数学学习的兴趣。

重点:探索两、三位数的加法的计算方法,掌握加法的笔算方法。

难点:掌握加法的笔算方法,进一步养成检查和验算的习惯。

课件。

师:同学们,你们参加课外兴趣活动小组了吗 瞧,这些是课外兴趣活动小组的同学用自己灵巧的小手,做出的作品,多么漂亮啊!(课件出示:教材第68页例4题)

师:从中你知道了什么数学信息

生:从制作的这批树叶粘贴画中选出了142幅放进橱窗展览,还剩86幅。

【设计意图:用学生喜欢的形式引发学生的学习兴趣,了解数学信息,激起学生的探索欲望,自然而然地引入新课】

师:你想知道什么

生:一共制作了多少幅树叶粘贴画

师:该用什么方法计算呢

生:求一共制作了多少幅树叶粘贴画,用加法计算。因为树叶粘贴画的总数包括放进橱窗的数量和剩下的数量,所以要把这两部分相加。

师:说得对!你能用竖式计算吗 先算一算,再和小组里的同学交流一下。

学生尝试笔算后在小组里交流,教师巡视了解情况。

请一名学生到黑板上板演竖式:

1

4

2

+

1

8

6

2

2

8

师:给大家讲一讲百位上的数是怎么得到的

生:因为十位上的4和8相加得12,“满十进1”,所以要向前一位也就是百位进1,这样百位上就是1加1得2。

师:要知道算得对不对,可以怎样做

生:可以交换两个加数的位置再算一遍。

师:那就试一试吧,看看你之前算得对不对呢 如果正确,就把算式和答语写完整。

学生进行验算并完善解答过程。

师:用竖式计算643+752,并验算。看谁算得又对又快。

学生尝试自己计算并验算,教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

组织学生交流汇报计算结果。

师:笔算加法要注意什么 相互说一说。

·相同数位对齐,从个位加起。

·哪一位上的数相加满10,就向前一位进1。

【设计意图:教学过程中给学生充分的时间和机会去探索交流,在交流中促使学生优化并掌握算法】

师:同学们,今天的学习你知道了什么

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的加法

142+86=228(幅)

1

4

2

+

1

8

6

2

2

8

验算:

8

6

+

11

4

2

2

2

8

答:一共制作了228幅。

1.由于学生已经掌握了个位上的数相加满十向十位进1的方法,这种方法可以向两、三位数的加法迁移,因此在笔算两位数加法时,采用了让学生自己尝试并交流的方式。两、三位数的加法与两位数的加法相比,有许多相同的地方,也有发展和提高的方面,所以又在反馈交流时提出问题让学生回答,以引起学生对“发展和提高方面”的重视。这样既使学生在探索的过程中发展了创新意识,获得了成功的体验,又使学生在充分理解的基础上完成了对加法技能的掌握。

2.笔算加法是有法则的。但计算法则不是对学生作的规定,而是学生对计算方法、要领的理解与把握。在学生探索出加法笔算方法并做了练习之后,安排学生用自己的语言交流总结加法的计算方法,可以帮助学生进一步领悟用竖式计算时,数位对齐从个位加起的合理性,以及哪一位上相加满10要向前一位进1的必要性,从较为抽象的层面上理解和掌握计算方法,同时培养了学生的语言表达能力,促进了思维发展。

A类

用竖式计算。

162+234 718+120 456+307

(考查知识点:笔算两、三位数的加法;能力要求:能正确笔算两、三位数的加法并会验算)

B类

如果让你买两件商品,你会怎么买 算一算。

电话机358元 微波炉329元 台灯170元 电风扇358元

(考查知识点:笔算两、三位数的加法;能力要求:能正确运用笔算两、三位的加法来解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

162+234=396

1

6

2

+

2

3

4

3

9

6

718+120=838

7

1

8

+

1

2

0

8

3

8

456+307=763

4

5

6

+

3

01

7

7

6

3

B类:

买电话机和微波炉:358+329=687(元)(答案不唯一)

教材习题

第69页“想想做做”

1.

326 492 1469

2.

918 918 339 339 1097 1097

3.

947 868 331

1497 竖式和验算略

4.

243+175=418(元)

笔算两、三位数的加法(连续进位)。(教材第70、第71页)

1.让学生经历探索两、三位数的连续进位加法的计算方法的过程,能笔算两、三位数的连续进位加法。

2.继续培养学生的探索意识、验算习惯和用数学方法解决现实问题的意识。

3.让学生在交流与合作中获得成功的体验,培养自主意识和合作意识,初步形成独立思考的习惯。

重点:探索两、三位数的连续进位加法的计算方法。

难点:能正确笔算两、三位数的连续进位加法。

课件。

师:“六一”儿童节快到了,小明和同学们都收到了节日礼物,可他们想起了山区的小朋友们很可能没有节日礼物。于是,他们提出倡议要开展“献爱心”活动,给山区的小朋友们捐书。你们想知道他们捐书的情况吗

【设计意图:创设向山区小朋友捐书这一生活情境,提出问题,让学生产生探索计算方法,从而解决问题的欲望和兴趣。同时对学生进行“爱心”教育,唤起他们内心最诚挚的爱】

师:请仔细看,说说你知道了什么 (课件出示:教材第70页例5题)

生:知道了一、二年级捐书的情况,一年级捐书298本,二年级捐书405本。

师:你能帮他们算一算两个年级一共捐书多少本吗

生:用加法计算,列式为298+405。

师:先估计一下,一共捐了多少本书,说说你的想法。

生:298接近300,405接近400,这样300+400=700,所以一共大约捐了700本。

师:用竖式计算试试,然后和同学说一说。

学生尝试自己计算后在小组里交流,教师巡视了解情况。

组织学生交流竖式计算:

2

9

8

+

41

01

5

7

0

3

师:和的十位上是几 百位呢 为什么

生:因为个位上的数相加满十向十位进1,这样十位上就是9+1=10,十位上满十向百位进1,这样十位上写0,百位上是2+4+1=7,所以百位上写7。

师:验算一下,看做对了没有,然后把解答过程写完整。

学生验算后完善解答过程。

师:用竖式计算954+383,并验算。看谁算得又对又快。

学生尝试独立计算并验算,教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

组织学生交流订正。

【设计意图:通过讨论,通过学生间不同思维的碰撞,让学生在交流的过程中掌握计算方法,同时思维又可以不断地得到发展】

师:这节课你学会了什么

(让学生举出生活中的实际例子来说一说)

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的加法(连续进位)

298+405=703(本)

2

9

8

+

41

01

5

7

0

3

答:两个年级一共捐了703本

1.注重知识前后之间的内在联系,充分尊重学生的主体地位,注意调动学生已有的知识经验,运用知识的迁移使学生自己探索计算方法,总结规律,解决问题。这样不但使学生很好地掌握了两、三位数连续进位加的计算方法,形成一定的计算技能,而且通过学生的学习活动很好地落实了过程性目标。

2.教学活动中启发学生自主解决问题和探索连续进位加法的计算方法,有机地培养了学生数学思考能力和解决问题的能力,充分体现了学生主动参与、积极探索的教学风格,形成了良好的学习心理环境。

A类

淘气和笑笑收集旧电池。

笑笑

淘气

〔考查知识点:笔算两、三位数的加法(连续进位);能力要求:会运用两、三位数的加法(连续进位)解决简单的实际问题〕

B类

京广中心大厦是北京市目前较高的摩天大楼,它比中央电视塔约低196米。

京广中心大厦209米 中央电视塔

〔考查知识点:笔算两、三位数的加法(连续进位);能力要求:会运用两、三位数的加法(连续进位)解决简单的实际问题〕

课堂作业新设计

A类:

413+387=800(节)

B类:

209+196=405(米)

教材习题

第71页“想想做做”

1.

741 1007 1571

2.

6

5

+

21

4

3

3

0

8

7

6

+

61

41

6

7

2

2

6

3

4

+

1

51

61

9

1

2

0

3

3.

624 1145 1000 1000 竖式和验算略

4.

235+85=320(米)

5.

够坐。因为两个年级的人数都是接近200,却少于200,所以他们的和一定小于400。

练习七。(教材第72、第73页)

1.使学生进一步熟练掌握笔算两、三位数加法的计算方法。

2.在练习中逐步提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

3.让学生在解决实际问题的过程中,进一步体验数学与生活的联系,增强学生的数学应用意识,激发学习数学的兴趣。

重点:进一步熟练掌握笔算两、三位数加法的计算方法。

难点:逐步提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

课件。

师:你学会笔算两、三位数的加法了吗 笔算加法要注意什么呢

学生可能会说:

·把相同数位对齐,从个位加起。

·哪一位上的数相加满10,就向前一位进1。

……

师:今天这节课,我们就一起来进行这方面的练习,希望你们在原来的基础上能有所提高,进一步熟练掌握笔算加法的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

【设计意图:“温故而知新”,引导学生总结相关的知识点,既帮助学生整理所学的知识,又为顺利地进行练习做好了准备】

师:我们先一起来看这道题,说说你知道了什么 (课件出示:教材第73页第11题)

生:我知道了第一天用电线468米,第二天比第一天多用235米。

师:你想知道什么问题

·第二天用电线多少米

师:第二天比第一天多用235米,第二天用电线多少米 该怎样解答呢 自己试试看看。

学生尝试独立解答,教师巡视了解情况。

指定学生汇报:第二天比第一天多用235米,就是计算468+235是多少,用竖式计算,把相同数位对齐,从个位加起,满十向前一位进1,最后结果是703米。

·两天一共用电线多少米

师:两天一共用电线多少米 该怎样算呢

生:应该把第一天用的长度加上第二天用的长度,就是两天用电线的总长度。

师:自己试着算一算。

学生计算完成后,组织交流汇报。

【设计意图:结合具体情境,引导学生运用所学知识解决简单的实际问题,使学生感受到数学知识的应用价值,激发学生学习数学的动力】

师:学完这节课,你收获了点什么呢 跟大家说说吧!

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

练习

1.练习时要紧扣教学重点,并且组织学生自评、互评,充分体现出了学生是学习的主人。

2.在教学中,联系学生的生活实际,把握学生学习情绪的切入点,引导学生将新旧知识进行联系,大胆放手让学生自己去探索、交流。学生在捕捉联系和发现窍门的“顿悟”过程中,经历了知识经验的迁移与同化,使学生的认知结构得以拓展。通过这样的学习方式,学生既获得了知识,又发展了思维,培养了自主学习、自主探索的意识,同时也体验了成功的快乐。

A类

用竖式计算并验算。

310+534= 139+312= 302+355=

(考查知识点:笔算两、三位数的加法;能力要求:能正确笔算两、三位数的加法并会验算)

B类

想一想,填一填。

240+3 0

不进位的可填(

),进位的可填( )。

(考查知识点:两、三位数的加法;能力要求:会计算两、三位数的加法)

课堂作业新设计

A类:

844

451

657

竖式和验算略

B类:

0~5

6~9

教材习题

第72页“练习七”

1.

789 429

749 1249 819 1125

2.

600 801

761 1176 竖式和验算略

3.

658+342=1000 567+433=1000

4.

135+95=230(棵)

5.

黄鸡:227+85=312(只) 黑鸡:312+159=471(只)

6.

1200 150

67

93 700 170

7.

790

673

1191

548

1202

8.

1126 1091

9.

198+268+74=540(人)

10.

300根 203+98=301(根)

11.

468+235=703(米)

703+468=1171(米)

思考题:发现和是相同的。

笔算两、三位数的减法。(教材第74~76页)

1.让学生经历两、三位数减法的计算方法和验算方法的探索过程,掌握其笔算和验算方法,能正确进行笔算和验算,并且培养验算的习惯。

2.能结合具体情境提出问题,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

3.在学习过程中,培养学生的探索意识,发展学生的思维能力,让学生进一步体会数学与现实生活的联系,增强数学应用意识。

重点:掌握两、三位数减法的笔算方法和验算方法。

难点:运用所学知识解决一些简单的实际问题。

课件。

师:同学们,你们喜欢看书吗 你们从学校图书室里借过书吗 咱们学校图书室里有许许多多我们喜欢看的书。(课件出示:教材第74页例6题)

师:这是学校图书室的一角,你从中能了解到哪些信息

生:图书室中有儿童小说215本,借出93本。

师:同学们发现的数学信息很有价值啊!

【设计意图:用学生熟悉的情境引发学生的兴趣,了解数学信息,激起学生的探索欲望,自然而然地引入新课】

师:根据这些数学信息,你能提出什么数学问题

生:借出以后还剩多少本

师:这个问题该怎样解决呢 同学们会列算式吗

生:只要从总本数里面去掉已经借出的本数,就是剩下的本数,所以用减法计算,列式为215-93。

师:你能用竖式计算吗 先算一算,再和小组里的同学交流。

学生尝试计算并交流,教师巡视了解情况。

组织学生交流用竖式计算:

·

2

1

5

-

9

3

1

2

2

师:差的百位上是几 为什么

生:差的百位上是1,因为十位上的数不够减,要向百位借1,这样百位上只剩下1。

师:减法可以怎样验算

学生可能会说:

·可以用加法验算减法。剩下的本数与借出的本数合起来,应该等于原来的本数。

·也可以用总本数减去剩下的本数,应该等于借出的本数。

……

师:说得很好!同学们验算一下,看看结果是否正确,然后把解答过程写完整。

学生尝试进行验算,完善解答过程。教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

师:用竖式计算643-580、764-429,并验算。

学生尝试独立解答后,组织交流订正。

师:笔算减法时要注意什么 互相说一说。

·把相同数位对齐,从个位减起。

·哪一位上的数不够减,要从前一位退1。

……

【设计意图:既要鼓励学生自主探索算法,又要合理优化计算方法。借助原有的笔算两位数减法的计算方法,引导学生总结笔算减法的计算方法,培养学生的迁移类推能力】

师:这节课我们学习的内容是什么 你掌握了哪些方法 还有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的减法

215-93=122(本)

·

2

1

5

-

9

3

1

2

2

验算:

1

2

2

+

1

9

3

2

1

5

答:还剩122本。

1.本课教学提倡学生个性化的学习,在整个教学过程中,由于创设了生活情境,极大地激发了学生的学习兴趣,使学生积极主动地投入到学习中去。在对新知识的探究中,采用以旧带新,由浅入深、循序渐进的结构,符合学生思维活动的特点,同时运用合理、多样化的学习方法,把独立思考与合作交流有机结合,激发了学生的主体意识,使学生获得成功的体验。

2.在整个教学过程中,教师应始终把自己放在组织者和引导者的位置,加强对学生学习方法的指导。

A类

小军、小兰和小宁星期天帮王大爷拾鸭蛋。小军拾了126个,小兰拾了114个,小宁比小军少拾了20个。

(1)小军比小兰多拾多少个

(2)小宁拾了多少个

(考查知识点:笔算两、三位数的减法;能力要求:能运用笔算两、三位数的减法解决简单的实际问题)

B类

仔细看图,你能提出哪些数学问题 试着解答出来。

(考查知识点:笔算两、三位数的减法;能力要求:能运用笔算两、三位数的减法解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

(1)126-114=12(个) (2)126-20=106(个)

B类:

裤子比原来便宜多少元 154-110=44(元)(答案不唯一)

教材习题

第75页“想想做做”

1.

185

307

80

2.

213

574

73

355

628

936

3.

134

621

184

92

竖式和验算略

4.

195-188=7(天)

5.

70 400

70

9 700 33

60

16 700

6.

384

379

106 94 384>379 106>94

7.

379

427

193

94

竖式和验算略

8.

610-375=235(厘米)

9.

月季比海棠多多少盆 316-248=68(盆)(答案不唯一)

笔算两、三位数的减法(连续退位)。(教材第77、第78页)

1.让学生在具体情境中,经历探索笔算两、三位数的减法中连续退位减的计算方法的过程,并能正确地进行计算。

2.能结合具体情境进行估算,判断计算结果的对错,逐步养成验算的习惯。

3.进一步发展学生自主探索以及与人合作、交流的意识,让学生体验数学与日常生活的密切联系。

重点:探索并掌握两、三位数连续退位减的计算方法。

难点:理解连续退位减的算理。

课件、计数器。

师:同学们,你们喜欢画画吗 看图中的同学们在讨论什么 你们从中知道了什么 (课件出示:教材第77页例7题)

生:二年级同学画了204幅儿童画,一年级同学比二年级同学少画108幅。

【设计意图:引导学生收集数学信息,为进一步探索新知奠定基础】

师:根据这些数学信息,你能提出什么数学问题

生:一年级同学画了多少幅儿童画

师:该怎样解答呢

生:因为一年级的同学比二年级的同学画得少,所以用减法计算,列式为204-108。

师:大家看,如果用竖式计算,你发现了什么问题

2

0

4

-

1

0

8

生:个位上不够减,要从十位退1。可十位上是0,该怎么办呢

师:我们先用计数器拨一拨,然后在小组里说一说你的想法。

学生尝试用计数器拨珠计算并在小组里交流,教师巡视了解情况。

师:你们找到解决问题的办法了吗

生:十位上是0,可以继续向前一位借1,即从百位上退1,这样十位上就相当于是10,借给个位1还剩9,这样个位上相当于是14-8=6;十位上相当于10-1-0=9;百位上是2-1-1=0。

师:结合我们以前学过的笔算方法,你用竖式计算试一试,然后在小组里跟同学交流一下。

学生尝试计算并交流算法,教师巡视了解情况。

组织学生交流竖式计算:

·

·

2

0

4

-

1

0

8

9

6

师:把解答过程写完整,注意竖式上的连续退位哟!

学生完整地解答。教师巡视,指导个别学习有困难的学生。

【设计意图:在学生借助用计数器拨珠计算的基础上,放手让学生自己尝试用竖式计算,既可以促使学生掌握笔算连续退位减法的计算方法,又可以引导学生学会探究解决问题的思路】

师:通过今天的学习,你有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

笔算两、三位数的减法(连续退位)

204-108=96(幅)

·

·

2

0

4

-

1

0

8

9

6

答:一年级同学画了96幅儿童画。

1.两、三位数的连续退位减法是笔算教学中的难点,本节课是在学生已经学习了一次退位减法,连续进位加法的基础上来进行教学的。本节课的教学重点是理解连续退位减法的算理,使学生能正确计算两、三位数的减法。

2.注重算理的讲解。学生尝试用计数器拨珠计算完后,让学生交流算法,用竖式计算,说一说自己的计算过程。帮助学生深入理解被减数连续两位不够减时,要两次连续从前一位退1,在第二次退位后除了加上本位上的数,还要减去上次退的1,又加又减,计算上的思维过程较为复杂,容易出错。

A类

用竖式计算下面各题。

914-867= 602-189= 900-678=

〔考查知识点:笔算两、三位数的减法(连续退位);能力要求:能正确计算两、三位数的减法(连续退位)〕

B类

妈妈要买一件478元的衣服,付给售货员500元,应该找回多少元

〔考查知识点:笔算两、三位数的减法(连续退位);能力要求:能运用两、三位数的减法(连续退位)解决简单的实际问题〕

课堂作业新设计

A类:

47

413

222

竖式略

B类:

500-478=22(元)

教材习题

第78页“想想做做”

1.

223

219

310

306 223>219 310>306

2.

·

·

6

0

2

-

1

7

8

4

2

4

·

·

4

0

5

-

3

1

9

8

6

·

·

8

0

0

-

1

7

5

6

2

5

3.

358 318

84 105 竖式和验算略

4.

200-73=127(人)

5.

不够

练习八。(教材第79、第80页)

1.使学生进一步熟练掌握笔算两、三位数减法的计算方法。

2.在练习中逐步提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

3.让学生在解决实际问题的过程中,进一步体验数学与生活的联系,增强数学应用意识,激发学习数学的兴趣。

重点:熟练掌握笔算两、三位数减法的计算方法。

难点:提高学生的计算能力,养成认真检查和验算的良好学习习惯。

课件。

师:你学会了笔算两、三位数的减法了吗 笔算减法时要注意什么呢

学生可能会说:

·把相同数位对齐,从个位减起。

·哪一位上的数不够减,要从前一位退

1……

……

师:今天这节课,我们就一起来进行这方面的练习,希望你们在原来的基础上能有所提高,进一步熟练掌握笔算减法的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

【设计意图:“温故而知新”,首先引导学生总结相关的知识点,既帮助学生整理所学的知识,又为顺利进行练习做好了准备】

师:我们先一起来看看新桥小学的同学们遇到了什么问题 (课件出示:教材第80页第10题)

师:说说你从中知道了什么 要我们解决什么问题

生:我知道了新桥小学504名学生分三批去参观科技馆,第一批有145人,第二批有169人。要求第三批去了多少人

师:该怎么解答呢 好好分析题意,尝试用我们所学的知识解决问题。

学生尝试解决问题,教师巡视了解情况。

师:把你的想法跟大家说一说吧。

学生可能会说:

·我们可以从总人数504人里面去掉第一批的人数145人,再去掉第二批的人数169人,就能算出第三批的人数,算式是504-145-169=190(人)。计算的时候可以用我们学过的减法竖式计算。

·我们还可以先计算出前两批一共去了多少人,145+169=314(人)。总人数是504人,去掉前两批的人数,剩下的就是第三批的人数,504-314=190(人),同样用竖式计算并验算是否正确。

学生只要思路正确、叙述合理,教师就要给予肯定,鼓励学生用不同的方法解答。

【设计意图:通过这样一节课,提醒学生灵活运用所学知识解决生活中的实际问题,并且计算后要验算,要认真,逐步养成良好的学习习惯,同时提倡学生解决方法的多样化】

师:在今天的学习中,你有什么收获

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

练 习

·把相同数位对齐,从个位减起

·哪一位上的数不够减,要从前一位退1

1.在小学数学教学中,教师不能只是强调运算法则的教学,而忽视了培养学生算法的收敛思维等综合性思维能力的训练,并不是说学生只要记牢并按法则的程序进行计算,就是掌握了计算技能。不能让学生局限于掌握一种运算方法,要引导学生开拓思维,善于运用概念灵活运算,才能有助于发展学生的数学思维。

2.尊重学生的独立思考,鼓励学生要探索不同的方法,用自己的方法解题。由于这是一节练习课,学生对知识已经基本掌握,所以,在教学时,教师要大胆放手,真正做到把时间、空间留给学生,让学生自己解答,说解题思路、解题方法。让学生尽情展示,知识的巩固也就水到渠成。但是,个别学生还是有搭便车的不良习惯,如何调动他们的积极主动性,这是教师在以后的教学中要解决的首要问题。

A类

啄木鸟捉害虫。(苹果树上有许多害虫,请同学们来当啄木鸟为苹果树捉害虫)

1

4

7

-

2

8

1

2

9

7

8

0

-

5

1

1

2

9

4

6

4

-

2

7

5

2

9

9

(考查知识点:三位数减法;能力要求:能正确计算三位数减法)

B类

1.

2.

(考查知识点:笔算两、三位数的减法;能力要求:能运用两、三位数的减法解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

·

1

4

7

-

2

8

1

1

9

·

7

8

0

-

5

1

7

2

9

·

·

4

6

4

-

2

7

5

1

8

9

B类:

1.

517-348=169(千米)

2.

206-128=78(辆)

78+47=125(辆)

教材习题

第79页“练习八”

1.

354 324 304

2.

230 275 1

227 277 811

207 295 891

3.

387 256 66 115 竖式和验算略

4.

504-466=38(元) 172-158=14(元)

900-835=65(元)

5.

205-67=138(份) 138-39=99(份)

6.

600 35

28

90 63

60

7.

295 389 421 95 204

8.

277 165 435 287

9.

广州塔比中央广播电视塔高多少米 600-405=195(米)(答案不唯一)

10.

504-145-169=190(人)

思考题:小芳看的页数最多,小华看的页数最少。相差:43-26=17(页)

复习。(教材第81~83页)

1.巩固三位数加减法的计算方法,能正确笔算三位数的加减法,提高学生的计算能力。

2.掌握验算的方法,培养学生良好的学习习惯。

3.能运用三位数加减法的计算方法,解决生活中简单的实际问题。

重点:巩固三位数加减法的计算方法。

难点:能运用三位数加减法的计算方法,解决生活中简单的实际问题。

课件。

师:同学们,本单元的学习就要结束了,通过学习两、三位数加法和减法的计算方法,你们有什么收获

学生可能会说:

·我知道了不管计算两、三位数加法还是两、三位数减法,都要把相同数位对齐,从个位算起。

·我知道了两、三位数加法的计算方法和两位数加法的计算方法一样,都是满十进1。

·我知道了两、三位数减法的计算方法和两位数减法的计算方法一样,都是不够减时,向前一位借1。

……

师:同学们说得很好!真正计算的时候会怎样呢 我们来接受检查吧!

【设计意图:“温故而知新”,引导学生总结相关的知识点,既帮助学生整理所学的知识,又为顺利进行练习做好了准备】

师:先来看看我们身边的数学问题吧!告诉大家你知道了什么 (课件出示:教材第82页第6题)

学生可能会说:

·我知道了张丽家到刘阳家有285米,到学校有458米。结合看图,我发现根据这两个条件可以计算出刘阳家到学校的距离。因为“到学校有458米”是指张丽家到学校的距离,从中去掉张丽家到刘阳家的距离就是刘阳家到学校的距离。

·我知道了李乙家到学校的距离有360米。

·我从图中知道他们三家和学校都在同一条直线上,只不过张丽家和刘阳家在学校的同一侧,李乙家在学校的另一侧。

……

师:同学们观察得都很仔细,还能结合图画进行分析,这样知道的信息就更多了。可见画图可以帮助我们分析问题,这是解决问题的有效方法和途径,今后我们也可以尝试应用。现在请大家尝试自己算一算,李乙家到刘阳家有多少米 到张丽家呢

学生尝试自己解决问题,教师巡视了解情况,指导个别学习有困难的学生。

组织学生交流想法和算法:

·从图中容易看出来,李乙家到刘阳家的距离就是李乙家到学校的距离与刘阳家到学校距离的和,所以我们要先计算出刘阳家到学校的距离是458-285=173(米),再计算李乙家到刘阳家的距离是173+360=533(米)。

·从图中容易看出来,李乙家到张丽家的距离就是李乙家到学校的距离与张丽家到学校距离的和,所以用加法计算是458+360=818(米)。

……

只要学生分析得合理,解法正确,教师就要给予肯定,鼓励学生从不同角度思考。

【设计意图:结合具体情境,引导学生运用所学知识解决简单的实际问题,使学生感受到数学知识的应用价值,激发学生学习数学的动力】

师:对今天的学习你有什么体会

【设计意图:课末总结所学知识点,能够帮助学生对所学知识进行梳理,回顾知识点的同时,让学生学会数学思考的方法】

复 习

两、三位数加减法

1.通过本节课的学习,使学生进一步巩固掌握两、三位数加减法的计算方法,熟练用列竖式的方法进行计算。能根据具体情境运用所学知识解决问题,培养并发展学生发现问题、解决问题的能力。

2.在教学中,教师要注重放手让学生自己去做,不过在评价中还应更注重细节,比如书写及学生学习习惯的培养。在学生自己练习的时候,教师应该及时了解学生的困难,加强教学的针对性。

A类

(考查知识点:两、三位数的加减法;能力要求:能运用两、三位数的加减法解决简单的实际问题)

B类

一种电视机原价是1000元,

现价是798元,现在的价格比原来便宜多少元

(考查知识点:两、三位数的加减法;能力要求:能运用两、三位数的加减法解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

987-398=589(米)

B类:

1000-798=202(元)

教材习题

第81页“复习”

1.

59

35

1100 2 60 600 150 85 700

2.

619 228 531

622

178 504

1022

158 9 比一比略

3.

774 1300

82

141

竖式和验算略

4.

751 144

1390

517

5.

(1)254-69=185(本)

(2)185+254=439(本)

6.

458-285+360=533(米)

360+458=818(米)

7.

388 416 925

152 89

387

236 327 538 发现略

8.

379

578 483

515

138 612

9.

78+279=357

509-226=283

411-103=308

10.

略

11.

610-51-498=61(个)

12.

258-95+174=337(人)

258+174=432(人)

13.

一、三、六年级:289+351+355=995(人)

二、四、五年级:319+328+346=993(人)

思考题:最大:698-129=569 最小:305-292=13