数学五年级下苏教版第一单元简易方程 精编教案

文档属性

| 名称 | 数学五年级下苏教版第一单元简易方程 精编教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 968.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2017-10-17 22:17:45 | ||

图片预览

文档简介

本单元内容是在“用字母表示数”的基础上安排的。主要内容有:方程的意义,等式的性质,列方程解决简单的问题以及列方程解决稍复杂的问题。方程作为数与代数中的主要内容,它的重要性是不言而喻的。而小学中的简易方程,是学生第一次接触到方程的内容,这对于学生将来的学习也是至关重要的。方程是从现实生活到数学的一个提炼过程,一个用数学符号提炼现实生活中的特定关系的过程。方程思想的核心在于建模、化归。方程的学习,从一开始就应该让学生接触现实的问题,学习建模,学习把日常生活中的自然语言等价地转化为数学语言,得到方程,进而解决有关问题。对于小学生来说,把具体事物抽象化是认识上的一次飞跃,从具体的、确定的数过渡到用字母表示的抽象的、可变的数,更是一次飞跃。在用字母表示未知数的基础上,使学生从列算式发展到列方程解决实际问题,这又是数学思想方法的一次飞跃,这将提高学生运用数学知识解决实际问题的能力。通过简易方程的学习让学生初步接触一些代数知识,使学生摆脱算术思维方法中的局限性,为进一步学习代数知识做好准备和铺垫。

本单元这些内容是在学生学习了一定的算术知识(如整数、小数的四则运算及其应用),初步接触了一点代数知识(如用字母表示运算定律,用○、△或□表示数)的基础上进行学习的。本年龄段的学生从心理到生理上都得到了迅速的发展,而这个时期的学生在学习上是属于独立性和依赖性、主动性和被动性同时存在的时期,感知的有意性有了提高,但不够稳定和持久。鉴于这些特点,我认为融洽师生关系、调动学生学习积极性十分重要,给学生较多的机会回答问题和进行小组讨论,老师应及时反馈,鼓励学生,从而引发学生强烈的学习兴趣。

1.

通过具体情境,了解等式和方程的意义,会用方程表示简单情境中的等量关系。

2.

理解等式的性质,会用等式的性质解简单的方程,会列方程解决一些简单的实际问题。

3.

在解方程的过程中,能进行有条理的思考,能对每步计算和结论的合理性做出有说服力的证明。

4.

具有回顾与分析解决问题过程的意识,能表达解决问题的过程,能检验方程的解是否正确。

5.

感受用方程解决问题的价值,认识到许多实际问题可以借助解方程的方法来解决,获得自主解决问题的成功体验,增强学习数学的信心。

1.

在具体情境中体会方程的意义。

教材先教学等式,再教学方程的意义。虽然学生在数学学习中一直接触等式,但大多关注通过运算把结果写在等号后面,并没有明确地认识等号左边的式子和右边的数表示相等的量。教材通过用天平称物体质量的具体情境,让学生体会50克加50克和100克相等,从而列出等式50+50=100。这时,学生既能从运算的角度来看待这个式子,又能从两个量相等的关系来认识这个式子。

教材通过天平呈现两端物体质量相等与不等的四种情况,引导学生用等式和不等式分别表示两端物体的质量,并让学生判断哪些是等式,加深对等式的理解,为以后辨别方程和等式打下基础。教学例2时,应注意下面的几个问题:①让学生经历由图过渡到式子的抽象过程。先通过观察天平图,判断物体的轻重,再用式子表示天平两端物体的质量关系。②最后一个图,可以写出x+x=200。但要引导学生把等号左边写成乘法形式,得出2x=200。③在交流等式和方程有什么关系时,应引导学生根据例1和例2中的具体实例进行说明。教师可在学生交流的基础上,对50+50=100、x+50>100和x+50<200不能称为方程的原因作出解释,使学生加深对方程的认识。还可以引导学生从集合的角度体会这两个概念之间的关系。

2.

循序渐进地教学等式的性质和用等式的性质解方程。

等式的性质是指等式两边同时加或减去、乘或除以同一个数(除以一个数时0除外),所得结果仍然是等式。教材“循序渐进”的安排体现在两个方面:一方面,将等式的性质分别安排在两个例题中进行教学;另一个方面,在引导学生发现等式的过程中,逐步推进,一是从不是方程的等式过渡到方程,二是由加同一个数过渡到减同一个数。

为了让学生联系等式的性质解方程,教材在例4中用天平呈现了数量关系,让学生列方程并学习解方程。教学例4时,应让学生自己说说怎么求出x的值。学生可能有两种想法:一是从天平两边可同时去掉10克的砝码想到在方程的两边都减去10;二是直接根据等式的性质,在方程两边都减去10,结果仍然是等式,要引导学生理解第二种想法。教材编写时注意了三点:一是示范了解方程的书写格式,等式变换时,上下两个等式的等号要对齐;二是利用等式的性质对方程进行检验,看等号的左右两边是不是相等;三是联系上面的过程,讲了什么是“解方程”。

3.体会列方程解决问题的数学思想。

方程就是一种数学模型,是刻画现实世界中数量之间相等关系的数学模型。它可以帮助人们更准确地认识、描述和把握现实世界。本单元安排的都是列方程解决一步计算的问题。列方程解决问题的关键是找到问题中数量之间的相等关系。列方程解决问题与列算式解决问题相比,是思维方式的飞跃。列算式解决问题是通过已知求出未知,已知条件作为一方,问题作为一方;列方程解决问题则是把已知和未知更紧密地联系在一起,地位相同的量共同参与运算。在列方程解决实际问题的过程中,教材主要安排的是求和、差关系和倍数关系的问题。这些是最基本的数量关系。引导学生积极参与解决问题的活动,具体分以下几步:①明确条件和问题。②分析问题中已知量和未知量之间的相等关系。③把数量间的相等关系“翻译”成未知数x和已知数之间相等关系的方程。这样的过程就是建立数学模型的过程。

1 方程的意义

1课时

2 等式的性质

1课时

3 列方程解决简单的问题

1课时

4 列方程解决稍复杂的问题

1课时

5 整理与练习

1课时

方程的意义。(教材第1~2页)

1.使学生在自主探究的学习过程中,理解并掌握方程的意义,弄清方程与等式间的联系与区别。

2.帮助学生初步建立分类思想,进一步感受数学与生活之间的密切联系。

3.培养学生认真观察的良好习惯。

重点:理解方程的意义。

难点:理解方程的意义。

天平、不同质量的砝码。

师:同学们,今天老师上课带来了一件重要的称量工具。(出示天平)同学们认识吗 它是什么呢 对,它是天平。同学们对天平有哪些了解呢 天平由天平秤与砝码组成,当放在两端托盘的物体的质量相等时,天平就会平衡,根据这个原理,可以称出物体的质量。其实,在天平中蕴含着很多有关数学方面的知识,同学们想知道吗 让我们一起走进天平的世界来学里的数学知识。

【设计意图:引导学生认识天平,导入新课,激发学生探究的兴趣,为新课教学做准备】

1.学习方程的意义。

这节课我们共同研究方程的意义。(板书:方程的意义)

(1)介绍天平。

教师出示天平。提问:同学们,你们认识这个物体吗 (认识,这是天平)天平是用来干什么的 (测量物体的质量)当天平两边不放物体的时候,指针指向中点,这时天平是平衡的。如果我们在天平两边分别放上物体,在什么情况下天平才能平衡 (当天平两边的物体质量相等时,天平才能平衡)

(2)观察。

在天平的左盘放两个50g的砝码,右盘放一个100g的砝码,观察这时的天平怎么样 (天平平衡)

天平平衡说明天平两边所放物体的质量怎么样 (质量相等)

你能用一个数学式子表示这时候的现象吗 (50+50=100或者50×2=100)为什么用等号连接 (因为等号两边的数相等)你能给这个式子起个名字吗 (等式)你能再举出一个等式的例子吗

把天平左盘中50g的砝码拿走一个,提问:这时天平出现了什么现象 (天平失去平衡)

你能用一个数学式子来表示这时的现象吗 (50<100)这是一个等式吗 (不是)

提问:如果我们在左盘上放一个重x克的砝码,猜猜看,会出现什么情况

学生猜测:天平可能平衡;也可能左边重,右边轻;还可能左边轻,右边重。

教师分别演示学生猜测到的三种情况。

你会用不同的式子表示这三种情况吗

教师根据学生的回答板书:x+50=100 x+50>100 x+50<100

教师在左盘中放一个重x克的砝码,把右盘中的100g砝码换成标有200g的砝码,天平右边向下倾斜,让学生列出式子。

教师板书:x+50<200

教师把左盘中的另一个50g的砝码也换成标有“x克”的砝码后天平平衡,提问:你能列出式子吗 (2x=200)

观察这几个式子,与前面的式子比较,有什么不同 (含有未知数)这些未知数除了用x表示,还可以用其他字母表示吗 (可以)

(板书:含有未知数的等式是方程)

(3)分类。

通过刚才的观察和思考,我们得出了一些数学式子。如果把这些式子分类,想一想:它们可以按怎样的标准来分呢 小组讨论,尝试分类。

50×2=100 50<100 x+50=100 x+50<100

x+50>100

x+50<200

2x=200

学生讨论后,各组汇报是怎么分的,标准是什么。

结合学生的汇报总结出:

①看是否含有未知数。含有未知数的有:

x+50=100 x+50<100 x+50>100 x+50<200 2x=200

②看是不是等式。等式有:

50×2=100 x+50=100 2x=200

提问:还有不同的分法吗

引导学生明确:在给这些式子进行分类时,因为选择的标准不同,所得的结果也不同。

如果我们继续作进一步的分类,你们还会分吗

学生再次讨论分类。

你们有什么新的发现吗

最后得到一组相似的式子:x+50=100 2x=200

2.概括。

提问:这组式子有什么共同特征呢 (是等式,又含有未知数)

像x+50=100、2x=200这样含有未知数的等式是方程。

3.理解。

什么样的式子是方程 你能举出一个方程的例子吗

怎样判断一个式子是不是方程 (首先看它是否含有未知数,然后看它是不是等式)

4.思考。

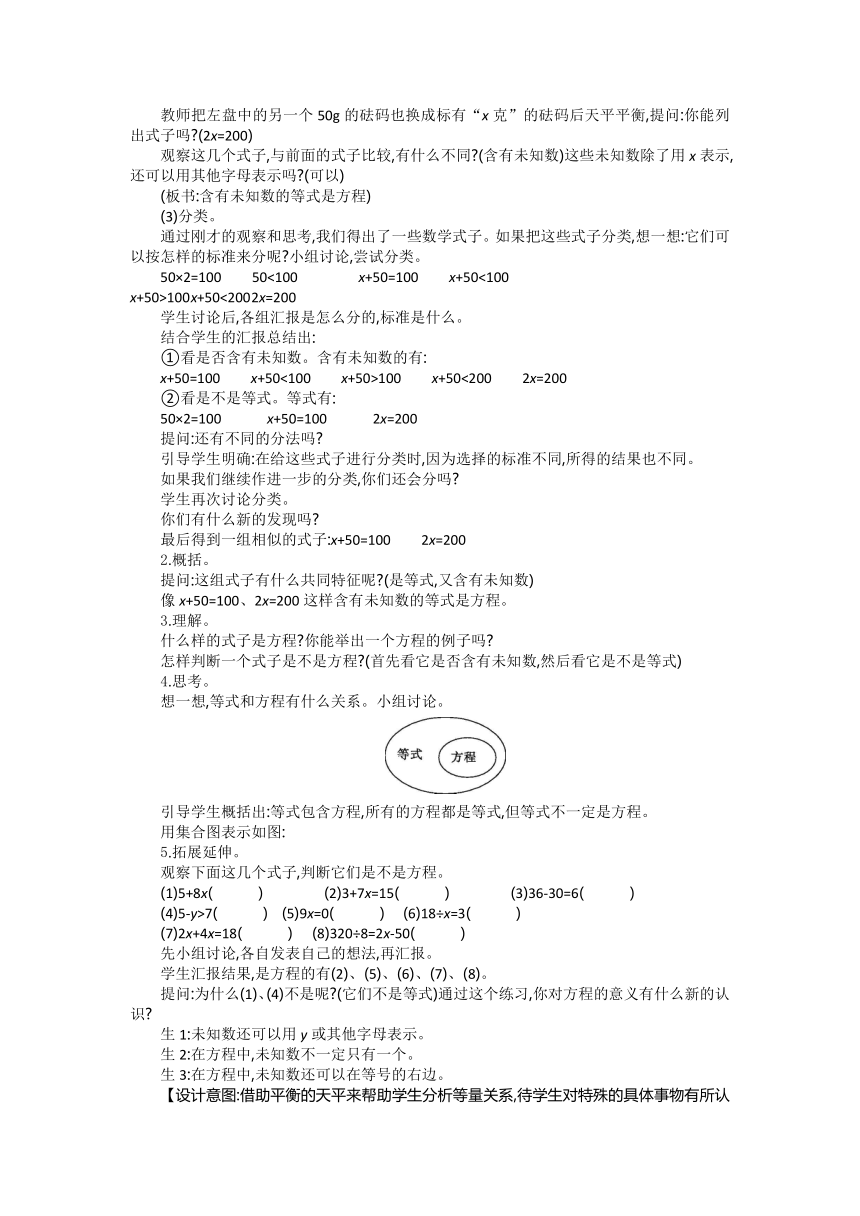

想一想,等式和方程有什么关系。小组讨论。

引导学生概括出:等式包含方程,所有的方程都是等式,但等式不一定是方程。

用集合图表示如图:

5.拓展延伸。

观察下面这几个式子,判断它们是不是方程。

(1)5+8x( ) (2)3+7x=15( ) (3)36-30=6( )

(4)5-y>7( )

(5)9x=0( )

(6)18÷x=3( )

(7)2x+4x=18( )

(8)320÷8=2x-50( )

先小组讨论,各自发表自己的想法,再汇报。

学生汇报结果,是方程的有(2)、(5)、(6)、(7)、(8)。

提问:为什么(1)、(4)不是呢 (它们不是等式)通过这个练习,你对方程的意义有什么新的认识

生1:未知数还可以用y或其他字母表示。

生2:在方程中,未知数不一定只有一个。

生3:在方程中,未知数还可以在等号的右边。

【设计意图:借助平衡的天平来帮助学生分析等量关系,待学生对特殊的具体事物有所认识后,及时注意把有关的数学知识进行概括、抽象,以此逐步引导学生加深由片面到全面、由现象到本质、由外部联系到内部联系的理解】

师:今天你有什么收获呢

【设计意图:梳理所学知识,将所学知识系统化】

1.

理解等式的意义,是理解方程意义的基础,为了让学生奠定好这个基础,我做了大量的准备:天平、砝码等等。每在天平上量得一次,都让学生把“天平此时的状态”用式子表示出来。在反复操作中,学生理解了式子中的“=”就是天平平衡,它不再是“答案”或“结果”,方程的意义是学生理解而不是被告诉。

2.

引导学生理解,创造出含有非等式的情境,才能更好地帮助学生认识、理解方程的意义。因此,在教学中,让学生在归纳、类比中,自己总结出了方程的意义,课堂效果很好。

A类

1.下面哪些是方程 说说为什么。

9-y>3 17-8=9 52-16=70-x

27÷x=9

2+3x

4x=0

2.判断题。(正确的画“ ”,错误的画“ ”)

(1)含有未知数的式子是方程。

( )

(2)含有未知数的等式是方程。

( )

(3)方程一定是等式。

( )

(4)等式一定是方程。

( )

3.下面哪些是等式,哪些是方程

17+x<35

3.6x=43.2

37.8x=41

x-2.6=1.3

28.5+x=50

33+24=57

x+y240-x=200

3×5=15

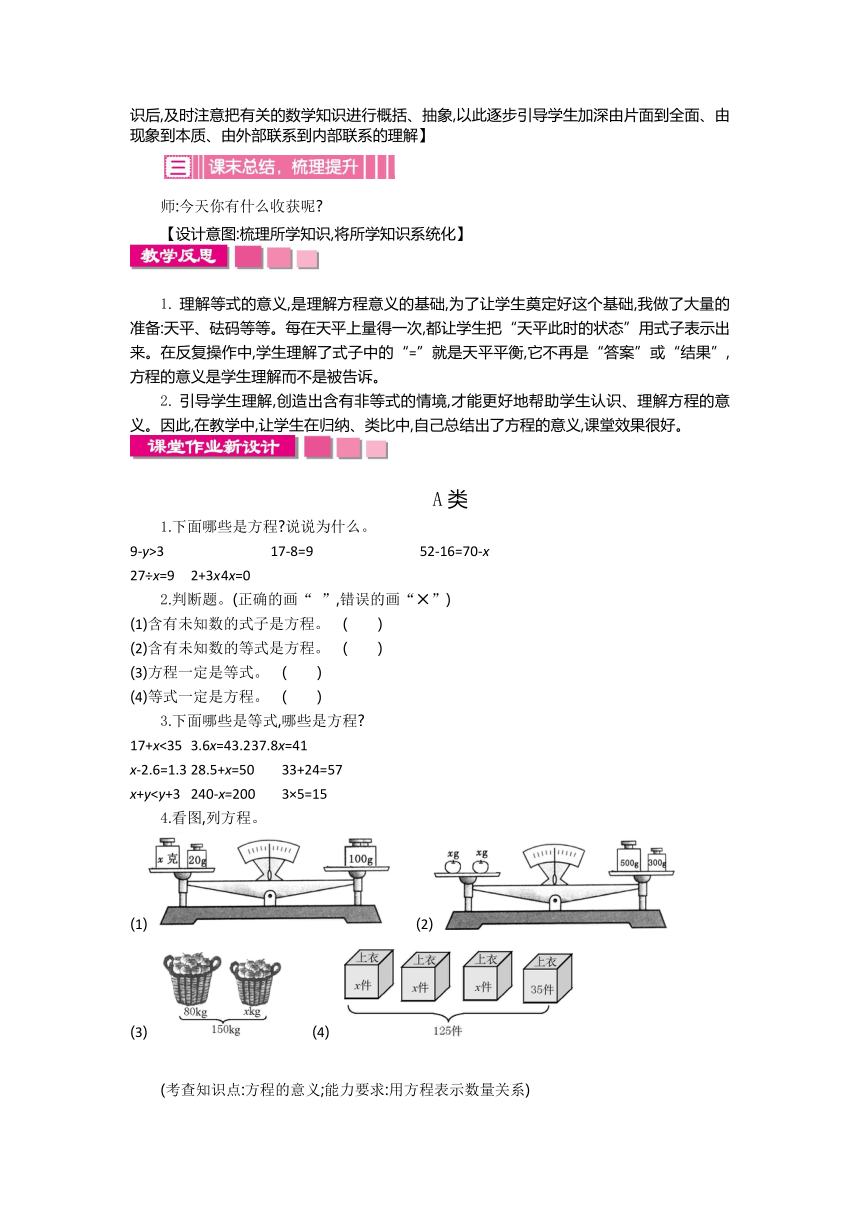

4.看图,列方程。

(1)

(2)

(3)

(4)

(考查知识点:方程的意义;能力要求:用方程表示数量关系)

B类

1.数一数:全班有多少人 男生有多少人 把女生人数看作未知数x,你会用今天所学的知识来表示男、女生人数与全班人数之间的关系吗

2.2006年多哈亚运会上,中国代表队共夺得165枚金牌,位居金牌榜首,比位居第二的韩国代表队夺得的金牌数x的3倍少9块。用方程表示上面的数量关系。

(考查知识点:方程的意义;能力要求:用方程表示数量关系)

课堂作业新设计

A类:

1.方程有52-16=70-x 27÷x=9 4x=0 根据含有未知数的等式是方程。

2.

(1) (2) (3) (4)

3.等式有x-2.6=1.3 3.6x=43.2 28.5+x=50 240-x=200 37.8x=41

33+24=57 3×5=15

方程有x-2.6=1.3 3.6x=43.2 28.5+x=50 240-x=200 37.8x=41

4.(1)x+20=100 (2)x+x=800或2x=800

(3)80+x=150 (4)x+x+x+35=125或3x+35=125

B类:

1.略 2.

3x-9=165

教材习题

教材第2页“练一练”

1.等式:6+x=14

36-7=29

50÷2=25

y-28=35

5y=40

方程:6+x=14

y-28=35

5y=40

2.

3+x=10

x×6=48

240÷x=8

等式的性质。(教材第2~7页)

1.

使学生理解等式的概念,掌握等式的性质,并能用语言叙述。会用等式的性质变形等式,并能对变形说明理由。

2.

通过学习,帮助学生理解等式的性质,并熟练应用等式的性质解方程,为学习列方程解应用题做好准备。

3.通过学习等式的性质,体会由旧等式变为新等式的解题思想,并会利用等式的性质解方程。

4.培养学生的抽象思维能力,帮助学生养成检查和验算的良好习惯。

重点:建立等式的概念,掌握等式的性质并利用等式的性质解方程。

难点:利用等式的性质变形等式,提高解方程的正确率。

课件、天平、不同质量的砝码。

师:同学们,今天我们继续研究天平中的数学知识,你有兴趣吗

1.

教学例3。

师:怎样在天平两边增加砝码,使天平仍然保持平衡 自己试一试。(课件出示:教材第2页例3图)

学生尝试动手操作;教师巡视了解情况。

师:说说你的发现。

学生可能会说:

·天平的左右两边都加上10克的砝码,仍然保持平衡。

·天平的左右两边都加上50克的砝码,仍然保持平衡。

·天平的左右两边都加上同样重的砝码,天平就能保持平衡。

师:观察下图,先填一填,再跟小组同学说说你的发现。(课件出示:教材第2页例3下面图)

学生进行小组活动;教师巡视了解情况。

师:说说你的发现,可以联系天平保持平衡的过程想一想,等式怎样变化,结果仍然是等式

学生汇报交流,师生共同小结:等式两边同时加上或减去同一个数,所得结果仍然是等式。这就是等式的性质。

师:根据等式的性质在○里填运算符号,在 里填数,完成教材第3页的“试一试”。

学生尝试独立完成练习;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生汇报交流,给予解答正确的学生以表扬鼓励。

2.教学例4。

师:看图列方程并尝试求出x的值。(课件出示:教材第3页例4图)

学生尝试独立解答问题;教师巡视了解情况。

师:说说你的想法。

生1:根据图中的天平所示平衡情况,可以列出方程x+10=50。因为40+10=50,所以x=40。

生2:我列出的方程也是x+10=50,因为50-10=40,所以x=40。

生3:列出的方程是x+10=50,可以根据等式的性质来思考。让方程左右两边都减去10,这样就是x+10-10=50-10,即x=40。

师:x=40是不是方程的正确答案呢 我们该怎样检验呢

生:把x=40代入原方程,看看左右两边是不是相等,如果相等就是原方程的解,否则就不是原方程的解。结果我们发现方程的左边是40+10=50;方程的右边=50,左边=右边,所以x=40是正确的。

讲解:使方程左右两边相等的未知数的值叫作方程的解,求方程的解的过程叫作解方程。

3.教学例5。

师:请同学们看下面的图,完成填空。(课件出示:教材第4页例5图)

学生独立完成填空练习;教师巡视了解情况。

组织学生交流汇报:x=20

2x=20×2

3x=60

3x÷3=60÷3

师:仔细观察上面的图,与所填结果,跟小组同学说说你有什么发现。

学生进行小组讨论;教师巡视了解情况。

师:把你们小组的意见告诉大家好吗

生1:等式两边同时乘同一个数,得到的结果仍然是等式。

生2:等式两边同时除以同一个数,得到的结果仍然是等式。

师:等式的两边可以同时除以0吗 为什么

生:等式的两边不能同时除以0,因为0不能做除数。

小结:等式两边同时乘或除以同一个不是0的数,所得结果仍然是等式,这也是等式的性质。

师:根据等式的性质在○里填运算符号,在 里填数,完成教材第5页的“试一试”。

学生尝试独立完成练习;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生汇报交流,给予解答正确的学生以表扬鼓励。

4.教学例6。

师:请同学们先看下面的问题,你打算怎样做 与同学交流一下。(课件出示:教材第5页例6题)

学生进行小组内交流;教师巡视了解情况。

师:谁愿意把自己的想法跟大家说一说

学生可能会说:

·长方形的面积÷长=宽,用960÷40=24(米)。

·长×宽=长方形的面积,可以列方程解答。由长方形试验田的宽是x米,那么40x=960。根据等式的性质可以求出方程的解x=24。然后检验一下,看解答的结果是否正确,最后写上答语。

给予解答正确的学生以表扬鼓励。

【设计意图:结合具体事例,引导学生理解等式的性质,学习根据等式的性质解方程】

师:今天你有什么收获呢

等式的性质

等式两边同时加上或减去同一个数,所得结果仍然是等式。

等式两边同时乘或除以同一个不是0的数,所得结果仍然是等式。

1.

通过具体的操作,为学生探究问题、寻找结论提供了真实的情境,富有启发性、引领性,让学生经历了解决问题的过程,并在问题的解决中发现并掌握了知识。

2.

操作验证,培养探索能力。在探究等式的性质时,尽可能让学生进行操作活动,通过实践活动,学生亲自参与了等式的性质发现过程,真正做到“知其然,知其所以然”,而且思维能力、空间感受能力、动手操作能力都得到了锻炼和提高。

A类

解方程。

17x=272

4.07x=8.547 x÷16=205 901÷x=17 x÷2.6=1.66

(考查知识点:等式的性质;能力要求:运用等式的性质解方程)

B类

列方程解决下面的问题。

(考查知识点:等式的性质;能力要求:运用等式的性质解决实际问题)

课堂作业新设计

A类:

x=16

x=2.1

x=3280

x=53

x=4.316

B类:

x×12÷2=24

x=4

教材习题

教材第3页“试一试”

+25 -18

教材第3~4页“练一练”

1.

x=110

2.

3

2

教材第5页“试一试”

×6 ÷0.7

教材第5页“练一练”

x=0.16

教材第6~7页“练习一”

1.

x+22=84 3x=96

2.

x-112=988 3x=480 x+6.4=7.3

3.

(1)x=56 (2)x=5

4.

x=29 x=136 x=0 x=6.8 检验略

5.

x-116=84 x=200

x+3.5=6 x=2.5

6.

x=8 x=560

x=0.2 x=12.5 检验略

7.

4x=36 x=9

18x=450

x=25

8.

x=13.3

x=2.7

x=15

x=810

x=72

x=0.4

9.

(1)>

(2)=

(3)<

10.

1.6x=5.6 x=3.5 4x=10 x=2.5

11.

12x=31.2

x=2.6 9.6y=48 y=5

12.

4x=72 x=18 200+x=450 x=250

13.

一本练习本的价钱等于5支铅笔的价钱。

列方程解决简单的问题。(教材第8~12页)

1.使学生初步了解列方程解应用题的特点和解题的基本步骤,掌握列方程解答简单应用题的分析方法,能正确地用列方程的方法解题。

2.使学生初步建立未知数和已知数可以相互转换的思想。

3.培养学生分析题意、认真审题的解题习惯。

重点:掌握列方程解应用题的方法。

难点:准确迅速地找出等量关系。

课件。

师:我们已经认识了方程,学会了解只含有加、减或乘、除法一步计算的方程。那学习方程有什么用呢 用处可大了!在你今后的学习中,特别是到了中学、大学阶段,会经常用到方程。在实际生活中,用列方程、解方程的方法也能把一些数量关系复杂的问题,很容易地解决。这节课我们来学习列方程解决简单的实际问题。

【设计意图:初学列方程解决简单的实际问题,数量关系即使隐蔽一些,但对于五年级的学生来说用算术方法解决也不太困难。相反地,学生会认为列方程解决实际问题写的字太多,太麻烦,会以为这是多此一举,这是学生学习本课内容时一般都会存在的心理障碍。鉴于此,教师进行这样的学习动员,从今后的数学学习和解决生活问题两个方面阐述学习新知识的必要性,对于克服上述心理障碍会起到作用】

1.教学例7。

师:请同学们先看下面的问题,说说题中的条件和问题,再找出数量之间的相等关系。(课件出示:教材第8页例7题)

生1:小红去年的体重加上2.5千克等于今年的体重,也就是36千克。

生2:今年的体重减去年的体重等于2.5千克。

师:你能用方程解决问题吗 试一试。

学生尝试独立解答;教师巡视了解情况。

师:把你的想法跟大家分享一下吧!

学生可能会说:

·可以根据“去年的体重+2.5=今年的体重”列出方程。去年的体重不知道,可以设去年体重为x千克。

解:设小红去年的体重是x千克。

x+2.5=36

x=36-2.5

x=33.5

答:小红去年的体重是33.5千克。

·可以根据“今年的体重-去年的体重=2.5”列出方程。去年的体重不知道,可以设去年的体重为x千克。

解:设小红去年的体重是x千克。

36-x=2.5

36-x+x=2.5+x

36=2.5+x

2.5+x=36

x=33.5

答:小红去年的体重是33.5千克。

师:这个答案对吗 你打算怎样检验 与同学们说一说。

生1:先检查方程列得是否正确,再检验方程的解。

生2:看两种方程的解答结果是否相同。

师:回想列方程解决实际问题的过程,想一想列方程解决实际问题时要注意什么

学生可能会说:

·先弄清题意,找出未知量,并用字母表示。

·要根据题中数量之间的相等关系列方程。

·求出答案后,还要检验结果是否正确。

2.教学例8。

师:你能找出题中的等量关系吗 (课件出示:教材第9页例8题)

生1:题中大雁塔与小雁塔的高度之间的相等关系是“小雁塔的高度×2-22=大雁塔的高度”。

生2:题中大雁塔与小雁塔的高度之间的相等关系是“小雁塔的高度×2-大雁塔的高度=22”。

师:尝试自己解答。

学生尝试独立解答;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生交流订正,重点说说想法;给予解答正确的学生以表扬鼓励。

【设计意图:由以前算术法解决实际问题到列方程解决实际问题,是学生认知和技能的一次跨越。鼓励学生相互交流,彼此启发,其目的是为了帮助学生准确地找出数量间的相等关系。同时,通过对比归纳明确列方程解决实际问题的关键和步骤】

师:通过本节课的学习,你有什么收获 你认为本节课有什么要提醒大家注意的 列方程解决问题和用算术方法解决问题有什么不同

【设计意图:让学生谈收获,是对本课知识的梳理和深化,可以很好地将所学知识纳入到学生原有的认知结构中】

列方程解决简单的问题

1.先弄清题意,找出未知量,并用字母表示。

2.要根据题中数量之间的相等关系列方程。

3.求出答案后,还要检验结果是否正确。

1.在明确题中数量间的相等关系的基础上,引导学生体验列方程解决实际问题要把已知量与未知量结合起来进行列式,体验列方程解决问题和算式解决问题的不同。

2.列方程解决简单的实际问题是用方程解决问题的起始阶段,让学生明晰“整理信息——找相等关系——列方程”的思维框架,有着重要的意义,学生们可以用这样的思维框架列方程解决简单的、复杂的实际问题。通过模仿、练习巩固,使学生熟悉“写设句——列方程——解方程——检验写答语”是列方程解决实际问题的一般步骤。

3.重视积累找数量间相等关系的方法,如根据公式、常见的数量关系式等去寻找。长此以往,随着解决问题经验的不断丰富,数学学科的质量也会同步提高。

A类

小明将一根长72厘米的铁丝,围成了一个正方形,围成的正方形的边长是多少厘米

(考查知识点:列方程解决简单的实际问题;能力要求:找出等量关系能列方程解决简单的实际问题)

B类

李明和王强结伴旅游,李明带了3000元。两人用去同样多的钱后,李明剩下的钱比王强剩下的多500元。王强带了多少元

(考查知识点:列方程解决简单的实际问题;能力要求:找出等量关系能列方程解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

解:设围成的正方形的边长是x厘米。

4x=72

x=18

答:围成的正方形的边长是18厘米。

B类:

解:设王强带了x元。

3000-x=500

x=2500

答:王强带了2500元。

教材习题

教材第9页“练一练”

一头非洲象 一头蓝鲸

解:设这头非洲象大约重x吨。

33x=165

x=5

教材第10页“练一练”

香港青马 杭州湾跨海

解:设香港青马大桥全长大约x千米。

16x+0.8=36

x=2.2

教材第11~12页“练习二”

1.

x=46 x=1240 x=0.2 x=1

2.

解:设白键有x个。 x-16=36

x=52

3.

解:设用电x千瓦·时。 0.52x=23.4

x=45

4.

解:设宽应是x厘米。 1.5x=144 x=96

5.

x=9

x=0.3

x=3.8

6.

(1)3x+15 (2)4x-80

7.

解:设猫的最快时速是x千米。 2x+20=110

x=45

8.

解:设水星绕太阳一周大约要用x天。 4x-13=365 x=94.5

9.

x=36 x=36

x=0.6

x=6.4

x=2.6

x=8

10.

1.3x÷2=0.39 x=0.6

3x+18=19.8 x=0.6

11.

解:设小明原来有邮票x枚。 x+24-30=52 x=58

12.

解:设小瓶的容量是x升,大瓶的单价是y元。

3x=1.5 x=0.5

y-1.8=3.2 y=5

13.

解:设小亮出生时的身高是x米,体重是y千克。

3x-0.03=1.53

x=0.52

14y+1.7=46.5

y=3.2

14.

解:设每瓶墨水x元。

12x+3.5=25.1 x=1.8

15.

解:设相当于x℃。 1.8x+32=86

x=30

列方程解决稍复杂的问题。(教材第13~17页)

1.使学生初步学会列方程解含有两个未知项的应用题。

2.使学生能正确地用列方程的方法解题。

3.培养学生认真审题的良好习惯。

重点:找出数量间的相等关系。

难点:找出数量间的相等关系。

课件。

师:同学们,今天我们继续研究列方程解决生活中的实际问题,希望你能学的最好!

1.教学例9。

北京颐和园占地290公顷,其中水面面积大约是陆地面积的3倍。颐和园的陆地和水面面积大约各有多少公顷

(1)读题,让学生说出获得的信息。

(2)画线段图。

根据学生获得的已知信息画出线段图。

陆地面积:

水面面积:

290公顷

(3)提问。

题目中要我们求什么 (颐和园的陆地和水面面积大约各有多少公顷)要求的未知项有两个,根据题目中的已知信息设哪一个未知项是x呢 (设陆地面积为x)为什么 (因为已知水面面积大约是陆地面积的3倍,设陆地面积为x公顷,可知水面面积为3x公顷)

根据学生的回答,教师在线段图上标注x,如下图。

290公顷

(4)明确相等关系。

请学生根据题意,说一说这道题在数量间有什么样的相等关系。

学生思考交流后,教师板书。

陆地面积+水面面积=颐和园的占地面积

(5)列出方程。

根据题目中数量间的相等关系,可列出方程。

x+3x=290或(290-x)÷3=x或(290-x)÷x=3

(6)解方程。

请学生完成解题任务,并进行比较,得出用哪个方程解比较容易。

教师分别请三个同学板书解答过程。

教师引导学生比较后发现,设陆地面积为x公顷,水面面积用3x来表示。x+3x=290,这样列方程解比较容易。教师肯定这种方法比较简便。

解:设颐和园的陆地面积大约有x公顷,水面面积大约有3x公顷。

x+3x=290

4x=290

x=72.5

质疑:我们现在解出x=72.5了,这道题做完了吗 (没有)还需要我们做什么 (还要求出水面面积3x是多少)怎样求出水面面积呢

生1:可以这样求,3x=72.5×3=217.5。

生2:还可以用290-72.5=217.5。

教师:这两种方法都可以。

(7)检验。

让学生用自己的方法进行检验。

交流检验方法。

方法一:把x=72.5代入原方程

72.5+3×72.5=290

左边=右边

x=72.5是原方程的解。

方法二:72.5+217.5=290

方法三:217.5÷72.5=3

请学生分别说出每个检验方法的含义和作用,从而明确方法二更简便,也是更有实效的。

2.教学例10。

师:请同学们看下面的问题,你能根据题意把线段图填写完整吗 (课件出示:教材第14页例10题)

学生尝试完成线段图,组织学生交流展示结果。

师:找出题中的等量关系,与同学交流。

生1:客车行的路程+货车行的路程=总路程。

生2:速度和×时间=总路程。

师:你能根据“客车行的路程+货车行的路程=总路程”,列出方程并解答吗

学生尝试解答问题;教师巡视了解情况。

组织学生交流订正,重点引导学生说清想法,给予解答正确的学生以表扬鼓励。

师:结合上面的习题,想一想,列方程解决实际问题的关键是什么

学生可能会说:

·应用学过的公式、数量关系式或者画图,可以帮助我们寻找等量关系。

·列方程解决实际问题的关键是找出题中的等量关系。

【设计意图:结合具体实例,把解方程和列方程解决实际问题的教学融为一体,同步进行,既教学解方程的思路与方法,又教学列方程的相等关系和技巧,能较好地体现教学内容和现实生活的联系】

师:今天你有什么收获呢

列方程解决稍复杂的问题

关键:应用学过的公式、数量关系式或者画图,可以帮助我们寻找等量关系。

列方程解决实际问题的关键是找出题中的等量关系。

1.

“列方程解决稍复杂的问题”的教学,既要让学生掌握列方程解决简单实际问题的一般过程,学会列方程解决生活中的一些实际问题,又要让学生学会思考解决问题的方法。列方程解决实际问题,和用算式方法解决实际问题有不同的地方,除了形式上的不同,更有思考方法上的不同。

2.列方程解决实际问题的难点是:根据实际问题找出等量关系式,再列出方程。但是有些理解能力较弱的学生不知道怎样来找等量关系式。所以应先教会学生找出题目中等量关系式的本领和方法。

A类

甲乙两人同向而行,两人之间相距120米,甲在前,乙在后,甲每分钟走60米,乙每分钟走70米,乙多少分钟能追上甲

(考查知识点:列方程解决实际问题;能力要求:找出等量关系用方程解决生活中的实际问题)

B类

110米栏由直道和跑道上的10个跨栏组成,栏高106.7厘米,其中每两个栏之间的距离相等。

(1)已知从起跑线到第一栏之间的距离是13.72米,最后一栏到终点线是14.02米,每两栏之间的距离是多少米

(2)刘翔所创造的110米栏世界纪录为12.

88秒。已知他从起跑线到第一个栏所用时间为2.5秒,最后一个栏到终点线所用时间为1.4秒。那么中间10栏9个栏周期,刘翔平均每个栏周期耗时多少秒 (结果保留两位小数)

(考查知识点:列方程解决实际问题;能力要求:找出等量关系用方程解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

解:设乙x分钟能追上甲。

70x-60x=120

10x=120

x=12

答:乙12分钟能追上甲。

B类:

(1)解:设每两栏之间的距离是x米。

(10-1)x+13.72+14.02=110

9x=110-13.72-14.02

x=82.26÷9

x=9.14

答:每两栏之间的距离是9.14米。

(2)解:设刘翔平均给每个栏周期耗时x秒。

9x+2.5+1.4=12.88

9x=12.88-1.4-2.5

x=8.98÷9

x≈1.00

答:刘翔平均每个栏周期耗时1.00秒。

教材习题

教材第14页“练一练”

1.

(1)4x 2x

(2)3.3x 1.3x

2.

解:

设陆地面积大约是x亿平方千米,则海洋面积大约是2.4x亿平方千米。

2.4x-x=2.1 x=1.5

2.4x=2.4×1.5=3.6

教材第15页“练一练”

利用线段图整理条件和问题:略

解:设乙船的速度是x千米/时。 8x+26×8=400 x=24

教材第16~17页“练习三”

1.

x=12 x=15 x=2

2.

解:设小红今年的年龄是x岁,则爸爸的年龄是4x岁。

4x-x=30

x=10

4x=4×10=40

3.

解:设四年级去了x人,则五年级去的人数是1.2x。

x+1.2x=264

x=120 1.2x=1.2×120=144

4.

x=1.1 x=8 x=32 x=2 x=15 x=23

5.

解:设李刚每分钟走x米。 72×4+4x=600

x=78

6.

解:设经过x小时两人相遇。 (36+40)x=190 x=2.5

7.

解:设梨的单价是x元/千克。

2x+3×4=20

x=4

8.

x=9 x=4.3 x=9 x=40

9.

解:设丹顶鹤有x只,则天鹅有2.2x只。

2.2x+x=960

x=300

2.2x=2.2×300=660

10.

解:设五年级植树x棵,则六年级植树1.5x棵。

1.5x-x=24 x=48

1.5x=1.5×48=72

11.

解:设乙车的速度是x千米/时。 42×2.4+2.4x=216

x=48

12.

解:设经过x小时两车在途中相遇。 (118.4+110)x=274.08 x=1.2

13.

解:设《森林历险记》有x本。 12×4+7x=83 x=5

14.

解:设小李平均每分钟大约打x个字。 130×25+25x=6000 x=110

15.

(1)解:设每条裙子x元。 16×60+16x=1520

x=35

(2)解:设一共购买了x套。 (60+35)x=1520

x=16

思考题:

解:设经过x分钟甲第一次追上乙。 (280-240)x=400

x=10

整理与练习。(教材第18~20页)

1.

使学生通过整理,复习本单元所学的知识,掌握等式、方程的概念。正确应用等式的性质解方程。

2.掌握列方程解决实际问题的方法和步骤,培养学生灵活运用两种解法解决实际问题的能力。

3.

培养学生的整理归纳能力,使学生养成认真检验的好习惯。

重点:掌握概念,能熟练应用等式的性质解决实际问题。

难点:正确列方程解应用题。

课件。

师:同学们,这一单元的学习就要结束了,你学到了哪些知识

学生可能会说:

我认识了方程,知道了等式的性质。

我学会了用等式的性质解方程。

我能列方程解决实际问题。

……

师:同学们学会的知识真不少,今天就让我们对本单元的知识进行一次系统的整理吧。

【设计意图:首先引导学生对本单元的主要知识点进行系统的复习,为下面的整理与练习做准备】

1.回顾与整理。

师:首先请同学们在小组内讨论下面的问题,并把你们小组讨论的结果记录下来。(课件出示:教材第18页“小组讨论”的3个问题)

学生进行小组讨论;教师巡视了解情况。

师:举例说说方程、方程的解和解方程的含义。

生1:方程就是含有未知数的等式,如3+x=5,6x=12等。

生2:使方程左右两边相等的未知数的值叫作方程的解,求方程的解的过程叫作解方程。

师:等式有哪些性质 用等式的性质解方程时要注意什么

学生可能会说:

等式两边同时加上或减去同一个数,所得结果仍然是等式。这是等式的性质。

等式两边同时乘或除以同一个不是0的数,所得结果仍然是等式。这也是等式的性质。

用等式的性质解方程时要注意,同时加上或减去同一个数,同时乘或除以同一个不是0的数,一定要保持等号左右两边相等,最后要对结果进行检验。

师:列方程解决实际问题一般经过哪些步骤 怎样找到数量之间的相等关系 举例说明。

生1:列方程解决实际问题时,首先要弄清题意,找出未知量,并用字母表示。然后根据题中数量之间的相等关系列方程。最后求出答案后,还要检验结果是否正确,再写答语。

生2:我们可以应用学过的公式、数量关系式或者借助画线段图找出题中数量之间的相等关系。

2.练习与应用。

师:请同学们仔细观察,下表中的a、b、c表示3个连续的自然数。任意写出三组这样的数,并求出各组数的和。然后按要求完成下面的习题。(课件出示:教材第20页第14题)

学生按要求做题;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生交流汇报:

我们小组的同学经过观察讨论发现:任意3个连续自然数的和都是中间那个数的3倍。

用含有b的式子表示:a=b-1 c=b+1 a+b+c=3b。

如果3个连续自然数的和是99,我们列方程求出每一个数。

解:设3个连续自然数中间的一个数是x,则左边的一个数是x-1,右边的一个数是x+1。

(x-1)+x+(x+1)=99

3x=99

x=33

x-1=33-1=32

x+1=33+1=34

答:这三个连续的自然数分别是32、33、34。

给予解答正确的学生以表扬鼓励。

【设计意图:列方程解决实际问题,是便于理论(数学知识)联系实际(现实生活)的学习内容,应充分用好教材提供的资源,以进一步激发学生的学习热情,培养学生的数学应用意识】

师:今天你有什么收获呢

【设计意图:梳理所学知识,将所学知识系统化】

整理与练习

方程的意义:含有未知数的等式是方程。

等式的性质:运用等式的性质解方程。

列方程式解决实际问题:关键是找出等量关系

1.

联系学生的生活实际,灵活地处理和整合教材,激发学生的学习兴趣。这样营造了宽松和谐的课堂氛围,使学生乐意在自主探究、合作交流中体验学习数学的乐趣。

2.

对某部分知识进行简单的整理,通过这种整理知识的方式,引导学生思考这些知识之间的联系,在学生有自己的一些想法的基础上,教师再综合学生整理的知识形成一个较为完整的复习内容,这样突出学生在整理知识过程中的主体作用,不仅能调动学生的学习积极性,还能加深学生对知识的理解,增强复习效果。

A类

小明和小红一共有120张画片。小明给小红20张画片后,两人的画片同样多。小明和小红原来各有多少张画片

(考查知识点:简易方程;能力要求:能运用方程知识解决生活中的实际问题)

B类

小红家和爷爷家相距1650米,有一天,小红去看爷爷,每分钟走60米,出发5分钟后,爷爷出来接小红,每分钟走75米,爷爷出发几分钟后遇到小红

(考查知识点:简易方程;能力要求:能运用方程知识解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

解:设小红原来有x张画片,小明原来有(120-x)张画片。

x+20=120-x-20

2x=120-20-20

x=40

120-x=120-40=80

答:小红原来有40张画片,小明原来有80张画片。

B类:

解:设爷爷出发x分钟后遇到小红。

60x+75x=1650-60×5

135x=1350

x=10

答:爷爷出发10分钟后遇到小红。

教材习题

教材第18~20页“整理与练习”

1.

方程有:x+2.4=5

3x+4x=28 90-a=40

4y=0.4

2a-5b=3

2.

x=2.1 x=130 x=25 x=0.5 x=2700 x=50

3.

解:设这卷薄膜展开后长是x米。 1.5x=30

x=20

4.

解:设我国人均土地面积大约是x公顷。 3x=2.34

x=0.78

5.

解:设武汉长江大桥铁路桥长x米,公路桥长y米。

5x+197=6772 x=1315

3y-421=4589 y=1670

6.

解:设学校印制了x本画册。

3.6x+800=2240 x=400

7.

x=2.5

x=5

x=3.5

x=0.95

8.

解:设优秀短跑运动员每秒大约跑x米,则猎豹每秒大约跑3x米。

3x-x=20 x=10 3x=3×10=30

9.

解:设乙队每天开凿x米。

14.5×24+24x=720 x=15.5

10.

解:设每张光盘x元。

(8+10)x=216 x=12

11.

解:设平均每班借x根。

18×5+4x=186 x=24

12.

解:设每张门票x元。

145x-132x=65 x=5

13.

略

14.

填表略

(1)任意3个连续自然数的和是中间那个数的3倍。

(2)a=b-1 c=b+1 a+b+c=3b

(3)解:设3个连续自然数中间的一个数是x,则左边的一个数是x-1,右边的一个数是x+1。

(x-1)+x+(x+1)=99 x=33 x-1=32 x+1=34

15.

略

本单元这些内容是在学生学习了一定的算术知识(如整数、小数的四则运算及其应用),初步接触了一点代数知识(如用字母表示运算定律,用○、△或□表示数)的基础上进行学习的。本年龄段的学生从心理到生理上都得到了迅速的发展,而这个时期的学生在学习上是属于独立性和依赖性、主动性和被动性同时存在的时期,感知的有意性有了提高,但不够稳定和持久。鉴于这些特点,我认为融洽师生关系、调动学生学习积极性十分重要,给学生较多的机会回答问题和进行小组讨论,老师应及时反馈,鼓励学生,从而引发学生强烈的学习兴趣。

1.

通过具体情境,了解等式和方程的意义,会用方程表示简单情境中的等量关系。

2.

理解等式的性质,会用等式的性质解简单的方程,会列方程解决一些简单的实际问题。

3.

在解方程的过程中,能进行有条理的思考,能对每步计算和结论的合理性做出有说服力的证明。

4.

具有回顾与分析解决问题过程的意识,能表达解决问题的过程,能检验方程的解是否正确。

5.

感受用方程解决问题的价值,认识到许多实际问题可以借助解方程的方法来解决,获得自主解决问题的成功体验,增强学习数学的信心。

1.

在具体情境中体会方程的意义。

教材先教学等式,再教学方程的意义。虽然学生在数学学习中一直接触等式,但大多关注通过运算把结果写在等号后面,并没有明确地认识等号左边的式子和右边的数表示相等的量。教材通过用天平称物体质量的具体情境,让学生体会50克加50克和100克相等,从而列出等式50+50=100。这时,学生既能从运算的角度来看待这个式子,又能从两个量相等的关系来认识这个式子。

教材通过天平呈现两端物体质量相等与不等的四种情况,引导学生用等式和不等式分别表示两端物体的质量,并让学生判断哪些是等式,加深对等式的理解,为以后辨别方程和等式打下基础。教学例2时,应注意下面的几个问题:①让学生经历由图过渡到式子的抽象过程。先通过观察天平图,判断物体的轻重,再用式子表示天平两端物体的质量关系。②最后一个图,可以写出x+x=200。但要引导学生把等号左边写成乘法形式,得出2x=200。③在交流等式和方程有什么关系时,应引导学生根据例1和例2中的具体实例进行说明。教师可在学生交流的基础上,对50+50=100、x+50>100和x+50<200不能称为方程的原因作出解释,使学生加深对方程的认识。还可以引导学生从集合的角度体会这两个概念之间的关系。

2.

循序渐进地教学等式的性质和用等式的性质解方程。

等式的性质是指等式两边同时加或减去、乘或除以同一个数(除以一个数时0除外),所得结果仍然是等式。教材“循序渐进”的安排体现在两个方面:一方面,将等式的性质分别安排在两个例题中进行教学;另一个方面,在引导学生发现等式的过程中,逐步推进,一是从不是方程的等式过渡到方程,二是由加同一个数过渡到减同一个数。

为了让学生联系等式的性质解方程,教材在例4中用天平呈现了数量关系,让学生列方程并学习解方程。教学例4时,应让学生自己说说怎么求出x的值。学生可能有两种想法:一是从天平两边可同时去掉10克的砝码想到在方程的两边都减去10;二是直接根据等式的性质,在方程两边都减去10,结果仍然是等式,要引导学生理解第二种想法。教材编写时注意了三点:一是示范了解方程的书写格式,等式变换时,上下两个等式的等号要对齐;二是利用等式的性质对方程进行检验,看等号的左右两边是不是相等;三是联系上面的过程,讲了什么是“解方程”。

3.体会列方程解决问题的数学思想。

方程就是一种数学模型,是刻画现实世界中数量之间相等关系的数学模型。它可以帮助人们更准确地认识、描述和把握现实世界。本单元安排的都是列方程解决一步计算的问题。列方程解决问题的关键是找到问题中数量之间的相等关系。列方程解决问题与列算式解决问题相比,是思维方式的飞跃。列算式解决问题是通过已知求出未知,已知条件作为一方,问题作为一方;列方程解决问题则是把已知和未知更紧密地联系在一起,地位相同的量共同参与运算。在列方程解决实际问题的过程中,教材主要安排的是求和、差关系和倍数关系的问题。这些是最基本的数量关系。引导学生积极参与解决问题的活动,具体分以下几步:①明确条件和问题。②分析问题中已知量和未知量之间的相等关系。③把数量间的相等关系“翻译”成未知数x和已知数之间相等关系的方程。这样的过程就是建立数学模型的过程。

1 方程的意义

1课时

2 等式的性质

1课时

3 列方程解决简单的问题

1课时

4 列方程解决稍复杂的问题

1课时

5 整理与练习

1课时

方程的意义。(教材第1~2页)

1.使学生在自主探究的学习过程中,理解并掌握方程的意义,弄清方程与等式间的联系与区别。

2.帮助学生初步建立分类思想,进一步感受数学与生活之间的密切联系。

3.培养学生认真观察的良好习惯。

重点:理解方程的意义。

难点:理解方程的意义。

天平、不同质量的砝码。

师:同学们,今天老师上课带来了一件重要的称量工具。(出示天平)同学们认识吗 它是什么呢 对,它是天平。同学们对天平有哪些了解呢 天平由天平秤与砝码组成,当放在两端托盘的物体的质量相等时,天平就会平衡,根据这个原理,可以称出物体的质量。其实,在天平中蕴含着很多有关数学方面的知识,同学们想知道吗 让我们一起走进天平的世界来学里的数学知识。

【设计意图:引导学生认识天平,导入新课,激发学生探究的兴趣,为新课教学做准备】

1.学习方程的意义。

这节课我们共同研究方程的意义。(板书:方程的意义)

(1)介绍天平。

教师出示天平。提问:同学们,你们认识这个物体吗 (认识,这是天平)天平是用来干什么的 (测量物体的质量)当天平两边不放物体的时候,指针指向中点,这时天平是平衡的。如果我们在天平两边分别放上物体,在什么情况下天平才能平衡 (当天平两边的物体质量相等时,天平才能平衡)

(2)观察。

在天平的左盘放两个50g的砝码,右盘放一个100g的砝码,观察这时的天平怎么样 (天平平衡)

天平平衡说明天平两边所放物体的质量怎么样 (质量相等)

你能用一个数学式子表示这时候的现象吗 (50+50=100或者50×2=100)为什么用等号连接 (因为等号两边的数相等)你能给这个式子起个名字吗 (等式)你能再举出一个等式的例子吗

把天平左盘中50g的砝码拿走一个,提问:这时天平出现了什么现象 (天平失去平衡)

你能用一个数学式子来表示这时的现象吗 (50<100)这是一个等式吗 (不是)

提问:如果我们在左盘上放一个重x克的砝码,猜猜看,会出现什么情况

学生猜测:天平可能平衡;也可能左边重,右边轻;还可能左边轻,右边重。

教师分别演示学生猜测到的三种情况。

你会用不同的式子表示这三种情况吗

教师根据学生的回答板书:x+50=100 x+50>100 x+50<100

教师在左盘中放一个重x克的砝码,把右盘中的100g砝码换成标有200g的砝码,天平右边向下倾斜,让学生列出式子。

教师板书:x+50<200

教师把左盘中的另一个50g的砝码也换成标有“x克”的砝码后天平平衡,提问:你能列出式子吗 (2x=200)

观察这几个式子,与前面的式子比较,有什么不同 (含有未知数)这些未知数除了用x表示,还可以用其他字母表示吗 (可以)

(板书:含有未知数的等式是方程)

(3)分类。

通过刚才的观察和思考,我们得出了一些数学式子。如果把这些式子分类,想一想:它们可以按怎样的标准来分呢 小组讨论,尝试分类。

50×2=100 50<100 x+50=100 x+50<100

x+50>100

x+50<200

2x=200

学生讨论后,各组汇报是怎么分的,标准是什么。

结合学生的汇报总结出:

①看是否含有未知数。含有未知数的有:

x+50=100 x+50<100 x+50>100 x+50<200 2x=200

②看是不是等式。等式有:

50×2=100 x+50=100 2x=200

提问:还有不同的分法吗

引导学生明确:在给这些式子进行分类时,因为选择的标准不同,所得的结果也不同。

如果我们继续作进一步的分类,你们还会分吗

学生再次讨论分类。

你们有什么新的发现吗

最后得到一组相似的式子:x+50=100 2x=200

2.概括。

提问:这组式子有什么共同特征呢 (是等式,又含有未知数)

像x+50=100、2x=200这样含有未知数的等式是方程。

3.理解。

什么样的式子是方程 你能举出一个方程的例子吗

怎样判断一个式子是不是方程 (首先看它是否含有未知数,然后看它是不是等式)

4.思考。

想一想,等式和方程有什么关系。小组讨论。

引导学生概括出:等式包含方程,所有的方程都是等式,但等式不一定是方程。

用集合图表示如图:

5.拓展延伸。

观察下面这几个式子,判断它们是不是方程。

(1)5+8x( ) (2)3+7x=15( ) (3)36-30=6( )

(4)5-y>7( )

(5)9x=0( )

(6)18÷x=3( )

(7)2x+4x=18( )

(8)320÷8=2x-50( )

先小组讨论,各自发表自己的想法,再汇报。

学生汇报结果,是方程的有(2)、(5)、(6)、(7)、(8)。

提问:为什么(1)、(4)不是呢 (它们不是等式)通过这个练习,你对方程的意义有什么新的认识

生1:未知数还可以用y或其他字母表示。

生2:在方程中,未知数不一定只有一个。

生3:在方程中,未知数还可以在等号的右边。

【设计意图:借助平衡的天平来帮助学生分析等量关系,待学生对特殊的具体事物有所认识后,及时注意把有关的数学知识进行概括、抽象,以此逐步引导学生加深由片面到全面、由现象到本质、由外部联系到内部联系的理解】

师:今天你有什么收获呢

【设计意图:梳理所学知识,将所学知识系统化】

1.

理解等式的意义,是理解方程意义的基础,为了让学生奠定好这个基础,我做了大量的准备:天平、砝码等等。每在天平上量得一次,都让学生把“天平此时的状态”用式子表示出来。在反复操作中,学生理解了式子中的“=”就是天平平衡,它不再是“答案”或“结果”,方程的意义是学生理解而不是被告诉。

2.

引导学生理解,创造出含有非等式的情境,才能更好地帮助学生认识、理解方程的意义。因此,在教学中,让学生在归纳、类比中,自己总结出了方程的意义,课堂效果很好。

A类

1.下面哪些是方程 说说为什么。

9-y>3 17-8=9 52-16=70-x

27÷x=9

2+3x

4x=0

2.判断题。(正确的画“ ”,错误的画“ ”)

(1)含有未知数的式子是方程。

( )

(2)含有未知数的等式是方程。

( )

(3)方程一定是等式。

( )

(4)等式一定是方程。

( )

3.下面哪些是等式,哪些是方程

17+x<35

3.6x=43.2

37.8x=41

x-2.6=1.3

28.5+x=50

33+24=57

x+y

3×5=15

4.看图,列方程。

(1)

(2)

(3)

(4)

(考查知识点:方程的意义;能力要求:用方程表示数量关系)

B类

1.数一数:全班有多少人 男生有多少人 把女生人数看作未知数x,你会用今天所学的知识来表示男、女生人数与全班人数之间的关系吗

2.2006年多哈亚运会上,中国代表队共夺得165枚金牌,位居金牌榜首,比位居第二的韩国代表队夺得的金牌数x的3倍少9块。用方程表示上面的数量关系。

(考查知识点:方程的意义;能力要求:用方程表示数量关系)

课堂作业新设计

A类:

1.方程有52-16=70-x 27÷x=9 4x=0 根据含有未知数的等式是方程。

2.

(1) (2) (3) (4)

3.等式有x-2.6=1.3 3.6x=43.2 28.5+x=50 240-x=200 37.8x=41

33+24=57 3×5=15

方程有x-2.6=1.3 3.6x=43.2 28.5+x=50 240-x=200 37.8x=41

4.(1)x+20=100 (2)x+x=800或2x=800

(3)80+x=150 (4)x+x+x+35=125或3x+35=125

B类:

1.略 2.

3x-9=165

教材习题

教材第2页“练一练”

1.等式:6+x=14

36-7=29

50÷2=25

y-28=35

5y=40

方程:6+x=14

y-28=35

5y=40

2.

3+x=10

x×6=48

240÷x=8

等式的性质。(教材第2~7页)

1.

使学生理解等式的概念,掌握等式的性质,并能用语言叙述。会用等式的性质变形等式,并能对变形说明理由。

2.

通过学习,帮助学生理解等式的性质,并熟练应用等式的性质解方程,为学习列方程解应用题做好准备。

3.通过学习等式的性质,体会由旧等式变为新等式的解题思想,并会利用等式的性质解方程。

4.培养学生的抽象思维能力,帮助学生养成检查和验算的良好习惯。

重点:建立等式的概念,掌握等式的性质并利用等式的性质解方程。

难点:利用等式的性质变形等式,提高解方程的正确率。

课件、天平、不同质量的砝码。

师:同学们,今天我们继续研究天平中的数学知识,你有兴趣吗

1.

教学例3。

师:怎样在天平两边增加砝码,使天平仍然保持平衡 自己试一试。(课件出示:教材第2页例3图)

学生尝试动手操作;教师巡视了解情况。

师:说说你的发现。

学生可能会说:

·天平的左右两边都加上10克的砝码,仍然保持平衡。

·天平的左右两边都加上50克的砝码,仍然保持平衡。

·天平的左右两边都加上同样重的砝码,天平就能保持平衡。

师:观察下图,先填一填,再跟小组同学说说你的发现。(课件出示:教材第2页例3下面图)

学生进行小组活动;教师巡视了解情况。

师:说说你的发现,可以联系天平保持平衡的过程想一想,等式怎样变化,结果仍然是等式

学生汇报交流,师生共同小结:等式两边同时加上或减去同一个数,所得结果仍然是等式。这就是等式的性质。

师:根据等式的性质在○里填运算符号,在 里填数,完成教材第3页的“试一试”。

学生尝试独立完成练习;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生汇报交流,给予解答正确的学生以表扬鼓励。

2.教学例4。

师:看图列方程并尝试求出x的值。(课件出示:教材第3页例4图)

学生尝试独立解答问题;教师巡视了解情况。

师:说说你的想法。

生1:根据图中的天平所示平衡情况,可以列出方程x+10=50。因为40+10=50,所以x=40。

生2:我列出的方程也是x+10=50,因为50-10=40,所以x=40。

生3:列出的方程是x+10=50,可以根据等式的性质来思考。让方程左右两边都减去10,这样就是x+10-10=50-10,即x=40。

师:x=40是不是方程的正确答案呢 我们该怎样检验呢

生:把x=40代入原方程,看看左右两边是不是相等,如果相等就是原方程的解,否则就不是原方程的解。结果我们发现方程的左边是40+10=50;方程的右边=50,左边=右边,所以x=40是正确的。

讲解:使方程左右两边相等的未知数的值叫作方程的解,求方程的解的过程叫作解方程。

3.教学例5。

师:请同学们看下面的图,完成填空。(课件出示:教材第4页例5图)

学生独立完成填空练习;教师巡视了解情况。

组织学生交流汇报:x=20

2x=20×2

3x=60

3x÷3=60÷3

师:仔细观察上面的图,与所填结果,跟小组同学说说你有什么发现。

学生进行小组讨论;教师巡视了解情况。

师:把你们小组的意见告诉大家好吗

生1:等式两边同时乘同一个数,得到的结果仍然是等式。

生2:等式两边同时除以同一个数,得到的结果仍然是等式。

师:等式的两边可以同时除以0吗 为什么

生:等式的两边不能同时除以0,因为0不能做除数。

小结:等式两边同时乘或除以同一个不是0的数,所得结果仍然是等式,这也是等式的性质。

师:根据等式的性质在○里填运算符号,在 里填数,完成教材第5页的“试一试”。

学生尝试独立完成练习;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生汇报交流,给予解答正确的学生以表扬鼓励。

4.教学例6。

师:请同学们先看下面的问题,你打算怎样做 与同学交流一下。(课件出示:教材第5页例6题)

学生进行小组内交流;教师巡视了解情况。

师:谁愿意把自己的想法跟大家说一说

学生可能会说:

·长方形的面积÷长=宽,用960÷40=24(米)。

·长×宽=长方形的面积,可以列方程解答。由长方形试验田的宽是x米,那么40x=960。根据等式的性质可以求出方程的解x=24。然后检验一下,看解答的结果是否正确,最后写上答语。

给予解答正确的学生以表扬鼓励。

【设计意图:结合具体事例,引导学生理解等式的性质,学习根据等式的性质解方程】

师:今天你有什么收获呢

等式的性质

等式两边同时加上或减去同一个数,所得结果仍然是等式。

等式两边同时乘或除以同一个不是0的数,所得结果仍然是等式。

1.

通过具体的操作,为学生探究问题、寻找结论提供了真实的情境,富有启发性、引领性,让学生经历了解决问题的过程,并在问题的解决中发现并掌握了知识。

2.

操作验证,培养探索能力。在探究等式的性质时,尽可能让学生进行操作活动,通过实践活动,学生亲自参与了等式的性质发现过程,真正做到“知其然,知其所以然”,而且思维能力、空间感受能力、动手操作能力都得到了锻炼和提高。

A类

解方程。

17x=272

4.07x=8.547 x÷16=205 901÷x=17 x÷2.6=1.66

(考查知识点:等式的性质;能力要求:运用等式的性质解方程)

B类

列方程解决下面的问题。

(考查知识点:等式的性质;能力要求:运用等式的性质解决实际问题)

课堂作业新设计

A类:

x=16

x=2.1

x=3280

x=53

x=4.316

B类:

x×12÷2=24

x=4

教材习题

教材第3页“试一试”

+25 -18

教材第3~4页“练一练”

1.

x=110

2.

3

2

教材第5页“试一试”

×6 ÷0.7

教材第5页“练一练”

x=0.16

教材第6~7页“练习一”

1.

x+22=84 3x=96

2.

x-112=988 3x=480 x+6.4=7.3

3.

(1)x=56 (2)x=5

4.

x=29 x=136 x=0 x=6.8 检验略

5.

x-116=84 x=200

x+3.5=6 x=2.5

6.

x=8 x=560

x=0.2 x=12.5 检验略

7.

4x=36 x=9

18x=450

x=25

8.

x=13.3

x=2.7

x=15

x=810

x=72

x=0.4

9.

(1)>

(2)=

(3)<

10.

1.6x=5.6 x=3.5 4x=10 x=2.5

11.

12x=31.2

x=2.6 9.6y=48 y=5

12.

4x=72 x=18 200+x=450 x=250

13.

一本练习本的价钱等于5支铅笔的价钱。

列方程解决简单的问题。(教材第8~12页)

1.使学生初步了解列方程解应用题的特点和解题的基本步骤,掌握列方程解答简单应用题的分析方法,能正确地用列方程的方法解题。

2.使学生初步建立未知数和已知数可以相互转换的思想。

3.培养学生分析题意、认真审题的解题习惯。

重点:掌握列方程解应用题的方法。

难点:准确迅速地找出等量关系。

课件。

师:我们已经认识了方程,学会了解只含有加、减或乘、除法一步计算的方程。那学习方程有什么用呢 用处可大了!在你今后的学习中,特别是到了中学、大学阶段,会经常用到方程。在实际生活中,用列方程、解方程的方法也能把一些数量关系复杂的问题,很容易地解决。这节课我们来学习列方程解决简单的实际问题。

【设计意图:初学列方程解决简单的实际问题,数量关系即使隐蔽一些,但对于五年级的学生来说用算术方法解决也不太困难。相反地,学生会认为列方程解决实际问题写的字太多,太麻烦,会以为这是多此一举,这是学生学习本课内容时一般都会存在的心理障碍。鉴于此,教师进行这样的学习动员,从今后的数学学习和解决生活问题两个方面阐述学习新知识的必要性,对于克服上述心理障碍会起到作用】

1.教学例7。

师:请同学们先看下面的问题,说说题中的条件和问题,再找出数量之间的相等关系。(课件出示:教材第8页例7题)

生1:小红去年的体重加上2.5千克等于今年的体重,也就是36千克。

生2:今年的体重减去年的体重等于2.5千克。

师:你能用方程解决问题吗 试一试。

学生尝试独立解答;教师巡视了解情况。

师:把你的想法跟大家分享一下吧!

学生可能会说:

·可以根据“去年的体重+2.5=今年的体重”列出方程。去年的体重不知道,可以设去年体重为x千克。

解:设小红去年的体重是x千克。

x+2.5=36

x=36-2.5

x=33.5

答:小红去年的体重是33.5千克。

·可以根据“今年的体重-去年的体重=2.5”列出方程。去年的体重不知道,可以设去年的体重为x千克。

解:设小红去年的体重是x千克。

36-x=2.5

36-x+x=2.5+x

36=2.5+x

2.5+x=36

x=33.5

答:小红去年的体重是33.5千克。

师:这个答案对吗 你打算怎样检验 与同学们说一说。

生1:先检查方程列得是否正确,再检验方程的解。

生2:看两种方程的解答结果是否相同。

师:回想列方程解决实际问题的过程,想一想列方程解决实际问题时要注意什么

学生可能会说:

·先弄清题意,找出未知量,并用字母表示。

·要根据题中数量之间的相等关系列方程。

·求出答案后,还要检验结果是否正确。

2.教学例8。

师:你能找出题中的等量关系吗 (课件出示:教材第9页例8题)

生1:题中大雁塔与小雁塔的高度之间的相等关系是“小雁塔的高度×2-22=大雁塔的高度”。

生2:题中大雁塔与小雁塔的高度之间的相等关系是“小雁塔的高度×2-大雁塔的高度=22”。

师:尝试自己解答。

学生尝试独立解答;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生交流订正,重点说说想法;给予解答正确的学生以表扬鼓励。

【设计意图:由以前算术法解决实际问题到列方程解决实际问题,是学生认知和技能的一次跨越。鼓励学生相互交流,彼此启发,其目的是为了帮助学生准确地找出数量间的相等关系。同时,通过对比归纳明确列方程解决实际问题的关键和步骤】

师:通过本节课的学习,你有什么收获 你认为本节课有什么要提醒大家注意的 列方程解决问题和用算术方法解决问题有什么不同

【设计意图:让学生谈收获,是对本课知识的梳理和深化,可以很好地将所学知识纳入到学生原有的认知结构中】

列方程解决简单的问题

1.先弄清题意,找出未知量,并用字母表示。

2.要根据题中数量之间的相等关系列方程。

3.求出答案后,还要检验结果是否正确。

1.在明确题中数量间的相等关系的基础上,引导学生体验列方程解决实际问题要把已知量与未知量结合起来进行列式,体验列方程解决问题和算式解决问题的不同。

2.列方程解决简单的实际问题是用方程解决问题的起始阶段,让学生明晰“整理信息——找相等关系——列方程”的思维框架,有着重要的意义,学生们可以用这样的思维框架列方程解决简单的、复杂的实际问题。通过模仿、练习巩固,使学生熟悉“写设句——列方程——解方程——检验写答语”是列方程解决实际问题的一般步骤。

3.重视积累找数量间相等关系的方法,如根据公式、常见的数量关系式等去寻找。长此以往,随着解决问题经验的不断丰富,数学学科的质量也会同步提高。

A类

小明将一根长72厘米的铁丝,围成了一个正方形,围成的正方形的边长是多少厘米

(考查知识点:列方程解决简单的实际问题;能力要求:找出等量关系能列方程解决简单的实际问题)

B类

李明和王强结伴旅游,李明带了3000元。两人用去同样多的钱后,李明剩下的钱比王强剩下的多500元。王强带了多少元

(考查知识点:列方程解决简单的实际问题;能力要求:找出等量关系能列方程解决简单的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

解:设围成的正方形的边长是x厘米。

4x=72

x=18

答:围成的正方形的边长是18厘米。

B类:

解:设王强带了x元。

3000-x=500

x=2500

答:王强带了2500元。

教材习题

教材第9页“练一练”

一头非洲象 一头蓝鲸

解:设这头非洲象大约重x吨。

33x=165

x=5

教材第10页“练一练”

香港青马 杭州湾跨海

解:设香港青马大桥全长大约x千米。

16x+0.8=36

x=2.2

教材第11~12页“练习二”

1.

x=46 x=1240 x=0.2 x=1

2.

解:设白键有x个。 x-16=36

x=52

3.

解:设用电x千瓦·时。 0.52x=23.4

x=45

4.

解:设宽应是x厘米。 1.5x=144 x=96

5.

x=9

x=0.3

x=3.8

6.

(1)3x+15 (2)4x-80

7.

解:设猫的最快时速是x千米。 2x+20=110

x=45

8.

解:设水星绕太阳一周大约要用x天。 4x-13=365 x=94.5

9.

x=36 x=36

x=0.6

x=6.4

x=2.6

x=8

10.

1.3x÷2=0.39 x=0.6

3x+18=19.8 x=0.6

11.

解:设小明原来有邮票x枚。 x+24-30=52 x=58

12.

解:设小瓶的容量是x升,大瓶的单价是y元。

3x=1.5 x=0.5

y-1.8=3.2 y=5

13.

解:设小亮出生时的身高是x米,体重是y千克。

3x-0.03=1.53

x=0.52

14y+1.7=46.5

y=3.2

14.

解:设每瓶墨水x元。

12x+3.5=25.1 x=1.8

15.

解:设相当于x℃。 1.8x+32=86

x=30

列方程解决稍复杂的问题。(教材第13~17页)

1.使学生初步学会列方程解含有两个未知项的应用题。

2.使学生能正确地用列方程的方法解题。

3.培养学生认真审题的良好习惯。

重点:找出数量间的相等关系。

难点:找出数量间的相等关系。

课件。

师:同学们,今天我们继续研究列方程解决生活中的实际问题,希望你能学的最好!

1.教学例9。

北京颐和园占地290公顷,其中水面面积大约是陆地面积的3倍。颐和园的陆地和水面面积大约各有多少公顷

(1)读题,让学生说出获得的信息。

(2)画线段图。

根据学生获得的已知信息画出线段图。

陆地面积:

水面面积:

290公顷

(3)提问。

题目中要我们求什么 (颐和园的陆地和水面面积大约各有多少公顷)要求的未知项有两个,根据题目中的已知信息设哪一个未知项是x呢 (设陆地面积为x)为什么 (因为已知水面面积大约是陆地面积的3倍,设陆地面积为x公顷,可知水面面积为3x公顷)

根据学生的回答,教师在线段图上标注x,如下图。

290公顷

(4)明确相等关系。

请学生根据题意,说一说这道题在数量间有什么样的相等关系。

学生思考交流后,教师板书。

陆地面积+水面面积=颐和园的占地面积

(5)列出方程。

根据题目中数量间的相等关系,可列出方程。

x+3x=290或(290-x)÷3=x或(290-x)÷x=3

(6)解方程。

请学生完成解题任务,并进行比较,得出用哪个方程解比较容易。

教师分别请三个同学板书解答过程。

教师引导学生比较后发现,设陆地面积为x公顷,水面面积用3x来表示。x+3x=290,这样列方程解比较容易。教师肯定这种方法比较简便。

解:设颐和园的陆地面积大约有x公顷,水面面积大约有3x公顷。

x+3x=290

4x=290

x=72.5

质疑:我们现在解出x=72.5了,这道题做完了吗 (没有)还需要我们做什么 (还要求出水面面积3x是多少)怎样求出水面面积呢

生1:可以这样求,3x=72.5×3=217.5。

生2:还可以用290-72.5=217.5。

教师:这两种方法都可以。

(7)检验。

让学生用自己的方法进行检验。

交流检验方法。

方法一:把x=72.5代入原方程

72.5+3×72.5=290

左边=右边

x=72.5是原方程的解。

方法二:72.5+217.5=290

方法三:217.5÷72.5=3

请学生分别说出每个检验方法的含义和作用,从而明确方法二更简便,也是更有实效的。

2.教学例10。

师:请同学们看下面的问题,你能根据题意把线段图填写完整吗 (课件出示:教材第14页例10题)

学生尝试完成线段图,组织学生交流展示结果。

师:找出题中的等量关系,与同学交流。

生1:客车行的路程+货车行的路程=总路程。

生2:速度和×时间=总路程。

师:你能根据“客车行的路程+货车行的路程=总路程”,列出方程并解答吗

学生尝试解答问题;教师巡视了解情况。

组织学生交流订正,重点引导学生说清想法,给予解答正确的学生以表扬鼓励。

师:结合上面的习题,想一想,列方程解决实际问题的关键是什么

学生可能会说:

·应用学过的公式、数量关系式或者画图,可以帮助我们寻找等量关系。

·列方程解决实际问题的关键是找出题中的等量关系。

【设计意图:结合具体实例,把解方程和列方程解决实际问题的教学融为一体,同步进行,既教学解方程的思路与方法,又教学列方程的相等关系和技巧,能较好地体现教学内容和现实生活的联系】

师:今天你有什么收获呢

列方程解决稍复杂的问题

关键:应用学过的公式、数量关系式或者画图,可以帮助我们寻找等量关系。

列方程解决实际问题的关键是找出题中的等量关系。

1.

“列方程解决稍复杂的问题”的教学,既要让学生掌握列方程解决简单实际问题的一般过程,学会列方程解决生活中的一些实际问题,又要让学生学会思考解决问题的方法。列方程解决实际问题,和用算式方法解决实际问题有不同的地方,除了形式上的不同,更有思考方法上的不同。

2.列方程解决实际问题的难点是:根据实际问题找出等量关系式,再列出方程。但是有些理解能力较弱的学生不知道怎样来找等量关系式。所以应先教会学生找出题目中等量关系式的本领和方法。

A类

甲乙两人同向而行,两人之间相距120米,甲在前,乙在后,甲每分钟走60米,乙每分钟走70米,乙多少分钟能追上甲

(考查知识点:列方程解决实际问题;能力要求:找出等量关系用方程解决生活中的实际问题)

B类

110米栏由直道和跑道上的10个跨栏组成,栏高106.7厘米,其中每两个栏之间的距离相等。

(1)已知从起跑线到第一栏之间的距离是13.72米,最后一栏到终点线是14.02米,每两栏之间的距离是多少米

(2)刘翔所创造的110米栏世界纪录为12.

88秒。已知他从起跑线到第一个栏所用时间为2.5秒,最后一个栏到终点线所用时间为1.4秒。那么中间10栏9个栏周期,刘翔平均每个栏周期耗时多少秒 (结果保留两位小数)

(考查知识点:列方程解决实际问题;能力要求:找出等量关系用方程解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

解:设乙x分钟能追上甲。

70x-60x=120

10x=120

x=12

答:乙12分钟能追上甲。

B类:

(1)解:设每两栏之间的距离是x米。

(10-1)x+13.72+14.02=110

9x=110-13.72-14.02

x=82.26÷9

x=9.14

答:每两栏之间的距离是9.14米。

(2)解:设刘翔平均给每个栏周期耗时x秒。

9x+2.5+1.4=12.88

9x=12.88-1.4-2.5

x=8.98÷9

x≈1.00

答:刘翔平均每个栏周期耗时1.00秒。

教材习题

教材第14页“练一练”

1.

(1)4x 2x

(2)3.3x 1.3x

2.

解:

设陆地面积大约是x亿平方千米,则海洋面积大约是2.4x亿平方千米。

2.4x-x=2.1 x=1.5

2.4x=2.4×1.5=3.6

教材第15页“练一练”

利用线段图整理条件和问题:略

解:设乙船的速度是x千米/时。 8x+26×8=400 x=24

教材第16~17页“练习三”

1.

x=12 x=15 x=2

2.

解:设小红今年的年龄是x岁,则爸爸的年龄是4x岁。

4x-x=30

x=10

4x=4×10=40

3.

解:设四年级去了x人,则五年级去的人数是1.2x。

x+1.2x=264

x=120 1.2x=1.2×120=144

4.

x=1.1 x=8 x=32 x=2 x=15 x=23

5.

解:设李刚每分钟走x米。 72×4+4x=600

x=78

6.

解:设经过x小时两人相遇。 (36+40)x=190 x=2.5

7.

解:设梨的单价是x元/千克。

2x+3×4=20

x=4

8.

x=9 x=4.3 x=9 x=40

9.

解:设丹顶鹤有x只,则天鹅有2.2x只。

2.2x+x=960

x=300

2.2x=2.2×300=660

10.

解:设五年级植树x棵,则六年级植树1.5x棵。

1.5x-x=24 x=48

1.5x=1.5×48=72

11.

解:设乙车的速度是x千米/时。 42×2.4+2.4x=216

x=48

12.

解:设经过x小时两车在途中相遇。 (118.4+110)x=274.08 x=1.2

13.

解:设《森林历险记》有x本。 12×4+7x=83 x=5

14.

解:设小李平均每分钟大约打x个字。 130×25+25x=6000 x=110

15.

(1)解:设每条裙子x元。 16×60+16x=1520

x=35

(2)解:设一共购买了x套。 (60+35)x=1520

x=16

思考题:

解:设经过x分钟甲第一次追上乙。 (280-240)x=400

x=10

整理与练习。(教材第18~20页)

1.

使学生通过整理,复习本单元所学的知识,掌握等式、方程的概念。正确应用等式的性质解方程。

2.掌握列方程解决实际问题的方法和步骤,培养学生灵活运用两种解法解决实际问题的能力。

3.

培养学生的整理归纳能力,使学生养成认真检验的好习惯。

重点:掌握概念,能熟练应用等式的性质解决实际问题。

难点:正确列方程解应用题。

课件。

师:同学们,这一单元的学习就要结束了,你学到了哪些知识

学生可能会说:

我认识了方程,知道了等式的性质。

我学会了用等式的性质解方程。

我能列方程解决实际问题。

……

师:同学们学会的知识真不少,今天就让我们对本单元的知识进行一次系统的整理吧。

【设计意图:首先引导学生对本单元的主要知识点进行系统的复习,为下面的整理与练习做准备】

1.回顾与整理。

师:首先请同学们在小组内讨论下面的问题,并把你们小组讨论的结果记录下来。(课件出示:教材第18页“小组讨论”的3个问题)

学生进行小组讨论;教师巡视了解情况。

师:举例说说方程、方程的解和解方程的含义。

生1:方程就是含有未知数的等式,如3+x=5,6x=12等。

生2:使方程左右两边相等的未知数的值叫作方程的解,求方程的解的过程叫作解方程。

师:等式有哪些性质 用等式的性质解方程时要注意什么

学生可能会说:

等式两边同时加上或减去同一个数,所得结果仍然是等式。这是等式的性质。

等式两边同时乘或除以同一个不是0的数,所得结果仍然是等式。这也是等式的性质。

用等式的性质解方程时要注意,同时加上或减去同一个数,同时乘或除以同一个不是0的数,一定要保持等号左右两边相等,最后要对结果进行检验。

师:列方程解决实际问题一般经过哪些步骤 怎样找到数量之间的相等关系 举例说明。

生1:列方程解决实际问题时,首先要弄清题意,找出未知量,并用字母表示。然后根据题中数量之间的相等关系列方程。最后求出答案后,还要检验结果是否正确,再写答语。

生2:我们可以应用学过的公式、数量关系式或者借助画线段图找出题中数量之间的相等关系。

2.练习与应用。

师:请同学们仔细观察,下表中的a、b、c表示3个连续的自然数。任意写出三组这样的数,并求出各组数的和。然后按要求完成下面的习题。(课件出示:教材第20页第14题)

学生按要求做题;教师巡视了解情况,个别指导学习有困难的学生。

组织学生交流汇报:

我们小组的同学经过观察讨论发现:任意3个连续自然数的和都是中间那个数的3倍。

用含有b的式子表示:a=b-1 c=b+1 a+b+c=3b。

如果3个连续自然数的和是99,我们列方程求出每一个数。

解:设3个连续自然数中间的一个数是x,则左边的一个数是x-1,右边的一个数是x+1。

(x-1)+x+(x+1)=99

3x=99

x=33

x-1=33-1=32

x+1=33+1=34

答:这三个连续的自然数分别是32、33、34。

给予解答正确的学生以表扬鼓励。

【设计意图:列方程解决实际问题,是便于理论(数学知识)联系实际(现实生活)的学习内容,应充分用好教材提供的资源,以进一步激发学生的学习热情,培养学生的数学应用意识】

师:今天你有什么收获呢

【设计意图:梳理所学知识,将所学知识系统化】

整理与练习

方程的意义:含有未知数的等式是方程。

等式的性质:运用等式的性质解方程。

列方程式解决实际问题:关键是找出等量关系

1.

联系学生的生活实际,灵活地处理和整合教材,激发学生的学习兴趣。这样营造了宽松和谐的课堂氛围,使学生乐意在自主探究、合作交流中体验学习数学的乐趣。

2.

对某部分知识进行简单的整理,通过这种整理知识的方式,引导学生思考这些知识之间的联系,在学生有自己的一些想法的基础上,教师再综合学生整理的知识形成一个较为完整的复习内容,这样突出学生在整理知识过程中的主体作用,不仅能调动学生的学习积极性,还能加深学生对知识的理解,增强复习效果。

A类

小明和小红一共有120张画片。小明给小红20张画片后,两人的画片同样多。小明和小红原来各有多少张画片

(考查知识点:简易方程;能力要求:能运用方程知识解决生活中的实际问题)

B类

小红家和爷爷家相距1650米,有一天,小红去看爷爷,每分钟走60米,出发5分钟后,爷爷出来接小红,每分钟走75米,爷爷出发几分钟后遇到小红

(考查知识点:简易方程;能力要求:能运用方程知识解决生活中的实际问题)

课堂作业新设计

A类:

解:设小红原来有x张画片,小明原来有(120-x)张画片。

x+20=120-x-20

2x=120-20-20

x=40

120-x=120-40=80

答:小红原来有40张画片,小明原来有80张画片。

B类:

解:设爷爷出发x分钟后遇到小红。

60x+75x=1650-60×5

135x=1350

x=10

答:爷爷出发10分钟后遇到小红。

教材习题

教材第18~20页“整理与练习”

1.

方程有:x+2.4=5

3x+4x=28 90-a=40

4y=0.4

2a-5b=3

2.

x=2.1 x=130 x=25 x=0.5 x=2700 x=50

3.

解:设这卷薄膜展开后长是x米。 1.5x=30

x=20

4.

解:设我国人均土地面积大约是x公顷。 3x=2.34

x=0.78

5.

解:设武汉长江大桥铁路桥长x米,公路桥长y米。

5x+197=6772 x=1315

3y-421=4589 y=1670

6.

解:设学校印制了x本画册。

3.6x+800=2240 x=400

7.

x=2.5

x=5

x=3.5

x=0.95

8.

解:设优秀短跑运动员每秒大约跑x米,则猎豹每秒大约跑3x米。

3x-x=20 x=10 3x=3×10=30

9.

解:设乙队每天开凿x米。

14.5×24+24x=720 x=15.5

10.

解:设每张光盘x元。

(8+10)x=216 x=12

11.

解:设平均每班借x根。

18×5+4x=186 x=24

12.

解:设每张门票x元。

145x-132x=65 x=5

13.

略

14.

填表略

(1)任意3个连续自然数的和是中间那个数的3倍。

(2)a=b-1 c=b+1 a+b+c=3b

(3)解:设3个连续自然数中间的一个数是x,则左边的一个数是x-1,右边的一个数是x+1。

(x-1)+x+(x+1)=99 x=33 x-1=32 x+1=34

15.

略