第三课 华夏意匠——建筑艺术 课件 (2)

文档属性

| 名称 | 第三课 华夏意匠——建筑艺术 课件 (2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 83.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2017-10-18 14:19:15 | ||

图片预览

文档简介

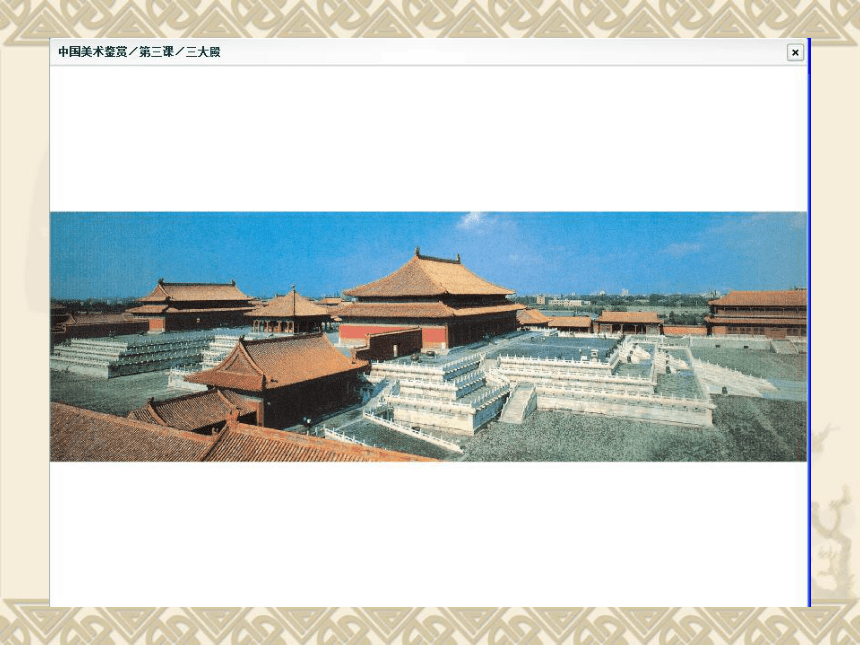

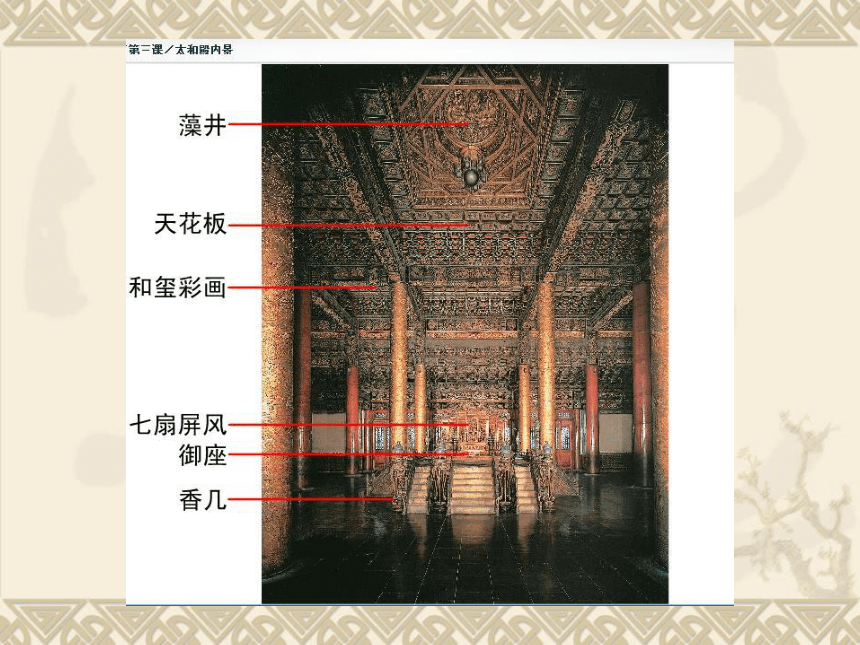

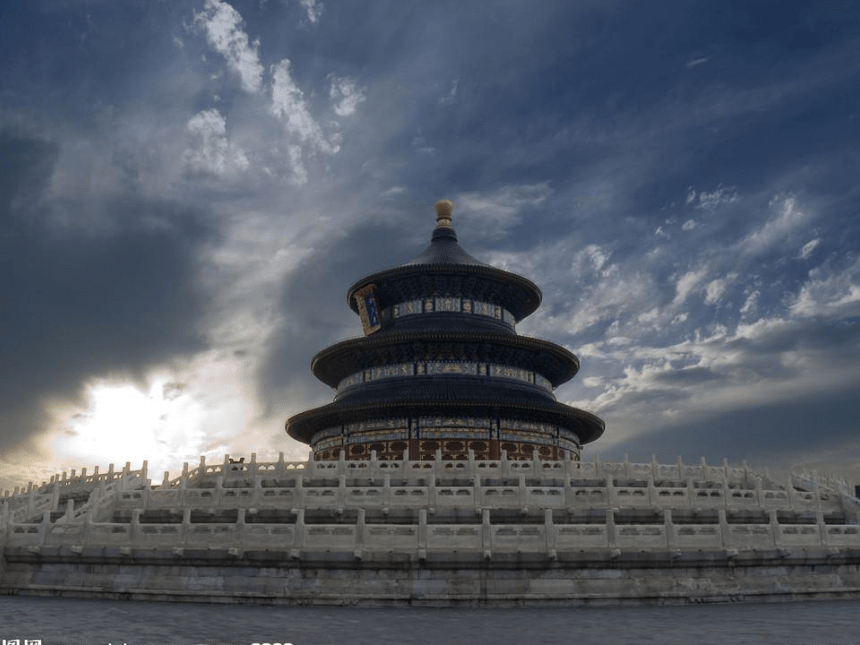

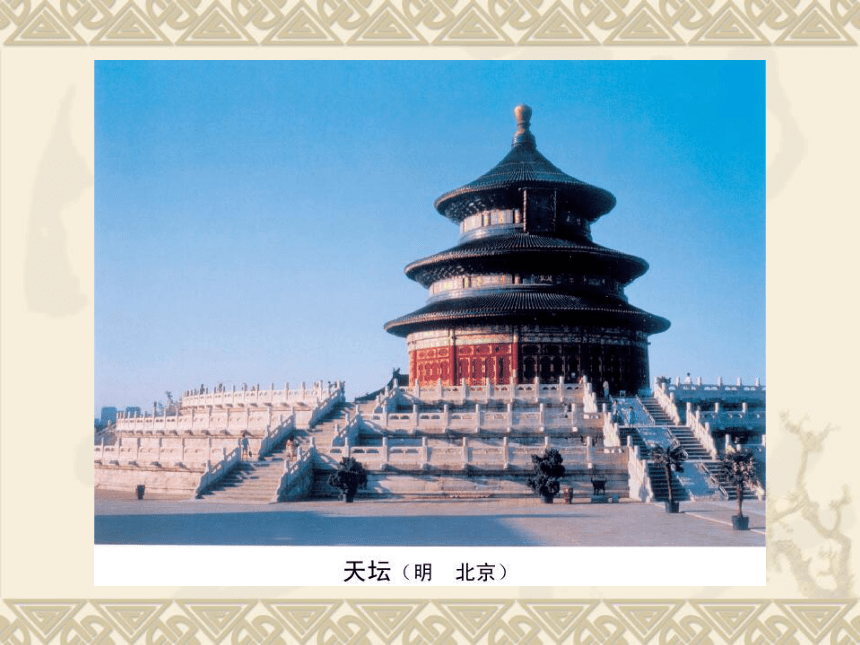

课件247张PPT。华夏意匠 ----建筑艺术 天坛圜丘天坛建筑的艺术特色,主要表现在声、力、美学原理的巧妙运用和精心设计上:首先,是"亿兆景从"的天心石。站在圜丘坛上层中央的圆心石上发声说话,竟会从四面八方传来悦耳的回音,仿佛是要唤起人们意识上的一种神秘感觉,使人的整个心灵都沉浸在声响幻境中。这是因为圜丘坛天心石的位置,正是圜丘坛的中心。石坛的周围砌有三重石栏,石坛以外设了两道逆墙。从圆心石上发出的声音传到四周的石栏和逆墙受阻以后,就同时从四周向圆心石折射回来。由于圜丘坛半径再折回的时间,总共只有0.07秒,说话的人几乎无法辨出原音与回音,而且因为回声是从四面传来,声波震动较大,所以听起来既十分洪亮悦耳,又连续不断。封建统治者则把这种声学现象说成是"上天垂象",是天下万民对于朝廷的无限归心与一致响应,同时并赋予"亿兆景从石"的美名。2016-01-06 ,正在中国访问的英国外交大臣菲利浦·哈蒙德在位于北京的天坛公园参观。图为哈蒙德体验圜丘中心的“天心石”。 皇穹宇皇穹宇大殿神乐署祈年殿在天坛的北部,前身为大祈殿,始建于明永乐十八年(1420年)。 明嘉靖二十四年(1545年)改建为三重顶圆殿,名为“大享殿”。 清乾隆十六年(1751年)修缮后,改名为“祈年殿”。 光绪十五年(1889年)毁于雷火,数年后按原样重建。祈年殿是一座直径32.72米的圆形建筑,鎏金宝顶蓝瓦三重檐攒尖顶,层层收进,总高38米。 祈年殿内有28根金丝楠木大柱,里圈的四根寓意春夏秋冬四季,中间一圈12根寓意12个月,最外一圈12根寓意12时辰以及周天星宿。、祈年殿的内部结构比较独特:不用大梁和长檩,仅用楠木柱和枋桷相互衔接支撑屋顶。殿内柱子的数目,据说也是按照天象建立起来的。 内围的四根“龙井柱”象征一年四季春、夏、秋、冬;中围的十二根“金柱”象征一年十二个月;外围的十二根“檐柱”象征一天十二个时辰。 中层和外层相加的二十四根,象征一年二十四个节气。 三层总共二十八根象征天上二十八星宿。 再加上柱顶端的八根铜柱,总共三十六根,象征三十六天罡。

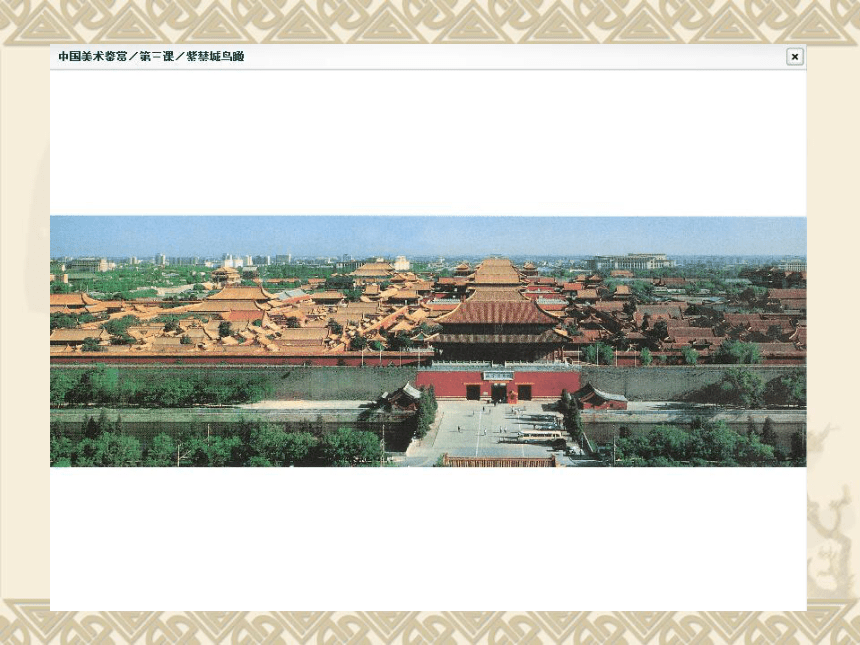

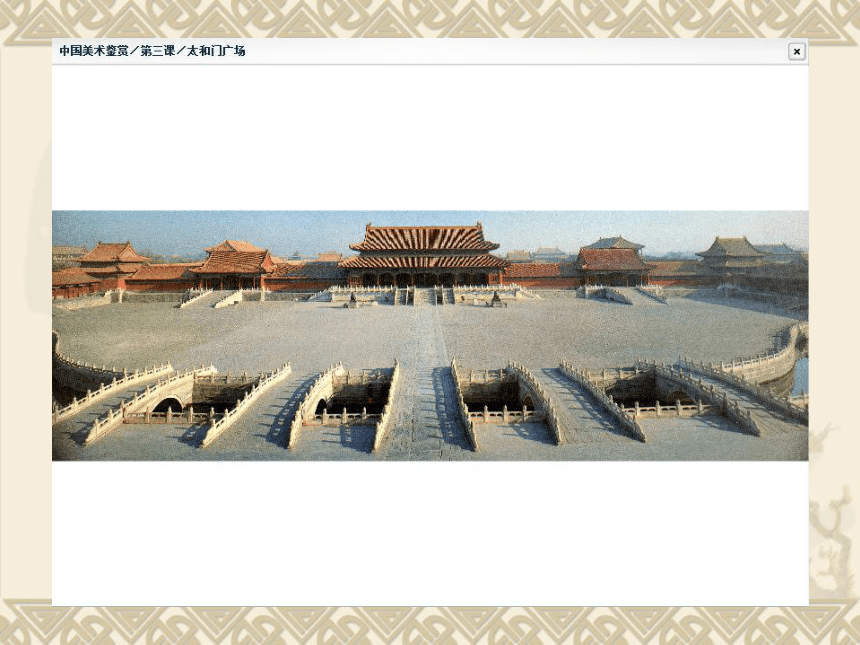

故宫 平面图天坛 平面图颐和园 平面图清漪园图万寿庆典图 局部该图异常珍贵,是研究乾隆时期“清漪园”的唯一图片资料,这在拍摄纪录片《颐和园》之前没有披露过,在拍摄《颐和园》时在故宫发现的。“清漪园”只是《万寿庆典图》的一部分。大家对照《庆典图》和现在的“颐和园”对比,可清楚的看出1860年英法联军焚烧清漪园后慈禧重修建颐和园前后的变化。雷峰夕照秋水亭岳母刺字,抗金(清王朝“后金”的老祖先)颐和园 苏州街颐和园景明楼 湖南 岳阳楼岳阳楼景明楼谐趣园 夏景无锡 寄畅园寄畅园 九狮台与八音涧从现存古建遗构来看,无锡寄畅园当是中国古建筑美学精神的最充分体现。寄畅园在土山上布置了三条游览路线,形成山涧、山荫道、临水山麓三种不同的景观,在经营位置上颇下了番功夫,而叠假山作惠山余脉,气势相连,似惠山延伸进园内,土山溪涧引惠山泉水人园为“八音涧”,听流水潺潺,更觉在惠山之中。远借锡山塔影,亦为匠心独运,令人叹为观止。此园系我国造园大师张南垣之侄张所造(寄畅园始建于明代正德年间,后为张重造),一看便知是张氏之山。叠山大师 张南垣古建园林专家曹汛先生经过长期研究认为,明未清初的张南垣是我国首屈一指的造园大师,开创了造园叠山艺术的流派,使我国古代造园叠山艺术走向最后成熟。张南垣“尽变前人成法”,从追求逼真和可游、可人出发,主张筑“曲岸回沙”、“平岗小坂”和“陵阜陡陀”,“然后错之以石,了以短垣,蜡以密筱”,从而创造出一种幻觉,仿佛“奇峰绝嶂累累乎墙外”,人或见之,所造的园林则仿佛处于大山之麓,截溪断谷,此数石者,为吾有也,’寄畅园便是得张南垣叠山理论之精髓的无与伦比的杰作。置身园中,确乎能很深刻地体验到中国艺术的空间意识。不是局限于单体建筑物,又不是向苍弯作无尽的追求,而是在有限中见到大自然,又从大自然中回到自己,回到自己的家。西方建筑的美学精神则非如此西方建筑以富于逻辑、规则理性见长。讲究“有机建筑论”的莱特设计品“流水别墅”(1936年)建造在瀑布之上,阳台石墙;进退错落,与周围自然环境构成一种极美丽的景观。然而,“流水别墅”给人印象最深的是特定环境中的建筑性格,而不是人与自然的关系。又如丹麦建筑师伍重设计的悉尼歌剧院(1957年选定方案,1973年建成),则可称为白色的现代雕塑,它征服了蓝色的大海。在西方,这种建筑与自然的关系是古已有之的。它从一个侧面反映了西方建筑的美学精神。看似江南,不是江南 又是那座桥,能有点新意不?圆明园 文园狮子林苏州 狮子林狮子林为苏州四大名园之一,至今已有650多年的历史,为元代园林的代表。位于江苏省苏州市城区东北角的园林路23号,平面成东西稍宽的长方形,占地1.1公顷,开放面积0.88公顷。1982年被定为江苏省文物保护单位。园内假山遍布,长廊环绕,楼台隐现,曲径通幽,有迷阵一般的感觉。长廊的墙壁中嵌有宋代四大名家苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄的书法碑及南宋文天祥《梅花诗》的碑刻作品。江南风物苏州狮子林东南多山,西北多水,四周高墙深宅,曲廊环抱。以中部的水池为中心,叠山造屋,移花栽木,架桥设亭,使得全园布局紧凑,富有“咫足山林”意境。狮子林既有苏州古典园林亭、台、楼、阁、厅、堂、轩、廊之人文景观,更以湖山奇石,洞壑深邃而盛名于世,素有“假山王国”之美誉。狮子林的湖石假山既多且精美,湖石玲珑,洞壑宛转,曲折盘旋,如入迷阵,有“桃源十八景”之称。洞顶奇峰怪石林立,均似狮子起舞之状。有含晖、吐月、玄玉、昂霞等名峰,而以狮子峰为诸峰之首。园内建筑以燕誉堂为主,堂后为小狮子林原为菩提正宗寺的后花园。

公元1341年,高僧天如禅师来到苏州讲经,受到弟子们拥戴。翌年(元代最后一位皇帝顺帝至正二年),弟子们买地置屋为天如禅师建禅林。园始建于元代至正二年(公元1342年),由天如禅师惟则的弟子为奉其师所造,初名“狮子林寺”,后易名“普提正宗寺”、“圣恩寺”。史载,元末名僧天如禅师维则的弟子“相率出资,买地结屋,以居其师”。似闻当年狮子吼因园内“林有竹万,竹下多怪石,状如狻猊(狮子)者”,又因天如禅师维则得法于浙江天目山狮子岩普应国师中峰,为纪念佛徒衣钵、师承关系,取佛经中狮子座之意,故名“师子林”、“狮子林”。亦因佛书上有“狮子吼”一语(“狮子吼”是指禅师传授经文),且众多假山酷似狮形而命名。 惟则曾作诗《狮子林即景十四首》,描述当时园景和生活情景。园建成后,当时许多诗人画家来此参禅,所作诗画列入“狮子林纪胜集”。天如禅师谢世以后,弟子散去,寺园逐渐荒芜。思考题:屡毁屡建的动力是什么?明洪武六年(公元1373年),73岁的大书画家倪瓒(号云林)途经苏州,曾参与造园,并题诗作画(绘有《狮子林图》),使狮子林名声大振,成为佛家讲经说法和文人赋诗作画之胜地。

明万历十七年(公元1589年),明姓和尚托钵化缘于长安,重建狮子林圣恩寺、佛殿,再现兴旺景象。至康熙年间,寺、园分开,后为黄熙之父、衡州知府黄兴祖买下,取名“涉园”。

公元1703年2月11日清康熙巡游至此,赐额“狮林寺”,后清乾隆皇帝六游狮子林,先后赐“镜智圆照”、“画禅寺”及现存“真趣”等额匾。清乾隆三十六年(公元1771年),黄熙高中状元,精修府第,重整庭院,取名“五松园”。至清光绪中叶黄氏家道衰败,园已倾圯,唯假山依旧

清乾隆初,寺园变为私产,与寺殿隔绝,名涉园,因园内有五棵松树,故又称五松园。1917年为颜料买办商人贝润生购得,经9年修建、扩建,仍名狮子林(园东为贝氏家祠、族学和住宅)。 建筑大师的故宅 。

公元1917年,上海颜料巨商贝润生(世界著名建筑大师贝聿铭的叔公)从民政总长李钟钰手中购得狮子林,花80万银元,用了将近7年的时间整修,新增了部分景点,并冠以“狮子林”旧名,狮子林一时冠盖苏城。贝润生原准备筹备开放,但因抗战爆发而未能如愿。公元1945年贝润生病故后,狮子林由其孙贝焕章管理。解放后,贝氏后人将园捐献给国家,苏州园林管理处接管整修后,于公元1954年对公众开放。 建筑可分祠堂、住宅与庭园三部分,现园子的入口原是贝氏宗祠,有硬山厅堂二进,檐高厅深,光线暗淡,气氛肃穆。

住宅区以燕誉堂为代表,是全园的主厅,建筑高敞宏丽,堂内陈设雍容华贵。沿主厅甫北轴线上共有四个小庭园燕誉堂甫以白、紫玉兰和牡丹花台为春景庭园,亲切明快。

堂北庭园植樱花二株。更添春意。小方厅为歇山式,厅内东西两侧空窗与窗外腊梅、甫天竹、石峰共同构成“寒梅图”和“竹石图”,犹如无言小诗,点活了小小方厅。狮子林的漏花窗形式多样,做功精巧,尤以九狮峰后“琴”、“棋”、“书”、“画”四樘和指柏轩周围墙上以自然花卉为题材的泥塑式漏花窗为上品。而空窗和门洞的巧妙运用,则以小方厅中这两幅框景和九狮峰院的海棠花形门洞为典型,九狮峰院以九狮峰为主景,东西各设开敞与封闭的两个半亭,互相对比,交错而出,突出石峰。再往北又得一小院,黄杨花台一座,曲廊一段,幽静淡雅。这种通过院落层层引入,步步展开的手法,使空间变化丰富,景深扩大,为主花园起到绝好的铺垫作用。

主花园内荷花厅、真趣亭傍水而筑,木装修雕刻精美。石舫是混凝土结构,但形态小巧,体量适宜。暗香疏影楼是楼非楼,楼上走廊可达假山,设计颇具匠心。飞瀑亭、问梅阁、立雪堂则与瀑布、寒梅、修竹相互呼应,点题喻意,回味无穷。扇亭、文天样碑亭、御碑亭由一长廊贯串,打破了南墙的平直、高峻感。主花园的建筑主要分布在北部,前后错落,形式多变,但由于建造年代的不同和贝氏在重建时对园林的理解不同,在建筑材料的运用和体量比例上看,旱船过于写实,问梅阁体量过大,见山楼外形中西结合,甚至有混凝土六角亭,建筑风格不够统一。

入园,便见玲珑石笋、石峰、丛植牡丹及白玉兰,与“立雪堂”背面侧窗和谐统一,使框景更趋完整,形成进入庭院前视觉上的美感,同时喻“玉堂富贵”之意。并有蔽外隐内之含义而景深意远。庭院北是主体建筑高敞宏丽的鸳鸯厅。南厅名“燕誉堂”,出自《诗经》,意为名高禄重安闲快乐。燕誉堂为全园主厅,高敞宏丽。堂屋门上有“入胜”、“通幽”、“听香”、“读画”、“幽观”、“胜赏”砖刻匾额。北厅称“绿玉青瑶之馆”,出自元画家倪云林诗中,“绿水”指水,“青瑶”指假山。中堂屏风南面刻《重修狮子林记》,记述贝氏1917―1926年间重修“狮子林”的经过。北面刻《狮子林图》,寺峰古柏,飞瀑层楼。厅内陈设精致华贵。厅的前廊西侧可通“立雪堂”,后廊西侧门宕通假山洞穴而进入“卧云厅”,在后为小方厅,厅名“园涉成趣”,其西侧辟门,可登假山。以鸳鸯厅为中心,面向四方的布局,颇为巧妙。厅前有“息庐”、“安隐”砖刻。院内湖石、花台、小树组成一景。穿越小方厅,见院中花台上的巨峰气势雄伟,由九头不同姿态的狮子组成。峰北院墙漏窗的框形各异,并分别套入琴棋书画图案,流畅明快。向西可到指柏轩,为二层阁楼,四周有庑,高爽玲珑。古五松园在指粕轩之西,中间隔一竹园。园里旧有五棵大古松,霜干虬枝,亭亭似盖,所以狮子林从前曾名五松园。转弯向南到飞瀑亭。这里为全园最高处,用湖石迭成三迭,下临深渊,上有水源,开动机钮,即成人工瀑布体会气象—这是哪里的狮子林?躲猫猫、藏人的好地方!疯狂喜欢石头的中国人思考题:

中国古典园林的石头的特点?

石头的形态是自然形态还是刀斧相加?

赋予石头的情感是--?

提示:贾宝玉原本是--?

如何形容它的形态?四大名园—谁坐头把交椅苏州园林我国四大名园为: 北京的颐和园,河北承德的避暑山庄,苏州的拙政园,苏州的留园。

江南四大名园包括南京瞻园、苏州留园、拙政园、无锡寄畅园。

苏州四大名园为:建于宋代的沧浪亭、建于元代的狮子林、建于明代的拙政园,建于清代的留园。

借景北寺塔拙政园位于古城苏州东北隅(东北街178号),截至2014年,仍是苏州存在的最大的古典园林,占地78亩(约合5.2公顷)。 思考题:私家园林一直被模仿,

从未被超越的是什么?扇亭主体建筑鸳鸯 厅是当时园主人宴请宾客和听曲的场所, 厅内陈设考究。 晴天由室内透过蓝色玻璃窗观看室外景色犹如一片雪景。园中“ 与谁同坐轩” 乃为扇亭, 扇面两侧实墙上开着两个扇形 空窗,一 个对着倒影楼, 另一个对着“鸳鸯厅”, 而后面面山的那一窗中又正好映入山上的笠亭, 而笠亭的顶盖又恰好配成一个完整的扇子。“与谁同坐” 取自苏东坡的词句“与谁同坐,明月、清风、我”, 所以一见匾额, 就会想起苏东坡,并立时感到这里可赏水中之月,可受清风之爽。

香洲秩序变化的节奏—婉转、低徊、多变四季变幻内敛而精致你喜欢皇家园林的高大上、豪气阔绰,

还是私家园林的温婉可人、八面玲珑?有韵味、富有人的气息、感情天泉亭 与皇家园林相比如何? 少了金碧辉煌的俗气,多了精致的韵味涵青亭蜿蜒曲折、引人入胜起伏的坡度—意味着什么?移步换景的不只是花窗,也有四季轮回人与自然的关系 人法地,地法道,道法自然人是园林的过客

天地自然是万物之主

园林是自然的一隅

人是自然的一部分,自然是人的天性

回归自然是中国道家哲学思想的精髓

回归自然的美学主题此中有真意,欲辨已忘言

大隐隐于朝,小隐隐于野

身在庙堂,心系江湖

身老江湖,心系庙堂

守拙归田园花窗 连接室内与室外,人与自然诗情画意绿意红情,春风夜雨; 高山流水,琴韵书声。 ——林散之题卅六鸳鸯馆(草圣林散之)

绿意红情,春风袅娜; 高山流水,琴调相思。 ——高邕题卅六鸳鸯馆

燕子来时,细雨满天风满园; 阑干倚处,青梅如豆柳如烟。 ——张履谦集欧阳修词题卅六鸳鸯馆 卅六鸳鸯馆是西花园的主体建筑,精美华丽,南部叫“十八曼陀罗花馆”,北部叫“卅六鸳鸯馆”。一座建筑同时有两个名字,这是古建筑中的一种鸳鸯厅形式,以屏风、罩、纱槅将一座大厅分为两部,梁架一面用扁料, 一面用圆料,似两进厅堂合并而成,其作用是南半部宜于冬、春,北半部宜于夏、秋。

鸳鸯厅面阔三间,外观为硬山顶,平面呈方形,四隅均建有四角攒尖的精巧耳房,又叫暖阁。北半部挑出于水面,由8根石柱撑住馆体架于池上。馆之中央的银杏木雕玻璃屏将大厅一隔为二。北厅(后厅)临清池,夏、秋时推窗可见荷池中芙蕖浮动,鸳鸯戏水,东汉时大将军霍光“(在)园中凿大池,植五色睡莲,养鸳鸯卅六对,望之灿若披锦”,馆名取其意。玻璃彩窗,美的如梦如幻反复出现的节奏,形成一种韵律卅六鸳鸯馆(十八曼佗罗花馆):

北部名“卅六鸳鸯馆”,这是古建筑中的一种鸳鸯厅形式。

南厅是十八曼陀罗花馆,曼陀罗花即山茶花。北厅因临池曾养三十六对鸳鸯而得名。

卅六鸳鸯馆内顶棚采用拱型状,既弯曲美观,遮掩顶上梁架,又利用这弧形屋顶来反射声音,增强音响效果,使得余音袅袅,绕梁萦回。 触景生情、人共此情—共鸣1978年,美国博物馆代表团首次来访中国。期间,普林顿大学东方美术系主任、纽约大都会博物馆远东部特别顾问、美籍华人方闻教授到上海参观访问时,在锦江饭店提出要,想见对中国建筑有精深研究的人,于是就找到了著名园林学家陈从周教授。方闻对陈从周说:“我在纽约收集了许多中国明代家具,一直想把它们陈列出来,但不知道放在什么地方比较合适?”陈从周听罢不假思索地说:“明代家具当然要放在明代建筑里面呀。”方闻闻言如梦初醒,连忙对陈从周教授说:“先生所言极是,明代家具应该摆在明代建筑里,可是我在美国,上哪儿去找明代建筑呢?”陈从周哈哈大笑道:“这个容易,我给你找个现成的,苏州网师园里的殿春簃就很合适,你把它移筑到美国,一切就迎刃而解了。”“殿春”出自苏东坡“尚留芍药殿春风”句意。“殿春”指春末,“簃”指阁楼旁的小屋。

殿春簃,为一独立小院。整个小院占地不到一亩,但景观丰富而又不觉局促,富有明代庭园建筑工整柔和、雅淡明快、简洁利落的特色。

殿春簃主体建筑将小院分为南北两个空间,北部为一大一小宾主相从的书房,是实地空间,但实中有虚,藏中有露,屋后另有一天井,芭蕉翠竹倚窗而栽,从室内花窗外望,竹焦石构成了阴阳对比。南部为一个大院落,散布着山石、清泉、半亭。

南北两部形成空间大小明暗、开合、虚实的对比。院内的花街铺地与中部主园的浩深淼水成水陆对比,一是以水点石,二是以石点水,使网师园处处有水可依,特别是用卵石组成的鱼网图案使人与渔夫联想与该园"渔隐"主题合拍。在陈从周教授的推荐下,苏州园林设计所提供的一座以殿春簃为蓝本的中国明式古典庭院“明轩”的设计方案浮出了水面。方案送到美国后,纽约大都会博物馆董事阿斯特夫人、世界著名建筑学家贝聿铭先生和许多建筑专家一同审稿,大家一致叫好,方案顺利地通过了会审。

1979年,苏州古典园林建筑公司承接了明轩的建筑工程。经国务院特批,工程所用楠木全部从四川采伐,并专为此工程恢复了苏州陆墓御窑烧制砖瓦。5个月后,整整193箱庭院构件飘洋过海。1980年3月,明轩终于成功地落户于纽约大都会博物馆。轩建造在纽约大都会博物馆二楼的玻璃天棚内,里面阳光灿烂,四季如春,光亮、温度、湿度都被严格控制。庭院全长30米,宽13.5米,四周是7米多高的风火山墙,建有楠木轩房、曲廓假山、碧泉半亭、花界小景等,俨然是殿春簃的孪生姐妹。明轩的建成在美国引起了轰动,当时的美国总统尼克松、国务卿基辛格博士等要员数度前往参观,美国各地前来参观的民众更是络绎不绝。美国前总统尼克松视察明轩工程, 并在施工现场亲切接见公司工程技术人员。 说什么高来低就粉画墙---昆曲《牡丹亭》人在移步换景, 四季也在换景精心编织的美梦 在四季轮回彩霞池北眺全景天光云影共徘徊濯缨水阁如何解说园林之美言之不足叹息之,

叹息之不足歌咏之

公元1341年,高僧天如禅师来到苏州讲经,受到弟子们拥戴。翌年(元代最后一位皇帝顺帝至正二年),弟子们买地置屋为天如禅师建禅林。园始建于元代至正二年(公元1342年),由天如禅师惟则的弟子为奉其师所造,初名“狮子林寺”,后易名“普提正宗寺”、“圣恩寺”。史载,元末名僧天如禅师维则的弟子“相率出资,买地结屋,以居其师”。似闻当年狮子吼因园内“林有竹万,竹下多怪石,状如狻猊(狮子)者”,又因天如禅师维则得法于浙江天目山狮子岩普应国师中峰,为纪念佛徒衣钵、师承关系,取佛经中狮子座之意,故名“师子林”、“狮子林”。亦因佛书上有“狮子吼”一语(“狮子吼”是指禅师传授经文),且众多假山酷似狮形而命名。 惟则曾作诗《狮子林即景十四首》,描述当时园景和生活情景。园建成后,当时许多诗人画家来此参禅,所作诗画列入“狮子林纪胜集”。天如禅师谢世以后,弟子散去,寺园逐渐荒芜。思考题:屡毁屡建的动力是什么?明洪武六年(公元1373年),73岁的大书画家倪瓒(号云林)途经苏州,曾参与造园,并题诗作画(绘有《狮子林图》),使狮子林名声大振,成为佛家讲经说法和文人赋诗作画之胜地。

明万历十七年(公元1589年),明姓和尚托钵化缘于长安,重建狮子林圣恩寺、佛殿,再现兴旺景象。至康熙年间,寺、园分开,后为黄熙之父、衡州知府黄兴祖买下,取名“涉园”。

公元1703年2月11日清康熙巡游至此,赐额“狮林寺”,后清乾隆皇帝六游狮子林,先后赐“镜智圆照”、“画禅寺”及现存“真趣”等额匾。清乾隆三十六年(公元1771年),黄熙高中状元,精修府第,重整庭院,取名“五松园”。至清光绪中叶黄氏家道衰败,园已倾圯,唯假山依旧

清乾隆初,寺园变为私产,与寺殿隔绝,名涉园,因园内有五棵松树,故又称五松园。1917年为颜料买办商人贝润生购得,经9年修建、扩建,仍名狮子林(园东为贝氏家祠、族学和住宅)。 建筑大师的故宅 。

公元1917年,上海颜料巨商贝润生(世界著名建筑大师贝聿铭的叔公)从民政总长李钟钰手中购得狮子林,花80万银元,用了将近7年的时间整修,新增了部分景点,并冠以“狮子林”旧名,狮子林一时冠盖苏城。贝润生原准备筹备开放,但因抗战爆发而未能如愿。公元1945年贝润生病故后,狮子林由其孙贝焕章管理。解放后,贝氏后人将园捐献给国家,苏州园林管理处接管整修后,于公元1954年对公众开放。 建筑可分祠堂、住宅与庭园三部分,现园子的入口原是贝氏宗祠,有硬山厅堂二进,檐高厅深,光线暗淡,气氛肃穆。

住宅区以燕誉堂为代表,是全园的主厅,建筑高敞宏丽,堂内陈设雍容华贵。沿主厅甫北轴线上共有四个小庭园燕誉堂甫以白、紫玉兰和牡丹花台为春景庭园,亲切明快。

堂北庭园植樱花二株。更添春意。小方厅为歇山式,厅内东西两侧空窗与窗外腊梅、甫天竹、石峰共同构成“寒梅图”和“竹石图”,犹如无言小诗,点活了小小方厅。狮子林的漏花窗形式多样,做功精巧,尤以九狮峰后“琴”、“棋”、“书”、“画”四樘和指柏轩周围墙上以自然花卉为题材的泥塑式漏花窗为上品。而空窗和门洞的巧妙运用,则以小方厅中这两幅框景和九狮峰院的海棠花形门洞为典型,九狮峰院以九狮峰为主景,东西各设开敞与封闭的两个半亭,互相对比,交错而出,突出石峰。再往北又得一小院,黄杨花台一座,曲廊一段,幽静淡雅。这种通过院落层层引入,步步展开的手法,使空间变化丰富,景深扩大,为主花园起到绝好的铺垫作用。

主花园内荷花厅、真趣亭傍水而筑,木装修雕刻精美。石舫是混凝土结构,但形态小巧,体量适宜。暗香疏影楼是楼非楼,楼上走廊可达假山,设计颇具匠心。飞瀑亭、问梅阁、立雪堂则与瀑布、寒梅、修竹相互呼应,点题喻意,回味无穷。扇亭、文天样碑亭、御碑亭由一长廊贯串,打破了南墙的平直、高峻感。主花园的建筑主要分布在北部,前后错落,形式多变,但由于建造年代的不同和贝氏在重建时对园林的理解不同,在建筑材料的运用和体量比例上看,旱船过于写实,问梅阁体量过大,见山楼外形中西结合,甚至有混凝土六角亭,建筑风格不够统一。

入园,便见玲珑石笋、石峰、丛植牡丹及白玉兰,与“立雪堂”背面侧窗和谐统一,使框景更趋完整,形成进入庭院前视觉上的美感,同时喻“玉堂富贵”之意。并有蔽外隐内之含义而景深意远。庭院北是主体建筑高敞宏丽的鸳鸯厅。南厅名“燕誉堂”,出自《诗经》,意为名高禄重安闲快乐。燕誉堂为全园主厅,高敞宏丽。堂屋门上有“入胜”、“通幽”、“听香”、“读画”、“幽观”、“胜赏”砖刻匾额。北厅称“绿玉青瑶之馆”,出自元画家倪云林诗中,“绿水”指水,“青瑶”指假山。中堂屏风南面刻《重修狮子林记》,记述贝氏1917―1926年间重修“狮子林”的经过。北面刻《狮子林图》,寺峰古柏,飞瀑层楼。厅内陈设精致华贵。厅的前廊西侧可通“立雪堂”,后廊西侧门宕通假山洞穴而进入“卧云厅”,在后为小方厅,厅名“园涉成趣”,其西侧辟门,可登假山。以鸳鸯厅为中心,面向四方的布局,颇为巧妙。厅前有“息庐”、“安隐”砖刻。院内湖石、花台、小树组成一景。穿越小方厅,见院中花台上的巨峰气势雄伟,由九头不同姿态的狮子组成。峰北院墙漏窗的框形各异,并分别套入琴棋书画图案,流畅明快。向西可到指柏轩,为二层阁楼,四周有庑,高爽玲珑。古五松园在指粕轩之西,中间隔一竹园。园里旧有五棵大古松,霜干虬枝,亭亭似盖,所以狮子林从前曾名五松园。转弯向南到飞瀑亭。这里为全园最高处,用湖石迭成三迭,下临深渊,上有水源,开动机钮,即成人工瀑布体会气象—这是哪里的狮子林?躲猫猫、藏人的好地方!疯狂喜欢石头的中国人思考题:

中国古典园林的石头的特点?

石头的形态是自然形态还是刀斧相加?

赋予石头的情感是--?

提示:贾宝玉原本是--?

如何形容它的形态?四大名园—谁坐头把交椅苏州园林我国四大名园为: 北京的颐和园,河北承德的避暑山庄,苏州的拙政园,苏州的留园。

江南四大名园包括南京瞻园、苏州留园、拙政园、无锡寄畅园。

苏州四大名园为:建于宋代的沧浪亭、建于元代的狮子林、建于明代的拙政园,建于清代的留园。

借景北寺塔拙政园位于古城苏州东北隅(东北街178号),截至2014年,仍是苏州存在的最大的古典园林,占地78亩(约合5.2公顷)。 思考题:私家园林一直被模仿,

从未被超越的是什么?扇亭主体建筑鸳鸯 厅是当时园主人宴请宾客和听曲的场所, 厅内陈设考究。 晴天由室内透过蓝色玻璃窗观看室外景色犹如一片雪景。园中“ 与谁同坐轩” 乃为扇亭, 扇面两侧实墙上开着两个扇形 空窗,一 个对着倒影楼, 另一个对着“鸳鸯厅”, 而后面面山的那一窗中又正好映入山上的笠亭, 而笠亭的顶盖又恰好配成一个完整的扇子。“与谁同坐” 取自苏东坡的词句“与谁同坐,明月、清风、我”, 所以一见匾额, 就会想起苏东坡,并立时感到这里可赏水中之月,可受清风之爽。

香洲秩序变化的节奏—婉转、低徊、多变四季变幻内敛而精致你喜欢皇家园林的高大上、豪气阔绰,

还是私家园林的温婉可人、八面玲珑?有韵味、富有人的气息、感情天泉亭 与皇家园林相比如何? 少了金碧辉煌的俗气,多了精致的韵味涵青亭蜿蜒曲折、引人入胜起伏的坡度—意味着什么?移步换景的不只是花窗,也有四季轮回人与自然的关系 人法地,地法道,道法自然人是园林的过客

天地自然是万物之主

园林是自然的一隅

人是自然的一部分,自然是人的天性

回归自然是中国道家哲学思想的精髓

回归自然的美学主题此中有真意,欲辨已忘言

大隐隐于朝,小隐隐于野

身在庙堂,心系江湖

身老江湖,心系庙堂

守拙归田园花窗 连接室内与室外,人与自然诗情画意绿意红情,春风夜雨; 高山流水,琴韵书声。 ——林散之题卅六鸳鸯馆(草圣林散之)

绿意红情,春风袅娜; 高山流水,琴调相思。 ——高邕题卅六鸳鸯馆

燕子来时,细雨满天风满园; 阑干倚处,青梅如豆柳如烟。 ——张履谦集欧阳修词题卅六鸳鸯馆 卅六鸳鸯馆是西花园的主体建筑,精美华丽,南部叫“十八曼陀罗花馆”,北部叫“卅六鸳鸯馆”。一座建筑同时有两个名字,这是古建筑中的一种鸳鸯厅形式,以屏风、罩、纱槅将一座大厅分为两部,梁架一面用扁料, 一面用圆料,似两进厅堂合并而成,其作用是南半部宜于冬、春,北半部宜于夏、秋。

鸳鸯厅面阔三间,外观为硬山顶,平面呈方形,四隅均建有四角攒尖的精巧耳房,又叫暖阁。北半部挑出于水面,由8根石柱撑住馆体架于池上。馆之中央的银杏木雕玻璃屏将大厅一隔为二。北厅(后厅)临清池,夏、秋时推窗可见荷池中芙蕖浮动,鸳鸯戏水,东汉时大将军霍光“(在)园中凿大池,植五色睡莲,养鸳鸯卅六对,望之灿若披锦”,馆名取其意。玻璃彩窗,美的如梦如幻反复出现的节奏,形成一种韵律卅六鸳鸯馆(十八曼佗罗花馆):

北部名“卅六鸳鸯馆”,这是古建筑中的一种鸳鸯厅形式。

南厅是十八曼陀罗花馆,曼陀罗花即山茶花。北厅因临池曾养三十六对鸳鸯而得名。

卅六鸳鸯馆内顶棚采用拱型状,既弯曲美观,遮掩顶上梁架,又利用这弧形屋顶来反射声音,增强音响效果,使得余音袅袅,绕梁萦回。 触景生情、人共此情—共鸣1978年,美国博物馆代表团首次来访中国。期间,普林顿大学东方美术系主任、纽约大都会博物馆远东部特别顾问、美籍华人方闻教授到上海参观访问时,在锦江饭店提出要,想见对中国建筑有精深研究的人,于是就找到了著名园林学家陈从周教授。方闻对陈从周说:“我在纽约收集了许多中国明代家具,一直想把它们陈列出来,但不知道放在什么地方比较合适?”陈从周听罢不假思索地说:“明代家具当然要放在明代建筑里面呀。”方闻闻言如梦初醒,连忙对陈从周教授说:“先生所言极是,明代家具应该摆在明代建筑里,可是我在美国,上哪儿去找明代建筑呢?”陈从周哈哈大笑道:“这个容易,我给你找个现成的,苏州网师园里的殿春簃就很合适,你把它移筑到美国,一切就迎刃而解了。”“殿春”出自苏东坡“尚留芍药殿春风”句意。“殿春”指春末,“簃”指阁楼旁的小屋。

殿春簃,为一独立小院。整个小院占地不到一亩,但景观丰富而又不觉局促,富有明代庭园建筑工整柔和、雅淡明快、简洁利落的特色。

殿春簃主体建筑将小院分为南北两个空间,北部为一大一小宾主相从的书房,是实地空间,但实中有虚,藏中有露,屋后另有一天井,芭蕉翠竹倚窗而栽,从室内花窗外望,竹焦石构成了阴阳对比。南部为一个大院落,散布着山石、清泉、半亭。

南北两部形成空间大小明暗、开合、虚实的对比。院内的花街铺地与中部主园的浩深淼水成水陆对比,一是以水点石,二是以石点水,使网师园处处有水可依,特别是用卵石组成的鱼网图案使人与渔夫联想与该园"渔隐"主题合拍。在陈从周教授的推荐下,苏州园林设计所提供的一座以殿春簃为蓝本的中国明式古典庭院“明轩”的设计方案浮出了水面。方案送到美国后,纽约大都会博物馆董事阿斯特夫人、世界著名建筑学家贝聿铭先生和许多建筑专家一同审稿,大家一致叫好,方案顺利地通过了会审。

1979年,苏州古典园林建筑公司承接了明轩的建筑工程。经国务院特批,工程所用楠木全部从四川采伐,并专为此工程恢复了苏州陆墓御窑烧制砖瓦。5个月后,整整193箱庭院构件飘洋过海。1980年3月,明轩终于成功地落户于纽约大都会博物馆。轩建造在纽约大都会博物馆二楼的玻璃天棚内,里面阳光灿烂,四季如春,光亮、温度、湿度都被严格控制。庭院全长30米,宽13.5米,四周是7米多高的风火山墙,建有楠木轩房、曲廓假山、碧泉半亭、花界小景等,俨然是殿春簃的孪生姐妹。明轩的建成在美国引起了轰动,当时的美国总统尼克松、国务卿基辛格博士等要员数度前往参观,美国各地前来参观的民众更是络绎不绝。美国前总统尼克松视察明轩工程, 并在施工现场亲切接见公司工程技术人员。 说什么高来低就粉画墙---昆曲《牡丹亭》人在移步换景, 四季也在换景精心编织的美梦 在四季轮回彩霞池北眺全景天光云影共徘徊濯缨水阁如何解说园林之美言之不足叹息之,

叹息之不足歌咏之

同课章节目录

- 中国美术鉴赏

- 第一课 学些美术鉴赏知识

- 第二课 传统艺术的根脉——玉器、陶瓷和青铜器艺术

- 第三课 华夏意匠——建筑艺术

- 第四课 天上人间——壁画

- 第五课 三度空间的艺术——古代雕塑

- 第六课 独树一帜——古代中国画

- 第七课 时代风采——现代中国画、油画

- 第八课 与时俱进——木刻、漫画、现代雕塑

- 第九课 美在民间——中国民间美术

- 外国美术鉴赏

- 第一课 大河之源——史前美术和古埃及美术

- 第二课 西方古典艺术的发源地——古希腊、古罗马美术

- 第三课 心灵的慰藉和寄托——宗教建筑

- 第四课 “巨人”辈出——文艺复兴美术

- 第五课 传统与革新——从巴洛克风格到浪漫主义

- 第六课 追求生活的真实——欧洲现实主义美术

- 第七课 从传统走向现代——印象派与后印象派

- 第八课 新的探索——现代绘画、雕塑和工业设计

- 第九课 艺术和科技的新结合——现代建筑