《记念刘和珍君》课件

图片预览

文档简介

课件70张PPT。记念刘和珍君

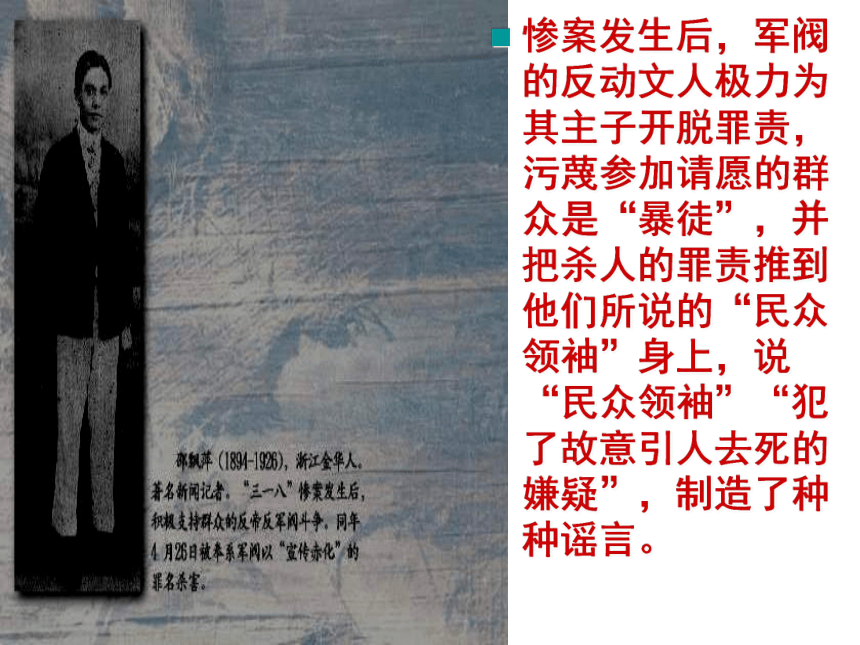

鲁 迅“记”:相当于“纪“,在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词。“念”:思念 怀念 悼念“念”指出本文也是一篇抒情类的文章。悼念“君”:对刘和珍的尊称。 解题 1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成震惊中外的“三·一八”惨案。这一天历史上称之为“民国以来最黑暗的一天”。 3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人在天安门前举行反对八国最后通牒的示威大会,共产党人李大钊在会上作了演讲。会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。这时数百名荷枪实弹的士兵,奉段祺瑞之命,突然向群众队伍开枪射击。 随后,士兵们又手持马刀、刺刀追杀群众。群众死47人,伤200多人,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。 (三·一八惨案) 刘和珍(1904一1926),江西南昌人。出身贫民,好学上进。就读的南昌女师校规森严,她与进步同学一起成立了女师学生自治会,学校被迫取消了不合理的校规,而带头人之一的刘和珍,则受到了“记大过”处分。1921年,刘和珍继续带领同学们向封建势力公开宣战,在江西首倡女子剪发,学校当局认为她“首倡剪发,有伤风化”,被勒令退学。1923年秋,考入国立北京女子高等师范,被大家推选为学生自治会主席。校长杨荫榆由于极力维护封建礼教而引起进步师生的不满,于1924年11月爆发了驱杨运动,这就是我国妇女运动史上著名的女师大风潮。刘和珍作为女师大学生自治会主席,是这次风潮的主要组织者和参加者。她受同学们的委托起草驱杨宣言。在教育总长章士钊的唆使下,杨荫榆竟然率领军警闯进学校,雇佣女流氓打手百余人殴伤学生,刘和珍组织学生奋力彻夜护校。 1926年3月18日这天,刘和珍正患病,时时呕吐,她不顾病痛,进行动员和组织工作。她把标语小旗分发给同学们,发表了简短而激昂的演说,然后高擎校旗,带队出发。正午12时,两千多群众开始示威游行,刘和珍担任女师大队伍的指挥。铁狮子胡同段祺瑞执政府门前的卫队荷枪实弹,如临大敌,几个士兵对手擎校旗的刘和珍指指点点,把罪恶的枪口瞄准了刘和珍。枪声响了,一场预谋的大屠杀开始了。顷刻间,刘和珍身中数弹,卧于血泊之中。同去的张静淑、杨德群急扑过去救助。她说:“你们快走吧,我不行了,不要管我了。” 一排枪弹射过来,张静淑、杨德群倒在她的身边。凶残的士兵冲过来,复用木棒猛击刘和珍……刘和珍牺牲时年仅22岁。惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请愿的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。李大钊是请愿的领导者之一,被土兵用棍棒打伤;中共北方区负贵人陈乔年这一天在执政府前被卫兵用刀刺伤;(《怀旧集》郑超麟) 惨案发生后,鲁迅先后写了《“死地”》《可惨与可笑》《记念刘和珍君》《空谈》《如此“讨赤”》《无花的蔷薇之三》等文章,控诉执政府的血腥暴行。 周作人在惨案发生的次日就写下《为三月十八日国务院残杀事件忠告国民军》《对于大残杀的感想》《可哀与可怕》《关于三月十八日的死者》《新中国的女子》《闲话四则》《死法》等文,愤怒谴责军阀政府的暴行; 因病动手术的梁启超先生也在医院向记者表示了自己的愤慨; 北大代校长蒋梦麟在北大遇难同学公祭大会上致悼词,全场痛哭; 朱自清先生参加了三一八集会游行,亲眼目睹了血腥一幕,遇难学生的血还洒在他身上。作为屠杀的见证人,3月23日,他愤怒地写了《执政府大屠杀记》,记下了那骇人听闻的暴行; 女师大教务长、刘和珍的英文老师林语堂,写了《悼刘和珍杨德群女士》,深切回忆了自己的学生刘和珍; 闻一多发表了《文艺与爱国——纪念三月十八》,称赞烈士们的死难“不仅是爱国,而且是伟大的诗”; 刘半农也写诗悼念死难学生,并经赵元任作曲后传唱全城; 《现代评论》周刊主编、北大法学教授王世杰也写了《论三月十八日惨剧》,并提出要法律制裁段祺瑞及其帮凶; 著名报人邵飘萍的《京报》,接连发表消息,深入地报道惨案真相。 当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无花的蔷薇》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的” ;“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》,后收在《华盖集续编》。又见鲁迅小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》《华盖集》《而已集》《南腔北调集》等共16本。●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。 鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和新文学运动的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。记念刘和珍君鲁迅预习检测

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

赁屋 黯然泣下 喋血 蹀血

屠戮 殒身不恤 绯红 不惮

浸渍 惩创 尸骸 桀骜

攒射 立仆 抹杀 托体同山阿

预习检测liáo dàng fěi dí

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

lìn àn dié dié

赁屋 黯然泣下 喋血 蹀血

lù yǔn fēi dàn

屠戮 殒身不恤 绯红 不惮

zì chuāng hái jié ào

浸渍 惩创 尸骸 桀骜

Cuán pū mǒ ē

攒射 立仆 抹杀 托体同山阿

默读 思考 本文题为“记念刘和珍君”,记念了刘和珍的哪些事迹?

用一句话分别概括七个部分的内容,完成思考练习一;

划出课文中的重点、难点、疑点。⑴给课文每一部分拟一个小标题

①写作缘起,纪念死者。

②唤醒庸人,牢记血债。

③刘和珍概况。

④刘和珍遇害。

⑤刘和珍遇害经过。

⑥“三·一八惨案”教训。

⑦惨案的意义。梳理文章脉络把握全文的整体思路交代写作的缘由

(1、2节)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(3、4、5节)

议论“三一八”惨案的教训和意义

(6、7节)以“记念”为中心表达技巧:将记叙、议论、抒情融为一体整体感知理清思路总体思路 局部思路 思路顺序 悼念刘和珍君

控诉反动政府 痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人 (1~2)记念的缘由 爱 恨 逻辑顺序 追述生平事迹 概写遇难经过 详写遇难细节 (3~5)追忆刘生平 生前 遇害 时间顺序 劝戒徒手请愿 激励奋然前行 (6~7)教训和意义 否定 肯定 逻辑顺序鉴赏课文第一部分:记念的缘由鉴赏课文问题:阅读课文第一、二节,作者为什么要写这篇纪念文章?

1、我也早觉得有写一点东西的必要了

2、我也早觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了。纪念死者,揭露罪行警醒庸人,勿忘血债激励人们,学习猛士记念的缘由写作目的:悲痛悼念;愤怒揭露;沉痛总结 既然如此,为什么作者又说“我实在无话可说”? ①青年的血:

艰于呼吸视听。

②文人学者:

悲哀,出离愤怒。 四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。

鉴赏课文记念的缘由 可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。程度副词,更加愤怒到了极点深深地体味充满血腥和暴力的黑暗统治为烈士的死难感到极度哀痛表示对死者的尊敬语段赏析: 这句话有三层意思:一是表示更深入地体会这浓黑的悲凉的“非人间”;二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;三 是警告“非人间”的反动统治者,不要因为肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债是一定要以血来偿还的。问题: 理解“可是我实在无话可说。四十多个青年的血,使我艰于呼吸视听。此后几个学者文人的阴险论调使我难于痛定。”所蕴涵的思想情感。

回答:揭露反动军阀制造了流血惨案、走狗文人在惨案后制造流言的罪行,表达难以用语言的愤怒和悲痛。语段赏析:鉴赏课文记念的缘由鉴赏课文记念的缘由语段赏析: 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头! 真正的革命者直接面对,不回避直接面对,不回避为人民的苦难而哀痛的人以能为人民谋幸福而感到幸福的人

有是非观,但容易忘记烈士鲜血的民众真的猛士:哀痛者和幸福者: 惨淡的人生:真正勇敢的革命者 反动派统治下的黑暗现实 为国为民哀痛;为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

小结、真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?直面:直接面对;正视:正眼看,不回避。

真的猛士:即为国家为民族敢于牺牲的人,他们敢于面对反动势力的血腥屠杀,不回避,不畏惧,英勇斗争。

哀痛者:“以…为哀痛的人”,他们以国家民族的悲惨命运为最大的哀痛。

幸福者:“以…为幸福的人”他们以勇往直前、奋斗献身为最大的幸福。这是何等的伟大,何等的崇高。——对烈士的讴歌

鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情? ①反动势力:段琪瑞执政府(“当局者”)和“几个所谓学者文人”(“有恶意的闲人”“流言家”)愤怒控诉段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文人下劣无耻的流言②爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,数百死伤者,请愿的群众。鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情? 无比沉痛地悼念刘和珍等遇害者,奉献他的悲哀和尊敬,告诫爱国青年改变斗争的方式;颂扬“为了中国而死的中国的青年”,颂扬她们的勇毅鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。对世界的态度极端地冷漠,他们冷眼观看人生,甚至将烈士的鲜血当作茶余饭后的谈资。对这种人,作者不是不抱希望的。激发人们“更奋然而前行”程君等人

所谓的

学者文人

庸人

悼念、悲痛、怀念仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀愤怒、谴责愤悲问题: 阅读第一、二章,请问提到了哪几种人?他们对烈士的态度如何?作者的感情又是怎样的?真的猛士鉴赏课文记念的缘由一:选出对第1自然段理解不正确的项:

A:文章开篇用史家笔法纪年,目的在于让人们牢记“历史上最黑暗的一天,不忘烈士的死”。

B:文章以“中华民国”纪年,后面又提到“国立”北京女子师范大学,这是愤慨的揭露和讽刺,所谓“民国”竟屠杀自己开办的学校的学生,何以为“民国”。

C:“我独自在礼堂外徘徊”是因为作者无法承受礼堂内那种悲凉的气氛,所以在外徘徊,借以排遣心中的悲愤。

D:正告:严正地告诉。因为刘和珍生前就非常喜爱看鲁迅的文章,即强烈地追求真理,所以程君认为鲁迅还是应忍住悲愤写文章来纪念她。

记念的缘由二:选出对第2自然段理解错误的项:

A :鲁迅编辑的期刊,由于其进步性、革命性,常常受到反动当局的查禁和销毁,“往往有始无终”指的就是这种情形。

B :“这样的生活艰难”指刘和珍生活比较拮据,但为追求真理,她仍“毅然”预定了《莽原》全年。

C:“我也早觉得有写一点东西的必要了”中的“也”说明程君的想法作者自己一样有;而“早”则表明想法由来已久,并不是因程君的提醒才有的。

D:两次写“只能如此而已”,既抒发作者在当时的白色恐怖下无法用更好的方式而只能用写文章来纪念烈士的内疚之情,对敌人的愤慨之情,更能表现作者的理智、坚定、勇敢。记念的缘由鉴赏课文第二部分:刘和珍的生平刘和珍是怎样的一位青年? “然而在这样的生活艰难中”,“毅然”预定全年《莽原》周刊

“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生”参加学潮斗争

对母校前途“黯然至于泣下”

“欣然前往”执政府前请愿而遭残害

“始终微笑,态度温和” 向往革命,渴求真理嫉恶如仇、勇于斗争 有思想,有远见,责任感强烈敢于斗争、热忱爱国和蔼善良可爱的青年 预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想参加学潮斗争——“反抗”

“微笑”“温和”

“黯然”“泣下”斗争精神

温和善良

卓识远见请愿殒身——“欣然”爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 分析刘和珍鲁迅的自谦,表达作者由衷的敬意和谦恭而深沉的自责。难句理解:学生云者,我向来这样想,这样说,现在却觉得有些踌躇了,我应该对她奉献我的悲哀与尊敬。她不是“苟活到现在的我”的学生,是为了中国而死的中国青年。鉴赏课文追忆刘生平惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡!鉴赏课文追忆刘生平难句理解: “已”时间副词,已经;“尤”,程度副词,更加。两词连用,表示强烈的递进语气。“惨象”已足见反动派的凶残;“流言”,则比刀枪更加阴险。军人凶残,文人嚣张。有形的刀枪,加上无形的刀枪--御用文人的笔杆,这就是中国式的专制统治,这就是中国式的白色恐怖。正是这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”了。可是横行无忌的杀人者别忘记:沉默到了极点,就是爆发的时候。“不在……就在……”这一选择复句,既有对反动派的警告更有对“后死者”的呼唤激励,鼓动。我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。 鉴赏课文追忆刘生平特写烈士遇难经过的用意是什么?我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。 执政府的暴虐不言自明流言的荒谬不攻自破鉴赏课文刘和珍之死我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。 鉴赏课文追忆刘生平特写烈士遇难经过的用意是什么?执政府的暴虐不言自明流言的荒谬不攻自破“从背部入”说明了什么? 为什么突出“其一是手枪”? 回答: 刘当时中弹,是“弹从背入”,可见并不是“丛击军警”与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她不是什么“暴徒”,倒是府卫队的卑这次屠杀是有人指挥的,事前筹划好的,决不是军警各自的“正当防御”。这些铁的事实,有力地戳穿了段政府对死难者所横加的种种罪名。

鉴赏

课文1、“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵! ”中“伟大”一词是否是反语? 明确:这个“伟大”指三个女子的伟大,“从容地转辗”是概括她们互相救助的情况。如此沉勇如此友爱,其精神之伟大确实令人惊心动魄。 “惊心动魄的伟大”?是赞颂刘和珍等人的勇敢行为和不怕牺牲的精神。

2、中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”中“伟绩”和“武功”有什么含义? 明确:“伟绩”“武功”是反动势力自己的夸耀,鲁迅用这两个词,当然是反语。 反语反语,互文当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。赞颂刘和珍等人的勇毅行为和不怕牺牲的精神。反语难句理解:鉴赏课文追忆刘生平鉴赏课文第三部分:惨案的教训和意义问题:鲁迅对请愿这种斗争方式持什么态度?怎样表达?大量木材——小块煤比喻大量血——社会历史前进一小步请愿大量流血——不能推动社会进步“徒手”,更多血——更不能推动进步不赞成徒手请愿鉴赏课文教训和意义大量的木材 :代价巨大的流血斗争 结果却只是一小块:请愿是不在其中的,更何况是徒手。 才能前进一小步 请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。 问题:鲁迅对请愿这种斗争方式持什么态度?怎样表达?不赞成徒手请愿问题:文中引用陶渊明的诗有什么用意?说明烈士的鲜血没有白流,死者与青山同在万古常青,人们会永远纪念死者,记住惨案的教训,从而下定决心投入战斗。问题: “苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。 回答:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。进而明确,这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用。这一段文字寥寥,却充满着感奋之情。鉴赏课文教训和意义小结说痛惜赞颂爱国青年愤慨抨击反动政府及文人唤醒民众,激励革命者悲 愤不说悲愤至极言不尽意(情感因素〕悲愤的感情贯穿全文记念刘和珍君梳理情感脉络的语句线索1、“我也早觉得有写一点东西的必要了”2、“可是我实在无话可说”3、“我也早觉得有写一点东西的必要了”4、“我还有什么话可说呢?”5、“我还有要说的话”6、“呜呼,我说不出话”①切入角度巧妙 鲁迅对“三·一八”惨案的评述,以记念刘和珍作为切入角度,写她的正义感、责任感,写她的“微笑”“和蔼”,以一当十,塑造了请愿群众的群体形象。侧面写明请愿群众的身份、形象,让人了解这是怎样可爱的青年。段政府杀害的就是这样一批可爱的青年,流言家污蔑的就是这样一批可爱的青年,其凶残、下劣便不言而喻,什么“暴徒”什么“受人利用”,无耻谰言都不攻自破。写北京女子师范大学的追悼会,又真切的反映了惨案之后正义的人们怎样深切地悼念死难者。作者记念的是一个刘和珍评述的却是“三·一八”惨案整个事件。理解这篇课文,也应该把握其博大而深刻的思想内容。写作特点 ②简练的记述、精辟的议论、浓烈的抒情完美结合 文章题名为“记念”,当然离不开对逝者事迹的记叙,但本文没有详细介绍刘和珍的生平,也没有详写惨案本身,而只是抓住“始终微笑”、“欣然前往”等特征,突出她在女师大风潮和“三·一八”惨案中的战斗英姿。在简要记叙的基础上,常用精辟的语言抒写感慨,观点鲜明,思想深刻。如对徒手请愿的分析,殉难意义评价。无论是记叙还是议论,都凝聚着作者强烈深沉的激情,事中寓情,理中融情。事、理、情交融,具有浓郁的抒情气氛。“鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的政治立场,他的深刻的对于社会的观察,他的热烈的对于民众的同情。”——瞿秋白爱恨悲喜,巧妙交织“《记念刘和珍君》这篇文章真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。” ——许广平语言特点

一:反复诉说,意味深远

二:爱恨悲喜,巧妙交织

三:连用虚词,表意丰富鲁迅杂文的深刻性文化巨人小结全文

鲁迅先生的《记念刘和珍君》其实是对“三·一八”惨案的述评。文章第一、二节是说写作的缘起,后面侧重于探求本次死伤者对于将来的意义。作者的笔触涉及到三类人:反动势力、爱国青年和处在中间状态的所谓的“庸人”。他愤怒地控诉段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文人下劣无耻的流言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献他的悲哀和尊敬。一方面告诫爱国青年要注意斗争的方式,另一方面颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。请你为刘和珍写一幅挽联,以寄哀思。赴国难真猛士显真精神,悼芳魂小女子铸大勇毅。 死了倒也罢了,若不想到二

位有老母倚闾,亲朋盼信;活着又怎么着,无非多经几番的枪声震耳,弹雨淋头。 长歌当哭 控诉卑劣之徒热血为证 鼓舞奋勇之士 朽不垂永

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《且介亭杂文》《华盖集》《而已集》《南腔北调集》等共16本。●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。 鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和新文学运动的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。记念刘和珍君鲁迅预习检测

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

赁屋 黯然泣下 喋血 蹀血

屠戮 殒身不恤 绯红 不惮

浸渍 惩创 尸骸 桀骜

攒射 立仆 抹杀 托体同山阿

预习检测liáo dàng fěi dí

寥落 长歌当哭 菲薄 洗涤

lìn àn dié dié

赁屋 黯然泣下 喋血 蹀血

lù yǔn fēi dàn

屠戮 殒身不恤 绯红 不惮

zì chuāng hái jié ào

浸渍 惩创 尸骸 桀骜

Cuán pū mǒ ē

攒射 立仆 抹杀 托体同山阿

默读 思考 本文题为“记念刘和珍君”,记念了刘和珍的哪些事迹?

用一句话分别概括七个部分的内容,完成思考练习一;

划出课文中的重点、难点、疑点。⑴给课文每一部分拟一个小标题

①写作缘起,纪念死者。

②唤醒庸人,牢记血债。

③刘和珍概况。

④刘和珍遇害。

⑤刘和珍遇害经过。

⑥“三·一八惨案”教训。

⑦惨案的意义。梳理文章脉络把握全文的整体思路交代写作的缘由

(1、2节)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(3、4、5节)

议论“三一八”惨案的教训和意义

(6、7节)以“记念”为中心表达技巧:将记叙、议论、抒情融为一体整体感知理清思路总体思路 局部思路 思路顺序 悼念刘和珍君

控诉反动政府 痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人 (1~2)记念的缘由 爱 恨 逻辑顺序 追述生平事迹 概写遇难经过 详写遇难细节 (3~5)追忆刘生平 生前 遇害 时间顺序 劝戒徒手请愿 激励奋然前行 (6~7)教训和意义 否定 肯定 逻辑顺序鉴赏课文第一部分:记念的缘由鉴赏课文问题:阅读课文第一、二节,作者为什么要写这篇纪念文章?

1、我也早觉得有写一点东西的必要了

2、我也早觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了。纪念死者,揭露罪行警醒庸人,勿忘血债激励人们,学习猛士记念的缘由写作目的:悲痛悼念;愤怒揭露;沉痛总结 既然如此,为什么作者又说“我实在无话可说”? ①青年的血:

艰于呼吸视听。

②文人学者:

悲哀,出离愤怒。 四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。

鉴赏课文记念的缘由 可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。程度副词,更加愤怒到了极点深深地体味充满血腥和暴力的黑暗统治为烈士的死难感到极度哀痛表示对死者的尊敬语段赏析: 这句话有三层意思:一是表示更深入地体会这浓黑的悲凉的“非人间”;二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;三 是警告“非人间”的反动统治者,不要因为肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债是一定要以血来偿还的。问题: 理解“可是我实在无话可说。四十多个青年的血,使我艰于呼吸视听。此后几个学者文人的阴险论调使我难于痛定。”所蕴涵的思想情感。

回答:揭露反动军阀制造了流血惨案、走狗文人在惨案后制造流言的罪行,表达难以用语言的愤怒和悲痛。语段赏析:鉴赏课文记念的缘由鉴赏课文记念的缘由语段赏析: 真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头! 真正的革命者直接面对,不回避直接面对,不回避为人民的苦难而哀痛的人以能为人民谋幸福而感到幸福的人

有是非观,但容易忘记烈士鲜血的民众真的猛士:哀痛者和幸福者: 惨淡的人生:真正勇敢的革命者 反动派统治下的黑暗现实 为国为民哀痛;为国为民而牺牲,为改变旧世界而牺牲,并以此为幸福。

小结、真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?直面:直接面对;正视:正眼看,不回避。

真的猛士:即为国家为民族敢于牺牲的人,他们敢于面对反动势力的血腥屠杀,不回避,不畏惧,英勇斗争。

哀痛者:“以…为哀痛的人”,他们以国家民族的悲惨命运为最大的哀痛。

幸福者:“以…为幸福的人”他们以勇往直前、奋斗献身为最大的幸福。这是何等的伟大,何等的崇高。——对烈士的讴歌

鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情? ①反动势力:段琪瑞执政府(“当局者”)和“几个所谓学者文人”(“有恶意的闲人”“流言家”)愤怒控诉段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文人下劣无耻的流言②爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,数百死伤者,请愿的群众。鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情? 无比沉痛地悼念刘和珍等遇害者,奉献他的悲哀和尊敬,告诫爱国青年改变斗争的方式;颂扬“为了中国而死的中国的青年”,颂扬她们的勇毅鲁迅的笔触涉及哪几个方面? 表达作者什么感情?③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。对世界的态度极端地冷漠,他们冷眼观看人生,甚至将烈士的鲜血当作茶余饭后的谈资。对这种人,作者不是不抱希望的。激发人们“更奋然而前行”程君等人

所谓的

学者文人

庸人

悼念、悲痛、怀念仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀愤怒、谴责愤悲问题: 阅读第一、二章,请问提到了哪几种人?他们对烈士的态度如何?作者的感情又是怎样的?真的猛士鉴赏课文记念的缘由一:选出对第1自然段理解不正确的项:

A:文章开篇用史家笔法纪年,目的在于让人们牢记“历史上最黑暗的一天,不忘烈士的死”。

B:文章以“中华民国”纪年,后面又提到“国立”北京女子师范大学,这是愤慨的揭露和讽刺,所谓“民国”竟屠杀自己开办的学校的学生,何以为“民国”。

C:“我独自在礼堂外徘徊”是因为作者无法承受礼堂内那种悲凉的气氛,所以在外徘徊,借以排遣心中的悲愤。

D:正告:严正地告诉。因为刘和珍生前就非常喜爱看鲁迅的文章,即强烈地追求真理,所以程君认为鲁迅还是应忍住悲愤写文章来纪念她。

记念的缘由二:选出对第2自然段理解错误的项:

A :鲁迅编辑的期刊,由于其进步性、革命性,常常受到反动当局的查禁和销毁,“往往有始无终”指的就是这种情形。

B :“这样的生活艰难”指刘和珍生活比较拮据,但为追求真理,她仍“毅然”预定了《莽原》全年。

C:“我也早觉得有写一点东西的必要了”中的“也”说明程君的想法作者自己一样有;而“早”则表明想法由来已久,并不是因程君的提醒才有的。

D:两次写“只能如此而已”,既抒发作者在当时的白色恐怖下无法用更好的方式而只能用写文章来纪念烈士的内疚之情,对敌人的愤慨之情,更能表现作者的理智、坚定、勇敢。记念的缘由鉴赏课文第二部分:刘和珍的生平刘和珍是怎样的一位青年? “然而在这样的生活艰难中”,“毅然”预定全年《莽原》周刊

“不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生”参加学潮斗争

对母校前途“黯然至于泣下”

“欣然前往”执政府前请愿而遭残害

“始终微笑,态度温和” 向往革命,渴求真理嫉恶如仇、勇于斗争 有思想,有远见,责任感强烈敢于斗争、热忱爱国和蔼善良可爱的青年 预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想参加学潮斗争——“反抗”

“微笑”“温和”

“黯然”“泣下”斗争精神

温和善良

卓识远见请愿殒身——“欣然”爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 分析刘和珍鲁迅的自谦,表达作者由衷的敬意和谦恭而深沉的自责。难句理解:学生云者,我向来这样想,这样说,现在却觉得有些踌躇了,我应该对她奉献我的悲哀与尊敬。她不是“苟活到现在的我”的学生,是为了中国而死的中国青年。鉴赏课文追忆刘生平惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡!鉴赏课文追忆刘生平难句理解: “已”时间副词,已经;“尤”,程度副词,更加。两词连用,表示强烈的递进语气。“惨象”已足见反动派的凶残;“流言”,则比刀枪更加阴险。军人凶残,文人嚣张。有形的刀枪,加上无形的刀枪--御用文人的笔杆,这就是中国式的专制统治,这就是中国式的白色恐怖。正是这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”了。可是横行无忌的杀人者别忘记:沉默到了极点,就是爆发的时候。“不在……就在……”这一选择复句,既有对反动派的警告更有对“后死者”的呼唤激励,鼓动。我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。 鉴赏课文追忆刘生平特写烈士遇难经过的用意是什么?我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。 执政府的暴虐不言自明流言的荒谬不攻自破鉴赏课文刘和珍之死我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。 但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。 鉴赏课文追忆刘生平特写烈士遇难经过的用意是什么?执政府的暴虐不言自明流言的荒谬不攻自破“从背部入”说明了什么? 为什么突出“其一是手枪”? 回答: 刘当时中弹,是“弹从背入”,可见并不是“丛击军警”与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她不是什么“暴徒”,倒是府卫队的卑这次屠杀是有人指挥的,事前筹划好的,决不是军警各自的“正当防御”。这些铁的事实,有力地戳穿了段政府对死难者所横加的种种罪名。

鉴赏

课文1、“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵! ”中“伟大”一词是否是反语? 明确:这个“伟大”指三个女子的伟大,“从容地转辗”是概括她们互相救助的情况。如此沉勇如此友爱,其精神之伟大确实令人惊心动魄。 “惊心动魄的伟大”?是赞颂刘和珍等人的勇敢行为和不怕牺牲的精神。

2、中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”中“伟绩”和“武功”有什么含义? 明确:“伟绩”“武功”是反动势力自己的夸耀,鲁迅用这两个词,当然是反语。 反语反语,互文当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。赞颂刘和珍等人的勇毅行为和不怕牺牲的精神。反语难句理解:鉴赏课文追忆刘生平鉴赏课文第三部分:惨案的教训和意义问题:鲁迅对请愿这种斗争方式持什么态度?怎样表达?大量木材——小块煤比喻大量血——社会历史前进一小步请愿大量流血——不能推动社会进步“徒手”,更多血——更不能推动进步不赞成徒手请愿鉴赏课文教训和意义大量的木材 :代价巨大的流血斗争 结果却只是一小块:请愿是不在其中的,更何况是徒手。 才能前进一小步 请愿时的流血是不能推动历史前进的,吸取血的教训,改变战斗方法。 问题:鲁迅对请愿这种斗争方式持什么态度?怎样表达?不赞成徒手请愿问题:文中引用陶渊明的诗有什么用意?说明烈士的鲜血没有白流,死者与青山同在万古常青,人们会永远纪念死者,记住惨案的教训,从而下定决心投入战斗。问题: “苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。 回答:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。进而明确,这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用。这一段文字寥寥,却充满着感奋之情。鉴赏课文教训和意义小结说痛惜赞颂爱国青年愤慨抨击反动政府及文人唤醒民众,激励革命者悲 愤不说悲愤至极言不尽意(情感因素〕悲愤的感情贯穿全文记念刘和珍君梳理情感脉络的语句线索1、“我也早觉得有写一点东西的必要了”2、“可是我实在无话可说”3、“我也早觉得有写一点东西的必要了”4、“我还有什么话可说呢?”5、“我还有要说的话”6、“呜呼,我说不出话”①切入角度巧妙 鲁迅对“三·一八”惨案的评述,以记念刘和珍作为切入角度,写她的正义感、责任感,写她的“微笑”“和蔼”,以一当十,塑造了请愿群众的群体形象。侧面写明请愿群众的身份、形象,让人了解这是怎样可爱的青年。段政府杀害的就是这样一批可爱的青年,流言家污蔑的就是这样一批可爱的青年,其凶残、下劣便不言而喻,什么“暴徒”什么“受人利用”,无耻谰言都不攻自破。写北京女子师范大学的追悼会,又真切的反映了惨案之后正义的人们怎样深切地悼念死难者。作者记念的是一个刘和珍评述的却是“三·一八”惨案整个事件。理解这篇课文,也应该把握其博大而深刻的思想内容。写作特点 ②简练的记述、精辟的议论、浓烈的抒情完美结合 文章题名为“记念”,当然离不开对逝者事迹的记叙,但本文没有详细介绍刘和珍的生平,也没有详写惨案本身,而只是抓住“始终微笑”、“欣然前往”等特征,突出她在女师大风潮和“三·一八”惨案中的战斗英姿。在简要记叙的基础上,常用精辟的语言抒写感慨,观点鲜明,思想深刻。如对徒手请愿的分析,殉难意义评价。无论是记叙还是议论,都凝聚着作者强烈深沉的激情,事中寓情,理中融情。事、理、情交融,具有浓郁的抒情气氛。“鲁迅的语言,往往使人在寥寥数语中,体察到他的政治立场,他的深刻的对于社会的观察,他的热烈的对于民众的同情。”——瞿秋白爱恨悲喜,巧妙交织“《记念刘和珍君》这篇文章真是一字一泪,是用血泪写出了心坎里的同声一哭。” ——许广平语言特点

一:反复诉说,意味深远

二:爱恨悲喜,巧妙交织

三:连用虚词,表意丰富鲁迅杂文的深刻性文化巨人小结全文

鲁迅先生的《记念刘和珍君》其实是对“三·一八”惨案的述评。文章第一、二节是说写作的缘起,后面侧重于探求本次死伤者对于将来的意义。作者的笔触涉及到三类人:反动势力、爱国青年和处在中间状态的所谓的“庸人”。他愤怒地控诉段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文人下劣无耻的流言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献他的悲哀和尊敬。一方面告诫爱国青年要注意斗争的方式,另一方面颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。请你为刘和珍写一幅挽联,以寄哀思。赴国难真猛士显真精神,悼芳魂小女子铸大勇毅。 死了倒也罢了,若不想到二

位有老母倚闾,亲朋盼信;活着又怎么着,无非多经几番的枪声震耳,弹雨淋头。 长歌当哭 控诉卑劣之徒热血为证 鼓舞奋勇之士 朽不垂永