人教版高中(必修一)《短新闻两篇》课件

文档属性

| 名称 | 人教版高中(必修一)《短新闻两篇》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-18 21:19:39 | ||

图片预览

文档简介

课件101张PPT。短新闻两篇短新闻两篇别了,不列颠尼亚

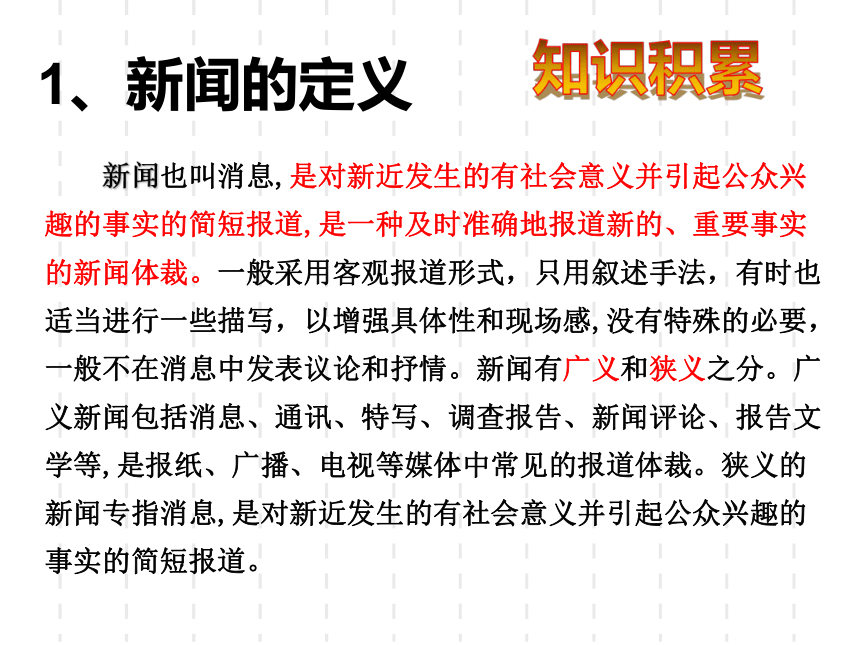

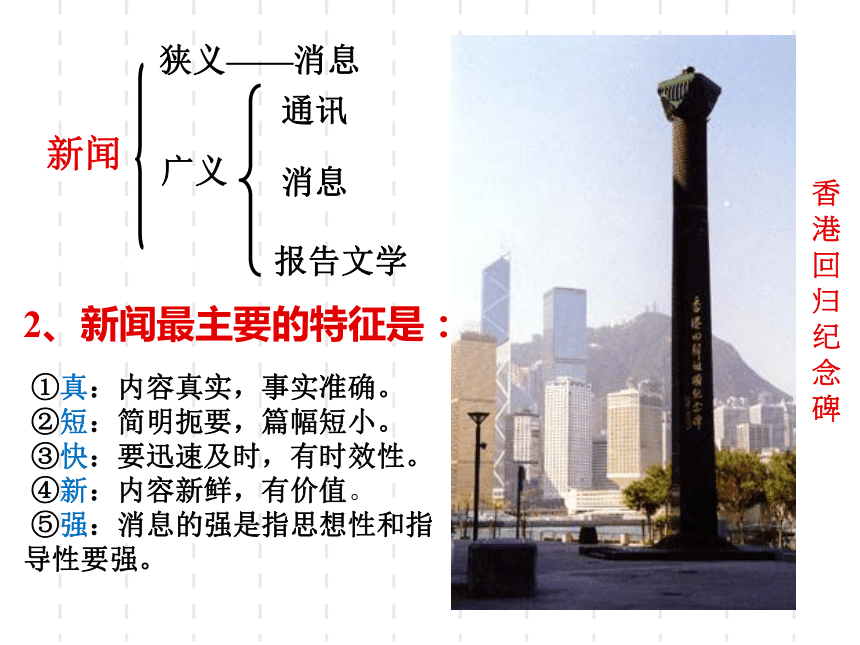

奥斯维辛没有什么新闻 香港回归碑奥斯维辛集中营 新闻也叫消息,是对新近发生的有社会意义并引起公众兴趣的事实的简短报道,是一种及时准确地报道新的、重要事实的新闻体裁。一般采用客观报道形式,只用叙述手法,有时也适当进行一些描写,以增强具体性和现场感,没有特殊的必要,一般不在消息中发表议论和抒情。新闻有广义和狭义之分。广义新闻包括消息、通讯、特写、调查报告、新闻评论、报告文学等,是报纸、广播、电视等媒体中常见的报道体裁。狭义的新闻专指消息,是对新近发生的有社会意义并引起公众兴趣的事实的简短报道。1、新闻的定义知识积累新闻狭义——消息通讯2、新闻最主要的特征是: 香 港 回 归 纪 念 碑 ①真:内容真实,事实准确。 ②短:简明扼要,篇幅短小。 ③快:要迅速及时,有时效性。 ④新:内容新鲜,有价值。 ⑤强:消息的强是指思想性和指导性要强。 广义消息报告文学3.构成新闻的要素是什么?

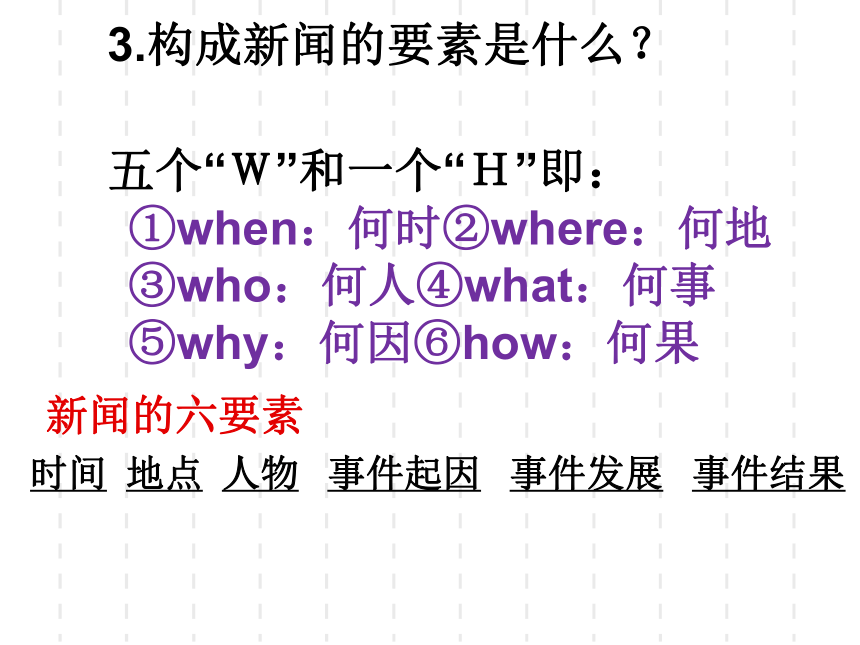

五个“W”和一个“H”即: ①when:何时②where:何地③who:何人④what:何事⑤why:何因⑥how:何果

新闻的六要素时间 地点 人物 事件起因 事件发展 事件结果标题:全文的“眼睛”,可以只有一个大标题,也可以有副标题。导语:一般是开头第一句或第一段。是对事件或事件中心的概括。主体:正文部分,是导语内容的具体化。阐述生动、具体的新闻事实。新闻的主要结构4、新闻的一般结构:标题、导语、主体、背景和结语背景:对新闻事实进行解释的事实材料。结语:用来小结、展望、评价、激励等。 5、哪几部分是缺一不可的?标题、导语、主体 新闻标题(消息),它是用以揭示新闻内容的一段最简短的文字。标题必须简明、准确地概括消息的主要内容,帮助读者理解报道的事实。其字号一般大于正文,它通常被用来借代整篇消息。

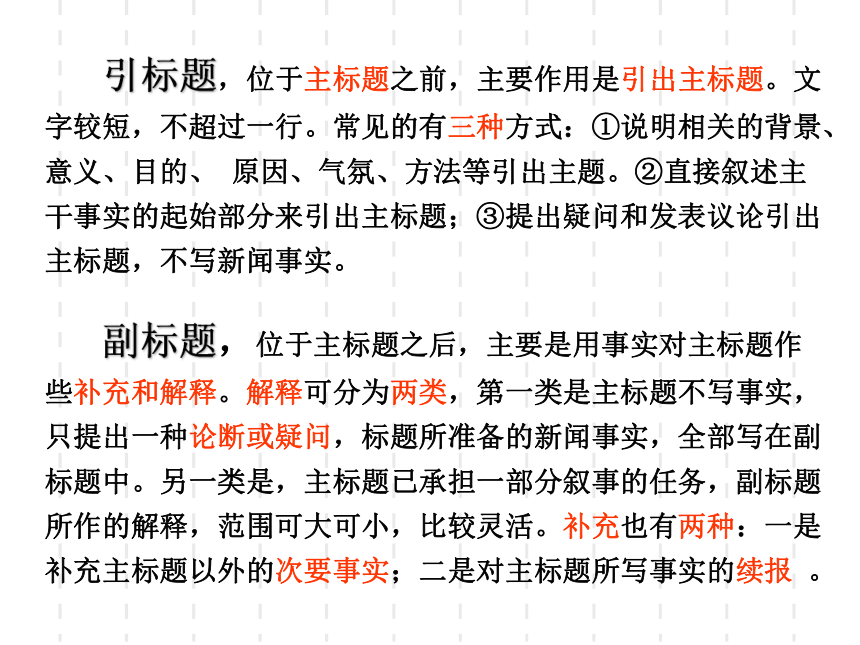

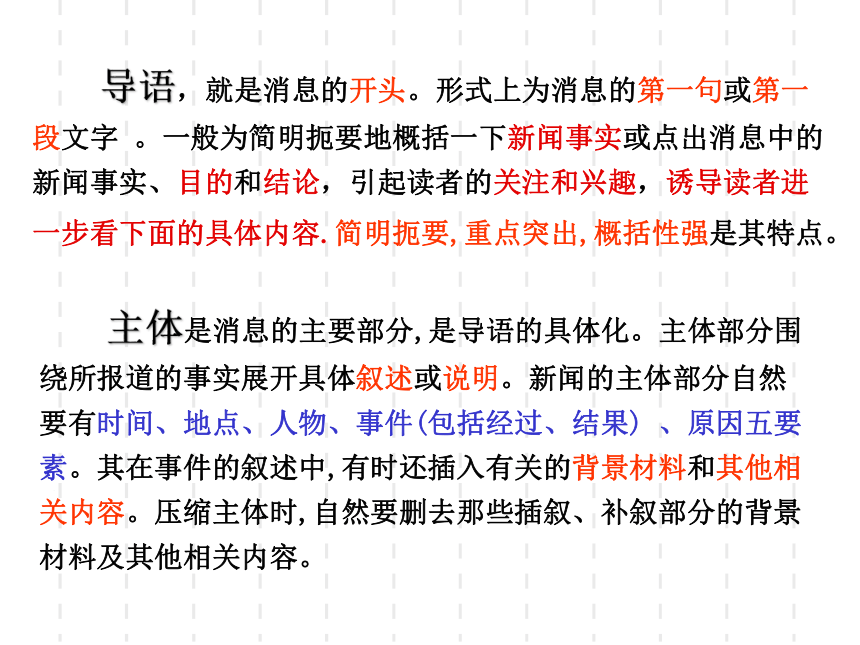

新闻的标题可分为:主标题、引标题、副标题。 主标题,说明新闻中最重要或最引人注意的事实和思想,是标题的最主要的部分,主标题在整个标题中所用的字号最大,居于最显著的位置,起到了核心的作用。 引标题,位于主标题之前,主要作用是引出主标题。文字较短,不超过一行。常见的有三种方式:①说明相关的背景、意义、目的、 原因、气氛、方法等引出主题。②直接叙述主干事实的起始部分来引出主标题;③提出疑问和发表议论引出主标题,不写新闻事实。 副标题,位于主标题之后,主要是用事实对主标题作些补充和解释。解释可分为两类,第一类是主标题不写事实,只提出一种论断或疑问,标题所准备的新闻事实,全部写在副标题中。另一类是,主标题已承担一部分叙事的任务,副标题所作的解释,范围可大可小,比较灵活。补充也有两种:一是补充主标题以外的次要事实;二是对主标题所写事实的续报 。 导语,就是消息的开头。形式上为消息的第一句或第一段文字 。一般为简明扼要地概括一下新闻事实或点出消息中的新闻事实、目的和结论,引起读者的关注和兴趣,诱导读者进一步看下面的具体内容.简明扼要,重点突出,概括性强是其特点。 主体是消息的主要部分,是导语的具体化。主体部分围绕所报道的事实展开具体叙述或说明。新闻的主体部分自然要有时间、地点、人物、事件(包括经过、结果) 、原因五要素。其在事件的叙述中,有时还插入有关的背景材料和其他相关内容。压缩主体时,自然要删去那些插叙、补叙部分的背景材料及其他相关内容。 结尾(有时可无)是整个消息的结束语,一般是消息的最后一句话或最后一段文字。它用于提示事实的意义,指出事件发展的趋向,或对报道内容作概括小结;也可以用激励启发性的语言给人希望,发人深思,催人振作,具有画龙点睛的作用。除基本要素“人物” “事件”外,其他要素往往不必出现。 背景是指事件的历史背景、周围环境及其他方面的联系 等。其作用在于帮助读者深刻理解新闻的内容和价值,起到 衬托、深化主题的作用。新闻体裁大体分三类:

1、新闻报道,有消息、通讯、新闻特写、新闻公报、调查报告、专访等;

2、新闻评论,有社论、述评、编辑部文章、评论员文章、思想评论、理论文章等;

3、副刊体裁,有散文、杂文、小品、诗歌、小说、剧本、报告文学、回忆录、曲艺等。别了,“不列颠尼亚” 1997年7月1日,香港回归祖国,新华社记者周树春等四人写了一篇题为《别了,不列颠尼亚》的新闻,报道了查尔斯王子代表英国参加中英交接仪式并与末代港督彭定康离开香港的具体情况。这篇新闻,通过对告别仪式的现场描述和156年的沧桑回顾,体现出香港回归的划时代的重大历史意义。作为对重大历史事件的纪录,这篇报道笔法灵活,感情深沉,语言精当,内涵丰富,是一篇新闻特写的佳作。背景简介“东方之珠”——香港香港会展中心香港维多利亚港夜景繁华的香港街道字词积累学生轮流朗读课文,注意感彩,语速适中,掌握字词.

Chè jīng zhǔ zài

撤离 紫荆花 瞩目 接载

zǎi

载 :记载 载入史册 年 三年五载

zài

载:1 装载 2 盛放 3 负荷,承受 (水则载舟,水则覆舟) 4 乘坐,乘车 5 满,充满 (怨声载道) 6载歌载舞整体感知快速浏览课文、整体感知课文,完成下列问题,五分钟后指名同学回答.

1、本文正文由哪几个部分组成?

2、本文主体部分就是选取97香港回归,英国撤退时的几个重要场景。找出这几个场景和对应时间,并用最简洁的语言加以概括。香港 维多利亚港 ■1、本文正文由哪几个部分组成:1、导语

(第1段)2、主体

(2—10段)3、结语

(最后1段) 2、本文主体部分就是选取97香港回归,英国撤退时的几个重要场景。找出这几个场景和对应时间,并用最简洁的语言加以概括。第一场景:4点30分, 港督府 末任港督降旗仪式。 (第三自然段) 掩映在绿树丛中的港督府于1885年建成,随着末代港督的离去,这座古典风格的白色建筑成为历史的陈迹。 第二场景: 4点40分,港督府

彭定康告别港督府(第三自然段)彭定康和女儿离开总督府 第三场景:6时15分,添马舰东面

英国统治结束告别仪式(第五自然段)彭定康接过降下的旗帜第四场景:7时45分,港岛广场 第二次降旗仪式(第五自然段)第五场景:子夜时分,交接仪式现场,

中英香港政权交接易帜。(第八自然段)第六场景:7月1日零点40分, 添马舰东面港湾

查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离港。 (第十自然段)3、概括出英国殖民者告别仪式的过程。4时30分,末任港督的降旗仪式;

4时40分,彭定康离开港督府;

6时15分,英国告别仪式;

7时45分,降旗仪式;

子夜时分,香港交接仪式上的易帜;

0点40分,“不列颠尼亚”号离开香港。 4、请找出本文的背景材料,说说背景材料有何作用?

如:第4、7、11自然段。背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使历史事件有了历史的纵深感,也使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。1、如何理解“别了,不列颠尼亚”标题的含义?

一方面,字面上看是写查尔斯王子和末任港督乘坐游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫南海夜幕中,这是现实的场景;

另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。

问题探究:标题的意义和作用 1 象征意义:用英国皇家游轮“不列颠尼亚”代表英国在香港的统治。 2 讽刺意义:词语“别了”表明英国在香港的统治结束。 3 强调作用:标题是倒装句式,将“别了”提前。有突出和强调作用,引人注意。 ? 标题创意1、一语双关 意味深长2、句式倒装,重在突出、强调回归、雪耻离开、告别停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

“不列颠尼亚”号和巨幅紫荆花图案构成形成鲜明对比,说明英国在香港的统治即将结束,而作为特别行政区象征的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,香港即将回到祖国的怀抱。

2、为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

英国曾经被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落下了。所以把英国的告别仪式称为“日落仪式”。

3、分析“大英帝国从海上来,又从海上去。”

短短的十三个字,运用对比手法,包含着无穷的意蕴:当年从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。胜利的自豪之情,溢于言表。

第一次降旗——港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下

这标志今后的香港再也不会由港督来统治

4、讨论:文中三次写到降旗,各有什么意义? 第二次降旗——港岛上的每天一度的降旗

平时,这一次降旗是很平常的,但这一次降旗,意义非常大,因为标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱 第三次降旗——7月1日子夜时分的中英香港交接仪式的易帜

它标志着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权 最后一次降旗仪式结束后,彭定康将离去。世界各大媒体的记者都把镜头对准了港督府,中央电视台现场直播全过程,世人也都把目光聚焦在这里,等待着彭定康最后的离去,但是出人意料的事情发生了,镜头中末代港督神色黯然,降落的米字旗叠放在他的膝头,带有皇家标记的“劳斯莱斯”并未驶离,而是缓缓地围着港督府绕开了圈子……5、如果你是现场记者,对观看实况转播的亿万观众该说什么?记者

中央电视台记者白岩松的现场解说词是:“彭定康的车轮原地转起了圈子,但历史的车轮是不会在原地转圈的。”凤凰卫视的解说词是“按惯例,历任港督离港前都要坐车绕总督府两圈,彭定康也不例外,只是不同的是,彭定康没有继任了。”诗人

港督府前车马稀,缓降慢别米字旗。 小号声中斜阳暮,细雨蒙蒙霸权离。请你将本文改写成一句话新闻英国撤离香港奥斯维辛没有什么新闻背景简介 这篇新闻是美国记者罗森塔尔二战后访问奥斯维辛集中营博物馆之后采写的,发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。

奥斯维辛集中营 奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内, 1940年4月27日, 德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年开始对集中营进行了扩建,二战结束时, 整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。 “奥斯维辛”一词演变到现在,已成为了屠杀和灭绝人性的代名词。 奥斯威辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座。由于有上百万人在这里被德国法西斯杀害,它又被称为“死亡工厂”。德国法西斯在集中营内设立了用活人进行“医学试验”的专门“病房”和实验室,还建有4个大规模杀人的毒气“浴室”及储尸窖和焚尸炉。1944年,这里每天要焚烧约6000具尸体。残暴的法西斯分子甚至在焚尸前敲掉受害者的金牙,剥下纹身人的皮肤做灯罩,并剪下女人的长发编织成地毯,被杀害的多是犹太人。 奥斯维辛集中营分营布热津卡集中营正门。当年囚犯被火车直接押进这个大门。 一位党卫军的头目弗里希上尉对一批又一批新来的囚犯说过这样的话:“我警告你们,你们不是到一个疗养院来,你们是到一个德国的集中营来,你们除了从烟囱里出去外,就没有别的路走出这儿。” 有时候杀人并不需要动用刀枪,只需要一挥手、一点头,一个示意动作,大批的人就被选中送向死亡。整车拉走的尸体大批的犹太人被送向死亡照片显示的是奥斯维辛集中营密布的电网 毒气室中等死的囚犯集中营堆积如山的尸骨纳粹警察射杀犹太妇女德国妇女在走过800多具囚犯的尸体时 巨大的焚尸炉被用来做医学实验的犹太儿童 奥斯维辛集中营档案室中部分遇难者照片 集中营幸存者妇女与孩子走向毒气室奥斯维辛集中营11号楼和12号楼之间的“死亡墙” 。该墙因党卫军当年在这里随意枪杀囚犯而得名。 自学指导:请同学们速读课文,完成以下四个问题:

1:文章一开始描述了奥斯维辛现在的情景:阳光明媚,绿树成阴,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?

2.如何理解:在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放这句话?

3.为什么“奥斯维辛没有什么新闻”作者还要去报道?

4.《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息有什么不同?

整体感知 浏览课文按新闻的导语、背景、主体、结语几方面概括一下这篇新闻的内容

一、导语:布热金卡阳光明媚但曾是人间地狱(1~3)

二、背景:引 入奥斯维辛背景材料介绍奥斯维辛可怕的历史(4~6)

三、主体:随参观者脚步而行(7~15)

四、结语:再次强调奥斯维辛没有什么新闻(16) 在课文的第一段中,哪一个词表示了作者的惊讶?阳光明媚,绿树成荫,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?阅读第一段至第二段,思考:“居然”

作者心中对布热金卡的想象与现实有很大的不同.(有什么不同呢?)

今天的奥斯维辛集中营博物馆景色固然美好,却与这里的历史不相配。这个曾经暗无天日的人间地狱,应该“永远没有阳光,百花永远凋谢”,然而一踏进集中营,作者却吃惊地发现,这个该被历史永远诅咒的地方,竟有这样和平美好的景色,他一时无法接受,所以感到可怕。作者无一字控诉,可是由此所体现出的强烈愤懑的感情,让读者感到无比压抑。61年前的奥斯维辛集中营 在第三段至第五段中,作者向我们介绍了奥斯维辛集中营可怕、血腥的历史,他谈到了集中营的地理位置以及当年纳粹在集中营里的暴行。

站在集中营里,身为记者的罗森塔尔又有了一种什么感情?他为什么会产生这种感情?(如果你是记者,你站在集中营里时,你会有什么感觉?)阅读第三段至第六段,思考:但正是那些恐怖的“旧闻”深深地震撼了记者,催促他写下了这篇报道。毒气室外景作者再次重复“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。”他产生了一种非写不可的“使命感”,产生了一种“不安的心情”,正如标题所言,奥斯维辛集中营已成历史,只有“旧闻”没有“新闻”请同学们自由朗读课文7至15,完成下列问题。

1.理清参观者路线 。

2.找出描写参观者的行动和神情的句子。

3.写参观者的行动和神情,说明了什么?

随着参观者的脚步,我们走进了集中营。问题:在参观过程中,记者的眼光是落在什么上面的?试从文章中找出参观的主体是谁?记者在参观时,他的注意力是放在什么上面的?作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其它参观者身上,参观游览的主体实际上是其它游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。1.理清课文思路 。参观路线毒气室——焚尸炉——女监室 ——试验室——纪念墙——窒息室2、参观者的行动和神情参观者默默地迈着步子

他们的步履逐渐得放慢了下来

他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖

一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来

另一位参观者进来了,她退了下来,在自己胸前画十字。

他们感到自己也在被窒息

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”开始时——“默默地迈着步子”、想象成了现实——“步履不由得慢了下来”看见毒气室时——“特别恐怖,使他终生难忘”看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时——“不由自主地停下脚步,浑身发抖”看到狭小的女牢房时——“惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来”看见试验室时——庆幸“没有打开门进去”,否则会“羞红了脸的”参观纪念长廊时——沉思参观执行绞刑的地下室时——“感到自己也在被窒息”参观结束时——“参观者用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:‘够了’。”参观者的所见所感和反应3.描写参观者行动和神情的目的作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!

是任何心智健全的人所无法想象的遇难者的鞋子遇难者的遗物“…一看到成堆的头发和婴儿的鞋子,…停下脚步,浑身发抖。…” ——《奥斯维辛没有什么新闻》奥斯维辛集中营里拥挤的囚犯宿舍“…这些三层的长条盒子,…在这样大一块地方,每夜要塞进去五到十人睡觉…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》 部分死难者的照片“…这是数以千计的照片,是囚徒们的照片。他们都死了——这些面对照相机镜头的男人和妇女,都知道死亡在等待着他们…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》4、问题:课文中有好几处写到了与奥斯维辛集中营不相称的事物,如第八段写到:“在德国人撤退时炸毁的布热津卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”。请思考一下,这样的一种反差和对比有什么作用?

1,讽刺,任纳粹党多么残暴,终归阻止不了生命的进程。

2,控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是最恶劣的罪行。 这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。

这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。5、文章最后一段再次照应首段,突出了文章的主题(本文的主题是什么?),使整篇文章浑然一体。对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师” 6.为什么“奥斯维辛没有什么新闻”作者还要去报道?

第一次出现在中间

这句话的意思是奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确是没有什么新闻可供报道了,但另一方面,即使没有新闻,作者还是要写,因为他感到一种非写不可的使命感。第二次是临近结尾

除了呼应前文之外,还突出了文章主题。奥斯维辛虽然是没有什么新鲜东西了,但每一个参观者进来了都只有一个感受,那就是震惊和窒息,驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。思考:7、《奥斯维辛没有什么新闻》这篇报道与我们在报纸上看到的一般报道有什么不同之处?比较的方面比较的项目《奥斯维辛没有什么新闻》

(1)双线展开,情、景、事融为一体。

一方面写奥斯维辛集中营,一方面写参观者的见闻感受和心情。作者匠心独运、巧妙安排,以更真实深刻地揭露主题。

(2)视觉独特,从“平静”的环境中发现新闻。

作者以独特环境中的见闻感受,发现了平静之下的风暴,感受到罪恶与善良的对立,以情感波澜构成了《奥斯维辛没有什么新闻》这一优秀作品的基调。写作特色(3)对照和反衬手法的运用。

例如:“在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。”本句反衬并与“布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱”形成对照。普利策获奖词《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。 1944年,穷途末路的德国纳粹开始加紧屠杀集中营的囚犯。一次,一个小女孩在被推进坑中,即将被活埋的时候,抬起头对拿着铁锹的纳粹士兵说: “叔叔,请把我埋的浅一点好吗?这样我妈妈就容易找到我了。” ······ 由此情景,你能联想到我们中华民族所遭受的深重苦难吗?拓展延伸???? 1937年12月13日,南京城沦陷, 30万以上中国人被残杀。其手段之残忍,行为之野蛮,令人发指。时间长达6个星期, 这段血腥的历史是现代文明史上最黑暗的一页,这场浩劫是中国人永远的伤痛,也是全人类的耻辱。从某种意义上说,它的性质比二战时德国纳粹杀害犹太人更严重,毕竟纳粹屠杀犹太人是一个党屠杀一个民族,而南京大屠杀是一个民族屠杀另一个民族。 记住历史,不要记住仇恨

——已故南京大屠杀幸存者李秀英的遗言 尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。 ——施罗德 忘记过去,

——(列宁) 作为中学生的我们,应该怎么做呢?就意味着背叛珍爱和平

反对战争奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动今天的“死亡墙”德国总理向遇难者致哀课后思考“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。当时,她在想什么呢?现在她在这堵奥斯维辛集中营遇难者纪念墙上,又在想什么呢?”这不仅是作者的疑问,也是给读者提出的问题。请你写一段文字,描述一下她的内心活动。如何拟写新闻的主标题 有导语的新闻语段,就在导语中筛选相关的信息,因为导语是对新闻主体事件的高度概括;

没有导语的新闻语段,应在主体部分筛选相关的信息。无论在导语中,还是在主体中,我们筛选的都是新闻中最新鲜、最重要、最有特点的、最本质的信息。我们将这些信息进行整合、归纳、概括,组成表意完整的句子,就是大致的主标题了。 新闻写作练习请为下面的新闻拟写标题。(不超过12字) 本报讯?(记者?海鹰)昨日上午,全省经营规模最大、图书品种最齐全的综合性书城——厦门对外图书交流中心厦门书城正式投入使用。海协会副会长张铭清,市人大常委会原主任李秀记,国家外文局副局长方正辉,省新闻出版局副局长陈忠财,省新闻出版局巡视员、省版协副主席李玉光,市领导洪碧玲、杜明聪、苏文金、庄威,台湾图书发行协进会理事长傅春生,以及两岸出版发行界的嘉宾出席了开业典礼。 ????位于莲坂国际文化大厦的厦门书城共五层,营业面积达13000平方米,常年经营图书种类达15万种。开业典礼上,市委宣传部副部长林聪明受市委常委、宣传部部长洪碧玲的委托,对厦门书城的开业表示祝贺。他表示,厦门书城的开业标志着厦门图书发行业的规模发展,将成为厦门一个重要的文化服务设施。 全省最大书城在厦门开张?请将下列内容概括成一句话新闻 (不超过15字)

新华社珠峰大本营 5月22日电(记者张景勇 边巴次仁) 红色测量觇标竖立在地球之颠,珠峰脚下的6个交会测量点同时展开峰顶连测;GPS测量设备、冰雪深雷达探测仪在峰顶开始工作……22日11时08分,2005年珠峰高程测量迎来决战时刻:我国登山测量队员成功登顶,珠峰测量顺利展开。

我国成功进行珠峰登顶测量 用一句话概括下面一段话的主要信息。(不超过10个字) 目前,全球已有85个国家的2300余所高校开设了汉语课程,3000万外国人正在学习中文。许多外国人为留学、就业、投资、贸易等,苦学“方块字”,苦练“中国话”。英国计划在未来五年内拨款100万英镑普及中文学习;美国将汉语纳入国民教育体系;韩国不少企业都开设中文学习班。

全球掀起汉语学习热。 为下则新闻拟写标题。(不超过20字)

本报讯:10月23日-27日,济宁市2010年导游资格考试考前培训班分别在济宁和曲阜同时开课,来自全市500多名考生参加了此次培训。

今年导游资格考试报名总人数为627人,其中汉语579人,英语35人,英语加试7人,法语3人,日语2人,外省转入1人。在全部报名人员中,具有大专或以上学历的占到80%以上,专科以上学历所占的比例高于往年。 ??? 为提高我市导游队伍总体水平,本次培训聘请了山东省旅游职业学院知名教授,对导游基础知识、旅游政策法规和导游实务进行了专项培训。此次培训班在保留传统培训模式的基础上,增加了现场导游实务的培训。市旅游咨询培训中心岳庆芝主任分别从景点讲解和导游服务规范与应急问题处理等方面进行了详细讲解,并组织考生到东大寺景区和孔庙景区进行实地模拟演练,丰富了培训内容,提高了考生应试能力,收到了良好效果,也受到广大考生的一致欢迎。 济宁市2010年导游资格考试考前培训圆满结束

奥斯维辛没有什么新闻 香港回归碑奥斯维辛集中营 新闻也叫消息,是对新近发生的有社会意义并引起公众兴趣的事实的简短报道,是一种及时准确地报道新的、重要事实的新闻体裁。一般采用客观报道形式,只用叙述手法,有时也适当进行一些描写,以增强具体性和现场感,没有特殊的必要,一般不在消息中发表议论和抒情。新闻有广义和狭义之分。广义新闻包括消息、通讯、特写、调查报告、新闻评论、报告文学等,是报纸、广播、电视等媒体中常见的报道体裁。狭义的新闻专指消息,是对新近发生的有社会意义并引起公众兴趣的事实的简短报道。1、新闻的定义知识积累新闻狭义——消息通讯2、新闻最主要的特征是: 香 港 回 归 纪 念 碑 ①真:内容真实,事实准确。 ②短:简明扼要,篇幅短小。 ③快:要迅速及时,有时效性。 ④新:内容新鲜,有价值。 ⑤强:消息的强是指思想性和指导性要强。 广义消息报告文学3.构成新闻的要素是什么?

五个“W”和一个“H”即: ①when:何时②where:何地③who:何人④what:何事⑤why:何因⑥how:何果

新闻的六要素时间 地点 人物 事件起因 事件发展 事件结果标题:全文的“眼睛”,可以只有一个大标题,也可以有副标题。导语:一般是开头第一句或第一段。是对事件或事件中心的概括。主体:正文部分,是导语内容的具体化。阐述生动、具体的新闻事实。新闻的主要结构4、新闻的一般结构:标题、导语、主体、背景和结语背景:对新闻事实进行解释的事实材料。结语:用来小结、展望、评价、激励等。 5、哪几部分是缺一不可的?标题、导语、主体 新闻标题(消息),它是用以揭示新闻内容的一段最简短的文字。标题必须简明、准确地概括消息的主要内容,帮助读者理解报道的事实。其字号一般大于正文,它通常被用来借代整篇消息。

新闻的标题可分为:主标题、引标题、副标题。 主标题,说明新闻中最重要或最引人注意的事实和思想,是标题的最主要的部分,主标题在整个标题中所用的字号最大,居于最显著的位置,起到了核心的作用。 引标题,位于主标题之前,主要作用是引出主标题。文字较短,不超过一行。常见的有三种方式:①说明相关的背景、意义、目的、 原因、气氛、方法等引出主题。②直接叙述主干事实的起始部分来引出主标题;③提出疑问和发表议论引出主标题,不写新闻事实。 副标题,位于主标题之后,主要是用事实对主标题作些补充和解释。解释可分为两类,第一类是主标题不写事实,只提出一种论断或疑问,标题所准备的新闻事实,全部写在副标题中。另一类是,主标题已承担一部分叙事的任务,副标题所作的解释,范围可大可小,比较灵活。补充也有两种:一是补充主标题以外的次要事实;二是对主标题所写事实的续报 。 导语,就是消息的开头。形式上为消息的第一句或第一段文字 。一般为简明扼要地概括一下新闻事实或点出消息中的新闻事实、目的和结论,引起读者的关注和兴趣,诱导读者进一步看下面的具体内容.简明扼要,重点突出,概括性强是其特点。 主体是消息的主要部分,是导语的具体化。主体部分围绕所报道的事实展开具体叙述或说明。新闻的主体部分自然要有时间、地点、人物、事件(包括经过、结果) 、原因五要素。其在事件的叙述中,有时还插入有关的背景材料和其他相关内容。压缩主体时,自然要删去那些插叙、补叙部分的背景材料及其他相关内容。 结尾(有时可无)是整个消息的结束语,一般是消息的最后一句话或最后一段文字。它用于提示事实的意义,指出事件发展的趋向,或对报道内容作概括小结;也可以用激励启发性的语言给人希望,发人深思,催人振作,具有画龙点睛的作用。除基本要素“人物” “事件”外,其他要素往往不必出现。 背景是指事件的历史背景、周围环境及其他方面的联系 等。其作用在于帮助读者深刻理解新闻的内容和价值,起到 衬托、深化主题的作用。新闻体裁大体分三类:

1、新闻报道,有消息、通讯、新闻特写、新闻公报、调查报告、专访等;

2、新闻评论,有社论、述评、编辑部文章、评论员文章、思想评论、理论文章等;

3、副刊体裁,有散文、杂文、小品、诗歌、小说、剧本、报告文学、回忆录、曲艺等。别了,“不列颠尼亚” 1997年7月1日,香港回归祖国,新华社记者周树春等四人写了一篇题为《别了,不列颠尼亚》的新闻,报道了查尔斯王子代表英国参加中英交接仪式并与末代港督彭定康离开香港的具体情况。这篇新闻,通过对告别仪式的现场描述和156年的沧桑回顾,体现出香港回归的划时代的重大历史意义。作为对重大历史事件的纪录,这篇报道笔法灵活,感情深沉,语言精当,内涵丰富,是一篇新闻特写的佳作。背景简介“东方之珠”——香港香港会展中心香港维多利亚港夜景繁华的香港街道字词积累学生轮流朗读课文,注意感彩,语速适中,掌握字词.

Chè jīng zhǔ zài

撤离 紫荆花 瞩目 接载

zǎi

载 :记载 载入史册 年 三年五载

zài

载:1 装载 2 盛放 3 负荷,承受 (水则载舟,水则覆舟) 4 乘坐,乘车 5 满,充满 (怨声载道) 6载歌载舞整体感知快速浏览课文、整体感知课文,完成下列问题,五分钟后指名同学回答.

1、本文正文由哪几个部分组成?

2、本文主体部分就是选取97香港回归,英国撤退时的几个重要场景。找出这几个场景和对应时间,并用最简洁的语言加以概括。香港 维多利亚港 ■1、本文正文由哪几个部分组成:1、导语

(第1段)2、主体

(2—10段)3、结语

(最后1段) 2、本文主体部分就是选取97香港回归,英国撤退时的几个重要场景。找出这几个场景和对应时间,并用最简洁的语言加以概括。第一场景:4点30分, 港督府 末任港督降旗仪式。 (第三自然段) 掩映在绿树丛中的港督府于1885年建成,随着末代港督的离去,这座古典风格的白色建筑成为历史的陈迹。 第二场景: 4点40分,港督府

彭定康告别港督府(第三自然段)彭定康和女儿离开总督府 第三场景:6时15分,添马舰东面

英国统治结束告别仪式(第五自然段)彭定康接过降下的旗帜第四场景:7时45分,港岛广场 第二次降旗仪式(第五自然段)第五场景:子夜时分,交接仪式现场,

中英香港政权交接易帜。(第八自然段)第六场景:7月1日零点40分, 添马舰东面港湾

查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离港。 (第十自然段)3、概括出英国殖民者告别仪式的过程。4时30分,末任港督的降旗仪式;

4时40分,彭定康离开港督府;

6时15分,英国告别仪式;

7时45分,降旗仪式;

子夜时分,香港交接仪式上的易帜;

0点40分,“不列颠尼亚”号离开香港。 4、请找出本文的背景材料,说说背景材料有何作用?

如:第4、7、11自然段。背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使历史事件有了历史的纵深感,也使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。1、如何理解“别了,不列颠尼亚”标题的含义?

一方面,字面上看是写查尔斯王子和末任港督乘坐游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫南海夜幕中,这是现实的场景;

另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。

问题探究:标题的意义和作用 1 象征意义:用英国皇家游轮“不列颠尼亚”代表英国在香港的统治。 2 讽刺意义:词语“别了”表明英国在香港的统治结束。 3 强调作用:标题是倒装句式,将“别了”提前。有突出和强调作用,引人注意。 ? 标题创意1、一语双关 意味深长2、句式倒装,重在突出、强调回归、雪耻离开、告别停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

“不列颠尼亚”号和巨幅紫荆花图案构成形成鲜明对比,说明英国在香港的统治即将结束,而作为特别行政区象征的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,香港即将回到祖国的怀抱。

2、为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

英国曾经被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落下了。所以把英国的告别仪式称为“日落仪式”。

3、分析“大英帝国从海上来,又从海上去。”

短短的十三个字,运用对比手法,包含着无穷的意蕴:当年从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。胜利的自豪之情,溢于言表。

第一次降旗——港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下

这标志今后的香港再也不会由港督来统治

4、讨论:文中三次写到降旗,各有什么意义? 第二次降旗——港岛上的每天一度的降旗

平时,这一次降旗是很平常的,但这一次降旗,意义非常大,因为标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱 第三次降旗——7月1日子夜时分的中英香港交接仪式的易帜

它标志着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权 最后一次降旗仪式结束后,彭定康将离去。世界各大媒体的记者都把镜头对准了港督府,中央电视台现场直播全过程,世人也都把目光聚焦在这里,等待着彭定康最后的离去,但是出人意料的事情发生了,镜头中末代港督神色黯然,降落的米字旗叠放在他的膝头,带有皇家标记的“劳斯莱斯”并未驶离,而是缓缓地围着港督府绕开了圈子……5、如果你是现场记者,对观看实况转播的亿万观众该说什么?记者

中央电视台记者白岩松的现场解说词是:“彭定康的车轮原地转起了圈子,但历史的车轮是不会在原地转圈的。”凤凰卫视的解说词是“按惯例,历任港督离港前都要坐车绕总督府两圈,彭定康也不例外,只是不同的是,彭定康没有继任了。”诗人

港督府前车马稀,缓降慢别米字旗。 小号声中斜阳暮,细雨蒙蒙霸权离。请你将本文改写成一句话新闻英国撤离香港奥斯维辛没有什么新闻背景简介 这篇新闻是美国记者罗森塔尔二战后访问奥斯维辛集中营博物馆之后采写的,发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。

奥斯维辛集中营 奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内, 1940年4月27日, 德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年开始对集中营进行了扩建,二战结束时, 整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。 “奥斯维辛”一词演变到现在,已成为了屠杀和灭绝人性的代名词。 奥斯威辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座。由于有上百万人在这里被德国法西斯杀害,它又被称为“死亡工厂”。德国法西斯在集中营内设立了用活人进行“医学试验”的专门“病房”和实验室,还建有4个大规模杀人的毒气“浴室”及储尸窖和焚尸炉。1944年,这里每天要焚烧约6000具尸体。残暴的法西斯分子甚至在焚尸前敲掉受害者的金牙,剥下纹身人的皮肤做灯罩,并剪下女人的长发编织成地毯,被杀害的多是犹太人。 奥斯维辛集中营分营布热津卡集中营正门。当年囚犯被火车直接押进这个大门。 一位党卫军的头目弗里希上尉对一批又一批新来的囚犯说过这样的话:“我警告你们,你们不是到一个疗养院来,你们是到一个德国的集中营来,你们除了从烟囱里出去外,就没有别的路走出这儿。” 有时候杀人并不需要动用刀枪,只需要一挥手、一点头,一个示意动作,大批的人就被选中送向死亡。整车拉走的尸体大批的犹太人被送向死亡照片显示的是奥斯维辛集中营密布的电网 毒气室中等死的囚犯集中营堆积如山的尸骨纳粹警察射杀犹太妇女德国妇女在走过800多具囚犯的尸体时 巨大的焚尸炉被用来做医学实验的犹太儿童 奥斯维辛集中营档案室中部分遇难者照片 集中营幸存者妇女与孩子走向毒气室奥斯维辛集中营11号楼和12号楼之间的“死亡墙” 。该墙因党卫军当年在这里随意枪杀囚犯而得名。 自学指导:请同学们速读课文,完成以下四个问题:

1:文章一开始描述了奥斯维辛现在的情景:阳光明媚,绿树成阴,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?

2.如何理解:在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放这句话?

3.为什么“奥斯维辛没有什么新闻”作者还要去报道?

4.《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息有什么不同?

整体感知 浏览课文按新闻的导语、背景、主体、结语几方面概括一下这篇新闻的内容

一、导语:布热金卡阳光明媚但曾是人间地狱(1~3)

二、背景:引 入奥斯维辛背景材料介绍奥斯维辛可怕的历史(4~6)

三、主体:随参观者脚步而行(7~15)

四、结语:再次强调奥斯维辛没有什么新闻(16) 在课文的第一段中,哪一个词表示了作者的惊讶?阳光明媚,绿树成荫,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?阅读第一段至第二段,思考:“居然”

作者心中对布热金卡的想象与现实有很大的不同.(有什么不同呢?)

今天的奥斯维辛集中营博物馆景色固然美好,却与这里的历史不相配。这个曾经暗无天日的人间地狱,应该“永远没有阳光,百花永远凋谢”,然而一踏进集中营,作者却吃惊地发现,这个该被历史永远诅咒的地方,竟有这样和平美好的景色,他一时无法接受,所以感到可怕。作者无一字控诉,可是由此所体现出的强烈愤懑的感情,让读者感到无比压抑。61年前的奥斯维辛集中营 在第三段至第五段中,作者向我们介绍了奥斯维辛集中营可怕、血腥的历史,他谈到了集中营的地理位置以及当年纳粹在集中营里的暴行。

站在集中营里,身为记者的罗森塔尔又有了一种什么感情?他为什么会产生这种感情?(如果你是记者,你站在集中营里时,你会有什么感觉?)阅读第三段至第六段,思考:但正是那些恐怖的“旧闻”深深地震撼了记者,催促他写下了这篇报道。毒气室外景作者再次重复“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。”他产生了一种非写不可的“使命感”,产生了一种“不安的心情”,正如标题所言,奥斯维辛集中营已成历史,只有“旧闻”没有“新闻”请同学们自由朗读课文7至15,完成下列问题。

1.理清参观者路线 。

2.找出描写参观者的行动和神情的句子。

3.写参观者的行动和神情,说明了什么?

随着参观者的脚步,我们走进了集中营。问题:在参观过程中,记者的眼光是落在什么上面的?试从文章中找出参观的主体是谁?记者在参观时,他的注意力是放在什么上面的?作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其它参观者身上,参观游览的主体实际上是其它游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。1.理清课文思路 。参观路线毒气室——焚尸炉——女监室 ——试验室——纪念墙——窒息室2、参观者的行动和神情参观者默默地迈着步子

他们的步履逐渐得放慢了下来

他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖

一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来

另一位参观者进来了,她退了下来,在自己胸前画十字。

他们感到自己也在被窒息

参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:“够了”开始时——“默默地迈着步子”、想象成了现实——“步履不由得慢了下来”看见毒气室时——“特别恐怖,使他终生难忘”看到成堆的头发和婴儿的鞋子、死囚牢房时——“不由自主地停下脚步,浑身发抖”看到狭小的女牢房时——“惊惧万分,张大了嘴巴,他想叫,但是叫不出来”看见试验室时——庆幸“没有打开门进去”,否则会“羞红了脸的”参观纪念长廊时——沉思参观执行绞刑的地下室时——“感到自己也在被窒息”参观结束时——“参观者用恳求的目光彼此看了一眼,然后对解说员说:‘够了’。”参观者的所见所感和反应3.描写参观者行动和神情的目的作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!

是任何心智健全的人所无法想象的遇难者的鞋子遇难者的遗物“…一看到成堆的头发和婴儿的鞋子,…停下脚步,浑身发抖。…” ——《奥斯维辛没有什么新闻》奥斯维辛集中营里拥挤的囚犯宿舍“…这些三层的长条盒子,…在这样大一块地方,每夜要塞进去五到十人睡觉…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》 部分死难者的照片“…这是数以千计的照片,是囚徒们的照片。他们都死了——这些面对照相机镜头的男人和妇女,都知道死亡在等待着他们…”

——《奥斯维辛没有什么新闻》4、问题:课文中有好几处写到了与奥斯维辛集中营不相称的事物,如第八段写到:“在德国人撤退时炸毁的布热津卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”。请思考一下,这样的一种反差和对比有什么作用?

1,讽刺,任纳粹党多么残暴,终归阻止不了生命的进程。

2,控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是最恶劣的罪行。 这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。

这两种事物,组成了一幅对比鲜明的令人难忘的画面,既揭露了法西斯摧残美好生命的罪行,又暗示了生命是不会彻底被摧垮的,正义必将战胜邪恶。正义之花也会在地球上遍地开放。5、文章最后一段再次照应首段,突出了文章的主题(本文的主题是什么?),使整篇文章浑然一体。对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师” 6.为什么“奥斯维辛没有什么新闻”作者还要去报道?

第一次出现在中间

这句话的意思是奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确是没有什么新闻可供报道了,但另一方面,即使没有新闻,作者还是要写,因为他感到一种非写不可的使命感。第二次是临近结尾

除了呼应前文之外,还突出了文章主题。奥斯维辛虽然是没有什么新鲜东西了,但每一个参观者进来了都只有一个感受,那就是震惊和窒息,驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。思考:7、《奥斯维辛没有什么新闻》这篇报道与我们在报纸上看到的一般报道有什么不同之处?比较的方面比较的项目《奥斯维辛没有什么新闻》

(1)双线展开,情、景、事融为一体。

一方面写奥斯维辛集中营,一方面写参观者的见闻感受和心情。作者匠心独运、巧妙安排,以更真实深刻地揭露主题。

(2)视觉独特,从“平静”的环境中发现新闻。

作者以独特环境中的见闻感受,发现了平静之下的风暴,感受到罪恶与善良的对立,以情感波澜构成了《奥斯维辛没有什么新闻》这一优秀作品的基调。写作特色(3)对照和反衬手法的运用。

例如:“在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。”本句反衬并与“布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱”形成对照。普利策获奖词《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。 1944年,穷途末路的德国纳粹开始加紧屠杀集中营的囚犯。一次,一个小女孩在被推进坑中,即将被活埋的时候,抬起头对拿着铁锹的纳粹士兵说: “叔叔,请把我埋的浅一点好吗?这样我妈妈就容易找到我了。” ······ 由此情景,你能联想到我们中华民族所遭受的深重苦难吗?拓展延伸???? 1937年12月13日,南京城沦陷, 30万以上中国人被残杀。其手段之残忍,行为之野蛮,令人发指。时间长达6个星期, 这段血腥的历史是现代文明史上最黑暗的一页,这场浩劫是中国人永远的伤痛,也是全人类的耻辱。从某种意义上说,它的性质比二战时德国纳粹杀害犹太人更严重,毕竟纳粹屠杀犹太人是一个党屠杀一个民族,而南京大屠杀是一个民族屠杀另一个民族。 记住历史,不要记住仇恨

——已故南京大屠杀幸存者李秀英的遗言 尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。 ——施罗德 忘记过去,

——(列宁) 作为中学生的我们,应该怎么做呢?就意味着背叛珍爱和平

反对战争奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动今天的“死亡墙”德国总理向遇难者致哀课后思考“这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。当时,她在想什么呢?现在她在这堵奥斯维辛集中营遇难者纪念墙上,又在想什么呢?”这不仅是作者的疑问,也是给读者提出的问题。请你写一段文字,描述一下她的内心活动。如何拟写新闻的主标题 有导语的新闻语段,就在导语中筛选相关的信息,因为导语是对新闻主体事件的高度概括;

没有导语的新闻语段,应在主体部分筛选相关的信息。无论在导语中,还是在主体中,我们筛选的都是新闻中最新鲜、最重要、最有特点的、最本质的信息。我们将这些信息进行整合、归纳、概括,组成表意完整的句子,就是大致的主标题了。 新闻写作练习请为下面的新闻拟写标题。(不超过12字) 本报讯?(记者?海鹰)昨日上午,全省经营规模最大、图书品种最齐全的综合性书城——厦门对外图书交流中心厦门书城正式投入使用。海协会副会长张铭清,市人大常委会原主任李秀记,国家外文局副局长方正辉,省新闻出版局副局长陈忠财,省新闻出版局巡视员、省版协副主席李玉光,市领导洪碧玲、杜明聪、苏文金、庄威,台湾图书发行协进会理事长傅春生,以及两岸出版发行界的嘉宾出席了开业典礼。 ????位于莲坂国际文化大厦的厦门书城共五层,营业面积达13000平方米,常年经营图书种类达15万种。开业典礼上,市委宣传部副部长林聪明受市委常委、宣传部部长洪碧玲的委托,对厦门书城的开业表示祝贺。他表示,厦门书城的开业标志着厦门图书发行业的规模发展,将成为厦门一个重要的文化服务设施。 全省最大书城在厦门开张?请将下列内容概括成一句话新闻 (不超过15字)

新华社珠峰大本营 5月22日电(记者张景勇 边巴次仁) 红色测量觇标竖立在地球之颠,珠峰脚下的6个交会测量点同时展开峰顶连测;GPS测量设备、冰雪深雷达探测仪在峰顶开始工作……22日11时08分,2005年珠峰高程测量迎来决战时刻:我国登山测量队员成功登顶,珠峰测量顺利展开。

我国成功进行珠峰登顶测量 用一句话概括下面一段话的主要信息。(不超过10个字) 目前,全球已有85个国家的2300余所高校开设了汉语课程,3000万外国人正在学习中文。许多外国人为留学、就业、投资、贸易等,苦学“方块字”,苦练“中国话”。英国计划在未来五年内拨款100万英镑普及中文学习;美国将汉语纳入国民教育体系;韩国不少企业都开设中文学习班。

全球掀起汉语学习热。 为下则新闻拟写标题。(不超过20字)

本报讯:10月23日-27日,济宁市2010年导游资格考试考前培训班分别在济宁和曲阜同时开课,来自全市500多名考生参加了此次培训。

今年导游资格考试报名总人数为627人,其中汉语579人,英语35人,英语加试7人,法语3人,日语2人,外省转入1人。在全部报名人员中,具有大专或以上学历的占到80%以上,专科以上学历所占的比例高于往年。 ??? 为提高我市导游队伍总体水平,本次培训聘请了山东省旅游职业学院知名教授,对导游基础知识、旅游政策法规和导游实务进行了专项培训。此次培训班在保留传统培训模式的基础上,增加了现场导游实务的培训。市旅游咨询培训中心岳庆芝主任分别从景点讲解和导游服务规范与应急问题处理等方面进行了详细讲解,并组织考生到东大寺景区和孔庙景区进行实地模拟演练,丰富了培训内容,提高了考生应试能力,收到了良好效果,也受到广大考生的一致欢迎。 济宁市2010年导游资格考试考前培训圆满结束