2017-2018学年鲁人版必修二 《赤壁赋》 课件(22张)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年鲁人版必修二 《赤壁赋》 课件(22张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-19 11:34:40 | ||

图片预览

文档简介

课件22张PPT。赤 壁 赋苏 轼 作者简介苏轼 诗词、文赋、书法、绘画,样样精通,儒家和佛老思想兼具。入世则积极进取,图建功业;怀才不遇则寄情山水。写作背景 元丰三年(1079年),苏轼因作诗讽刺王安石新法(“乌台诗案”),被捕入狱。出狱后,被贬黄州团练副使。为排遣内心郁闷,他泛舟赤壁,先后写下了前后《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》。赋是一种有韵的文体,讲求声律、押韵、对偶等形式,有辞赋、骈赋和律赋等。 苏轼作为?“文耀百代,词唱千年,诗传万世,书画俱工”的“魅力全才”,却注定漂泊一生,磨难一生,但又不失豁达、乐观。他因乌台诗案,因政治迫害被贬黄州。黄州可以说是他政治的低谷,也可以说是他才华的巅峰,秋雨先生在《东坡突围》中写到“苏轼选择了赤壁,赤壁也成全了苏轼”。最负盛名的?“赤壁三咏”就创作于此,《念奴娇??赤壁怀古》是其中的一咏,我们今天所学的课文《赤壁赋》也是其中的一咏。 作者简介教学目标:

1、学习和积累有关文言字词的知识及特殊用法、句式。 2、体会课文景、情、理交融的特点。

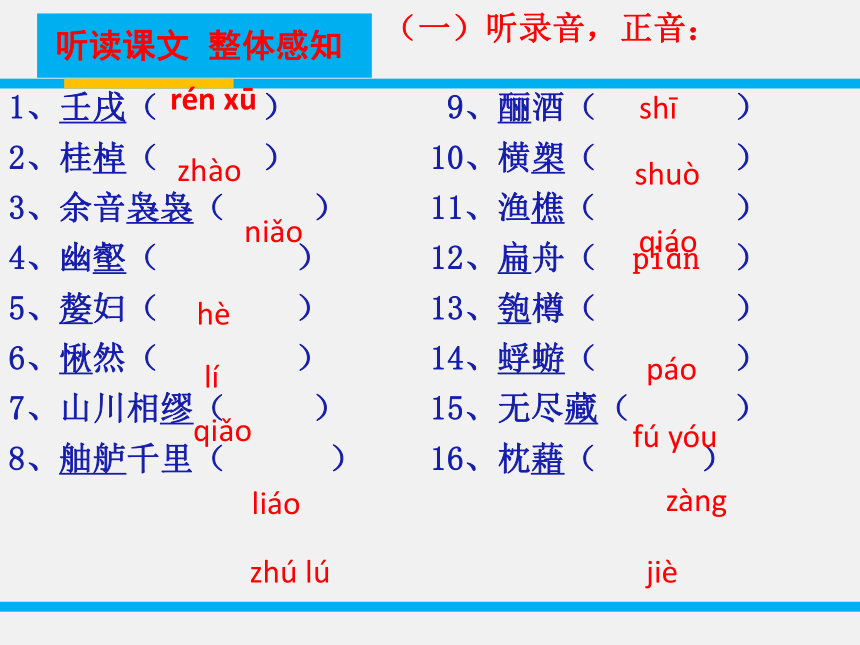

3、学习作者豁达乐观的精神 1、壬戌( ) 9、酾酒( )

2、桂棹( ) 10、横槊( )

3、余音袅袅( ) 11、渔樵( )

4、幽壑( ) 12、扁舟( piān )

5、嫠妇( ) 13、匏樽( )

6、愀然( ) 14、蜉蝣( )

7、山川相缪( ) 15、无尽藏( )

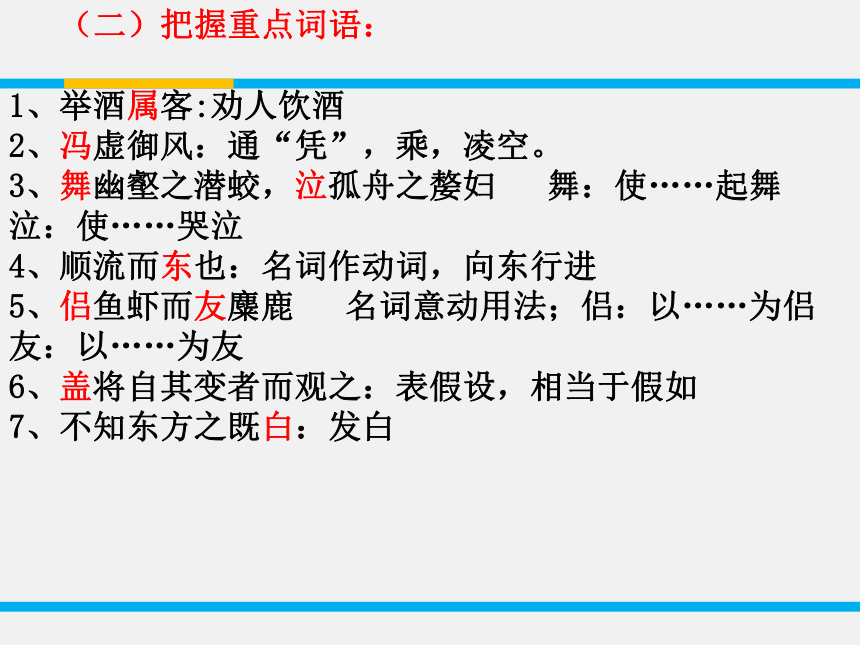

8、舳舻千里( ) 16、枕藉( ) rén xūzhàoniǎohèlíqiǎoliáozhú lúshīshuòqiáopáofú yóuzàngjiè 听读课文 整体感知(一)听录音,正音:1、举酒属客:劝人饮酒

2、冯虚御风:通“凭”,乘,凌空。

3、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇 舞:使……起舞 泣:使……哭泣

4、顺流而东也:名词作动词,向东行进

5、侣鱼虾而友麋鹿 名词意动用法;侣:以……为侣 友:以……为友

6、盖将自其变者而观之:表假设,相当于假如

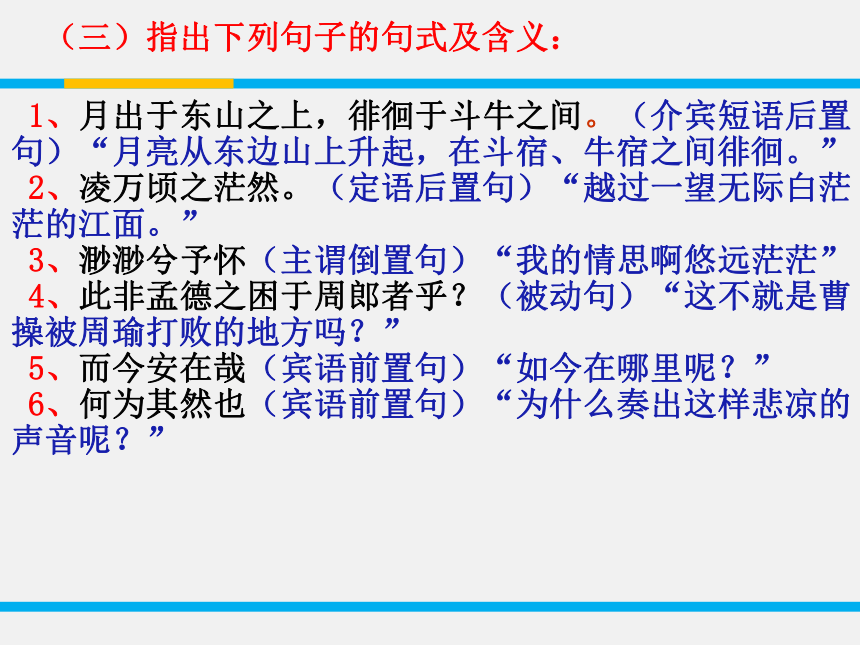

7、不知东方之既白:发白(二)把握重点词语: 1、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。(介宾短语后置句)“月亮从东边山上升起,在斗宿、牛宿之间徘徊。”

2、凌万顷之茫然。(定语后置句)“越过一望无际白茫茫的江面。”

3、渺渺兮予怀(主谓倒置句)“我的情思啊悠远茫茫”

4、此非孟德之困于周郎者乎?(被动句)“这不就是曹操被周瑜打败的地方吗?”

5、而今安在哉(宾语前置句)“如今在哪里呢?”

6、何为其然也(宾语前置句)“为什么奏出这样悲凉的声音呢?”(三)指出下列句子的句式及含义: 乐——悲——喜

三、自主探究,分组讨论:

1、作者开始如何抒发“乐”情的?

2、苏子缘何转悲?有几层原因?

3、苏轼是怎样化解这种悲,转悲为喜的?(四) 体会作者情感的变化:

讨论1 作者开始如何抒发“乐”情的?(借助景物描写)

描绘了怎样的赤壁景色?这样的景使作者产生了怎样的心理感受?

景物描写:

清风徐来,水波不兴。

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

白露横江,水光接天。

合作探究心理感受:

浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

泛舟游玩→见景而乐讨论2 苏子缘何转悲?有几层原因?

梳理:歌中有悲:政治失意

客之箫声:其声呜呜然,如怨如慕,(比喻)

如泣如诉,

余音袅袅, 箫声悲愁

不绝如缕

舞幽壑之潜蛟,(通感、夸张)

泣孤舟之嫠妇。

吊古伤今:古 曹操: 而今安在?

今 苏轼:哀吾生之须臾 叹自身渺小

羡长江之无穷 人生苦短合作探究讨论3 苏轼是怎样化解这种悲?水:逝者如斯, 而未尝往也。

月:盈虚者如彼, 而卒莫消长也。

(变) (不变)

↓ ↓

天地曾不能以一瞬 物与我皆无尽藏 而又何羡乎?

哲理:从“变”的角度,人生是短暂的,时光易逝。但“不变”的角度,看,整个人类来说,人的精神是无尽的,可以永恒。这就是佛老思想中的“物我一致” 、“轮回”的观念。让苏轼从人生短暂的痛苦中解脱出来。 合作探究 (取) (不取)

↓ ↓

风月 非吾之所有

人生态度:士大夫的高尚气节,处江湖之远,以山水愉情。 古人:“仁者乐山,智者乐水”。在山水中寄予情怀。 不汲汲于名利。 化解这种悲:

(1)、哲理解脱:

“变”与“不变”是相对的,无论水、月或人自身,都时时在变,又皆可无尽,因此不必为“吾生之须臾”与“长江之无穷”悲伤。这就是佛老思想中的“物我一致” 、“轮回”的观念。让苏轼从人生短暂的痛苦中解脱出来。

(2)、风月遣怀:

江上的清风,山间的明月,是造物主无尽藏也,这是处江湖之远,以山水愉情,在山水中寄予情怀。

旷达乐观的态度—喜,至此,悲情化解,移情于理,情与理交融共同分析文中之景(江水、清风、明月)和其中

感情变化 的关系:

第一段景:现实中的“水月” 见景而乐

第三段景:是历史中的“水月” 凭吊古人 怀古伤今

第四段景: 哲理中的“水月” 哲理顿悟 豁达乐观

总之,文章由景生情,缘情入理,由景而生乐情,乐极而生悲,由悲而生理,至豁达胸襟的展示,正是苏轼在厄运中努力坚持人生理想和生活信念的艰苦思想斗争的缩影。 合作探究18景(乐)情(悲)理(乐)情因景生移情于理山水之乐达观之乐 板书设计 课堂小结:

作者的心路历程是复杂的,因美景产生了陶醉的心情,乐中生悲,想起了自己被贬的命运,作者不自觉地流露出悲声,通过主客问答方式与自我对话,作者自己说服了自己,完成了一次伟大而艰难的自我的救赎和超越。 课堂小结四、拓展延伸,走出文本山水文化:将山水自然作为生命体,将感情投入其中,可以提升人格。我们学过的有哪些?

如:登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 ——范仲淹《岳阳楼记》

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

——苏轼 定风波 苏轼

三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。 竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 阅读欣赏 课后作业一、如何面对人生挫折

二、如何面对人生失意

1、学习和积累有关文言字词的知识及特殊用法、句式。 2、体会课文景、情、理交融的特点。

3、学习作者豁达乐观的精神 1、壬戌( ) 9、酾酒( )

2、桂棹( ) 10、横槊( )

3、余音袅袅( ) 11、渔樵( )

4、幽壑( ) 12、扁舟( piān )

5、嫠妇( ) 13、匏樽( )

6、愀然( ) 14、蜉蝣( )

7、山川相缪( ) 15、无尽藏( )

8、舳舻千里( ) 16、枕藉( ) rén xūzhàoniǎohèlíqiǎoliáozhú lúshīshuòqiáopáofú yóuzàngjiè 听读课文 整体感知(一)听录音,正音:1、举酒属客:劝人饮酒

2、冯虚御风:通“凭”,乘,凌空。

3、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇 舞:使……起舞 泣:使……哭泣

4、顺流而东也:名词作动词,向东行进

5、侣鱼虾而友麋鹿 名词意动用法;侣:以……为侣 友:以……为友

6、盖将自其变者而观之:表假设,相当于假如

7、不知东方之既白:发白(二)把握重点词语: 1、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。(介宾短语后置句)“月亮从东边山上升起,在斗宿、牛宿之间徘徊。”

2、凌万顷之茫然。(定语后置句)“越过一望无际白茫茫的江面。”

3、渺渺兮予怀(主谓倒置句)“我的情思啊悠远茫茫”

4、此非孟德之困于周郎者乎?(被动句)“这不就是曹操被周瑜打败的地方吗?”

5、而今安在哉(宾语前置句)“如今在哪里呢?”

6、何为其然也(宾语前置句)“为什么奏出这样悲凉的声音呢?”(三)指出下列句子的句式及含义: 乐——悲——喜

三、自主探究,分组讨论:

1、作者开始如何抒发“乐”情的?

2、苏子缘何转悲?有几层原因?

3、苏轼是怎样化解这种悲,转悲为喜的?(四) 体会作者情感的变化:

讨论1 作者开始如何抒发“乐”情的?(借助景物描写)

描绘了怎样的赤壁景色?这样的景使作者产生了怎样的心理感受?

景物描写:

清风徐来,水波不兴。

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

白露横江,水光接天。

合作探究心理感受:

浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止

飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

泛舟游玩→见景而乐讨论2 苏子缘何转悲?有几层原因?

梳理:歌中有悲:政治失意

客之箫声:其声呜呜然,如怨如慕,(比喻)

如泣如诉,

余音袅袅, 箫声悲愁

不绝如缕

舞幽壑之潜蛟,(通感、夸张)

泣孤舟之嫠妇。

吊古伤今:古 曹操: 而今安在?

今 苏轼:哀吾生之须臾 叹自身渺小

羡长江之无穷 人生苦短合作探究讨论3 苏轼是怎样化解这种悲?水:逝者如斯, 而未尝往也。

月:盈虚者如彼, 而卒莫消长也。

(变) (不变)

↓ ↓

天地曾不能以一瞬 物与我皆无尽藏 而又何羡乎?

哲理:从“变”的角度,人生是短暂的,时光易逝。但“不变”的角度,看,整个人类来说,人的精神是无尽的,可以永恒。这就是佛老思想中的“物我一致” 、“轮回”的观念。让苏轼从人生短暂的痛苦中解脱出来。 合作探究 (取) (不取)

↓ ↓

风月 非吾之所有

人生态度:士大夫的高尚气节,处江湖之远,以山水愉情。 古人:“仁者乐山,智者乐水”。在山水中寄予情怀。 不汲汲于名利。 化解这种悲:

(1)、哲理解脱:

“变”与“不变”是相对的,无论水、月或人自身,都时时在变,又皆可无尽,因此不必为“吾生之须臾”与“长江之无穷”悲伤。这就是佛老思想中的“物我一致” 、“轮回”的观念。让苏轼从人生短暂的痛苦中解脱出来。

(2)、风月遣怀:

江上的清风,山间的明月,是造物主无尽藏也,这是处江湖之远,以山水愉情,在山水中寄予情怀。

旷达乐观的态度—喜,至此,悲情化解,移情于理,情与理交融共同分析文中之景(江水、清风、明月)和其中

感情变化 的关系:

第一段景:现实中的“水月” 见景而乐

第三段景:是历史中的“水月” 凭吊古人 怀古伤今

第四段景: 哲理中的“水月” 哲理顿悟 豁达乐观

总之,文章由景生情,缘情入理,由景而生乐情,乐极而生悲,由悲而生理,至豁达胸襟的展示,正是苏轼在厄运中努力坚持人生理想和生活信念的艰苦思想斗争的缩影。 合作探究18景(乐)情(悲)理(乐)情因景生移情于理山水之乐达观之乐 板书设计 课堂小结:

作者的心路历程是复杂的,因美景产生了陶醉的心情,乐中生悲,想起了自己被贬的命运,作者不自觉地流露出悲声,通过主客问答方式与自我对话,作者自己说服了自己,完成了一次伟大而艰难的自我的救赎和超越。 课堂小结四、拓展延伸,走出文本山水文化:将山水自然作为生命体,将感情投入其中,可以提升人格。我们学过的有哪些?

如:登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 ——范仲淹《岳阳楼记》

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

——苏轼 定风波 苏轼

三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。 竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 阅读欣赏 课后作业一、如何面对人生挫折

二、如何面对人生失意

同课章节目录