2017-2018学年鲁人版必修二 《琵琶行》 课件(38张)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年鲁人版必修二 《琵琶行》 课件(38张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 370.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

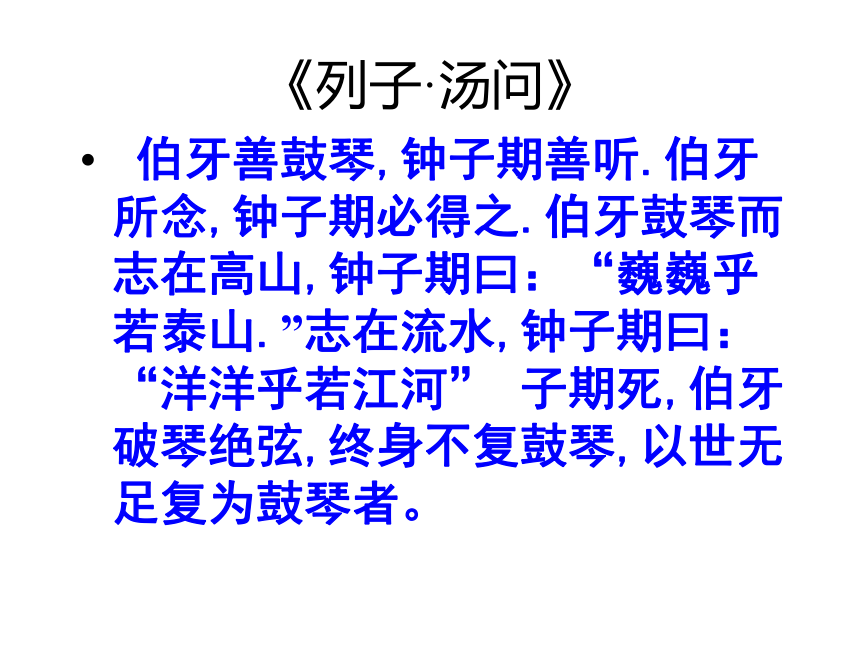

课件38张PPT。《列子·汤问》 伯牙善鼓琴,钟子期善听.伯牙所念,钟子期必得之.伯牙鼓琴而志在高山,钟子期曰:“巍巍乎若泰山.”志在流水,钟子期曰:“洋洋乎若江河” 子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以世无足复为鼓琴者。成语“高山流水”,

比喻知己或知音,

也比喻音乐优美。知音 春秋时代,有个叫俞伯牙的人,精通音律,琴艺高超是当时著名的琴师。一夜伯牙乘船游览。面对清风明月,他思绪万千,于是又弹起琴来,琴声悠扬,渐入佳境。忽听岸上有人叫绝。伯牙闻声走出船来只见一个樵夫站在岸边,他知道此人是知音当即请樵夫上船,兴致勃勃地为他演奏。伯牙弹起赞美高山的曲调,樵夫说道:“真好!雄伟而庄重,好像高耸入云的泰山一样!”当他弹奏表现奔腾澎湃的波涛时,樵夫又说:“真好!宽广浩荡,好像看见滚滚的流水,无边的大海一伯牙兴奋极了,激动地说:“知音!你真是我的知音。”这个樵夫就是就是钟子期。从此二人成了非常要好的朋友。

——《列子-汤问》当人们在某个具体的情境中听到某种音乐时,

会与这种音乐产生一种强烈的共鸣,

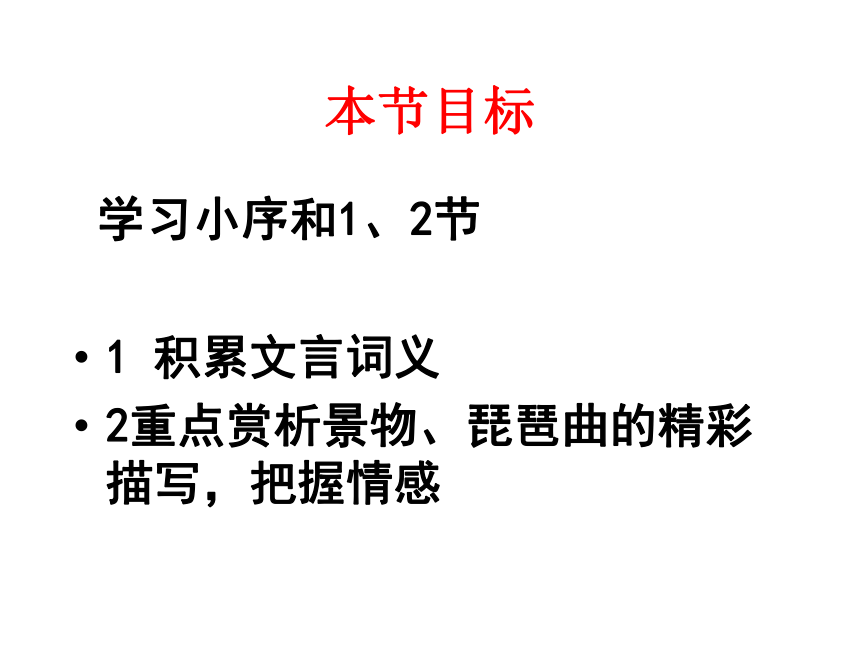

这就是音乐的作用。琵 琶 行—白居易本节目标 学习小序和1、2节

1 积累文言词义

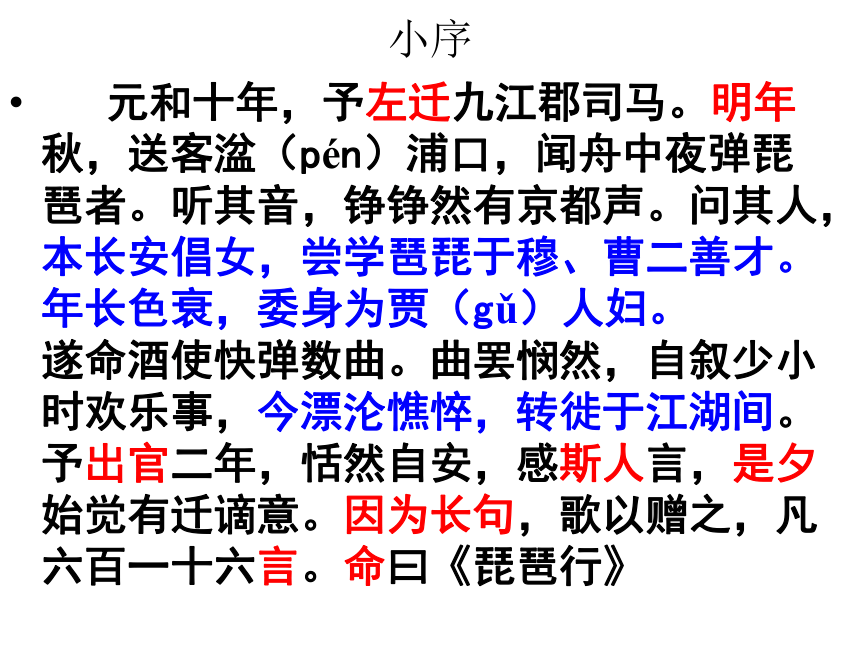

2重点赏析景物、琵琶曲的精彩描写,把握情感小序 元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓(pén)浦口,闻舟中夜弹琵琶者。听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琶琵于穆、曹二善才。年长色衰,委身为贾(gǔ)人妇。 遂命酒使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言。命曰《琵琶行》交代了时间、地点、人物和故事的主要经过,概述了琵琶女的身世,点明了本诗的写作动机,定下了全诗凄切伤怀的感情基调。诗前小序有何作用?“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”这样开头有何作用?

交代故事发生的时间、地点、起因、自然环境,渲染一种萧瑟、悲凉的气氛,为全诗奠定抒情的基调

分析鉴赏“别时茫茫江浸月”

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月

? 借凄冷无际的月下秋江之景,写出诗人与客人离别在即饯别时对饮闷酒,借酒浇愁的黯然神伤的和无边无际的愁绪

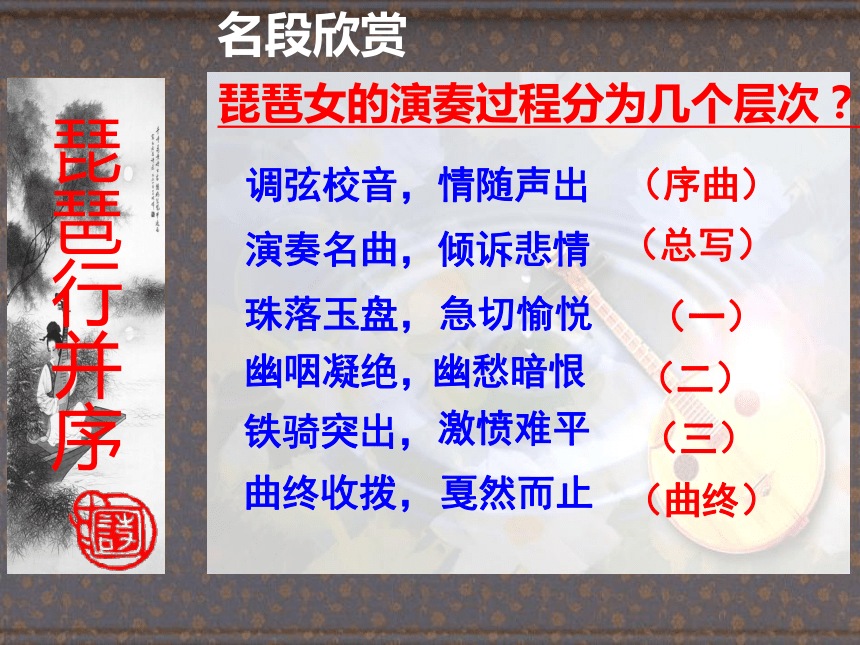

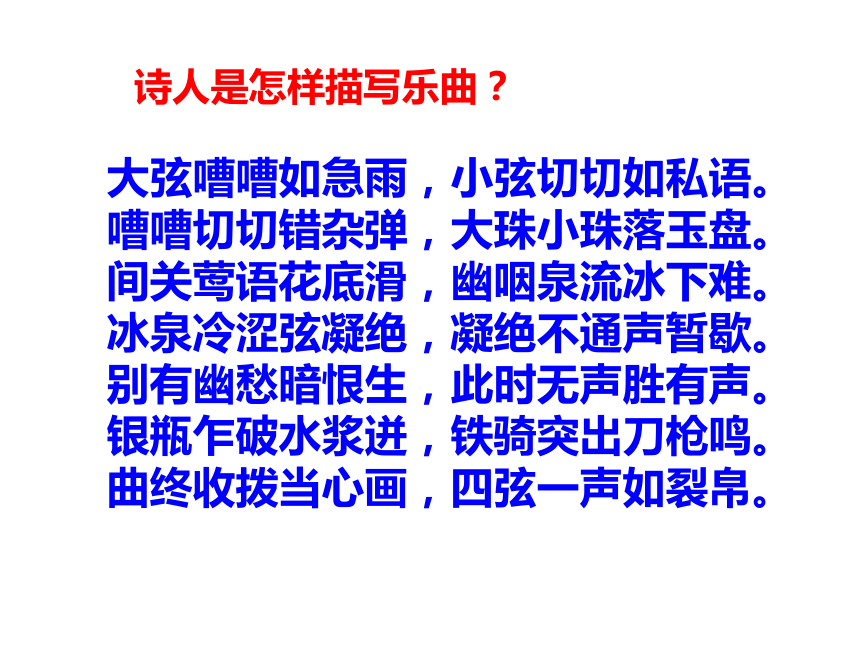

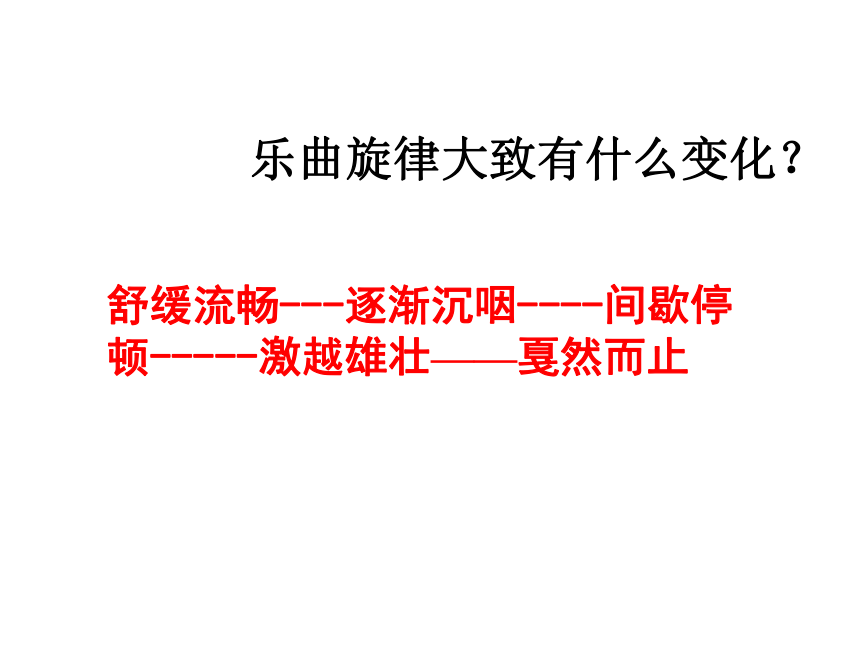

分析鉴赏千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。?自惭身世,年长色衰,心灰意懒不愿见人,但盛情难却名段欣赏琵琶女的演奏过程分为几个层次? 调弦校音,情随声出演奏名曲,倾诉悲情(序曲)(总写)珠落玉盘,急切愉悦幽咽凝绝,幽愁暗恨铁骑突出,激愤难平曲终收拨,戛然而止(一) (二)(三)(曲终)诗人是怎样描写乐曲?大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。探究课文分析鉴赏舒缓流畅---逐渐沉咽----间歇停顿-----激越雄壮——戛然而止乐曲旋律大致有什么变化?曲为心声鉴赏以上内容,你认为应该这样描写音乐1、运用各种修辞:比喻、通感(各种感官的转换)

2、写出各种层次

3、各种表达方式的结合

4、?抓住一句话,加上你的想象,用自己的语言表述出来。王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折。几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁干仞,以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上:愈翻愈险,愈险愈奇。那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插。顷刻之间,周匝数遍。从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞春晓,好鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听那一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。

-----(刘鹗 《明湖居听书》)

就像婉约清丽的江南之水体现了江南的本性一样,曲调和唱腔同样以委婉柔美、深沉哀怨著称的越剧,亦淋漓尽致的演绎着江南之水的本性和特质。四工调的明快恰如春天里的桃花汛,弦下调的幽怨仿佛深秋中的芭蕉雨,而尺调作为越剧最主要的唱腔,那一份无以复加的洒脱和柔美,则更似初夏时节新绿荷塘里荡起的涟漪。

-----《如水的越剧》琵 琶曲《十里埋伏》诗人是怎样描写乐曲?大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有忧愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。主要运用比喻,通感。把无形抽象的乐声写得具体可感,极具感染力探究课文幽分析鉴赏东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 这是侧面( 间接)描写,乐曲引人入胜,感人肺腑,它虽然结束了,但听众还沉浸在动人的音乐中,如醉如痴。更突出了音乐的美妙和魅力, 说明琵琶女弹技的高超分析鉴赏“唯见江心秋月白” 眼前是江水茫茫,无边无际,四周寥落,万籁俱寂,中天一轮明月,江心倒映一派光辉。人们凭着诗意的想象,似乎感到这秋凉的夜色中弥漫着音乐的气氛,这粼粼的波光中荡漾着动人的旋律。这是“以景衬情”的典范。

1、以声喻声,声中有情,声中有形。用一连串比喻(博喻)来描写虚渺飘忽,过耳即逝的无形的音乐,不仅以读者熟悉的种种声音来形容读者比较生疏的琵琶声,还使读者在闻其声的同时能见其形 ,激发读者的联想和想象。

2、直接妙语点睛,通过对乐声的描写评价来揭示乐曲的无穷含蕴。

3、通过听者的反应间接表现乐声的美妙,用景物烘托乐声的感染力。总结:沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容(显出庄重的脸色)。 (第一层: 过渡句,琵琶女由弹奏结束到准备自叙时的动作和神情。 )(第三节)琵琶女自叙身世。主要的手法?

运用对比手法(1)用琵琶女昔日的年轻美貌,对比后来的年长色衰;(2)用昔日的纨绔子弟争相追逐,对比后来的门庭冷落,孤守空船;(3)用昔日的恣情“欢笑”,对比后来的满腹辛酸。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识?写出了自己与琵琶女之间身世的共同点、心灵的相通点。 表达同病相怜,互相慰藉之情人物形象琵琶女 诗人 艺压京城 艳盖群芳 年老色衰 委身商人 位至谏官 名动京师 谪居卧病 飘零天涯 共同点盛 衰 音乐同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。 一路走来

你若懂我

该有多好 诗人白居易为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢? 诗人泪洒青衫,主要来自两个方面:

①伤琵琶女:琵琶女愤激幽怨的曲调本引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

②伤己:诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。

诗人由琵琶女的倾诉,想到自己的被贬,既悲琵琶女的悲凉身世,又悲自己的谪居荒僻之地。人悲,己怜,“同是天涯沦落人”。伤人,伤己,两重感伤交融一体,积累沉淀,诗人怎不悲怆满怀,泪洒青衫?这“泪”,既是诗人对被压迫妇女的同情与尊重,又是对当时社会的控诉。 童子解吟长恨曲,

胡儿能唱琵琶篇。? 文章已满行人耳,

一度思卿一怆然。? 唐宣宗 李忱诗歌结构:第一部分——江头送客闻琵琶第二部分——第三部分——第四部分——第五部分——江上聆听琵琶曲江中听诉身世苦同病相怜伤迁谪

重闻琵琶青衫湿独自弹琵琶欣赏琵琶演奏琵琶感叹世态自述身世同是天涯沦落人,相逢何必曾相识为君翻作琵琶曲却坐促弦弦转急满座重闻皆掩泣诗人琵琶女送客闻琵琶文言知识归纳1、一词多义

2、古今异义

3、特殊句式一词多义

感斯人言

凡六百一十六言

自言本是京城女 话,名词

字,名词

说,动词 言数 使快弹数曲

一曲红绡不知数 几,表不确定的数目,数词 数量,名词语 琵琶声停欲语迟

今夜闻君琵琶语 ?说话,回答,动词 曲,名词 为 因为长句?????????

初为《霓裳》后《六幺》?? 为君翻作《琵琶行》? 写,创作,动词wéi? 弹奏,动词wéi? 替、给,介词wèi ? 轻拢慢捻??????

轻

商人重利轻别离???? ? ? 满座重闻皆掩泣????? 泣

座中泣下谁最多?????轻轻,形容词轻视,动词?哭泣,动词眼泪,名词命:

(1)遂命酒。(叫,吩咐,命令,动词。)

(2)命曰《琵琶行》。(取名,动词。)是:

(1)是夕始觉有迁谪意。(这,此,指示代词。)

(2)自言本是京城女。(是,动词。)

暂:

(1)凝绝不通歌暂歇。(短暂,副词。) (2)今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。(顿时,忽然,副词。)? ?明年 古:第二年(任何时)

今:今年的下一年(将来时)

因为 古:两个词,于是创作。???????

今:表原因的连词。

? 阑干 古:参差错杂,纵横散乱。??????

今:用木、石、钢材制成的拦挡物。

? 向前 古:从前、刚才。??????

今:介词和方位名词构成的两个词。?

老大 古:年龄大。?? 今:兄弟排行第一。?

颜色 古:神态、脸色。?今:色彩? 古今异义词 1、歌以赠之????

????? ? 2、尝学琵琶于穆、曹二善才?

????? 3、转徙于江湖间???

4、本(是)长安倡女??

??? 5、使(之)快弹数曲??

??? 6、送客(于)湓浦口????? ?宾语前置介宾短语后置;于,向介宾短语后置;于,在?省略句,省略谓语省略句,之,琵琶女省略句,于,在文言句式

比喻知己或知音,

也比喻音乐优美。知音 春秋时代,有个叫俞伯牙的人,精通音律,琴艺高超是当时著名的琴师。一夜伯牙乘船游览。面对清风明月,他思绪万千,于是又弹起琴来,琴声悠扬,渐入佳境。忽听岸上有人叫绝。伯牙闻声走出船来只见一个樵夫站在岸边,他知道此人是知音当即请樵夫上船,兴致勃勃地为他演奏。伯牙弹起赞美高山的曲调,樵夫说道:“真好!雄伟而庄重,好像高耸入云的泰山一样!”当他弹奏表现奔腾澎湃的波涛时,樵夫又说:“真好!宽广浩荡,好像看见滚滚的流水,无边的大海一伯牙兴奋极了,激动地说:“知音!你真是我的知音。”这个樵夫就是就是钟子期。从此二人成了非常要好的朋友。

——《列子-汤问》当人们在某个具体的情境中听到某种音乐时,

会与这种音乐产生一种强烈的共鸣,

这就是音乐的作用。琵 琶 行—白居易本节目标 学习小序和1、2节

1 积累文言词义

2重点赏析景物、琵琶曲的精彩描写,把握情感小序 元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓(pén)浦口,闻舟中夜弹琵琶者。听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琶琵于穆、曹二善才。年长色衰,委身为贾(gǔ)人妇。 遂命酒使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言。命曰《琵琶行》交代了时间、地点、人物和故事的主要经过,概述了琵琶女的身世,点明了本诗的写作动机,定下了全诗凄切伤怀的感情基调。诗前小序有何作用?“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”这样开头有何作用?

交代故事发生的时间、地点、起因、自然环境,渲染一种萧瑟、悲凉的气氛,为全诗奠定抒情的基调

分析鉴赏“别时茫茫江浸月”

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月

? 借凄冷无际的月下秋江之景,写出诗人与客人离别在即饯别时对饮闷酒,借酒浇愁的黯然神伤的和无边无际的愁绪

分析鉴赏千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。?自惭身世,年长色衰,心灰意懒不愿见人,但盛情难却名段欣赏琵琶女的演奏过程分为几个层次? 调弦校音,情随声出演奏名曲,倾诉悲情(序曲)(总写)珠落玉盘,急切愉悦幽咽凝绝,幽愁暗恨铁骑突出,激愤难平曲终收拨,戛然而止(一) (二)(三)(曲终)诗人是怎样描写乐曲?大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。探究课文分析鉴赏舒缓流畅---逐渐沉咽----间歇停顿-----激越雄壮——戛然而止乐曲旋律大致有什么变化?曲为心声鉴赏以上内容,你认为应该这样描写音乐1、运用各种修辞:比喻、通感(各种感官的转换)

2、写出各种层次

3、各种表达方式的结合

4、?抓住一句话,加上你的想象,用自己的语言表述出来。王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折。几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁干仞,以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上:愈翻愈险,愈险愈奇。那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插。顷刻之间,周匝数遍。从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞春晓,好鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听那一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。

-----(刘鹗 《明湖居听书》)

就像婉约清丽的江南之水体现了江南的本性一样,曲调和唱腔同样以委婉柔美、深沉哀怨著称的越剧,亦淋漓尽致的演绎着江南之水的本性和特质。四工调的明快恰如春天里的桃花汛,弦下调的幽怨仿佛深秋中的芭蕉雨,而尺调作为越剧最主要的唱腔,那一份无以复加的洒脱和柔美,则更似初夏时节新绿荷塘里荡起的涟漪。

-----《如水的越剧》琵 琶曲《十里埋伏》诗人是怎样描写乐曲?大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有忧愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。主要运用比喻,通感。把无形抽象的乐声写得具体可感,极具感染力探究课文幽分析鉴赏东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 这是侧面( 间接)描写,乐曲引人入胜,感人肺腑,它虽然结束了,但听众还沉浸在动人的音乐中,如醉如痴。更突出了音乐的美妙和魅力, 说明琵琶女弹技的高超分析鉴赏“唯见江心秋月白” 眼前是江水茫茫,无边无际,四周寥落,万籁俱寂,中天一轮明月,江心倒映一派光辉。人们凭着诗意的想象,似乎感到这秋凉的夜色中弥漫着音乐的气氛,这粼粼的波光中荡漾着动人的旋律。这是“以景衬情”的典范。

1、以声喻声,声中有情,声中有形。用一连串比喻(博喻)来描写虚渺飘忽,过耳即逝的无形的音乐,不仅以读者熟悉的种种声音来形容读者比较生疏的琵琶声,还使读者在闻其声的同时能见其形 ,激发读者的联想和想象。

2、直接妙语点睛,通过对乐声的描写评价来揭示乐曲的无穷含蕴。

3、通过听者的反应间接表现乐声的美妙,用景物烘托乐声的感染力。总结:沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容(显出庄重的脸色)。 (第一层: 过渡句,琵琶女由弹奏结束到准备自叙时的动作和神情。 )(第三节)琵琶女自叙身世。主要的手法?

运用对比手法(1)用琵琶女昔日的年轻美貌,对比后来的年长色衰;(2)用昔日的纨绔子弟争相追逐,对比后来的门庭冷落,孤守空船;(3)用昔日的恣情“欢笑”,对比后来的满腹辛酸。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识?写出了自己与琵琶女之间身世的共同点、心灵的相通点。 表达同病相怜,互相慰藉之情人物形象琵琶女 诗人 艺压京城 艳盖群芳 年老色衰 委身商人 位至谏官 名动京师 谪居卧病 飘零天涯 共同点盛 衰 音乐同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。 一路走来

你若懂我

该有多好 诗人白居易为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢? 诗人泪洒青衫,主要来自两个方面:

①伤琵琶女:琵琶女愤激幽怨的曲调本引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

②伤己:诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。

诗人由琵琶女的倾诉,想到自己的被贬,既悲琵琶女的悲凉身世,又悲自己的谪居荒僻之地。人悲,己怜,“同是天涯沦落人”。伤人,伤己,两重感伤交融一体,积累沉淀,诗人怎不悲怆满怀,泪洒青衫?这“泪”,既是诗人对被压迫妇女的同情与尊重,又是对当时社会的控诉。 童子解吟长恨曲,

胡儿能唱琵琶篇。? 文章已满行人耳,

一度思卿一怆然。? 唐宣宗 李忱诗歌结构:第一部分——江头送客闻琵琶第二部分——第三部分——第四部分——第五部分——江上聆听琵琶曲江中听诉身世苦同病相怜伤迁谪

重闻琵琶青衫湿独自弹琵琶欣赏琵琶演奏琵琶感叹世态自述身世同是天涯沦落人,相逢何必曾相识为君翻作琵琶曲却坐促弦弦转急满座重闻皆掩泣诗人琵琶女送客闻琵琶文言知识归纳1、一词多义

2、古今异义

3、特殊句式一词多义

感斯人言

凡六百一十六言

自言本是京城女 话,名词

字,名词

说,动词 言数 使快弹数曲

一曲红绡不知数 几,表不确定的数目,数词 数量,名词语 琵琶声停欲语迟

今夜闻君琵琶语 ?说话,回答,动词 曲,名词 为 因为长句?????????

初为《霓裳》后《六幺》?? 为君翻作《琵琶行》? 写,创作,动词wéi? 弹奏,动词wéi? 替、给,介词wèi ? 轻拢慢捻??????

轻

商人重利轻别离???? ? ? 满座重闻皆掩泣????? 泣

座中泣下谁最多?????轻轻,形容词轻视,动词?哭泣,动词眼泪,名词命:

(1)遂命酒。(叫,吩咐,命令,动词。)

(2)命曰《琵琶行》。(取名,动词。)是:

(1)是夕始觉有迁谪意。(这,此,指示代词。)

(2)自言本是京城女。(是,动词。)

暂:

(1)凝绝不通歌暂歇。(短暂,副词。) (2)今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。(顿时,忽然,副词。)? ?明年 古:第二年(任何时)

今:今年的下一年(将来时)

因为 古:两个词,于是创作。???????

今:表原因的连词。

? 阑干 古:参差错杂,纵横散乱。??????

今:用木、石、钢材制成的拦挡物。

? 向前 古:从前、刚才。??????

今:介词和方位名词构成的两个词。?

老大 古:年龄大。?? 今:兄弟排行第一。?

颜色 古:神态、脸色。?今:色彩? 古今异义词 1、歌以赠之????

????? ? 2、尝学琵琶于穆、曹二善才?

????? 3、转徙于江湖间???

4、本(是)长安倡女??

??? 5、使(之)快弹数曲??

??? 6、送客(于)湓浦口????? ?宾语前置介宾短语后置;于,向介宾短语后置;于,在?省略句,省略谓语省略句,之,琵琶女省略句,于,在文言句式

同课章节目录