2017-2018学年八年级物理新人教版上册精品教案:第3章 第3节 汽化和液化(2课时)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年八年级物理新人教版上册精品教案:第3章 第3节 汽化和液化(2课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 397.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2017-10-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3节

汽化和液化

第1课时

汽化

课题

汽化

课型

新授课

教学目标

知识与技能

1.知道什么是汽化.2.了解沸腾现象,知道什么是沸点.3.记住酒精、水银等常见物质的沸点.

过程与方法

1.通过观察液体(水)的沸腾实验,知道沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.2.通过探究活动了解液体沸腾时的温度特点.3.通过研究影响蒸发快慢的因素,进一步认识控制变量法的运用.

情感、态度与价值观

通过教学活动,激发学习兴趣和对科学的求知欲,乐于探索自然现象,乐于了解日常生活中的物理规律.

教学重点

蒸发、沸腾的特点及影响蒸发快慢的因素.

教具准备

杯、水、温度计、酒精灯.

教学难点

蒸发、沸腾的区别.

教学课时

1课时

课前预习

1.汽化:物质从

液态

变成

气态

的过程.汽化

吸

热,包括

蒸发

和

沸腾

两种方式.

2.沸腾的规律:(1)液体沸腾时要继续

吸

热,但温度

保持不变

.(2)大量气泡上升,变

大

,到液面破裂.(3)液体沸腾时的温度叫

沸点

,不同的液体,沸点

不同

,且沸点随气压的增大而

增大

.

3.蒸发的规律:(1)液体在蒸发过程中要

吸

热,致使液体和它依附的物体温度降低

.(2)只在液体

表面

发生,而且

缓慢

(填“剧烈”或“缓慢”)进行.

巩固复习

教师引导学生复习上一节所学内容,并讲解学生所做的课后作业(教师可有针对性地挑选部分难题讲解).

新课导入

请同学们思考这个问题:晒在太阳下的衣服会变干,衣服上的水跑哪里去了?学生回答:水变成了水蒸气飘散到了空中.不错,同学们回答得很好.教师总结,并引入课题:水变成水蒸气是汽化现象,今天我们就一起来学习汽化.

进行新课

汽化现象教师演示实验:在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将塑料袋像拧麻花一样拧紧,尽量把塑料袋中空气排尽,然后再把口用线或橡皮筋扎紧.将塑料袋沉入80℃以上的热水中.引导学生观察塑料袋的变化(塑料袋鼓了起来,酒精消失了).教师将鼓起来的塑料袋拿出来凉一会儿,引导学生再次观察塑料袋的变化(塑料袋变瘪了,有小液滴产生).通过这个实验活动,学生感到很神奇,体会到物理探究活动的快乐.教师鼓励学生说出对这个实验的猜想和分析.生1:滴进的酒精是液体,放入热水中变成了气体,所以看不见了.生2:擦在皮肤上或放在盘子里的酒精,慢慢变干了,我们也没看见气态的酒精,所以气态酒精无色、透明的,是看不见的.生3:最后塑料袋里出现的小液滴是酒精,因为水没进去.教师总结学生的猜想和分析,引入汽化和液化的概念.板书:1.汽化:物质从液态变成气态叫做汽化,汽化的两种方式是蒸发和沸腾.2.液化:物质从气态变成液态叫做液化.

沸腾1.设计实验探究水沸腾时温度变化的特点我们每天要喝开水,开水是指沸腾后的水.现在回忆一下烧水时的有关情况,然后思考下列问题.(多媒体展示)思考题:(1)水烧开需要哪些条件?(2)水在沸腾时有什么特征?(3)水沸腾后如果继续加热,温度会不会越来越高?(4)水沸腾后会冒出白气,这些白气是水蒸气吗?(5)最后水烧干了,水去哪里了?上面的思考题,同学们先不着急回答,大家先制定探究水的沸腾现象的实验方案,通过实验观察,得出结论.学生分组设计实验方案.教师帮助学生完善实验设计方案.学生在教师的引导下分组完成实验,并得出结论.2.沸点教师提问:为什么水沸腾前内部形成的气泡在上升过程中会逐渐变小呢?学生分组讨论并表示疑惑.(估计学生暂时无法给出答案,但教师提问的目的在于让学生加深沸腾前后气泡变化情况的印象)教师总结:开始给冷水加热时,由于水中溶有空气,在器壁上生成气泡,气泡中含有空气和水蒸气,继续加热后,气泡受热膨胀,当气泡大到一定程度,由于浮力,气泡脱离器壁开始上升,气泡上升后温度降低,气泡内的大部分水蒸气要液化成水,气泡外边压强大于气泡内气体压强,气泡变小.这里涉及压强和浮力的知识,我们以后将会学到.

知识拓展:

1.缩短实验(或加热)时间的方法:

(1)尽量提高水的初温;(2)适当减少水的质量;(3)在烧杯上加盖;(4)加大酒精灯火焰.

2.水沸腾前升温特点是先升温快后升温慢,原因是(1)水温越高,蒸发吸热越快,导致后来升温变慢;(2)水温越高,与外界的温差越大、散热越快,也导致后来升温变慢.

进行新课

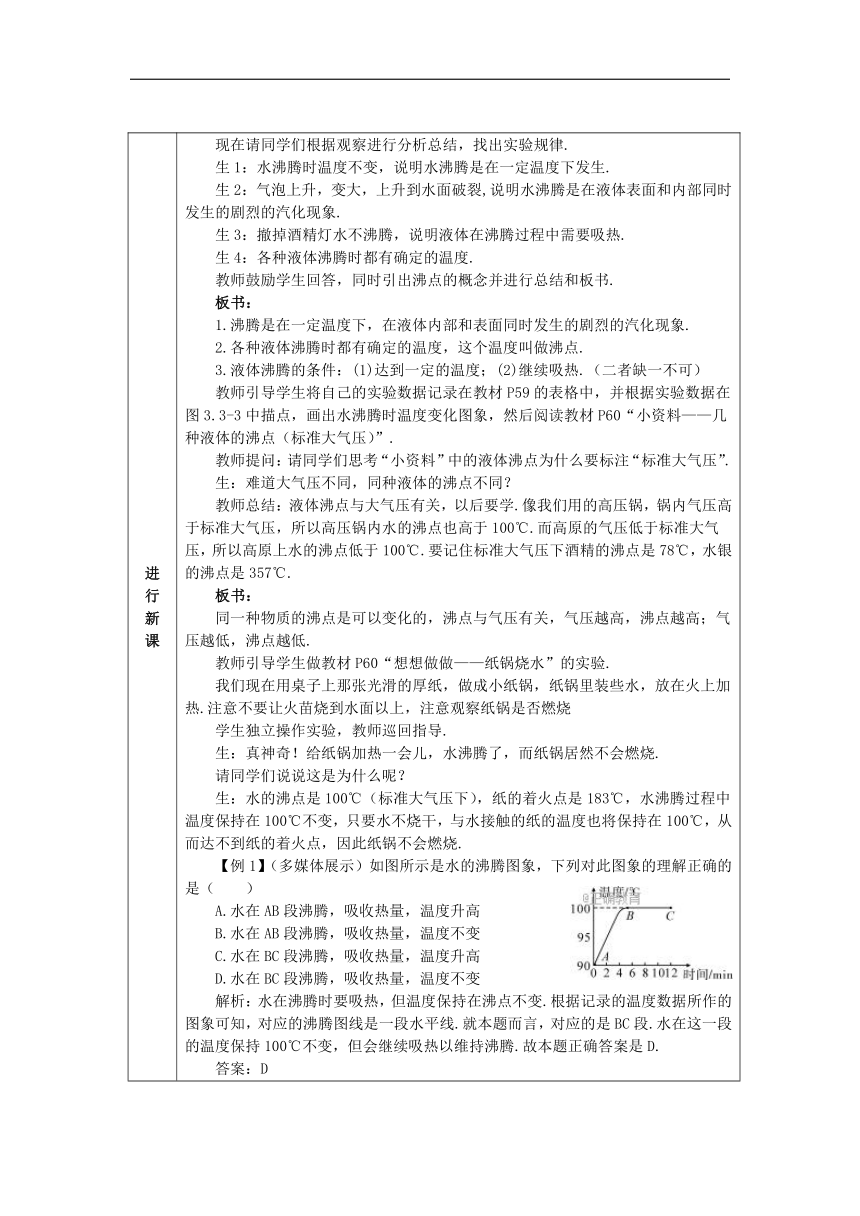

现在请同学们根据观察进行分析总结,找出实验规律.生1:水沸腾时温度不变,说明水沸腾是在一定温度下发生.生2:气泡上升,变大,上升到水面破裂,说明水沸腾是在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象.生3:撤掉酒精灯水不沸腾,说明液体在沸腾过程中需要吸热.生4:各种液体沸腾时都有确定的温度.教师鼓励学生回答,同时引出沸点的概念并进行总结和板书.板书:1.沸腾是在一定温度下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.2.各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫做沸点.3.液体沸腾的条件:(1)达到一定的温度;(2)继续吸热.(二者缺一不可)教师引导学生将自己的实验数据记录在教材P59的表格中,并根据实验数据在图3.3-3中描点,画出水沸腾时温度变化图象,然后阅读教材P60“小资料——几种液体的沸点(标准大气压)”.教师提问:请同学们思考“小资料”中的液体沸点为什么要标注“标准大气压”.生:难道大气压不同,同种液体的沸点不同?教师总结:液体沸点与大气压有关,以后要学.像我们用的高压锅,锅内气压高于标准大气压,所以高压锅内水的沸点也高于100℃.而高原的气压低于标准大气压,所以高原上水的沸点低于100℃.要记住标准大气压下酒精的沸点是78℃,水银的沸点是357℃.板书:同一种物质的沸点是可以变化的,沸点与气压有关,气压越高,沸点越高;气压越低,沸点越低.教师引导学生做教材P60“想想做做——纸锅烧水”的实验.我们现在用桌子上那张光滑的厚纸,做成小纸锅,纸锅里装些水,放在火上加热.注意不要让火苗烧到水面以上,注意观察纸锅是否燃烧学生独立操作实验,教师巡回指导.生:真神奇!给纸锅加热一会儿,水沸腾了,而纸锅居然不会燃烧.请同学们说说这是为什么呢?生:水的沸点是100℃(标准大气压下),纸的着火点是183℃,水沸腾过程中温度保持在100℃不变,只要水不烧干,与水接触的纸的温度也将保持在100℃,从而达不到纸的着火点,因此纸锅不会燃烧.【例1】(多媒体展示)如图所示是水的沸腾图象,下列对此图象的理解正确的是(

)A.水在AB段沸腾,吸收热量,温度升高B.水在AB段沸腾,吸收热量,温度不变C.水在BC段沸腾,吸收热量,温度升高D.水在BC段沸腾,吸收热量,温度不变解析:水在沸腾时要吸热,但温度保持在沸点不变.根据记录的温度数据所作的图象可知,对应的沸腾图线是一段水平线.就本题而言,对应的是BC段.水在这一段的温度保持100℃不变,但会继续吸热以维持沸腾.故本题正确答案是D.答案:D

进行新课

蒸发1.蒸发湿衣服无论是在温度高的夏天,还是在温度低的秋天,都能变干,这说明什么?为什么晾衣服要把衣服展开并放在通风处?生1:这是由于水汽化,变成了气体.生2:这种汽化现象在任何温度下都能发生,且汽化现象很缓慢.生3:这种汽化现象只在液体表面发生,且与液体表面流动的气流快慢有关.液体表面流动的气流越快,这种汽化现象越快.教师鼓励学生的回答,同时引入蒸发的概念,并进行总结和板书.板书:蒸发是一种在任何温度下,只在液体表面发生的缓慢的汽化现象.2.影响蒸发快慢的因素、蒸发制冷教师引导学生做教材P60“想想做做”的“实验1”,体验蒸发制冷的作用.请同学们将酒精滴在手背上,擦在手背上,或用手扇,有什么感觉?生1:滴上、擦上酒精的地方有清凉的感觉,用手扇时会感到更凉.生2:这说明蒸发过程需要吸热,蒸发有制冷作用.生3:滴在手背上的酒精,比擦在手背上的酒精蒸发得慢.这说明液体蒸发快慢与液体表面积有关,液体表面积越大,蒸发越快.生4:用手扇酒精蒸发更快,说明蒸发快慢与空气流动快慢有关,空气流动越快,蒸发越快.同学们回答得非常好,影响蒸发快慢的有三个因素,并且蒸发有制冷作用.板书:1.影响蒸发快慢的因素(1)液体的温度越高蒸发越快.(2)液体表面积越大蒸发越快.(3)液体表面空气流动越快蒸发越快.2.液体在蒸发过程中吸热,有制冷作用.请同学做教材P60“想想做做”的“实验2”:把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计读数会有变化吗?生1:如果温度计上不涂酒精,用扇子扇,温度计读数不变.生2:把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计读数先下降后上升.生3:这是因为液体在蒸发过程中要吸热使周围和它接触的物体温度降低,所以温度计示数先下降后上升.教师引导学生看教材P61图3.3-5,并阅读第一、二自然段,解释这些现象.学生相互讨论,教师启发引导.生1:游泳后刚从水中出来,人身体上有水,皮肤上的水分蒸发,水在蒸发过程中需要吸热,就要从人的皮肤吸收热量,使体温下降,所以感觉特别冷.生2:天热时,由于狗没有汗腺,不能靠出汗散热,只得伸长舌头,大口喘气,靠加快呼吸来散热.3.蒸发和沸腾的区别和联系教师用多媒体播放课件“液体的蒸发和沸腾的比较”,并讲解.

各种液体都有沸点,与熔化、凝固不同,只有晶体有熔点和凝固点,而非晶体没有.

备课笔记

知识拓展:

液体蒸发的快慢还与下列因素有关.

(1)液体的种类,在相同的条件下,不同液体蒸发的快慢不同.例如,酒精比水蒸发得快.

进行新课

液体的蒸发和沸腾的比较(多媒体课件)【例2】(多媒体展示)关于蒸发的下列说法中,正确的是(

)A.在0℃时,水不会蒸发B.液体内部的汽化现象叫蒸发C.没有表面的液体不会蒸发D.晶体也能发生蒸发现象解析:蒸发是液体在任何温度下都能发生的汽化现象.在0℃时,液体也会发生蒸发现象,故A选项是错误的;蒸发只能发生在液体表面,因此没有表面的液体就不可能发生蒸发现象,故B选项错误,C选项正确;晶体是固体,不可能发生蒸发现象,故D选项是错误的.答案:C

教学板书

课堂小结

本节课我们学习了汽化的相关知识,知道汽化有两种形式:蒸发和沸腾.这节课就学到这,谢谢!

(2)周围空气的湿度,周围空气的湿度越大,液体蒸发得越慢.如夏天下雨前,人往往感到特别闷热,就是因为空气湿度大,人身上的汗液难以蒸发所致.

教材习题解答

【教材P58“想想做做”】如图,在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把口扎紧,然后放入热水中.你会看到什么变化 从热水中拿出塑料袋,过一会儿又有什么变化 怎样解释这些变化?解:放入热水中后,会看到塑料袋马上鼓起来;从热水中拿出塑料袋,过一会儿,塑料袋又瘪了.因为将塑料袋放入热水中后,液态酒精吸热,迅速蒸发为气态,体积增大,使塑料袋膨胀;把塑料袋从热水中拿出后,气态酒精遇冷又变为液态,体积减小,塑料袋又变瘪了.【教材P60“想想做做”】纸锅烧水着火点是物质可以燃烧的最低温度.纸的着火点大约是183℃,就是说,当纸的温度达到183℃时,它会自动燃烧起来.普通煤炉的火焰温度约600℃.酒精灯的火焰温度约400~500℃.那么,能用纸做的锅在火上把水烧开吗?取一张光滑的厚纸,照如图那样做成一个小纸锅.纸锅里装些水,放到火上加热.注意不要让火苗烧到水面以上的纸.过一会水就会沸腾,而纸锅不会燃烧.实际做一做,说明纸锅为什么不会燃烧.解:水的沸点是100℃(在标准大气压下),而纸的着火点为183℃.当水沸腾时,需要从外界不断吸收热量,使与水接触的纸的温度始终保持在100℃,从而达不到纸的着火点,因此,纸锅不会燃烧.【教材P63“动手动脑学物理”】2.一块金属在冰箱中被冷冻后,取出放一会儿,表面会变湿.如果马上用干毛巾擦,能擦干吗 为什么 解:擦不干.因为从冰箱中拿出的金属块温度较低,周围空气中的水蒸气因遇冷液化成小水珠附着在金属块的表面.擦去这层水,又有新的水蒸气在温度低的金属块表面发生液化,所以擦不干.只有等金属块的温度变得和室温差不多以后才能擦干.

难题解答

【例3】(2015·四川内江)无论是严冬还是酷暑,在使用冷暖空调的窗户玻璃表面,有时都会出现小水珠,那么关于这种现象的说法中正确的是(

)A.夏天,小水珠附着在玻璃的内表面,冬天,小水珠附着在玻璃的外表面B.夏天,小水珠附着在玻璃的外表面,冬天,小水珠附着在玻璃的内表面C.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的内表面D.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的外表面解析:夏天,开空调的室内温度低于外部温度,外部的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的外表面;而冬天,开空调的室内温度高于外部温度,车内的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的内表面.答案:B

布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容.

教学反思

1.本节课教学从生活实际出发,先以学生熟悉的事例“晒在太阳下的湿衣服一会儿就干了”来让学生感知汽化现象,然后通过“想想做做”的实验来引入汽化和液化的概念.2.本节课教学的重点在于突出“水的沸腾”的实验探究过程.虽然沸腾现象对于学生来说并不陌生,但其发生的全过程学生未必很清楚,沸腾时有什么特征学生不一定了解,因此在教学中重点呈现探究活动较为详细的探究过程和要求,如实验后要求学生记录数据,处理数据,画出图线,分析数据,概括总结,得出结论.在探究过程中,可提出“怎样使水尽快沸腾”的问题让学生展开讨论,突出实验的设计思想,提高学生的信息收集能力.3.由于学生温度计可能存在质量问题,以及本地的大气压的影响,会使测量出的沸点值误差较大,这时可结合教材P60“小资料”中“标准大气压”作简单说明.4.教学中,在得出沸腾的特征和温度变化规律后,将沸腾和蒸发现象加以比较,找出它们的相同点和不同点,加深学生对蒸发和沸腾的理解.

教学过程中老师的疑问:

教师点评和总结

第2课时

液化

课题

液化

课型

新授课

教学目标

知识与技能

1.知道什么是液化.了解液化和汽化的实际应用.2.了解气体液化的两种方式.3.知道汽化吸热、液化放热.

过程与方法

尝试解释生产生活中的汽化和液化现象,有初步的分析概括能力.

情感、态度与价值观

有将科学技术应用于日常生活、社会实践的意识.关注科学技术对社会发展、自然环境及人类生活的影响,有保护环境和可持续发展的意识.

教学重点

气体液化的两种方式.

教具准备

多媒体课件.

教学难点

汽化和液化现象的应用.

教学课时

1课时

课前预习

液化:(1)物质从气态变为液态的现象叫液化.(2)使气体液化的方法有降低温度和压缩体积.(3)使气体液化的好处是使体积减小便于贮存和运输,气体液化过程中需要放出热量.

巩固复习

教师引导学生复习上一节内容,并讲解布置的作业(教师可针对性地挑选部分难题讲解),加强学生对知识的巩固.

新课导入

请同学们思考这个问题:冬天,戴眼镜的同学从室外到温暖的室内,眼镜会变模糊,这是为什么?学生回答:眼镜变模糊是因为眼镜上蒙上了水汽.不错,同学们回答得很好.教师总结,并引入课题:水变成水蒸气是汽化现象,水蒸气变成水是液化现象,今天我们就一起来学习液化.

进行新课

汽化和液化现象及应用我们先来了解一下蒸锅使用时里面发生的汽化和液化现象.蒸锅中的水烧开后大量地汽化成水蒸气,水蒸气遇到温度较低的蒸格、装食物的餐具、食物和锅盖就会液化,并放出大量的热.对蒸锅不断加热,开水就不停地变成水蒸气,水蒸气再液化放热,食物就弄熟了.我们再来了解一下电冰箱的构造和原理.

进行新课

冰箱中热的“搬运工”是一种既容易汽化又容易液化的物质(工作物质).液态的工作物质经过很细的毛细管进入冰箱冷冻室的管子汽化、吸热,使冰箱内温度降低.然后汽化的蒸气被压缩机压入冷凝器,在这里液化并把从冰箱内带来的热通过冰箱壁上的管子放出.工作物质这样循环流动,冰箱冷冻室里就可以保持很低的温度.

气体液化的两种方式所有气体在温度降到足够低时都可以液化,这是液化的一种途径.在一定的温度下,压缩体积也可以使气体液化,这是液化的第二种途径.我们家中用的液化气,就是在常温下用压缩体积的办法使石油气变成液体后装入钢瓶的.还有我国“长征三号”运载火箭的第三级的燃料,用氢作燃料,用氧作助燃剂,这些装在火箭里的氢和氧都是以液体状态存在的.既然液化是汽化的逆过程,那它是吸热还是放热?能举例子解释吗?生:液化过程要放热.例子:100℃水蒸气的烫伤比100℃开水烫伤更严重,因为100℃水蒸气液化时要放热,这样烫伤更严重.教师总结学生的回答,并板书.板书:气体液化的两种方式:(1)降低温度;(2)压缩体积.【例1】(多媒体展示)下列说法正确的是(

)A.雾是漂浮在空气中的水蒸气B.露是大量小冰晶吸热熔化成的大量小水珠C.所有气体在温度降到足够低时都能液化D.用压缩体积的办法可以使所有气体液化解析:雾是空气中的水蒸气液化成的小水珠,而不是水蒸气;露也是由空气中的水蒸气液化而成的,而不是小冰晶熔化而成的;所有气体在温度降到足够低时都能液化,单纯用压缩体积的方法并不能使所有的气体液化,有些气体必须采用降低温度和压缩体积相结合的方法才能使它们液化.答案:C

汽化吸热、液化放热前面我们看到,把塑料袋从热水中拿出,凉一会儿,塑料袋变瘪,并且有酒精液滴产生,这过程说明了什么?大家思考,并相互讨论.生1:液化是汽化的逆过程.生2:温度降到足够低时,酒精才被液化.板书:汽化过程要吸热,液化过程要放热.

教学板书

易错提示:

“白气”是水蒸气遇冷液化后形成的小水珠,水蒸气是气体,人眼是无法直接观察到的.“白气”的来源有两种情况:一是高温物体呼出水蒸气遇冷液化形成的;二是空气中的水蒸气遇冷液化.

课堂小结

本节课我们学习了液化和汽化的相关知识,知道气体液化的两种形式——降低温度和压缩体积,知道汽化过程要吸热,液化过程要放热.希望大家能把这节课所学的知识运用到日常生活中,解释日常生活中有关的热现象.这节课就学到这,谢谢!

教材习题解答

【教材P60“想想做做”】1.把酒精擦在手背上,手背有什么感觉 解:手背会有“凉”的感觉,这是液体蒸发吸热的结果.2.把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计读数有什么变化 如果温度计上不涂酒精,用扇子扇,温度计读数会变化吗 解:由于酒精的不断蒸发吸热,温度计示数会变小.如果不涂酒精,温度计读数不会发生改变.【教材P63“动手动脑学物理”】1.盛一盆水,在盆里放两块高出水面的砖头,砖头上搁一只比盆小一点的篮子.篮子里有剩饭、剩菜,再把一个纱布袋罩在篮子上,并使袋口的边缘浸入水里(如图),就做成了一个简易冰箱.把它放在通风的地方,即使经过一天时间里面的饭菜也不会变质.试着分析简易冰箱的工作原理.解:工作原理:因为纱布能沿着自身的纤维结构将盆里的水吸上来,随着水的蒸发,周围的温度就会降低,饭菜就不容易变质了.

难题解答

【例2】(2015·四川内江)无论是严冬还是酷暑,在使用冷暖空调的窗户玻璃表面,有时都会出现小水珠,那么关于这种现象的说法中正确的是(

)A.夏天,小水珠附着在玻璃的内表面,冬天,小水珠附着在玻璃的外表面B.夏天,小水珠附着在玻璃的外表面,冬天,小水珠附着在玻璃的内表面C.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的内表面D.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的外表面解析:夏天,开空调的室内温度低于外部温度,外部的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的外表面;而冬天,开空调的室内温度高于外部温度,车内的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的内表面.答案:B

布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容.

教学反思

在讲解电冰箱中的物态变化时,让学生了解氟利昂对臭氧层的破坏作用,经历信息处理过程,培养初步的分析概括能力.

教学反思

教学过程中老师的疑问:

教师点评和总结

汽化和液化

第1课时

汽化

课题

汽化

课型

新授课

教学目标

知识与技能

1.知道什么是汽化.2.了解沸腾现象,知道什么是沸点.3.记住酒精、水银等常见物质的沸点.

过程与方法

1.通过观察液体(水)的沸腾实验,知道沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.2.通过探究活动了解液体沸腾时的温度特点.3.通过研究影响蒸发快慢的因素,进一步认识控制变量法的运用.

情感、态度与价值观

通过教学活动,激发学习兴趣和对科学的求知欲,乐于探索自然现象,乐于了解日常生活中的物理规律.

教学重点

蒸发、沸腾的特点及影响蒸发快慢的因素.

教具准备

杯、水、温度计、酒精灯.

教学难点

蒸发、沸腾的区别.

教学课时

1课时

课前预习

1.汽化:物质从

液态

变成

气态

的过程.汽化

吸

热,包括

蒸发

和

沸腾

两种方式.

2.沸腾的规律:(1)液体沸腾时要继续

吸

热,但温度

保持不变

.(2)大量气泡上升,变

大

,到液面破裂.(3)液体沸腾时的温度叫

沸点

,不同的液体,沸点

不同

,且沸点随气压的增大而

增大

.

3.蒸发的规律:(1)液体在蒸发过程中要

吸

热,致使液体和它依附的物体温度降低

.(2)只在液体

表面

发生,而且

缓慢

(填“剧烈”或“缓慢”)进行.

巩固复习

教师引导学生复习上一节所学内容,并讲解学生所做的课后作业(教师可有针对性地挑选部分难题讲解).

新课导入

请同学们思考这个问题:晒在太阳下的衣服会变干,衣服上的水跑哪里去了?学生回答:水变成了水蒸气飘散到了空中.不错,同学们回答得很好.教师总结,并引入课题:水变成水蒸气是汽化现象,今天我们就一起来学习汽化.

进行新课

汽化现象教师演示实验:在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将塑料袋像拧麻花一样拧紧,尽量把塑料袋中空气排尽,然后再把口用线或橡皮筋扎紧.将塑料袋沉入80℃以上的热水中.引导学生观察塑料袋的变化(塑料袋鼓了起来,酒精消失了).教师将鼓起来的塑料袋拿出来凉一会儿,引导学生再次观察塑料袋的变化(塑料袋变瘪了,有小液滴产生).通过这个实验活动,学生感到很神奇,体会到物理探究活动的快乐.教师鼓励学生说出对这个实验的猜想和分析.生1:滴进的酒精是液体,放入热水中变成了气体,所以看不见了.生2:擦在皮肤上或放在盘子里的酒精,慢慢变干了,我们也没看见气态的酒精,所以气态酒精无色、透明的,是看不见的.生3:最后塑料袋里出现的小液滴是酒精,因为水没进去.教师总结学生的猜想和分析,引入汽化和液化的概念.板书:1.汽化:物质从液态变成气态叫做汽化,汽化的两种方式是蒸发和沸腾.2.液化:物质从气态变成液态叫做液化.

沸腾1.设计实验探究水沸腾时温度变化的特点我们每天要喝开水,开水是指沸腾后的水.现在回忆一下烧水时的有关情况,然后思考下列问题.(多媒体展示)思考题:(1)水烧开需要哪些条件?(2)水在沸腾时有什么特征?(3)水沸腾后如果继续加热,温度会不会越来越高?(4)水沸腾后会冒出白气,这些白气是水蒸气吗?(5)最后水烧干了,水去哪里了?上面的思考题,同学们先不着急回答,大家先制定探究水的沸腾现象的实验方案,通过实验观察,得出结论.学生分组设计实验方案.教师帮助学生完善实验设计方案.学生在教师的引导下分组完成实验,并得出结论.2.沸点教师提问:为什么水沸腾前内部形成的气泡在上升过程中会逐渐变小呢?学生分组讨论并表示疑惑.(估计学生暂时无法给出答案,但教师提问的目的在于让学生加深沸腾前后气泡变化情况的印象)教师总结:开始给冷水加热时,由于水中溶有空气,在器壁上生成气泡,气泡中含有空气和水蒸气,继续加热后,气泡受热膨胀,当气泡大到一定程度,由于浮力,气泡脱离器壁开始上升,气泡上升后温度降低,气泡内的大部分水蒸气要液化成水,气泡外边压强大于气泡内气体压强,气泡变小.这里涉及压强和浮力的知识,我们以后将会学到.

知识拓展:

1.缩短实验(或加热)时间的方法:

(1)尽量提高水的初温;(2)适当减少水的质量;(3)在烧杯上加盖;(4)加大酒精灯火焰.

2.水沸腾前升温特点是先升温快后升温慢,原因是(1)水温越高,蒸发吸热越快,导致后来升温变慢;(2)水温越高,与外界的温差越大、散热越快,也导致后来升温变慢.

进行新课

现在请同学们根据观察进行分析总结,找出实验规律.生1:水沸腾时温度不变,说明水沸腾是在一定温度下发生.生2:气泡上升,变大,上升到水面破裂,说明水沸腾是在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象.生3:撤掉酒精灯水不沸腾,说明液体在沸腾过程中需要吸热.生4:各种液体沸腾时都有确定的温度.教师鼓励学生回答,同时引出沸点的概念并进行总结和板书.板书:1.沸腾是在一定温度下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.2.各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫做沸点.3.液体沸腾的条件:(1)达到一定的温度;(2)继续吸热.(二者缺一不可)教师引导学生将自己的实验数据记录在教材P59的表格中,并根据实验数据在图3.3-3中描点,画出水沸腾时温度变化图象,然后阅读教材P60“小资料——几种液体的沸点(标准大气压)”.教师提问:请同学们思考“小资料”中的液体沸点为什么要标注“标准大气压”.生:难道大气压不同,同种液体的沸点不同?教师总结:液体沸点与大气压有关,以后要学.像我们用的高压锅,锅内气压高于标准大气压,所以高压锅内水的沸点也高于100℃.而高原的气压低于标准大气压,所以高原上水的沸点低于100℃.要记住标准大气压下酒精的沸点是78℃,水银的沸点是357℃.板书:同一种物质的沸点是可以变化的,沸点与气压有关,气压越高,沸点越高;气压越低,沸点越低.教师引导学生做教材P60“想想做做——纸锅烧水”的实验.我们现在用桌子上那张光滑的厚纸,做成小纸锅,纸锅里装些水,放在火上加热.注意不要让火苗烧到水面以上,注意观察纸锅是否燃烧学生独立操作实验,教师巡回指导.生:真神奇!给纸锅加热一会儿,水沸腾了,而纸锅居然不会燃烧.请同学们说说这是为什么呢?生:水的沸点是100℃(标准大气压下),纸的着火点是183℃,水沸腾过程中温度保持在100℃不变,只要水不烧干,与水接触的纸的温度也将保持在100℃,从而达不到纸的着火点,因此纸锅不会燃烧.【例1】(多媒体展示)如图所示是水的沸腾图象,下列对此图象的理解正确的是(

)A.水在AB段沸腾,吸收热量,温度升高B.水在AB段沸腾,吸收热量,温度不变C.水在BC段沸腾,吸收热量,温度升高D.水在BC段沸腾,吸收热量,温度不变解析:水在沸腾时要吸热,但温度保持在沸点不变.根据记录的温度数据所作的图象可知,对应的沸腾图线是一段水平线.就本题而言,对应的是BC段.水在这一段的温度保持100℃不变,但会继续吸热以维持沸腾.故本题正确答案是D.答案:D

进行新课

蒸发1.蒸发湿衣服无论是在温度高的夏天,还是在温度低的秋天,都能变干,这说明什么?为什么晾衣服要把衣服展开并放在通风处?生1:这是由于水汽化,变成了气体.生2:这种汽化现象在任何温度下都能发生,且汽化现象很缓慢.生3:这种汽化现象只在液体表面发生,且与液体表面流动的气流快慢有关.液体表面流动的气流越快,这种汽化现象越快.教师鼓励学生的回答,同时引入蒸发的概念,并进行总结和板书.板书:蒸发是一种在任何温度下,只在液体表面发生的缓慢的汽化现象.2.影响蒸发快慢的因素、蒸发制冷教师引导学生做教材P60“想想做做”的“实验1”,体验蒸发制冷的作用.请同学们将酒精滴在手背上,擦在手背上,或用手扇,有什么感觉?生1:滴上、擦上酒精的地方有清凉的感觉,用手扇时会感到更凉.生2:这说明蒸发过程需要吸热,蒸发有制冷作用.生3:滴在手背上的酒精,比擦在手背上的酒精蒸发得慢.这说明液体蒸发快慢与液体表面积有关,液体表面积越大,蒸发越快.生4:用手扇酒精蒸发更快,说明蒸发快慢与空气流动快慢有关,空气流动越快,蒸发越快.同学们回答得非常好,影响蒸发快慢的有三个因素,并且蒸发有制冷作用.板书:1.影响蒸发快慢的因素(1)液体的温度越高蒸发越快.(2)液体表面积越大蒸发越快.(3)液体表面空气流动越快蒸发越快.2.液体在蒸发过程中吸热,有制冷作用.请同学做教材P60“想想做做”的“实验2”:把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计读数会有变化吗?生1:如果温度计上不涂酒精,用扇子扇,温度计读数不变.生2:把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计读数先下降后上升.生3:这是因为液体在蒸发过程中要吸热使周围和它接触的物体温度降低,所以温度计示数先下降后上升.教师引导学生看教材P61图3.3-5,并阅读第一、二自然段,解释这些现象.学生相互讨论,教师启发引导.生1:游泳后刚从水中出来,人身体上有水,皮肤上的水分蒸发,水在蒸发过程中需要吸热,就要从人的皮肤吸收热量,使体温下降,所以感觉特别冷.生2:天热时,由于狗没有汗腺,不能靠出汗散热,只得伸长舌头,大口喘气,靠加快呼吸来散热.3.蒸发和沸腾的区别和联系教师用多媒体播放课件“液体的蒸发和沸腾的比较”,并讲解.

各种液体都有沸点,与熔化、凝固不同,只有晶体有熔点和凝固点,而非晶体没有.

备课笔记

知识拓展:

液体蒸发的快慢还与下列因素有关.

(1)液体的种类,在相同的条件下,不同液体蒸发的快慢不同.例如,酒精比水蒸发得快.

进行新课

液体的蒸发和沸腾的比较(多媒体课件)【例2】(多媒体展示)关于蒸发的下列说法中,正确的是(

)A.在0℃时,水不会蒸发B.液体内部的汽化现象叫蒸发C.没有表面的液体不会蒸发D.晶体也能发生蒸发现象解析:蒸发是液体在任何温度下都能发生的汽化现象.在0℃时,液体也会发生蒸发现象,故A选项是错误的;蒸发只能发生在液体表面,因此没有表面的液体就不可能发生蒸发现象,故B选项错误,C选项正确;晶体是固体,不可能发生蒸发现象,故D选项是错误的.答案:C

教学板书

课堂小结

本节课我们学习了汽化的相关知识,知道汽化有两种形式:蒸发和沸腾.这节课就学到这,谢谢!

(2)周围空气的湿度,周围空气的湿度越大,液体蒸发得越慢.如夏天下雨前,人往往感到特别闷热,就是因为空气湿度大,人身上的汗液难以蒸发所致.

教材习题解答

【教材P58“想想做做”】如图,在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把口扎紧,然后放入热水中.你会看到什么变化 从热水中拿出塑料袋,过一会儿又有什么变化 怎样解释这些变化?解:放入热水中后,会看到塑料袋马上鼓起来;从热水中拿出塑料袋,过一会儿,塑料袋又瘪了.因为将塑料袋放入热水中后,液态酒精吸热,迅速蒸发为气态,体积增大,使塑料袋膨胀;把塑料袋从热水中拿出后,气态酒精遇冷又变为液态,体积减小,塑料袋又变瘪了.【教材P60“想想做做”】纸锅烧水着火点是物质可以燃烧的最低温度.纸的着火点大约是183℃,就是说,当纸的温度达到183℃时,它会自动燃烧起来.普通煤炉的火焰温度约600℃.酒精灯的火焰温度约400~500℃.那么,能用纸做的锅在火上把水烧开吗?取一张光滑的厚纸,照如图那样做成一个小纸锅.纸锅里装些水,放到火上加热.注意不要让火苗烧到水面以上的纸.过一会水就会沸腾,而纸锅不会燃烧.实际做一做,说明纸锅为什么不会燃烧.解:水的沸点是100℃(在标准大气压下),而纸的着火点为183℃.当水沸腾时,需要从外界不断吸收热量,使与水接触的纸的温度始终保持在100℃,从而达不到纸的着火点,因此,纸锅不会燃烧.【教材P63“动手动脑学物理”】2.一块金属在冰箱中被冷冻后,取出放一会儿,表面会变湿.如果马上用干毛巾擦,能擦干吗 为什么 解:擦不干.因为从冰箱中拿出的金属块温度较低,周围空气中的水蒸气因遇冷液化成小水珠附着在金属块的表面.擦去这层水,又有新的水蒸气在温度低的金属块表面发生液化,所以擦不干.只有等金属块的温度变得和室温差不多以后才能擦干.

难题解答

【例3】(2015·四川内江)无论是严冬还是酷暑,在使用冷暖空调的窗户玻璃表面,有时都会出现小水珠,那么关于这种现象的说法中正确的是(

)A.夏天,小水珠附着在玻璃的内表面,冬天,小水珠附着在玻璃的外表面B.夏天,小水珠附着在玻璃的外表面,冬天,小水珠附着在玻璃的内表面C.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的内表面D.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的外表面解析:夏天,开空调的室内温度低于外部温度,外部的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的外表面;而冬天,开空调的室内温度高于外部温度,车内的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的内表面.答案:B

布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容.

教学反思

1.本节课教学从生活实际出发,先以学生熟悉的事例“晒在太阳下的湿衣服一会儿就干了”来让学生感知汽化现象,然后通过“想想做做”的实验来引入汽化和液化的概念.2.本节课教学的重点在于突出“水的沸腾”的实验探究过程.虽然沸腾现象对于学生来说并不陌生,但其发生的全过程学生未必很清楚,沸腾时有什么特征学生不一定了解,因此在教学中重点呈现探究活动较为详细的探究过程和要求,如实验后要求学生记录数据,处理数据,画出图线,分析数据,概括总结,得出结论.在探究过程中,可提出“怎样使水尽快沸腾”的问题让学生展开讨论,突出实验的设计思想,提高学生的信息收集能力.3.由于学生温度计可能存在质量问题,以及本地的大气压的影响,会使测量出的沸点值误差较大,这时可结合教材P60“小资料”中“标准大气压”作简单说明.4.教学中,在得出沸腾的特征和温度变化规律后,将沸腾和蒸发现象加以比较,找出它们的相同点和不同点,加深学生对蒸发和沸腾的理解.

教学过程中老师的疑问:

教师点评和总结

第2课时

液化

课题

液化

课型

新授课

教学目标

知识与技能

1.知道什么是液化.了解液化和汽化的实际应用.2.了解气体液化的两种方式.3.知道汽化吸热、液化放热.

过程与方法

尝试解释生产生活中的汽化和液化现象,有初步的分析概括能力.

情感、态度与价值观

有将科学技术应用于日常生活、社会实践的意识.关注科学技术对社会发展、自然环境及人类生活的影响,有保护环境和可持续发展的意识.

教学重点

气体液化的两种方式.

教具准备

多媒体课件.

教学难点

汽化和液化现象的应用.

教学课时

1课时

课前预习

液化:(1)物质从气态变为液态的现象叫液化.(2)使气体液化的方法有降低温度和压缩体积.(3)使气体液化的好处是使体积减小便于贮存和运输,气体液化过程中需要放出热量.

巩固复习

教师引导学生复习上一节内容,并讲解布置的作业(教师可针对性地挑选部分难题讲解),加强学生对知识的巩固.

新课导入

请同学们思考这个问题:冬天,戴眼镜的同学从室外到温暖的室内,眼镜会变模糊,这是为什么?学生回答:眼镜变模糊是因为眼镜上蒙上了水汽.不错,同学们回答得很好.教师总结,并引入课题:水变成水蒸气是汽化现象,水蒸气变成水是液化现象,今天我们就一起来学习液化.

进行新课

汽化和液化现象及应用我们先来了解一下蒸锅使用时里面发生的汽化和液化现象.蒸锅中的水烧开后大量地汽化成水蒸气,水蒸气遇到温度较低的蒸格、装食物的餐具、食物和锅盖就会液化,并放出大量的热.对蒸锅不断加热,开水就不停地变成水蒸气,水蒸气再液化放热,食物就弄熟了.我们再来了解一下电冰箱的构造和原理.

进行新课

冰箱中热的“搬运工”是一种既容易汽化又容易液化的物质(工作物质).液态的工作物质经过很细的毛细管进入冰箱冷冻室的管子汽化、吸热,使冰箱内温度降低.然后汽化的蒸气被压缩机压入冷凝器,在这里液化并把从冰箱内带来的热通过冰箱壁上的管子放出.工作物质这样循环流动,冰箱冷冻室里就可以保持很低的温度.

气体液化的两种方式所有气体在温度降到足够低时都可以液化,这是液化的一种途径.在一定的温度下,压缩体积也可以使气体液化,这是液化的第二种途径.我们家中用的液化气,就是在常温下用压缩体积的办法使石油气变成液体后装入钢瓶的.还有我国“长征三号”运载火箭的第三级的燃料,用氢作燃料,用氧作助燃剂,这些装在火箭里的氢和氧都是以液体状态存在的.既然液化是汽化的逆过程,那它是吸热还是放热?能举例子解释吗?生:液化过程要放热.例子:100℃水蒸气的烫伤比100℃开水烫伤更严重,因为100℃水蒸气液化时要放热,这样烫伤更严重.教师总结学生的回答,并板书.板书:气体液化的两种方式:(1)降低温度;(2)压缩体积.【例1】(多媒体展示)下列说法正确的是(

)A.雾是漂浮在空气中的水蒸气B.露是大量小冰晶吸热熔化成的大量小水珠C.所有气体在温度降到足够低时都能液化D.用压缩体积的办法可以使所有气体液化解析:雾是空气中的水蒸气液化成的小水珠,而不是水蒸气;露也是由空气中的水蒸气液化而成的,而不是小冰晶熔化而成的;所有气体在温度降到足够低时都能液化,单纯用压缩体积的方法并不能使所有的气体液化,有些气体必须采用降低温度和压缩体积相结合的方法才能使它们液化.答案:C

汽化吸热、液化放热前面我们看到,把塑料袋从热水中拿出,凉一会儿,塑料袋变瘪,并且有酒精液滴产生,这过程说明了什么?大家思考,并相互讨论.生1:液化是汽化的逆过程.生2:温度降到足够低时,酒精才被液化.板书:汽化过程要吸热,液化过程要放热.

教学板书

易错提示:

“白气”是水蒸气遇冷液化后形成的小水珠,水蒸气是气体,人眼是无法直接观察到的.“白气”的来源有两种情况:一是高温物体呼出水蒸气遇冷液化形成的;二是空气中的水蒸气遇冷液化.

课堂小结

本节课我们学习了液化和汽化的相关知识,知道气体液化的两种形式——降低温度和压缩体积,知道汽化过程要吸热,液化过程要放热.希望大家能把这节课所学的知识运用到日常生活中,解释日常生活中有关的热现象.这节课就学到这,谢谢!

教材习题解答

【教材P60“想想做做”】1.把酒精擦在手背上,手背有什么感觉 解:手背会有“凉”的感觉,这是液体蒸发吸热的结果.2.把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计读数有什么变化 如果温度计上不涂酒精,用扇子扇,温度计读数会变化吗 解:由于酒精的不断蒸发吸热,温度计示数会变小.如果不涂酒精,温度计读数不会发生改变.【教材P63“动手动脑学物理”】1.盛一盆水,在盆里放两块高出水面的砖头,砖头上搁一只比盆小一点的篮子.篮子里有剩饭、剩菜,再把一个纱布袋罩在篮子上,并使袋口的边缘浸入水里(如图),就做成了一个简易冰箱.把它放在通风的地方,即使经过一天时间里面的饭菜也不会变质.试着分析简易冰箱的工作原理.解:工作原理:因为纱布能沿着自身的纤维结构将盆里的水吸上来,随着水的蒸发,周围的温度就会降低,饭菜就不容易变质了.

难题解答

【例2】(2015·四川内江)无论是严冬还是酷暑,在使用冷暖空调的窗户玻璃表面,有时都会出现小水珠,那么关于这种现象的说法中正确的是(

)A.夏天,小水珠附着在玻璃的内表面,冬天,小水珠附着在玻璃的外表面B.夏天,小水珠附着在玻璃的外表面,冬天,小水珠附着在玻璃的内表面C.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的内表面D.无论冬夏,小水珠都是出现在玻璃的外表面解析:夏天,开空调的室内温度低于外部温度,外部的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的外表面;而冬天,开空调的室内温度高于外部温度,车内的水蒸气遇到温度较低的玻璃时放热而液化,即小水珠附着在玻璃的内表面.答案:B

布置作业:教师引导学生课后完成本课时对应练习,并预习下一课时内容.

教学反思

在讲解电冰箱中的物态变化时,让学生了解氟利昂对臭氧层的破坏作用,经历信息处理过程,培养初步的分析概括能力.

教学反思

教学过程中老师的疑问:

教师点评和总结

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活