2017-2018学年人教版高二历史必修3 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”课件 (共34张)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年人教版高二历史必修3 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”课件 (共34张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。

第2讲

“罢黜百家、独尊儒术”孔子周游列国图秦始皇焚书坑儒 法家思想指导下的秦王朝(15年),穷兵黩武,暴政苛刑,很快走上了灭亡之路。

到了西汉……

汉代史情 汉朝(前202—220年),分为西汉和东汉,亦有以西汉与东汉的首都代指,合称两京。是继秦朝之后强盛的大一统帝国。汉代被称为“炎汉”。又因皇帝姓刘而称“刘汉”。

公元前206年刘邦封为汉中王。公元前202年西汉建立,定都长安(今西安)。西汉王朝在消灭异姓王和诸吕之乱后政局趋于稳定。 “文景之治”后,汉武帝时期达到极盛,史称“汉武盛世”,昭宣时期再次复兴,史称“昭宣中兴”。公元8年,王莽篡夺政权,建立新朝,西汉结束。不久之后发生了绿林和赤眉大规模农民起义,公元23年新朝灭亡。公元25年,刘秀称帝,建立东汉,定都洛阳。?开创了光武中兴和明章之治,后期发生了戚宦之争,朝政黑暗,公元184年爆发黄巾起义,东汉政府名存实亡,各地军阀割据称雄。公元220年曹丕篡汉,东汉灭亡。

汉朝是和约略同时期欧洲的罗马帝国并列为当时世界上最先进的文明及强大帝国。西汉汉平帝时期(公元元年),全国人口达6000万左右。占当时世界的三分之一。

汉朝文化统一,科技发达,以儒家文化为代表的东亚文化圈建立,为华夏民族两千年的社会发展奠定了基础,为中华文明的延续和挺立千秋做出了巨大贡献。汉明帝永平年间,宦官蔡伦改进了造纸术,成为中国四大发明之一,张衡发明了地动仪、浑天仪等。汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

经济残破,百废待兴。(陆贾): “居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也……向使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之? ”

——《史记·陆贾列传》统治者吸收秦亡教训,

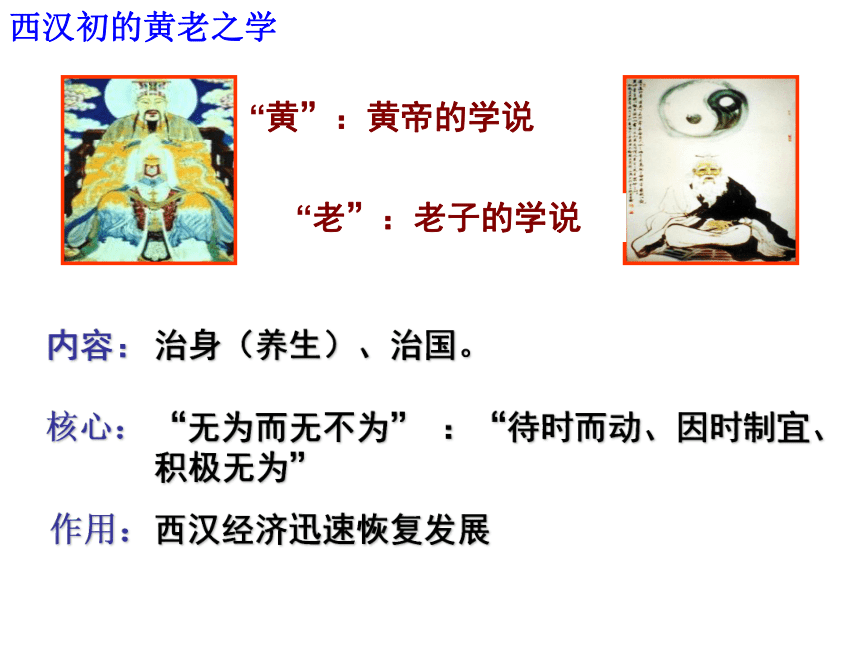

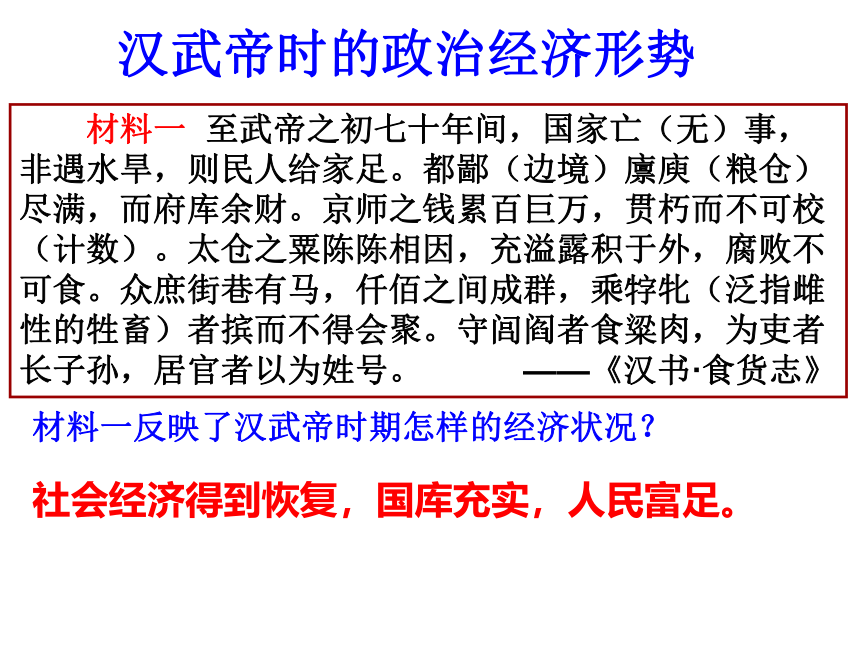

采用休养生息政策。“黄”:黄帝的学说“老”:老子的学说西汉初的黄老之学内容:“无为而无不为” :“待时而动、因时制宜、积极无为”西汉经济迅速恢复发展治身(养生)、治国。核心:作用:汉惠帝 适应政治经济形势的需要,从汉高祖到武帝即位60多年的时间里,黄老思想一直是政治上的指导思想,在社会上居于支配地位。汉文帝汉景帝汉高祖 材料一 至武帝之初七十年间,国家亡(无)事,非遇水旱,则民人给家足。都鄙(边境)廪庾(粮仓)尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校(计数)。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马,仟佰之间成群,乘牸牝(泛指雌性的牲畜)者摈而不得会聚。守闾阎者食粱肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。 ——《汉书·食货志》社会经济得到恢复,国库充实,人民富足。材料一反映了汉武帝时期怎样的经济状况?汉武帝时的政治经济形势材料二反映了汉武帝时期存在着哪些问题? 材料二 汉武帝即位时,西汉国库中积蓄了大量的粮食和钱财,国家势力相当雄厚,有条件加强中央集权。同时,国家也存在土地兼并、商贾膨胀、王国问题、边境不宁等问题。 ——《中国古代史》王国问题;北方匈奴威胁;土地兼并,阶级矛盾激化。汉武帝时的政治经济形势汉武帝时的政治经济形势加强中央集权经济发展

国力强盛开发边疆

三击匈奴

出使西域汉武帝,名刘彻,16岁即位,

一位雄才大略的政治家。

在他统治时期,中国开始以

一个高度文明、富强的国家

闻名于世要求打击王国

势力

“削藩”汉武帝 “有为”的表现:政治:

(1)加强中央集权:颁布推恩令。

(2)加强皇权:用身边做侍从、秘书工作的人任尚书令、侍中,参与军国大事,以削弱相权(内外朝制度)。经济:抑制富商大贾的势力(征重税);实行货币官铸、盐铁专卖、物价管理、重农抑商。

军事:成功反击匈奴。

对外:派张骞出使西域等。思想上要怎么做呢? 诸子百家中哪一政治学说或哪一派的治国思想适应汉武帝的统治需要?①法家:①有利于加强专制集权完全站在小生产者的立场②易导致暴政不适应形势的发展② 不利于加强中央集权②墨家:③道家:④儒家:①有利于缓和阶级矛盾集思广益:“有为”靠哪家?二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出 董仲舒,河北广川人,汉代唯心主义思想家,儒学代表,大学问家,生活在汉文帝、景帝、汉武帝的时代,上承孔子,下启朱熹。三次应对,得到汉武帝赏识。著作:《天人三策》、《春秋繁露》,创立新儒学体系。 新儒学阴阳家黄老之学法家以下材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?材料一 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异 论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。” ——《汉书·董仲舒传》 “春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”材料二 “天子受命于天,天下受命于天”, “与天同者大治,与天异者大乱. ”…… “国家将有失道之败,而天乃先出灾害 以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。” “君权神授”、“天人感应”材料四 董仲舒认为道源于天。“天不变,道亦不变。” “天道”就是“三纲五常” 。君臣、父子、夫妻之间 ,尊卑秩序是永恒不变的 。以下材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张? “三纲五常”三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲

五常:仁、义、礼、智、信材料三 董仲舒说:“古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名田,以澹不足,塞并兼之路。”…… “徭役众,赋敛重,百姓贫穷叛去,道多饥人。救之者,省徭役,薄赋敛,出仓谷,振困穷。” 仁政:限田、薄敛、省役“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”“君权神授” “天人合一” “天人感应”“三纲五常”的伦理道德 1.董仲舒的新儒学内容和目的——加强中央集权的需要——加强君权的需要——巩固君权、稳定统治秩序的需要核心:“天人感应”强调王权的合理、合法性2.实质:思想文化专制。核心是?(1)以传统儒学为核心,兼采众家思想

(2)儒学神学化(带有唯心主义色彩)

(3)儒学独尊,文化专制(实质)

材料 外儒内法,而剂之以道.即以儒家伦理道德为中心,以法家严刑峻法为辅助,以道家权术政治为手段的统治模式,影响深远。

根据新儒学的概念和内容,总结出

新儒学的特点: 思想的统一促进了政治的统一,同时促进了人们统一观念的

形成,这种观念在长时期统一的状态下,又会强化人们对于统一

的认同和文化的认同,从而培养出同质化的民族心理和民族情感,

而随着这种心理和情感的沉淀,必将成为一种稳定的民族情感的

纽带,成为维护统一的力量。

——王保国《文化纽带与国家统一》成为中国官方主流思想;

有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序; 台湾著名历史学家柏杨先生曾说:“董仲舒先生的这项‘对策’,

经皇帝采纳后,就成了神圣的‘国策’。一个巨大转变,在不声不响

中发生,光芒万丈的思想学术自由的黄金时代,开始夕阳西下。

代之而起的,是漫长而单调的儒学思想的时代。”大一统意识;增强民族凝聚力;文化专制新儒学的影响 有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的请回答:你认为上述观点是否有道理?

有道理。

秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。董仲舒改造后的儒学与传统儒学有何异同?同:都主张统治者实施“仁政”。异:(1)来源:改造后的新儒学以传统儒学为基础,融合了阴阳家、道家以及法家等思想而形成。(2)天人观:传统儒学持怀疑态度,主张敬而远之,而新儒学持肯定态度,提出“天人感应”学说。(3)政治主张:君臣观念:从“民贵君轻”到“尊君卑臣”;传统的“仁政”建立在民本思想上,而新儒学“仁政”建立在“天人感应”学说上,以天来限制君主的权力过度膨胀。(4)地位:传统儒学在春秋战国时期不被重视;而新儒学确立了正统地位,成为传统文化的主流思想。背离:从民本到君本;从理性到迷信;从人道到天道 儒学成为正统

1.原因

董仲舒的新儒学,适应了汉武帝加强君主专制中央集权的需要,得到汉武帝的全面肯定。

2.汉武帝采取系列崇儒措施太学里的教师的是哪些人?学生在太学学习什么内容?

学生在太学毕业后的去向?这有何意义? 10/16/20181教科书:儒家经典—五经 教官:五经博士 ——儒学垄断教育

官办最高学府:太学,考试合格做官 ——凭儒学入仕(政治)

地方教育系统:郡县立学校 ——儒学在民间独尊“罢黜百家,独尊儒术”的影响政治上: ①有利于强化中央集权、巩固大一统国家和稳定统治秩序②一定程度上有利于限制君权、防止暴政思想文化上: ③确立了儒家思想在政治上的统治地位和传统文化中的主流地位④推动了汉代的教育发展⑤抑制了其他学说的发展,不利于思想文化的多样化发展;助长迷信色彩,为了维护专制统治和等级制度而宣扬纲常伦理。政治:

经济:

思想:

军事:中央—— 实行内外朝制度,以削弱相权。

地方——颁布“推恩令”,解决王国问题。

令郡国举荐人才,建立起人才选拔制度。“罢黜百家,独尊儒术”,尊儒尚法。货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理;“重农抑商”,向工商业者加重征税。(参见必修2P17)北击匈奴,派张骞通西域,有利于“丝绸之路”的开通。 结合所学知识归纳汉武帝“有为”的表现。拓展延伸BCD三、儒学成为正统 思想 肯定董仲舒的新儒学思想 政治启用儒士教育兴办太学和地方郡国学校

教科书:儒家经典—五经1、措施:2、结果:正统地位,文化主流 汉朝的政治、经济的具体史实:

政治:

经济:

⑴农业:

⑵手工业:

⑶商业:中外朝、郡国并行制、推恩令、刺史制度、察举制;重农抑商政策,汉初休养生息政策;牛耕逐渐普及全国;汉代田庄;发明犁壁、耧车、耦犁等先进农具和代田法、垄作法;水利:东汉王景治黄河;耕作制度以连年种植为主,有休耕和两年三熟制;工官制度,盐铁官营制度;长沙马王堆素纱蝉衣,丝绸之路,成熟青瓷,煤炭作燃料;水排;商运活跃,对“市”管理严格,商业区和居住区严格分开,全国性商业中心形成:长安和五都,外贸发展;董仲舒新儒学与社会现实之间的联系加强中央集权“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”加强君权“天人感应”、 “君权神授”限制土地兼并限田、薄敛、省役缓和阶级矛盾,规范限制人民制定道德标准“三纲五常”请记住:一定时期的文化,是一定时期政治、经济的反映实质:思想文化专制

目的:维护统治秩序、神化专制王权

第2讲

“罢黜百家、独尊儒术”孔子周游列国图秦始皇焚书坑儒 法家思想指导下的秦王朝(15年),穷兵黩武,暴政苛刑,很快走上了灭亡之路。

到了西汉……

汉代史情 汉朝(前202—220年),分为西汉和东汉,亦有以西汉与东汉的首都代指,合称两京。是继秦朝之后强盛的大一统帝国。汉代被称为“炎汉”。又因皇帝姓刘而称“刘汉”。

公元前206年刘邦封为汉中王。公元前202年西汉建立,定都长安(今西安)。西汉王朝在消灭异姓王和诸吕之乱后政局趋于稳定。 “文景之治”后,汉武帝时期达到极盛,史称“汉武盛世”,昭宣时期再次复兴,史称“昭宣中兴”。公元8年,王莽篡夺政权,建立新朝,西汉结束。不久之后发生了绿林和赤眉大规模农民起义,公元23年新朝灭亡。公元25年,刘秀称帝,建立东汉,定都洛阳。?开创了光武中兴和明章之治,后期发生了戚宦之争,朝政黑暗,公元184年爆发黄巾起义,东汉政府名存实亡,各地军阀割据称雄。公元220年曹丕篡汉,东汉灭亡。

汉朝是和约略同时期欧洲的罗马帝国并列为当时世界上最先进的文明及强大帝国。西汉汉平帝时期(公元元年),全国人口达6000万左右。占当时世界的三分之一。

汉朝文化统一,科技发达,以儒家文化为代表的东亚文化圈建立,为华夏民族两千年的社会发展奠定了基础,为中华文明的延续和挺立千秋做出了巨大贡献。汉明帝永平年间,宦官蔡伦改进了造纸术,成为中国四大发明之一,张衡发明了地动仪、浑天仪等。汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

经济残破,百废待兴。(陆贾): “居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也……向使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之? ”

——《史记·陆贾列传》统治者吸收秦亡教训,

采用休养生息政策。“黄”:黄帝的学说“老”:老子的学说西汉初的黄老之学内容:“无为而无不为” :“待时而动、因时制宜、积极无为”西汉经济迅速恢复发展治身(养生)、治国。核心:作用:汉惠帝 适应政治经济形势的需要,从汉高祖到武帝即位60多年的时间里,黄老思想一直是政治上的指导思想,在社会上居于支配地位。汉文帝汉景帝汉高祖 材料一 至武帝之初七十年间,国家亡(无)事,非遇水旱,则民人给家足。都鄙(边境)廪庾(粮仓)尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校(计数)。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马,仟佰之间成群,乘牸牝(泛指雌性的牲畜)者摈而不得会聚。守闾阎者食粱肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。 ——《汉书·食货志》社会经济得到恢复,国库充实,人民富足。材料一反映了汉武帝时期怎样的经济状况?汉武帝时的政治经济形势材料二反映了汉武帝时期存在着哪些问题? 材料二 汉武帝即位时,西汉国库中积蓄了大量的粮食和钱财,国家势力相当雄厚,有条件加强中央集权。同时,国家也存在土地兼并、商贾膨胀、王国问题、边境不宁等问题。 ——《中国古代史》王国问题;北方匈奴威胁;土地兼并,阶级矛盾激化。汉武帝时的政治经济形势汉武帝时的政治经济形势加强中央集权经济发展

国力强盛开发边疆

三击匈奴

出使西域汉武帝,名刘彻,16岁即位,

一位雄才大略的政治家。

在他统治时期,中国开始以

一个高度文明、富强的国家

闻名于世要求打击王国

势力

“削藩”汉武帝 “有为”的表现:政治:

(1)加强中央集权:颁布推恩令。

(2)加强皇权:用身边做侍从、秘书工作的人任尚书令、侍中,参与军国大事,以削弱相权(内外朝制度)。经济:抑制富商大贾的势力(征重税);实行货币官铸、盐铁专卖、物价管理、重农抑商。

军事:成功反击匈奴。

对外:派张骞出使西域等。思想上要怎么做呢? 诸子百家中哪一政治学说或哪一派的治国思想适应汉武帝的统治需要?①法家:①有利于加强专制集权完全站在小生产者的立场②易导致暴政不适应形势的发展② 不利于加强中央集权②墨家:③道家:④儒家:①有利于缓和阶级矛盾集思广益:“有为”靠哪家?二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出 董仲舒,河北广川人,汉代唯心主义思想家,儒学代表,大学问家,生活在汉文帝、景帝、汉武帝的时代,上承孔子,下启朱熹。三次应对,得到汉武帝赏识。著作:《天人三策》、《春秋繁露》,创立新儒学体系。 新儒学阴阳家黄老之学法家以下材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?材料一 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异 论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。” ——《汉书·董仲舒传》 “春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”材料二 “天子受命于天,天下受命于天”, “与天同者大治,与天异者大乱. ”…… “国家将有失道之败,而天乃先出灾害 以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。” “君权神授”、“天人感应”材料四 董仲舒认为道源于天。“天不变,道亦不变。” “天道”就是“三纲五常” 。君臣、父子、夫妻之间 ,尊卑秩序是永恒不变的 。以下材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张? “三纲五常”三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲

五常:仁、义、礼、智、信材料三 董仲舒说:“古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名田,以澹不足,塞并兼之路。”…… “徭役众,赋敛重,百姓贫穷叛去,道多饥人。救之者,省徭役,薄赋敛,出仓谷,振困穷。” 仁政:限田、薄敛、省役“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”“君权神授” “天人合一” “天人感应”“三纲五常”的伦理道德 1.董仲舒的新儒学内容和目的——加强中央集权的需要——加强君权的需要——巩固君权、稳定统治秩序的需要核心:“天人感应”强调王权的合理、合法性2.实质:思想文化专制。核心是?(1)以传统儒学为核心,兼采众家思想

(2)儒学神学化(带有唯心主义色彩)

(3)儒学独尊,文化专制(实质)

材料 外儒内法,而剂之以道.即以儒家伦理道德为中心,以法家严刑峻法为辅助,以道家权术政治为手段的统治模式,影响深远。

根据新儒学的概念和内容,总结出

新儒学的特点: 思想的统一促进了政治的统一,同时促进了人们统一观念的

形成,这种观念在长时期统一的状态下,又会强化人们对于统一

的认同和文化的认同,从而培养出同质化的民族心理和民族情感,

而随着这种心理和情感的沉淀,必将成为一种稳定的民族情感的

纽带,成为维护统一的力量。

——王保国《文化纽带与国家统一》成为中国官方主流思想;

有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序; 台湾著名历史学家柏杨先生曾说:“董仲舒先生的这项‘对策’,

经皇帝采纳后,就成了神圣的‘国策’。一个巨大转变,在不声不响

中发生,光芒万丈的思想学术自由的黄金时代,开始夕阳西下。

代之而起的,是漫长而单调的儒学思想的时代。”大一统意识;增强民族凝聚力;文化专制新儒学的影响 有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的请回答:你认为上述观点是否有道理?

有道理。

秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。董仲舒改造后的儒学与传统儒学有何异同?同:都主张统治者实施“仁政”。异:(1)来源:改造后的新儒学以传统儒学为基础,融合了阴阳家、道家以及法家等思想而形成。(2)天人观:传统儒学持怀疑态度,主张敬而远之,而新儒学持肯定态度,提出“天人感应”学说。(3)政治主张:君臣观念:从“民贵君轻”到“尊君卑臣”;传统的“仁政”建立在民本思想上,而新儒学“仁政”建立在“天人感应”学说上,以天来限制君主的权力过度膨胀。(4)地位:传统儒学在春秋战国时期不被重视;而新儒学确立了正统地位,成为传统文化的主流思想。背离:从民本到君本;从理性到迷信;从人道到天道 儒学成为正统

1.原因

董仲舒的新儒学,适应了汉武帝加强君主专制中央集权的需要,得到汉武帝的全面肯定。

2.汉武帝采取系列崇儒措施太学里的教师的是哪些人?学生在太学学习什么内容?

学生在太学毕业后的去向?这有何意义? 10/16/20181教科书:儒家经典—五经 教官:五经博士 ——儒学垄断教育

官办最高学府:太学,考试合格做官 ——凭儒学入仕(政治)

地方教育系统:郡县立学校 ——儒学在民间独尊“罢黜百家,独尊儒术”的影响政治上: ①有利于强化中央集权、巩固大一统国家和稳定统治秩序②一定程度上有利于限制君权、防止暴政思想文化上: ③确立了儒家思想在政治上的统治地位和传统文化中的主流地位④推动了汉代的教育发展⑤抑制了其他学说的发展,不利于思想文化的多样化发展;助长迷信色彩,为了维护专制统治和等级制度而宣扬纲常伦理。政治:

经济:

思想:

军事:中央—— 实行内外朝制度,以削弱相权。

地方——颁布“推恩令”,解决王国问题。

令郡国举荐人才,建立起人才选拔制度。“罢黜百家,独尊儒术”,尊儒尚法。货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理;“重农抑商”,向工商业者加重征税。(参见必修2P17)北击匈奴,派张骞通西域,有利于“丝绸之路”的开通。 结合所学知识归纳汉武帝“有为”的表现。拓展延伸BCD三、儒学成为正统 思想 肯定董仲舒的新儒学思想 政治启用儒士教育兴办太学和地方郡国学校

教科书:儒家经典—五经1、措施:2、结果:正统地位,文化主流 汉朝的政治、经济的具体史实:

政治:

经济:

⑴农业:

⑵手工业:

⑶商业:中外朝、郡国并行制、推恩令、刺史制度、察举制;重农抑商政策,汉初休养生息政策;牛耕逐渐普及全国;汉代田庄;发明犁壁、耧车、耦犁等先进农具和代田法、垄作法;水利:东汉王景治黄河;耕作制度以连年种植为主,有休耕和两年三熟制;工官制度,盐铁官营制度;长沙马王堆素纱蝉衣,丝绸之路,成熟青瓷,煤炭作燃料;水排;商运活跃,对“市”管理严格,商业区和居住区严格分开,全国性商业中心形成:长安和五都,外贸发展;董仲舒新儒学与社会现实之间的联系加强中央集权“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”加强君权“天人感应”、 “君权神授”限制土地兼并限田、薄敛、省役缓和阶级矛盾,规范限制人民制定道德标准“三纲五常”请记住:一定时期的文化,是一定时期政治、经济的反映实质:思想文化专制

目的:维护统治秩序、神化专制王权

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术