2017-2018学年人教版必修3 《从师夷长技到维新变法》课件(共28张)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年人教版必修3 《从师夷长技到维新变法》课件(共28张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

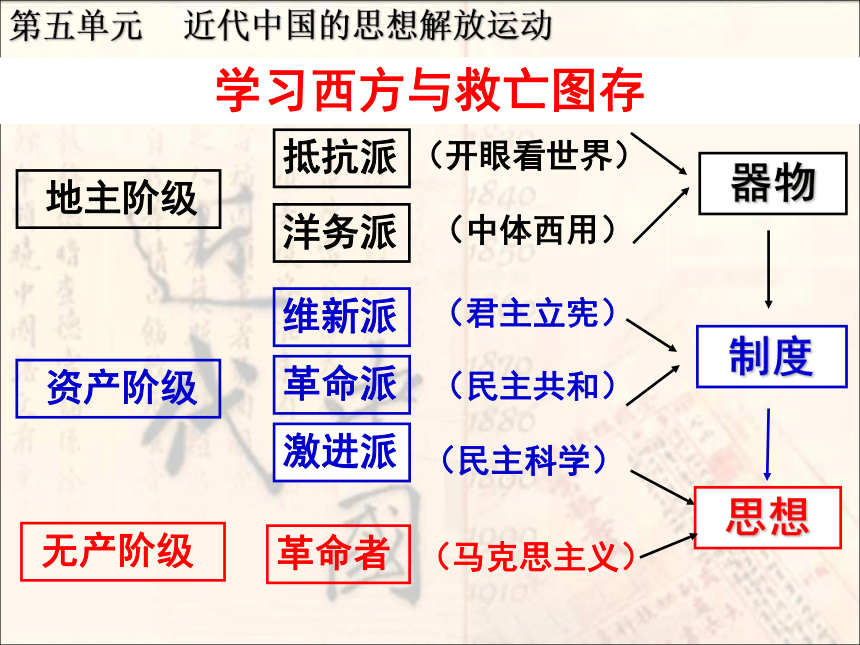

课件28张PPT。近代中国志士仁人向西方学习线索 地主阶级 资产阶级抵抗派(开眼看世界)洋务派(中体西用)维新派革命派激进派(君主立宪)(民主共和)(民主科学) 无产阶级革命者(马克思主义)第五单元 近代中国的思想解放运动学习西方与救亡图存第十四课

从“师夷长技”到维新变法学习目标

1、了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想,把握近代中国思想解放的历程;

2、理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

“华夷观念” 天处乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。天地为之乎内外,所以限也。

——“中国中心论”封闭守旧、盲目自大 “鸦片战争展现在中国人眼前的第一个形象就是西洋人坚船的迅速,利炮的声势……在两年多时间里,中国调动了10多万军队,先后有1名总督、2名提督、7名总兵以及数千名士兵死于战争。但英国远征军的战死人数据英方统计却不足百人。两千年来传统的夷狄观念在他们头脑里开始动摇了。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

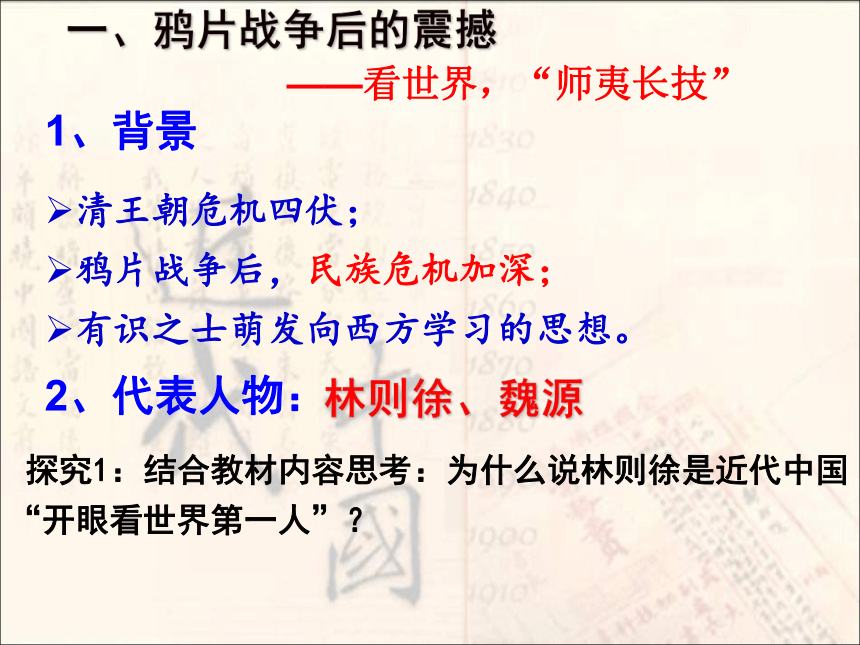

落后挨打、危机思变一、鸦片战争后的震撼

——看世界,“师夷长技”1、背景清王朝危机四伏;

鸦片战争后,民族危机加深;

有识之士萌发向西方学习的思想。2、代表人物:林则徐、魏源 探究1:结合教材内容思考:为什么说林则徐是近代中国“开眼看世界第一人”? 开近代中国由爱国而研究、学习西方的先河。①设立译馆,翻译西方书报;

②编译《四洲志》《各国律例》;

③仿制西方战舰炮车;探究2:《海国图志》在当时历史背景下它会畅销吗?请说明理由。 林则徐、魏源提出“师夷长技”,他们“因此被指责为‘溃夷夏之防’、有失国体而受到舆论的强大压力。

——雷颐《历史何以至此:从小事件看清

末以来的大变局》

据统计,《海国图志》在国内共印刷了千册左右。……1851年,《海国图志》60卷传入日本,增补的百卷也于1854年输入日本。1854——1856年,日本出版了21种不同版本的《海国图志》选本,占同一时期日本出版的世界史地著作的一半,形成了日本的《海国图志》时代。

——摘自王晓秋《近代中日文化交流史》评价:传统夷夏观念仍是学习西方的障碍;

林、魏的思想并未真正转化为实践;意义:近代中国学习西方的第一步;

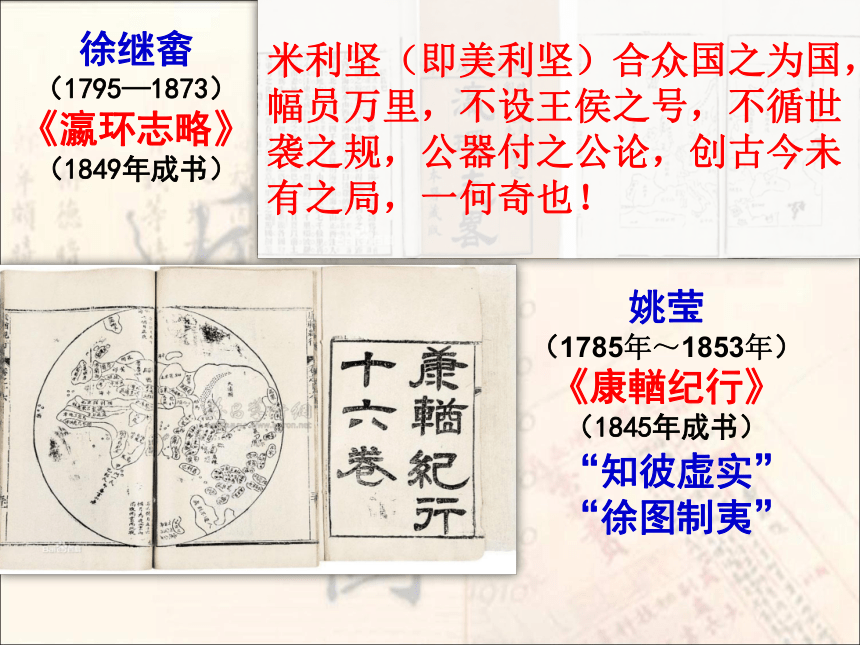

近代中国思想解放的开端;米利坚(即美利坚)合众国之为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世袭之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!徐继畬

(1795—1873)

《瀛环志略》

(1849年成书)姚莹

(1785年~1853年)

《康輶纪行》

(1845年成书)“知彼虚实”

“徐图制夷”二、第二次鸦片战争后的抉择 ——学器物,“中体西用”二、第二次鸦片战争后的抉择 ——学器物,“中体西用” “立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺。” “以忠信为甲胄,礼义为干橹”。

——《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

探究3:从“师夷长技以制夷”到“中学为体,西学为用”“自强”、“求富”,有何进步性?进一步冲击传统保守观念,有利于西学的传播;

将“师夷长技”由思想变为实践,是中国近代化的开端; 探究4:甲午战争的惨败击碎了洋务派的强国梦,难道“中体西用”的强国路错了吗?令人不可思议的是,政府认为:这些学生,他们花的是政府的钱,就应该只学习工程,数学和其他自然科学,对他们周围的政治和社会影响要无动于衷。这种想法是非常荒唐可笑的……中国不可能只从我们这里引进知识、科学和工业资源模式而不引进那些政治上的改革。否则,他们将什么都得不到。

── 1881年7月23日《纽约时报》社论

上述评论给我们怎样的启示?实现近代化必须打破旧制度和传统守旧观念的束缚 西人立国具有本末,虽礼乐教化远逊中华,然其驯致富强亦具有体用。育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船火炮,洋枪水雷,铁路电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!

——郑观应《盛世危言》(1894年)郑观应(1842~1921)广东香山人。历任轮船招商局、汉阳铁厂总办,与洋务派关系密切,主张与列强“商战”。著有《盛世危言》等,其思想对后来的康有为、梁启超等维新变法者有极大影响。早期资产阶级维新派 局限性: 没有形成完整的理论;没有付诸行动三、甲午战后 的觉醒

——仿制度,变法救亡康有为

(1858~1927)梁启超

(1873~1929)严复

(1854~1921) 19世纪90年代康梁为代表的维新思想 1、背景:

民族危机加深;

民族工业的初步发展;

民族资产阶级的形成;

早期维新思想的影响;三、甲午战后 的觉醒

——仿制度,变法救亡 19世纪90年代康梁为代表的维新思想 有感一章

谭嗣同(1896年春)

世间无物抵春愁,

合向苍冥一哭休。

四万万人齐下泪,

天涯何处是神州。

康有为(1858-1927)广东南海人: “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待” “变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制”——《变法通议》

梁启超(1873-1929)广东新会人严复(1854—1921)福建侯官人“崇尚自由是西方富强的深层原因,自由是最基本的价值,西方所说的民主是捍卫自由的一种手段。”次冲决君主之网罗, 次冲决伦常之网罗,次冲决天之网罗。

誓杀尽天下君主, 使流血满地球, 以泄万民之恨。

势不得不酌取西法,以补吾中国古法之亡。《孔子改制考》《新学伪经考》万木草堂《变法通议》申民权、设议院、变法图存;

变科举。《天演论》社会进化;自由、民主思想。借孔子否定专制,传播西方政治学说,为变法提供理论依据。2、思想主张:三、甲午战后 的觉醒

——仿制度,变法救亡 及观西人名学(逻辑学),则见其于格物致知之事, 有内籀之术(即归纳法)焉,有外籀之术(即演绎法)焉。……乃推卷起曰:有是哉,是固吾《易》、《春秋》之学也。

——严复《天演论》 译序

根据材料概括严复等维新派人士进行思想宣传的特点?借助中国传统儒家思想宣传西方近代政治学说君主立宪

君主专制民权平等

三纲五常学校

科举 《天演论》出版之后,……竟作了中学生的读物了。……“天演”、“物竞”、“淘汰”、“天择”等等术语,都渐渐成了报纸文章的熟语,渐渐成了一班爱国志士的“口头禅”。还有许多人爱用这种名词作自己或儿女的名字。 ——《胡适自传·在上海》

依据上述材料,分析维新思想在当时社会产生的影响? 19世纪70年代后,维新派开始办报……梁启超提出:“所贵乎报馆之著述者,能以语言文字开将来之世界也。”并说:“去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也……阅报愈多者,其人愈智;报馆愈多者,其国愈强。”

——摘编自方汉奇《中国近代报刊史》拓展视野、开启民智;

思想启蒙,一定程度激发了民众的

爱国意识、民主意识。戊戌变法运动的失败依靠力量:卷入帝党、后党的权力之争;

变法理论:今古文经学之争淹没主题;

变法策略:树敌过多;

变法措施:躁进过急;戊戌变法者们的尴尬

在老百姓眼里,“康党”根本不值得半点同情,他们都是一群瞎折腾的“白脸奸臣”,正如维新派也将一般老百姓说成“愚民”、“群盲”不可救药一样。……八国联军破城入侵,居然有人传言亲见是康有为带领洋兵进来的!

---- 王龙 《天朝向左,世界向右》

谭嗣同是慷慨就义的。但是菜市口斩“六君子”可不是像后来电影拍的那样老百姓对之报以同情,而是拿大菜梆子往谭嗣同脸上扔啊,鸡蛋是舍不得,大菜帮子有的是。

——马骏《晚清军事揭秘》 鸦片战争后:地主阶级甲午中日战争后:资产阶级——器物学习——制度模仿民族危机加深向西方学习不断深入学习西方

与

探索救亡道路

相结合 近代民主思想的演进,既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的。——陈旭麓习题反馈: 《海国图志》中出现了一些外来词汇,如“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等。结合所学判断,该书

A.主要内容是介绍西方政治体制

B.对西方政治体制已有所涉及

C.提出中国要学习西方代议制度

D.为戊戌变法提供了理论基础1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是

A.改制中易服更易推行

B.意在营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象

D.长袍马褂代表了守旧势力

梁启超在《戊戌政变记》中写道:“康有为以为望变法于朝廷,其事颇难。然各国之革政,未有不从国民而起者;故欲倡之于下,以唤起国民之议论,振刷国民之精神,使厚蓄其力,以待他日之用。”这说明

A.康梁意识到启发民智的重要

B.戊戌变法没有借鉴外国经验

C.康梁认为变法不能依靠朝廷

D.戊戌变法是发自民众的运动

从“师夷长技”到维新变法学习目标

1、了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想,把握近代中国思想解放的历程;

2、理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

“华夷观念” 天处乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。天地为之乎内外,所以限也。

——“中国中心论”封闭守旧、盲目自大 “鸦片战争展现在中国人眼前的第一个形象就是西洋人坚船的迅速,利炮的声势……在两年多时间里,中国调动了10多万军队,先后有1名总督、2名提督、7名总兵以及数千名士兵死于战争。但英国远征军的战死人数据英方统计却不足百人。两千年来传统的夷狄观念在他们头脑里开始动摇了。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

落后挨打、危机思变一、鸦片战争后的震撼

——看世界,“师夷长技”1、背景清王朝危机四伏;

鸦片战争后,民族危机加深;

有识之士萌发向西方学习的思想。2、代表人物:林则徐、魏源 探究1:结合教材内容思考:为什么说林则徐是近代中国“开眼看世界第一人”? 开近代中国由爱国而研究、学习西方的先河。①设立译馆,翻译西方书报;

②编译《四洲志》《各国律例》;

③仿制西方战舰炮车;探究2:《海国图志》在当时历史背景下它会畅销吗?请说明理由。 林则徐、魏源提出“师夷长技”,他们“因此被指责为‘溃夷夏之防’、有失国体而受到舆论的强大压力。

——雷颐《历史何以至此:从小事件看清

末以来的大变局》

据统计,《海国图志》在国内共印刷了千册左右。……1851年,《海国图志》60卷传入日本,增补的百卷也于1854年输入日本。1854——1856年,日本出版了21种不同版本的《海国图志》选本,占同一时期日本出版的世界史地著作的一半,形成了日本的《海国图志》时代。

——摘自王晓秋《近代中日文化交流史》评价:传统夷夏观念仍是学习西方的障碍;

林、魏的思想并未真正转化为实践;意义:近代中国学习西方的第一步;

近代中国思想解放的开端;米利坚(即美利坚)合众国之为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世袭之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!徐继畬

(1795—1873)

《瀛环志略》

(1849年成书)姚莹

(1785年~1853年)

《康輶纪行》

(1845年成书)“知彼虚实”

“徐图制夷”二、第二次鸦片战争后的抉择 ——学器物,“中体西用”二、第二次鸦片战争后的抉择 ——学器物,“中体西用” “立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺。” “以忠信为甲胄,礼义为干橹”。

——《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

探究3:从“师夷长技以制夷”到“中学为体,西学为用”“自强”、“求富”,有何进步性?进一步冲击传统保守观念,有利于西学的传播;

将“师夷长技”由思想变为实践,是中国近代化的开端; 探究4:甲午战争的惨败击碎了洋务派的强国梦,难道“中体西用”的强国路错了吗?令人不可思议的是,政府认为:这些学生,他们花的是政府的钱,就应该只学习工程,数学和其他自然科学,对他们周围的政治和社会影响要无动于衷。这种想法是非常荒唐可笑的……中国不可能只从我们这里引进知识、科学和工业资源模式而不引进那些政治上的改革。否则,他们将什么都得不到。

── 1881年7月23日《纽约时报》社论

上述评论给我们怎样的启示?实现近代化必须打破旧制度和传统守旧观念的束缚 西人立国具有本末,虽礼乐教化远逊中华,然其驯致富强亦具有体用。育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船火炮,洋枪水雷,铁路电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!

——郑观应《盛世危言》(1894年)郑观应(1842~1921)广东香山人。历任轮船招商局、汉阳铁厂总办,与洋务派关系密切,主张与列强“商战”。著有《盛世危言》等,其思想对后来的康有为、梁启超等维新变法者有极大影响。早期资产阶级维新派 局限性: 没有形成完整的理论;没有付诸行动三、甲午战后 的觉醒

——仿制度,变法救亡康有为

(1858~1927)梁启超

(1873~1929)严复

(1854~1921) 19世纪90年代康梁为代表的维新思想 1、背景:

民族危机加深;

民族工业的初步发展;

民族资产阶级的形成;

早期维新思想的影响;三、甲午战后 的觉醒

——仿制度,变法救亡 19世纪90年代康梁为代表的维新思想 有感一章

谭嗣同(1896年春)

世间无物抵春愁,

合向苍冥一哭休。

四万万人齐下泪,

天涯何处是神州。

康有为(1858-1927)广东南海人: “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待” “变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制”——《变法通议》

梁启超(1873-1929)广东新会人严复(1854—1921)福建侯官人“崇尚自由是西方富强的深层原因,自由是最基本的价值,西方所说的民主是捍卫自由的一种手段。”次冲决君主之网罗, 次冲决伦常之网罗,次冲决天之网罗。

誓杀尽天下君主, 使流血满地球, 以泄万民之恨。

势不得不酌取西法,以补吾中国古法之亡。《孔子改制考》《新学伪经考》万木草堂《变法通议》申民权、设议院、变法图存;

变科举。《天演论》社会进化;自由、民主思想。借孔子否定专制,传播西方政治学说,为变法提供理论依据。2、思想主张:三、甲午战后 的觉醒

——仿制度,变法救亡 及观西人名学(逻辑学),则见其于格物致知之事, 有内籀之术(即归纳法)焉,有外籀之术(即演绎法)焉。……乃推卷起曰:有是哉,是固吾《易》、《春秋》之学也。

——严复《天演论》 译序

根据材料概括严复等维新派人士进行思想宣传的特点?借助中国传统儒家思想宣传西方近代政治学说君主立宪

君主专制民权平等

三纲五常学校

科举 《天演论》出版之后,……竟作了中学生的读物了。……“天演”、“物竞”、“淘汰”、“天择”等等术语,都渐渐成了报纸文章的熟语,渐渐成了一班爱国志士的“口头禅”。还有许多人爱用这种名词作自己或儿女的名字。 ——《胡适自传·在上海》

依据上述材料,分析维新思想在当时社会产生的影响? 19世纪70年代后,维新派开始办报……梁启超提出:“所贵乎报馆之著述者,能以语言文字开将来之世界也。”并说:“去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也……阅报愈多者,其人愈智;报馆愈多者,其国愈强。”

——摘编自方汉奇《中国近代报刊史》拓展视野、开启民智;

思想启蒙,一定程度激发了民众的

爱国意识、民主意识。戊戌变法运动的失败依靠力量:卷入帝党、后党的权力之争;

变法理论:今古文经学之争淹没主题;

变法策略:树敌过多;

变法措施:躁进过急;戊戌变法者们的尴尬

在老百姓眼里,“康党”根本不值得半点同情,他们都是一群瞎折腾的“白脸奸臣”,正如维新派也将一般老百姓说成“愚民”、“群盲”不可救药一样。……八国联军破城入侵,居然有人传言亲见是康有为带领洋兵进来的!

---- 王龙 《天朝向左,世界向右》

谭嗣同是慷慨就义的。但是菜市口斩“六君子”可不是像后来电影拍的那样老百姓对之报以同情,而是拿大菜梆子往谭嗣同脸上扔啊,鸡蛋是舍不得,大菜帮子有的是。

——马骏《晚清军事揭秘》 鸦片战争后:地主阶级甲午中日战争后:资产阶级——器物学习——制度模仿民族危机加深向西方学习不断深入学习西方

与

探索救亡道路

相结合 近代民主思想的演进,既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的。——陈旭麓习题反馈: 《海国图志》中出现了一些外来词汇,如“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃列西领”(总统)等。结合所学判断,该书

A.主要内容是介绍西方政治体制

B.对西方政治体制已有所涉及

C.提出中国要学习西方代议制度

D.为戊戌变法提供了理论基础1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是

A.改制中易服更易推行

B.意在营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象

D.长袍马褂代表了守旧势力

梁启超在《戊戌政变记》中写道:“康有为以为望变法于朝廷,其事颇难。然各国之革政,未有不从国民而起者;故欲倡之于下,以唤起国民之议论,振刷国民之精神,使厚蓄其力,以待他日之用。”这说明

A.康梁意识到启发民智的重要

B.戊戌变法没有借鉴外国经验

C.康梁认为变法不能依靠朝廷

D.戊戌变法是发自民众的运动

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术