2017-2018学年语文版必修一铸剑 课件(31张)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年语文版必修一铸剑 课件(31张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

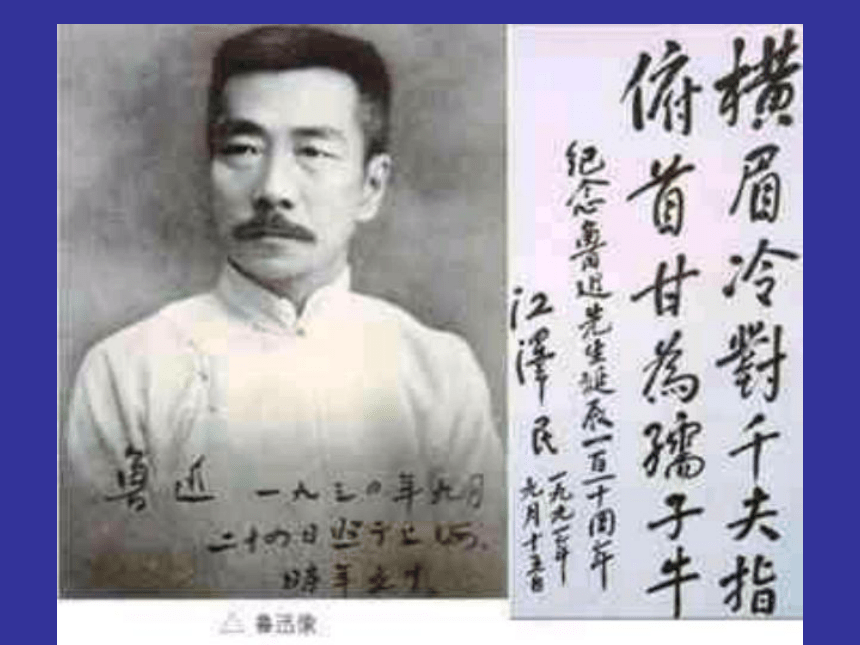

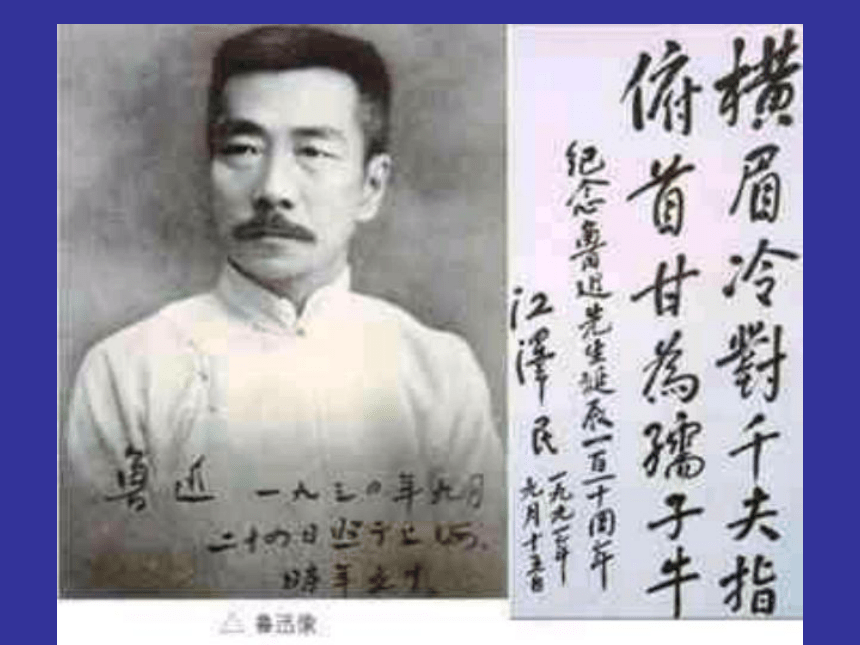

课件31张PPT。介绍作者 鲁迅(1881—1936)中国文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。出身于破落封建家庭。青年时代受进化论思想影响。1902年留学日本,原学医,后从事文艺工作,企望以之改变国民精神。①小说集:《呐喊》《彷徨》《 故事新编》

②散文集:《朝花夕拾》

③散文诗集:《野草》

④杂文集16部:《南腔北调集》《且介亭杂文》 《坟》《二心集》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》

⑤翻译了俄国作家果戈理的《死魂灵》。

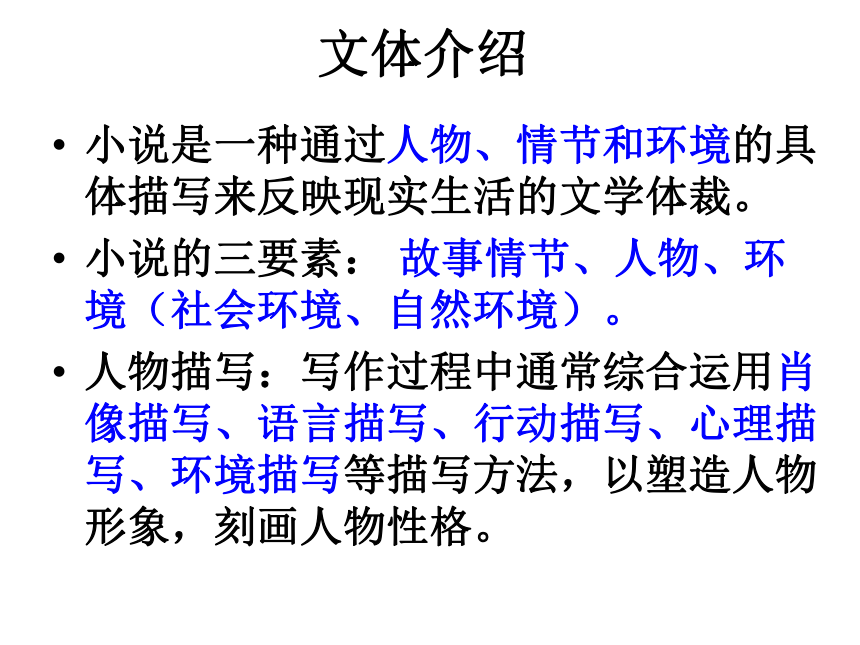

作品集简况《故事新编》是一部关于神话、传说及史实的白话演义,开创了我国现代历史小说的先河。 铸 剑文体介绍小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁。

小说的三要素: 故事情节、人物、环境(社会环境、自然环境)。

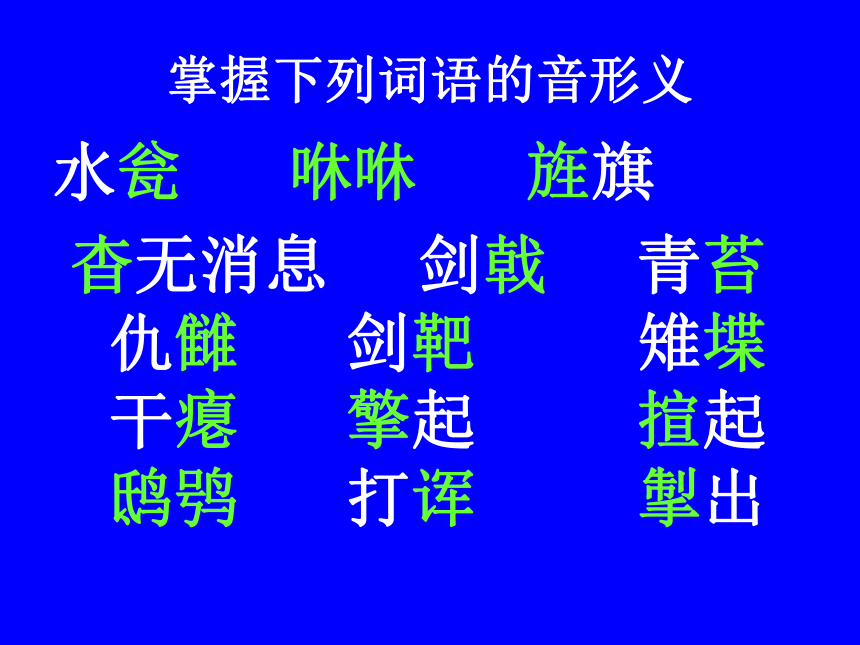

人物描写:写作过程中通常综合运用肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写、环境描写等描写方法,以塑造人物形象,刻画人物性格。掌握下列词语的音形义水瓮 咻咻 旌旗

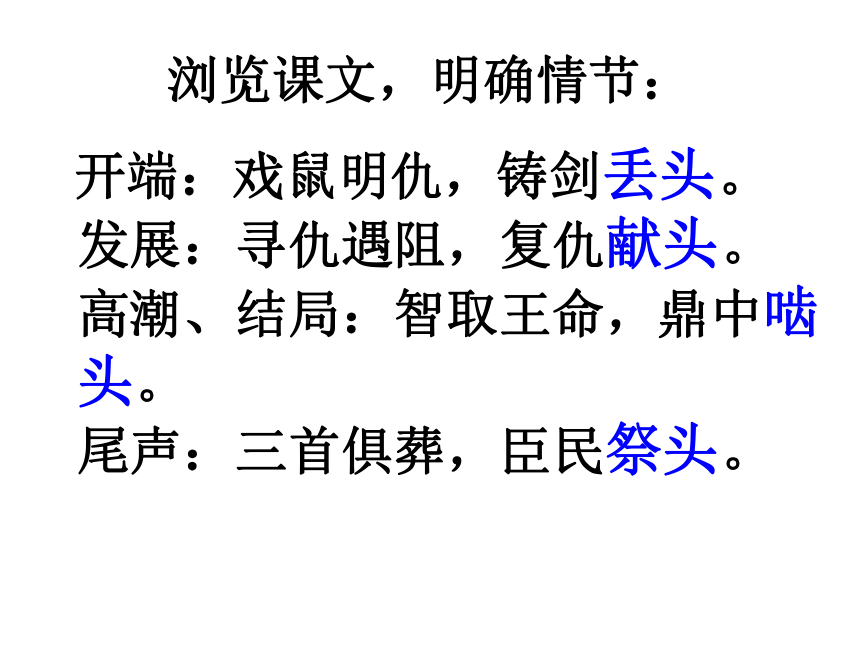

杳无消息 剑戟 青苔 仇雠 剑靶 雉堞 干瘪 擎起 揎起 鸱鸮 打诨 掣出浏览课文,明确情节: 开端:戏鼠明仇,铸剑丢头。 发展:寻仇遇阻,复仇献头。 高潮、结局:智取王命,鼎中啮 头。 尾声:三首俱葬,臣民祭头。 眉间尺形象分析 ①他“与

老鼠的戏斗”他优柔寡断、怯懦脆弱。②当他听到“母亲的

埋怨”和“父亲被杀”

事实后,他“毛骨悚然”,

“全身烧着猛火”、

“毛发闪火星,

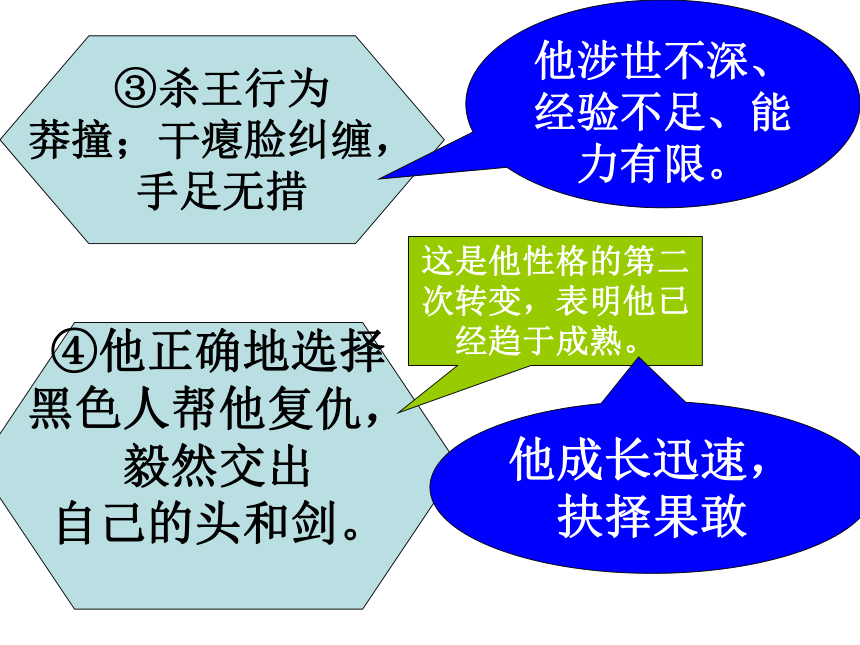

拳捏得格格响”。他有强烈的复仇思想这是他性格的第一次重大转变——决定复仇.③杀王行为

莽撞;干瘪脸纠缠,

手足无措④他正确地选择

黑色人帮他复仇,

毅然交出

自己的头和剑。

他涉世不深、经验不足、能力有限。这是他性格的第二次转变,表明他已经趋于成熟。他成长迅速,抉择果敢黑色人形象分析 ①黑色人帮眉间尺复仇的出发点是什么? ②哪些内容可以看出黑色人富有斗争经验? ③黑色人“杀王——自刎——直奔咬王——王死沉底”之行为,表现了他什么性格? ①纯粹“复仇”,不图“回报”,体现出一种“原侠精神”。 ②阻止眉间尺莽撞刺王;携眉间尺的头和剑进入王宫;要王近观眉间尺的头在鼎中游动,伺机杀王。 ③与敌斗争坚决、彻底。 眉间尺与黑色人性格比较 眉间尺黑色人涉世不深、怯懦

脆弱,不知世道险恶

和敌人残忍。富有经验、斗争

坚决、彻底;锄强

扶弱,舍生取义。一些无聊的看客、闲人,他们没有自己的判断力,十分愿意欣赏别人的难处与尴尬,以此排遣自己内心的空虚与无聊. 作者为何在这时写出这样一些人? 作者一方面以此表现眉间尺涉世不深,不会机智处理问题的不足,另一方面也写出了一种冷酷的社会现实,眉间尺——一个就要去完成复仇大业只有十六岁的少年,是孤独的,没有什么人能理解他的举动。 《眉间尺》 《铸剑》 为了更好地突出小说的中心意象:剑。这把经过高温高压锻炼的、纯青的、透明的、冰也似的复仇之剑,正是小说中眉间尺和“黑色人”宴之敖者的精神象征。 主题小结: 链接一:《铸剑》表达了作者强烈的“复仇”精神。从《铸剑》的写作背景角度立论。 链接二:《铸剑》是一篇武侠小说,体现出一种原侠精神。从《铸剑》中黑衣人的行为表现角度立论。

链接三:《铸剑》是神话或传说,表现了人民反抗专制暴君的斗争精神。 下面几段话各自运用了什么人物描写方法?有何艺术效果? ①他看见他的母亲

坐在灰白色的月影

中……忽然腾沸。心理描写。表现眉间尺对母亲的复杂心态,既有愧疚,又有为父报仇的激动。 ②眉间尺便举手向肩头

抽取青色的剑,顺手

从后项窝向前一削,

头颅坠在地面的

青苔上,一面将剑

交给黑色人。动作描写。表现眉间尺行为果敢、壮烈,完全摆脱了优柔寡断的性格③“前面的人圈子动摇了,挤进

一个黑色的人来,

黑须黑眼睛,瘦得如铁。

他并不言语,只向眉间尺

冷冷地一笑,一面举手轻轻地

一拨干瘪脸少年的下巴,

并且看定了他的脸。”④“你不要悲哀。这是无法

逃避的。眼泪决不能

洗掉运命。我可是早已有

准备在这里了!” 外貌描写

强调了黑色人的“瘦”,给人一种坚毅、冷酷、严峻的印象语言描写 眉间尺的父亲的凛然与坚定??⑤“一个最有谋略的

老臣独又上前,

伸手向鼎边一摸,

然而浑身一抖,

立刻缩了回来,

伸出两个指头,

放在口边吹个不住。”细节描写

?活化出老大臣的丑态,具有强烈的讽刺效果。思考 ①情感、价值观体现:你最欣赏文中哪个人物?为什么?

②学以致用:联系自身,16岁的你能干什么?孝敬父母,独立生活做到了吗?如何处理同学间产生的矛盾?? ③知识拓展:结合文章第二、四节所写“看客”围观场面,联系鲁迅的其他作品,谈谈这有什么深意?? 《铸剑》板书设计: 铸剑情节:丢头——献头——啮头——祭头

人物形象:眉间尺:优柔寡断、复仇炽烈、 成长迅速

黑色人:锄强扶弱、舍生取义、斗 争彻底 再见 看客 鲁迅先生曾在小说《药》中描绘了一帮看客围观革命者夏榆被杀害的场面:虽然当时已经是“秋天的后半夜”,然而反而观者依然众多,他们在丁字街口“簇成一个半圆”,欣赏着他人的痛苦,时不时还叫上一声好。看客们是甘于围观的,他们中间偶尔也有人抹一把眼泪,可也仅仅是抹一把眼泪罢了,甚至有的人非但没有眼泪,反而愈加为别人的不幸鼓掌喝彩起来。 鲁迅笔下的看客是指什么? “于是他背后的人们有须竭力伸长了脖子;有一个瘦子竟至于连嘴都张得很大,像一条死鲈鱼。”这是鲁迅描写看客形象的众多作品中最有代表性,最为含蓄的一篇。所谓看客,重点字自然在于一个“看”字。这些人在鲁迅的世界中没有样貌,不管男女老少,只有一个动作,那就是“看”。这可能就是爱看热闹的中国人的最突出的形象吧。 鲁迅在《示众》中有这样一段,“霎时间,也就围满了大半圈的看客……待到增加了秃头的老头子之后,空缺已经不多,而立刻又被一个赤膊的红鼻子大汉填满了。……这胖子过于横阔,占了两个人的地位,所以续到的便只能屈在第二层,从前面的两个脖子中间伸进脑袋去。秃头站在白背心的略略正对面,弯了腰,去研究背心上的文字,终于读起来:“嗡,都,哼,八,而……”胖孩子却看见那白背心正研究着这发亮的秃头,…………但不多久,小学生却从巡警的刀旁边钻出来了。他诧异地四顾:外面围着一圈人,上首是穿白背心的,那对面是一个赤膊的胖小孩,……………………”短短几句话,不仅有动作,还有语言描写,生动的反映了一群无知的中国百姓的特点:爱热闹,但是缺乏理性,没有人格观念,甚至连民族意识都可以抛弃掉。他们不是关心国家的命运,而是好奇。仿佛是一群要被屠宰的猪,死到临头还觉得好笑呢。 说到这儿,再让我们看看大名人阿Q。他也是当时劳苦大众的典型代表,他是如此的无知,如此的没有自尊和骨气,以至于这竟然被人戏称为精神胜利法。他的这种方法是没有选择的,也是整个社会环境造成的。

他也是一名“出名”的看客,他看到革命党人被杀,看到白举人的秘密等。他不是一名普通的看客,但是即使他看到的是很大的秘密,然而他并不会采取明智的措施,反而被那些地主所警惕,所陷害,最后反倒落得个被看的下场。他虽然和鲁迅笔下众多看客看到的不同,但结果甚至比他们还惨,看的原因都是出于好奇,但结果都是无奈的任人宰割。这就是无知的中国人,一群爱看热闹的中国人的下场?

②散文集:《朝花夕拾》

③散文诗集:《野草》

④杂文集16部:《南腔北调集》《且介亭杂文》 《坟》《二心集》《华盖集》《华盖集续编》《而已集》

⑤翻译了俄国作家果戈理的《死魂灵》。

作品集简况《故事新编》是一部关于神话、传说及史实的白话演义,开创了我国现代历史小说的先河。 铸 剑文体介绍小说是一种通过人物、情节和环境的具体描写来反映现实生活的文学体裁。

小说的三要素: 故事情节、人物、环境(社会环境、自然环境)。

人物描写:写作过程中通常综合运用肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写、环境描写等描写方法,以塑造人物形象,刻画人物性格。掌握下列词语的音形义水瓮 咻咻 旌旗

杳无消息 剑戟 青苔 仇雠 剑靶 雉堞 干瘪 擎起 揎起 鸱鸮 打诨 掣出浏览课文,明确情节: 开端:戏鼠明仇,铸剑丢头。 发展:寻仇遇阻,复仇献头。 高潮、结局:智取王命,鼎中啮 头。 尾声:三首俱葬,臣民祭头。 眉间尺形象分析 ①他“与

老鼠的戏斗”他优柔寡断、怯懦脆弱。②当他听到“母亲的

埋怨”和“父亲被杀”

事实后,他“毛骨悚然”,

“全身烧着猛火”、

“毛发闪火星,

拳捏得格格响”。他有强烈的复仇思想这是他性格的第一次重大转变——决定复仇.③杀王行为

莽撞;干瘪脸纠缠,

手足无措④他正确地选择

黑色人帮他复仇,

毅然交出

自己的头和剑。

他涉世不深、经验不足、能力有限。这是他性格的第二次转变,表明他已经趋于成熟。他成长迅速,抉择果敢黑色人形象分析 ①黑色人帮眉间尺复仇的出发点是什么? ②哪些内容可以看出黑色人富有斗争经验? ③黑色人“杀王——自刎——直奔咬王——王死沉底”之行为,表现了他什么性格? ①纯粹“复仇”,不图“回报”,体现出一种“原侠精神”。 ②阻止眉间尺莽撞刺王;携眉间尺的头和剑进入王宫;要王近观眉间尺的头在鼎中游动,伺机杀王。 ③与敌斗争坚决、彻底。 眉间尺与黑色人性格比较 眉间尺黑色人涉世不深、怯懦

脆弱,不知世道险恶

和敌人残忍。富有经验、斗争

坚决、彻底;锄强

扶弱,舍生取义。一些无聊的看客、闲人,他们没有自己的判断力,十分愿意欣赏别人的难处与尴尬,以此排遣自己内心的空虚与无聊. 作者为何在这时写出这样一些人? 作者一方面以此表现眉间尺涉世不深,不会机智处理问题的不足,另一方面也写出了一种冷酷的社会现实,眉间尺——一个就要去完成复仇大业只有十六岁的少年,是孤独的,没有什么人能理解他的举动。 《眉间尺》 《铸剑》 为了更好地突出小说的中心意象:剑。这把经过高温高压锻炼的、纯青的、透明的、冰也似的复仇之剑,正是小说中眉间尺和“黑色人”宴之敖者的精神象征。 主题小结: 链接一:《铸剑》表达了作者强烈的“复仇”精神。从《铸剑》的写作背景角度立论。 链接二:《铸剑》是一篇武侠小说,体现出一种原侠精神。从《铸剑》中黑衣人的行为表现角度立论。

链接三:《铸剑》是神话或传说,表现了人民反抗专制暴君的斗争精神。 下面几段话各自运用了什么人物描写方法?有何艺术效果? ①他看见他的母亲

坐在灰白色的月影

中……忽然腾沸。心理描写。表现眉间尺对母亲的复杂心态,既有愧疚,又有为父报仇的激动。 ②眉间尺便举手向肩头

抽取青色的剑,顺手

从后项窝向前一削,

头颅坠在地面的

青苔上,一面将剑

交给黑色人。动作描写。表现眉间尺行为果敢、壮烈,完全摆脱了优柔寡断的性格③“前面的人圈子动摇了,挤进

一个黑色的人来,

黑须黑眼睛,瘦得如铁。

他并不言语,只向眉间尺

冷冷地一笑,一面举手轻轻地

一拨干瘪脸少年的下巴,

并且看定了他的脸。”④“你不要悲哀。这是无法

逃避的。眼泪决不能

洗掉运命。我可是早已有

准备在这里了!” 外貌描写

强调了黑色人的“瘦”,给人一种坚毅、冷酷、严峻的印象语言描写 眉间尺的父亲的凛然与坚定??⑤“一个最有谋略的

老臣独又上前,

伸手向鼎边一摸,

然而浑身一抖,

立刻缩了回来,

伸出两个指头,

放在口边吹个不住。”细节描写

?活化出老大臣的丑态,具有强烈的讽刺效果。思考 ①情感、价值观体现:你最欣赏文中哪个人物?为什么?

②学以致用:联系自身,16岁的你能干什么?孝敬父母,独立生活做到了吗?如何处理同学间产生的矛盾?? ③知识拓展:结合文章第二、四节所写“看客”围观场面,联系鲁迅的其他作品,谈谈这有什么深意?? 《铸剑》板书设计: 铸剑情节:丢头——献头——啮头——祭头

人物形象:眉间尺:优柔寡断、复仇炽烈、 成长迅速

黑色人:锄强扶弱、舍生取义、斗 争彻底 再见 看客 鲁迅先生曾在小说《药》中描绘了一帮看客围观革命者夏榆被杀害的场面:虽然当时已经是“秋天的后半夜”,然而反而观者依然众多,他们在丁字街口“簇成一个半圆”,欣赏着他人的痛苦,时不时还叫上一声好。看客们是甘于围观的,他们中间偶尔也有人抹一把眼泪,可也仅仅是抹一把眼泪罢了,甚至有的人非但没有眼泪,反而愈加为别人的不幸鼓掌喝彩起来。 鲁迅笔下的看客是指什么? “于是他背后的人们有须竭力伸长了脖子;有一个瘦子竟至于连嘴都张得很大,像一条死鲈鱼。”这是鲁迅描写看客形象的众多作品中最有代表性,最为含蓄的一篇。所谓看客,重点字自然在于一个“看”字。这些人在鲁迅的世界中没有样貌,不管男女老少,只有一个动作,那就是“看”。这可能就是爱看热闹的中国人的最突出的形象吧。 鲁迅在《示众》中有这样一段,“霎时间,也就围满了大半圈的看客……待到增加了秃头的老头子之后,空缺已经不多,而立刻又被一个赤膊的红鼻子大汉填满了。……这胖子过于横阔,占了两个人的地位,所以续到的便只能屈在第二层,从前面的两个脖子中间伸进脑袋去。秃头站在白背心的略略正对面,弯了腰,去研究背心上的文字,终于读起来:“嗡,都,哼,八,而……”胖孩子却看见那白背心正研究着这发亮的秃头,…………但不多久,小学生却从巡警的刀旁边钻出来了。他诧异地四顾:外面围着一圈人,上首是穿白背心的,那对面是一个赤膊的胖小孩,……………………”短短几句话,不仅有动作,还有语言描写,生动的反映了一群无知的中国百姓的特点:爱热闹,但是缺乏理性,没有人格观念,甚至连民族意识都可以抛弃掉。他们不是关心国家的命运,而是好奇。仿佛是一群要被屠宰的猪,死到临头还觉得好笑呢。 说到这儿,再让我们看看大名人阿Q。他也是当时劳苦大众的典型代表,他是如此的无知,如此的没有自尊和骨气,以至于这竟然被人戏称为精神胜利法。他的这种方法是没有选择的,也是整个社会环境造成的。

他也是一名“出名”的看客,他看到革命党人被杀,看到白举人的秘密等。他不是一名普通的看客,但是即使他看到的是很大的秘密,然而他并不会采取明智的措施,反而被那些地主所警惕,所陷害,最后反倒落得个被看的下场。他虽然和鲁迅笔下众多看客看到的不同,但结果甚至比他们还惨,看的原因都是出于好奇,但结果都是无奈的任人宰割。这就是无知的中国人,一群爱看热闹的中国人的下场?