2017-2018学年语文版必修一奥斯威辛没有什么新闻 课件(29张)

文档属性

| 名称 | 2017-2018学年语文版必修一奥斯威辛没有什么新闻 课件(29张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。第2 课 奥斯威辛没有什么新闻 【学习重点】1.记:了解新闻报道的一般特征和结构方式,了解奥斯威辛的相关资料。

2.读:整体感知课文,把握新闻中的新闻事实、背景材料和作者的主观评价三方面的内容;通过品读鉴赏课文,领会在看似平静的叙述中所蕴涵的对纳粹的强烈愤怒之情;通过引导探究,激发学生理性思考,使学生能铭记历史惨痛的教训,珍惜和平,自觉抵制暴力与罪恶,做一个有良知的人。

3.写:运用双线结构,写一作文片段。

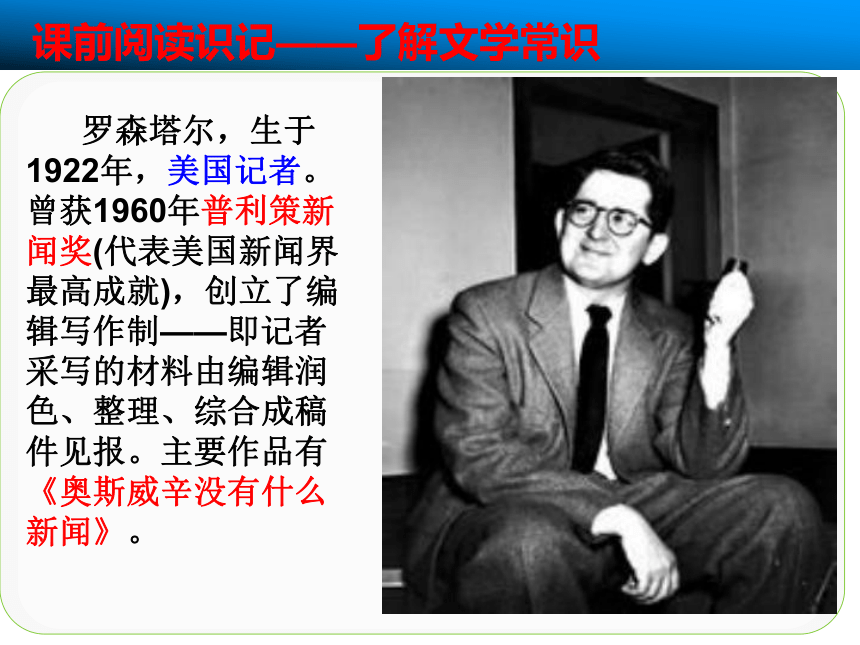

4.练:练习鉴赏对比手法。课前阅读识记——了解文学常识 罗森塔尔,生于1922年,美国记者。曾获1960年普利策新闻奖(代表美国新闻界最高成就),创立了编辑写作制——即记者采写的材料由编辑润色、整理、综合成稿件见报。主要作品有《奥斯威辛没有什么新闻》。

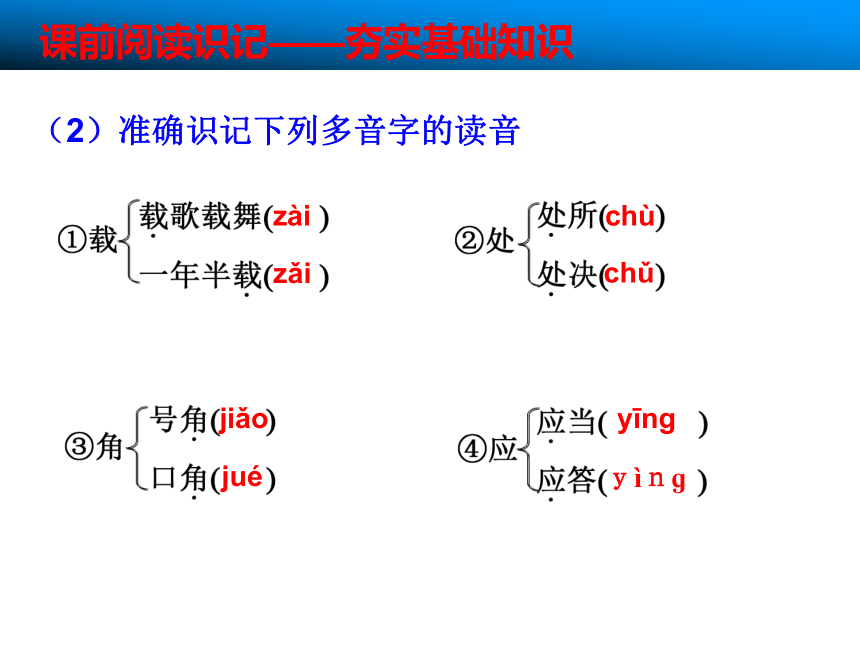

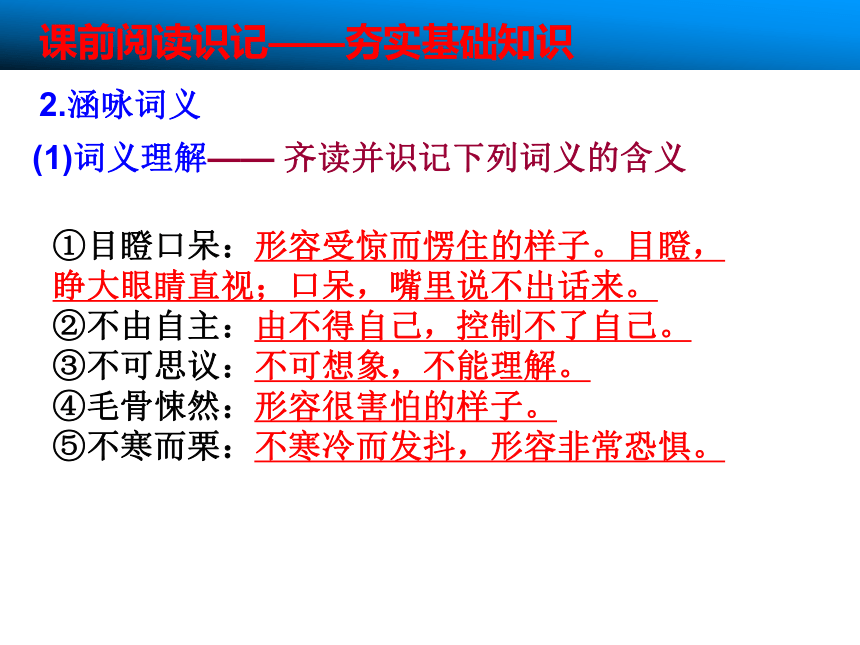

课前阅读识记——夯实基础知识1.字正音准(1)准确识记下列单音字的读音sǒnɡxùcuìxūlìxùliànɡ qiànɡdǎozhìxī课前阅读识记——夯实基础知识(2)准确识记下列多音字的读音 zài zǎi chù chǔ jiǎo jué yīnɡ yìnɡ课前阅读识记——夯实基础知识(3)辨形组词废墟嘘寒问暖步履木屐嬉笑嘻嘻哈哈高瞻远瞩 嘱托2.涵咏词义课前阅读识记——夯实基础知识(1)词义理解—— 齐读并识记下列词义的含义①目瞪口呆:形容受惊而愣住的样子。目瞪,睁大眼睛直视;口呆,嘴里说不出话来。

②不由自主:由不得自己,控制不了自己。

③不可思议:不可想象,不能理解。

④毛骨悚然:形容很害怕的样子。

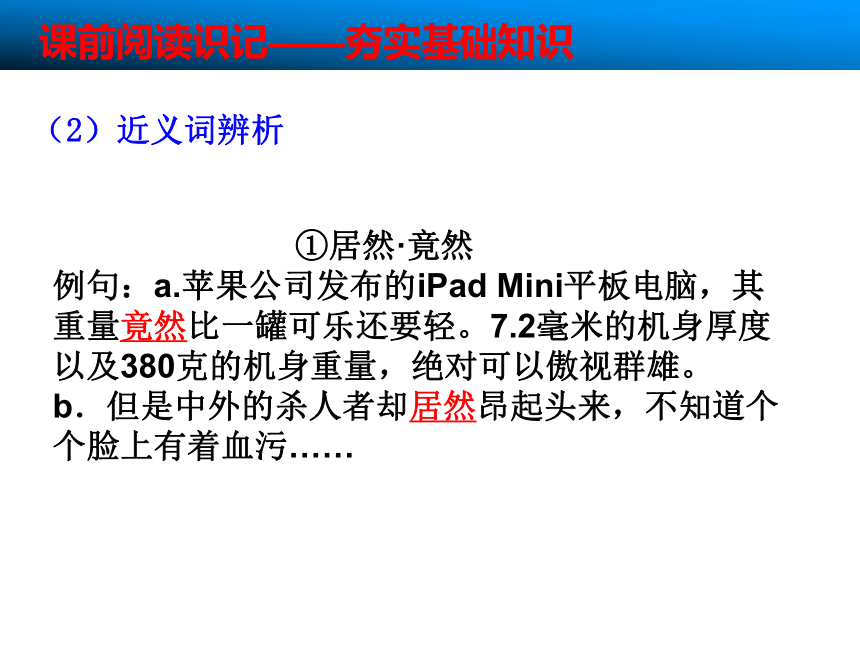

⑤不寒而栗:不寒冷而发抖,形容非常恐惧。(2)近义词辨析课前阅读识记——夯实基础知识 ①居然·竟然

例句:a.苹果公司发布的iPad Mini平板电脑,其重量竟然比一罐可乐还要轻。7.2毫米的机身厚度以及380克的机身重量,绝对可以傲视群雄。

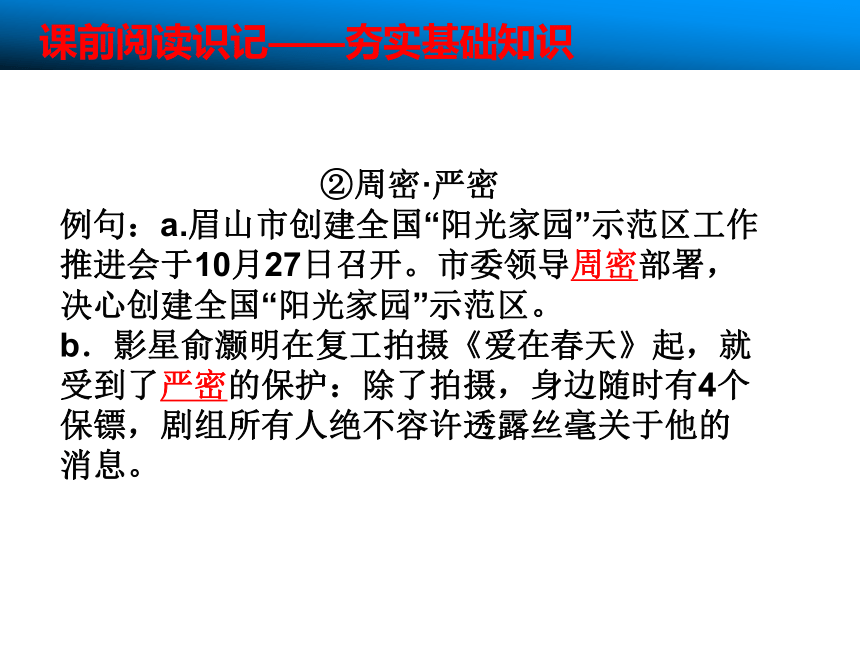

b.但是中外的杀人者却居然昂起头来,不知道个个脸上有着血污……课前阅读识记——夯实基础知识 ②周密·严密

例句:a.眉山市创建全国“阳光家园”示范区工作推进会于10月27日召开。市委领导周密部署,决心创建全国“阳光家园”示范区。

b.影星俞灏明在复工拍摄《爱在春天》起,就受到了严密的保护:除了拍摄,身边随时有4个保镖,剧组所有人绝不容许透露丝毫关于他的消息。课前阅读识记——夯实基础知识 ③浮现·涌现

例句:中国互联网行业起步之初所遇到的艰辛时时浮现在业内人士的眼前,但每个人都相信,随着新的中坚力量的不断壮大,新的商业模式的不断涌现,中国互联网行业将迎来更大的发展。课前阅读识记——速读感知课文1.浏览课文,按新闻的导语、背景、主体、结语几方面概括一下这篇新闻的内容。答案 导语:布热津卡阳光明媚但曾是人间地狱。(1~3段)

背景:引入奥斯威辛背景材料介绍奥斯威辛可怕的历史。(4~7段)

主体:随参观者的脚步而行。(8~16段)

结语:再次强调奥斯威辛没有什么新闻。(第17段)课前阅读识记——速读感知课文2.本文中,罗森塔尔带我们参观了奥斯威辛的哪些地方?主要集中在哪几段?答案 毒气室——焚尸炉——女牢房——试验室——长廊——地下室。主要集中在8~15段。 课堂读写探究——重点突破1.文章开头写奥斯威辛集中营所在地

“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”。

结尾又写道:“这里天气晴朗,树木青青,门前还有儿童在打闹、嬉戏。”这样写有什么作用?②在结构上,使文章更加完

整,同时也照应了题目“奥斯威辛没有什么新闻”。 “没有新闻”,乃是愤激之言。首尾写平静的景物,暗示着作者内心汹涌澎湃。答案 ①在内容上,以集中营周围明快的景物、欢乐的小孩反衬集中营当年的暗无天日、惨绝人寰。同时也表达了作者对遇难者的怀念:假如他们能活到今天,就能享受现在的一切。现在却物是人亡,悲上加悲。 课堂读写探究——重点突破2.这篇文章的主体内容,作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其他参观者身上。参观者在集中营里的这些地方看见了什么?他们的感受和反应是什么?请从课文中找出相关语句,概括参观者的所见所感。 课堂读写探究——重点突破 对于每个参观者来说,奥斯威辛都有某些他认为永远也不会忘记的特别恐怖之处。有的人感受最深的是重新修复的毒气室,据说这还是“小的”。而另一些人印象深刻的是:在布热津卡,德国人撤退时破坏了的毒气室和焚尸炉的废墟上已长满了雏菊。

许多参观者目瞪口呆地盯着毒气室和焚尸炉,因为他们觉得这一切都不可思议。当他们看到玻璃窗后堆积得像小山似的头发,看到一堆堆婴孩的小鞋,看到一排排堆放着被窒息而死的人的尸体的砖房时,不禁毛骨悚然、不寒而栗。(2)焚尸炉

见——头发 婴孩的鞋子 死囚的砖房

感——毛骨悚然 不寒而栗 答案 (1)毒气室

见——雏菊

感——恐怖

终生难忘 课堂读写探究——重点突破 一位参观者突然张开大口,差不多叫出声来。他看到好多木箱,一排排地放在女牢房里。每只木箱都有三层,宽6英尺,高3英尺。每只箱子晚上都要塞进5到10名女

囚,她们就在里面过夜。导游很快地穿过牢房。那里没有别的东西。

有一座用砖砌成的建筑物,在这里,德国人曾在女囚身上做绝育试验。导游推了推门,门上锁了。记者实在感激,不必入内了,但马上臊红了脸。 (4)试验室

臊红了脸 (3)女牢房

见——木箱 感——惊惧 张大了嘴巴 课堂读写探究——重点突破 一条长廊,一排排面孔从墙上死盯着你。成千上万张照片,囚徒的照片。他们都离开人世了。这些曾经站在照相机前的男人和女人都清楚死亡在等待着他们。

他们目光呆滞。但是,中间一排有一张照片却使记者回顾良久,思绪万千。一个年轻姑娘,大约只有22岁,丰满可爱,满头金发。她温柔地微笑着,好像想起了什么甜蜜美妙的事情。究竟是什么念头在这个姑娘的脑海中闪过呢?她的形象在奥斯威辛挂满死难者照片的墙上留下的纪念又意味着什么呢?(5)长廊

见——照片

死囚:目光呆滞 姑娘:温和微笑 课堂读写探究——重点突破 记者被带进地下窒息室待了一会儿,喉咙就像被人扼住了一样。又有一个参观者走了进来,她踉跄地退了出去,在胸前直画十字。在奥斯威辛,没有地方可以祈祷。(6)地下室

见——绞刑架

感——窒息 课堂读写探究——重点突破 写参观者的表现是侧面描写,对写奥斯威辛的状况有衬托作用。侧面烘托正是作者的高明之处,匠心所在。不直接写集中营如何恐怖,而让读者从参观者的表情来体会他们的所见,突出表现这里带给人们的恐惧。表现奥斯威辛集中营的恐怖和纳粹的残暴。 课堂读写探究——重点突破3.“参观者恳求似的你望着我,我望着你,然后对导游讲道:‘够了。’”为什么要用“恳求”一词呢?答案 “恳求”一词说明他们已被深深地震撼,看到的这些已足够召唤起所有人关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。 记者被带进地下窒息室待了一会儿,喉咙就像被人扼住了一样。又有一个参观者走了进来,她踉跄地退了出去,在胸前直画十字。在奥斯威辛,没有地方可以祈祷。

参观者恳求似的你望着我,我望着你,然后对导游讲道:“够了。”

奥斯威辛没有什么新东西可以报道。这里天气晴朗,树木青青,门前还有儿童在打闹、嬉戏。 课堂读写探究——疑点探究4.这篇新闻报道的题目是“奥斯威辛没有什么新闻”,那么为什么“奥斯威辛没有什么新闻”,这位记者还要去报道?答案 ①“没有什么新闻”——奥斯威辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。②为什么又要写——但作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。 课堂读写探究——疑点探究5.1958年这篇最先刊登在《纽约时报》上的报道,在美国新闻界引起了巨大的轰动,一时各媒体争相转载。并于年末获得了美国新闻界最高荣誉——普利策奖。 课堂读写探究——疑点探究答案 (1)罗森塔尔突破了“客观报道”“零度写作”的框框,把自己和其他参观者在奥斯威辛参观时的感受当做文章的主要内容来写,传达出每一个有良知者的共同心声。(3)在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、 关于生命的思考、关于人性的自省。(2)着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯威辛集中营纪念馆。为什么作者在文中反复声明的“没有什么可供报道的新闻”能最终获此殊荣,并被誉为“美国新闻写作中不朽的名篇”?

课堂读写探究——美点赏析6.赏析本文的反衬手法。

本文的第一段:“在布热津卡,不知怎么,最令人毛骨悚然的是,在这里,太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹。”景象是美好的,但心情却是沉重的,这里作者运用了什么手法?答案 ①反衬。 景象固然美好,却与布热津卡的历史不相配。布热津卡曾经是一座暗无天日的人间地狱,这里应该

“永远没有阳光、百花永远凋谢”,灰暗的天空、沉闷的色调才是它最相配的景象。然而一踏进集中营,作者却吃惊地看到两种不相配的东西叠合在一起,因此感到“可怕”。②作者运用这种手法,“以乐景衬哀情”,倍增其哀情,这就是我们为什么会有一种沉重的感觉的原因。作者无一句正面控诉,却强烈地表达出了自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。 课堂读写探究——美点赏析7.赏析本文的细节描写。 高尔基曾说“细节是隐藏在字里行间的魔术”。细读课文,品析细节,把握本文的精神核心。

(1)在布热津卡,德国人撤退时破坏了的毒气室和焚尸炉的废墟上已长满了雏菊。答案 ①这是细节描写,也运用了对比手法:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的确让人难忘。②也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程。 也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。也使我们思考:曾有多少这样灿烂的生命就倒在了这里,令人唏嘘…… 课堂读写探究——美点赏析(2)一个年轻姑娘,大约只有22岁,丰满可爱,满头金发。她温柔地微笑着,好像想起了什么甜蜜美妙的事情。答案 ①这是一处细节描写。 充满青春与梦想的照片,美好的生命化为灰烬,这是对法西斯的控诉。②也与现实构成了对比、反衬——多么可爱的一个姑娘,而今安在哉?以相片中的有, 反衬现 实的无,更突出了现实的无,更突出了那种上天入地再难寻觅斯人的撕心裂骨的痛! 课堂读写探究——随堂写练8.课文一方面写奥斯威辛集中营,一方面写参观者的见闻和感受,两条线索紧密交织在一起,情景交融。请运用双线发展的结构安排方法,记叙生活中一件有意义的事。(500字左右)示例: 小鸟儿·我

一只很小的鸟儿,它刚刚长满羽毛,那看上去显得稚嫩的翅膀似乎不堪一击。它躲在自己的小窝里,羡慕地看着在天空中自由飞翔的大雁。它憧憬蔚蓝的天空、金色的阳光以及在风中飞翔的自由。它看着自己的翅膀,想:我的翅膀太嫩了,我是飞不起来的。 课堂读写探究——随堂写练 很小很小的时候,我就开始摇头晃脑地背古诗,从屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,到李白的“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。也许是喜欢那种抑扬顿挫、朗朗上口的快感,也许是爱上了诗的那种纯朴的幽美,我成了一个喜欢诗的女孩。拜伦、济慈、泰戈尔、叶宁、北岛、舒婷……有时心里会有一种跃跃欲试想写诗的感觉, 可我想,我只能做做梦而已。

蓝天白云对小鸟而言越来越具有诱惑力,它想飞的念头清晰并且逐渐强烈。它习惯轻轻拍拍自己的翅膀。

我开始有了自己的一本小笔记。总是随身带着,有时在田野里闻到泥土的气息,有时在朦胧的云雾中看到一颗小星,有时在河边扔下一颗石子荡起圈圈涟漪……生活中每一个恬静的影子化成一句很短的话记在我的笔记本里。 课堂读写探究——随堂写练 大雁对小鸟说:“出来吧,小东西!拿出你的勇气,飞出来拥抱蓝天吧。”小鸟的眼睛亮亮的。它问自己:“我可以试试看吗?”

我开始串联一些简短的句子,开始写成行。 我的老师说:“试试看吧。也许你也可以写诗,不试怎么知道行不行呢?”我于是用很长的一段时间去寻找和酝酿一些真正的灵感。

小鸟站在树枝上。那是一个阳光明媚的日子。 它决定试试看。即使失败,也得先坠落一次呀。它带着几分怯弱拍起了它的翅膀,越拍越快,它不再有胆怯,而是充满自信和勇气。 呼!一瞬间,它飞了起来,终于飞在广袤的蓝天之上了。

写完最后一行,我的喜悦之情掩饰不住地在眼底流转。我的第一首诗,终于成功了。原来写诗并没有我想得那么难。看着自己的诗发表在杂志上,涂鸦终于变成了铅字。于是,我微笑着踏进了诗歌的门槛。

2.读:整体感知课文,把握新闻中的新闻事实、背景材料和作者的主观评价三方面的内容;通过品读鉴赏课文,领会在看似平静的叙述中所蕴涵的对纳粹的强烈愤怒之情;通过引导探究,激发学生理性思考,使学生能铭记历史惨痛的教训,珍惜和平,自觉抵制暴力与罪恶,做一个有良知的人。

3.写:运用双线结构,写一作文片段。

4.练:练习鉴赏对比手法。课前阅读识记——了解文学常识 罗森塔尔,生于1922年,美国记者。曾获1960年普利策新闻奖(代表美国新闻界最高成就),创立了编辑写作制——即记者采写的材料由编辑润色、整理、综合成稿件见报。主要作品有《奥斯威辛没有什么新闻》。

课前阅读识记——夯实基础知识1.字正音准(1)准确识记下列单音字的读音sǒnɡxùcuìxūlìxùliànɡ qiànɡdǎozhìxī课前阅读识记——夯实基础知识(2)准确识记下列多音字的读音 zài zǎi chù chǔ jiǎo jué yīnɡ yìnɡ课前阅读识记——夯实基础知识(3)辨形组词废墟嘘寒问暖步履木屐嬉笑嘻嘻哈哈高瞻远瞩 嘱托2.涵咏词义课前阅读识记——夯实基础知识(1)词义理解—— 齐读并识记下列词义的含义①目瞪口呆:形容受惊而愣住的样子。目瞪,睁大眼睛直视;口呆,嘴里说不出话来。

②不由自主:由不得自己,控制不了自己。

③不可思议:不可想象,不能理解。

④毛骨悚然:形容很害怕的样子。

⑤不寒而栗:不寒冷而发抖,形容非常恐惧。(2)近义词辨析课前阅读识记——夯实基础知识 ①居然·竟然

例句:a.苹果公司发布的iPad Mini平板电脑,其重量竟然比一罐可乐还要轻。7.2毫米的机身厚度以及380克的机身重量,绝对可以傲视群雄。

b.但是中外的杀人者却居然昂起头来,不知道个个脸上有着血污……课前阅读识记——夯实基础知识 ②周密·严密

例句:a.眉山市创建全国“阳光家园”示范区工作推进会于10月27日召开。市委领导周密部署,决心创建全国“阳光家园”示范区。

b.影星俞灏明在复工拍摄《爱在春天》起,就受到了严密的保护:除了拍摄,身边随时有4个保镖,剧组所有人绝不容许透露丝毫关于他的消息。课前阅读识记——夯实基础知识 ③浮现·涌现

例句:中国互联网行业起步之初所遇到的艰辛时时浮现在业内人士的眼前,但每个人都相信,随着新的中坚力量的不断壮大,新的商业模式的不断涌现,中国互联网行业将迎来更大的发展。课前阅读识记——速读感知课文1.浏览课文,按新闻的导语、背景、主体、结语几方面概括一下这篇新闻的内容。答案 导语:布热津卡阳光明媚但曾是人间地狱。(1~3段)

背景:引入奥斯威辛背景材料介绍奥斯威辛可怕的历史。(4~7段)

主体:随参观者的脚步而行。(8~16段)

结语:再次强调奥斯威辛没有什么新闻。(第17段)课前阅读识记——速读感知课文2.本文中,罗森塔尔带我们参观了奥斯威辛的哪些地方?主要集中在哪几段?答案 毒气室——焚尸炉——女牢房——试验室——长廊——地下室。主要集中在8~15段。 课堂读写探究——重点突破1.文章开头写奥斯威辛集中营所在地

“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”。

结尾又写道:“这里天气晴朗,树木青青,门前还有儿童在打闹、嬉戏。”这样写有什么作用?②在结构上,使文章更加完

整,同时也照应了题目“奥斯威辛没有什么新闻”。 “没有新闻”,乃是愤激之言。首尾写平静的景物,暗示着作者内心汹涌澎湃。答案 ①在内容上,以集中营周围明快的景物、欢乐的小孩反衬集中营当年的暗无天日、惨绝人寰。同时也表达了作者对遇难者的怀念:假如他们能活到今天,就能享受现在的一切。现在却物是人亡,悲上加悲。 课堂读写探究——重点突破2.这篇文章的主体内容,作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其他参观者身上。参观者在集中营里的这些地方看见了什么?他们的感受和反应是什么?请从课文中找出相关语句,概括参观者的所见所感。 课堂读写探究——重点突破 对于每个参观者来说,奥斯威辛都有某些他认为永远也不会忘记的特别恐怖之处。有的人感受最深的是重新修复的毒气室,据说这还是“小的”。而另一些人印象深刻的是:在布热津卡,德国人撤退时破坏了的毒气室和焚尸炉的废墟上已长满了雏菊。

许多参观者目瞪口呆地盯着毒气室和焚尸炉,因为他们觉得这一切都不可思议。当他们看到玻璃窗后堆积得像小山似的头发,看到一堆堆婴孩的小鞋,看到一排排堆放着被窒息而死的人的尸体的砖房时,不禁毛骨悚然、不寒而栗。(2)焚尸炉

见——头发 婴孩的鞋子 死囚的砖房

感——毛骨悚然 不寒而栗 答案 (1)毒气室

见——雏菊

感——恐怖

终生难忘 课堂读写探究——重点突破 一位参观者突然张开大口,差不多叫出声来。他看到好多木箱,一排排地放在女牢房里。每只木箱都有三层,宽6英尺,高3英尺。每只箱子晚上都要塞进5到10名女

囚,她们就在里面过夜。导游很快地穿过牢房。那里没有别的东西。

有一座用砖砌成的建筑物,在这里,德国人曾在女囚身上做绝育试验。导游推了推门,门上锁了。记者实在感激,不必入内了,但马上臊红了脸。 (4)试验室

臊红了脸 (3)女牢房

见——木箱 感——惊惧 张大了嘴巴 课堂读写探究——重点突破 一条长廊,一排排面孔从墙上死盯着你。成千上万张照片,囚徒的照片。他们都离开人世了。这些曾经站在照相机前的男人和女人都清楚死亡在等待着他们。

他们目光呆滞。但是,中间一排有一张照片却使记者回顾良久,思绪万千。一个年轻姑娘,大约只有22岁,丰满可爱,满头金发。她温柔地微笑着,好像想起了什么甜蜜美妙的事情。究竟是什么念头在这个姑娘的脑海中闪过呢?她的形象在奥斯威辛挂满死难者照片的墙上留下的纪念又意味着什么呢?(5)长廊

见——照片

死囚:目光呆滞 姑娘:温和微笑 课堂读写探究——重点突破 记者被带进地下窒息室待了一会儿,喉咙就像被人扼住了一样。又有一个参观者走了进来,她踉跄地退了出去,在胸前直画十字。在奥斯威辛,没有地方可以祈祷。(6)地下室

见——绞刑架

感——窒息 课堂读写探究——重点突破 写参观者的表现是侧面描写,对写奥斯威辛的状况有衬托作用。侧面烘托正是作者的高明之处,匠心所在。不直接写集中营如何恐怖,而让读者从参观者的表情来体会他们的所见,突出表现这里带给人们的恐惧。表现奥斯威辛集中营的恐怖和纳粹的残暴。 课堂读写探究——重点突破3.“参观者恳求似的你望着我,我望着你,然后对导游讲道:‘够了。’”为什么要用“恳求”一词呢?答案 “恳求”一词说明他们已被深深地震撼,看到的这些已足够召唤起所有人关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。 记者被带进地下窒息室待了一会儿,喉咙就像被人扼住了一样。又有一个参观者走了进来,她踉跄地退了出去,在胸前直画十字。在奥斯威辛,没有地方可以祈祷。

参观者恳求似的你望着我,我望着你,然后对导游讲道:“够了。”

奥斯威辛没有什么新东西可以报道。这里天气晴朗,树木青青,门前还有儿童在打闹、嬉戏。 课堂读写探究——疑点探究4.这篇新闻报道的题目是“奥斯威辛没有什么新闻”,那么为什么“奥斯威辛没有什么新闻”,这位记者还要去报道?答案 ①“没有什么新闻”——奥斯威辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。②为什么又要写——但作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。 课堂读写探究——疑点探究5.1958年这篇最先刊登在《纽约时报》上的报道,在美国新闻界引起了巨大的轰动,一时各媒体争相转载。并于年末获得了美国新闻界最高荣誉——普利策奖。 课堂读写探究——疑点探究答案 (1)罗森塔尔突破了“客观报道”“零度写作”的框框,把自己和其他参观者在奥斯威辛参观时的感受当做文章的主要内容来写,传达出每一个有良知者的共同心声。(3)在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、 关于生命的思考、关于人性的自省。(2)着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯威辛集中营纪念馆。为什么作者在文中反复声明的“没有什么可供报道的新闻”能最终获此殊荣,并被誉为“美国新闻写作中不朽的名篇”?

课堂读写探究——美点赏析6.赏析本文的反衬手法。

本文的第一段:“在布热津卡,不知怎么,最令人毛骨悚然的是,在这里,太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹。”景象是美好的,但心情却是沉重的,这里作者运用了什么手法?答案 ①反衬。 景象固然美好,却与布热津卡的历史不相配。布热津卡曾经是一座暗无天日的人间地狱,这里应该

“永远没有阳光、百花永远凋谢”,灰暗的天空、沉闷的色调才是它最相配的景象。然而一踏进集中营,作者却吃惊地看到两种不相配的东西叠合在一起,因此感到“可怕”。②作者运用这种手法,“以乐景衬哀情”,倍增其哀情,这就是我们为什么会有一种沉重的感觉的原因。作者无一句正面控诉,却强烈地表达出了自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。 课堂读写探究——美点赏析7.赏析本文的细节描写。 高尔基曾说“细节是隐藏在字里行间的魔术”。细读课文,品析细节,把握本文的精神核心。

(1)在布热津卡,德国人撤退时破坏了的毒气室和焚尸炉的废墟上已长满了雏菊。答案 ①这是细节描写,也运用了对比手法:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的确让人难忘。②也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程。 也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。也使我们思考:曾有多少这样灿烂的生命就倒在了这里,令人唏嘘…… 课堂读写探究——美点赏析(2)一个年轻姑娘,大约只有22岁,丰满可爱,满头金发。她温柔地微笑着,好像想起了什么甜蜜美妙的事情。答案 ①这是一处细节描写。 充满青春与梦想的照片,美好的生命化为灰烬,这是对法西斯的控诉。②也与现实构成了对比、反衬——多么可爱的一个姑娘,而今安在哉?以相片中的有, 反衬现 实的无,更突出了现实的无,更突出了那种上天入地再难寻觅斯人的撕心裂骨的痛! 课堂读写探究——随堂写练8.课文一方面写奥斯威辛集中营,一方面写参观者的见闻和感受,两条线索紧密交织在一起,情景交融。请运用双线发展的结构安排方法,记叙生活中一件有意义的事。(500字左右)示例: 小鸟儿·我

一只很小的鸟儿,它刚刚长满羽毛,那看上去显得稚嫩的翅膀似乎不堪一击。它躲在自己的小窝里,羡慕地看着在天空中自由飞翔的大雁。它憧憬蔚蓝的天空、金色的阳光以及在风中飞翔的自由。它看着自己的翅膀,想:我的翅膀太嫩了,我是飞不起来的。 课堂读写探究——随堂写练 很小很小的时候,我就开始摇头晃脑地背古诗,从屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,到李白的“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。也许是喜欢那种抑扬顿挫、朗朗上口的快感,也许是爱上了诗的那种纯朴的幽美,我成了一个喜欢诗的女孩。拜伦、济慈、泰戈尔、叶宁、北岛、舒婷……有时心里会有一种跃跃欲试想写诗的感觉, 可我想,我只能做做梦而已。

蓝天白云对小鸟而言越来越具有诱惑力,它想飞的念头清晰并且逐渐强烈。它习惯轻轻拍拍自己的翅膀。

我开始有了自己的一本小笔记。总是随身带着,有时在田野里闻到泥土的气息,有时在朦胧的云雾中看到一颗小星,有时在河边扔下一颗石子荡起圈圈涟漪……生活中每一个恬静的影子化成一句很短的话记在我的笔记本里。 课堂读写探究——随堂写练 大雁对小鸟说:“出来吧,小东西!拿出你的勇气,飞出来拥抱蓝天吧。”小鸟的眼睛亮亮的。它问自己:“我可以试试看吗?”

我开始串联一些简短的句子,开始写成行。 我的老师说:“试试看吧。也许你也可以写诗,不试怎么知道行不行呢?”我于是用很长的一段时间去寻找和酝酿一些真正的灵感。

小鸟站在树枝上。那是一个阳光明媚的日子。 它决定试试看。即使失败,也得先坠落一次呀。它带着几分怯弱拍起了它的翅膀,越拍越快,它不再有胆怯,而是充满自信和勇气。 呼!一瞬间,它飞了起来,终于飞在广袤的蓝天之上了。

写完最后一行,我的喜悦之情掩饰不住地在眼底流转。我的第一首诗,终于成功了。原来写诗并没有我想得那么难。看着自己的诗发表在杂志上,涂鸦终于变成了铅字。于是,我微笑着踏进了诗歌的门槛。