人教版九年级语文上册第三单元8《故乡》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版九年级语文上册第三单元8《故乡》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 123.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-22 16:06:19 | ||

图片预览

文档简介

《故乡》教学设计

教学目标

知识与能力:

1、掌握相关文学常识,积累重点词句

2、了解小说的三要素,重点把握本文的景物描写和对人物形象的分析。

3、明确作者通过对比手法来表现作品主题的写法

。

过程与方法:

抓住“我”回到故乡的心理感受(悲凉),引导学生合作探究,分析这种心理产生的原因(变),进而通过这种变化的对比分析探究作品的主题。

情感态度价值观:

通过对这篇小说景物和人物的对比分析,深刻理解在旧中国帝国主义、封建主义不仅是我国农村经济凋敝、农民生活日益贫困的根源,而且也在思想灵魂上对农民造成了深深的毒害,激发起学生热爱新中国,努力建设社会主义精神文明的强烈愿望。

教学重、难点:

1、了解小说的三要素,重点把握本文的景物描写和对人物形象的分析。

2、明确作者通过对比手法来表现作品主题的写法

。

教法说明:

在教学过程中坚持以学生能力培养为目标,重点运用启发式教学法和合作探究学习法。

课时安排:两课时

教学过程:

一、新课导入(费翔《故乡的云》)

美不美,家乡水;亲不亲,故乡人。对于漂泊的游子,故乡是他们魂牵梦萦的的地方。今天,让我跟随鲁迅先生回到他阔别二十年的故乡,去看看那山、那水、那人,看看是否能体会到一种久别重逢的欣喜与激动。

二、检查预习(小组展示)

1、作家作品及写作背景展示

(1)鲁迅,原名周树人,鲁迅是笔名,字豫才。浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,杂文集《坟》、《二心集》等。

(2)背景资料:辛亥革命后的中国农村状况与农民处境。

辛亥革命后,封建王朝的专制政权是被推翻了,但代之而起的是地主阶级的军阀官僚的统治。帝国主义不但操纵了中国的财政和经济的命脉,而且操纵了中国的政治和军事力量。由于这双重的压迫,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的和毫无政治权利的生活。

小说写于1921年1月,后有作者编入他的小说集《呐喊》,它的故事情节和主要人物,大多取材于真正的现实生活。1919年12月初,鲁迅从北京回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。

2、生字词梳理

阴晦(huì)

祭祀(sì)

装弶(jiàng)

脚踝(huái)

髀间(bì)

愕然(è)

鄙夷(bǐ)嗤笑(chī)

深黛(dài)

惘然(wǎng)

恣雎(suī)伶仃(líng)獾猪(huān)寒噤(jìn)胯下(kuà)秕谷(bǐ)

萧索:衰败;冷落

恣睢:放纵,凶暴

鄙夷:轻视;鄙薄

展转∶①翻身貌,多形容卧不安席;②经过许多人的手或经过许多环节的地方

关于小说的基本知识的回顾

(1)小说三要素:_人物形象_____

故事情节______

_环境描写

(2)人物描写的主要方法有_外貌___

、__语言___、

_动作___、

__神态___、____心理____等

(3)情节一般包括__开端___、_发展____、___高潮_、__结尾_____,有时还包括序幕和尾声。

(4)环境描写包括___自然环境___

____社会环境____

(5)环境描写的作用

4、梳理小说的情节

回故乡——在故乡——离故乡

三、阅读课文,合作探究

1、回到阔别二十年故乡,“我”的心情是怎样的?为什么会是这样一种心情?

明确:“悲凉”,“悲哀”。故乡的景、故乡的人(变)

2、故乡的景有什么变化?景物描写有何作用?(朗读体会)

明确:

明艳,美丽,生机勃勃(二十年前)

故乡的景:

衰败,荒凉,萧条,沉寂(二十年后)

作用:展示了半封建半殖民地中国农村的衰败景象,渲染了一种悲凉的气氛,烘托出我对眼前故乡的失望之情。

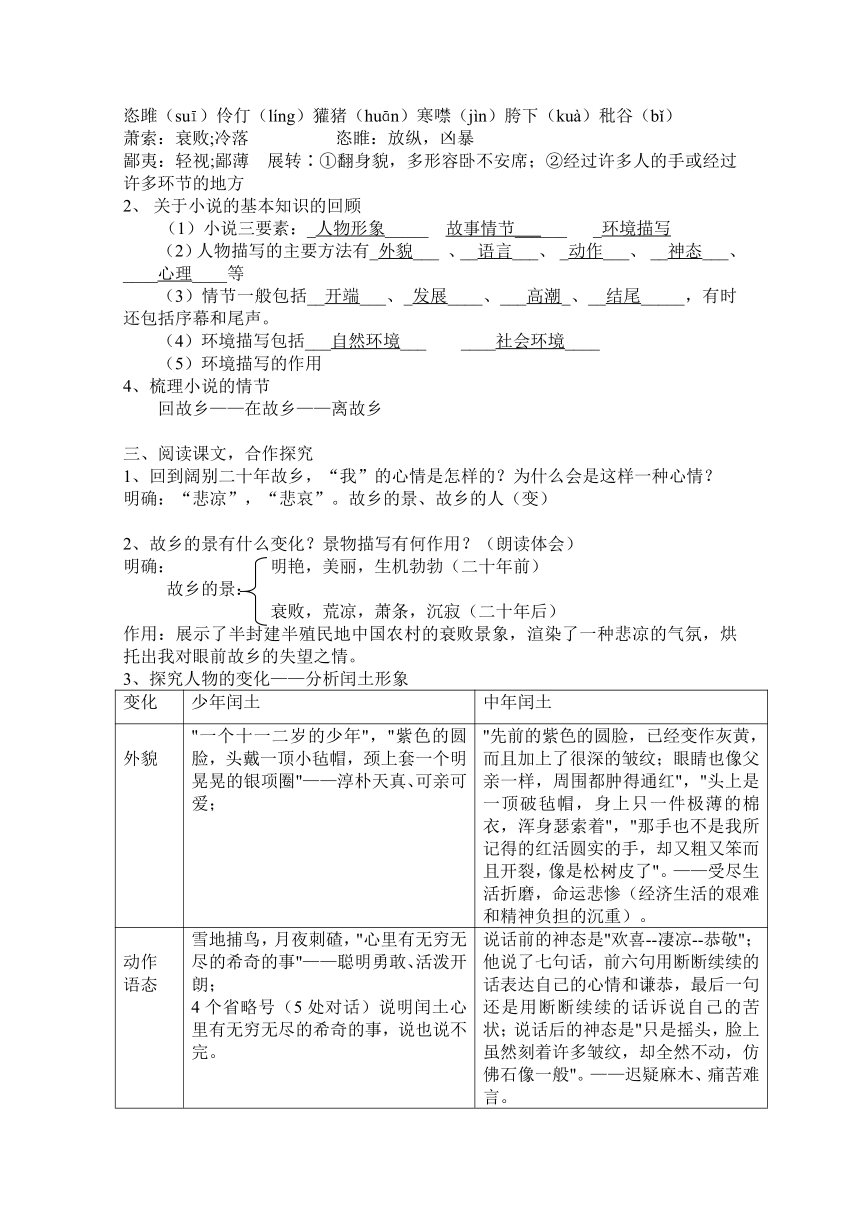

3、探究人物的变化——分析闰土形象

变化

少年闰土

中年闰土

外貌

"一个十一二岁的少年","紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈"——淳朴天真、可亲可爱;

"先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像父亲一样,周围都肿得通红","头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着","那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了"。——受尽生活折磨,命运悲惨(经济生活的艰难和精神负担的沉重)。

动作语态

雪地捕鸟,月夜刺碴,"心里有无穷无尽的希奇的事"——聪明勇敢、活泼开朗;

4个省略号(5处对话)说明闰土心里有无穷无尽的希奇的事,说也说不完。

说话前的神态是"欢喜--凄凉--恭敬";他说了七句话,前六句用断断续续的话表达自己的心情和谦恭,最后一句还是用断断续续的话诉说自己的苦状;说话后的神态是"只是摇头,脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般"。——迟疑麻木、痛苦难言。

对“我”的态度

"只是不怕我","不到半日,我们便熟识了"。——情真意切,亲密无间;

恭敬地叫"老爷",要水生"给老爷磕头",认为少年时的"哥弟称呼"是"不懂事",不成"规矩"。——被封建礼教牢牢束缚。

对生活的态度

捕鸟、看瓜、刺碴、拾贝、观潮……——天真活泼、对生活充满热情和希望。

拣了"一副香炉和烛台"。——

将希望寄托于神灵。

性格特点

活泼、聪明、能干、淳朴、热情、知识丰富,是个小英雄形象

憔悴、迟钝、麻木,有封建传统的等级观念,是当时社会不觉悟、生活贫苦的农民形象(木偶人)

4、造成这样变化的原因是什么?(原文回答)

明确:“非常难。第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……又不太平……什么地方都要钱,没有定规……收成又坏。种出东西来,挑去卖总要捐几回钱,折了本;不去卖,又只能烂掉……”

“多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了”

(总结:苦难而黑暗的社会制度的压迫以及封建礼教的毒害。)

5、作者采用何种写作手法来塑造闰土这一形象,有何作用?课文中还有哪些对比,找出来并分析其作用。

明确:文章通过对比手法,展现了一个受尽旧社会摧残剥削的劳苦农民闰土的形象,通过闰土悲惨遭遇的描述,生动地反映了辛亥革命前后旧中国农村日益破败的面貌,深刻地揭露了旧社会对农民从肉体到精神的严重残害。(主题)

杨二嫂的对比分析各小组参考对闰土的分析自主完成。参考如下:

二十年前

二十年后

外貌

年轻美丽:“豆腐西施”

凸颧骨,薄嘴唇,像个细脚伶仃的圆规

动作语态

终日坐着

“贵人眼高

迅哥儿,你阔了放了道台

有三房姨太太,出门便是八抬的大轿”一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里。其他略(尖刻、贪婪)

对“我”的态度

贵人眼高

迅哥儿,你阔了放了道台

有三房姨太太,出门便是八抬的大轿(虚伪的吹捧,尖酸地嘲讽)

对生活的态度

虽靠姿色招徕顾客,但仍是本分生活(安分守己)

前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,便定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去……(搬弄是非)

6、《故乡》以“我”回故乡的所见所闻所感为线索组织成文,那么文中的“我”

又是怎样一个人呢?(点拨提示:(1)联系写作背景;(2)找出文中“我”的心境的前后对比:对故乡的感受、对其他人物的感受、对过去与未来的感受,从这种对比中去明确人物形象)

明确:“我”飘泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还有着对故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情与爱,对等级观念的否定。“我”是一个不满现实社会,渴望追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

四、课堂小结

回到阔别二十的故乡,“我”的心情却是悲凉的。小说紧扣通过一个“变”字,向我们展示了小说二十年后故乡的风土人情,运用对比手法以及多种描写手法,刻画了一个受尽旧社会摧残剥削的劳苦农民闰土的形象,通过闰土悲惨遭遇的描述,生动地反映了辛亥革命前后旧中国农村日益破败的面貌,深刻地揭露了旧社会对农民从肉体到精神的严重残害。表达了作者对现实社会的强力不满和改造旧社会创造新生活的强力愿望。

五、课后作业

通过对比描写来表现人物,是一种常用且富有表现力的写作方法。请你选择班级中两位在外貌、性格、爱好、言行习惯等某一方面有较大差异的同学来进行对比描写。为了不使同学难堪,名字可以另取或甲、乙代替。字数应不少于200字。

板书设计:

明艳,美丽,生机勃勃(二十年前)

故乡的景:

衰败,荒凉,萧条,沉寂(二十年后)

悲哀

活泼、聪明、能干、淳朴、热情、知识丰富(小英雄)

故乡的人

(闰土)

迟疑麻木、痛苦难言 、被礼教束缚、寄希望于神灵(木偶人)

对比:反映了辛亥革命前后旧中国农村日益破败的面貌,深刻地揭露了旧社会对民众从肉体到精神的严重残害。(主题)

教学目标

知识与能力:

1、掌握相关文学常识,积累重点词句

2、了解小说的三要素,重点把握本文的景物描写和对人物形象的分析。

3、明确作者通过对比手法来表现作品主题的写法

。

过程与方法:

抓住“我”回到故乡的心理感受(悲凉),引导学生合作探究,分析这种心理产生的原因(变),进而通过这种变化的对比分析探究作品的主题。

情感态度价值观:

通过对这篇小说景物和人物的对比分析,深刻理解在旧中国帝国主义、封建主义不仅是我国农村经济凋敝、农民生活日益贫困的根源,而且也在思想灵魂上对农民造成了深深的毒害,激发起学生热爱新中国,努力建设社会主义精神文明的强烈愿望。

教学重、难点:

1、了解小说的三要素,重点把握本文的景物描写和对人物形象的分析。

2、明确作者通过对比手法来表现作品主题的写法

。

教法说明:

在教学过程中坚持以学生能力培养为目标,重点运用启发式教学法和合作探究学习法。

课时安排:两课时

教学过程:

一、新课导入(费翔《故乡的云》)

美不美,家乡水;亲不亲,故乡人。对于漂泊的游子,故乡是他们魂牵梦萦的的地方。今天,让我跟随鲁迅先生回到他阔别二十年的故乡,去看看那山、那水、那人,看看是否能体会到一种久别重逢的欣喜与激动。

二、检查预习(小组展示)

1、作家作品及写作背景展示

(1)鲁迅,原名周树人,鲁迅是笔名,字豫才。浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。中国现代文学的奠基人。代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,杂文集《坟》、《二心集》等。

(2)背景资料:辛亥革命后的中国农村状况与农民处境。

辛亥革命后,封建王朝的专制政权是被推翻了,但代之而起的是地主阶级的军阀官僚的统治。帝国主义不但操纵了中国的财政和经济的命脉,而且操纵了中国的政治和军事力量。由于这双重的压迫,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的和毫无政治权利的生活。

小说写于1921年1月,后有作者编入他的小说集《呐喊》,它的故事情节和主要人物,大多取材于真正的现实生活。1919年12月初,鲁迅从北京回故乡绍兴接母亲,亲眼看到故乡的破旧不堪和农民生活的贫困,百感交集,思绪万千,一年后就以这次经历为素材,创作了小说《故乡》。

2、生字词梳理

阴晦(huì)

祭祀(sì)

装弶(jiàng)

脚踝(huái)

髀间(bì)

愕然(è)

鄙夷(bǐ)嗤笑(chī)

深黛(dài)

惘然(wǎng)

恣雎(suī)伶仃(líng)獾猪(huān)寒噤(jìn)胯下(kuà)秕谷(bǐ)

萧索:衰败;冷落

恣睢:放纵,凶暴

鄙夷:轻视;鄙薄

展转∶①翻身貌,多形容卧不安席;②经过许多人的手或经过许多环节的地方

关于小说的基本知识的回顾

(1)小说三要素:_人物形象_____

故事情节______

_环境描写

(2)人物描写的主要方法有_外貌___

、__语言___、

_动作___、

__神态___、____心理____等

(3)情节一般包括__开端___、_发展____、___高潮_、__结尾_____,有时还包括序幕和尾声。

(4)环境描写包括___自然环境___

____社会环境____

(5)环境描写的作用

4、梳理小说的情节

回故乡——在故乡——离故乡

三、阅读课文,合作探究

1、回到阔别二十年故乡,“我”的心情是怎样的?为什么会是这样一种心情?

明确:“悲凉”,“悲哀”。故乡的景、故乡的人(变)

2、故乡的景有什么变化?景物描写有何作用?(朗读体会)

明确:

明艳,美丽,生机勃勃(二十年前)

故乡的景:

衰败,荒凉,萧条,沉寂(二十年后)

作用:展示了半封建半殖民地中国农村的衰败景象,渲染了一种悲凉的气氛,烘托出我对眼前故乡的失望之情。

3、探究人物的变化——分析闰土形象

变化

少年闰土

中年闰土

外貌

"一个十一二岁的少年","紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈"——淳朴天真、可亲可爱;

"先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像父亲一样,周围都肿得通红","头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着","那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了"。——受尽生活折磨,命运悲惨(经济生活的艰难和精神负担的沉重)。

动作语态

雪地捕鸟,月夜刺碴,"心里有无穷无尽的希奇的事"——聪明勇敢、活泼开朗;

4个省略号(5处对话)说明闰土心里有无穷无尽的希奇的事,说也说不完。

说话前的神态是"欢喜--凄凉--恭敬";他说了七句话,前六句用断断续续的话表达自己的心情和谦恭,最后一句还是用断断续续的话诉说自己的苦状;说话后的神态是"只是摇头,脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般"。——迟疑麻木、痛苦难言。

对“我”的态度

"只是不怕我","不到半日,我们便熟识了"。——情真意切,亲密无间;

恭敬地叫"老爷",要水生"给老爷磕头",认为少年时的"哥弟称呼"是"不懂事",不成"规矩"。——被封建礼教牢牢束缚。

对生活的态度

捕鸟、看瓜、刺碴、拾贝、观潮……——天真活泼、对生活充满热情和希望。

拣了"一副香炉和烛台"。——

将希望寄托于神灵。

性格特点

活泼、聪明、能干、淳朴、热情、知识丰富,是个小英雄形象

憔悴、迟钝、麻木,有封建传统的等级观念,是当时社会不觉悟、生活贫苦的农民形象(木偶人)

4、造成这样变化的原因是什么?(原文回答)

明确:“非常难。第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……又不太平……什么地方都要钱,没有定规……收成又坏。种出东西来,挑去卖总要捐几回钱,折了本;不去卖,又只能烂掉……”

“多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了”

(总结:苦难而黑暗的社会制度的压迫以及封建礼教的毒害。)

5、作者采用何种写作手法来塑造闰土这一形象,有何作用?课文中还有哪些对比,找出来并分析其作用。

明确:文章通过对比手法,展现了一个受尽旧社会摧残剥削的劳苦农民闰土的形象,通过闰土悲惨遭遇的描述,生动地反映了辛亥革命前后旧中国农村日益破败的面貌,深刻地揭露了旧社会对农民从肉体到精神的严重残害。(主题)

杨二嫂的对比分析各小组参考对闰土的分析自主完成。参考如下:

二十年前

二十年后

外貌

年轻美丽:“豆腐西施”

凸颧骨,薄嘴唇,像个细脚伶仃的圆规

动作语态

终日坐着

“贵人眼高

迅哥儿,你阔了放了道台

有三房姨太太,出门便是八抬的大轿”一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里。其他略(尖刻、贪婪)

对“我”的态度

贵人眼高

迅哥儿,你阔了放了道台

有三房姨太太,出门便是八抬的大轿(虚伪的吹捧,尖酸地嘲讽)

对生活的态度

虽靠姿色招徕顾客,但仍是本分生活(安分守己)

前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,便定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去……(搬弄是非)

6、《故乡》以“我”回故乡的所见所闻所感为线索组织成文,那么文中的“我”

又是怎样一个人呢?(点拨提示:(1)联系写作背景;(2)找出文中“我”的心境的前后对比:对故乡的感受、对其他人物的感受、对过去与未来的感受,从这种对比中去明确人物形象)

明确:“我”飘泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还有着对故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情与爱,对等级观念的否定。“我”是一个不满现实社会,渴望追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

四、课堂小结

回到阔别二十的故乡,“我”的心情却是悲凉的。小说紧扣通过一个“变”字,向我们展示了小说二十年后故乡的风土人情,运用对比手法以及多种描写手法,刻画了一个受尽旧社会摧残剥削的劳苦农民闰土的形象,通过闰土悲惨遭遇的描述,生动地反映了辛亥革命前后旧中国农村日益破败的面貌,深刻地揭露了旧社会对农民从肉体到精神的严重残害。表达了作者对现实社会的强力不满和改造旧社会创造新生活的强力愿望。

五、课后作业

通过对比描写来表现人物,是一种常用且富有表现力的写作方法。请你选择班级中两位在外貌、性格、爱好、言行习惯等某一方面有较大差异的同学来进行对比描写。为了不使同学难堪,名字可以另取或甲、乙代替。字数应不少于200字。

板书设计:

明艳,美丽,生机勃勃(二十年前)

故乡的景:

衰败,荒凉,萧条,沉寂(二十年后)

悲哀

活泼、聪明、能干、淳朴、热情、知识丰富(小英雄)

故乡的人

(闰土)

迟疑麻木、痛苦难言 、被礼教束缚、寄希望于神灵(木偶人)

对比:反映了辛亥革命前后旧中国农村日益破败的面貌,深刻地揭露了旧社会对民众从肉体到精神的严重残害。(主题)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》