化学思想方法的应用:第一讲 定性到定量的方法

文档属性

| 名称 | 化学思想方法的应用:第一讲 定性到定量的方法 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 309.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2017-10-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中考总复习系列丛书

( javascript:void(0)"

\o

"中考总复习系列丛书 初中化学精讲精析精练(九年级下册) )

化学思想方法的应用

第一讲

定性到定量的方法

【题型特点】

定性的思想,主要从是否存在某种属性、存在程度的深浅或大小等角度进行初步的确定;而定量的思想,则是在定性的基础上精确地对事物的属性进行深度的、量化的表达。

定量分析研究的目的在于发现人类行为的一般规律,并对各种环境中的事物作出带有普遍性的解释;而定性分析则试图对特定情况或事物作出特别的解释。

定量研究致力于拓展力度,定性研究试图发掘深度。定性到定量的方法实际上就是精细化思想在化学教学中的体现。

【主要考查内容】

1.化学反应中反应物、生成物、催化剂的判断;

2.固体物质的溶解性与多角度之间的关系;

3.溶液酸碱度与溶液酸碱性的关系;

【必备知识梳理】

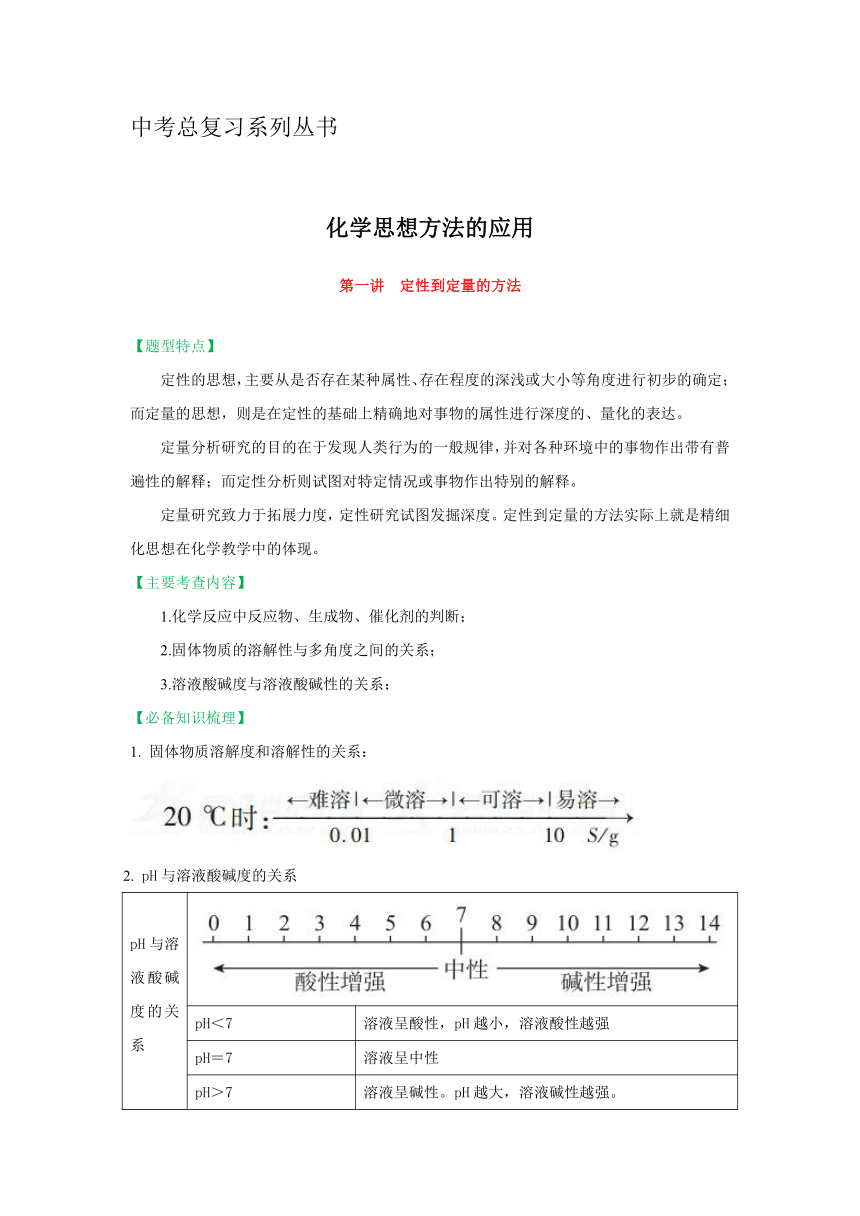

1.

固体物质溶解度和溶解性的关系:

2.

pH与溶液酸碱度的关系

pH与溶液酸碱度的关系

pH<7

溶液呈酸性,pH越小,溶液酸性越强

pH=7

溶液呈中性

pH>7

溶液呈碱性。pH越大,溶液碱性越强。

【典型例题】

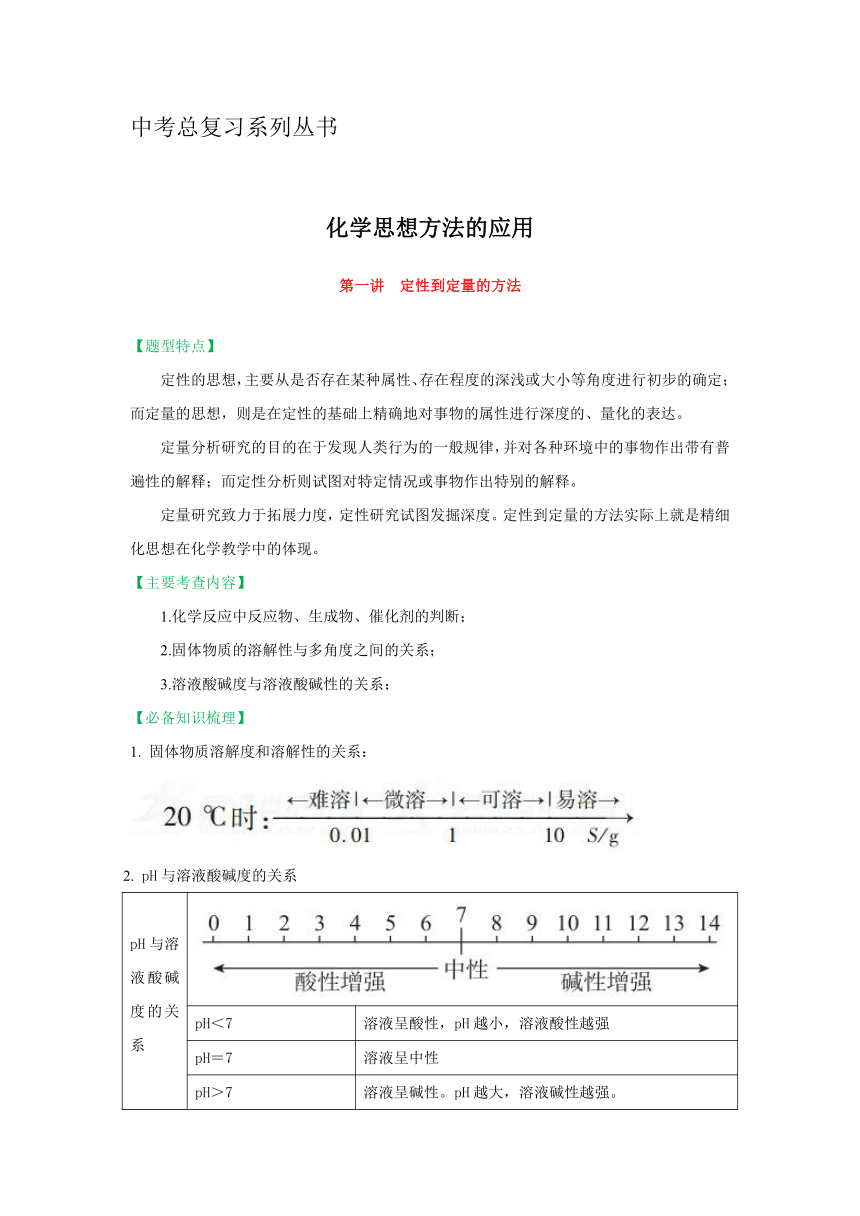

例1:(2017 泰安)

四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示.则有关说法中不正确的(

)

A.丁一定是化合物

B.乙可能是这个反应的催化剂

C.生成的甲、丙两物质的质量比为8:

1

D.参加反应的丁的质量一定等于生成甲和丙的质量之和

【解析】反应前后进行比较,质量增加的是生成物,质量减少的是反应物,由图像信息可知,丁物质是反应物,甲和丙物质是生成物,乙物质质量没变化,可能是该反应的催化剂,也可能不参加反应的杂质,参与反应的丁、甲、丙三种物质的质量比为9:1:8,所以该反应属于分解反应,丁为反应物所以必须是化合物,因此A、B、D正确,C错误。

【答案】C

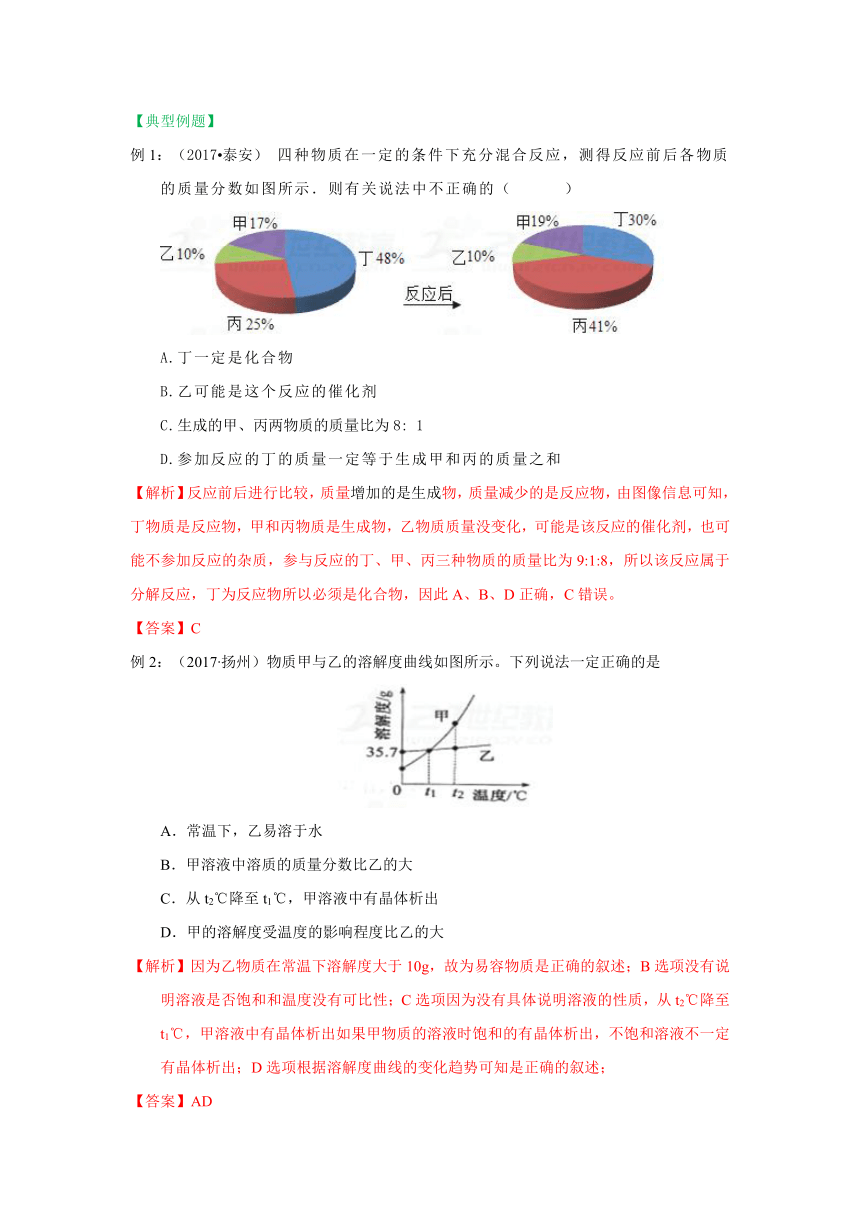

例2:(2017 扬州)物质甲与乙的溶解度曲线如图所示。下列说法一定正确的是

A.常温下,乙易溶于水

B.甲溶液中溶质的质量分数比乙的大

C.从t2℃降至t1℃,甲溶液中有晶体析出

D.甲的溶解度受温度的影响程度比乙的大

【解析】因为乙物质在常温下溶解度大于10g,故为易容物质是正确的叙述;B选项没有说明溶液是否饱和和温度没有可比性;C选项因为没有具体说明溶液的性质,从t2℃降至t1℃,甲溶液中有晶体析出如果甲物质的溶液时饱和的有晶体析出,不饱和溶液不一定有晶体析出;D选项根据溶解度曲线的变化趋势可知是正确的叙述;

【答案】AD

例3:(2017 内江)下表是生活中几种常见物质的pH,其中能使无色酚酞试液变红的是

选项

A

B

C

D

物质

新鲜牛奶

柠檬

西红柿

肥皂水

pH

7

2.2~2.4

4.0~4.4

10

【解析】A.选项新鲜牛奶PH=7溶液为中性不能使无色酚酞试液变色;B.新鲜柠檬汁溶液为酸性,不能使无色酚酞试液变色;C.选项西红柿汁,溶液显酸性不能使无色酚酞试液变色;D.选项肥皂水溶液显碱性,能使无色酚酞溶液变红色;

【答案】D

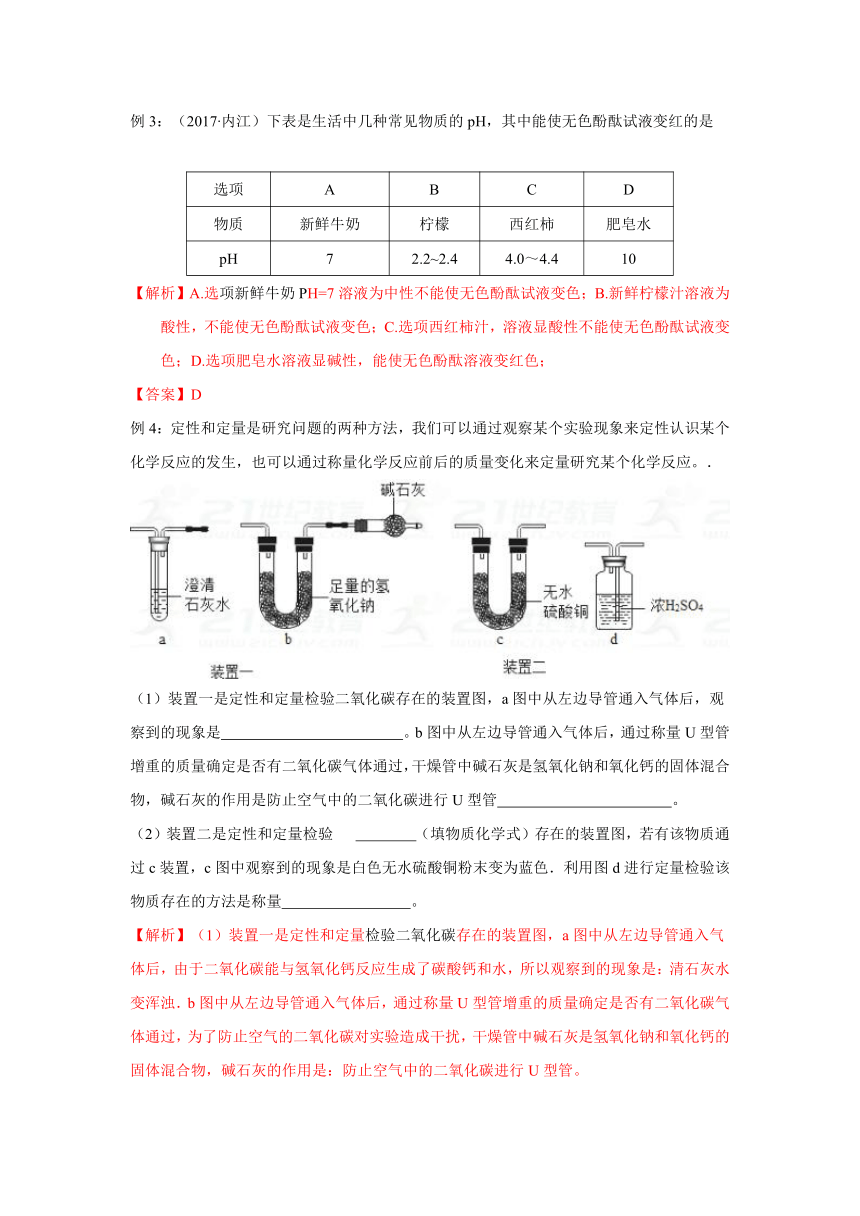

例4:定性和定量是研究问题的两种方法,我们可以通过观察某个实验现象来定性认识某个化学反应的发生,也可以通过称量化学反应前后的质量变化来定量研究某个化学反应。.

(1)装置一是定性和定量检验二氧化碳存在的装置图,a图中从左边导管通入气体后,观察到的现象是

。b图中从左边导管通入气体后,通过称量U型管增重的质量确定是否有二氧化碳气体通过,干燥管中碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的固体混合物,碱石灰的作用是防止空气中的二氧化碳进行U型管

。

(2)装置二是定性和定量检验

(填物质化学式)存在的装置图,若有该物质通过c装置,c图中观察到的现象是白色无水硫酸铜粉末变为蓝色.利用图d进行定量检验该物质存在的方法是称量

。

【解析】(1)装置一是定性和定量检验二氧化碳存在的装置图,a图中从左边导管通入气体后,由于二氧化碳能与氢氧化钙反应生成了碳酸钙和水,所以观察到的现象是:清石灰水变浑浊.b图中从左边导管通入气体后,通过称量U型管增重的质量确定是否有二氧化碳气体通过,为了防止空气的二氧化碳对实验造成干扰,干燥管中碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的固体混合物,碱石灰的作用是:防止空气中的二氧化碳进行U型管。

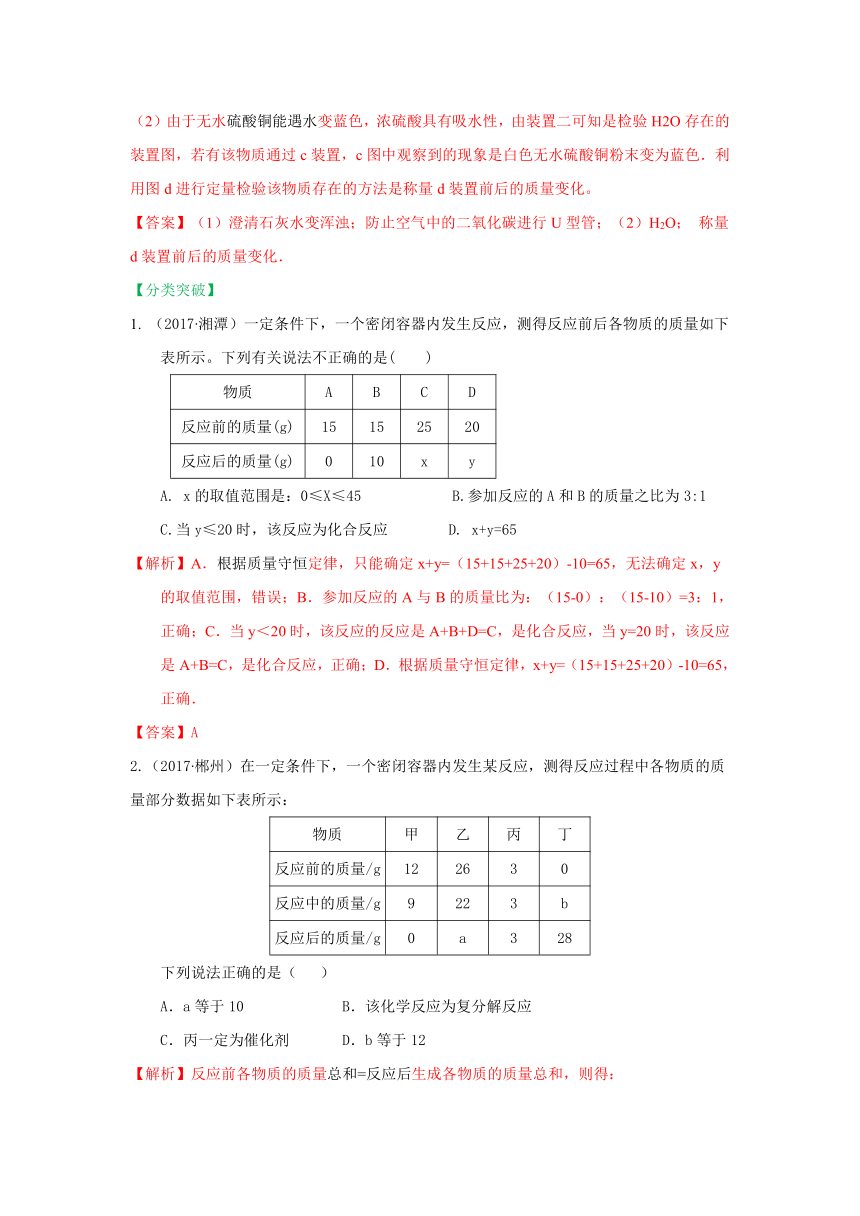

(2)由于无水硫酸铜能遇水变蓝色,浓硫酸具有吸水性,由装置二可知是检验H2O存在的装置图,若有该物质通过c装置,c图中观察到的现象是白色无水硫酸铜粉末变为蓝色.利用图d进行定量检验该物质存在的方法是称量d装置前后的质量变化。

【答案】(1)澄清石灰水变浑浊;防止空气中的二氧化碳进行U型管;(2)H2O;

称量d装置前后的质量变化.

【分类突破】

1.

(2017 湘潭)一定条件下,一个密闭容器内发生反应,测得反应前后各物质的质量如下表所示。下列有关说法不正确的是(

)

物质

A

B

C

D

反应前的质量(g)

15

15

25

20

反应后的质量(g)

0

10

x

y

A.

x的取值范围是:0≤X≤45

B.参加反应的A和B的质量之比为3:1

C.当y≤20时,该反应为化合反应

D.

x+y=65

【解析】A.根据质量守恒定律,只能确定x+y=(15+15+25+20)-10=65,无法确定x,y的取值范围,错误;B.参加反应的A与B的质量比为:(15-0):(15-10)=3:1,正确;C.当y<20时,该反应的反应是A+B+D=C,是化合反应,当y=20时,该反应是A+B=C,是化合反应,正确;D.根据质量守恒定律,x+y=(15+15+25+20)-10=65,正确.

【答案】A

2.(2017 郴州)在一定条件下,一个密闭容器内发生某反应,测得反应过程中各物质的质量部分数据如下表所示:

物质

甲

乙

丙

丁

反应前的质量/g

12

26

3

0

反应中的质量/g

9

22

3

b

反应后的质量/g

0

a

3

28

下列说法正确的是(

)

A.a等于10

B.该化学反应为复分解反应

C.丙一定为催化剂

D.b等于12

【解析】反应前各物质的质量总和=反应后生成各物质的质量总和,则得:12+26+3+0=9+22+3+b=0+a+3+28,解得a=10,b=7.

A.a=10,故说法正确;B.由表格中数据可知:甲、乙反应后质量减少为反应物,丁的质量增加为生成物,该反应是化合反应,故说法错误;C.由表格中数据可知:丙的质量不变,可能为催化剂,也可能不参加反应,故说法错误;D.b=7,故说法错误;.

【答案】A

3.(2017 威海)小龙同学在工具书中查到NaOH在水和酒精中的溶解度(见右表)。通过分析她得出以下结论,其中不正确的是

20℃

40℃

水

109g

129g

酒精

17.3g

40g

A.温度和溶剂种类对NaOH的溶觯度都有影响

B.NaOH易溶于水,也易溶于酒精

C.40℃,40

gNaOH溶解在l00

g酒精中达到饱和

D.将等质量40℃的饱和NaOH水溶液和饱和NaOH酒精溶液降温至20℃,析出的晶体前者比后者多

【解析】由表格信息可知,NaOH在不同温度下和不同的溶剂中溶解度的大小都不同,因而温度和溶剂的种类对NaOH的溶解度都有影响,A正确;在20℃、40℃时,氢氧化钠在水中和酒精中的溶解度都大于10g,因而NaOH易溶于水,也易溶于酒精,B正确;在40℃时,氢氧化钠在酒精中的溶解度为40g,其含义为:在40℃时,100g酒精中最多能溶解40g

NaOH固体,C正确;根据表格信息可知,40℃时每229g饱和的NaOH水溶液降温至20℃时析出晶体的质量分数为,40℃时每140g饱和的NaOH酒精溶液降温至20℃时析出晶体的质量分数为,因而等质量的40℃的饱和NaOH水溶液和饱和NaOH酒精溶液降温至20℃,析出晶体的质量前者小于后者,D错误。

【答案】D

4.

(2017 宿迁)右图是甲、乙、丙三种固体物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,下列说法正确的是(

)

A.t1℃时,甲与丙两种物质的饱和溶液中溶质质量相同

B.

乙中混有少量甲时,应采用降温结晶的方法提纯乙

C.甲属于易溶物质

D.t2℃时,30g甲能溶解于50g水中形成80g溶液

【解析】A.通过分析溶解度曲线可知,t1℃时,甲与丙两种物质的溶解度相等,所以饱和溶液中溶质质量分数相同,故A错误;B.乙物质的溶解度受温度变化的影响比甲小,所以乙中混有少量甲时,应采用蒸发结晶的方法提纯乙,故B错误;C.甲物质在0℃时的溶解度是10g,温度升高,溶解度增大,20℃的溶解度大于10g,所以甲属于易溶物质,故C正确;D.t2℃时,甲物质的溶解度是50g,所以30g甲溶解于50g水中形成75g溶液,故D错误.

【答案】C

5.

(2017 株洲)某化学课外活动小组开展下列实验活动,取刚降到地面的雨水水样,用pH计(测pH的仪器)每隔5分钟测一次pH,其数据如下表所示。下列对测定结果的分析中正确的是(

)

测定时刻

17:05

17:10

17:15

17:20

17:25

17:30

17:35

pH

4.95

4.94

4.92

4.88

4.86

4.85

4.85

A.在测定期间,该雨水的酸性逐渐减弱

B.该雨水对农作物的生长没有影响

C.

若在17:40测定,pH一定小于4.85

D.

pH=4.95与某些工厂排放的酸性气体有关

【解析】A.在测定期间,pH逐渐减小,雨水的酸性逐渐增强,故错误;B.酸雨对农作物生长有害,故错误;C.、由表中数据可知:17:30以后,pH值不再变化,若在17:40测定,pH不一定小于4.85,故错误;D.上述雨水呈酸性的主要原因是溶解了酸性气体二氧化硫,pH=4.95与某些工厂排放的酸性气体有关,故正确;

【答案】D

6.

(2017 天津)一些食物的近似pH如下:

食物

葡萄汁

苹果汁

牛奶

鸡蛋清

pH

3.5-4.5

2.9-3.3

6.3-6.6

7.6-8.0

下列说法中不正确的是

A.苹果汁和葡萄汁均显酸性

B.鸡蛋清和牛奶均显碱性

C.苹果汁比葡萄汁的酸性强

D.胃酸过多的人应少饮苹果汁和葡萄汁

【解析】溶液的pH小于7,溶液呈酸性,pH越小,酸性越强;溶液的pH大于7,溶液呈碱性,pH越大碱性越强;pH等于7,溶液呈中性。A.苹果汁和葡萄汁均显酸性

,正确;

B.鸡蛋清显碱性,牛奶显酸性;C.苹果汁比葡萄汁的酸性强,正确;

D.胃酸过多的人应少饮苹果汁和葡萄汁,因为二者都显酸性,正确;

【答案】B

7.

实验探究是化学学习和研究的重要方法,化学实验有定性实验和定量实验两类.定性和定量实验对学习常见物质的组成、性质与制取很有帮助.以下是老师在课堂上已演示过的几个探究实验.

(1)定性实验:

A、B都是研究物质组成的定性实验.

①实验是通过证明生成了来推测水的元素组成的,其中a试管中收集到的气体是

。

②B实验测定蜡烛可能的组成

。证明蜡烛中含氢元素的操作及现象是:实验操作:

;实验现象:

;;证明含碳元素的操作及现象是:实验操作:

;实验现象:

;

(2)定量实验:

①C实验是利用红磷燃烧消耗气体,使瓶内减小,根据倒吸的水量,进而推测出空气中氧气的含量。此处可燃物燃烧的化学方程式为

;

②多近代化学家经过无数次的定量实验,发现了质量守恒定律.对该定律的微观解释:化学反应前后原子的

、数目和质量都保持不变.

③若将4g氢气与24g氧气混合点燃,会产生现象,完全反应后生成的水的质量为

;

(填序号).

A.36g

B.28g

C.27g

D.20g.

【解析】(1)①实验是通过证明生成了来推测水的元素组成的,其中a试管中收集到的气体是氢气.

②B实验测定蜡烛可能的组成元素;

证明蜡烛中含氢元素的操作及现象是:实验操作:在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯;实验现象:烧杯内壁出现水珠;证明含碳元素的操作及现象是:实验操作:把烧杯迅速翻转过来,加入适量的澄清石灰水;实验现象:澄清石灰水变浑浊.

(2)①此处可燃物燃烧的化学方程式为:

4P

+

5O2

点燃

2P2O5

②对该定律的微观解释:化学反应前后原子的种类、数目和质量都保持不变.

③设生成水的质量为x,

若将4g氢气与24g氧气混合点燃时,氢气过量,应该根据氧气的质量计算生成水的质量,

2H2

+

O2

点燃

2H2O

32

36

24g

x

32/24g=36/x,x=27g,

【答案】(1)①氢气.②B元素;实验操作:在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯;实验现象:烧杯内壁出现水珠;实验操作:把烧杯迅速翻转过来,加入适量的澄清石灰水;实验现象:澄清石灰水变浑浊.

(2)①4P

+

5O2

点燃

2P2O5

②种类.③C.

( javascript:void(0)"

\o

"中考总复习系列丛书 初中化学精讲精析精练(九年级下册) )

化学思想方法的应用

第一讲

定性到定量的方法

【题型特点】

定性的思想,主要从是否存在某种属性、存在程度的深浅或大小等角度进行初步的确定;而定量的思想,则是在定性的基础上精确地对事物的属性进行深度的、量化的表达。

定量分析研究的目的在于发现人类行为的一般规律,并对各种环境中的事物作出带有普遍性的解释;而定性分析则试图对特定情况或事物作出特别的解释。

定量研究致力于拓展力度,定性研究试图发掘深度。定性到定量的方法实际上就是精细化思想在化学教学中的体现。

【主要考查内容】

1.化学反应中反应物、生成物、催化剂的判断;

2.固体物质的溶解性与多角度之间的关系;

3.溶液酸碱度与溶液酸碱性的关系;

【必备知识梳理】

1.

固体物质溶解度和溶解性的关系:

2.

pH与溶液酸碱度的关系

pH与溶液酸碱度的关系

pH<7

溶液呈酸性,pH越小,溶液酸性越强

pH=7

溶液呈中性

pH>7

溶液呈碱性。pH越大,溶液碱性越强。

【典型例题】

例1:(2017 泰安)

四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示.则有关说法中不正确的(

)

A.丁一定是化合物

B.乙可能是这个反应的催化剂

C.生成的甲、丙两物质的质量比为8:

1

D.参加反应的丁的质量一定等于生成甲和丙的质量之和

【解析】反应前后进行比较,质量增加的是生成物,质量减少的是反应物,由图像信息可知,丁物质是反应物,甲和丙物质是生成物,乙物质质量没变化,可能是该反应的催化剂,也可能不参加反应的杂质,参与反应的丁、甲、丙三种物质的质量比为9:1:8,所以该反应属于分解反应,丁为反应物所以必须是化合物,因此A、B、D正确,C错误。

【答案】C

例2:(2017 扬州)物质甲与乙的溶解度曲线如图所示。下列说法一定正确的是

A.常温下,乙易溶于水

B.甲溶液中溶质的质量分数比乙的大

C.从t2℃降至t1℃,甲溶液中有晶体析出

D.甲的溶解度受温度的影响程度比乙的大

【解析】因为乙物质在常温下溶解度大于10g,故为易容物质是正确的叙述;B选项没有说明溶液是否饱和和温度没有可比性;C选项因为没有具体说明溶液的性质,从t2℃降至t1℃,甲溶液中有晶体析出如果甲物质的溶液时饱和的有晶体析出,不饱和溶液不一定有晶体析出;D选项根据溶解度曲线的变化趋势可知是正确的叙述;

【答案】AD

例3:(2017 内江)下表是生活中几种常见物质的pH,其中能使无色酚酞试液变红的是

选项

A

B

C

D

物质

新鲜牛奶

柠檬

西红柿

肥皂水

pH

7

2.2~2.4

4.0~4.4

10

【解析】A.选项新鲜牛奶PH=7溶液为中性不能使无色酚酞试液变色;B.新鲜柠檬汁溶液为酸性,不能使无色酚酞试液变色;C.选项西红柿汁,溶液显酸性不能使无色酚酞试液变色;D.选项肥皂水溶液显碱性,能使无色酚酞溶液变红色;

【答案】D

例4:定性和定量是研究问题的两种方法,我们可以通过观察某个实验现象来定性认识某个化学反应的发生,也可以通过称量化学反应前后的质量变化来定量研究某个化学反应。.

(1)装置一是定性和定量检验二氧化碳存在的装置图,a图中从左边导管通入气体后,观察到的现象是

。b图中从左边导管通入气体后,通过称量U型管增重的质量确定是否有二氧化碳气体通过,干燥管中碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的固体混合物,碱石灰的作用是防止空气中的二氧化碳进行U型管

。

(2)装置二是定性和定量检验

(填物质化学式)存在的装置图,若有该物质通过c装置,c图中观察到的现象是白色无水硫酸铜粉末变为蓝色.利用图d进行定量检验该物质存在的方法是称量

。

【解析】(1)装置一是定性和定量检验二氧化碳存在的装置图,a图中从左边导管通入气体后,由于二氧化碳能与氢氧化钙反应生成了碳酸钙和水,所以观察到的现象是:清石灰水变浑浊.b图中从左边导管通入气体后,通过称量U型管增重的质量确定是否有二氧化碳气体通过,为了防止空气的二氧化碳对实验造成干扰,干燥管中碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的固体混合物,碱石灰的作用是:防止空气中的二氧化碳进行U型管。

(2)由于无水硫酸铜能遇水变蓝色,浓硫酸具有吸水性,由装置二可知是检验H2O存在的装置图,若有该物质通过c装置,c图中观察到的现象是白色无水硫酸铜粉末变为蓝色.利用图d进行定量检验该物质存在的方法是称量d装置前后的质量变化。

【答案】(1)澄清石灰水变浑浊;防止空气中的二氧化碳进行U型管;(2)H2O;

称量d装置前后的质量变化.

【分类突破】

1.

(2017 湘潭)一定条件下,一个密闭容器内发生反应,测得反应前后各物质的质量如下表所示。下列有关说法不正确的是(

)

物质

A

B

C

D

反应前的质量(g)

15

15

25

20

反应后的质量(g)

0

10

x

y

A.

x的取值范围是:0≤X≤45

B.参加反应的A和B的质量之比为3:1

C.当y≤20时,该反应为化合反应

D.

x+y=65

【解析】A.根据质量守恒定律,只能确定x+y=(15+15+25+20)-10=65,无法确定x,y的取值范围,错误;B.参加反应的A与B的质量比为:(15-0):(15-10)=3:1,正确;C.当y<20时,该反应的反应是A+B+D=C,是化合反应,当y=20时,该反应是A+B=C,是化合反应,正确;D.根据质量守恒定律,x+y=(15+15+25+20)-10=65,正确.

【答案】A

2.(2017 郴州)在一定条件下,一个密闭容器内发生某反应,测得反应过程中各物质的质量部分数据如下表所示:

物质

甲

乙

丙

丁

反应前的质量/g

12

26

3

0

反应中的质量/g

9

22

3

b

反应后的质量/g

0

a

3

28

下列说法正确的是(

)

A.a等于10

B.该化学反应为复分解反应

C.丙一定为催化剂

D.b等于12

【解析】反应前各物质的质量总和=反应后生成各物质的质量总和,则得:12+26+3+0=9+22+3+b=0+a+3+28,解得a=10,b=7.

A.a=10,故说法正确;B.由表格中数据可知:甲、乙反应后质量减少为反应物,丁的质量增加为生成物,该反应是化合反应,故说法错误;C.由表格中数据可知:丙的质量不变,可能为催化剂,也可能不参加反应,故说法错误;D.b=7,故说法错误;.

【答案】A

3.(2017 威海)小龙同学在工具书中查到NaOH在水和酒精中的溶解度(见右表)。通过分析她得出以下结论,其中不正确的是

20℃

40℃

水

109g

129g

酒精

17.3g

40g

A.温度和溶剂种类对NaOH的溶觯度都有影响

B.NaOH易溶于水,也易溶于酒精

C.40℃,40

gNaOH溶解在l00

g酒精中达到饱和

D.将等质量40℃的饱和NaOH水溶液和饱和NaOH酒精溶液降温至20℃,析出的晶体前者比后者多

【解析】由表格信息可知,NaOH在不同温度下和不同的溶剂中溶解度的大小都不同,因而温度和溶剂的种类对NaOH的溶解度都有影响,A正确;在20℃、40℃时,氢氧化钠在水中和酒精中的溶解度都大于10g,因而NaOH易溶于水,也易溶于酒精,B正确;在40℃时,氢氧化钠在酒精中的溶解度为40g,其含义为:在40℃时,100g酒精中最多能溶解40g

NaOH固体,C正确;根据表格信息可知,40℃时每229g饱和的NaOH水溶液降温至20℃时析出晶体的质量分数为,40℃时每140g饱和的NaOH酒精溶液降温至20℃时析出晶体的质量分数为,因而等质量的40℃的饱和NaOH水溶液和饱和NaOH酒精溶液降温至20℃,析出晶体的质量前者小于后者,D错误。

【答案】D

4.

(2017 宿迁)右图是甲、乙、丙三种固体物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,下列说法正确的是(

)

A.t1℃时,甲与丙两种物质的饱和溶液中溶质质量相同

B.

乙中混有少量甲时,应采用降温结晶的方法提纯乙

C.甲属于易溶物质

D.t2℃时,30g甲能溶解于50g水中形成80g溶液

【解析】A.通过分析溶解度曲线可知,t1℃时,甲与丙两种物质的溶解度相等,所以饱和溶液中溶质质量分数相同,故A错误;B.乙物质的溶解度受温度变化的影响比甲小,所以乙中混有少量甲时,应采用蒸发结晶的方法提纯乙,故B错误;C.甲物质在0℃时的溶解度是10g,温度升高,溶解度增大,20℃的溶解度大于10g,所以甲属于易溶物质,故C正确;D.t2℃时,甲物质的溶解度是50g,所以30g甲溶解于50g水中形成75g溶液,故D错误.

【答案】C

5.

(2017 株洲)某化学课外活动小组开展下列实验活动,取刚降到地面的雨水水样,用pH计(测pH的仪器)每隔5分钟测一次pH,其数据如下表所示。下列对测定结果的分析中正确的是(

)

测定时刻

17:05

17:10

17:15

17:20

17:25

17:30

17:35

pH

4.95

4.94

4.92

4.88

4.86

4.85

4.85

A.在测定期间,该雨水的酸性逐渐减弱

B.该雨水对农作物的生长没有影响

C.

若在17:40测定,pH一定小于4.85

D.

pH=4.95与某些工厂排放的酸性气体有关

【解析】A.在测定期间,pH逐渐减小,雨水的酸性逐渐增强,故错误;B.酸雨对农作物生长有害,故错误;C.、由表中数据可知:17:30以后,pH值不再变化,若在17:40测定,pH不一定小于4.85,故错误;D.上述雨水呈酸性的主要原因是溶解了酸性气体二氧化硫,pH=4.95与某些工厂排放的酸性气体有关,故正确;

【答案】D

6.

(2017 天津)一些食物的近似pH如下:

食物

葡萄汁

苹果汁

牛奶

鸡蛋清

pH

3.5-4.5

2.9-3.3

6.3-6.6

7.6-8.0

下列说法中不正确的是

A.苹果汁和葡萄汁均显酸性

B.鸡蛋清和牛奶均显碱性

C.苹果汁比葡萄汁的酸性强

D.胃酸过多的人应少饮苹果汁和葡萄汁

【解析】溶液的pH小于7,溶液呈酸性,pH越小,酸性越强;溶液的pH大于7,溶液呈碱性,pH越大碱性越强;pH等于7,溶液呈中性。A.苹果汁和葡萄汁均显酸性

,正确;

B.鸡蛋清显碱性,牛奶显酸性;C.苹果汁比葡萄汁的酸性强,正确;

D.胃酸过多的人应少饮苹果汁和葡萄汁,因为二者都显酸性,正确;

【答案】B

7.

实验探究是化学学习和研究的重要方法,化学实验有定性实验和定量实验两类.定性和定量实验对学习常见物质的组成、性质与制取很有帮助.以下是老师在课堂上已演示过的几个探究实验.

(1)定性实验:

A、B都是研究物质组成的定性实验.

①实验是通过证明生成了来推测水的元素组成的,其中a试管中收集到的气体是

。

②B实验测定蜡烛可能的组成

。证明蜡烛中含氢元素的操作及现象是:实验操作:

;实验现象:

;;证明含碳元素的操作及现象是:实验操作:

;实验现象:

;

(2)定量实验:

①C实验是利用红磷燃烧消耗气体,使瓶内减小,根据倒吸的水量,进而推测出空气中氧气的含量。此处可燃物燃烧的化学方程式为

;

②多近代化学家经过无数次的定量实验,发现了质量守恒定律.对该定律的微观解释:化学反应前后原子的

、数目和质量都保持不变.

③若将4g氢气与24g氧气混合点燃,会产生现象,完全反应后生成的水的质量为

;

(填序号).

A.36g

B.28g

C.27g

D.20g.

【解析】(1)①实验是通过证明生成了来推测水的元素组成的,其中a试管中收集到的气体是氢气.

②B实验测定蜡烛可能的组成元素;

证明蜡烛中含氢元素的操作及现象是:实验操作:在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯;实验现象:烧杯内壁出现水珠;证明含碳元素的操作及现象是:实验操作:把烧杯迅速翻转过来,加入适量的澄清石灰水;实验现象:澄清石灰水变浑浊.

(2)①此处可燃物燃烧的化学方程式为:

4P

+

5O2

点燃

2P2O5

②对该定律的微观解释:化学反应前后原子的种类、数目和质量都保持不变.

③设生成水的质量为x,

若将4g氢气与24g氧气混合点燃时,氢气过量,应该根据氧气的质量计算生成水的质量,

2H2

+

O2

点燃

2H2O

32

36

24g

x

32/24g=36/x,x=27g,

【答案】(1)①氢气.②B元素;实验操作:在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯;实验现象:烧杯内壁出现水珠;实验操作:把烧杯迅速翻转过来,加入适量的澄清石灰水;实验现象:澄清石灰水变浑浊.

(2)①4P

+

5O2

点燃

2P2O5

②种类.③C.

同课章节目录