《荆轲刺秦王》课文翻译课件

文档属性

| 名称 | 《荆轲刺秦王》课文翻译课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 498.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。荆轲刺秦王《战国策》导入新课于易水送人

骆宾王

此地别燕丹,壮士发冲冠。

昔时人已没,今日水犹寒。

士为知己者死,女为悦己者容学习目标1、知识目标 掌握重点实词 、虚词、文言句式。背诵易水送别的情节

2能力目标 用辩证的观点分析评价历史人物形象

3情感目标 刺客行为,狭义精神

战国策《战国策》简介?又称《国策》,体例是国别体。

?编者是西汉末年的刘向。

?全书33篇,分十二册,是一部记载战国时期谋士的思想言行及其政治活动的史书。“长于叙事,精于描写”是它的特点。

?这部书记事写人十分生动,既有史学价值,又有文学价值。 战国末期燕秦两国的斗争形势 荆轲刺秦王的故事发生在战国末期的公元前227年,当时,秦已于公元前230年灭韩,又在公元前228年破赵,秦统一天下的大局已定。

燕国是一个地处北方的小国。当初燕王为了讨好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。秦“遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。公元前228年,秦将王翦破赵以后,引兵向北,直逼燕境。燕太子丹为了抵抗秦的大举进攻,同时也为了报当初在秦被凌辱之仇,决定派荆轲劫持秦王,想要挟秦王归还秦侵占的各国土地;如果要挟不成,便刺死秦王,造成秦国内部的混乱。但事与愿违,荆轲刺秦王失败,秦大举进攻燕,公元前222年灭燕。朗读课文整体感知 1、听录音,默读课文,在课文中标记难字的读音和难句的节奏。2、对照课本注释,疏通文意 3、复述文章故事情节。 正音王翦(jiǎn) 虏赵王(lǔ) 谒见(yè)

樊於期(wū) 戮没(lù mò) 骨髓(suǐ)

揕其胸(zhèn)偏袒扼腕(tǎn è wàn)拊心(fǔ)

刎(wěn) 盛(chéng) 图穷而匕现(bǐ xiàn)

淬(cuì)濡缕(rú)变徵(zhǐ) 厚遗(wèi)

惶急(huáng)还柱而走(huán) 卒起不意(cù)

夏无且(jū)被八创(bèi chuāng) 箕踞(jī ju)

目眩(xuàn)

开端 —— 刺的缘起

发展 —— 刺的准备

高潮 —— 廷刺秦王

结局 —— 刺秦失败

整体把握 刺

秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略地,至燕南界。

尽收:全部占领。 北:名词做状语,向北。 略:夺取。

第一段:交代故事发生的背景:燕国的紧邻赵国已被秦国吞灭,秦军大兵压境,燕国危在旦夕。

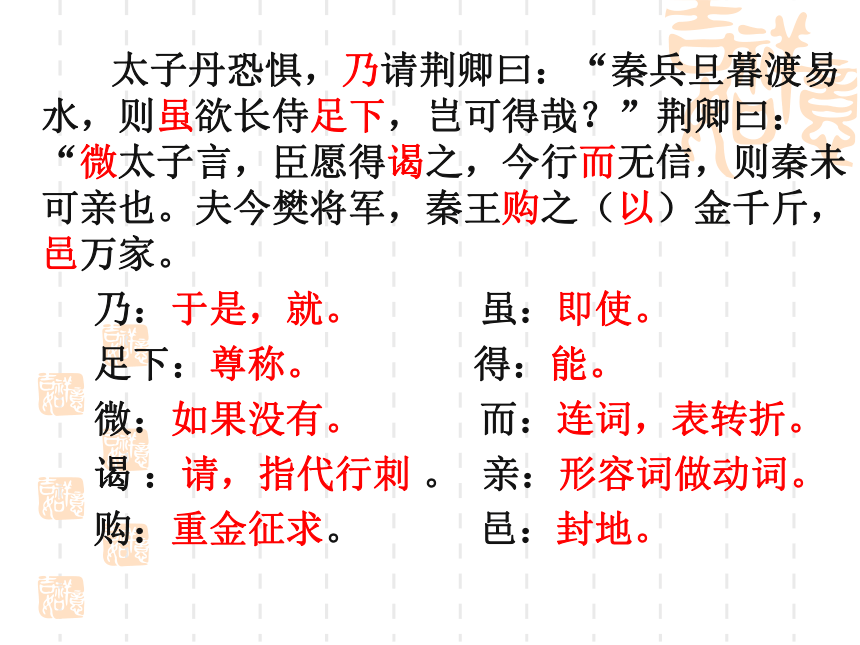

太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?”荆卿曰:“微太子言,臣愿得谒之,今行而无信,则秦未可亲也。夫今樊将军,秦王购之(以)金千斤,邑万家。

乃:于是,就。 虽:即使。

足下:尊称。 得:能。

微:如果没有。 而:连词,表转折。

谒 :请,指代行刺 。 亲:形容词做动词。

购:重金征求。 邑:封地。

诚能得樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说见臣,臣乃得有以报太子。”太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之!”

诚:果真。 说:通“悦”。

乃:就。 有以:有用来……的办法。

以:因为。 穷困:处境艰难,走投无路

长者:品德高尚的人。

愿:希望。 更:改变。

一、故事的开端:行刺的缘起。 荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期,曰:“秦之遇将军,可谓深矣。父母宗族,皆为戮没。今闻购将军之首,金千斤,邑万家,将奈何?”樊将军仰天太息流涕曰:“吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!”

乃遂:于是,就。 之:取消句子独立性。

深:刻毒。 为:表被动,被。

奈何:怎么办。 太息:叹息。

于:到。 涕:泪。

顾:只是。 所出:出来的地方。

补充:秦王嬴政十四年(前233),樊於期率军攻打赵国,被赵国大将李牧击败后不敢回秦国,后逃往燕国。秦王大怒,将其父母宗族全部杀害。

轲曰:“今有一言,可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如?”樊於期乃前曰:“为之奈何?”荆轲曰:“愿得将军之首以献秦,秦王必喜而善见臣。臣左手把其袖,而右手揕(zhèn,刺)其胸,然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。将军岂有意乎?”

可以:可以用来。 而:表并列。

何如:怎么样。 前:名作动,“上前” 。

奈何:怎么办。 以:表目的,“来”。

善:好好地。 把:抓住。

而:表并列。

然则:这样,那么。 见:表被动,被。

陵:通“凌”,欺凌。 岂:是否。

樊於期偏袒扼腕而进曰:“此臣日夜切齿拊(fǔ)心也,乃今得闻教!”遂自刎。

偏袒:露出一只臂膀。 而:表修饰。

也:表判断。 乃今:如今。

太子闻之(这件事),驰往,伏尸而哭,极哀。既已,无可奈何,乃遂收盛(chéng)樊於期之首,函封之。

既:已经。 函:名作状,用盒子。

封:封装。

行刺准备:信物

于是太子预求天下之利匕首,得赵人徐夫人之匕首,取之(以)百金,使工以药淬(cuì)之。以(之)试人,血濡缕,人无不立死者。乃为装遣荆轲。

于是:在这时。 以:用。

濡缕:沾湿衣缕。

为装:整理行装 。

准备:武器 燕国有勇士秦武阳,年十二杀人,人不敢与(之)忤视。乃令秦武阳为副。

荆轲有所待,欲与(之)俱,其人居远未来,而为留待。

忤视:正眼看。 为:做,担任。

其:那。 而:因而。

配备助手 顷之未发,太子迟之。疑其有改悔,乃复请之曰:“日以尽矣,荆卿岂无意哉?丹请先遣秦武阳!”荆轲怒,叱太子曰:“今日往而不反者,竖子也!今提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与(之)俱。今太子迟之,请辞决矣!”遂发。

顷之:过了一会儿。

迟:意动,以……为。 以:通“已”。

请:请 求。 反:通“返”。

所以:……的原因。

请:请允许我。

怒斥太子 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:

者:定语后置标志。“知其事”是“宾客”

的定语。

白衣冠:名词作动词,穿白衣戴白帽。

而:表修饰。

前:名词作动词,上前。而:表承接。

为:作。

“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

复:又。

上:名词作状语,“向上”。

就:靠近,引申为“登上”。 而:表承接。

顾:回头看。

易水诀别

二、故事的发展,行刺前的准备。 既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。

币:礼品。 遗:wèi,赠送。

厚遗蒙嘉

嘉为(之)先言于秦王曰:“燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣。比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

诚:确实。 振:通“震”。

以:来。 举:全 。

比:列。 给:供给。

如:像。 而:表目的。

得:能够。

恐惧不敢自陈,谨斩樊於期头,及献燕之督亢之地图,函封,燕王拜送于庭,使使以闻大王。唯大王命之。”

谨:谦词,恭谨。

庭:通“廷”,朝廷。

使:派遣。 使:使者。

以:来。 闻:使……听到。

唯:希望。 秦王闻之,大喜。乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。

朝服:名词作动词,“穿上朝服”。

见燕使者(于)咸阳宫

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰

奉:捧。 而:表并列。

以:按照。 怪:意动,以……为怪。

顾:回头看。 前:名作动,上前。

为(之):替。 谢:谢罪 。 “北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少(shāo)假借之,使(之)毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

鄙:见识短浅。 故:因此。

愿:希望。 少:稍微。

假借:宽容,原谅。使:让。

毕:完成。 于:在 。

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

发:打开。 穷:尽。

而:表承接 。 见:通“现”。

因:趁机。 把:抓住。

而:表并列。 引:指身子向上起。

绝:断。 荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而(因而)乃以手共搏之。

还:通“环”。 而:表修饰。

卒:通“猝”,突然。 意:意料。

度:常态。 兵:兵器。

陈:陈列。 方:正当。

以故:因此。 卒:通“猝”,

无以:没有用来……的(东西)。 是时,侍医夏无且(jū)以其所奉药囊提(dǐ)轲。秦王方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提(dǐ)秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创(chuāng)。

是:这。 以:来。

股:大腿。

乃:就。 引:举起 被:受。 轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”

就:完成。 而:表修饰。

以:相当于“而”,表修饰。

所以:……的原因。 乃:是 。

以:用。 劫:威逼。

以:来。

三、故事高潮——廷刺秦王

左右既前,斩荆轲。秦王目眩(xuàn)良久 .

四、故事结局:荆轲被杀。荆轲刺秦王开端(1、2):行刺缘起结构分析发展(3~9):行刺准备高潮(10~17):廷刺秦王结局(18):荆轲被斩求取信物

准备匕首

配备助手

怒叱太子

易水诀别厚遗蒙嘉

顾笑武阳

图穷匕见

倚柱笑骂大军压境

计议行刺 遇难身亡特点:条理清晰、情节曲折荆轲太子丹秦王樊於期 秦武阳反衬其智勇反衬其神勇正衬其义勇反衬其义勇刚烈忠义、有勇有谋、果敢机智、视死如归的侠义之士的形象外勇内怯浮躁多疑

谋事不周贪婪怯弱豪爽慷慨

义勇刚烈深沉、刚毅

机智勇敢人物形象1、通假字秦王必说见臣

今日往而不反者

燕王诚振怖大王之威

图穷而匕首见

秦王还柱而走

卒起不意 说,通“悦”,高兴。

反,通“返”。

振,通“震”,震慑。

见,通“现”。

还,通“环”,绕。

卒,通“猝”,突然。文言知识归纳2、重点实词微太子言假如没有今行而无信信物诚能得樊将军首果真樊将军以穷困来归丹因为今闻购将军之首悬赏今太子迟之认为慢终已不顾厚遗秦王宠臣愿举国为内臣轲自知事不就乃引其匕首提秦王自引而起回头赠送全成功举起伸、挣涕:(古义)眼泪;

(今义)鼻涕。 币:(古义)礼品;

(今义)货币。 穷困:(古义)走投无路;

(今义)贫穷。 3、古今异义(1)樊将军仰天太息流涕(2)持千金之货币物(3)樊将军以穷困来归丹?偏袒:(古义)袒露一只臂膀;

(今义)袒护双方中的某一方。 郎中:(古义)宫廷的侍卫;

(今义)称中医医生。 ?提:(古义)投击;???????

(今义)拿着。 (4)樊於期偏袒扼腕而进(5)诸郎中执兵(6)乃引其匕首提秦王4总结·词类活用名词——动词

【谢】

荆轲顾笑武阳,前为谢曰 走上前

【祖】

至易水上,既祖,取道 出行前祭路神

【白衣冠】

皆白衣冠以送之 白衣冠,穿白色的衣服,戴白色的帽子

【涕】

士皆垂泪涕泣 哭

【厚】

厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉 用厚礼

【朝服】

(秦王)乃朝服 穿上上朝的礼服

总结·词类活用名词——状语

进兵北略地 向北

乃遂收盛樊於期之首,函封之

用匣子

发尽上指冠 向上

意动用法

太子迟之 以……为迟

群臣怪之 以……为怪

使动用法

使使以闻大王 使……听

5 被动句 ??? 父母宗族,皆为戮没 ??? 燕国见陵之耻除矣 ???????

??? 倒装句 ??? 常痛于骨髓 ( 介宾短语后置 ) ??? 嘉为先言于秦王 ( 介宾短语后置 ) ??? 燕王拜送于庭 ( 介宾短语后置 ) ??? 使毕使于前 ( 介宾短语后置 ) ??? 太子及宾客知其事者 ( 定语后置 ) ??? 群臣侍殿上者 ( 定语后置 ) ??? 秦王购之 ( 以 ) 金千斤,邑万家 ( 介宾短语后置,数量词作定语后置 ) ?? 6 固定结构 ??? 臣乃得有以报太子 ( “有以”,意为:有用来……的办法 ) ??? 而卒惶急无以击轲 ( “无以”,意为:没有用来……的办法 ) ??? 将奈何 (表疑问,怎么……。下文“为之奈何”“既已无可奈何”意同。 ??? 荆轲有所待( 意为:有……的人 ( 东西 ) 。“所”后常跟动词组成“所”字结构,作“有”的宾语。 ??? 将军岂有意乎( 表揣度,是否……呢。 ??? 荆卿岂无意哉 (表反问,难道……吗。 ??? 仆所以留者 (复音虚词“所以”常引出表原因、手段等的分句,译为:……的原因。 ??? 事所以不成者……( 同上。 ???

荆轲具有义侠的性格,又受太子丹的厚遇重任,明知身入不测之秦是极其危 险的事,但还是毅然前往,直至事败仍然“倚柱而笑,箕踞以骂”。荆轲刺秦王这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。怎样认识荆轲和荆轲刺秦王这一行动?探究学习一历史对荆轲刺秦的评议: “虽无壮士节,与世亦殊伦”——左思

“其人虽已没,千载有余情”——陶潜

“江湖侠骨”——龚自珍

“至丹以荆卿为计,始速祸焉。”——北宋苏洵

“轲不足道也”——南宋鲍彪

“轲匹夫之勇,其事无足言”——朱熹

你怎么看?

探究学习一 许多评者认为,荆轲虽不懂得以

一己之力难以挽狂澜于既倒的道理,

也不秦懂得帝国统一是历史发展的必

然趋势,但他不畏强暴、不怕牺牲,

在国家多事之秋挺身而出、不畏艰险

的精神和气概还是值得称道的。课堂检测1.下列加点词语在句中的意思不正确的一项是( )。

A.今日往而不反者,竖子也 反:通“返”,返回

B.士皆垂泪涕泣 涕:眼泪

C.复为慷慨羽声 慷慨:声调激愤

D.又前而为歌曰 前:名作状,向前

D前,名词作动词,走上前 2.下列句中的“之”与例句意义与用法都相同的是( )

例:诚振怖大王之威

A.顷之未发

B.太子迟之

C.皆白衣冠送之

D.为变徵之声

D例:的 A.音节助词B.代词,他C.代词,他D.的3.把下列句子译成现代汉语。

(1)今提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与俱。

(2) 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

(1)现在(是)拿着一把匕首进入危险难测的强暴的秦国,我停留的原因,是因为要等待我远方的客人和他一起去。

(2)太子和那些的知情的宾客,都穿着白衣戴着白帽来给他送别。

【写作特点】

“长于叙事,精于描写”是《战国策》写作的特点,本文很好地体现了这一特点。文章结构完整,情节曲折生动,可读性很强,有小说的影子;大量的行动描写,语言描写塑造人物,使人物形象鲜明生动;场面描写有特色,特别是刺秦王一段,既有全景描写,又有特写,集中完整的表现了当时紧张激烈的气氛,给人惊心动魄的感觉。

骆宾王

此地别燕丹,壮士发冲冠。

昔时人已没,今日水犹寒。

士为知己者死,女为悦己者容学习目标1、知识目标 掌握重点实词 、虚词、文言句式。背诵易水送别的情节

2能力目标 用辩证的观点分析评价历史人物形象

3情感目标 刺客行为,狭义精神

战国策《战国策》简介?又称《国策》,体例是国别体。

?编者是西汉末年的刘向。

?全书33篇,分十二册,是一部记载战国时期谋士的思想言行及其政治活动的史书。“长于叙事,精于描写”是它的特点。

?这部书记事写人十分生动,既有史学价值,又有文学价值。 战国末期燕秦两国的斗争形势 荆轲刺秦王的故事发生在战国末期的公元前227年,当时,秦已于公元前230年灭韩,又在公元前228年破赵,秦统一天下的大局已定。

燕国是一个地处北方的小国。当初燕王为了讨好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。秦“遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。公元前228年,秦将王翦破赵以后,引兵向北,直逼燕境。燕太子丹为了抵抗秦的大举进攻,同时也为了报当初在秦被凌辱之仇,决定派荆轲劫持秦王,想要挟秦王归还秦侵占的各国土地;如果要挟不成,便刺死秦王,造成秦国内部的混乱。但事与愿违,荆轲刺秦王失败,秦大举进攻燕,公元前222年灭燕。朗读课文整体感知 1、听录音,默读课文,在课文中标记难字的读音和难句的节奏。2、对照课本注释,疏通文意 3、复述文章故事情节。 正音王翦(jiǎn) 虏赵王(lǔ) 谒见(yè)

樊於期(wū) 戮没(lù mò) 骨髓(suǐ)

揕其胸(zhèn)偏袒扼腕(tǎn è wàn)拊心(fǔ)

刎(wěn) 盛(chéng) 图穷而匕现(bǐ xiàn)

淬(cuì)濡缕(rú)变徵(zhǐ) 厚遗(wèi)

惶急(huáng)还柱而走(huán) 卒起不意(cù)

夏无且(jū)被八创(bèi chuāng) 箕踞(jī ju)

目眩(xuàn)

开端 —— 刺的缘起

发展 —— 刺的准备

高潮 —— 廷刺秦王

结局 —— 刺秦失败

整体把握 刺

秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略地,至燕南界。

尽收:全部占领。 北:名词做状语,向北。 略:夺取。

第一段:交代故事发生的背景:燕国的紧邻赵国已被秦国吞灭,秦军大兵压境,燕国危在旦夕。

太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?”荆卿曰:“微太子言,臣愿得谒之,今行而无信,则秦未可亲也。夫今樊将军,秦王购之(以)金千斤,邑万家。

乃:于是,就。 虽:即使。

足下:尊称。 得:能。

微:如果没有。 而:连词,表转折。

谒 :请,指代行刺 。 亲:形容词做动词。

购:重金征求。 邑:封地。

诚能得樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说见臣,臣乃得有以报太子。”太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之!”

诚:果真。 说:通“悦”。

乃:就。 有以:有用来……的办法。

以:因为。 穷困:处境艰难,走投无路

长者:品德高尚的人。

愿:希望。 更:改变。

一、故事的开端:行刺的缘起。 荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期,曰:“秦之遇将军,可谓深矣。父母宗族,皆为戮没。今闻购将军之首,金千斤,邑万家,将奈何?”樊将军仰天太息流涕曰:“吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!”

乃遂:于是,就。 之:取消句子独立性。

深:刻毒。 为:表被动,被。

奈何:怎么办。 太息:叹息。

于:到。 涕:泪。

顾:只是。 所出:出来的地方。

补充:秦王嬴政十四年(前233),樊於期率军攻打赵国,被赵国大将李牧击败后不敢回秦国,后逃往燕国。秦王大怒,将其父母宗族全部杀害。

轲曰:“今有一言,可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如?”樊於期乃前曰:“为之奈何?”荆轲曰:“愿得将军之首以献秦,秦王必喜而善见臣。臣左手把其袖,而右手揕(zhèn,刺)其胸,然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。将军岂有意乎?”

可以:可以用来。 而:表并列。

何如:怎么样。 前:名作动,“上前” 。

奈何:怎么办。 以:表目的,“来”。

善:好好地。 把:抓住。

而:表并列。

然则:这样,那么。 见:表被动,被。

陵:通“凌”,欺凌。 岂:是否。

樊於期偏袒扼腕而进曰:“此臣日夜切齿拊(fǔ)心也,乃今得闻教!”遂自刎。

偏袒:露出一只臂膀。 而:表修饰。

也:表判断。 乃今:如今。

太子闻之(这件事),驰往,伏尸而哭,极哀。既已,无可奈何,乃遂收盛(chéng)樊於期之首,函封之。

既:已经。 函:名作状,用盒子。

封:封装。

行刺准备:信物

于是太子预求天下之利匕首,得赵人徐夫人之匕首,取之(以)百金,使工以药淬(cuì)之。以(之)试人,血濡缕,人无不立死者。乃为装遣荆轲。

于是:在这时。 以:用。

濡缕:沾湿衣缕。

为装:整理行装 。

准备:武器 燕国有勇士秦武阳,年十二杀人,人不敢与(之)忤视。乃令秦武阳为副。

荆轲有所待,欲与(之)俱,其人居远未来,而为留待。

忤视:正眼看。 为:做,担任。

其:那。 而:因而。

配备助手 顷之未发,太子迟之。疑其有改悔,乃复请之曰:“日以尽矣,荆卿岂无意哉?丹请先遣秦武阳!”荆轲怒,叱太子曰:“今日往而不反者,竖子也!今提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与(之)俱。今太子迟之,请辞决矣!”遂发。

顷之:过了一会儿。

迟:意动,以……为。 以:通“已”。

请:请 求。 反:通“返”。

所以:……的原因。

请:请允许我。

怒斥太子 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:

者:定语后置标志。“知其事”是“宾客”

的定语。

白衣冠:名词作动词,穿白衣戴白帽。

而:表修饰。

前:名词作动词,上前。而:表承接。

为:作。

“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

复:又。

上:名词作状语,“向上”。

就:靠近,引申为“登上”。 而:表承接。

顾:回头看。

易水诀别

二、故事的发展,行刺前的准备。 既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。

币:礼品。 遗:wèi,赠送。

厚遗蒙嘉

嘉为(之)先言于秦王曰:“燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣。比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

诚:确实。 振:通“震”。

以:来。 举:全 。

比:列。 给:供给。

如:像。 而:表目的。

得:能够。

恐惧不敢自陈,谨斩樊於期头,及献燕之督亢之地图,函封,燕王拜送于庭,使使以闻大王。唯大王命之。”

谨:谦词,恭谨。

庭:通“廷”,朝廷。

使:派遣。 使:使者。

以:来。 闻:使……听到。

唯:希望。 秦王闻之,大喜。乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。

朝服:名词作动词,“穿上朝服”。

见燕使者(于)咸阳宫

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰

奉:捧。 而:表并列。

以:按照。 怪:意动,以……为怪。

顾:回头看。 前:名作动,上前。

为(之):替。 谢:谢罪 。 “北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少(shāo)假借之,使(之)毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

鄙:见识短浅。 故:因此。

愿:希望。 少:稍微。

假借:宽容,原谅。使:让。

毕:完成。 于:在 。

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

发:打开。 穷:尽。

而:表承接 。 见:通“现”。

因:趁机。 把:抓住。

而:表并列。 引:指身子向上起。

绝:断。 荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而(因而)乃以手共搏之。

还:通“环”。 而:表修饰。

卒:通“猝”,突然。 意:意料。

度:常态。 兵:兵器。

陈:陈列。 方:正当。

以故:因此。 卒:通“猝”,

无以:没有用来……的(东西)。 是时,侍医夏无且(jū)以其所奉药囊提(dǐ)轲。秦王方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提(dǐ)秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创(chuāng)。

是:这。 以:来。

股:大腿。

乃:就。 引:举起 被:受。 轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”

就:完成。 而:表修饰。

以:相当于“而”,表修饰。

所以:……的原因。 乃:是 。

以:用。 劫:威逼。

以:来。

三、故事高潮——廷刺秦王

左右既前,斩荆轲。秦王目眩(xuàn)良久 .

四、故事结局:荆轲被杀。荆轲刺秦王开端(1、2):行刺缘起结构分析发展(3~9):行刺准备高潮(10~17):廷刺秦王结局(18):荆轲被斩求取信物

准备匕首

配备助手

怒叱太子

易水诀别厚遗蒙嘉

顾笑武阳

图穷匕见

倚柱笑骂大军压境

计议行刺 遇难身亡特点:条理清晰、情节曲折荆轲太子丹秦王樊於期 秦武阳反衬其智勇反衬其神勇正衬其义勇反衬其义勇刚烈忠义、有勇有谋、果敢机智、视死如归的侠义之士的形象外勇内怯浮躁多疑

谋事不周贪婪怯弱豪爽慷慨

义勇刚烈深沉、刚毅

机智勇敢人物形象1、通假字秦王必说见臣

今日往而不反者

燕王诚振怖大王之威

图穷而匕首见

秦王还柱而走

卒起不意 说,通“悦”,高兴。

反,通“返”。

振,通“震”,震慑。

见,通“现”。

还,通“环”,绕。

卒,通“猝”,突然。文言知识归纳2、重点实词微太子言假如没有今行而无信信物诚能得樊将军首果真樊将军以穷困来归丹因为今闻购将军之首悬赏今太子迟之认为慢终已不顾厚遗秦王宠臣愿举国为内臣轲自知事不就乃引其匕首提秦王自引而起回头赠送全成功举起伸、挣涕:(古义)眼泪;

(今义)鼻涕。 币:(古义)礼品;

(今义)货币。 穷困:(古义)走投无路;

(今义)贫穷。 3、古今异义(1)樊将军仰天太息流涕(2)持千金之货币物(3)樊将军以穷困来归丹?偏袒:(古义)袒露一只臂膀;

(今义)袒护双方中的某一方。 郎中:(古义)宫廷的侍卫;

(今义)称中医医生。 ?提:(古义)投击;???????

(今义)拿着。 (4)樊於期偏袒扼腕而进(5)诸郎中执兵(6)乃引其匕首提秦王4总结·词类活用名词——动词

【谢】

荆轲顾笑武阳,前为谢曰 走上前

【祖】

至易水上,既祖,取道 出行前祭路神

【白衣冠】

皆白衣冠以送之 白衣冠,穿白色的衣服,戴白色的帽子

【涕】

士皆垂泪涕泣 哭

【厚】

厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉 用厚礼

【朝服】

(秦王)乃朝服 穿上上朝的礼服

总结·词类活用名词——状语

进兵北略地 向北

乃遂收盛樊於期之首,函封之

用匣子

发尽上指冠 向上

意动用法

太子迟之 以……为迟

群臣怪之 以……为怪

使动用法

使使以闻大王 使……听

5 被动句 ??? 父母宗族,皆为戮没 ??? 燕国见陵之耻除矣 ???????

??? 倒装句 ??? 常痛于骨髓 ( 介宾短语后置 ) ??? 嘉为先言于秦王 ( 介宾短语后置 ) ??? 燕王拜送于庭 ( 介宾短语后置 ) ??? 使毕使于前 ( 介宾短语后置 ) ??? 太子及宾客知其事者 ( 定语后置 ) ??? 群臣侍殿上者 ( 定语后置 ) ??? 秦王购之 ( 以 ) 金千斤,邑万家 ( 介宾短语后置,数量词作定语后置 ) ?? 6 固定结构 ??? 臣乃得有以报太子 ( “有以”,意为:有用来……的办法 ) ??? 而卒惶急无以击轲 ( “无以”,意为:没有用来……的办法 ) ??? 将奈何 (表疑问,怎么……。下文“为之奈何”“既已无可奈何”意同。 ??? 荆轲有所待( 意为:有……的人 ( 东西 ) 。“所”后常跟动词组成“所”字结构,作“有”的宾语。 ??? 将军岂有意乎( 表揣度,是否……呢。 ??? 荆卿岂无意哉 (表反问,难道……吗。 ??? 仆所以留者 (复音虚词“所以”常引出表原因、手段等的分句,译为:……的原因。 ??? 事所以不成者……( 同上。 ???

荆轲具有义侠的性格,又受太子丹的厚遇重任,明知身入不测之秦是极其危 险的事,但还是毅然前往,直至事败仍然“倚柱而笑,箕踞以骂”。荆轲刺秦王这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。怎样认识荆轲和荆轲刺秦王这一行动?探究学习一历史对荆轲刺秦的评议: “虽无壮士节,与世亦殊伦”——左思

“其人虽已没,千载有余情”——陶潜

“江湖侠骨”——龚自珍

“至丹以荆卿为计,始速祸焉。”——北宋苏洵

“轲不足道也”——南宋鲍彪

“轲匹夫之勇,其事无足言”——朱熹

你怎么看?

探究学习一 许多评者认为,荆轲虽不懂得以

一己之力难以挽狂澜于既倒的道理,

也不秦懂得帝国统一是历史发展的必

然趋势,但他不畏强暴、不怕牺牲,

在国家多事之秋挺身而出、不畏艰险

的精神和气概还是值得称道的。课堂检测1.下列加点词语在句中的意思不正确的一项是( )。

A.今日往而不反者,竖子也 反:通“返”,返回

B.士皆垂泪涕泣 涕:眼泪

C.复为慷慨羽声 慷慨:声调激愤

D.又前而为歌曰 前:名作状,向前

D前,名词作动词,走上前 2.下列句中的“之”与例句意义与用法都相同的是( )

例:诚振怖大王之威

A.顷之未发

B.太子迟之

C.皆白衣冠送之

D.为变徵之声

D例:的 A.音节助词B.代词,他C.代词,他D.的3.把下列句子译成现代汉语。

(1)今提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与俱。

(2) 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

(1)现在(是)拿着一把匕首进入危险难测的强暴的秦国,我停留的原因,是因为要等待我远方的客人和他一起去。

(2)太子和那些的知情的宾客,都穿着白衣戴着白帽来给他送别。

【写作特点】

“长于叙事,精于描写”是《战国策》写作的特点,本文很好地体现了这一特点。文章结构完整,情节曲折生动,可读性很强,有小说的影子;大量的行动描写,语言描写塑造人物,使人物形象鲜明生动;场面描写有特色,特别是刺秦王一段,既有全景描写,又有特写,集中完整的表现了当时紧张激烈的气氛,给人惊心动魄的感觉。