短新闻两篇PPT优秀

图片预览

文档简介

课件81张PPT。

短新闻两篇 身高2.51米世界第一高人成婚,新娘1.75米

什么是新闻? 含义:新闻属于记叙文,是报社、通讯

社、广播电台、电视台等新闻机构对国

内外新近发生的具有一定社会价值的人

和事实的简要而迅速的报道。

? 什么是新闻? 广义;是消息、通讯、报告文

学、特写、新闻评论等诸种新

闻文体的总称。

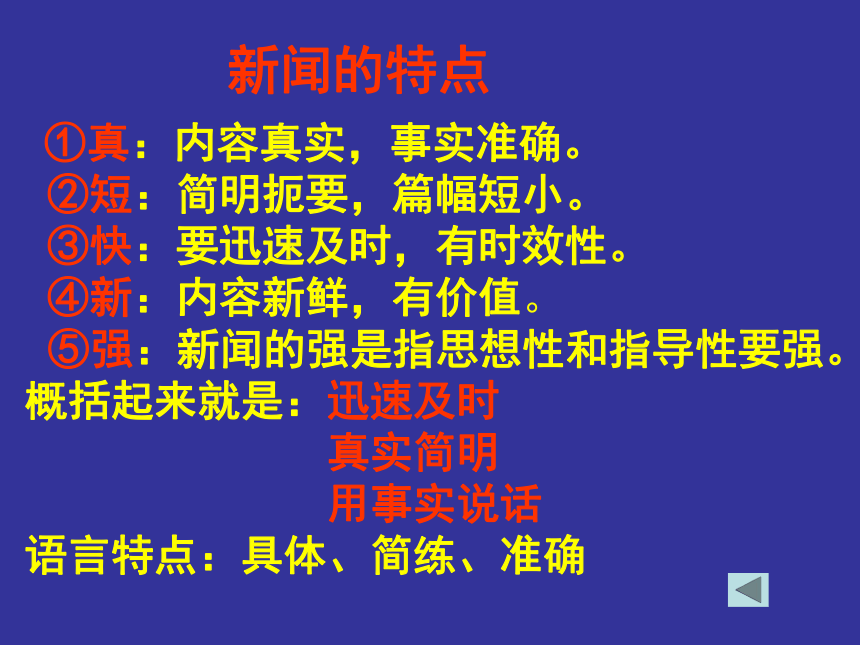

狭义:专指“消息”。新闻的特点 ①真:内容真实,事实准确。 ②短:简明扼要,篇幅短小。 ③快:要迅速及时,有时效性。 ④新:内容新鲜,有价值。 ⑤强:新闻的强是指思想性和指导性要强。

概括起来就是:迅速及时

真实简明

用事实说话

语言特点:具体、简练、准确 新闻作品要具备以下要素:

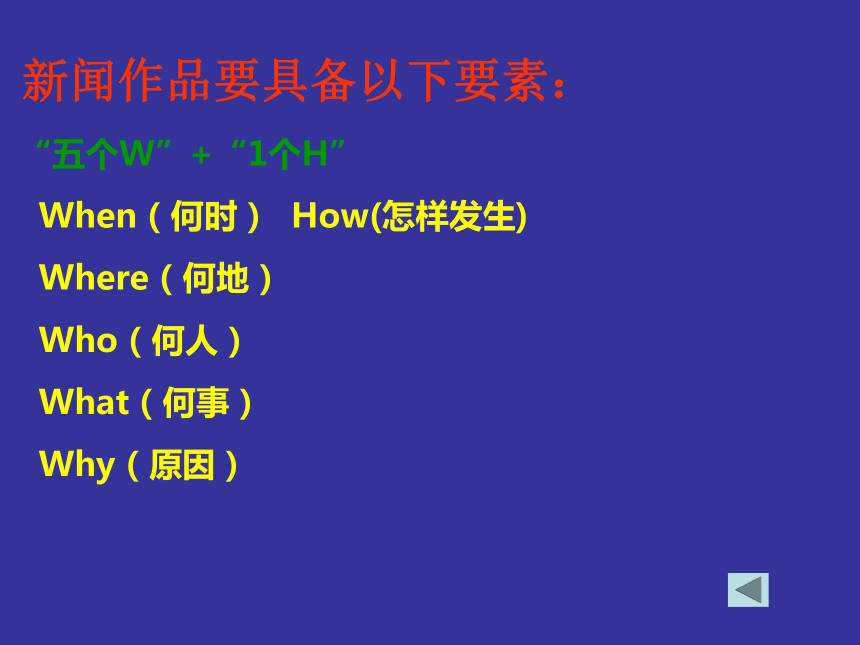

“五个W”+“1个H”

When(何时) How(怎样发生)

Where(何地)

Who(何人)

What(何事)

Why(原因)

新闻的结构标题、导语、主体、背景和结语 2、哪几部分是缺一不可的标题、导语、主体

标题 (正标、副标题):全文的“眼睛”,标题必须简明、准确地概括新闻的主要内容,帮助读者理解报道的事实。

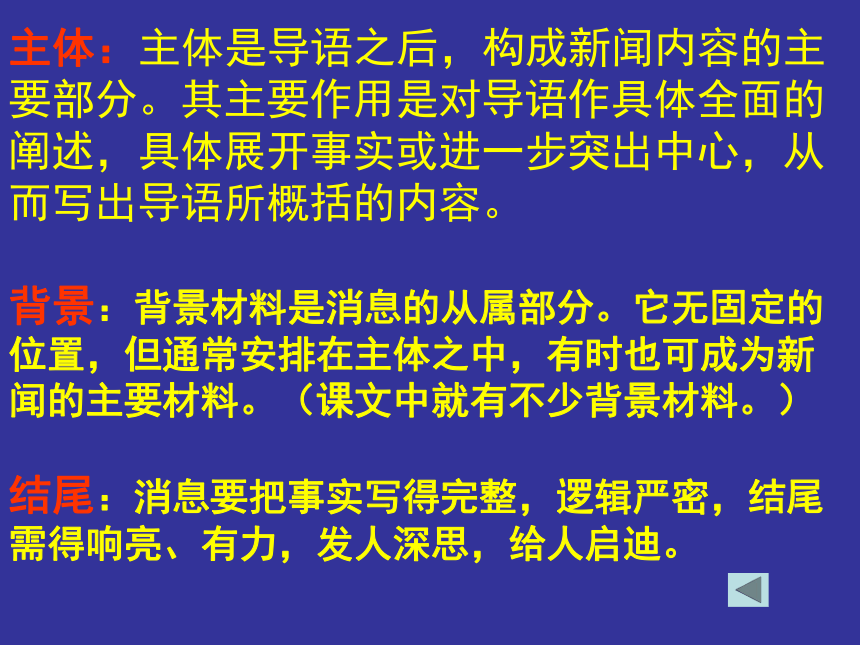

导语:一般是新闻的第一句或第一段。它用简介生动的文字,写出新闻中最主要最新鲜的事实,鲜明地提示新闻的主题思想。 新闻的结构主体:主体是导语之后,构成新闻内容的主要部分。其主要作用是对导语作具体全面的阐述,具体展开事实或进一步突出中心,从而写出导语所概括的内容。

背景:背景材料是消息的从属部分。它无固定的位置,但通常安排在主体之中,有时也可成为新闻的主要材料。(课文中就有不少背景材料。)

结尾:消息要把事实写得完整,逻辑严密,结尾需得响亮、有力,发人深思,给人启迪。

新闻的标题单行

双行

多行

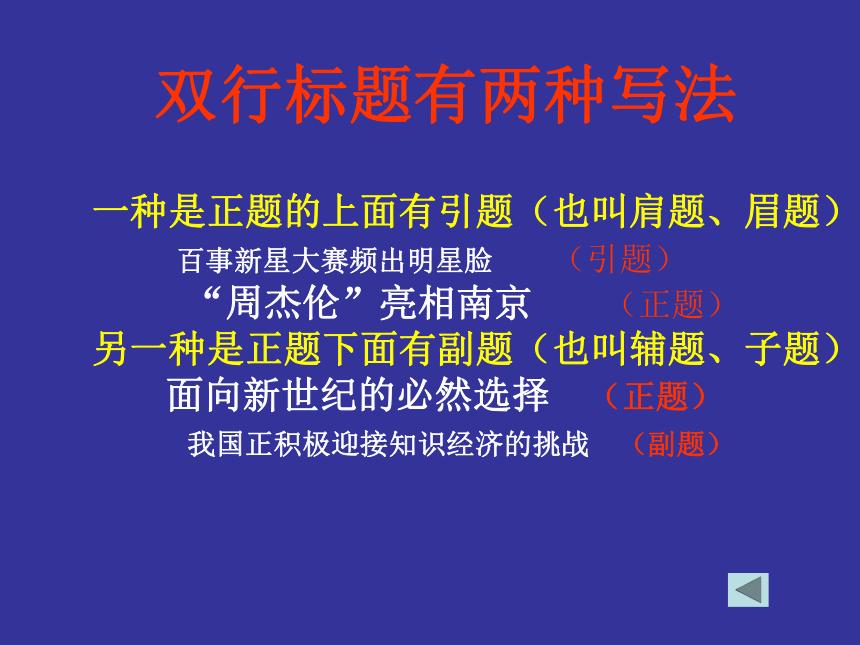

双行标题有两种写法一种是正题的上面有引题(也叫肩题、眉题)

百事新星大赛频出明星脸 (引题)

“周杰伦”亮相南京 (正题)

另一种是正题下面有副题(也叫辅题、子题)

面向新世纪的必然选择 (正题)

我国正积极迎接知识经济的挑战 (副题)

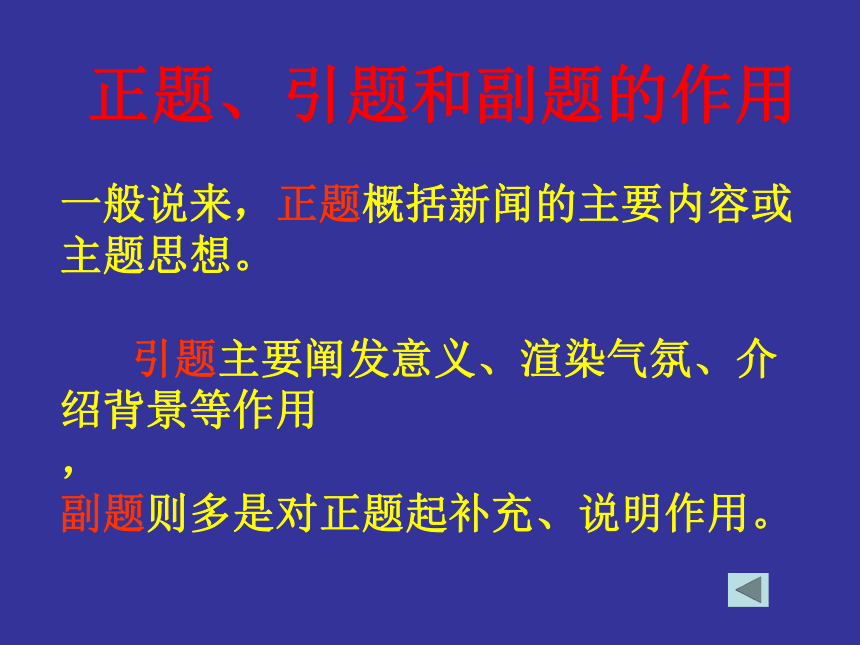

正题、引题和副题的作用一般说来,正题概括新闻的主要内容或主题思想。

引题主要阐发意义、渲染气氛、介绍背景等作用

,

副题则多是对正题起补充、说明作用。

如何拟写新闻的主标题 有导语的新闻语段,就在导语中筛选相关的信息,因

为导语是对新闻主体事件的高度概括;

没有导语的新闻语段,应在主体部分筛选相关的信息。

无论在导语中,还是在主体中,我们筛选的都是新闻中最

新鲜、最重要、最有特点的、最本质的信息。我们将这些

信息进行整合、归纳、概括,组成表意完整的句子,就是

大致的主标题了。

北京时间2005年1月18日3时16分,中国

第21次南极冰盖昆仑科学考察队12名队员成

功抵达南极内陆冰盖的最高点。鲜艳的五星

红旗高高地飘扬在海拔4093米的蓝天之下。

这是人类首次登上南极内陆冰盖之巅。

请为下面的新闻拟写标题

(不超过12个字)中国人站立南极冰盖之巅用一句话概括下面一段话的主要

信息。(不超过10个字) 目前,全球已有85个国家的2300余所高校开设

了汉语课程,3000万外国人正在学习中文。许多

外国人为留学、就业、投资、贸易等,苦学“方块

字”,苦练“中国话”。英国计划在未来五年内拨款

100万英镑普及中文学习;美国将汉语纳入国民教

育体系;韩国不少企业都开设中文学习班。

全球掀起汉语学习热 二、消息

⒈ 概念: 消息是用概括性的叙述方式,

迅速及时地报道国内外具有新闻价值的新

近发生的事实的一种新闻文体。

⒉ 消息的特点 :

⑴真:真实准确,有根有据,用事实说话。

⑵新:内容要新,新人新事,从新角度说话。

⑶活:生动活泼,鲜明生动,用形象说话。

⑷短:篇幅短小,中心一个,用重点说话。

消息主体的结构“倒金字塔结构”

把最重要的内容放在新闻的最前面,

把次要的新闻放在稍后,依据材料的重要性

依次排列,这种结构方式很像倒置的金字塔。

“金字塔结构”

按事件发展的顺序来写。

“悬念结构”

往往抓住读者急于了解事实结果的心

理,抓住事件发展的关键性环节,把读者一

步一步引向事件的高潮。

三、通讯

⒈ 概念:

通讯是运用叙述、描写、抒情、议论等

多种手法,具体、生动、形象地反映新闻

事件或典型人物的一种新闻报道形式。它

是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通

讯社常用的文体。

⒉ 特点: 一般来说,通讯有四大特点:?

(1)严格的真实性。?

(2)报道的客观性。?

(3)较强的时间性。?

(4)描写的形象性。

消息与通讯的区别和联系

联系:

记叙文中的消息和通讯都属于

1、新闻体裁,都具有新闻性,

2、强调所报道的人物和事件,

3、要具有新闻价值,都必须真实,不能进行艺术虚构。

消息与通讯的区别

消息 通讯

内容上: 概括 详细

时效性上: 强 较弱

文学性上: 较弱 强

结构上: 金字塔式 时空式、逻辑式

表现手法上:叙述和描写 抒情和议论,

文学色彩比较浓

厚

四、报告文学

1、概念

报告文学是以文学的手法,及时地报告生活中具有典型意义的真人真事的一种文体。既具有新闻性(主导方面),又具有文学性(次要方面)。是处于新闻与文学之间的一种“边缘”体裁。是新闻与文学相结合的产物。

2、特点

(1)、鲜明的新闻性

(2)、强烈的文学性

(3)、深刻的政论性

本单元的《包身工》就是一篇著名的报告文学。

鲜明的新闻性

“报告”指的是新闻性,它所反映的人物、事件,应是现实生活中新近发生的,具有新闻报道价值的真人真事。报告文学的新闻性首先表现在它的真实性原则上。真实是新闻的生命,也是报告文学的生命。它和新闻报道一样,文中涉及的一切材料,包括细节,都必须真实可靠,准确无误。

强烈的文学性

报告文学不能像新闻报道那样,只有事件的故事梗概,它必须塑造丰满的人物形象,必须有生动的形象化的细节。由于它的新闻性,就和小说之类的文学作品不同,由于它的文学性,又与一般的新闻报道有明显不同。

报告文学要刻画人物,挖掘深刻反映人物性格的情节故事。报告文学还可以吸收小说的描写技巧、戏剧的对话艺术、电影分镜头的叙述方法以及诗歌的跳跃手法等。

深刻的政论性

报告文学的作者要站在正义的立场上,以历史的、进步的眼光去品评生活,明辨是非,臧否人物,发表自己的看法,表达自己的感受和情感。这样,实际上就是把强烈的感染力和严正的逻辑分析力结合起来,在内容中融进社会评论、思想评论、道德评论的成分。

消息、通讯、报告文学三者间的关系

消息的扩张就是通讯,通讯的扩张就是报告文学。反之,报告文学的还原和缩编就是通讯,通讯的还原和缩编就是消息。三种体裁的内核是“新闻”。

一、相同点

1、有着共同的“血缘”:报告文学无论与新闻还是文学都有着不可分割的渊源。

2、有着共同的现实基础:通讯的新闻性和报告文学的报告性都要求一真人真事为写作对象,都以反映重大社会事件为己任。

二、不同点

1、写作体裁不同:报告文学属于新闻性文学,具有多姿的文学性特点。

2、内质上的不同:

(1)、通讯一般不超过客观报道的界限;报具有明显的文学艺术性,可运用文学上如合理的想象、人物内心的独白等方法进行大胆的创作。

(2)、通讯以详尽叙述的事实为主,形象化的手段为辅;报则以完全形象化的艺术方式表现客观事实,给人以强烈的形象感。

(3)、通讯的酝酿、写作、发表用时较短,时效高。报构思、表达的过程要比通讯长一些,因此,发表也就晚一些。

一种是记者作为旁观者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;

另一种是记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情

记者对于所报道的事件有两种

参与的情况: 1、新闻正文一般分为哪几个部分?标题、导语、主体、背景和结语 2、哪几部分是缺一不可的标题、导语、主体别了,“不列颠尼亚”周婷 杨兴获第8届“中国新闻奖”消息类一等奖

香港香港会展中心香港维多利亚港夜景

早在150多年前,香港被形容为「荒芜之地」。时至今日,香港已发展成为一个国际金融商贸中心,跻身世界大都会之列。请你将本文改写成一句话新闻英国撤离香港教学目标1.掌握本文主体部分按时间顺序报道的特点.

2.掌握本文运用现场景物寓意抒情的写法,

3.了解本篇新闻的构思创意。香港 维多利亚港 本文由哪几个部分组成:1、导语

(第1段)2、主体

(2—10段)3、结语

(最后1段)英国告别仪式的过程4时30分,末任港督的降旗仪式;

4时40分,彭定康离开港督府;

6时15分,英国告别仪式;

7时45分,添马舰降旗仪式;

子夜时分,香港交接仪式上的易帜;以及添马舰升旗。

0点40分,“不列颠尼亚”号离开香港。

彭定康接过降下来

的旗帜第一场景:4点30分,末任港督彭定康告别港督府,降下港督旗帜(第三自然段)第二场景: 4点40分,港督府

彭定康告别港督府(第三自然段)彭定康和女儿离开

总督府添马舰降旗仪式第三场景:6时15分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,

降下英国国旗(第五自然段)第四场景:7时45分,港岛广场 第二次降旗仪式(第五自然段)第五场景:子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。 (第八自然段)第六场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)? 构思创意借鉴价值:极强的实录性一、清晰的可视性二、生动的可听性三、清新强烈的动态感四、对比强烈的色彩感场景一:总督府降旗场景三:添马舰降旗场景五:中英易帜场景六:英方撤离一、清晰的可视性捕捉镜头环境音响二、生动的可听性(环境描写烘托气氛)雨声 讲话声 乐曲声 三、清新强烈的动态感背景与现场对比米字旗插上港岛五星红旗在香港升起大英帝国从海上来又从海上去四、对比强烈的色彩感画面色彩交错 色彩明快黑色“劳斯莱斯” 广场上灯光渐暗 绿树丛 白色建筑 南海的夜幕 巨幅紫荆花图案 五星红旗1 象征意义:用英国皇家游轮“不列颠尼亚”代表英国在香港的统治。 2 讽刺意义:词语“别了”表明英国在香港的统治结束。 3 强调作用:标题是倒装句式,将“别了”提前。有突出和强调作用,引人注意。 标题的意义和作用前港督府最后一任港督彭定康离开港督府庭院 香 港 回 归 场 面天安门广场庆祝香港回归短新闻两篇《奥斯维辛没有什么新闻》罗森塔尔? 感受妙发? 细节魅力? 精辟议论一千多座集中营中最大的一座

被称为“死亡工厂”整车拉走的尸体集中营里堆积如山的尸骨纳粹警察正对犹太妇女射杀奥斯维辛一个集中营中被纳粹军警

处死的部分囚犯尸体照片显示的是奥斯维

辛集中营密布的电网巨大的焚尸炉被用来做医学实验的犹太儿童奥斯维辛集中营档案室中

部分遇难者照片在奥斯威辛集中营博物馆,展示多达7、8吨重的女囚头发、犯人遗留下来的皮箱、眼镜、假牙、衣物等等,还有图中看到堆积如山的空瓦斯罐。据说,一罐毒气可毒死400人。 集中营内的绞刑架1947年4月,杀人如麻的前奥斯维辛集中营长官鲁道夫·盖斯被判在此执行绞刑。一、请同学们自由朗读课

文一遍,完成下列问题。

1.理清课文思路 。

2.找出描写参观者的

行动和神情的句子。

3.写参观者的行动和

神情,说明了什么?

1、理清课文思路:作者先写布热津卡现在“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”这样祥和的景象,又说这种景象“最令人毛骨悚然”;

进而写当年纳粹在“奥斯威辛集中营”的暴行;

然后写游人在奥斯威辛集中营重温历史,参观毒气室、焚尸炉、女牢房、女囚绝育实验室、长廊上的照片、窒息室等;

最后作者再次强调奥斯威辛没有什么新闻。

2、找出参观者行动和神情的句子(1)、参观者默默地迈着步子(2)、他们的步履逐渐得放慢了下来(3)、他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖(4)、一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他

想叫,但是叫不出来(5)、另一位参观者进来了,她退了下来,在

自己胸前画十字。(6)、他们感到自己也在被窒息(7)、参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,

然后对解说员说:“够了” 作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!

是任何心智健全的人所无法想象的3、描写参观者行动和神情的目的 二、(一)、文章一开始描述了奥斯维辛现在的情景:阳光明媚,绿树成阴,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?历史与现实的对比,无法接受,表现强烈的愤懑之情。1,讽刺,任纳粹党多么残暴,终归阻止不了生命的进程。

2,控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是最恶劣的罪行。(二)”在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒

气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放“这句

话?

(三)、为什么“奥斯维辛没有什么新闻”作者还要去报道?1,奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确是没有什么新闻可供报道了第一次出现在中间2,作者还是要写,因为他感到一种非

写不可的使命感。第二次是临近结尾 1,每一个参观者都有同样的感受,那就是震惊和窒息。

2,呼应前文,还突出了文章主题。

主题:对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师”

(四)、《奥斯维辛没有什么新闻》与

平常我们看到的新闻报道有什么不同?记者在文章中的参与程度不同

常见的新闻:一是记者作为旁观者身份出现,

只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,

只是由事实本身说话;二是记者作为旁观者

出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看

法或者渗透自己的感情。

本文的独特之处1、突破了“客观报道”“零度写作”(即记者在新闻中毫不掺杂个人情感的写法)的框框,把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当做文章的主要内容来写,字里行间灌注着个人的情感。

2、作者并没有详细描写这些地方多么的阴森恐怖,他的目光始终盯在参观者身上,通过参观者的行动、神态传达他们内心的感受,以此感染读者,引起读者的共鸣。本文的独特之处例如:

参观者心情是沉重的,所以一开始都是“默默地迈着步子”;他们清楚这里每一个地方都很恐怖,但是不知道会碰到什么可怕的景象,所以总是先“很快地望上一眼”,当想像中的场景和眼前的事物联系在一起的时候,他们感到震惊,所以“步履不由得慢了下来。”奥斯维辛集

中营的残酷

遗迹众多的参

观者(游

客)参观者的

感受、反

应记者(罗森塔

尔)参观产生观察对法西斯残暴行为的愤怒控诉,

对受害者的哀悼,对历史的反思,

“前事不忘,后世之师”表达情感普利策获奖词《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“客观报道”“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。 尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝

不能屈服,牢记是我们的道义和责任。 ——施罗德

勃兰特惊人一跪日本军国主义1,历史教科书问题;

2,参拜靖国神社;

3,钓鱼岛问题。

短新闻两篇 身高2.51米世界第一高人成婚,新娘1.75米

什么是新闻? 含义:新闻属于记叙文,是报社、通讯

社、广播电台、电视台等新闻机构对国

内外新近发生的具有一定社会价值的人

和事实的简要而迅速的报道。

? 什么是新闻? 广义;是消息、通讯、报告文

学、特写、新闻评论等诸种新

闻文体的总称。

狭义:专指“消息”。新闻的特点 ①真:内容真实,事实准确。 ②短:简明扼要,篇幅短小。 ③快:要迅速及时,有时效性。 ④新:内容新鲜,有价值。 ⑤强:新闻的强是指思想性和指导性要强。

概括起来就是:迅速及时

真实简明

用事实说话

语言特点:具体、简练、准确 新闻作品要具备以下要素:

“五个W”+“1个H”

When(何时) How(怎样发生)

Where(何地)

Who(何人)

What(何事)

Why(原因)

新闻的结构标题、导语、主体、背景和结语 2、哪几部分是缺一不可的标题、导语、主体

标题 (正标、副标题):全文的“眼睛”,标题必须简明、准确地概括新闻的主要内容,帮助读者理解报道的事实。

导语:一般是新闻的第一句或第一段。它用简介生动的文字,写出新闻中最主要最新鲜的事实,鲜明地提示新闻的主题思想。 新闻的结构主体:主体是导语之后,构成新闻内容的主要部分。其主要作用是对导语作具体全面的阐述,具体展开事实或进一步突出中心,从而写出导语所概括的内容。

背景:背景材料是消息的从属部分。它无固定的位置,但通常安排在主体之中,有时也可成为新闻的主要材料。(课文中就有不少背景材料。)

结尾:消息要把事实写得完整,逻辑严密,结尾需得响亮、有力,发人深思,给人启迪。

新闻的标题单行

双行

多行

双行标题有两种写法一种是正题的上面有引题(也叫肩题、眉题)

百事新星大赛频出明星脸 (引题)

“周杰伦”亮相南京 (正题)

另一种是正题下面有副题(也叫辅题、子题)

面向新世纪的必然选择 (正题)

我国正积极迎接知识经济的挑战 (副题)

正题、引题和副题的作用一般说来,正题概括新闻的主要内容或主题思想。

引题主要阐发意义、渲染气氛、介绍背景等作用

,

副题则多是对正题起补充、说明作用。

如何拟写新闻的主标题 有导语的新闻语段,就在导语中筛选相关的信息,因

为导语是对新闻主体事件的高度概括;

没有导语的新闻语段,应在主体部分筛选相关的信息。

无论在导语中,还是在主体中,我们筛选的都是新闻中最

新鲜、最重要、最有特点的、最本质的信息。我们将这些

信息进行整合、归纳、概括,组成表意完整的句子,就是

大致的主标题了。

北京时间2005年1月18日3时16分,中国

第21次南极冰盖昆仑科学考察队12名队员成

功抵达南极内陆冰盖的最高点。鲜艳的五星

红旗高高地飘扬在海拔4093米的蓝天之下。

这是人类首次登上南极内陆冰盖之巅。

请为下面的新闻拟写标题

(不超过12个字)中国人站立南极冰盖之巅用一句话概括下面一段话的主要

信息。(不超过10个字) 目前,全球已有85个国家的2300余所高校开设

了汉语课程,3000万外国人正在学习中文。许多

外国人为留学、就业、投资、贸易等,苦学“方块

字”,苦练“中国话”。英国计划在未来五年内拨款

100万英镑普及中文学习;美国将汉语纳入国民教

育体系;韩国不少企业都开设中文学习班。

全球掀起汉语学习热 二、消息

⒈ 概念: 消息是用概括性的叙述方式,

迅速及时地报道国内外具有新闻价值的新

近发生的事实的一种新闻文体。

⒉ 消息的特点 :

⑴真:真实准确,有根有据,用事实说话。

⑵新:内容要新,新人新事,从新角度说话。

⑶活:生动活泼,鲜明生动,用形象说话。

⑷短:篇幅短小,中心一个,用重点说话。

消息主体的结构“倒金字塔结构”

把最重要的内容放在新闻的最前面,

把次要的新闻放在稍后,依据材料的重要性

依次排列,这种结构方式很像倒置的金字塔。

“金字塔结构”

按事件发展的顺序来写。

“悬念结构”

往往抓住读者急于了解事实结果的心

理,抓住事件发展的关键性环节,把读者一

步一步引向事件的高潮。

三、通讯

⒈ 概念:

通讯是运用叙述、描写、抒情、议论等

多种手法,具体、生动、形象地反映新闻

事件或典型人物的一种新闻报道形式。它

是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通

讯社常用的文体。

⒉ 特点: 一般来说,通讯有四大特点:?

(1)严格的真实性。?

(2)报道的客观性。?

(3)较强的时间性。?

(4)描写的形象性。

消息与通讯的区别和联系

联系:

记叙文中的消息和通讯都属于

1、新闻体裁,都具有新闻性,

2、强调所报道的人物和事件,

3、要具有新闻价值,都必须真实,不能进行艺术虚构。

消息与通讯的区别

消息 通讯

内容上: 概括 详细

时效性上: 强 较弱

文学性上: 较弱 强

结构上: 金字塔式 时空式、逻辑式

表现手法上:叙述和描写 抒情和议论,

文学色彩比较浓

厚

四、报告文学

1、概念

报告文学是以文学的手法,及时地报告生活中具有典型意义的真人真事的一种文体。既具有新闻性(主导方面),又具有文学性(次要方面)。是处于新闻与文学之间的一种“边缘”体裁。是新闻与文学相结合的产物。

2、特点

(1)、鲜明的新闻性

(2)、强烈的文学性

(3)、深刻的政论性

本单元的《包身工》就是一篇著名的报告文学。

鲜明的新闻性

“报告”指的是新闻性,它所反映的人物、事件,应是现实生活中新近发生的,具有新闻报道价值的真人真事。报告文学的新闻性首先表现在它的真实性原则上。真实是新闻的生命,也是报告文学的生命。它和新闻报道一样,文中涉及的一切材料,包括细节,都必须真实可靠,准确无误。

强烈的文学性

报告文学不能像新闻报道那样,只有事件的故事梗概,它必须塑造丰满的人物形象,必须有生动的形象化的细节。由于它的新闻性,就和小说之类的文学作品不同,由于它的文学性,又与一般的新闻报道有明显不同。

报告文学要刻画人物,挖掘深刻反映人物性格的情节故事。报告文学还可以吸收小说的描写技巧、戏剧的对话艺术、电影分镜头的叙述方法以及诗歌的跳跃手法等。

深刻的政论性

报告文学的作者要站在正义的立场上,以历史的、进步的眼光去品评生活,明辨是非,臧否人物,发表自己的看法,表达自己的感受和情感。这样,实际上就是把强烈的感染力和严正的逻辑分析力结合起来,在内容中融进社会评论、思想评论、道德评论的成分。

消息、通讯、报告文学三者间的关系

消息的扩张就是通讯,通讯的扩张就是报告文学。反之,报告文学的还原和缩编就是通讯,通讯的还原和缩编就是消息。三种体裁的内核是“新闻”。

一、相同点

1、有着共同的“血缘”:报告文学无论与新闻还是文学都有着不可分割的渊源。

2、有着共同的现实基础:通讯的新闻性和报告文学的报告性都要求一真人真事为写作对象,都以反映重大社会事件为己任。

二、不同点

1、写作体裁不同:报告文学属于新闻性文学,具有多姿的文学性特点。

2、内质上的不同:

(1)、通讯一般不超过客观报道的界限;报具有明显的文学艺术性,可运用文学上如合理的想象、人物内心的独白等方法进行大胆的创作。

(2)、通讯以详尽叙述的事实为主,形象化的手段为辅;报则以完全形象化的艺术方式表现客观事实,给人以强烈的形象感。

(3)、通讯的酝酿、写作、发表用时较短,时效高。报构思、表达的过程要比通讯长一些,因此,发表也就晚一些。

一种是记者作为旁观者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,只是由事实本身说话;

另一种是记者作为旁观者出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看法或者渗透自己的感情

记者对于所报道的事件有两种

参与的情况: 1、新闻正文一般分为哪几个部分?标题、导语、主体、背景和结语 2、哪几部分是缺一不可的标题、导语、主体别了,“不列颠尼亚”周婷 杨兴获第8届“中国新闻奖”消息类一等奖

香港香港会展中心香港维多利亚港夜景

早在150多年前,香港被形容为「荒芜之地」。时至今日,香港已发展成为一个国际金融商贸中心,跻身世界大都会之列。请你将本文改写成一句话新闻英国撤离香港教学目标1.掌握本文主体部分按时间顺序报道的特点.

2.掌握本文运用现场景物寓意抒情的写法,

3.了解本篇新闻的构思创意。香港 维多利亚港 本文由哪几个部分组成:1、导语

(第1段)2、主体

(2—10段)3、结语

(最后1段)英国告别仪式的过程4时30分,末任港督的降旗仪式;

4时40分,彭定康离开港督府;

6时15分,英国告别仪式;

7时45分,添马舰降旗仪式;

子夜时分,香港交接仪式上的易帜;以及添马舰升旗。

0点40分,“不列颠尼亚”号离开香港。

彭定康接过降下来

的旗帜第一场景:4点30分,末任港督彭定康告别港督府,降下港督旗帜(第三自然段)第二场景: 4点40分,港督府

彭定康告别港督府(第三自然段)彭定康和女儿离开

总督府添马舰降旗仪式第三场景:6时15分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,

降下英国国旗(第五自然段)第四场景:7时45分,港岛广场 第二次降旗仪式(第五自然段)第五场景:子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。 (第八自然段)第六场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)? 构思创意借鉴价值:极强的实录性一、清晰的可视性二、生动的可听性三、清新强烈的动态感四、对比强烈的色彩感场景一:总督府降旗场景三:添马舰降旗场景五:中英易帜场景六:英方撤离一、清晰的可视性捕捉镜头环境音响二、生动的可听性(环境描写烘托气氛)雨声 讲话声 乐曲声 三、清新强烈的动态感背景与现场对比米字旗插上港岛五星红旗在香港升起大英帝国从海上来又从海上去四、对比强烈的色彩感画面色彩交错 色彩明快黑色“劳斯莱斯” 广场上灯光渐暗 绿树丛 白色建筑 南海的夜幕 巨幅紫荆花图案 五星红旗1 象征意义:用英国皇家游轮“不列颠尼亚”代表英国在香港的统治。 2 讽刺意义:词语“别了”表明英国在香港的统治结束。 3 强调作用:标题是倒装句式,将“别了”提前。有突出和强调作用,引人注意。 标题的意义和作用前港督府最后一任港督彭定康离开港督府庭院 香 港 回 归 场 面天安门广场庆祝香港回归短新闻两篇《奥斯维辛没有什么新闻》罗森塔尔? 感受妙发? 细节魅力? 精辟议论一千多座集中营中最大的一座

被称为“死亡工厂”整车拉走的尸体集中营里堆积如山的尸骨纳粹警察正对犹太妇女射杀奥斯维辛一个集中营中被纳粹军警

处死的部分囚犯尸体照片显示的是奥斯维

辛集中营密布的电网巨大的焚尸炉被用来做医学实验的犹太儿童奥斯维辛集中营档案室中

部分遇难者照片在奥斯威辛集中营博物馆,展示多达7、8吨重的女囚头发、犯人遗留下来的皮箱、眼镜、假牙、衣物等等,还有图中看到堆积如山的空瓦斯罐。据说,一罐毒气可毒死400人。 集中营内的绞刑架1947年4月,杀人如麻的前奥斯维辛集中营长官鲁道夫·盖斯被判在此执行绞刑。一、请同学们自由朗读课

文一遍,完成下列问题。

1.理清课文思路 。

2.找出描写参观者的

行动和神情的句子。

3.写参观者的行动和

神情,说明了什么?

1、理清课文思路:作者先写布热津卡现在“太阳和煦、明亮,一排排高大的白杨树长势喜人,在门前不远的草地上,还有儿童在嬉笑、打闹”这样祥和的景象,又说这种景象“最令人毛骨悚然”;

进而写当年纳粹在“奥斯威辛集中营”的暴行;

然后写游人在奥斯威辛集中营重温历史,参观毒气室、焚尸炉、女牢房、女囚绝育实验室、长廊上的照片、窒息室等;

最后作者再次强调奥斯威辛没有什么新闻。

2、找出参观者行动和神情的句子(1)、参观者默默地迈着步子(2)、他们的步履逐渐得放慢了下来(3)、他们就不由自主地停下脚步,浑身发抖(4)、一个参观者惊惧万分,张大了嘴巴,他

想叫,但是叫不出来(5)、另一位参观者进来了,她退了下来,在

自己胸前画十字。(6)、他们感到自己也在被窒息(7)、参观者们用恳求的目光彼此看了一眼,

然后对解说员说:“够了” 作为一个参观者,看到这情景都万分惊惧,无法忍受,那么当年的景象又该是何等的触目惊心!当年的纳粹又是残暴的何种程度!人们的感情变化,从侧面证明了集中营的恐怖,纳粹的暴行惨绝人寰,令人发指!

是任何心智健全的人所无法想象的3、描写参观者行动和神情的目的 二、(一)、文章一开始描述了奥斯维辛现在的情景:阳光明媚,绿树成阴,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?历史与现实的对比,无法接受,表现强烈的愤懑之情。1,讽刺,任纳粹党多么残暴,终归阻止不了生命的进程。

2,控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,可见对生命的戕害是最恶劣的罪行。(二)”在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒

气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放“这句

话?

(三)、为什么“奥斯维辛没有什么新闻”作者还要去报道?1,奥斯维辛太出名了,人们已经了解了它很多东西,的确是没有什么新闻可供报道了第一次出现在中间2,作者还是要写,因为他感到一种非

写不可的使命感。第二次是临近结尾 1,每一个参观者都有同样的感受,那就是震惊和窒息。

2,呼应前文,还突出了文章主题。

主题:对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师”

(四)、《奥斯维辛没有什么新闻》与

平常我们看到的新闻报道有什么不同?记者在文章中的参与程度不同

常见的新闻:一是记者作为旁观者身份出现,

只是纯客观记叙,不掺杂自己的感情和判断,

只是由事实本身说话;二是记者作为旁观者

出现,但会在叙述事实的同时表达自己的看

法或者渗透自己的感情。

本文的独特之处1、突破了“客观报道”“零度写作”(即记者在新闻中毫不掺杂个人情感的写法)的框框,把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当做文章的主要内容来写,字里行间灌注着个人的情感。

2、作者并没有详细描写这些地方多么的阴森恐怖,他的目光始终盯在参观者身上,通过参观者的行动、神态传达他们内心的感受,以此感染读者,引起读者的共鸣。本文的独特之处例如:

参观者心情是沉重的,所以一开始都是“默默地迈着步子”;他们清楚这里每一个地方都很恐怖,但是不知道会碰到什么可怕的景象,所以总是先“很快地望上一眼”,当想像中的场景和眼前的事物联系在一起的时候,他们感到震惊,所以“步履不由得慢了下来。”奥斯维辛集

中营的残酷

遗迹众多的参

观者(游

客)参观者的

感受、反

应记者(罗森塔

尔)参观产生观察对法西斯残暴行为的愤怒控诉,

对受害者的哀悼,对历史的反思,

“前事不忘,后世之师”表达情感普利策获奖词《奥斯维辛没有什么新闻》突破新闻“客观报道”“零度写作”原则,着眼细节,以冷峻的视角,深沉地描述了今天的奥斯维辛集中营纪念馆。在恐怖与快乐、战争与和平、历史与现实的反差中,它召唤起人们关于灾难的记忆、关于生命的思考、关于人性的自省。它的发表充分地表现了一个新闻记者的使命感,更以迫人的力量震撼生者的心,成为新闻史不朽的名篇。 尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝

不能屈服,牢记是我们的道义和责任。 ——施罗德

勃兰特惊人一跪日本军国主义1,历史教科书问题;

2,参拜靖国神社;

3,钓鱼岛问题。