第6课 甲午战争和八国联军侵华 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第6课 甲午战争和八国联军侵华 课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。第6课

甲午中日战争和八国联军侵华

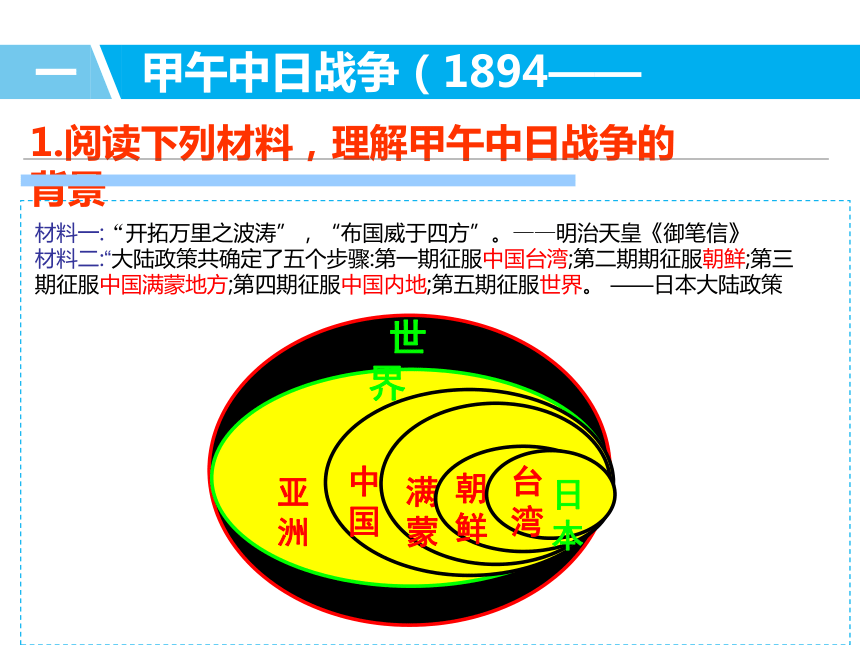

一 甲午中日战争(1894——1895年)1.阅读下列材料,理解甲午中日战争的背景材料一:“开拓万里之波涛”,“布国威于四方”。——明治天皇《御笔信》

材料二:“大陆政策共确定了五个步骤:第一期征服中国台湾;第二期期征服朝鲜;第三期征服中国满蒙地方;第四期征服中国内地;第五期征服世界。 ——日本大陆政策

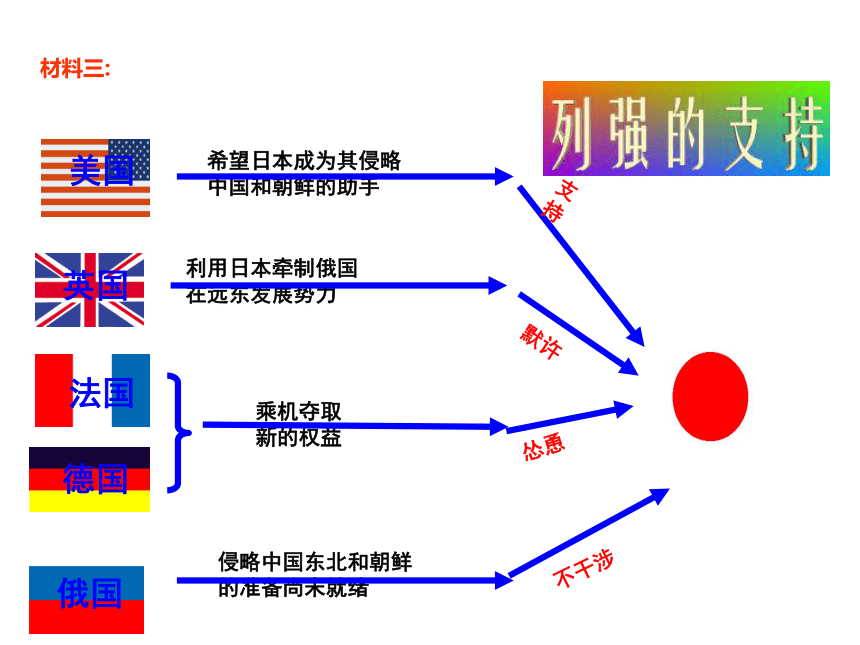

亚洲中国满蒙朝鲜台湾日本 世界希望日本成为其侵略

中国和朝鲜的助手利用日本牵制俄国

在远东发展势力支持默许乘机夺取

新的权益侵略中国东北和朝鲜

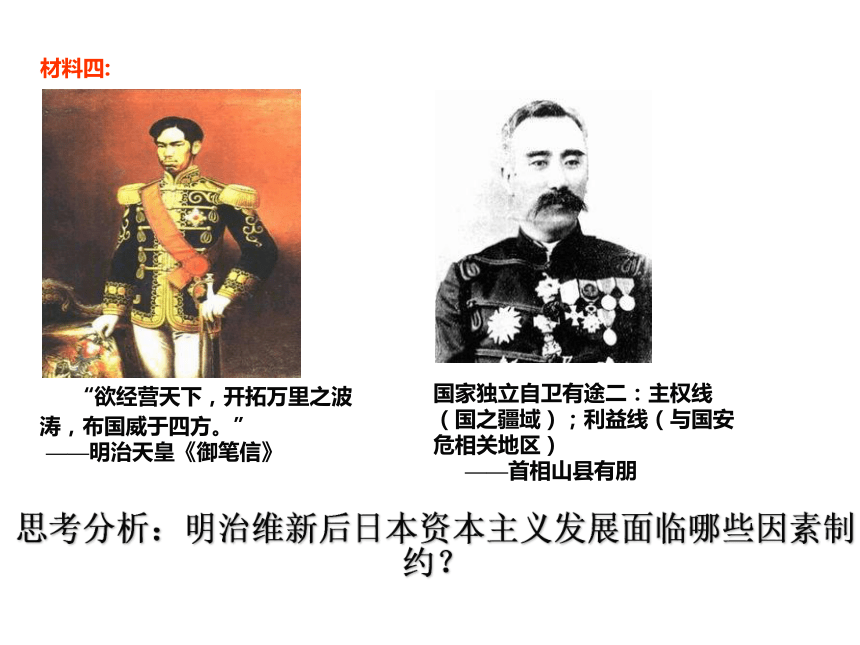

的准备尚未就绪怂恿不干涉美国英国法国德国俄国材料三:思考分析:明治维新后日本资本主义发展面临哪些因素制约? “欲经营天下,开拓万里之波涛,布国威于四方。”

——明治天皇《御笔信》国家独立自卫有途二:主权线(国之疆域);利益线(与国安危相关地区)

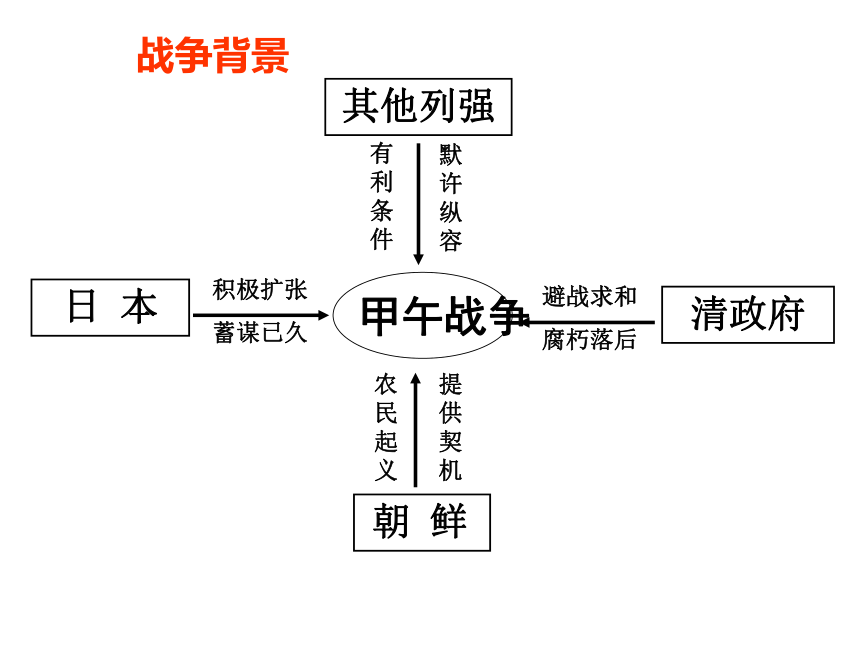

——首相山县有朋材料四: 甲午中日战争爆发的背景清政府 日 本其他列强积极扩张

蓄谋已久避战求和

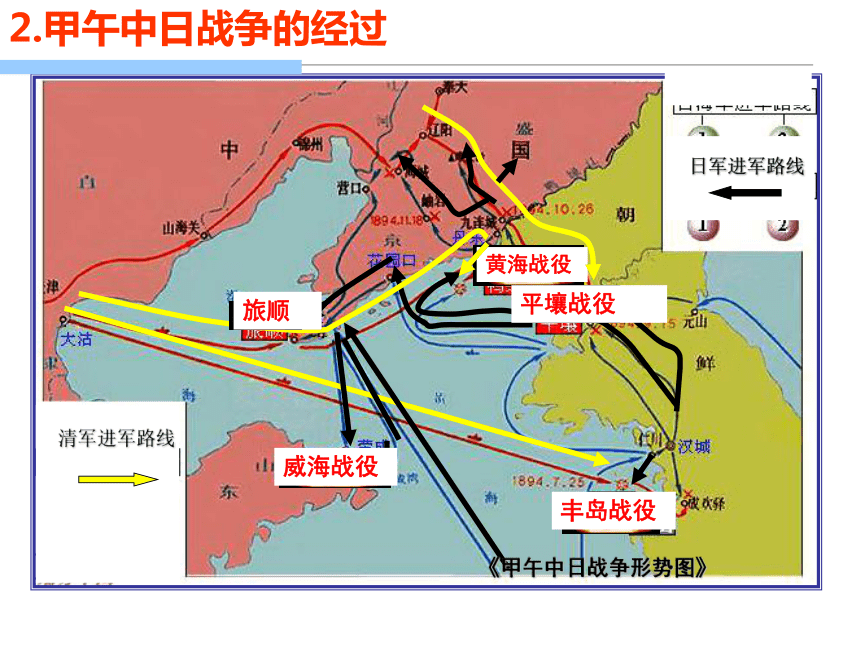

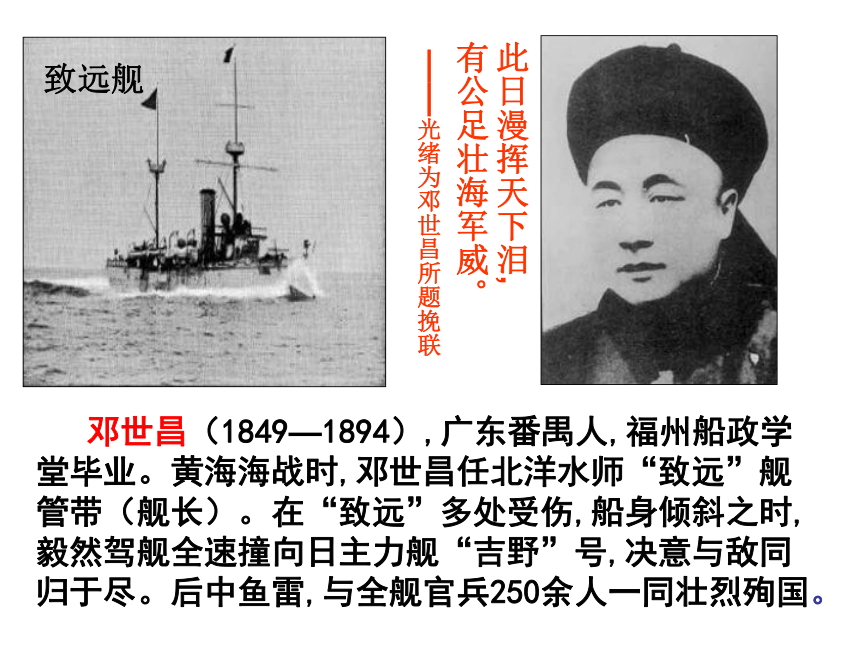

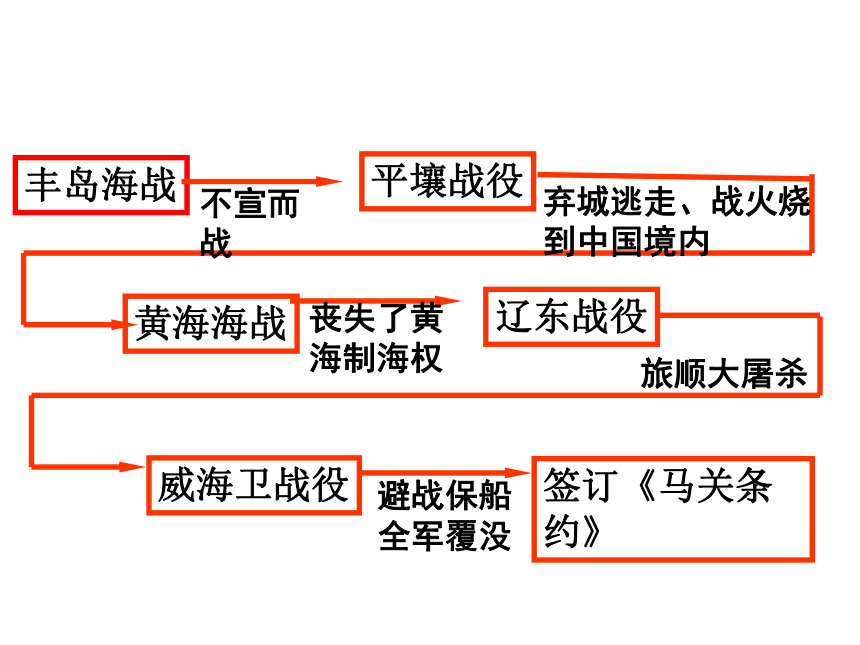

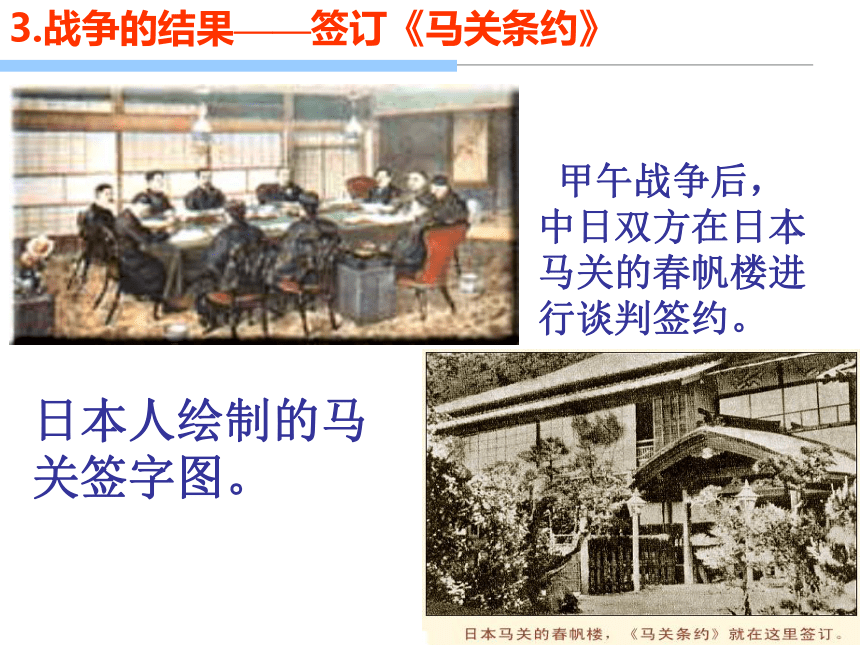

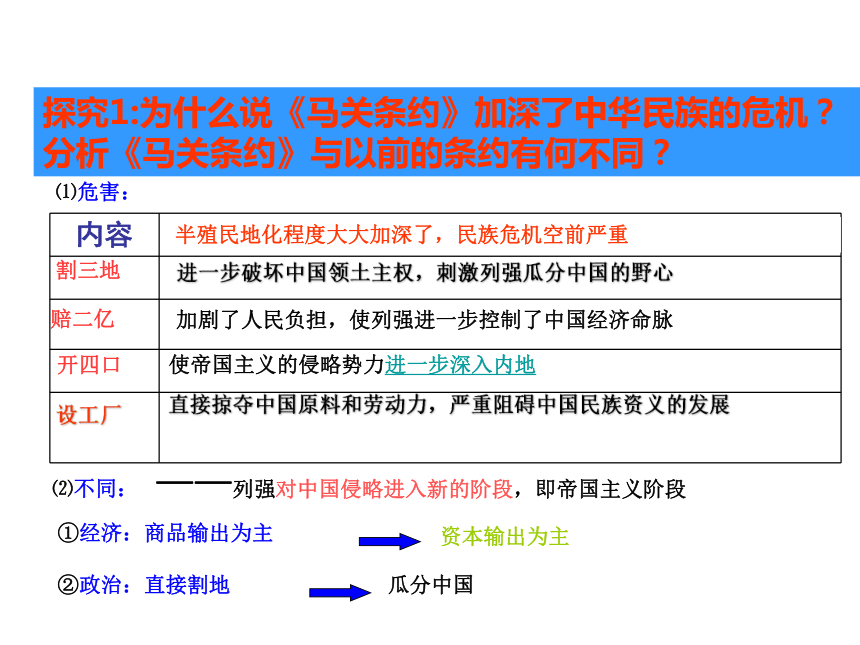

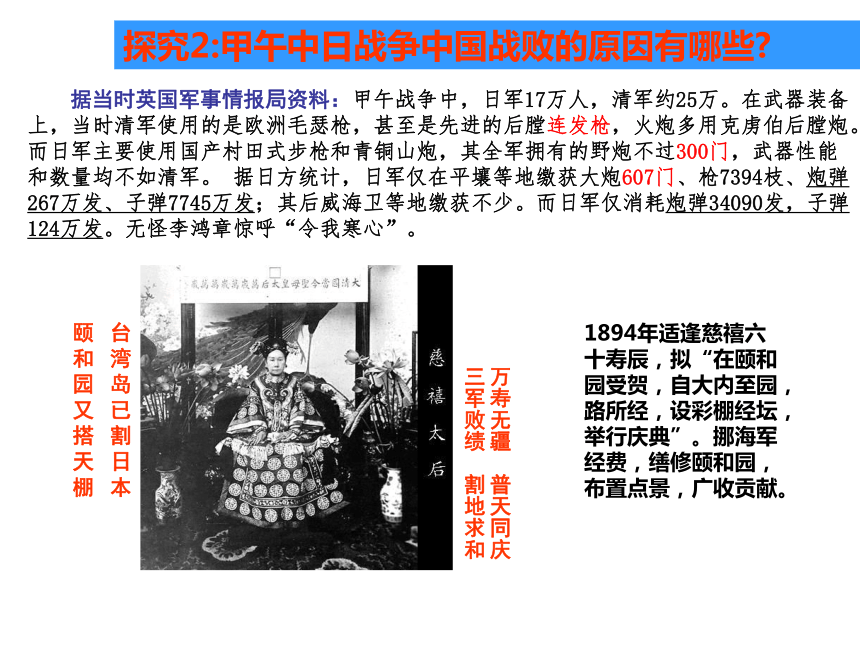

腐朽落后 朝 鲜甲午战争战争背景黄海战役威海战役丰岛战役平壤战役旅顺《甲午中日战争形势图》日军进军路线日军进军路线清军进军路线2.甲午中日战争的经过平壤战役黄海海战辽东战役威海卫战役签订《马关条约》不宣而战弃城逃走、战火烧到中国境内丧失了黄海制海权旅顺大屠杀避战保船全军覆没3.战争的结果——签订《马关条约》李鸿章伊藤博文割三地进一步破坏中国领土主权,刺激列强瓜分中国的野心赔二亿加剧了人民负担,使列强进一步控制了中国经济命脉开四口使帝国主义的侵略势力进一步深入内地设工厂直接掠夺中国原料和劳动力,严重阻碍中国民族资义的发展探究1:为什么说《马关条约》加深了中华民族的危机?分析《马关条约》与以前的条约有何不同?半殖民地化程度大大加深了,民族危机空前严重⑵不同:——列强对中国侵略进入新的阶段,即帝国主义阶段①经济:商品输出为主②政治:直接割地⑴危害:资本输出为主瓜分中国探究2:甲午中日战争中国战败的原因有哪些? 据当时英国军事情报局资料:甲午战争中,日军17万人,清军约25万。在武器装备上,当时清军使用的是欧洲毛瑟枪,甚至是先进的后膛连发枪,火炮多用克虏伯后膛炮。而日军主要使用国产村田式步枪和青铜山炮,其全军拥有的野炮不过300门,武器性能和数量均不如清军。 据日方统计,日军仅在平壤等地缴获大炮607门、枪7394枝、炮弹267万发、子弹7745万发;其后威海卫等地缴获不少。而日军仅消耗炮弹34090发,子弹124万发。无怪李鸿章惊呼“令我寒心”。1894年适逢慈禧六十寿辰,拟“在颐和园受贺,自大内至园, 路所经,设彩棚经坛,举行庆典”。挪海军经费,缮修颐和园,布置点景,广收贡献。 万寿无疆 普天同庆

三军败绩 割地求和 台湾岛已割日本

颐和园又搭天棚⑴根本原因:统治腐朽,制度落后 ⑵主观原因:寄希望于调停,没认真备战,

避战求和,被动挨打 ⑶客观原因:①日本蓄谋已久,准备充分

②西方列强的默许或纵容为日本侵华提供了有利条件

三国干涉还辽 战后余波辽 东(1)图中的“渔夫”代表哪个国家?①原因:《马关条约》的签订,损害了俄、德、法三国在华利益。 (2)俄国为什么要“干涉还辽”? 是不是在帮助中国?②实质:帝国主义在华利益之争。 说明:列强在各自的侵华利益上,既有矛盾斗争又有勾结妥协。1895年5月~10月:抗击日军50000余人,打死打伤32000余人,击毙北白川宫能久亲王山根信成少将。台北台中台南全国人大十届二次会议期间,温家宝总理在答台湾记者问时,引用了清末诗人丘逢甲《春愁》:春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸 四万万人同一哭,去年今日割台湾问题:

(1)这首诗写与那一年?

(2)为什么“四万万人同一哭”?

(3)“春愁”是中国古代诗词中常见的词语,作者以此为题目抒发了怎样的情怀。1896年甲午战争失败,日本强占台湾领土被割的悲愤和爱国之情战后余波对日本:①获得巨大政治经济利益; ②促进了资本主义的发展和国力的增强;③刺激了日本的军国主义倾向。对中国:①国际地位一落千丈;②半殖民地化程度大大加深,列强掀起瓜分狂潮, 陷入严重的民族危机;③刺激了中华民族的真正觉醒,中国社会发生变革:清政府首先进行军事改革;中国社会各阶层以不同形式展开救亡图存的斗争(维新派:戊戌变法;革命派:暴力推翻清政府;农民阶级:义和团运动)对列强:在远东矛盾加剧(三国干涉还辽),争夺为主 4.战争的影响二 义和团运动和八国联军侵华(一)义和团运动思考:义和团运动兴起的根本原因是什么?还有哪些因素促使了义和团运动兴起?19世纪和20世纪之交,义和团运动轰然起于民族矛盾的激化之中。他表现了被侵略者对于侵略者郁积已久的愤怒;同时又包含着一种文化对另一种文化的抵抗,包含着旧式小农和手工业者因自然经济分解而蒙受的痛苦;并与百日维新失败后的政局变动牵连相结。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》阅读下面材料:1.阅读材料,理解义和团运动爆发的原因和口号材料一: “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。”

材料二:挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

(1)根据材料一 ,其中的“鬼子”指的是谁?义和团爆发的根本原因是什么?“鬼子”指侵华各列强;

根本原因:帝国主义加紧侵略中国,民族矛盾激化 (2)“和约”和“民冤不伸”各指什么?义和团爆发的直因是什么?“和约” 指列强逼迫中国签定的不平等条约;

“民冤不伸” 指官府在教案中袒护外国人;

直接原因:中国人民与外国教会势力矛盾激化(3)义和团提出的口号是什么?根据材料二并结合所学知识予以评价?“扶清灭洋”①体现了爱国主义精神;

②但有一定的盲目排外性,且容易放松对清政府的警惕思考:我们该如何爱国?又该如何认识义和团?1900年春夏义和团进入京津后,……许多传教士和外国人、中国教民被杀,甚至“夙有不快者,即指为教民,全家皆尽,死者十数万人……婴儿生来迎月者亦杀之,惨酷无复人理。”他们要消灭一切带“洋”字的东西,铁路、电线、机器、轮船等等都在捣毁之列,因为“机器工艺”为洋人“乖戾之天性所好”。有用洋物者“必杀无赦,若纸烟,若小眼镜,甚至洋伞、洋袜,用者辄置极刑。曾有学士六人仓皇避乱,因身边随带铅笔一支,洋纸一张,途遇团匪搜出,乱刀并下,皆死非命。”甚至有“一家有一枚火柴,而八口同戮者”…… ——雷颐《义和团的悲剧》阅读下面材料: 2.兴起与发展:山东直隶京津地区 3.清政府的态度 镇压招抚 铲除根因:消灭义和团,维护封建统治者的利益。4.义和团运动失败的原因

主观:农民阶级的局限性

客观:中外反动势力勾结联合绞杀

5.历史意义

①显示了中国人民反帝的伟大力量

②粉碎了帝国主义瓜分中国的计划

③沉重打击了清政府,加速了其灭亡(二)八国联军侵华(3)镇压中国人民的反抗

——八国联军

(借口救护驻华使馆,并助中国剿匪)(1)第二次工业革命推动下,帝国主义为了进一步侵略瓜分中国。

(根本原因)(2)民族危机的加深激起中国人民的反抗——义和团运动(扶清灭洋)

(直接原因)1.背景2.经过(1)天津——北京

廊坊附近受挫,逃回天津。

(2)大沽口——天津

天津陷落。

(3)天津——北京

北京陷落,成立联军司令部。时间:

侵华国家:

战争过程:1900年6月英美俄日法德意奥①赔款4.5亿

②划使馆界

③拆炮驻兵

④严禁反帝

⑤设外务部内 容影 响加重人民的负担,税收受列强控制。 “国中之国”,成为列强侵华大本营;腹地置于列强控制,便于镇压反帝运动;成为帝国主义统治中国的工具 ;

堕落为“洋人的朝廷”。通过外交途径加强对清政府的控制。3.结果及影响《辛丑条约》与以往条约不同,无割地、无开通商口岸,这反映了列强侵华的什么新特点?

清朝完全成为

帝国主义统治

中国的工具,标

志着中国完全

沦为半殖民地

半封建社会。

嘿嘿,你们的地盘,我做主 中国此后仍须以华人制华地,凡有意开通中国之人,应该小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。

----英国外交大臣勃罗叠立克在议会演说列强侵华方式的转变:

武装侵略——政治瓜分——以华制华第一次鸦片战争:

《南京条约》中国开始沦为半殖民半封建社会第二次鸦片战争:

《天津条约》《北京条约》使中国社会半殖民半封建的程度加深中日甲午战争:

《马关条约》使中国社会半殖民半封建的程度大大加深八国联军侵华:

《辛丑条约》使中国完全沦为半殖民半封建的社会思考:中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?鸦片战争

《南京条约》

中国开始沦为半殖民地半封建社会。第二次鸦片战争

《天津条约》《北京条约》

半殖民地化程度进一步加深.甲午中日战争

《马关条约》

中国半殖民地化程度大大加深。八国联军侵华战争

《辛丑条约》

完全沦为半殖民地半封建社会。思考:中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?全面认识近代西方列强侵华的影响: (1)对西方而言:

侵华实质体现了西方国家以资本主义生产方式征服世界、改造世界的过程。

既为西方资本主义发展提供了原料产地和商品销售市场,也影响了列强间的相互关系,各国在侵华过程中既勾结又相互争夺。(2)对中国而言:列强侵华影响表现为双重性。

①破坏了中国主权和领土完整。

a 剥夺了中国无数人的基本生存权。

b 政治上通过一系列不平等条约,攫取特权,使得其侵略“合法化”。

c 经济上控制中国经济命脉,使中国经济丧失了独立地位,造成中国近代贫困和落后。

中国社会性质、社会矛盾和革命任务都发生了变化,开始沦为半殖民地半封建社会。 ②客观上把西方先进的制度、技术、思想文化传入中国,促进了中国近代化进程。

a、政治:封建专制制度受到不断冲击,最终君主专制制度瓦解;

b、经济:自然经济逐步瓦解,民族资本主义出现并缓慢发展;

c、思想文化:西方启蒙思想传入,民主、平等、自由、博爱渐入人心,儒家思想传统受到强力冲击;

d、社会生活方面:人们的衣、食、住、行开始与国际接轨。知识结构

材料二:“大陆政策共确定了五个步骤:第一期征服中国台湾;第二期期征服朝鲜;第三期征服中国满蒙地方;第四期征服中国内地;第五期征服世界。 ——日本大陆政策

亚洲中国满蒙朝鲜台湾日本 世界希望日本成为其侵略

中国和朝鲜的助手利用日本牵制俄国

在远东发展势力支持默许乘机夺取

新的权益侵略中国东北和朝鲜

的准备尚未就绪怂恿不干涉美国英国法国德国俄国材料三:思考分析:明治维新后日本资本主义发展面临哪些因素制约? “欲经营天下,开拓万里之波涛,布国威于四方。”

——明治天皇《御笔信》国家独立自卫有途二:主权线(国之疆域);利益线(与国安危相关地区)

——首相山县有朋材料四: 甲午中日战争爆发的背景清政府 日 本其他列强积极扩张

蓄谋已久避战求和

腐朽落后 朝 鲜甲午战争战争背景黄海战役威海战役丰岛战役平壤战役旅顺《甲午中日战争形势图》日军进军路线日军进军路线清军进军路线2.甲午中日战争的经过平壤战役黄海海战辽东战役威海卫战役签订《马关条约》不宣而战弃城逃走、战火烧到中国境内丧失了黄海制海权旅顺大屠杀避战保船全军覆没3.战争的结果——签订《马关条约》李鸿章伊藤博文割三地进一步破坏中国领土主权,刺激列强瓜分中国的野心赔二亿加剧了人民负担,使列强进一步控制了中国经济命脉开四口使帝国主义的侵略势力进一步深入内地设工厂直接掠夺中国原料和劳动力,严重阻碍中国民族资义的发展探究1:为什么说《马关条约》加深了中华民族的危机?分析《马关条约》与以前的条约有何不同?半殖民地化程度大大加深了,民族危机空前严重⑵不同:——列强对中国侵略进入新的阶段,即帝国主义阶段①经济:商品输出为主②政治:直接割地⑴危害:资本输出为主瓜分中国探究2:甲午中日战争中国战败的原因有哪些? 据当时英国军事情报局资料:甲午战争中,日军17万人,清军约25万。在武器装备上,当时清军使用的是欧洲毛瑟枪,甚至是先进的后膛连发枪,火炮多用克虏伯后膛炮。而日军主要使用国产村田式步枪和青铜山炮,其全军拥有的野炮不过300门,武器性能和数量均不如清军。 据日方统计,日军仅在平壤等地缴获大炮607门、枪7394枝、炮弹267万发、子弹7745万发;其后威海卫等地缴获不少。而日军仅消耗炮弹34090发,子弹124万发。无怪李鸿章惊呼“令我寒心”。1894年适逢慈禧六十寿辰,拟“在颐和园受贺,自大内至园, 路所经,设彩棚经坛,举行庆典”。挪海军经费,缮修颐和园,布置点景,广收贡献。 万寿无疆 普天同庆

三军败绩 割地求和 台湾岛已割日本

颐和园又搭天棚⑴根本原因:统治腐朽,制度落后 ⑵主观原因:寄希望于调停,没认真备战,

避战求和,被动挨打 ⑶客观原因:①日本蓄谋已久,准备充分

②西方列强的默许或纵容为日本侵华提供了有利条件

三国干涉还辽 战后余波辽 东(1)图中的“渔夫”代表哪个国家?①原因:《马关条约》的签订,损害了俄、德、法三国在华利益。 (2)俄国为什么要“干涉还辽”? 是不是在帮助中国?②实质:帝国主义在华利益之争。 说明:列强在各自的侵华利益上,既有矛盾斗争又有勾结妥协。1895年5月~10月:抗击日军50000余人,打死打伤32000余人,击毙北白川宫能久亲王山根信成少将。台北台中台南全国人大十届二次会议期间,温家宝总理在答台湾记者问时,引用了清末诗人丘逢甲《春愁》:春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸 四万万人同一哭,去年今日割台湾问题:

(1)这首诗写与那一年?

(2)为什么“四万万人同一哭”?

(3)“春愁”是中国古代诗词中常见的词语,作者以此为题目抒发了怎样的情怀。1896年甲午战争失败,日本强占台湾领土被割的悲愤和爱国之情战后余波对日本:①获得巨大政治经济利益; ②促进了资本主义的发展和国力的增强;③刺激了日本的军国主义倾向。对中国:①国际地位一落千丈;②半殖民地化程度大大加深,列强掀起瓜分狂潮, 陷入严重的民族危机;③刺激了中华民族的真正觉醒,中国社会发生变革:清政府首先进行军事改革;中国社会各阶层以不同形式展开救亡图存的斗争(维新派:戊戌变法;革命派:暴力推翻清政府;农民阶级:义和团运动)对列强:在远东矛盾加剧(三国干涉还辽),争夺为主 4.战争的影响二 义和团运动和八国联军侵华(一)义和团运动思考:义和团运动兴起的根本原因是什么?还有哪些因素促使了义和团运动兴起?19世纪和20世纪之交,义和团运动轰然起于民族矛盾的激化之中。他表现了被侵略者对于侵略者郁积已久的愤怒;同时又包含着一种文化对另一种文化的抵抗,包含着旧式小农和手工业者因自然经济分解而蒙受的痛苦;并与百日维新失败后的政局变动牵连相结。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》阅读下面材料:1.阅读材料,理解义和团运动爆发的原因和口号材料一: “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。”

材料二:挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

(1)根据材料一 ,其中的“鬼子”指的是谁?义和团爆发的根本原因是什么?“鬼子”指侵华各列强;

根本原因:帝国主义加紧侵略中国,民族矛盾激化 (2)“和约”和“民冤不伸”各指什么?义和团爆发的直因是什么?“和约” 指列强逼迫中国签定的不平等条约;

“民冤不伸” 指官府在教案中袒护外国人;

直接原因:中国人民与外国教会势力矛盾激化(3)义和团提出的口号是什么?根据材料二并结合所学知识予以评价?“扶清灭洋”①体现了爱国主义精神;

②但有一定的盲目排外性,且容易放松对清政府的警惕思考:我们该如何爱国?又该如何认识义和团?1900年春夏义和团进入京津后,……许多传教士和外国人、中国教民被杀,甚至“夙有不快者,即指为教民,全家皆尽,死者十数万人……婴儿生来迎月者亦杀之,惨酷无复人理。”他们要消灭一切带“洋”字的东西,铁路、电线、机器、轮船等等都在捣毁之列,因为“机器工艺”为洋人“乖戾之天性所好”。有用洋物者“必杀无赦,若纸烟,若小眼镜,甚至洋伞、洋袜,用者辄置极刑。曾有学士六人仓皇避乱,因身边随带铅笔一支,洋纸一张,途遇团匪搜出,乱刀并下,皆死非命。”甚至有“一家有一枚火柴,而八口同戮者”…… ——雷颐《义和团的悲剧》阅读下面材料: 2.兴起与发展:山东直隶京津地区 3.清政府的态度 镇压招抚 铲除根因:消灭义和团,维护封建统治者的利益。4.义和团运动失败的原因

主观:农民阶级的局限性

客观:中外反动势力勾结联合绞杀

5.历史意义

①显示了中国人民反帝的伟大力量

②粉碎了帝国主义瓜分中国的计划

③沉重打击了清政府,加速了其灭亡(二)八国联军侵华(3)镇压中国人民的反抗

——八国联军

(借口救护驻华使馆,并助中国剿匪)(1)第二次工业革命推动下,帝国主义为了进一步侵略瓜分中国。

(根本原因)(2)民族危机的加深激起中国人民的反抗——义和团运动(扶清灭洋)

(直接原因)1.背景2.经过(1)天津——北京

廊坊附近受挫,逃回天津。

(2)大沽口——天津

天津陷落。

(3)天津——北京

北京陷落,成立联军司令部。时间:

侵华国家:

战争过程:1900年6月英美俄日法德意奥①赔款4.5亿

②划使馆界

③拆炮驻兵

④严禁反帝

⑤设外务部内 容影 响加重人民的负担,税收受列强控制。 “国中之国”,成为列强侵华大本营;腹地置于列强控制,便于镇压反帝运动;成为帝国主义统治中国的工具 ;

堕落为“洋人的朝廷”。通过外交途径加强对清政府的控制。3.结果及影响《辛丑条约》与以往条约不同,无割地、无开通商口岸,这反映了列强侵华的什么新特点?

清朝完全成为

帝国主义统治

中国的工具,标

志着中国完全

沦为半殖民地

半封建社会。

嘿嘿,你们的地盘,我做主 中国此后仍须以华人制华地,凡有意开通中国之人,应该小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。

----英国外交大臣勃罗叠立克在议会演说列强侵华方式的转变:

武装侵略——政治瓜分——以华制华第一次鸦片战争:

《南京条约》中国开始沦为半殖民半封建社会第二次鸦片战争:

《天津条约》《北京条约》使中国社会半殖民半封建的程度加深中日甲午战争:

《马关条约》使中国社会半殖民半封建的程度大大加深八国联军侵华:

《辛丑条约》使中国完全沦为半殖民半封建的社会思考:中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?鸦片战争

《南京条约》

中国开始沦为半殖民地半封建社会。第二次鸦片战争

《天津条约》《北京条约》

半殖民地化程度进一步加深.甲午中日战争

《马关条约》

中国半殖民地化程度大大加深。八国联军侵华战争

《辛丑条约》

完全沦为半殖民地半封建社会。思考:中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?全面认识近代西方列强侵华的影响: (1)对西方而言:

侵华实质体现了西方国家以资本主义生产方式征服世界、改造世界的过程。

既为西方资本主义发展提供了原料产地和商品销售市场,也影响了列强间的相互关系,各国在侵华过程中既勾结又相互争夺。(2)对中国而言:列强侵华影响表现为双重性。

①破坏了中国主权和领土完整。

a 剥夺了中国无数人的基本生存权。

b 政治上通过一系列不平等条约,攫取特权,使得其侵略“合法化”。

c 经济上控制中国经济命脉,使中国经济丧失了独立地位,造成中国近代贫困和落后。

中国社会性质、社会矛盾和革命任务都发生了变化,开始沦为半殖民地半封建社会。 ②客观上把西方先进的制度、技术、思想文化传入中国,促进了中国近代化进程。

a、政治:封建专制制度受到不断冲击,最终君主专制制度瓦解;

b、经济:自然经济逐步瓦解,民族资本主义出现并缓慢发展;

c、思想文化:西方启蒙思想传入,民主、平等、自由、博爱渐入人心,儒家思想传统受到强力冲击;

d、社会生活方面:人们的衣、食、住、行开始与国际接轨。知识结构

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏商周的政治制度

- 第2课 秦始皇建立中央集权制度

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清皇权和中央集权制度的强化

- 第二单元 近代中国的反侵略反封建斗争和民主革命

- 第5课 鸦片战争和太平天国运动

- 第6课 甲午战争和八国联军侵华

- 第7课 辛亥革命和中华民国的建立

- 第8课 新民主主义革命的兴起

- 第9课 中华民族的抗日战争

- 第10课 新民主主义革命的胜利

- 第三单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第11课 新中国的民主政治制度

- 第12课 新时期民主法制建设的成就

- 第13课 “一国两制”统一祖国

- 第四单元 现代中国的对外关系

- 第14课 新中国的外交成就

- 第15课 改革开放后的外交新局面

- 第五单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第16课 雅典的奴隶主民主政治

- 第17课 维护奴隶主统治的罗马法

- 第六单元 近代欧美资产阶级的代议制

- 第18课 英国的君主立宪制

- 第19课 美国的联邦制

- 第20课 资产阶级代议制在欧洲大陆的扩展

- 第七单元 科学社会主义从理论到实践

- 第21课 马克思主义的诞生和巴黎公社

- 第22课 俄国十月社会主义革命的胜利

- 第八单元 世界政治格局的多极化趋势

- 第23课 两极对峙格局的形成

- 第24课 世界多极化的发展趋势

- 第25课 当今的世界政治格局