人教版高中语文必修二第1单元第1课《荷塘月色》课件1(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二第1单元第1课《荷塘月色》课件1(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 474.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-10-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。一。课前导读清末民初大学问家王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语。”同样是碧绿的荷花,在不同人的眼里就有不同的理解。宋?杨万里曾赞叹道:“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”周敦颐却看到了它“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高洁品格!今天,我们就来看一看现代著名散文家、诗人朱自清给我们描写了怎样的荷塘美景,抒发了怎样的独特情怀

关于月亮的诗文:

李白:“床前明月光,疑是地上霜。”

苏轼:“明月几时有,把酒问青天。”

王维:“明月松间照,清泉石上流。”

李白:“举杯邀明月,对影成三人。”关于荷花的诗文:

杨万里:“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”

李白:“清水出芙蓉,天然去雕饰。”

王昌龄 :“荷叶罗裙一色裁, 芙蓉向脸两边开。”

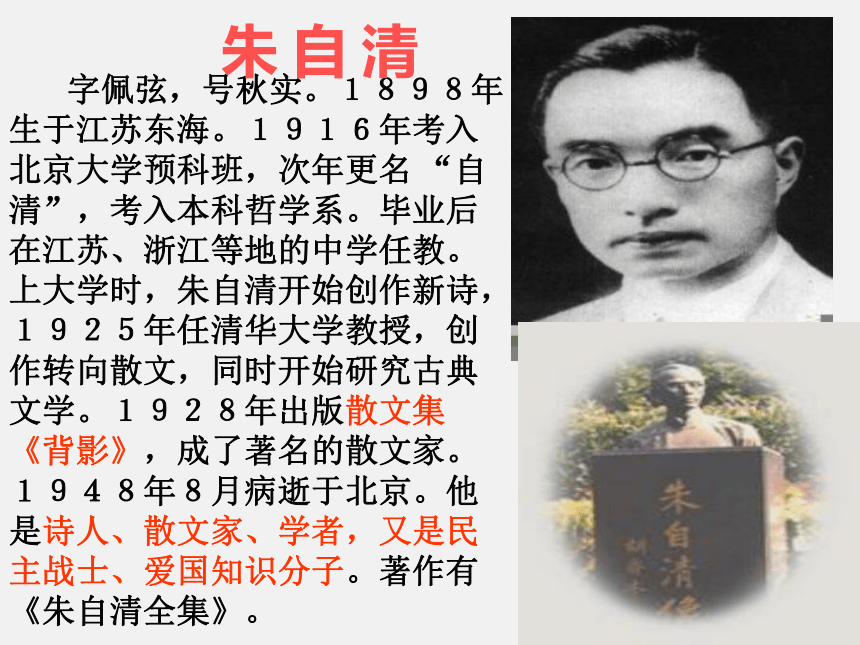

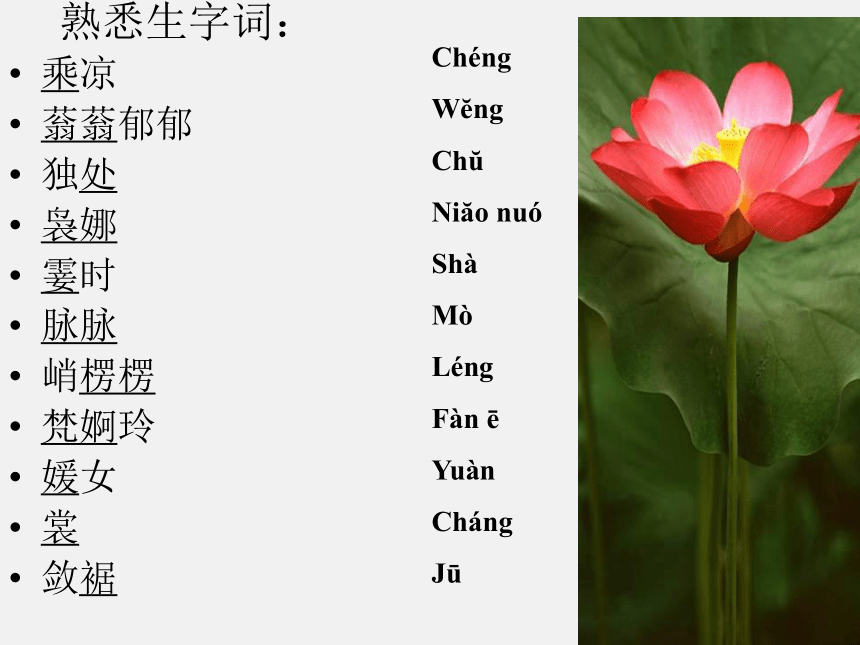

周敦颐:?“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。” 字佩弦,号秋实。1898年生于江苏东海。1916年考入北京大学预科班,次年更名 “自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。上大学时,朱自清开始创作新诗,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文家。 1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。著作有《朱自清全集》。 朱 自 清朗读初读课文解决字词一熟悉生字词:乘凉

蓊蓊郁郁

独处

袅娜

霎时

脉脉

峭楞楞

梵婀玲

媛女

裳

敛裾

Chéng

W?ng

Ch?

Ni?o nuó

Shà

Mò

Léng

Fàn ē

Yuàn

Cháng

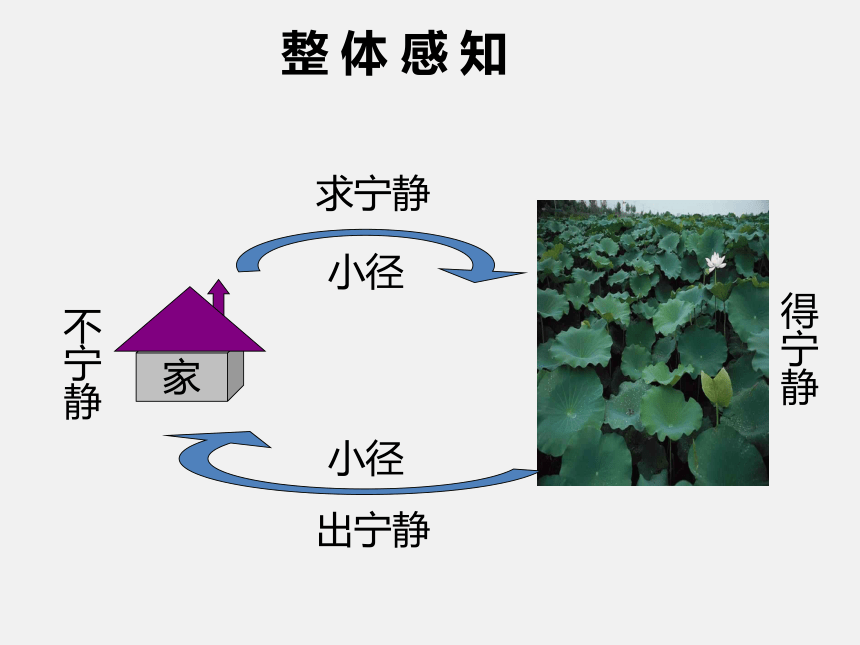

Jū 再读课文整体感知二整 体 感 知求宁静不宁静得宁静出宁静 理清思路,划分层次:全文分三大部分:

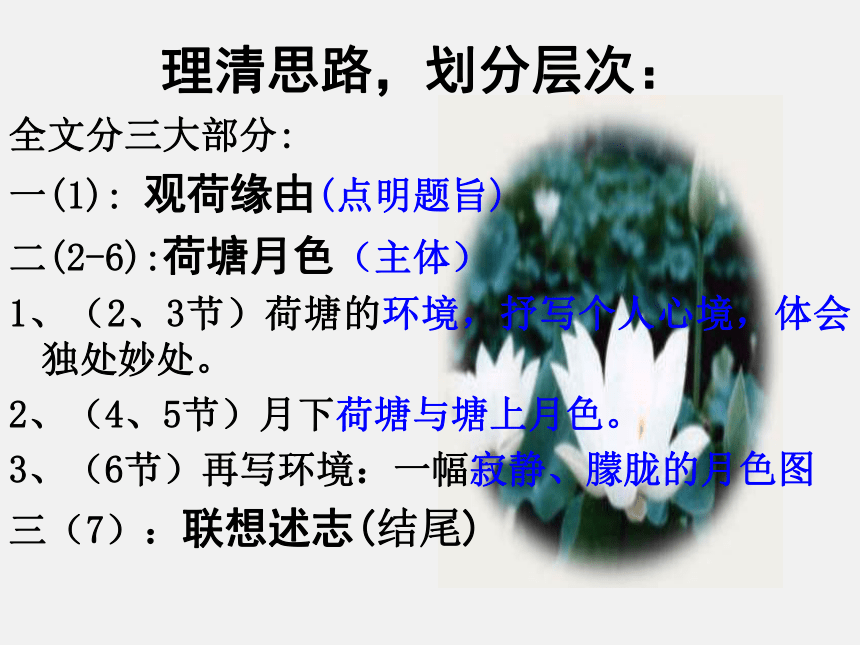

一(1): 观荷缘由(点明题旨)

二(2-6):荷塘月色(主体)

1、(2、3节)荷塘的环境,抒写个人心境,体会独处妙处。

2、(4、5节)月下荷塘与塘上月色。

3、(6节)再写环境:一幅寂静、朦胧的月色图

三(7):联想述志(结尾)赏读课文体味妙处三 1.本文写了作者的一次月下散步的经

历,作者为什么深更半夜的时候去月下散

步呢?用原文中的话回答.----心里颇不宁静本文文眼2.朱自清为什么心里不宁静呢?----要联系当时的时代背景 本文写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时正值大革命失败,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清也处于苦闷徬徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。 原因是什么?呢?他曾对夫人陈竹隐说过:“我只是在行为上主张一种日常生活中的中和主义。”又说,“妻子儿女一大家,都指我生活”,“还是暂超然为好”但是他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。 《荷塘月色》正是作者自己想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。 “这几天心里颇不宁静”1、对现实的不满和苦闷;

2、对政局和个人前途的忧虑;

3、表现了作者对美好自由幸福生活的向往。 分析第一层

1、第2节中的情与景是如何结合的?

2、第3节中有“这是独处的妙处”,这妙处何在,表达作者什么样的情感? 分析第二层 1、第4节描写了哪些景物?这些景物按什么顺序排列?荷塘田田 出水很高 像婷婷舞女的裙(比喻)零星 袅娜(拟人)

明珠 星星 美人缕缕

渺茫的歌声似的

(通感)一道凝碧看不见的 脉脉静动幽雅宁静月下的( )

( )

( )

( )

( )荷叶

荷花

荷香

荷波

流水 通感: 用形象的语言,把一种感官的感觉移用到另外一种感官上。又称“移觉”。这孩子的嘴真甜。 听觉——味觉红杏枝头春意闹。

视觉——听觉“微风过处”一句,清香与歌声相通在何处?通 感“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。” 本体--花香(嗅觉) 喻体--渺茫的歌声(听觉) 相似点:立于微风中嗅馨香(时有时无)

听远处高楼传来的歌声(时断时续) 作用:把花香的特点写清了,生动形象。 (1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)

2、第5节描写了塘上的月色,作者是如何描写月色的?你认为哪些词用得生动、传神? 月色( )

( )月光

月影如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦灌木的黑影 杨柳的倩影光和影的和谐像名曲虽是满月,却有一层淡淡的云实虚实虚朦胧优雅塘上的荷塘的四周( )

( ) ( )

( ) ( )杨柳

远山 蝉声

灯光 水里的蛙声 树梢 树上

树缝 树下 树姿:远远近近

高高低低

树色:阴阴乍看像烟雾般整体的风光分析第三层总体环境的描写是:清淡 朦胧 幽静 深远的,是以乐景写哀情。

此时诗人的内心是“但热闹是他们的,我什么也没有”流露出作者内心的空虚与哀愁。第六段描写的荷塘四周的环境与前文所描写的有什么不同?传达了作者什么样的情感? 少 年 女 子 采莲南塘秋莲花过人头赏析第三部分1、从荷塘月色联想到江南采莲,这是否给人以突兀之感?

2、作者为何要引用梁元帝的《采莲赋》?西洲曲

忆梅下西洲,折梅寄江北。 单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处? 两桨桥头渡。日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前, 门中露翠钿。开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋, 莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。

置莲怀袖中, 莲心彻底红。忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲, 望郎上青楼。 楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲, 垂手明如玉。 卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。 南风知我意, 吹梦到西洲。 少 年 女 子双 关 采莲南塘秋莲花过人头怜金圣叹莲子心中苦

梨儿腹内酸这令我到底惦着江南了。为什么会想到采莲的事情呢?思乡情浓 月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的宁静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字? 从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的,刚游完荷塘,由荷花想到采莲,这顺理成章。游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更表现了对美好自由生活的向往。“可是我们现在早已无福消受了”,历史只能想想而已。又记起《西洲曲》里的句子,《西洲曲》是以谐音描写一个青年女子思念情人的痛苦。犹如两幅画图,形成了“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾与冲突。“这令我到底惦着江南了”一句,是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原因所在。深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。这令我到底掂着江南了。为什么会想到采莲的事情呢?“这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了”“这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了” 回首江南采莲盛况,思乡情浓,心情依然不宁静

1.从课文结构看,作者的一切活动都是由“这几天心里颇不宁静”引起的,这是“文眼”,是理解全文的关键,试联系背景讨论作者“这几天心里”为什么“颇不宁静”?(1)对现实不满的愤激;

(2)对政局和个人前途的忧虑;

(3)表现了一种我行我素的闲适心情;

(4)表现了作者对美好自由幸福生活的向往。总结课文四明线游踪暗线情感写景的特点 第一 ,融情入景,情景交融。作者将自己此时的感情巧妙的融入到对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。

第二,抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。

第三,抓虚实的结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物的特点就是“虚”。对眼前景物客观特点的描绘就是“实”“泻”,既照应了以流水喻月光的比喻,又写出了月辉照耀,一泻无余的景象。“照” 字就没有这样的审美效果。而“淌”虽有下流的意思,但一般是表示水,泪或汗等顺着或依附着某物流下来,而月光是从空中照下来的,并无依附任何事物。“月光如流水……静静地泻在这一片叶子和花上”。用“泻”字写月光,好不好?能将“泻”用为“照”或“淌”吗? 品味词语 继续赏析第五段出现的动词“浮”、“洗”、“画”字“浮”这个动词把水汽和月色交织在一起,雾的轻柔以及自下而上逐渐扩散的特点准确地表达出来。

“洗”字写出了雾之薄及雾在月色下的状态。

“画”说明树影的错落有致。浓淡和谐是恰到好处的,“画”字表达了作者的喜爱之情,突出了影之美,因为影是月光照射在物体上落下来的,反衬出月光轻盈荡漾。叠词的使用远远近近

高高低低写出了树的错落有致,既开阔又有立体 感,用语言平实自然。重重

阴阴

隐隐约约传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。 叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中“蓊蓊郁郁”的树,“阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。 A:语言技巧的运用

1.自然清新新颖;

2.遣词造句准确,贴切 比喻、通感、叠词:”轻轻”、”悄悄”、“曲曲折折”、“田田”、“阴阴”等。

B:融景于情,即景抒情。

写作特点: “他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。” ——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽…… ——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。 ——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。 ——余光中众人评朱自清散文:拓展延伸小荷才露尖尖角早有蜻蜓立上头布置作业五1、背诵课文4、5节。

2、描写一段景物,表达自己一定的情感。

关于月亮的诗文:

李白:“床前明月光,疑是地上霜。”

苏轼:“明月几时有,把酒问青天。”

王维:“明月松间照,清泉石上流。”

李白:“举杯邀明月,对影成三人。”关于荷花的诗文:

杨万里:“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”

李白:“清水出芙蓉,天然去雕饰。”

王昌龄 :“荷叶罗裙一色裁, 芙蓉向脸两边开。”

周敦颐:?“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。” 字佩弦,号秋实。1898年生于江苏东海。1916年考入北京大学预科班,次年更名 “自清”,考入本科哲学系。毕业后在江苏、浙江等地的中学任教。上大学时,朱自清开始创作新诗,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文家。 1948年8月病逝于北京。他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。著作有《朱自清全集》。 朱 自 清朗读初读课文解决字词一熟悉生字词:乘凉

蓊蓊郁郁

独处

袅娜

霎时

脉脉

峭楞楞

梵婀玲

媛女

裳

敛裾

Chéng

W?ng

Ch?

Ni?o nuó

Shà

Mò

Léng

Fàn ē

Yuàn

Cháng

Jū 再读课文整体感知二整 体 感 知求宁静不宁静得宁静出宁静 理清思路,划分层次:全文分三大部分:

一(1): 观荷缘由(点明题旨)

二(2-6):荷塘月色(主体)

1、(2、3节)荷塘的环境,抒写个人心境,体会独处妙处。

2、(4、5节)月下荷塘与塘上月色。

3、(6节)再写环境:一幅寂静、朦胧的月色图

三(7):联想述志(结尾)赏读课文体味妙处三 1.本文写了作者的一次月下散步的经

历,作者为什么深更半夜的时候去月下散

步呢?用原文中的话回答.----心里颇不宁静本文文眼2.朱自清为什么心里不宁静呢?----要联系当时的时代背景 本文写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时正值大革命失败,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清也处于苦闷徬徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”。 原因是什么?呢?他曾对夫人陈竹隐说过:“我只是在行为上主张一种日常生活中的中和主义。”又说,“妻子儿女一大家,都指我生活”,“还是暂超然为好”但是他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。 《荷塘月色》正是作者自己想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。 “这几天心里颇不宁静”1、对现实的不满和苦闷;

2、对政局和个人前途的忧虑;

3、表现了作者对美好自由幸福生活的向往。 分析第一层

1、第2节中的情与景是如何结合的?

2、第3节中有“这是独处的妙处”,这妙处何在,表达作者什么样的情感? 分析第二层 1、第4节描写了哪些景物?这些景物按什么顺序排列?荷塘田田 出水很高 像婷婷舞女的裙(比喻)零星 袅娜(拟人)

明珠 星星 美人缕缕

渺茫的歌声似的

(通感)一道凝碧看不见的 脉脉静动幽雅宁静月下的( )

( )

( )

( )

( )荷叶

荷花

荷香

荷波

流水 通感: 用形象的语言,把一种感官的感觉移用到另外一种感官上。又称“移觉”。这孩子的嘴真甜。 听觉——味觉红杏枝头春意闹。

视觉——听觉“微风过处”一句,清香与歌声相通在何处?通 感“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。” 本体--花香(嗅觉) 喻体--渺茫的歌声(听觉) 相似点:立于微风中嗅馨香(时有时无)

听远处高楼传来的歌声(时断时续) 作用:把花香的特点写清了,生动形象。 (1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(视觉转为听觉)

2、第5节描写了塘上的月色,作者是如何描写月色的?你认为哪些词用得生动、传神? 月色( )

( )月光

月影如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦灌木的黑影 杨柳的倩影光和影的和谐像名曲虽是满月,却有一层淡淡的云实虚实虚朦胧优雅塘上的荷塘的四周( )

( ) ( )

( ) ( )杨柳

远山 蝉声

灯光 水里的蛙声 树梢 树上

树缝 树下 树姿:远远近近

高高低低

树色:阴阴乍看像烟雾般整体的风光分析第三层总体环境的描写是:清淡 朦胧 幽静 深远的,是以乐景写哀情。

此时诗人的内心是“但热闹是他们的,我什么也没有”流露出作者内心的空虚与哀愁。第六段描写的荷塘四周的环境与前文所描写的有什么不同?传达了作者什么样的情感? 少 年 女 子 采莲南塘秋莲花过人头赏析第三部分1、从荷塘月色联想到江南采莲,这是否给人以突兀之感?

2、作者为何要引用梁元帝的《采莲赋》?西洲曲

忆梅下西洲,折梅寄江北。 单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处? 两桨桥头渡。日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前, 门中露翠钿。开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋, 莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。

置莲怀袖中, 莲心彻底红。忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲, 望郎上青楼。 楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲, 垂手明如玉。 卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。 南风知我意, 吹梦到西洲。 少 年 女 子双 关 采莲南塘秋莲花过人头怜金圣叹莲子心中苦

梨儿腹内酸这令我到底惦着江南了。为什么会想到采莲的事情呢?思乡情浓 月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的宁静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾,为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字? 从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的,刚游完荷塘,由荷花想到采莲,这顺理成章。游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更表现了对美好自由生活的向往。“可是我们现在早已无福消受了”,历史只能想想而已。又记起《西洲曲》里的句子,《西洲曲》是以谐音描写一个青年女子思念情人的痛苦。犹如两幅画图,形成了“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾与冲突。“这令我到底惦着江南了”一句,是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原因所在。深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。这令我到底掂着江南了。为什么会想到采莲的事情呢?“这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了”“这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了” 回首江南采莲盛况,思乡情浓,心情依然不宁静

1.从课文结构看,作者的一切活动都是由“这几天心里颇不宁静”引起的,这是“文眼”,是理解全文的关键,试联系背景讨论作者“这几天心里”为什么“颇不宁静”?(1)对现实不满的愤激;

(2)对政局和个人前途的忧虑;

(3)表现了一种我行我素的闲适心情;

(4)表现了作者对美好自由幸福生活的向往。总结课文四明线游踪暗线情感写景的特点 第一 ,融情入景,情景交融。作者将自己此时的感情巧妙的融入到对眼前景物的描绘之中,收到了情景交融的效果。

第二,抓静态与动态的结合,把荷塘写“活”。而且作者笔下的景物都是“动”的,“静”不过是动的瞬间表现,动与静相互衬托,表现出各自不同的美。

第三,抓虚实的结合,写出了散文的神韵。作者通过想象和联想所描绘出来的景物的特点就是“虚”。对眼前景物客观特点的描绘就是“实”“泻”,既照应了以流水喻月光的比喻,又写出了月辉照耀,一泻无余的景象。“照” 字就没有这样的审美效果。而“淌”虽有下流的意思,但一般是表示水,泪或汗等顺着或依附着某物流下来,而月光是从空中照下来的,并无依附任何事物。“月光如流水……静静地泻在这一片叶子和花上”。用“泻”字写月光,好不好?能将“泻”用为“照”或“淌”吗? 品味词语 继续赏析第五段出现的动词“浮”、“洗”、“画”字“浮”这个动词把水汽和月色交织在一起,雾的轻柔以及自下而上逐渐扩散的特点准确地表达出来。

“洗”字写出了雾之薄及雾在月色下的状态。

“画”说明树影的错落有致。浓淡和谐是恰到好处的,“画”字表达了作者的喜爱之情,突出了影之美,因为影是月光照射在物体上落下来的,反衬出月光轻盈荡漾。叠词的使用远远近近

高高低低写出了树的错落有致,既开阔又有立体 感,用语言平实自然。重重

阴阴

隐隐约约传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。 叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中“蓊蓊郁郁”的树,“阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。 A:语言技巧的运用

1.自然清新新颖;

2.遣词造句准确,贴切 比喻、通感、叠词:”轻轻”、”悄悄”、“曲曲折折”、“田田”、“阴阴”等。

B:融景于情,即景抒情。

写作特点: “他的作品一开始就建立了一种纯正朴实的新鲜作风。” ——李广田

朱自清的散文仍能够满贮着那一种诗意……以江北人的坚忍的头脑,能写出江南风景似的秀丽…… ——郁达夫

他文如其人,风华从朴素出来,幽默从忠厚出来,腴厚从平淡出来。 ——杨振声

朱文心境温厚,节奏舒缓,文字清淡,绝少瑰丽,炽热,悲壮,奇拔的境界,所以咀嚼之余,总有一点中年人的味道。 ——余光中众人评朱自清散文:拓展延伸小荷才露尖尖角早有蜻蜓立上头布置作业五1、背诵课文4、5节。

2、描写一段景物,表达自己一定的情感。