福建省大田县第一中学2018届高三上学期阶段质量检测历史试题 word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省大田县第一中学2018届高三上学期阶段质量检测历史试题 word版含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 372.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2017-10-31 19:45:08 | ||

图片预览

文档简介

大田一中2017—2018学年(上)阶段考

高三历史试题

一.选择题(本大题共24小题,每题2分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.斯塔夫里 阿诺斯《全球通史》中写到:三次灾难性的战争使中国受到了巨大的刺激:第一次是1840~1842年同英国的战争,第二次是1856~1860年同英法的战争,第三次是1894~1895年同日本的战争。这三次战争的共同之处是

A.中国逐步卷入资本主义世界市场

B.中央机构完全半殖民地化

C.通商口岸开放由内地向沿海扩展

D.列强侵略以资本输出为主

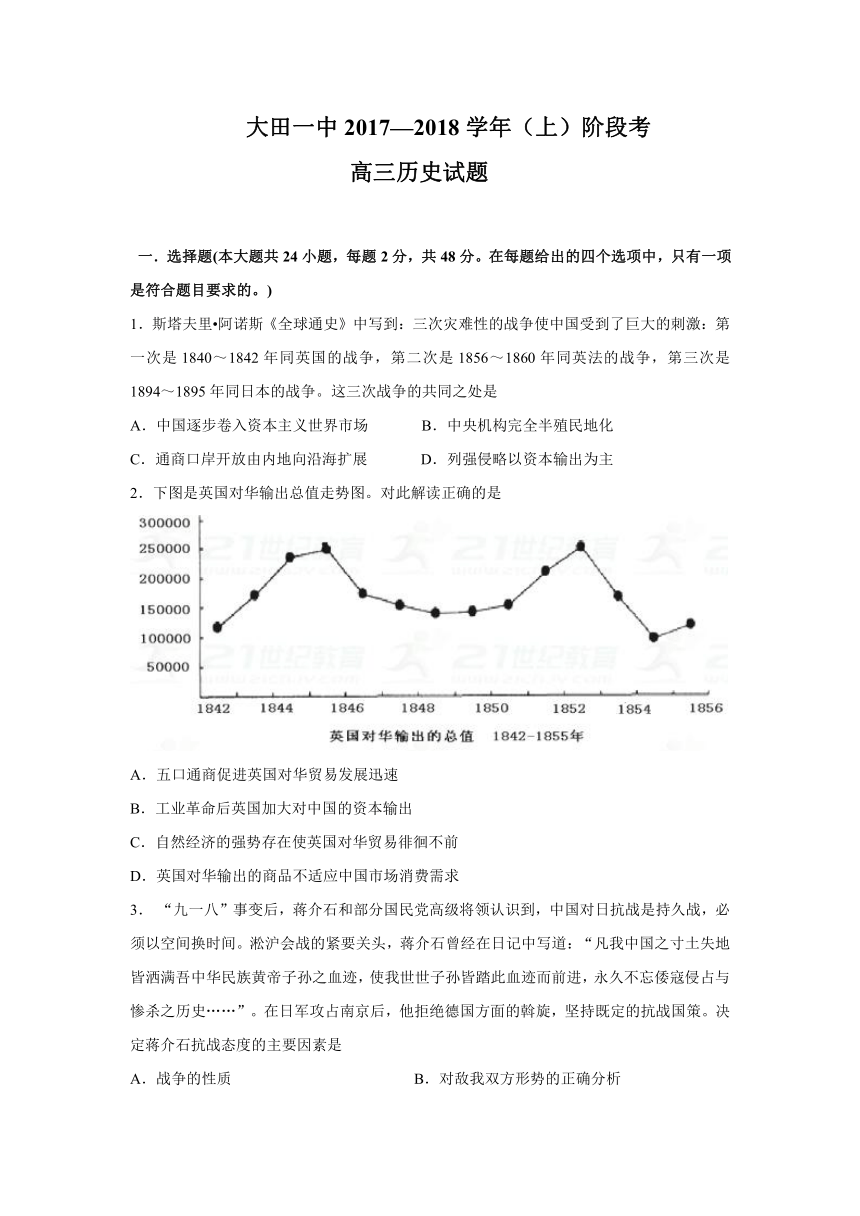

2.下图是英国对华输出总值走势图。对此解读正确的是

A.五口通商促进英国对华贸易发展迅速

B.工业革命后英国加大对中国的资本输出

C.自然经济的强势存在使英国对华贸易徘徊不前

D.英国对华输出的商品不适应中国市场消费需求

3.

“九一八”事变后,蒋介石和部分国民党高级将领认识到,中国对日抗战是持久战,必须以空间换时间。淞沪会战的紧要关头,蒋介石曾经在日记中写道:“凡我中国之寸土失地皆洒满吾中华民族黄帝子孙之血迹,使我世世子孙皆踏此血迹而前进,永久不忘倭寇侵占与惨杀之历史……”。在日军攻占南京后,他拒绝德国方面的斡旋,坚持既定的抗战国策。决定蒋介石抗战态度的主要因素是

A.战争的性质

B.对敌我双方形势的正确分析

C.国际方面的有利条件

D.民族立场

4.辛亥革命后兴起了“国货运动”。当时民族工商业者创国货品牌,在广告上推销自己的商品,如“大国耻,用人民的血来洗,小国耻,用五洲固本皂来洗”。“国货运动”在当时号称“文明排外”,产生的主要影响是

A.促进了民族工业的发展

B.盲目排外,影响了学习外国

C.引起了外国武力干涉

D.强化了民众的极端民族主义

5.把握历史阶段特征有助于学好历史。下表反映了中国近现代史四个不同时期阶段特征的主题词,其中1921~1935年处应该填写(

)

1894--1912:推翻帝制,走向共和

1921--1935:

1949--1956:民族独立,获得新生

1978--2001:改革开放,坚定不移

A.五四风雷,抗日烽火

B.开天辟地,渐趋成熟

C.国共对峙,走向抗战

D.星星之火,力挽狂澜

6.毛泽东在总结中国新民主主义革命胜利的经验时曾说:“我们有许多宝贵的经验。一个有纪律的,有马克思列宁主义的理论武装的,采取自我批评方法的,联系人民群众的党,一个由这样的党领导的军队。”下列能够为上述经验提供实践依据的是(

)

A.辛亥革命、南昌起义、一届人大

B.武昌起义、五四运动、三大战役

C.南昌起义、遵义会议、三大战役

D.中共一大、遵义会议、十一届三中全会

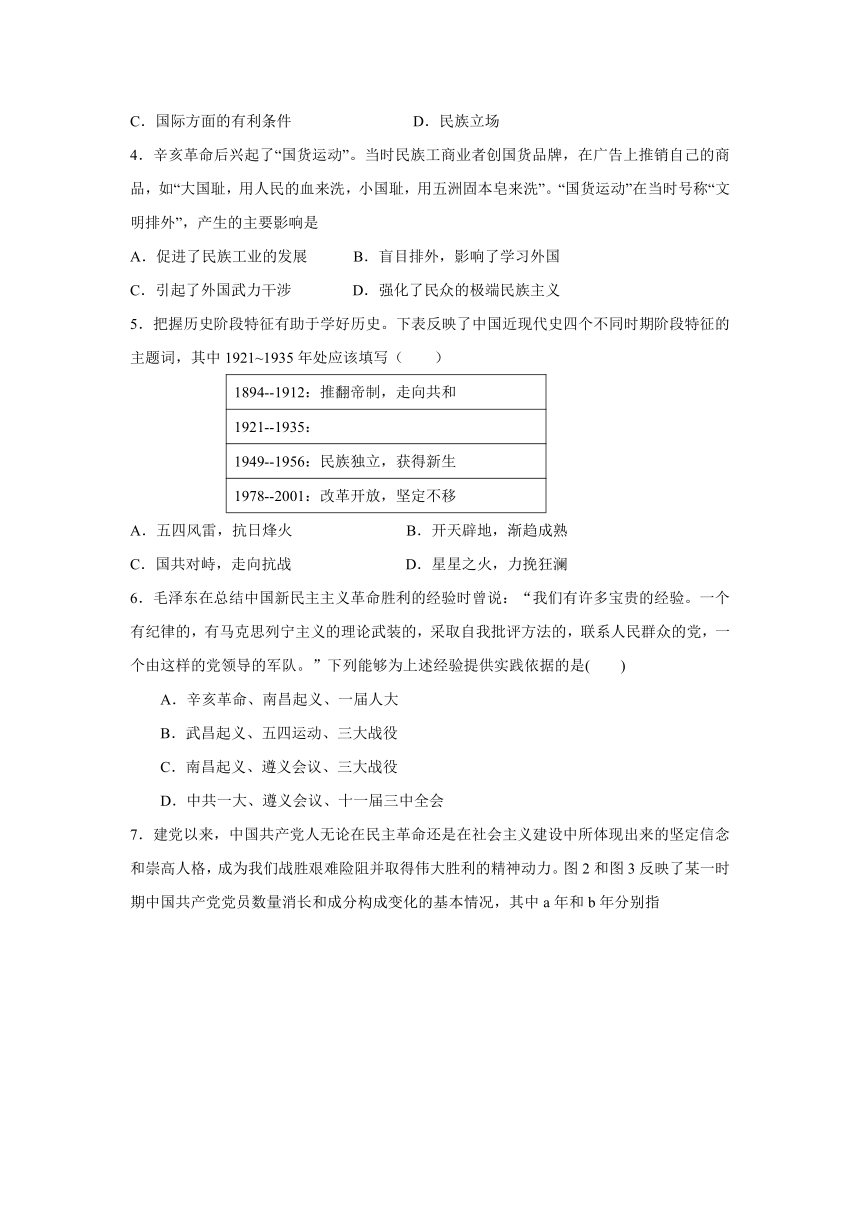

7.建党以来,中国共产党人无论在民主革命还是在社会主义建设中所体现出来的坚定信念和崇高人格,成为我们战胜艰难险阻并取得伟大胜利的精神动力。图2和图3反映了某一时期中国共产党党员数量消长和成分构成变化的基本情况,其中a年和b年分别指

图2党员数量消长

图3党员成分构成变化

A.1921年和1922年

B.1927年和1928年

C.1937年和1938年

D.1949年和1950年

8.以下是王同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是

类别

1860—1899年

1902年—1904年

数量

比重

数量

比重

哲学、社会科学

123种

22%

327种

61%

自然科学

162种

29%

112种

21%

应用科学

225种

41%

56种

11%

A.从侧重科技到侧重人文

B.从持续高涨到趋于停滞

C.从被动接受到主动追求

D.从全盘西化到中西结合

9.梁启超在《五十年中国进化概论》中说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期,先从□□上感觉不足……第二期,是从□□上感觉不足……第三期,便是从□□根本上感觉不足。”此处省略的三个词分别是(

)

A.器物

制度

文化

B.器物

文化

制度

C.文化

制度

器物

D.制度

文化

器物

10.“通州之设纱厂,为通州民生计,亦即为中国利源计。通(通州)产之棉,力耕丝长,冠绝亚洲,为日厂之所必需,花往纱来,日盛一日,捐我之产以资人,人即用资于我之货以售我,无异于沥血肥虎,而袒肉以继之,利之不保,我民日贫,国于何赖?下走(我)寸心不死,……今厂工已毕,纱机已开,凡我共事之人,既各任一事以专责成。”材料反映的主要思想是(

)

A.

变革政体实行君主立宪

B.

发展实业挽救民族危亡

C.

创办实业解决民生疾苦

D.

学习西方发展资本主义

11.全面抗战爆发前后短时期内,国民政府组织了极大的人力、物力将东部沿海的大部分高等学校和大量战略物资、工矿企业抢运到了云、贵、川等地。有史学家称其为“东方的敦克尔大撤退”,这次“大撤退”最重要的意义在于

A.粉碎了日本帝国主义掠夺中国资源的阴谋

B.改变了中国的工业布局

C.为迁都重庆奠定了基础

D.为持久抗战奠定了基础

12.民国时期,皖南徽州地区“书报之传递不易也,而新闻绝少……货物之输运不便也,出者停滞,入者价贵”。江南铁路通车后,“一般民众往日之穿土布者,今日多改为洋布;往日之用自制器具者,今日多改为舶来品……徽州,已变成了都市,徽州人一向守旧的思想,也因而起了划时代的变化。”上述材料说明铁路使徽州

①商品价格日渐下降

②市场上洋货流行

③思想观念逐步解放

④生活习惯日趋文明

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

13.1908年,上海《图画日报》上刊载了这样一则小故事:一位乡下私塾先生前往城里的新式学校任教,把电灯当作鬼火,吓得彻夜未眠;讲解新教材的课文时牵强附会地把孟德斯鸠当作曹操(字孟德)。从材料中可以看出

A.上海已成为国际大都市

B.第二次工业革命成果传入中国

C.启蒙思想在中国广泛传播

D.西式教育取代了中国的私塾教育

14.梁启超是中国揭示和宣传近代民族主义的第一人。(1902年)他发表《论民族竞争之大势》,明确提出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。”根据材料指出梁启超表达出的“民族情绪”的影响有:

①推动维新思想的形成

②唤起民众救亡图存的民族意识

③促成戊戌变法的开展

④激励有识人士探索救国救民的道路

A.①③

B.②④

C.①②④

D.①②③④

15.新文化运动被誉为“思想文化领域的辛亥革命”、“中国的文艺复兴运动和启蒙运动”。

这是因它

①沉重打击了专制主义,动摇了封建思想的统治地位②是一次伟大的思想解放运动

③弘扬了民主和科学精神 ④传播了马克思主义 ⑤促进了科学、文化教育事业的发展

A.①②④⑤

B.①②③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③⑤

16.鸦片战争中,一些清朝官员看到英舰不用帆桨也能行驶自如,认为“英人使用妖术”,于是请来法师助阵破敌。这一现象主要反映了

A.英国的军事力量远远超过清朝

B.部分官员闭目塞听,愚昧无知

C.清政府动员各界力量参加抗英

D.清军将领采取消极抵抗的政策

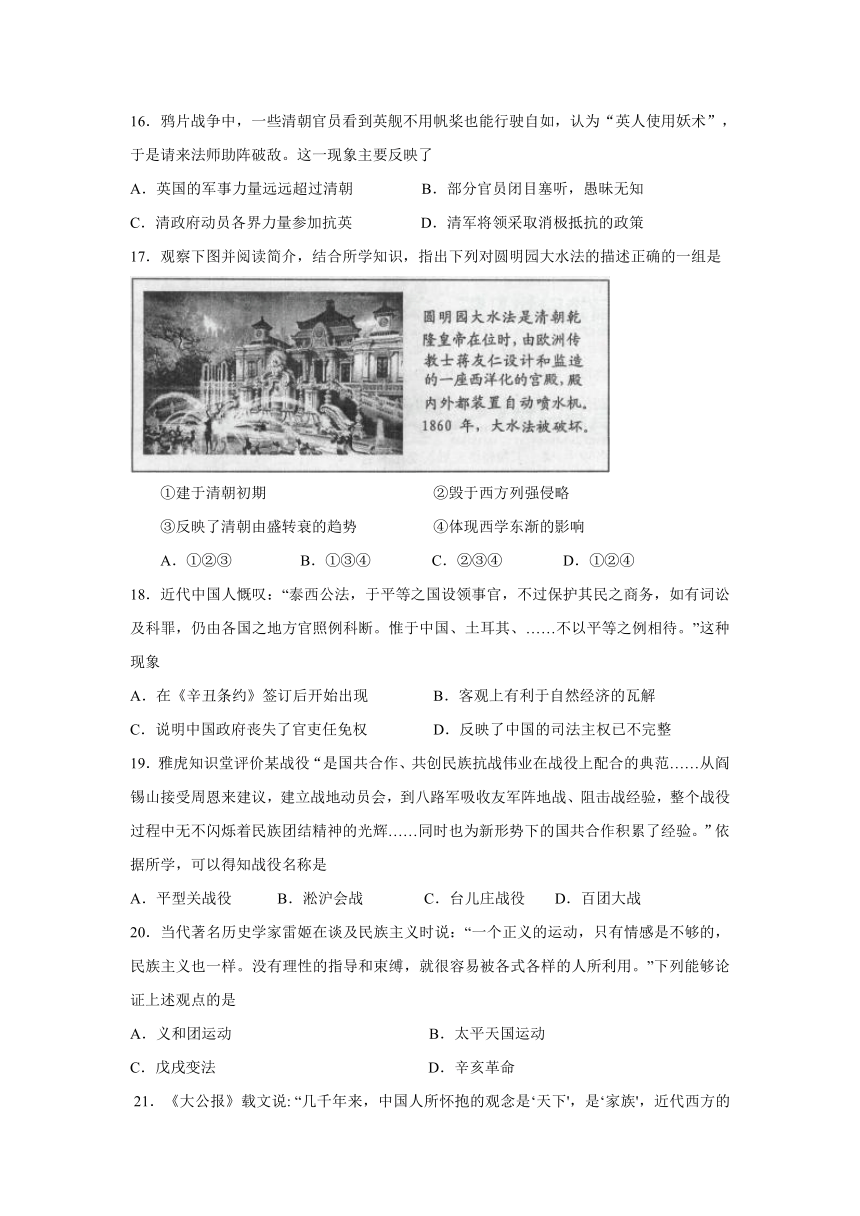

17.观察下图并阅读简介,结合所学知识,指出下列对圆明园大水法的描述正确的一组是

①建于清朝初期

②毁于西方列强侵略

③反映了清朝由盛转衰的趋势

④体现西学东渐的影响

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

18.近代中国人慨叹:“泰西公法,于平等之国设领事官,不过保护其民之商务,如有词讼及科罪,仍由各国之地方官照例科断。惟于中国、土耳其、……不以平等之例相待。”这种现象

A.在《辛丑条约》签订后开始出现

B.客观上有利于自然经济的瓦解

C.说明中国政府丧失了官吏任免权

D.反映了中国的司法主权已不完整

19.雅虎知识堂评价某战役“是国共合作、共创民族抗战伟业在战役上配合的典范……从阎锡山接受周恩来建议,建立战地动员会,到八路军吸收友军阵地战、阻击战经验,整个战役过程中无不闪烁着民族团结精神的光辉……同时也为新形势下的国共合作积累了经验。”依据所学,可以得知战役名称是

A.平型关战役

B.淞沪会战

C.台儿庄战役

D.百团大战

20.当代著名历史学家雷姬在谈及民族主义时说:“一个正义的运动,只有情感是不够的,民族主义也一样。没有理性的指导和束缚,就很容易被各式各样的人所利用。”下列能够论证上述观点的是

A.义和团运动

B.太平天国运动

C.戊戌变法

D.辛亥革命

21.《大公报》载文说:

“几千年来,中国人所怀抱的观念是‘天下',是‘家族',近代西方的民族意识和国家观念,始终没有打入我们老百姓的骨髓里……(今天)我们从亡国灭种的危机中,开始觉悟了中国民族的整体性和不可分性。这是民族自觉史的开端,

是真正的新中国国家的序幕”。该文发表的历史背景是

A.甲午战争爆发

B.中华民国建立

C.抗日战争爆发

D.中华人民共和国成立

22.“从18世纪以来,讲科学理性、讲自由、讲人权、讲法治、讲个人的尊严,这些价值通过五四成为当代中国知识分子文化结构中所不可或缺的一些基本价值。”

这表明了五四运动

A.标志着新民主主义革命的开端

B.体现了中国人的爱国主义精神

C.弘扬了科学与民主的精神

D.促成了马克思主义的广泛传播

23.1949年5月,解放上海的战斗结束,成千上万的解放军指战员整齐地睡在马路上。对此,美国的《生活》杂志称:“这个行动宣告国民党时代已经结束。”这主要是指

A.上海解放后,国民党的统治宣告结束

B.中共及解放军赢得人民的拥戴

C.美国已放弃扶蒋反共的政策

D.人民解放战争取得决战胜利

24.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公爽于燕,都蓟(今北京)。分封

A.推动了文化的交流与文化认同

B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制

D.确立了贵族世袭特权

Ⅱ卷(非选择题

共52分)

二、非选择题(本大题共3题)

25.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

1912年元旦,以孙中山为首的南京临时政府颁布了《中华民国国歌》:“东亚开化中华早,揖关追欧田帮新造,飘扬五色旗国荣光,锦绣山河普照,我同胞鼓舞文明,世界和平永葆。”

材料二

1912---1921年民族工业名牌产品表

行业

企业名称

经营者

籍贯

面粉、棉纱

茂新、福新等公司

荣宗教、荣德生兄弟

江苏无锡

酿酒

张裕酿酒公司

张振勤(本为华侨)

广东大城

火柴

鸿生火柴公司

刘鸿生

浙江定海

卷烟

南洋兄弟烟草公司

简熙南、简玉阶兄弟(华侨)

广东南海

化工

水利化学工业公司

范旭东

湖南湘阴

机器制造

求新机器制造厂

朱志尧

上海

(1)依据材料一,分析中华民国国歌表达了怎样的政治愿望?为实现“揖美追欧”,民国政府在政治、经济、文化生活方面采取了哪些措施?(各举一例)(10分)

(2)根据材料二及所学知识,分析表格中华民族工业发展的特点,并指出这一时期民族资本主义的发展对中国社会变革产生了怎样的政治影响。(10分)

26.阅读下列材料,回答以下问题:

材料一

在1905年2月至9月之间,《申报》直接涉及革命党人活动的新闻仅仅只有3则:《乱首被获》(4月28日)、《拿获华兴会匪要电》、《又获华兴同仇各余党》。

——朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

材料二

1912年元旦的《申报》以显著地位刊登庆祝标语和祝词。其中一条标语是:“中华民民万岁”。……在《共和国大总统履任祝词》的最后写道:“共和造端,一人首揭。毂我蒸民,振兴实业。四万万众,人足家给。轶美驾欧,扬我国力。”

——根据《申报的兴衰》和《清末四十年申报史料》整理

(1)上述两则材料表明《申报》对民主革命的态度发生了怎样的变化?材料二中把“中华民国”改为“中华民民”的用意是什么?学者们认为《申报》的祝词反映了中华民族的时代要求,当时的时代要求是什么?为什么会有这样的要求?

(10分)

材料三

(南京临时政府成立后)从中央到地方各级政府纷纷下令剪辫子,形成一股强大的剪辫运动的社会潮流,被人们称为“辫子革命”。……到1917年,“民国成立,于今六载,南方人民久已将辫发剪除净绝,间有垂乘拖豚尾者,亦千百人中之一、二耳。”

——摘自《孙中山与中国社会的变迁》

(辛亥革命后)社会风俗和人的思想发生了很大变化……人们之间不许称“大老爷”。男人剪了辫子,女人裹脚大大减少。吸食鸦片不再被认为是一种体面的事。……

——摘自《中外历史人物评说》人教版教科书

(2)根据材料三,简要说明“剪辫运动”的实质。结合所学知识分析,为什么辛亥革命要采取剪辫子、改称呼、禁缠足等移风易俗的措施?(4分)

材料四

皇帝……加今都可以被打倒,那么,还有什么陈腐的东西不可以怀疑、不可以打破?思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。

——金冲及《辛亥革命改变了中国》

(3)依据材料四并结合所学知识分析,辛亥革命后“这股思想解放的洪流”是怎样“奔腾向前,不可阻挡了”的?

(6分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

近代中国接触的西洋“除了强大的武力,尚有别具一格的政治组织、经济力量、高度文化,一旦彼此短兵相接,中国的藩篱为之突破,立国基础为之震撼”。面对这“旷古未有的变局”,中国“应付的困难就从此开始了,但前途放大光明、得大幸福的希望亦即寄托在这个大变化上”。

——摘编自吕思勉《中国通史》等

围绕材料,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

高三历史参考答案

1.A

2.C

3.D

4.A

5.B

6.C

7.B

8.A

9.A

10.B

11.C

12.C

13.B

14.B

15.D

16.B

17.C

18.D

19.A

20.A

21.C

22.C

23.B

24.A

25(1)政治愿望:资产阶级民主共和;世界和平。(4分)

措施:政治——颁布《临时约法》,确立共和政体。经济——奖励实业,鼓励发展民族资本主义工商业。文化生活——翦辫子;在称呼上,改“大人”为“先生”;在礼仪上,改跪拜为握手等。(6分)

(2)特点:工业结构比例失调,轻工业发展较快。重工业和新兴的化工工业获得一定程度的发展。(4分)政治影响:资产阶级力量壮大,发起新文化运动。(2分)中国无产阶级队伍的壮大,为实现中国革命由旧民主主义革命向新民主主义革命的转变和中国共产党的成立,提供了阶级基础。(4分)

26(1)态度:从漠视、非议到认同、赞赏。

用意:强调中华民国的主权属于国民全体,强调主权在民。时代要求:民族独立、国家富强。

理由:当时中国深受列强侵略和君主专制的束缚;民族资本主义经济发展有限,国家积贫积弱。

(2)实质:是移风易俗的社会变革(也是反清革命的举措)。原因:旧的风俗习惯会阻碍革命。移风易俗会让人们接受新的思想观念和推动社会进步。

(3)辛亥革命解放了人们的思想,使民主共和的观念深入人心;袁世凯等人复辟帝制相继失败;新文化运动对封建专制思想发起了全面进攻;五四运动以后开始传播马克思主义,思想解放的潮流不可阻挡。

27.

【答案】

主题:中国近代化的历程曲折,但是对中国影响巨大.

阐述:鸦片战争后,随着西方列强的入侵,一方面给中国带来巨大的灾难,另一方面也冲击了中国旧有的经济、政治、思想,促进了中国的近代化.以林则徐、魏源为代表的地主阶级抵抗派主张“师夷长技以制夷”,虽然没有实践,但是促使中国开眼看世界;洋务派掀起洋务运动,学习西方的先进技术,虽然最终没有使中国走上富强的道路,但是开启了中国经济、军事、外交、教育等方面的近代化;康梁为代表的维新派主张学习西方的君主立宪制度,实行戊戌变法,虽然结果失败,但是促进中国的思想解放;以孙中山为代表的革命派主张学习西方的民主共和制,进行辛亥革命,推翻了中国两千多年的君主专制制度,建立了中华民国,使得民主共和观念深入人心,促进中国政治近代化;新文化运动主张学习西方的民主与科学思想,促进中国的思想解放.

由此可知,中国近代化的道路曲折,但是对中国政治、经济、思想、文化等方面的进步起了重要影响.

【解析】

论述的主题,首先依据材料可以得出主题是中国近代化的历程曲折,但是对中国影响巨大.然后对主题进行阐述,可从鸦片战争后近代中国的近代化的历程及其影响的相关史实说明即可,最后得出结论.

故答案为:

主题:中国近代化的历程曲折,但是对中国影响巨大.

阐述:鸦片战争后,随着西方列强的入侵,一方面给中国带来巨大的灾难,另一方面也冲击了中国旧有的经济、政治、思想,促进了中国的近代化.以林则徐、魏源为代表的地主阶级抵抗派主张“师夷长技以制夷”,虽然没有实践,但是促使中国开眼看世界;洋务派掀起洋务运动,学习西方的先进技术,虽然最终没有使中国走上富强的道路,但是开启了中国经济、军事、外交、教育等方面的近代化;康梁为代表的维新派主张学习西方的君主立宪制度,实行戊戌变法,虽然结果失败,但是促进中国的思想解放;以孙中山为代表的革命派主张学习西方的民主共和制,进行辛亥革命,推翻了中国两千多年的君主专制制度,建立了中华民国,使得民主共和观念深入人心,促进中国政治近代化;新文化运动主张学习西方的民主与科学思想,促进中国的思想解放.

由此可知,中国近代化的道路曲折,但是对中国政治、经济、思想、文化等方面的进步起了重要影响.

高三历史试题

一.选择题(本大题共24小题,每题2分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.斯塔夫里 阿诺斯《全球通史》中写到:三次灾难性的战争使中国受到了巨大的刺激:第一次是1840~1842年同英国的战争,第二次是1856~1860年同英法的战争,第三次是1894~1895年同日本的战争。这三次战争的共同之处是

A.中国逐步卷入资本主义世界市场

B.中央机构完全半殖民地化

C.通商口岸开放由内地向沿海扩展

D.列强侵略以资本输出为主

2.下图是英国对华输出总值走势图。对此解读正确的是

A.五口通商促进英国对华贸易发展迅速

B.工业革命后英国加大对中国的资本输出

C.自然经济的强势存在使英国对华贸易徘徊不前

D.英国对华输出的商品不适应中国市场消费需求

3.

“九一八”事变后,蒋介石和部分国民党高级将领认识到,中国对日抗战是持久战,必须以空间换时间。淞沪会战的紧要关头,蒋介石曾经在日记中写道:“凡我中国之寸土失地皆洒满吾中华民族黄帝子孙之血迹,使我世世子孙皆踏此血迹而前进,永久不忘倭寇侵占与惨杀之历史……”。在日军攻占南京后,他拒绝德国方面的斡旋,坚持既定的抗战国策。决定蒋介石抗战态度的主要因素是

A.战争的性质

B.对敌我双方形势的正确分析

C.国际方面的有利条件

D.民族立场

4.辛亥革命后兴起了“国货运动”。当时民族工商业者创国货品牌,在广告上推销自己的商品,如“大国耻,用人民的血来洗,小国耻,用五洲固本皂来洗”。“国货运动”在当时号称“文明排外”,产生的主要影响是

A.促进了民族工业的发展

B.盲目排外,影响了学习外国

C.引起了外国武力干涉

D.强化了民众的极端民族主义

5.把握历史阶段特征有助于学好历史。下表反映了中国近现代史四个不同时期阶段特征的主题词,其中1921~1935年处应该填写(

)

1894--1912:推翻帝制,走向共和

1921--1935:

1949--1956:民族独立,获得新生

1978--2001:改革开放,坚定不移

A.五四风雷,抗日烽火

B.开天辟地,渐趋成熟

C.国共对峙,走向抗战

D.星星之火,力挽狂澜

6.毛泽东在总结中国新民主主义革命胜利的经验时曾说:“我们有许多宝贵的经验。一个有纪律的,有马克思列宁主义的理论武装的,采取自我批评方法的,联系人民群众的党,一个由这样的党领导的军队。”下列能够为上述经验提供实践依据的是(

)

A.辛亥革命、南昌起义、一届人大

B.武昌起义、五四运动、三大战役

C.南昌起义、遵义会议、三大战役

D.中共一大、遵义会议、十一届三中全会

7.建党以来,中国共产党人无论在民主革命还是在社会主义建设中所体现出来的坚定信念和崇高人格,成为我们战胜艰难险阻并取得伟大胜利的精神动力。图2和图3反映了某一时期中国共产党党员数量消长和成分构成变化的基本情况,其中a年和b年分别指

图2党员数量消长

图3党员成分构成变化

A.1921年和1922年

B.1927年和1928年

C.1937年和1938年

D.1949年和1950年

8.以下是王同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是

类别

1860—1899年

1902年—1904年

数量

比重

数量

比重

哲学、社会科学

123种

22%

327种

61%

自然科学

162种

29%

112种

21%

应用科学

225种

41%

56种

11%

A.从侧重科技到侧重人文

B.从持续高涨到趋于停滞

C.从被动接受到主动追求

D.从全盘西化到中西结合

9.梁启超在《五十年中国进化概论》中说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期,先从□□上感觉不足……第二期,是从□□上感觉不足……第三期,便是从□□根本上感觉不足。”此处省略的三个词分别是(

)

A.器物

制度

文化

B.器物

文化

制度

C.文化

制度

器物

D.制度

文化

器物

10.“通州之设纱厂,为通州民生计,亦即为中国利源计。通(通州)产之棉,力耕丝长,冠绝亚洲,为日厂之所必需,花往纱来,日盛一日,捐我之产以资人,人即用资于我之货以售我,无异于沥血肥虎,而袒肉以继之,利之不保,我民日贫,国于何赖?下走(我)寸心不死,……今厂工已毕,纱机已开,凡我共事之人,既各任一事以专责成。”材料反映的主要思想是(

)

A.

变革政体实行君主立宪

B.

发展实业挽救民族危亡

C.

创办实业解决民生疾苦

D.

学习西方发展资本主义

11.全面抗战爆发前后短时期内,国民政府组织了极大的人力、物力将东部沿海的大部分高等学校和大量战略物资、工矿企业抢运到了云、贵、川等地。有史学家称其为“东方的敦克尔大撤退”,这次“大撤退”最重要的意义在于

A.粉碎了日本帝国主义掠夺中国资源的阴谋

B.改变了中国的工业布局

C.为迁都重庆奠定了基础

D.为持久抗战奠定了基础

12.民国时期,皖南徽州地区“书报之传递不易也,而新闻绝少……货物之输运不便也,出者停滞,入者价贵”。江南铁路通车后,“一般民众往日之穿土布者,今日多改为洋布;往日之用自制器具者,今日多改为舶来品……徽州,已变成了都市,徽州人一向守旧的思想,也因而起了划时代的变化。”上述材料说明铁路使徽州

①商品价格日渐下降

②市场上洋货流行

③思想观念逐步解放

④生活习惯日趋文明

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

13.1908年,上海《图画日报》上刊载了这样一则小故事:一位乡下私塾先生前往城里的新式学校任教,把电灯当作鬼火,吓得彻夜未眠;讲解新教材的课文时牵强附会地把孟德斯鸠当作曹操(字孟德)。从材料中可以看出

A.上海已成为国际大都市

B.第二次工业革命成果传入中国

C.启蒙思想在中国广泛传播

D.西式教育取代了中国的私塾教育

14.梁启超是中国揭示和宣传近代民族主义的第一人。(1902年)他发表《论民族竞争之大势》,明确提出:“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。”根据材料指出梁启超表达出的“民族情绪”的影响有:

①推动维新思想的形成

②唤起民众救亡图存的民族意识

③促成戊戌变法的开展

④激励有识人士探索救国救民的道路

A.①③

B.②④

C.①②④

D.①②③④

15.新文化运动被誉为“思想文化领域的辛亥革命”、“中国的文艺复兴运动和启蒙运动”。

这是因它

①沉重打击了专制主义,动摇了封建思想的统治地位②是一次伟大的思想解放运动

③弘扬了民主和科学精神 ④传播了马克思主义 ⑤促进了科学、文化教育事业的发展

A.①②④⑤

B.①②③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③⑤

16.鸦片战争中,一些清朝官员看到英舰不用帆桨也能行驶自如,认为“英人使用妖术”,于是请来法师助阵破敌。这一现象主要反映了

A.英国的军事力量远远超过清朝

B.部分官员闭目塞听,愚昧无知

C.清政府动员各界力量参加抗英

D.清军将领采取消极抵抗的政策

17.观察下图并阅读简介,结合所学知识,指出下列对圆明园大水法的描述正确的一组是

①建于清朝初期

②毁于西方列强侵略

③反映了清朝由盛转衰的趋势

④体现西学东渐的影响

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

18.近代中国人慨叹:“泰西公法,于平等之国设领事官,不过保护其民之商务,如有词讼及科罪,仍由各国之地方官照例科断。惟于中国、土耳其、……不以平等之例相待。”这种现象

A.在《辛丑条约》签订后开始出现

B.客观上有利于自然经济的瓦解

C.说明中国政府丧失了官吏任免权

D.反映了中国的司法主权已不完整

19.雅虎知识堂评价某战役“是国共合作、共创民族抗战伟业在战役上配合的典范……从阎锡山接受周恩来建议,建立战地动员会,到八路军吸收友军阵地战、阻击战经验,整个战役过程中无不闪烁着民族团结精神的光辉……同时也为新形势下的国共合作积累了经验。”依据所学,可以得知战役名称是

A.平型关战役

B.淞沪会战

C.台儿庄战役

D.百团大战

20.当代著名历史学家雷姬在谈及民族主义时说:“一个正义的运动,只有情感是不够的,民族主义也一样。没有理性的指导和束缚,就很容易被各式各样的人所利用。”下列能够论证上述观点的是

A.义和团运动

B.太平天国运动

C.戊戌变法

D.辛亥革命

21.《大公报》载文说:

“几千年来,中国人所怀抱的观念是‘天下',是‘家族',近代西方的民族意识和国家观念,始终没有打入我们老百姓的骨髓里……(今天)我们从亡国灭种的危机中,开始觉悟了中国民族的整体性和不可分性。这是民族自觉史的开端,

是真正的新中国国家的序幕”。该文发表的历史背景是

A.甲午战争爆发

B.中华民国建立

C.抗日战争爆发

D.中华人民共和国成立

22.“从18世纪以来,讲科学理性、讲自由、讲人权、讲法治、讲个人的尊严,这些价值通过五四成为当代中国知识分子文化结构中所不可或缺的一些基本价值。”

这表明了五四运动

A.标志着新民主主义革命的开端

B.体现了中国人的爱国主义精神

C.弘扬了科学与民主的精神

D.促成了马克思主义的广泛传播

23.1949年5月,解放上海的战斗结束,成千上万的解放军指战员整齐地睡在马路上。对此,美国的《生活》杂志称:“这个行动宣告国民党时代已经结束。”这主要是指

A.上海解放后,国民党的统治宣告结束

B.中共及解放军赢得人民的拥戴

C.美国已放弃扶蒋反共的政策

D.人民解放战争取得决战胜利

24.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公爽于燕,都蓟(今北京)。分封

A.推动了文化的交流与文化认同

B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制

D.确立了贵族世袭特权

Ⅱ卷(非选择题

共52分)

二、非选择题(本大题共3题)

25.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

1912年元旦,以孙中山为首的南京临时政府颁布了《中华民国国歌》:“东亚开化中华早,揖关追欧田帮新造,飘扬五色旗国荣光,锦绣山河普照,我同胞鼓舞文明,世界和平永葆。”

材料二

1912---1921年民族工业名牌产品表

行业

企业名称

经营者

籍贯

面粉、棉纱

茂新、福新等公司

荣宗教、荣德生兄弟

江苏无锡

酿酒

张裕酿酒公司

张振勤(本为华侨)

广东大城

火柴

鸿生火柴公司

刘鸿生

浙江定海

卷烟

南洋兄弟烟草公司

简熙南、简玉阶兄弟(华侨)

广东南海

化工

水利化学工业公司

范旭东

湖南湘阴

机器制造

求新机器制造厂

朱志尧

上海

(1)依据材料一,分析中华民国国歌表达了怎样的政治愿望?为实现“揖美追欧”,民国政府在政治、经济、文化生活方面采取了哪些措施?(各举一例)(10分)

(2)根据材料二及所学知识,分析表格中华民族工业发展的特点,并指出这一时期民族资本主义的发展对中国社会变革产生了怎样的政治影响。(10分)

26.阅读下列材料,回答以下问题:

材料一

在1905年2月至9月之间,《申报》直接涉及革命党人活动的新闻仅仅只有3则:《乱首被获》(4月28日)、《拿获华兴会匪要电》、《又获华兴同仇各余党》。

——朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

材料二

1912年元旦的《申报》以显著地位刊登庆祝标语和祝词。其中一条标语是:“中华民民万岁”。……在《共和国大总统履任祝词》的最后写道:“共和造端,一人首揭。毂我蒸民,振兴实业。四万万众,人足家给。轶美驾欧,扬我国力。”

——根据《申报的兴衰》和《清末四十年申报史料》整理

(1)上述两则材料表明《申报》对民主革命的态度发生了怎样的变化?材料二中把“中华民国”改为“中华民民”的用意是什么?学者们认为《申报》的祝词反映了中华民族的时代要求,当时的时代要求是什么?为什么会有这样的要求?

(10分)

材料三

(南京临时政府成立后)从中央到地方各级政府纷纷下令剪辫子,形成一股强大的剪辫运动的社会潮流,被人们称为“辫子革命”。……到1917年,“民国成立,于今六载,南方人民久已将辫发剪除净绝,间有垂乘拖豚尾者,亦千百人中之一、二耳。”

——摘自《孙中山与中国社会的变迁》

(辛亥革命后)社会风俗和人的思想发生了很大变化……人们之间不许称“大老爷”。男人剪了辫子,女人裹脚大大减少。吸食鸦片不再被认为是一种体面的事。……

——摘自《中外历史人物评说》人教版教科书

(2)根据材料三,简要说明“剪辫运动”的实质。结合所学知识分析,为什么辛亥革命要采取剪辫子、改称呼、禁缠足等移风易俗的措施?(4分)

材料四

皇帝……加今都可以被打倒,那么,还有什么陈腐的东西不可以怀疑、不可以打破?思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。

——金冲及《辛亥革命改变了中国》

(3)依据材料四并结合所学知识分析,辛亥革命后“这股思想解放的洪流”是怎样“奔腾向前,不可阻挡了”的?

(6分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

近代中国接触的西洋“除了强大的武力,尚有别具一格的政治组织、经济力量、高度文化,一旦彼此短兵相接,中国的藩篱为之突破,立国基础为之震撼”。面对这“旷古未有的变局”,中国“应付的困难就从此开始了,但前途放大光明、得大幸福的希望亦即寄托在这个大变化上”。

——摘编自吕思勉《中国通史》等

围绕材料,结合中国近代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)

高三历史参考答案

1.A

2.C

3.D

4.A

5.B

6.C

7.B

8.A

9.A

10.B

11.C

12.C

13.B

14.B

15.D

16.B

17.C

18.D

19.A

20.A

21.C

22.C

23.B

24.A

25(1)政治愿望:资产阶级民主共和;世界和平。(4分)

措施:政治——颁布《临时约法》,确立共和政体。经济——奖励实业,鼓励发展民族资本主义工商业。文化生活——翦辫子;在称呼上,改“大人”为“先生”;在礼仪上,改跪拜为握手等。(6分)

(2)特点:工业结构比例失调,轻工业发展较快。重工业和新兴的化工工业获得一定程度的发展。(4分)政治影响:资产阶级力量壮大,发起新文化运动。(2分)中国无产阶级队伍的壮大,为实现中国革命由旧民主主义革命向新民主主义革命的转变和中国共产党的成立,提供了阶级基础。(4分)

26(1)态度:从漠视、非议到认同、赞赏。

用意:强调中华民国的主权属于国民全体,强调主权在民。时代要求:民族独立、国家富强。

理由:当时中国深受列强侵略和君主专制的束缚;民族资本主义经济发展有限,国家积贫积弱。

(2)实质:是移风易俗的社会变革(也是反清革命的举措)。原因:旧的风俗习惯会阻碍革命。移风易俗会让人们接受新的思想观念和推动社会进步。

(3)辛亥革命解放了人们的思想,使民主共和的观念深入人心;袁世凯等人复辟帝制相继失败;新文化运动对封建专制思想发起了全面进攻;五四运动以后开始传播马克思主义,思想解放的潮流不可阻挡。

27.

【答案】

主题:中国近代化的历程曲折,但是对中国影响巨大.

阐述:鸦片战争后,随着西方列强的入侵,一方面给中国带来巨大的灾难,另一方面也冲击了中国旧有的经济、政治、思想,促进了中国的近代化.以林则徐、魏源为代表的地主阶级抵抗派主张“师夷长技以制夷”,虽然没有实践,但是促使中国开眼看世界;洋务派掀起洋务运动,学习西方的先进技术,虽然最终没有使中国走上富强的道路,但是开启了中国经济、军事、外交、教育等方面的近代化;康梁为代表的维新派主张学习西方的君主立宪制度,实行戊戌变法,虽然结果失败,但是促进中国的思想解放;以孙中山为代表的革命派主张学习西方的民主共和制,进行辛亥革命,推翻了中国两千多年的君主专制制度,建立了中华民国,使得民主共和观念深入人心,促进中国政治近代化;新文化运动主张学习西方的民主与科学思想,促进中国的思想解放.

由此可知,中国近代化的道路曲折,但是对中国政治、经济、思想、文化等方面的进步起了重要影响.

【解析】

论述的主题,首先依据材料可以得出主题是中国近代化的历程曲折,但是对中国影响巨大.然后对主题进行阐述,可从鸦片战争后近代中国的近代化的历程及其影响的相关史实说明即可,最后得出结论.

故答案为:

主题:中国近代化的历程曲折,但是对中国影响巨大.

阐述:鸦片战争后,随着西方列强的入侵,一方面给中国带来巨大的灾难,另一方面也冲击了中国旧有的经济、政治、思想,促进了中国的近代化.以林则徐、魏源为代表的地主阶级抵抗派主张“师夷长技以制夷”,虽然没有实践,但是促使中国开眼看世界;洋务派掀起洋务运动,学习西方的先进技术,虽然最终没有使中国走上富强的道路,但是开启了中国经济、军事、外交、教育等方面的近代化;康梁为代表的维新派主张学习西方的君主立宪制度,实行戊戌变法,虽然结果失败,但是促进中国的思想解放;以孙中山为代表的革命派主张学习西方的民主共和制,进行辛亥革命,推翻了中国两千多年的君主专制制度,建立了中华民国,使得民主共和观念深入人心,促进中国政治近代化;新文化运动主张学习西方的民主与科学思想,促进中国的思想解放.

由此可知,中国近代化的道路曲折,但是对中国政治、经济、思想、文化等方面的进步起了重要影响.

同课章节目录