第10课 短新闻两篇-别了,不列颠尼亚 (35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 短新闻两篇-别了,不列颠尼亚 (35张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1014.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-11-02 19:43:34 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。 小河弯弯向南流

流到香江去看一看

东方之珠我的爱人

你的风采是否浪漫依然

月儿弯弯的海港

夜色深深灯火闪亮

东方之珠整夜未眠

守着沧海桑田变幻的诺言

让海风吹拂了五千年

每一滴泪珠仿佛都说出你的尊严

让海潮伴我来保佑你

请别忘记我永远不变黄色的脸

船儿弯弯入海港

回头望望沧海茫茫

东方之珠拥抱着我

让我温暖你那沧凉的胸膛

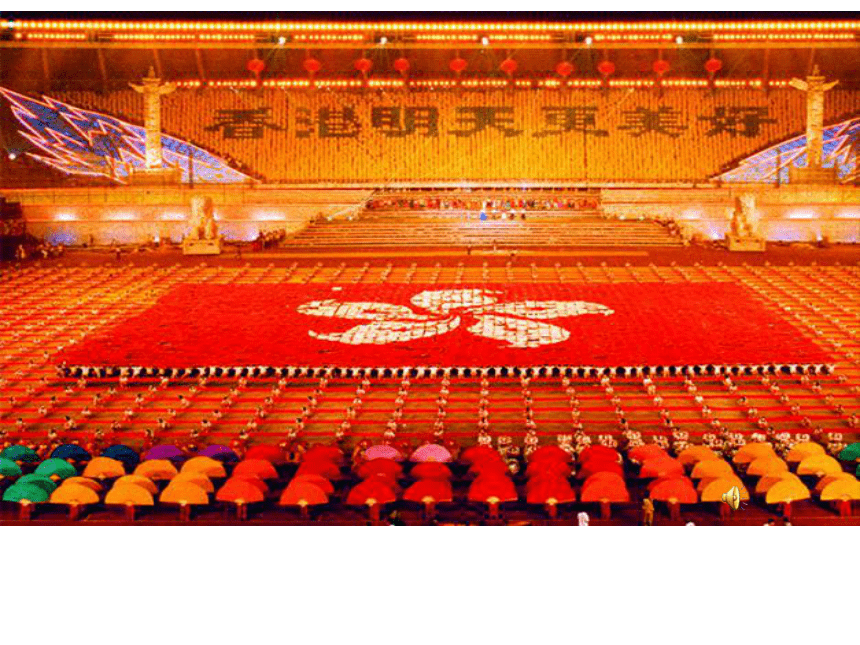

“东方之珠”——香港!跨进温暖的家门别了,“不列颠尼亚”

特写,也称新闻速写、新闻素描,要求用类似于电影“特写镜头”的手法反应事实,是作者深入新闻事件现场,采写制作的一种新闻价值高、现场感较强、篇幅短小的消息文体。

特写消息侧重于“再现”,往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。特写时效性、真实性、

客观性、简明性

课文是一篇特写,与一般的消息有什么异同? 概括性 通过具体的人物或事件来反映现实生活叙述(简洁明快)有较细致的描写,往往还有作者的议论 较短较长 强比消息稍弱一、多音字注音

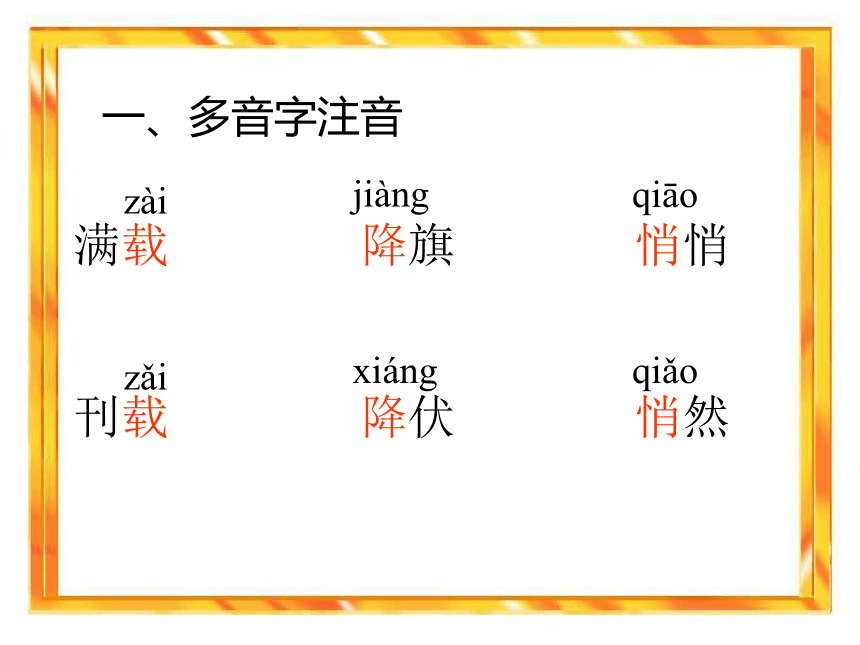

满载 降旗 悄悄

刊载 降伏 悄然zàizǎijiàngxiángqiāoqiǎo二、重点字的解释载

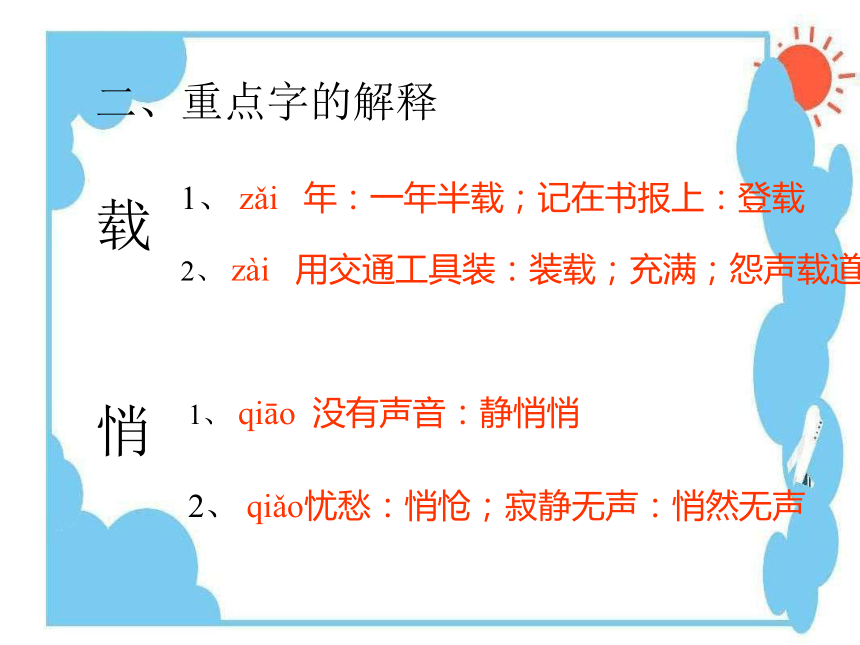

悄1、 zǎi 年:一年半载;记在书报上:登载2、 zài 用交通工具装:装载;充满;怨声载道1、 qiāo 没有声音:静悄悄2、 qiǎo忧愁:悄怆;寂静无声:悄然无声三、重 点 词 的 解释凝重

掩映

瞩目

子夜

易帜 字词解释凝重:庄重

掩映:彼此遮掩而互相衬托

瞩目:注目,把视线集中到一点上

子夜:半夜

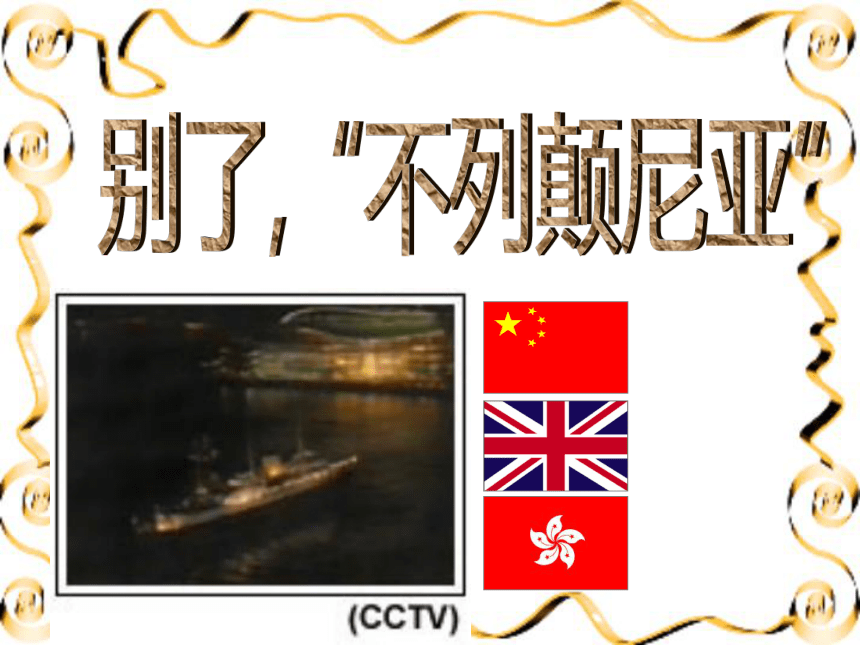

易帜:变换旗帜,文中指降英国国旗、 升 中国国旗理解标题 日常生活中,我们送别朋友,往往用“再见”这个词,但是本文用“别了”这个词是深有意味的。它是借用毛泽东写过的一篇文章《别了,司徒雷登》的篇名。“别”字说明从此不再.标题采用的是倒装句式。将“别了”置于句首,有突出强调的意味。强调英国在香港统治的结束,突出了香港从此以后脱离异国统治回归祖国这一主题。? 标题创意 1、旧题新用 意味深长; 2、句式倒装,重在突出、强调;3、寓虚境于实境,匠心独运,了无痕迹。实境虚境告别回归、雪耻根据新闻的结构特点,找一找这篇新闻的导语、正文、结语各是哪几段?

结构分析 导语(1);

正文(2—10);

结语(11)

描述现实场景时,兼顾历史的回顾,增加作品的厚重感。? 构思创意1、文中描写了英国撤退时的哪几个场景?

课堂讨论第一场景:4点30分,末任港督彭定康告别 港督府,降下港督旗帜。彭定康和女儿离开总督府第二场景:6时15分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。彭定康接过降下的旗帜手捧刚刚降下的英国国

彭定康神情黯然第三场景:子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗在香港最后一次降落,五星红旗升起。第四场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。1997年7月1日

英军卷旗走人 时间 地点 场景4:30港督府降下港督旗6:15添马舰军营东面降下英国国旗子夜时分升起五星红旗0:40不列颠尼亚号离开香港举行告别仪式7:45第二次降旗仪式中英交接 易帜7月1号凌晨第一分钟6月30号最后一分钟威尔士亲王军营旁本文语言具有什么样的特点呢?课堂讨论本文语言具有什么样的特点呢? (1)“一百五十六年前,一个叫爱德华的英国舰长带领士兵占领了港岛在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在‘威尔士亲王’军营旁的这个地方降下了米字旗。”语言平实,鲜明的对比,其中包含了中国人民对长达一个半世纪的殖民统治结束的欣喜之情。 “在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降落,英国对香港长达一个半世纪的统治宣告结束。” 国旗是一个国家的象征,英国米字旗的降落,象征着英国殖民统治的结束。作者郑重地记录下这一历史时刻,含蓄地表达了一种祖国恢复对香港行使主权的喜悦心情。

从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。 对中国人民来说,英国在香港进行殖民统治的这段历史是刻骨铭心的,是不应该忘记的。中国人民经过漫长的等待,终于迎来了香港回到祖国的怀抱的一天。作者通过精确地记下英国统治香港的时间来表现,语言非常含蓄,很有分寸。“大英帝国从海上来,又从海上去。”

“从海上来”,是说当年不可一世的英国远征军强占了中国领土,开始了殖民统治;“从海上去”,明写查尔斯王子和港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,实际指英国殖民统治的结束。

本文语言具有什么样的特点呢?庄重

含蓄中包含很多

言外之意

2.这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料。请找出来(在哪些段落里),体会它们在文章中的作用。如:第4、7、11自然段。背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。课堂讨论3、作者在叙事时为什么要将事件具体到分? 符合特写要求,一是真实;二是再现历史过程。 4、在这四个场景的描写中,作者为什么一再突出“蒙蒙细雨”和“雨越下越大”这样的自然环境? (1)衬托英国末任港督离任时的心情。

(2)雨过必将天晴,暗示香港灿烂的明天。 知识扩展(5分钟)对繁华的香港这颗“东方之珠”,你还知道多少?香港回归祖国,你知道哪位国家领导在其中作出了巨大贡献吗?邓小平与香港回归1982年9月,中英关于香港地位的谈判,在邓小平和当时的英国首相撒切尔夫人之间进行。 邓小平态度坚决地告诉撒切尔夫人:“主权的问题不是一个可以讨论的问题……我可以明确地告诉你们,中国在1997年要收回的不仅是新界,而且包括本岛、九龙,否则,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交待,甚至也不能向世界人民交待。 ”邓小平的话,令当时有着“铁娘子”之称的英国首相撒切尔夫人,在这位中国的“钢汉子”面前,低下了头。

特写消息侧重于“再现”,往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。特写时效性、真实性、

客观性、简明性

课文是一篇特写,与一般的消息有什么异同? 概括性 通过具体的人物或事件来反映现实生活叙述(简洁明快)有较细致的描写,往往还有作者的议论 较短较长 强比消息稍弱一、多音字注音

满载 降旗 悄悄

刊载 降伏 悄然zàizǎijiàngxiángqiāoqiǎo二、重点字的解释载

悄1、 zǎi 年:一年半载;记在书报上:登载2、 zài 用交通工具装:装载;充满;怨声载道1、 qiāo 没有声音:静悄悄2、 qiǎo忧愁:悄怆;寂静无声:悄然无声三、重 点 词 的 解释凝重

掩映

瞩目

子夜

易帜 字词解释凝重:庄重

掩映:彼此遮掩而互相衬托

瞩目:注目,把视线集中到一点上

子夜:半夜

易帜:变换旗帜,文中指降英国国旗、 升 中国国旗理解标题 日常生活中,我们送别朋友,往往用“再见”这个词,但是本文用“别了”这个词是深有意味的。它是借用毛泽东写过的一篇文章《别了,司徒雷登》的篇名。“别”字说明从此不再.标题采用的是倒装句式。将“别了”置于句首,有突出强调的意味。强调英国在香港统治的结束,突出了香港从此以后脱离异国统治回归祖国这一主题。? 标题创意 1、旧题新用 意味深长; 2、句式倒装,重在突出、强调;3、寓虚境于实境,匠心独运,了无痕迹。实境虚境告别回归、雪耻根据新闻的结构特点,找一找这篇新闻的导语、正文、结语各是哪几段?

结构分析 导语(1);

正文(2—10);

结语(11)

描述现实场景时,兼顾历史的回顾,增加作品的厚重感。? 构思创意1、文中描写了英国撤退时的哪几个场景?

课堂讨论第一场景:4点30分,末任港督彭定康告别 港督府,降下港督旗帜。彭定康和女儿离开总督府第二场景:6时15分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。彭定康接过降下的旗帜手捧刚刚降下的英国国

彭定康神情黯然第三场景:子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗在香港最后一次降落,五星红旗升起。第四场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。1997年7月1日

英军卷旗走人 时间 地点 场景4:30港督府降下港督旗6:15添马舰军营东面降下英国国旗子夜时分升起五星红旗0:40不列颠尼亚号离开香港举行告别仪式7:45第二次降旗仪式中英交接 易帜7月1号凌晨第一分钟6月30号最后一分钟威尔士亲王军营旁本文语言具有什么样的特点呢?课堂讨论本文语言具有什么样的特点呢? (1)“一百五十六年前,一个叫爱德华的英国舰长带领士兵占领了港岛在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在‘威尔士亲王’军营旁的这个地方降下了米字旗。”语言平实,鲜明的对比,其中包含了中国人民对长达一个半世纪的殖民统治结束的欣喜之情。 “在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降落,英国对香港长达一个半世纪的统治宣告结束。” 国旗是一个国家的象征,英国米字旗的降落,象征着英国殖民统治的结束。作者郑重地记录下这一历史时刻,含蓄地表达了一种祖国恢复对香港行使主权的喜悦心情。

从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。 对中国人民来说,英国在香港进行殖民统治的这段历史是刻骨铭心的,是不应该忘记的。中国人民经过漫长的等待,终于迎来了香港回到祖国的怀抱的一天。作者通过精确地记下英国统治香港的时间来表现,语言非常含蓄,很有分寸。“大英帝国从海上来,又从海上去。”

“从海上来”,是说当年不可一世的英国远征军强占了中国领土,开始了殖民统治;“从海上去”,明写查尔斯王子和港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,实际指英国殖民统治的结束。

本文语言具有什么样的特点呢?庄重

含蓄中包含很多

言外之意

2.这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料。请找出来(在哪些段落里),体会它们在文章中的作用。如:第4、7、11自然段。背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。课堂讨论3、作者在叙事时为什么要将事件具体到分? 符合特写要求,一是真实;二是再现历史过程。 4、在这四个场景的描写中,作者为什么一再突出“蒙蒙细雨”和“雨越下越大”这样的自然环境? (1)衬托英国末任港督离任时的心情。

(2)雨过必将天晴,暗示香港灿烂的明天。 知识扩展(5分钟)对繁华的香港这颗“东方之珠”,你还知道多少?香港回归祖国,你知道哪位国家领导在其中作出了巨大贡献吗?邓小平与香港回归1982年9月,中英关于香港地位的谈判,在邓小平和当时的英国首相撒切尔夫人之间进行。 邓小平态度坚决地告诉撒切尔夫人:“主权的问题不是一个可以讨论的问题……我可以明确地告诉你们,中国在1997年要收回的不仅是新界,而且包括本岛、九龙,否则,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交待,甚至也不能向世界人民交待。 ”邓小平的话,令当时有着“铁娘子”之称的英国首相撒切尔夫人,在这位中国的“钢汉子”面前,低下了头。