《最后一课》教学设计

图片预览

文档简介

课题

《最后一课》

教学目标

1.会复述课文,并知道最后一课的特殊含义;

2.能辨识描写人物的方法,并对人物作出评价。

教学重点、难点

1.会复述课文,并知道最后一课的特殊含义;

2.能辨识描写人物的方法,并对人物作出评价。

教学过程

情境导入

在中国十七世纪六七十年代,列强用枪炮叩响中国的大门,战火连绵,家园被毁,妻离子散,多灾多难的中国百姓,放下锄头,拿起长刀,用不屈书写传奇,昏庸的封建统治者和只会敛财的官员,被炮声惊醒,只顾割地赔款,苟延残喘,“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,穿过崇山峻岭,同一时期,在地球上的另一个国家也被战火波及,那里又是怎样一番场景,今天让我们跟随都德的脚步走进《最后一课》。

预习展示

1.作家作品相关信息。(学生展示,老师补充)

(1)

阿尔封斯·都德,法国19世纪后半期的小说家。

(2)他的短篇小说有不少是以普法战争为题材的。《最后一课》就是都德爱国主义短篇小说的代表作之一。

2.学生认读字词。

体裁。

(1)小说的概念:小说以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来广阔地反映社会生活。

(2)小说的三要素: 人物、情节和环境。

4.这篇小说的主人公

,主要事件

。

三、自主探究

1.速读课文,用简洁的语言复述课文主要内容。

用第三人称复述;

按照图片的顺序复述;

讲清事件的起因、经过、结果。

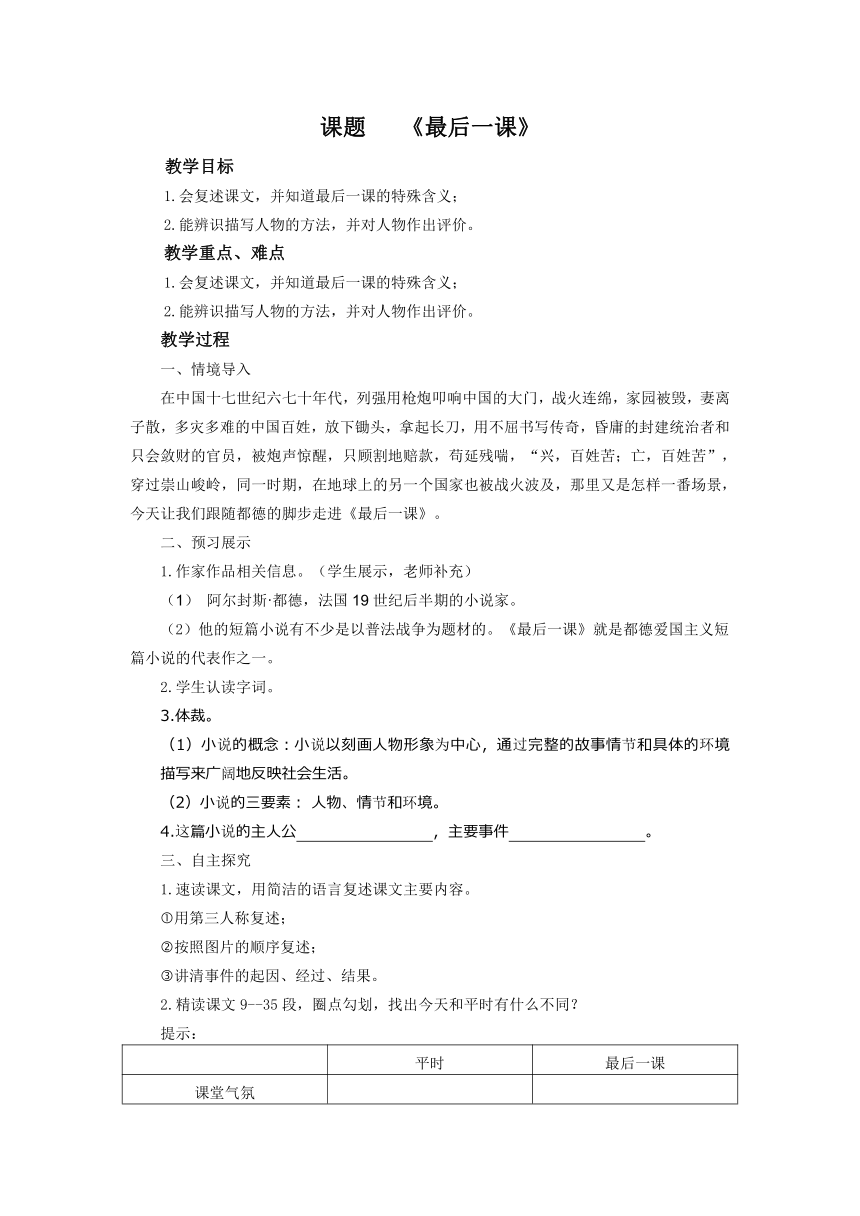

2.精读课文9--35段,圈点勾划,找出今天和平时有什么不同?

提示:

平时

最后一课

课堂气氛

学生

服饰

老师

态度

语气

这堂课的内容

3.学生代表读23、24、25段,体会哈墨尔先生语言的内涵。

4.这是一堂

的课。

背景:

一八七零年七月,法国首先向普鲁士宣战,九月,色当一役,法军大败,拿破仑三世被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等三分之一以上的土地。这时,对法国来说,已经变成自卫战争。面对普鲁士军队的烧杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这个短篇小说,就以沦陷了的阿尔萨斯的一个小学校被迫改学德文的事为题材,通过描写最后一堂法文课的情景。这最后一课虽然短暂,却让我们感受到了阿尔萨斯人的悲痛的心情。

主要的原因:对祖国的爱。

拓展延伸

你眼中的哈墨尔先生和小弗朗茨

他是一位

的老师,尽管

,他仍然

;

他是一位

的学生,尽管

,他仍然

;

阿尔萨斯人民是一群

的法国人,尽管

,他们仍然

。

小结

一场

的战争,

丧失

之权

一堂

的课,

道尽

之恨。

一群

的人,

迸发

之情。

作业设计

必做题

1.识记重点字词。

2.完成《课堂内外》。

选做题

A以上课迟到为场景,通过语言,神态,动作三个方面来表现人物。

B综合性学习

活动一:【探源释义】汉字很有趣。老师提供了《辞海》中“集”字“佳”部的注释:“佳:短尾鸟”。请你解释《诗经》“黄鸟于飞,集于灌木”一句中“集”的意思”。

活动二:【妙联拾珠】对联很精妙。老师将宁波天一阁的一副对联“石潭白鱼______出没,草屋老树相因依”隐去一字,请你选择正确的一项,补全上联,使之表现出鱼儿无拘无束的情态。(

) A.相

B.自

C.急

D.少

板书设计

教学反思

《最后一课》

教学目标

1.会复述课文,并知道最后一课的特殊含义;

2.能辨识描写人物的方法,并对人物作出评价。

教学重点、难点

1.会复述课文,并知道最后一课的特殊含义;

2.能辨识描写人物的方法,并对人物作出评价。

教学过程

情境导入

在中国十七世纪六七十年代,列强用枪炮叩响中国的大门,战火连绵,家园被毁,妻离子散,多灾多难的中国百姓,放下锄头,拿起长刀,用不屈书写传奇,昏庸的封建统治者和只会敛财的官员,被炮声惊醒,只顾割地赔款,苟延残喘,“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,穿过崇山峻岭,同一时期,在地球上的另一个国家也被战火波及,那里又是怎样一番场景,今天让我们跟随都德的脚步走进《最后一课》。

预习展示

1.作家作品相关信息。(学生展示,老师补充)

(1)

阿尔封斯·都德,法国19世纪后半期的小说家。

(2)他的短篇小说有不少是以普法战争为题材的。《最后一课》就是都德爱国主义短篇小说的代表作之一。

2.学生认读字词。

体裁。

(1)小说的概念:小说以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来广阔地反映社会生活。

(2)小说的三要素: 人物、情节和环境。

4.这篇小说的主人公

,主要事件

。

三、自主探究

1.速读课文,用简洁的语言复述课文主要内容。

用第三人称复述;

按照图片的顺序复述;

讲清事件的起因、经过、结果。

2.精读课文9--35段,圈点勾划,找出今天和平时有什么不同?

提示:

平时

最后一课

课堂气氛

学生

服饰

老师

态度

语气

这堂课的内容

3.学生代表读23、24、25段,体会哈墨尔先生语言的内涵。

4.这是一堂

的课。

背景:

一八七零年七月,法国首先向普鲁士宣战,九月,色当一役,法军大败,拿破仑三世被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等三分之一以上的土地。这时,对法国来说,已经变成自卫战争。面对普鲁士军队的烧杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这个短篇小说,就以沦陷了的阿尔萨斯的一个小学校被迫改学德文的事为题材,通过描写最后一堂法文课的情景。这最后一课虽然短暂,却让我们感受到了阿尔萨斯人的悲痛的心情。

主要的原因:对祖国的爱。

拓展延伸

你眼中的哈墨尔先生和小弗朗茨

他是一位

的老师,尽管

,他仍然

;

他是一位

的学生,尽管

,他仍然

;

阿尔萨斯人民是一群

的法国人,尽管

,他们仍然

。

小结

一场

的战争,

丧失

之权

一堂

的课,

道尽

之恨。

一群

的人,

迸发

之情。

作业设计

必做题

1.识记重点字词。

2.完成《课堂内外》。

选做题

A以上课迟到为场景,通过语言,神态,动作三个方面来表现人物。

B综合性学习

活动一:【探源释义】汉字很有趣。老师提供了《辞海》中“集”字“佳”部的注释:“佳:短尾鸟”。请你解释《诗经》“黄鸟于飞,集于灌木”一句中“集”的意思”。

活动二:【妙联拾珠】对联很精妙。老师将宁波天一阁的一副对联“石潭白鱼______出没,草屋老树相因依”隐去一字,请你选择正确的一项,补全上联,使之表现出鱼儿无拘无束的情态。(

) A.相

B.自

C.急

D.少

板书设计

教学反思

同课章节目录

- 第一单元 长征之歌

- 一 七律 长征

- 二 老山界

- 三 *草

- 四 *《长征》节选

- 诵读欣赏 诗人 领袖

- 写作 写清楚一件事的起因、经过和结果

- 口语交际 当一次主持人

- 第二单元 爱国情怀

- 五 *枣核

- 六 最后一课

- 七 *始终眷恋着祖国

- 八 古代诗词四首

- 九 晏子使楚

- 诵读欣赏 革命烈士诗二首

- 写作 有详有略,详略得当

- 语文实践活动 品读爱国诗文 感受爱国情怀

- 第三单元 至爱亲情

- 十 背影

- 十一 回忆我的母亲

- 十二 *我的母亲

- 十三 *父母的心

- 十四 木兰诗

- 诵读欣赏 古诗二首

- 写作 合理安排文章的结构

- 口语交际 一姿一容总关情

- 第四单元 江山多娇

- 十五 阳关雪

- 十六 *阿里山纪行

- 十七 *蓝蓝的威尼斯

- 十八 湖心亭看雪

- 诵读欣赏 古诗三首

- 写作 写参观游览的文章

- 口语交际 假如我是导游

- 第五单元 人与环境

- 十九 苏州园林

- 二十 *都市精灵

- 二十一 幽径悲剧

- 二十二 *明天不封阳台

- 二十三 *治水必躬亲

- 诵读欣赏 文笔精华(三)一片阳光

- 写作 记叙中结合抒情和议论

- 修改文章专题训练

- 语文实践活动 短语学习与交流

- 第六单元 科技之窗

- 二十四 从小就要爱科学

- 二十五 *在太空中理家

- 二十六 *奇妙的克隆

- 二十七 活板

- 诵读欣赏 雁门太守行

- 写作 举例子 打比方 列数据

- 语文实践活动 模拟科技新闻发布会