2017秋语文版高中语文必修5第三单元同步教学课件:第11课 古瓷器 (共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 2017秋语文版高中语文必修5第三单元同步教学课件:第11课 古瓷器 (共18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-11-04 07:10:39 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。古瓷器查尔斯·兰姆 【教学设想】

教学目的

一、通过学习本文,引导学生思考人生,树立正确的人生观、价值观。

二、在阅读中理解作者对生活的感情。

三、了解“兰姆式”随笔的特点。重点难点

一、抓住文中关键语句,理解作者对生活的感悟。

二、培养学生鉴赏“兰姆式”随笔的特点的能力。【教学过程】

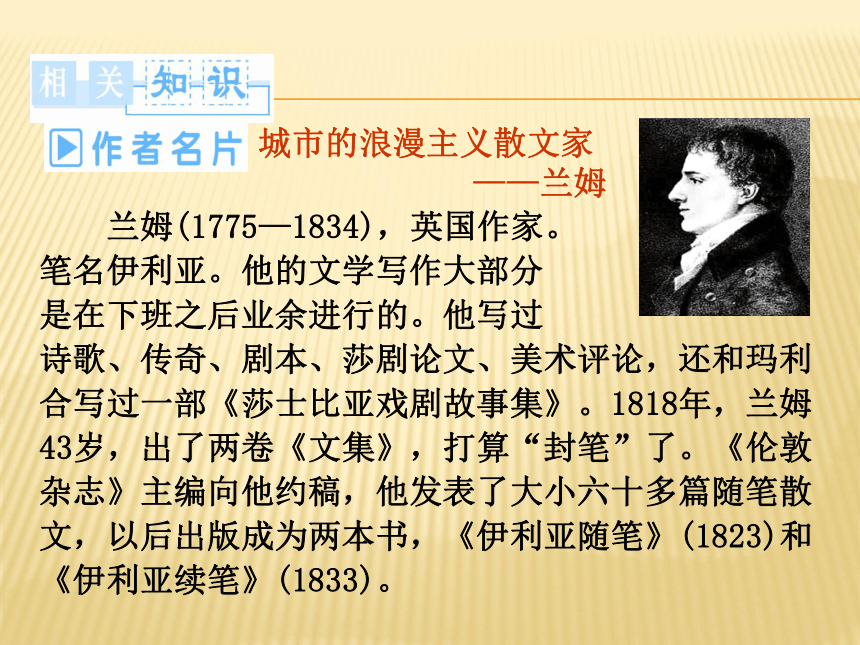

导入 曾经有人认为,读兰姆的散文,“定能启迪心智,涵养性灵,活跃思想,丰富感情,振奋精神,增加对生活的热爱和信心”。今天,让我们一起领略兰姆的散文《古瓷器》吧。 城市的浪漫主义散文家

——兰姆

兰姆(1775—1834),英国作家。

笔名伊利亚。他的文学写作大部分

是在下班之后业余进行的。他写过

诗歌、传奇、剧本、莎剧论文、美术评论,还和玛利合写过一部《莎士比亚戏剧故事集》。1818年,兰姆43岁,出了两卷《文集》,打算“封笔”了。《伦敦杂志》主编向他约稿,他发表了大小六十多篇随笔散文,以后出版成为两本书,《伊利亚随笔》(1823)和《伊利亚续笔》(1833)。 《古瓷器》选自兰姆的《伊利亚随笔集》。1820年10月《伦敦杂志》创刊,杂志编辑让兰姆不拘题材、写法、字数写点东西,他借用一个与他共过事的人的名字伊利亚做笔名写作。这些文章涉及人生与社会的谈书、论画、评戏、说牌、叙旧、记梦、拾遗等等方面。其中最优秀的五十三篇收集在兰姆的代表作《伊利亚随笔集》和《伊利亚随笔续集》中。

兰姆的随笔集中反映城市生活,尤其是伦敦的风貌,被称为城市的浪漫主义散文家。 随 笔

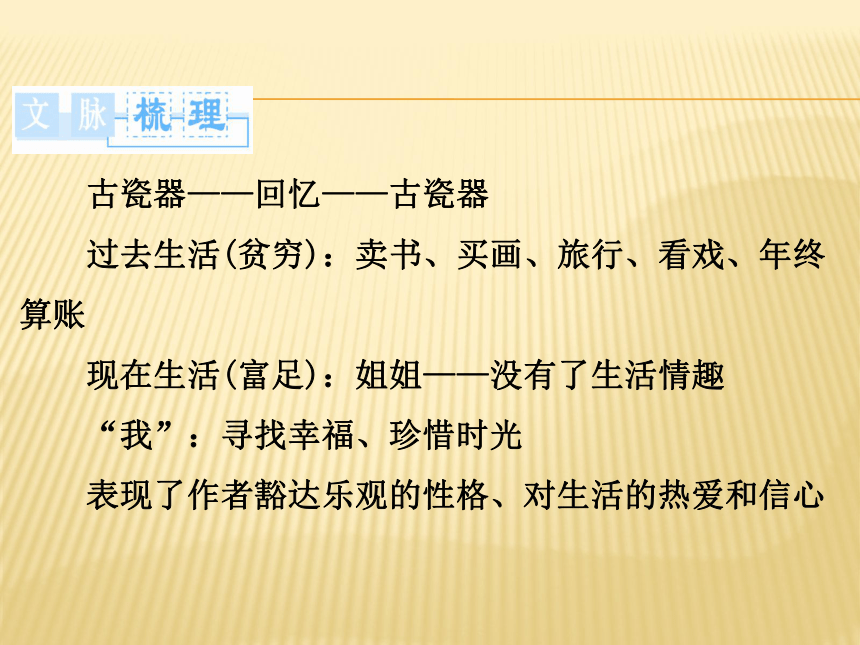

随笔,是散文的一支,是一种随手笔录、不拘一格的文章。中国从宋代起,凡杂记见闻也用此名。“五四”以来,随笔十分流行,形式多样,短小活泼。解放后,随笔是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很近似。国际随笔、市场随笔、思想随笔、语文随笔皆属此类。优秀的随笔以借事抒情,夹叙夹议,意味隽永为其特色。 古瓷器——回忆——古瓷器

过去生活(贫穷):卖书、买画、旅行、看戏、年终算账

现在生活(富足):姐姐——没有了生活情趣

“我”:寻找幸福、珍惜时光

表现了作者豁达乐观的性格、对生活的热爱和信心 1.文中姐弟二人过去旅行的时候遇到哪些不便?作者这样写的目的是什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 【答案】 过去旅行时,没有好的饭食,有时吃饭时还要看女主人的脸色等。而如今,生活条件好了,但也没有了当年在乡村便餐的风味了。作者以此对比,表现了对过去艰辛生活的美好回忆。 2.文章使用怎样的手法描写瓷器上的中国画?体现了作者怎样的情感?

____________________________________________________________________________________ 【答案】 对比的手法。作者从中国画与西洋画在画法上的不同作对比,表现中国画的特点,表现作者观察瓷器的细致,体现了作者对中国瓷器的喜爱之情。 3.文章回忆了以前的哪些生活?“姐姐”是如何看待过去和现今的生活状态的?

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 【答案】 文章回忆了以前买书、买画、旅行、看戏、年终算账等生活。

在“姐姐”的眼里,从前的生活充满了乐趣,她留恋从前的生活;而现在的生活似乎缺少了某种东西,显得寡淡。 4.文章最后一段有何作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 【答案】 文中提到青春已不在,即使再多的钱也无法买回,因此还是回到现实中来欣赏古瓷器吧。这一结尾升华了主题,同时与开头部分照应。 课文通过对堂姐和“我”不同生活态度的描述,思考了人的生活方式,表明了观点:追求精神上的充实固然不错,物质生活富裕了,人们也完全可以在享受物质生活的同时拥有充实的精神生活。 主旨归纳 照 应

《古瓷器》成功地使用了照应的手法,如第1—7段先说作者对古瓷器的偏爱及喜爱之情,照应了文章的题目——古瓷器。最后一段说即使再多的钱也无法买回以前年轻的岁月,因此还是回到现实中来欣赏古瓷器吧,照应了题目、开头的内容。文章以“古瓷器——回忆——古瓷器”为思路,后文照应题目、前文,结构十分严谨、完整。 所谓照应是指文章中出现在首尾、前后不同地方的内容之间的关照与呼应。具体地说,就是作者在叙述、描写过程中,先对将要在作品中出现并与中心事件有必然联系的人物或事件作简单的交代或暗示(也称伏笔),然后在事件发展到一定阶段后,对前面的伏笔加以回应或详述。这一伏一应便形成了文章的前呼后应。照应既是谋篇布局的重要手段,又是写作过程中的一种表现手法,不仅能使文章内容条理清晰、结构紧凑、前后形成有机统一的整体,还能使文章内容互相补充,更加鲜明地突出主题。作文时要注意做好前呼后应,做到前有起因,后有结果;前有问题,后有回答;前面抒情,后面深化。使文章行文自然、层次分明、脉络清晰。 方法:

1.内容与标题照应。对于意思醒目鲜明的标题,行文时要处处点题,使文章内容紧凑、中心突出;对于意思含蓄的标题,由于读者一下子不能完全了解透彻,这就需要在行文时作出交代,点明题目含义,形成正文与标题的照应。

2.首尾照应。文章开头提到的内容,在结尾时要与之遥相呼应。首尾照应的形式主要有:圆合照应,即首尾内容圆合为一;重复照应,即结尾再次重复开头的内容;因果照应,即开头交代事情的起因或结果,结尾点明事情的结果或原因;问答照应,即开头设问,结尾作概括回答。 3.行文中内容前呼后应。根据表达中心的需要,围绕一件事或一个问题,随时自然合理地照应前文,使材料始终围绕在一条主线上。

下面是一位同学写的作文开头,请你根据照应的手法,为文章拟写一段结尾内容。

鸢飞唳天,鱼跃于渊。自然界的万物都凭借着独特的本领开拓自己的一方天地。古人有云:“目不能两视而明,耳不能两听而聪。”找准自己的方向,敲出自己最擅长的音符,才能奏响人生的华彩乐章。 【参考示例】 小草因为发挥了自己的优势,而游遍大江南北;腊梅因为发挥了自己的优势,而独立寒冬;夏荷因为发挥了自己的优势,而出淤泥不染。三毛弃教从文才成就了撒哈拉的传奇,新加坡发挥旅游优势才成就了“花园之国”。让我们找到自己的优势,用最擅长的音符,倾情演绎人生的华彩乐章!

教学目的

一、通过学习本文,引导学生思考人生,树立正确的人生观、价值观。

二、在阅读中理解作者对生活的感情。

三、了解“兰姆式”随笔的特点。重点难点

一、抓住文中关键语句,理解作者对生活的感悟。

二、培养学生鉴赏“兰姆式”随笔的特点的能力。【教学过程】

导入 曾经有人认为,读兰姆的散文,“定能启迪心智,涵养性灵,活跃思想,丰富感情,振奋精神,增加对生活的热爱和信心”。今天,让我们一起领略兰姆的散文《古瓷器》吧。 城市的浪漫主义散文家

——兰姆

兰姆(1775—1834),英国作家。

笔名伊利亚。他的文学写作大部分

是在下班之后业余进行的。他写过

诗歌、传奇、剧本、莎剧论文、美术评论,还和玛利合写过一部《莎士比亚戏剧故事集》。1818年,兰姆43岁,出了两卷《文集》,打算“封笔”了。《伦敦杂志》主编向他约稿,他发表了大小六十多篇随笔散文,以后出版成为两本书,《伊利亚随笔》(1823)和《伊利亚续笔》(1833)。 《古瓷器》选自兰姆的《伊利亚随笔集》。1820年10月《伦敦杂志》创刊,杂志编辑让兰姆不拘题材、写法、字数写点东西,他借用一个与他共过事的人的名字伊利亚做笔名写作。这些文章涉及人生与社会的谈书、论画、评戏、说牌、叙旧、记梦、拾遗等等方面。其中最优秀的五十三篇收集在兰姆的代表作《伊利亚随笔集》和《伊利亚随笔续集》中。

兰姆的随笔集中反映城市生活,尤其是伦敦的风貌,被称为城市的浪漫主义散文家。 随 笔

随笔,是散文的一支,是一种随手笔录、不拘一格的文章。中国从宋代起,凡杂记见闻也用此名。“五四”以来,随笔十分流行,形式多样,短小活泼。解放后,随笔是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很近似。国际随笔、市场随笔、思想随笔、语文随笔皆属此类。优秀的随笔以借事抒情,夹叙夹议,意味隽永为其特色。 古瓷器——回忆——古瓷器

过去生活(贫穷):卖书、买画、旅行、看戏、年终算账

现在生活(富足):姐姐——没有了生活情趣

“我”:寻找幸福、珍惜时光

表现了作者豁达乐观的性格、对生活的热爱和信心 1.文中姐弟二人过去旅行的时候遇到哪些不便?作者这样写的目的是什么?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 【答案】 过去旅行时,没有好的饭食,有时吃饭时还要看女主人的脸色等。而如今,生活条件好了,但也没有了当年在乡村便餐的风味了。作者以此对比,表现了对过去艰辛生活的美好回忆。 2.文章使用怎样的手法描写瓷器上的中国画?体现了作者怎样的情感?

____________________________________________________________________________________ 【答案】 对比的手法。作者从中国画与西洋画在画法上的不同作对比,表现中国画的特点,表现作者观察瓷器的细致,体现了作者对中国瓷器的喜爱之情。 3.文章回忆了以前的哪些生活?“姐姐”是如何看待过去和现今的生活状态的?

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 【答案】 文章回忆了以前买书、买画、旅行、看戏、年终算账等生活。

在“姐姐”的眼里,从前的生活充满了乐趣,她留恋从前的生活;而现在的生活似乎缺少了某种东西,显得寡淡。 4.文章最后一段有何作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 【答案】 文中提到青春已不在,即使再多的钱也无法买回,因此还是回到现实中来欣赏古瓷器吧。这一结尾升华了主题,同时与开头部分照应。 课文通过对堂姐和“我”不同生活态度的描述,思考了人的生活方式,表明了观点:追求精神上的充实固然不错,物质生活富裕了,人们也完全可以在享受物质生活的同时拥有充实的精神生活。 主旨归纳 照 应

《古瓷器》成功地使用了照应的手法,如第1—7段先说作者对古瓷器的偏爱及喜爱之情,照应了文章的题目——古瓷器。最后一段说即使再多的钱也无法买回以前年轻的岁月,因此还是回到现实中来欣赏古瓷器吧,照应了题目、开头的内容。文章以“古瓷器——回忆——古瓷器”为思路,后文照应题目、前文,结构十分严谨、完整。 所谓照应是指文章中出现在首尾、前后不同地方的内容之间的关照与呼应。具体地说,就是作者在叙述、描写过程中,先对将要在作品中出现并与中心事件有必然联系的人物或事件作简单的交代或暗示(也称伏笔),然后在事件发展到一定阶段后,对前面的伏笔加以回应或详述。这一伏一应便形成了文章的前呼后应。照应既是谋篇布局的重要手段,又是写作过程中的一种表现手法,不仅能使文章内容条理清晰、结构紧凑、前后形成有机统一的整体,还能使文章内容互相补充,更加鲜明地突出主题。作文时要注意做好前呼后应,做到前有起因,后有结果;前有问题,后有回答;前面抒情,后面深化。使文章行文自然、层次分明、脉络清晰。 方法:

1.内容与标题照应。对于意思醒目鲜明的标题,行文时要处处点题,使文章内容紧凑、中心突出;对于意思含蓄的标题,由于读者一下子不能完全了解透彻,这就需要在行文时作出交代,点明题目含义,形成正文与标题的照应。

2.首尾照应。文章开头提到的内容,在结尾时要与之遥相呼应。首尾照应的形式主要有:圆合照应,即首尾内容圆合为一;重复照应,即结尾再次重复开头的内容;因果照应,即开头交代事情的起因或结果,结尾点明事情的结果或原因;问答照应,即开头设问,结尾作概括回答。 3.行文中内容前呼后应。根据表达中心的需要,围绕一件事或一个问题,随时自然合理地照应前文,使材料始终围绕在一条主线上。

下面是一位同学写的作文开头,请你根据照应的手法,为文章拟写一段结尾内容。

鸢飞唳天,鱼跃于渊。自然界的万物都凭借着独特的本领开拓自己的一方天地。古人有云:“目不能两视而明,耳不能两听而聪。”找准自己的方向,敲出自己最擅长的音符,才能奏响人生的华彩乐章。 【参考示例】 小草因为发挥了自己的优势,而游遍大江南北;腊梅因为发挥了自己的优势,而独立寒冬;夏荷因为发挥了自己的优势,而出淤泥不染。三毛弃教从文才成就了撒哈拉的传奇,新加坡发挥旅游优势才成就了“花园之国”。让我们找到自己的优势,用最擅长的音符,倾情演绎人生的华彩乐章!