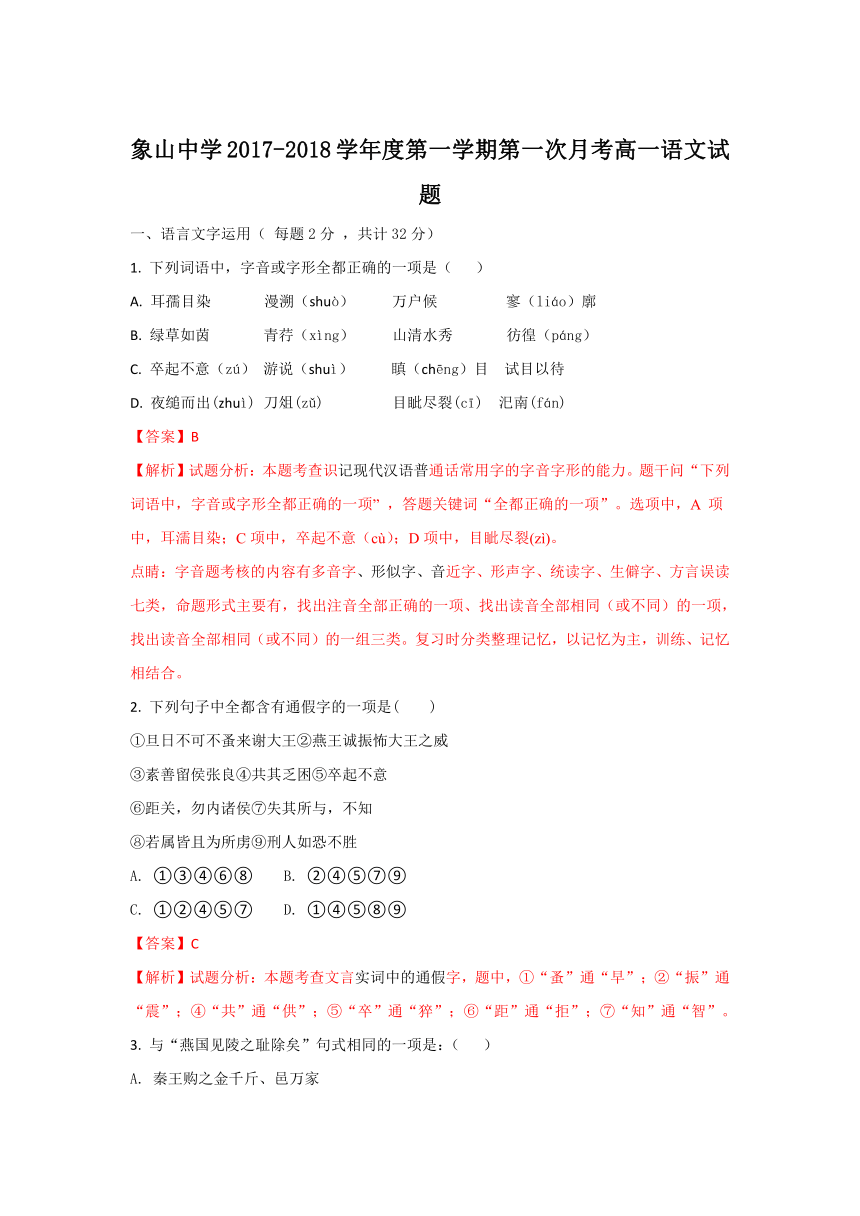

《解析卷》陕西省韩城市象山中学2017-2018学年高一上学期第一次月考语文试题Word版含解析

文档属性

| 名称 | 《解析卷》陕西省韩城市象山中学2017-2018学年高一上学期第一次月考语文试题Word版含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 183.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-11-08 07:15:48 | ||

图片预览

文档简介

象山中学2017-2018学年度第一学期第一次月考高一语文试题

一、语言文字运用(

每题2分

,共计32分)

1.

下列词语中,字音或字形全都正确的一项是(

)

A.

耳孺目染

漫溯(shuò)

万户候

寥(liáo)廓

B.

绿草如茵

青荇(xìng)

山清水秀

彷徨(páng)

C.

卒起不意(zú)

游说(shuì)

瞋(chēng)目

试目以待

D.

夜缒而出(zhuì)

刀俎(zǔ)

目眦尽裂(cī)

汜南(fán)

【答案】B

【解析】试题分析:本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音字形的能力。题干问“下列词语中,字音或字形全都正确的一项”

,答题关键词“全都正确的一项”。选项中,A

项中,耳濡目染;C项中,卒起不意(cù);D项中,目眦尽裂(zì)。

点睛:字音题考核的内容有多音字、形似字、音近字、形声字、统读字、生僻字、方言误读七类,命题形式主要有,找出注音全部正确的一项、找出读音全部相同(或不同)的一项,找出读音全部相同(或不同)的一组三类。复习时分类整理记忆,以记忆为主,训练、记忆相结合。

2.

下列句子中全都含有通假字的一项是( )

①旦日不可不蚤来谢大王②燕王诚振怖大王之威

③素善留侯张良④共其乏困⑤卒起不意

⑥距关,勿内诸侯⑦失其所与,不知

⑧若属皆且为所虏⑨刑人如恐不胜

A.

①③④⑥⑧

B.

②④⑤⑦⑨

C.

①②④⑤⑦

D.

①④⑤⑧⑨

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查文言实词中的通假字,题中,①“蚤”通“早”;②“振”通“震”;④“共”通“供”;⑤“卒”通“猝”;⑥“距”通“拒”;⑦“知”通“智”。

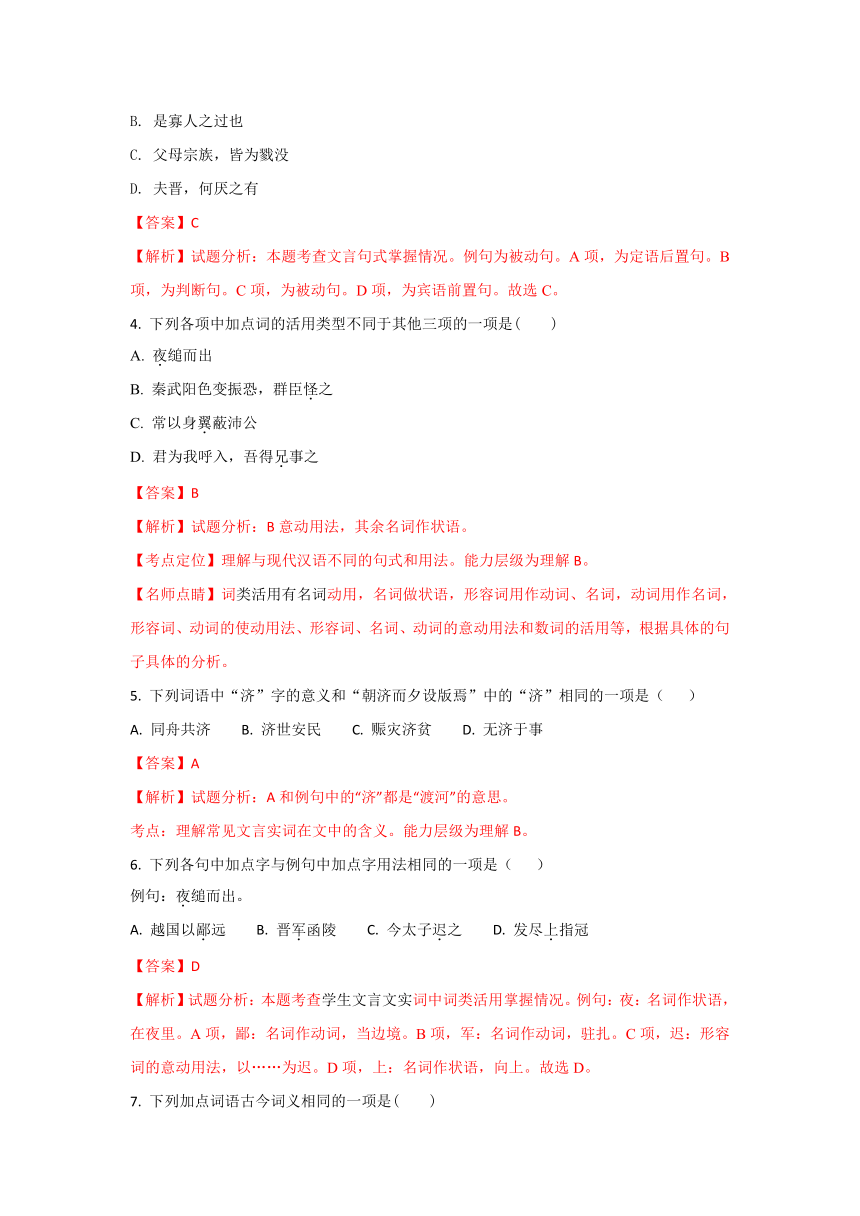

3.

与“燕国见陵之耻除矣”句式相同的一项是:(

)

A.

秦王购之金千斤、邑万家

B.

是寡人之过也

C.

父母宗族,皆为戮没

D.

夫晋,何厌之有

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查文言句式掌握情况。例句为被动句。A项,为定语后置句。B项,为判断句。C项,为被动句。D项,为宾语前置句。故选C。

4.

下列各项中加点词的活用类型不同于其他三项的一项是( )

A.

夜缒而出

B.

秦武阳色变振恐,群臣怪之

C.

常以身翼蔽沛公

D.

君为我呼入,吾得兄事之

【答案】B

【解析】试题分析:B意动用法,其余名词作状语。

【考点定位】理解与现代汉语不同的句式和用法。能力层级为理解B。

【名师点睛】词类活用有名词动用,名词做状语,形容词用作动词、名词,动词用作名词,形容词、动词的使动用法、形容词、名词、动词的意动用法和数词的活用等,根据具体的句子具体的分析。

5.

下列词语中“济”字的意义和“朝济而夕设版焉”中的“济”相同的一项是(

)

A.

同舟共济

B.

济世安民

C.

赈灾济贫

D.

无济于事

【答案】A

【解析】试题分析:A和例句中的“济”都是“渡河”的意思。

考点:理解常见文言实词在文中的含义。能力层级为理解B。

6.

下列各句中加点字与例句中加点字用法相同的一项是(

)

例句:夜缒而出。

A.

越国以鄙远

B.

晋军函陵

C.

今太子迟之

D.

发尽上指冠

【答案】D

【解析】试题分析:本题考查学生文言文实词中词类活用掌握情况。例句:夜:名词作状语,在夜里。A项,鄙:名词作动词,当边境。B项,军:名词作动词,驻扎。C项,迟:形容词的意动用法,以……为迟。D项,上:名词作状语,向上。故选D。

7.

下列加点词语古今词义相同的一项是( )

A.

微夫人之力不及此

B.

群臣惊愕,卒起不意

C.

太子及宾客知其事者

D.

沛公奉卮酒为寿,约为婚姻

【答案】B

【解析】试题分析:A项“夫人”古义为那人(指秦穆公);今义为尊称一般人的妻子。C项“宾客”古义为门客;今义为客人。D项“婚姻”古义为双方约定成为儿女亲家;今义为男女双方因婚姻而产生的夫妻关系。

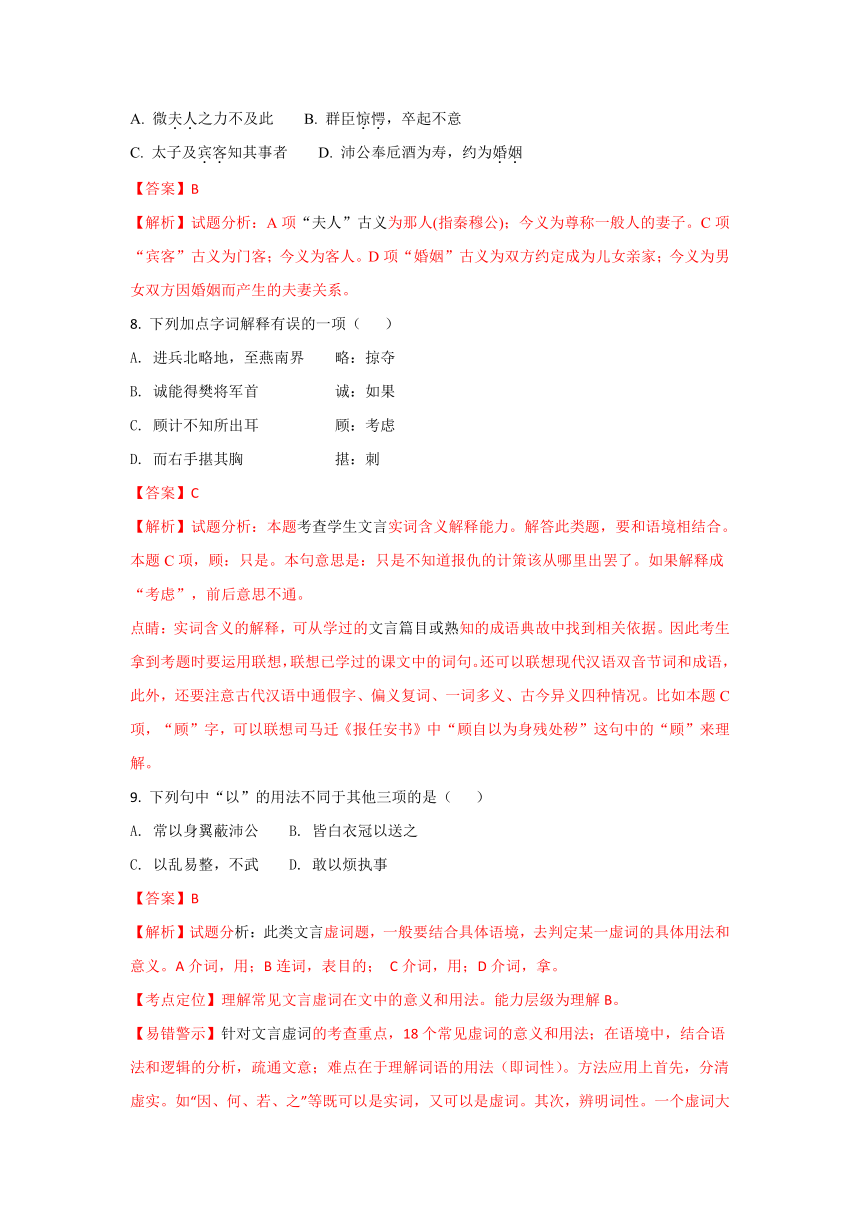

8.

下列加点字词解释有误的一项(

)

A.

进兵北略地,至燕南界

略:掠夺

B.

诚能得樊将军首

诚:如果

C.

顾计不知所出耳

顾:考虑

D.

而右手揕其胸

揕:刺

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查学生文言实词含义解释能力。解答此类题,要和语境相结合。本题C项,顾:只是。本句意思是:只是不知道报仇的计策该从哪里出罢了。如果解释成“考虑”,前后意思不通。

点睛:实词含义的解释,可从学过的文言篇目或熟知的成语典故中找到相关依据。因此考生拿到考题时要运用联想,联想已学过的课文中的词句。还可以联想现代汉语双音节词和成语,此外,还要注意古代汉语中通假字、偏义复词、一词多义、古今异义四种情况。比如本题C项,“顾”字,可以联想司马迁《报任安书》中“顾自以为身残处秽”这句中的“顾”来理解。

9.

下列句中“以”的用法不同于其他三项的是(

)

A.

常以身翼蔽沛公

B.

皆白衣冠以送之

C.

以乱易整,不武

D.

敢以烦执事

【答案】B

【解析】试题分析:此类文言虚词题,一般要结合具体语境,去判定某一虚词的具体用法和意义。A介词,用;B连词,表目的;

C介词,用;D介词,拿。

【考点定位】理解常见文言虚词在文中的意义和用法。能力层级为理解B。

【易错警示】针对文言虚词的考查重点,18个常见虚词的意义和用法;在语境中,结合语法和逻辑的分析,疏通文意;难点在于理解词语的用法(即词性)。方法应用上首先,分清虚实。如“因、何、若、之”等既可以是实词,又可以是虚词。其次,辨明词性。一个虚词大多有多种用法,如:“焉”可以是代词、副词、助词。再次,对比古今。有的沿用下来,有的用法变化,有的作用完全消失。最后,注意特殊虚词。兼词、虚词连用,如“何以”“孰与”等。

10.

下列各句与例句句式相同的一项是( )

例句:夫晋,何厌之有?

A.

私见张良,具告以事

B.

微斯人,吾谁与归?

C.

父母宗族,皆为戮没

D.

秦王购之金千金,万户邑

【答案】B

11.

下列句子中“乃”字用法不同其他三项的是(

A.

乃朝服,设九宾

B.

度我至军中公乃入

C.

乃令秦武阳为副

D.

项伯乃夜驰之沛公军

【答案】B

【解析】试题分析:本题考查文言虚词“乃”的用法。题中B项中,“乃”才;ACD

中“乃”为“于是”。

点睛:文言虚词“乃”的用法:

1.作副词

①乃取一葫芦置于地。 ②乃入见。

③陈涉乃立为王。

(1)表承接,译为“于是、就”。 ①度我至军中,公乃入。 ②好雨知时节,当春乃发生。

⑵表限止,译为“才、这才、然后才”、“仅”等。 ①问今是何世,乃不知有汉。 ②今君乃亡赵走燕

⑶表出乎意料或违背常理,译为“却、竟然,居然”。 ①当立者乃公子扶苏。 ②以其乃华山之阳名之也。 ③若事之不济,此乃天也。

⑷在判断句中,表判断或确认。译为:是,就是,只是、本来是、原来是。 2.作代词

①尔其无忘乃父之志。 ②家祭无忘告乃翁。 ⑴你,你的。

③备乃器械,持乃糗粮,呼应风从。 ⑵他们的

④夫我乃行之,反而求之,不得吾心(《齐桓晋文》) ⑶用作指示代词,译为“这样”

12.

下面“之”的用法归类正确的一项是(

)

①愿伯具言臣之不敢倍德也

②是寡人之过也

③备他盗之出入与非常

④行李之往来,共其乏困

⑤皆白衣冠以送之

⑥微夫人之力不及此

A.

①③④/②/⑤⑥

B.

①②③/④/⑤⑥

C.

①③④/②⑥/⑤

D.

①⑤/②⑥/③④

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查文言虚词“之”的用法。题中①③④主谓之间,取消句子独立性/②⑥结构助词“的”/⑤代词。

点睛:文言虚词“之”的用法:

一、用作代词,又分几种情况:(一)可以代人、代物、代事。代人多是第三人称。译为“他(他们)”“它(它们)”。作宾语或兼语,不作主语。如:作《师说》以贻之。(《师说》,代人,作宾语)揉使之然也。(《劝学》,代物,作兼语)人非生而知之者。(《师说》,代事理,作宾语)(二)指示代词,表近指。可译为“这”,通常作复指性定语。如:之二虫又何知?(《逍遥游》)

二、用作助词,也分几种情况:

(一)结构助词,定语或补语的标志。用在定语和中心语(名词)之间,或用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“的”或“得”,有的可不译。如:一人之心,千万人之心也。(《阿房宫赋》)

(二)结构助词,宾语前置的标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。如:句读之不知,惑之不解。(《师说》)

(三)结构助词。当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。如:师道之不传也久矣!(《师说》)

(四)音节助词。用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。如:填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。(《寡人之于国也》)

13.

下列各句中的加点词与“倚柱而笑,箕踞以骂曰”中的“箕”字用法相同的一项是

A.

沛公旦日从百余骑来见项王

B.

秋毫不敢有所近

C.

且君尝为晋君赐矣

D.

君为我呼入,吾得兄事之

【答案】D

【解析】试题分析:本题考查文言实词中的词类活用。题干中“箕”名词做状语;D项中“兄”名词做状语,像兄弟一样;A项中,使动用法,使……跟随;B项中,形容词做动词,靠近;C项中,动词做名词,恩赐。

14.

下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是(

)

A.

乐于助人本是无可厚非的,可是在有的人看来,这是一种迂腐。

B.

古人中不乏学习的楷模,悬梁刺股者、秉烛达旦者、闻鸡起舞者,在历史上汗牛充栋。

C.

今年有四到六成的作品流拍,成交总额同比减少一半,这说明以往超过底价数十倍成交的火爆场面已成明日黄花。

D.

完善各级各类学校的心理健康工作者队伍建设,实施有针对性的心理健康教育,可以亡羊补牢,使学生的常见心理问题在萌芽状态及时得到解决。

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查学生正确运用成语能力。A项,无可厚非:表示没有可过分责难的。意指说话做事虽有缺点,但还有可取之处,应予谅解。不符合语境。B项,汗牛充栋:本义是指用牛运书,牛要累得出汗;用屋子放书,要放满整个屋子。形容藏书很多。不符合语境。C项,明日黄花:黄花:菊花。原指重阳节过后逐渐萎谢的菊花。后多比喻过时的事物或消息。符合语境。D项,亡羊补牢:亡:逃亡,丢失;牢:关牲口的圈。

羊逃跑了再去修补羊圈,还不算晚。比喻出了问题以后想办法补救,可以防止继续受损失。不符合语境。故选C。

点睛:成语使用要注意几个方面:

1.不要望文生义。成语误用的一个很重要原因就是对成语一知半解,以今律古。如“文不加点、明日黄花、不刊之论、差强人意、五风十雨、狗尾续貂”等;

2.注意感彩的区别。如“有口皆碑、方兴未艾、无所不至、过江之鲫、粉墨登场”等;

3.注意适用对象。许多成语都有其特定的适用对象,不能乱用。如“大言不惭、天花乱坠、豆蔻年华、美轮美奂、汗牛充栋”等;

4.注意谦敬成语。如“抛砖引玉、鼎立相助、敬谢不敏、蓬荜生辉”等;

5.注意两用成语。如“想入非非、异想天开、灯红酒绿、一针见血”等;

6.注意有的成语不能跟宾语。如“出奇制胜、漠不关心、求全责备”等;

7.再一类成语,其本身已经含有的意思在文中再加以阐述而导致重复或者出现矛盾。如“忍俊不禁地笑起来、妄自菲薄自己、三令五申地强调、一天天地日臻完善、一个莘莘学子”等。考生要注意普通成语与熟语的合并考查,重视含有近义、二义、多义的成语与熟语,注意准确区分其或本义、或喻义、或引申义、或感彩的使用特征。

15.

下列各句中没有语病的一句是( )

A.

六方会谈在危机与转机的反复中曲折前进,其根本原因是朝美在战略上存在巨大的差异并相互较量的结果。

B.

以网络技术为重要支撑的“知识经济”革命极大地改变了我们的生产、生活方式,加速了社会文明。

C.

按照自治区党委的要求,自治区将派出13个指导检查组,对第一批开展学习实践科学发展观活动的部门单位进行指导检查。

D.

具有世界先进水平的一流大学应该是提高和造就高素质的创造性人才的摇篮。

【答案】C

【解析】试题分析:A项句式杂糅,去掉“其根本原因”或“的结果”。 B项成分残缺,应在最后加上“的进程”。D项“提高”和“人才”不能搭配,可删去“和提高”三字。

16.

下列文学常识的表述,有误的一项是(

)

A.

《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,又称《左氏春秋传》《春秋左氏传》。相传是春秋末年左丘明所作。它与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”

B.

“四书”“五经”是儒家的主要经典:“四书”即《论语》《孟子》《中庸》《大学》;“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

C.

《史记》完成于汉武帝末年,既有很高的文学价值,又有很高的史学价值。被郭沫若称为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

D.

对联讲究平仄,上联最后一个字一般是仄声,下联最后一个字一般是平声。

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查考生对于文学常识的掌握能力。C项中,“被郭沫若称为”错误,"史家之绝唱,无韵之离骚"是鲁迅对于《史记》的评价。

“史家之绝唱”是评价《史记》的史学价值,说它是历史著作中的“绝唱”;“无韵之离骚”是评价《史记》的文学价值,说它可以和屈原的《离骚》媲美。

二、名言名句填空(每空1分,共10分)

17.

(1)《荆轲刺秦王》中通过音乐渲染凄凉悲怆氛围的句子是高渐离击筑,荆轲和而歌,_________。

(2)《沁园春

长沙》中表现毛泽东蔑视权贵的的句子是_______。

(3)鹰击长空,鱼翔浅底,______________________。

(4)______________________,壮士一去兮不复还!

(5)轻轻的我走了,正如我轻轻的来;___________,___________。

(6)看万山红遍,层林尽染;______________________,百舸争流。

(7)指点江山,激扬文字,

______________________。

(8)做大事就要不拘小节,《鸿门宴》有个成语很好的表达了这个意思___________,___________。

【答案】

(1).

(1)为变徵之声

(2).

(2)粪土当年万户侯

(3).

(3)万类霜天竞自由

(4).

(4)风萧萧兮易水寒

(5).

(5)我轻轻的招手,

(6).

作别西天的云彩

(7).

(6)漫江碧透

(8).

(7)粪土当年万户侯

(9).

(8)大行不顾细谨,

(10).

大礼不辞小让

【解析】试题分析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。学生记忆的时候应该结合诗句的意思。每句1分,句中有误该句不得分。要求学生养成回头望的习惯,避免笔误。题中易错字“徵”“竞”。

点睛:高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,考生经常在这些“浅水滩”“翻船”,原因是光背不写,光记不辨,不知道联系句意和古文的特性来区分。所以在平时对名句记忆时要立足于对诗句的理解,现在课标卷已经考核“理解性默写”,在理解的基础上记忆既准确还不容易写错字,然后要立足于“写”,不要背下来但得不到分数。

课内文言文阅读,回答小题。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦武阳色变振恐,

群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。秦王方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”

18.

对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是(

)

A.

时恐急,剑坚,故不可立拔

坚:坚固,锋利

B.

而右手持匕首揕之

揕:刺

C.

卒起不意,尽失其度

度:常态,气度

D.

愿大王少假借之

假借:宽恕,原谅

19.

下列各句中加点的词,古今意义一样的一项是(

)

A.

樊将军以穷困来归丹

B.

籍吏民,封府库

C.

行李之往来,共乏其困

D.

诸郎中执兵

20.

下列各句加点词的意义和用法相同的一项是(

)

A.

而秦武阳奉地图匣,以次进

以乱易整,不武

B.

未有封侯之赏,而听细说

朝济而夕设版焉

C.

荆轲顾笑武阳人之立志,

顾不如蜀鄙之僧哉

D.

前为谢曰

旦日不可不蚤自来谢项王

21.

下列各句中的加点词与“倚柱而笑,箕踞以骂曰”中的“箕”字用法相同的一项

是(

)

A.

沛公旦日从百余骑来见项王

B.

秋毫不敢有所近

C.

且君尝为晋君赐矣

D.

君为我呼入,吾得兄事之

【答案】18.

A

19.

B

20.

D

21.

D

【解析】

18.

试题分析:本题考查考生对于重点实词含义的理解,题干要求选出下列句中加点字,解释不正确的一项,题中A项,“坚”紧。

点睛:理解文言实词的意思,可以采取因文定义法:由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。可采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法。例如本题就是采用了代入原文法,结合上下文的语境来判断对错。题中就是联系语境,推测实词含义。结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。要分析形旁,推求字义。从字音相同推测通假字,通过语法特征推断出词性,用互文见义对照解释前后词。联系上下文,前后照应,保持一致。要把对实词的解释代入到原句原文中,看是否合乎原文的语言环境。

19.

试题分析:本题考查考生对于实词中古今异义词的掌握能力。答题关键词“古今意义一样的一项”

A项中“穷困”处境窘迫;

C项中,“行李”使节;D项中“郎中”侍卫。

20.

试题分析:本题考查考生对于重点虚词含义的理解,题干要求选出加点词语的意义和用法相同的一组,选项中,A项,按照/用;B.转折/承接;C项,回头/却;D项,都解释为“道歉”。

21.

试题分析:本题考查文言实词中的词类活用。题干中“箕”名词做状语;D项中“兄”名词做状语,像兄弟一样;A项中,使动用法,使……跟随;B项中,形容词做动词,靠近;C项中,动词做名词,恩赐。

参考译文:

荆轲捧着装了樊於期头颅的盒子,秦武阳捧着地图匣子,按次序进宫,到达殿前的台阶下,秦武阳脸色都变了,十分害怕,秦国的群臣对此感到奇怪。荆轲回过头来对秦武阳笑了笑,上前替他向秦王谢罪说:“北方蛮夷地区的粗鄙人,没有拜见过天子,所以害怕,希望大王稍微原谅他些,让他在大王的面前完成他的使命。”秦王对荆轲说:“起来,取来武阳所拿的地图!”

荆轲拿了地图捧送给秦王,打开地图,地图全部打开,匕首就露了出来。于是荆轲左手抓住秦王的衣袖,右手拿着匕首刺秦王。还没有刺到秦王的身上,秦王非常惊骇,自己伸直身子站起来,挣断了袖子。秦王拔剑,剑太长,就握住剑鞘。当时秦王心里又怕又急,剑插得很紧,所以不能立即拔出来。

荆轲追逐秦王,秦王绕着柱子跑。秦国的君臣都惊呆了,事情突然发生,意料不到,大家都失去了常态。并且按照秦国的法律,臣子们侍立在殿上的,不能带一点兵器;那些宫廷侍卫握着武器,都排列在宫殿的台阶下面,没有君王的命令不能上殿。当危急的时候,来不及召唤阶下的侍卫,所以荆轲追逐秦王,大家仓猝间惊惶失措,没有武器用来击杀荆轲,仅仅用空手一起同荆轲搏斗。

这时,秦王的随从医官夏无且(jū)用他手里捧着的药袋投击荆轲。秦王还正在绕着柱子跑,仓猝间惊惶失措,不知道怎么办。侍臣们就说:“大王背着剑!大王背着剑!”秦王于是拔出剑用来攻击荆轲,砍断了荆轲的左大腿。荆轲倒下了,就举起他的匕首投击秦王,没有击中,击中了柱子。秦王又砍击荆轲,荆轲被砍伤了八处。

荆轲自己知道事情不能成功了,靠着柱子笑着,像撮箕一样地张开两腿坐在地上,骂道:“事情之所以没有成功,是想活生生地劫持你,一定要得到约契来回报燕太子啊!”

四.课外文言文阅读回答小题。

豫让者,晋人也,故尝事范氏及中行氏,而无所知名。去而事智伯,智伯甚尊宠之。及智伯伐赵襄子,

赵襄子与韩、魏合谋灭智伯,灭智伯之后而三分其地。赵襄子最怨智伯,漆其头以为饮器。

豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为说己者容。今智伯知我,我必为报仇而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。”乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:“欲为智伯报仇!”左右欲诛之。襄子曰:“彼义人也,吾谨避之耳。且智伯亡无后,而其臣欲为报仇,此天下之贤人也。”卒释去之。

居顷之,豫让又漆身为厉,吞炭为哑,使形状不可知,行乞于市。其妻不识也。行见其友,其友识之,曰:“汝非豫让邪?”曰:“我是也。”其友为泣曰:“以子之才,委质而臣事襄子,襄子必近幸子。近幸子,乃为所欲,顾不易邪?何乃残身苦形,欲以求报襄子,不亦难乎!”豫让曰:“既已委质臣事人,而求杀之,是怀二心以事其君也。且吾所为者极难耳!然所以为此者,将以愧天下后世之为人臣怀二心以事其君者也。”

既去,顷之,襄子当出,豫让伏于所当过之桥下。襄子至桥,马惊,襄子曰:“此必是豫让也。”使人问之,果豫让也。于是襄子乃数豫让曰:“子不尝事范、中行氏乎?智伯尽灭之,而子不为报仇,而反委质臣于智伯。智伯亦已死矣,而子独何以为之报仇之深也?”豫让曰:“臣事范、中行氏,范、中行氏皆众人遇我,我故众人报之。至于智伯,国士遇我,我故国士报之。”襄子喟然叹息而泣曰:“嗟乎豫子!子之为智伯,名既成矣,而寡人赦子,亦已足矣。子其自为计,寡人不复释子!”使兵围之。豫让曰:“臣闻明主不掩人之美,而忠臣有死名之义。前君已宽赦臣,天下莫不称君之贤。今日之事,臣固伏诛,然原请君之衣而击之,焉以致报仇之意,则虽死不恨。非所敢望也,敢布腹心!”于是襄子大义之,乃使使持衣与豫让。豫让拔剑三跃而击之,曰:“吾可以下报智伯矣!”遂伏剑自杀。死之日,赵国志士闻之,皆为涕泣。

22.

对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:

A.

女为悦己者容

容:打扮

B.

于是襄子乃数豫让曰

数:责备

C.

子不尝事范、中行氏乎

尝:曾经

D.

则虽死不恨

恨:仇恨

23.

下列各组句子中,全都直接表现豫让“忠义”的一组是

①去而事智伯 ②变名姓为刑人,入宫涂厕 ③是怀二心以事其君也

④我故国士报之 ⑤子之为智伯,名既成矣 ⑥以致报仇之意,则虽死不恨

A.

①④⑤

B.

②③⑤

C.

①③⑥

D.

②④⑥

24.

下列对原文的叙述与分析不正确的一项是:(共9分 )

A.

豫让“漆身”“吞炭”的目的是隐藏自己,方便报仇,但是他的朋友却以为这样做不值得,劝他放弃报仇,投靠襄子。

B.

豫让改变姓名,到宫中充当“刑人”涂饰厕所,想在襄子如厕时,趁其不备杀死他,结果被襄子识破。

C.

豫让曾先后臣服几个主子,智伯对他很宠信。在智伯被襄子灭掉后,豫让为报答知遇之恩,一心为智伯报仇。

D.

豫让为智伯报仇义无反顾,明知报仇之事难为却拼死为之,就连险遭他刺杀的襄子也深深赞叹他的忠义。

25.

翻译

(1)今智伯知我,我必为报仇而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。

(2)于是襄子大义之,乃使使持衣与豫让

【答案】22.

D

23.

D

24.

A

25.

(1)现在智伯了解我,我一定要为他报仇而死,来报答智伯,那么我的灵魂也不会渐愧了。”

(2)于是襄子深深地被他的忠义所感动,就派人拿自己的衣服给豫让。豫让拔剑多

【解析】

22.

试题分析:本题考查考生对于重点实词含义的理解,题干要求选出不正确的一项,将解释带入原文中,依据上下文推断含义,题中D选项中,“恨”应该解释为“遗憾”。

点睛:理解文言实词的意思,可以采取因文定义法:由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。可采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法。例如本题就是采用了代入原文法,结合上下文的语境来判断对错。题中就是练习语境,推测实词含义。结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。要分析形旁,推求字义。从字音相同推测通假字,通过语法特征推断出词性,用互文见义对照解释前后词。联系上下文,前后照应,保持一致。要把对实词的解释代入到原句原文中,看是否合乎原文的语言环境。

23.

试题分析:本题考查考生对于文本中人物形象的把握能力。题干中答题关键词“全都直接表现豫让‘忠义’”答题时重点抓住关键词“直接”“忠义”,运用排除法,答案为D项。

24.

试题分析:此题主要考查考生分析和概括文本内容的能力。此题要在准确把握文意的基础上,带着选项回到原文,从人物、时间、地点、事件的混淆和关键词语的误译等角度进行比较分析,作出判定。题中A项表述错误,由原文“以子之才,委质而臣事襄子,襄子必近幸子。近幸子,乃为所欲,顾不易邪?何乃残身苦形,欲以求报襄子,不亦难乎”可以知道,朋友劝他先接近再报仇。

点睛:这道题目是概括归纳文章内容。解答此类题的方法是放回原文,查对正误。特别是在时间、地点、官职,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析,两者间的差别正是把握全文的关键所在。对似是而非处,要有借题解文的意识。比如本题,只要到文中找到原句:然后进行比较选项,即可发现错误。

25.

试题分析:此题翻译时需要注意计分点:(1)“知”“以”“则”;(2)“义”“与”。文言文翻译最主要是抓得分点,考生把两句放到原文中,根据上下文意思,再结合句中得分点来翻译句子。

点睛:本题首先要找出专有名词,即人名、地名、官职等;然后再看有否特殊句式,最后再确定关键字进行翻译,一般为直译。文言文的翻译,最基本的方法就是替换、组词、保留、省略。对古今异义的词语要“替换”;对古今词义大体一致的词语则“组词”;对特殊的地名、人名等要“保留”;对古汉语中的同义反复的词语可以“省略”其中一个,有些虚词不必要或难于恰当翻译出来的也可以“省略”。

文言文阅读翻译四字诀:首览全文,掌握大意。词不离句,句不离词。词句难解,前后联系。跳跃句子,补出本意。人名地名,不必翻译。省略倒装,都有规律。常见虚词,因句而异。实词活用,领会语意。翻译整句,句子流利。对照原文,务求直译。字词句篇,连成一气。翻译完毕,检查仔细。

参考译文:

豫让,晋国人,原先曾在范氏和中行氏那里做事,但毫不知名。离开他们后到智伯门下供职,智伯很看重和宠爱他。等到智伯攻伐赵襄子,赵襄子和韩氏、魏氏合谋灭了智伯,灭智伯后又三分智伯的土地。赵襄子最恨智伯,把智伯的头颅漆了,作为酒器。豫让逃到山中,说道:“唉!士人为知己者献出生命,女子为喜爱自己的人修饰容貌。如今智伯了解我,我一定要为了替他报仇而死,以此来报答智伯,这样我死后的魂魄也就不会感到羞愧了。”于是变更名姓,冒充为判刑服役之人,混进赵襄子宫里涂饰厕所,身上挟带匕首,想刺杀襄子。襄子去厕所时,忽觉心惊,便抓住涂厕所的刑人审问,发现他便是豫让,身上带着凶器,口称:“要为智伯报仇!”襄子身边的侍从要杀他,襄子说:“他是个义士,我小心避开他就是了。再说智伯死了,没有后代,而他的臣下却想替他报仇,这个人是天下的贤德之人啊。”最终还是把豫让释放了。

不久,豫让又在身上涂漆,让皮肤长满恶疮,还吞炭使嗓子喑哑。他把自己原来的形状变得人们无法辨认之后,到市上行乞。他的妻子见了,认不出是他。在路上见到他的朋友,朋友却认出他来了,说:“你不就是豫让吗?”答道:“我是豫让。”他的朋友为之哭泣道:“以你的才干,投奔到襄子门下效命办事,襄子一定会亲近你宠爱你。他亲近你宠爱你,你再做你想做的事,这岂不更容易吗?为什么竟要伤残身体,受许多痛苦,想以此达到向襄子报仇的目的,这不也太难了吗!”豫让说:“既然已经投他门下效命办事,却又想杀他,这是怀着异心来侍奉君主啊。再说,我所做的确实是极难的事情,然而所以要这样做,正是要使天下后世身为人臣却怀着异心去侍奉君主的人感到羞愧啊。”

豫让离去之后,不久,料到赵襄子该出门了,便埋伏在赵襄子将会经过的桥下。襄子来到桥边,马突然受惊,襄子说:“此人必是豫让。”派人查问,果然是豫让。这时襄子便数落豫让说:“你不是曾经在范氏、中行氏门下做过事吗?智伯把他们全灭了,而你不为他们报仇,反而投奔到智伯门下效命办事。现在智伯也已经死了,你为什么独独这样执著地为他报仇呢?”豫让说:“我在范氏、中行氏门下做事,范氏、中行氏都把我当一般人相待,所以我就像一般人那样报答他们。至于智伯,他把我当国士相待,我因此要像国士那样报答他。”襄子长叹一声,呜咽着说道:‘唉,豫子啊豫子!你为智伯尽忠,名声已经成就了;而我赦免你,也已经够了。你还是为自己想想吧,我不再放过你了!”襄子派兵围住豫让。豫让说:“我听说贤明的君主不掩盖别人的美德,而忠臣理应为名节献身。上一次您已经宽赦过我,天下人无不称赞您的贤明。今日之事,我自然难免一死,可我还是希望能得到您的衣服,击打它一下,以表达我的报仇的心意,这样我虽死而无憾。这不是我所敢期望的,我只是斗胆向您陈述我内心的想法。”这时襄子深感豫让义烈,便派人拿自己的衣服给豫让。豫让拔出剑来,跳跃多次击刺衣服,说道:“我可以在九泉之下报答智伯了!”说罢便横剑自刎。豫让死的那天,赵国的志士听到这消息,都为他流泪哭泣。

五.应用文写作

26.

王明是高一(1)班的同学,2011年10月10日(星期一)患重感冒,医生叮嘱他在家休息一天。假如你就是王明,请你向班主任张老师说明情况,写一张请假条。(注意请假条的格式)

【答案】合乎题意要求即可。六、写作

【解析】试题分析:

请假条一般格式为:

标题:居中写《请假条》,用来表明此文是用来请假的。

称呼:平时怎么称呼,这里就怎么写,后面加冒号。这个地方往往是领导、相关负责人等。

署名:写在正文下右下方第三行处。如果是学生向老师请假,在名字前面加上“学生”二字。

日期:写在署名下面,另起一行。也可以不写年,最好在月日下面写上上午或者下午,也可以写上时分,必要时加上地点。

写作要求:请假条最重要的内容是写明“请假原因和日期”,一定要写明确,不能只写“因有事请假”。

六、写作

27.

阅读下面的材料,按要求作文。

李嘉诚说:“鸡蛋,从外打破是食物,从内打破是生命。”人生亦如是,从外打破是压力,从内打破是成长。如果你等待别人从外打破你,那么你注定成为别人的食物;如果能自己从内打破,那么你会发现自己的成长相当于一种重生。

请根据你对材料的理解,写一篇不少于800字的文章。

要求:自拟标题,选好角度,确定立意,明确文体,不要脱离材料内容及含意的范围,不得套作。

【答案】破茧重生,绽放光明

我们需要的从来只是破茧成蝶而不是作茧自缚;重生从来只是自我从内打破而不是从外被击碎。自我破茧方以重生,待人击茧终为沉沦。

等待别人开启牢笼是释放,自我奋力挣脱牢笼是解放。真正的自由不是他人授予的自由,真正的权利不是他人规定的权利,真正的生命不是他人催促的生命。中国的牢笼,华丽而坚实,繁紊而冠冕堂皇。中国人始终不愿意敞露自己,总是心甘情愿,安于本分地死死地把自己裹在一层又一层的密不透风的厚实中。纲常与名教,尊卑与贵贱。中国在金碧辉煌的君主专制下,在君王的虚荣与虚妄下,在宫墙的封闭与桎梏下,在天朝上国的幻象与美梦下,中国人,作茧自缚,自我铸牢,毫不愿意打破这千年枷锁,获一次解放。帝国的缓慢日晷时钟被格林尼治的时间体系瓦解。终究,在西方列强的虎视眈眈下,牢笼被击破,却从此陷入黑暗,人为刀俎,我为鱼肉。

自我破茧才能获得新生。欧洲十三世纪的文艺复兴,勇敢地撕破了宗教神权的外衣,释放了自己,也解放了人性;启蒙运动猛烈抨击君主专制,冲破一切压制人权,压抑人性的束缚,使人的思想得以更新,世界的希望得以重生。西方人是敢于袒露自我,敢于展示自己的裸体的。鞭挞自我,涅火重生。终究,茧衣破裂,阴霾散去,从缝隙开始透入的曦微照亮并重生了世界。

新文化运动清洗和厘清了中国几千年的意识形态和价值观念,打开中国阴暗的凝聚着浓厚霉味的地窖,虽不免泥沙俱下,终究使我们获得一次彻底痛快畅然的清新呼吸。

袒露自我是打破外在束缚的重要形式。袒露裸体不一定能展示出最美但却能重现生命的本真与纯净,自我与本我。朱耷画下那冷眼狂傲事物丑陋与畸形,一定程度上就是他自我内心的反映与自我灵魂的傲视袒露。以丑傲视甜媚,以丑傲视权贵。

李嘉诚说:“鸡蛋从内打破是生命,从外打破是食物。”诚然,自我的从内打破才能重生,从外打破将腐为淤泥。破茧重生,绽放光明。挣脱吧!扬起拳头!永远不要等待外人打破的击败。

【解析】试题分析:“内”指一个人与生俱来的东西亦即一个人本真的生命。“外”主要指你生活的环境,也就是你生存的土壤。“打破”意味着生存的眼光、胆识、勇气、智慧和决策。还意味着行动,敢于、善于突破一切桎梏。所以,可以参考以下几个方面立意:

生活要积极主动,避免被动。

成大事,必要有胆识、智慧和勇气。

3)命运和未来掌握在自己的手中,要敢于创新

考点:能写论述类、实用类和文学类文章。能力层级为表达运用

E。

一、语言文字运用(

每题2分

,共计32分)

1.

下列词语中,字音或字形全都正确的一项是(

)

A.

耳孺目染

漫溯(shuò)

万户候

寥(liáo)廓

B.

绿草如茵

青荇(xìng)

山清水秀

彷徨(páng)

C.

卒起不意(zú)

游说(shuì)

瞋(chēng)目

试目以待

D.

夜缒而出(zhuì)

刀俎(zǔ)

目眦尽裂(cī)

汜南(fán)

【答案】B

【解析】试题分析:本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音字形的能力。题干问“下列词语中,字音或字形全都正确的一项”

,答题关键词“全都正确的一项”。选项中,A

项中,耳濡目染;C项中,卒起不意(cù);D项中,目眦尽裂(zì)。

点睛:字音题考核的内容有多音字、形似字、音近字、形声字、统读字、生僻字、方言误读七类,命题形式主要有,找出注音全部正确的一项、找出读音全部相同(或不同)的一项,找出读音全部相同(或不同)的一组三类。复习时分类整理记忆,以记忆为主,训练、记忆相结合。

2.

下列句子中全都含有通假字的一项是( )

①旦日不可不蚤来谢大王②燕王诚振怖大王之威

③素善留侯张良④共其乏困⑤卒起不意

⑥距关,勿内诸侯⑦失其所与,不知

⑧若属皆且为所虏⑨刑人如恐不胜

A.

①③④⑥⑧

B.

②④⑤⑦⑨

C.

①②④⑤⑦

D.

①④⑤⑧⑨

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查文言实词中的通假字,题中,①“蚤”通“早”;②“振”通“震”;④“共”通“供”;⑤“卒”通“猝”;⑥“距”通“拒”;⑦“知”通“智”。

3.

与“燕国见陵之耻除矣”句式相同的一项是:(

)

A.

秦王购之金千斤、邑万家

B.

是寡人之过也

C.

父母宗族,皆为戮没

D.

夫晋,何厌之有

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查文言句式掌握情况。例句为被动句。A项,为定语后置句。B项,为判断句。C项,为被动句。D项,为宾语前置句。故选C。

4.

下列各项中加点词的活用类型不同于其他三项的一项是( )

A.

夜缒而出

B.

秦武阳色变振恐,群臣怪之

C.

常以身翼蔽沛公

D.

君为我呼入,吾得兄事之

【答案】B

【解析】试题分析:B意动用法,其余名词作状语。

【考点定位】理解与现代汉语不同的句式和用法。能力层级为理解B。

【名师点睛】词类活用有名词动用,名词做状语,形容词用作动词、名词,动词用作名词,形容词、动词的使动用法、形容词、名词、动词的意动用法和数词的活用等,根据具体的句子具体的分析。

5.

下列词语中“济”字的意义和“朝济而夕设版焉”中的“济”相同的一项是(

)

A.

同舟共济

B.

济世安民

C.

赈灾济贫

D.

无济于事

【答案】A

【解析】试题分析:A和例句中的“济”都是“渡河”的意思。

考点:理解常见文言实词在文中的含义。能力层级为理解B。

6.

下列各句中加点字与例句中加点字用法相同的一项是(

)

例句:夜缒而出。

A.

越国以鄙远

B.

晋军函陵

C.

今太子迟之

D.

发尽上指冠

【答案】D

【解析】试题分析:本题考查学生文言文实词中词类活用掌握情况。例句:夜:名词作状语,在夜里。A项,鄙:名词作动词,当边境。B项,军:名词作动词,驻扎。C项,迟:形容词的意动用法,以……为迟。D项,上:名词作状语,向上。故选D。

7.

下列加点词语古今词义相同的一项是( )

A.

微夫人之力不及此

B.

群臣惊愕,卒起不意

C.

太子及宾客知其事者

D.

沛公奉卮酒为寿,约为婚姻

【答案】B

【解析】试题分析:A项“夫人”古义为那人(指秦穆公);今义为尊称一般人的妻子。C项“宾客”古义为门客;今义为客人。D项“婚姻”古义为双方约定成为儿女亲家;今义为男女双方因婚姻而产生的夫妻关系。

8.

下列加点字词解释有误的一项(

)

A.

进兵北略地,至燕南界

略:掠夺

B.

诚能得樊将军首

诚:如果

C.

顾计不知所出耳

顾:考虑

D.

而右手揕其胸

揕:刺

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查学生文言实词含义解释能力。解答此类题,要和语境相结合。本题C项,顾:只是。本句意思是:只是不知道报仇的计策该从哪里出罢了。如果解释成“考虑”,前后意思不通。

点睛:实词含义的解释,可从学过的文言篇目或熟知的成语典故中找到相关依据。因此考生拿到考题时要运用联想,联想已学过的课文中的词句。还可以联想现代汉语双音节词和成语,此外,还要注意古代汉语中通假字、偏义复词、一词多义、古今异义四种情况。比如本题C项,“顾”字,可以联想司马迁《报任安书》中“顾自以为身残处秽”这句中的“顾”来理解。

9.

下列句中“以”的用法不同于其他三项的是(

)

A.

常以身翼蔽沛公

B.

皆白衣冠以送之

C.

以乱易整,不武

D.

敢以烦执事

【答案】B

【解析】试题分析:此类文言虚词题,一般要结合具体语境,去判定某一虚词的具体用法和意义。A介词,用;B连词,表目的;

C介词,用;D介词,拿。

【考点定位】理解常见文言虚词在文中的意义和用法。能力层级为理解B。

【易错警示】针对文言虚词的考查重点,18个常见虚词的意义和用法;在语境中,结合语法和逻辑的分析,疏通文意;难点在于理解词语的用法(即词性)。方法应用上首先,分清虚实。如“因、何、若、之”等既可以是实词,又可以是虚词。其次,辨明词性。一个虚词大多有多种用法,如:“焉”可以是代词、副词、助词。再次,对比古今。有的沿用下来,有的用法变化,有的作用完全消失。最后,注意特殊虚词。兼词、虚词连用,如“何以”“孰与”等。

10.

下列各句与例句句式相同的一项是( )

例句:夫晋,何厌之有?

A.

私见张良,具告以事

B.

微斯人,吾谁与归?

C.

父母宗族,皆为戮没

D.

秦王购之金千金,万户邑

【答案】B

11.

下列句子中“乃”字用法不同其他三项的是(

A.

乃朝服,设九宾

B.

度我至军中公乃入

C.

乃令秦武阳为副

D.

项伯乃夜驰之沛公军

【答案】B

【解析】试题分析:本题考查文言虚词“乃”的用法。题中B项中,“乃”才;ACD

中“乃”为“于是”。

点睛:文言虚词“乃”的用法:

1.作副词

①乃取一葫芦置于地。 ②乃入见。

③陈涉乃立为王。

(1)表承接,译为“于是、就”。 ①度我至军中,公乃入。 ②好雨知时节,当春乃发生。

⑵表限止,译为“才、这才、然后才”、“仅”等。 ①问今是何世,乃不知有汉。 ②今君乃亡赵走燕

⑶表出乎意料或违背常理,译为“却、竟然,居然”。 ①当立者乃公子扶苏。 ②以其乃华山之阳名之也。 ③若事之不济,此乃天也。

⑷在判断句中,表判断或确认。译为:是,就是,只是、本来是、原来是。 2.作代词

①尔其无忘乃父之志。 ②家祭无忘告乃翁。 ⑴你,你的。

③备乃器械,持乃糗粮,呼应风从。 ⑵他们的

④夫我乃行之,反而求之,不得吾心(《齐桓晋文》) ⑶用作指示代词,译为“这样”

12.

下面“之”的用法归类正确的一项是(

)

①愿伯具言臣之不敢倍德也

②是寡人之过也

③备他盗之出入与非常

④行李之往来,共其乏困

⑤皆白衣冠以送之

⑥微夫人之力不及此

A.

①③④/②/⑤⑥

B.

①②③/④/⑤⑥

C.

①③④/②⑥/⑤

D.

①⑤/②⑥/③④

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查文言虚词“之”的用法。题中①③④主谓之间,取消句子独立性/②⑥结构助词“的”/⑤代词。

点睛:文言虚词“之”的用法:

一、用作代词,又分几种情况:(一)可以代人、代物、代事。代人多是第三人称。译为“他(他们)”“它(它们)”。作宾语或兼语,不作主语。如:作《师说》以贻之。(《师说》,代人,作宾语)揉使之然也。(《劝学》,代物,作兼语)人非生而知之者。(《师说》,代事理,作宾语)(二)指示代词,表近指。可译为“这”,通常作复指性定语。如:之二虫又何知?(《逍遥游》)

二、用作助词,也分几种情况:

(一)结构助词,定语或补语的标志。用在定语和中心语(名词)之间,或用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“的”或“得”,有的可不译。如:一人之心,千万人之心也。(《阿房宫赋》)

(二)结构助词,宾语前置的标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。如:句读之不知,惑之不解。(《师说》)

(三)结构助词。当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。如:师道之不传也久矣!(《师说》)

(四)音节助词。用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。如:填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。(《寡人之于国也》)

13.

下列各句中的加点词与“倚柱而笑,箕踞以骂曰”中的“箕”字用法相同的一项是

A.

沛公旦日从百余骑来见项王

B.

秋毫不敢有所近

C.

且君尝为晋君赐矣

D.

君为我呼入,吾得兄事之

【答案】D

【解析】试题分析:本题考查文言实词中的词类活用。题干中“箕”名词做状语;D项中“兄”名词做状语,像兄弟一样;A项中,使动用法,使……跟随;B项中,形容词做动词,靠近;C项中,动词做名词,恩赐。

14.

下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是(

)

A.

乐于助人本是无可厚非的,可是在有的人看来,这是一种迂腐。

B.

古人中不乏学习的楷模,悬梁刺股者、秉烛达旦者、闻鸡起舞者,在历史上汗牛充栋。

C.

今年有四到六成的作品流拍,成交总额同比减少一半,这说明以往超过底价数十倍成交的火爆场面已成明日黄花。

D.

完善各级各类学校的心理健康工作者队伍建设,实施有针对性的心理健康教育,可以亡羊补牢,使学生的常见心理问题在萌芽状态及时得到解决。

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查学生正确运用成语能力。A项,无可厚非:表示没有可过分责难的。意指说话做事虽有缺点,但还有可取之处,应予谅解。不符合语境。B项,汗牛充栋:本义是指用牛运书,牛要累得出汗;用屋子放书,要放满整个屋子。形容藏书很多。不符合语境。C项,明日黄花:黄花:菊花。原指重阳节过后逐渐萎谢的菊花。后多比喻过时的事物或消息。符合语境。D项,亡羊补牢:亡:逃亡,丢失;牢:关牲口的圈。

羊逃跑了再去修补羊圈,还不算晚。比喻出了问题以后想办法补救,可以防止继续受损失。不符合语境。故选C。

点睛:成语使用要注意几个方面:

1.不要望文生义。成语误用的一个很重要原因就是对成语一知半解,以今律古。如“文不加点、明日黄花、不刊之论、差强人意、五风十雨、狗尾续貂”等;

2.注意感彩的区别。如“有口皆碑、方兴未艾、无所不至、过江之鲫、粉墨登场”等;

3.注意适用对象。许多成语都有其特定的适用对象,不能乱用。如“大言不惭、天花乱坠、豆蔻年华、美轮美奂、汗牛充栋”等;

4.注意谦敬成语。如“抛砖引玉、鼎立相助、敬谢不敏、蓬荜生辉”等;

5.注意两用成语。如“想入非非、异想天开、灯红酒绿、一针见血”等;

6.注意有的成语不能跟宾语。如“出奇制胜、漠不关心、求全责备”等;

7.再一类成语,其本身已经含有的意思在文中再加以阐述而导致重复或者出现矛盾。如“忍俊不禁地笑起来、妄自菲薄自己、三令五申地强调、一天天地日臻完善、一个莘莘学子”等。考生要注意普通成语与熟语的合并考查,重视含有近义、二义、多义的成语与熟语,注意准确区分其或本义、或喻义、或引申义、或感彩的使用特征。

15.

下列各句中没有语病的一句是( )

A.

六方会谈在危机与转机的反复中曲折前进,其根本原因是朝美在战略上存在巨大的差异并相互较量的结果。

B.

以网络技术为重要支撑的“知识经济”革命极大地改变了我们的生产、生活方式,加速了社会文明。

C.

按照自治区党委的要求,自治区将派出13个指导检查组,对第一批开展学习实践科学发展观活动的部门单位进行指导检查。

D.

具有世界先进水平的一流大学应该是提高和造就高素质的创造性人才的摇篮。

【答案】C

【解析】试题分析:A项句式杂糅,去掉“其根本原因”或“的结果”。 B项成分残缺,应在最后加上“的进程”。D项“提高”和“人才”不能搭配,可删去“和提高”三字。

16.

下列文学常识的表述,有误的一项是(

)

A.

《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,又称《左氏春秋传》《春秋左氏传》。相传是春秋末年左丘明所作。它与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”

B.

“四书”“五经”是儒家的主要经典:“四书”即《论语》《孟子》《中庸》《大学》;“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

C.

《史记》完成于汉武帝末年,既有很高的文学价值,又有很高的史学价值。被郭沫若称为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

D.

对联讲究平仄,上联最后一个字一般是仄声,下联最后一个字一般是平声。

【答案】C

【解析】试题分析:本题考查考生对于文学常识的掌握能力。C项中,“被郭沫若称为”错误,"史家之绝唱,无韵之离骚"是鲁迅对于《史记》的评价。

“史家之绝唱”是评价《史记》的史学价值,说它是历史著作中的“绝唱”;“无韵之离骚”是评价《史记》的文学价值,说它可以和屈原的《离骚》媲美。

二、名言名句填空(每空1分,共10分)

17.

(1)《荆轲刺秦王》中通过音乐渲染凄凉悲怆氛围的句子是高渐离击筑,荆轲和而歌,_________。

(2)《沁园春

长沙》中表现毛泽东蔑视权贵的的句子是_______。

(3)鹰击长空,鱼翔浅底,______________________。

(4)______________________,壮士一去兮不复还!

(5)轻轻的我走了,正如我轻轻的来;___________,___________。

(6)看万山红遍,层林尽染;______________________,百舸争流。

(7)指点江山,激扬文字,

______________________。

(8)做大事就要不拘小节,《鸿门宴》有个成语很好的表达了这个意思___________,___________。

【答案】

(1).

(1)为变徵之声

(2).

(2)粪土当年万户侯

(3).

(3)万类霜天竞自由

(4).

(4)风萧萧兮易水寒

(5).

(5)我轻轻的招手,

(6).

作别西天的云彩

(7).

(6)漫江碧透

(8).

(7)粪土当年万户侯

(9).

(8)大行不顾细谨,

(10).

大礼不辞小让

【解析】试题分析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。学生记忆的时候应该结合诗句的意思。每句1分,句中有误该句不得分。要求学生养成回头望的习惯,避免笔误。题中易错字“徵”“竞”。

点睛:高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,考生经常在这些“浅水滩”“翻船”,原因是光背不写,光记不辨,不知道联系句意和古文的特性来区分。所以在平时对名句记忆时要立足于对诗句的理解,现在课标卷已经考核“理解性默写”,在理解的基础上记忆既准确还不容易写错字,然后要立足于“写”,不要背下来但得不到分数。

课内文言文阅读,回答小题。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦武阳色变振恐,

群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。秦王方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”

18.

对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是(

)

A.

时恐急,剑坚,故不可立拔

坚:坚固,锋利

B.

而右手持匕首揕之

揕:刺

C.

卒起不意,尽失其度

度:常态,气度

D.

愿大王少假借之

假借:宽恕,原谅

19.

下列各句中加点的词,古今意义一样的一项是(

)

A.

樊将军以穷困来归丹

B.

籍吏民,封府库

C.

行李之往来,共乏其困

D.

诸郎中执兵

20.

下列各句加点词的意义和用法相同的一项是(

)

A.

而秦武阳奉地图匣,以次进

以乱易整,不武

B.

未有封侯之赏,而听细说

朝济而夕设版焉

C.

荆轲顾笑武阳人之立志,

顾不如蜀鄙之僧哉

D.

前为谢曰

旦日不可不蚤自来谢项王

21.

下列各句中的加点词与“倚柱而笑,箕踞以骂曰”中的“箕”字用法相同的一项

是(

)

A.

沛公旦日从百余骑来见项王

B.

秋毫不敢有所近

C.

且君尝为晋君赐矣

D.

君为我呼入,吾得兄事之

【答案】18.

A

19.

B

20.

D

21.

D

【解析】

18.

试题分析:本题考查考生对于重点实词含义的理解,题干要求选出下列句中加点字,解释不正确的一项,题中A项,“坚”紧。

点睛:理解文言实词的意思,可以采取因文定义法:由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。可采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法。例如本题就是采用了代入原文法,结合上下文的语境来判断对错。题中就是联系语境,推测实词含义。结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。要分析形旁,推求字义。从字音相同推测通假字,通过语法特征推断出词性,用互文见义对照解释前后词。联系上下文,前后照应,保持一致。要把对实词的解释代入到原句原文中,看是否合乎原文的语言环境。

19.

试题分析:本题考查考生对于实词中古今异义词的掌握能力。答题关键词“古今意义一样的一项”

A项中“穷困”处境窘迫;

C项中,“行李”使节;D项中“郎中”侍卫。

20.

试题分析:本题考查考生对于重点虚词含义的理解,题干要求选出加点词语的意义和用法相同的一组,选项中,A项,按照/用;B.转折/承接;C项,回头/却;D项,都解释为“道歉”。

21.

试题分析:本题考查文言实词中的词类活用。题干中“箕”名词做状语;D项中“兄”名词做状语,像兄弟一样;A项中,使动用法,使……跟随;B项中,形容词做动词,靠近;C项中,动词做名词,恩赐。

参考译文:

荆轲捧着装了樊於期头颅的盒子,秦武阳捧着地图匣子,按次序进宫,到达殿前的台阶下,秦武阳脸色都变了,十分害怕,秦国的群臣对此感到奇怪。荆轲回过头来对秦武阳笑了笑,上前替他向秦王谢罪说:“北方蛮夷地区的粗鄙人,没有拜见过天子,所以害怕,希望大王稍微原谅他些,让他在大王的面前完成他的使命。”秦王对荆轲说:“起来,取来武阳所拿的地图!”

荆轲拿了地图捧送给秦王,打开地图,地图全部打开,匕首就露了出来。于是荆轲左手抓住秦王的衣袖,右手拿着匕首刺秦王。还没有刺到秦王的身上,秦王非常惊骇,自己伸直身子站起来,挣断了袖子。秦王拔剑,剑太长,就握住剑鞘。当时秦王心里又怕又急,剑插得很紧,所以不能立即拔出来。

荆轲追逐秦王,秦王绕着柱子跑。秦国的君臣都惊呆了,事情突然发生,意料不到,大家都失去了常态。并且按照秦国的法律,臣子们侍立在殿上的,不能带一点兵器;那些宫廷侍卫握着武器,都排列在宫殿的台阶下面,没有君王的命令不能上殿。当危急的时候,来不及召唤阶下的侍卫,所以荆轲追逐秦王,大家仓猝间惊惶失措,没有武器用来击杀荆轲,仅仅用空手一起同荆轲搏斗。

这时,秦王的随从医官夏无且(jū)用他手里捧着的药袋投击荆轲。秦王还正在绕着柱子跑,仓猝间惊惶失措,不知道怎么办。侍臣们就说:“大王背着剑!大王背着剑!”秦王于是拔出剑用来攻击荆轲,砍断了荆轲的左大腿。荆轲倒下了,就举起他的匕首投击秦王,没有击中,击中了柱子。秦王又砍击荆轲,荆轲被砍伤了八处。

荆轲自己知道事情不能成功了,靠着柱子笑着,像撮箕一样地张开两腿坐在地上,骂道:“事情之所以没有成功,是想活生生地劫持你,一定要得到约契来回报燕太子啊!”

四.课外文言文阅读回答小题。

豫让者,晋人也,故尝事范氏及中行氏,而无所知名。去而事智伯,智伯甚尊宠之。及智伯伐赵襄子,

赵襄子与韩、魏合谋灭智伯,灭智伯之后而三分其地。赵襄子最怨智伯,漆其头以为饮器。

豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为说己者容。今智伯知我,我必为报仇而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。”乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:“欲为智伯报仇!”左右欲诛之。襄子曰:“彼义人也,吾谨避之耳。且智伯亡无后,而其臣欲为报仇,此天下之贤人也。”卒释去之。

居顷之,豫让又漆身为厉,吞炭为哑,使形状不可知,行乞于市。其妻不识也。行见其友,其友识之,曰:“汝非豫让邪?”曰:“我是也。”其友为泣曰:“以子之才,委质而臣事襄子,襄子必近幸子。近幸子,乃为所欲,顾不易邪?何乃残身苦形,欲以求报襄子,不亦难乎!”豫让曰:“既已委质臣事人,而求杀之,是怀二心以事其君也。且吾所为者极难耳!然所以为此者,将以愧天下后世之为人臣怀二心以事其君者也。”

既去,顷之,襄子当出,豫让伏于所当过之桥下。襄子至桥,马惊,襄子曰:“此必是豫让也。”使人问之,果豫让也。于是襄子乃数豫让曰:“子不尝事范、中行氏乎?智伯尽灭之,而子不为报仇,而反委质臣于智伯。智伯亦已死矣,而子独何以为之报仇之深也?”豫让曰:“臣事范、中行氏,范、中行氏皆众人遇我,我故众人报之。至于智伯,国士遇我,我故国士报之。”襄子喟然叹息而泣曰:“嗟乎豫子!子之为智伯,名既成矣,而寡人赦子,亦已足矣。子其自为计,寡人不复释子!”使兵围之。豫让曰:“臣闻明主不掩人之美,而忠臣有死名之义。前君已宽赦臣,天下莫不称君之贤。今日之事,臣固伏诛,然原请君之衣而击之,焉以致报仇之意,则虽死不恨。非所敢望也,敢布腹心!”于是襄子大义之,乃使使持衣与豫让。豫让拔剑三跃而击之,曰:“吾可以下报智伯矣!”遂伏剑自杀。死之日,赵国志士闻之,皆为涕泣。

22.

对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:

A.

女为悦己者容

容:打扮

B.

于是襄子乃数豫让曰

数:责备

C.

子不尝事范、中行氏乎

尝:曾经

D.

则虽死不恨

恨:仇恨

23.

下列各组句子中,全都直接表现豫让“忠义”的一组是

①去而事智伯 ②变名姓为刑人,入宫涂厕 ③是怀二心以事其君也

④我故国士报之 ⑤子之为智伯,名既成矣 ⑥以致报仇之意,则虽死不恨

A.

①④⑤

B.

②③⑤

C.

①③⑥

D.

②④⑥

24.

下列对原文的叙述与分析不正确的一项是:(共9分 )

A.

豫让“漆身”“吞炭”的目的是隐藏自己,方便报仇,但是他的朋友却以为这样做不值得,劝他放弃报仇,投靠襄子。

B.

豫让改变姓名,到宫中充当“刑人”涂饰厕所,想在襄子如厕时,趁其不备杀死他,结果被襄子识破。

C.

豫让曾先后臣服几个主子,智伯对他很宠信。在智伯被襄子灭掉后,豫让为报答知遇之恩,一心为智伯报仇。

D.

豫让为智伯报仇义无反顾,明知报仇之事难为却拼死为之,就连险遭他刺杀的襄子也深深赞叹他的忠义。

25.

翻译

(1)今智伯知我,我必为报仇而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。

(2)于是襄子大义之,乃使使持衣与豫让

【答案】22.

D

23.

D

24.

A

25.

(1)现在智伯了解我,我一定要为他报仇而死,来报答智伯,那么我的灵魂也不会渐愧了。”

(2)于是襄子深深地被他的忠义所感动,就派人拿自己的衣服给豫让。豫让拔剑多

【解析】

22.

试题分析:本题考查考生对于重点实词含义的理解,题干要求选出不正确的一项,将解释带入原文中,依据上下文推断含义,题中D选项中,“恨”应该解释为“遗憾”。

点睛:理解文言实词的意思,可以采取因文定义法:由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。可采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法。例如本题就是采用了代入原文法,结合上下文的语境来判断对错。题中就是练习语境,推测实词含义。结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。要分析形旁,推求字义。从字音相同推测通假字,通过语法特征推断出词性,用互文见义对照解释前后词。联系上下文,前后照应,保持一致。要把对实词的解释代入到原句原文中,看是否合乎原文的语言环境。

23.

试题分析:本题考查考生对于文本中人物形象的把握能力。题干中答题关键词“全都直接表现豫让‘忠义’”答题时重点抓住关键词“直接”“忠义”,运用排除法,答案为D项。

24.

试题分析:此题主要考查考生分析和概括文本内容的能力。此题要在准确把握文意的基础上,带着选项回到原文,从人物、时间、地点、事件的混淆和关键词语的误译等角度进行比较分析,作出判定。题中A项表述错误,由原文“以子之才,委质而臣事襄子,襄子必近幸子。近幸子,乃为所欲,顾不易邪?何乃残身苦形,欲以求报襄子,不亦难乎”可以知道,朋友劝他先接近再报仇。

点睛:这道题目是概括归纳文章内容。解答此类题的方法是放回原文,查对正误。特别是在时间、地点、官职,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析,两者间的差别正是把握全文的关键所在。对似是而非处,要有借题解文的意识。比如本题,只要到文中找到原句:然后进行比较选项,即可发现错误。

25.

试题分析:此题翻译时需要注意计分点:(1)“知”“以”“则”;(2)“义”“与”。文言文翻译最主要是抓得分点,考生把两句放到原文中,根据上下文意思,再结合句中得分点来翻译句子。

点睛:本题首先要找出专有名词,即人名、地名、官职等;然后再看有否特殊句式,最后再确定关键字进行翻译,一般为直译。文言文的翻译,最基本的方法就是替换、组词、保留、省略。对古今异义的词语要“替换”;对古今词义大体一致的词语则“组词”;对特殊的地名、人名等要“保留”;对古汉语中的同义反复的词语可以“省略”其中一个,有些虚词不必要或难于恰当翻译出来的也可以“省略”。

文言文阅读翻译四字诀:首览全文,掌握大意。词不离句,句不离词。词句难解,前后联系。跳跃句子,补出本意。人名地名,不必翻译。省略倒装,都有规律。常见虚词,因句而异。实词活用,领会语意。翻译整句,句子流利。对照原文,务求直译。字词句篇,连成一气。翻译完毕,检查仔细。

参考译文:

豫让,晋国人,原先曾在范氏和中行氏那里做事,但毫不知名。离开他们后到智伯门下供职,智伯很看重和宠爱他。等到智伯攻伐赵襄子,赵襄子和韩氏、魏氏合谋灭了智伯,灭智伯后又三分智伯的土地。赵襄子最恨智伯,把智伯的头颅漆了,作为酒器。豫让逃到山中,说道:“唉!士人为知己者献出生命,女子为喜爱自己的人修饰容貌。如今智伯了解我,我一定要为了替他报仇而死,以此来报答智伯,这样我死后的魂魄也就不会感到羞愧了。”于是变更名姓,冒充为判刑服役之人,混进赵襄子宫里涂饰厕所,身上挟带匕首,想刺杀襄子。襄子去厕所时,忽觉心惊,便抓住涂厕所的刑人审问,发现他便是豫让,身上带着凶器,口称:“要为智伯报仇!”襄子身边的侍从要杀他,襄子说:“他是个义士,我小心避开他就是了。再说智伯死了,没有后代,而他的臣下却想替他报仇,这个人是天下的贤德之人啊。”最终还是把豫让释放了。

不久,豫让又在身上涂漆,让皮肤长满恶疮,还吞炭使嗓子喑哑。他把自己原来的形状变得人们无法辨认之后,到市上行乞。他的妻子见了,认不出是他。在路上见到他的朋友,朋友却认出他来了,说:“你不就是豫让吗?”答道:“我是豫让。”他的朋友为之哭泣道:“以你的才干,投奔到襄子门下效命办事,襄子一定会亲近你宠爱你。他亲近你宠爱你,你再做你想做的事,这岂不更容易吗?为什么竟要伤残身体,受许多痛苦,想以此达到向襄子报仇的目的,这不也太难了吗!”豫让说:“既然已经投他门下效命办事,却又想杀他,这是怀着异心来侍奉君主啊。再说,我所做的确实是极难的事情,然而所以要这样做,正是要使天下后世身为人臣却怀着异心去侍奉君主的人感到羞愧啊。”

豫让离去之后,不久,料到赵襄子该出门了,便埋伏在赵襄子将会经过的桥下。襄子来到桥边,马突然受惊,襄子说:“此人必是豫让。”派人查问,果然是豫让。这时襄子便数落豫让说:“你不是曾经在范氏、中行氏门下做过事吗?智伯把他们全灭了,而你不为他们报仇,反而投奔到智伯门下效命办事。现在智伯也已经死了,你为什么独独这样执著地为他报仇呢?”豫让说:“我在范氏、中行氏门下做事,范氏、中行氏都把我当一般人相待,所以我就像一般人那样报答他们。至于智伯,他把我当国士相待,我因此要像国士那样报答他。”襄子长叹一声,呜咽着说道:‘唉,豫子啊豫子!你为智伯尽忠,名声已经成就了;而我赦免你,也已经够了。你还是为自己想想吧,我不再放过你了!”襄子派兵围住豫让。豫让说:“我听说贤明的君主不掩盖别人的美德,而忠臣理应为名节献身。上一次您已经宽赦过我,天下人无不称赞您的贤明。今日之事,我自然难免一死,可我还是希望能得到您的衣服,击打它一下,以表达我的报仇的心意,这样我虽死而无憾。这不是我所敢期望的,我只是斗胆向您陈述我内心的想法。”这时襄子深感豫让义烈,便派人拿自己的衣服给豫让。豫让拔出剑来,跳跃多次击刺衣服,说道:“我可以在九泉之下报答智伯了!”说罢便横剑自刎。豫让死的那天,赵国的志士听到这消息,都为他流泪哭泣。

五.应用文写作

26.

王明是高一(1)班的同学,2011年10月10日(星期一)患重感冒,医生叮嘱他在家休息一天。假如你就是王明,请你向班主任张老师说明情况,写一张请假条。(注意请假条的格式)

【答案】合乎题意要求即可。六、写作

【解析】试题分析:

请假条一般格式为:

标题:居中写《请假条》,用来表明此文是用来请假的。

称呼:平时怎么称呼,这里就怎么写,后面加冒号。这个地方往往是领导、相关负责人等。

署名:写在正文下右下方第三行处。如果是学生向老师请假,在名字前面加上“学生”二字。

日期:写在署名下面,另起一行。也可以不写年,最好在月日下面写上上午或者下午,也可以写上时分,必要时加上地点。

写作要求:请假条最重要的内容是写明“请假原因和日期”,一定要写明确,不能只写“因有事请假”。

六、写作

27.

阅读下面的材料,按要求作文。

李嘉诚说:“鸡蛋,从外打破是食物,从内打破是生命。”人生亦如是,从外打破是压力,从内打破是成长。如果你等待别人从外打破你,那么你注定成为别人的食物;如果能自己从内打破,那么你会发现自己的成长相当于一种重生。

请根据你对材料的理解,写一篇不少于800字的文章。

要求:自拟标题,选好角度,确定立意,明确文体,不要脱离材料内容及含意的范围,不得套作。

【答案】破茧重生,绽放光明

我们需要的从来只是破茧成蝶而不是作茧自缚;重生从来只是自我从内打破而不是从外被击碎。自我破茧方以重生,待人击茧终为沉沦。

等待别人开启牢笼是释放,自我奋力挣脱牢笼是解放。真正的自由不是他人授予的自由,真正的权利不是他人规定的权利,真正的生命不是他人催促的生命。中国的牢笼,华丽而坚实,繁紊而冠冕堂皇。中国人始终不愿意敞露自己,总是心甘情愿,安于本分地死死地把自己裹在一层又一层的密不透风的厚实中。纲常与名教,尊卑与贵贱。中国在金碧辉煌的君主专制下,在君王的虚荣与虚妄下,在宫墙的封闭与桎梏下,在天朝上国的幻象与美梦下,中国人,作茧自缚,自我铸牢,毫不愿意打破这千年枷锁,获一次解放。帝国的缓慢日晷时钟被格林尼治的时间体系瓦解。终究,在西方列强的虎视眈眈下,牢笼被击破,却从此陷入黑暗,人为刀俎,我为鱼肉。

自我破茧才能获得新生。欧洲十三世纪的文艺复兴,勇敢地撕破了宗教神权的外衣,释放了自己,也解放了人性;启蒙运动猛烈抨击君主专制,冲破一切压制人权,压抑人性的束缚,使人的思想得以更新,世界的希望得以重生。西方人是敢于袒露自我,敢于展示自己的裸体的。鞭挞自我,涅火重生。终究,茧衣破裂,阴霾散去,从缝隙开始透入的曦微照亮并重生了世界。

新文化运动清洗和厘清了中国几千年的意识形态和价值观念,打开中国阴暗的凝聚着浓厚霉味的地窖,虽不免泥沙俱下,终究使我们获得一次彻底痛快畅然的清新呼吸。

袒露自我是打破外在束缚的重要形式。袒露裸体不一定能展示出最美但却能重现生命的本真与纯净,自我与本我。朱耷画下那冷眼狂傲事物丑陋与畸形,一定程度上就是他自我内心的反映与自我灵魂的傲视袒露。以丑傲视甜媚,以丑傲视权贵。

李嘉诚说:“鸡蛋从内打破是生命,从外打破是食物。”诚然,自我的从内打破才能重生,从外打破将腐为淤泥。破茧重生,绽放光明。挣脱吧!扬起拳头!永远不要等待外人打破的击败。

【解析】试题分析:“内”指一个人与生俱来的东西亦即一个人本真的生命。“外”主要指你生活的环境,也就是你生存的土壤。“打破”意味着生存的眼光、胆识、勇气、智慧和决策。还意味着行动,敢于、善于突破一切桎梏。所以,可以参考以下几个方面立意:

生活要积极主动,避免被动。

成大事,必要有胆识、智慧和勇气。

3)命运和未来掌握在自己的手中,要敢于创新

考点:能写论述类、实用类和文学类文章。能力层级为表达运用

E。

同课章节目录