第6课 动荡的春秋时期 课件

图片预览

文档简介

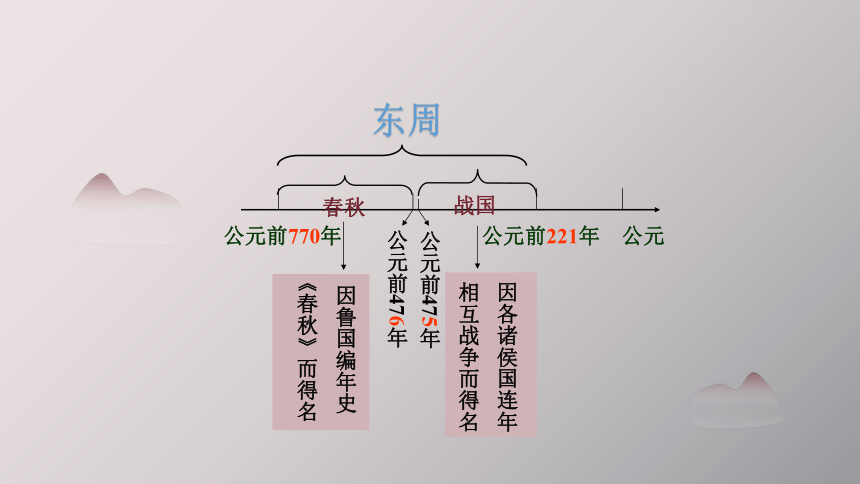

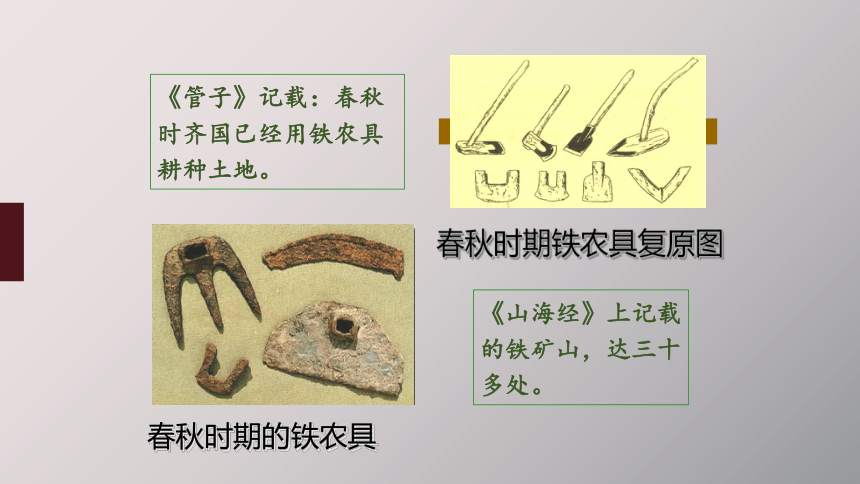

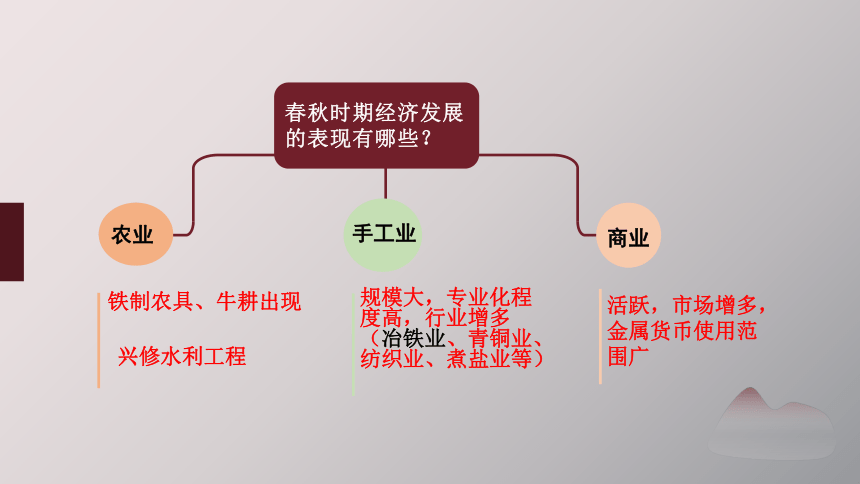

课件34张PPT。第6课动荡的春秋时期公元前770年,周平王将首都迁到洛邑,历史上称为“东周”。东周又被分为春秋和战国。公元前770年 公元前221年 公元公元前476年公元前475年东周目录春秋时期的铁农具《管子》记载:春秋时齐国已经用铁农具耕种土地。春秋时期铁农具复原图《山海经》上记载的铁矿山,达三十多处。春秋时期经济发展的表现有哪些?兴修水利工程

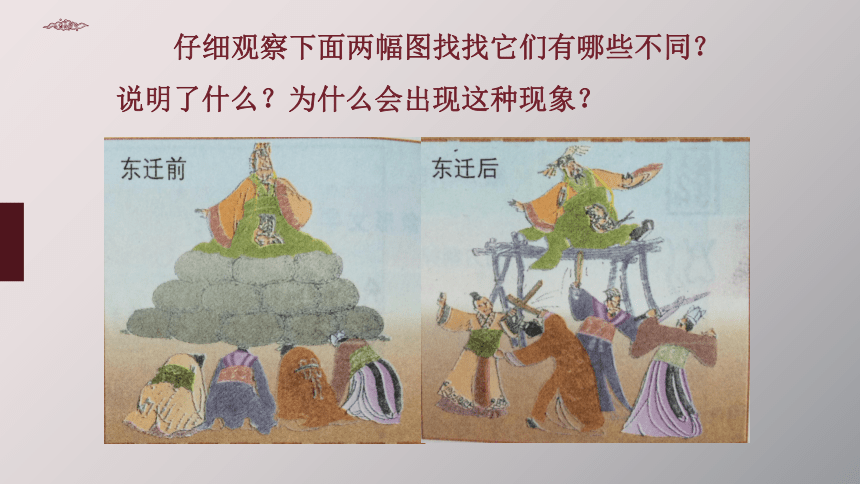

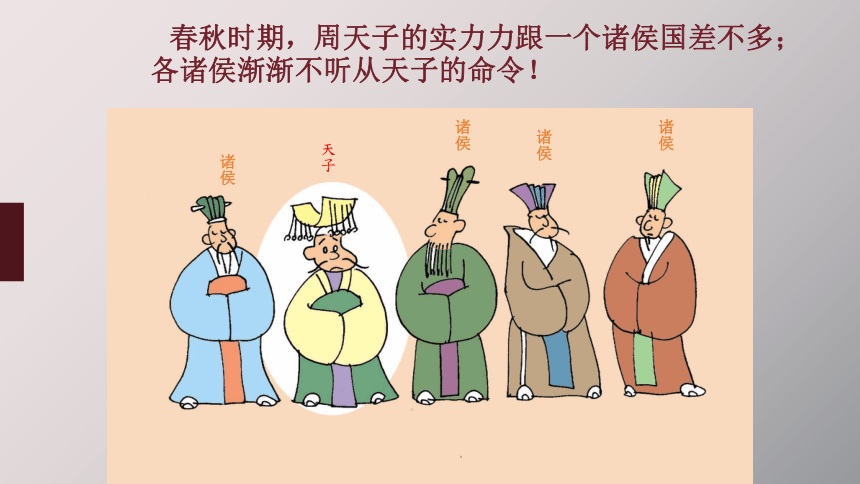

牛耕图请在此输入您的文本。贰王室衰微 仔细观察下面两幅图找找它们有哪些不同?说明了什么?为什么会出现这种现象? 春秋时期,周天子的实力力跟一个诸侯国差不多;

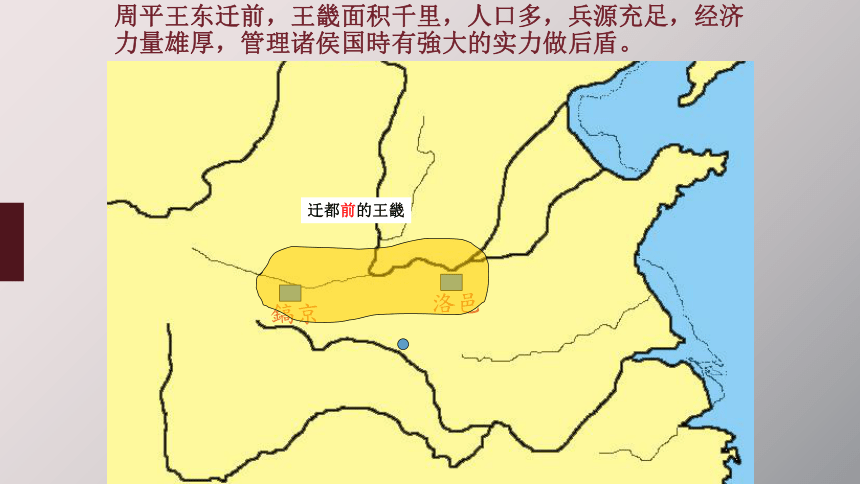

各诸侯渐渐不听从天子的命令!天子诸侯诸侯诸侯诸侯鎬京洛邑周平王东迁前,王畿面积千里,人口多,兵源充足,经济力量雄厚,管理诸侯国時有強大的实力做后盾。迁都前的王畿镐京洛邑周平王东迁后,土地方圆百里。迁都后的王畿 〖周王势力变化表〗周王室直接管辖从镐京到洛邑方约千里的土地东周初年王室直接近辖的土地有方约600里的土地,往后越来越少。最后只有方约百里的土地。王室直接管辖的军队多达14万人以上平王东迁后,还有3万人。后来逐渐减少到只剩下几千人了人口众多,资源丰富直辖的人口所剩无几,财力、物力、兵源减少天子是政治上有最高的地位。“礼乐征伐自天子出”天子在政治上成了傀儡,不得不依靠强大的诸侯。“礼乐征伐自诸侯出”分封制逐步瓦解周王室势力、地位下降诸侯国崛起,争霸。原因:

表现:

结果:叁诸侯争霸春秋列国图匈奴春秋霸主春秋首霸——齐桓公齐桓公为什么能首先称霸?自然条件:依山背海,资源丰富

雄厚实力:管仲改革,富国强兵

正确谋略:尊王攘夷,深得民心尊王攘夷:尊崇周天子,抵御周边少数民族的进攻 齐桓公任用管仲为相后,发展生产,改革内政,整顿军队,齐国的国力更加强盛。 一箭之仇从齐桓公礼待管仲的事件中,你得到了怎样的启示? 公元前651年,齐桓公以霸主身份在葵丘会盟台(遗址在河南省民权县城东的黄河故道北岸),与鲁、宋、卫、郑、许、曹等国相会结盟,周王派人送去物品表示慰问。齐桓公霸主地位确立的标志:VS楚退避三舍晋 城濮之战看 图 说 史

消极影响:给社会和人民带来巨大的灾难。积极影响:客观上有利于实现区域性的局部统一;促进各民族经济发展和民族融合。春秋争霸的历史影响孟子曾说过:“春秋无义战”,对这句话,你怎样看?(1)给人民带来巨大的灾难;(3)客观上有利于实现局部统一。(2)促进各民族间的民族融合;农业:铁器、牛耕出现手工业商业制度变化 分封制瓦解周王室势力大减诸侯崛起,竞相称霸原因:王室控制力减弱,各国发展不平衡口号:“尊王攘夷”霸主:齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公、吴王夫差、越王勾践影响:有利于局部地区统一;促进民族交融讲故事说成语退避三舍

《左传·僖公二十三年》:“(春秋晋公子重耳出亡)及楚,楚子飨之,曰:‘公子若反晋国,则何以报不穀?’……对曰:‘若以君之灵,得反(返)晋国,晋楚治兵,遇于中原,其辟(避)君三舍。’”

成语寓意:公元前636年,在晋国内乱中被迫出亡的晋公子重耳来到楚国,楚成王隆重接待,当面问他:“你以后如果能够回到晋国,应该怎么报答我呢?”重耳回答说:“如果我能托您的福返回晋国,那么晋楚两国若发生战争而在中原相遇的话,我将后退三舍(九十里)。”后来重耳返国执政,晋楚城濮之战时,晋军果然“退三舍以辟(避)之”,并取得战争的胜利。这个成语,原来是指待人以礼,后来表示对人让步或回避,不敢与之争斗。问鼎中原

《左传·宣公三年》:“楚子伐陆浑之戎,遂至于雒(洛阳),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子,楚子问鼎之大小轻重焉。对曰:‘在德,不在鼎……’”

成语寓意:楚庄王为讨伐入侵的戎人来到洛阳,在周天子境内检阅军队。周定王派大夫王孙满去慰劳,楚庄王借机询问周鼎的大小轻重。王孙满说:“政德清明,鼎小也重;国君无道,鼎大也轻。周王朝定鼎中原,权力天赐。鼎的轻重是不应该询问的。”楚庄王问鼎,大有欲取周王朝天下而代之的意思,结果遭到王孙满的严词斥责。当时,鼎代表国家权力。后来人们便用“问鼎”表示图谋夺取政权的意思。一鸣惊人

《韩非子·喻老》:“虽无飞,飞必冲天;虽无鸣,鸣必惊人。”《史记·滑稽列传》:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”《史记·楚世家》:“三年不蜚,蜚将冲天;三年不鸣,鸣将惊人。”

成语寓意:战国时代,齐国有一个名叫淳于髡的人。有一天,淳于髡见到了齐威王,就对他说:“大王,我有一个谜语想请您猜一猜:齐国有只大鸟,住在大王的宫廷中,已经整整三年了,可是他既不振翅飞翔,也不发声鸣叫,只是毫无目的地蜷伏着,大王您猜,这是一只什么鸟呢?”齐威王本是一个聪明人,一听就知道淳于髡是在讽刺自己身为一国之尊,却毫无作为,只知道享乐。他沉吟了一会说:“嗯,这一只大鸟,你不知道,它不飞则已,一飞就会冲到天上去,它不鸣则已,一鸣就会惊动众人,你慢慢等着瞧吧!”从此齐威王不再沉迷于饮酒作乐,而开始整顿国政,齐国也重新强大起来。这个成语比喻一个人平时没有突出的表现,但却一下子做出惊人的成绩。一鼓作气

《左传·庄公十年》:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。”

成语寓意:春秋时,齐国攻打鲁国,鲁庄公准备亲自领兵迎战。这时,有个叫曹刿的人主动要求跟庄公一起作战。当齐鲁两军在战场上摆好阵势后,齐军击鼓进攻,鲁庄公也想下令擂鼓迎战,但两次都被曹刿拦住。直到齐军第三次击鼓时,曹刿才让鲁庄公下令擂鼓进军,结果把齐军打得大败。打了胜仗后,鲁庄公问曹刿获胜的原因。曹刿说:“打仗凭的是一股勇气。齐军第一次击鼓时勇气最足,第二次击鼓时勇气便有所衰退,第三次击鼓时勇气已完全衰竭了,而我军却是第一次击鼓,勇气最足,所以一鼓作气,打败了齐军。”这句话被人比喻做事要趁劲头大的时候鼓起干劲,一口气把工作做完,不要拖拖拉拉,以致疲沓失败。老马识途

《韩非子·说林上》:“管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹,春往冬返,迷惑失道。管仲曰:‘老马之智可用也。’乃放老马而随之。遂得道。”

成语寓意:公元前663年,北方的少数民族山戎侵犯北燕。北燕来齐国告急。齐桓公率军联合燕军讨伐孤竹国,在归途中迷路。管仲提出找几匹当地的老马,让它们在前面走,也许能走出迷路。齐桓公于是叫人挑了几匹老马,让它们领路。这几匹老马果然领着齐、燕大军走出迷谷。后来人们便用“老马识途”比喻年龄大又有经验的人对事情常常比较熟悉,知道如何做好。卧薪尝胆

《史记·越王勾践世家》:“吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。”

成语寓意:越王勾践被夫差战败,囚禁在吴国。勾践在吴三年,受尽苦难。周敬王二十九年(公元前491年),吴王夫差赦勾践归国。他回国后,广纳贤士,立志报仇雪恨,为了不忘屈辱,他在室内挂了一个苦胆。吃饭时一定要先尝苦胆。睡觉时候身下垫着木柴,以使自己警惕,不得居安忘危,丧失报仇雪恨的决心。后来越国终于强大起来,灭掉了吴国。“卧薪尝胆”常被用来形容人刻苦自励,发奋图强。 终

牛耕图请在此输入您的文本。贰王室衰微 仔细观察下面两幅图找找它们有哪些不同?说明了什么?为什么会出现这种现象? 春秋时期,周天子的实力力跟一个诸侯国差不多;

各诸侯渐渐不听从天子的命令!天子诸侯诸侯诸侯诸侯鎬京洛邑周平王东迁前,王畿面积千里,人口多,兵源充足,经济力量雄厚,管理诸侯国時有強大的实力做后盾。迁都前的王畿镐京洛邑周平王东迁后,土地方圆百里。迁都后的王畿 〖周王势力变化表〗周王室直接管辖从镐京到洛邑方约千里的土地东周初年王室直接近辖的土地有方约600里的土地,往后越来越少。最后只有方约百里的土地。王室直接管辖的军队多达14万人以上平王东迁后,还有3万人。后来逐渐减少到只剩下几千人了人口众多,资源丰富直辖的人口所剩无几,财力、物力、兵源减少天子是政治上有最高的地位。“礼乐征伐自天子出”天子在政治上成了傀儡,不得不依靠强大的诸侯。“礼乐征伐自诸侯出”分封制逐步瓦解周王室势力、地位下降诸侯国崛起,争霸。原因:

表现:

结果:叁诸侯争霸春秋列国图匈奴春秋霸主春秋首霸——齐桓公齐桓公为什么能首先称霸?自然条件:依山背海,资源丰富

雄厚实力:管仲改革,富国强兵

正确谋略:尊王攘夷,深得民心尊王攘夷:尊崇周天子,抵御周边少数民族的进攻 齐桓公任用管仲为相后,发展生产,改革内政,整顿军队,齐国的国力更加强盛。 一箭之仇从齐桓公礼待管仲的事件中,你得到了怎样的启示? 公元前651年,齐桓公以霸主身份在葵丘会盟台(遗址在河南省民权县城东的黄河故道北岸),与鲁、宋、卫、郑、许、曹等国相会结盟,周王派人送去物品表示慰问。齐桓公霸主地位确立的标志:VS楚退避三舍晋 城濮之战看 图 说 史

消极影响:给社会和人民带来巨大的灾难。积极影响:客观上有利于实现区域性的局部统一;促进各民族经济发展和民族融合。春秋争霸的历史影响孟子曾说过:“春秋无义战”,对这句话,你怎样看?(1)给人民带来巨大的灾难;(3)客观上有利于实现局部统一。(2)促进各民族间的民族融合;农业:铁器、牛耕出现手工业商业制度变化 分封制瓦解周王室势力大减诸侯崛起,竞相称霸原因:王室控制力减弱,各国发展不平衡口号:“尊王攘夷”霸主:齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公、吴王夫差、越王勾践影响:有利于局部地区统一;促进民族交融讲故事说成语退避三舍

《左传·僖公二十三年》:“(春秋晋公子重耳出亡)及楚,楚子飨之,曰:‘公子若反晋国,则何以报不穀?’……对曰:‘若以君之灵,得反(返)晋国,晋楚治兵,遇于中原,其辟(避)君三舍。’”

成语寓意:公元前636年,在晋国内乱中被迫出亡的晋公子重耳来到楚国,楚成王隆重接待,当面问他:“你以后如果能够回到晋国,应该怎么报答我呢?”重耳回答说:“如果我能托您的福返回晋国,那么晋楚两国若发生战争而在中原相遇的话,我将后退三舍(九十里)。”后来重耳返国执政,晋楚城濮之战时,晋军果然“退三舍以辟(避)之”,并取得战争的胜利。这个成语,原来是指待人以礼,后来表示对人让步或回避,不敢与之争斗。问鼎中原

《左传·宣公三年》:“楚子伐陆浑之戎,遂至于雒(洛阳),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子,楚子问鼎之大小轻重焉。对曰:‘在德,不在鼎……’”

成语寓意:楚庄王为讨伐入侵的戎人来到洛阳,在周天子境内检阅军队。周定王派大夫王孙满去慰劳,楚庄王借机询问周鼎的大小轻重。王孙满说:“政德清明,鼎小也重;国君无道,鼎大也轻。周王朝定鼎中原,权力天赐。鼎的轻重是不应该询问的。”楚庄王问鼎,大有欲取周王朝天下而代之的意思,结果遭到王孙满的严词斥责。当时,鼎代表国家权力。后来人们便用“问鼎”表示图谋夺取政权的意思。一鸣惊人

《韩非子·喻老》:“虽无飞,飞必冲天;虽无鸣,鸣必惊人。”《史记·滑稽列传》:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”《史记·楚世家》:“三年不蜚,蜚将冲天;三年不鸣,鸣将惊人。”

成语寓意:战国时代,齐国有一个名叫淳于髡的人。有一天,淳于髡见到了齐威王,就对他说:“大王,我有一个谜语想请您猜一猜:齐国有只大鸟,住在大王的宫廷中,已经整整三年了,可是他既不振翅飞翔,也不发声鸣叫,只是毫无目的地蜷伏着,大王您猜,这是一只什么鸟呢?”齐威王本是一个聪明人,一听就知道淳于髡是在讽刺自己身为一国之尊,却毫无作为,只知道享乐。他沉吟了一会说:“嗯,这一只大鸟,你不知道,它不飞则已,一飞就会冲到天上去,它不鸣则已,一鸣就会惊动众人,你慢慢等着瞧吧!”从此齐威王不再沉迷于饮酒作乐,而开始整顿国政,齐国也重新强大起来。这个成语比喻一个人平时没有突出的表现,但却一下子做出惊人的成绩。一鼓作气

《左传·庄公十年》:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。”

成语寓意:春秋时,齐国攻打鲁国,鲁庄公准备亲自领兵迎战。这时,有个叫曹刿的人主动要求跟庄公一起作战。当齐鲁两军在战场上摆好阵势后,齐军击鼓进攻,鲁庄公也想下令擂鼓迎战,但两次都被曹刿拦住。直到齐军第三次击鼓时,曹刿才让鲁庄公下令擂鼓进军,结果把齐军打得大败。打了胜仗后,鲁庄公问曹刿获胜的原因。曹刿说:“打仗凭的是一股勇气。齐军第一次击鼓时勇气最足,第二次击鼓时勇气便有所衰退,第三次击鼓时勇气已完全衰竭了,而我军却是第一次击鼓,勇气最足,所以一鼓作气,打败了齐军。”这句话被人比喻做事要趁劲头大的时候鼓起干劲,一口气把工作做完,不要拖拖拉拉,以致疲沓失败。老马识途

《韩非子·说林上》:“管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹,春往冬返,迷惑失道。管仲曰:‘老马之智可用也。’乃放老马而随之。遂得道。”

成语寓意:公元前663年,北方的少数民族山戎侵犯北燕。北燕来齐国告急。齐桓公率军联合燕军讨伐孤竹国,在归途中迷路。管仲提出找几匹当地的老马,让它们在前面走,也许能走出迷路。齐桓公于是叫人挑了几匹老马,让它们领路。这几匹老马果然领着齐、燕大军走出迷谷。后来人们便用“老马识途”比喻年龄大又有经验的人对事情常常比较熟悉,知道如何做好。卧薪尝胆

《史记·越王勾践世家》:“吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。”

成语寓意:越王勾践被夫差战败,囚禁在吴国。勾践在吴三年,受尽苦难。周敬王二十九年(公元前491年),吴王夫差赦勾践归国。他回国后,广纳贤士,立志报仇雪恨,为了不忘屈辱,他在室内挂了一个苦胆。吃饭时一定要先尝苦胆。睡觉时候身下垫着木柴,以使自己警惕,不得居安忘危,丧失报仇雪恨的决心。后来越国终于强大起来,灭掉了吴国。“卧薪尝胆”常被用来形容人刻苦自励,发奋图强。 终

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史