专题四 地下军阵 地上巨龙 检测试题

图片预览

文档简介

专题四

检测试题

(时间:90分钟;分值:100分)

选择题(本题共15题,每题4分,共60分)

1.

秦朝确立封建主义中央集权制度,适应了(

D

)

①国家统一的需要②自然经济存在的需要③保护地主土地制度的需要④推动多民族国家发展的需要

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

解析:解答此题时可以从上层建筑与经济基础的关系角度和中央集权制度对历史的影响等角度思考。

2.秦始皇一生的作为对中国古代政治、经济、文化产生了重要影响,以下对秦始皇的评价不正确的是(A)

A.完成了统一,使人民生活安定、经济繁荣

B.建立了专制主义中央集权制度,对中国封建社会的政治制度产生了重要影响

C.统一度量衡、文字、货币,有利于全国经济文化的交流

D.南征北战,开疆拓土,进一步拓展了华夏中国的疆域

解析:注意本题目的设问角度“不正确的是”,A项中,秦始皇完成了统一,但南征北战,大兴土木,所以使人民生活安定不够准确。

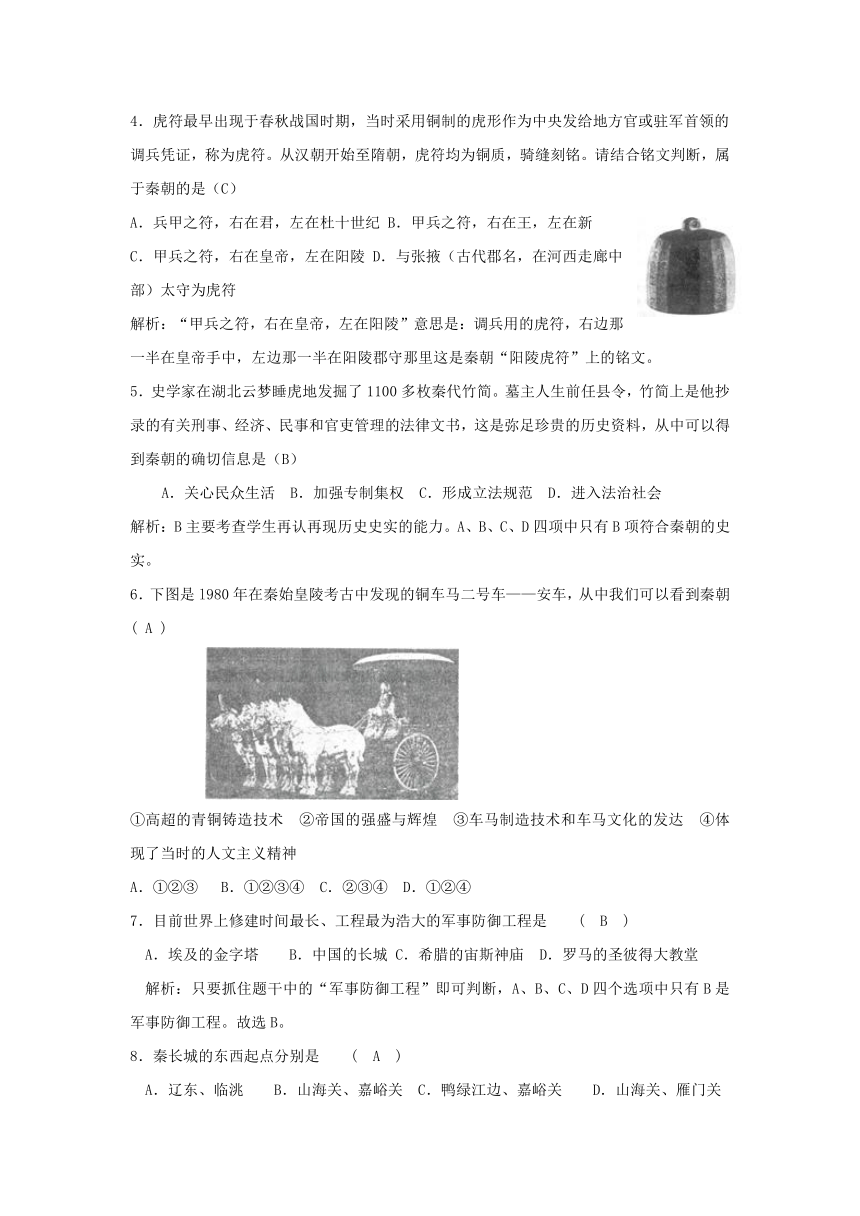

3.右图是秦朝的铜权。权身刻有秦始皇二十六年(前221年)统一度量衡的诏文和秦二世元年(前209年)诏文。下列有关铜权的说法正确的是(D)

①铜权上刻的文字是小篆

②铜权可作为秦朝统一度量衡的物证

③铜权表明秦朝商品经济繁荣

④铜权可用来研究秦朝的冶铸业

A.②③④

B.①③④

C.①②③

D.①②④

解析:根据所学史实秦朝属于中国封建社会的开始,当时的商品经济远未象③说的达到繁荣阶段,权作为权力的象征反映了秦朝统一对于经济统一度量衡的物证,文化上表现为统一文字,铜权本身的质地反映了中国古代手工业冶炼技术的发展,符合要求的是①、②、④项,所以此题正确选项是D。

4.虎符最早出现于春秋战国时期,当时采用铜制的虎形作为中央发给地方官或驻军首领的调兵凭证,称为虎符。从汉朝开始至隋朝,虎符均为铜质,骑缝刻铭。请结合铭文判断,属于秦朝的是(C)

A.兵甲之符,右在君,左在杜十世纪

B.甲兵之符,右在王,左在新

C.甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵

D.与张掖(古代郡名,在河西走廊中部)太守为虎符

解析:“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵”意思是:调兵用的虎符,右边那一半在皇帝手中,左边那一半在阳陵郡守那里这是秦朝“阳陵虎符”上的铭文。

5.史学家在湖北云梦睡虎地发掘了1100多枚秦代竹简。墓主人生前任县令,竹简上是他抄录的有关刑事、经济、民事和官吏管理的法律文书,这是弥足珍贵的历史资料,从中可以得到秦朝的确切信息是(B)

A.关心民众生活

B.加强专制集权

C.形成立法规范

D.进入法治社会

解析:B主要考查学生再认再现历史史实的能力。A、B、C、D四项中只有B项符合秦朝的史实。

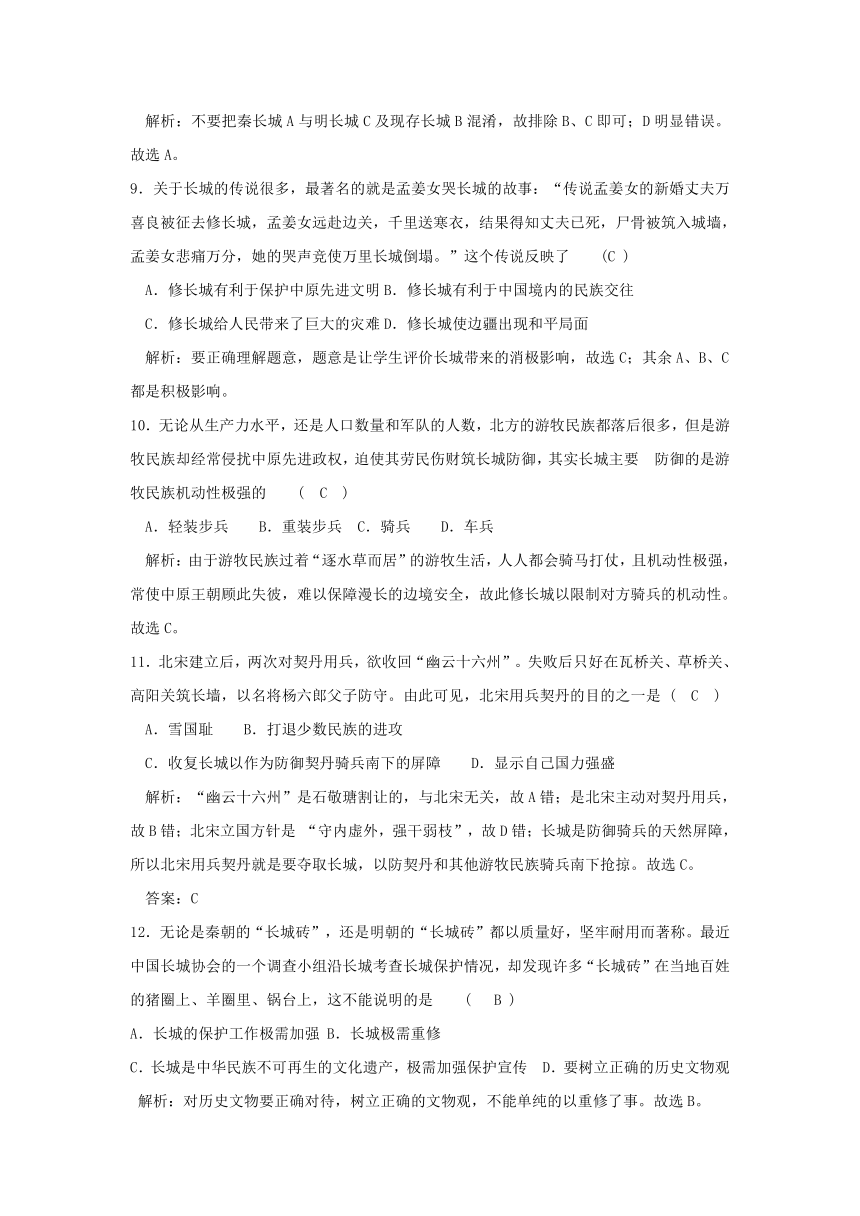

6.下图是l980年在秦始皇陵考古中发现的铜车马二号车——安车,从中我们可以看到秦朝

(

A

)

①高超的青铜铸造技术

②帝国的强盛与辉煌

③车马制造技术和车马文化的发达

④体现了当时的人文主义精神

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②④

7.目前世界上修建时间最长、工程最为浩大的军事防御工程是

(

B

)

A.埃及的金字塔

B.中国的长城

C.希腊的宙斯神庙

D.罗马的圣彼得大教堂

解析:只要抓住题干中的“军事防御工程”即可判断,A、B、C、D四个选项中只有B是军事防御工程。故选B。

8.秦长城的东西起点分别是

(

A

)

A.辽东、临洮

B.山海关、嘉峪关

C.鸭绿江边、嘉峪关

D.山海关、雁门关

解析:不要把秦长城A与明长城C及现存长城B混淆,故排除B、C即可;D明显错误。故选A。

9.关于长城的传说很多,最著名的就是孟姜女哭长城的故事:“传说孟姜女的新婚丈夫万喜良被征去修长城,孟姜女远赴边关,千里送寒衣,结果得知丈夫已死,尸骨被筑入城墙,孟姜女悲痛万分,她的哭声竞使万里长城倒塌。”这个传说反映了

(C

)

A.修长城有利于保护中原先进文明B.修长城有利于中国境内的民族交往

C.修长城给人民带来了巨大的灾难D.修长城使边疆出现和平局面

解析:要正确理解题意,题意是让学生评价长城带来的消极影响,故选C;其余A、B、C都是积极影响。

10.无论从生产力水平,还是人口数量和军队的人数,北方的游牧民族都落后很多,但是游牧民族却经常侵扰中原先进政权,迫使其劳民伤财筑长城防御,其实长城主要

防御的是游牧民族机动性极强的

(

C

)

A.轻装步兵

B.重装步兵

C.骑兵

D.车兵

解析:由于游牧民族过着“逐水草而居”的游牧生活,人人都会骑马打仗,且机动性极强,常使中原王朝顾此失彼,难以保障漫长的边境安全,故此修长城以限制对方骑兵的机动性。故选C。

11.北宋建立后,两次对契丹用兵,欲收回“幽云十六州”。失败后只好在瓦桥关、草桥关、高阳关筑长墙,以名将杨六郎父子防守。由此可见,北宋用兵契丹的目的之一是

(

C

)

A.雪国耻

B.打退少数民族的进攻

C.收复长城以作为防御契丹骑兵南下的屏障

D.显示自己国力强盛

解析:“幽云十六州”是石敬瑭割让的,与北宋无关,故A错;是北宋主动对契丹用兵,故B错;北宋立国方针是

“守内虚外,强干弱枝”,故D错;长城是防御骑兵的天然屏障,所以北宋用兵契丹就是要夺取长城,以防契丹和其他游牧民族骑兵南下抢掠。故选C。

答案:C

12.无论是秦朝的“长城砖”,还是明朝的“长城砖”都以质量好,坚牢耐用而著称。最近中国长城协会的一个调查小组沿长城考查长城保护情况,却发现许多“长城砖”在当地百姓的猪圈上、羊圈里、锅台上,这不能说明的是

(

B

)

A.长城的保护工作极需加强

B.长城极需重修

C.长城是中华民族不可再生的文化遗产,极需加强保护宣传

D.要树立正确的历史文物观

解析:对历史文物要正确对待,树立正确的文物观,不能单纯的以重修了事。故选B。

答案:B

13.一位古代诗人在《昭君出塞图》中题曰:“草黄沙白马如云,落日悲笳处处闻。此去妾心终许国,不劳辛苦汉三军。”昭君出塞的主要意义是

(

C

)

A.昭君出塞是为了个人幸福

B.昭君出塞维护了汉族的利益

C.昭君出塞加强了汉朝与匈奴的关系

D.昭君不畏艰难

解析:要全面理解昭君出塞的意义,A、B、D都较片面,只有C较为全面。故选C。

14.万里长城、秦始皇陵兵马俑等反映了秦汉文化的特点是

(

D

)

A.统一与多样化有机结合B.水平居于世界先进行列

C.建筑成就高超

D.气势恢宏

解析:表现出秦汉人奋发向上的精神面貌和统一王朝的恢弘气势。

15.历代王朝在长城沿线设置专供内地和边外少数民族贸易的市场,称为(

B

)

A.榷场

B.互市

C.马市

D.集镇

二、非选择题(本大题共2个小题,16题20分,17题20分,共40分)

16.阅读下列材料:

材料一

匈奴,其祖先夏后代之苗裔了,曰淳维……(匈奴)随畜牧而转移……逐水草而迁移,毋城郭常外耕田之业,然亦各有分地。毋文书,以言语为约束。……其俗,宽则随畜,因射猎禽兽为生业。急则人习战攻以侵伐,其天性也。…自君王以下,成食畜肉,衣其皮革,被旃裘。……父死,妻其母后;兄弟死,皆取其妻妻之。其俗有名无讳,而无姓字。

材料二

后秦灭六国,而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡,悉收河南地。因河为塞,筑四十四县城临河,徙适戌以充之。而通直道自九原至云阳,因边山险豁谷可缮者治之,起临洮至辽东万余里。

材料三……于是汉患之,高帝乃使刘敬奉宗室女公主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数,约为昆弟以和亲。……(武帝)使四将军各万骑击胡关市下,将军卫青出上谷,至龙城,得胡首虏七百余人。……

——以上材料均摘自《史记·匈奴列传》

材料四

据历史资料搜集统计,战国至秦汉这一历史时期,匈奴与中原政权之间长期反复争战。其大致规律是当北方气候温和风调雨顺的时期,这种争战发生的次数相对较少;当北方气候寒冷环境恶劣时期,这种争战就明显地增多。

请回答:

(1)根据材料一,概括匈奴的社会生活状况。

(2)匈奴经常发动南下侵掠战争的原因,司马迁认为是“其天性”。你认为正确与否 为什么

(3)结合所学知识联系材料二、三,说明秦汉为巩固北方边郡采取了哪些措施 有何作用

(4)用今天发展的观点来看,你认为秦汉所采取的措施能否从根本上解决匈奴地区与中原地区的矛盾 为什么

答案:(1)以畜牧、游猎为主的游牧生活,民风剽悍,民俗落后。

(2)不正确。匈奴生活的区域属游牧经济,中原地区是农耕经济。这两种不同的区域经济,虽有相对独立性,但是游牧经济对农耕经济有着很大的依存关系。战国至秦汉匈奴与中原分属不同政权,在气候寒冷生态环境恶劣之时,匈奴人的生存受到威胁,他们发动南下掠夺战争的次数就明显增多。

(3)秦朝:派蒙恬率大军打败匈奴,收复河南地,修筑万里长城,设44县,徙民实边。

西汉:汉高祖实行和亲,汉武帝进行大规模的反击战争打败匈奴。

作用:暂时解决了匈奴对秦汉的威胁,保护了中原地区先进经济文化的发展。

(4)不能。这些措施只能起到暂时缓解矛盾的作用,不能解决游牧区域经济同农耕区域经济协调发展的这一根本问题。

17.阅读下列材料:

材料一:目前长城的基本状况是:只有1/3修复和保护基本完好,另有1/3残破不全,1/3不复存在。可以说,我们中国目前已经没有万里长城了。

材料二:“大批中外青年伴着电子音乐在长城上狂歌劲舞,并大量饮酒。早上6时许,派对逐渐结束,长城上一地酒瓶垃圾,微风吹来一阵阵骚臭味……”

材料三:山西某村想把两个砖瓦厂合二为一,但麻烦的是有一段长城“碍事”。村主任一声令下,拆!这段60米长的历史文化遗产顷刻间灰飞烟灭。事后,虽然各级管理部门极为重视,又是发文又是召开现场办公会,但最后不过是罚款200元了事。

材料四:与长城的雄伟和游客的纷至沓来相呼应的是遍布于长城墙面上游客留下的印痕。在墙面的每块砖上,只要人能触及的地方,都布满了游客用各种工具刻画的痕迹。

请回答:

(1)根据材料,结合所学知识分析材料一状况出现的原因

(2)根据材料,结合所学知识谈谈应如何保护长城这一世界文化遗产

答案:(1)原因:①历史的原因,战争及其对自然环境的破坏使长城遭到破坏;②人们对长城世界文化遗产的重视程度不够,对长城遗产的破坏;③对长城文化遗产旅游资源的过度开发。④自然因素的破坏。

(2)提高国民素质,提高游客的素质;加强对长城文化遗产的保护和修建;在发展旅游业时注意合理开发,走可持续发展道路。

检测试题

(时间:90分钟;分值:100分)

选择题(本题共15题,每题4分,共60分)

1.

秦朝确立封建主义中央集权制度,适应了(

D

)

①国家统一的需要②自然经济存在的需要③保护地主土地制度的需要④推动多民族国家发展的需要

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

解析:解答此题时可以从上层建筑与经济基础的关系角度和中央集权制度对历史的影响等角度思考。

2.秦始皇一生的作为对中国古代政治、经济、文化产生了重要影响,以下对秦始皇的评价不正确的是(A)

A.完成了统一,使人民生活安定、经济繁荣

B.建立了专制主义中央集权制度,对中国封建社会的政治制度产生了重要影响

C.统一度量衡、文字、货币,有利于全国经济文化的交流

D.南征北战,开疆拓土,进一步拓展了华夏中国的疆域

解析:注意本题目的设问角度“不正确的是”,A项中,秦始皇完成了统一,但南征北战,大兴土木,所以使人民生活安定不够准确。

3.右图是秦朝的铜权。权身刻有秦始皇二十六年(前221年)统一度量衡的诏文和秦二世元年(前209年)诏文。下列有关铜权的说法正确的是(D)

①铜权上刻的文字是小篆

②铜权可作为秦朝统一度量衡的物证

③铜权表明秦朝商品经济繁荣

④铜权可用来研究秦朝的冶铸业

A.②③④

B.①③④

C.①②③

D.①②④

解析:根据所学史实秦朝属于中国封建社会的开始,当时的商品经济远未象③说的达到繁荣阶段,权作为权力的象征反映了秦朝统一对于经济统一度量衡的物证,文化上表现为统一文字,铜权本身的质地反映了中国古代手工业冶炼技术的发展,符合要求的是①、②、④项,所以此题正确选项是D。

4.虎符最早出现于春秋战国时期,当时采用铜制的虎形作为中央发给地方官或驻军首领的调兵凭证,称为虎符。从汉朝开始至隋朝,虎符均为铜质,骑缝刻铭。请结合铭文判断,属于秦朝的是(C)

A.兵甲之符,右在君,左在杜十世纪

B.甲兵之符,右在王,左在新

C.甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵

D.与张掖(古代郡名,在河西走廊中部)太守为虎符

解析:“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵”意思是:调兵用的虎符,右边那一半在皇帝手中,左边那一半在阳陵郡守那里这是秦朝“阳陵虎符”上的铭文。

5.史学家在湖北云梦睡虎地发掘了1100多枚秦代竹简。墓主人生前任县令,竹简上是他抄录的有关刑事、经济、民事和官吏管理的法律文书,这是弥足珍贵的历史资料,从中可以得到秦朝的确切信息是(B)

A.关心民众生活

B.加强专制集权

C.形成立法规范

D.进入法治社会

解析:B主要考查学生再认再现历史史实的能力。A、B、C、D四项中只有B项符合秦朝的史实。

6.下图是l980年在秦始皇陵考古中发现的铜车马二号车——安车,从中我们可以看到秦朝

(

A

)

①高超的青铜铸造技术

②帝国的强盛与辉煌

③车马制造技术和车马文化的发达

④体现了当时的人文主义精神

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②④

7.目前世界上修建时间最长、工程最为浩大的军事防御工程是

(

B

)

A.埃及的金字塔

B.中国的长城

C.希腊的宙斯神庙

D.罗马的圣彼得大教堂

解析:只要抓住题干中的“军事防御工程”即可判断,A、B、C、D四个选项中只有B是军事防御工程。故选B。

8.秦长城的东西起点分别是

(

A

)

A.辽东、临洮

B.山海关、嘉峪关

C.鸭绿江边、嘉峪关

D.山海关、雁门关

解析:不要把秦长城A与明长城C及现存长城B混淆,故排除B、C即可;D明显错误。故选A。

9.关于长城的传说很多,最著名的就是孟姜女哭长城的故事:“传说孟姜女的新婚丈夫万喜良被征去修长城,孟姜女远赴边关,千里送寒衣,结果得知丈夫已死,尸骨被筑入城墙,孟姜女悲痛万分,她的哭声竞使万里长城倒塌。”这个传说反映了

(C

)

A.修长城有利于保护中原先进文明B.修长城有利于中国境内的民族交往

C.修长城给人民带来了巨大的灾难D.修长城使边疆出现和平局面

解析:要正确理解题意,题意是让学生评价长城带来的消极影响,故选C;其余A、B、C都是积极影响。

10.无论从生产力水平,还是人口数量和军队的人数,北方的游牧民族都落后很多,但是游牧民族却经常侵扰中原先进政权,迫使其劳民伤财筑长城防御,其实长城主要

防御的是游牧民族机动性极强的

(

C

)

A.轻装步兵

B.重装步兵

C.骑兵

D.车兵

解析:由于游牧民族过着“逐水草而居”的游牧生活,人人都会骑马打仗,且机动性极强,常使中原王朝顾此失彼,难以保障漫长的边境安全,故此修长城以限制对方骑兵的机动性。故选C。

11.北宋建立后,两次对契丹用兵,欲收回“幽云十六州”。失败后只好在瓦桥关、草桥关、高阳关筑长墙,以名将杨六郎父子防守。由此可见,北宋用兵契丹的目的之一是

(

C

)

A.雪国耻

B.打退少数民族的进攻

C.收复长城以作为防御契丹骑兵南下的屏障

D.显示自己国力强盛

解析:“幽云十六州”是石敬瑭割让的,与北宋无关,故A错;是北宋主动对契丹用兵,故B错;北宋立国方针是

“守内虚外,强干弱枝”,故D错;长城是防御骑兵的天然屏障,所以北宋用兵契丹就是要夺取长城,以防契丹和其他游牧民族骑兵南下抢掠。故选C。

答案:C

12.无论是秦朝的“长城砖”,还是明朝的“长城砖”都以质量好,坚牢耐用而著称。最近中国长城协会的一个调查小组沿长城考查长城保护情况,却发现许多“长城砖”在当地百姓的猪圈上、羊圈里、锅台上,这不能说明的是

(

B

)

A.长城的保护工作极需加强

B.长城极需重修

C.长城是中华民族不可再生的文化遗产,极需加强保护宣传

D.要树立正确的历史文物观

解析:对历史文物要正确对待,树立正确的文物观,不能单纯的以重修了事。故选B。

答案:B

13.一位古代诗人在《昭君出塞图》中题曰:“草黄沙白马如云,落日悲笳处处闻。此去妾心终许国,不劳辛苦汉三军。”昭君出塞的主要意义是

(

C

)

A.昭君出塞是为了个人幸福

B.昭君出塞维护了汉族的利益

C.昭君出塞加强了汉朝与匈奴的关系

D.昭君不畏艰难

解析:要全面理解昭君出塞的意义,A、B、D都较片面,只有C较为全面。故选C。

14.万里长城、秦始皇陵兵马俑等反映了秦汉文化的特点是

(

D

)

A.统一与多样化有机结合B.水平居于世界先进行列

C.建筑成就高超

D.气势恢宏

解析:表现出秦汉人奋发向上的精神面貌和统一王朝的恢弘气势。

15.历代王朝在长城沿线设置专供内地和边外少数民族贸易的市场,称为(

B

)

A.榷场

B.互市

C.马市

D.集镇

二、非选择题(本大题共2个小题,16题20分,17题20分,共40分)

16.阅读下列材料:

材料一

匈奴,其祖先夏后代之苗裔了,曰淳维……(匈奴)随畜牧而转移……逐水草而迁移,毋城郭常外耕田之业,然亦各有分地。毋文书,以言语为约束。……其俗,宽则随畜,因射猎禽兽为生业。急则人习战攻以侵伐,其天性也。…自君王以下,成食畜肉,衣其皮革,被旃裘。……父死,妻其母后;兄弟死,皆取其妻妻之。其俗有名无讳,而无姓字。

材料二

后秦灭六国,而始皇帝使蒙恬将十万之众北击胡,悉收河南地。因河为塞,筑四十四县城临河,徙适戌以充之。而通直道自九原至云阳,因边山险豁谷可缮者治之,起临洮至辽东万余里。

材料三……于是汉患之,高帝乃使刘敬奉宗室女公主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数,约为昆弟以和亲。……(武帝)使四将军各万骑击胡关市下,将军卫青出上谷,至龙城,得胡首虏七百余人。……

——以上材料均摘自《史记·匈奴列传》

材料四

据历史资料搜集统计,战国至秦汉这一历史时期,匈奴与中原政权之间长期反复争战。其大致规律是当北方气候温和风调雨顺的时期,这种争战发生的次数相对较少;当北方气候寒冷环境恶劣时期,这种争战就明显地增多。

请回答:

(1)根据材料一,概括匈奴的社会生活状况。

(2)匈奴经常发动南下侵掠战争的原因,司马迁认为是“其天性”。你认为正确与否 为什么

(3)结合所学知识联系材料二、三,说明秦汉为巩固北方边郡采取了哪些措施 有何作用

(4)用今天发展的观点来看,你认为秦汉所采取的措施能否从根本上解决匈奴地区与中原地区的矛盾 为什么

答案:(1)以畜牧、游猎为主的游牧生活,民风剽悍,民俗落后。

(2)不正确。匈奴生活的区域属游牧经济,中原地区是农耕经济。这两种不同的区域经济,虽有相对独立性,但是游牧经济对农耕经济有着很大的依存关系。战国至秦汉匈奴与中原分属不同政权,在气候寒冷生态环境恶劣之时,匈奴人的生存受到威胁,他们发动南下掠夺战争的次数就明显增多。

(3)秦朝:派蒙恬率大军打败匈奴,收复河南地,修筑万里长城,设44县,徙民实边。

西汉:汉高祖实行和亲,汉武帝进行大规模的反击战争打败匈奴。

作用:暂时解决了匈奴对秦汉的威胁,保护了中原地区先进经济文化的发展。

(4)不能。这些措施只能起到暂时缓解矛盾的作用,不能解决游牧区域经济同农耕区域经济协调发展的这一根本问题。

17.阅读下列材料:

材料一:目前长城的基本状况是:只有1/3修复和保护基本完好,另有1/3残破不全,1/3不复存在。可以说,我们中国目前已经没有万里长城了。

材料二:“大批中外青年伴着电子音乐在长城上狂歌劲舞,并大量饮酒。早上6时许,派对逐渐结束,长城上一地酒瓶垃圾,微风吹来一阵阵骚臭味……”

材料三:山西某村想把两个砖瓦厂合二为一,但麻烦的是有一段长城“碍事”。村主任一声令下,拆!这段60米长的历史文化遗产顷刻间灰飞烟灭。事后,虽然各级管理部门极为重视,又是发文又是召开现场办公会,但最后不过是罚款200元了事。

材料四:与长城的雄伟和游客的纷至沓来相呼应的是遍布于长城墙面上游客留下的印痕。在墙面的每块砖上,只要人能触及的地方,都布满了游客用各种工具刻画的痕迹。

请回答:

(1)根据材料,结合所学知识分析材料一状况出现的原因

(2)根据材料,结合所学知识谈谈应如何保护长城这一世界文化遗产

答案:(1)原因:①历史的原因,战争及其对自然环境的破坏使长城遭到破坏;②人们对长城世界文化遗产的重视程度不够,对长城遗产的破坏;③对长城文化遗产旅游资源的过度开发。④自然因素的破坏。

(2)提高国民素质,提高游客的素质;加强对长城文化遗产的保护和修建;在发展旅游业时注意合理开发,走可持续发展道路。

同课章节目录

- 专题一 古老的埃及文明

- 一 世界奇观—金字塔

- 二 炫耀无上威力的法老

- 专题二 古希腊罗马文化的结晶

- 一 古希腊的奇迹

- 二 “奥林匹克”

- 三 历史悠久的罗马古城

- 专题三 欧洲文艺复兴的辉煌

- 一 新时代的曙光

- 二 天主教世界的最高教堂

- 三 盛开的文艺复兴之花

- 专题四 地下军阵 地上巨龙

- 一 世界奇迹——秦始皇陵及兵马俑

- 二 气势磅礴的万里长城

- 专题五 明清皇家宫殿、园林和陵寝

- 一 金碧辉煌的明清皇宫

- 二 壮丽的皇家宫苑园林

- 三 明清两朝帝王陵寝

- 专题六 中国古代社会:人与环境

- 一 历史文化古城

- 二 “活的古民居博物馆”

- 三 巧夺天工的园林艺术

- 专题七 关注人类口头及非物质遗产

- 一 “百戏之祖”

- 二 超凡的技艺 文化的瑰宝

- 专题八 不可忘却的历史

- 一 罪恶的奴隶贸易见证地

- 二 法西斯罪行的铁证