一 “百戏之祖” 学案

图片预览

文档简介

专题七 关注人类口头及非物质遗产

学习目标与思想方法

【课程标准】

1、知识与技能:识记昆腔产生的时间、地点,顾坚;梁辰鱼、魏良辅对昆腔的重大贡献,兴盛的具体表现。理解魏良辅改革后昆腔的特点,昆曲艺术的致命弱点。新中国成立后,我们党和国家领导人为保护昆曲做出努力,使之延传至今。拯救和保护昆曲面临重重困难,任重道远。以昆曲列入世界文化遗产为契机,让昆曲薪火相传,再创辉煌。理解古琴的文化内涵与艺术价值;云锦的织造工艺及《萨格尔》在藏、蒙民族文化生活中的重要地位。

2、过程与方法:问题探究法、阅读法、图表法、历史比较法

3、情感态度与价值观:昆曲是中华民族戏曲艺术的瑰宝。一个民族的非物质文化,是她独有的民族精神的活的记忆,是文化认同的重要标志,是维系民族存在的一条重要的生命线,在民族区别中,非物质文化具有特殊的意义。保护本民族非物质文化遗产,就保护文化主权。文化主权是一个民族、一个国家政治独立的精神基础。保护本民族非物质文化是对人类文化生态的保护。

【专题探究】

本专题介绍了我国以昆曲、古琴、云锦及《萨格尔》为代表的口头及非物质文化遗产。昆曲是中国传统戏剧中最古老的剧种之一,有“戏曲活化石”之称,在中国文学史、戏曲史、音乐史和舞蹈史上都有极高的艺术价值和学术价值。在中国历史上,琴是古人修身养性的工具,在中国古典文化和民族音乐中占有重要的地位;云锦华美典雅,织造工艺复杂,是中国劳动人民智慧和卓越技艺的结晶;《萨格尔》是现实主义和浪漫主义相结合的藏族口传长篇英雄史诗,为研究古代藏族社会提供了珍贵的资料。

【学法点津】

1.学习本单元内容,要重点了解昆曲这一重要概念;知道昆曲诞生、兴衰的过程;感受昆曲作为“近代百戏之祖”的艺术价值和中华民族文化的魅力。

2.运用对比的方法,欣赏不同的戏剧片段,阅读中外著名史诗,了解织造业的发展,进行中外非物质遗产的类比,加深对“人类口头及非物质遗产”的认识。 3.可适当欣赏有关的戏剧或影片,或参观博物馆,了解本地区的非物质文化遗产情况,拓宽知识面,增加学习的兴趣,弘扬民族文化。

一 “百戏之祖”

【思维激活】

昆曲,发源于14、15世纪苏州昆山的曲唱艺术体系,揉合了唱念做表、舞蹈及武术的表演艺术。现在一般亦指代其舞台形式昆剧。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,主要以中州官话为唱说语言。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。 明朝汉族音乐以戏曲音乐为主。明代人称南戏为《传奇》。明以后,杂剧形渐衰落,《传奇》音乐独主剧坛,兼收杂剧音乐,改名昆曲。

昆曲是怎样产生的?经历了怎样的发展历程?

自主学习与知识构建

【自主·预习·思考】

一、600年的兴衰

1.形成与发展

(1)元朝后期,江苏昆山一带流行以当地方音为基础的南曲,明初称“昆山腔”。

(2)明嘉靖年间,昆曲已发展成雅俗共赏的戏曲形式,昆山人魏良辅对其革新,创造出“水磨腔”,因此被称为“昆腔之祖”。梁辰鱼编写的第一部昆剧《浣纱记》上演后,引起了轰动效应。

(3)明万历年间,昆曲大举进入北京。从明万历时期至清嘉庆初年,昆曲达到极盛。《临川四梦》、《长生殿》、《桃花扇》等剧目风靡天下。

2.衰败

(1)清朝屡兴“文字狱”影响了昆曲剧目的创作。自乾隆年间起,昆曲趋于因循守旧,活力渐失。

(2)新兴的花部诸腔大量吸收昆曲的精华,动摇了昆曲统领戏剧舞台的地位,昆曲由盛而衰。

(3)鸦片战争以后,社会日渐衰败,昆曲不再有昔目的繁荣。到民国初年,昆曲这一国之宝几乎成了“绝唱”。

二、百戏之祖

1.特点

(1)昆曲在魏良辅创新时,已经集中国古典音乐、舞蹈、艺术之大成;又历经文人雅士数百年的精心雕琢,终于形成一门融诗、乐、歌、舞、戏为一体的戏剧形式。

(2)剧本采用了宋、元杂剧和传奇的形式,每出大戏分很多折子,每折戏自成单元。

(3)昆曲的音乐曲调统称为“曲牌”。各角色常用舞蹈动作来表现感情,从而形成载歌载舞的艺术特点。昆曲的服装、化妆、头饰、道具形成了独具特色的戏剧舞台艺术。

(4)昆曲的角色行当有生、旦、净、末、丑五大类,每一类还可再细分,每个角色行当各有一套唱念方法和身段动作,反映了昆曲表演艺术的精致。

2.评价

(1)昆曲有“百戏之祖”或“百戏之师”之称;这是因为它对京剧、越剧、川剧等大部分后起剧种都有影响。

(2)昆曲能再现几百年前古典戏曲的原貌,因而被称为“戏曲活化石”。

3.新中国时期

(1)新中国成立后,濒于消亡的昆剧重获生机。1956年,浙江省昆苏剧团携新编昆剧《十五贯》进京演出获得巨大成功。

(2)《十五贯》以“一出戏救活了一个剧种”,说明古老的文化遗产只有与时俱进、不断创新,才能发展。

三、名家名剧

1.汤显祖和“临川四梦”

(1)汤显祖是江西临川人,他写的《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》和早年的《紫钗记》并称为《临川四梦》。

(2)《牡丹亭》完成于明万历二十六年,它是戏曲瑰宝,蜚声海内外。

2.洪升与《长生殿》:洪升的《长生殿》借唐玄宗与杨贵妃的故事,揭露统治阶级的骄奢淫逸,引起轰动。

3.孔尚任与《桃花扇》:与《长生殿》齐名的是孔尚任的《桃花扇》,借李香君和侯方域的离合之情,激发人们对故国情怀和民族意识。

4.评价

(1)《长生殿》和《桃花扇》将昆曲艺术推向一个新高峰。洪升和孔尚任被尊为曲坛的泰山北斗,合称“南洪北孔”。

(2)昆曲还有《十五贯》、《烂柯山》等经典剧目,它们所承载的古典文学精粹,成为人们走进古典传统文化殿堂的桥梁。

思考:昆曲是怎样产生的?昆曲的特色是什么?

(1)①顾坚始创昆山腔,为昆曲塑造出灵魂。②魏良辅革新昆山腔,使其具备登上

舞台成为戏曲声腔的条件。③梁辰鱼将昆曲剧目率先推上戏曲舞台并获得成功。昆曲诞生了。

(2)昆曲唱腔悠扬婉转,讲究字正腔圆。昆曲戏词文雅深奥,讲究运用典故。所以“闲雅整肃,清俊温润”是昆曲的突出特点。但是,片面地追求旋律性、音乐性的表现力,牺牲了文学性和戏剧性,又成为昆曲的致命弱点。

精要导学与方法策略

【要点·剖析·突破】

昆曲的特点

(1)历史悠久,“百戏之祖”。从明代流传至今,已有600多年的历史。在中国上百种全国性和地方性的剧种中,最有艺术感染力、最高雅、最无与伦比的艺术精品,就是昆剧。昆曲融诗、乐、歌、舞、戏于一炉,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上都占有重要的地位,对众多戏曲品种都产生过深远而直接的影响。

(2)文学典范,华丽典雅。昆曲剧本采用宋元时代的杂剧传奇的结构方式,既有一个贯穿全剧的总情节,又有相对完整的小段情节,因而许多单折戏可以独立演出。在文学语言上,它继承了古代诗词及元曲的优点和长处,文辞华丽典雅。昆曲中的许多剧本如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等,都是古代戏曲文学的不朽之作。昆曲的曲文则浸润有唐诗、宋词、元曲的文学传统,昆曲的许多曲牌与宋词、元曲相同。

(3)唱腔婉转,吐宇讲究。昆曲风格典雅,其音乐缠绵婉转、柔曼悠远的特点非常突出。清丽柔婉、俊雅悠扬的声腔十分动人。在演唱技巧上,注重声腔的控制、节奏的徐疾以及咬字发音。音乐伴奏也颇为齐全,有管乐、弦乐、打击乐等。

(4)载歌载舞,角色齐备。昆曲的表演载歌载舞,舞蹈化、程式化程度非常高。昆曲通过长期的艺术实践,形成了载歌载舞的表现形式。昆曲的角色行当也划分得十分细致,分生、旦、净、末、丑等,各个行当都在表演上形成了自己的一套程式和技巧,这些程式化的动作语言在刻画人物性格、表达人物心理状态、渲染戏剧性和增强感染力等方面,形成了昆曲完整而独特的表演体系。

【典题·引导·感悟】

题型一 昆曲的发展历程

【例题】明代嘉靖、万历时期,昆曲增强了生命力和影响力,开始走向全盛时期,其原因包括 ( )

①商品经济的发展②工商业的兴起并日益繁荣 ③一些知识分子的参加昆曲创作④“文字狱”政策的实行

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

解析:“文字狱”是清朝实行的文化专制政策,与题干无关。故选B。

答案:B

题型二 昆曲的特点

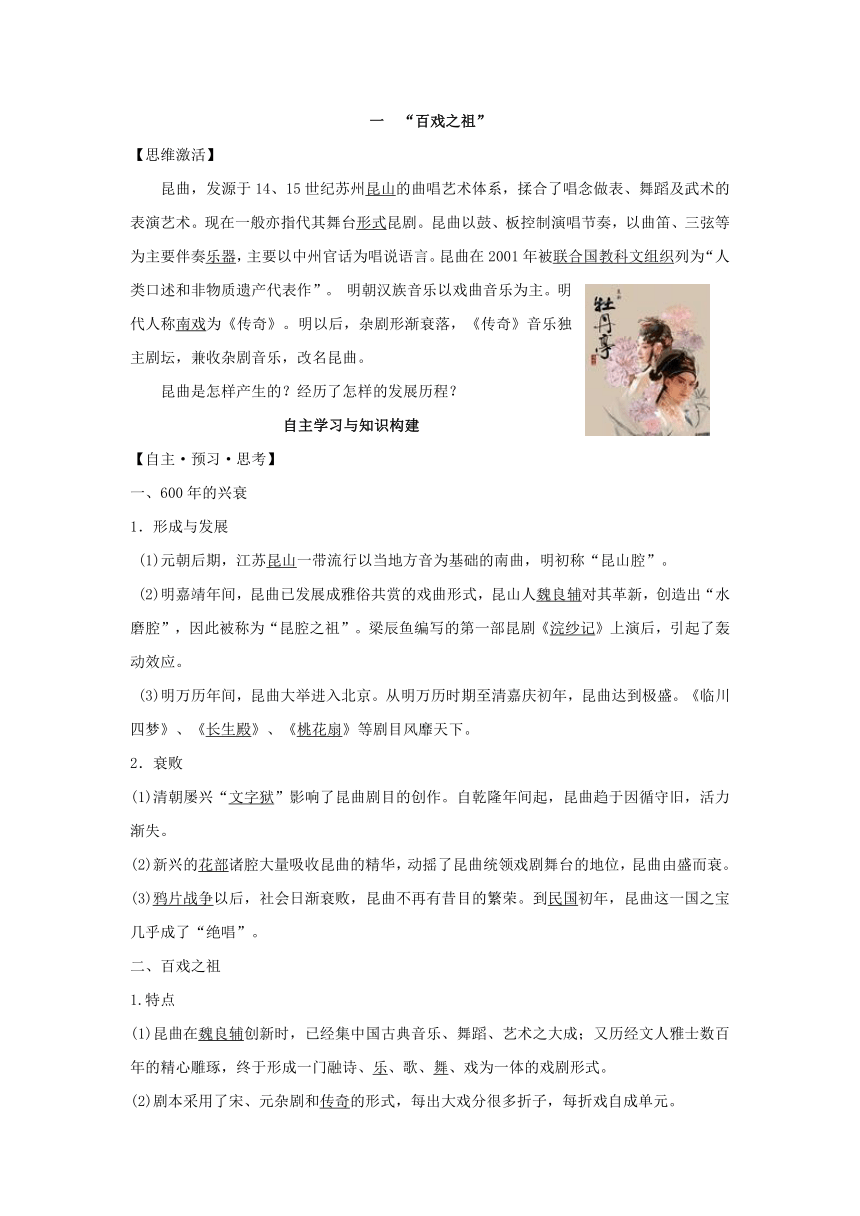

【例题】下图是昆曲中的五大角色之一,它应属于 ( )

A.生 B.净 C.末 D.丑

解析:根据图,该人物应属粗犷豪放的花脸,而在昆曲中,花脸的名称与形象相反,叫做“净”。故选B。

答案:B

迁移应用与探究创新

【自练·自查·自评】

1.中国最初的戏曲是( A )

A.杂剧 B.诸宫调 C.元杂剧 D.南戏

2.既是是著名的散曲作家,又在杂剧创作方面有突出成就的是( C )

①王实甫 ②关汉卿 ③白朴 ④马致远

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

3.元杂剧、昆曲、京剧的兴衰中我们可以得出的认识不包括( D )

A.艺术不能脱离群众

B.艺术应随时代的变化推陈出新

C.艺术门类之间应互相学习、兼收并蓄

D.艺术形式应保持原有的风貌,不要随时代的变化而变化

4.元杂剧在艺术方面取得的成就包括( B )

①产生了一批结构完整的剧本②产生了许多关注社会现实的作品③出现了关汉卿、王实甫、汤显祖等著名戏曲家④把中国的戏曲艺术推向了成熟

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

5.昆曲能在明传奇的演唱中一统天下,得益于( B )

①戏曲家魏良辅的改革②昆曲博采众长、曲调优美③戏曲家梁鱼辰创作《浣纱记》的成功④剧作家汤显祖的影响

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

6.明末清初,苏州虎丘山每年都举行规模盛大的中秋曲会,这一盛会延续了 ( A )

A.50多年 B.100多年 C.200多年D.150多年

答案:A

【实践·探究·创新】

1.中国的戏曲艺术走向成熟的标志是(A )

A.元杂剧的产生 B.昆曲艺术的产生 C.京剧的形成 D.明代传奇的兴盛

解析:元杂剧的产生,标志着中国的戏曲艺术走向成熟。

2.昆曲没落的主要原因是( C )

A.昆曲本身不够优美 B.其他剧种的兴起 c.逐渐脱离群众D.当时战争频繁

解析:本题考查理解问题的能力。昆曲逐渐脱离群众,是导致昆曲没落的主要原因。

3.下列对于昆曲的表述,正确的是( D )。

A.是一种地方戏 B.不如其他地方戏优美

C.始终占统治地位D.历来受到文人学士的重视

解析:本题考查分析问题的能力。昆曲历来受到文人墨客的宠爱。

4.下图是昆剧历史上的著名经典剧目之一,该剧的作者是 ( D )

A.明万历 B.汤显祖 C.洪升 D.孔尚任

解析:根据插图和上方的“寄扇”文字,可以判断出是《桃花扇》,作者是孔尚任。

5.被称为“百戏之祖”或“百戏之师”的昆曲是哪个省的地方戏 ( A )

A.江苏 B.浙江 C.安徽 D.北京

解析:昆曲也叫昆剧、昆腔、昆山腔,是江苏昆山县一带的地方戏。故选A。

6.在昆曲的一大批流芳百世的不朽作品中,“临川四梦”占有极其重要的位置,它们是 ( C)

①《牡丹亭 ②《长生殿》 ③《南柯记》 ④《紫钗记》 ⑤《桃花扇》⑥《邯郸记》

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①③④⑥ D.①②⑤⑥

解析:“临川四梦”是江西临川人汤显祖写得与梦境有关的故事,包括《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》《紫钗记》;《长生殿》的作者是洪升;《桃花扇》的作者是孔尚任,且故事都与梦境无关,应排除②⑤,故选C。

7明朝万历年间,形成了“四方歌者皆宗吴门”的景象,下列说法中,最能反映上述现象的是 ( A )

A.昆腔影响到了全国各地的戏曲

B.东吴孙权政权势力极其强大

C.“吴门”同“无门”,四方唱歌的人没有统一的门派

D.《长生殿》在南京的演出引起了轰动

解析:昆山在三吴地区,明万历年间,昆曲在北京的演出引起巨大反响,以致全国各地的戏剧都受到它的影响。故选A。

8.阅读下列图片:

图一 昆曲脸谱表现出丰富的角色行当 图二《京剧脸谱》邮票

请回答:

(1)根据图一,概括昆曲对人物形象刻画的特点有哪些?

(2)根据图一、二,分析昆曲艺术对京剧的形成和发展的影响。

答案:(1)图一展示出形形色色的人物脸谱造型,说明昆曲艺术注意对角色细节的塑造,通过不同的角色来反映剧本的主题思想。

(2)昆曲的角色划分被京剧所继承发展,促进了京剧艺术的形成与发展。昆曲有“百戏之祖”之称。

【问题·思考·提示】

【学习思考】

1.明嘉靖、万历年间,昆曲为什么会成为雅俗共赏的戏曲形式?

答案:由于明中叶新社会因素的萌发、城市经济的繁荣和市民阶层的出现;社会经济发展产业的社会文化需求;人民对封建专制的日益不满;一些知识分子借助昆曲反映现实、揭露黑暗。

2.昆曲为什么会由盛而衰?

答案:清朝统治严厉和“文字狱”的直接影响;昆曲艺术日益脱离现实社会,陷于因循守旧;花部诸腔兴起对昆曲的影响;昆曲长期没有创新,难以适应时代的发展。

3.昆曲为什么会有“百戏之祖”之称?

答案:昆曲对全国大部分声腔剧种产生过深刻影响,许多后起的剧种都从昆曲中吸收养分,并保留昆曲的部分剧目、声腔和曲牌,有些昆曲剧目甚至是其他剧种的入门必学之戏。

4.昆曲为什么会被评选为首批人类口头及非物质遗产代表作?

答案:昆曲是中国传统戏曲中最古老的剧种之一;拥有一大批流芳百世的剧作大师和不朽作品;其优秀经典剧目的精湛的舞台表演艺术得到了继承和发展;在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上有着极高的艺术价值和学术价值。

【自我测评】

1.列举你所知道的昆曲名家名剧。

答案:昆曲名家名剧主要有汤显祖的《牡丹亭》、洪升的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》、朱素臣的《十五贯》、《烂柯山》等。

2.了解昆剧《十五贯》的剧情,谈谈《十五贯》有哪些社会现实意义。

答案:昆曲名剧《十五贯》的社会现实意义在于,歌颂了正义和威武不屈;鞭挞了凭臆断定案、草菅人命的官僚主义;揭露了封建吏治的腐朽与官场习俗的恶劣。

【材料阅读与思考】

材料中的描写反映了什么样的场景?昆曲为什么会成为一种时尚并受到人们的

追捧?

答案:描写虎丘中秋曲会的材料片段反映出当时人如潮涌、规模盛大、场面热闹的场景,也反映了苏州百姓当时喜爱昆曲,唱曲成风。由于昆曲是一门雅俗共赏的艺术,融诗、乐、歌、舞、戏为一体;反映现实生活、揭露社会黑暗、抨击朝政腐败,因而受到广大人民群众的欢迎;其精致华美的格调,又符合文人士大夫的审美观。因此昆曲当时成为了一种时尚并受到人们的追捧。

学习目标与思想方法

【课程标准】

1、知识与技能:识记昆腔产生的时间、地点,顾坚;梁辰鱼、魏良辅对昆腔的重大贡献,兴盛的具体表现。理解魏良辅改革后昆腔的特点,昆曲艺术的致命弱点。新中国成立后,我们党和国家领导人为保护昆曲做出努力,使之延传至今。拯救和保护昆曲面临重重困难,任重道远。以昆曲列入世界文化遗产为契机,让昆曲薪火相传,再创辉煌。理解古琴的文化内涵与艺术价值;云锦的织造工艺及《萨格尔》在藏、蒙民族文化生活中的重要地位。

2、过程与方法:问题探究法、阅读法、图表法、历史比较法

3、情感态度与价值观:昆曲是中华民族戏曲艺术的瑰宝。一个民族的非物质文化,是她独有的民族精神的活的记忆,是文化认同的重要标志,是维系民族存在的一条重要的生命线,在民族区别中,非物质文化具有特殊的意义。保护本民族非物质文化遗产,就保护文化主权。文化主权是一个民族、一个国家政治独立的精神基础。保护本民族非物质文化是对人类文化生态的保护。

【专题探究】

本专题介绍了我国以昆曲、古琴、云锦及《萨格尔》为代表的口头及非物质文化遗产。昆曲是中国传统戏剧中最古老的剧种之一,有“戏曲活化石”之称,在中国文学史、戏曲史、音乐史和舞蹈史上都有极高的艺术价值和学术价值。在中国历史上,琴是古人修身养性的工具,在中国古典文化和民族音乐中占有重要的地位;云锦华美典雅,织造工艺复杂,是中国劳动人民智慧和卓越技艺的结晶;《萨格尔》是现实主义和浪漫主义相结合的藏族口传长篇英雄史诗,为研究古代藏族社会提供了珍贵的资料。

【学法点津】

1.学习本单元内容,要重点了解昆曲这一重要概念;知道昆曲诞生、兴衰的过程;感受昆曲作为“近代百戏之祖”的艺术价值和中华民族文化的魅力。

2.运用对比的方法,欣赏不同的戏剧片段,阅读中外著名史诗,了解织造业的发展,进行中外非物质遗产的类比,加深对“人类口头及非物质遗产”的认识。 3.可适当欣赏有关的戏剧或影片,或参观博物馆,了解本地区的非物质文化遗产情况,拓宽知识面,增加学习的兴趣,弘扬民族文化。

一 “百戏之祖”

【思维激活】

昆曲,发源于14、15世纪苏州昆山的曲唱艺术体系,揉合了唱念做表、舞蹈及武术的表演艺术。现在一般亦指代其舞台形式昆剧。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,主要以中州官话为唱说语言。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。 明朝汉族音乐以戏曲音乐为主。明代人称南戏为《传奇》。明以后,杂剧形渐衰落,《传奇》音乐独主剧坛,兼收杂剧音乐,改名昆曲。

昆曲是怎样产生的?经历了怎样的发展历程?

自主学习与知识构建

【自主·预习·思考】

一、600年的兴衰

1.形成与发展

(1)元朝后期,江苏昆山一带流行以当地方音为基础的南曲,明初称“昆山腔”。

(2)明嘉靖年间,昆曲已发展成雅俗共赏的戏曲形式,昆山人魏良辅对其革新,创造出“水磨腔”,因此被称为“昆腔之祖”。梁辰鱼编写的第一部昆剧《浣纱记》上演后,引起了轰动效应。

(3)明万历年间,昆曲大举进入北京。从明万历时期至清嘉庆初年,昆曲达到极盛。《临川四梦》、《长生殿》、《桃花扇》等剧目风靡天下。

2.衰败

(1)清朝屡兴“文字狱”影响了昆曲剧目的创作。自乾隆年间起,昆曲趋于因循守旧,活力渐失。

(2)新兴的花部诸腔大量吸收昆曲的精华,动摇了昆曲统领戏剧舞台的地位,昆曲由盛而衰。

(3)鸦片战争以后,社会日渐衰败,昆曲不再有昔目的繁荣。到民国初年,昆曲这一国之宝几乎成了“绝唱”。

二、百戏之祖

1.特点

(1)昆曲在魏良辅创新时,已经集中国古典音乐、舞蹈、艺术之大成;又历经文人雅士数百年的精心雕琢,终于形成一门融诗、乐、歌、舞、戏为一体的戏剧形式。

(2)剧本采用了宋、元杂剧和传奇的形式,每出大戏分很多折子,每折戏自成单元。

(3)昆曲的音乐曲调统称为“曲牌”。各角色常用舞蹈动作来表现感情,从而形成载歌载舞的艺术特点。昆曲的服装、化妆、头饰、道具形成了独具特色的戏剧舞台艺术。

(4)昆曲的角色行当有生、旦、净、末、丑五大类,每一类还可再细分,每个角色行当各有一套唱念方法和身段动作,反映了昆曲表演艺术的精致。

2.评价

(1)昆曲有“百戏之祖”或“百戏之师”之称;这是因为它对京剧、越剧、川剧等大部分后起剧种都有影响。

(2)昆曲能再现几百年前古典戏曲的原貌,因而被称为“戏曲活化石”。

3.新中国时期

(1)新中国成立后,濒于消亡的昆剧重获生机。1956年,浙江省昆苏剧团携新编昆剧《十五贯》进京演出获得巨大成功。

(2)《十五贯》以“一出戏救活了一个剧种”,说明古老的文化遗产只有与时俱进、不断创新,才能发展。

三、名家名剧

1.汤显祖和“临川四梦”

(1)汤显祖是江西临川人,他写的《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》和早年的《紫钗记》并称为《临川四梦》。

(2)《牡丹亭》完成于明万历二十六年,它是戏曲瑰宝,蜚声海内外。

2.洪升与《长生殿》:洪升的《长生殿》借唐玄宗与杨贵妃的故事,揭露统治阶级的骄奢淫逸,引起轰动。

3.孔尚任与《桃花扇》:与《长生殿》齐名的是孔尚任的《桃花扇》,借李香君和侯方域的离合之情,激发人们对故国情怀和民族意识。

4.评价

(1)《长生殿》和《桃花扇》将昆曲艺术推向一个新高峰。洪升和孔尚任被尊为曲坛的泰山北斗,合称“南洪北孔”。

(2)昆曲还有《十五贯》、《烂柯山》等经典剧目,它们所承载的古典文学精粹,成为人们走进古典传统文化殿堂的桥梁。

思考:昆曲是怎样产生的?昆曲的特色是什么?

(1)①顾坚始创昆山腔,为昆曲塑造出灵魂。②魏良辅革新昆山腔,使其具备登上

舞台成为戏曲声腔的条件。③梁辰鱼将昆曲剧目率先推上戏曲舞台并获得成功。昆曲诞生了。

(2)昆曲唱腔悠扬婉转,讲究字正腔圆。昆曲戏词文雅深奥,讲究运用典故。所以“闲雅整肃,清俊温润”是昆曲的突出特点。但是,片面地追求旋律性、音乐性的表现力,牺牲了文学性和戏剧性,又成为昆曲的致命弱点。

精要导学与方法策略

【要点·剖析·突破】

昆曲的特点

(1)历史悠久,“百戏之祖”。从明代流传至今,已有600多年的历史。在中国上百种全国性和地方性的剧种中,最有艺术感染力、最高雅、最无与伦比的艺术精品,就是昆剧。昆曲融诗、乐、歌、舞、戏于一炉,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上都占有重要的地位,对众多戏曲品种都产生过深远而直接的影响。

(2)文学典范,华丽典雅。昆曲剧本采用宋元时代的杂剧传奇的结构方式,既有一个贯穿全剧的总情节,又有相对完整的小段情节,因而许多单折戏可以独立演出。在文学语言上,它继承了古代诗词及元曲的优点和长处,文辞华丽典雅。昆曲中的许多剧本如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等,都是古代戏曲文学的不朽之作。昆曲的曲文则浸润有唐诗、宋词、元曲的文学传统,昆曲的许多曲牌与宋词、元曲相同。

(3)唱腔婉转,吐宇讲究。昆曲风格典雅,其音乐缠绵婉转、柔曼悠远的特点非常突出。清丽柔婉、俊雅悠扬的声腔十分动人。在演唱技巧上,注重声腔的控制、节奏的徐疾以及咬字发音。音乐伴奏也颇为齐全,有管乐、弦乐、打击乐等。

(4)载歌载舞,角色齐备。昆曲的表演载歌载舞,舞蹈化、程式化程度非常高。昆曲通过长期的艺术实践,形成了载歌载舞的表现形式。昆曲的角色行当也划分得十分细致,分生、旦、净、末、丑等,各个行当都在表演上形成了自己的一套程式和技巧,这些程式化的动作语言在刻画人物性格、表达人物心理状态、渲染戏剧性和增强感染力等方面,形成了昆曲完整而独特的表演体系。

【典题·引导·感悟】

题型一 昆曲的发展历程

【例题】明代嘉靖、万历时期,昆曲增强了生命力和影响力,开始走向全盛时期,其原因包括 ( )

①商品经济的发展②工商业的兴起并日益繁荣 ③一些知识分子的参加昆曲创作④“文字狱”政策的实行

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

解析:“文字狱”是清朝实行的文化专制政策,与题干无关。故选B。

答案:B

题型二 昆曲的特点

【例题】下图是昆曲中的五大角色之一,它应属于 ( )

A.生 B.净 C.末 D.丑

解析:根据图,该人物应属粗犷豪放的花脸,而在昆曲中,花脸的名称与形象相反,叫做“净”。故选B。

答案:B

迁移应用与探究创新

【自练·自查·自评】

1.中国最初的戏曲是( A )

A.杂剧 B.诸宫调 C.元杂剧 D.南戏

2.既是是著名的散曲作家,又在杂剧创作方面有突出成就的是( C )

①王实甫 ②关汉卿 ③白朴 ④马致远

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

3.元杂剧、昆曲、京剧的兴衰中我们可以得出的认识不包括( D )

A.艺术不能脱离群众

B.艺术应随时代的变化推陈出新

C.艺术门类之间应互相学习、兼收并蓄

D.艺术形式应保持原有的风貌,不要随时代的变化而变化

4.元杂剧在艺术方面取得的成就包括( B )

①产生了一批结构完整的剧本②产生了许多关注社会现实的作品③出现了关汉卿、王实甫、汤显祖等著名戏曲家④把中国的戏曲艺术推向了成熟

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

5.昆曲能在明传奇的演唱中一统天下,得益于( B )

①戏曲家魏良辅的改革②昆曲博采众长、曲调优美③戏曲家梁鱼辰创作《浣纱记》的成功④剧作家汤显祖的影响

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

6.明末清初,苏州虎丘山每年都举行规模盛大的中秋曲会,这一盛会延续了 ( A )

A.50多年 B.100多年 C.200多年D.150多年

答案:A

【实践·探究·创新】

1.中国的戏曲艺术走向成熟的标志是(A )

A.元杂剧的产生 B.昆曲艺术的产生 C.京剧的形成 D.明代传奇的兴盛

解析:元杂剧的产生,标志着中国的戏曲艺术走向成熟。

2.昆曲没落的主要原因是( C )

A.昆曲本身不够优美 B.其他剧种的兴起 c.逐渐脱离群众D.当时战争频繁

解析:本题考查理解问题的能力。昆曲逐渐脱离群众,是导致昆曲没落的主要原因。

3.下列对于昆曲的表述,正确的是( D )。

A.是一种地方戏 B.不如其他地方戏优美

C.始终占统治地位D.历来受到文人学士的重视

解析:本题考查分析问题的能力。昆曲历来受到文人墨客的宠爱。

4.下图是昆剧历史上的著名经典剧目之一,该剧的作者是 ( D )

A.明万历 B.汤显祖 C.洪升 D.孔尚任

解析:根据插图和上方的“寄扇”文字,可以判断出是《桃花扇》,作者是孔尚任。

5.被称为“百戏之祖”或“百戏之师”的昆曲是哪个省的地方戏 ( A )

A.江苏 B.浙江 C.安徽 D.北京

解析:昆曲也叫昆剧、昆腔、昆山腔,是江苏昆山县一带的地方戏。故选A。

6.在昆曲的一大批流芳百世的不朽作品中,“临川四梦”占有极其重要的位置,它们是 ( C)

①《牡丹亭 ②《长生殿》 ③《南柯记》 ④《紫钗记》 ⑤《桃花扇》⑥《邯郸记》

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①③④⑥ D.①②⑤⑥

解析:“临川四梦”是江西临川人汤显祖写得与梦境有关的故事,包括《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》《紫钗记》;《长生殿》的作者是洪升;《桃花扇》的作者是孔尚任,且故事都与梦境无关,应排除②⑤,故选C。

7明朝万历年间,形成了“四方歌者皆宗吴门”的景象,下列说法中,最能反映上述现象的是 ( A )

A.昆腔影响到了全国各地的戏曲

B.东吴孙权政权势力极其强大

C.“吴门”同“无门”,四方唱歌的人没有统一的门派

D.《长生殿》在南京的演出引起了轰动

解析:昆山在三吴地区,明万历年间,昆曲在北京的演出引起巨大反响,以致全国各地的戏剧都受到它的影响。故选A。

8.阅读下列图片:

图一 昆曲脸谱表现出丰富的角色行当 图二《京剧脸谱》邮票

请回答:

(1)根据图一,概括昆曲对人物形象刻画的特点有哪些?

(2)根据图一、二,分析昆曲艺术对京剧的形成和发展的影响。

答案:(1)图一展示出形形色色的人物脸谱造型,说明昆曲艺术注意对角色细节的塑造,通过不同的角色来反映剧本的主题思想。

(2)昆曲的角色划分被京剧所继承发展,促进了京剧艺术的形成与发展。昆曲有“百戏之祖”之称。

【问题·思考·提示】

【学习思考】

1.明嘉靖、万历年间,昆曲为什么会成为雅俗共赏的戏曲形式?

答案:由于明中叶新社会因素的萌发、城市经济的繁荣和市民阶层的出现;社会经济发展产业的社会文化需求;人民对封建专制的日益不满;一些知识分子借助昆曲反映现实、揭露黑暗。

2.昆曲为什么会由盛而衰?

答案:清朝统治严厉和“文字狱”的直接影响;昆曲艺术日益脱离现实社会,陷于因循守旧;花部诸腔兴起对昆曲的影响;昆曲长期没有创新,难以适应时代的发展。

3.昆曲为什么会有“百戏之祖”之称?

答案:昆曲对全国大部分声腔剧种产生过深刻影响,许多后起的剧种都从昆曲中吸收养分,并保留昆曲的部分剧目、声腔和曲牌,有些昆曲剧目甚至是其他剧种的入门必学之戏。

4.昆曲为什么会被评选为首批人类口头及非物质遗产代表作?

答案:昆曲是中国传统戏曲中最古老的剧种之一;拥有一大批流芳百世的剧作大师和不朽作品;其优秀经典剧目的精湛的舞台表演艺术得到了继承和发展;在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上有着极高的艺术价值和学术价值。

【自我测评】

1.列举你所知道的昆曲名家名剧。

答案:昆曲名家名剧主要有汤显祖的《牡丹亭》、洪升的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》、朱素臣的《十五贯》、《烂柯山》等。

2.了解昆剧《十五贯》的剧情,谈谈《十五贯》有哪些社会现实意义。

答案:昆曲名剧《十五贯》的社会现实意义在于,歌颂了正义和威武不屈;鞭挞了凭臆断定案、草菅人命的官僚主义;揭露了封建吏治的腐朽与官场习俗的恶劣。

【材料阅读与思考】

材料中的描写反映了什么样的场景?昆曲为什么会成为一种时尚并受到人们的

追捧?

答案:描写虎丘中秋曲会的材料片段反映出当时人如潮涌、规模盛大、场面热闹的场景,也反映了苏州百姓当时喜爱昆曲,唱曲成风。由于昆曲是一门雅俗共赏的艺术,融诗、乐、歌、舞、戏为一体;反映现实生活、揭露社会黑暗、抨击朝政腐败,因而受到广大人民群众的欢迎;其精致华美的格调,又符合文人士大夫的审美观。因此昆曲当时成为了一种时尚并受到人们的追捧。

同课章节目录

- 专题一 古老的埃及文明

- 一 世界奇观—金字塔

- 二 炫耀无上威力的法老

- 专题二 古希腊罗马文化的结晶

- 一 古希腊的奇迹

- 二 “奥林匹克”

- 三 历史悠久的罗马古城

- 专题三 欧洲文艺复兴的辉煌

- 一 新时代的曙光

- 二 天主教世界的最高教堂

- 三 盛开的文艺复兴之花

- 专题四 地下军阵 地上巨龙

- 一 世界奇迹——秦始皇陵及兵马俑

- 二 气势磅礴的万里长城

- 专题五 明清皇家宫殿、园林和陵寝

- 一 金碧辉煌的明清皇宫

- 二 壮丽的皇家宫苑园林

- 三 明清两朝帝王陵寝

- 专题六 中国古代社会:人与环境

- 一 历史文化古城

- 二 “活的古民居博物馆”

- 三 巧夺天工的园林艺术

- 专题七 关注人类口头及非物质遗产

- 一 “百戏之祖”

- 二 超凡的技艺 文化的瑰宝

- 专题八 不可忘却的历史

- 一 罪恶的奴隶贸易见证地

- 二 法西斯罪行的铁证