三 明清两朝帝王陵寝 课件(二)

图片预览

文档简介

课件17张PPT。三 明清两朝帝王陵寝 明代则对陵寝制度作了重大改革。这项改革是从明太祖(朱元璋)修建孝陵开始的。改革的重点有下列三点:

第一,陵墓由方形改为圆形,称为“宝顶”。汉代和唐宋两代的皇陵都是方形的。从明孝陵起,开始改为圆形。这可能和六朝以后南方的帝王坟墓用圆形有关……刘敦桢《明长陵》一文认为明孝陵改方形为圆形,是受了长江流域“无方坟之习”的影响,是很可能的。

第二,取消寝宫(即下宫)的建筑,扩大祭殿(即上宫)的建筑。与此同时,相应地取消了留居宫人日常侍奉饮食起居的办法……在取消下宫以后,只保留了五供台、神厨和神库。……

第三,陵园的围墙从方形改成长方形,分为三个院落。第一院落除陵门外,两旁设有碑亭、神厨、神库。第二院落除殿门外,设有祭殿(或称享殿)和两旁的配殿。第三院落除内红门外,设有牌坊、五供台……和方城明楼。……后来明十三陵和清代东陵、西陵都是依照明孝陵的格局建成,变化不大。

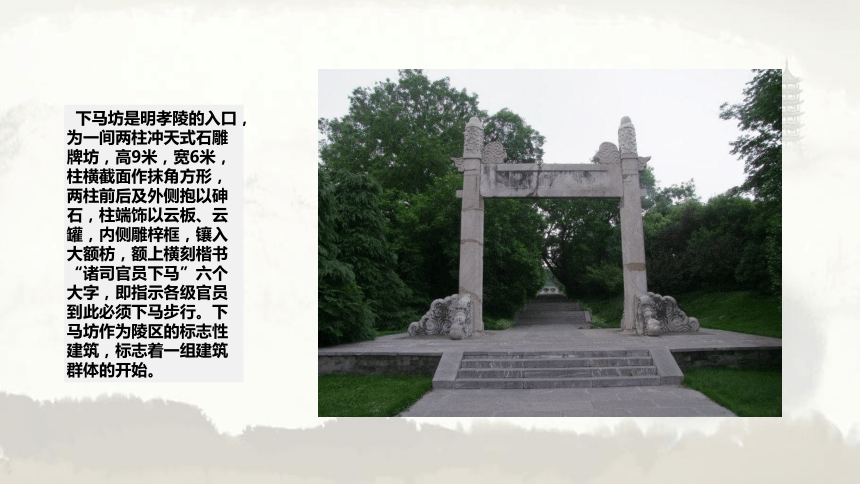

──杨宽《中国古代陵寝制度史研究》 南京明孝陵为明清帝王陵寝之开端,自明洪武十四年(1381)朱元璋下令营建陵墓起,历二三十年而成。明孝陵的地面建筑大多毁于太平天国时期的战火,但现存建筑遗迹仍不失皇家陵园的气势。明清帝王陵寝的开端——明孝陵明孝陵的布局 明孝陵入口是下马坊、大金门和四方城(碑楼),四方城内立有朱棣为朱元璋建的“大明孝陵神功圣德碑”。陵墓神道由此起始,依地势逶迤转折直至棂星门。神道两旁排列着体形巨大的12对石兽和4对文臣武将石像,这些石刻造型厚重简朴,兼具唐宋遗风和元代风格。明孝陵神道是一项创制,此后的皇家陵区中第一位皇帝陵墓的神道即作为后世子孙陵寝的共用神道。 下马坊是明孝陵的入口,为一间两柱冲天式石雕牌坊,高9米,宽6米,柱横截面作抹角方形,两柱前后及外侧抱以砷石,柱端饰以云板、云罐,内侧雕梓框,镶入大额枋,额上横刻楷书“诸司官员下马”六个大字,即指示各级官员到此必须下马步行。下马坊作为陵区的标志性建筑,标志着一组建筑群体的开始。明孝陵神道 陵寝区内地面建筑按照皇宫前朝后寝的布局,呈前方后圆状。陵宫门、享殿、方城明楼、宝顶构成一条南北中轴线。宝顶下为地宫建筑。明孝陵开创的明清皇家陵寝形制,一直规范着明清两朝的帝陵建筑风格。 湖北钟祥的明显陵形制较为特殊,与明孝陵开创的帝陵建筑风格有所不同。明显陵背倚松林山,平面呈金瓶状,神道形似游龙,方城明楼之后建有前后两个宝城。

这一陵寝是嘉靖初年宫廷“大礼议”斗争的产物。明显陵 北京昌平的明十三陵规模宏大。朱棣的长陵以天寿山主峰为依托居于中央,此后的帝陵按封建礼制长幼有序地分布于两侧,蜿蜓曲折的长陵神道成为各陵共同的神道。长陵规模宏伟,但悉遵孝陵形制。长陵祾恩殿是明清皇家陵寝中最大的建筑,殿内数十根立柱都是巨大的整根金丝楠木,显得庄重肃穆。十三陵中万历皇帝朱翊钧的定陵地宫已经被发掘,地宫分前殿、中殿、后殿和配殿,随葬有大量珍宝。明十三陵的布局及特点明十三陵长陵祾恩殿长陵祾恩殿的柱子定陵地宫材料一:

明长陵

材料二:位于今湖北钟祥的明显陵,在规划布局上利用中国传统的风水理论,将陵区四周的山川水系作为建筑的组成部分,“背山面水”,形成了一个与自然和谐的小环境。在布局上,利用松林山间的台地依次安排各类建筑,顺山势引导至享殿、明楼和宝城,层层递进,给人以传统礼制的秩序感。

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,皇陵依照风水理论设计是不是一种迷信?

(2)它反映了当时中国人怎样的信仰观念和道德观念?

答案:(1)中国建筑的风水理论中确有迷信的因素,但它讲究“背山”(可以阻挡北方寒流)、“面水”(可以充分迎纳东南海面来的湿润凉风)、“朝阳”(良好的采光角度)、“临木”(利用植被调节小气候),也具有一定的科学性。

(2)反映了中国人对灵魂的信仰(灵魂不灭)和“厚葬以明孝”的道德观念。谢 谢

第一,陵墓由方形改为圆形,称为“宝顶”。汉代和唐宋两代的皇陵都是方形的。从明孝陵起,开始改为圆形。这可能和六朝以后南方的帝王坟墓用圆形有关……刘敦桢《明长陵》一文认为明孝陵改方形为圆形,是受了长江流域“无方坟之习”的影响,是很可能的。

第二,取消寝宫(即下宫)的建筑,扩大祭殿(即上宫)的建筑。与此同时,相应地取消了留居宫人日常侍奉饮食起居的办法……在取消下宫以后,只保留了五供台、神厨和神库。……

第三,陵园的围墙从方形改成长方形,分为三个院落。第一院落除陵门外,两旁设有碑亭、神厨、神库。第二院落除殿门外,设有祭殿(或称享殿)和两旁的配殿。第三院落除内红门外,设有牌坊、五供台……和方城明楼。……后来明十三陵和清代东陵、西陵都是依照明孝陵的格局建成,变化不大。

──杨宽《中国古代陵寝制度史研究》 南京明孝陵为明清帝王陵寝之开端,自明洪武十四年(1381)朱元璋下令营建陵墓起,历二三十年而成。明孝陵的地面建筑大多毁于太平天国时期的战火,但现存建筑遗迹仍不失皇家陵园的气势。明清帝王陵寝的开端——明孝陵明孝陵的布局 明孝陵入口是下马坊、大金门和四方城(碑楼),四方城内立有朱棣为朱元璋建的“大明孝陵神功圣德碑”。陵墓神道由此起始,依地势逶迤转折直至棂星门。神道两旁排列着体形巨大的12对石兽和4对文臣武将石像,这些石刻造型厚重简朴,兼具唐宋遗风和元代风格。明孝陵神道是一项创制,此后的皇家陵区中第一位皇帝陵墓的神道即作为后世子孙陵寝的共用神道。 下马坊是明孝陵的入口,为一间两柱冲天式石雕牌坊,高9米,宽6米,柱横截面作抹角方形,两柱前后及外侧抱以砷石,柱端饰以云板、云罐,内侧雕梓框,镶入大额枋,额上横刻楷书“诸司官员下马”六个大字,即指示各级官员到此必须下马步行。下马坊作为陵区的标志性建筑,标志着一组建筑群体的开始。明孝陵神道 陵寝区内地面建筑按照皇宫前朝后寝的布局,呈前方后圆状。陵宫门、享殿、方城明楼、宝顶构成一条南北中轴线。宝顶下为地宫建筑。明孝陵开创的明清皇家陵寝形制,一直规范着明清两朝的帝陵建筑风格。 湖北钟祥的明显陵形制较为特殊,与明孝陵开创的帝陵建筑风格有所不同。明显陵背倚松林山,平面呈金瓶状,神道形似游龙,方城明楼之后建有前后两个宝城。

这一陵寝是嘉靖初年宫廷“大礼议”斗争的产物。明显陵 北京昌平的明十三陵规模宏大。朱棣的长陵以天寿山主峰为依托居于中央,此后的帝陵按封建礼制长幼有序地分布于两侧,蜿蜓曲折的长陵神道成为各陵共同的神道。长陵规模宏伟,但悉遵孝陵形制。长陵祾恩殿是明清皇家陵寝中最大的建筑,殿内数十根立柱都是巨大的整根金丝楠木,显得庄重肃穆。十三陵中万历皇帝朱翊钧的定陵地宫已经被发掘,地宫分前殿、中殿、后殿和配殿,随葬有大量珍宝。明十三陵的布局及特点明十三陵长陵祾恩殿长陵祾恩殿的柱子定陵地宫材料一:

明长陵

材料二:位于今湖北钟祥的明显陵,在规划布局上利用中国传统的风水理论,将陵区四周的山川水系作为建筑的组成部分,“背山面水”,形成了一个与自然和谐的小环境。在布局上,利用松林山间的台地依次安排各类建筑,顺山势引导至享殿、明楼和宝城,层层递进,给人以传统礼制的秩序感。

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,皇陵依照风水理论设计是不是一种迷信?

(2)它反映了当时中国人怎样的信仰观念和道德观念?

答案:(1)中国建筑的风水理论中确有迷信的因素,但它讲究“背山”(可以阻挡北方寒流)、“面水”(可以充分迎纳东南海面来的湿润凉风)、“朝阳”(良好的采光角度)、“临木”(利用植被调节小气候),也具有一定的科学性。

(2)反映了中国人对灵魂的信仰(灵魂不灭)和“厚葬以明孝”的道德观念。谢 谢

同课章节目录

- 专题一 古老的埃及文明

- 一 世界奇观—金字塔

- 二 炫耀无上威力的法老

- 专题二 古希腊罗马文化的结晶

- 一 古希腊的奇迹

- 二 “奥林匹克”

- 三 历史悠久的罗马古城

- 专题三 欧洲文艺复兴的辉煌

- 一 新时代的曙光

- 二 天主教世界的最高教堂

- 三 盛开的文艺复兴之花

- 专题四 地下军阵 地上巨龙

- 一 世界奇迹——秦始皇陵及兵马俑

- 二 气势磅礴的万里长城

- 专题五 明清皇家宫殿、园林和陵寝

- 一 金碧辉煌的明清皇宫

- 二 壮丽的皇家宫苑园林

- 三 明清两朝帝王陵寝

- 专题六 中国古代社会:人与环境

- 一 历史文化古城

- 二 “活的古民居博物馆”

- 三 巧夺天工的园林艺术

- 专题七 关注人类口头及非物质遗产

- 一 “百戏之祖”

- 二 超凡的技艺 文化的瑰宝

- 专题八 不可忘却的历史

- 一 罪恶的奴隶贸易见证地

- 二 法西斯罪行的铁证