三 明清两朝帝王陵寝 课件(三)

图片预览

文档简介

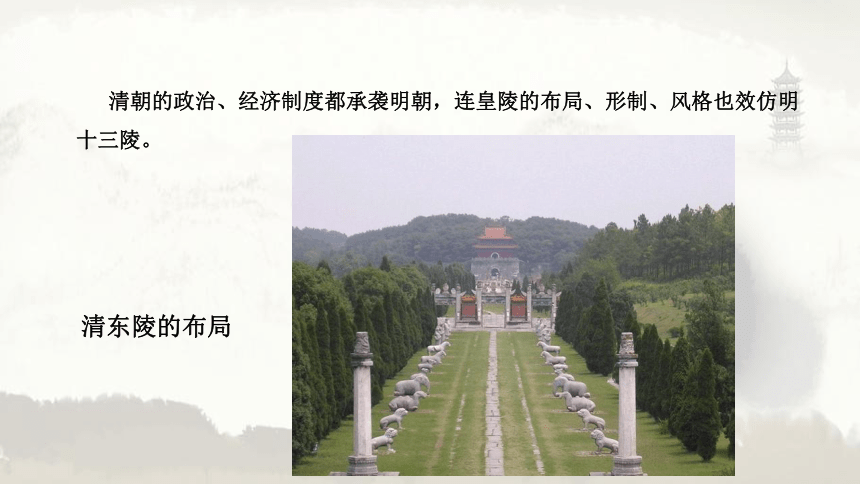

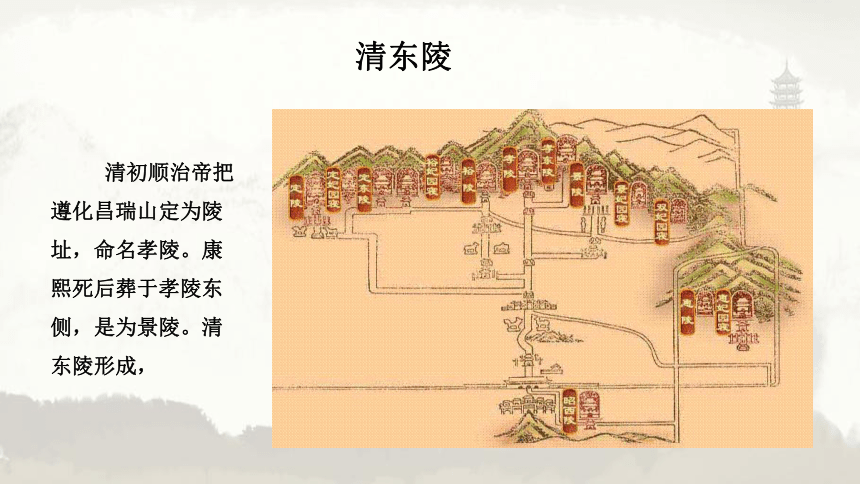

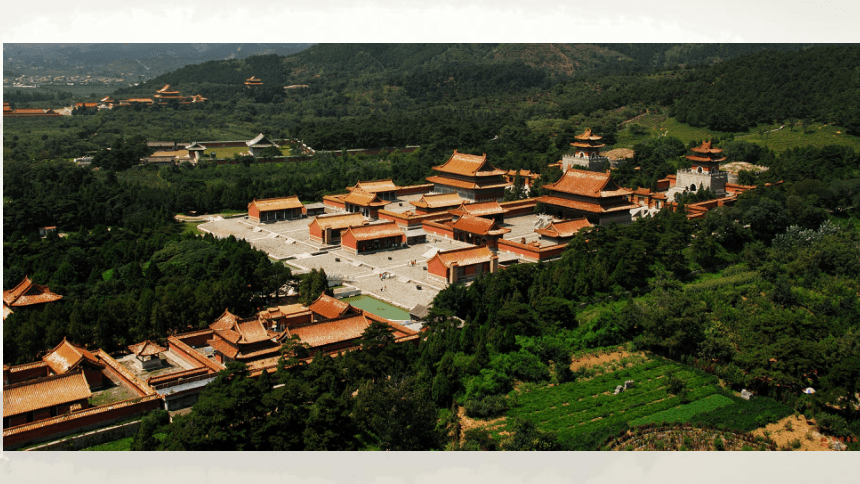

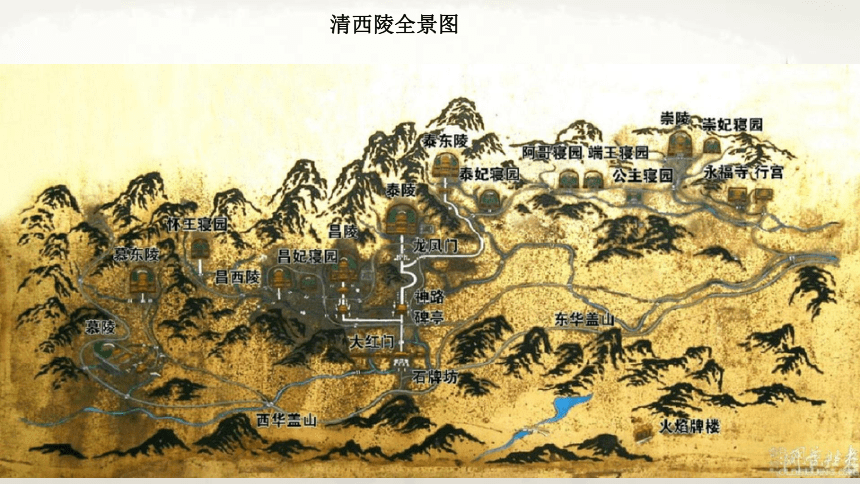

课件16张PPT。三 明清两朝帝王陵寝 清朝的政治、经济制度都承袭明朝,连皇陵的布局、形制、风格也效仿明十三陵。清东陵的布局清东陵 清初顺治帝把遵化昌瑞山定为陵址,命名孝陵。康熙死后葬于孝陵东侧,是为景陵。清东陵形成, 清代帝陵遵循“昭穆之制”以定葬位的左右次序。雍正继位后,对在东陵所选陵址不满,又在易县太平峪发现了北有泰宁山、南有易水河的“上吉之壤”。雍正不顾建陵的昭穆之制,下令修建泰陵,这是清西陵形成之始。清西陵清西陵全景图清西陵航拍泰陵清朝皇家陵寝的“昭穆之制”是怎样被打破的?

中国历代封建王朝在丧葬上实行的都是“子随父葬,祖辈衍继”的“昭穆之制”。清朝在关内的十个皇帝,按理应该依照“昭穆之制”葬在一个陵区。但是雍正改变了这一制度,他把陵址选在远离东陵数百里之外处,开辟了西陵,首先打破了陵寝的“昭穆之制”。其用意除了为他自己在风水宝地建陵外,还想叫嗣皇帝也追随他葬人西陵。但雍正之子乾隆却违背父意,仍以好“风水”作为选择陵地的原则而选址于东陵,但乾隆规定以后父子不葬一地,相间在东西两陵区选址建筑,这就形成了“昭穆相间”之制。这种陵寝墓葬制度决定了清东陵与清西陵两大陵寝建筑群的独特格局。按“昭穆相问”之制,道光帝应在东陵建筑,但他发现建好的地宫浸水,即另在西陵选择吉地修造慕陵,此后慈禧又将咸丰、同治父子都葬在东陵,这就使得“昭穆相间”之制 也完全不成规矩了。 乾隆即位后,先在泰陵附近选定了陵址,不久却改在风水更好的东陵胜水峪为自己建造裕陵。乾隆因此定下制度,即以后各朝皇帝建陵须“父东子西,父西子东”,遵循“昭穆相间的兆葬之制”。 嗣后,吉地当各依昭移次序在东西陵界内分建,不必另卜他处……遵化、易州两处山川灵秀宽广,其中吉地甚多。我子孙务须格遵前训,永垂法守,断不必另择他处,有妨民业!

—乾隆上治(最庆元年) 依“昭穆相间”之制,道光应在东陵建陵,但他发现建好的地宫浸水,即另选西陵龙泉峪修造慕陵。此后慈禧将咸丰、同治父子都葬在东陵,清代帝陵“兆葬之制”已不成规矩。清东陵和清西陵是中国古代陵寝建筑中的精美杰作,但也反映了中国传统社会后期的腐朽衰败。清代帝陵“兆葬之制”的没落道光和慈禧的陵墓 道光皇帝当朝时,内忧外患加剧,国力不足,为提倡节俭,他为自己修建的慕陵裁撤了碑楼、华表和石像生、方城明楼等建筑。但其陵寝东拆西建,隆恩殿等建筑都用金丝楠木,并雕刻了上千条神态各异的龙,耗费白银近500万两,慕陵是对道光自称的“节俭慎行”的绝大讽刺。 慈禧生前奢侈,死后建陵更修建的富丽堂皇。

但在1928年,慈禧和乾隆的地宫被军阀孙殿英盗掘。 从道光至慈禧,恰好能印证晚清的屈辱历史,他们建造陵寝如此奢靡说明了什么? 道光朝历经了鸦片战争,咸丰朝又逢第二次鸦片战争,此后由慈禧太后掌权的同治、光绪两朝再迭遭中法战争、甲午战争、八国联军侵华的重大打击,整个晚清历史充满了内忧外患,统治者昏庸腐败、丧权辱国,但他们全然不顾民穷财尽、国库枯竭,仍耗费巨大的人力物力,占据风水宝地,大兴土木,极尽奢靡修建陵寝,以期子孙万代江山永固。由此充分说明了封建专制统治者从来不会顾及国家民族和人民的利益,只知贪婪地搜刮民脂民膏供自己享受,而且死后还要在阴间享用阳世所拥有的一切。晚清的屈辱历史和帝后们修建陵寝的史实,共同表现出清王朝衰败覆灭的征兆和结局。谢 谢

中国历代封建王朝在丧葬上实行的都是“子随父葬,祖辈衍继”的“昭穆之制”。清朝在关内的十个皇帝,按理应该依照“昭穆之制”葬在一个陵区。但是雍正改变了这一制度,他把陵址选在远离东陵数百里之外处,开辟了西陵,首先打破了陵寝的“昭穆之制”。其用意除了为他自己在风水宝地建陵外,还想叫嗣皇帝也追随他葬人西陵。但雍正之子乾隆却违背父意,仍以好“风水”作为选择陵地的原则而选址于东陵,但乾隆规定以后父子不葬一地,相间在东西两陵区选址建筑,这就形成了“昭穆相间”之制。这种陵寝墓葬制度决定了清东陵与清西陵两大陵寝建筑群的独特格局。按“昭穆相问”之制,道光帝应在东陵建筑,但他发现建好的地宫浸水,即另在西陵选择吉地修造慕陵,此后慈禧又将咸丰、同治父子都葬在东陵,这就使得“昭穆相间”之制 也完全不成规矩了。 乾隆即位后,先在泰陵附近选定了陵址,不久却改在风水更好的东陵胜水峪为自己建造裕陵。乾隆因此定下制度,即以后各朝皇帝建陵须“父东子西,父西子东”,遵循“昭穆相间的兆葬之制”。 嗣后,吉地当各依昭移次序在东西陵界内分建,不必另卜他处……遵化、易州两处山川灵秀宽广,其中吉地甚多。我子孙务须格遵前训,永垂法守,断不必另择他处,有妨民业!

—乾隆上治(最庆元年) 依“昭穆相间”之制,道光应在东陵建陵,但他发现建好的地宫浸水,即另选西陵龙泉峪修造慕陵。此后慈禧将咸丰、同治父子都葬在东陵,清代帝陵“兆葬之制”已不成规矩。清东陵和清西陵是中国古代陵寝建筑中的精美杰作,但也反映了中国传统社会后期的腐朽衰败。清代帝陵“兆葬之制”的没落道光和慈禧的陵墓 道光皇帝当朝时,内忧外患加剧,国力不足,为提倡节俭,他为自己修建的慕陵裁撤了碑楼、华表和石像生、方城明楼等建筑。但其陵寝东拆西建,隆恩殿等建筑都用金丝楠木,并雕刻了上千条神态各异的龙,耗费白银近500万两,慕陵是对道光自称的“节俭慎行”的绝大讽刺。 慈禧生前奢侈,死后建陵更修建的富丽堂皇。

但在1928年,慈禧和乾隆的地宫被军阀孙殿英盗掘。 从道光至慈禧,恰好能印证晚清的屈辱历史,他们建造陵寝如此奢靡说明了什么? 道光朝历经了鸦片战争,咸丰朝又逢第二次鸦片战争,此后由慈禧太后掌权的同治、光绪两朝再迭遭中法战争、甲午战争、八国联军侵华的重大打击,整个晚清历史充满了内忧外患,统治者昏庸腐败、丧权辱国,但他们全然不顾民穷财尽、国库枯竭,仍耗费巨大的人力物力,占据风水宝地,大兴土木,极尽奢靡修建陵寝,以期子孙万代江山永固。由此充分说明了封建专制统治者从来不会顾及国家民族和人民的利益,只知贪婪地搜刮民脂民膏供自己享受,而且死后还要在阴间享用阳世所拥有的一切。晚清的屈辱历史和帝后们修建陵寝的史实,共同表现出清王朝衰败覆灭的征兆和结局。谢 谢

同课章节目录

- 专题一 古老的埃及文明

- 一 世界奇观—金字塔

- 二 炫耀无上威力的法老

- 专题二 古希腊罗马文化的结晶

- 一 古希腊的奇迹

- 二 “奥林匹克”

- 三 历史悠久的罗马古城

- 专题三 欧洲文艺复兴的辉煌

- 一 新时代的曙光

- 二 天主教世界的最高教堂

- 三 盛开的文艺复兴之花

- 专题四 地下军阵 地上巨龙

- 一 世界奇迹——秦始皇陵及兵马俑

- 二 气势磅礴的万里长城

- 专题五 明清皇家宫殿、园林和陵寝

- 一 金碧辉煌的明清皇宫

- 二 壮丽的皇家宫苑园林

- 三 明清两朝帝王陵寝

- 专题六 中国古代社会:人与环境

- 一 历史文化古城

- 二 “活的古民居博物馆”

- 三 巧夺天工的园林艺术

- 专题七 关注人类口头及非物质遗产

- 一 “百戏之祖”

- 二 超凡的技艺 文化的瑰宝

- 专题八 不可忘却的历史

- 一 罪恶的奴隶贸易见证地

- 二 法西斯罪行的铁证