二 “活的古民居博物馆”课件(三)

图片预览

文档简介

课件16张PPT。二 “活的古民居博物馆” 明清时期徽州籍商人曾一度称雄于华夏商界。他们致富后,不惜重金在家乡修建私家宅院及宗族和乡里的公益性建筑。西递和宏村为什么会有这么多徽派建筑呢? 明清时期,徽商作为一支重要商帮,活跃在大江南北、黄河两岸。其商业资本之巨、活动范围之广、经商能力之强、从贾人数之多,在商界首屈一指。明代万历时人谢肇在《五杂俎》中曾说:“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。”新安是徽州的古名,山右为山西的别称。谢氏将徽商与晋商称为商界两大劲旅,是符合当时实际情况的。

所谓徽商,是指明清时期徽州府籍的商帮集团。明清时期的徽州府下辖歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪六个县。徽人经商,源远流长,早在东晋就有新安商人活动的记载,以后代有发展;但形成一个商帮集团,则在明成化、弘治年间①。明嘉靖②以后直至清朝的乾隆、嘉庆时期③,徽商达于极盛。清末,随着封建社会步入穷途末路,徽商也走向衰落;其间虽亦出现过个别令人刮目的“红顶商人”,但就整体而言,徽商已不能挽回其“无可奈何花落去”的命运了。

──张海鹏、张海瀛主编《中国十大商帮》,第440页徽派建筑特点

(1)徽州商人建造最多的还是私家宅院 ,用来荫及家室、颐养天年或奉养双亲。

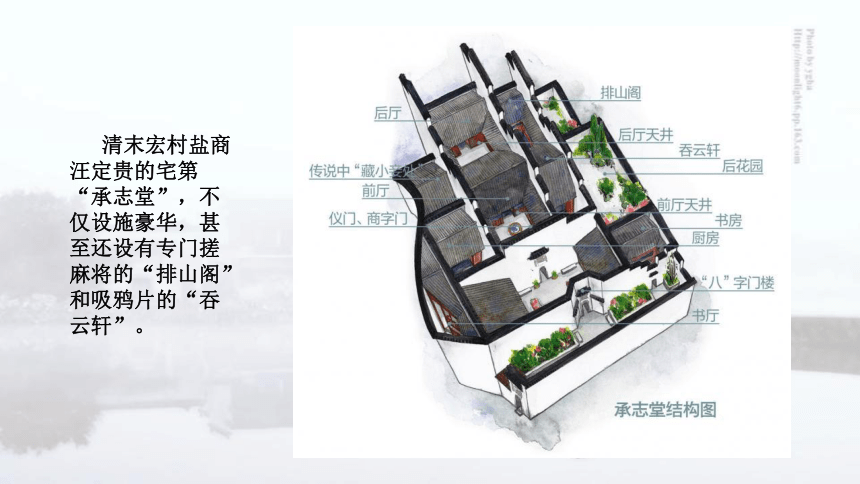

(2)祠堂家庙是徽商们在家乡出资兴建的又一类建筑,是体现宗法制度威严和家族荣耀的殿堂。族长和宗族上层人物不仅在祠堂主持宗族祭祀,而且掌握着制定族规等多项权力。 清末宏村盐商汪定贵的宅第“承志堂”,不仅设施豪华,甚至还设有专门搓麻将的“排山阁”和吸鸦片的“吞云轩”。

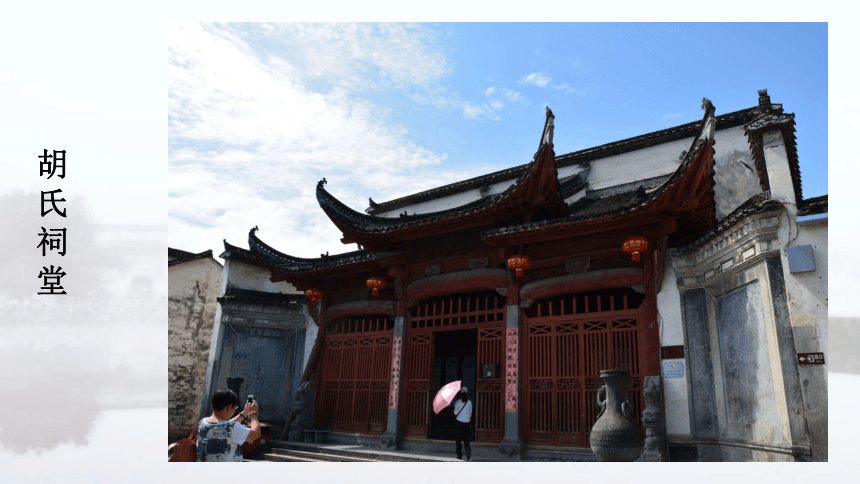

胡氏祠堂汪氏宗祠 祠堂家庙规模宏大,装饰堂皇,反映出明清时期微州一带封建宗法组织的严密和宗族意识的浓厚。 徽商有“贾而好儒”的传统,非常重视子弟的教育。明朝末年,宏村的汪氏商人在南湖北岸建立六所私塾,供宗族子弟读书,称为依湖六院。清嘉庆十九年(1814年),依湖六院合并重建,改称南湖书院,又称以文家塾。书院落成一百多年来,为汪氏家族培养了大批人才。从这里,不仅走出过亦儒亦商的徽商巨贾汪定贵等,还走出过众多的进士学者、显宦权贵乃至民国初年的国务总理汪大燮等。 走近西递,远远就可望见矗立于村口的一座高大威耸的石质牌坊,这就是乡亲们俗称为“西递牌楼”的“胡文光①刺史牌坊”。历史上曾在西递村头留下过13座牌坊,历经数百年风霜雪雨、兵燹及祸乱之后,仅剩下了这座工艺最精美、气势最雄伟的“胡文光刺史牌坊”了。它好比是西递这艘古老“旱船”的高大桅杆,挺立于“船”头,见证着西递的昔日繁华,诉说着数百年间在此地上演过的一幕幕人间悲喜剧。

──王星明、罗刚《徽州古村落》 胡文光,西递村人,于明代嘉靖三十四年[1555年]中举,担任过万载县的县令,后经巡抚推荐,担任了胶州刺史兼理海运。以后官升至荆州王府长史。明荆州王又授胡文光以奉直大夫、超列大夫的头衔。在为官期间,做了不少利国利民的好事、善事,深得朝廷好评和百姓拥戴,胡文光能在生前建造牌坊,是一种相当高的礼遇。

历史上,西递曾有13座牌坊,大都为旌表孝子和贞节的。现存的胡文光牌坊是最雄伟最精致的,堪称明代徽派石坊的代表作。整个牌坊的造型雕饰,布局结构,都具有浓厚的民族传统风格,古朴传神,高耸稳实,既有庄严安恬之感,又富空间组织的科学性。现为安徽省重点文物保护单位。胡文光刺史牌坊评价

(1)徽商们在家乡出资兴建道路、桥梁和学塾、书院等义举既反映了徽商对社会传统伦理的尊崇,也反映了“贾而好儒”的徽商对家乡后代教育的重视。素有“东南邹鲁、程朱阙里”的称誉。

(2)明清时期的徽州深受传统礼教的浸泽,许多人因“死守”礼教而受到皇帝恩赐,建造石牌坊以作表彰。牌坊既是传统社会西递村的殊荣,也是昔日西递人的精神枷锁。 徽州商人为什么要在家乡出资兴建私家宅院和宗族、乡里的公益性建筑? 徽州商人建造私家宅院,是为了荫及家室,颐养天年,或奉养双亲。一些资财雄厚的富商大贾,更以建造私宅炫耀财富。徽商出资兴建 祠堂家庙是为了体现宗法制度威严和家族宗族荣耀。出资兴建道路、桥梁和学塾、书院等,既反映了社会传统伦理对富贵者所倡导的善行义举,也反映了他们十分重视对家乡后代的教育和培养。谢 谢

所谓徽商,是指明清时期徽州府籍的商帮集团。明清时期的徽州府下辖歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪六个县。徽人经商,源远流长,早在东晋就有新安商人活动的记载,以后代有发展;但形成一个商帮集团,则在明成化、弘治年间①。明嘉靖②以后直至清朝的乾隆、嘉庆时期③,徽商达于极盛。清末,随着封建社会步入穷途末路,徽商也走向衰落;其间虽亦出现过个别令人刮目的“红顶商人”,但就整体而言,徽商已不能挽回其“无可奈何花落去”的命运了。

──张海鹏、张海瀛主编《中国十大商帮》,第440页徽派建筑特点

(1)徽州商人建造最多的还是私家宅院 ,用来荫及家室、颐养天年或奉养双亲。

(2)祠堂家庙是徽商们在家乡出资兴建的又一类建筑,是体现宗法制度威严和家族荣耀的殿堂。族长和宗族上层人物不仅在祠堂主持宗族祭祀,而且掌握着制定族规等多项权力。 清末宏村盐商汪定贵的宅第“承志堂”,不仅设施豪华,甚至还设有专门搓麻将的“排山阁”和吸鸦片的“吞云轩”。

胡氏祠堂汪氏宗祠 祠堂家庙规模宏大,装饰堂皇,反映出明清时期微州一带封建宗法组织的严密和宗族意识的浓厚。 徽商有“贾而好儒”的传统,非常重视子弟的教育。明朝末年,宏村的汪氏商人在南湖北岸建立六所私塾,供宗族子弟读书,称为依湖六院。清嘉庆十九年(1814年),依湖六院合并重建,改称南湖书院,又称以文家塾。书院落成一百多年来,为汪氏家族培养了大批人才。从这里,不仅走出过亦儒亦商的徽商巨贾汪定贵等,还走出过众多的进士学者、显宦权贵乃至民国初年的国务总理汪大燮等。 走近西递,远远就可望见矗立于村口的一座高大威耸的石质牌坊,这就是乡亲们俗称为“西递牌楼”的“胡文光①刺史牌坊”。历史上曾在西递村头留下过13座牌坊,历经数百年风霜雪雨、兵燹及祸乱之后,仅剩下了这座工艺最精美、气势最雄伟的“胡文光刺史牌坊”了。它好比是西递这艘古老“旱船”的高大桅杆,挺立于“船”头,见证着西递的昔日繁华,诉说着数百年间在此地上演过的一幕幕人间悲喜剧。

──王星明、罗刚《徽州古村落》 胡文光,西递村人,于明代嘉靖三十四年[1555年]中举,担任过万载县的县令,后经巡抚推荐,担任了胶州刺史兼理海运。以后官升至荆州王府长史。明荆州王又授胡文光以奉直大夫、超列大夫的头衔。在为官期间,做了不少利国利民的好事、善事,深得朝廷好评和百姓拥戴,胡文光能在生前建造牌坊,是一种相当高的礼遇。

历史上,西递曾有13座牌坊,大都为旌表孝子和贞节的。现存的胡文光牌坊是最雄伟最精致的,堪称明代徽派石坊的代表作。整个牌坊的造型雕饰,布局结构,都具有浓厚的民族传统风格,古朴传神,高耸稳实,既有庄严安恬之感,又富空间组织的科学性。现为安徽省重点文物保护单位。胡文光刺史牌坊评价

(1)徽商们在家乡出资兴建道路、桥梁和学塾、书院等义举既反映了徽商对社会传统伦理的尊崇,也反映了“贾而好儒”的徽商对家乡后代教育的重视。素有“东南邹鲁、程朱阙里”的称誉。

(2)明清时期的徽州深受传统礼教的浸泽,许多人因“死守”礼教而受到皇帝恩赐,建造石牌坊以作表彰。牌坊既是传统社会西递村的殊荣,也是昔日西递人的精神枷锁。 徽州商人为什么要在家乡出资兴建私家宅院和宗族、乡里的公益性建筑? 徽州商人建造私家宅院,是为了荫及家室,颐养天年,或奉养双亲。一些资财雄厚的富商大贾,更以建造私宅炫耀财富。徽商出资兴建 祠堂家庙是为了体现宗法制度威严和家族宗族荣耀。出资兴建道路、桥梁和学塾、书院等,既反映了社会传统伦理对富贵者所倡导的善行义举,也反映了他们十分重视对家乡后代的教育和培养。谢 谢

同课章节目录

- 专题一 古老的埃及文明

- 一 世界奇观—金字塔

- 二 炫耀无上威力的法老

- 专题二 古希腊罗马文化的结晶

- 一 古希腊的奇迹

- 二 “奥林匹克”

- 三 历史悠久的罗马古城

- 专题三 欧洲文艺复兴的辉煌

- 一 新时代的曙光

- 二 天主教世界的最高教堂

- 三 盛开的文艺复兴之花

- 专题四 地下军阵 地上巨龙

- 一 世界奇迹——秦始皇陵及兵马俑

- 二 气势磅礴的万里长城

- 专题五 明清皇家宫殿、园林和陵寝

- 一 金碧辉煌的明清皇宫

- 二 壮丽的皇家宫苑园林

- 三 明清两朝帝王陵寝

- 专题六 中国古代社会:人与环境

- 一 历史文化古城

- 二 “活的古民居博物馆”

- 三 巧夺天工的园林艺术

- 专题七 关注人类口头及非物质遗产

- 一 “百戏之祖”

- 二 超凡的技艺 文化的瑰宝

- 专题八 不可忘却的历史

- 一 罪恶的奴隶贸易见证地

- 二 法西斯罪行的铁证